Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

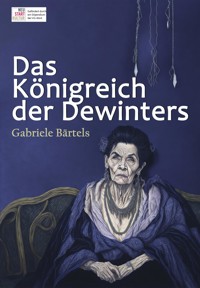

Der schwerreiche Privatbankier Dewinter versinkt in Demenz, aber seine von Grund auf böse Frau will dies nicht zur Kenntnis nehmen. Sie, die früher ein Mittelpunkt der feinen Gesellschaft war, herrscht jetzt nur noch über ein heruntergekommenes Mietshaus und eine Handvoll Angestellte, welche sie streng und kalt behandelt. Ihre bescheidene, ängstliche Haushälterin Luzie Goldammer kümmert sich hingebungsvoll um ihren greisen, orientierungslosen Chef, aber sie kommt an ihre Grenzen. Der Vermögensverwalter Dr. Wirtz mag nicht länger mitansehen, wie seine Chefin illegale Unterschriften leistet. Nur der Hausmeister Junker freut sich, dass ihm der verwirrte Chef täglich Geldscheine schenkt. Noch glaubt Frau Dewinter, die Zügel in der Hand zu halten, doch als Luzie Goldammer mit Kündigung droht, weil Herr Dewinter zusehens verkommt und aggressiver wird, muss sie handeln. Sie flößt ihrem Mann Medikamente ein, die diesen ruhig stellen. Ein fataler Fehler, der das Leben aller Beteiligten dramatisch verändert.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 161

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Gabriele Bärtels

Das Königreich der Dewinters

Erzählung

Berlin, 2022, Gabriele Bärtels

Umschlaggestaltung: Gabriele Bärtels

Alle Rechte vorbehalten.

E-Book ISBN: 978-3-754961-55-1

Taschenbuch ISBN: 978-3-754961-54-4

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

Wenn Herr Dewinter sich von seinem Angestellten zur Bank fahren ließ, um tausend Euro in bar abzuheben, dann trat er dort als der Privatbankier auf, vor dem jeder hier zu kuschen hatte. Manchmal fiel ihm eine blonde Kassiererin ins Auge, und er steuerte mit ausgebreiteten Armen und eindeutigen Grunzlauten auf sie zu.

Herr Dewinter wusste nicht mehr, dass er gar nicht in seiner eigenen Privatbank stand, sondern in einer gewöhnlichen Großbankfiliale. Er konnte sich nicht vorstellen, dass die Angestellten die Luft deswegen anhielten, weil er durchdringend nach Urin stank, und dass sie ihm das Geld nur auszahlten, weil Dr. Wirz neben ihm stand, der Verwalter seines Vermögens. Hätte Herr Dewinter sich das ausmalen können, so wäre er vor Peinlichkeit versunken, denn ein gepflegtes Auftreten und täglich ein frisches Manschettenhemd waren ihm stets wichtig gewesen. Doch jetzt stand vor dem Schaltertresen ein Achtzigjähriger in einem fleckigen Anzug, mit wirrem Haar und ziellosem Blick. Er war zwar nur einen Meter fünfundsechzig groß, hatte aber noch eine erstklassige Haltung und eine überraschend volltönende Stimme.

Hinter seinem Rücken bedankte sich Dr. Wirz bei den Angestellten. Sie tauschten Blicke voller Mitgefühl, gemischt mit Ekel.

Dann sprach er mit ruhiger, beinahe meditativer Stimme auf seinen Chef ein: „Herr Dewinter, wir haben Termine.“

Das stimmte zwar nicht, aber wenn er sich in seiner alten Welt wähnte, war Herr Dewinter leichter zu lenken und wurde nicht so schnell zornig.

Sanft drängte Dr. Wirz den alten Mann von der blonden Kassiererin ab und führte ihn hinaus. Als er Herrn Dewinter in den Wagen half, schwor er sich, dass dies das letzte Mal gewesen war, dass er ihn zur Bank gefahren hatte, jedenfalls in seinem eigenen Auto. Darin roch es so streng, dass er nur noch durch den Mund atmete. Er fragte sich, wer die Windeln seines Chefs wechselte und wie oft. Den Beifahrersitz würde er reinigen lassen müssen.

Frau Dewinter hatte er vor wenigen Tagen zu bedenken gegeben, dass in Zukunft eine andere Lösung gefunden werden müsse, um die Haare ihres Mannes zu schneiden. Nicht nur, dass Herr Dewinter vor jedem der letzten Friseurtermine gemeint hatte, man wolle ihn entführen und wie ein Wildtier dagegen gekämpft hatte, ins Auto verfrachtet zu werden. Dabei hatte er seinen treuen Angestellten mit unflätigen Worten bedacht. Herr Dr. Wirz nahm es hin, denn er wusste ja, dass der alte Mann nichts mehr dafür konnte. Dennoch fühlte er sich gedemütigt.

Obendrein weigerte sich der Friseur nun, Herrn Dewinter weiter zu bedienen, obwohl ihm dieser abschließend gnädig einen Hunderteuroschein gereicht hatte. Der Wert des Papiers bedeutete dem alten Mann nichts mehr, und Dr. Wirz sah nicht, warum er Einspruch gegen das üppige Trinkgeld erheben sollte. Er verschwieg Frau Dewinter, dass sich ihr Gatte im Salon vor einer blonden Kundin entblößt hatte. Sie würde es ohnehin nicht glauben.

Obwohl die Immobilien und Geldanlagen, die Dr. Wirz verwaltete, auf dem Papier ihrem Mann gehörten, war jetzt sie faktisch seine Chefin. Einmal pro Woche musste er mit Rechnungen und Papieren bei ihr erscheinen und für alles Rede und Antwort stehen. Frau Dewinter tippte dann mit ihrem Zeigefinger auf Zahlenreihen und forderte Erklärungen. Dr. Wirz ließ sie nicht spüren, dass er wusste, wie wenig sie von seinen trockenen Ausführungen verstand. Die Geschäftsbriefe, die ihr Mann hätte unterzeichnen müssen, unterschrieb sie trotzdem.

„Ist doch egal“, sagte sie beim ersten Mal, nachdem sie mehrfach vergeblich versucht hatte, ihren vor sich hin summenden Gatten zu einer Unterschrift zu bewegen.

Dr. Wirz protestierte nicht. Das Ducken war ihm über sein Berufsleben zur zweiten Natur geworden, denn Herr Dewinter duldete seit jeher keinen Widerspruch. Früher waren seine engsten Mitarbeiter erstarrt, wenn der Chef das Vorzimmer seines Büros betrat. Mit seinen scharfen Augen entdeckte er den winzigsten Fehler in einem Finanzierungsplan und jede schiefsitzende Krawatte. Der Schuldige wurde donnernd zurechtgewiesen, und hatte ihm sofort aus den Augen zu verschwinden. Herrn Dewinters Sekretärinnen schluchzten in der Teeküche jeden Tag.

Seit es mit ihm bergab ging, war sein zorniger Wesenszug außer Rand und Band geraten. Wenn Dr. Wirz sich an der Wohnungstür höflich verabschieden wollte, konnte es geschehen, dass sein Chef ihm mit einem Faustschlag die Akten wegschlug, die er unter dem Arm trug, sodass die Papiere die Flurtreppe heruntersegelten.

Er schrie dabei: „Sie sind ge-ge-gef-f-feuert! R-räumen Sie … Schschreibtisch!“ Dann ging er fauchend auf seinen Finanzfachmann los.

Aus der offenen Wohnungstür gellte die herbeigeeilte Hausangestellte Luzie Goldammer: „Ich kann nicht mehr!“

Sie rang die Hände mit den apfelgrünen Gummihandschuhen, denn sie war gerade dabei gewesen, Herrn Dewinters Bad zu putzen. Und während dieser keuchend mit Dr. Wirz kämpfte, welcher ihn mühsam auf Abstand hielt, klagte sie weiter: „Er duscht ja gar nicht mehr. Er findet die Toilette nicht. Er klammert sich von hinten an mir fest, und ich werde ihn nicht los.“

Frau Dewinter hatte sich in ihre Räume zurückgezogen und ließ sich nicht blicken.

Unvermittelt stoppte Herr Dewinter seinen Angriff, und Dr. Wirz trat einen Schritt zurück. Plötzlich lächelte der alte Mann und guckte vom Treppenabsatz auf die Papiere herunter, die auf den Stufen lagen.

„Schweinerei“, sagte er tonlos, fasste das Geländer an und tappte die Treppe hinunter, ohne sich noch einmal nach Dr. Wirz oder Frau Goldammer umzusehen.

Seit sich derartige Vorfälle häuften, dachte Dr. Wirz öfter an Kündigung, doch er fühlte sich seinem langjährigen Arbeitgeber, der zusehends hilfsbedürftiger wurde, verpflichtet. Als junger Mann war Dr. Wirz direkt nach dem Studium in die Privatbank eingestiegen. Nach dieser langen Zeit in Herrn Dewinters Schatten konnte er sich kaum vorstellen, in anderen Strukturen zu arbeiten. Zudem fürchtete er, in seinem Alter keine angemessene Stellung mehr zu finden.

Auf seinem jetzigen Posten kannte er sich aus, arbeitete weitgehend selbstständig, und was Frau Dewinter nicht wissen musste, konnte er leicht an ihrer Aufmerksamkeit vorbeimogeln. Er blieb aus jahrzehntelanger Gewohnheit und weil es schließlich überall Probleme gab.

Wie jeder Mensch, der mit großem Reichtum in Berührung kommt, hatte er stets beteuert, dass er sehr wohl zwischen diesem und seinem Dasein trennen konnte, doch manchmal durchzuckte den treuen Diener doch der Wunsch, eines Tages einen Bruchteil dieses Vermögens zu erben.

„Wir zahlen Ihnen ein stattliches Gehalt“, sprach Frau Dewinter bei seinem nächsten Besuch hoheitsvoll und steckte ihren goldenen Füller weg. „Da können Sie doch gewiss mit meinem Mann schnell Katzenfutter kaufen fahren. Sie wissen ja…“

Sie drückte ihr Hündchen an sich. Im Innern von Dr. Wirz muckte etwas auf, aber die Regung war zu klein, um ihn zur Gegenwehr zu bringen.

Früher war Frau Dewinter eine kleine, feingliedrige, dunkelhaarige Schönheit auf flinken Beinen gewesen, heute sah sie aus wie ein groteskes, chinesisches Püppchen. Ihr schwarz gefärbtes Haar umgab ihren leicht zitternden Kopf wie ein Lampion. In den Falten ihres Gesichtes setzte sich teures Make-up ab, darauf prangten leuchtende Rougeflecken und ein roter Kirschmund. Nur ihr Mann und die Hausangestellte wussten, dass sie ohne diese teuren Farben eine Greisin war.

Mittlerweile trug sie den dritten einer Reihe kleiner, weißer Hündchen auf dem Arm. Dieser hieß Pucki und war ein edles Zuchttier, dessen langes, feines Haar Frau Dewinter mehrmals am Tag kämmte. Das Tier stand dazu auf dem Küchentisch aus Eiche. Kam ihr Mann während dieser Prozedur herein, so wehrte sie ihn ab. Sie wollte es nicht zugeben, aber in ihr lauerte die Angst, er könne Pucki etwas antun. Darüber schwieg sie, denn das ging ihre Angestellten nichts an.

Stattdessen empörte sich Frau Dewinter unendlich über die Frechheit des Friseurs, ihren Mann nicht länger bedienen zu wollen. Sie erzählte es jedem, der es hören wollte, aber das waren nicht mehr viele.

Die Freunde der ersten Gesellschaft, die sie früher an der Seite ihres Mannes zu rauschenden Festen einzuladen pflegte, waren tot oder vergrault. Lediglich mit einer pensionierten Augenärztin hielt sie weiter telefonisch Kontakt, seit deren Fabrikanten-Ehemann verstorben war.

Als enge Freundin hätte Frau Dewinter die Dame allerdings nicht bezeichnet. Sie war lediglich die Einzige, die ihr aus dem exklusiven Kreis geblieben war. Getroffen hatte sie Witwe seit Jahren nicht mehr.

Frau Dewinter legte keinen Wert auf Besuch. Niemand sollte sehen, wie es um ihren Mann, ihre Ehe und ihr Alter stand. Sie verbrachte ihre Tage damit, den Anschein aufrecht zu erhalten, es sei alles wie früher.

An ihre Kindheit dachte sie dabei nicht. Sie war im Krieg groß geworden, mit zwei Halbschwestern und ihrer Mutter. Diese hatte sich allein durchschlagen müssen, denn ihre Männer waren alle wieder gegangen, und jeder der drei Töchter blieb nur ein Foto ihres jeweiligen Erzeugers.

Im Gegensatz zu ihren Schwestern, die beide Verkäuferin werden wollten, zeigte sich bei Antonia früh ein scharfer Verstand. Dass nach Kriegsende die Väter fehlten, war nicht ungewöhnlich, und deswegen wurde sie in der Schule nicht schief angesehen. Trotzdem zerbrachen ihre Mädchenfreundschaften nach einer kurzen Phase gegenseitiger Verliebtheit regelmäßig, denn Antonia neigte dazu, ihre neue Freundin zu belagern und ihr laufend Ratschläge zu erteilen. Verständnislos sah sie mit an, wie ein Mädchen nach dem anderen strampelte, um sich aus ihrer umstrickenden Umarmung zu winden, und plötzlich nicht mehr mit ihr sprach. Sie waren eben alle doof. Antonias Schulnoten waren die besten der Klasse.

Auf den Rat der Lehrerin hin durfte die Jüngste eine Banklehre antreten. Im ehrwürdigen Bankhaus Dewinter akzeptierte man Antonia angesichts ihres erstklassigen Abschlusszeugnisses gerne, aber auch, weil sie außerordentlich hübsch war, und sich hinter dem Schalter gut machte.

Wenn Antonia abends aus der Bank heimkehrte, musste sie sich mit ihrer Schwester das Bett teilen, nur der Kohleofen im Wohnzimmer wurde beheizt. Auf dem Nachttisch stand in einem Messingrahmen das Bild ihres gut aussehenden Vaters, dessen Namen die Mutter ihr nie verriet. Noch mit siebzehn träumte Antonia davon, dass der Namenlose plötzlich erscheinen würde, um sie aus dieser stumpfen Enge herauszuholen, die einen krassen Gegensatz zum spiegelnden Marmor der Schalterhalle darstellte, in der sie tagsüber höflich wohlhabende Kunden begrüßte.

Familie Dewinter hatte ihr Bankhaus durch den Krieg gerettet. Sie schickten ihre Tochter Rosemarie für ein Jahr in ein Mädcheninternat und ihren Sohn Theodor für mehrere Jahre in eine englische Privatschule, denn als einziger männlicher Nachfolger war er dafür vorgesehen, einmal die Geschäfte zu übernehmen. Beide Kinder plagte schweres Heimweh, denn sie kamen aus einer liebevollen Familie, und so schrieben sie einander viele Briefe. Da Vater Dewinter vernünftig dachte, trat der Sohn nach seiner Heimkehr seine Zukunft in der Bank zunächst als Lehrling an. So begegnete er Antonia.

Zwar stammte sie nicht aus seinen Kreisen, doch sie war ebenso klein wie er, wunderhübsch und dazu so intelligent, dass er sich mit ihr nicht langweilte, wie mit vielen anderen jungen Damen, die ihm schöne Augen machten, ihn aber verständnislos ansahen, wenn ihm ein guter Witz einfiel. Antonia verstand sofort und lachte hinreißend. Zudem hatte sie Geschmack und wusste, sich aus alten Kleidern moderne Röcke zu schneidern, die teurer aussahen, als sie waren.

Mit einer außergewöhnlich schönen Handschrift schrieb Theodor seiner dunkelhaarigen Flamme Gedichte, die einiges Talent verrieten. Leider hatte Antonia für Lyrik wenig Sinn, aber sie lächelte zauberhaft. In dem Moment, in dem sie begriffen hatte, wer der junge, etwas linkische Lehrling in dem guten Anzug war, hatte sie beschlossen, ihn zu heiraten, denn er war ihre Eintrittskarte in ein standesgemäßes Leben. Sie gab sich abwechselnd damen- und mädchenhaft, hielt Theodor fern und ließ ihn herankommen.

Der junge Mann war überzeugt, seine zukünftige Gattin gefunden zu haben. Diese würde Gastgeberin von Politikern und Unternehmern sein und durfte im Small Talk nicht versagen. Außerdem sollte sie ihm mindestens einen aufgeweckten Sohn schenken. All das versprach Antonia. Beschwingt teilte er seinen Entschluss den Eltern mit.

Bedauerlicherweise wurde seine Auserwählte nicht mit seiner Schwester Rosemarie warm, welche Theodor sehr liebte. Dieser gelang es nicht, in Worte zu fassen, was sie an der Braut ihres Bruders störte, denn vordergründig zeigte sich Antonia ihr gegenüber reizend. Sie ahnte nicht, dass ihre zukünftige Schwägerin sich bei ihrem Bräutigam beklagte.

„Deine Schwester tut so nett, aber in Wahrheit ist sie eifersüchtig. Nun kann sie nicht mehr so viel Zeit mit dir verbringen, und selber findet sie offenbar keinen Ehemann.“

Auch Theodors Mutter kräuselte die Stirn, doch sie sprach nicht aus, dass ihr die junge Braut wie eine Konkurrentin entgegentrat. Nur Vater Dewinter nickte wohlwollend, denn ihn umgarnte die zukünftige Schwiegertochter zuckersüß. Welche Komplimente bei ihm am besten ankamen, hatte sie schnell erkannt.

Ihre eigene Mutter und die Schwestern sah Antonia zum letzten Mal bei der Hochzeit. Sie fand es beschämend, wie schüchtern und schlecht angezogen ihre Verwandtschaft in der Kirche aufgetreten war. Sie selbst trug ein maßgeschneidertes Brautkleid aus raschelnder Atlasseide, das der liebe Schwiegervater nur zu gern bezahlt hatte.

Die Hochzeitsnacht war für Braut und Bräutigam eine Enttäuschung. Auf Antonias Nachttisch stand das Bild ihres namenlosen Vaters. Die kurzen, fehlerhaften Briefe ihrer Mutter und ihrer Halbschwestern zerriss sie und trug deren Anschriften in ihr neues Adressbuch nicht mehr ein.

Als der Vater seinem Sohn Theodor endlich die Leitung der Bank anvertraute und sich zurückzog, war das Paar längst eine gesellschaftliche Größe. Junge Unternehmer und Baulöwen, aufstrebende Juristen, Filmproduzenten, Landtagsabgeordnete und deren Frauen trafen sich beim Golf oder bei Premieren, gingen herzlich und vertraut miteinander um, schenkten einander Luftküsschen und exklusive Blumengestecke, bewunderten neue Jachten ebenso ausgiebig wie neue Nasen.

Von ihrer Vergangenheit hatte sich die junge Frau Dewinter in hoher Geschwindigkeit entfernt. Jetzt war sie hauptberuflich Ehefrau eines einflussreichen, wohlhabenden Mannes. Es schien ihr ein natürlicher Zustand zu sein, dass sie in Geschäften und Restaurants bevorzugt bedient wurde, und sich Türen ohne ihr Zutun öffneten. Irgendwo stand immer jemand bereit, den man mit einer Aufgabe betrauen konnte, die man selbst nicht ausführen mochte.

Nie wäre Frau Dewinter auf den Gedanken gekommen, mit Angestellten, Handwerker und Lieferanten Vertraulichkeiten auszutauschen. „Solche Leute“, wie sie diese nannte, behandelte sie kühl. Sie sollten sich nicht ermutigt fühlen, ihr freundliche Gefühle vorzuheucheln, denn letztendlich drängte es doch alle nur zu ihrem Geld.

Herr Dewinter war sich mit seiner Frau einig, dass man diese Menschen nicht mit zu großen Gaben verwöhnen durfte. Am Ende hielten sie sich noch für ebenbürtig. Gelegentlich zeigte er seinen Dank für einen Service, indem er einen Zehn- oder Zwanzigmarkschein aus der Hosentasche zog, und sie dem Betreffenden reichte wie einem Hund ein Leckerli. Doch wenn einem Dienstboten ein Fehler unterlief, verfolgte er ihn gnadenlos, angetrieben von seiner Frau, die hetzte: „Für unser gutes Geld diese abscheuliche Leistung!“

Nicht selten beglichen die Dewinters entsprechende Verbindlichkeiten mit Abschlägen. Dagegen gerichtlich vorzugehen, konnte für einen kleinen Betrieb den Ruin bedeuten, denn Herr Dewinter hatte den längeren Atem. Er zahlte einfach mehrere Monate nicht, sodass den Firmen das Geld für Gehälter und Mieten knapp wurde. Am Ende, wenn sie bereits hochnervös waren, traten Dewinters Anwälte auf, taten freundlich und schlossen einen sehr günstigen Vergleich. Einen Heizungsbauer, der dabei nicht mitmachen wollte, trieben die Dewinters in den Ruin. Es gab genug andere, die gern neue Aufträge annahmen.

Erst nach dem Tod seiner Eltern wurde dem jungen Herrn Dewinter klar, dass seine Frau keineswegs die Absicht hatte, Kinder zu bekommen und die Familiendynastie fortzusetzen. Statt einen Erben großzuziehen, der später in seine Fußstapfen treten würde, wollte sie lieber Tennis spielen, und zwar jeden Tag mit einem eigenen Trainer. Zur Kaffeestunde zog sie eines ihrer exklusiven Seidenkleider an und traf sich mit Freundinnen, die ihre Augen so schwarz geschminkt hatten wie Hildegard Knef. Sie lästerten über ihre Angestellten, ihre Gatten und Frauen, die in Scheidung lebten und nicht mehr eingeladen werden konnten.

„Mein Mann“, stanzte Frau Dewinter in die Luft, „wird mich niemals verlassen.“

Sie hatte eine Schleife in ihr lackschwarzes Haar gebunden und saß kerzengerade. Die Frauen sahen sie bewundernd an, denn sie waren sich für sich selbst da nicht so sicher. Keine von ihnen kam Frau Dewinter wirklich nah. Dafür war sie zu fehlerlos.

Immer mal wieder betrat eine Neue diesen Kreis. Mehrfach war es vorgekommen, dass zwischen dieser und Frau Dewinter eine spontane Attraktion aufflammte. Von einem Tag auf den anderen gluckten sie zusammen und telefonierten pausenlos. Doch die dicke Frauenfreundschaft hielt höchstens ein halbes Jahr, bis es knallte und puffte, denn über kurz oder lang durchdrang Frau Dewinter den Alltag ihrer Freundinnen wie ein Bandwurm und besetzte deren Gedanken, als wolle sie diese von innen steuern.

Wenn diese Ex-Freundin ein letztes Mal den Hörer aufknallte, saß Frau Dewinter im Couture-Seidenkleid in ihrem Salon, legte leise auf und starrte, ohne es selbst zu merken, eine Weile ins Leere. Bevor sich Traurigkeit in ihr ausbreiten konnte, raffte sie sich auf, schüttelte ihr Haar und rief die Gattin eines Matratzenfabrikanten an, um ihr sämtliche Geheimnisse zu unterbreiten, die ihr die unverschämte Person, die bloß nicht mehr behaupten solle, ihre Freundin sein, über die Zeit verraten hatte.

Das Interesse an Sex mit ihrem frisch angetrauten Ehemann nahm bei Frau Dewinter schon im ersten Jahr rapide ab. Ihr Anblick im Badezimmerspiegel nach einer ehelichen Bettszene gefiel ihr nicht. Das Haar zerzaust, die Nachtcreme verschmiert, diese roten Abdrücke überall auf ihrem nackten Körper und der unangenehme Geruch. Ihr Mann war so ungeschickt. Doch über solche Dinge sprach man nicht. Das Paar rückte lediglich im Ehebett etwas auseinander, und von Frau Dewinter ging niemals mehr irgendeine Initiative aus.

Schon damals hielt Herr Dewinter seine Enttäuschung über seine winterkalte Frau nur mühsam zurück. Der Gedanke, mangels Nachkommen seine Bank eines Tages in fremde Hände geben zu müssen, war ihm unerträglich, aber an Scheidung dachte er tatsächlich nicht. Für einen Privatbankier war es unabdingbar, solide und beständig zu erscheinen. Außerdem war seine Gattin ein Hingucker und konnte mühelos ein gesetztes Essen mit dreißig Personen dirigieren. Nur die Schwester ihres Mannes lud Frau Dewinter ungern ein, denn sie fühlte sich von Rosemarie unangenehm durchleuchtet.

Zu Herrn Dewinter sagte sie: „Sie mochte mich nie. Sie ist neidisch, weil ihr Mann ein Versager ist.“

Als Rosemarie heiratete und in eine andere Stadt zog, wo ihr Mann Partner einer kleinen Rechtsanwaltskanzlei wurde, war ihr das nur recht. Warum sie zur Taufe von Theodors erster Nichte erscheinen sollte, sah sie nicht ein. Also beschloss Herr Dewinter, allein zu reisen.

Doch als er nach dem Frühstück aufbrechen wollte, inszenierte seine Frau eine schwere Unpässlichkeit. Ihr schwindelte derart, dass ihr Mann sich gezwungen sah, bei ihr zu bleiben und seiner Schwester abzusagen. Für Rosemarie, welche die plötzliche Krankheit der Schwägerin zu Recht für Heuchelei hielt, war das der endgültige Bruch. Doch sie wusste, dass sie nicht gewinnen konnte, wenn sie sich über derlei Manöver bei ihrem Bruder beklagte. Doch sie bemühte sich nie wieder um Antonia und erwähnte die Schwägerin auf ihren Weihnachts- und Geburtstagspostkarten an den geliebten Bruder nicht.

Frau Dewinter sah darin nur den Beweis, dass sie gewonnen hatte, und stellte Rosemarie auf ihre innere Liste von ewigen Feinden.

Lange schon hatte sich Herr Dewinter damit abgefunden, dass er die Familie nicht zusammenbringen konnte. Gelegentlich besuchte er seine Schwester und schob mit Freuden den Kinderwagen mit seiner kleinen Nichte durch den Park.

„Die denken, ich wäre der Vater!“, kicherte er stolz, wenn Spaziergänger ihn anschauten.

Leider starb Herrn Dewinters einzige Nichte im Alter von drei Jahren an Leukämie, und er litt sehr mit seiner Schwester. Mit der Zeit wurde es ihnen zur Gewohnheit, jeden Sonntag miteinander zu telefonieren. Das missfiel Frau Dewinter über Jahrzehnte, zumal er ihr nie erzählen wollte, worüber die Geschwister gesprochen hatten.