7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: TintenSchwan

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Deutschland zu Beginn des Dreißigjährigen Kriegs: Ohne jede Erinnerung erwacht Balthasar als einziger Überlebender in einem Dorf voller Leichen. Schnell wird ihm klar, dass er über magische Kräfte verfügt, die es ihm erlauben, über andere Menschen zu bestimmen und ihre tiefsten Geheimnisse zu ergründen. Nichts bleibt seinem durchdringenden Blick verschlossen – nichts außer dem Geheimnis um seine eigene Vergangenheit. Einsam macht er sich auf den Weg durch die vom Krieg zerrissenen Lande, in der Hoffnung, auf diese Weise seinem eigenen Schicksal auf die Spur zu kommen. Dabei durchstreift er die Geschichten anderer Menschen, ohne für sie jemals mehr als ein Außenstehender zu sein. So zieht Balthasar vom pestgeplagten Venedig bis zum wilden Tanz der Walpurgisnacht, um Antworten auf seine Fragen zu finden – Fragen nach Verantwortung, nach seiner eigenen Moral und nach der Macht, die er so ungebeten in Händen hält.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

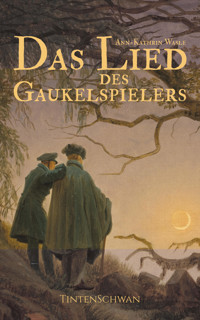

Ann-Kathrin Wasle

Das Lied des Gaukelspielers

www.TintenSchwan.de

TintenSchwan

Buchbeschreibung:

Deutschland zu Beginn des Dreißigjährigen Kriegs: Ohne jede Erinnerung erwacht Balthasar als einziger Überlebender in einem Dorf voller Leichen. Schnell wird ihm klar, dass er über magische Kräfte verfügt, die es ihm erlauben, über andere Menschen zu bestimmen und ihre tiefsten Geheimnisse zu ergründen. Nichts bleibt seinem durchdringenden Blick verschlossen – nichts außer dem Geheimnis um seine eigene Vergangenheit.

Einsam macht er sich auf den Weg durch die vom Krieg zerrissenen deutschen Lande, in der Hoffnung, auf diese Weise seinem eigenen Schicksal auf die Spur zu kommen. Dabei durchstreift er die Geschichten anderer Menschen, ohne für sie jemals mehr als ein Außenstehender zu sein. So zieht Balthasar vom pestgeplagten Venedig bis zum wilden Tanz der Walpurgisnacht, um Antworten auf seine Fragen zu finden – Fragen nach Verantwortung, nach seiner eigenen Moral und nach der Macht, die er so ungebeten in Händen hält.

Über die Autorin:

Ann-Kathrin Wasle schreibt Historisches mit einem Hauch Phantastik. Ihre Romane zeichnen sich durch einen magischen Realismus aus, der verschiedene Einflüsse zu einem neuen Ganzen vereint. Gleich ob ihre Geschichten in der heutigen Zeit spielen oder in vergangenen Jahrhunderten, immer wird ihre Welt durchströmt von einer mystischen Aura, die ihre Figuren und die Leser gleichermaßen verzaubert.

Eigentlich hat Ann-Kathrin Mathematik studiert und mehrere Jahre als Software-Entwickler gearbeitet, doch bald stellte sie fest, dass ihr das nicht reicht. Also begann sie damit, in ihrer freien Zeit an ihrem ersten historischen Roman zu schreiben. Zurzeit wohnt sie zusammen mit ihrem Mann, ihren beiden Kindern und ein paar Freunden in einer quirligen Hausgemeinschaft am Rand der Karlsruher Rheinauen.

© 2020 Ann-Kathrin Wasle

Hirtenweg 22

76287 Rheinstetten

Lektorat: Martha Wilhelm

Umschlaggestaltung: Vanessa Hahn,

unter Verwendung des Gemäldes Zwei Männer in Betrachtung des Mondes von Caspar David Friedrich

ISBN: 978-3-949198-01-4

2. Auflage, Oktober 2024

Inhaltsverzeichnis

Der Fährmann

1. Das Ende der Reise

Balthasar

2. Blut und Asche

3. Ein Ehrenmann

4. Der Baum auf dem Feld

Der Wanderer

5. Ein langer Marsch

6. Glaubensfragen

7. Unter Schutz und Schirm

Auf dem Fluss

Der Zauberer

8. Die prachtvollste Stadt der Welt

9. Ein dunkles Gerücht

10. Schlachtpläne

11. Der Beschluss des Großen Rats

12. Die Pest in Venedig

13. Das Epiphaniefest

14. Jeder Mann für sich selbst

Der Meister

15. Die Nacht der Nächte

Balthasar

16. Die Überfahrt

17. Kreuze im Sumpf

Auf dem Fluss

Der Hirte

18. Hinauf in die Berge

19. Hinab ins Dorf

Der verlorene Sohn

20. Im Namen des Herrn

21. Das Wunder

22. Verlorene Schafe

Der Gaukler

23. Das Lied des Gaukelspielers

Auf dem Fluss

Der Pagat

24. Friedensverhandlungen

Balthasar

25. Unter dem Eichenbaum

26. Balthasars Geschichte

27. Geburt und Tod

Die Siedlerin

28. Der Anfang der Reise

Ein weiter Weg und manch ein langes Jahr – ein Nachwort

Für mein Wölfchen,

dessen eigene Reise

gerade erst begonnen hat

Der Fährmann

- 1674 -

1. Das Ende der Reise

Ruhelos wand sich der Fluss durch die Ebene, ein quecksilbernes Band im Schein der Frühlingssonne. Ohne in ihrem Schritt innezuhalten, betrachtete die Fremde den Lauf der Saale; wie sie in einem breiten Strom über ihre Ufer trat, überquellend vom Schmelzwasser aus den Bergen, zwischen Ackerflächen und dichten Wäldern. Und in der nächsten Flussbiegung erblickte die Frau das Dorf.

Es lag stumm und wie verlassen am Rand der Felder. Eng drückten sich die Häuser aneinander, abweisend gegen jede äußere Bedrohung und doch jedes für sich allein. Bei dem Anblick gruben sich die Finger der Reisenden in ihren Mantelstoff und ihre Züge versteiften sich. Schwer zu sagen, ob sie das Bild des unnahbaren Dorfes so verunsicherte oder der Gedanke an den Mann, den sie dort zu finden hoffte. Was für ein Mensch mochte es sein, der sich diesen abgelegenen Fleck Erde als Rückzugsort erkoren hatte? Doch was sie auch erwarten mochte, sie zögerte nicht in ihrem Schritt; entschlossener denn je ging sie dem Ziel ihrer Wanderung entgegen.

Erst als sie zwischen die niedrigen Häuser trat, hielt die Frau für einen Moment inne und atmete tief ein. Die Luft war frisch und kalt und roch nach Regen. Am Morgen hatte es einen heftigen Gewitterschauer gegeben, der sie auf offener Landstraße überrascht und vollkommen durchnässt hatte. Doch nun, da die Aprilsonne wieder unschuldig vom Himmel schien, kündeten nur noch die Tropfen, die von den Dächern fielen, von dem vergangenen Unwetter. Einsam wandelte sie über die schlammige Straße, vorbei an versperrten Türen und verhangenen Fenstern. Das Dorf war nicht verlassen; die ordentlich gepflegten Vorgärten und der Rauch, der aus den Hütten stieg, zeugten klar von menschlicher Behausung. Aber dennoch war auf der Straße kein Mensch zu sehen, so als würde die Ankunft einer Fremden ausreichen, um alle Einwohner in ihre Häuser zu treiben.

Suchend blickte die Frau sich um, ohne zu wissen, in welche Richtung sie sich nun wenden sollte. Ihre Lippen waren zu einem schmalen Strich zusammengepresst – es war offenbar, dass diese abgeschottete Umgebung nicht das war, was sie sich vom Ziel ihrer Reise versprochen hatte. Das Schmatzen ihrer Wanderstiefel auf der Straße hielt inne und für einen langen Moment wurde es still um sie her. Noch konnte sie sich einreden, dass ihre Suche vergebens war; dass es ihr nicht gelungen war, den sagenumwobenen Fährmann zu finden – keine glorreiche Aussicht, aber besser, als am Ende ihrer Reise zurückgewiesen zu werden. Aufs Neue krampften sich ihre Hände in den Mantelsaum.

Ein trotziges Schnauben war zu hören, als sie schließlich weiter ausschritt. Ihre Finger fuhren zu dem Anhänger über ihrem Mantel und ihr Mund nahm einen entschlossenen Zug an. Ob die Zweifel nun ihr selbst entsprangen oder ob ein kunstvoller Zauber dafür verantwortlich war, am Ende machte es keinen Unterschied: Sie war mit einer festen Absicht unterwegs und sie war nicht bereit, sich auf der letzten Wegstrecke von ihrem Ziel abbringen zu lassen.

Die Frau hatte das Dorf schon zur Hälfte durchquert, ehe sie dem ersten Bewohner begegnete. Auf der linken Straßenseite war ein Fenster halb geöffnet und ein Mann in schmutzig-braunem Leinenhemd war damit beschäftigt, den hölzernen Rahmen auszubessern. Als er ihre Schritte hörte, hielt er in seiner Bewegung inne und sah der Fremden misstrauisch entgegen.

»Guten Tag, werter Mann«, sprach sie ihn an, ein freundliches Lächeln auf den Lippen. »Könnt Ihr mir vielleicht helfen? Dies ist doch der Ort, den man Saalenau nennt?«

Der hagere Kerl musterte sie von oben bis unten, er betrachtete ihren weiten, purpurnen Mantel, den Anhänger über ihrem Kleid und die Goldspange, die ihre feuchten Locken zusammenhielt. Dann gab er ein abschätziges Schnauben von sich, zog den Kopf zurück und schloss den Fensterrahmen mit einem lauten Knall.

Die Frau hielt einen Moment inne, als wollte sie abwarten, ob sich das Fenster noch einmal öffnen würde – dann schlang sie ihren Umhang fester um die Schultern und machte sich wieder auf den Weg.

Nie war ihr auf ihrer Reise eine solche Abweisung entgegengeschlagen. Man schrieb das Jahr 1674; die jahrzehntelang andauernden Kämpfe, die sie nun den Dreißigjährigen Krieg nannten, waren seit vielen Jahren offiziell beigelegt. Damals, nach Kriegsende, hatten viele Dörfer wie ausgeblutet dagelegen, doch in den meisten Fällen hatte die vergangene Zeit ausgereicht, das Land mit neuem Leben zu füllen und das Gemüt des Bauernvolks zu besänftigen. Nicht so hier: Kein Kindergeschrei schallte durch die Siedlung, kein freundliches Wort drang aus den ärmlichen Hütten. Es war, als hätte sich die Dorfgemeinschaft auf Abgeschiedenheit eingeschworen und stände allem Fremden in äußerster Wachsamkeit gegenüber.

Die Frau ging weiter, über die schmale Straße an dem verlassenen Kirchhof vorbei. Einige Häuser weiter sah sie ein altes Weib, das gebückt in seinem Garten stand und Unkraut aus der Erde zupfte. Dieses Mal handelte die Reisende bedachter: Sie versteckte die Kette mit dem glänzenden Anhänger unter ihrer Kleidung und stellte sich hinter ein Ginstergebüsch, sodass die Alte den edlen Mantel nicht auf den ersten Blick bemerkte. Dann erst beugte sie sich zu der konzentriert arbeitenden Frau hinüber.

»Ihr habt da einen vorzüglichen Garten«, sagte sie in bewunderndem Tonfall.

Die Dorfbewohnerin sah kurz zu ihr hin, ohne sich dabei aufzurichten. Ungeduldig schüttelte sie den Kopf und wandte sich wieder dem Unkraut zu.

Die Fremde seufzte mit Nachdruck. »Wenn ich nur wüsste, wie ich meine eigenen Pflanzen so groß und gepflegt bekommen soll. Aber in meinem Garten vergreifen sich die Tiere an dem Gemüse, ehe es halb so groß ist wie Eures.«

Mit misstrauischem Blick richtete die Alte sich auf. Sie sah von ihren Rüben zu der Frau auf der Straße hinüber und wieder zurück, dann hob sie die Schultern.

»Ist keine Kunst, musst nur zupfen und immer wieder zupfen. Und Zäune aufstellen, dass die Tiere nicht rankommen.«

Die Fremde nickte andächtig und bewunderte weiter den Garten, ohne der anderen direkt ins Gesicht zu schauen. »So wird es wohl gehen. Weiß Gott, ich wünschte wirklich, ich könnte mein Gemüse so groß bekommen.«

Einen Moment lang standen sich die beiden Frauen stumm gegenüber. Schließlich zuckte die Einheimische erneut mit den Schultern und bückte sich, um das Unkraut zwischen den Rüben herauszuziehen.

Die fremde Frau räusperte sich lautstark. »Nun, ich werde mich wohl wieder auf den Weg machen.« Sie warf der Knienden einen kurzen Blick zu und fragte wie von ungefähr: »Wie komme ich wohl am besten zur Hütte des Fährmanns?«

Die Alte musterte sie zweifelnd, dann schüttelte sie den Kopf. »Willst nicht zur Fähre. Der Weg ist überschwemmt und drüben hat es nichts als Schlamm und Wald. Wirst dir dein hübsches Kleidchen schmutzig machen. Geh zur nächsten Brücke, einige Meilen hinunter, da führt die Straße weiter.«

Die Fremde lachte und fuhr mit der Hand über ihren Mantel. »Ja, du hast schon recht, den Mantel werde ich wohl verdrecken. Aber ich denke, ich will trotzdem die Fähre nehmen. Sagst du mir den Weg?«

Ein weiteres Mal richtete sich die Bauersfrau auf. Sie warf das gejätete Unkraut zu dem Rest auf einen Haufen, klopfte sich die Hände ab und betrachtete die Frau von oben bis unten. »Wenn du zum Fährmann willst, dann musst du da lang gehen.« Sie wies in eine Seitenstraße, die wenige Schritte entfernt zwischen den Häusern hindurchführte. »Dort hinein, und dann durchs Sumpfland hinüber zum Fluss. Führt kein anderer Weg dahin.«

»Natürlich. Ich danke dir.« Die Reisende nickte, als wäre ihr der Weg selbst gerade wieder eingefallen. Sie wollte sich schon umwenden, da hob die alte Frau ihren Zeigefinger und sah ihr mahnend entgegen.

»Darfst ihn nicht bezahlen, das weißt du. Wenn er vorher Geld sehen will, gib es ihm nicht. Nicht, eh er dich auf der anderen Seite abgesetzt hat.«

Mit plötzlicher Neugierde lehnte sich die fremde Frau zu der Einheimischen hinüber. »Wieso, meinst du, soll ich ihn nicht bezahlen? Was würde geschehen, wenn ich es täte?«

Kopfschüttelnd beugte sich die Alte wieder zu ihren Rüben hinunter und machte sich daran, das störende Grün aus dem Boden zu rupfen. »Weil er dich betrügen wird, was wohl sonst?«, murmelte sie ärgerlich, ohne aufzublicken. »Wer ist so närrisch und zahlt, bevor er etwas dafür bekommt?«

Die Frau atmete ein, in ihrem Blick eine Mischung aus Zufriedenheit und banger Erwartung. Ohne die Alte mit ihren Rüben weiter zu beachten, ging sie hinüber zu dem verwinkelten Pfad, der an windschiefen Hütten und alten Zäunen vorbei in Richtung des großen Stromes führte, zu dem Ziel ihrer Reise.

Nach wenigen Schritten mündete die Gasse in einen dicht überwucherten Waldweg. Schwarzdorn und Ginster reckten ihre Äste über den Wegesrand, als wollten sie den schmalen Pfad verschlingen, und von den hohen Zweigen fielen schwere Tropfen auf die Reisende. Der Fluss konnte nicht mehr weit sein: War der Weg bislang schon schlammig gewesen, so wurde es nun bei jedem Schritt schwerer, den Pfad zwischen den Wasserlachen zu erkennen. Noch ehe sie ein Dutzend Schritte getan hatte, waren ihre Stiefel tief in den Schlamm eingesunken, während die Brombeerranken und Schlehen wie scharfe Klauen nach ihrem Mantel griffen. Ein paar einsame Früchte des letzten Winters hingen noch an den Zweigen und hinterließen blutige Spuren auf ihrem Rock, wie eine Drohung des Unterholzes, um sie am Weitergehen zu hindern. Die Frau ließ sich davon nicht aufhalten. Ob es nun die gewöhnlichen Hürden eines dichten Waldes waren oder eine letzte Bemühung, sie von ihrem Ziel abzuhalten, sie war nicht bereit, nach all der Zeit und Mühe vor ein paar Dornenranken und etwas Schlamm zurückzuweichen.

Weiße Nebelschwaden zogen durch den Wald und tauchten die Umgebung in ein bleiches Licht. Die Reisende sah mit an, wie der Nebel dichter wurde, wie er Stein und Baum verschlang, bis sie den überschwemmten Weg zu ihren Füßen kaum noch erkennen konnte. War der Wald zuvor schon ungewohnt ruhig gewesen, so wurde die Stille nun geradezu unheimlich. Um sie herum war kein Laut zu hören, weder der Gesang der Vögel noch das Rauschen der Äste im Wind. Nicht einmal der Klang ihrer eigenen Tritte war auf dem überschwemmten Weg zu hören. Sie spürte, wie ihr ein Schauer über den Rücken lief.

Mit achtsamer Hand schob sie zwei Holunderzweige beiseite, die quer über den Waldweg wuchsen. Die Bewegung der Äste verwehte die Nebelschwaden und als sie die Augen wieder auf den Weg richtete, sah sie den mächtigen Flusslauf nur einen Steinwurf entfernt vor sich liegen. Der Regen hatte den Fluss aufgeschwemmt, sodass der Weg kaum noch auszumachen war – nur ein paar Weidenbäume und das Farngras, das aus dem sumpfigen Wasser emporragte, zeigten ihr, wie weit sie sich vorwagen konnte. Das andere Ufer war durch den Nebel nicht zu erkennen, so breit war der Strom und so dicht wogten die undurchsichtigen Schwaden. Sie breiteten sich aus und trieben wieder zurück, sodass man von der anderen Uferseite nur hin und wieder einige Baumstämme oder die herabhängenden Äste einer Weide sehen konnte. Unwillkürlich suchte die Hand der Frau nach dem Anhänger unter ihrem Mantel; mit klammen Fingern öffnete sie die Goldkette und ließ sie in die innere Tasche ihres Umhangs gleiten. Hier draußen war es nicht ungefährlich, etwas so Persönliches offen zur Schau zu tragen. Dann stapfte sie weiter durch das sumpfige Wasser, das den Pfad mehrere Fingerbreit bedeckte, um die letzten Schritte bis zum Ufer hinter sich zu bringen.

Am Rand des Flusses, ganz am Ende des überschwemmten Waldweges, stand eine verwitterte Holzhütte. Der Großteil des einfachen Baus saß auf einem Fundament aus festen Holzstelen, die weit in den Fluss hineingebaut waren, sicher vor Sumpf und Hochwasser. Die Frau konnte sehen, wie sich die Wellen an den Balken teilten, doch es drang immer noch kein Laut herüber. Aufs Neue wurde ihr bewusst, dass der gesamte Fluss in vollkommener Stille vor ihr lag: Weder das Fließen des Stroms noch das Schwappen der Wellen am Ufer waren zu hören.

Die Holzhütte erschien dunkel und abweisend, und so versuchte die Frau gar nicht erst, an der fest verrammelten Tür zu klopfen. Zu ihrer Rechten sah sie einen schmalen Bretterweg, der an der Hütte vorbei hinaus auf das Wasser führte. Sie folgte dem engen Steg, schob sich an der schmutzigen Hauswand entlang und erreichte die Hinterseite des Gebäudes, wo ein Vorbau aus ausgetretenen Holzplanken sich einige Ellen über den Fluss erstreckte. Am Ende der Plattform, fest an den dicken Pfosten des Stegs angebunden, lag eine Barke, die noch weit älter wirkte als das heruntergekommene Haus. Sie war aus groben Planken zusammengefügt, blankgetreten von zahllosen Füßen, die im Laufe der Jahrzehnte über die Holzbohlen gewandert waren. Fast hätte man meinen können, dass die Hütte mitsamt ihrem Vorbau zu der alten Fähre gehörte und nicht umgekehrt. Und am Rand der Plattform neben dem Holzpfosten hockte der Fährmann, ein Bein zum Wasser hinabhängend und eines auf das schwere Gefährt gestützt. Erst als die Fremde zwei Schritte von ihm entfernt stand, richtete der alte Mann sich auf und wandte sich zu ihr um.

Als sie seinen Blick auf sich spürte, musste die Frau schlucken. Sie brachte sich dazu, noch einen Schritt auf ihn zuzugehen, auch wenn ihr das Herz bis zum Hals schlug. Forsch streckte sie das Kinn vor und zwang sich, den Fährmann in aller Ruhe von oben bis unten zu mustern.

Im ersten Augenblick hatte sie ihn für einen alten Mann gehalten, einen Greis weit jenseits der Blüte seiner Jahre. Doch sie erkannte schnell, dass dieser Eindruck trog: Die Falten, die das verhärmte Gesicht zeichneten, die gebückte Haltung und der müde Blick – all das war nur eine Illusion, mit der sich der Fährmann umgab. Nein, nicht sein Blick, verbesserte sich die Frau. Der Blick war wirklich alt und müde – zumindest der des rechten Auges, mit dem er sie ansah. An der Stelle seines linken Auges konnte sie nur einen dunklen Schatten ausmachen. Wie der Rest seiner Aufmachung war es mit einem falschen Schein überzogen.

Auch wenn die Illusion sie nicht zu täuschen vermochte, konnte sie doch den starken Willen spüren, mit dem der Fährmann das Gaukelspiel aufrechterhielt. Obgleich sie ihn zum ersten Mal sah, zweifelte sie nicht daran, dass sie das Ziel ihrer Wanderung erreicht hatte. Dies war der Mann, von dem ihr Ziehvater ihr berichtet hatte, vor dem er sie gewarnt hatte, wenn sie als Kind zu vorwitzig gewesen war. Auf der Suche nach ihm hatte sie die letzten Jahre die Lande durchquert, war einem Hinweis zum nächsten gefolgt, in der Hoffnung, endlich Antworten auf ihre Fragen zu finden.

Der Fährmann richtete sich mit einer langsamen Bewegung auf und drehte sich ganz zu ihr um. »Nun?«, fragte er knapp. »Was wollt Ihr?«

Die Reisende merkte, dass sich ihr Mund geöffnet hatte, und schloss ihn hastig. Vergebens suchte sie in der Miene des fremden Mannes nach einem Funken der Erkenntnis und ihr Hals wurde eng. Wie hatte sie annehmen können, dass diese Begegnung all der Mühe und der jahrelangen Erwartung gerecht werden konnte?

Mühsam riss sie sich aus ihrer Starre und trat neben den Fährmann an den Rand der Planken. »Einen guten Tag, werter Mann.« Sie nickte würdevoll, bemüht, ihrer Stimme Festigkeit zu verleihen. »Kannst du mich wohl mit der Fähre übersetzen?«

Der Fährmann spuckte ins Wasser, dann sah er die Fremde aus einem zusammengekniffenen Auge an. »Könnt Ihr zahlen?«

»Natürlich. Am Ende der Reise, wie es Brauch ist.«

Sie erwartete, dass ihr Gegenüber widersprechen würde, doch er nickte nur, griff nach der langen Stange, die neben der Fähre im Wasser lehnte, und stieg auf das Boot hinüber. Mit ungeduldiger Geste bedeutete er der Frau, ihm zu folgen.

Sie ignorierte seinen Wink und musterte ihn weiter angespannt. »Ich habe gehört, dass es ein Stück flussaufwärts einen alten Friedhof gibt, oben im Sumpfgebiet – das stimmt doch, nicht wahr?«

Schlagartig hielt der Fährmann inne.

Die Reaktion entlockte ihr ein Lächeln. Gelassener fuhr sie fort: »Jawohl, ein Friedhof mit einer alten Kapelle, der nicht ohne Weiteres zu finden ist … Kannst du mich wohl dort hinfahren?«

Ihr Gegenüber sah wortlos auf den Fluss hinaus, als suchte er vergebens, den Nebel zu durchdringen. Dann wandte er sich wieder zu ihr um. »Der Weg durch das Sumpfland ist länger und anstrengender«, sagte er endlich. »Und er kostet mehr. Wenn ich müde werde, müsst Ihr die Stange übernehmen.«

»Willst du das wirklich?« Unbeirrt erwiderte die Frau seinen Blick und endlich schien die alte, gebrechliche Maske ein wenig zu bröckeln. Sie nickte zufrieden. »Wir werden über den Preis reden, wenn du mich hinübergesetzt hast.«

Regungslos ruhte das Auge des Fährmanns auf der jungen Frau. »Wie ist dein Name?«, fragte er dumpf.

»Und wie lautet der deine?« Sie lächelte erneut, sicher, dass sie auf ihre Frage keine Antwort erhalten würde. Dann zuckte sie mit den Schultern. »Wirst du mich nun hinüberbringen oder nicht?«

Zum zweiten Mal wies der Fährmann ihr mit der Hand, zu ihm auf die Fähre zu steigen. Dieses Mal folgte sie seiner Geste und ließ sich ihm gegenüber im Bug des Bootes nieder.

Das Gefühl der schwankenden Holzbalken weckte alte Erinnerungen. Unwillkürlich dachte sie an langvergangene Tage, da sie als Kind auf den Brettern einer zierlichen Barke gesessen hatte, neben sich die hohe Gestalt ihres Ziehvaters. Und doch war nun etwas anders – ihr kam es vor, als würden sich die hölzernen Planken unter ihren Füßen nicht so bewegen, wie sie erwartet hatte; als läge die Fähre fester auf dem Wasser auf, als es eigentlich möglich sein sollte. Erst als sie zum Rand des Bootes hinübersah, erkannte sie, dass das Gefährt an einer dicken, straff gezogenen Leine hing, die sich quer über den Fluss spannte, vom Haus des Fährmanns bis hin zum gegenüberliegenden Ufer. Durch den Nebel konnte sie die Silhouette des stämmigen Balkens erkennen, der an der anderen Uferseite fest in den Boden gerammt war.

»Du solltest hier draußen niemandem den Rücken zuwenden.«

Die Worte ließen sie aufschrecken. Als sie sich zu dem Fährmann umdrehte, sah sie, dass er dabei war, die schweren Riemen zu öffnen, die die Fähre an dem Seil festhielten. Offenbar war dies nicht der Weg, den sie nehmen würden.

»Niemandem – auch dir nicht?«, fragte sie und sah den Fährmann forschend an.

»Mir ganz besonders nicht.« Damit löste der Mann die letzte Schlinge, die das Boot am Ufer hielt.

Die Frau griff haltsuchend nach der Reling. Sie sah, wie die Uferströmung an den Holzplanken zog, doch statt dass das Gefährt mit dem Strom abtrieb, verharrte es reglos im Wasser. Jetzt erst erkannte sie, dass die Stocherstange nicht einfach im Fluss lehnte, sondern tief in den Uferschlamm gegraben war, um die Fähre an ihrem Platz zu halten. Nun endlich griff der Fährmann nach der Stake und mit einer sicheren Bewegung drückte er das Boot fort vom Steg.

Erst langsam und widerstrebend, dann immer müheloser löste sich das Gefährt von dem hölzernen Landungssteg. Es bewegte sich schräg nach rechts gegen die Strömung, dorthin, wo der Nebel über dem Fluss am dichtesten hing. Das andere Ufer war wieder ganz in den milchigen Schwaden verschwunden. Als die Frau zu dem Fährmann hinüberblickte, sah sie, dass auch die Hütte hinter ihnen immer weiter im Nebel versank, bis um die Fähre her nichts mehr zu erkennen war als das dunkle Wasser des Flusses. Sie fühlte, wie ihr Herz heftiger schlug. Es war, als wären all ihre Sinne gleichermaßen von den weißen Schwaden eingehüllt. Sie konnte nichts sehen außer der Gestalt des Fährmanns, sie hörte nichts als den Klang der Stake, die er in regelmäßigen Abständen ins Wasser senkte, und spürte nur den dumpfen Stoß, wenn der Stab sich erneut vom Flussbett abstieß.

Die Zeit zog in schweren Schwaden über das Wasser, als wollte sie mit dem undurchsichtigen Nebel wetteifern. Die feuchte Luft ließ die Reisende frösteln, sodass sie sich fester in ihren gefütterten Mantel wickelte. Immer wieder schaute sie zu dem Fährmann hinüber, in der Hoffnung, dass er das Wort ergreifen würde. Doch der sah weiter mit verschlossener Miene in den dichten Nebel, während er die Barke mithilfe der Stocherstange gegen die Strömung bewegte. Nur an seinem Blick konnte sie erkennen, dass auch ihn die betäubende Stille nicht ungerührt ließ: Immer wieder suchte sein rechtes Auge den undurchsichtigen Nebel ab und bisweilen bemerkte sie, wie er ihr in einem scheinbar unbeobachteten Moment einen kurzen Blick zuwarf.

Endlich hielt die Frau das Schweigen nicht mehr aus. »Wie lange …« Sie räusperte sich, um die Unsicherheit aus ihrer Stimme zu vertreiben. »Wie lang wird die Fahrt dauern?«

»Wer kann das sagen? Der Ort, den du suchst, liegt weit draußen im Sumpfland.«

Der Fährmann sah nur für einen Moment zu ihr hinüber, doch der kurze Blick reichte aus. Sie hatte in seinem Auge den Spiegel ihrer eigenen Unsicherheit gesehen und jäh wurde ihr bewusst, dass der alte Mann dieses Zauberwerk nicht besser durchdrang als sie. Der Bann, der über dem Wasser lag, war tief und uralt; er musste weit stärker sein als der Fährmann selbst. Beinahe fühlte sie sich erleichtert – in dieser unwirklichen Umgebung war ihr Gegenüber keinen Deut mächtiger als sie.

Wie als Reaktion auf diese Erkenntnis schien sich die Szenerie um sie herum zu verschieben. Hatte sie den Nebel kurz zuvor noch als einschüchternd empfunden, als feindlich und undurchdringlich, so kamen ihr die weißen Schwaden nun schützend vor – ein Schleier, der die raue Welt vor ihr versteckte und ihr einen Augenblick vollkommener Ruhe bot.

Die Reisende lächelte, während sie die feuchte Luft tief in ihre Lungen sog. Mit einem Mal fühlte sie sich, als sei sie nach einer langen Wanderung endlich nach Hause gekommen. Sie war beinahe selbst überrascht, als ein heiseres Lachen aus ihr herausbrach.

Der trockene Ton klang in der Stille des Nebels erschreckend laut über das Wasser. Unwillig sah der Fährmann auf. »Was?«

»Ach nichts, es ist nur so ruhig hier draußen.« Sie ließ die Worte unbeschwert klingen, um die Stille ebenso wie ihre eigene Angespanntheit zu durchbrechen. Mit betonter Gelassenheit lächelte sie ihm zu. »Magst du mir nicht etwas erzählen? Vielleicht darüber, wie du zu diesem einsamen Beruf gekommen bist?«

Die Frau hielt dem Blick des Fährmanns stand, so lange, bis er unwillig den Kopf abwandte. Bedauernd hob sie die Schultern.

»Ein Jammer. Aber wenn du nichts preisgeben willst, dann gibt es wohl kaum eine Möglichkeit, mehr zu erfahren, nicht wahr?« Sie lehnte sich auf der hölzernen Bank zurück und fuhr fort, ohne den alten Mann aus den Augen zu lassen: »Sicher, wenn ich einer jener zauberkräftigen Wanderer wäre, von denen man erzählt, dass sie unbemerkt die Lande durchstreifen, dann wäre es etwas anderes. Man sagt, niemand wäre vor ihrem durchdringenden Blick sicher – es sei denn, er selbst verstünde etwas von den geheimen Künsten.« Gespannt atmete sie ein und musterte ihr Gegenüber.

Der Fährmann stieß die lange Stange ins Wasser und zog sie wieder heraus, so als hätte er ihre Worte nicht gehört.

Mit einem Seufzen blickte die Frau auf den nebelbedeckten Fluss. Als sie fortfuhr, klangen ihre Worte leise, eher an sich selbst als an ihren stummen Begleiter gerichtet. »Es heißt, dass kaum ein Herr, ob von weltlicher oder göttlicher Gnade, ohne solch einen zauberkundigen Ratgeber auskommen kann. Denn die Macht dieser Zauberer ermöglicht es ihnen nicht nur, fremde Gedanken und Scheinbilder zu durchschauen. Vor allem sind sie im Stande, eigene Schleier zu erschaffen, Spiegelwelten, die die Menschen dazu bringen, zu glauben, was immer man sie glauben machen will – sei es, dass sie sehen, was nicht da ist, dass sie hören, was sie in den Wahnsinn treibt, oder spüren, was sie von innen her umbringt.«

Sie schwieg und ließ ihren Blick über die nebelüberzogene Wasserfläche schweifen. Die Stille umschloss die Fähre von Neuem. Nichts war zu hören außer dem dumpfen Klang der Stake, die Stoß um Stoß auf dem Grund des Flusses auftraf und das Boot vorantrieb.

Die Frau stieß die Luft wieder aus. Sie hatte gehofft, den alten Mann aus der Reserve zu locken, ohne ihm dabei gleich ihren größten Trumpf zu offenbaren. Für einen Moment überlegte sie, ob sie das Thema fürs Erste fallen lassen sollte – die Szenerie schien viel zu unwirklich, der Fluss zu still und der Fährmann ihr gegenüber zu unnahbar, als dass es einen Sinn hatte, ihn weiter zu bedrängen. Und doch wusste sie, dass sie so nicht weiterkommen würde.

Entschlossen setzte sie sich auf. Sie musterte den Fährmann prüfend und hob aufs Neue an: »Aber vielleicht ist dir das, was ich da erzähle, ja bereits bekannt? Womöglich hast du schon Erfahrung mit dieser Art von Zaubermacht?«

Sie atmete ein, wie um sich vor einem Sprung in unbekannte Gewässer zu wappnen.

»Vielleicht beherrschst du sie gar selbst – Balthasar?«

Mit einem dumpfen Klang stieß das Ende der Stange gegen den Grund des Flusses und verharrte dort. Der Fährmann hielt in seiner Bewegung inne und zum ersten Mal seit Beginn ihrer Reise stockte die Fahrt.

Die fremde Frau spürte ihr Herz schneller schlagen, als sie die Gestalt des Fährmanns betrachtete. Verschwunden waren jeder Schein und alles Blendwerk; vor ihr saß ein kräftiger Mann mit rotbraunen Haaren, der kaum älter schien als sie selbst. Sein Gesicht war faltenfrei und nun konnte sie klar erkennen, dass sein linkes Auge fehlte und die Haut darüber eingesunken und vernarbt war.

Langsam drehte sich Balthasar um und wandte ihr sein gutes Auge zu. »Was willst du von mir wissen?«

Sein Blick war müde, und doch sah sie, dass ihre Worte etwas in ihm geweckt hatten, einen Funken, der kurz vor dem Erlöschen gewesen war. Die Erwähnung seines Namens hatte seine Miene erhellt, so wie der Blitz die Nacht erleuchtet, um die Landschaft bis in jede Ferne zu enthüllen.

»Was ich von dir will?« Die Fremde lächelte schmal. »Alles.«

Balthasar

- 1618 -

2. Blut und Asche

Er war von einem metallenen Geruch erwacht. Sein Kopf fühlte sich schwer an und im Mund trug er den bitteren Geschmack von Kräutern und schalem Wein.

Als er die Augen öffnete, sah er das Nachmittagslicht, das durch das Fenster in die Kammer fiel. Suchend blickte er sich um. Er kniete auf rauen Dielenbrettern, zwischen einem alten Tisch und einer Bettstatt aus grobschlächtigen Balken. Vor ihm auf dem Boden stand ein Becher, aus dem ein bitterer Geruch stieg, ähnlich dem Geschmack auf seiner Zunge.

Und vor ihm auf den Dielen waren aus feinem Sand Buchstaben gelegt:

BALTHASAR

Balthasar schluckte. Langsam richtete er sich zu seiner vollen Größe auf, ohne die Augen von den Lettern zu nehmen. Ihm war, als hätten die Buchstaben – sein Name, der da auf dem Boden stand – etwas in ihm zurechtgerückt; als würde er seine Umgebung mit einem Mal klarer erkennen. Noch einmal sah er sich in der Kammer um, mit wachem Blick und scharfem Verstand.

Das Zimmer maß von einer Wand zur anderen knapp vier Schritte. Neben dem Bett stand ein Waschtisch, doch die hölzerne Wasserschale war verstaubt, der Krug leer. An der Seite lehnte ein Regal mit tönernen Töpfen und Krügen und von der Decke hingen Kräuterbündel und Körbe voll getrockneter Pflanzen. Einer der Töpfe stand auf dem breiten Holztisch neben ihm, der Deckel aufgebrochen und sein Inhalt auf der Tischplatte verstreut. Daneben lag ein Häufchen Sand, ähnlich dem, aus dem die Buchstaben auf dem Boden geformt waren.

Balthasar kannte den Raum nicht, in dem er sich befand, und er hatte keine Erinnerung daran, wie er hierhergekommen war. Während er darüber nachdachte, wurde ihm klar, dass er sich an überhaupt nichts erinnern konnte – an nichts vor dem Moment, als er wenige Herzschläge zuvor die Augen aufgeschlagen hatte.

Vorsichtig trat er hinüber zu der grob gezimmerten Tür, die in den Nachbarraum führte. Die Tür klemmte, doch auf Balthasars Druck hin gaben die Holzlatten knarrend nach und er gelangte in eine Stube, die zugleich als Küche und Esszimmer diente. Oder eher gedient hatte – auch hier waren die Zeichen des Verfalls allzu deutlich. Jemand musste die Kate übereilt verlassen haben, und das schon vor längerer Zeit. Die Schränke über dem Ofen standen offen und ein halber Laib vertrockneten Brotes lag auf dem Tisch. Einer der Schemel vor dem Esstisch war umgefallen und der ranzige Geruch von alter Butter erfüllte die Stube.

Balthasar sog vorsichtig die Luft ein: Nein, das war mehr als nur der Gestank von vergammeltem Essen. Ein ekelhafter Hauch durchdrang das Zimmer, eine Mischung aus Fäulnis, Unrat und einem metallenen Geruch, den er nicht einordnen konnte.

Argwöhnisch trat er hinüber zur Stubentür, die mit einem schweren Balken verrammelt war. Das graue Licht, das durch die Spalten hereintropfte, verriet, dass es die Tür nach draußen sein musste. Er horchte einige Herzschläge lang mit angehaltenem Atem, doch es war kein Laut zu hören. Schließlich atmete Balthasar ein, er griff nach dem Balken und hob ihn mit aller Kraft aus der Verankerung. Dann trat er einen Schritt zur Seite und öffnete die Tür.

Wie eine Welle wogte der Gestank von draußen in den Raum, eine dumpfe Wolke, geboren aus Blut und Unrat – der unverkennbare Geruch von frischem Tod. Unwillkürlich stolperte Balthasar in die Stube zurück, die Hand vor der Nase, bemüht, ein Würgen zu unterdrücken. Er ging zurück in die Kammer, in der er aufgewacht war, und griff nach einem alten Stofffetzen, der auf dem Tisch lag. Der Stoff war dunkel und roch säuerlich, doch kurzentschlossen presste Balthasar ihn sich vor die Nase, um wenigstens den schlimmsten Teil des Gestanks abzuhalten. Aus dem Augenwinkel bemerkte er, dass der Sand auf dem Boden verweht war: Der widerliche Luftzug, der durch die geöffnete Tür hereinkam, hatte die Buchstaben seines Namens ausgelöscht.

Den alten Fetzen vor Mund und Nase gepresst, schritt Balthasar erneut durch die Stube des Hauses, er öffnete die Tür und trat auf die Straße hinaus.

Der Geruch hätte ihn auf das Schlimmste vorbereiten sollen. Dennoch verschlug es ihm den Atem, als er das Massaker sah, das sich vor ihm ausbreitete. Einige Atemzüge lang blieb er reglos stehen und nahm den Anblick in seiner ganzen Grausigkeit in sich auf.

Balthasar stand auf einer Straße am Rand einer kleinen Siedlung. Die niedrigen Fachwerkhäuser waren mit Reet bedeckt; nur hie und da ragte ein höheres Gebäude zwischen den qualmenden Dächern empor. Rings um ihn her schwelten die Reste mehrerer Glutherde, entfacht an den Lumpenbündeln, die überall verstreut waren. Nur dass es keine Lumpen waren, die dort auf dem Boden lagen – es waren Menschen. Dutzende lebloser Leiber lagen zu allen Seiten niedergestreckt, wie die schwärenden Wucherungen einer Krankheit, die den ganzen Ort befallen hatte. Männer, Frauen und Kinder waren wahllos auf der Straße verteilt, allein oder zu Haufen zusammengesunken.

Der Geruch, der sich durch die Straßen zog, kündete nicht von Verwesung – dafür waren die Leichname zu frisch. Es war eine Mischung aus Blut und Schweiß, aus Ausscheidungen und dem widerwärtig anziehenden Duft von verbranntem Fleisch. Offenbar hatte sich jemand bemüht, die menschlichen Überreste anzuzünden, wohl um wenigstens den schlimmsten Gestank und die Fliegenplage abzuwehren. Es hatte nichts gebracht: Die Leichenhaufen waren zu feucht, zu blutgetränkt, um zu brennen. Und das Ungeziefer war schon herbeigeeilt; in surrenden Schwärmen belagerten Fliegen die Haufen, während sich die Ratten an den dahingerafften Leichen gütlich taten.

Mit einer tauben Entrücktheit glitt Balthasars Blick über die Züge der Toten um ihn herum, ohne dass er ein bekanntes Gesicht entdecken konnte. Er kannte weder die Menschen, die um ihn her niedergemetzelt auf dem Boden lagen, noch die Straße selbst oder das Dorf, in dessen Mitte er als einziger Überlebender gestrandet war.

Das alte Leinentuch dicht vor Mund und Nase gedrückt, wanderte Balthasar durch die Straßen, vorbei an zerstörten Häusern, den qualmenden Feuerherden und immer neuen Leichen, die den Weg zu beiden Seiten säumten. Dem Dorf selbst war es kaum besser ergangen als seinen Bewohnern: Ein Teil der schwelenden Hütten war geradewegs zusammengesackt, weil die angesengten Balken das eigene Gewicht nicht mehr tragen konnten, und der Rest schien nur noch auf den nächsten Windstoß zu warten, um dem Vorbild seiner Nachbarn zu folgen.

Als er zum Kirchplatz kam, stellte er fest, dass das Unglück hier am heftigsten gewütet hatte. Die Fassaden der Häuser, die den Platz umringten, waren mit Blut und Unrat beschmiert, die Türen waren eingetreten, die Reetdächer heruntergerissen und auf dem Boden verteilt. Soweit Balthasar es abschätzen konnte, war kein Teil des Dorfs verschont geblieben: Überall sah er eingeschlagene Fensterrahmen und Türen, die Flammen züngelten auf den Dächern und der Geruch von feuchtem, angesengtem Reet zog durch die Gassen.

Stumm ließ Balthasar seinen Blick an den geborstenen Fenstern entlangfahren, auf der Suche nach einem Hinweis darauf, was dem Ort und seiner Bevölkerung widerfahren sein mochte – oder ihm selbst. Einst waren diese Häuser fest gebaut gewesen und auch jetzt noch war der einstmals saubere Putz zu erahnen. Es wirkte nicht wie die üblichen Dörfer der Leibeigenen; es schien eher, als hätten freie Bauern in dieser Siedlung gewohnt. Nicht, dass es ihnen etwas geholfen hätte.

Schließlich wandte er seine Schritte in eine Seitengasse, die neben der Dorfkirche von dem Platz fortführte. Es war eine schmale Gasse, die sich zwischen alten Steingebäuden entlangwand und hinter dem Kirchenbau zu einem kargen Friedhof führte. Der Turm der Kirche war eingestürzt, doch ansonsten war das Bild der Zerstörung hier weniger aufdringlich als auf der Hauptstraße: Nur noch vereinzelt lagen Leichen auf dem Boden und der Wind, der aus Richtung des Friedhofs wehte, trug einen anderen, weit älteren Geruch von Erde und Verfall mit sich. Balthasar spürte, wie sein Atem leichter ging, als ihn die blicklosen Augen der Toten nicht mehr auf Schritt und Tritt verfolgten. Auch die Häuser hier waren glimpflicher davongekommen als der Rest; nur hier und da waren zerschlagene Fensterrahmen zu sehen und ein paar der Türen hingen schräg in ihren Angeln.

Zögernd näherte sich Balthasar einem der Fenster und warf einen Blick hinein. Die Stube war leer, das Innere wirkte ausgestorben. Er überlegte, ob er an der Tür des Hauses rütteln und sich Zugang verschaffen sollte. Musste er nicht versuchen, herauszufinden, was hier geschehen war, wer all die Leute waren, deren Überreste ringsum verteilt lagen? Womöglich waren es seine Nachbarn, Freunde, sogar seine eigenen Verwandten, die hier elendig umgekommen waren. Noch einmal fuhr sein Blick durch das Fenster über das verlassene Innere des Hauses und ein Schauer zog sich über seinen Rücken. Abrupt wandte er sich von der Öffnung ab. Nein, er verspürte keinen Wunsch, in das Haus hineinzugehen. Mit einem Mal wollte er nichts, als sich von dem Ort abzuwenden und all die Zerstörung hinter sich zu lassen.

Hinter dem schulterhohen Holzzaun, der den Friedhof von allen Seiten umschloss, öffnete sich das Dorf und gab den Blick frei auf Wiesen und frischbestellte Felder. Unwillkürlich wurde Balthasars Gang schneller. Nur noch wenige Schritte und er konnte diesem verfluchten Ort mit seinen unglücklichen Bewohnern ein für alle Mal den Rücken zukehren. Da bemerkte er kurz hinter dem Friedhof ein letztes Grab; das einzige außerhalb des geweihten Friedhofsbereichs, das wie ein letzter Vorposten zwischen dem Dorf und der Außenwelt lag. Als er näher kam, stellte er fest, dass die Erde auf diesem Grab dunkel und unbewachsen war – es konnte noch nicht lange her sein, seit der Hügel aufgeschichtet worden war. Zögernd, beinahe gegen seinen Willen, hielt er inne. Er trat zu dem ungepflegten Grab hinüber, um nach einem Hinweis zu suchen, wer dort liegen könnte. Doch auf der dunklen Erde war weder ein Stein noch ein Kreuz aufgestellt; einsam und ungesegnet lag der Erdhaufen unter dem wolkigen Himmel.

Ein scharrendes Geräusch ließ Balthasar aufhorchen. Ohne sich umzudrehen, lauschte er nach dem Laut, und einen Augenblick später hörte er es erneut: ein leises Knarren wie von alten Holzdielen, auf die jemand vorsichtig trat. Zielsicher wandte sich Balthasar um, gerade schnell genug, um einen Schatten zu sehen, der hinter einem der oberen Fenster auf der anderen Seite der Gasse verschwand. Balthasar wunderte sich, dass ihm das breite Haus zuvor nicht aufgefallen war. Es stach wie ein heller Fleck zwischen den anderen Gebäuden heraus, nicht nur wegen der frischverputzten Fassade, sondern auch, weil es als einziges unversehrt war: Die Fenster waren allesamt unberührt und selbst das Reetdach war von den Flammen verschont geblieben.

Nur über der Tür des Hauses war mit sorgsamer Hand ein fünfzackiger Stern in den Türrahmen geschnitzt.

Mit trockener Kehle schritt Balthasar hinüber und hob die Hand, um den Drudenfuß zu berühren. Unter seinen Fingern lösten sich feine Splitter aus dem Holz und rieselte ihm zu Füßen. Balthasar fühlte, wie ihm ein Schauer über den Rücken lief. Er schluckte, dann griff er nach der Klinke und öffnete die Tür.

Mit einem lauten Quietschen gab die Eichentür nach und wies den Weg in eine saubere Diele. Dies hier war etwas anderes als die enge Hütte, in der Balthasar aufgewacht war. Allein der Vorraum des Hauses war größer als jene ärmliche Kate; der Dielenboden war frisch gewischt und eine Treppe stieg in ein Dachgeschoss hinauf. Zu seiner Rechten führte eine geöffnete Tür in die große Stube hinüber, wo Balthasar um einen gedeckten Tisch mehrere Stühle und dahinter einen verzierten Kamin sehen konnte. Und auf einem der Stühle lehnte eine reglose Gestalt …

Ein neues Knarren ließ Balthasar aufschrecken. Es kam aus dem ersten Stock, dort wo er von draußen den Schatten gesehen hatte.

Eilig wandte er sich zurück in den Flur. »Wer ist da?«, fragte er, bemüht, seiner Stimme einen festen Klang zu geben. »Zeig dich!«

Eine schmale Gestalt erschien auf dem Treppenabsatz; ein junger Mann in zu weiten Kleidern, der ihn mit aufgerissenen Augen anblickte. »Ich bin es nur, Konrad!« Als er Balthasars verwirrten Ausdruck sah, presste er die Lippen zusammen, so als würde er seine Worte bereits bereuen. »Ich dachte nicht, dass du zurückkommen würdest …«

Die Miene des Fremden war gefasst, nur das leichte Zittern seiner Hände verriet, dass etwas Ungewöhnliches vorgefallen war. Schritt für Schritt kam er die Stiege herunter, den Blick fest auf den Eindringling gerichtet.

Stumm verfluchte Balthasar seine eigene Unwissenheit. Konrad – der Name brachte etwas in ihm zum Klingen, doch war es etwas anderes als eine wiedergefundene Erinnerung. Ihm war, als hätte Konrad ihm mit seinem Namen zugleich den Schlüssel zu seinem Innersten gegeben, die Macht, tief in die Seele des jungen Mannes zu blicken und ihn zu durchschauen – seinen Schock über das Unglück und seine Trauer, das Misstrauen über Balthasars sonderbares Verhalten, eine Todesangst, die immer noch nicht abgeklungen war …

Balthasar trat einen Schritt vor und sah den fremden Mann argwöhnisch an. »Wer bist du? Kennst du mich?« Er räusperte sich, irritiert vom Klang seiner eigenen Stimme. »Weißt du, was dort draußen vorgegangen ist? Ich kann mich an nichts erinnern.«

Konrad erwiderte seinen Blick verwirrt. Balthasar bemerkte, dass sich der andere Mann gegen die Wand drückte, so als wollte er so viel Raum wie möglich zwischen sich und den Eindringling bringen. Einen Moment schien er zu überlegen, ob er antworten sollte – dann schüttelte er heftig den Kopf. »Wenn ich es dir sage, werde ich sterben, so wie sie alle.« Zögerlich wich er zurück, fort von Balthasar, der ihm immer noch verständnislos entgegensah.

»Bitte«, stieß Balthasar aus, »du musst mir doch etwas sagen können. Konrad, nicht wahr?« Im gleichen Moment, da er den Namen aussprach, spürte er, wie ihn eine ungeahnte Macht über den anderen Mann durchfuhr – ganz so, als würde das Wissen um Konrads Namen ihm den Schlüssel zu dessen Innersten offenbaren. Unwillkürlich trat er auf den anderen zu, der an ihm vorbei in Richtung der Eingangstür zurückwich. »Lauf nicht fort, bitte! Ich will mit dir reden.«

Konrad zögerte, in seinem Blick kämpfte Mitgefühl mit nackter Todesangst. Endlich wandte er sich von der Haustür ab und sah Balthasar an. Sein Mund verzog sich zu einem angestrengten Lächeln. »Wenn du einen Rat von mir haben willst, hör zu: Du darfst keinem Menschen dein Vertrauen schenken. Und sag niemandem deinen Namen!« Er schüttelte den Kopf. »Wenn ihr beide ihnen nicht vertraut hättet, dann wäre all das nie geschehen. Oh, Balthasar …«

Der Klang seines eigenen Namens traf Balthasar wie ein Schwall kaltes Wasser. Mit einem Mal schien all seine Macht über den anderen Mann gebrochen; es war, als könnte Konrad jede seiner Bemühungen ohne Weiteres durchschauen.

Sein Gegenüber schien seine Schwäche sofort zu spüren. Noch ehe sich Balthasar wieder gefasst hatte, wandte der Mann sich um, er trat durch die halbgeöffnete Tür auf die Straße und lief in Richtung der offenen Felder.

Balthasar atmete schwer, während er hinausging und dem Fliehenden hinterherblickte. Der angsterfüllte Blick des jungen Mannes und sein mitfühlender Ton hatten sich ihm ins Innerste eingegraben. Wenn ich es dir sage, werde ich sterben, so wie sie alle. Erst als Konrad über den Feldweg verschwunden war, spürte Balthasar, dass seine Hände zu Fäusten geballt waren. Mit einem Schnauben drehte er sich um, um zum zweiten Mal in das leere Haus einzutreten.

Wieder fühlte Balthasar, wie ihn ein Schauer überlief, als er den Türrahmen mit dem geschnitzten Drudenfuß passierte. Langsam trat er erst einen, dann einen zweiten Schritt in die Diele hinein. Er lauschte auf ein Lebenszeichen, auf irgendetwas außer seinem eigenen Atem – aber nein, dieses Mal war das Haus wirklich von jeder Menschenseele verlassen. Balthasar wandte sich nach rechts, zu der offenen Tür, die den Flur mit der Stube des Hauses verband.

Es war, wie er schon zuvor gesehen hatte: Vor ihm lag ein weiter, freundlich eingerichteter Raum mit hellen Fenstern, die auf die Straße hinausblickten. In der Ecke schmauchte ein gekachelter Kamin, der erst vor wenigen Stunden angeheizt worden war, und davor stand ein Bauerntisch mit mehreren Stühlen. Allem Anschein nach waren die Bewohner des Hauses beim Essen unterbrochen worden: Eine angefangene Mahlzeit wartete auf dem Tisch, drei hölzerne Schalen und ein Topf frischer Suppe. Und in dem Stuhl am Kopfende des Tisches saß eine aufrechte Gestalt, die Arme auf die Lehnen gebreitet und den Kopf zur Seite gedreht, so als würde sie schlafen.

Langsam trat Balthasar in die Stube, um sich der reglosen Gestalt zu nähern. Er spürte, wie sein Herz rascher schlug, und seine Finger verkrampften sich zu Fäusten. Trotz allem, was er bereits gesehen hatte, hatte er das Gefühl, dass er dieser einen, letzten Begegnung nicht gewachsen war. Insgeheim verfluchte er sich dafür, dass er der Warnung des eingeritzten Drudenfußes nicht entsprochen hatte und dieses verwunschene Haus hatte betreten müssen.

Dann hatte er die Stube durchschritten und stand vor dem Toten, der wie verloren in dem hohen Lehnstuhl ruhte. Es war ein junger Mann von vielleicht zwanzig Jahren mit hellen Locken, die ihm über das Gesicht fielen, und einer schlanken, aber kräftigen Gestalt. Seine Kleidung war ordentlich und sauber, doch die sehnigen Unterarme, die aus den weiten Ärmeln herausschauten, zeugten davon, dass er körperliche Arbeit durchaus gewohnt sein musste.

Mit einer langsamen Geste streckte Balthasar die Hand aus und strich dem Toten die Haare aus dem Gesicht. Der Kopf des jungen Mannes war im Tod zur Seite gesunken und der Blick seiner offenen Augen war zum Kamin gerichtet. Auf seinen bleichen Zügen lag eine stille Ruhe; Trauer, gepaart mit Ergebenheit.

Balthasar war, als wäre ihm die Luft zum Atmen genommen. Er konnte sich nicht an den Jüngling erinnern – wenn er ihn kannte, so waren seine Erinnerungen an ihn ebenso tief vergraben wie alles andere – und doch spürte er, wie sein Herz für einen Schlag aussetzte, und ein tiefer Schmerz bohrte sich in seine Brust. Hilflos öffnete und schloss er die Hände, verunsichert durch seine eigene Reaktion. Er musste sich beinahe mit Gewalt davon abhalten, dem jungen Mann über die Wange zu fahren. Wer war dieser Fremde, der ihm das Herz so sonderbar schlagen ließ? Ein enger Freund aus Kindertagen? Sein eigener Bruder? Für einen letzten, endlosen Augenblick sah Balthasar in die blauen Augen, die nun kalt und leblos an ihm vorbeiblickten. Dann zwang er sich, die Hand auszustrecken, und mit einer behutsamen Geste schloss er dem Toten die Lider.

Ruckartig richtete Balthasar sich auf. Er schloss die Augen und atmete tief ein und aus – einmal, dann noch einmal –, ehe er sie wieder öffnete.

Immer noch schien ihn der Anblick des fremden Mannes bis ins Innerste zu treffen, doch zumindest ein Teil des Zaubers war vergangen. Mit Gewalt wandte sich Balthasar von dem Toten ab und zwang sich dazu, sich in dem Zimmer umzusehen, in der Hoffnung, vielleicht auf diese Weise einen Teil des unerklärlichen Rätsels zu lösen, in dessen Mitte er sich befand.

Anders als draußen, wo all die Toten niedergemetzelt auf den Straßen verteilt lagen, waren im Inneren des Hauses keine Anzeichen von Gewalt zu sehen. Die Fenster waren geöffnet, die Stube schien frisch geputzt und auch der Körper des Toten zeigte keine Wunden. Suchend flog Balthasars Blick über die beinahe idyllische Szenerie, um einen Hinweis auf die Todesursache des Jünglings zu finden – und blieb an einem braunroten Tiegel hängen, der neben das hintere Bein des Tisches gerollt war. Stirnrunzelnd griff Balthasar nach dem Gefäß und betrachtete es von Nahem. Es war ein einfaches Töpfchen aus Ton und auf seinem Boden klebte der Rest einer dicken Flüssigkeit, die bitter roch, wie nach Kräutern – ein Geruch, der Balthasar bekannt vorkam. Kurz dachte er darüber nach, an den Lippen des Toten zu riechen, um festzustellen, ob er dort dieselbe Paste fand, doch fast sofort schob er den Gedanken peinlich berührt beiseite.

Stattdessen trat er zum Kamin hinüber und betrachtete das goldgerahmte Medaillon, das dort auf dem Sims stand. Es war die sorgsam gezeichnete Miniatur zweier Gesichter, mit einer Kunstfertigkeit ausgeführt, die kaum zu dem einfachen Bauernhaus passte. Auf der einen Seite war das Bildnis einer jungen Frau dargestellt, mit dunklen Locken, die das runde Antlitz umspielten. Daneben traf Balthasars Blick auf den des Mannes, der nun tot auf dem Stuhl lehnte. Auf dem Bild trug sein Gesicht einen freien, unbesorgten Ausdruck und sein Blick war liebevoll in die Richtung des Mädchens gewandt.

Balthasar räusperte sich, um seine Kehle zu befreien. Mit einer abrupten Geste wandte er sich ab und machte sich daran, den Rest der weiten Stube zu erforschen.

An einer Wand des Raumes stand eine alte Bauernkiste, doch außer einigen sorgsam gefalteten Tischtüchern und einem Bündel langer Kerzen war nichts darin zu finden. In einem Schränkchen neben dem Tisch war das Geschirr eingeräumt, Teller und Besteck, sortiert von der sorgsamen Hand einer liebevollen Hausfrau. Auch dieses Haus wirkte eher wie das Heim eines freien Mannes als eines Leibeigenen. Der Tisch war sauber gewischt und die Stube aufgeräumt – nichts hier konnte erklären, weshalb der Hausherr ein Gefäß voll Gift geleert haben mochte, nichts gab näheren Hinweis auf das Leben des Paares, das hier gemeinsam gewohnt hatte.

Ärgerlich über sich selbst, über seine Gefühle und die eigene Hilflosigkeit richtete Balthasar sich auf. Er sparte sich die Mühe, den Rest des Hauses zu durchsuchen; er war sich sicher, dass er dabei auch nicht mehr erfahren würde. Stirnrunzelnd blickte er auf den Tiegel, den er immer noch in der Hand trug – neben der Miniatur das einzige wirklich persönliche Stück, das er in der Stube finden konnte –, und einem vagen Gefühl folgend, steckte Balthasar das Gefäß in die Tasche seines Mantels. Er warf einen letzten Blick hinüber zu der Gestalt, die wie schlafend in dem Lehnstuhl saß – dann wandte er sich ab, durchquerte die Diele und trat aus der Tür, zurück auf die Straße, die aus dem Dorf hinausführte.

Ohne nach rechts oder links zu blicken, ging er weiter, vorbei an den schwelenden Häusern auf der einen Seite und dem Friedhof auf der anderen. An dem Zaun, der das Gräberfeld eingrenzte, war eine Querstange abgefallen. Balthasar hob den langen Stecken auf und klopfte den gröbsten Dreck von dem dunklen Holz. Mit diesem Wanderstab in der Hand trat er aus dem Schatten des Friedhofs hinaus, in Richtung der Felder, um das unheilsgeplagte Dorf für immer hinter sich zu lassen.

Die Gasse führte auf einen festgetretenen Feldweg, der für eine halbe Stunde zwischen Äckern und Wiesen entlanglief. Dann mündete der Pfad jäh auf eine Landstraße, die sich nach beiden Seiten hin zum Horizont verlor.

Verwirrt blieb Balthasar stehen. Einige Herzschläge lang hielt er Ausschau in beide Richtungen, in der Hoffnung, irgendein Anzeichen dafür zu finden, wohin er sich nun wenden sollte. Welchen Weg mochte Konrad auf seiner Flucht eingeschlagen haben? Gab es noch eine Möglichkeit, den Mann einzuholen? Seine Finger ballten sich zur Faust, während er den Blick von einer Seite zur anderen wandte. Schließlich stieß er den Wanderstab ungeduldig auf und drehte sich nach links, in Richtung Osten – aus dem einfachen Grund, dass ihn die nachmittägliche Sonne dort weniger blenden würde.

Während Balthasar eines nach dem anderen die ordentlich umzäunten Felder passierte, fragte er sich, wer wohl die Ernte dieses Dorfes einfahren würde. Sicherlich gab es noch weitere Bauersleute in der Umgebung, und aller Wahrscheinlichkeit nach hatten auch einzelne Bewohner das Unglück überlebt – Bauern, die an diesem Morgen schon früh auf dem Feld gearbeitet hatten, oder Marktweiber, die sich einen glücklichen Tag ausgesucht hatten, um ihre Waren in die nächste Stadt zu bringen. Es konnte kaum sein, dass die gesamte Siedlung auf einen Schlag ausgerottet sein sollte.

Nicht die gesamte …

Unwirsch dachte Balthasar an Konrad, den fremden Mann, an den er sich nicht erinnern konnte, und der ihn doch so gut zu kennen schien.

Wenn ihr beide ihnen nicht vertraut hättet, dann wäre all das nie geschehen.

Konrad musste Stunden um Stunden in dem leeren Haus verharrt haben, nur ein Stockwerk von dem Toten in der Stube entfernt, während draußen – ja, was war draußen passiert? Hatten die Dorfleute jenen Mann in dem Haus beschützen wollen oder waren sie schuld an seinem Tod? Und was hatte Balthasar selbst mit dem Unglück zu tun?

Wie hatte der andere Mann, Konrad, das Blutbad überlebt? Erst jetzt, im Nachhinein, fiel Balthasar auf, dass die Tür zu dem Haus unverschlossen gewesen war. Nichts hatte irgendeinen Angreifer daran gehindert, hineinzugelangen – nichts außer dem Drudenfuß, der in den Türrahmen geschnitzt worden war.

Und Konrad hatte sich nicht einmal die Mühe gemacht, dem Toten die letzte Ehre zu erweisen; ihn hinzubetten und ihm die Augen zu schließen.

Balthasar spürte, wie sich seine Fingernägel in das Holz des Stabes gruben, und er stöhnte erbittert auf. Er konnte die Gedanken, die ihm durch den Kopf schwirrten, nicht hinter sich lassen – nein, er würde keine Ruhe finden, solange er nicht erfuhr, was in dem Dorf geschehen war, wer der tote Mann mit den klaren Augen gewesen war und welche Rolle Balthasar selbst in dieser Geschichte gespielt hatte. Warum er sich an nichts von alledem erinnern konnte.

Nun, es gab nur einen Weg, Antworten auf all diese Fragen zu erhalten. Er musste Konrad einholen – Konrad, der das Unglück außer ihm als Einziger überlebt hatte, Konrad, der ihn mit Namen angesprochen hatte und dann voll Panik aus dem Dorf geflohen war. Balthasar überlegte, wie wohl seine Chancen standen, den Fliehenden zu finden. Selbst wenn er dem richtigen Weg gefolgt war, hatte der andere doch sicher eine halbe Stunde Vorsprung, außerdem war er in vollem Laufschritt aus dem Dorf geflohen, während Balthasar sich ohne Eile auf den Weg gemacht hatte. Doch Konrad konnte diese Geschwindigkeit nicht endlos lang durchhalten; irgendwann musste er müde werden und ein langsameres Tempo einschlagen.

Wenn Konrad sich jedoch an der Weggabelung nach rechts, in die andere Richtung gewandt hatte, dann sah Balthasar kaum noch eine Möglichkeit, den Mann je wieder einzuholen.

Balthasar strengte sich an, die lehmige Straße zu überblicken. Weit hinten, vielleicht eine halbe Meile entfernt, erkannte er ein unförmiges Gefährt. Ein Bauernkarren – natürlich, wenn Konrad ein Fuhrwerk gefunden hatte, das ihn mitnahm, konnte er Balthasar wohl entkommen. Balthasar überlegte noch, ob es sich lohnte, dem Wagen zu folgen, da stellte er fest, dass sich der ferne Fleck nicht von ihm entfernte; stattdessen wurde er langsam größer und er erkannte, dass der Karren in Richtung des Dorfes fuhr. Sein Herz schlug schneller. Waren dies vielleicht andere Überlebende des Unglücks, die ihm etwas über das Vorgefallene erzählen konnten – oder über ihn selbst?

Angespannt blieb Balthasar stehen und erwartete die Ankunft des Gefährts. Bald konnte er erkennen, dass es sich tatsächlich um einen rohen Leiterwagen handelte, einer von jenen, mit denen die Bauern die Garben vom Feld nach Hause fuhren. Der Wagen wurde von zwei breiten Ochsen gezogen, auf dem Kutschbock saßen ein hagerer Bauer und neben ihm ein junger Kerl mit tumber Miene und flachsblondem Haar. Mit gerunzelter Stirn sah Balthasar den beiden entgegen, in der Hoffnung, auf ihren Gesichtern einen Funken des Erkennens zu entdecken – aber umsonst: Als die beiden Gestalten ihn endlich bemerkten, nickte der jüngere Balthasar nur unbeteiligt zu und der alte Mann schenkte ihm nicht einmal einen zweiten Blick.

Als der Wagen Balthasar erreicht hatte, machte sich der Bauer ungerührt daran, das Fuhrwerk an dem immer noch reglos stehenden Wanderer vorbeizulenken. Mühsam riss sich Balthasar aus seiner Starre. Mit quer erhobenem Stab trat er vor die beiden schweren Ochsen, die sich mit einem ungeduldigen Kopfschwenken bequemten, einen halben Schritt vor ihm anzuhalten.

»He, was soll das?« Gereizt fuhr der ältere Bauer auf. »Was willst du?«

»Entschuldigt … Es ist eine sonderbare Frage, aber … kennt ihr mich vielleicht?« Balthasar setzte ein Lächeln auf, das freundlich wirken sollte, doch der Bauer schwang nur ungeduldig die Zügel.

»Dich kennen? Ich habe keine Ahnung, wer du bist, Mann, aber wenn du nicht gleich aus dem Weg gehst, wirst du mich und meinen Sohn kennenlernen!«

»Natürlich. Es tut mir leid.« Balthasar atmete aus und bemühte sich, sich seine Erschöpfung nicht anmerken zu lassen. Noch einmal hob er den Blick, um dieses Mal bei dem jüngeren Mann sein Glück zu versuchen. »Nur eine Sache noch: Seid ihr vielleicht in der letzten Stunde einem anderen Wanderer begegnet? Er hat dunkle Haare, trägt ein einfaches Hemd, und er …«

»Und ob wir das sind«, erwiderte der alte Bauer nun etwas ruhiger, während sich die Miene seines Sohnes bei der Erinnerung unwillig verzog. »Ist vielleicht eine halbe Stunde her. Er ist gerannt wie der Teufel, hat etwas vom Jüngsten Gericht gerufen und dass wir fliehen sollten, solange wir es können.«

Balthasar spürte, wie sein Herz schneller schlug – er hatte also den richtigen Weg gewählt. Ein Knoten löste sich in seiner Brust.

Ernst beugte sich der Alte zu ihm herunter. »Ist in Katzfeld wirklich etwas geschehen? Wir dachten, der Arme sei übergeschnappt, sähe Gespenster oder so … Wir wollen ja nur hinüber, um beim dicken Jellert unser Korn mahlen zu lassen.«

»Es ist … Ja, in Katzfeld ist etwas vorgefallen.« Balthasar blickte an dem Bauern vorbei, der ihn ungeduldig musterte. Er dachte an all die Toten, die ungeschützt den Elementen ausgesetzt waren, an den Jüngling in der Stube, den er zurückgelassen hatte. Und er erinnerte sich daran, wie Konrad vor ihm zurückgezuckt war – für einen Moment war es Balthasar vorgekommen, als könnte er von dem jungen Mann verlangen, was auch immer er wollte.

Entschlossen wandte sich Balthasar wieder den beiden Bauern auf ihrem Karren zu. Er atmete tief ein, rammte seinen langen Wanderstab in den Boden und richtete sich auf, so als würde er einen Mantel der Selbstsicherheit über seine Schultern legen. »Wie heißt ihr, du und dein Sohn?« Seine Stimme klang in seinen eigenen Ohren voll und dröhnend – ehrfurchtgebietend.

Der Blick des alten Bauern wurde unsicher. Verwirrt musterte er Balthasar von Kopf bis Fuß, dann senkte er den Kopf. »Eckbert, Herr. Eckbert Leppert. Und das ist mein Sohn Karl. Und Ihr seid …?«

Unwillkürlich öffnete Balthasar den Mund, um zu antworten, doch dann schloss er die Lippen wieder. Nur zu gut erinnerte er sich daran, wie ihn jäh alle Kraft verlassen hatte, sobald Konrad seinen Namen ausgesprochen hatte. Nein, es war besser, wenn so wenig Menschen wie möglich Kenntnis über seinen Namen erhielten.

Ohne auf die Frage zu antworten, sah Balthasar vom Vater zum Sohn, die nun beide ehrfurchtsvolle Mienen aufgesetzt hatten. Der Alte hielt den Blick weiter gesenkt, während sein Sohn Balthasar aus aufgerissenen Augen anstarrte. Eckbert und Karl … Auf einen Schlag schien ihm der Geist der beiden einfachen Menschen ungehindert offenzustehen, so leicht zu durchschauen, als würden ihre Gefühle und Gedanken sie wie eine Wolke umgeben. Er sah die gerissene Selbstzufriedenheit des Alten, der sein Korn lieber zum Müller des nächsten Dorfes brachte, als sich von seinem Nachbarn übers Ohr hauen zu lassen, und die missmutige Ungeduld des Jüngeren, der den Sonntag lieber daheim auf dem Feld verbracht hätte.

Balthasar schluckte trocken. »Eckbert Leppert«, sprach er den Bauern an und brachte ihn damit dazu, den Blick wieder zu heben. »Wenn ich dich und deinen Sohn um einen Gefallen bitte, wirst du mir helfen?«

Er sah den Bauern an, durchforschte seinen Geist, bis er ein Bild der Unterwürfigkeit fand – die Erinnerung vielleicht an einen Besuch des Herzogs oder ein vergangenes Beichtgespräch –, und bemühte sich, an diesem langvergessenen Faden zu zupfen, um die Erinnerung aufs Neue wachzurufen.

Der Alte zögerte noch einen Moment, dann nickte er hastig. »Natürlich, Herr«, beeilte er sich zu sagen. »Wir werden tun, was immer Ihr wünscht.« Von der Seite sah Balthasar, wie auch sein Sohn unsicher nickte.

Balthasar betrachtete die willfährigen Mienen der beiden Männer und spürte, wie ihn eine tiefe Scheu vor den eigenen Kräften durchfuhr. Er atmete tief ein und zwang sich, zur Ruhe zu kommen. Mit einer Stimme, aus der er das Beben nicht ganz vertreiben konnte, richtete er sich wieder an den alten Bauern und sagte:

»Es ist … es ist wirklich etwas Schlimmes geschehen in Katzfeld. Sie sind tot, allesamt – es ist niemand am Leben geblieben. Du wirst es selbst sehen, wenn ihr das Dorf erreicht.« Noch während er die Worte aussprach, wusste er, dass es wahr war: Von allen Einwohnern von Katzfeld war keiner am Leben geblieben, keiner außer ihm und dem fliehenden Konrad. Abgesehen von Konrad gab es niemanden mehr auf der Welt, der Kenntnis über seinen Namen hatte – niemanden, der seine Macht brechen konnte.