9,99 €

Mehr erfahren.

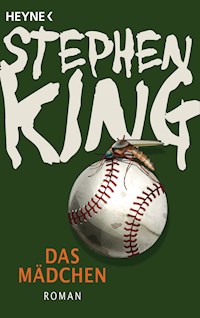

- Herausgeber: Heyne Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

»Ich habe keine Angst. Überhaupt keine Angst. Der Wanderweg ist gleich dort vorn. Es ist wirklich ganz unmöglich, sich hier zu verlaufen …«

Ein Mädchen irrt durch die Wälder, allein, vom Weg abgekommen. Noch hat niemand bemerkt, dass sie verschwunden ist. Nur sie weiß, dass niemand sie hier beschützen kann – vor Hunger und Durst, vor Mücken und wilden Tieren, vor Einsamkeit und Dunkelheit. Vor allem nicht vor dem, was sich in den Wäldern aufgemacht hat, die Neunjährige heimzusuchen …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 327

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

DAS BUCH

Ein Mädchen irrt durch die Wälder, allein, vom Weg abgekommen. Noch hat niemand bemerkt, dass sie verschwunden ist. Nur sie weiß, dass niemand sie hier beschützen kann – vor dem Hunger und dem Durst, den Mücken und den wilden Tieren, vor Einsamkeit und Dunkelheit. Aber vor allem nicht vor dem, was sich in den Wäldern aufgemacht hat, die Neunjährige heimzusuchen …

Eine Baseballkappe, ein kleines Radio und die Erinnerung an ihren Vater ist alles, was Trisha mit sich führt. Mehr hat sie dem Grauen der Wälder nicht entgegenzusetzen. Und das ist sehr, sehr wenig.

DER AUTOR

Stephen King, 1947 in Portland, Maine, geboren, ist einer der erfolgreichsten amerikanischen Schriftsteller. Für sein Werk bekam er zahlreiche Preise, darunter 2003 den Sonderpreis der National Book Foundation für sein Lebenswerk. 2015 ehrte Präsident Barack Obama ihn mit der National Medal of Arts. 2018 erhielt er den PEN America Literary Service Award für sein Wirken, gegen jedwede Art von Unterdrückung aufzubegehren und die hohen Werte der Humanität zu verteidigen. Seine Werke erscheinen im Heyne-Verlag, zuletzt der Spiegel-Bestseller Blutige Nachrichten.

STEPHEN KING

DAS MÄDCHEN

Aus dem Amerikanischenvon Wulf Bergner

WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN

Die Originalausgabe erschien unter dem Titel

THE GIRL WHO LOVED TOM GORDON

bei Doubleday, New York

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Copyright © 1999 by Stephen King

Copyright © 2000 by Schneekluth Verlag,

ein Unternehmen der Droemerschen Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf. GmbH & Co. KG, München

Alle Rechte vorbehalten.

Copyright © 2020 der deutschsprachigen Ausgabe by

Wilhelm Heyne Verlag, München,

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Str. 28, 81673 München

Umschlaggestaltung und Motiv:

Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich

Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln

ISBN 978-3-641-26564-9V001

Für meinen Sohn Owen, der mir letztlich weit mehr über Baseball beigebracht hat, als ich ihn je gelehrt habe

JUNI 1998

VOR DEM SPIEL

Die Welt hatte Zähne, und sie konnte einen damit beißen, wann immer sie wollte. Das entdeckte Trisha McFarland, als sie neun Jahre alt war. Um zehn Uhr an einem Morgen Anfang Juni saß sie im Dodge Caravan ihrer Mutter auf dem Rücksitz, trug ihr blaues Trainingstrikot der Red Sox (das mit 36 GORDON auf dem Rücken) und spielte mit ihrer Puppe Mona. Um zehn Uhr dreißig hatte sie sich im Wald verlaufen. Und um elf Uhr versuchte sie, nicht in Panik zu geraten, indem sie den einen Gedanken nicht zuließ: Dasistschlimm,sogarsehrschlimm. Sie strengte sich an, den Gedanken zu verdrängen, dass Leute, die sich im Wald verirrten, manchmal ernstlich verletzt wurden. Dass sie manchmal starben.

Alles nur, weil ich pinkeln musste, dachte sie … dabei hatte sie gar nicht so dringend gemusst, und außerdem hätte sie Mama und Pete bitten können, kurz weiter vorn auf dem Wanderweg zu warten, während sie hinter einem Baum verschwand. Die beiden hatten sich wieder mal gestritten – o Mann, was eine Überraschung –, weshalb sie ein kleines Stück zurückgeblieben war und nichts gesagt hatte. Weshalb sie den Weg verlassen hatte und hinter eine Gruppe hoher Büsche getreten war. Sie brauchte eine Verschnaufpause, so einfach war das. Sie hatte es satt, die beiden streiten zu hören, hatte es satt, immer fröhlich und heiter zu tun, war kurz davor, ihre Mutter anzukreischen: Dann lass ihn doch gehen! Warum lässt du ihn nicht einfach, wenn er unbedingt wieder nach Malden und bei Dad leben will? Ich würde ihn selbst hinfahren, wenn ich einen Führerschein hätte, nur um hier ein bisschen Ruhe und Frieden zu haben! Aber was dann? Was würde ihre Mutter sagen? Was für einen Ausdruck würde ihr Gesicht annehmen? Und Pete. Er war älter, fast vierzehn, und nicht dumm. Warum war er also nicht vernünftiger? Warum konnte er nicht einfach mal damit aufhören? Schluss mit dem Scheiß, hätte sie am liebsten zu ihm gesagt (in Wirklichkeit zu beiden), macht einfach Schluss mit dem Scheiß.

Die Scheidung lag ein Jahr zurück, und ihre Mutter hatte das Sorgerecht erhalten. Pete hatte sich lange und erbittert gegen den Umzug aus dem Vorort von Boston in den Süden Maines gewehrt. Was zum Teil daran lag, dass er wirklich bei Dad sein wollte, wie er Mama immer wieder vorhielt (ein untrüglicher Instinkt sagte ihm wohl, dass das der Hebel war, der sich am tiefsten ansetzen und am wirkungsvollsten gebrauchen ließ), aber Trisha wusste, dass das nicht der einzige Grund oder gar der wichtigste war. In Wirklichkeit wollte Pete weg, weil er die Sanford Middle School hasste.

In Malden hatte er alles ziemlich im Griff gehabt. Er hatte den Computerclub wie sein eigenes Privatkönigreich regiert; er hatte Freunde gehabt – alles Nerds, klar, aber die hatten als Gruppe zusammengehalten und waren so vor den sie Hänselnden sicher gewesen. An der Sanford Middle gab es halt keinen Computerclub, und da konnte er sich nur mit einem Einzigen anfreunden, nämlich Eddie Rayburn. Und im Januar war Eddie weggezogen, auch er ein Opfer der Scheidung seiner Eltern. Damit war Pete zum Einzelgänger geworden, auf dem jeder herumhacken konnte. Noch schlimmer war, dass alle ihn auslachten. Sie hatten ihm einen Spitznamen gegeben, den er hasste: Petes CompuWorld.

An den meisten Wochenenden, die Pete und Trisha nicht bei ihrem Vater in Malden verbrachten, machte ihre Mutter mit ihnen Ausflüge. Sie unternahm sie mit grimmiger Verbissenheit, und obwohl Trisha sich von ganzem Herzen wünschte, ihre Mutter würde damit aufhören – auf den Ausflügen stritten die beiden immer am schlimmsten –, wusste sie, dass das nicht passieren würde. Quilla Andersen (sie hatte wieder ihren Mädchennamen angenommen, und man konnte wetten, dass Pete auch das hasste) stand zu ihren Überzeugungen. In Dads Haus in Malden hatte Trisha einmal mitgehört, wie ihr Vater mit seinem Dad telefoniert hatte. »Wäre Quilla am Little Big Horn dabei gewesen, hätten die Indianer verloren«, hatte er gesagt, und obwohl Trisha es nicht mochte, wenn Dad solche Dinge über Mama sagte – es kam ihr kindisch und wie Verrat vor –, konnte sie nicht bestreiten, dass in dem Urteil ein Funken Wahrheit steckte.

In den vergangenen sechs Monaten, in denen das Verhältnis zwischen Mama und Pete sich ständig verschlechtert hatte, war sie mit ihnen im Automuseum in Wiscasset, im Shaker Village in Gray, im New England Plant-A-Torium in North Wyndham, in Six-Gun City in Randolph in New Hampshire, auf einer Kanufahrt den Saco River hinunter und beim Skifahren in Sugarloaf gewesen (wo Trisha sich den Knöchel verstaucht hatte – eine Verletzung, die später zu einem lautstarken Streit zwischen ihrem Vater und ihrer Mutter geführt hatte; o ja, so eine Scheidung machte Spaß, richtig viel Spaß).

Manchmal, wenn es Pete irgendwo echt gefiel, hielt er für einige Zeit die Klappe. Er hatte Six-Gun City als »etwas für Babys« bezeichnet, aber Mama hatte ihm erlaubt, die meiste Zeit dort in dem Saal mit den Videospielen zu verbringen, und Pete war auf der Heimfahrt zwar nicht gerade glücklich, aber doch wenigstens still gewesen. Wenn Pete jedoch eines der von Mama ausgesuchten Ziele nicht mochte (am wenigsten hatte ihm bisher das Plant-A-Torium gefallen; an dem Tag war er auf der Rückfahrt nach Sanford besonders eklig gewesen), sagte er seine Meinung freiheraus. »Augen zu und durch« entsprach nicht seinem Wesen. Auch nicht dem ihrer Mutter, vermutete Trisha. Sie selbst hielt das für eine ausgezeichnete Ansicht, aber natürlich behauptete jedermann gleich auf den ersten Blick, sie sei die Tochter ihres Vaters. Das störte sie manchmal, aber meistens gefiel es ihr.

Trisha war es egal, wohin sie samstags fuhren; mit ausschließlichen Trips zu Vergnügungsparks und Minigolfplätzen wäre sie sogar völlig zufrieden gewesen, einfach deshalb, weil sich dort die immer schärferen Auseinandersetzungen in Grenzen hielten. Aber Mama wollte, dass ihre Ausflüge auch lehrreich waren – daher das Plant-A-Torium und Shaker Village. Zu Petes übrigen Problemen kam noch, dass er es übel nahm, samstags mit Bildung vollgestopft zu werden, wo er lieber oben in seinem Zimmer geblieben wäre und auf seinem Mac Sanitarium oder Riven gespielt hätte. Ein paarmal hatte er seine Meinung (»alles echt Scheiß!« fasste seine Äußerungen ziemlich gut zusammen) so freimütig geäußert, dass Mama ihn zum Auto zurückgeschickt hatte, in dem er sitzen und »sich beruhigen« sollte, bis sie mit Trisha zurückkam.

Trisha hätte Mama am liebsten gesagt, dass es falsch sei, ihn wie ein Kindergartenkind zu behandeln, das in die Ecke gestellt wurde – dass sie eines Tages zum Van zurückkommen und ihn leer vorfinden würden, weil Pete beschlossen hätte, per Anhalter nach Massachusetts zurückzufahren –, aber natürlich sagte sie nichts. Die Samstagsausflüge an sich waren falsch, aber das würde Mama nie kapieren. Nach manchen von ihnen wirkte Quilla Andersen um mindestens fünf Jahre gealtert, hatte tiefe Falten um die Mundwinkel und rieb sich mit einer Hand ständig ihre Schläfe, als hätte sie Kopfschmerzen … aber sie würde trotzdem nie damit aufhören. Das wusste Trisha genau. Wäre ihre Mutter am Little Big Horn dabei gewesen, hätten die Indianer vielleicht trotzdem gesiegt, aber ihre Verluste wären weit höher gewesen.

Diese Woche führte ihr Ausflug sie zu einer Ansiedlung im Westen von Maine. Durch das Gebiet schlängelte sich der Appalachian Trail auf seinem Weg nach New Hampshire. Am Vorabend hatte Mama ihnen am Küchentisch die Farbfotos in einer Broschüre gezeigt. Die meisten Aufnahmen zeigten glückliche Wanderer, die entweder auf Waldpfaden unterwegs waren oder an Aussichtspunkten standen und mit einer Hand schützend über den Augen über weite bewaldete Täler zu den vom Zahn der Zeit angenagten, aber trotzdem immer noch gewaltigen Gipfeln der mittleren White Mountains spähten.

Pete saß am Tisch, wirkte äußerst gelangweilt und weigerte sich, mehr als nur einen flüchtigen Blick in die Broschüre zu werfen. Mama weigerte sich ihrerseits, sein demonstratives Desinteresse zur Kenntnis zu nehmen. Wie es zunehmend ihre Gewohnheit wurde, tat Trisha so, als wäre sie richtig begeistert. Mittlerweile kam sie sich oft wie eine Mitspielerin in einer Gameshow im Fernsehen vor, die sich bei dem Gedanken, einen Satz Kochtöpfe für wasserloses Garen zu gewinnen, fast in die Hose machte. Und wie fühlte sie sich allmählich? Wie Leim, der zwei Teile eines zerbrochenen Gegenstands zusammenhielt. Schwacher Leim.

Quilla klappte die Broschüre zu und drehte sie um. Auf der Rückseite war eine Karte. Sie tippte auf die blaue Schlangenlinie dort. »Das ist die Route 68«, sagte sie. »Wir stellen den Wagen auf dem Parkplatz hier ab.« Sie tippte auf ein kleines, blaues Quadrat. Dann folgte sie mit dem Finger der roten Schlangenlinie. »Das ist der Appalachian Trail zwischen der Route 68 und der Route 302 in North Conway in New Hampshire. Die Strecke ist nur sechs Meilen lang und als mittelschwer eingestuft. Also … der kleine Abschnitt hier in der Mitte gilt als mittelschwer bis schwierig, aber nicht so sehr, dass wir eine Kletterausrüstung oder so was brauchen.«

Sie tippte auf ein weiteres blaues Quadrat. Pete hatte den Kopf auf eine Hand gestützt und sah weg. Der Daumenballen hatte den linken Mundwinkel zu einem hässlichen Grinsen hochgezogen. Dieses Jahr hatte er angefangen, Pickel zu bekommen, und auf seiner Stirn glänzte eine neue Ernte. Trisha hatte ihn lieb, aber manchmal – zum Beispiel gestern am Küchentisch, als Mama ihnen die Route erläutert hatte – hasste sie ihn auch. Sie hätte ihn am liebsten aufgefordert, nicht so eine Memme zu sein. Darauf lief es nämlich hinaus, wenn man der Sache auf den Grund ging, wie Dad gesagt hätte. Pete wollte seinen kleinen Teenagerschwanz zwischen die Beine nehmen und nach Malden zurückrennen, weil er eine Memme war. Er machte sich nichts aus Mama, er machte sich nichts aus Trisha, ihm war es sogar gleichgültig, ob das Zusammenleben mit Dad ihm auf die Dauer guttun würde. Pete machte sich etwas daraus, dass er niemand hatte, mit dem er auf der Tribüne in der Turnhalle sein Pausenbrot essen konnte. Pete machte sich etwas daraus, dass er nach dem ersten Klingeln nie das Klassenzimmer betreten konnte, ohne dass jemand rief: »He, CompuWorld! Wie geht’s denn, du Homo?«

»Und das hier ist der Parkplatz, wo wir dann ankommen«, hatte Mama gesagt und entweder nicht gemerkt, dass Pete überhaupt nicht auf die Karte sah, oder so getan, als würde sie es nicht merken. »Gegen drei Uhr kommt dort ein Shuttlebus vorbei. Der bringt uns zu unserem Wagen zurück. Zwei Stunden später sind wir wieder zu Hause, und wenn wir nicht zu müde sind, fahre ich mit euch beiden noch ins Kino. Na, wie klingt das?«

Pete hatte am Abend zuvor nichts gesagt, aber seit der Abfahrt aus Sanford heute Morgen hatte er viel zu sagen gehabt. Er hätte keine Lust auf die blöde Wanderung, außerdem habe er gehört, es solle später regnen, warum müssten sie in der Jahreszeit, wo es die meisten Insekten gebe, einen ganzen Samstag lang durch die Wälder latschen, was, wenn Trisha an Giftefeu gerate (als ob ihn das gekümmert hätte) und so weiter und so fort. Ratter-ratter-ratter. Er besaß sogar die Frechheit zu sagen, er hätte zu Hause bleiben sollen, um für die Abschlussprüfung zu lernen. Dabei hatte Pete, soweit Trisha wusste, in seinem ganzen Leben noch nie samstags gelernt. Anfangs reagierte Mama nicht darauf, aber schließlich fing er an, ihr auf die Nerven zu gehen. Auf lange Sicht schaffte er das immer. Bis sie den kleinen, ungeteerten Parkplatz an der Route 68 erreichten, waren ihre am Lenkrad verkrampften Finger ganz weiß, und sie sprach in dem abgehackten Ton, den Trisha nur allzu gut kannte. Mama hatte die Vorwarnstufe Gelb hinter sich gelassen und ging zu Alarmstufe Rot über. Alles in allem versprach das Ganze eine sehr lange Sechsmeilenwanderung durch die Wälder im Westen Maines zu werden.

Anfangs versuchte Trisha sie abzulenken, indem sie sich mit ihrer besten O-Mann-Kochtöpfe-für-wasserloses-Garen-Stimme für Scheunen und weidende Pferde und malerische Friedhöfe begeisterte, aber die beiden beachteten sie nicht weiter, und irgendwann lehnte sie sich einfach mit Mona auf dem Schoß (ihr Dad nannte Mona gern Moanie Balogna) und ihrem Rucksack neben sich auf dem Rücksitz zurück, hörte zu, wie die beiden stritten, und fragte sich, ob sie jetzt losheulen oder gleich ganz verrückt werden sollte. Konnte man von ständigem Streit in der Familie verrückt werden? Wenn ihre Mutter anfing, sich die Schläfen mit den Fingerspitzen zu reiben, lag das vielleicht nicht daran, dass sie Kopfschmerzen hatte, sondern weil sie womöglich verhindern wollte, dass ihr Gehirn durch Selbstentzündung oder explosiven Druckabfall oder sonst was draufging.

Um den beiden zu entkommen, öffnete Trisha die Tür zu ihrer Lieblingsfantasie. Sie nahm ihre Red-Sox-Kappe ab und betrachtete das mit einem breiten schwarzen Filzstift auf den Schirm geschriebene Autogramm; das half ihr, die Stimmung zu heben. Es war Tom Gordons Unterschrift. Pete mochte Mo Vaughn, und ihre Mama hatte eine Vorliebe für Nomar Garciaparra, aber Tom Gordon war Trishas und Dads liebster Red-Sox-Spieler. Tom Gordon war der Closer, der letzte Werfer der Red Sox. Er kam immer im achten oder neunten Inning ins Spiel, das heißt in einem der beiden letzten Durchgänge, wenn die Sox nur knapp führten. Ihr Dad bewunderte Gordon, weil der nie die Nerven zu verlieren schien – »Flash hat Eiswasser in den Adern«, sagte Larry McFarland gern –, und Trisha sagte das auch immer, wobei sie manchmal hinzufügte, sie finde Gordon toll, weil er den Mut habe, sogar bei drei und null einen Curveball zu werfen (das hatte ihr Vater ihr aus einem Artikel im Boston Globe vorgelesen). Nur Moanie Balogna und (einmal) ihrer Freundin Pepsi Robichaud gegenüber hatte sie mehr gesagt. Pepsi hatte sie erklärt, sie finde Tom Gordon »ziemlich gut aussehend«. Mona gegenüber verzichtete sie auf jegliche Vorsicht, indem sie sagte, Nummer 36 sei der schönste Mann der Welt und falls er jemals ihre Hand berühre, werde sie in Ohnmacht fallen. Und falls er sie jemals küsse, selbst nur auf die Wange, werde sie wahrscheinlich sterben, glaube sie.

Während ihre Mutter und ihr Bruder sich jetzt stritten – über den Ausflug, über die Sanford Middle School, über ihr entwurzeltes Leben –, betrachtete Trisha die signierte Kappe, die Dad ihr irgendwie im März kurz vor Saisonbeginn besorgt hatte, und stellte sich Folgendes vor:

Ich bin in Sanford Park und gehe an einem ganz gewöhnlichen Tag über den Spielplatz zu Pepsis Haus hinüber. Und da steht dieser Kerl am Hotdogwagen. Er trägt Jeans und ein weißes T-Shirt und hat eine Goldkette um den Hals – er kehrt mir den Rücken zu, aber ich sehe die Kette in der Sonne glitzern. Dann dreht er sich um, und ich sehe … oh, ich kann’s nicht glauben, aber es stimmt, er ist’s wirklich, es ist Tom Gordon, wieso er in Sanford ist, bleibt rätselhaft, aber er ist’s tatsächlich, und o Gott, seine Augen, genau wie wenn er mit Spielern an den Bases auf das Zeichen vom Catcher wartet, diese Augen, und er lächelt und sagt, dass er sich ein bisschen verfahren hat und sich fragt, ob ich die Kleinstadt North Berwick kenne, und o Gott, o mein Gott, ich zittere am ganzen Leib, ich werde kein Wort rausbringen, ich werde den Mund aufmachen und bloß das trockene kleine Quieken rausbringen, das mein Dad einen Mäusefurz nennt, aber als ich’s versuche, kann ich doch sprechen, meine Stimme klingt fast normal, und ich sage …

Ich sage, er sagt, dann sage ich, dann sagt er: Während sie sich ausmalte, wie das Gespräch verlaufen könnte, schien der Streit auf den Vordersitzen des Vans sich stetig weiter zu entfernen. (Manchmal, zu dem Schluss war Trisha längst gekommen, war Stille der größte Segen.) Sie starrte weiter das Autogramm auf dem Schirm ihrer Baseballkappe an, als Mama auf den Parkplatz abbog; sie war immer noch weit weg (Trish ist in ihrer eigenen Welt unterwegs, sagte ihr Vater in solchen Fällen), und sie ahnte nicht, dass in der gewöhnlichen Struktur der Dinge scharfe Zähne verborgen waren, die sie schon bald kennenlernen würde. Sie war in Sanford, nicht in der Township TR-90. Sie war im Stadtpark, nicht an einem der Zugänge zum Appalachian Trail. Vor ihr stand Tom Gordon, Nummer 36, und er wollte sie zu einem Hotdog einladen, wenn sie ihm dafür erklärte, wie man nach North Berwick kam.

O Wonne.

ERSTES INNING

Als Mama und Pete hinten aus dem Van ihre Rucksäcke holten und Quillas Weidenkorb für die Pflanzen, die sie sammeln wollte, hörten die beiden vorübergehend zu streiten auf; Pete half Trisha sogar, ihren Rucksack richtig zu schultern, indem er einen der Tragriemen straffer anzog, und sie hoffte einen Augenblick lang wider besseres Wissen, dass ab jetzt alles in Ordnung sein würde.

»Habt ihr eure Ponchos, Kinder?«, fragte Mama mit einem Blick zum Himmel. Über ihnen war es noch blau, aber im Westen zogen dichtere Wolken auf. Sehr wahrscheinlich würde es regnen, aber nicht so früh, dass Pete genussvoll darüber jammern konnte, er sei eingeweicht worden.

»Ich bin fertig, Mama!«, zwitscherte Trisha mit ihrer O-Mann-Kochtöpfe-für-wasserloses-Garen-Stimme.

Pete grunzte etwas irgendwie Entsprechendes.

»Euren Proviant dabei?«

Bejahung von Trisha; ein weiteres halblautes Grunzen von Pete.

»Gut, von meinem bekommt nämlich niemand was ab.« Sie verschloss den Wagen und führte sie dann über den unbefestigten Parkplatz zu dem Wegweiser mit der Aufschrift TRAIL WEST und dem Richtungspfeil darunter. Auf dem Platz standen ungefähr ein Dutzend weitere Fahrzeuge – nur ihres hatte ein Kennzeichen aus Maine, alle übrigen kamen aus anderen Bundesstaaten.

»Insektenspray?«, fragte Mama, als sie den zum Appalachian Trail führenden Weg betraten. »Trish?«

»Hab ich!«, zwitscherte sie, obwohl sie sich nicht völlig sicher war. Sie wollte aber nicht stehen bleiben und sich umdrehen: nicht dass Mama noch in ihrem Rucksack herumwühlte. Da hätte Pete todsicher zu maulen angefangen. Wenn sie einfach weitergingen, sah er vielleicht etwas, was ihn interessierte oder wenigstens ablenkte. Einen Waschbären. Vielleicht einen Hirsch. Oder einen Dinosaurier. Ein Dinosaurier wäre gut. Trisha kicherte.

»Was ist so lustig?«, fragte Mama.

»Mich dünkt nur etwas«, sagte Trisha, worauf Quilla das Gesicht verzog – »mich dünkt« war typisch Larry McFarland. Na, soll sie doch das Gesicht verziehen, dachte Trisha. Soll sie doch, solange sie Lust hat. Ich bin wenigstens bei ihr und meckere deshalb nicht ständig rum wie der alte Brummbär da drüben. Dad bleibt mein Dad, und ich hab ihn weiter lieb.

Trisha berührte wie zur Bestätigung den Schirm ihrer Kappe mit dem Autogramm von Tom Gordon.

»Okay, Kinder, dann mal los«, sagte Quilla. »Und haltet die Augen offen.«

»Ich hasse Ausflüge«, stöhnte Pete – das waren die ersten klar verständlichen Worte, die er seit ihrer Ankunft sagte, und Trisha dachte: Bitte, lieber Gott, schick irgendwas. Einen Hirsch oder einen Dinosaurier oder ein Ufo. Wenn du’s nämlich nicht tust, machen die beiden sofort weiter.

Gott schickte nichts außer ein paar Mückenspähern, die der Hauptarmee zweifellos bald melden würden, dass Frischfleisch im Anmarsch war, und als sie an dem Wegweiser mit der Aufschrift NO. CONWAY STATION 5,5 MEILEN vorbeikamen, waren die beiden wieder groß in Fahrt, ignorierten dabei den Wald, ignorierten sie, ignorierten alles außer einander. Ratter-ratter-ratter. Wirklich eine kranke Art, miteinander auszukommen, dachte Trisha.

Außerdem war es schade. So verpassten die beiden nämlich Dinge, die echt ziemlich klasse waren. Zum Beispiel den süßen, harzigen Tannengeruch und die Art, wie die Wolken sich zusammenballten – nicht wie richtige Wolken, sondern als weißlich graue Rauchschleier. Vermutlich musste man ein Erwachsener sein, dass man so was Langweiliges wie Wandern zu seinen Hobbys zählte, aber alles in allem war es gar nicht so übel. Sie konnte nicht sagen, ob der gesamte Appalachian Trail so gepflegt wie hier war – wahrscheinlich nicht –, aber falls doch, konnte sie sogar halbwegs verstehen, warum Leute, die nichts Besseres zu tun hatten, sich dazu entschlossen, die x-tausend Meilen abzulaufen. Trisha hatte den Eindruck, auf einer breiten Allee unterwegs zu sein, die sich durch den Wald schlängelte. Sie war natürlich nicht asphaltiert und führte stetig bergauf, aber man kam gut voran. Sie kamen sogar an einem Brunnenhäuschen mit einer Handpumpe vorbei. Auf dem Schild stand: GEPRÜFTE TRINKWASSERQUALITÄT. BITTE KANNE ZUM ANGIESSEN DER PUMPE FÜR NACHKOMMENDE FÜLLEN.

Trisha hatte eine Flasche Wasser in ihrem Rucksack – eine große mit Schnappverschluss –, aber plötzlich wünschte sie sich nichts mehr auf der Welt, als Wasser in die Pumpe im Brunnenhäuschen zu kippen, sie in Gang zu bringen und dann frisches, klares Quellwasser aus dem rostigen Hahn zu trinken. Sie würde es trinken und sich vorstellen, sie sei Bilbo Beutlin auf dem Weg zu den Nebelbergen.

»Mama?«, sagte sie von hinten. »Können wir kurz stehen bleiben, damit ich …«

»Freunde gewinnen ist Arbeit, Peter«, sagte ihre Mutter gerade. Sie drehte sich nicht zu Trisha um. »Du kannst nicht einfach nur rumstehen und darauf warten, dass die anderen zu dir kommen.«

»Mama? Pete? Können wir bitte kurz halten, bis ich …«

»Davon verstehst du nichts«, sagte er aufgebracht. »Du hast keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie’s bei dir in der Junior High gewesen ist, aber heute ist es ganz anders.«

»Pete? Mama? Mami? Da ist eine Pumpe …« Tatsächlich war da eine Pumpe gewesen; so musste die grammatikalisch richtige Form jetzt lauten. Die Pumpe war inzwischen nämlich hinter ihnen und blieb mit jedem Schritt weiter zurück.

»Das akzeptiere ich nicht«, sagte Mama sehr energisch, sehr resolut, und Trisha dachte: Kein Wunder, dass sie ihn verrückt macht. Dann verbittert: Sie kriegen nicht mal mit, dass ich da bin. Das unsichtbare Mädchen – genau das bin ich. Ich hätte ebenso gut zu Hause bleiben können. Eine Mücke surrte ihr ums Ohr, und sie schlug gereizt danach.

Vor ihnen gabelte sich der Appalachian Trail. Der Hauptpfad – nicht mehr ganz so breit wie eine Allee, aber immer noch nicht schlecht – führte nach links weiter und war mit einem Wegweiser bezeichnet, auf dem NO. CONWAY 5,2 stand. An dem anderen Pfad, der schmaler und größtenteils mit Gras bewachsen war, stand KEZAR NOTCH 10.

»Leute, ich muss pinkeln«, sagte das unsichtbare Mädchen, aber natürlich achtete keiner der beiden darauf; sie marschierten einfach auf dem linken Pfad weiter, der nach North Conway führte, gingen wie ein verliebtes Pärchen nebeneinanderher, sahen sich wie ein verliebtes Pärchen ins Gesicht und stritten sich dabei wie die erbittertsten Feinde. Wir hätten wirklich zu Hause bleiben sollen, dachte Trisha. Das hätten sie auch zu Hause tun können, und ich hätte ein Buch lesen können. Vielleicht noch mal Der kleine Hobbit – eine Geschichte über Leute, die gern in Wäldern unterwegs sind.

»Mir egal, ich gehe jetzt pinkeln«, sagte sie mürrisch und folgte ein Stück weit dem mit Richtung KEZAR NOTCH bezeichneten Pfad. Hier drängten die Tannen, die vom Hauptweg bescheiden Abstand gehalten hatten, dichter an den Pfad heran und griffen mit ihren blauschwarzen Ästen aus, und es gab auch Unterholz – Dickichte und Aberdickichte. Sie hielt nach glänzendem Laub Ausschau, das auf Giftefeu, Gifteiche oder Giftsumach hinweisen würde, entdeckte aber nichts dergleichen … Gott sei gedankt für diese kleine Gefälligkeit. Vor zwei Jahren, als das Leben noch glücklicher und einfacher gewesen war, hatte ihre Mutter ihr Bilder der Pflanzen gezeigt und ihr erklärt, woran sie zu erkennen seien. Damals hatte Trisha ihre Mutter ziemlich häufig auf Waldwanderungen begleitet. (Petes bitterste Klage angesichts ihres Ausflugs ins Plant-A-Torium hatte gelautet, ihre Mutter habe dorthin gewollt. Dass die Wahrheit anders aussah, schien ihn blind dafür zu machen, wie egoistisch das ewige Gemeckere seinerseits geklungen hatte.)

Auf einer dieser Wanderungen hatte Mama ihr auch gezeigt, wie Mädchen im Wald pinkeln. Sie hatte einleitend gesagt: »Das Wichtigste – vielleicht das einzig Wichtige – dabei ist, dass man’s nicht da macht, wo Giftefeu wächst. Pass auf. Sieh mir zu, und mach’s genau wie ich.«

Trisha sah sich nach allen Seiten um. Zwar war nirgends jemand zu sehen, aber sie beschloss dennoch, den Wanderweg zu verlassen. Obwohl der Pfad nach Kezar Notch kaum begangen zu sein schien – wenig mehr als eine Gasse im Vergleich zur breiten Durchgangsstraße des Hauptwegs –, wollte sie sich nicht einfach mitten darauf hinhocken. Das kam ihr unschicklich vor.

Sie verließ den Pfad in Richtung der Abzweigung nach North Conway und konnte immer noch die Stimmen der Streitenden hören. Später, nachdem sie sich gründlich verlaufen hatte und den Gedanken noch nicht zuließ, sie könne in den Wäldern hier sterben, würde Trisha sich an den letzten Satz erinnern, den sie deutlich gehört hatte, an die gekränkte, empörte Stimme ihres Bruders: … weiß nicht, warum wir ausbaden müssen, was ihr zwei verbockt habt!

Sie ging ein paar Schritte in die Richtung, aus der seine Stimme kam, und machte dabei vorsichtig einen Bogen um das Dornengestrüpp, obwohl sie keine Shorts, sondern lange Jeans trug. Dann blieb sie stehen und sah sich um. Ihr wurde klar, dass sie den Pfad nach Kezar Notch immer noch sehen konnte … was bedeutete, dass jeder, der dort entlangkam, sie würde sehen können, wie sie mit einem halb vollen Rucksack auf dem Rücken und einer Red-Sox-Kappe auf dem Kopf dahockte und pinkelte. Arschpeinlich, wie Pepsi vielleicht gesagt hätte (Quilla Andersen hatte einmal bemerkt, Penelope Robichaud sollte im Lexikon neben dem Wort vulgär abgebildet sein).

Trisha ging den Hang hinunter, wobei sie mit ihren glatten Turnschuhsohlen auf dem Laubteppich aus dem vergangenen Herbst ein paarmal leicht ausrutschte, und als sie unten ankam, war der Pfad nach Kezar Notch nicht mehr zu sehen. Gut. Aus der anderen Richtung, geradeaus durch den Wald, hörte sie die Stimme eines Mannes und das darauf antwortende Lachen einer Frau – Wanderer auf dem Hauptweg, dem Klang nach nicht allzu weit entfernt. Während Trisha den Reißverschluss ihrer Jeans aufzog, fiel ihr ein, dass ihre Mutter und ihr Bruder sich vielleicht Sorgen um sie machen würden, falls sie ihren ach so interessanten Streit für eine Sekunde unterbrachen und sich umdrehten, um zu sehen, was Schwesterchen machte – und anstatt Trisha ein fremdes Paar hinter sich sähen.

Gut so! Dann können sie mal für eine Weile an was anderes denken. An was anderes als sich selbst.

Die Schwierigkeit, hatte ihre Mutter ihr an jenem besseren Tag vor zwei Jahren im Wald erklärt, bestand nicht darin, im Freien pinkeln zu gehen – das konnten Mädchen genauso gut wie Jungs –, sondern es zu tun, ohne seine Sachen vollzunässen.

Trisha hielt sich an einem Kiefernast in der richtigen Höhe fest, ging in die Hocke und griff dann mit der freien Hand zwischen die Beine, um die Jeans samt Unterhose nach vorn aus der Schusslinie zu ziehen. Einen Augenblick lang passierte nichts – war das nicht wieder typisch –, und Trisha seufzte. Eine Mücke surrte blutgierig um ihr linkes Ohr, und sie hatte keine Hand frei, nach ihr zu schlagen.

»Oh, Kochtöpfe für wasserloses Garen!«, sagte sie aufgebracht, aber das war lustig, richtig albern und lustig, und sie musste lachen. Mit dem Lachen klappte auch sofort das mit dem Pinkeln. Als sie fertig war, sah sie sich unsicher nach etwas um, womit sie sich abwischen konnte, beschloss dann aber – auch wieder ein Ausdruck ihres Vaters –, ihr Glück nicht überzustrapazieren. Sie wackelte kurz mit dem Po (obwohl das wirklich nichts brachte) und zog dann die Hosen hoch. Als die Mücke wieder an ihrem Gesicht vorbeisurrte, schlug sie flink nach ihr und betrachtete dann zufrieden den kleinen schmierigen Blutfleck auf ihrer Handfläche. »Hast mich für unbewaffnet gehalten, Partner, was?«, sagte sie.

Trisha drehte sich nach dem Hang um und machte dann noch mal kehrt, weil sie auf die schlechteste Idee ihres Lebens kam. Die Idee war, geradeaus weiterzugehen, anstatt auf den Pfad nach Kezar Notch zurückzukehren. Die beiden Wege hatten sich Y-förmig gegabelt; sie würde einfach geradeaus weitergehen, um wieder auf den Hauptwanderweg zu gelangen. Ein Kinderspiel. Verlaufen konnte sie sich unmöglich, weil die Stimmen der anderen Wanderer so deutlich zu hören waren. Es war wirklich ganz unmöglich, sich hier zu verlaufen.

ZWEITES INNING

Die Westflanke des Grabens, in dem Trisha ihre Pinkelpause gemacht hatte, war erheblich steiler als die Seite, die sie heruntergekommen war. Sie erkletterte sie mithilfe einiger Bäume, erreichte den oberen Rand und marschierte auf fast ebenem Gelände in die Richtung weiter, aus der die Stimmen gekommen waren. Hier gab es jedoch viel Unterholz, und sie musste mehrmals einen Bogen um dorniges, dichtes Gestrüpp machen. Bei jedem Ausweichmanöver hielt sie den Blick fest in Richtung Hauptweg. So ging sie ungefähr zehn Minuten weiter, dann blieb sie stehen. An der empfindlichen Stelle zwischen Brust und Magen, wo alle Nervenstränge ihres Körpers zusammenzulaufen schienen, zuckte wie ein Fischlein ein erstes Unbehagen. Hätte sie die nach North Conway führende Abzweigung vom Appalachian Trail nicht längst erreichen müssen? So kam es ihr jedenfalls vor; sie war auf der Abzweigung nach Kezar Notch nicht weit gegangen, vermutlich nur fünfzig Schritte (bestimmt nicht mehr als sechzig, allerhöchstens siebzig), folglich konnte die Lücke zwischen den beiden auseinanderstrebenden Y-Armen doch nicht allzu groß sein, oder?

Sie horchte auf Stimmen auf dem Hauptweg, aber jetzt war es still. Na, das stimmte nicht ganz. Sie konnte das Seufzen des Windes in den großen alten Tannen hier im West Country hören, sie konnte den misstönenden Warnruf eines Eichelhähers und das weit entfernte Hämmern eines Spechts hören, der sich seinen Vormittagsimbiss aus einem hohlen Baum hackte, sie konnte einige neu hinzugekommene Mücken hören (sie surrten ihr jetzt um beide Ohren), aber keine menschlichen Stimmen. Es war, als wäre sie das einzige menschliche Wesen in den riesigen Wäldern, und obwohl das eine lächerliche Vorstellung war, regte sich das Fischlein in ihrem Hohlraum erneut. Jetzt etwas stärker.

Trisha setzte sich wieder in Bewegung, schneller diesmal, sie wollte den Weg erreichen, wollte unbedingt den Wanderweg wieder sehen. Sie kam zu einem umgestürzten großen Baum, der zu hoch war, als dass sie über ihn hätte klettern können, und entschied sich dafür, stattdessen unter dem Stamm hindurchzukriechen. Sie wusste, dass es besser gewesen wäre, um ihn herumzugehen, aber was war, wenn sie dabei die Orientierung verlor?

Die hast du schon verloren, flüsterte eine Stimme in ihrem Kopf – eine schreckliche, kalte Stimme.

»Halt die Klappe, das hab ich nicht, du hältst die Klappe«, widersprach sie flüsternd und ließ sich auf die Knie sinken. Unter einem Stück des bemoosten alten Baumstamms befand sich ein Tunnel, in den Trisha sich jetzt zwängte. Das alte Laub auf dem Tunnelboden war nass, aber bis sie das wahrnahm, war ihr Trikot vorn schon durchweicht. Alles nebensächlich, sagte sie sich jedoch. Als sie sich weiterschlängelte, prallte ihr Rucksack plötzlich gegen den Stamm – bums.

»Verflixt und zugenäht!«, flüsterte sie (verflixt und zugenäht war gerade Pepsis und ihr bevorzugter Fluch – das klang irgendwie nach englischem Landhausstil) und kroch zurück. Sie richtete sich kniend auf, wischte die feuchten Blätter von ihrem Trikot und merkte dabei, dass ihre Finger zitterten.

»Ich habe keine Angst«, sagte sie und sprach bewusst laut, weil der Ton ihrer flüsternden Stimme ihr etwas unheimlich war. »Überhaupt keine Angst. Der Wanderweg ist gleich da vorn. In fünf Minuten bin ich da und renne los, um die beiden einzuholen.« Sie nahm ihren Rucksack ab, schob ihn vor sich her und machte sich daran, weiter unter dem alten Baumstamm hindurchzukriechen.

Als sie schon halb draußen war, bewegte sich etwas unter ihr. Sie senkte den Kopf und sah eine dicke, schwarze Natter, die sich durchs Laub davonschlängelte. Einen Augenblick lang gingen sämtliche Gedanken in ihrem Kopf in einer lautlosen, weiß glühenden Explosion aus Abscheu und Entsetzen unter. Ihre Haut wurde eiskalt, und ihre Kehle war wie zugeschnürt. Sie konnte das eine Wort – Schlange – nicht einmal denken, sondern nur fühlen, wie es kühl unter ihrer warmen Hand pulsierte. Trisha stieß einen Schrei aus und wollte aufspringen, ohne daran zu denken, dass sie noch nicht unter dem Baumstamm heraus war. Ein Aststumpf von der Dicke eines amputierten Unterarms rammte sich ihr schmerzhaft ins Kreuz. Sie warf sich wieder auf den Bauch und wand sich so schnell wie möglich unter dem Stamm hervor, wobei sie vermutlich einer Schlange ziemlich ähnlich sah.

Das grässliche Ding war verschwunden, aber der Schreck saß ihr noch in den Gliedern. Es war genau unter ihrer Hand gewesen, in moderndem Laub versteckt und genau unter ihrer Hand. Offenbar nicht giftig, Gott sei Dank. Aber was, wenn es hier mehr davon gab? Was, wenn sie doch giftig waren? Was, wenn der Wald von ihnen wimmelte? Und natürlich war das so – jeder Wald war voll von allem, was man nicht mochte, von allem, wovor man sich fürchtete und was man instinktiv hasste, von allem, was einen mit grausiger, unüberlegter Panik zu überwältigen versuchte. Weshalb hatte sie jemals zugestimmt mitzukommen? Nicht nur zugestimmt, sondern fröhlich zugestimmt?

Sie riss den Rucksack hoch, hastete weiter, während er ihr gegen das Bein schlug, und sah sich ängstlich nach dem umgestürzten Baum und den mit Laub bedeckten Flächen zwischen den Bäumen um, wo sie die Schlange vermutete und weil sie sich noch mehr davor fürchtete, da könnte ein ganzes Bataillon davon sein – wie Schlangen in einem Horrorfilm: Invasion der Killerschlangen mit Patricia McFarland in der Hauptrolle, die spannende Geschichte eines kleinen Mädchens, das sich im Wald verirrt und …

»Ich habe mich nicht veri…«, begann Trisha, und weil sie hinter sich schaute, stolperte sie über einen Felsbrocken, der aus dem laubbedeckten Waldboden ragte, taumelte, schwenkte bei dem vergeblichen Versuch, ihr Gleichgewicht zu bewahren, den freien Arm ohne den Rucksack und fiel dann doch hin. Dabei durchzuckte sie ein heftiger Schmerz, der vom Rücken ausging, von der Stelle, wo der Aststumpf sie gerammt hatte.

Sie lag seitlich im Laub (es war feucht, aber nicht richtig igitt-matschig wie das Laub in dem Tunnel unter dem umgestürzten Baum), atmete keuchend und spürte ihren Puls zwischen den Augen hämmern. Plötzlich wurde ihr bedrückend klar, dass sie nicht mehr wusste, ob sie in die richtige Richtung lief oder nicht. Sie hatte sich ständig umgesehen und konnte dabei die Orientierung verloren haben.

Dann geh zu dem Baum zurück. Dem umgestürzten Baum. Stell dich dorthin, wo du unter ihm rausgekommen bist, und sieh geradeaus – das ist die Richtung, in die du gehen musst, die Richtung zum Hauptweg.

Aber stimmte das? Warum hatte sie den Hauptweg dann nicht schon erreicht?

In ihren Augenwinkeln brannten Tränen. Trisha drängte sie energisch blinzelnd zurück. Wenn sie jetzt losheulte, würde sie sich nicht mehr einreden können, keine Angst zu haben. Wenn sie flennte, konnte alles Mögliche passieren.

Sie ging langsam zu dem umgestürzten, bemoosten Baum zurück; es widerstrebte ihr, auch nur einige Sekunden lang in die falsche Richtung zu gehen, es widerstrebte ihr, dorthin zurückzugehen, wo sie die Schlange gesehen hatte (giftig oder nicht, sie verabscheute sie), aber sie wusste, dass sie das tun musste. Sie fand die Laubmulde, in der sie gewesen war, als sie die Schlange gesehen (und – o Gott! – gespürt) hatte: eine mädchenlange Mulde im Waldboden, die sich bereits mit Wasser füllte. Bei ihrem Anblick rieb sie mit einer Hand wieder mutlos über die Vorderseite ihres Trikots – ganz feucht und schmutzig. Dass es feucht und schmutzig war, weil sie unter einem Baum hindurchgekrochen war, erschien ihr irgendwie als die bisher beunruhigendste Tatsache. Sie machte deutlich, dass sich der ursprüngliche Plan geändert hatte – und wenn zu dem neuen Plan gehörte, dass man durch tropfnasse Tunnel unter umgestürzten Bäumen kroch, dann war das keine Wende zum Besseren.

Warum hatte sie den Weg überhaupt verlassen? Warum hatte sie ihn bloß aus den Augen gelassen? Nur um zu pinkeln? Um zu pinkeln, obwohl sie gar nicht so dringend gemusst hatte? Wenn das stimmte, musste sie verrückt gewesen sein. Und dann hatte ein weiterer Wahn von ihr Besitz ergriffen, als sie geglaubt hatte, sie könne unbekümmert durch diese unkartierten (das war der Ausdruck, der ihr jetzt einfiel) Wälder spazieren. Na, heute hatte sie was dazugelernt, das hatte sie in der Tat. Sie hatte gelernt, auf dem Weg zu bleiben. Unabhängig davon, ob man musste oder wie dringend man musste, unabhängig davon, wie viel Ratter-ratter man sich anhören musste: Es war besser, auf dem Weg zu bleiben. Wenn man auf dem Wanderweg blieb, konnte man ein sauberes und trockenes Red-Sox-Trikot behalten. Dort gab es keine beunruhigenden kleinen Fische, die im Hohlraum zwischen Brust und Bauch herumschwammen. Auf dem Wanderweg war man sicher.

Sicher.

Trisha griff sich nach hinten ins Kreuz und ertastete ein gezacktes Loch in ihrem Trikot. Der Aststumpf hatte es also durchstoßen. Sie hatte gehofft, dass das nicht passiert sei. Und als sie ihre Hand zurückzog, sah sie kleine Blutflecken an den Fingerspitzen. Sie stieß einen seufzenden, schluchzenden Laut aus und wischte sich die Finger an den Jeans ab.

»Keine Panik, wenigstens ist’s kein rostiger Nagel gewesen«, sagte sie. »Denk an die guten Seiten.« Das wiederum war eine von Mamas Redensarten, die ihr jetzt allerdings kein Trost war. Trisha hatte sich in ihrem ganzen Leben nie weniger gut gefühlt.

Sie suchte den Baumstamm der Länge nach ab, fuhr sogar mit einem Schuh durchs Laub, aber die Schlange blieb verschwunden. Wahrscheinlich hatte sie ohnehin nicht zu den giftigen gehört, aber Gott, die waren alle so grässlich. Wie sie sich so ohne Beine dahinschlängelten und dabei ständig mit ihrer hässlichen Zunge züngelten. Sie konnte es auch jetzt noch kaum ertragen, daran zu denken – wie das Tier einem kalten Muskel gleich unter ihrer Handfläche gezuckt hatte.

Warum habe ich bloß keine Stiefel angezogen, dachte Trisha und blickte auf ihre flachen Reeboks hinunter. Warum bin ich hier mit einem verdammten Paar Turnschuhen unterwegs? Die Antwort lautete natürlich: Weil Turnschuhe für den Wanderweg ausgereicht hätten … und laut Plan hätte sie auf dem Weg bleiben sollen.