5,99 €

Mehr erfahren.

Der junge katholische Priester Ed McDonald weiß zu viel über den Mord an seiner Schwägerin. Er glaubt sogar, den Mörder zu kennen...

Was soll er der Polizei erzählen?

Wenn er aussagt, besteht die Gefahr, dass ein Unschuldiger vor Gericht kommt!

Und wenn er lügt, schützt er damit vielleicht einen Schuldigen...

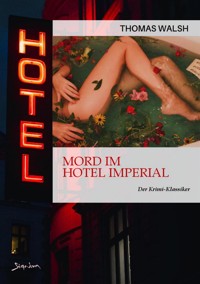

Der Roman Das tiefe Schweigen des US-amerikanischen Kriminal-Schriftstellers Thomas Walsh (* 19. September 1908 in New York; † 21. Oktober 1984 in Danbury) erschien erstmals im Jahr 1961; eine deutsche Erstveröffentlichung erfolgte 1962 (unter dem Titel Das Nadelöhr).

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

THOMAS WALSH

Das tiefe Schweigen

Roman

Signum-Verlag

Inhaltsverzeichnis

Das Buch

DAS TIEFE SCHWEIGEN

Erstes Kapitel

Zweites Kapitel

Drittes Kapitel

Viertes Kapitel

Fünftes Kapitel

Sechstes Kapitel

Siebtes Kapitel

Das Buch

Der junge katholische Priester Ed McDonald weiß zu viel über den Mord an seiner Schwägerin. Er glaubt sogar, den Mörder zu kennen...

Was soll er der Polizei erzählen?

Wenn er aussagt, besteht die Gefahr, dass ein Unschuldiger vor Gericht kommt!

Und wenn er lügt, schützt er damit vielleicht einen Schuldigen...

Der Roman Das tiefe Schweigen des US-amerikanischen Kriminal-Schriftstellers Thomas Walsh (* 19. September 1908 in New York; † 21. Oktober 1984 in Danbury) erschien erstmals im Jahr 1961; eine deutsche Erstveröffentlichung erfolgte 1962 (unter dem Titel Das Nadelöhr).

DAS TIEFE SCHWEIGEN

Erstes Kapitel

Es war genau zehn Minuten nach zwei, als Kaplan Edward McDonald den U-Bahnhof verließ. Der Regen hatte soeben aufgehört – den ganzen Vormittag über hatte er aufgehört und wieder eingesetzt. An der Ecke stand ein wartendes Taxi, und gleich gegenüber befand sich eine Haltestelle des Riverdale-Busses. Kaplan McDonald aber brauchte nur eine Sekunde, um zu beschließen, keines dieser öffentlichen Verkehrsmittel zu benützen. Bewegung, sagte er sich – einen flotten kleinen Spaziergang. Das war das Gegebene.

Also ging er zu Fuß.

Aber trotz der Ermahnung, die er sich selber soeben erteilt hatte, marschierte er keineswegs munter voran, sondern eher langsam und widerwillig – ein magerer, ernstblickender junger Mann, der im vergangenen Monat siebenundzwanzig geworden war und erst vor zwei Jahren die Priesterweihe erhalten hatte. Damit wollte er törichterweise das Unvermeidliche hinauszögern, weil er wusste, dass es im Haus der McDonalds, im Haus seines Bruders Frank, wieder Scherereien gab – diesmal, nach Kittys langem und aufgeregtem Anruf zu schließen, vermutlich recht tiefgehende und beunruhigende Scherereien.

Nun lichtete sich im Westen für kurze Zeit der Himmel. Von der reinen, goldenen Oktobersonne beglänzt, deren Strahlen wunderlich durch den verweilenden Regendunst drangen, wanderte er die lange Steigung nach Riverdale hinauf. Nie hatten sie es verstanden, weder Frank noch Kitty, sich in eine gute, christliche Ehe einzuleben, ja, sie hatten es nicht ein einziges Mal im Verlauf der drei Jahre auch nur versucht. Warum nicht? Man will immer gern helfen, besonders als Priester, da einem diese Aufgabe zugewiesen ist, aber es besteht ein gewaltiger Unterschied zwischen dem Wunsch, in solchen Fragen helfend einzugreifen, und dem Vermögen, etwas auszurichten.

Außerdem schien noch, überlegte er betrübt, immer dann, wenn die Schwierigkeiten sich im Schoß der Familie, zwischen den Brüdern McDonald abspielten, ein böser Geist dem armen Kaplan einen Knüppel zwischen die Beine zu werfen. Anderen Leuten gegenüber, mochten sie ihn noch so sehr reizen, gelang es ihm stets, eine gelassene, geduldig taktvolle und durchaus verständnisvolle Haltung zu wahren, während bei Frank, der ihm unter allen Menschen auf Gottes Erdboden am nächsten stand und der liebste war... Er seufzte. Schmerzlich war er sich seiner jähzornigen Veranlagung bewusst. Frank geriet ebenso leicht in Rage. Er schickte ein kurzes Stoßgebiet zum Himmel, bat um Beistand und Führung. Aber im Augenblick spürte er keinen Trost.

Er ging weiter. Es gab Zeiten – und nun war es offensichtlich wieder einmal soweit gekommen –, da der junge Kaplan zu der lästigen und unerwünschten Überzeugung gelangte, aus irgendeinem Grunde sei buchstäblich ein Babelturm errichtet worden und bis heute nicht verschwunden, ein irres Durcheinander konfuser Gedanken und Regungen, die dem Menschen nicht auf der Zunge liegen, sondern weit tiefer und unzugänglicher in ihm verwurzelt sind, nämlich in seiner Seele. Auf jeden Fall leuchtete ihm ein, dass er in letzter Zeit nicht mehr fähig war, seinen Bruder Frank zu begreifen, während selbstverständlich Frank seinerseits ihn nicht begreifen konnte. Und Kitty?

Er schauderte ein wenig im warmen und angenehmen Sonnenschein der Nachmittagssonne, wartete an einer Verkehrsampel und bog an der nächsten Ecke in die mit den Schatten und Lichtern der belaubten Baumwipfel gesprenkelte Dunkirk Avenue ein. Nun tauchten vertraute Wegzeichen auf. Gleich dort drüben lag der Bonbon- und Papierladen, in dem die alte Mrs. Mandelbaum die Abendzeitungen genauso zurechtlegte wie damals vor siebzehn Jahren, wenn der kleine Eddie McDonald von der Schule nach Hause ging. Einen Schritt weiter: das schwedische Feinkostgeschäft, in dem die Familie McDonald seit jeher den kalten Braten und den Kartoffelsalat fürs sonntägliche Abendbrot eingekauft hatte. Und nach einer Weile, gleich um die Ecke in der Avenue selbst, kam Charley Foleys Shamrock-Bar mit ihrer schummrigen Stille hinter dicht vorgezogenen Gardinen zum Vorschein.

Nun war er schon fast angelangt – aber wusste er denn, was er in ein paar Minuten zu sagen gedachte, sobald er vor dem Bruder stand? Wusste er bereits, wie er es anpacken würde, ihm in seiner momentanen Klemme, was auch immer dahinterstecken mochte, behilflich zu sein – ihm und auch Kitty? Anscheinend nicht. Deshalb wurden seine Schritte noch schleppender, als er an der anderen Seite der Dunkirk Avenue den von Unkraut überwucherten leeren Bauplatz erblickte, auf dem eines Sommers er und Frank zusammen mit Ray Mitchell aus der Amberley Avenue und dem Hanswurst McGoffin aus der 238. Street aus Holzresten ein Clubhaus zurechtgezimmert hatten. Sie hatten auch den zugehörigen Club gegründet – den Bund der Guten Kameraden –, und Frank hatte ein feierliches Einweihungsritual ersonnen oder vielmehr zum größten Teil aus den Sherlock-Holmes-Geschichten kopiert. Nun fielen dem Kaplan wieder einige der Wendungen ein: Was opfern wir? Alles, was unser ist. Warum opfern wir es? Um der Pflicht willen...

Um der Pflicht willen... Ach ja, dachte er wieder mit kläglichem Missmut, allzu schnell ist die Zeit da, kindische Scherze und damit die unbefleckte selige Unschuld des Kindes von sich abzutun. Und dann weiß man auch gar nicht mehr, wem die Pflicht gilt und wem das Opfer... Also...

Nun aber erblickte er an der nächsten Ecke das Haus, ein großes, altmodisches, grün-weiß angestrichenes Gebäude, mit einem runden Fächerfenster über der Eingangstür, einem Erkerfenster im Wohnzimmer zur Rechten und einem zweiten im Esszimmer zur Linken. Die Zufahrt war neu angelegt, und an der Südseite, gegen die Forest Avenue zu, war im vergangenen Jahr ein völlig neuer Flügel errichtet worden, um die ständig wachsende Ortspraxis Dr. med. Frank McDonalds zu beherbergen; aber' abgesehen von solchen modernen Neuerungen war es in den Augen des Kaplans noch immer das behagliche Elternhaus, an das er sich liebevoll erinnerte. Immer, wenn er dorthin zurückkehrte, stieg ein warmes, frohes Gefühl in ihm auf, und auch jetzt überfiel es ihn mit einem Mal: Es muss etwas zu machen sein, sagte er sich, warum denn nicht! Zuweilen sind mit Gottes Hilfe die schwarzen Stunden zu guter Letzt gar nicht mehr so schwarz. Frank würde auf ihn hören, er und Kitty würden sich bewegen lassen, trotz der Schwierigkeiten des Zusammenlebens einen frischen Start zu versuchen, und dann würde bestimmt... Aber das gute Gefühl erlosch ebenso hastig, wie es aufgeflammt war, und blieb weg. Kitty... Er nahm sich zusammen. Dann öffnete er das Gittertor, ging über den Fliesenpfad und klingelte.

Drinnen, dicht hinter der Tür, waren Stimmen und gleich darauf Schritte zu hören. Dann machte Kitty ihm die Tür auf. Hinter ihr standen drei Männer in dem sonnigen und freundlichen Vorraum. Der eine war Bruder Frank – groß, mit stumpfer, mürrischer Miene. Den zweiten erkannte der Kaplan sogleich mit Freuden wieder: Das war Ray Mitchell, vor nicht allzu langer Zeit Buck, der Apachenkrieger, nun aber ein kräftiger junger Mann mit braunem Haar, derben Zügen, hellen, klaren blauen Augen. Der dritte war ihm fremd.

»Ed!«, rief Kitty aus. Sie machte die Tür weit auf und heuchelte großes Erstaunen, obwohl sie vor einigen Stunden angerufen hatte. Gleichzeitig warf sie einen raschen verstohlenen Blick auf Frank, als wollte sie feststellen, wie er auf den Besuch reagiere. »Das ist eine Überraschung! Komm herein. Du erinnerst dich an Ray Mitchell, nicht wahr?«

Aber die beiden drückten einander bereits herzlich die Hand.

»Also hast du es endlich geschafft«, erklärte Ray Mitchell, zuerst etwas verdutzt, während er den schwarzen Anzug und den Priesterkragen mit kritischen Blicken betrachtete. »Du heiliger – hm, Strohsack, es sieht wirklich so aus, als hätten wir einen waschechten hochwürdigen Herrn in unserer Mitte. Schau, schau! Erinnerst du dich, Frank, was für ein Teufelskerl dein kleiner Bruder war? Erinnerst du dich, wie...«

»Na, setzen wir uns doch!«, warf Kitty in scharfem Ton ein. »Setzen wir uns hin und erinnern wir uns, wie dies war und wie jenes war... Ach, die gute alte Zeit!« Fast boshaft knallte sie die Tür hinter dem Kaplan ins Schloss.

Frank musterte sie ausdruckslos, die Lippen fest zusammengepresst. Dann wandte er sich zu seinem Bruder und begrüßte ihn mit einem Kopfnicken, wich aber sofort wieder seinem Blick aus. Nun aber, da sie kaum die ganze Breite des Vorzimmers zwischen sich hatten, trat die physische Ähnlichkeit der beiden Brüder schlagartig zutage. Beide hatten die gleiche für die McDonalds charakteristische hohe, schmale Figur, das straffe pechschwarze Haar, den klaren, gesunden Teint und auch die schönen Augen der McDonalds – von einem warmen, sensiblen Grau, wach und flink, intelligent.

Bei dem fünfeinhalb Jahre älteren Frank jedoch hatte sich in der letzten Zeit ein ganz neuer, ominöser Zug entwickelt, eine nervöse Ungeduld und Streitsucht, während für den Kaplan eine edlere, jugendlich asketische Miene kennzeichnend war, eine Miene, die zuweilen von dem schmerzlichen Unbehagen eines hochgesinnten und frommen Menschen zeugte, dem alle die bitteren Fehltritte des Fleisches irgendwie seltsam und unbegreiflich erscheinen – ein düsteres, fremdes Gebiet, beherrscht von unbekannten Mächten. Immer wieder musste Kaplan McDonald sich darauf aufmerksam machen, dass die Menschen schlechter, schändlicher Handlungen fähig sind – auch gute Menschen – Menschen wie Frank. Aber warum? Gibt es denn nicht das Gebet und die göttliche Gnade, die der Mensch in aller Demut erflehen darf? Das bedeutet, dass der Mensch jeder Versuchung widerstehen kann. Warum geschieht es nicht? Warum wird das Böse so sehr erstrebt – rücksichtslos, hartnäckig? Diese Probleme hatte er nie ganz verstehen können. Er verstand sie noch immer nicht. Er erwiderte Franks Nicken und lächelte gezwungen.

»Ich bitte um Entschuldigung«, sagte Ray Mitchell und sah Kitty an, als wundere er sich über ihre jähe und unerwartete Heftigkeit. »Ich habe Eddie seit drei oder vier Jahren nicht gesehen, das ist alles... Eddie – kennst du Jack Cawley? Er ist Kriminalbeamter aus unserem Revier. Gestern Nacht hat es bei uns in der Gegend einige Aufregung gegeben. Wir lassen uns soeben von Kitty berichten, was sie weiß.«

Jack Cawley, der in der Tür zum Wohnzimmer stand, nickte kurz. Er war stämmig, etwas schlampig, mit dem leicht geröteten Gesicht eines Gewohnheitstrinkers, allzu langem schwarzem Haar und missmutiger Haltung.

»Jemand hat versucht, sich einzuschleichen«, erklärte Ray Mitchell. »Jedenfalls sieht es so aus. Mein alter Herr hat ihn auf dem Hinterhof umherstreichen sehen, dann scheint er sich hierher begeben und versucht zu haben, durch ein Fenster der Ordination einzudringen. Aber wo hast denn du gesteckt, Frank? Hast du nichts gehört?«

»Ja, wo soll er denn gesteckt haben?«, fragte Kitty in schrillem

Ton und warf den Kopf zurück. »Ein Arzt hat immer die allerschönsten Vorwände, um sich davonzumachen. Ein Unglücksfall. Ein Patient hat ihn holen lassen. Das Krankenhaus hat angerufen. Ich weiß nie, wo der Herr Doktor sich herumtreibt. Aber ich bin ja auch eine Null. Niemand kümmert sich um mich.«

Stille. Ray Mitchell sah verlegen drein, Frank McDonald verschlossen und finster.

»Also, meine Herrschaften«, sagte der Revierbeamte mit plumper Gebärde, »ich weiß nicht, wie Sie dran sind, ich jedenfalls kann nicht den ganzen Nachmittag mit diesem einen Fall vertrödeln. Deshalb bin ich dafür, dass wir uns konzentrieren. Wo liegt dieses Fenster?«

»In Doktor McDonalds Ordination.« Ray Mitchell streckte den Zeigefinger aus. »Hinter dem Wohnzimmer. Dort hat der Bursche einzubrechen versucht. Ich glaube, dass mein Vater ihn in der letzten Sekunde verscheucht hat.«

Der Kaplan legte mit leicht gerunzelter Stirn seinen Hut auf einen der Vorzimmerstühle. Kitty ging voraus ins Wohnzimmer, einen großen quadratischen Raum, den sie vor einem Jahr hatte neu dekorieren lassen – freilich nicht in einem Stil, den Kaplan Ed sonderlich bewundernswert fand. Nun lag dem Vorraum gegenüber ein eleganter offener Kamin, ein modernistisches Gebilde aus schwarzweißem Marmor mit einem Messingschirm und sichtlich noch nie benützten Messingböcken. Der Fußboden war ganz mit Teppichstoff ausgelegt – weißlicher Stoff, dick und wollig. Ein französisches Sitzsofa. An dem großen Fenster nach der Straße zu schweren, hellen Draperien. Ein protziges Fernseh- und Hi-Fi-Gerät. Die gesamte Einrichtung machte einen kostspieligen, funkelnagelneuen und hypermodernen Eindruck – und wirkte zugleich irgendwie fehl am Platz. Auf dem Fernsehgerät lag dicker Staub, auf dem Fußboden neben dem Sofa waren noch die gestrigen Zeitungen verstreut, und unter einem schwedischen Kaffeetischchen lagen weiße Teppichflocken. Kaplan Ed bemühte sich, nicht hinzuschauen. Er wurde dabei ertappt.

»Also, ehrlich gesagt...« Es war, als wollte Kitty McDonald sich bei den Anwesenden beklagen. Es war inzwischen drei Uhr nachmittags geworden, aber sie hatte sich offenbar noch nicht einmal richtig angekleidet. Das dichte, recht reizvolle schwarze Haar war allem Anschein nach erst in der letzten Minute hastig zusammengerafft worden. Sie hatte einen verdrückten braunen Rock und einen fleckigen braunen Pullover an. Dennoch musste sie, in ihrer eitlen und fast schon irrsinnigen inneren Selbstzufriedenheit, auf den strahlenden Gedanken verfallen sein, sie brauchte nur die Tatsachen einzugestehen, um sie sogleich in den Augen des Beschauers auf einfache und vernünftige Art zu rechtfertigen. »Ehrlich gesagt«, fuhr sie fort und sah dabei den Kaplan an, »du weißt, Ed, ich bin keine tüchtige Hausfrau – auf jeden Fall nicht so tüchtig wie deine Mutter, Gott habe sie selig. Und was einem heute als Zugehfrau ins Haus schneit – du meine Güte!« Sie warf einen wütenden Blick in Franks Ordination. »Warte mal, bis du meine neueste Erwerbung zu Gesicht bekommst – Mrs. Charbonneau. Den ganzen Vormittag hat sie hier unten saubergemacht – den ganzen Vormittag wohlgemerkt –, und sie ist jetzt noch nicht damit fertig. Fahrgeld natürlich und warmes Essen, das interessiert sie, sonst nichts. Aber was die Arbeit betrifft...«

Leise etwas vor sich hinmurmelnd, steuerte sie auf die andere Seite des Wohnzimmers, auf den Korridor zu, der in die Ordinationsräume führte. Sie war drall und kräftig gebaut, nicht sehr groß, mit einem rundlichen Gesicht und hellen, schlauen Augen unter langen, aber seltsam schütteren Wimpern. Trotz der etlichen Kilogramm, die sie sich seit ungefähr einem Jahr an Körpergewicht zugelegt hatte, hatte sie ihre gute, vielleicht sogar etwas prahlerische Haltung beibehalten. Dem Kaplan war ab und zu, besonders in letzter Zeit, ein missmutiger, unbefriedigter und bitter neidischer Zug an ihr aufgefallen.

Die Männer folgten Kitty in die Ordinationsräume. Zuerst kam ein kurzer Korridor mit einer Reihe von Wandschränken an der einen Seite, dann gelangte man an zwei durch weiße Zuggardinen abgeschirmten Untersuchungs- und Behandlungstischen vorbei in die eigentliche Praxis. Es war das ein großer, viereckiger Raum mit einem Instrumentenglasschrank links neben dem Eingang. Dahinter lag ein mit einem Spiegel versehenes und durch einen transportablen dreiteiligen weißen Wandschirm abzudeckendes Waschbecken, und ganz hinten stand ein Drogenschrank mit fester Holztür, Messingknauf und Messingschloss. Zwei Fenster an dieser Seite gingen auf den Hof der McDonalds. Zwischen den Fenstern stand Franks Schreibtisch.

Wenn man aus dem Korridor kam, hatte man geradeaus eine weitere Tür vor sich, die jetzt offen war und ins Wartezimmer führte. Auf dieser Seite der Praxis gab es Bücherregale, ein Durchleuchtungsgerät, einen mit einem weißen Laken bezogenen Untersuchungstisch und eine Waage. In der Luft hing der trockene, recht scharfe, aber nicht unangenehme Geruch irgendeines antiseptischen Mittels. Durch die rückwärtigen Fenster schien jetzt die Sonne herein. Draußen im Wartezimmer schob eine magere, müde aussehende Frau in einem verschossenen Hauskleid einen Staubsauger zwischen den Korbmöbeln hin und her; Franks Schreibtisch sah so adrett und aufgeräumt aus wie immer, mit einem Postkorb, einer Füllfedergarnitur und der letzten Nummer einer medizinischen Fachzeitschrift. Auf der Löschunterlage lag ein geöffneter Zigarettenkarton und daneben ein Briefbeschwerer aus poliertem Gestein, ein Andenken an eine Urlaubsreise Franks zum Grandcanyon und in die versteinerte Wüste, viel zu wuchtig für seine Zwecke. Kitty blieb stehen. »Also«, sagte sie und streckte den Finger aus, »das ist das Fenster, Ray. Jetzt ist es natürlich zu, aber als ich heute Morgen hereinkam, stand es fast der ganzen Länge nach offen. Einen Augenblick, ich werde es euch zeigen.«

Sie ging ans Fenster, Jack Cawley folgte ihr. Frank McDonald, der bisher kein Wort zu seinem Bruder geäußert hatte, trat an seinen Schreibtisch und nahm ein frisches Paket Zigaretten aus dem Karton. Er sah noch immer mürrisch aus, gleichsam, als fühle er sich provoziert. Er vermied es, den Kaplan anzusehen. Er stemmte rücklings beide Hände gegen die Tischkante und ließ sich zwischen ihnen nieder, den Kopf gesenkt, die breiten Schultern nach vorne geduckt.

»Ich werde euch erzählen, was geschehen ist«, sagte Ray Mitchell, musterte Frank mit einem etwas verwunderten und beunruhigten Blick und bot dann dem Kaplan eine Zigarette an. »Du erinnerst doch wohl noch an die Shamrock-Bar weiter vorne. Also – gestern Abend hat dort mein alter Herr zusammen mit Charley Foley bis in die späte Nacht hinein Bier getrunken. Dann, als er schließlich nach Hause wandert, kommt er gerade zurecht, um diesen kleinen Frechdachs im weißen Pullover unsere Zufahrt entlangschleichen zu sehen. Charley Foley wohnt noch immer gleich neben dem alten Herrn in der Amberley Avenue – und du hast doch gehört, was ihm vorige Woche passiert ist, nicht wahr?«

»Leider nein«, erwiderte Kaplan Ed. »Was denn?«

»Allerlei«, sagte Ray Mitchell. Der Ausdruck seiner angenehmen kräftigen Züge wurde merklich härter. »Vorigen Donnerstag, als er seine übliche Nachtschicht in der Shamrock-Bar hatte, hat jemand bei ihm im Keller eingebrochen und die Trinkstube demoliert, alles mit roter Farbe bekleckert, Gläser und Teller zertrümmert, aber nichts weiter mitgehen lassen als zwei Kisten Sodawasser und vielleicht für fünf Dollar Münzen, die man aus Charleys Spielautomaten herausgeballert hatte.«

Kaplan Ed nahm die Zigarette entgegen, die Ray Mitchell ihm offerierte, und ließ sich Feuer geben. Unterdessen warf er einen Blick durch die rückwärtigen Fenster auf die Hinterseite des Hauses, das der alte Mitchell in der Amberley Avenue bewohnte. Noch immer trennte eine niedrige Hecke die Hinterhöfe der McDonalds und der Mitchells voneinander. Hinter der Hecke aber war die Küchenveranda Mitchells und eine Ecke der Garage zu sehen. »Mhm.« Er nickte. »Die neueste Mode, Ray. Zerstörung als Selbstzweck. Deutet das Sodawasser auf Teenager hin, was meinst du?«

»Offenbar ist man allgemein dieser Ansicht«, erwiderte Ray Mitchell noch immer recht erbost. »Und natürlich hat mein alter Herr gestern Nacht sofort vermutet, dass es sich wieder um denselben kleinen Rotzjungen handle. Er lief hinter ihm her auf den Hinterhof. Aber als er dann das Außenlicht der Garage anknipste, war niemand mehr zu sehen. Er stöberte eine Weile umher und muss wohl mit seiner Taschenlampe und seinem Geschimpfe den Burschen verscheucht haben. Du kennst Papa. An eines hat er natürlich nicht gedacht. Dass der Kerl sich in Franks Hinterhof schleichen wird, ohne dass ihn jemand dabei ertappt. Deshalb hat er sich nicht die Mühe genommen, Frank anzurufen.« Er wandte sich an Frank. »Wo hat du denn übrigens gesteckt? Und wo war Kit? Hat denn keiner von euch etwas gehört?«

Kitty McDonald war in die Mitte des Raumes zurückgekehrt. Mit verschränkten Armen stand sie da, musterte Jack Cawley am Hinterfenster mit charakteristisch harter und argwöhnischer Miene. Dann stieß sie wieder ein schrilles Lachen aus. Frank warf ihr unter buschigen Brauen einen Blick zu, einen festen, forschenden Blick.

»Also«, sagte Kitty, »um zu hören, was draußen vorgeht, muss man erst einmal zu Hause sein. Wann hat sich das abgespielt? Zwanzig Minuten nach eins? Weißt du, das ist recht früh für den großen Doktor McDonald. Ich glaube, gestern Nacht ist er nach zwei Uhr erschienen. Natürlich kam er aus dem Krankenhaus. Oder war er anderswo gewesen...?«

Wieder schwieg Frank McDonald. Seine Miene war noch finsterer geworden, und es fiel ihm sichtlich schwer, sich zu bezähmen. Wieder sah Ray Mitchell äußerst verlegen drein. Kaplan Ed merkte, dass es sich diesmal wirklich um etwas Ernstes handeln müsse. Eine andere Frau? Ein leises Frösteln lief ihm durch die Adern. Er schob den Gedanken von sich.

»Aber es ist schon gut so«, sagte Kitty. Ihr Atem ging rascher. »Ich schlage mich schon durch. Ich habe mir immer zu helfen gewusst, Ed. Aber gestern Nacht – na ja, ich habe nun einmal nichts gehört. Ich war oben. Heute früh, gleich nachdem ich dich angerufen hatte, habe ich die Fußspuren im Blumenbeet gefunden. Das Fenster stand offen, und das hat mich beunruhigt. Ich habe darüber mit Rays Vater gesprochen, der gerade auf dem Hinterhof Müll verbrannt hat, und er hat Ray verständigt, und Ray ist gleich nach dem Lunch herübergekommen, und wir haben das Revier alarmiert.«

»Ich habe das für richtig gehalten«, erklärte Ray Mitchell. »Du weißt doch, der alte Herr ist jetzt allein, seit ich vorigen Sommer geheiratet habe und in die Astoria gezogen bin. Außerdem haben die beiden Schwestern beschlossen, die Wohnung im Erdgeschoss zu vermieten. Das macht mir Sorge. Wer weiß, eines Tages haut ihm eine dieser kleinen Rotznasen eins auf den Schädel, Ed – und bei seinem Alter ist das kein Spaß. Mir jedenfalls gefällt der Gedanke ganz und gar nicht.«

Kaplan Ed nickte zustimmend. »Das kann ich gut verstehen.«

»Und ich persönlich habe keine Möglichkeit, mich um die Sache zu kümmern«, sagte Ray Mitchell mit bekümmerter Miene. »Ich habe einfach zu viel zu tun. Voriges Jahr, Ed, wurde ich zum Kriminalsergeanten ernannt, und ich arbeite jetzt im Morddezernat unter einem Inspektor namens Neil Bresnahan. Bei ihm hat man nichts zu lachen, da muss man ständig auf dem Sprung sein. Wenn er einen braucht, dann heißt es prompt erscheinen, aber sehr prompt, egal, ob bei Tag oder bei Nacht. Deshalb habe ich keine Möglichkeit, mich hier umzusehen und vielleicht den Frechdachs beim Wickel zu kriegen. Ich musste das Revier verständigen. Mir fehlt einfach die nötige Zeit.«

»Vielleicht also taugen wir doch noch zu etwas«, sagte Jack Cawley, der am hinteren Fenster stand und seinem Kollegen einen bösen Blick zuwarf. »Ich meine, zu solchen Lappalien! Ja, freilich. Bestimmt. Aber wir sind ja auch ganz kleine Leute, wir haben nicht das Glück, für einen großen Herrn wie Neil Bresnahan tätig zu sein. Habe ich recht?«

Ray Mitchell musterte ihn steinern. »Vielleicht. Sie haben nun wirklich nicht das Glück, für Neil Bresnahan tätig zu sein, lieber Mann. Vielleicht wären Sie auch nicht dazu geeignet. Da muss man doch immerhin einiges können.«

»So?«, erwiderte Cawley. In nachlässiger Haltung betrachtete er das Blumenbeet vor dem Fenster und die Fußstapfen, die Kitty soeben erwähnt hatte. »Schön. Vielleicht aber kenn’ ich Neil Bresnahan viel besser, als Sie ihn kennen. Vielleicht habe ich mir mit ihm zusammen vor fünfundzwanzig Jahren unter dem alten Charley Mullen die ersten Sporen verdient, vielleicht bin ich mit ihm im selben Streifenwagen herumkutschiert. Was sagen Sie dazu, ha?«

»Ja, was soll ich dazu sagen?«, erwiderte Ray Mitchell. »Er hat es zu etwas gebracht, lieber Mann – Sie aber nicht. Ich glaube, er kann sich jetzt nicht einmal mehr auf Ihren Namen besinnen. Warum denn auch?«

Cawley wurde puterrot. »Wenn Sie damit meinen, dass er Glück gehabt hat und ich nicht... Ja, sicher! Aber ich könnte Ihnen erzählen, wie er sich eines Nachts in ein Haustor geschlichen hat, in einer abscheulich kalten Nacht, um sich ein bisschen zu wärmen und heimlich eine Zigarette zu rauchen, und wie er dort hinter dem Flur stand, als plötzlich drei Kerle hereinkamen und das Geld zu verteilen begannen, das sie bei dem Einbruch in ein Spirituosengeschäft an der Amsterdam Avenue erbeutet hatten. Ein Held! Ja, ja, so ein Held war Neil Bresnahan! Wer hätte es nicht genauso und sogar besser geschafft, wenn ihm die gebratenen Tauben einfach in den Mund geflogen wären?«

»Lassen Sie mich mal nachdenken, lieber Mann!«, sagte Ray gedehnt mit einer geradezu beleidigenden Nonchalance. »Lassen Sie mir ein bisschen Zeit, lieber Mann! Vielleicht kann ich Ihnen ein paar Großmäuler nennen, die Anwesenden nicht ausgenommen, die sich schnell durch die Hoftür davongemacht hätten, wenn die Odds drei zu eins standen. Vergessen Sie nicht, dass er zwei Schüsse abbekommen hat. Trotzdem hat er den einen im Vestibül und die beiden anderen auf den Türstufen erwischt. Wen haben denn Sie in Ihren fünfundzwanzig Dienstjahren zur Strecke gebracht, Cawley? Können Sie mir ein paar Namen servieren?«

Cawley plusterte sich noch immer auf. »Schon gut, schon gut! Davon ist nicht die Rede... Was ich gemacht habe... Aber glauben Sie nur ja nicht, dass Sie mir was über Neil Bresnahan erzählen können. Sie wissen doch, wie er allgemein genannt wird, ja? Überstunden-Nellie! Und warum? Weil er auf den höchsten Posten erpicht ist. Er will Polizeipräsident werden. Seine eigene Mutter würde er an den Galgen liefern, um seinen Namen in der Presse gedruckt zu sehen! Sowie er einen Fall anpackt, schlägt er daraus Kapital für sich selbst. Habe ich recht, Mitchell, oder nicht? Sagen Sie mir doch Bescheid.«

»Schade um die Mühe«, erwiderte Ray Mitchell, »weil Sie ja doch schon Bescheid wissen, nicht wahr? Wozu hat denn nun der Leutnant Sie hierhergeschickt? Damit Sie herumstehen und meckern – oder damit Sie sich umschauen und Fakten sammeln, die uns auf die Spur des kleinen Lümmels im weißen Pullover bringen?«

Jack Cawley wandte sich ab, mürrisch, etwas in sich hinein murmelnd. Frank zündete sich eine frische Zigarette an. Kitty beobachtete ihn.

»Junge, Junge!«, sagte Ray Mitchell. »Was es doch für Menschen gibt... Aber du hast mir schon gesagt, Frank, dass allem Anschein nach nichts verschwunden und auch nichts in Unordnung gebracht worden ist. Hast du denn aber auch in dem Drogenschrank nachgesehen? Bitte, schließ ihn auf, Kit!«

»Das Allerheiligste!« Spöttisch verzog sie die Lippen. »Das Sanctus Sanctorum? Du bildest dir doch nicht ein, dass ich einen Schlüssel besitze, Ray! Aber geh, sei nicht so dumm! Du musst dich an Doktor McDonald wenden. Ich möchte bloß wissen, warum der Schrank jetzt eigentlich immer so sorgfältig versperrt ist. Ich möchte auch wissen –«

Plötzlich und unversehens versagte ihr die Stimme. Auch sie war nicht darauf gefasst gewesen. Sie griff sich an den Mund. Ihre Hand zitterte heftig. Sie wandte sich ab. Frank blickte ihr nach. Dann erhob er sich gelassen. »Vielleicht sollten wir nachschauen«, sagte er. »Hier ist der Schlüssel, Ray. Ich weiß nicht, was daran so geheimnisvoll sein soll. Der Schrank ist nur deshalb versperrt, weil ich in ihm die giftigen Präparate und manchmal auch die Ordinationsrezepte aufbewahre. Aber mach nur, mach nur! Überzeuge dich selbst.«

»Nein«, sagte Kitty, und noch immer zitterte ihre Stimme. »Du weißt nicht, was daran so geheimnisvoll sein soll, aber vielleicht weiß ich es. Und vielleicht wird eines schönen Tages...«

Nun begriff sogar Jack Cawley, dass hier etwas sehr Merkwürdiges vorging. Mit einem verschmitzten Lächeln sah er zuerst Kitty und dann Frank an.

»Kitty!«, murmelte Kaplan Ed. »Ich bitte dich, Kitty...«

»Also los!«, warf Ray Mitchell in barschem Ton ein. »Verwahrst du größere Summen in dem Schrank, Frank? Etwas, das sich lohnen würde?« Er sperrte auf, besichtigte die offenen Borde in der oberen Hälfte, zog die Schublade heraus, die sich ganz unten befand. In der einen Ecke der Lade stand eine Stahlkassette, die er gleichfalls öffnete. Dann stieß er einen Pfiff aus. »Na, sag mal! Das sieht mir nach vierhundert bis fünfhundert Dollar aus, Frank.«

»Du dürftest recht haben«, sagte Frank. »Ich wollte heute Nachmittag auf die Bank gehen. Und am Mittwoch ist mein einziger freier Nachmittag, Ray. Jetzt ist es aber schon zu spät. Schon nach drei, nicht wahr?«

Ray Mitchell schob die Schublade zu, machte den Schrank zu, sperrte ihn ab. »Vermutlich. Aber pass mal auf, Frank! Angenommen, der Bursche in dem weißen Hemd war einmal dein Patient. Oder er ist in Begleitung seiner Mutter hier gewesen und hat gesehen, wie du die Kassette aufgemacht hast. Vielleicht war er hinter dem Geld her.«

»Vielleicht«, sagte Frank gleichgültig.