9,99 €

Mehr erfahren.

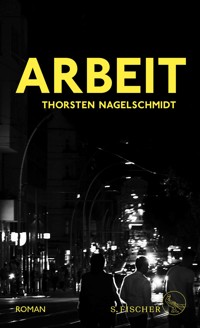

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

»Wann hast du aufgehört mich zu hassen?« »Als du mir den Brief geschrieben hast.« »Was für einen Brief?« Und er beginnt sich zu fragen, was er noch vergessen hat von diesem Sommer 1999 in Rheine. Damals lebte Nagel in seiner ersten WG, hatte eine Band und seine Freundin und machte sich keine Gedanken über die Zukunft. Dann änderte sich alles, plötzlich, unvorhergesehen. Damals, als sie jung waren, als ein Jahrhundert zu Ende ging und man in den Regionalzügen noch rauchen konnte. Thorsten Nagelschmidt hat einen Roman über einen letzten großen Sommer geschrieben, über Freundschaft und die große Liebe und ihr Zerbrechen, weil man kein Morgen kannte.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 582

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Thorsten Nagelschmidt

Der Abfall der Herzen

Roman

Über dieses Buch

»Wann hast du eigentlich aufgehört, mich zu hassen?«

»Als du mir den Brief geschrieben hast.«

»Was für einen Brief?«

Mit dieser Frage beginnt für Nagel eine Reise in die eigene Vergangenheit. Er holt seine alten Tagebücher aus dem Schrank, die er in den folgenden Wochen liest wie den Coming-of-Age-Roman eines Fremden.

Mit Anfang Zwanzig lebte Nagel in seiner ersten WG in Rheine, hielt sich mit Nebenjobs über Wasser und verschwendete kaum einen Gedanken an die Zukunft. Damals, als ein Jahrhundert zu Ende ging, man im Regional-Express noch rauchen durfte und nur Angeber mit zu viel Geld ein Handy besaßen. Plötzlich und unvorhergesehen änderte sich alles, innerhalb weniger Monate verwandelte sich seine Welt in einen Scherbenhaufen.

Nun, 16 Jahre später, fährt er los und trifft seine ehemaligen Freunde und Bekannten, Tommi und Richter, Laura und Nina, Schacke, die Larrys und all die anderen schrägen Vögel, um sie zu ihrer Version der Geschichte zu befragen. Je mehr er erfährt, desto chaotischer wird das Puzzle aus Legenden, Gerüchten und Halbwahrheiten.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Inhalt

Widmung

I Ende

...

II Anfang

...

...

III Splitter

Auf alle meine Freunde.

IEnde

»Sag mal, wie war das eigentlich damals – wann hast du aufgehört, mich zu hassen?«

Sascha und ich sitzen an einem Tisch bei Möbel Olfe, als ich ihm die Frage stelle. Er hat gerade zwei Gläser Weißwein geholt, sich auf den Barhocker gegenüber gesetzt und mir von seinem Tag in der Stabi erzählt. Vom zweiten Kapitel seiner Doktorarbeit, das er dort zu schreiben versucht, und dem unmenschlichen Durst, mit dem er den verschachtelten Bau am Potsdamer Platz nach acht Stunden sinnlosem Gemurkse verlassen hat. Es ist kurz nach neun. Ein verregneter Mittwochabend Anfang Mai.

»Wie das war?« Sascha lacht. »Ziemlich übel war das!«

»Ich weiß«, sage ich, »aber ich meine, ab wann war das für dich okay? Ab wann haben wir wieder miteinander geredet?«

Und Sascha, ohne zu zögern: »Als du mir den Brief geschrieben hast.«

Ich habe keine Ahnung, wovon er redet. »Was für einen Brief?«

»Na, dieser Brief halt. Irgendwann lag der bei mir in der Post.«

»Aha. Und was stand da drin?«

»So genau weiß ich das auch nicht mehr.«

»Bist du sicher, dass du da nichts verwechselst?«

»Spinnst du? Womit denn verwechseln!« Sascha fummelt eine von meinen Zigaretten aus der Schachtel. Im Schein der Discokugel, die direkt über uns hängt, blitzt die blasse Narbe an seinem linken Handballen auf. »Ich müsste den noch irgendwo haben. Kann ich dir gerne schicken. Feuer?«

Ich reiche ihm mein Feuerzeug, zünde auch mir eine an und schaue durch die hohen Fenster der Bar nach draußen. Die dürren Bäumchen auf der Dresdener Straße zittern im Wind. Ein durchnässter Radfahrer umschifft fluchend ein langsam zurücksetzendes Taxi, die wenigen Richtung Kottbusser Tor hastenden Menschen haben ihre Köpfe zwischen die Schultern gezogen. Mein Glas ist leer.

Trink aus, gebe ich Sascha mit einem Blick zu verstehen. Er trinkt aus, ich nehme unsere Gläser und gehe zur Bar.

»Hallo?«

Ich schaue auf. »Was?«

»Zehn vierzig!«

Der Barkeeper kaut ungeduldig auf einem Streichholz herum, wendet sich meinem Nebenmann zu und nimmt die nächste Bestellung auf. Vor mir stehen zwei Gläser Weißwein und zwei Sambuca, ohne Kaffeebohnen. Ich lege 12 Euro auf den Tresen und klemme mir die Gläser zwischen die Finger. Die Bar ist gut gefüllt. Beim Männerklo rempelt mich jemand an, die Getränke schwappen über, klebrig läuft mir der Sambuca über die Finger. Ich drehe mich um und schaue in das Gesicht eines durchtrainierten Mannes in Feinrippunterhemd. Dünner Oberlippenbart, markantes Kinn, Spanier vielleicht oder Portugiese, ein iberischer Freddie Mercury. Er entschuldigt sich auf Englisch: »My fault, sweetie.«

Als ich an unserem Tisch ankomme, stehen da ein Typ und eine Frau. Wir stellen uns vor. Es sind Bekannte von Sascha, die er schon öfter erwähnt hat. Sie trocknen sich die Gesichter mit den Ärmeln ihrer Jacken und fragen, ob sie sich dazusetzen können. Sascha organisiert zwei zusätzliche Barhocker, wir rücken zusammen. Es wird getrunken, geredet und gelacht. Eine gute Runde, nur ich bin nicht mehr ganz bei der Sache.

Jemandem einen Brief zu schreiben, von dem ich wusste, dass er mich hasst, das muss mich eine wahnsinnige Überwindung gekostet haben. Vor allem damals, mit Anfang 20. Warum kann ich mich daran nicht erinnern?

Zwölf Stunden später habe ich eine Mail von Sascha im Postfach, gesendet um 2.28, im Anhang ein Dokument mit dem Dateinamen brief.pdf. Ich koche mir erstmal einen Kaffee. Mit meiner dampfenden Tasse setze ich mich an den Laptop und öffne das Word-doc namens Tavor-Roman. Vor kurzem habe ich mir angewöhnt, morgens direkt zu schreiben, und erst dann meine Mails zu beantworten, zu telefonieren, zu lesen oder Radio zu hören. Ein paar Stunden zu arbeiten, bevor der Kopf verstopft ist mit 1000 Informationen. Ich überfliege die letzten Absätze, bearbeite eine Passage, skizziere ein neues Kapitel. Nach zwanzig Minuten halte ich es nicht mehr aus und öffne das pdf.

Der Brief besteht aus zwei Seiten, datiert auf den 02.08.1999. Kariertes A4-Papier aus einem Ringblock, zweimal gefaltet für ein längliches Kuvert, handgeschrieben, offenbar mit einem dieser dünnen, sechseckigen Stabilostifte, die ich damals so mochte – die haben so schön geklackert, wenn man sie sich zwischen die Zähne geklemmt und hin- und hergedreht hat. Zwei Dutzend Sätze, knapp und unbeholfen, ein paar Wörter sind durchgestrichen. Es ist unbestreitbar meine Schrift, es sind eindeutig meine Worte, und jetzt, wo ich sie vor mir habe, sind sie mir gleich seltsam vertraut, so als wären sie immer da gewesen. Aber daran erinnern?

Ich weiß weder, wo ich diesen Brief geschrieben, noch ob ich ihn zur Post gebracht oder persönlich in Saschas Briefkasten geworfen habe. Ich weiß ja nicht einmal, wo Sascha damals gewohnt hat. Wieder bei seinen Eltern?

Ich gehe in die Küche, stelle die Tasse in die Spüle, zünde mir eine Zigarette an und betrachte den Regen, der auf das Wellblechdach der Garagen im Hinterhof trommelt. Der Hof ist eine einzige Pfütze. Eine der Mülltonnen ist umgekippt, ein durchweichter Pizzakarton hat sich im Fahrradständer verfangen, in der Mitte der Pfütze schwimmt ein einsamer Joghurtbecher. Ich drücke die Zigarette in dem kleinen runden Messingaschenbecher aus, den Kiki und ich mal auf einem Flohmarkt in Prag gekauft haben, und fahre mit dem Zeigefinger über die ausgefrästen Buchstaben am Rand, God bless our home, dann gehe ich zurück ins Wohnzimmer und öffne den Schrank. Ich muss die erste Reihe der schwarzroten Kladden komplett ausräumen, um zu meinen alten Tagebüchern zu gelangen, ziehe ein paar davon hervor, setze mich aufs Sofa und schlage Buch Nr. 10 auf.

In den Einträgen von Ende Juli ’99 ist tatsächlich mehrmals von einem Brief die Rede, den ich Sascha schreiben will. Ich blättere zurück, lese einzelne Sätze und Passagen. Dann nehme ich mir Buch Nr. 9 vor und bleibe bei der Nacht hängen, in der Nina mir von der Sache mit Timo erzählt hat: Nina ist gestern Nacht hier vorbeigekommen, hat mir erzählt, sie hätte mit jemandem geknutscht und fände den ganz gut, ich musste nur grinsen – »Aber der heißt nicht zufällig Timo?«, doch doch – notiert in krakeliger Schrift am Sonntag, den 25.04.1999.

Ich lese weiter, Seite um Seite, Eintrag um Eintrag. Es ist, als hätte eine unsichtbare Hand mich am Kragen gepackt und in diese Bücher hineingezogen, in den Sommer vor 16 Jahren. Der Sommer, in dem unsere Welt in 1000 Teile zerbrach, die sich nie wieder zu einem Ganzen fügten.

Ich war 22 Jahre alt, leicht betrunken und nicht dick genug angezogen. Es war eine sternenklare Nacht Ende April, kälter als ich erwartet hatte, doch noch mal hoch in die Wohnung wollte ich nicht, also klemmte ich mir die Weinflasche unter den Arm und zog den Reißverschluss meiner Kapuzenjacke hoch, setzte mir die Kopfhörer auf, drückte auf Play und lief los. Debbie Harry sang weiter, wo sie beim letzten Mal aufgehört hatte. One Way Or Another. Bei den Wohnblocks an der Ecke bog ich links ab. In den rotverklinkerten Einfamilienhäusern am Rubensweg wohnten überwiegend alte Leute, die Häuser waren dunkel, die meisten Jalousien heruntergelassen. Am Ende der Straße erreichte ich einen natürlichen Tunnel aus Bäumen, der mich runter zur Ems führte. Es war stockfinster. Ich drehte die Musik ein bisschen leiser. Hinten am Ruderverein leuchtete eine Laterne, davor setzte sich als dunkle Silhouette die alte Soldatenbrücke ab. Ich lief unter der Brücke durch, stieg die Treppen hoch, lehnte mich an die Brüstung, nahm den letzten Schluck Wein und warf die Flasche in die Ems. Ich schaute zu, wie sie im Mondlicht schimmernd den Fluss hinabtrieb, Richtung Innenstadt, Richtung Niedersachsen, Richtung Nordsee, und dachte darüber nach, wie Nina wohl reagieren würde, wenn Richter oder Tommi ihr sagten, dass ich spazieren gegangen war.

Nachts spazieren gehen, so was machte ich nie.

Vorm Losgehen hatte ich bei ihr angerufen, aber nur ihre Mitbewohnerin erreicht. »Ich weiß auch nicht, wo Nina steckt«, hatte Jenny gesagt, »vorhin war sie noch da.«

»Kannst du ihr ausrichten, dass sie mich zurückrufen soll?«

»Klar, mach ich.«

»Auch ruhig heute noch.«

»Ist gut.«

Ich zog den Walkman aus der Tasche und spulte zurück, It’s 11:59, and I wanna stay alive, das wollte ich noch mal hören. Ich erwischte den Song genau am Anfang, drehte die Lautstärke auf Anschlag und setzte mich wieder in Bewegung. In der Kurve ein paar hundert Meter vor mir tauchte ein Lichtkegel auf. Er wurde größer und größer, die Brücke fing an zu vibrieren, kurz darauf donnerte ein Güterzug an mir vorbei. Ich sah ihm eine Weile nach, dann überquerte ich die Schienen und lief zurück zum Haus. Als ich unsere Wohnungstür aufschloss und einen Schritt in den Flur machte, war ich fast vierzig Minuten unterwegs gewesen, doch der Zettel neben dem Telefon, auf dem wir Nachrichten für die Mitbewohner notierten, war nach wie vor leer, und die Anzeige des Anrufbeantworters leuchtete konstant rot.

Richters Zimmertür stand halboffen. Er saß mit Tommi, Sascha und Laura auf dem Bett, sie schauten einen Sandalenfilm im Dritten und ließen einen Joint rumgehen. Das Zimmer war kaum zehn Quadratmeter groß, das Fenster auf Kipp, die Luft wie ein Vorhang.

»Hat jemand für mich angerufen?«

»Hätte ich doch aufgeschrieben«, sagte Richter.

»Ach, Scheiße«, sagte Tommi und schlug sich mit der flachen Hand vor die Stirn. »Gegen sieben oder halb acht, als du einkaufen warst …«

»Ja?«

»Irgendso’n Typ aus dem Saarland. Hab ich vergessen aufzuschreiben. Der will ein Konzert mit euch machen und sich morgen nochmal melden.«

»Okay. Sonst niemand?«

Tommi schüttelte den Kopf.

»Dschorno?«, sagte Richter und hielt mir die Tüte hin. Auf seinen Fingerknöcheln pellte sich das ACAB-Tattoo, das er sich letzte Woche in Münster hatte stechen lassen. Ich lehnte ab. Sascha nahm den Joint, zog einmal und gab ihn an Laura weiter. Im Fernseher ritt ein Haufen Männer auf Pferden durch eine sandige Wüste. Vor dem Bett saß die Katze. Mit leichten Schlägen spielte sie mit den Schnürsenkeln von Lauras Docs. Laura zog ihre Beine zurück und drückte sich dicht an die Wand. Ich stand noch eine Minute so rum, dann ging ich in mein Zimmer und hockte mich aufs Bett.

Samstagnacht, nach ihrer Schicht im Louie, hatte Nina hier gesessen und mir von der Sache mit Timo erzählt. »Ich hab mit jemandem geknutscht, und ich find den ganz gut«, hatte sie gesagt.

»Aber der heißt nicht zufällig Timo?«

Nina hatte genickt, und dann hatten wir bald geschlafen. Glaubte ich jedenfalls. Ich war ziemlich betrunken gewesen.

Timo war ein alter Fußballkumpel von Sascha. Einer dieser Kifferbubis. Es kifften zwar alle, auch ich ab und zu, aber ein Kiffer, das war etwas anderes als jemand, der regelmäßig Gras rauchte. Kiffer hingen in abgedunkelten WG-Zimmern oder Partykellern von toleranten oder desinteressierten Eltern herum, hörten Hiphop, Grunge oder Musikrichtungen mit bescheuerten Namen wie Alternative oder Crossover. Sie sagten »Korrekt!« statt Ja genau, Gut gemacht oder Danke, dass du mir die Bong weitergereicht hast, schauten Pulp Fiction auf VHS oder Simpsons-Folgen, die sie auswendig mitsprechen konnten, und verließen ihre Verwahrstätten höchstens, um auf dem Louie-Parkplatz oder an der Ems Hacky-Sack zu spielen oder zum Coffeeshop nach Enschede zu fahren.

So einer war meines Wissens nach Timo. Keine ernstzunehmende Gefahr. Wenn Nina sich in so einen Langweiler verguckt hatte, dann konnte es sich dabei nur um eine vorübergehende Verwirrung handeln. Vorwürfe würde ich ihr deswegen jedenfalls nicht machen.

Vor siebeneinhalb Jahren war ich mit Nina zusammengekommen, ich war 15, sie gerade 16 geworden, und seitdem hatten wir einiges durchgemacht. One-Night-Stands, Affären, auch mal kurze Trennungen. Man musste halt seine Erfahrungen machen. Nina war die zweite Frau, mit der ich geschlafen hatte, ich war ihr erster Typ gewesen. »Irgendwann wirst du mal Lust auf jemand anderen haben«, hatte ich eines Nachts zu ihr gesagt, »und ich will nicht, dass du mich deswegen verlässt.«

Für sie gelte andersrum dasselbe, hatte Nina geantwortet, was mich erleichterte. Ich glaubte nicht an Monogamie, und wenn ich mich so umschaute, schien ich nicht der Einzige zu sein, für den dieses antiquierte Konzept nicht funktionierte. Alle gingen mit allen ins Bett, und dann wurden die einen von einem schlechten Gewissen gequält, während die anderen den heimlich genossenen Seitensprung gegen die Verfehlungen ihres Partners aufrechneten. Das hatte doch mit Liebe nichts zu tun.

Nina und ich hatten uns jedenfalls immer wieder zusammengefunden. Weil wir uns liebten, und weil insgesamt doch alles super war. Fand ich zumindest.

Nina sah das offensichtlich anders. Am Sonntagvormittag hatte sie die Wohnung verlassen, ohne mich zu wecken. Ich war davon ausgegangen, dass sie sich bei mir melden würde, doch das tat sie nicht. Seit fünf Tagen hatte ich jetzt nichts von ihr gehört.

Ob ich noch einmal bei ihr anrufen sollte?

Ich entschied mich dagegen. Es war schon spät, und ich wollte nicht ein weiteres Mal Jenny in der Leitung haben.

Ich hatte gerade mein Tagebuch aufgeschlagen, als es an der Tür klopfte. Sascha. Er lehnte sich in den Türrahmen.

»Na?«

»Na?«

»Wie geht’s?«

»Gut. Wieso?«

»Wirkt nicht so.«

»Hm«, machte ich. »Du weißt nicht zufällig etwas über meine Freundin und deinen Kumpel Timo?«

Sascha verlagerte das Gewicht von einem Bein aufs andere. »Na ja.«

»Was.«

»Wissen nicht, aber ich hab davon gehört.«

»Was hast du gehört?«

»Dass die abhängen.«

»Und?«

»Und dass das bei euch nicht mehr so richtig läuft.«

»Aha? Von wem?«

»Irgendwer meinte das neulich.«

»Timo vielleicht?«

»Nee, nicht Timo. Weiß nicht mehr genau.«

»Willst du dich setzen?«

»Wir wollen gleich los«, sagte Sascha, und als hätte sie die ganze Zeit hinter ihm gestanden und nur auf ein Signal gewartet, ertönte aus dem Flur Lauras Stimme:

»Tommi ist ins Bett gegangen. Richter will auch gleich pennen. Lass mal abhauen.«

Sascha drehte sich zu ihr um. »Okay«, sagte er, und zu mir: »Laura schreibt morgen Päda.«

Ich beugte mich vor und sah Lauras kupferroten Zopf hinter dem Lola-rennt-roten Haarschopf von Sascha durch die Wohnungstür verschwinden. »Gute Nacht«, rief ich ihr hinterher, »und viel Glück!«

Laura antwortete nicht. Sascha hob seine Hand zum Gruß und schloss die Zimmertür, dann hörte ich, wie er dreimal hintereinander die Wohnungstür zuknallte. Seit Tommi sie mal eintreten musste, weil er seinen Schlüssel verloren hatte, war der Rahmen verzogen, die Tür fiel nicht mehr von allein ins Schloss.

Unsere Wohnung lag im zweiten Stock eines heruntergekommenen Mietshauses in der Berninghoffallee, etwa zwei Kilometer südlich der Innenstadt von Rheine, zwischen Ausfallstraße und Bahnschienen, direkt unter dem Flachdach. Die Wände waren voller Schimmel, der sich besonders in den Ecken der Küche und in meinem Zimmer durch die buntgestrichenen Tapeten fraß. Im Erdgeschoss befand sich das Staelskotten-Eck, eine Eckkneipe alter Schule. Dunkle Holzverkleidung, Herrengedeck Zweifuffzig, Topfpflanzen im Fenster, die Gardinen nikotingelb und fleckig. Abend für Abend saßen dieselben vier, fünf einsamen Gestalten am Tresen und versoffen ihre Rente, Frauen sah man dort nur ganz selten, von der Wirtin mal abgesehen. Neben dem Staelskotten-Eck hatte sich bis vor kurzem ein Getränkeladen befunden, Getränke Penzek. Seit ein paar Wochen stand das Ladenlokal leer, Alter, Krankheit, Insolvenz, man wusste es nicht.

Ich bewohnte das größte Zimmer auf unseren 58 Quadratmetern. Es ging nach vorne raus und hatte zwei Fenster. Eins am Bett, es zeigte Richtung Parkplatz und Bahnübergang. Vor dem anderen Fenster stand mein Schreibtisch, von dem aus ich auf die Straße und die Ampelkreuzung blickte. Die Ampel wurde abends abgeschaltet und blinkte dann nur noch orange. Ich liebte diesen Anblick, besonders im Regen, wenn das Ampelsignal sich rhythmisch auf der nassen Straße brach, eine kleine Lightshow auf dunklem Asphalt, monoton, trist-romantisch, irgendwie urban. Ich mochte auch das Flachdach, auf das man über eine ausziehbare Leiter im Hausflur gelangte, was vom Vermieter ausdrücklich verboten war. Nina und ich hatten mal mit dem Rücken am Schornstein dort oben gesessen und durch eine Ausgabe der Happy Weekend geblättert. Nina hatte das Erotikkontaktmagazin am Bahnhof gekauft, sie spielte mit dem Gedanken, dort ihre getragene Unterwäsche anzubieten. »Damit kann man richtig Asche machen, und man muss gar nichts dafür tun.«

»Es würde dich nicht stören, dass ein alter Sack sich in irgendeiner klebrigen Wohnung deinen benutzten Schlüpfer über den Kopf zieht und sich einen von der Palme wedelt?«

»Nicht solange der alte Sack nicht weiß, wie ich aussehe«, sagte Nina. »Und umgekehrt. Ich mein, man trägt doch eh Unterwäsche. Wenn das gut läuft, muss man die nicht mal mehr waschen. Kaufen, anziehen, ausziehen, in einen Umschlag, fertig.«

Das klang nun wirklich nach dem perfekten Nebenjob, für benutzte Herrenunterwäsche schien der Happy Weekend nach zu urteilen aber leider kein Markt zu bestehen.

Ich hatte damals noch mit Schacke zusammengewohnt, und der hatte an diesem Tag plötzlich hinter uns gestanden und über den Schornstein gelugt. »Heimlich Pellheftchen gucken auf dem Dach, das sind mir die Liebsten«, sagte er, was mich enorm ärgerte. Nicht, dass Nina und ich beim Lesen eines Pornomagazins erwischt worden waren, sondern vielmehr, dass es aussah, als hätten wir dieses Pornomagazin heimlich gelesen. Als hätten wir etwas zu verbergen. Wie so Klemmis, die sich für ihre wahren Leidenschaften schämen.

Schacke und ich hatten die WG gegründet, vor fast vier Jahren, kurz nach meinem Abi. Im zweiten Jahr war Wiebke in das dritte Zimmer gezogen. Tommi zog ein, als Schacke eine WG mit Richter, Sascha und Celina gründete. Als diese WG sich letztes Jahr aufgelöst und Wiebke ein paarmal die Miete nicht gezahlt hatte, legten wir ihr nahe, sich etwas anderes zu suchen, und ließen Richter ihr Zimmer übernehmen. Und so war es nun: Richter, Tommi und ich. Außerdem die Katze, eine Hinterlassenschaft von Wiebke. Sie hatte mal Momo geheißen, nun hieß sie einfach Die Katze. Die Katze war bildhübsch und schien das auch zu wissen. Hochnäsig stolzierte sie den Flur auf und ab und genoss die ihr zuteilwerdende Aufmerksamkeit. Richter, Tommi und ich buhlten ständig um ihre Gunst. Wen mochte sie am liebsten, bei wem würde sie heute schlafen wollen?

Tommi spielte in einer Band namens Regalmeterquadrat und arbeitete im Secondhandladen seiner Eltern im 30 Kilometer entfernten Ladbergen, in dem es mit den Arbeitszeiten nicht so genau genommen wurde, zumindest von Tommi nicht. Ein gutaussehender Kerl, ziemlich verpeilt, Linkshänder und Synästhetiker, Typ zärtlicher Chaot. Beim Einzug hatte er mich gefragt, wie man Backofen-Pommes macht.

»Äh, Pommes aufs Backblech und Backofen anstellen?«

»Ahja.«

»Was hast du denn gedacht?«

»Keine Ahnung. Meine Eltern haben eine Fritteuse. Ich dachte, vielleicht eine Schüssel voll Fett in den Backofen und dann die Pommes da rein.«

Kurz darauf konnten wir den Wasserkocher wegschmeißen, weil Tommi darin einen Liter Glühwein zum Kochen gebracht hatte. Dafür brachte er eines Tages einen alten, aber guterhaltenen Sandwichmaker mit. »Der Raclettegrill des kleinen Mannes«, pries er das schmucklose Ding an. Es war aus schwarzem Kunststoff und hatte einen Griff, zugeklappt sah es aus wie einer dieser Bitsatz- oder Bohrerkoffer aus der Garage meines Vaters. Der Sandwichmaker spielte seitdem eine große Rolle in unserem WG-Alltag. Selbst wenn außer Toastbrot, Scheiblettenkäse, Majo, Gurken und Senf nichts im Haus war, gegrillt, geschmolzen und zusammengebacken ergab das ein wunderbares Gericht, vor allem nachts, wenn wir uns um den Sandwichmaker versammelten wie um ein Lagerfeuer und uns wilden Stopforgien hingaben, wie Tommi sie nannte.

Tommi war nicht etwa die Verniedlichung von Thomas, sondern eine Kombination seines Vor- und Nachnamens, Torben Middelhaufe, deswegen, Kurzform: Tommi.

»Obwohl es genau genommen Tomi heißen müsste«, hatte Wiebke gemeint, als wir unseren neuen Mitbewohner umtauften, »mit nur einem m.«

»Aber das o in Torben spricht man doch kurz«, wandte ich ein. »Außerdem klingt Tomi wie der Ketchup, das passt nicht.«

»Nee, dann echt lieber Tommi«, stimmte der frisch Umgetaufte mir zu. »Ich bin auch gar nicht so der Ketchuptyp.«

Er war damals gerade erst nach Rheine gezogen und fand sich sofort damit ab, dass ihm von uns ein neuer Name zugeteilt wurde, das sprach schon mal für ihn. Neulich erst hatte er davon geschwärmt, wie gut ihm sein Name mittlerweile auch farblich gefalle. Das T sei schwarz, das o dunkelblau, und das doppelte m führe als lange graue Fläche zum strahlend gelben i am Ende.

»Was faselst du da?«, hatte Richter gesagt.

»Na, wie mit Wochentagen. Samstage sind grün, Sonntage dunkelblau, und so ist das auch mit Vokalen. Empfindet ihr das nicht so?«

»Nein Tommi, wir sind normal.«

Richter war eher praktisch veranlagt. Direkt, pragmatisch, kein Mann großer Worte. Sein Vater war der Hausarzt unserer Familie gewesen. Er war es vermutlich immer noch. Seit ich Richter kannte, hatte ich es jedoch geschafft, nicht mehr zum Arzt zu müssen. Anfang des Jahres hatte Richter seinen Zivildienst bei der Arbeiterwohlfahrt angefangen. Mobiler Sozialer Dienst, oder, wie er sein Jobprofil umriss: »Einkaufen für Alkis.« Im vorletzten Sommer waren wir zusammen zum Punx Picnic nach Schottland getrampt. Wir lagen irgendwo in Belgien an der taghell beleuchteten Autobahn auf einem Parkplatz, als Richter auffiel, dass er sich vor der Abfahrt aus Versehen einen Kinderschlafsack gekauft hatte, der ihm nur bis zu den Hüften ging. Tags darauf in Dover nahm uns ein älterer Mann aus Sunderland mit. Wir erzählten ihm die Geschichte mit dem Kinderschlafsack, worauf der Mann mit den Worten »I’m a socialist, I believe in sharing« nach hinten griff und Richter seinen Schlafsack schenkte, unter der Bedingung, dass Richter den Kinderschlafsack an eine bedürftige Person in Schottland weitergebe. Was der dann auch tat. Als uns das Geld ausging, verkauften wir auf den Straßen die Obdachlosenzeitung The Big Issue. Richter mit seiner soldatischen Art war dabei ungleich erfolgreicher als ich. Am Ende des Tages teilte er seine Einnahmen mit mir. So war er halt: loyal und zuverlässig. Im letzten Sommer hatte er Lauras Citroën zu Klump gefahren, sich anschließend einen Job bei einer Tiefbaufirma besorgt und ein paar Monate auf Alkohol, Tabak und Gras verzichtet, bis er genug Geld zusammenhatte, um Laura einen neuen Wagen zu kaufen, eine Ente, für 1500 Mark. Sein eigener Wagen, ein kackbrauner Opel Kadett Kombi, hatte nur 400 Mark gekostet.

Richter war groß und knochig, er trug Bomberjacke, Glatze und Tattoos, wobei sein hartes Äußeres in starkem Kontrast zu den freundlichen, listigen Augen stand. Tommi war ebenfalls groß, aber eher schlaksig, er hatte dunkles öliges Haar, einen leichten Silberblick und trug alles Mögliche, von Bomberjacke über Schlaghose bis Federboa, manchmal in genau solchen Kombinationen. Richter fand Tommis Outfits unseriös. Richter fand fast alles unseriös. Was nicht unseriös war, das war asozial oder verhaltens, und wenn dann noch was übrig blieb, konnte es sich nur um etwas komplett Absurdes handeln. Die beiden waren grundverschieden, nicht nur optisch. Tommi flirtete mit so ziemlich jedem weiblichen Wesen, Richter flirtete höchstens mit Vandalismus und sozialem Abstieg. Er war handwerklich begabt, alles Studentische und Gestelzte war ihm suspekt, und manchmal hatte ich den Eindruck, ihm als Arztsohn sei es besonders wichtig, sich von seinem Elternhaus abzugrenzen. Wenn aus seinem Zimmer die erste Cock Sparrer dröhnte, kamen aus dem von Tommi filigrane Gitarrenriffs, zu denen er sich beatboxend selbst begleitete, was dann klang wie Loser von Beck oder so. Die Riffs gehörten zu Dutzenden von Songs, an denen Tommi gleichzeitig arbeitete, und von denen er die wenigsten jemals fertigstellte. Er fuhr einen neuen Golf, der dank höchst unsachgemäßer Behandlung zunehmend auseinanderfiel, Richters 400-Mark-Kombi dagegen war top in Schuss. Wenn Richter kochte, hatte er immer schon alles penibel vorbereitet, bevor er die Herdplatten anschmiss, zum Zwiebelschneiden trug er eine Taucherbrille. Bei Tommi brannte ständig etwas an, und häufig hatte er vergessen, irgendeine wichtige Zutat einzukaufen, und musste dann mit dem improvisieren, was er so fand. Richter stellte Reste in den Kühlschrank, Tommi aß diese in nächtlichen Fressanfällen auf, und dann gab’s Ärger. Wenn man die beiden nachts schreien hörte, war meistens Tommi dabei erwischt worden, wie er in Richters Zimmer geschlichen war, um sich bei dem Schlafenden ein bisschen Gras auszuleihen. Während Richter in kurzen, klaren Sätzen sprach, schien Tommi beim Reden oft noch gar nicht so genau zu wissen, was er eigentlich sagen wollte. Dann nuschelte er vor sich hin, verschluckte ganze Silben und Wörter, und so mancher Satz endete ohne jegliche erkennbare Aussage in einem inhaltlichen und grammatikalischen Chaos. Ein verbales Impro-Theater, bei dem aber durchaus Interessantes herauskommen konnte. »Im Traum konnte ich heute Nacht nicht einschlafen, da bin ich um den Block gegangen, und als ich zurückkam, hatte die Haustür keinen Griff, ich stand draußen und war hundemüde und – was machst du denn da mit dem Toastbrot, willst du das einfrieren? Gib her, das essen wir jetzt. Wer Toastbrot einfriert, der hängt sich auch alte Nummernschilder in die Garage, solche Leute haben doch was zu verbergen! Was ist denn mit dem Sandwichmaker? Ach, der Stecker. Ja, ich hab dann vor der Tür gepennt, glaube ich, und am Ende war ich wach. Also im Traum, aber auch in echt …«

Was ich an beiden mochte, war die Selbstverständlichkeit in ihrem Tun. Richter war organisiert und geradeaus, Tommi wurschtelte sich so durch, und beide schienen schon immer so gewesen zu sein und damit unterm Strich auch ganz gut zu fahren. Es gab in unserer Dreierkonstellation keine klaren Hierarchien und kein wirkliches Zentrum.

Ich war an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster eingeschrieben. Soziologie, Politik und Pädagogik auf Magister. In den bisher acht Semestern hatte ich keine einzige Vorlesung besucht und auch nicht vor, daran etwas zu ändern. Sozialversicherungswissenschaften und Semesterticketologie, das waren die Fächer, wegen denen ich eingeschreiben war. Die letzten zwei Monate hatte ich als Aushilfe auf dem Lager einer kleinen Firma in einem Vorort von Rheine gearbeitet, die Dekoartikel aus Holz vertrieb, und mir damit den Führerschein finanziert. Die Oster- und Frühjahrssaison ging gerade zu Ende. Mit etwas Glück würde das Geld den Sommer über reichen, so dass ich mich in den nächsten Monaten ganz der Band und meinem Fanzine widmen konnte. Und wenn nicht, würde ich eben wieder bei Multicolor Bosse in Hauenhorst Lacke aufrühren oder zweimal die Woche die Tiefkühlregale bei Allkauf auffüllen, oder mir irgendwas anderes suchen.

Am nächsten Tag hatte ich meine vorerst letzte Schicht. Frühmorgens erwachte ich aus einem dieser Träume, die mich seit Wochen fast jede Nacht heimsuchten. Eine große Halle voller Kartons und Artikelnummern, ein Labyrinth, ein Fließband, ich musste alles ordnen und kam nicht hinterher, gefangen im Uhrwerk, eingeklemmt zwischen den Zahnrädern, Charlie Chaplin, Moderne Zeiten.

Ich wälzte mich unruhig hin und her, bis um sieben der Radiowecker ging. In Belgrad war bei Bombenangriffen der NATO ein Fernsehturm zerstört worden. Ich stand auf und ging ins Bad, danach zog ich mich an und schmierte mir in der Küche ein paar Brote. Mit zerknautschtem Gesicht und in Boxershorts kam Richter in die Küche.

»Machst du Kaffee?«

»Ich frühstücke auf der Arbeit. Guten Morgen erstmal.«

Richter schlug die Hacken zusammen, salutierte und rief: »Guten Morgen, Herr Kaleun!« Er öffnete den Schrank und holte den Kaffee und die Filtertüten heraus.

Ich schaute ihn an. »Hat Sascha gestern irgendwas von Nina und Timo erzählt?«

»Wieso?«

»Nur so.«

»Läuft da was?«

»Glaub schon.«

»Mit Kiffer-Timo?«

Ich nickte.

»Schönling-Timo?« Richter kniff die Augenbrauen zusammen und schüttelte den Kopf. »Kann ich mir nicht vorstellen. Was soll die denn mit dem? Passt doch gar nicht.«

»Seh ich genauso. Aber die hatten neulich was miteinander.«

»Hau den um«, sagte Richter und machte weiter mit seinem Kaffee. »Oder nee, hau den nicht um, der ist eigentlich ganz okay.« Er goss das Wasser in die Maschine und schaltete sie ein.

»Bestimmt nichts Ernstes«, sagte ich. »Die wird sich schon melden.«

Richter gähnte. »Ich geh schnell duschen, bin spät dran. Muss heute als Erstes zu Herrn Simoneit, der alte Schluckspecht hat sehr pünktlichen Stuhlgang.«

Ich schlug die belegten Brote in Papier ein, stopfte sie in meine Kunstledertasche und fuhr mit dem Bandbulli zur Arbeit. Ich war früh dran, also machte ich einen kleinen Umweg über Gellendorf, am Kalksandsteinwerk und den Kasernen vorbei. Unser Bandbulli war ein Ford Transit, Baujahr 1980. Wir hatten ihn für 600 Mark dem örtlichen BVB-Fanclub abgekauft und von einem Schrauber in einer höchst unseriösen Tittenkalenderwerkstatt durch den TÜV bringen lassen, ihn schwarz lackiert und Transe getauft. Im Stadtverkehr schluckte die Transe 15 oder 16 Liter Super Plus auf 100 Kilometer, plus Bleizusatz. Sie kam etwas schwer aus dem Quark, ab einer Geschwindigkeit von 90 km/h konnte man sich vorne nur noch brüllend unterhalten, und die Lenkung hatte so viel Spiel, dass man hinter dem Lenkrad aussah wie einer dieser quasselnden Herren in den alten Hollywoodstreifen, die unentwegt lenken, auch wenn es nur geradeaus geht, doch wir waren mächtig stolz auf unser Gefährt. Keine der anderen Bands in Rheine hatte einen eigenen Bus. Wozu auch, die kamen ja kaum aus der Stadt raus. Die meisten Bands gab es sowieso nicht länger als zwei oder drei Jahre. Dann begann der Ernst des Lebens, die Leute zogen weg oder widmeten sich ihrer Karriere und dem Nestbau. Seit einiger Zeit wurden die Leute um mich herum jünger und jünger. Zu Richter, Tommi und Sascha war der Abstand nicht groß, sie waren jeweils ein bis zwei Jahre jünger, das ging noch. Aber Laura zum Beispiel machte gerade erst ihr Abi, und Theresa, das Hippiemädchen vom Louie-Parkplatz, das Laura neuerdings ständig im Schlepptau hatte, die war noch nicht mal achtzehn.

Ich war immer noch gut in der Zeit, also bog ich beim Gasthof Zum Splenterkotten rechts ab, statt weiter der Bundesstraße zu folgen. Was für ein Name für ein Restaurant, dachte ich wie jeden Morgen, genauso gut hätte man seinen Gasthof Zum Donnerbalken nennen können. Beim Hellhügel fuhr ich links Richtung Elter Dünen. Ich kurbelte das Fenster herunter und atmete tief durch die Nase ein. Frühling. Tau, Tannen und Wald, dazu eine leichte Note von verbranntem Öl, die dem Motor der Transe entwich. Ich drehte eine Runde ums Baggerloch und kam auf den Waldweg, der zur Firma führte.

Die Firma befand sich auf einem ehemaligen Bauernhof mitten im Wald. Vorne, im früheren Kuh- und Schweinestall, war das Lager, daneben stand eine Scheune, in der sich palettenweise Kartonage und ein riesiger Schredder befanden. Den Job hatte mir mein Bekannter André besorgt. Außer André arbeiteten noch drei russische Aussiedler namens Jakob, Eugen und Artur auf dem Lager, und Bernd, der Lagerchef. Bernd war Stabsunteroffizier beim Jagdgeschwader der Bundeswehr gewesen und gab sich gerne ein bisschen schroff, besonders mir, der Aushilfe gegenüber, doch insgeheim mochte er mich, das hatte ich von Anfang an gespürt. Sein Motorrad stand schon vor der Scheune, als ich auf den Hof fuhr. Bernd lehnte am Packtisch und putzte seine Brille.

»Moin Thorsten. Letzter Tag heute, was?«

»Ja, leider.«

Er lachte spöttisch. »Du wirst uns bestimmt vermissen. Vor allem die Knalltüten da.«

Bernd nickte Richtung Bundesstraße. Man hörte Arturs Sportwagen, bevor man ihn sah. Es war ein Mitsubishi Eclipse, knallrot, tiefergelegt und vollfinanziert. Erst kurz vorm Waldweg ging Artur in die Eisen, gab für die letzten 50 Meter nochmal richtig Gas und ballerte auf den Hof, wo er direkt vor der Scheune neben der Transe zum Stehen kam.

»Meine Herrn«, sagte Bernd, »wenn das man gutgeht.«

Artur kam mit Eugen aufs Lager. Wir gingen in die Küche und tranken Kaffee. André und Jakob hatten diese Woche Spätschicht. Ich aß meine Brote, die anderen rauchten, dann fingen wir an zu arbeiten. Die Arbeit bestand aus kommissionieren und packen. Mit seinem Auftragszettel lief man durch die vier- oder fünfstöckigen Regalreihen und suchte die verschiedenen Artikel zusammen. Die Ware kam überwiegend aus Estland und war sagenhaft kitschig.

6× 812/31 (Teelichthalter Stern massiv weiß)

12× 478/41 (Dekobaum klein grün)

2× 409/31–38 (Große Blumenleiter mit Katzen weiß-blau)

8× 260/38–31 (Fensterkreuz Tulpen mittel blau-weiß)

Es gab Dutzende solcher Artikel, alle in verschiedenen Größen und Farbkombinationen. Die irren Träume mit den Kartons und Artikelnummern hatten gleich in der ersten Woche angefangen.

Hatte man alles zusammen, wurden die einzelnen Artikel am Packtisch in Papier oder Folie eingeschlagen und in Kartons verpackt. Die Kartons durften nicht zu klein sein, damit die empfindliche Ware nicht zusammengequetscht wurde, aber auch nicht zu groß, so dass man unnötig Fluppies verbrauchte. Die marshmallowartigen Styropordinger waren teuer, wie Bernd uns immer wieder eintrichterte, wenn möglich sollten als Füllmaterial Papier oder geschredderte Kartons benutzt werden, Noppenfolie nur bei Sachen mit Glas.

Wenn ein Artikel im Lager aus war, ging einer von uns auf den Dachboden und warf durch die offene Luke Nachschub hinunter. Beim Fangen musste man höllisch aufpassen, nicht mit den Händen auf den Steinfußboden zu knallen. Fallen lassen war keine Option, viele der Holzartikel waren so schlecht verarbeitet, dass sie dabei sofort kaputtgegangen wären. Die Kartons mit der 17 waren am schwersten, Massive Füße klein, sie wogen locker 30 Kilo. Bernd hatte mir in diesem Frühjahr gleich mehrmals erklärt, wie man beim Fangen richtig zu stehen habe, damit der Rücken nicht zu sehr in Mitleidenschaft gezogen wurde. »Jetzt ist dir das vielleicht noch egal«, sagte er in seiner breitbeinigen Ringerpose, »aber denk an die Bandscheibe, denk immer an die Bandscheibe!«

Das Regalsystem war ein eher zufälliges, die Artikel standen dort, wo gerade Platz war. Vor allem ältere Artikel, die nur noch selten bestellt wurden, musste ich immer wieder aufs Neue suchen. Auch noch an meinem letzten Arbeitstag.

»Eugen, wo steht nochmal der Landhauszaun klein grün?«

»Nummer?«

»262/41.«

»Hinter Packtisch, unten, wie auch immer.«

Er meinte so wie immer, sein Tonfall hätte aber auch zu der Egal-Variante gepasst. Von den drei russischen Aussiedlern in der Firma sprach Eugen das schlechteste Deutsch. Vor ein paar Wochen hatten Bernd und er mit dem Transporter der Firma Leergut weggebracht. Sie parkten den LT quer auf der Straße, um die Flaschen direkt aus dem Kofferraum in den Altglascontainer werfen zu können. Ein Autofahrer kam mit seinem Wagen nicht vorbei und hupte, Eugen und Bernd warfen weiterhin ungerührt die Flaschen in den Container. Der Mann drohte, die Polizei zu rufen, wenn sie nicht bald Platz machen würden. »Da geht Eugen zu dem hin«, erzählte Bernd, als sie zurück auf dem Lager waren, »’ne leere Colaflasche in der Hand, und beugt sich ins Fenster. Plötzlich dreht der andere um und fährt weg. Ich sag, Eugen, was wollte der Tickmann, hat der sich aufgeregt? Und Eugen nickt bloß und sagt: ›Hab ich gesagt, noch einmal Hupe, kannst du rufen Polizei. Und nicht vergessen rufen Krankewagen für dich!‹«

Eugen galt daraufhin als Held der Arbeit, und der Ausspruch Nicht vergessen rufen Krankewagen für dich wurde auf dem Lager zu einem geflügelten Wort. Man konnte sich gut vorstellen, welchen Eindruck der Satz aus Eugens Mund gemacht hatte. Eugen sah unfassbar hart aus. Drahtige Statur, kyrillische Buchstaben auf den Fingern und ein Gesicht, als hätte Serge Gainsbourg ein Kind von Klaus Kinski bekommen. Jedes einzelne Erlebnis seines 32- oder 33-jährigen Lebens schien sich darin eingemeißelt zu haben, darunter einige unschöne, finstere, brutale. Er redete nicht viel und wirkte dadurch irgendwie weise. Als würde er sich an unseren Unterhaltungen nicht nur wegen seiner mangelnden Sprachkenntnisse nicht beteiligen, sondern weil er viel existentielleren Dingen nachsann. Angeblich war er in Kasachstan im Knast gewesen, weil er einen Esel gestohlen hatte. André gegenüber hatte er einmal erwähnt, dass es keine gute Idee sei, Handschuhe aus Katzenfell zu machen, weil man da zwei Tiere für einen Handschuh brauche. »Klang so, als spräche er aus Erfahrung. Ich hab dann nicht weiter nachgefragt.«

Das Deutsch von Eugens Schwager Jakob war ein bisschen besser, und dessen Bruder Artur, mit Anfang 20 der Jüngste, hatte zwar einen schweren Dialekt und manchmal Probleme mit der Grammatik, sprach ansonsten aber ganz passables Deutsch. Russisch sprachen sie nur, wenn sie unter sich waren, und wenn es Probleme mit dem Amtsdeutsch von Behörden oder Versicherungen gab, gingen sie damit zu Bernd. Ich kam mit allen dreien gut aus. An einem Freitag im März, ich hatte gerade erst auf dem Lager angefangen, hatten wir nach der Arbeit Hotdogs gegessen, Schnaps getrunken und ein paar Pfeile auf die Dartscheibe geworfen, die von innen an der Stalltür befestigt war. Wer Letzter wurde, musste ein Glas Korn mit Wurstwasser trinken. Hatte Bernd so entschieden. Letzter wurde ausgerechnet ich. Der Neue. Der Student. Der Vegetarier. Dass ich das schaurig-salzige Mixgetränk anstandslos hinunterkippte, hatte mir den Respekt meiner Arbeitskollegen verschafft, seitdem war das Eis gebrochen. Ein stupides Initiationsritual, doch als verweichlichte studentische Hilfskraft, die sich womöglich noch für was Besseres hielt, hatte ich auch nicht gelten wollen.

Wir saßen in der Küche und schaufelten den lauwarmen Aluschalenfraß in uns hinein, der jeden Mittag von dem lokalen Nährschlammhersteller Apetito geliefert wurde, als Bernd mir seine Hand auf die Schulter legte. »Und, Thorsten?«, sagte er und kam so nahe an mein Gesicht, dass ich die Staubkörner auf seiner Brille sehen konnte. »Diese Woche schon gefickt?«

Eugen und Artur lachten, dann prustete auch Bernd los. Ich sog die Luft ein und dachte nach. Ich konnte mich tatsächlich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal Sex mit Nina gehabt hatte. Musste schon ein paar Wochen her sein, irgendwann nachts im Suff, wahrscheinlich. Wir hatten uns in den letzten Monaten wirklich ein bisschen aus den Augen verloren. Ich hatte unter der Woche Schichten auf dem Lager gekloppt, freitags und samstags waren wir mit der Band im Proberaum oder auf Konzerten. Nina ging morgens zur Arbeit in den Kindergarten, danach saß sie meist mit einer Schale Maggi-Asia-Nudelsnack vor dem Fernseher, und zwei- oder dreimal die Woche kellnerte sie im Café Louie. Auch Wiebke kellnerte im Louie, Theresa ebenfalls. Alle hübschen Mädchen der Stadt kellnerten im Louie, oder hatten mal dort gekellnert, oder würden irgendwann mal dort kellnern. Ralf, der Chef, saß jeden Abend auf seinem Stammplatz zwischen Flipper und Tresen und glotzte seinen Bedienungen auf den Arsch. Ich war immer nur da, wenn Nina arbeitete, und dann bestellte und bezahlte ich ausschließlich bei ihr, meistens mit einem Schein, worauf Nina mir denselben Betrag in Münzen rausgab. An den Wochenenden fuhr sie immer öfter mit Freunden zu Technopartys in der Umgebung. Wann hatten wir eigentlich das letzte Mal etwas zu zweit gemacht?

»Musst du die Perle halt mal wieder einladen«, sagte Bernd. Ich erschrak. Konnte der Gedanken lesen? Doch Bernd wollte auf etwas anderes hinaus. »Guck mal auf deinem Konto nachher. Die Chefetage hat dein Gehalt ein bisschen angepasst.«

»Angepasst?«

»Angepasst, aufgerundet, hochgebockt, nenn es, wie du willst. Wir waren hier ganz zufrieden mit dir.« Er stopfte sich eine Frikadelle in den Mund und redete mit vollem Mund weiter: »Ganz ehrlich, als du hier ankamst, dachte ich, meine Herrn, was für eine Nulpe hat André denn da wieder angeschleppt. Aber hier arbeiten ja eh nur Bekloppte.« Er schaute in Richtung Eugen und Artur, die beide ausdruckslos weiteraßen. »Hast dich gut geschlagen, kann man nicht anders sagen. Gute Packzahlen, kein Gejammer, und Russland findet dich auch nicht total scheiße. Oder, Eugen?«

Eugen nickte kaum merklich.

»Na ja, ich bin kein Typ für große Reden. Wir würden uns jedenfalls freuen, dich zum Weihnachtsgeschäft im Herbst wieder in diesen heiligen Hallen begrüßen zu dürfen. Im Sommer kannst du für uns zu ein paar Messen fahren, wenn du willst, und nächsten Freitag schmeißen wir eine kleine Lagerparty. Erst nach Reckenfeld auf die Kartbahn, danach versaufen wir hier auf dem Lager die Kohle aus der Dartkasse. Pflichttermin. Und damit dir das jetzt nicht alles zu Kopf steigt, und damit du bis dahin an uns denkst –«

Er machte eine Kunstpause.

»Ja?«

»– Gehst du nach der Pause …«

»… nochmal schön zum Schreddern in die Scheune?«, vervollständigte ich seinen Satz.

»Genau«, grummelte Bernd, enttäuscht, dass ich ihm die Pointe versaut hatte.

Nach der Mittagspause stand ich also bis zum Feierabend in der Scheune und schredderte Kartons. Die mit Abstand schlimmste Arbeit. Die Kartons mussten mit der Hand gerissen werden, die Fetzen schob man dann in das ratternde Ungetüm, das laut Bernd ein Vermögen gekostet hatte und der ganze Stolz der Geschäftsleitung war. Nach kurzer Zeit hatte man Risse in den Fingern, von den Heftzwecken, die man aus den Kartons lösen musste und den ganzen stumpfen Kanten. Die Kartonfitzel wurden in Plastiksäcke gestopft, wobei man sich umgehend Rücken und Nacken verspannte. Als ich um kurz vor vier aus der Scheune kam, hatte ich 20 Säcke geschafft. Mir tat alles weh.

Auf dem Hof schüttelte Bernd mir die zerschundene Hand. Zerquetschte sie fast.

»Wir sehen uns dann am Freitag auf der Kartbahn. Du kommst doch?«

»Muss ich ja wohl, bei einem Pflichttermin.«

»Das wird lustig. Schön bisschen heizen, danach einen heben.«

Ich nickte, stieg in die Transe und zündete den Motor.

»Und –«

»Ich denk auch immer an die Bandscheibe«, sagte ich durchs offene Fenster, »ist klar.«

Bernd lachte. »Und nicht vergessen rufen Krankewagen für dich!«, rief er mir hinterher, als ich langsam vom Hof rollte.

Abends bekam ich endlich Nina an die Strippe.

»Sag mal, läuft das bei uns nicht mehr so richtig?«

»Irgendwie nicht, oder?«

»Bist du jetzt etwa mit Timo zusammen?«

»Nein, zusammen nicht.«

»Aber?«

»Aber ich verbringe Zeit mit ihm.«

Was sollte das denn heißen?

»Was soll das denn heißen?«

Nina antwortete nicht. Ich verzog mich mit dem Telefon in mein Zimmer und schloss die Tür. Das Kabel reichte fast bis zu meinem Bett. Ich setzte mich auf den Rand, in gekrümmter Haltung, damit die Schnur nicht aus dem Kunststoffgehäuse des Telefons gerissen wurde.

»Sag doch mal! Erst knutscht ihr rum, dann verbringt ihr Zeit miteinander, wie soll ich das verstehen?«

»Wir fahren heute zu so einem Tanz-in-den-Mai-Ding nach Steinfurt.«

»Tanz in den Mai? Willst du mich verarschen?«

»Das ist ’ne Technoparty.«

»Ist der auch so ein Goa-Hippie? Ich dachte, der wär Kiffer!«

»Das sind nicht alles Hippies auf diesen Partys, das habe ich dir schon tausendmal gesagt! Wärst du auch nur einmal mitgekommen, dann wüsstest du das.« Nina seufzte. Meine angebliche Intoleranz war schon öfter Thema zwischen uns gewesen. »Es passen übrigens auch nicht alle in deine Schubladen«, setzte sie nach.

Scheiße. So genervt klang Nina selten. Wir müssen uns nur mal wieder sehen, dachte ich. Ich wollte sie nicht verlieren, schon gar nicht an so einen Goa-Kiffer-Tanz-in-den-Mai-Bubi.

»Das ist doch scheiße hier am Telefon«, sagte ich und stand mit einem Ruck auf. Das Telefon ditschte einmal von unten gegen das Nachtschränkchen und baumelte zwischen den gespannten Schnüren in der Luft.

»Hallo?«, kam Ninas Stimme aus dem Hörer. »Bist du noch da?«

»Klar bin ich noch da.«

»Ich – hallo?«

»Ja?«

»Ich dachte, du hättest aufgelegt.«

»Wieso sollte ich auflegen?«

»Was machst du denn da?«

»Ich bin gerade aufgestanden.«

»Ach so.«

»Also vom Bett, meine ich. Nicht aus dem Bett.«

»Was?«

»Ich bin nicht jetzt erst aufgestanden!«

»Da ist so ein Knacken in der Leitung.«

»Dieses scheiß Telefon …« Ich setzte mich wieder hin und stellte den Apparat auf den Boden. Wo die Schnur im Türrahmen klemmte, war sie ganz aufgescheuert, die Isolierung hatte sich fast komplett gelöst. Wir brauchten dringend ein neues Kabel, ein längeres. Am besten direkt ein neues Telefon. Das war doch alles scheiße hier.

»Also …«, sammelte ich mich, »das ist doch scheiße hier am Telefon. Ich komm mal besser vorbei.«

»Jetzt? Das passt mir gerade nicht so gut!«

»Bin schon unterwegs.«

Ich sprang aufs Rad und fuhr zu ihr. Sie ließ mich in die Wohnung, blieb aber in der großen Wohnküche stehen. Ihr blondes Haar stand strubbelig vom Kopf ab, die Arme hatte sie vor der Brust verschränkt. Ihre Mitbewohnerin Jenny kam aus dem Bad. Sie grüßte mich knapp und verschwand in ihrem Zimmer.

Ich fragte, ob Timo hier gewesen sei.

Ja, gab Nina zu, der sei gerade weg, er würde sie aber später wieder abholen.

Ich sagte, dass es so nicht weitergehe. »So geht das nicht weiter, Girl«, sagte ich.

Nina schien erleichtert, dass das endlich mal jemand aussprach, und stimmte mir zu: »Da bin ich ganz deiner Meinung.«

Ich schluckte. Damit hatte ich nicht gerechnet.

Nina lächelte traurig, ohne meinem Blick auszuweichen.

Ich weiß nicht, was ich als kleiner Junge werden wollte.

Ich weiß weder, was meine erste Erinnerung ist, noch, ob ich so etwas überhaupt habe.

Auch an mein erstes Mal kann ich mich nicht erinnern. Ich weiß noch, wo es war – im Haus der Eltern eines Kumpels, der sturmfrei hatte –, und auch mit wem – Claudia Heuwers, meine erste Freundin, die schon 17 und damit drei Jahre älter war als ich, die mir am Anfang unserer Beziehung gleich klarmachte, dass sie eines Tages Michael Jackson heiraten würde, und die das völlig ernst meinte. Aber wie es sich anfühlte, was wir taten, ob ich oben lag oder unten oder wie es in dem Zimmer aussah, alles weg. Wahrscheinlich war ich bei meinem ersten Mal betrunken, mit Sicherheit sogar, aber daran liegt es nicht. Ich hatte keinen Filmriss am nächsten Tag. Die Erinnerung an das vermeintlich einschneidende Erlebnis muss im Laufe der Jahre immer mehr verblasst sein. Vielleicht wurde sie auch von einem Tag auf den anderen ausgelöscht. Irgendwann jedenfalls ist sie mir abhandengekommen, ohne dass es mir groß aufgefallen wäre.

Mein Bruder weiß 25 Jahre später noch, welche CD ich ihm zum zehnten Geburtstag geschenkt, was ich dazu gesagt und welchen Pullover ich an dem Tag getragen habe. Unabhängig davon, ob er mit den Details immer richtigliegt, so etwas gibt es bei mir nicht. Ich habe weder Bilder noch Filme im Kopf, und schon gar keine Sätze, die jemand gesagt hat.

Im Juli 1991 begann ich, Tagebuch zu schreiben. Ich war gerade 15 geworden. Zuvor hatte ich schon ein paar DIN-A4-Seiten mit Vorkommnissen aus meinem Leben vollgeschrieben. Was ich so erlebt hatte, wer meine Freunde waren, was für Musik ich hörte und wie hundsgemein und verlogen Eltern, Staat und Gesellschaft waren. Am 21.07.1991 saß ich an meiner elektronischen Schreibmaschine und schrieb: Ich habe heute übrigens beschlossen, mit ’nem Tagebuch anzufangen. Morgen gehe ich in die Stadt und kaufe mir eins zum Abschließen. Ich möchte jeden Tag meine Gedanken und Gefühle aufschreiben, auch wenn sie manchmal echt scheiße sind. Aber ich möchte alles, was ich so erlebe, nie vergessen. Nie!

Na ja, eigentlich steht da:

NIE!!!!!!!

– in Großbuchstaben, mit sieben Ausrufezeichen.

Am nächsten Tag ging ich zu Bürobedarf Rohlmann und kaufte mir eine sogenannte Chinakladde. Ohne Schloss. Tagebücher mit Schloss schienen ausschließlich für vorpubertäre Mädchen designt zu werden.

Ich schrieb sporadisch, immer wenn ich gerade Zeit und Lust dazu hatte, und immer zu Hause am Schreibtisch. Es war ein Schreiben um des Schreibens willen, ohne Anlass oder Ziel. Ein Tagebuch zu führen hatte etwas aufregend Anmaßendes. Es hob das eigene Leben auf ein Podest, machte es zu etwas, das es wert war, aufgeschrieben zu werden. Die Länge der Einträge variierte von ein paar Sätzen zu mehreren Seiten. In den folgenden Jahren kam auch mal wochenlang gar nichts, 1997 gab es einen Sprung von mehreren Monaten. Wir waren mit der Band unterwegs gewesen, ich hatte das Tagebuch zu Hause gelassen und nach der Tour den Anschluss verloren.

Im Frühjahr ’99 fing ich an, mehrmals täglich zu schreiben. Ich wollte meinen Freunden nach der Trennung von Nina nicht ständig auf die Nerven gehen, für mich behalten konnte ich mein Elend und Leid aber auch nicht. Von da an hatte ich das Tagebuch immer dabei.

Für Buch Nr. 9 hatte ich sieben Monate gebraucht.

Im Juni 1999 begann ich Buch Nr. 10 und brauchte dafür nur acht Wochen. Auch Buch Nr. 11 war nach acht Wochen voll.

Jetzt, im Mai 2015, bin ich bei Buch Nr. 116 und brauche durchschnittlich vier bis fünf Wochen pro Kladde.

Das Tagebuch ist zu einer Macht geworden, die Gehorsam verlangt und diesen auch einzufordern weiß. Das regelmäßige Gekritzel schafft ein Gefühl von Ordnung. Mindestens einmal am Tag spüre ich diese Erleichterung, die einen sonst nur überkommt, wenn man endlich die Steuererklärung hinter sich gebracht oder mal wieder die Fenster geputzt hat. Ein ständiges Auf- und Abbauen von Spannung. Ich schreibe am Frühstückstisch, am Schreibtisch und im Bett, in öffentlichen Verkehrsmitteln, im Restaurant, im Kino und beim Sport. Ich habe auch schon mal beim Autofahren geschrieben, auf einem langen, schnurgeraden Highway durch die Weizenfelder von Saskatchewan, und mehrmals auf der Bühne, während ich den Besuchern meiner Lesung ein kurzes Filmchen zeigte, das ich schon Dutzende Male gesehen hatte: Gutes Publikum heute // Schwitze wie ein Schwein, hoffentlich sieht das keiner // Interessanter Typ in der ersten Reihe, hat gerade heimlich gepopelt.

Nur selten lese ich mir durch, was ich mir da so mühsam abgetrotzt habe. Ich schreibe ein Buch voll, nummeriere es, stelle es in den Schrank und fange das nächste an. Ohne das Gespräch mit Sascha gestern Abend hätte ich diese alten Kladden vielleicht nie wieder rausgekramt. Und ohne Kikis Geständnis vor zwei Tagen hätte Sascha mir wohl nie von dem Brief erzählt.

Geständnis, was für ein furchtbarer Ausdruck. Ich muss an Beichtstühle denken, dann an eine dieser Quatschzeitschriften voller rührseliger Frauenschicksale. Kikis Geständnis am Montagabend in meiner Küche klang dagegen so: »Übrigens, ich war mit Hauke im Bett. Kurz nach unserer Trennung. Mehrmals. Wollte ich dir schon länger sagen.«

Unsere Trennung ist ein gutes Jahr her. Ich glaube immer noch nicht an Monogamie. Kiki und ich waren nicht mehr zusammen, als sie mit Hauke im Bett war. Weder brauchte sie mein Einverständnis, noch ist sie mir Rechenschaft schuldig. Trotzdem ist da diese pochende Wut. Warum erzählt sie mir das erst jetzt? Warum ausgerechnet mit Hauke? Mit dem habe ich damals über die Trennung von Kiki gesprochen. Mehrmals sogar. Ist er danach direkt zu ihr? Oder kam er dort gerade her? Ein bisschen gewundert hat es mich schon, dass wir uns in letzter Zeit kaum gesehen haben. Aber Hauke ist zweifacher Vater und vielbeschäftigter Fotograf, auch ich war viel unterwegs. Nur so eine Phase, dachte ich. Bis Montagabend.

Ich will weder ihm noch Kiki eine Szene machen. Kann aber auch nicht so tun, als wüsste ich von nichts. Und stelle mir seitdem die Frage, wie das geht. Wie man das hinkriegt. Was man mit einer Freundschaft macht, in der man sich derart hintergangen fühlt. Die Frage, die ich gestern Abend bei Möbel Olfe verklausuliert an Sascha weitergegeben habe.

Erst jetzt, durch Saschas E-Mail mit dem Brief, wird mir bewusst, was ich da über die Jahre angehäuft habe. Statt weiter an meinem Roman zu arbeiten, liege ich wie ausgeschüttetes Wasser auf dem Sofa, einen Stapel Chinakladden vor mir und entweder eine Zigarette oder einen Fingernagel im Mund, während von draußen das Schlürfen und Schmatzen nasser Autoreifen durch die geschlossenen Fenster dringt, und kann nicht aufhören zu lesen. Bei vielen der geschilderten Ereignisse kommt es mir vor, als hörte ich davon zum ersten Mal. Doch hier steht es geschrieben, in meiner eigenen Handschrift.

Es ist gespenstisch. Und faszinierend.

Es ist, als läse ich den fragmentarischen, aus Hunderten von hypernervösen Versatzstücken bestehenden Coming-of-Age-Roman eines Fremden. Eines Fremden, der mir sehr ähnlich und doch ein absolutes Rätsel ist.

Wegen des Schimmels hatten wir unserem Vermieter schon mehrfach Bescheid gesagt. Unser Vermieter hieß Herr Özkan. Wir nannten ihn Ätzkan. Ätzkan war etwa 1 Meter 60 groß und spindeldürr. Schließlich bequemte er sich endlich her. Der Zustand der Wohnung schien ihm körperliche Schmerzen zu bereiten. Angewidert betrachtete er die Barbiepuppe, die auf ein umgedrehtes Holzkreuz genagelt an der Wand neben der Wohnungstür hing, direkt über der BILD-Titelseite mit dem Foto eines gebeugten Mannes, der in Mantel und Hut eine Straße entlanglief, Schlagzeile: JUHNKE. Er geht wieder trinken. Ich gab der Tür einen kräftigen Stoß. Ätzkan zuckte vor Schreck zusammen.

»Was ist denn mit der Tür passiert?«

»Schließt nicht mehr so gut«, nuschelte Tommi, ein triefendes Sandwichdreieck in der Hand.

Normalerweise übernahm ich als Hauptmieter die Kommunikation mit unserem Vermieter, doch mir ging es einfach zu mies. Tommi und Richter wussten das und sprangen ein. Jeder auf seine Art.

»Wie das hier aussieht!«, schimpfte Ätzkan.

»Ist ja wohl unsere Sache, wie das hier aussieht«, grummelte Richter.

Der Blick unseres Vermieters blieb auf der Wäschespinne in der Küche hängen. »Trocknet ihr etwa eure Wäsche in der Wohnung? Kein Wunder, dass es schimmelt! Ihr …«, er fuchtelte hilflos mit seinen Fingern in der Luft herum, »… Ihr müsst hier einfach mal lüften!«

»Sie müssen mal nicht so unseriöses Zeug reden und lieber das Dach abdichten«, sagte Richter. Seine roten Pupillen und der seinem Zimmer entweichende süßliche Geruch verrieten, dass er sich mit dem Thema bestens auskannte. Die Katze huschte zwischen unseren Beinen hindurch.

»Und Haustiere, das war ja auch nicht abgemacht!«

»Jetzt lenken Sie mal nicht ab«, sagte Richter.

Ätzkan sagte, er würde sich was überlegen.

»Auf Deutsch: Leckt mich am Arsch, ihr Bunken«, meinte Richter, nachdem er die Tür hinter ihm in den Rahmen geknallt hatte.

Wir beschlossen, die Miete um 50 Mark im Monat zu kürzen und uns nach einer neuen Wohnung umzuschauen. Jeden Tag lasen wir die Wohnungsanzeigen in der Tageszeitung, die Richter von der Arbeit mitbrachte. Im Umsonstblatt Wir in Rheine stieß ich eines Nachmittags auf eine interessante Anzeige. 3 ZKB, 80qm, 750,– DM kalt.

Es klingelte ein paarmal, dann meldete sich eine männliche Stimme: »Grigoleit?«

»Wer?«

»Grigoleit!«

»Ivo?«

»Ja.«

»Hast du eine Wohnung annonciert?«

»Ja, habe ich. Wer ist denn da?«

»Ich bin’s, Nagel!«

»Nagel, mein Lieber, wie geht’s, wie steht’s?«

Ivo Grigoleit und seine Frau Helena schmissen das Emsschlösschen in der Innenstadt. Sascha und Laura arbeiteten abwechselnd dort, an den Wochenenden oder wenn viel los war. Im letzten Herbst hatte Ivo einen zweiten Laden aufgemacht, das Grand Café. Dort hatte es eine Jukebox voller Punk- und Rock’n’-Roll-Singles gegeben, an den Wänden hingen Konzertfotos meines Arbeitskollegen André. Der ultrafette Poison-Idea-Gitarrist Pig Champion, in einer lila Jogginghose vor seinem Marshallturm auf einem Hocker sitzend, die schweißnassen Haare im vollbärtigen Gesicht, den Bauch zwischen den Beinen, die Gitarre sah vor dem massigen Körper aus wie eine Ukulele, der Hocker wie aus der Puppenstube, oder HeWhoCannotBeNamed von den Dwarves, nur mit einer Gummimaske bekleidet, sein Stummelschwanz lugte wie ein schüchterner Wattwurm unter der Gitarre hervor – richtig gutes Zeug. Überhaupt, eine punkaffine Rock’n’-Roll-Kneipe in Rheine, wir konnten unser Glück kaum fassen. Wegen Ärger mit den Nachbarn musste das Grand Café allerdings schon nach wenigen Wochen wieder schließen. Blieb das Emsschlösschen. Eher so ein rustikaler Lehrerladen mit Sitzecken, Salaten, Spieleregal und in Whiskeyflaschenhälse gepfropften Kerzen. Die Kundschaft bestand aus Fahrradfahrern, Karohemdträgern und Grünenwählern, dazu ein paar Nachbarn, die hier gelegentlich eine Kleinigkeit zu sich nahmen oder gepflegt ein Bierchen verhafteten, dabei eine Runde Backgammon oder Skat oder Kniffel spielten und den Atomausstieg oder die doppelte Staatsbürgerschaft diskutierten, doch wenn Sascha oder Laura arbeiteten, gingen wir manchmal hin. Ivo und Helena wohnten mit ihrem kleinen Sohn direkt über der Kneipe. Wie sich herausstellte, hatten sie das ganze Haus von der Rolinck-Brauerei gepachtet, dazu gehörte auch die Wohnung im zweiten Stock, und die wurde zum 01.07. frei.

In Richters Kadett fuhren wir am späten Freitagnachmittag hin, sahen uns die Wohnung an und unterschrieben auf dem Tresen des Emsschlösschens den Mietvertrag. Tiefe Straße, mitten in der Stadt, direkt an der Ems, und ein spendabler Kneipenchef als Vermieter, da musste man nicht zweimal überlegen.

»Aber was wird dann aus der Berninghoffarmee?«, gab ich zu bedenken, als wir wieder zu Hause waren.

»Stimmt. Tiefe-Straße-Armee klingt scheiße«, sagte Tommi. »Tiefe Armee vielleicht?«

»Nix«, sagte Richter, »Berninghoffarmee bleibt.«

Wir verstanden die Berninghoffarmee als lokale Untersektion der APPD. Das Programm der Anarchistischen Pogo-Partei Deutschlands enthielt so schön absurde Punkte wie das Recht auf Arbeitslosigkeit bei vollem Lohnausgleich, Fußbodenheizung in Fußgängerzonen, die deutschlandweite Einrichtung von Mitfickzentralen oder die totale Vernetzung von allen. Unsere wichtigsten lokalpolitischen Forderungen waren die Umleitung der Ems über den Borneplatz, damit man an der Ems und auf dem Borneplatz gleichzeitig saufen konnte, der Nachweis eines mehrwöchigen Aufenthalts in Lengerich oder einer anderen psychiatrischen Einrichtung als Voraussetzung zur Bekleidung eines öffentlichen Amtes, sowie der Abriss des Falkenhofs in der Altstadt. Der Platz sollte asphaltiert und das historische Gebäude durch eine Softeisbude mit riesigem Parkplatz ersetzt werden, was uns als eine wenig anschlussfähige und deshalb geniale Idee erschien. Unsere politischen Aktivitäten hatten sich bisher allerdings auf die Herstellung von 20 Visitenkarten am Visitenkartenautomaten im Bahnhof und das gelegentliche Skandieren der Parole »Hier mar-schiert die Ber-ning-hoff-armee!« beschränkt, Letzteres auch gerne im Sitzen.

»Wir zwingen die Stadt einfach, die Tiefe Straße in Berninghoffallee umzubenennen«, sagte Tommi. »Die Berninghoffallee kann dann ja Tiefe Straße heißen. Oder irgendwie anders.«

Das Rotationsprinzip für Straßennamen, einer unserer Lieblingsprogrammpunkte der APPD.

»Gute Idee, Tommi«, sagte Richter und rammte ihm in einer blitzschnellen Bewegung sein Knie gegen den Oberschenkel. »Du kannst mit dem Anliegen ja schon mal beim Bürgermeister vorstellig werden, wenn du dich von diesem exzellenten Eisbein von Angriffsminister Scharfrichter erholt hast.«

Wenn er in Stichel- und Dengellaune war, sprach Richter gerne von sich selbst in der dritten Person. Er hatte eine solche Freude daran, dass man es ihm nicht übelnehmen konnte. Nicht mal wenn man, wie Tommi jetzt, mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem schmutzigen PVC-Boden zusammensank.

»Du miese Drecksau«, jaulte er anerkennend und hielt sich den Oberschenkel. »Du Unglücksmensch! Du Ütterbock!«

»Das heißt aber nicht Eisbein, das heißt Pferdekuss«, korrigierte ich Richter zum wiederholten Male. Ich ging in Verteidigungsstellung. Beim letzten Mal, inmitten einer Dengelei von Richter und Sascha, hatte ich mir für diese Bemerkung selbst noch einen Pferdekuss eingefangen.

»Meinetwegen«, sagte Richter diesmal nur und hockte sich auf die Spüle.

Um halb acht wurde ich von Bernd und André abgeholt. Wahnsinnig scharf war ich nicht auf die Lagerparty, aber die Holzdekofirma hatte mein letztes Gehalt um satte 300 Mark aufgerundet, außerdem war ich tags darauf mit Nina verabredet, was mich jetzt schon nervös machte. Unser erstes Treffen nach Stunde null. Ein bisschen Ablenkung konnte nicht schaden. Ich war auch noch nie Gokart gefahren.

Die Kartbahn befand sich im Gewerbegebiet von Reckenfeld. Knatterdrom, stand in roter Schreibschrift auf einem Las-Vegas-mäßigen Schild, das auf einen schmucklosen Flachbau geschraubt war. Die Russen warteten schon. Auch Jörg, der Chef der Holzdekofirma, war gekommen.

»Wer rammt, kriegt die rote Flagge«, sagte die Frau an der Kasse, als sie uns mit den Regeln vertraut machte. Sie deutete auf ein Poster an der Wand, auf dem die verschiedenen Flaggenfarben erklärt wurden: »Rote Flagge heißt: Sofortiger Rennabbruch.«

»Hier rammt doch keiner freiwillig«, sagte Bernd und grinste.

Ich fragte mich, ob die Frau wohl dachte, er mache einen schlüpfrigen Witz, irgendwas mit rammen und rammeln oder so, ich wusste ja, es war nur die diebische Vorfreude, die da aus Bernd sprach, diese fast kindliche Lust auf Rivalität und Wettstreit.

Wir bekamen unsere Helme und wurden in die Halle geführt. Es roch nach Gummi und Abgasen. Die Karts standen schon bereit, sieben Stück in Reihe, rostrot und flach. An einem runden Stehtisch würfelten wir um die Belegung, Bernd hatte extra Würfel und Knobelbecher mitgebracht. Dann stiegen wir ein. Ich war an vierter Position, genau in der Mitte, vor mir André, Eugen und Jakob, hinter mir Artur, Bernd und Jörg. Die Karts wurden von einem behelmten Mitarbeiter gestartet, mit einem Seilzug hinten am Motor, wie bei einem Rasenmäher. Die Ampel unter dem Wellblechdach sprang auf Grün. Es ging los. Wir folgten dem mit Autoreifen markierten Streckenverlauf, kreuz und quer durch die neonbeleuchtete Halle. Ich brauchte eine Weile, um die Lenkung in den Griff zu bekommen, auf gerader Strecke zuckelte die Schnauze meines Karts hin und her wie ein hektisch schnüffelnder Igel. Dann ging es durch ein Tor in den Außenparcours, wo ich in einer scharfen Linkskurve von Artur überholt und fies ausgebremst wurde. Ich verlor die Kontrolle über das Kart und krachte in die Bande. Feixend zogen erst Bernd und dann auch Jörg an mir vorbei. Ich versuchte, wenigstens Jörg noch einzuholen, doch der hatte schon zu viel Strecke gutgemacht. Ich ging nach fünf Runden als Letzter ins Ziel.

»Da wird wohl mal wieder ein schönes Glas Korn mit Wurstwasser fällig«, sagte Bernd, als wir die Karts und Helme abgegeben hatten und bei einer Runde Bier in der Eisdielenatmosphäre des gefliesten und hellerleuchteten Knatterdrom-Bistros standen. Er drehte sich zu dem Barmann um, der hinter dem Tresen stand und Gläser spülte: »Meister, habt ihr Würstchen?«

»Würstchen? Nee. Salzstangen kann ich euch anbieten.«

Tausende von E-Books und Hörbücher

Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.

Sie haben über uns geschrieben: