19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2024

BRD, Palmen und wie man einfach verschwindet: Nach »Arbeit« der neue Roman von Thorsten Nagelschmidt März 2020, eine abgeschiedene Lodge in dem kolumbianischen Dschungeldorf Soledad. Die Hamburger Fotografin Alena will nach einer schmerzhaften Trennung nur ein paar Tage bleiben. Doch mehr und mehr verfällt sie dem mystischen Charme des Ortes und den Erzählungen Rainers, dem deutschen Betreiber der Lodge, dessen Lebensgeschichte mit Alenas ersten Eindrücken von diesem seltsamen und charismatischen Mann nur wenig zu tun hat: In seiner Kindheit immer für zu weich gehalten, rebelliert er in den sechziger Jahren gegen das spießige Nachkriegsdeutschland, arbeitet als Vertreter für gefälschte Jeanswaren und landet nach einer Odyssee durch Lateinamerika in Kolumbien, wo er einem hochrangigen Drogendealer ein Stück Land abkauft, um aus dem Nichts seine Lodge zu errichten. Wie in seinem hochgelobten Roman »Arbeit« erzählt Thorsten Nagelschmidt in »Soledad« mit beeindruckendem Einfühlungsvermögen und Witz von auf den ersten Blick sehr ungleichen Menschen, die sich in ihrem Wunsch nach Anerkennung und Zugehörigkeit näher sind, als sie anfangs dachten.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 543

Ähnliche

Thorsten Nagelschmidt

Soledad

Roman

Über dieses Buch

März 2020, eine abgeschiedene Lodge in dem kolumbianischen Dschungeldorf Soledad. Die Hamburger Fotografin Alena will nach einer schmerzhaften Trennung nur ein paar Tage bleiben. Doch mehr und mehr verfällt sie dem mystischen Charme des Ortes und den Erzählungen Rainers, dem deutschen Betreiber der Lodge, dessen Lebensgeschichte mit Alenas ersten Eindrücken von diesem seltsamen und charismatischen Mann nur wenig zu tun hat: In seiner Kindheit immer für zu weich gehalten, rebelliert er in den sechziger Jahren gegen das spießige Nachkriegsdeutschland, arbeitet als Vertreter für Jeanswaren und landet nach einer Odyssee durch Lateinamerika in Kolumbien, wo er einem hochrangigen Drogendealer ein Stück Land abkauft, um aus dem Nichts seine Lodge zu errichten.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Biografie

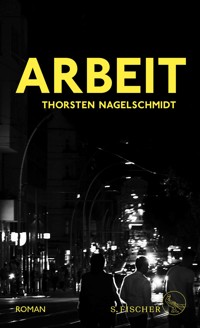

Thorsten Nagelschmidt, geboren 1976 in Rheine, ist Autor, Musiker und Künstler. Er ist Sänger, Texter und Gitarrist der Band Muff Potter und veröffentlichte die Bücher »Wo die wilden Maden graben« (2007), »Was kostet die Welt« (2010) und »Drive-By Shots« (2015). Zuletzt sind seine Romane »Der Abfall der Herzen« (2018) und »Arbeit« (2020) erschienen. 2024 wurde »Arbeit« für die Aktion »Berlin liest ein Buch« ausgewählt.

Inhalt

[Motto]

Hellwach am Morgen

I. Alles auf Position

Es kam nichts. [...]

Am Vormittag des [...]

Mein erster Restaurantbesuch [...]

Der April des [...]

Durch die Vorhänge [...]

In Heimatkunde sollen [...]

Ich trat auf [...]

»Heute hat mich [...]

An diesem Abend [...]

Schritte im Treppenhaus, [...]

Schon früh fiel [...]

Das Wohnhaus im [...]

II. Die Anpassung

Sie hielten mich [...]

Rainer kniet auf [...]

Nach dem Frühstück [...]

»Wenn die Nachbarn [...]

Mr Bradley erschien [...]

Die Flitterwochen verbringt [...]

»Am Tag vor [...]

Nach Pauschalreisen nach [...]

»SAIRA!« Ich schlug [...]

»Der Pauschalurlauber bucht [...]

Rüber nach Capurganá, [...]

III. Der Absprung

Es ist im [...]

Die junge Frau [...]

Erst am darauffolgenden [...]

»Du bist aus [...]

Rainer blieb noch [...]

Als er die [...]

Berühmte Fotokünstlerin. Wie [...]

Bis in den [...]

IV. Die Aufgabe

Die landesweite Ausgangssperre [...]

»Eine Kugel Vanille-Mandarine, [...]

Am nächsten Morgen [...]

»Das ist ja [...]

Das erste Medikament [...]

Alles kommt ihm [...]

Den ersten Teil [...]

»Im Übrigen bist du nie jenseits der Grenze, selbst wenn du sie überschritten hast.«

Joseph Martin Bauer, So weit die Füße tragen

Hellwach am Morgen

Eine außergewöhnliche Entdeckung: die im c/o Berlin gezeigten Fotografien von Anthony Williams

Eindringlich und entrückt, mit einem feuchten Glanz in den Augen, schaut der junge Mann in die Kamera. Sein Blick ist neugierig und offen, und doch sieht es aus, als würde er etwas zurückhalten. Er muss um die achtzehn Jahre alt sein, wirkt aber sowohl älter als auch jünger. Ein inszeniert wirkender Schnappschuss, eine flüchtige Studie, so authentisch wie maskenhaft.

Das verwirrende Porträt trägt den Titel Young Man XVI, West-Germany, ca 1969, und es ist der unbestrittene Star unter den gut achtzig Bildern des US-Amerikaners Anthony Williams, die das c/o Berlin seit Anfang vergangener Woche in der oberen Etage des Amerikahauses zeigt.

Anthony Williams, ein Amateurfotograf aus Atlanta, Georgia, war von Mitte 1969 bis Ende 1970 auf der Rhein-Main Air Base am Frankfurter Flughafen stationiert. In diesen gut anderthalb Jahren hat er Hunderte von Fotos gemacht. Aufnahmen von Straßen und Häusern der von Krieg und Zerstörung gezeichneten deutschen Innenstädte, Tankstellen, Bunker, Friedhöfe und Volksfeste, vor allem aber Porträts von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die sich in Fußgängerzonen, auf Rockkonzerten und in den einschlägigen Kneipen und Diskotheken der aufkommenden Subkultur Westdeutschlands tummelten. Williams verwendete eine Hasselblad 500C, eine legendäre Mittelformatkamera, die er ständig bei sich getragen haben muss.

Im Herbst 1970 wurde Anthony Williams von Frankfurt nach Südvietnam abkommandiert. Schwer traumatisiert und heroinabhängig kehrte er bei Kriegsende in die USA zurück. Nach einem erfolgreichen Entzug wurde er Versicherungsvertreter und gründete eine Familie. Die Kamera nahm er nur noch sporadisch in die Hand, bei Familienfeiern, Weihnachtsfesten oder der Einschulung seiner drei Töchter. 2013 kam Anthony Williams bei einem Autounfall ums Leben, seine Frau Agatha starb zwei Jahre später.

Die Schuhkartons voller Negative und unentwickelter Filmrollen habe sie bei der Haushaltsauflösung entdeckt, sagt Williams’ jüngste Tochter Melissa, eine in New York lebende Modefotografin. Die Kartons hätten jahrzehntelang unangetastet zwischen ausrangierten Möbeln auf dem Dachboden des elterlichen Hauses gestanden. »Kein Mensch hat von den Fotografien meines Vaters aus seiner Zeit in Deutschland gewusst«, sagt Melissa Williams im Interview mit dieser Zeitung. »Niemand hat diese Bilder je zu Gesicht bekommen, teilweise wohl nicht einmal er selbst.«

In den USA ist der Fund eine Sensation, vergleichbar mit der Entdeckung des Werks von Vivian Maier gut zehn Jahre zuvor. Die von Melissa Williams persönlich kuratierte Ausstellung in der angesehenen New Yorker Kaufman Gallery wird ein Erfolg. Williams’ Fotografien, vor allem seine Porträts, zeichnen sich durch eine eigene Handschrift aus, die ganz der Flüchtigkeit des Moments verpflichtet ist und sich um Fragen wie Stil und Technik nicht zu kümmern scheint. Anthony Williams kommt den Menschen nahe, ohne sie zu bedrängen. Ein Hobby-Chronist mit einer außergewöhnlichen Beobachtungsgabe, dessen Bilder sich durch eine fesselnde Beiläufigkeit auszeichnen.

Insbesondere das Porträt des Young Man XVI, West-Germany, ca 1969 erregt mit der Ausstellung in New York großes Aufsehen. Tausendfach wird es in den sozialen Medien geteilt und diskutiert. Wer ist dieser junge Mann? Was hat er erlebt, was ist aus ihm geworden? Haben er und der Fotograf sich gekannt, und wenn nicht, wie ist es Williams gelungen, diese fast unheimliche Nähe einzufangen?

»Eine Fotografie ist ein Geheimnis über ein Geheimnis«, so ein berühmt gewordenes Zitat der Fotografin Diane Arbus, das dem Betrachter hier unweigerlich in den Sinn kommt. »Je mehr sie einem sagt, desto weniger weiß man.«

Nach Stationen in Los Angeles und London sind Williams’ Bilder nun unter dem Titel I’m wide awake, it’s morning. Fotografien aus Nachkriegsdeutschland nach Berlin gekommen. Der Ausstellungskatalog ist schon wenige Tage nach der Eröffnung ausverkauft. »Das hat es noch nie gegeben«, sagt Tabea Wittkamp von der Pressestelle des c/o Berlin. In der Nacht nach der Eröffnung sei einer der Schaukästen vorm Amerikahaus eingeschlagen worden. Die Beute: ein Ausstellungsplakat mit dem Konterfei des unbekannten jungen Mannes.

I.Alles auf Position

Es kam nichts. Ich hielt das Teil senkrecht, probierte verschiedene Winkel, versuchte es mit Schütteln und mit ruckartigen Stößen, doch es kam einfach nichts raus aus dem Ding.

»Das Teil pfeift aus dem letzten Loch«, sagte ich.

»Auf«, sagte Sonja. Sie saß mir gegenüber und tippte unter dem Tisch auf ihrem iPhone herum. Ihr Garnelen-Ceviche hatte sie kaum angerührt.

»Was?«

»Es heißt auf dem letzten Loch. Nicht aus dem letzten Loch.«

»Sehr hilfreich, danke.«

Sie sah mich an. Ihr Gesicht war ausdruckslos, doch ich wusste, dass sie tief im Innern triumphierte. Wie sehr sie ihre Überlegenheit genoss, was für eine Befriedigung ihr Spitzfindigkeiten dieser Art verschafften. Ich knallte den Salzstreuer zweimal hintereinander auf den Tisch und probierte es erneut. Nichts. Überall im Raum wurden die Köpfe gereckt, und ich konnte sehen, welche Anstrengung es Sonja kostete, mich zu ignorieren. Hinter mir ertönte eine Stimme.

»Problemas, señora?«

Ricardo, der Kellner. Beim Einchecken in der Casa Isabella vor zwei Tagen hatte er sich uns gleich mit Namen vorgestellt. Woher wir kämen, hatte er gefragt und auf Sonjas Antwort gerufen: »Ah, Hamburg, Deutschland, bienvenidos a Cartagena!« Als wir am nächsten Morgen zum Frühstück runtergekommen waren, hatte er uns begrüßt wie alte Bekannte und zu einem Zweiertisch ganz hinten geführt, der seitdem unser Stammplatz war und an dem wir auch an diesem Abend saßen. Nach einer schweißtreibenden Wanderung auf den Islas del Rosario hatten wir beschlossen, im Hotelrestaurant zu essen, und auf Ricardos Frage, was wir trinken wollten, hatte Sonja una copa de vino tinto y una copa de vino blanco bestellt, por favor. Obwohl er die Frage auf Englisch gestellt hatte.

»No, no«, sagte sie nun, »todo bien.«

Ihr joviales Getue. Ganz die weltgewandte Travellerin. Bloß nie bedürftig erscheinen, bloß nie jemandem zur Last fallen. Lieber später eine schlechte Bewertung auf Trip Advisor hinterlassen. Ricardo richtete einen Zeigefinger auf sie, kniff ein Auge zusammen und schnalzte mit der Zunge – Wir verstehen uns. Schwule Männer standen auf Sonja, war schon immer so. Je unterkühlter sie sich gab, desto mehr lagen sie ihr zu Füßen.

Mit einer leichten Verbeugung zog Ricardo wieder ab. Ich streckte mich zum Nebentisch, den das schweigsame Rentnerpaar aus den USA gerade verlassen hatte, und griff nach deren Salzstreuer. Ein trauriges Wölkchen Salzstaub rieselte auf meine zerkochte Pasta hinab.

»Nimm den Deckel doch einfach ab«, sagte Sonja.

»Ich möchte das Salz dosieren«, antwortete ich. »Kennst du, dosieren?«

Seufzend beugte Sonja sich vor und nahm mir den Salzstreuer aus der Hand. Sie schraubte den Deckel ab und befreite die Innenseite mit ihrem Messer von den verkrusteten Ablagerungen. Dann schraubte sie den Deckel wieder fest, schüttete sich ein paar flockige Krümel in die Hand und verteilte sie mit spitzen Fingern auf meinem Teller. Sie sah mich an: Siehste, geht doch. Dann rieb sie sich die Salzreste von den Fingerkuppen, stellte das Gefäß ordentlich zurück auf den Nachbartisch und wandte sich wieder ihrem iPhone zu.

Den ganzen Tag über behandelte sie mich schon so. Wie die letzte Idiotin. Ihr Augenrollen, als ich am Kiosk auf dem Boot zwei Empanadas und Wasser bestellen wollte, wie sie vor der gesamten Schlange mein Spanisch verbessert und den restlichen Tag nur noch das Nötigste mit mir geredet, mich bei der Wanderung über die Isla Grande regelrecht geghostet hatte. Ihre gelangweilten Mhms, diese alles abwürgenden Ja, voll interessant-Konversationsboykottkommentare und dann, beim Abstieg eines weiteren beschissenen Hügels, ihr genervt nach hinten geworfenes »Alles okay, Alena?«, als wäre ich irgendwie stulle oder fußlahm oder so, ein lästiges Anhängsel, eine Zumutung.

Ich spürte etwas in mir wachsen. Ein dumpfes Gefühl, das ich nur zu gut kannte. Ich drehte ein paar Nudeln auf die Gabel. Steiger dich da jetzt nicht rein, dachte ich, konnte mich dann aber doch nicht beherrschen.

»Was unterscheidet uns eigentlich noch von den anderen Ehepaaren hier?«

»Wir sind nicht verheiratet«, antwortete Sonja tonlos.

Ich ließ die Gabel auf den Teller sinken. »Ist das alles, was dir dazu einfällt?«

»Cómo?«, fragte Sonja.

»Cómo?«, äffte ich sie nach.

Endlich legte sie ihr iPhone auf den Tisch. »Alena, nerv mich nicht. Was willst du von mir?«

»Ich will wissen, ob wir jetzt eines dieser Paare sind, die sich schweigend im Restaurant gegenübersitzen und in ihrem Essen stochern.«

»Sieht ganz so aus«, sagte Sonja mit einem Blick auf meine Gabel. Sie lachte.

Ich ließ mich gegen die Stuhllehne fallen und schaute an die Decke, unter der sich träge der Ventilator drehte. Es war unmöglich, mit ihr zu diskutieren. Alles prallte an ihr ab, alles musste sie ins Lächerliche ziehen. Das dumpfe Gefühl wurde stärker. Eine Anspannung im Nacken, ein Druck auf der Brust. Ich nahm einen großen Schluck Weißwein. Bei den Blumen auf unserem Tisch handelte es sich um Nelken. Beerdigungsblumen. In meinem Kopf erklang ein gedämpfter, statischer Ton. Ich dachte: Gleich schleudere ich ihr mein Glas in die Fresse.

»Du bist eine dumme Sau, weißt du das?«

»Tja«, sagte Sonja. »Augen auf bei der Partnerwahl.«

Ich starrte sie an, dann schoss ich aus dem Stuhl hoch, schwarze Punkte vor den Augen. Mein Kreislauf, ich war zu schnell aufgestanden. Beim Versuch, meine Handtasche von der Stuhllehne zu ziehen, verlor ich das Gleichgewicht und stieß mit der Hand gegen die Blumenvase, die mit einem lauten Krachen auf den Fliesen zerschellte. Ich wusste nicht, wo ich hinschauen sollte. Spürte ein Dutzend Augenpaare auf mir. Ich ging in die Hocke und begann, ein paar der größeren Scherben aufzusammeln. Auf einmal stand Ricardo neben mir. Er bat mich, ein Stück zur Seite zu treten, und winkte eine Kollegin mit Handfeger und Kehrblech heran.

»Perdón, lo siento«, sagte Sonja zu Ricardo, und dann noch etwas, das ich nicht verstand. Es klang, als würde sie sich für ihren tollpatschigen Nachwuchs entschuldigen.

Betont vorsichtig nahm ich meine Handtasche vom Stuhl und drehte mich um. »Ich geh nochmal kurz um den Block.«

»Tu das«, hörte ich Sonja hinter mir sagen.

Mit schwirrendem Kopf, nun auch spürbar angeschickert, trat ich hinaus in die schwüle Nacht. Ziellos lief ich durch die Gassen der Altstadt, bis ich zur Plaza de Bolívar kam, wo ich mich an den Tresen einer Bar in einem dieser historischen Kolonialgebäude klemmte und einen Ron Collins bestellte, und dann noch einen. Die von einer ratternden Klimaanlage durch den Raum geschobene Luft kitzelte auf meiner schweißnassen Haut, aus den Boxen schepperte kolumbianischer Reggaeton. Neben mir saß ein Deutscher in meinem Alter, ein paar Jahre jünger vielleicht, Anfang bis Mitte dreißig. Er trank Bier, nuckelte an einer Zigarette und gab sich abgeklärt. Die Altstadt von Cartagena sei eine einzige tourist trap, sagte er, ein zu Tode aufgehübschtes Museumsdorf für Touris aus Amiland und Europa. Er hieß Sven oder Jens, war freier UX-Designer in Essen und schon seit vier Monaten mit dem Rucksack unterwegs durch Lateinamerika. »Sabbatical oder so«, sagte er achselzuckend und dass er außerdem Gitarrist in einer Rockband sei, »eher so Folkrock, kennst du nicht.« Nach Cartagena habe es ihn nur wegen der Scheißeritis verschlagen, die er sich bei einer mehrtägigen Wanderung durch die Sierra Nevada eingefangen habe, vermutlich Denguefieber. »Ich war so dehydriert, ich wär beinahe abgenippelt«, sagte er stolz und exte sein Bier, worauf ihm vom Barkeeper gleich ein neues hingestellt wurde, Standleitung.

Ich nickte. Ich kannte diese Leute, viele von Sonjas Freundinnen waren genauso. Überzeugte Backpacker, die die Mühen der täglichen Organisation von Schlafen, Essen und Transport zu einem Lifestyle erhoben hatten und mit Verachtung auf all jene herabblickten, die einfach mal Urlaub machen wollten. Ich fragte mich, was dieser Folkrockdesigner von mir dachte. Wie er mich sah, wo er mich einordnete. Ich schnorrte eine seiner Marlboro Lights und ließ mir Feuer geben. Ein angenehmer Schwindel erfasste mich. Ich war klassische Partyraucherin, doch seit Sonja aufgehört hatte, rauchte ich kaum noch.

Meine Fresse, dachte ich und blies den Qualm aus. Dieser dämliche Salzstreuer, wirklich?

Es war unsere fünfte und letzte Woche in Kolumbien und unser letzter Abend in Cartagena. Früh am nächsten Morgen würden Sonja und ich nach Capurganá aufbrechen. Der Höhe- und Schlusspunkt unserer Reise, nachdem wir die letzten Wochen mit diesem Fotoprojekt in den Vororten Bogotás und in den Bergen bei San Gil verbracht hatten. Eine der intensivsten Erfahrungen, die ich in meiner Karriere als Fotografin je gemacht hatte. Dennoch hatte ich mich von Tag zu Tag mehr auf den letzten Abschnitt unserer Reise gefreut, den Urlaubsteil. Drei Übernachtungen in Cartagena und dann fünf Tage bei Capurganá, diesem abgelegenen Fischerort wenige Meilen südlich der Grenze zu Panama, von dem Bekannte von Sonja uns ein paar Monate zuvor bei einem gemeinsamen Abendessen vorgeschwärmt hatten – das Karibische Meer, der tropische Regenwald und die Wasserfälle, die Papageien Pelikane Brüllaffen Korallenriffs, »und das Beste: Es gibt dort nicht mal Autos«. Nach dem Essen hatten Sonja und ich bei einem letzten Glas Rotwein auf dem Sofa gelegen und die Hotelangebote in Capurganá gecheckt. Bis Sonja auf die Tortuga Lodge gestoßen war, eine urig aussehende kleine Hotelanlage ein paar Kilometer außerhalb des Dorfes. Die Lodge lag direkt am Meer, war von wildem Dschungel umfasst und nur per Boot zu erreichen, und als wir durch die Bilder scrollten und die Reviews lasen, war uns klar: Da müssen wir hin.

In den folgenden Wochen ließ Sonja ihre Kontakte spielen und zog den Fotojob dieser internationalen Netzwerkorganisation an Land. Zwölf Arbeitstage mit zwei Journalistinnen und einer Dolmetscherin, davon sieben in den Vororten Bogotás und nochmal fünf auf einer von Frauen betriebenen Kaffeekooperative in der Region Santander. Alleine hätte ich ein so großes Projekt nie angenommen. Und doch war am Ende ich es gewesen, die das gestalterische Konzept entworfen und sich tiefer in die Geschichte der Bürgerkriege und bewaffneten Konflikte in Kolumbien eingelesen hatte. Sonja hatte sich um das Organisatorische gekümmert, die Verträge und Honorare, die Flugbuchungen, die Hotels. Wir hatten uns gut ergänzt. Ich hatte uns immer für ein gutes Team gehalten, nicht nur was die Arbeit und das gemeinsame Reisen anging. Wie sie mir bei der Krebserkrankung meiner Mutter den Rücken freigehalten und Aufträge von mir übernommen, mir bei der Überführung des Leichnams nach Krasnojarsk geholfen und bei der Beerdigung die Hand gehalten hatte. Wie sie auf Partys kaum von meiner Seite wich, weil sie wusste, dass zu viele Fremde auf einem Haufen mich überforderten, wie sie mich rechtzeitig an das Beantragen eines neuen Reisepasses erinnert und mir in den Wochen vor der Reise wiederholt angeboten hatte, mir ein paar Grundzüge Spanisch beizubringen.

Als der Folkrockdesigner seine Kippe ausdrückte und sich aufs Klo entschuldigte, nutzte ich die Gelegenheit und stand auf. Ich legte ein paar Scheine auf den Tresen, steckte die noch halbvolle Schachtel Marlboro Lights und das Feuerzeug ein und verließ die Bar. Die Plaza de Bolívar war immer noch voller Menschen. Ich zwängte mich an Straßenmusikern mit Gitarren und Quetschkommoden vorbei, an schlendernden Pärchen und Gruppen ausgelassener junger Männer und Frauen und ließ gleich mehrere kolumbianische Jungs abblitzen, die mir ihr Zeug andrehen wollten, Blumen, Sonnenbrillen, Kaugummis und Zigaretten, Kokain oder gleich ihre Körper, »Hey my friend what’s your name where you from aaah Alemania Germany Deutscheland Football Lukas Podolski you’re very sweet I like your hair …«.

Ich sah auf die Uhr. Schon halb zwölf durch. Ob Sonja mich bereits als vermisst gemeldet hatte? Die Vorstellung brachte mich zum Lachen. Ich zündete mir eine Zigarette an und stellte fest, dass mein Ärger verflogen war. Sie war halt genervt gewesen, so what. Wahrscheinlich hatte ich sie provoziert, auf jeden Fall hatte ich sie beleidigt, und es tat mir leid. Ich beschloss, mich zu entschuldigen und den Rest der Reise zu genießen. Ich konnte das, solche Dinge einfach beschließen. Ich hatte keine Lust auf Streit, und ich war nicht nachtragend. Andernfalls wärst du auch längst nicht mehr mit ihr zusammen, dachte ich, und: Das wird schon, Lena. Wenn ich zu mir selbst sprach, nannte ich mich immer noch bei der verkürzten Variante meines Vornamens, von der ich damals auf meiner zweiten deutschen Schule gehofft hatte, dass sie mich als ganz normal ausweisen würde. Bis viele Jahre später Sonja in mein Leben getreten war und mich überzeugt hatte, dass Alena doch der viel schönere Name war.

Im Zickzack wankte ich durch die Altstadtgassen und genoss die sich langsam abkühlende Luft. An der Casa Isabella angekommen, nahm ich einen letzten Zug, trat die Kippe aus und warf die Zigaretten in einen Mülleimer. Ich öffnete die Tür, grüßte den Rezeptionisten mit einem Nicken und stieg die Treppen hoch in den ersten Stock. Einen Moment blieb ich vor unserer Zimmertür stehen und horchte. Alles still. Ich schrubbte mir mit dem Zeigefinger über die vorderen Zahnreihen und atmete durch. Cool bleiben, Lena, dachte ich. Was immer da gerade zwischen euch steht, ihr könnt es notfalls auch zuhause noch klären. Contenance, okay?

»Okay«, sagte ich lautlos, dann hielt ich meine Karte an die Tür. Es summte. Ich drückte die Klinke runter und machte einen Schritt ins Zimmer. Die Vorhänge waren aufgezogen, von draußen fiel matt das Licht einer Straßenlaterne durchs Fenster. Das Zimmer war leer. Auf dem Bett lag ein Zettel.

Hab meinen Flug umgebucht und den Nachtbus nach Bogotá genommen. Wir haben ja oft genug darüber geredet, Alena. Es hat so keinen Sinn mehr. Tut mir leid.

Ich schaute mich um. Ihr Koffer und ihre Klamotten waren weg, ihre Sachen im Schrank und die im Bad. Sogar die Zahnpasta hatte sie eingepackt.

Hardcore, dachte ich und musste mich an der Badezimmertür festhalten. Einen Moment stand ich so da, ohne mich zu rühren. Dann drehte ich mich um und öffnete die Minibar.

Am frühen Morgen erwachte ich lang ausgestreckt auf dem Bett und mit dem Hangover des Jahrhunderts. Meine Klamotten stanken nach kaltem Rauch, von den Schuhen abgesehen war ich in voller Montur. Ich stand auf, nahm eine Ibu und putzte mir die Zähne, dann packte ich meinen Koffer und stapfte runter zur Rezeption, wo ich erfuhr, dass das Zimmer und alle Extras bereits bezahlt waren. Der Rezeptionist hat nichts gesagt, aber dieser Blick.

Ich nahm ein Taxi zum Busbahnhof und schrieb Rainer, dass ich anders als geplant alleine kommen, aber trotzdem gerne bei der gebuchten Hütte mit dem Doppelbett bleiben würde. Rainer war der Betreiber der Tortuga Lodge, er hatte sich tags zuvor noch per E-Mail mit Informationen zur Anreise bei uns gemeldet. Am Busbahnhof kaufte ich mir ein Ticket nach Turbo und stieg in einen dieser auf minus tausend Grad runtergedrehten VIP-Busse Richtung Westen. Die fünf Nächte auf der Lodge waren schließlich schon bezahlt, und ich würde einen Dreck tun, Sonja hinterherzudackeln. Sie war weg, es war ihre Entscheidung gewesen, also scheiß auf sie.

Erst auf der zwölfstündigen Fahrt über Montería nach Turbo wurde mir bewusst, was passiert war. Sonja hatte mich verlassen. Lieber flog sie allein und eine Woche früher als geplant zurück ins kalte Hamburg, als die Reise mit mir auch nur einen Tag fortzusetzen. Damit hatte ich nicht gerechnet. Nicht nach drei Wochen Kolumbien, nicht nach über fünf Jahren Beziehung. War die bescheuert? Wollte sie mich verarschen?

Auf etwa der Hälfte der Strecke, wir hatten die Küstenstraße verlassen, die Straßen wurden schlechter und der Wald immer dichter, ließ der Schock langsam nach, und sofort machte sich eine alles beherrschende Leere in mir breit. Vor Kälte bibbernd, mit dem Kopf am verschmierten Busfenster und den Kopfhörern in den Ohren, saß ich da, und ausgerechnet bei … Baby one more time, das der Algorithmus in meinen Mix der Woche gespült hatte, konnte ich nicht mehr an mich halten. Der Bus schob sich gerade in Schrittgeschwindigkeit durch eines dieser nach mariniertem Hühnchen und Autoabgasen riechenden Durchfahrdörfer, deren Ränder aussehen wie komplett aus dem Ruder gelaufene Müllkippen, als Britney ihr Oh pretty baby, I shouldn’t have let you go über die sanften Klaviertöne hauchte und ich beim darauffolgenden I must confess that my loneliness is killing me no-o-o-o-ow jämmerlich zu weinen anfing. Draußen vor dem Fenster drückten sich abgerissene Snackverkäufer und halb verhungerte Straßenhunde durch den Staub, Männer und Frauen mit sehnigen Armen und sonnengegerbten Gesichtern, chancenlose Kinder und Jugendliche, die sich an Schlaglöchern und Autos vorbeischlängelten und kaum weiter denken konnten als bis zur nächsten Mahlzeit. Natürlich beweinte ich mein eigenes Schicksal, nicht das ihre, doch offenbar hatte ich diese Kombination aus Nostalgiekeule und ungeschöntem Anblick der Kaputtheit der Welt im frühen 21. Jahrhundert gebraucht, um einen Zusammenbruch dieser Art überhaupt zulassen zu können. Seit meiner Ankunft in unserer ersten deutschen Stadt sechsundzwanzig Jahre zuvor hatte ich nicht mehr so geflennt. Damals war ich neuneinhalb Jahre alt gewesen und überzeugt davon, dass das Weinen die einzige Sprache war, die mir noch blieb.

Am späten Abend kam ich in Turbo an. Von ihrem wichtigen Hafen abgesehen hatte die alte Schmugglerstadt nicht viel zu bieten. In meinem Reiseführer wurde ausdrücklich davon abgeraten, das Hotel nach Einbruch der Dunkelheit zu verlassen, und obwohl ich nun schon seit Wochen in Kolumbien unterwegs war und allein bei unseren Shootings in den Vororten von Bogotá so einiges an Elend und Armut gesehen hatte, war mir bei der Einfahrt in dieses finstere Nest sofort klar, dass das nochmal eine ganz andere Nummer war. Ein feuchtheißer und komplett zubetonierter Ort, in dem grimmig dreinblickende Männer auf stinkenden Motorrädern durch dunkle, staubige Straßen jagten. Alles in mir sagte: STEIG HIER BLOSS NICHT AUS. Dummerweise war es die Endstation.

Mit letzter Kraft manövrierte ich meinen Koffer aus dem Bus. Sofort fühlte ich mich von tausend Augen beobachtet. Ich war die einzige Weiße weit und breit. Und die einzige Frau. Eine neuerdings alleinreisende Frau. Fuck, dachte ich und steuerte, den Blick stur geradeaus gerichtet, auf eins der zerbeulten Taxis an der Straße zu. Im Reiseführer gab es nur eine einzige Hotelempfehlung, unter deren Nummer ich aber den ganzen Tag niemanden erreicht hatte, und das WiFi-Signal im Bus war zu schwach gewesen, um etwas anderes zu buchen. Mit Händen und Füßen gab ich dem Fahrer zu verstehen, dass ich ein Zimmer in einem halbwegs zentralen Hotel bräuchte. Wie aufgeschmissen ich ohne Sonja und ihre Spanischkenntnisse war, wurde mir erst jetzt bewusst.

Der Fahrer deutete auf ein dunkles Gebäude am Ende der Straße. Hotel Granada stand in verwitterten grünen Lettern über dem Eingang. Es war ungefähr zweihundert Meter entfernt. Ich stieg ins Taxi und ließ mich dorthin fahren.

Ich war am Ende, und ich hatte Angst. Ich konnte einfach nicht mehr.

Der Eingang des Hotels war mit einem schweren Gitter verriegelt. Ein bewaffneter Secu öffnete mir die Tür. Ich bekam ein Zimmer im vierten Stock mit Balkon zur Straße. Mein Abendessen bestand aus einer Dose Cola und einer Packung Pringles aus dem Snackautomaten auf dem Flur. Winzige Eidechsen huschten die Wände entlang und verschwanden in den Löchern der Deckenlampe. Vom Balkon aus sah die Straße aus wie die Kulisse eines dystopischen Endzeitfilms. Ich machte ein paar Fotos mit der Canon und dann noch irgendwelchen artsy Quatsch mit dem iPhone, mit dem ich manisch meine Insta-Story fütterte, bis unten auf der Straße ein Mann entlangkam. Er trug schwere gelbe Gummistiefel und trieb ein Schwein an einem Strick vor sich her. Das Schwein war unfassbar dick und schmutzig. Ich hatte gerade wieder zu meiner Kamera gegriffen und das Motiv herangezoomt, als der Mann dem Schwein mit voller Wucht gegen den Kopf trat. Das Tier gab einen grauenhaften Laut von sich. Ich stürzte zurück ins Zimmer, verriegelte die Balkontür und warf mich aufs Bett.

Nachts wurde ich immer wieder von Schüssen geweckt. Frühmorgens stand ich auf und ging runter zum Hafen.

Der Fährhafen von Turbo war ein von Gittern umzäuntes Areal, vor dem Dutzende Motorräder und Autos mit laufenden Motoren standen, die ohne erkennbaren Anlass vor sich hin hupten. Es dauerte eine Weile, bis ich den richtigen Schalter gefunden hatte, um einen Platz auf dem Acht-Uhr-Boot nach Capurganá zu reservieren. Es war gerade mal halb sieben, und schon herrschte Hochbetrieb. Muskelbepackte Männer in schmutzigen Unterhemden be- und entluden Boote, alles schrie wild durcheinander, niemand lächelte oder lachte, abgesehen von den Kindern, die zwischen den Holzhütten am Wasser spielten. Halb verfaulte Kanus und Fischkutter dümpelten in den sanften Wellen auf und ab, dazwischen schwammen Getränkedosen, Plastiktüten, ein leerer Ölkanister.

»Sechs Kilo Übergewicht«, sagte der Ticketkontrolleur mit Blick auf meinen rosafarbenen Rollkoffer, über dessen Umfang und Farbe Sonja sich die letzten Wochen ständig lustig gemacht hatte. Auf dem Schnellboot seien nur zwölf Kilo Gepäck pro Person erlaubt, erklärte eine Frau in der Schlange, die für mich übersetzte, während ich die genervten Blicke der Passagiere im Nacken spürte – Seht euch die verwöhnte Gringa mit ihrem Koffer an … Schließlich konnte niemand ahnen, dass es sich dabei um ein Fake-Rimowa-Produkt handelte, das ich für dreißig Euro in einem der Ramschläden in St.Georg gekauft hatte und in dem sich nicht etwa zwanzig Paar Schuhe und ein Haufen Abendkleider für die unterschiedlichen Anlässe meines dekadenten Jetsetlebens befanden, sondern vor allem meine Kameratasche mit Objektiven, Blitzgeräten, Akkus und Festplatten.

Ich drückte dem Kontrolleur ein paar Scheine in die Hand und schob mich durch ein Spalier von Körpern in den Wartebereich. Alle Sitzbänke waren besetzt, überall stand scheinbar wahllos abgestelltes und mit schwarzen Plastiksäcken umhülltes Gepäck herum. Auch ich ließ mir einen dieser Müllsäcke aufschwatzen, für zweitausend Pesos, offenbar der Touristentarif. Ich spannte den Sack über meinen Koffer, doch der Koffer war zu groß oder der Beutel zu klein, nur widerstrebend und mit einem hässlichen Knirschen ließ er sich abstreifen und riss dabei an gleich zwei Seiten auf. Ich fluchte. »Komm schon, du Drecksding«, sagte ich durch die Zähne, dann bemerkte ich den Jungen auf der Bank schräg gegenüber, der mir bei meinem unbeholfenen Gehampel zugesehen hatte. Er war um die sieben Jahre alt. Wacher Blick, freches Grinsen.

»Guck nicht so blöd«, zischte ich ihm zu, auf Deutsch.

Erschrocken sah der Junge mich an. Seine Mutter warf erst ihm, dann mir einen fragenden Blick zu. Ich drehte ihnen den Rücken zu, verschnürte den Sack und kritzelte meinen Namen auf das winzige Klebeetikett. Anschließend hockte ich mich auf den Boden und vergrub das Gesicht in meinen Händen. Jetzt komm mal klar, Alte, sagte ich zu mir selbst, aber ich kam nicht klar, ich kam überhaupt nicht klar, im Gegenteil, ich wurde von Minute zu Minute unruhiger. Der Schweiß lief mir die Schläfen entlang, und mein Herz klopfte so schnell, dass ich glaubte, es würde mir jeden Moment aus der Brust springen. Lena, dachte ich, du kannst in diesem Zustand unmöglich auf ein Schnellboot steigen. Ich versuchte, tief durchzuatmen, doch es gelang mir nicht. Ich war kurz davor zu hyperventilieren. Mein Blickfeld verengte sich, und dann begann wieder dieses hochfrequente Sirren in meinem Kopf. Anxiety. Ich dachte: Du musst sofort raus aus dieser Situation.

Und da fielen mir die Tabletten wieder ein.

Lorazepam, die Zweifünfer. Eine Bekannte von Sonja hatte sie mir gegen meine Flugangst verschrieben. Ich bin als Jugendliche häufiger geflogen, meist von Frankfurt über Moskau nach Krasnojarsk und zurück, Geburtstage Familienfeiern Begräbnisse. Dann war ich einige Jahre zu pleite für Fernreisen, seit meinen späten Zwanzigern aber wieder mehr mit dem Flieger unterwegs gewesen. Erst vor ein paar Jahren war das mit der Flugangst losgegangen. Zunächst nur ein leichtes Unwohlsein, hatte das beklemmende Gefühl von Mal zu Mal zugenommen, bis ich schon bei dem Gedanken, ein Flugzeug zu betreten, eine halbe Panikattacke bekam. Tanasgol hatte mir die Benzos empfohlen. Tanasgol war Ärztin in einer psychiatrischen Klinik in Altona, Sonja und sie kannten sich vom Pilates. Eine Zeitlang hatte ich den Verdacht, zwischen den beiden liefe was, ich habe Sonja sogar mal drauf angesprochen, doch die hat nur gelacht und gemeint, Tanasgol sei straight wie ein Lineal und meine Eifersucht so langsam ein Fall für die Couch. Jedenfalls, Tanasgol hat mir dieses Rezept ausgestellt, ich hab’s am Tag vor unserem Abflug eingelöst und mir noch beim Check-in in Fuhlsbüttel eine halbe Pille eingeworfen, exakt dreißig Minuten vor Boarding, genau wie sie es empfohlen hatte. Die andere Hälfte nahm ich beim Umstieg in Amsterdam. Und es hatte gewirkt. Scheißegalpillen hatte Tanasgol das Zeug genannt, und das passte. So relaxt hatte ich noch in keinem Flieger gesessen.

Mit zittrigen Fingern wühlte ich mich durch das Chaos meiner Handtasche. Ich fand das Lorazepam-Döschen im vorderen Fach, schüttete mir eine Pille in die Hand und schluckte sie runter. Eine ganze, ohne Wasser. Ich lehnte mich gegen die Reling und schloss die Augen. Und entspannte mich sofort. Zumindest kommt es mir im Rückblick so vor.

Es war schon kurz nach halb neun und ich wohl kurz weggenickt, als endlich der Aufruf zum Boarding kam. Sofort setzte ein irres Gedränge ein. Jeder Fahrgast trug sein Gepäck selbst, einige benutzten ihre Koffer und Taschen als Rammbock, um Mitreisende aus dem Weg zu schieben. Ich nahm das alles wahr, ließ mich davon aber nicht stressen. Du wirst schon irgendwie aufs Boot kommen, sagte ich mir, man wird dich schon nicht hier stehenlassen.

Die Frau mit dem Klemmbrett am Kai rief meinen Namen auf. Ich zog die Rettungsweste über, die sie mir hinhielt, und nahm den mir zugewiesenen Platz auf einer der mittleren Bänke rechts außen ein. Als der Bootsführer sich an mir vorbeidrängte, bat ich ihn, mich kurz vor Capurganá an diesem Ort namens Soledad aussteigen zu lassen, genau wie Rainer es mir per E-Mail erklärt hatte.

Nach etwa anderthalb Stunden Fahrt gab es eine kurze Pause am Anleger eines kleinen Ortes auf der anderen Seite des Golfes. Kisten und Kartons wurden ein- und ausgeladen, während die Fahrgäste sich auf dem Steg die Beine vertraten oder aufs Klo gingen. Ich blieb als eine der wenigen sitzen. Ich fühlte mich gut. Ich machte mir keine Sorgen. In aller Ruhe betrachtete ich die langgestreckte Bucht und die bunten Häuser, in deren Mitte sich ein großzügig angelegtes, aber verlassen wirkendes Resort erhob. Dann stiegen alle wieder ein, und es ging weiter.

Waren es bisher noch überwiegend flache Mangroven gewesen, hinter denen sich unbewohnt wirkendes Land erstreckte, so tauchten nun nach und nach dicht bewaldete Hügel auf und Klippen, die steil zum Meer abfielen. Schließlich wurden die Motoren erneut gedrosselt.

»Soledad!«, rief eins der Crewmitglieder. Das Schnellboot hielt an einem winzigen Anleger aus Holz. Der Kapitän wuchtete eins der verpackten Gepäckstücke auf die Kaimauer und half mir aus dem Boot. Ich taumelte ein wenig, Puddingbeine, und noch bevor ich das Namensschildchen auf dem Müllsack kontrollieren konnte, hatte das Boot schon wieder abgelegt, und ich war allein.

Am Ende des Anlegers stand eine Marienstatue, von der die Farbe abblätterte, dahinter erhob sich wie eine Wand der Urwald. Riesige Laubbäume, an denen Kletterpflanzen emporrankten, gigantische Farne und etwas gelb Leuchtendes, das aussah wie eine explodierte Bananenstaude. Ich drückte meine Knie durch, dann folgte ich dem Weg, der an einer Holzhütte vorbei den Hügel hinaufführte. Schon nach wenigen Metern befand ich mich im tiefsten Dschungel. Das Licht, die Luft, der Geruch und die Geräuschkulisse, alles hatte sich innerhalb von Sekunden verändert. Kolonnen fetter schwarzer Ameisen kreuzten meinen Weg, Hunderte, nein, Tausende von Tieren, es sah aus, als würde sich der gesamte Boden bewegen. In den Baumwipfeln sangen exotisch klingende Vögel, rechts und links des Weges hätte man eine Machete gebraucht, um weiterzukommen, und wirklich, fifty shades of green.

Vorsichtig balancierte ich den steilen und vom Wurzelwerk der Bäume durchzogenen Trampelpfad empor, versetzt arrangierte Steine dienten als improvisierte Treppe. Oben auf dem Hügel war das Rauschen des Meeres wieder zu hören. Für einen Moment schloss ich die Augen. Ich wischte mir den Schweiß von der Stirn, dann ging ich weiter. Bergab verlor ich auf dem schlammigen Untergrund kurz den Halt, konnte mich dank meines Koffers aber noch fangen. Der Pfad machte einen Knick nach rechts, und dann sah ich ein Holzschild mit der Aufschrift: TORTUGA LODGE.

Die Vegetation lichtete sich und gab den Blick auf eine offene Rasenfläche frei. Ich zog den Koffer jetzt mit beiden Händen hinter mir her, an einem kreisrunden Pool und mehreren bunt gestrichenen Hütten vorbei, hinter denen sich ein Katalogstrand mit Kokospalmen und das türkisfarbene Meer erstreckten. Es sah aus wie in einer Raffaello-Werbung.

Auf der Veranda einer palmgedeckten Holzhütte standen ein Mann und eine Frau. Die Frau war klein und schwarz, Anfang dreißig vielleicht und ausgesprochen hübsch. Der Mann war groß und weiß und drahtig. Ich schätzte ihn auf etwa doppelt so alt wie die Frau. Mit einer Schirmmütze in der Hand stand er da und musterte mich. Kurzes graues Haar, ein Trikot der deutschen Nationalmannschaft und ein Paar stahlblauer Augen hinter einer randlosen Brille. Ich weiß noch, dass ich dachte: Mein lieber Scholli, der sieht aber echt verdammt deutsch aus.

Tja, das war Rainer. Das war das erste Mal, dass ich Rainer Nack sah, und seine ersten Worte zu mir waren: »Du musst Alena sein. Ein Gesicht aus dem Vaterland, wie schön!«

Er hat das wirklich so gesagt, Vaterland. Er machte einen Schritt auf mich zu und hielt mir die rechte Hand hin. Ich ließ den Griff meines Koffers los und schlug ein.

»Setz dich«, sagte er und wies auf einen Tisch, der im Schatten einer Palme neben der Hütte stand. Es klang wie ein Befehl. Dann sagte er etwas auf Spanisch zu der Frau, und an der Art, wie sie ihm antwortete, erkannte ich, dass es sich nicht um eine Angestellte, sondern um seine Partnerin handelte. Der Altersunterschied zwischen den beiden war grotesk. Die Frau verschwand in der Hütte, aus der das Geklapper von Schranktüren und Geschirr erklang. Ich ließ mich in einen der schmuddelig weißen Plastikstühle fallen. Die Sonne brannte vom Himmel, doch auf dem Gelände ging ein angenehmer Wind. Rainer verschränkte die Arme vor der Brust und sah auf mich herab.

»Gute Anreise gehabt?«

»Hat ’ne Weile gedauert«, antwortete ich. »Ganz schön ab vom Schuss hier.«

Er lachte. »Wem sagst du das.«

An irgendwen erinnerte er mich. Einen Schauspieler oder so. Gene Hackman vielleicht? Gene Hackman als Royal Tenenbaum nur in Deutsch? Er drehte sich um und rief einem der Arbeiter etwas zu, die an einer blau gestrichenen Hütte schräg gegenüber mit Umbauarbeiten beschäftigt waren. Dann knarrte hinter uns eine Stufe, und die Frau stand vor mir, ein Glas mit einer orangefarbenen Flüssigkeit in der Hand, das sie wortlos lächelnd vor mir abstellte.

»Begrüßungscocktail«, sagte Rainer. »Keine Sorge, alkoholfrei. Und voll bio.«

Er lachte dünn und schob sich die Mütze in die Stirn. Erst jetzt erkannte ich das grüne Hakenkreuz darauf. Und dass ich da zusammengezuckt bin, das kann man sich vielleicht vorstellen.

Am Vormittag des 8. Januar 1961 machen Spaziergänger bei Osterspai, einem an der großen Rheinschleife gelegenen Dorf zwanzig Stromkilometer nördlich des Loreleyfelsens, eine grauenhafte Entdeckung. Im Kiesbett, genau bei Rheinkilometer 575, wurde eine Wasserleiche angespült. Der Körper ist stark aufgequollen und liegt auf dem Bauch. Die Spaziergänger, ein junger Mann und eine junge Frau, die wenige Tage zuvor erst ihre Verlobung bekanntgegeben haben, kommen gerade vom Gottesdienst in der katholischen Kirche St.Martin. Der 8. Januar 1961 ist ein Sonntag. Dem Toten fehlt der linke Schuh, ansonsten ist er vollständig bekleidet. Es handelt sich um einen Mann im Alter zwischen vierzig und sechzig Jahren, genauer lässt sich das bei dem Zustand der Leiche nicht sagen. Ein übler Geruch geht von ihr aus, die Haut schimmert bläulich weiß. Der junge Mann übergibt sich in einen Brombeerstrauch, dann eilt das Paar ins Dorf und meldet den Fund bei der örtlichen Polizeiwache. Ein herbeigerufener Arzt stellt den Tod fest, die Leiche wird in das Pathologische Institut Koblenz gebracht. Es scheint keine Fremdeinwirkung vorzuliegen. Der Tote trägt weder Papiere bei sich noch einen Ehering oder sonstigen Schmuck. Nachdem eine Überprüfung der Vermisstenanzeigen in der Region ergebnislos geblieben ist und keinerlei Rückschlüsse auf die Identität des Mannes gezogen werden konnten, wird die Leiche in einem Reihengrab auf dem Bezirksfriedhof Metternich beigesetzt.

Genau zehn Jahre und sieben Wochen zuvor, am 22. November 1950, kommt gut fünfundvierzig Kilometer stromabwärts in Bingen am Rhein ein Junge zur Welt. Die Eltern nennen ihn Rainer. Rainer ist das mittlere von drei Kindern. Ein neugieriger, aber schüchterner Bub von zarter Konstitution. Sein Bruder Wolfgang ist ein Jahr älter als er, die Schwester Mia gut zwei Jahre jünger.

Jeden Morgen nach dem Frühstück verlässt der Vater die kleine Mansardenwohnung und geht zur Arbeit. Heinrich Nack ist Dienstvorsteher in der Güterabfertigung am Bahnhof Bingerbrück, nur ein Stück die Straße runter am Fuße des Hügels. Als wichtiger Verkehrsknotenpunkt der Deutschen Reichsbahn wurde Bingen im Krieg stark zerstört. Die Deutsche Reichsbahn heißt nun Deutsche Bundesbahn. Auf dem Rangierbahnhof stoßen Dampflokomotiven dunklen Qualm in die Luft. Der Alltag ist grau. Die Häuser, die Straßen, die Kleider, alles grau. Selbst die wenigen Autos haben traurige Farben. Im Frühling wirkt es, als schämten die Blumen sich für ihren freudvollen Anblick.

Im Oktober 1956, kurz vor Rainers sechstem Geburtstag, wird Heinrich Nack zum Oberinspektor bei der Eisenbahndirektion im dreißig Kilometer entfernten Mainz befördert. Die Familie zieht in eine Wohnsiedlung in der Mainzer Oberstadt, direkt gegenüber der Uniklinik. In den von den Luftangriffen der Alliierten verschont gebliebenen Mietshäusern wohnen überwiegend Mitarbeiter der Deutschen Bundesbahn mit ihren Familien. Dahinter kommen die Wohnblöcke für die städtischen Angestellten, dann die mit den Beschäftigten der Deutschen Bundespost. Die Wohnung der Nacks liegt im zweiten Stock und ist fast doppelt so groß wie die Wohnung in Bingerbrück. Neben Eltern- und Kinderschlafzimmer gibt es noch ein Wohnzimmer und das vordere Zimmer, in dem sich die Nähmaschine der Mutter Frieda Nack, geborene Haas, und eine Klappcouch für Gäste befinden.

Das Familienleben spielt sich am Küchentisch ab. Heinrich Nack isst zum Abendbrot gerne noch etwas Warmes, den mit heißer Brühe übergossenen Kartoffelsalat der Mutter oder ein paar Rühreier, die sie ihm auf einem Extrateller neben sein Brettchen stellt. Manchmal reicht er Rainer eine Gabel und gibt ihm etwas von seinem Essen ab. Neben seinem Papa zu sitzen, beim Tischgebet seine Hand zu halten und mit ihm vom selben Teller zu essen ist für Rainer das Schönste auf der Welt.

Im vorderen Zimmer hängt ein gerahmtes Bild vom Vater als junger Soldat, das Rainer sich gerne ansieht. Heinrich Nack war Leutnant bei der Luftwaffe und während des Krieges in Narvik stationiert, einer Hafenstadt in Norwegen, ganz weit oben, nördlich des Polarkreises. Die Bilder in seinem Norwegen-Fotoalbum zeigen ihn und die Kameraden vor ihren Hütten und am Lagerfeuer, beim Essen und beim Kartenspielen, auf Pferden, auf Skiern und vor einer flachen alten Kirche. Auch ein paar Kanonen und zerstörte Kriegsschiffe sind zu sehen. Auf Rainers Lieblingsbild steht der Vater in seiner gebügelten Uniform an einem Fjord und blickt in die Kamera, neben sich sein Hund, der aufrecht im Schnee sitzt. Der Hund heißt Rex und ist ein Deutscher Schäferhund. Die Kinder wollen alles über Rex und über die Erlebnisse ihres Vaters in Norwegen wissen, doch wenn sie zu viele Fragen stellen, heißt es von der Mutter immer nur, sie sollen nicht so neugierig sein.

Oft stellt Rainer sich die Mitglieder seiner Familie als Tiere vor. Sein großer Bruder ist ein schlauer Fuchs, die kleine Mia eine Kuschelkatze oder ein zotteliges Hündchen, und wenn sie sich nicht gerade zanken, stellt er sich die beiden immer als Susi und Strolch vor. Seine Mama ist eine Eule, manchmal aber auch ein bissiger Hund. Seinen Papa hingegen sieht Rainer immer als Bär. Als einen großen braunen Bären mit lieben Augen und ganz weichen Tatzen.

Im Frühjahr wird Rainer eingeschult. Obwohl die Lehrer streng sind und, wie die meisten Erwachsenen, niemals lachen, geht Rainer gerne zur Schule. Besonders mag er Raumlehre und den Turnunterricht. Ein aufgeschlossener Junge, der oft vor sich hin träumt und meist jünger geschätzt wird, als er ist. Außerdem ist er sehr dünn. So dünn, dass die Mutter ihn zu Dr. Franck schleppt, dem Hausarzt der Familie, der aber Entwarnung gibt – dem Knirps fehle nichts, er sei halt nur etwas später dran und außerdem sehr lebhaft. Von nun an bekommt Rainer von seiner Mutter jeden Morgen einen Löffel Sanostol verabreicht. Eine kleine Vorzugsbehandlung, die er als mittleres Kind sehr genießt.

Ihre Nachmittage verbringen die Brüder mit den anderen Kindern der Siedlung an der frischen Luft. Sie veranstalten Wettrennen um die Häuserblocks, spielen Fangen und Verstecken in den Brachen am Römerwall oder lassen auf den Steinplatten im Innenhof ihre Murmeln laufen. An waschfreien Tagen wird der Hof zum Bolzplatz, meist aber kicken sie am Plätzchen, einem Plateau nördlich der Siedlung, das zum Fort Josef gehört und an dessen Rand die Kanone steht, ein Denkmal für die Gefallenen eines Fußartillerie-Regiments im Ersten Weltkrieg. Dort zu spielen ist den Kindern streng untersagt, und wenn der Wildschütz kommt, müssen sie rennen.

Rainer ist sieben Jahre alt, als er seinen ersten Toten sieht.

Es war Wolfgangs Idee, ins Geisterhaus einzusteigen. An einem verregneten Herbstnachmittag Anfang Oktober treffen sich die Jungs beim Fort Josef an der Kanone. Neben Wolfgang und Rainer sind noch Hans Kiesewetter, Heinz Paduch und Alfred Voigt dabei, alles Jungs aus der Siedlung, außerdem Wilfried Ruschke, der in einer der Baracken am Römerlager wohnt, bei den Ausgebombten, wie die Mutter sie nennt.

Das Geisterhaus ist eine von Unkraut und Gestrüpp überwucherte Ruine, die zwischen Klinikgelände und Plätzchen steht. Geduckt schleichen die Jungs rüber zum Zaun und geben sich gegenseitig Räuberleiter. Nur Alfred Voigt bleibt unter einem der Kastanienbäume zurück, um Schmiere zu stehen. Alfred Voigt wurde letzten Sommer auf der Flucht vor dem Wildschütz von einem Auto angefahren, seitdem hat er einen Gehschaden und wird von allen nur noch Der Humpelhopser gerufen.

»Alles dicht«, sagt Wolfgang, und tatsächlich, sämtliche Eingänge des Geisterhauses sind von Trümmern und Schutt versperrt. Dann aber entdeckt Hans Kiesewetter neben der verschütteten Kellertreppe ein ausgebranntes Fenster, etwa vierzig Zentimeter breit und knapp einen Meter hoch. Es wird entschieden, dass der Schmächtigste und Kleinste als Erster einsteigen soll. Der Schmächtigste und Kleinste von allen ist Rainer.

»Ich mach das nicht.«

Hans Kiesewetter verzieht das Gesicht. »Und ob du das machst, Klein-Nack.«

»Ich will aber nicht.«

»Dann gehst du wohl besser nach Hause«, sagt Wolfgang streng. »Aber glaub bloß nicht, dass du dann nochmal mitdarfst.«

Murrend gibt Rainer sich geschlagen. Mit den Füßen voraus hangelt er sich durch das Loch und in den Keller hinab. Er stützt sich an der Wand ab und lässt sich fallen. Er horcht, dann macht er einen vorsichtigen Schritt nach vorne. Hans Kiesewetter leuchtet ihm den Weg. Die Kiesewetters wohnen schräg unter den Nacks im selben Haus. Hans geht in Wolfgangs Klasse, die Taschenlampe hat er seinem Alten aus dem Keller geklaut. Er stopft sie sich in den Hosenbund und klettert durch das Loch, Wolfgang und Ruschkes Wilfried machen es ihm nach. Nur Heinz Paduch will auf einmal lieber draußen bleiben und Wache schieben.

»Doppelt gemoppelt hält besser«, sagt er.

Die Jungen lachen. Heinz Paduch galt von jeher als gnadenloser Schisser. Seine eigene Angst versucht Rainer hinunterzuschlucken. Vor dunklen und verlassenen Orten wie diesem hat er sich schon immer gefürchtet. Auch wenn er sich häufig fragt, wie es wäre, ein Geist zu sein. Ob Geister wohl auch einsam und traurig sind? Ob sie manchmal weinen, und wenn ja, kann man ihre Tränen sehen?

Unter Einsatz ihrer Ellbogen schieben Wolfgang und Hans Kiesewetter sich an Rainer vorbei. Links und rechts gibt es zwei Kellerräume mit halb aus den Angeln gerissenen Türen. Der Raum auf der rechten Seite ist bis auf ein paar Holzbretter und eingestürzte Regale leer. Die Luft ist modrig und feucht, überall Spinnweben und Mäusekot, der Raum links ist komplett verschüttet.

»Was ist da unten?«, ruft Heinz Paduch von draußen.

»Schlaraffenland«, antwortet Wolfgang.

»Schön wär’s«, sagt Hans Kiesewetter und lacht.

»Psst«, macht Ruschkes Wilfried. »Oder wollt ihr den Wildschütz auf den Plan rufen?«

Am Ende des Gangs, neben der Treppe nach oben, befindet sich eine Tür. Sie ist nicht verschlossen, geht aber nach außen auf, und der Boden ist von Schutt und Brettern übersät. Die Kinder räumen alles zur Seite. Als sie damit fertig sind, halten sie einen Moment inne, bevor Wolfgang mit einem Ruck die Tür aufreißt. Ein strenger, fauliger Geruch schlägt ihnen entgegen. Durch das verschüttete Fenster dringt schwaches Licht in den Raum. Er ist größer als die anderen beiden und geht Richtung Straße. Unruhig zuckelt der Lichtkegel der Taschenlampe über den staubigen Boden. Wolfgang macht einen Schritt nach vorne. Rainer, der sich mit der linken Hand am Riemen der Lederhose seines Bruders festgekrallt hat, folgt ihm.

»Leuchte mal in die Ecke«, sagt Wolfgang.

»Wohin?«, fragt Hans Kiesewetter.

»In die Ecke da.«

»Welche Ecke?«

»Gib schon her, Doofkopp«, stöhnt Wolfgang und reißt dem Nachbarsjungen die Taschenlampe aus der Hand. Systematisch leuchtet er den Boden ab, bis der Lichtstrahl an der hinteren Ecke des Raums an einem Stiefel hängenbleibt. Es ist ein schwerer schwarzer Lederstiefel, einer dieser Knobelbecher. Langsam wandert der Lichtstrahl nach oben. In dem Stiefel steckt ein Bein.

»Da sitzt jemand«, flüstert Wolfgang.

»Verarschen kann ich mich selbst«, sagt Ruschkes Wilfried, der ganz hinten im Türrahmen steht und den Kopf recken muss, um überhaupt was zu sehen.

»Wenn ich’s doch sage!«

»Hör auf, Mensch, ich scheiß mich gleich ein«, sagt Hans Kiesewetter, und wenn sein Alter ihn so hören könnte, der würde ihm gehörig das Maul mit Seife auswaschen.

»Passt auf«, sagt Wolfgang, dann richtet er den Schein der Taschenlampe in die Zimmerecke. Hans Kiesewetter entfährt ein spitzer, fast lautloser Schrei. Rainer spürt es warm an seinem Bein hinunterlaufen. Drei Meter vor ihnen, in einem Schaukelstuhl aus Holz, sitzt ein Mann.

»Was ist denn los da unten? Gibt’s was zu sehen?«, erklingt von weit entfernt Heinz Paduchs Stimme.

Der Mann ist vollständig bekleidet. Ganz zusammengesunken hockt er da, den Kopf auf der linken Schulter abgelegt, wie eingeschlafen. Er trägt eine Wehrmachtsuniform, auf seinem Kopf thront ein Stahlhelm. Das Gesicht ist Richtung Wand gerichtet, neben ihm auf dem Boden liegt eine Pistole. Eine Pistole und eine schwarze Aktentasche.

Hans Kiesewetter ist der Erste, der spricht. »Ist der tot?«

»Das wollen wir doch hoffen«, antwortet Wolfgang. Es soll lässig klingen, doch Rainer spürt, dass auch seinem großen Bruder die Muffe geht.

»Leck mich doch am …«, sagt Ruschkes Wilfried, bringt den Satz aber nicht zu Ende.

Für einen kurzen Moment ist es vollkommen still. Dann macht Hans Kiesewetter einen Schritt nach vorne. Langsam streckt er den Arm aus, doch Wolfgang ist schneller. Blitzschnell greift er sich die Pistole und schiebt sie unter den Latz seiner Lederhose.

»Spinnst du? Was soll das?!«, protestiert Hans Kiesewetter. »Ich hab sie zuerst gesehen, und meine Funzel ist es auch!«

Wolfgang drückt ihm die Taschenlampe gegen die Brust. »Schnapp dir die Tasche, und dann nichts wie raus.«

Die Jungen rennen den Gang hinunter und klettern durch die schmale Öffnung zurück ins Freie, erst Wolfgang, dann Hans Kiesewetter und dann Ruschkes Wilfried, der nicht genug Anlauf nimmt und wie wild mit den Beinen strampelt, so dass lauter kleine Steine auf Rainer hinabregnen und er immer weiter zurücksackt. Er kriegt Panik und ruft um Hilfe, doch der bescheuerte Ruschke läuft einfach los. Dann kommt Wolfgang zurück. Er zieht seinen Bruder über die Schwelle nach draußen und hinter sich her, um das Geisterhaus herum und über den Zaun zum Kastanienbaum, wo die anderen schon auf sie warten.

»Was hast du denn da für ’ne Tasche, Kiesewetter?«, will Alfred Voigt wissen. Dann blickt er an Rainer hinab und wiehert los. »Na, Klein-Nack, haben wir uns eingestrullt?«

Wolfgang boxt ihm auf den Oberarm, der Humpelhopser verstummt.

»Morgen um drei an der Kanone«, flüstert Wolfgang und blickt von einem zum anderen. »Bis dahin kein Mucks, ist das klar?«

Allgemeines Nicken. Die Brüder laufen zur Straße, gefolgt von Hans Kiesewetter, am Plätzchen vorbei, den Abhang hinunter und auf ihren Wohnblock zu. Sie vergewissern sich, dass die Luft rein ist, dann schlüpfen sie durch die offen stehende Haustür und geradewegs die Treppenstufen runter zum Kohlenkeller der Nacks.

Die Aktentasche ist nicht verschlossen. Sie hat zahlreiche Fächer, und in diesen Fächern befinden sich lauter Schnallen, in denen schmale Fläschchen mit Flüssigkeiten in unterschiedlichen Farben stecken, Grün, Rot, Hellblau, Braun. Bei der Pistole handelt es sich um eine Walther P.38. Ein Rückstoßlader mit innen liegendem Hahn. Ihr Vater hatte so eine im Krieg, wie Wolfgang und Rainer von einem der Bilder aus dessen Norwegen-Fotoalbum wissen. Jeder darf die Knarre einmal anfassen und in den Händen wiegen, bevor Wolfgang sie in der Tasche verstaut und die Tasche unter den leeren Kartoffelsack hinter der Kohlenkiste stopft. Dort sollte sie so schnell niemand finden. Die Kohlen werden alle paar Wochen vom Kohlenhändler gebracht, der ständig in Eile ist und seine Briketts achtlos in die Kiste kippt, und diese Briketts hoch in die Wohnung zu holen, das ist Aufgabe der Jungs, jeden Samstagnachmittag vorm Baden, mit einer speziellen Trage und am besten immer gleich die Ration für die gesamte Woche. Sie löschen das Licht, schließen die Tür und gehen den Gang runter zum Keller der Kiesewetters. Hans Kiesewetter legt die Taschenlampe seines Vaters zurück an ihren Platz, anschließend hocken die Kinder sich im Kreis auf den Boden und beratschlagen, was jetzt zu tun sei.

Sie müssten den Eltern von ihrem Fund und von dem toten Soldaten erzählen, findet Rainer. Schließlich könnte es sein, dass sie gesehen wurden, »und wenn herauskommt, dass wir im Geisterhaus waren und einen Toten gefunden und nichts gesagt …«.

»… und seine Pistole mitgenommen haben und seine Aktentasche …«, ergänzt Wolfgang.

»… dann kommen wir in Teufels Küche …«

»… oder direkt in den Knast …«

»Unsinn!«, ruft Hans Kiesewetter. Mit flehendem Blick beschwört er die beiden dichtzuhalten. In der Siedlung kennt jeder jeden, und wenn die Eltern des einen etwas spitzkriegen, dann wissen es bald auch die anderen. Eine ordentliche Tracht Prügel ist für den jungen Kiesewetter keine Ausnahme, genau wie für viele andere Kinder der Siedlung. Alfred Voigt und seine acht Geschwister etwa werden regelmäßig von ihrem Vater in die Waschküche kommandiert, wo sie sich wie die Orgelpfeifen aufstellen müssen und eins mit dem Stock auf den Arsch kriegen, und das Schlimmste ist, sämtliche Nachbarn bekommen es mit. Heinrich Nack ist sogar mal höchstpersönlich zu Herrn Voigt gegangen, um ihm ins Gewissen zu reden. »Mensch, Willi«, hat er gesagt, »das kannst du mit den Kindern doch nicht machen, du bist doch auch Christ!« Aber der alte Voigt hat nur abgewunken und gelacht. Er habe keine Lust, sich nach einem langen Arbeitstag jedes Mal die Diskussionen zuhause anzuhören, von wegen die Kleinen hätten die Großen geärgert, die Großen passten nicht richtig auf die Kleinen auf und all diese Sperenzien. Da ziehe man den Gören besser unterschiedslos eine über: »Das schärft den Truppengeist und hat uns ja wohl auch nicht geschadet!«

Der Papa von Wolfgang und Rainer dagegen sagt immer nur: »Das tut man nicht«, wenn die Kinder etwas falsch gemacht haben, und die schlimmste Strafe ist, wenn es samstagabends keine Bluna gibt. Viele ihrer Freunde beneiden die beiden um ihren Vater. Nur ganz selten rutscht ihm mal die Hand aus, zuletzt im Winter, als die Kinder vom Spielen nach Hause kamen und Rainer auf die Frage, warum alle aufs Klo müssten, nur er nicht, wahrheitsgemäß antwortete, er habe unten in die Hecke gepinkelt, worauf er sich so dermaßen eine fing, dass er durch den halben Wohnungsflur geschleudert wurde. Abends beim Gutenachtgebet setzte der Vater sich dann auf Rainers Bettkante und erklärte, er sei nun mal Beamter und eine Respektsperson und dass in der Nachbarschaft über die Familie geredet würde, wenn sie als Inspektorenkinder sich nicht anständig zu benehmen wüssten. Was Rainer, so verstört er auch war, irgendwie einleuchtete. Schließlich dürfen die Geschwister auch nichts zu essen von den Nachbarn annehmen, damit bloß nicht der Eindruck entsteht, sie seien bedürftig.

Ein paar Wochen später ist die Aktentasche mitsamt der Pistole verschwunden. Wer sie entdeckt und weggeschafft hat, die Brüder wissen es nicht. Niemand macht eine Bemerkung, niemand stellt sie oder den jungen Kiesewetter zur Rede. Im neuen Jahr wird das Geisterhaus abgerissen, um Platz für ein neues Klinikgebäude zu machen, und schon bald kommt es Rainer vor, als hätte er die ganze Sache nur geträumt. Auch wenn der Anblick des Toten ihn noch lange verfolgt.

»Und, wie läuft’s in der Schule?«, fragt die Oma.

»Gut«, antwortet Wolfgang.

»Bei mir auch«, sagen Mia und ihre Cousine Hildegard unisono. Beide wurden Anfang des Jahres eingeschult. Die Nesthäkchen.

Oma Seibersheim wendet sich an Rainer. »Und du, freust du dich schon auf die Erstkommunion im Frühjahr? Dann wirst du Messdiener, wie dein Bruder. Wie heißt euer Pfarrer noch?«

»Lüders«, antwortet Rainer.

»Lüders, richtig«, sagt die Oma. »Und, freust du dich nun auf deine Erstkommunion oder nicht?«

»Was soll der sich denn nicht auf die Kommunion freuen, auf die Kommunion freut sich doch jeder«, sagt der Großvater.

»Unterbrich mich nicht, kleiner Mann«, gibt die Oma in breitem Dialekt zurück – Unnerbresch misch net, klaa Männsche.

»Pah«, macht der Großvater und kneift die Augenbrauen zusammen.

Nach der Zehn-Uhr-Messe in der Stephanskirche haben die Geschwister sich mit ihren Eltern auf den Weg zum Hauptbahnhof gemacht, den Zug nach Bingen und von dort aus den Bus nach Seibersheim genommen, wie jeden zweiten Sonntag. Opa und Oma Seibersheim sind die Eltern des Vaters und schon sehr alt, und weil sie so oft streiten, schlafen sie in getrennten Zimmern.

Die Oma würde ihn um höchstens einen Zentimeter überragen, behauptet der Großvater, »und das auch nur wegen deiner Frisur«.

»Ach ja?« Die Oma steht auf. »Dann lass uns einen Vergleich machen.«

»Einen Vergleich?«

»Ich fordere dich heraus, komm.«

»Nun werd nicht albern, Frau«, sagt der Großvater.

Seine Worte gehen im Gejubel der Kinder unter: »AU JA, EIN VERGLEICH!«

Leise vor sich hin meckernd steht er auf. Die Großeltern stellen sich Rücken an Rücken in die Mitte der Stube, und während Wolfgang auf den Tisch klettert und den beiden ein Frühstücksbrettchen auf die Köpfe legt, versammeln sich die Cousins und Cousinen als Jury auf den Bänken. Ihr Urteil ist einstimmig. Das Brettchen liegt schief, und es neigt sich ganz klar zum Kopf des Großvaters.

»Schiebung!«, ruft Opa Seibersheim. »Der Wolfgang hat sich bloß nicht getraut, der Oma die Dauerwelle platt zu drücken!«

Dann geht er zur Tür und sagt, er müsse die Kuh melken, obwohl es schon fast Mittag ist und die Kuh bestimmt schon längst gemolken wurde.

Die Großeltern versorgen sich auf ihrem Hof weitestgehend selbst, neben der Kuh haben sie noch eine Ziege, ein Schwein und mehrere Hühner, außerdem einen Gemüseacker, zahlreiche Obstbäume und ein paar Weinreben am Hang. Wenn Rainers Vater zu einem Späßchen aufgelegt ist, holt er die Kuh aus dem Stall und reitet unter dem Gejohle der Kinder über den Hof, als wäre er ein Cowboy und die Kuh sein Pferd. Zur Weinernte und zum Schlachten fährt er stets für ein paar Tage nach Seibersheim, und wenn er zurückkommt, hat er selbstgemachten Käse oder Wurst dabei.

Heinrich Nack ist das jüngste von sechs Geschwistern und ein ausgesprochener Familienmensch. Als er hört, dass sämtliche Bahnmasten auf der Strecke von Bingerbrück nach Bad Kreuznach neu gestrichen werden sollen, nutzt er seine Kontakte und schanzt Onkel Hermann den Auftrag zu, der einige Jahre zuvor den Malerbetrieb des Großvaters übernommen hat. Dann bekommt er Wind davon, dass Onkel Hermann heimlich einen Teil der bereitgestellten Farbe zur Seite schafft, um sie für andere Aufträge zu verwenden. Er redet seinem Bruder so lange ins Gewissen, bis der einwilligt, die gestohlene Farbe zu ersetzen und künftig die Finger von krummen Geschäften dieser Art zu lassen.

»Wer ist der Ältere von euch beiden?«, fragt Rainer einmal, als die beiden in der Stube am Tisch sitzen und Bier trinken.

»Ich, sieht man das nicht?«, antwortet Onkel Hermann und lacht.

Rainer zeigt mit dem Finger auf seinen Onkel. »Haha, dann musst du als Erster sterben!«

Erbost haut sein Vater auf den Tisch. »Hältst du wohl die Backen, so was sagt man nicht!«

Für einen Moment ist es ganz still im Raum, dann prusten der Vater und der Onkel gleichzeitig los. Erschrocken schaut Rainer zu Boden, dann stimmt er in das Gelächter ein, aber ganz leise und vorsichtig, weil er nicht weiß, worüber genau die Erwachsenen lachen und was er falsch gemacht hat.

Von seinen Tanten versucht Rainer sich fernzuhalten, die wollen ihn immer abknutschen, weil er so zart und knuffig ist. Besonders Tante Wilhelmine ist ganz vernarrt in ihren Neffen. Tante Wilhelmine ist Rainers Patentante und stramme fünfzehn Jahre älter als sein Vater. Eine runzlige Frau mit dünnen, farblosen Lippen und wässrigen Augen. Ihr Mann, Onkel Franz, hat seit dem Krieg eine Metallplatte im Kopf, die ihn manchmal von jetzt auf gleich furchtbar ausrasten lässt, die Kinder dürfen mit dem Onkel nicht alleine sein. Eines Sommernachmittags wird die ganze Familie Zeuge, wie Onkel Franz während eines Gewitters unter grässlichem Kreischen und mit rudernden Armen durch den Garten rennt, bis er von mehreren Männern überwältigt und in den Hühnerstall gesperrt wird, wo er sich auf dem Boden wälzt und immer wieder seinen Kopf gegen das Gitter schlägt.

Wochen später wird Rainer selbst in den Hühnerstall gesperrt, von seinen Cousins und Cousinen, die sich gar nicht mehr einkriegen über den verweichlichten Stadtjungen, der sich aus Angst vor den aufgeregt um ihn herumflatternden Hühnern in den Staub geworfen hat. Danach geht Rainer nicht mehr so gern zu den Großeltern nach Seibersheim.

Ihre Ferien verbringt die Familie in den Bergen. Mit der Bahn geht es nach Enzisweiler am Bodensee, St.Johann im Pongau oder ins Stubaital, immer nach Süden, nie nach Norden oder Westen, und nie ans Meer. Rainer liebt die Reisen mit der Familie, in Erinnerung bleiben wird ihm aber vor allem jener Osterurlaub in den österreichischen Alpen, in dem zum ersten Mal etwas spürbar anders ist.

Schon bei der Ankunft kommt es zu einem hässlichen Streit zwischen den Eltern, als diese nach zwanzig Minuten Fußmarsch vom Bahnhof erfahren müssen, dass ihre Pension abgebrannt ist. Die Mutter ist vollkommen außer sich.

»Warum in drei Gottes Namen hast du dich vor der Abfahrt nicht noch einmal dort gemeldet?«, herrscht sie den Vater an, der nur hilflos die Schultern hebt. Was die Mutter noch wütender macht. »Das ist doch nicht NORMAL, was hast du dir denn dabei GEDACHT, WO SOLLEN WIR DENN JETZT HIN?«

Statt ihr zu antworten, dreht der Vater sich um und marschiert zurück Richtung Bahnhof.

»BLEIBST DU WOHL HIER!«, brüllt die Mutter ihm hinterher. »