6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Droemer eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

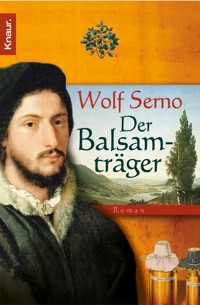

Der ›Buckelapotheker‹ Pausback ist riesengroß – doch sein Hirn ist ziemlich klein. Mit einem Reff auf dem Rücken zieht er von Dorf zu Dorf, um seine Tinkturen und Arzneien anzubieten – und wird dabei mehr als einmal übers Ohr gehauen. Da naht Rettung in Gestalt eines Mannes, der zwar keine Füße mehr hat, dafür aber einen blitzschnellen Verstand. Gemeinsam ziehen die beiden fortan ihrer Wege, doch dann verlieben sie sich ausgerechnet in dieselbe Frau. Von Stund an ist es aus mit der innigen Kameradschaft zwischen den Balsamträgern. Beide ahnen nicht, dass die schöne Eva ein dunkles Geheimnis umgibt: Sie ist eine Giftmischerin ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 590

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

Wolf Serno

Der Balsamträger

Roman

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Der ›Buckelapotheker‹ Pausback ist riesengroß – doch sein Hirn ist ziemlich klein. Mit einem Reff auf dem Rücken zieht er von Dorf zu Dorf, um seine Tinkturen und Arzneien anzubieten – und wird dabei mehr als einmal übers Ohr gehauen. Da naht Rettung in Gestalt eines Mannes, der zwar keine Füße mehr hat, dafür aber einen blitzschnellen Verstand. Gemeinsam ziehen die beiden fortan ihrer Wege, doch dann verlieben sie sich ausgerechnet in dieselbe Frau. Von Stund an ist es aus mit der innigen Kameradschaft zwischen den Balsamträgern. Beide ahnen nicht, dass die schöne Eva ein dunkles Geheimnis umgibt: Sie ist eine Giftmischerin …

Inhaltsübersicht

Widmung

Hallimasch

Prolog

Einer …

Einer trage …

Einer trage des …

Einer trage des andern …

Einer trage des andern Last …

Einer trage des andern Last, so …

Einer trage des andern Last, so werdet …

Einer trage des andern Last, so werdet ihr …

Einer trage des andern Last, so werdet ihr das …

Einer trage des andern Last, so werdet ihr das Gesetz …

Einer trage des andern Last, so werdet ihr das Gesetz Christi …

Einer trage des andern Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen.

Epilog

Ein Dank

Eine Verbeugung

Eine Erklärung

Für mein Rudel:

Micky, Fiedler († 16), Sumo, Buschmann, EddiUnd diesmal auch für alle,in denen ein Fünkchen Eulenspiegel steckt.

Eßbar, jedoch nicht roh

Abgrenzung: Meist in Büscheln auf Holz lebender Trichterpilz mit beringtem Stiel, honiggelbem, rosafuchsigem bis bräunlichem, klein-schuppigem Hut und herb zusammenziehend schmeckendem Fleisch … Wert: Wegen der Massenhaftigkeit, mit der der Hallimasch in vielen Gegenden auftritt, ist er einer der wichtigsten Speisepilze. Die zähen Stiele sind fortzulassen. Der Genuß roher Pilze hat wiederholt zu leichten Vergiftungen geführt; man tut gut, diese Art stets vor der Zubereitung abzukochen und das Kochwasser fortzugießen …

aus: Pilze Deutschlands;Dr. Walther Neuhoff, H. H. Nölke Verlag, Hamburg 1946

Tödlich giftig

Hutoberseite: honiggelb bis mittelbraun, Mitte gelb, Rand braun; hygrophan; feucht durchscheinend gerieft; bei Trockenheit gänzlich gelbocker; jung kugelig, alt flach; bis zu vier Zentimeter breit. Hutunterseite: Lamellen; gerade angewachsen, jung ockerbraun; alt rostbraun … Bemerkungen: enthält Amanitine (Gifte des Grünen Knollenblätterpilzes) … Verwechslungen: Stockschwämmchen, Hallimasch.

aus: Bestimmungsbuch Pilze; Gina Wolters, Birgit Stobbe;Südwest Verlag, München 1999

Prolog

Potzblitz, gute Frau! Da hätt ich Euch fast über den Haufen gerannt, ich bitte um Vergebung!« Der blonde Jüngling riss voller Schrecken die Arme hoch, ließ sie wieder sinken und setzte ein entwaffnendes Lächeln auf.

Die Frau, der seine Worte gegolten hatten, war eine schwere Matrone mit streitlustigen Augen. »Wer mich umrennen will, muss mehr Fett auf den Rippen haben!«

Der Jüngling lachte schallend. »Trefflich gesagt, trefflich gesagt, fürwahr!« Plötzlich wurde er wieder ernst. »Aber was sehen meine Augen? Ist es ein Trugbild, ein Irrlicht gar? Jetzt erkenn ich Euch! Wie schön, Euch zu begegnen! Ihr seid die Witwe Findteisen, stimmt’s?«

»Allerdings«, versetzte die Dicke ungerührt. Denn um das zu wissen, musste man kein studierter Kopf sein. Sie war in der Stadt bekannt wie ein bunter Hund. »Allerdings«, wiederholte sie und wollte weiter, denn an diesem heiteren Morgen, man schrieb den 23. Aprilis Anno 1777, war Mittwochsmarkt in Schmalenbach, einem kleinen Ort im Thüringer Land. »Ich hab’s eilig!« Doch irgendwie war der Bursche ihr noch immer im Weg, und da sie nicht recht vorwärts kam, fragte sie schließlich: »Wer bist du? Ich kenne dich nicht.«

»Ich bin Listig!«, strahlte der Jüngling.

»Das mag sein. Wie du heißt, wollte ich wissen. Ich habe dich noch nie gesehen.«

»Listig heiß ich, gute Frau.«

»Lächerlich. Das ist kein Name.«

»Vielleicht. Vielleicht auch nicht.«

»Ja, ja, stiehl mir nicht länger meine Zeit.« Die Findteisen hatte endgültig genug von dem Spaßvogel. Der Markt wartete, und sie hoffte auf eine frische Forelle aus der Schwarza.

»Vielleicht heiße ich nicht Listig, aber ich bin’s. Immerhin hab ich bemerkt, dass Euch bei unserer kleinen Rempelei Geld zu Boden gefallen ist.«

»Wie?«

»Ihr habt Geld verloren.« Der Jüngling bückte sich, sammelte die Münzen auf und übergab sie der Witwe mit einer artigen Verbeugung.

»Waaas? Ja, das ist doch …« Die Dicke schluckte. »Danke.« Widerstrebend musste sie dem Burschen Abbitte leisten. Er schien nicht nur ein Spaßvogel zu sein, sondern auch eine ehrliche Haut. »Nun ja. Hier, nimm. Ein kleiner Finderlohn. Niemand soll sagen, die Witwe Findteisen ließe sich lumpen. Kauf dir etwas zu essen, bist ja klein wie ein Spatz und dünn wie ein Spargel.«

»Ergebensten Dank, und vergelt’s Gott!« Der Jüngling verbeugte sich erneut, diesmal noch tiefer, und blickte der schweren Matrone nach. Die Münzen in der Hand wiegend, kicherte er: »Ich bin Listig, und ich bin listig, du dicke Vettel! Wenn ich’s nicht wär, hätt ich dir alles geklaut – und wär Gefahr gelaufen, dass du den Büttel auf mich hetzt. So aber bin ich kein Dieb, sondern ein ehrlicher Finder.«

Er ging zu einem Stand, an dem es verführerisch nach Gebratenem duftete, und kaufte sich zwei Würste. Mit vollen Backen kauend, schlenderte er die Marktgassen entlang. Wieder einmal hatte er sein Ziel erreicht: satt zu werden, ohne dafür einen Finger krumm machen zu müssen.

Alles in allem war er kein schlechter Kerl, und gegen Arbeit hatte er noch nie etwas gehabt – solange andere sie verrichteten. Er selbst fasste sie nur ungern an. Umso eifriger war er, wenn es um die Freuden der Tafel ging. Er konnte gewaltige Mengen vertilgen und ebenso viel trinken. Dabei blieb er stets schlank wie eine Gerte, und niemand hätte zu sagen vermocht, warum er kein Jota zunahm.

Beschwingt stopfte er sich den Rest der Wurst in den Mund und verließ den Markt.

Bald darauf hatte er die Stätte seines Wirkens verlegt. Den Rempel-Trick konnte man nur ein- oder zweimal gefahrlos anwenden. Versuchte man ihn öfter, wurden die Leute misstrauisch.

Listig hielt sich nun in der Nähe der Antonius-Kirche auf, wo er die Kunst des Bettelns ausüben wollte. Das Gotteshaus stammte aus dem Jahre 1247 und war benannt nach dem heiligen Antonius, dem Schutzpatron der Haustiere und dem Bewahrer vor Feuersbrünsten. Sein Kennzeichen war das T-förmige Kreuz, und aus ebendiesem Kreuz wurde ein kostbarer Splitter in der Sakristei verwahrt. Man sagte, er wäre fünf Zoll lang und aus Eisenholz, weshalb er unzerstörbar sei und bis zum Tag des Jüngsten Gerichts halten werde.

Die Leute von Schmalenbach kamen nicht selten in die Kirche, um vor dem Schrein, in dem er sich befand, niederzuknien und den heiligen Antonius anzuflehen, er möge Krankheiten von ihrem Vieh nehmen und den roten Hahn von ihren Dächern verbannen. Sie taten es, obwohl ihre Kirche schon lange keine katholische mehr wahr, sondern eine, in der die Lehren des Doktor Martin Luther Einzug gehalten hatten – Lehren, die es verboten, Reliquien anzubeten. Doch auch über zweihundertsechzig Jahre nach der Reformation glaubten immer noch viele, den Überresten der Heiligen entströme eine göttliche Gnade, und sie waren davon überzeugt, dass selbst dem geringsten Teil noch dieselbe Kraft innewohnte wie dem ehemaligen Ganzen.

Der Pfarrer, ein älterer, gichtgeplagter Gottesmann namens Klapproth, drückte dabei stets ein Auge zu, denn er wollte weder den Splitter von seinem jahrhundertealten Platz entfernen, noch seine Schäfchen in der Kirche missen.

Listig kümmerte das alles wenig. Ihm war nur wichtig, dass er an einem günstigen Ort saß, um Almosen zu erbitten. Er wusste: Im Angesicht Gottes mochte kaum einer Nein sagen, wenn eine Hand sich ihm flehentlich entgegenstreckte. Trotzdem war das Bettelgeschäft kein Leichtes, denn es gab eine Menge abgerissener Gestalten, die mit ihm um die Spendenfreudigkeit der Vorübergehenden rangen.

»Verschließt euer Herz nicht vor einem, den es hungert und dürstet!«, rief er laut. »Denn wie heißt es im Heiligen Buche? ›Geben ist seliger denn nehmen‹, ja, so steht es schwarz auf weiß in der Apostelgeschichte zu lesen, ihr guten Leute!«

Listigs Behauptung stimmte sogar, denn er hatte in Rudolstadt eine Lateinschule besucht, weshalb er nicht nur die Gelehrtensprache in Wort und Schrift ein wenig beherrschte, sondern auch an Exegese-Lektionen teilgenommen hatte.

»Verschließt euer Herz nicht vor einem, den es hungert und dürstet …«, hob er wiederum an, aber so jammervoll seine Stimme auch klang, kein noch so kleines Geldstück fand den Weg in seine Kappe. Die anderen Bettler waren einfach geschickter. Sie schrien lauter und waren dreister.

Listig schaute sich das eine Zeit lang mit an und beschloss dann zu handeln. Er verschwand kurz, kam zurück, ließ sich am Fuße der bronzenen Luther-Statue nieder und begann alsbald wie Espenlaub zu zittern. Als niemand ihn beachtete, jaulte er auf wie ein Hund. Doch auch das half nichts. Niemand schenkte ihm seine Aufmerksamkeit.

Da heulte Listig wie ein ganzes Rudel Wölfe, zitterte noch mehr, lief bläulich an – und hatte endlich Erfolg. Ein paar Menschen schauten zu ihm herüber. »Was hat der Kerl denn?«, fragte ein älterer Mann. »Er schreit, als sei der Bocksbeinige in ihn gefahren.«

»Keine Ahnung«, erwiderte ein anderer, und ein Dritter zuckte mit den Schultern und rief: »Die Almosenjäger sind doch alle gleich! Zu faul, einem Tagewerk nachzugehen, das sage ich euch! Wenn ihr mich fragt, ich denke, sie sind …«

Niemand sollte jemals erfahren, was der Mann gedacht hatte, denn in diesem Augenblick schlug Listigs Oberkörper hart auf dem Pflaster auf. Er hatte sich nicht mehr aufrecht halten können – nicht einmal im Sitzen. Er schnappte nach Luft, röhrte, röchelte, und zum gewaltigen Schrecken der Gaffer schoss ihm ein Blutstrahl aus dem Mund.

Das Blut breitete sich zu einer Lache aus, während Listig weiterhin am Boden lag und zum Steinerweichen keuchte.

»Es muss etwas geschehen!«, rief der ältere Mann. Alle pflichteten ihm sofort bei.

»Ja, es muss etwas geschehen!«

»Ganz recht, ganz recht.«

»Aber was?«

»Der Bursche muss in ein Siechenhaus.«

»Wir haben kein Siechenhaus, das nächste ist in Saalfeld. Wir müssen ihn dahin schaffen.«

»Ja, ja, aber ich habe keine Zeit. Dringende Geschäfte! Gott ist mein Zeuge.«

»Ich habe auch keine Zeit.«

»Ich auch nicht.«

»Dann sollten wir uns wenigstens barmherzig zeigen.«

»Wie? Ach so!«

Ein halbes Dutzend Münzen fiel auf Listig herab, ein Teil landete in der Kappe, ein anderer in der Blutlache. »Des Himmels Segen über euch, ihr guten Leute«, würgte er hervor, während er mit einer Geschwindigkeit, die seinem Zustand keineswegs entsprach, das Geld einsammelte.

Minuten später schien es ihm wieder besser zu gehen. Er schickte sich an, den Standort zu verlassen, als ihm plötzlich ein hochaufgeschossener Kerl in den Weg trat. Er war so groß, dass Listig zu ihm aufblicken musste wie in eine Baumkrone. »Guter Kniff«, nuschelte der Lange. Er zog ein Stück Tabakpriem aus der Tasche und bot es an. »Biste Kunde?«

Listig zuckte mit den Schultern und musste die Anwort schuldig bleiben.

Der Lange setzte nach: »Wennde kein Strohmer bist, wie’n Kaffer siehste jedenfalls nich aus un wie’n Hannwasser auch nich.«

Listig, der weder wusste, was ein Kunde, noch was ein Strohmer, ein Kaffer oder ein Hannwasser war, legte die Stirn in Falten. »Wenn das ein Rätsel sein soll, Gevatter, so musst du dir die Lösung schon selbst verraten.«

Da schob sich der Lange den Priem in den Mund, dorthin, wo schon ein anderer steckte. Seine Kiefer begannen zu mahlen und den neuen Tabak mit dem alten zu vermischen. Es sah aus, als wandere in seiner Backentasche ein Ball auf und ab.

Listig lachte auf. »Beim Barte meiner Mutter! Wenn ich’s recht bedenk, bin ich kein Kunde, jedenfalls im Moment nicht, weil ich, wie du selber siehst, gerade nichts kaufe! Aber du, Gevatter, schaust drein wie ein Hamster. Hahaha!«

Der Lange stellte ruckartig das Kauen ein. »Halt’s Maul, oder ich polier dir’s!« Er schien keinen Spaß zu verstehen.

»Es war doch nur ein Ulk, mein Freund! Nimm einfach an, es gäb mich gar nicht. Ich wär ein Nichts, ein Neutrum, ein Stück Luft.«

Doch es war zu spät. Der Lange schnaufte: »Willst so tun, als wärste ’ne Spukgestalt, wie? Kommst dir wohl lustig blöd vor, wie? ’s wird dir nix nützen, ich hau dich um.« Er holte aus und schlug zu, doch Listig war rasch einen Schritt zurückgesprungen.

»Warte, Spukgestalt!« Wieder schlug der Lange zu. Listig konnte abermals ausweichen, diesmal nur um Haaresbreite. Er dachte schon, er würde gehörig Senge beziehen, denn ein Fortlaufen war angesichts der langen Beine seines Angreifers unmöglich, da kam ihm der Zufall zu Hilfe. Ein Schrei ertönte aus der Kirche, und ein Name wurde gerufen: »Hannikel, he, Hannikel! Nu komm schon, ’s geht los!«

Widerstrebend ließ der Lange von Listig ab und eilte zum Kirchenportal, wo er rasch hinter der großen Flügeltür verschwand. Listig blickte ihm nach. Ihm fiel auf, dass nicht nur Hannikel, sondern auch alle anderen Bettler fort waren. Während er noch darüber nachdachte, drang schwarzer Qualm aus der Kirchentür. Was mochte das bedeuten? Die Tür flog auf, der Rauch wurde zu einer riesigen Wolke. »Feuer!«, schrie irgendwo eine Stimme. »Feuer, Feuer! Holt Wasser, Leute, holt die Spritzpumpe, holt die Wehr!«

Augenblicke später herrschte ein unvorstellbares Durcheinander. Die Kirche brannte lichterloh, aus ihrem Glockenturm züngelten mannshohe Flammen. Menschen rannten über den Platz, jammernd und klagend und Wassereimer in den Händen schwingend, mit denen sie ihr Gotteshaus retten wollten. Doch sie wurden daran gehindert durch noch mehr Menschen, die lange Hälse machten und Unverständliches schrien, durch Hunde, die bellten, Pferde, die scheuten, und nicht zuletzt durch eine Menge zwielichtiger Gestalten, die nacheinander aus der Kirche stürzten, mit rußgeschwärzten Gesichtern, aber lachend und grölend, denn sie hielten reiche Beute in den Händen: goldene Kreuze, goldene Leuchter und goldene Schalen.

Listig sah das alles und machte sich hinter der Luther-Statue ganz klein. Viele Gedanken wirbelten in seinem Kopf herum. Die Bettler vor der Kirche waren Räuber gewesen! Sie hatten nur den rechten Zeitpunkt abgepasst, um Feuer zu legen und die Kostbarkeiten zu rauben. Am helllichten Tag! Es stimmte also doch, was allerorten behauptet wurde: dass die Untaten der Räuber überhand nahmen und niemand ihrer Herr werden konnte. Man sagte, das Gaunertum hätte sich krakengleich ausgebreitet, von Süden nach Norden, von Westen nach Osten, und das, obwohl so berühmte Raubkumpane wie der Bandenführer Friedrich Schwahn, genannt »Sonnenwirtle«, durch die Hand des Henkers gestorben war, ebenso wie der bayerische Hiesel, ein Wildschütz und Schlagetot, sowie eine Reihe anderer Rebellen und ihre Männer.

Nun war es so weit, dass die Lumpen auch im friedlichen Thüringen umgingen! Wer wohl ihr Anführer sein mochte? Der lange Hannikel? Nein, der war zu dumm …

Listig dankte seinem Herrgott, dass er so kurz geraten war, und zog den Kopf noch tiefer ein. Allerdings nützte sein Versteck ihm wenig, denn die Rauchwolken krochen über den Boden heran und erreichten ihn alsbald. Er rang nach Luft. Fort, nur fort! Hastig band er sich ein Tuch vors Gesicht und wollte sich dünnemachen, da sah er etwas zwischen den Schwaden, das ihn stocksteif werden ließ: Keine fünf Schritt von ihm entfernt schlug der lange Hannikel auf den Herrn Pfarrer ein! Dieser duckte sich und umklammerte mit den Händen einen goldenen Kasten.

»Her mit dem Schrein!«, schrie Hannikel.

»Erst musst du mich umbringen«, keuchte Klapproth.

Doch der Pfarrer war alt, und Hannikel war jung, und so dauerte es nicht lange, bis der Räuber die Kostbarkeit erbeutet hatte. Was dann passierte, konnte Listig zunächst nicht sehen, denn wieder legte sich dicker Qualm über das Geschehen. Dann teilten sich die Schwaden erneut, und er erkannte, dass Hannikel fortlaufen wollte, aber nicht vom Fleck kam, da Klapproth wie eine Klette an ihm hing.

»Lass los, Pfaffe!«, schrie der Räuber und befreite sich mit einem mächtigen Ruck. Dabei flog das Türchen des Schreins auf, und etwas Längliches, Schwarzes fiel heraus, das wie ein langer Nagel aussah. Die beiden Streitenden bemerkten es nicht, denn schon wieder hing Klapproth an Hannikels Rockzipfel, verzweifelt bemüht, den Kirchenschatz zu retten.

»Loslassen, verflucht nochmal!« Der Räuber kam endgültig frei und lief mit Riesenschritten davon, verfolgt von dem händeringenden Klapproth.

Listig schaute auf den heruntergefallenen Gegenstand und dachte: Beim Bart meiner Mutter, wenn das nicht der AntoniusSplitter ist! Er spähte nach allen Seiten, aber niemand konnte ihn beobachten, weil der Rauch ihn wie eine Wand abschirmte. Nur die verzweifelten Rufe der Retter waren zu hören. Da bückte er sich und hob den Splitter auf.

Wenige Augenblicke später war er in einer Seitengasse verschwunden.

Zwei Tage danach tauchte Listig in Schwarzburg auf. Auch hier versuchte er es mit dem Rempel-Trick. Aber sei es, dass die Schwarzburger besser aufpassten, sei es, dass sie geiziger waren, in jedem Fall klappte seine List nicht wie gewünscht. Deshalb musste er sich etwas anderes einfallen lassen, und er ging zur Kirche, in der gerade die Sechs-Uhr-Abendmesse gelesen wurde.

Wie erwartet, hing eine Reihe unbewachter Hüte im Eingang. Listig nahm einen und überprüfte rasch das Hutband. Ja! Hatte er sich’s doch gedacht: Darunter waren ein paar Münzen eingenäht. Rasch klaubte er sie heraus, biss darauf und steckte die Hälfte wieder zurück. Hätte ihn jemand dabei ertappt und einen Dieb genannt, hätte er ihm geantwortet: »Aber nein, mein Freund, ein Dieb war ich nur zu dem Zeitpunkt, wo ich dem Mann alles genommen hatte! Doch das tat ich nicht. Ich hab ihm aus freien Stücken die Hälfte seiner Barschaft geschenkt, also bin ich ein barmherziger Samariter.«

Nach diesem Zwischenspiel kam der Abend, und Listig suchte das Gasthaus Zum doppelten Ochsen auf. Er hoffte, er würde die Wirtin davon überzeugen können, ihm Speise und Trank umsonst zu überlassen. Sie war hübsch, so um die dreißig, mit ansehnlichen Rundungen. Allerdings machte sie ein Gesicht, als wäre mit ihr nicht gut Kirschen essen. Misstrauisch musterte sie ihn und brummte: »Eines sag ich dir gleich: Wenn du nicht mit klingender Münze zahlst, wirst du bei mir keine Suppe essen.«

»Das stört mich nicht, Frau Wirtin«, versetzte Listig fröhlich, »ein paar gebratene Zeisige, zarte Krammetsvögel oder ein Stieglitz werden es auch tun!« Womit er die Lacher auf seiner Seite hatte.

»Wildpastete kannst du haben.«

»Die nehm ich. Aber eine doppelte Portion. Und frisches weißes Brot. Und eine große Kanne Wein. Ich hab einen anstrengenden Tag hinter mir.«

Wieder lachten die anderen Zecher, und die Wirtin zog sich in die Küche zurück.

Listig aß und trank und ließ es sich schmecken. Da er Unmengen vertilgen konnte, war er schließlich der Letzte in der Gaststube. Die Wirtin erschien, gähnte und sagte nicht unfreundlich: »Du bist ein beachtlicher Esser und ein kräftiger Zecher dazu. Aber nun ist es Zeit zum Bezahlen.«

»Zum Bezahlen?«, wunderte sich Listig und trank einen Schluck Wein. »Kommt, setzt Euch erst einmal zu mir, wir halten noch ein Schwätzchen.«

»Nein, ich bin müde.«

»Dann muntere ich Euch auf.«

»Nichts da. Ich will Schluss machen. Du zahlst auf der Stelle, oder ich hole die Nachtwache.«

»Aber warum denn gleich so garstig, Frau Wirtin? Hier, nehmt Euch einen Becher und trinkt den Rest aus der Weinkanne. Dann will ich Euch entlohnen.«

Das Wort »entlohnen« besänftigte die Ochsenwirtin. »Meinetwegen«, brummte sie und ließ sich neben Listig nieder. Im Gegensatz zu ihrem Gast hatte sie wirklich einen anstrengenden Tag hinter sich, und die Beine taten ihr weh. Im Übrigen war dieser Listig schon lustig, das musste sie zugeben. Er hatte die anderen Gäste ein ums andere Mal mit lockeren Reden unterhalten, sodass sie tiefer als sonst ins Glas geguckt hatten. Und wenn sie es recht bedachte, sah er sogar ganz passabel aus. »Aber glaub ja nicht, du könntest dich vorm Bezahlen drücken.«

»Um des lieben Heilands willen!« Scheinbar zu Tode erschrocken fasste Listig sich an die Brust. »Habt Ihr etwa geglaubt, ich wollte die Zeche prellen?«

»Nein«, sagte die Wirtin, obwohl sie genau das befürchtet hatte.

»So nehmt denn Euren Lohn.« Listig griff in seine Gürteltasche und fingerte den Antonius-Splitter hervor. »Hier, das dürfte mehr als ausreichend sein.«

»Was soll das? Willst du mich auf den Arm nehmen?«

Listig lachte. »Aber gern, wenn es sein muss! Gestärkt hab ich mich ja zur Genüge.«

»Lass den Unsinn. Nimm den Piekser weg und gib mir mein Geld.«

»Geld? Wieso Geld?« Listig riss erstaunt die Augen auf. »Ihr habt am Anfang selbst gesagt: ›Wenn du nicht mit klingender Münze zahlst, wirst du bei mir keine Suppe essen.‹ Also hab ich lieber Wildpastete bestellt, in der festen Überzeugung, sie würd nichts kosten.«

»Ja, das ist doch …« Die Wirtin musste, ob sie wollte oder nicht, lachen. So frech wie dieser Bursche war ihr noch keiner gekommen. Dann besann sie sich und sprang auf. »Das kannst du gleich noch einmal der Nachtwache erzählen!«

Listig zog sie am Rock zurück, was ihn einige Anstrengung kostete. »Aber, aber, Ochsenwirtin. Ich will doch bezahlen, nur nicht mit klingender Münze! Hier, nimm den Splitter, es hat eine ganz eigene Bewandtnis damit.«

»Nein. Auf den Arm nehmen kann ich mich selber!« Wieder wollte die Wirtin aufstehen, und wieder wurde sie daran gehindert.

Listig lachte. »Das möcht ich sehen! Aber Spaß beiseite: Der Splitter stammt aus dem Kreuz des heiligen Antonius. Bis vorgestern lag er noch in der Antonius-Kirche in Schmalenbach. Er bewahrt das Vieh vor Krankheiten und das Haus vor Feuergefahr.«

»Pah!«, machte die Wirtin. »Deshalb ist die Kirche wohl auch abgebrannt? Da siehst du, wie wertlos dein Antonius-Splitter ist – wenn er es überhaupt ist.«

Listig biss sich auf die Lippen. Seine Zunge war schneller als sein Hirn gewesen. Rasch überlegte er und sagte dann: »Der Splitter ist echt, nur war er zum Zeitpunkt des Brandes schon außerhalb der Kirche, weshalb er seine Wirkkraft nicht mehr in ihr entfalten konnte. Er wirkt immer gerade dort, wo er verwahrt wird. Wenn Ihr also nie wieder den roten Hahn in Eurem Haus haben wollt, nehmt Ihr ihn an. Er ist aus Eisenholz und hält bis zum Jüngsten Tag.«

Die Wirtin zögerte. »Meinst du wirklich?«

»Ja, das meine ich.« Listig legte wie von ungefähr seine Hand auf ihre Hüfte und fuhr fort, über die wundersamen Kräfte des spitzen Hölzchens zu erzählen. Er ließ seiner Fantasie freien Lauf, erfand weitere Eigenschaften und Besonderheiten und schilderte alles in so lebhaften Farben, dass die Ochsenwirtin irgendwann sagte:

»Man könnte meinen, es steckt Leben darin.«

»Gewiss tut es das.« Listig kniff er der Wirtin in den Po.

»Autsch! Lass das!«

»Das war nicht ich, das war der Splitter.«

Die Wirtin kicherte. »Du Schwerenöter.«

Listig verstand das als Aufforderung und kniff gleich noch einmal, diesmal allerdings viel sanfter, und er kniff auch nicht in den Po, sondern in den Busen. Er war erst achtzehn Jahre alt, aber er wusste schon manches über die Frauen. Zum Beispiel, dass sie manchmal »Nein« sagten, wenn sie »Ja« meinten. Auch bei der Ochsenwirtin schien das der Fall zu sein. »Ich bin zum ersten Mal im Thüringischen«, schwindelte er, während er abermals sanft in ihren Busen griff, »aber ich hab die Landschaft schon lieb gewonnen. Ich mag die Hügel, die sich so stolz emporrecken.«

Die Wirtin schob seine Hand von ihrer Brust. »Du scheinst einen Blick für die Schönheiten der Natur zu haben.«

»Fürwahr, den hab ich.« Listigs Hand ließ sich nicht entmutigen. Wieder umfasste sie eine der Brüste, verweilte ein wenig, strich über die Spitzen, die sich unter dem Leinenstoff abzeichneten, wanderte anschließend am Mieder hinunter und schob sich zwischen die Schenkel. »Ich mag es, die Täler zu durchwandern, und ich mag den Wald – besonders, wenn er schwarz und dicht ist. Am allerliebsten aber mag ich es, wenn sich im dichten Wald eine kleine Höhle verbirgt. Du kennst nicht zufällig eine in der Nähe?«

Wieder kicherte die Ochsenwirtin. Sie zögerte nur kurz. Dann sagte sie: »Ja, ich kenne eine.«

Wenig später ging im Doppelten Ochsen das Licht aus.

Die folgenden drei Tage blieb Listig in Schwarzburg, denn er mochte die Wirtin gut leiden. Nur ein kleiner Wermutstropfen fiel in sein Glück: Zwar durfte er weiter die Freuden der Liebe genießen, für die Freuden der Tafel jedoch musste er zahlen. Was wiederum bedeutete, dass er den Menschen auf der Straße ein paar Münzen abluchsen musste.

So schnitzte er sich Späne aus Kaminholz und pries sie als Antonius-Splitter an, wobei er Stein und Bein schwor, sie seien ein Geheimmittel gegen Krankheiten aller Art. Tatsächlich gelang es ihm, eine beachtliche Zahl zu verscherbeln, doch er konnte nicht endlos so weitermachen, denn mit den Splittern war es wie mit dem Rempel-Trick: Irgendwann wurden die Leute misstrauisch. Deshalb erbat er sich von der Wirtin etwas Rote-Bete-Saft und eine Fischblase.

»Rote-Bete-Saft und eine Fischblase?«, entgegnete sie. »Bist du jetzt völlig von Sinnen?«

Listig lachte, und wenn er lachte, konnte sie ihm nichts abschlagen. Als er hatte, was er brauchte, wanderte er damit zur Kirche und setzte sich in der Nähe des Gottesackers nieder. »Verschließt euer Herz nicht vor einem, den es hungert und dürstet!«, rief er den Alten zu, die sich mit der Pflege der Gräber beschäftigten. Doch sie verstanden ihn nicht, denn sie waren schwerhörig. Und als sie ihn verstanden, schüttelten sie nur die Köpfe. Da griff Listig zu der List, die ihm schon in Schmalenbach geholfen hatte. Er begann zu heulen und zu zittern und sich auf dem Boden zu wälzen. Und als er sicher war, dass alle zu ihm herüberschauten, biss er auf die Fischblase in seinem Mund.

Der Rote-Bete-Saft verfehlte seine Wirkung nicht. Die Alten kamen erschreckt herbeigelaufen und rätselten, was zu tun sei. Schon wollte ein Mütterchen ihm eine Münze zustecken, da schob sich plötzlich ein kräftiger Mann dazwischen. Der Mann war mindestens doppelt so alt wie Listig und sicher dreimal so schwer. Er hatte eine Glatze, einen Vollbart und eine dröhnende Stimme. Und mit dieser Stimme rief er: »Geht nur wieder zu den Gräbern eurer Lieben, ihr guten Leute, ich kümmere mich um diese Jammergestalt.«

Das ließen die Alten sich nicht zweimal sagen, und als sie fort waren, schaute der Glatzköpfige Listig an. »Katzenblut oder Kirschsaft?«, fragte er.

Listig musste sich erst einmal besinnen. Zu schnell waren die Ereignisse abgelaufen. Doch er begriff, dass er dem Mann nichts vormachen konnte. »Rote Bete«, sagte er.

»Guter Kniff!«

»Ja«, sagte Listig, rappelte sich auf und wich zwei Schritte zurück. Er hatte nicht vergessen, dass der Schläger Hannikel mit ebendiesen Worten an ihn herangetreten war.

»Hast Angst, dass ich dir die Knochen knicke? Brauchst du nicht. Obwohl ich davon lebe, Gebein zu brechen.«

Wieder musste Listig an Hannikel denken. Auch der Räuber hatte in Rätseln gesprochen. Er beschloss, einstweilen nichts zu sagen.

Der Glatzköpfige nahm den großen hölzernen Kasten ab, den er auf dem Rücken trug, und stellte ihn auf den Boden. Es gab ein schepperndes, metallisches Geräusch. Dann zog er eine Münze hervor und gab sie Listig mit den Worten: »Hier nimm, denn du besäßest jetzt eine solche, wenn ich mich nicht eingemischt hätte. Aber ich musste unbedingt wissen, welcher Kniff sich hinter deiner Aufführung verbarg. ›Einfallsreichtum ist der erste Schritt zum satten Magen‹, sage ich immer.«

»Danke.« Listig nahm das Geldstück. Er hatte sich wieder gefangen. »Wenn Ihr nicht dazwischengegangen wärt«, sagte er, »hätt ich viel mehr als nur eine Münze bekommen.«

»Oho! Das Bürschlein fängt an zu feilschen und bemüht Sätze, die mit ›Wenn‹ anfangen! Wenn, wenn, wenn … Wenn alle Menschen auf dieser Welt gesunde Beißer hätten, wäre ich längst verhungert. Ich bin Zahnbrecher, musst du wissen. Ich breche Zahngebein aus den Mäulern der Leute.«

Als würde diese Tätigkeit ihm besonderes Vergnügen bereiten, begann der Glatzköpfige lauthals zu lachen und entblößte dabei einen allein stehenden Zahn im Oberkiefer. »Ja, da glotzt du, was? Bin mir selbst der beste Kunde. Habe den letzten Stummel für einen besonderen Anlass übrig gelassen.«

Listig grinste. »Der Schuster hat immer die schiefsten Leisten, und der Barbier die wenigsten Haare.«

»Hoho!« Der Glatzköpfige lachte weiter. »Nur dass deine Vergleiche auf mich nicht zutreffen. Ich sage den Leuten immer: ›Seht her, das Zähneziehen ist ganz leicht, ich habe es oft genug an mir selbst ausprobiert.‹ Glaube mir, das überzeugt jeden!«

»Mich nicht«, entgegnete Listig. »Warum gleich den ganzen Zahn ziehen, wenn der Schmerz besiegt werden kann? Ihr macht der Pein ein Ende, wenn Ihr mit Schuhen unter freiem Himmel auf frischer Erde steht, den Kopf eines Frosches fasst, sein Maul öffnet, in sein Maul spuckt, ihn bittet, dass er die Zahnschmerzen mit sich nimmt, und ihn dann freilasst.«

»Äh, wie?«

Listig zog seine Lippen auseinander, sodass sein ganzes, makelloses Gebiss sichtbar wurde. »Glaubt mir, das überzeugt jeden.«

Jetzt hatte der Glatzköpfige verstanden. Er lächelte schief. »Bist mir ein rechter Bruder Jux!«

»Und ein großzügiger dazu. Denn der Rat war ganz umsonst. Ihr aber habt mich um meinen Bettellohn gebracht. Ihr müsst ihn mir ersetzen.«

»Hartnäckig bist du obendrein.« Der Glatzköpfige kratzte sich nachdenklich den Bart. »Nun ja, vielleicht hast du nicht ganz Unrecht. Du könntest mich ein Stück Weges begleiten. Dann magst du dir dein Geld als meine Assistenz verdienen.«

»Als Eure Assistenz?« Listig überlegte nicht lange. Schwarzburg hatte viele Vorzüge zu bieten, nicht zuletzt die Willigkeit der Ochsenwirtin, aber es juckte ihn bereits wieder in seinen Reiseschuhen. »Auf denn! Wohin gehen wir, Herr Zahnbrecher?«

»So schnell schießen die Preußen nicht! Meinst du nicht, wir sollten uns vorher bekannt machen? Mein Name ist Boltrich, Franz Boltrich. Sag du zu mir.«

»Ich heiße Listig.«

»Sagtest du Listig?«

»Das tat ich.«

»Listig. Nun ja, warum nicht. Höre also, Listig: Wir werden hier erst einmal verweilen. Denn der Zahnbrecher kennt für seinen Broterwerb kein besseres Feld als den Gottesacker.«

»Den Gottesacker?«

»Genau. Wo die Toten liegen, sind die meisten Alten anzutreffen. Warum? Weil sie die Gräber pflegen. Oder hast du schon einmal einen Springinsfeld auf dem Friedhof entdeckt? Siehst du. Und warum interessiere ich mich für die Alten? Weil sie die schlechtesten Zähne haben. Egal, in welches ihrer Mäuler du hineinschaust, es findet sich immer ein Beißer darin, der herausgerissen werden will. Aus allen diesen Gründen bleiben wir hier.«

Nach dieser langen Rede öffnete der Zahnbrecher seinen Holzkasten und förderte zunächst einen Klapptisch zu Tage. Es folgte eine Reihe blitzender, Furcht einflößender Instrumente, die er sorgfältig darauf ablegte. »Du kannst schon mal nach einem Behandlungsstuhl Ausschau halten«, sagte er zu Listig.

»Beim Barte meiner Mutter! Wo soll ich hier einen Behandlungsstuhl auftreiben?«

»Geh zu den Grabsteinen. Daneben steht häufig ein Bock oder ein Schemel.«

Listig tat, wie ihm geheißen, und alsbald erblickte er einen dreibeinigen Schemel, auf dem ein alter Mann kauerte. »Gott zum Gruße«, rief er, »jetzt fehlt nur noch, dass Euch der Zahnwurm plagt, Väterchen!«

»Woher weißt du das?«, brummte der Alte verdrießlich.

Listig verbarg seine Überraschung. Sollte er tatsächlich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen haben? Einen Behandlungsstuhl gefunden und den Kranken gleich dazu? »Ich weiß es eben!«, sagte er laut. »Und ich weiß auch, wie Euch geholfen werden kann.«

Kurz darauf saß der Alte vor Boltrich und schielte besorgt auf die ausgebreiteten Werkzeuge.

»Nur keine Angst, Väterchen!«, rief der Zahnbrecher betont fröhlich, »schaut mir lieber in den Schlund. Ja, so ist’s recht. Was seht Ihr? Richtig, ein leeres Gefängnis. Denn alles, was einst darin saß, ist nach und nach ausgebrochen. Hahaha!«

Boltrich lachte über seinen eigenen Scherz, ohne darauf zu achten, dass der Alte ihn keineswegs komisch fand, und fuhr fort: »Glaubt mir, Väterchen, ich habe jeden meiner Zähne eigenhändig herausgezogen, und ich will meinen eigenen Kopf essen, wenn es auch nur ein einziges Mal wehgetan hat. Nun aber tut es mir gleich und macht den Mund weit auf, damit ich Euch untersuchen kann.«

Gehorsam riss der alte Mann die Kiefer auseinander.

»Ei, ei, was haben wir denn da? Der Sünder sitzt links unten, ist löchrig, eitrig und riecht nicht gerade angenehm. Ja, ja, am Geruch erkennt man den Bösewicht!«

Der Alte begann zu wimmern, ob aus Angst oder vor Schmerz, blieb unklar, und Listig trat hinter ihn, um ihm besänftigend auf den Rücken zu klopfen.

Boltrich hatte unterdessen mit einem hebelartigen Instrument den Zahn, der nicht sonderlich fest saß, gelockert. Nun griff er zu einem anderen Werkzeug, packte damit den Verursacher des Übels und zog ihn mit einer kräftigen Drehung heraus.

Der Alte stieß einen Schmerzensschrei aus, wurde aber sogleich von Listig wieder beruhigt.

Boltrich hielt den Zahn in die Sonne, um ihn eingehend zu studieren. »Euer Glückstag ist heut, Väterchen! Der Zahn ist ganz. Hier habt Ihr ihn, mitsamt der Wurzel. Ja, spuckt das Blut nur auf die Erde. Ich gebe Euch noch eine Alaunkompresse, die drückt Ihr auf die Wunde, und schon in vierundzwanzig Stunden werdet Ihr das Malheur vergessen haben! Darf ich um meinen Obolus bitten?«

Nachdem der Alte gezahlt hatte und verschwunden war, sagte der Zahnbrecher: »Du zeigst dich recht anstellig, Listig, deshalb gib Acht: Ich überlasse dir von jeder Bezahlung den zwanzigsten Teil, und das eine ganze Woche lang. Danach sind wir quitt. Vorausgesetzt, du spürst mir weiter so fleißig Kranke auf.«

»Da muss ich nicht viel tun«, erwiderte Listig, »da kommt schon der nächste Patient.«

In der Tat schlurfte ein zweiter Alter heran, der, wie sich herausstellte, unter stark entzündetem Zahnfleisch litt. Boltrich begann seine Behandlung mit dem üblichen Hinweis auf die eigene Zahnlosigkeit, erkannte als Ursache Zahnstein und schabte diesen mit geübter Geschicklichkeit fort. Da der Vorgang länger dauerte, linderte er die Schmerzen seines Patienten mit ein wenig Laudanum.

Als auch dieser Fall zur Zufriedenheit erledigt war, sagte Listig: »Alle Wetter, das geht ja wie’s Kaninchenrammeln. Du scheinst mir ein guter Zahnbrecher zu sein.«

Boltrich fühlte sich geschmeichelt und entblößte seinen letzten Zahn. »Es ist ein Beruf, der seinen Mann ernährt. Ich habe ihn mir selbst ausgesucht, nachdem ich mich vorher als Seemann und Tagelöhner abgeplagt hatte. Denn Zahnschmerzen gibt es überall; sie treten so sicher auf wie der Tod und die Pest. Also habe ich einem fahrenden Zahnbrecher einige Zeit auf die Finger geschaut und ernannte mich anschließend selbst zum Heilkundigen.«

»Was, du hast kein Examen absolviert?«, fragte Listig.

»Ich habe mein Examen schwarz auf weiß!« Boltrich zog ein kunstvoll beschriebenes Pergament aus seinem Holzkasten. »Hier, mit dem offiziellen Stempel des Kurfürstentums Sachsen.«

Listig beugte sich vor und las:

Nachgenannter BOLTRICH, FRANZ darf nicht allein die sich begebenden Jahr- und andere Märkt besuchen, öffentlich ausstehen und seine wohlerlernte Kunst gegen mäniglich zu Hilf und Nutzen, der es immer bedarf, frey exerciren, sondern auch des Jahres in und ausser denen Marktzeiten an Sonn- und Feyertagen in Hin- und Herreisen sich gleichfalls praesentiren und seine Kuren sowohl zu Haus, als auf offenem Platz appliciren …

»Und so weiter und so weiter«, unterbrach der Zahnbrecher Listigs Lesefluss. »Sollte dies nicht ausreichen, habe ich noch weitere Pergamente mit noch schöneren Stempeln.«

»So hast du für jede Situation das passende Papier?« In Listigs Worten schwang Bewunderung mit.

»Ich bin eben ein einfallsreicher Mann. Und Einfallsreichtum ist der erste Schritt zum satten Magen, wie ich bereits sagte.«

»Und du kannst überall als Zahnbrecher arbeiten?«

»Solange man sich die Papiere nicht allzu genau ansieht. Aber wer tut das schon. Auch unter den Stadtbütteln gibt es viele mit Zahnfäule. Im Übrigen könnte ich mich genauso gut als Zahnreißer, Zahnzieher, Zahngreifer, Zahnhebler, Zahnschaber, Zahnkratzer, Zahnbohrer, Zahnplombierer oder Zahnsetzer bezeichnen. Denn alle diese Künste beherrsche ich. Und hier siehst du das Instrumentarium, das dafür notwendig ist.«

Er wies auf die einzelnen Werkzeuge und erklärte ihre Aufgabe und Funktion. Bei manchen der Geräte sah man schon an der Form, warum sie ihre Bezeichnung trugen. Unter den Ziehwerkzeugen gab es einen Pelikan, einen Hund, einen Geißfuß, aber auch Raben- und Entenschnäbel und so genannte Schlüssel. Alle in großer Vielfalt und mancherlei Stärken. Ferner waren Sonden, Lanzetten, Feilen, Stichel und vieles mehr vertreten.

»Hübsch, deine Folterwerkzeuge!«, meinte Listig.

»Nicht wahr.« Boltrich nahm eine mittelgroße, spitz zulaufende Pinzette zur Hand. »Das ist mein liebstes und ältestes Instrument, wenn du genau hinsiehst, kannst du den Namen des ehemaligen Besitzers erkennen.«

Mit einiger Mühe entzifferte Listig folgende Buchstaben:

VITUS V. CAMPODIOS A. D. 1578

»Den Herrn kenne ich nicht«, sagte er.

»Ich auch nicht. Vielleicht war er Wundarzt oder so was. Dafür aber weiß ich, was das Wort bedeutet, das auf der anderen Seite steht: AZOTH heißt so viel wie ›göttliche Urkraft‹.«

Listig lachte. »Davon könnt jeder was gebrauchen! Dann würd einem der verlorene Zahn von allein nachwachsen.«

Boltrich lachte gutmütig mit. »Ganz so weit ist es noch nicht. Immerhin kann man in das leere Wurzelfach neue Zähne einsetzen, sie werden aus Rindsknochen oder Elfenbein geschnitzt, oder sie stammen von Toten.«

»Von Toten? Wie das?«

»An natürliche Zähne kommt man am besten bei einem Armenbegräbnis«, erklärte Boltrich. »Man gibt dem Totengräber ein paar Münzen, und dafür schaut er eine Weile weg. Gleiches gilt für den Henker, nachdem er seine Arbeit verrichtet hat.«

Listig schwieg beeindruckt, was der Zahnbrecher zum Anlass nahm, auf die Säuren zu verweisen, mit deren Hilfe ein Nerv abgetötet werden konnte, auf Nelken, die der Schmerzlinderung dienten, und auf metallene Plättchen, die als Füllung benutzt wurden. Irgendwann fand Listig die Sprache wieder und sagte:

»Eines will mir nicht in den Kopf, Boltrich. Warum erklärst du mir das alles so genau? Ich könnt doch schon bald dein Konkurrent sein.«

»Meinst du?« Der Zahnbrecher nahm auf dem Schemel Platz, denn das Stehen fiel ihm nicht mehr ganz leicht. »Nur zu, nur zu, sage ich. Bekanntlich hat jeder Mensch zweiunddreißig Zähne, die Weisheitszähne mitgerechnet, da bleiben genug Beißer für dich und mich übrig. Und für alle anderen unserer Zunft auch.«

»Aha, so hab ich’s noch gar nicht gesehen«, sagte Listig. »Aber jetzt erheb dich, da kommt schon wieder einer zur Behandlung.«

Boltrich versorgte den nächsten Alten; seine Künste schienen sich auf dem Gottesacker herumgesprochen zu haben. Später kam noch ein Mütterchen vorbei, das über Gliederreißen klagte. Derlei Beschwerden fielen zwar nicht in Boltrichs Zuständigkeit, aber das hielt ihn nicht davon ab, ihr ein Schmerzmittel zu verkaufen. »Soll ich die Alte leiden lassen?«, fragte er seinen neuen Gehilfen und gab die Antwort gleich selbst: »Natürlich nicht. Denn wer helfen kann, muss helfen.«

»Und wer essen kann, muss essen«, sagte Listig. »Die viele Arbeit hat mir den Magen leer gefegt.«

Boltrich lachte. »Ein paar Unzen mehr könntest du wohl auf den Rippen haben. Gut, machen wir Schluss.« Er packte seine Utensilien wieder in den geräumigen Holzkasten und wollte ihn schon schultern, da hielt er plötzlich inne.

»Was ist?«, fragte Listig.

»Eigentlich muss der Assistent den Kasten tragen.«

»Fürwahr, du hast Recht. Und ich würd’s auch tun, wenn mir nicht …«

»Wenn mir nicht was?«

»Wenn mir nicht ein paar Unzen auf den Rippen fehlten.«

Sie gingen in den Doppelten Ochsen, wo Listig den Speisen seiner Wirtin kräftig zusprach. Allerdings tat er das weitgehend allein, denn Boltrich war infolge seiner Zahnlosigkeit nicht in der Lage, Festes zu beißen. Er machte das wett, indem er umso mehr Flüssiges zu sich nahm. Listig hielt wacker mit, doch gegen Mitternacht merkte er, dass es besser war, aufzuhören. Seine Rede klang schon, als hätte er statt Wörtern Wolle im Mund. Er nahm sich zusammen, stolperte hinaus auf den Hof und steckte den Kopf ins Wasserbecken neben der Pumpe. Das erfrischte ihn und gab seinen Beinen neue Festigkeit. Dann schritt er zurück in die Gaststube, wo Boltrich unverdrossen weitergebechert hatte.

Eine Weinkanne später sagte die Wirtin: »Ich schließe jetzt. Ihr beide seid die Letzten.« Sie wandte sich an Listig. »Geh du nur schon hinauf. Wie ich dich kenne, zahlt dein Zechkumpan für dich mit.«

»Das tut er in der Tat, Frau Wirtin.« Der Zahnbrecher unterdrückte einen Schluckauf und erhob sich, um Haltung bemüht. »Das tut er in der Tat, denn sein Assistent hat, hupp, noch nicht genügend Geld verdient. Aber der Betrag wird, hupp, verrechnet, wird verrechnet …«

Die Ochsenwirtin verstand kein Wort.

Boltrich zahlte und gab großzügig etwas mehr als nötig. Dann packte er Listig am Arm. »Wenn ich’s richtig, hupp, sehe, hast du jetzt ein paar Unzen, hupp, mehr drauf, stimmt’s?«

»Ich müsst lügen, wenn ich’s abstreiten wollt«, sagte Listig und schulterte den großen Holzkasten.

»Was soll das heißen?«, fragte die Wirtin.

Listig tätschelte ihr den Po. »Es heißt adieu, du schöne Thüringer Landschaft. Neue Berge und Täler warten auf mich.«

Sprach’s und verließ mit Boltrich die Gaststube.

Bis in den Juli hinein blieben der Zahnbrecher und Listig zusammen. Sie zogen von Dorf zu Dorf, von Gottesacker zu Gottesacker und boten ihre Dienste feil. Längst hatte Boltrich den entgangenen Bettellohn ausgeglichen, doch beide verstanden sich so prächtig miteinander, dass sie weiterhin gemeinsam die Straße unter die Füße nahmen. Listig fand, dass sein Dasein als Assistent überaus beschaulich verlief, dennoch lernte er in kurzer Zeit so viel, wie noch nie zuvor in seinem Leben.

Sicher hätte er nach einiger Zeit selbst als Zahnbrecher arbeiten können, aber es war bequemer so. Er hatte sein Auskommen und satt zu essen, ohne den Rempel-Trick oder den Rote-Bete-Trick anwenden zu müssen. Zwei- oder dreimal hatte er sogar einen Antonius-Splitter verkauft, was jeweils ein erfreuliches Zusatzgeklimper in seinem Geldbeutel verursachte.

Auch Boltrich war es zufrieden, denn Listig legte zwar gern die Hände in den Schoß, war aber trotzdem eine nicht zu unterschätzende Hilfe. Seine geschmeidige Zunge hatte schon manche Situation entkrampft, wenn eine Operation nicht gleich gelungen oder der Schmerz zu groß geworden war.

Außerdem reiste es sich besser zu zweit. Vier Augen sahen doppelt scharf, was angesichts des Räuberpacks, das sich nach wie vor in der Gegend herumtrieb, durchaus von Vorteil war. Boltrich hatte, wie er eines Tages gestand, eine Heidenangst vor den mordlustigen Dieben, denn er war schon einmal überfallen worden und hatte eine geschlagene Woche in ihrem Lager verbringen müssen. Dass er noch lebte, verdankte er nur dem glücklichen Umstand, dass ihm des Nachts die Flucht gelungen war.

»Fürwahr, da hätt ich nicht mit dir tauschen mögen«, sagte Listig. »Weißt du, was ein Kunde ist?«

»Wie kommst du denn darauf? Ein Kunde ist ein Räuber. Die Kerle nennen sich selbst so. Auch Strohmer nennen sie sich. Ist es noch weit bis Wümbach?«

»Und was ist ein Kaffer?«

»Ein Bauer. Ich hab dich was gefragt.«

»Ja, ja. Und ein Hannwasser?«

»Jesus Christus, du fragst mir noch ein Loch in meinen letzten Zahn. Ein Handwerker!«

»Danke.«

»Danke wofür?«

»Danke. Das wollt ich nur wissen.«

Aber auch Boltrich konnte von Listig lernen. Denn dieser kannte sich unter den Pilzen aufs Beste aus. Immer wenn sie im öffentlichen Bett schliefen, war es von Vorteil, dass er genau wusste, welche Sorte wo zu finden war. Sie machten sich dann des Abends ein Feuer und brieten das Fleisch des Waldes in einer gusseisernen Pfanne.

Einmal sagte Listig zu Boltrich mit vollen Backen: »Wer der Arbeit nicht nachlaufen und trotzdem satt werden will, sollte seine Morcheln, Schwämmchen und Bovisten kennen. Deshalb macht mir bei Pilzen so schnell keiner was vor.«

»Das glaube ich dir. Schließlich beweist du mir täglich, wie ungern du in Schweiß gerätst.«

Listig lachte. »Allerdings muss man auf der Hut sein. Schnell ist ein Magen verrenkt, wenn man den Falschen erwischt. Es gibt welche, die gleichen einander wie ein Ei dem anderen, und doch ist der eine wohlbekömmlich und der andere tödlich giftig. Morgen zeige ich dir ein paar.«

Der nächste Tag war so schön, als hätte der Herrgott ihn persönlich für beide herausgeputzt. Die Sonne brach früh durch die Kronen der Fichten, Vögel begannen ihr Zwitscherkonzert, und überall duftete es nach Moos und Harz. Listig und Boltrich verließen früh ihr Lager und machten sich auf die Suche. Das Glück war ihnen hold, denn in den letzten Tagen hatte es ergiebig geregnet, und die Pilzgewächse waren an zahllosen Stellen aus dem Boden geschossen. So lernte der Zahnbrecher von seinem Gehilfen, dass der Riesenrötling ein Mörder ist und der täuschend ähnliche Maipilz ein Lukull. Die Stockmorchel bösartig und die Rundmorchel harmlos. Der Karbolegerling tückisch und der Schafchampignon bekömmlich. Der Hexenröhrling zauberhaft und der Satanspilz wahrhaft teuflisch. Er hörte noch vieles mehr und erfuhr eine Menge über Farben und Größen, über glockige, halbkugelige und gewölbte Formen, über Vorkommen und Zubereitung, doch irgendwann gegen Mittag winkte er ab und sagte:

»Die Dinger auseinander zu halten, das werde ich wohl niemals lernen. Für mich sehen alle Stängel und Hüte gleich aus. Ehe ich einen Pilz bestimme, will ich lieber zehn faule Zähne ziehen.«

»Die Gelegenheit dazu wirst du gleich haben.«

»Wieso?«

»Es ist nicht mehr weit bis zum nächsten Ort.«

Sosehr Boltrich sich gegen die Pilzkunde sträubte, so bereitwillig nahm Listig eine Unart seines Meisters an: Es war das regelmäßige, unmäßige Trinken. Denn mit dem Alkohol ist es wie mit dem schwarzen Tod – er wirkt in höchstem Maße ansteckend. Und wütet er erst einmal im Körper, vernichtet er ihn unaufhaltsam. Listig war vorher schon kein Neinsager gewesen, wenn ihm ein Gläschen angeboten wurde, aber die Mengen, die er nun zusammen mit Boltrich becherte, machten ihn zu einem menschlichen Fass ohne Boden.

Dennoch fühlten sich beide immer sehr fidel, wenn sie zu später Stunde ein Wirtshaus verließen, singend, lallend, schwankend wie ein Rohr im Wind.

An einem dieser Abende torkelten sie wieder einmal die Straße zum Stadttor hinaus, denn in der letzten Zeit schliefen sie lieber draußen bei Mutter Grün. Das Geld, das eine Übernachtung kostete, ließen sie durch die Kehle laufen. Es dauerte eine geraume Weile, bis sie den Waldweg erreicht hatten, der zu der kleinen Lichtung führte, auf der sie ihr Lager eingerichtet hatten. Boltrich, noch betrunkener als sein Gehilfe, strauchelte ein ums andere Mal, konnte schließlich das Gleichgewicht nicht mehr halten und landete mit dem Kopf voraus im seitwärtigen Gebüsch.

»Hoppla, wo b … bist, du, Boltrich?«, lallte Listig. »W … warst eben doch noch d … da?« Mit dem für Betrunkene typischen, stieren Blick forschte er nach seinem Meister und entdeckte schließlich dessen Beine. »A … ach, da!« Die Beine schauten aus dem Gezweig einer jungen Eberesche hervor und zuckten, als hinge ihr Besitzer an einer Elektrisiermaschine.

Listig lachte. Und als sein Meister schnaufend und nach Luft japsend unter dem Strauch hervorkroch, lachte er noch viel mehr. »Hoho, Boltrich, d … dein letzter Zahn ist futsch. F … f … futsch. Fort. Perdu! Hoho, haha! Wo isser denn? Wolltest ihn doch für’n b … besonderen Anlass übrig lassen?«

Der Zahnbrecher stöhnte und fasste sich in den Mund.

Listig lachte immer weiter. »Hihi! Weg isser. Das heißt, ’s waren ei … eigentlich zwei, ja, ja, z … zwei, hab ihn doppelt ge-gesehn. Hoho! Ist’n dop … doppelter Verlust.«

Boltrich antwortete nicht. Nur seine blutunterlaufenen Augen weiteten sich.

»W … was guckst du? Hab deine b … b … beiden Beißer nicht.«

Der Zahnbrecher zeigte keine Reaktion. Endlich dämmerte es Listig, dass er gar nicht gemeint war. Er folgte dem Blick Boltrichs. »Hoppla, nanu? Zwei Ku … Ku … Ku … Kutschen?«

Obwohl er alles nur wie durch einen Schleier wahrnahm, hatte Listig richtig gesehen. Eine Kutsche näherte sich auf dem dunklen Waldweg. Es war ein Zweispänner, der in verschärftem Tempo herankam. »Zwei Ku … Kutschen?«, wiederholte er, und ganz tief in seinem Hirn regte sich etwas, das die Gefahr erkannte. Er wollte vom Wege springen, doch es war zu spät.

Das schwere Gefährt überrollte ihn.

Listig spürte Schläge wie von einem Schmiedehammer und eine urgewaltige Kraft, die ihm die Beine fortriss. Sich wundernd, dass er nicht das Bewusstsein verlor, lag er auf dem Rücken und starrte in den nächtlichen Sternenhimmel »Boltrich?« stöhnte er.

Schritte eilten heran, Stimmen antworteten, laute Stimmen, aber sie gehörten nicht Boltrich, sondern Gesichtern, die plötzlich über ihm auftauchten. Drei, vier Köpfe waren es, darunter ein kantiger Schädel mit harten Augen und einer Hakennase, deren Spitze im fahlen Mondlicht schimmerte, dazu zwei Kerle, die Samtjacken wie Bedienstete trugen, und – eine wunderschöne junge Frau. Die Frau war von so zauberhaftem Aussehen, dass er mehrmals blinzeln musste, weil er zunächst glaubte, sie sei ein Engel.

Potzblitz, Ihr seid schön wie die Mutter Maria!, wollte er rufen, aber nichts als ein Krächzen entwich seinem Mund. Stattdessen schrie der Engel auf und schlug die Hände vors Gesicht.

»Schau da nicht hin, schau einfach nicht hin, Eva!«, rief der Hakennasige, drängte sie zur Seite und wandte sich an ihn. »Kannst du mich hören, Bursche?«

»Ja …«

»Jesus Christus sei Dank. Sag, spürst du denn gar nichts?«

»Spüren? Was?«, flüsterte Listig.

»Ja, äh, nun. Das muss der Schock sein. Wie bringe ich’s dir am besten bei? Vielleicht schaust du mal auf deine Beine!«

Listig hob mühsam den Kopf und schaute auf seine Beine. Gottlob! Da waren sie ja, heil und unversehrt!

Nur seine Füße, die fehlten.

Dann kam der alles überwältigende Schmerz.

Einer …

Die letzte Stufe zur Kanzel hinauf fiel Pfarrer Johann Jacob Fröbel stets am schwersten. Zwölf Stufen waren es insgesamt, und jede kostete ihn zunehmend Überwindung – Überwindung auf dem Wege, die Botschaft des Herrn zu verkünden. Deshalb hatte er ihnen auch die Namen der zwölf Apostel gegeben: Petrus, Andreas, Jakobus der Ältere, Johannes, Philippus … Die ersten drei meinten es noch gnädig mit ihm, doch spätestens ab Johannes wurde der Aufstieg beschwerlich.

Noch vor einem Jahr, anno 1779, als seine Kirche nach über zwölfjähriger Bauzeit endlich Gott dem Allmächtigen geweiht worden war, hatte er die Apostel ohne Probleme hinaufschreiten können. Heute jedoch zwickten die Zipperlein ihn und gemahnten ihn an den Zahn der Zeit. Jedes Beugen des Knies war zur Qual geworden.

Aber was bedeutete das schon gegen jene Qualen, die Jesus Christus, Gottes eingeborener Sohn, am Kreuz durchlitten hatte! Man durfte nicht kleinmütig sein. Schnaufend und schwergewichtig erklomm er die letzte Stufe – es handelte sich um Judas, den Verräter – und hatte endlich sein Ziel erreicht.

Er liebte diesen erhöhten Standort, der es ihm ermöglichte, auf seine Oberweißbacher hinabzublicken, sie zu beobachten, wie sie dasaßen mit gläubig gesenkten Köpfen, jeder Einzelne in seinem Sonntagsstaat, während er mit kräftiger Stimme das Evangelium predigte. »Das Wort für den heutigen Gottesdienst, liebe Gemeinde«, rief er, »finden wir im Buch der Psalmen, unter der Nummer einhundertneununddreißig, Vers neun und zehn. Höret, mit welchen Worten König David, der Sohn des Isai aus Bethlehem, seinem Gott und Herrn huldigt:

Nähme ich Flügel der Morgenröteund bliebe am äußersten Meer,so würde mich doch deine Handdaselbst führenund deine Rechte mich halten.

Was will David uns damit sagen? Nun, liebe Brüder und Schwestern in Christo« – Fröbel machte eine gewichtige Pause – »nichts anderes, als dass er felsenfest auf den Allmächtigen vertraut! Um dieses zu untermauern, begibt er sich in Gedanken ans äußerste Meer, dorthin, wo die Wasser turmhoch wogen, wo die Winde durch Weite und Leere heulen, wo Tag und Nacht einander gleichen im ewigen Zwielicht – an einen Ort also, von dem man sagen möchte: Er ist von aller Welt verlassen! Von aller Welt verlassen? Vielleicht. Doch nicht von Gott, denn Gott ist überall, solange wir ihn in unserem Herzen tragen. David jedenfalls weiß ganz gewiss, dass die Hand des Allmächtigen ihn führen und Seine Rechte ihn halten würde …«

Abermals hielt Fröbel inne. Mit Wohlgefallen registrierte er, dass die Bänke im Langschiff, ebenso wie die dreigeschossigen Emporen, bis auf den letzten Platz besetzt waren, was angesichts der Tatsache, dass sein Gotteshaus das größte Thüringens war, durchaus etwas heißen wollte.

»… Auch unter euch sind viele, die sich schon morgen ans äußerste Meer aufmachen werden! Viele, die auf Schusters Rappen durch ganz Europa ziehen werden, von Kursachsen bis tief ins Böhmische und Schlesische hinein, genauso wie durch Hessen, durch Westphalen und ins Holländische, am Rhein entlang und an der Mosel, zum Franken- und Schwabenland und hinunter ins Land der Bajuwaren, nach Osten, nach Mecklenburg und Pommern und in die Gebiete der Slawen! Gefahrvolle Wege in gefahrvollen Zeiten werden es sein, und manches Mal werdet ihr vielleicht glauben, die Welt hätte euch verlassen. Dann werdet nicht wankelmütig! Sprecht ein Gebet. Sprecht es laut, und schleudert es euren Feinden entgegen. Denkt an Jesus Christus, der für uns alle gestorben ist. Der gestorben ist, damit wir leben. Vertraut auf ihn, und euch wird nichts mangeln …«

Fröbel schätzte, dass sich unter den Gläubigen mindestens achthundert Männer befanden, die heute seinen Segen erbaten, um morgen leichteren Herzens ihre Reise antreten zu können. Es handelte sich um Buckelapotheker, kleine Händler, die in den Dörfern des Thüringer Waldes lebten und mit selbst hergestellten Balsamen, Tinkturen, Essenzen, Pflastern, Pillen, Salzen und anderen Heilarzneien in die Ferne zogen. Viele ihrer Produkte enthielten Öle, weshalb sie nicht nur als Balsamträger, sondern auch als Olitätenhändler bezeichnet wurden. Andere Namen waren Ölträger, Schachtelträger oder Wasserbrenner. Sie waren Gängler, Ein-Mann-Verkäufer und Sonderlinge allesamt, denn die unzähligen Stunden, die sie allein mit sich und der Straße verbrachten, hatten sie geprägt.

Sie brachen jedes Jahr aufs Neue von Oberweißbach auf, verkauften ihre Waren in aller Herren Länder und kehrten im Herbst an Kirchweih wieder heim. Früher war es vorgekommen, dass manche von ihnen auch die Kirche von Schmalenbach als Ausgangspunkt genommen hatten, aber seitdem Klapproths Gotteshaus räuberischen Brandstiftern zum Opfer gefallen war, versammelten sich alle Buckelapotheker hier. Der arme Klapproth! Den Verlust seiner Kirche und, vielleicht noch schlimmer, den des Antonius-Splitters hatte er niemals verwinden können und war ein Jahr später verschieden. Immerhin, der Splitter war seitdem wieder aufgetaucht. Allerdings gleich ein oder zwei Dutzend Mal, und jeder der Besitzer beanspruchte für sich, den einzig Wahren zu haben, was den Schluss nahe legte, dass irgendeine ungläubige Seele einen schwunghaften Handel mit Fälschungen trieb. Wie schlecht die Welt doch war!

Fröbel merkte, dass er abschweifte, und erhob die Stimme: »Ja, euch wird nichts mangeln, denn so steht es ebenfalls geschrieben:

Der Herr ist mein Hirte,mir wird nichts mangeln.Er weidet mich auf einer grünen Aueund führet mich zum frischen Wasser …«

Um die meisten der dort unten Lauschenden machte Fröbel sich wenig Sorgen. Buckelapotheker waren hart im Nehmen – es blieb ihnen auch gar nichts anderes übrig, wenn sie am Jahresende mit heilen Knochen und einem gut gefüllten Säckel heimkehren wollten. Allerdings gab es Ausnahmen. Eine davon war der riesenwüchsige Mann in der dritten Reihe. Er saß ganz außen, direkt am Gang, und er war so groß, dass sein Kopf selbst einen Stehenden noch überragt hätte. Fröbel kramte in seiner Erinnerung, aber der Taufname des Mannes wollte ihm nicht einfallen. Alle Welt nannte ihn Pausback, und wer ihm ins Gesicht sah, wusste auch, warum. Pausback war so stark wie Ochs und Bär zusammen, doch entsprachen diese Kräfte keineswegs denen seines Geistes. Und genau das war der Grund, warum Fröbel sich Sorgen machte.

Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren würde Pausback sich morgen ohne seinen Vater aufmachen, denn der alte Schüppling war vor wenigen Wochen gestorben. Böse Gewebequellungen hatte er gehabt, und er war, glaubte man den Worten der Nachbarn, am Wasser in der eigenen Lunge ersoffen. Schüppling war der Kopf des Gespanns gewesen, der Rechner, der Kaufmann, der geschickte Verhandler. Pausback dagegen nichts als der Träger. Aber was für einer! Er konnte wohl leicht das Doppelte von dem schleppen, was ein normaler Mann zu tragen vermochte.

Dass Pausback allein losziehen musste, hatte Fröbel zu verhindern versucht und mehrfach mit anderen Buckelapothekern gesprochen. Doch keiner hatte sich bereit erklärt, mit Schüpplings Sohn »auf den Strich« zu gehen, wie sie es nannten. Zu seltsam wirkte der Riese auf sie, zu schweigsam, zu unheimlich. Andererseits konnte Pausback nicht daheim auf der Lichtenhainer Höhe bleiben, denn klingende Münze musste ins Haus kommen. Wer in diesen Zeiten nicht mit Olitäten handelte, hatte bald nichts mehr zu biegen und zu brechen.

»Waren zwei, bin nur noch einer!«, hatte er Fröbel angebrummt. »Muss los, der da oben hilft«, wobei offen geblieben war, ob er damit den leiblichen Vater oder Gott den Allmächtigen meinte.

Pausback blickte zu ihm auf und mit ihm viele andere Gläubige. Fröbel merkte, dass seine Gedanken zum wiederholten Male davongaloppiert waren, und er schalt sich dafür. Seine Unkonzentriertheit wurde allmählich zur Plage! Die Predigt musste weitergehen. Wo war er gewesen? Ach ja …

»Jeder von euch, meine lieben Brüder und Schwestern, möge getreulich seinen Weg gehen bis zum Ziel! Und die Liebe Gottes, sie dringe und klinge ins Herz, durch alle Sinne, um es mit Luthers Worten zu sagen. Ja, zieht eures Weges, Gott im Herzen und die Bibel im Gepäck! Denn das Buch der Bücher, es verheißt gute Botschaft, davon man singet, saget und fröhlich ist!«

Fröbel hatte den Faden jetzt wiedergefunden. Die Botschaften und Glaubenswahrheiten des großen Reformators gaben immer trefflich Stoff für eine gute Predigt ab. Mit volltönender Stimme führte er seine Schäfchen weiter durch die Liturgie, betete mit ihnen gemeinsam das Vaterunser, gedachte der Toten, erwähnte die Neugeborenen und dankte dem Landesfürsten für seine Weisheit und Güte. Schließlich hieß er sie, die Gesangbücher zur Hand zu nehmen, und sprach: »Wir schlagen auf die Seite einhundertachtundzwanzig und singen gemeinsam von Erhalt uns, Herr, bei Deinem Wort die zweite Strophe.«

Hüsteln und Scharren setzte ein, und während die Gläubigen noch in den Seiten blätterten, hob schon das gewaltige Spiel der Orgel an. Fröbel sang mit Inbrunst Zeile für Zeile, und als der letzte Ton verklungen war, schlug er das Kreuz und wollte zum Abendmahl bitten, doch plötzlich bemerkte er Unruhe. Was war da los? Einige der Männer blickten zu ihm auf und riefen ihm irgendwelche Worte zu. Was riefen sie ihm zu? »In Gottes Rahmen …«

Heiliger Vater! Fröbel fiel siedend heiß ein, dass er fast das Wichtigste vergessen hätte: Das Reiselied, das stets zum Schluss gesungen wurde. Das war ihm noch nie passiert. »Und nun«, rief er schnell, »Wollen wir gemeinsam das Lied der Buckelapotheker anstimmen!« Ein Aufatmen ging durch die Reihen, und aus vielen hundert Kehlen erscholl es alsbald:

In Gottes Rahmen will ich meinen Weg antreten,der Reise Anfang sey mit Singen und mit Beten.Was mir begegnen kann, das weiß ich freylich nicht;drum ist zum großen Gott mein ganzes Hertz gericht’.

Mein Weg ist voll Gefahr, wenn ich in Berg und Wäldern,in Sümpfen, Busch und Holtz, in Sand und ebnen Feldernmit meiner Last hingeh, und mich befürchten muß,daß auf mich fallen möcht,Tod, Angst, Noth und Verdruß …

Fröbel ließ alle zwölf Strophen singen, denn er wusste, wie wichtig das für seine Schäfchen war. Danach schlug er nochmals das Kreuz und konnte nun endlich zum Abendmahl bitten. Die Beteiligung war, wie immer am Vortag des Aufbruchs, besonders rege. Er stellte es mit Genugtuung fest und waltete mit Sorgfalt seines Amtes.

Als alle das Sakrament empfangen hatten, entließ er seine Gemeinde und eilte hinaus zum Kirchenportal, wo er, wie es seine Art war, sich von den Gläubigen einzeln verabschiedete.

Einer der Letzten, die aus der Tür traten, war Pausback. Fröbel sagte gütig: »Auf Wiedersehen, mein Sohn, ich werde für deine glückliche Heimkehr beten.« Und fügte hinzu: »Du hast nicht zufällig noch eine Begleitung gefunden?« Er fragte es, obwohl er sicher war, dass die Antwort Nein sein würde. Aber manchmal sorgte Gott für kleine Wunder. Warum nicht auch in diesem Fall?

Pausback jedoch schwieg, woraufhin Fröbel um ein freundliches Abschlusswort bemüht war. »Jedenfalls wünsche ich dir alles Gute und viel Erfolg. Und grüße deine Mutter.«

»Nein, Herr Pfarrer.«

»Nein? Aber weshalb denn nicht?«, wunderte sich Fröbel. Dann dämmerte es ihm. »Ach so.« Er hatte vergessen, dass Pausbacks Hirn immer etwas länger brauchte, um eine Frage zu verarbeiten.

»Nun, ich bin sicher, du schaffst es auch allein«, sagte er zuversichtlich.

Und er hoffte, Gott würde ihm die Notlüge verzeihen.

Max Röther, der Amtmann von Katzberg, war wieder einmal stolz auf das Ding zwischen seinen Beinen, das er seinen »besten Freund« nannte. Der Freund war, wie er fand, von beeindruckender Größe und hatte ihn noch niemals im Stich gelassen. Auch diesmal nicht, wo er es der blonden Magd gehörig zeigte, ihr zwischen die Schenkel fuhr, in sie eindrang, sich herauszog und sofort wieder eindrang. Hinein und heraus, in stetem Wechsel, sodass es wahrhaftig eine Lust war. »Stöhne! Du sollst stöhnen!«, befahl Röther.

Die junge Frau antwortete nicht. Sie lag unter ihm wie ein Stück Holz.

Röther schlug zu. Allerdings nicht zu fest, denn Eva, seine Magd, war schön. So schön, dass manche sogar meinten, sie sei ein leibhaftiger Engel. Des Engels Gesicht durfte nicht durch Beulen oder Einblutungen verunziert werden. Außerdem würden die Leute dann reden.

Eva gab etwas von sich, das wie ein Wimmern klang.

»Gut so, gut so.« Nichts feuerte Röther mehr an als hilfloses Stöhnen. Er verstärkte seine Tätigkeit. »Mach weiter, los, ja, ja, mach weiter!«

Eva stöhnte lustlos.

»Ja, ja, jahaaa …«

Röther schnaufte ein paarmal kurzatmig und wälzte sich von seiner Magd herunter. Der Höhepunkt war vorbei. Der Freund verfiel zusehends. »Sag, ist meine Frau schon tot?«

»Das würde mich wundern. Sie liegt unten in der Kammer neben der Küche.«

»Ich weiß, ich weiß. Ob sie schon tot ist, habe ich gefragt.«

Eva gähnte. »Geh runter und schau selber nach, wenn’s so wichtig ist.«

»Nein!« Röther hob drohend die Hand. »Du gehst. Und zwar auf der Stelle.«

»Meinetwegen.« Die Magd stand auf und zog ihr Nachtgewand wieder bis zu den Knöcheln hinunter. Dann schlüpfte sie in ihre Filzpantoffeln. »Aber ich habe dir schon hundertmal gesagt, dass es mit dem Sterben noch dauern wird.«