6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Droemer eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Die Puppenspieler-Serie

- Sprache: Deutsch

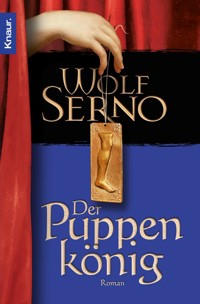

Die Altmark im Jahre 1782: Der Bauchredner Julius Klingenthal ist auf dem Weg in das Städtchen Steinfurth – zusammen mit seinen Puppen, die für ihn so lebendig sind wie Menschen. Da begegnet er der geheimnisvollen Alena, die sich ihren Lebensunterhalt als »Klagefrau« verdient – und um Julius ist es geschehen. Die beiden ziehen gemeinsam weiter und werden von Pfarrer Matthies aufgenommen, der Alena als Haushälterin einstellt. Plötzlich wird die kleine Stadt von einer furchtbaren Tat aufgeschreckt: Ein Salzkaufmann wird mit einem Schwert getötet. Bald passiert ein zweiter Mord – und Julius gerät unter schweren Verdacht … Der Puppenkönig von Wolf Serno im eBook!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 537

Veröffentlichungsjahr: 2009

Ähnliche

Wolf Serno

Der Puppenkönig

Roman

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Inhaltsübersicht

Widmung

Zitatquellen

Motto

Prolog

Wer …

Wer Wind …

Wer Wind sät …

Wer Wind sät, wird …

Wer Wind sät, wird Sturm …

Wer Wind sät, wird Sturm ernten …

Wer Wind sät, wird Sturm ernten, seine …

Wer Wind sät, wird Sturm ernten, seine Saat …

Wer Wind sät, wird Sturm ernten, seine Saat soll …

Wer Wind sät, wird Sturm ernten, seine Saat soll nicht …

Wer Wind sät, wird Sturm ernten, seine Saat soll nicht aufgehen …

Wer Wind sät, wird Sturm ernten, seine Saat soll nicht aufgehen und …

Wer Wind sät, wird Sturm ernten, seine Saat soll nicht aufgehen und sein …

Wer Wind sät, wird Sturm ernten, seine Saat soll nicht aufgehen und sein Gewächs …

Wer Wind sät, wird Sturm ernten, seine Saat soll nicht aufgehen und sein Gewächs kein …

Wer Wind sät, wird Sturm ernten, seine Saat soll nicht aufgehen und sein Gewächs kein Mehl …

Wer Wind sät, wird Sturm ernten, seine Saat soll nicht aufgehen und sein Gewächs kein Mehl geben.

Epilog

Nachbemerkung

Wie immer für mein Rudel:

Micky, Fiedler († 16), Sumo, Buschmann, Eddi

Die religiösen Zitate des Romans stammen aus:

DIE BIBEL

Die ganze Heilige Schrift des Alten und

Neuen Testaments

nach der deutschen Uebersetzung

D. Martin Luthers

Siebenundzwanzigster Abdruck

Gedruckt und verlegt von B. G. Teubner in Leipzig, 1877

Die jiddischen Schreibungen und Zitate des Romans stammen aus:

Jiddisch – Eine kleine Enzyklopädie

von

Leo Rosten

Deutscher Taschenbuch Verlag, München 2002

Im Jahre des Herrn 1782,

in den Tagen zwischen dem 10ten

und dem 25sten November,

trug es sich zu,

dass der Puppenkönig

fünf Mal ein Stelldichein

mit dem Tod hatte.

Die Wunden, die ihm

dabei geschlagen wurden,

blieben für immer offen.

Prolog

Der Schlag kam hart und unvermittelt. Er traf das Kind am Kopf, so dass es taumelte und fast das Gleichgewicht verlor. Es kämpfte mit den Tränen, vor Schmerz und vor Angst, denn der Vater hatte es in der letzten Zeit täglich geschlagen. Sein kleines Gesicht verzog sich, doch heute wollte es nicht weinen. Heute nicht, denn es spürte zum ersten Mal, welch seltsame Freude die Züchtigung dem Vater bereitete, und eine Freude wollte es ihm nicht machen. Niemals mehr. So schniefte es nur, biss die Zähne zusammen und blickte zu Boden.

»Warum heulst du nicht?«, schnauzte der Vater. »Flennst doch sonst bei jeder Gelegenheit!«

Das Kind antwortete nicht. Sein Blick glitt über die Holzfiguren, die es mit so viel Hingabe angemalt hatte. Es waren ein Pferd, ein Huhn und ein Schwein. Hübsch bunt sahen sie aus – wenn sie nur nicht auf den Teppich gefallen wären. Der Teppich sah nicht mehr hübsch aus, er war voller Tuscheflecken. »Hab nicht aufgepasst«, murmelte das Kind.

»Das sehe ich. Weißt du eigentlich, wie viel so ein Perser kostet? Entschuldige dich wenigstens.«

»’tschuldigung.«

»Nur gut, dass deine arme Mutter das nicht mehr erleben muss. Hundertmal habe ich dir gesagt, du sollst in deinem Zimmer spielen. Hier im Salon hast du nichts zu suchen. Wo ist überhaupt Kläre?«

»Weiß nicht.«

»So so, du weißt es nicht.« Das Gesicht des Vaters lief schon wieder rot an. Dann brüllte er mit Stentorstimme: »Kläre, Kläre! Herrgott nochmal, wo steckt diese Schlafmütze von Kindermädchen nur wieder?«

Eilige Schritte näherten sich, dann erschien Kläre in der Tür. Sie war eine blässliche kleine Person, kaum zehn Jahre älter als das Kind und Spross eines entfernten Verwandten. »Ja, Onkel Johannes?«

»Wieso passt du nicht auf das Kind auf? Sieh nur, was dieses Trampel schon wieder angerichtet hat!«

»Oh, mein Gott!«

»Lass den lieben Gott aus dem Spiel, der kann dir jetzt auch nicht helfen. Ich will wissen, warum du nicht auf das Kind aufgepasst hast.«

»Nun, nun.« Kläre rang die Hände. »Die Köchin hat mich gebeten, ich soll ihr helfen wegen heute Abend, wo …«

»… wo ich Gäste erwarte, das weiß ich selbst. Mach sofort den Teppich sauber, und wehe, da bleibt auch nur ein Gran Farbe drin.«

»Jawohl, Onkel Johannes.«

»Und nenn mich nicht dauernd ›Onkel Johannes‹, sag ›Herr Doktor‹ zu mir, die Herrschaften heute Abend brauchen nicht zu wissen, dass wir verwandt sind.« Des Vaters Augen sprühten vor Zorn. Fast sah es so aus, als wolle er auch Kläre schlagen.

»Jawohl, Onk … äh, Herr Doktor.«

»Und nun marsch, an die Arbeit!« Ohne ein weiteres Wort stürmte der Vater aus dem Salon und von dort nach links die Treppe hinunter in die Küche. Das Kind blickte ihm nach.

»Ist dem Vater wieder die Hand ausgerutscht?«, fragte Kläre teilnahmsvoll.

Das Kind antwortete nicht. Es begann zu weinen.

Am Nachmittag war das Kind wieder allein, Kläre musste weiter in der Küche helfen. Der Doktor hatte der Köchin zwar eine gehörige Standpauke gehalten, aber diese gehörte nicht zu den Menschen, die gleich den Kopf einziehen. Sie hatte geantwortet, die Arbeit würde sich nicht von allein machen, und wenn sie keine Hilfe hätte, könnten seine Gäste sich die Nase wischen. Ob dem Herrn Doktor das recht sei?

Statt einer Antwort hatte der Vater den erstbesten Porzellanteller ergriffen und gegen die Wand geschleudert.

Das Kind war froh, allein zu sein. Es ging durch den Garten hinunter zum Elbufer und von dort auf den breiten Bootssteg, an dessen Ende ein hölzerner Pavillon stand. Der Pavillon war der Platz, an dem es sich am liebsten aufhielt, denn hier gab es immer etwas zu beobachten: die Fischer, die ihre Netze auswarfen, die schwer beladenen Frachtkähne, die flussabwärts glitten, die Ruderboote, in denen lachende, schwatzende Menschen saßen. Dazu die Möwen, die kreischend über allem schwebten und ständig auf der Jagd nach Nahrung waren, ebenso wie die Kormorane, die Rohrdommeln und die vielen anderen Vögel, die den großen Strom bevölkerten. Was es heute wohl zu sehen gab?

Gespannt kletterte das Kind in die alte Kiste, in der früher einmal Bootszubehör aufbewahrt worden war und die ihm nun als Versteck diente. Es spähte durch ein Astloch nach draußen. Nein, viel los schien heute nicht zu sein, was vielleicht daran lag, dass heute Sonntag war. Doch was war das? Keine hundert Schritte entfernt tauchte plötzlich ein Mann im Uferschilf auf. Ein finsterer Kerl, der einen Sack über der Schulter trug. Nun nahm er ihn herunter und griff hinein. Wonach er wohl kramte? Da! Ein Kätzchen kam zum Vorschein, so klein, als wäre es erst gestern geboren. Der Mann hatte es fest im Nacken gepackt und drückte es unter Wasser.

Das Kind stieß einen Laut des Entsetzens aus. Der Mann ertränkte das Katzenkind! Und schon griff der Bösewicht abermals in den Sack und tötete das nächste! Das Kind wollte aufspringen und um Hilfe schreien, aber es blieb zitternd sitzen, denn es hatte Angst vor dem fremden, dunklen Mann.

Als auch das letzte Kätzchen ersäuft war, faltete der Mann den Sack zusammen, stopfte ihn in die Tasche und ging seiner Wege.

Das Kind saß noch immer wie gebannt da. Wie konnte ein Mensch nur so etwas fertig bringen? Die kleinen Kätzchen hatten doch niemandem etwas zu Leide getan? Wieder musste es weinen. Als seine Tränen versiegt waren, fragte es sich, ob die Kätzchen jetzt wohl im Himmel seien. Ja, sagte es sich, bestimmt sind sie da, und sie werden es dort besser haben. Viel besser. Die Engel werden freundlich zu ihnen sein, und der Herrgott in seiner Güte erst recht. Und niemand wird sie schlagen.

Bei diesem Gedanken hielt das Kind inne, denn es wünschte sich nichts so sehr, wie niemals wieder geschlagen zu werden. Ich müsste ein Kätzchen sein, dachte es sich, dann wäre ich jetzt im Himmel und der Vater wäre ganz weit weg. Darum will auch ich mich ertränken. Es ist bestimmt nicht schwer, ins Wasser zu gehen und die Luft anzuhalten, ja, ich will mich ertränken.

So dachte das Kind.

Doch es sollte anders kommen.

»Bist du verrückt geworden, was wolltest du denn im Wasser?«, schalt Kläre am Nachmittag, während sie dem Kind die nassen Sachen auszog. »Nur gut, dass ich rechtzeitig dazugekommen bin, du hättest dir den Tod holen können!«

»Ja«, sagte das Kind, »das hätt ich.«

»Sei froh, dass Onkel Johannes von alledem nichts mitgekriegt hat, sonst hätte es eine gehörige Tracht Prügel gegeben.«

»Ja«, sagte das Kind abermals, und ein Angstschauer lief ihm über den Rücken.

Kläre zog die Sonntagskleider aus dem Schrank, breitete sie auf dem Bett aus und zupfte noch einmal die gestärkten Spitzen zurecht. »Wirst gut aussehen nachher. Onkel Johannes wird zufrieden sein. Komm, ich helfe dir beim Anziehen.«

»Nein«, sagte das Kind, »will mich allein anziehen.«

Kläre wirkte ein wenig beleidigt. »Meinetwegen, aber knöpf die Knöpfe nicht wieder schief. Und beeil dich, die Gäste kommen bald. Ich gehe nochmal rasch in die Küche. Die Köchin braucht mich, sie weiß gar nicht mehr, wo ihr der Kopf steht.«

»Ja«, sagte das Kind.

Für den Abend hatte der Vater ein reich gerüschtes Jabot gewählt, dessen makelloses Weiß sehr gut zum Schwarz des Rocks aus Englischem Barchent kontrastierte. Auch die goldenen Knöpfe mit dem Hippokrates-Zeichen würden Eindruck machen. Er warf einen abschließenden Blick in den Spiegel. Ja, er war mit seinem Äußeren zufrieden, wozu nicht zuletzt die Perücke beitrug, die der Diener noch einmal frisch mit Muskatpuder nachgefärbt hatte. Sehr schön, das dunkle Braun, und sehr natürlich! In den letzten Jahren gab es zwar zunehmend Herren, die lediglich ihre eigenen Haare trugen, aber was sollte man machen, wenn einem ein Großteil des natürlichen Kopfschmucks schon ausgefallen war!

Der Vater überprüfte noch einmal den Sitz seines Haarersatzes, schaute auf die Standuhr und machte sich auf den Weg in die Empfangshalle. Er passierte dabei die Bibliothek, in deren Mitte der wuchtige Schreibtisch stand. Die Bibliothek war ihm der liebste Raum seines großen Anwesens, denn sie spiegelte sein umfangreiches Wissen als Mediziner wider. Alle Meisterärzte waren hier vertreten – von A wie Avicenna bis Z wie Zwinger, dazwischen Berühmtheiten wie Vitus von Campodios mit seinem De Causis Pestis, Hanns von Gersdorff mit seinem Feldtbuch der Wundarztney, Hippokrates mit seinen Epidemien und Paracelsus mit seinen Abhandlungen über die Chirurgie.

Er trat an den Schreibtisch, grub kurz in den darauf liegenden Papieren, fand einen kleinen Zettel und steckte ihn ein. Dann strebte er eiligen Schrittes weiter.

Ein schneller Blick in die festlich illuminierte Halle sagte ihm wenig später, dass die wichtigsten Persönlichkeiten noch nicht anwesend waren. Dennoch rief er mit dröhnender Stimme nach den Bouteillen mit dem Champagner. Jeder sollte wissen, dass dieser Tag ein besonderer war, weil er seine Verlobung mit Demoiselle von Ratorff bekanntgeben wollte. Leider war die junge Dame noch nicht eingetroffen, was aber – bei näherer Betrachtung – nicht weiter schlimm war, denn sie konnte keinesfalls als eine Tochter von Aphrodite, der Göttin der Schönheit und Verführung, gelten. Dafür war sie die Jüngste des Geheimrats von Ratorff, einem der reichsten Männer in der Mark Brandenburg. Und das machte manches wett.

Wenig später trat der alte von Ratorff ein, am Arm seine Tochter, die vor Aufregung unter ihrer Schminke puterrot war und nicht wusste, wohin sie blicken sollte. Immerhin, aufgeputzt nach allen Regeln der Kunst, machte sie gar keine so schlechte Figur. Sie trug ein Kleid, das aus kostbarster Schantungseide gefertigt war und in seinen Ausmaßen an eine rosa Wolke erinnerte, dazu eine Frisur, deren Herstellung nicht nur Stunden, sondern auch ein Vermögen gekostet haben musste. Turmhoch gesteckt und auf beiden Seiten in Korkenzieherlöckchen auslaufend, umrahmte sie ein scheues Gesicht, dessen hervorstechendstes Merkmal das schwarze Schönheitspflästerchen auf der linken Wange war.

Sieh an, sie ist doch kein so unebenes Frauenzimmer, dachte der Vater. Was man nicht alles aus einem Mauerblümchen machen kann! Dann trat er vor, um seine neuen Gäste zu begrüßen. Er tat es in der ihm eigenen lauten, schwadronierenden Art und stellte dabei nicht ohne Vergnügen fest, dass seine zukünftige Braut ihm hin und wieder heimlich einen bewundernden Blick zuwarf.

Weiterer Champagner wurde geordert. Die ersten Zungen lösten sich. Aufs Angeregteste plaudernd, rief der Vater wenig später zu Tisch. Die Tafel bog sich unter dem, was Küche und Keller hergegeben hatten. Im Einzelnen sah die Speisenfolge vor: Austern, Kraftbrühe mit Schinkenklößchen, garnierter Kalbsrücken, Wildschweinskopf, gefüllte Hamburger Gans, Früchte, Salate, Haselnusstorte, Käsestangen und zum Nachtisch Gefrorenes. Alles war in überreichem Maße vorhanden, wollte gekostet und gelobt werden, und die Gäste ließen sich nicht lange bitten. Der Vater saß seiner schüchternen Braut gegenüber, pries mit vollem Mund ihre Schönheit, stieß auf die Gesundheit des alten von Ratorff an und ließ immer wieder neue Weine auftischen.

»Altes Tyrannenblut!«, rief er später, schon leicht angetrunken. »Mein Lieblingswein, weil er gleich dreimal schmeckt: bei allem, zu allem und in allem! Haha! Dagegen sind andere Tropfen nichts als Wasser, aber jeder trinke, was ihm konveniert!«

Die Gäste lachten, und die wenigsten von ihnen ahnten, wie trefflich der Name Tyrannenblut zum cholerischen Charakter des Vaters passte.

»Ich bitte um Gehör!«, rief dieser jetzt, erhob sich zu stattlicher Größe und schlug mit einem Löffel gegen sein Glas. »Ich bitte um Gehör!«

Es dauerte eine Weile, bis auch der Letzte der Schmausenden ihm seine Aufmerksamkeit schenkte, doch endlich ruhten alle Blicke auf ihm. Er unterdrückte ein Aufstoßen und konzentrierte sich, denn der Augenblick war gekommen, in dem er die große Neuigkeit bekannt geben wollte. »Dieser achtzehnte Juni des Jahres siebzehnhundertvierzig ist ein denkwürdiger Tag«, hob er mit feierlicher Stimme an, »denn ich habe die vorzügliche Ehre, Euch, hochverehrter Herr Geheimrat, und Euch, liebe Demoiselle von Ratorff, in meinem bescheidenen Haus willkommen heißen zu dürfen.«

Von Ratorff, der schwache Ohren hatte, setzte sein Hörrohr an. »Hä?«

Der Vater zwang sich zu einem Lächeln. »Ich sagte: willkommen in meinem bescheidenen Haus.«

Von Ratorff lachte meckernd. »Bescheiden ist gut, mein Lieber! Mir scheint, Ihr nagt nicht gerade am Hungertuche. Aber wenn’s so wäre, würde ich Euch meine Tochter nicht geben. Da könnt Ihr Gift drauf nehmen. Geld gehört zu Geld, wie ich immer zu sagen pflege!«

»Äh, ja.« Dem Vater fiel darauf nichts Rechtes ein. Stattdessen räusperte er sich, fingerte den Notizzettel hervor und zählte mit seiner Hilfe die Namen sämtlicher weiteren Honoratioren auf, hieß sie ebenfalls willkommen und beendete seine Begrüßung schließlich mit »Hochgeschätzte Gäste!«

Dann machte er eine Pause, denn er wollte der Spannung Gelegenheit geben, sich auszubreiten, und fuhr langsam fort: »Heute habe ich das außerordentliche Vergnügen, meine Verlobung mit Demoiselle Hildegard von Ratorff zu verkünden, und ich darf …« Er unterbrach sich, denn seine Zukünftige, welche die ganze Zeit stocksteif auf ihrem Stuhl gesessen hatte, zeigte plötzlich auf einen Punkt hinter ihm und sagte:

»Da ist ein Kind.«

»Ein Kind?« Der Vater, abermals aus dem Konzept gebracht, fuhr herum. »Ach ja. Mein Kind. Nun, ja, natürlich. Es muss ja schließlich dabei sein, nicht wahr.«

Das Kind stand da und sagte nichts.

»Woher kommst du so plötzlich?«, fragte der Vater, bemüht um einen milden Ton.

»War unterm Tisch.«

»Was?«

»Unterm Tisch war ich. Die ganze Zeit.«

»Ja, aber wieso …?«

Einige der Gäste begannen zu tuscheln. Von Ratorff setzte sein Hörrohr an.

»Da«, sagte das Kind und zeigte auf die Stelle, wo es sich versteckt hatte.

Noch mehr Gäste tuschelten.

Der Vater spürte, wie ihm die Situation entglitt.

»Hab mein Pferd, mein Huhn und mein Schwein da unten.«

Von Ratorff lachte meckernd.

»Was?«

»Hab mit ihnen gespielt.«

»Äh, ja.« Der Vater wusste nicht recht, was er tun sollte, und bückte sich flüchtig, um einen Blick auf die Holztiere zu werfen. Als er sie nicht gleich entdecken konnte, richtete er sich wieder auf. Doch beim Aufrichten stieß er gegen das Kind, und das Kind stieß gegen das Weinglas mit dem Tyrannenblut, und das Tyrannenblut ergoss sich über das reich gerüschte Jabot des Vaters.

Von Ratorff lachte meckernd.

Das war zu viel. Beim Vater brachen wieder alle Dämme. Er gab dem Kind eine klatschende Maulschelle und rief: »Herrgott nochmal, du Trampel! Kannst du nicht aufpassen …«

Dann brach er ab, denn er fühlte um sich herum Stille, jene Stille, die voller Vorwurf ist. »Sofort gehst du in dein Zimmer!«

Als das Kind fort war, nahm der Vater den Faden wieder auf. Er brachte seine Ansprache zu Ende, wobei er sich alle Mühe gab, so zu tun, als sei nichts gewesen, doch es wollte ihm nicht recht gelingen, und das trotz des Tyrannenblutes. Erst ganz allmählich lockerte sich die Stimmung wieder, es wurde weiter getafelt und gezecht, und als das Fest schließlich zu Ende ging, hatten sich alle prächtig amüsiert.

Sogar die schüchterne Demoiselle von Ratorff.

Noch in derselben Nacht, kurz vor dem ersten Morgengrauen, sah man den Vater schlingernden Schrittes den Garten durchqueren. In der Hand hielt er ein Glas seines Lieblingsweins, aus dem er schlürfend trank. Als es leer war, steuerte er in Richtung Strom, wo er es ins Wasser schleuderte. Der Schwung des Wurfs riss ihn dabei fast um, doch er fing sich wieder und betrat mit einiger Mühe den Bootssteg. Immer noch schlingernd, näherte er sich dem Pavillon, wobei er irgendetwas von dem Sonnenaufgang brabbelte, den er sich nach einer so erfolgreichen Nacht nicht entgehen lassen wollte. Dann, plötzlich, sagte er nichts mehr, denn ein Schluckauf war ihm ins Wort gefallen. Ein heftiger Schluckauf, der seinen Körper in unregelmäßigen Abständen erbeben ließ. »Hicks!«, machte er, und wieder »Hicks!« Und jedes Mal hatte er das Gefühl, eine Faust säße in seinem Inneren und wolle ihn umstoßen.

Und dann wurde er tatsächlich umgestoßen, von einer kleinen Faust, die aus der Bootskiste hervorschoss. Mit einem Schrei fiel der Vater ins Wasser, hinein in den Strom, der an dieser Stelle sehr tief war. Schlagartig ernüchtert, rief er um Hilfe, doch vergebens. Niemand konnte ihn mitten in der Nacht hören. Er zappelte und schlug um sich, denn er konnte nicht schwimmen. Er schluckte Wasser, strampelte um sein Leben, und gerade als es ihm zu gelingen schien, die rettende Leiter des Stegs zu erreichen, wurde er erneut von der kleinen Faust zurückgestoßen. Sie hielt einen Bootshaken, stach zu. Blut floss. Der Vater wurde abgedrängt, tauchte gurgelnd unter, schnappte nach Luft, heulte, flehte, bettelte um sein Leben, arbeitete sich wieder heran und wurde abermals mit dem Haken nach unten gedrückt.

Einmal noch kam der Tyrann hoch, dann blieb die Wasserfläche glatt …

Das Kind weinte vor Erleichterung. Und in sein Weinen, mehr und mehr, mischte sich ein Kichern.

Ein Kichern der Erlösung.

Wer …

Klingenthal wachte auf zwischen der Magd und dem Burgfräulein. Die Magd war blond, sie trug einen verblassten Kittel und eine Haube und erinnerte ihn daran, dass es schon spät war. Immer tat sie das. Sie war es nun einmal gewohnt, mit den Hühnern aufzustehen. Klingenthal gähnte. Das Burgfräulein an der anderen Seite war eine ältliche Jungfer mit einem Spitzhut auf dem Kopf, blasiertem Blick und einem zerknüllten Taschentuch in der Hand. »Klingenthal«, näselte das Burgfräulein, »mit jedem Tag, den Gott werden lässt, stehst du später auf.«

»Das stimmt nicht«, sagte Klingenthal und gähnte nochmals.

»Das Einerlei der Landschaft schlägt mir aufs Gemüt, ich muss wieder unter Menschen. Wie weit ist es noch bis Steinfurth?«

»Steinfurth?« Klingenthals Gedanken wanderten zu dem alten Elbestädtchen, das seit Jahrhunderten auf halbem Wege zwischen Tangermünde und Magdeburg liegt. Dreitausend Seelen mochten dort leben, darunter Bierbrauer, Salzkaufleute, Tuchmacher und viele andere Handwerker. Aber auch Schiffbauer gab es, die auf der im Binnenhafen gelegenen Werft einmastige Ewer zusammenzimmerten, stabile Fahrzeuge, mit denen die Flussfischer hinausfuhren, um Aal, Hecht, Stint, Stör und Neunauge zu fangen.

Es ging ihnen gut, den Steinfurthern, und dafür sorgte die Elbe. Sie war nicht nur Fischlieferant, Wasserstraße und Lebensader, sie prägte auch das Landschaftsbild der sie umgebenden Niederungen, wo es Sümpfe, Moore und Wälder mit einer reichen Tierwelt gab. Dazu fruchtbares Land, das den Bauern gute Ernten bescherte.

Klingenthal pflegte, wenn das Jahr sich neigte und der Frost zunehmend in die Glieder biss, gern in Steinfurth zu überwintern, denn die Einwohner waren von angenehmem, freundlichem Wesen.

»Bestimmt mehr als zwanzig Meilen«, sagte Klingenthal, während sein Blick über die anderen vier lebensgroßen Puppen wanderte: einen Schiffer in Köperhosen, einen Söldner im Harnisch, einen Landmann mit Forke und einen Schultheiß mit Amtskette.

Alle befanden sich auf dem schweren, zweirädrigen Karren, der Klingenthal als Fortbewegungsmittel diente, und so unterschiedlich sie auch aussahen, so war doch jede von ihnen ein Teil seiner selbst. Magd, Burgfräulein, Schiffer, Söldner, Landmann und Schultheiß verkörperten die Vielfalt seiner Gedanken und den Widerstreit seiner Gefühle, weshalb er es sich zur Gewohnheit gemacht hatte, regelmäßig mit ihnen zu sprechen. Jede Puppe besaß eine Stimme, die Klingenthal eigens für sie entwickelt hatte – denn er war Bauchredner. Ein Ventriloquist, wie die Jünger der Kehlkopfakrobaten sich selbst nannten, und Klingenthal war einer ihrer besten.

Die Vorstellungen, die er mit seinen Puppen gab, waren landauf, landab beliebt, besonders beim einfachen Volk, weil er es ausgezeichnet verstand, die kleinen und großen menschlichen Schwächen aufs Korn zu nehmen, wobei er aber niemals bösartig oder verletzend wurde.

»Auf, auf, ihr müden Leiber, die Pier steht voller nackter Weiber!«, rief plötzlich der Schiffer, der manchmal zu Derbheiten neigte.

Das Burgfräulein gab ein pikiertes »Huch!« von sich.

Der Söldner lachte und rief. »Steinfurth, wir kommen!«

»Nur nichts überstürzen«, sagte der Schultheiß. »Gut Ding will Weile haben.«

Der Landmann sagte nichts. Er schlief noch, was für einen Mann seines Berufs ziemlich unpassend war.

»Dann wollen wir mal«, sagte Klingenthal mit seiner eigenen Stimme und erhob sich. Er sprang von dem Karren herunter und streckte die Glieder. »Jetzt ein gutes Frühstück!«

»Willst du dich nicht vorher rasieren?«, empörte sich das Burgfräulein.

»Schon gut, schon gut.« Klingenthal griff zu Seife und Rasiermesser und strebte dem nahen Bach zu. Wie erwartet, war das Wasser eisig, aber unverdrossen schäumte er sich das Gesicht ein und begann Grimassen schneidend, vor einer halbblinden Spiegelscherbe sich den Stoppelbart zu scheren. Was folgte, war nicht mehr als eine Katzenwäsche, aber der Atem stand ihm die ganze Zeit in Wolken vor dem Mund, und er zitterte schon vor Kälte. Abschließend schöpfte er einen Becher Wasser aus dem Bach und ging zum Karren zurück. Er kletterte hinein und ließ sich zwischen seinen Puppen nieder. Dann öffnete er die kleine Vorratskiste, in der sich seine Nahrungsmittel befanden. Viel war nicht mehr darin. Ein Stück harter Käse und ein Stück Rinderrauchwurst. Welches Stück sollte er essen?

»Nimm den Käse«, sagte die Magd fürsorglich. »Der kann morgen schon schimmelig sein, die Wurst hält sich noch.«

Klingenthal griff zum Käse.

»Pah!«, rief der Söldner. »Käse, das ist doch nur verfaulte Milch! Greif lieber zur Wurst.«

Der Landmann war wach geworden und wollte seinen Senf beisteuern. »Ich würde von beidem essen. Was du im Magen hast, kann dir keiner mehr nehmen.«

»Nein«, sagte Klingenthal, »ich nehme den Käse. Und nur den Käse.« Rasch verrichtete er ein Gebet und aß danach die einfache Mahlzeit. Er spülte die letzten Krumen mit Wasser hinunter, verschloss die Vorratskiste, prüfte, ob jede seiner Puppen sicher saß, und begab sich dann vor den Karren. Da er keinen Gaul hatte, musste er sich selbst ins Geschirr legen, was ihm aber nach den vielen Jahren auf der Straße schon als selbstverständlich erschien. Dennoch konnte es passieren, dass einer, der ihm entgegenkam, überrascht die Augenbrauen hochzog. Nicht unbedingt des fehlenden Zugtiers wegen, sondern weil Klingenthal stets in einem Gehrock aus Nankinett marschierte, mitunter schwitzend und keuchend unter dem schweren Baumwolltuch, aber dennoch beharrlich vorwärts strebend. Und wenn der Entgegenkommende dann fragte, warum er sich diese Schrulle leiste, so lächelte er nur.

Doch vielleicht hätte der Schultheiß statt seiner geantwortet: »Vestis virum reddit, mein Freund! Kleider machen Leute.«

Klingenthal zog den Karren auf die Straße. Wittenmoor lag hinter ihm, jetzt sollte es zunächst in Richtung Ottersburg gehen. Der Tag war jung, er hoffte, nachmittags schon am Ziel zu sein.

Und während er gleichmäßig einen Schritt vor den anderen setzte, ertönte unvermittelt die Stimme des Burgfräuleins hinter ihm: »Meiner Treu, Klingenthal, sagtest du, es seien mehr als zwanzig Meilen bis Steinfurth? Ich weiß wirklich nicht, ob ich das noch so lange aushalte.«

Am selben Morgen, ganz in der Nähe, verließ eine junge Frau den Bauernhof des alten Rädigke, eines weithin bekannten und geachteten Mannes. Niemand bemerkte sie, als sie mit der ihr eigenen Anmut durch die Hintertür hinausschlüpfte und den Hofhund zum Abschied kraulte. Auch Rädigke hätte ihr sicher gern Lebewohl gesagt, aber er konnte es nicht mehr. Er war tot. Gestorben vor einer Woche, begraben am vorgestrigen Tage.

Friedrich Rädigke

Geb. den 7ten Febr. 1716

Gest. den 1ten Nov. 1782

Das war alles, was auf seinem Grabstein stand. Ein paar armselige Zahlen, zwischen denen ein ganzes Leben stattgefunden hatte. Mehr nicht. Kein Wort davon, dass er seit seiner Geburt an der Schlangenkrümmung gelitten hatte, der Schiefheit, wie die Leute sagten, die es ihm so schwer machte, auf dem Feld zu arbeiten. Kein Wort davon, dass er ein guter Ehemann gewesen war, der siebzehn Kinder gezeugt und zwei Frauen zu Grabe getragen hatte. Kein Wort davon, wie groß die Trauer unter den Hinterbliebenen gewesen war, als er den letzten Atemzug getan hatte.

Und auch kein Wort davon, wie tröstend die junge Frau seiner Familie in ihren schweren Stunden zur Seite gestanden hatte. Und das, obwohl sie weder verwandt noch verschwägert war mit der großen Sippe der Rädigkes. Sie hatte zum rechten Zeitpunkt die rechten Worte gefunden und mit allen so inbrünstig gebetet, dass selbst der Herr Pastor beeindruckt war.

Dafür hatte sie an jeder Mahlzeit teilgenommen und einen gesegneten Appetit an den Tag gelegt.

Doch nun war es Zeit, zu gehen. Ein letztes Mal sah die junge Frau zurück, bevor sie sich nach Osten wandte, wo die liebliche Altmark sich mit ihrem hügeligen Gelände vor ihr ausbreitete. Ein paar zaghafte Sonnenstrahlen brachen durch die Kiefernwälder am Horizont, und unwillkürlich blinzelte sie. Ihre Augen waren von ganz eigenem Reiz: schwarz wie Ebenholz, groß, leuchtend, manchmal auch irisierend, wenn das Licht in einem bestimmten Winkel auf sie fiel. Es waren Augen, die lachen und weinen konnten, lieben und hassen, streiten und schlichten, schelten und trösten, je nachdem, wie ihrer Besitzerin zumute war. Nase und Mund dagegen waren weniger außergewöhnlich, wenn auch durchaus hübsch: die Nase fein und gerade, der Mund weich und geschwungen, wobei Letzterer durchaus in der Lage war, die Sprache der Augen tatkräftig zu unterstützen.

Die junge Frau schulterte ihren mit einem großen silbernen Kreuz bestickten Ranzen und machte sich auf den Weg nach Ottersburg. Sie hätte sich auch nach Döbezahn oder Lüttgräben wenden können, denn niemand schrieb ihr die Richtung vor, aber sie wollte nach Osten gehen, der Sonne entgegen.

Nach einiger Zeit nahm sie ihr Kopftuch ab und stopfte es in den Ranzen. Trotz der kühlen Temperaturen war ihr beim Marschieren warm geworden. Sie ordnete ihre schwarzen Haare, verstärkte den Sitz des Dutts durch eine weitere Nadel und entdeckte mehr durch Zufall, dass neben ihrem Weg ein anderer verlief und dass auf diesem Weg ein Mann daherschritt, der sich selbst vor einen Karren mit Puppen gespannt hatte. Der Mann war von mittlerer Größe und keineswegs unansehnlich. Er mochte Ende dreißig sein, hatte ein vom Wetter gebräuntes Gesicht und steckte in einer für die Landstraße sehr ungewöhnlichen Kleidung: Er trug einen Gehrock.

»Heda, guten Morgen!«, rief die junge Frau. »Seid Ihr ein Herr, der zum Spaß einen Wagen zieht, oder bist du ein Kärrner, der zum Spaß einen Rock trägt?«

Der Mann ging weiter, immer auf gleicher Höhe, doch ohne sie zu beachten. Er tat so, als sei er tief in Gedanken versunken.

»Keine Antwort ist auch eine Antwort«, sagte die junge Frau.

Nicht lange danach liefen beide Wege aufeinander zu, und als sie sich nach hundert Schritten vereinigt hatten, blieb die junge Frau neben dem Mann stehen und sagte: »Wenn du nicht einen halben Schritt hinter mir gehen willst und ich nicht einen halben Schritt vor dir, dann wird uns nichts anderes übrig bleiben, als nebeneinander zu marschieren.«

Noch immer schwieg der Mann im Gehrock, doch vom Karren kam plötzlich eine Stimme, die einer der Puppen zu gehören schien. Sie sah aus wie ein Söldner und rief: »Jawoll, stimme zu! Kompanie … marsch! Links, zwo, drei, vier!«

Die junge Frau lachte. »Wie es scheint, habe ich es mit einem Bauchredner zu tun.«

»Erraten, Gnädigste«, sagte der Schultheiß.

Der Schiffer brummte: »Willkommen an Bord, mien Deern.«

»Hast du selbst keine Stimme?«, fragte die junge Frau den Mann im Gehrock.

»Doch, die hat er. Und einen Namen hat er auch: Er heißt Julius Klingenthal«, antwortete das Burgfräulein geziert. »Aber er spricht nicht mit jedem, weil er ein wenig schüchtern ist.«

»Was du nicht sagst.« Es gefiel der jungen Frau, dass ein Mann in der Lage war, sich selbst als schüchtern zu bezeichnen. »Ich heiße Alena.«

»Und ich bin Julius«, sagte der Mann mit einer Stimme, die seine eigene sein musste, denn sie passte zu keiner der Puppen. »Aber das hat dir das Burgfräulein ja schon verraten.«

»Wohin willst du, Julius?«, fragte Alena.

»Über Ottersburg und Schönwalde nach Steinfurth.«

»Nach Steinfurth will ich auch.«

»Tja, dann …« Klingenthal, der zu Eigenbrötelei neigte, blickte auf den Boden und fasste einen Entschluss. »Dann sollten wir die Straße vielleicht gemeinsam unter die Füße nehmen.«

»Das sollten wir.«

Nachdem sie eine Meile schweigend nebeneinander gegangen waren und Alena ihren Weggefährten mehrmals verstohlen gemustert hatte, sagte sie: »Die Gefahr, dass du zu viel redest, scheint nicht besonders groß zu sein.«

Klingenthal blieb weiter stumm, doch immerhin huschte ein Lächeln über sein Gesicht.

»Wir können uns auch wieder trennen.«

»Nein, nein.« Klingenthal klang fast erschreckt.

»Dann sollten wir uns unterhalten.«

»Äh, ja. Ich wüsste nur nicht, über was.«

»Für den Anfang würde es reichen, wenn du mir dein Alter verrätst.«

»Sechsundvierzig.«

»Was, schon so alt? Ich hätte dich für jünger gehalten.«

»Danke.«

»Bitte.«

»Und wie alt bist du?«

»Zweiundzwanzig.«

»Aha.«

Die Unterhaltung, kaum dass sie begonnen hatte, drohte wieder einzuschlafen. Alena unternahm einen neuen Versuch. »Deine Puppen sind hübsch, wer hat sie gemacht?«

»Ich selbst.«

»Du selbst? Das stelle ich mir nicht leicht vor.«

»Das war es auch nicht.« Klingenthal taute etwas auf. »Ich habe es bei einem Meister seines Fachs gelernt, sein Name ist Zacharias Neuberger, er ist der Urenkel des berühmten Puppenmachers Daniel Neuberger.«

Die Namen sagten Alena nichts, aber sie musste auch nicht antworten, denn Klingenthal, der jetzt in seinem Element war, sprach bereits weiter: »Ich glaube, Puppen gibt es schon so lange, wie es Menschen gibt. Die ersten waren aus Ton und Alabaster, kunstvolle Gebilde, mit denen schon die Kinder der alten Römer spielten, nur bewegen konnten sie sich nicht.«

»Ich hatte als Kind eine Marionette«, warf Alena ein.

»Marionetten gibt es seit mindestens fünfhundert Jahren, aber es gab auch Brotpuppen, die an Feiertagen gebacken wurden, und Puppen aus Holz. Wieder andere waren aus Stoff, aus Wolle, aus Wachs und aus Werg. Meine Puppen sind aus Wolle, ihre Gliedmaßen habe ich mit weichem Ziegenleder überzogen, ihre Köpfe sind aus asiatischem Pflanzengummi, und ihre Glasaugen sind beweglich.«

»Papperlapapp«, näselte das Burgfräulein von hinten, »glaub ihm kein Wort. Wir sind aus Fleisch und Blut.«

»So ist es«, bestätigte der Schultheiß, »wenn du willst, kannst du das schriftlich haben.«

Alena lachte. »Das wird nicht nötig sein, ich glaub’s euch auch so, groß genug seid ihr ja.«

Die Antwort nahm Klingenthal zum Anlass, einen Vortrag über jene lebensgroßen Puppen zu halten, die aus Wachs gefertigt und zuerst in England aufgekommen waren. Er sprach weiter über venezianische Tanzpuppen, japanische Puppen, die zur Abwehr böser Geister dienten, Heilpuppen aus Stroh und viele andere mehr.

So verging der Tag, und am Nachmittag, kurz nach Ottersburg, begegneten sie einem Bauern, der mit seinen beiden Gäulen eine Fuhre Rüben transportierte. Angesichts der Puppen machte er große Augen, denn so täuschend echte Figuren hatte er sein Lebtag nicht gesehen. Sie kamen ins Gespräch, und auf des Bauern Bitte hin gab Klingenthal eine kurze Vorstellung, die große Begeisterung bei ihm auslöste. Er zeigte sich erkenntlich, indem er seine neuen Bekannten auf einen Schmaus am Wegrand einlud. Zwar bot er nur einfache Kost an, dicke Gerstengrütze, dazu Butterstullen und selbst gemachten Apfelmost, doch es schmeckte allen köstlich.

Danach trennten sich ihre Wege, und Klingenthal und Alena zogen allein weiter. Die Unterhaltung floss jetzt leicht dahin, sie sprachen über den Bauern, die Ernte, das Wetter, über Kleider und Mode, über Gott und die Welt – nur über sich selbst sprachen sie nicht.

Gegen Abend drängte sich die Frage nach einer Übernachtungsmöglichkeit auf, und sie hatten Glück: Sie entdeckten einen alten Unterstand, der früher einmal Schafen oder Ziegen Schutz geboten haben mochte. Doch legten sie sich nicht gemeinsam darunter, denn Klingenthal sagte, nachdem er ein wenig herumgedruckst hatte, er schliefe lieber auf seinem Karren, im Übrigen sei das auch schicklicher.

»Viel schicklicher«, sagte die Magd.

»Tüdelkram!«, sagte der Schiffer. »Zu meiner Zeit hätte ich Alena schon längst …«

»Na, na, ich muss doch sehr bitten«, sagte der Schultheiß.

»Zapfenstreich!«, rief der Söldner.

Am anderen Morgen schien die Sonne, und Klingenthal breitete im Gras eine Pferdedecke aus. Sie setzten sich und begutachteten das Essbare, das sie zum Frühstück beisteuern konnten. Was Klingenthal besaß, war nicht viel, nur das Stück Rinderrauchwurst, Alena dagegen hatte, bevor sie fortgegangen war, noch der Speisekammer von Rädigkes Hof einen Besuch abgestattet und dort, mit dem Einverständnis der Familie, wie sie ausdrücklich betonte, das eine oder andere mitgenommen. So kam es, dass sie nicht nur Wurst und Speck im Gepäck hatte, sondern auch weißes Brot, Käse und sogar eine schöne Portion geräucherten Aal. »Den Aal musst du unbedingt probieren«, sagte sie lebhaft.

Klingenthal zögerte. »Sagtest du Aal?«

»Ja, wieso? Magst du keinen?«

»Doch, schon, aber ich esse ihn nicht.«

In Alenas Augen stand Tadel. »Na, du bist mir einer! Magst Aal, aber isst ihn nicht. Das verstehe, wer will.«

»Ich erkläre es dir vielleicht ein andermal.« Klingenthal, der schon vorher Feuer gemacht und einen Wasserkessel aufs Dreibein gesetzt hatte, schüttete Teeblätter in den Kessel. »Das Wasser kocht schon, jetzt muss der Tee nur noch ziehen. Magst du Tee?«

»Ja, gern.«

»Dann wollen wir es uns schmecken lassen.« Klingenthal biss in seine Wurst.

»Guten Appetit, Julius.«

Nachdem sie sich für den Tag gestärkt hatten, gingen sie weiter, und wieder war es Alena, die das Gespräch in Gang brachte: »Ich kann mir keinen Reim auf dich machen, Julius«, sagte sie, »du sprichst überhaupt nicht über dich, und wenn du sprichst, dann meistens durch den Mund deiner Puppen. Warum nur?«

»Es übt.«

»Und das ist der einzige Grund?«

»Nun ja«, sagte Klingenthal.

Der Schultheiß half ihm aus: »Wir sind sein Sprachrohr, musst du wissen. Wir kennen seine Gedanken und übernehmen die Antwort.«

»Jawoll«, sagte der Söldner.

»Er ist ja so empfindsam«, sagte die Magd.

»Und so zurückhaltend«, näselte das Burgfräulein.

»Seemannsgarn, alles Seemannsgarn!«, rief der Schiffer. »In Schanghai war Julius der Erste, der den Mädels unter die Röcke gekuckt hat.«

Alenas Augen lachten. »Stimmt das, Julius?«

Klingenthal räusperte sich. »Der Schiffer hat ein ziemliches Talent im Schwatzen.«

»Aber du warst mal in, in … wie hieß das noch?«

»Schanghai. Ja, ich war mal da.«

»Und warst du auch mal Seemann?«

»Das ist lange her.«

»Dann warst du vielleicht auch mal Soldat? Und am Ende sogar Bürgermeister?«

Klingenthal kämpfte mit sich. Es ging ihm wider die Natur, seine gesamte Vergangenheit auszuplaudern, andererseits musste er sich eingestehen, dass er Alena mochte. Sie hatte eine frische, natürliche Art, lachte gern und schien überhaupt eine angenehme Begleiterin zu sein. Und dann waren da noch ihre Augen: Niemals zuvor hatte er in so faszinierende Augen geblickt … Schließlich antwortete er: »Auch ich kann mir keinen Reim auf dich machen.«

»Nanu?«, tat sie überrascht. Gern hätte sie noch gefragt, ob er vielleicht mal eine Magd gekannt hatte oder ein adliges Fräulein, aber sie spürte, dass sie fürs Erste nicht mehr aus ihm herausholen konnte. »Warum denn das?«

»Nun, dem Kleid nach könntest du eine Nonne sein, aber ich glaube nicht, dass du eine bist, denn du wirkst, äh, versteh mich nicht falsch, du wirkst eher fröhlich als fromm. Andererseits hast du ein silbernes Kreuz auf deinem Ranzen.«

»Richtig«, sagte Alena, »ich habe es selbst daraufgestickt.«

»Eine Bäuerin bist du auch nicht, dafür sind deine Hände zu zart. Du könntest eine junge Frau aus gutem Hause sein, die das Schicksal auf die Straße verschlagen hat.«

»Du bist sehr scharfsinnig, Julius.«

»Findest du?« Klingenthal wurde verlegen. Dann, froh über die Abwechslung, wies er nach vorn. »Da kommt uns Ezechiel, der Öljud, entgegen. Um diese Jahreszeit tippelt er immer in dieser Gegend.«

Ezechiel war ein dürrer Mann, der einen schäbigen braunen Kittel trug und dazu ein kreisrundes Stück Leder auf dem Hinterkopf. Er hatte sich eine Art Bauchladen mit verschiedenen Schachteln und Dosen vor den Leib geschnallt und hielt nun an, offenbar dankbar für eine kleine Pause. »Shalom, Julius«, krächzte er.

»Shalom, Ezechiel.«

»Hast du Pausback und Listig gesehen?«

»Seit Monaten nicht.«

»Ich auch nicht. Hm, lass dich angucken. Wenn ich sagen würd, du siehst schlecht aus, würd ich lügen. Und lügen darf ich doch nicht, oder?« Der Öljud kicherte und kratzte sich am Kopf unter der Kippa.

»Du siehst auch nicht schlecht aus.«

»Nebbich, wie soll ich nicht schlecht aussehen, wenn ich keine so hübsche Schickse dabeihab!«

Der Söldner mischte sich ein: »Der Ausdruck Schickse war eine Beleidigung, Herr! Ich fordere Satisfaktion!« Und der Schultheiß dozierte:

»Jeder scherzt auf seinem Niveau, aber Höflichkeit ist die Tugend der Könige.«

»Oj, oj, nix für ungut, Kinder, ich meinte ja nur.« Ezechiel kicherte erneut, rückte seinen Bauchladen zurecht und schickte sich an, weiterzugehen. »Na denn, gute Reise, ihr zwei. Shalom!«

»Shalom, Ezechiel. Bis zum nächsten Mal.«

Auch Klingenthal und Alena schritten wieder aus. Nach einer Weile fragte Alena: »Was ist eine Schickse?«

»Eine nichtjüdische, oftmals junge Frau. Leider benutzen heutzutage viele den Ausdruck in herabmindernder Weise. Deshalb die Reaktion des Söldners.«

»Aha, und was ist ein Öljud?«

»Ein Jude, der über Land zieht und ölhaltige Mittel verkauft. Ezechiel hält darüber hinaus noch andere Waren feil. ›Judenkram‹ sagen die Leute dazu. Sie meinen damit bunte Stoffreste, Spitzen, Saumstücke und Bänder.«

»Schade, dass er so schnell weitergeschlurft ist. Ich hätte gerne mal in seinen Schätzen gekramt. Wie lange kennst du ihn schon?«

»So lange ich denken kann. Ezechiel ist ein bisschen verschroben, aber kein schlechter Kerl. Die Mägde und Bauersfrauen schätzen ihn sehr, denn er bringt Farbe in ihren Alltag. Und er ist ehrlich und billig.«

»Und die anderen zwei, nach denen er fragte, wie hießen die, Pausback und …?«

»Pausback und Listig. Sie sind so etwas wie seine Konkurrenz, weshalb er wohl auch als Erstes nach ihnen gefragt hat.«

»Sie haben komische Namen. Erzähl mir mehr von ihnen, ich liebe Geschichten.«

Statt einer Antwort wies Klingenthal auf einen nicht weit entfernten Punkt, wo zwei mächtige Kiefern nah beieinander standen. »Da ist ein nettes Fleckchen Erde. Ich kenne es, habe dort schon öfter gerastet. Lass uns zusammen essen, und ich erzähle dir von Pausback, dem Riesen, und Listig, dem Winzling.«

»Ja, fein.«

Nachdem sie gegessen und getrunken hatten, sagte Klingenthal: »Du musst wissen, dass Pausback ein Balsamträger ist, der mit seinen Arzneien und Heilsäften durch die Lande zieht. Er ist von gewaltiger Körpergröße und stark wie Ochs und Bär zusammen, überdies ist er lammfromm und grenzenlos gutmütig. Nur eine Schwäche hat er: Er kann nicht rechnen, was bei einem Händler wie ihm sehr von Nachteil ist.«

Alena nickte, während sie neuen Tee aufbrühte und in zwei Becher goss.

»Da traf es sich gut, dass Pausback eines Tages Listig über den Weg lief. Listig ist das genaue Gegenteil von Pausback: klein wie ein Kind und dünn wie ein Spargel. Er ist blitzgescheit und kann so schnell rechnen, dass einem schwindelig im Kopf wird. Aber auch er hat eine Schwäche: Er besitzt keine Füße mehr, ist also ein Krüppel. Was lag da näher, als dass beide sich zusammentaten! Seitdem reist Listig auf den Schultern von Pausback mit. Er ist Pausbacks Kopf, und Pausback ersetzt ihm die Füße. Jedes Jahr ziehen sie von Oberweißbach im Thüringischen bis nach Dessau und von dort weiter die Elbe hinunter nach Hamburg, wo sie umkehren und den beschwerlichen Weg zurück antreten.«

»Davon musst du mir unbedingt erzählen!«

Klingenthal blies die Backen auf und pustete in seinen Becher, denn der Tee war noch sehr heiß. »Sie haben auf ihren Wanderungen höchst gefährliche Dinge erlebt und sind dem Tod mehr als einmal von der Schippe gesprungen. Willst du wirklich, dass ich davon erzähle?«

Natürlich wollte Alena das, und so setzte Klingenthal sich bequem hin und berichtete in der ihm eigenen bedächtigen Art von Galantho und seinem Raubgesindel, von Mutter Krumm, die der Amtmann Röther so gnadenlos gejagt hatte, von Hannikel, dem priemenden Gauner, von Eva, der blonden Schlange, die ihre Mitmenschen mit Arsen vergiftete, und von dem Scharfrichter in Erfurt, der sein Schwert schon für Pausbacks Hals geschärft hatte. Er berichtete von vielen Einzelheiten mehr, und die Stunden zerrannen wie Butter in der Sonne, aber immer wenn er eine Pause machte, drängte Alena ihn, er möge fortfahren. Schließlich jedoch war auch die letzte Kleinigkeit erzählt, und Klingenthal sagte: »Jetzt weißt du alles von Pausback und Listig.«

»Es muss schön sein, so gute Freunde zu haben«, sagte Alena nachdenklich. »Wo sie wohl gerade sind?« Während der langen Geschichte hatte sie sich an Klingenthals Oberkörper geschmiegt, einerseits der Bequemlichkeit wegen, andererseits, weil sie festgestellt hatte, dass seine Nähe ihr sehr angenehm war. Er hatte eine gute Erzählerstimme und verstand es, die Situationen mit den richtigen Worten zu schildern.

Klingenthal trank einen Schluck von dem kalt gewordenen Tee. »Ich weiß nicht, wo sie sind.«

»Der Öljud Ezechiel wusste es auch nicht.«

»Das stimmt.«

»Er hat dich mit Shalom begrüßt und du hast shalom geantwortet.«

»Auch das stimmt.«

»Und dann hast du heute Morgen den Aal nicht essen wollen. Weißt du, was ich glaube?«

»Nein«, sagte Klingenthal schnell, »aber du scheinst mehr über mich zu wissen als ich über dich. Ich weiß lediglich, was du nicht bist, und das auch nur, weil ich’s mir so zusammengereimt habe.«

Sie lächelte. »Ja, das war sehr klug von dir. Glaubst du, es hätte Zweck, heute noch weiterzumarschieren?«

Ein Augenblick verging. Dann ertönte die Stimme des Soldaten: »Es ist zu dunkel, wir sollten hier kampieren.«

»Nein, wir könnten nach dem Polarstern navigieren«, sagte der Schiffer.

»Lieber nicht, denkt an die Räuberbanden«, mahnte die Magd.

»Ich will so schnell wie möglich nach Steinfurth«, quengelte das Burgfräulein.

»Und ich halte dafür, zu bleiben«, sagte der Schultheiß. »Damit ist mehrheitlich abgestimmt. Wir übernachten hier.« Alena lachte und zeigte dabei makellose Zähne. »Was ist denn mit dem Landmann?«

»Wer schläft, kann nicht votieren«, sagte der Schultheiß.

Alena lachte noch immer. »Nun kenne ich deine Meinung, Julius! Also bleiben wir.« Sie kuschelte sich an ihn.

Er ertappte sich dabei, fortrücken zu wollen, brachte es aber nicht fertig. Er spürte ihren biegsamen Körper und nahm den feinen Lavendelduft ihres Haars wahr. Um sich abzulenken, legte er etwas Holz nach und sagte: »Äh, ich weiß noch immer nicht, wer du bist.«

»Rate doch mal.« Ihre Augen neckten ihn.

Er blickte ins Feuer. »Tja, das ist schwer. Wer sich wie du auszudrücken versteht, der kann auch lesen und schreiben. Aber ich glaube nicht, dass du in letzter Zeit viel geschrieben hast, jedenfalls weisen deine Finger nicht die kleinste Spur von Tinte auf. Ich glaube, dass du in dem Haus, wo du der Speisekammer einen Besuch abstatten durftest, eine Arbeit verrichtet hast, die von besonderer Art ist. Ich denke, du hast dort mit dem Kopf gearbeitet. Vielleicht weißt du Dinge, die andere nicht wissen, und diese Dinge sind wertvoll für die Menschen.«

»Du bist wirklich scharfsinnig, Julius.« Alena schloss die Augen. »Sprich weiter, ich höre dir gerne zu.«

»Ich fürchte, mehr fällt mir nicht ein.«

»Wirklich nicht?«

»Nein.«

»Schade.« Alena öffnete die Augen wieder. »Dann will ich das Geheimnis lüften: Ich bin eine Klagefrau.«

»Eine … was?«

»Eine Klagefrau.«

Klingenthal hatte sich wieder gefangen und sagte: »Einen solchen Broterwerb kenne ich nur aus dem Alten Testament. Wie kommst du denn dazu?«

Alena schloss wieder die Augen. »Eigentlich heiße ich nicht Alena, sondern Magdalena, nach der heiligen Maria von Magdala. Bis vor einem halben Jahr war ich noch eine Karmelitin, aus dem Orden Unserer Lieben Frauen vom Berge Karmel, aber dann stand für mich endgültig fest, dass ich kein Leben in Armut und Weltentsagung verbringen will. Und kein Leben als Schwester Magdalena. Da verließ ich das Kloster.«

Klingenthal staunte. »Einfach so?«

»Nein, natürlich nicht. Es fiel mir schon schwer, obwohl ich erst Novizin war und die Gelübde noch nicht abgelegt hatte. Aber ich musste mich entscheiden. Die größte Frage war, wovon ich in der Welt da draußen leben sollte, aber dann fielen mir die Klageweiber ein, die ich aus den Bibelstunden kannte. Es ist ein sehr alter Beruf, und ich sagte mir, man müsste ihn auch heute noch ausüben können, denn gestorben und getrauert wird immer. Für meine Dienste wollte ich Geld oder Speise nehmen und mich auf diese Weise durchs Leben schlagen.«

Klingenthal staunte noch immer. »Und das hat funktioniert?«

»Ja.« In Alenas Stimme schwang Stolz mit. »Ich bin frei und unabhängig. Ich lebe für die Zeit der Trauer bei den Familien und begleite sie, ich bete mit ihnen, und ich singe für sie. Wenn du so willst, arbeite ich also tatsächlich mit dem Kopf. Dann ziehe ich weiter. Nie habe ich bereut, eine Klagefrau geworden zu sein, denn wie heißt es bei Jeremia neun, Vers siebzehn? So spricht der Herr Zebaoth: Schaffet und bestellet Klageweiber, dass sie kommen, und schicket nach denen, die es wohl können. Und glaub mir, ich kann’s.«

Während ihrer letzten Worte hatten Alenas Schultern zu zucken begonnen, Klingenthal merkte es und blickte sie fragend an, doch ihre Augen waren noch immer geschlossen, und zu seinem Entsetzen sah er, wie dicke Tränen zwischen ihren Lidern hervorquollen. Das Zucken ihrer Schultern wurde stärker, ein Wimmern entrang sich ihrer Kehle.

»Na, na«, sagte Klingenthal, »ich glaube dir ja, dass du auf Bestellung trauern kannst. Komm, nun ist es gut.«

Aber Alena klagte nur umso lauter. Heftige Weinkrämpfe schüttelten sie, und es war, als hätten sich hinter ihren Augen Schleusen geöffnet. Der Tränenstrom rann unaufhaltsam weiter, begleitet von herzzerreißendem Jammern, Heulen und Stöhnen.

Klingenthal wurde es unheimlich. Das hier war nicht mehr gespielt, das war echt, darauf wollte er seinen Kopf wetten und seine Puppen gleich dazu. »Alena, was ist denn?« Noch nie hatte er sich so hilflos gefühlt. »Alena, ich …« Was konnte er nur tun? »Alena …« In seiner Not schlang er schließlich die Arme um ihre Schultern, um wenigstens das Zucken zu unterbinden.

Es half nichts. Alena weinte weiter. Immer neue Schluchzer kamen aus den Tiefen ihres Körpers, brachen über ihre Lippen und jagten Klingenthal Angst und Schrecken ein. Was konnte er nur tun? Er verstand einiges von den Funktionen des Körpers, hatte auch Ahnung von Arzneien und wusste, dass ein Sedativum jetzt angezeigt gewesen wäre. Aber woher nehmen? »Alena, bitte!«

Immer noch hielt er sie umschlungen, und immer noch hörte sie nicht auf. Wie konnte er sie nur zum Schweigen bringen? Und dann wusste er es. Es war eigentlich ganz einfach:

Er küsste sie auf den Mund.

Augenblicklich, als hätte jemand in ihr einen Schalter umgelegt, erstarb das Weinen. Das Schulterzucken hörte auf. Alenas Körper wurde auf einmal ganz weich. »Julius«, flüsterte sie, »das war schön.«

»Tja, nun, gewiss.« Klingenthal wollte sich von ihr lösen, doch sie hielt ihn fest und sagte:

»Mach das nochmal.«

»Tja, hm.«

»Oder soll ich wieder weinen?«

»Potzdonner, nein!« Er gehorchte und fand, dass ihre Lippen wunderbar weich waren. Und je länger er sie küsste, desto mehr begehrte er sie. Doch er traute sich nicht zu fragen. Schließlich, zwischen zwei weiteren langen Küssen, murmelte er: »Es ist spät, Schlafenszeit. Hier im Gras ist es so kühl, wir sollten uns auf den Wagen legen …«

»Ja«, flüsterte sie, »heb mich hoch.«

»Mach ich.«

»Und sag deinen Puppen, sie hätten Redeverbot.«

Klingenthal konnte sich nicht erinnern, jemals an einem Morgen so gute Laune gehabt zu haben. Immerfort musste er an die vergangene Nacht denken und an die Zärtlichkeiten, die Alena und er einander geschenkt hatten. Nur einmal war ein kleiner Schatten auf ihr Glück gefallen, als der Söldner rief: »Macht’s nur gleich nochmal, ihr zwei, ich halte Wache!« Doch das kleine Missgeschick war rasch wieder vergessen.

Klingenthal erledigte pfeifend seine Morgentoilette, schürte das Feuer und setzte Wasser auf. Schwarzer Tee würde ihm und Alena guttun. Ob sie noch schlief? Er blickte zum Karren hinüber. Ja, sie schlummerte noch. Er beschloss, sie zu wecken, und rief mit der Stimme des Schiffers: »Auf, auf, ihr müden Heiden, an Backbord schwimmen nackte Maiden!«

Alena räkelte sich und gähnte. »Was war das?«

»Das war nur der Schiffer. Vergiss, was er gesagt hat. Bist du wach?«

»Halb.«

»Lass dir Zeit, ich richte das Essen.«

Wenig später ließen sie es sich schmecken, und Alena sagte mit leuchtenden Augen: »Diesmal werde ich dir keinen Aal anbieten, weil ich jetzt weiß, dass du Jude bist.«

Klingenthal lächelte. »Alle Fische, die keine Schuppen haben, sind uns Juden verboten. Aber manchmal tue ich so, als wäre ich keiner. Ich koste mal.« Und während er probierte, sagte er: »Es ist nicht immer leicht, Jude zu sein, deshalb habe ich auch nichts dagegen, wenn die Menschen mich für einen Christen halten. Ich sage immer, ob Jude oder Goj, Mann oder Frau, reich oder arm – Gottes Nähe ist von den Taten eines Menschen abhängig. Und vieles, was die Kaschrut, das sind die jüdischen Speisegesetze, vorschreibt, ist für mich ohnehin schwer zu befolgen.«

»Was denn?«

»Zum Beispiel, dass man Fleisch und Käse mit zweierlei Besteck zu sich nehmen soll und beides niemals zur gleichen Zeit genießen darf. Der Grund dafür ist in den Büchern Mose zu finden, dort steht insgesamt dreimal, dass man das Zicklein nicht in der Milch seiner Mutter bereiten darf. Ein gläubiger Jude versteht diese Stellen so, dass Speisen aus Fleisch und Speisen aus Milch nicht zusammen gegessen werden dürfen. Ich muss zugeben, dass ich mich nicht immer daran halte. Gerade auf Wanderschaft, wenn häufig die Hände als Esswerkzeuge herhalten müssen, fällt das Befolgen dieser Vorschriften schwer.«

»Wie lange bist du denn schon auf Wanderschaft?«

»Viele Jahre.«

»Und vorher warst du Seemann?«

»Der Aal ist ziemlich fett.« Klingenthal gab das Stück Fisch zurück. Alena nahm es entgegen und hakte mit weiblicher Beharrlichkeit nach:

»Du warst doch früher Seemann?«

»Ja, stimmt. Aber ich hatte auch andere Professionen. Als Jude sollte man stets vielseitig sein. Es lebt sich leichter.«

»Und wie ist dein Leben jetzt? Ich meine, hast du ein festes Zuhause?«

»Du meinst mit Frau und Kindern? Nein, ich habe nur meine Puppen, und die genügen mir.«

In Alenas Augen blitzte Enttäuschung auf. »Ich verstehe.«

»Ich, äh, natürlich genügen sie mir nicht, gewiss nicht, du weißt schon, wie ich’s meine …« Klingenthal wünschte sich zehn Klafter tief in den Boden.

»Ja, ja, schon.« Alena gab sich einen Ruck und lachte. »Auf jeden Fall willst du heute noch nach Steinfurth, und ich werde dich begleiten. Sag, willst du da mit deiner Puppenschar auftreten?«

»Das habe ich vor. Aber in erster Linie will ich dort überwintern. Der alte Pastor Lengefeld ist immer so freundlich und lässt mich neben dem Pfarrhaus in einem Geräteschuppen wohnen. Die Bleibe ist gar nicht so übel, wenn man bedenkt, dass es nur wenig durch die Holzwände zieht und sogar ein Ofen vorhanden ist.«

»Das hört sich verlockend an. Vor dem Winter graut mir, ehrlich gesagt, ein bisschen.«

»Tja.« Klingenthal rieb sich das Kinn. Er konnte ihr schlecht anbieten, mit ihm die Herberge zu teilen. Der alte Lengefeld war zwar eine Seele von Mensch, aber auch Gottesmann durch und durch – und damit sittenstreng.

Alena schien seine Gedanken zu erahnen, denn erneut blitzte Enttäuschung in ihren Augen auf. Aber wieder gab sie sich einen Ruck und lachte. »Ach was, es wird sich schon etwas für mich ergeben. Genieße die Zeit, so heißt es, man kann die Speichen des großen Rades sowieso nicht aufhalten. Komm, wir packen unsere Sachen und marschieren los.«

Wenig später schritten beide rüstig aus, wobei Klingenthal recht einsilbig in der Unterhaltung war, da er den größten Teil seiner Luft für die Arbeit im Geschirr brauchte; Alena jedoch, die ihren Ranzen auf den Karren geworfen hatte, plauderte munter drauflos. Ein kräftiger Wind aus tief hängenden Wolken pfiff ihnen ins Gesicht, während sich vor ihnen in endlosen Windungen die Landstraße hinzog. Je näher sie Schönwalde kamen, desto belebter wurde es. Reiter, Händler und bäuerliche Fuhrwerke begegneten ihnen in zunehmender Zahl, und sie waren froh, als sie das Städtchen hinter sich gelassen hatten. Die letzten zwei Meilen bis Steinfurth lagen vor ihnen. Der Wind hatte inzwischen weiter aufgefrischt, und es fiel Klingenthal immer schwerer, das Gefährt in Bewegung zu halten. Sein Schritt verlangsamte sich, sein Atem ging stoßweise. Gerade wollte er stehen bleiben und eine Pause vorschlagen, da passierte etwas Überraschendes: Alena schlüpfte zu ihm ins Geschirr und half ihm ziehen. Sie tat es mit großer Selbstverständlichkeit und ohne ein Wort darüber zu verlieren.

Klingenthal war angenehm berührt. Nie wäre er auf den Gedanken gekommen, sie um Hilfe zu bitten. Er wollte etwas sagen wie »Das ist aber nett von dir« oder »Schaffst du das auch wirklich?«, aber alles, was ihm einfiel, erschien ihm nichtssagend und schal, und so stapfte er schweigend weiter.

Alena an seiner Seite schwieg auch. Sie hatte nicht gedacht, dass die Arbeit so schwer sein würde, aber sie hatte sich nun einmal dazu entschlossen und wollte die Sache auch durchstehen. Es war ja nicht mehr weit. Doch zu allem Unglück wurde die Straße, die zuvor staubtrocken gewesen war, mit jedem Schritt matschiger. Ein starker Regenguss musste den Boden aufgeweicht haben.

Mühsam kämpften sie sich voran, die Räder des Karrens quietschten und drohten stecken zu bleiben, und als wäre das alles noch nicht genug, stellte Klingenthal plötzlich voller Schrecken fest: »Ich habe einen Tropfen abgekriegt!«

Kaum hatte er das gesagt, klatschte auch Alena ein Regentropfen ins Gesicht. Er kam aus einer dicken schwarzen Wolkenwand direkt über ihnen.

»Meine Puppen! Schnell, wir müssen den Karren abdecken!« Klingenthal sprang nach hinten, zerrte ein großes Wachstuch hervor und warf es über seine Lieblinge. Alena sah es und half ihm, die Decke zu verzurren, doch nun regnete es bereits Bindfäden, und es blieb ihnen nichts anderes übrig, als ebenfalls Schutz unter dem Wachstuch zu suchen. Sie sprangen auf den Wagen und drängten sich zwischen die Puppen. Eng war es hier, viel enger, als sie es in der vergangenen Nacht gespürt hatten, denn diese Situation war anders. Nicht Alena war es, die weinte, sondern der Himmel, und wegen des fahlen Lichts schienen die Puppen viel präsenter zu sein. Klingenthal, mit der Linken die Magd und mit der Rechten das Burgfräulein umfassend, sagte: »Das ging gerade noch einmal gut. Die Farben der Kostüme sind nicht echt, weißt du, jedenfalls nicht alle, und wenn Wasser an sie kommt, zerlaufen sie.«

»Ja, Julius«, sagte Alena, die halb unter dem Schiffer und halb auf dem Landmann saß.

Der Schultheiß sagte: »Pass ein bisschen auf, dein Arm drückt mir die Kette in den Leib.«

Alena lachte, dann wurde sie ernst. »Hör mal, Julius, es wird nicht so schlimm sein, wenn ich eine deiner Puppen drücke, schließlich ist sie kein lebendes Wesen.«

»Woher willst du das wissen?«, widersprach der Söldner.

»Nun, ich … jetzt ist es aber gut, Julius! Stroh und Stoff enthalten nicht den Odem Gottes.«

Klingenthal zuckte mit den Schultern. »Nun ja, ich vergesse manchmal, dass sie vielleicht nicht leben.«

»Bestimmt tun sie das nicht.«

»Hm, ja.« Klingenthal gab das Burgfräulein frei, legte seine Hand auf Alenas Arm und sagte versöhnlich: »Komm, wir erzählen uns was.«

»Gern! Fang du an. Du weißt, ich mag Geschichten, und wenn draußen der Regen rauscht, während man drinnen im Trockenen sitzt, dann mag ich sie noch viel lieber. Sag, kanntest du früher mal eine Magd?«

»Natürlich kannte ich mal eine Magd. Sie hieß Mette, hatte einen gewaltigen Busen und war Dänin.«

»Eine Dänin? Wie aufregend! Bestimmt war sie blond?«

»Nein, sie war grau.«

»Grau?«

»Ja, sie war siebenundfünfzig, und ich war sieben. Mette war der gute Geist in unserem Haus.«

»Oh, du, du …!« Alena knuffte Klingenthal kräftig in die Seite. »Du Schurke! Du weißt genau, was ich gemeint habe. Also nochmal: Gab es irgendwann eine Magd in deinem Leben?«

Klingenthal grinste. »Das kommt auf die Zeit an.«

»Auf die Zeit, wieso?«

»Warte.« Er fingerte seine Taschenuhr hervor. »Es ist schon drei viertel vier, und der Regen lässt nach. Deshalb sollten wir nicht weiter Geschichten erzählen, sondern losmarschieren, sonst sind wir nicht vor dem Dunkelwerden in Steinfurth.«

Diesem Gedankengang konnte Alena wenig entgegensetzen, und so kam es, dass kurz darauf beide wieder im Geschirr gingen. Der Regen hatte tatsächlich aufgehört, und auch die Straße hatte ein Einsehen gehabt, denn sie war nun gepflastert. So kamen sie gut voran und erblickten schon bald in der Ferne das Obertor von Steinfurth. Da es auf den Abend zuging, war kaum noch ein Mensch zu sehen, nur auf den letzten hundert Schritten begegnete ihnen ein Bursche in abgerissener Kleidung, mit struppigem Haar und lappenumwickelten Füßen. »Was sehn meine entzündeten Augen? Will tot umfalln, wenn du nich Julius, der Bauchredner, bist!«, rief er mit jener röhrenden Stimme, die für den Trinker typisch ist.

»Ja, ich bin’s«, sagte Klingenthal, der sich dunkel daran erinnerte, Pocke, den Landstreicher, ein paar Mal gesehen zu haben. Um Höflichkeit bemüht, fügte er hinzu: »Und das ist Alena. Wie geht’s?«

Pocke strich sich über die Narben im Gesicht, denen er seinen Namen verdankte, und winkte ab. »Scheiße … äh, Verzeihung, Frollein. Sach mal, Julius, du hast nich zufällich ’n kleinen Tropfen übrich? Wenn’s so wär, würd ich dir glatt das Neueste ausser Stadt verraten.«

»Tut mir Leid.«

»Tja, wenn’s so is.« Pocke rang mit sich. Die Aussicht, für seine Nachrichten nicht belohnt zu werden, war wenig verlockend, andererseits drückte es ihn mächtig, sein Wissen loszuwerden. Schließlich platzte er heraus: »Vor ’n paar Tagen hamse einen ermordet, Angerstein heißter, war einer vonnen Räten, wichtiger Mann. Kennste ihn?«

»Nein.« Klingenthal war an der Neuigkeit nur mäßig interessiert. Außerdem hatte er Zweifel an dem Wahrheitsgehalt. Trunkenbolde erzählten oftmals den blühendsten Unsinn, nur um an einen Schnaps zu kommen.

»Stinkreich war der, das sach ich dir! Un nu kommt’s.« Pocke beugte sich vor, sein saurer Atem schlug Klingenthal ins Gesicht. »Weißte, womitse ihn abgemurkst ham? Ich sach dir, das rätste nie!«

»Nein, weiß ich nicht.«

»Mit’m Armbrustpfeil!«

»Mit einem Armbrustpfeil?«

»Da staunste, was? Nich mit’m Messer oder mit ’ner Kugel, nee, mit’m Pfeil aus ’ner Armbrust! Zack, mitten durch die Kehle! Un ich sach dir noch was: Angerstein is im Stehn krepiert, der Pfeil hat ihn annen Türpfosten genagelt. Brrr, muss kein schöner Tod gewesen sein, das sach ich dir. Na, seitdem spielen die Büttel verrückt, ’s is kein gutes Pflaster mehr für ’n Tippelbruder wie mich. Sach, du hast wirklich keinen Tropfen übrich?«

»Nein.« Klingenthal, zuvor noch skeptisch, war sehr nachdenklich geworden. Pockes Geschichte schien so außergewöhnlich, dass sie kaum erfunden sein konnte. Wenn sie aber stimmte, mochte in der Stadt tatsächlich einige Aufregung herrschen. Dennoch war das kein Grund, dort nicht zu überwintern, sicher würden sich die Wogen bald geglättet haben. »Wir müssen nun weiter, gib auf dich Acht, Pocke.«

»Macht’s gut, ihr beiden, un seht euch vor. Ich für meinen Teil verdünnisier mich lieber.«

Klingenthal und Alena zogen das Gefährt wieder an, und Alena sagte mit zitternder Stimme: »Keiner hat es verdient, so zu sterben.«

»Bitte weine nicht wieder.«

»Nein, ich will nicht weinen. Aber allein die Vorstellung, der Mann könnte sich noch Stunden gequält haben …«

Das wollte Klingenthal sich lieber nicht vorstellen, und er sagte es auch. Sie gingen weiter, kamen vor das Obertor und brachten den Karren zum Stehen. Klingenthal grüßte freundlich den Wachtposten, den er von früher kannte.

Der Posten nickte zurück und wollte sie gerade durchwinken, als ein weiterer Mann erschien, welcher der Uniform nach ebenfalls ein Stadtbediensteter war. »Halt!«, rief er gebieterisch. »Wer seid ihr, was wollt ihr so spät noch in Steinfurth?«

Klingenthal biss sich auf die Lippe. Jetzt hieß es aufpassen, damit er nichts Falsches sagte. »Ich bin der Bauchredner Julius Klingenthal«, sagte er, »ich war schon öfter in der Stadt und habe Vorstellungen gegeben. Seid versichert, dass meine Darbietungen stets zu gefallen wussten. Darf ich fragen, mit wem ich das Vergnügen habe?«

Der Mann zögerte kurz, offenbar überlegte er, ob er es mit seiner Würde vereinbaren konnte, seinen Namen preiszugeben. »Rüterbusch, Amtsinspektor«, knurrte er dann. »Deine Papiere, Bauchredner.«

Klingenthal übergab seinen Reisepass.

Rüterbusch studierte ihn sorgfältig und gab ihn zurück. »Und wer ist deine Begleitung?«

Alena schluckte. »Ich bin Alena.«

»Deinen Reisepass.«

Sie holte ihn aus dem Ranzen.