21,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Wörterseh Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

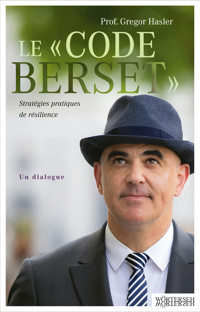

Im Buch »Der Berset-Code« eröffnen sich uns nicht nur die neuesten Erkenntnisse der wissenschaftlichen Forschung zum Thema Resilienz, sondern auch die Strategien eines herausfordernden Krisenmanagements. Im Dialog mit Altbundesrat Alain Berset gibt uns Prof. Dr. med. Gregor Hasler tiefgreifende Einblicke in die Psychologie und Neurobiologie unserer persönlichen Widerstandsfähigkeit. Dabei wird deutlich, was Alain Berset geholfen hat, die Schweiz – im Vergleich mit anderen Ländern – recht schadlos durch die Pandemie zu bringen. Wie er einerseits mit dem enormen Stress bei der Arbeit und andererseits mit dem psychischen Druck umzugehen wusste, als ihm und seiner Familie mit dem Tod gedroht wurde. Die Lektüre bietet Erkenntnisse, die wir aktiv in unser Leben integrieren können, damit wir besser mit extremem Stress umzugehen lernen, in herausfordernden Situationen optimale Entscheidungen treffen und die verborgenen Kräfte unserer eigenen Resilienz entdecken können – für ein erfülltes und widerstandsfähiges Leben.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 224

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Wörterseh wird vom Bundesamt für Kultur für die Jahre 2021 bis 2024 unterstützt.

Alle Rechte vorbehalten, einschliesslich derjenigen des auszugsweisen Abdrucks und der elektronischen Wiedergabe.

© 2024 Wörterseh, Lachen

Lektorat: Andrea LeutholdKorrektorat: Brigitte MaternUmschlaggestaltung: Thomas JarzinaFoto Umschlag: Keystone/Peter KlaunzerLayout, Satz und Herstellung: Beate SimsonDruck und Bindung: CPI Books GmbH

Print ISBN 978-3-03763-155-3 E-Book ISBN 978-3-03763-849-1

www.woerterseh.ch

»Je planmässiger Menschen vorgehen, desto wirksamer trifft sie der Zufall.«

Friedrich Dürrenmatt

Inhalt

Über das Buch

Über den Autor

Einleitung

1 Entscheiden unter Stress

Positive Haltung gegenüber Veränderungen

Interdisziplinäres Fachwissen einbinden

Entscheidungsfreude

Druck aushalten

Die Fähigkeit, mit Aggressionen umzugehen

Zusammenfassung

2 Netzwerkorientierung

Soziale Sensibilität

Arbeiten im Team

Umgang mit Individualisten

Atomisierung der Gesellschaft

Soziale Unterstützung

Training in Selbständigkeit

Zusammenfassung

3 Selbstkontrolle

Die Ruhe im Sturm

Umgang mit emotionalen Ausbrüchen

Das Zwiebel-Modell

Angstmanagement

Selbstkontrolle und Kommunikation

Zusammenfassung

4 Neuroplastizität

Mentale Ressourcen

Selbstwirksamkeit

Wirkung sorgfältig analysieren

Neuronale Erholung

Persönliches Wachstum

Zusammenfassung

5 Der ethische Kompass

Ethischer und moralischer Kompass im Vergleich

Moralisierung kann die Resilienz schwächen

Vorbilder für den ethischen Kompass

Kohärenzgefühl

Transparenz

Verantwortungsbereitschaft

Fairness und ethische Werte

Recht und Resilienz

Spasskultur

Zusammenfassung

6 Die Kunst des Verbrennens

Voller Einsatz als Erfolgsfaktor

Gelassenheit

Intrinsische Motivation

Die Kunst der Langeweile

Die Maslow-Pyramide der Bedürfnisse

Lifestyle

Burn-out aktiv vorbeugen

Zusammenfassung

7 Realistischer Optimismus

Optimismus als pragmatische Grundhaltung

Lösungsorientierung

Zukunftsaussichten

Zusammenfassung

Teamwork

Was ist der Berset-Code? Konklusion

Jenseits des Berset-Codes Nachwort

Verdankung

Anhang

TIMELINE – Coronavirus EDI 2020–2022

Über das Buch

Im Dialog mit Altbundesrat Alain Berset gibt uns Prof. Dr. med. Gregor Hasler tiefgreifende Einblicke in die Psychologie und Neurobiologie unserer persönlichen Widerstandsfähigkeit. Dabei wird deutlich, was Alain Berset geholfen hat, die Schweiz – im Vergleich mit anderen Ländern – recht schadlos durch die Pandemie zu bringen. Wie er einerseits mit dem enormen Stress bei der Arbeit und andererseits mit dem psychischen Druck umzugehen wusste, als ihm und seiner Familie mit dem Tod gedroht wurde. Die Lektüre bietet Erkenntnisse, die wir aktiv in unser Leben integrieren können, damit wir besser mit extremem Stress umzugehen lernen, in herausfordernden Situationen optimale Entscheidungen treffen und die verborgenen Kräfte unserer eigenen Resilienz entdecken können – für ein möglichst erfülltes und widerstandsfähiges Leben.

Im Buch »Der Berset-Code« eröffnen sich uns nicht nur die neuesten Erkenntnisse der wissenschaftlichen Forschung zum Thema Resilienz, sondern auch die Strategien eines herausfordernden Krisenmanagements.

»Wenn man alles gibt, steigen die Chancen auf Erfolg. Noch wichtiger scheint mir aber nicht der nach aussen sichtbare, sondern der persönliche Erfolg. Wenn ich alles gegeben habe, muss ich nichts bereuen.«

Alain Berset

Über den Autor

© Gregor Hasler

Prof. Dr. med. Gregor Hasler, geb. 1968, vertiefte sich nach der Ausbildung in die neurowissenschaftliche Erforschung von Stress. Seit 2019 ist er Ordinarius für Psychiatrie und Psychotherapie an der Universität Freiburg und Chefarzt am Freiburger Netzwerk für Psychische Gesundheit. In seiner Forschungstätigkeit widmet er sich dem Zusammenspiel sozialer, psychischer und biologischer Faktoren bei der Stressbewältigung. Sein Bestseller »Die Darm-Hirn-Connection« erschien bei Klett-Cotta. Er lebt in Bern.

Einleitung

Seit vielen Jahren widme ich mich dem Thema Resilienz. Der Begriff meint die persönliche Widerstandskraft, um Stress und Krisen zu überstehen. In einer Zeit, in der sich immer mehr Menschen gestresst fühlen, ist dies von grösster Wichtigkeit. Im Jahr 2018 veröffentlichte ich das Buch »Resilienz: Der Wir-Faktor«, in dem ich unter anderem eine Pandemie als möglichen Stressfaktor diskutierte. Am 15. August 2020 luden mich der damalige Bundesrat Alain Berset und sein Team zu ihrer Retraite ein, um einen Vortrag über Resilienz zu halten. Daraus entwickelte sich eine Zusammenarbeit rund um das Thema Widerstandskraft, die bis Ende August 2023 andauerte. Art und Inhalte dieser Kontakte fallen unter das Berufsgeheimnis.

Aus meiner Lehrtätigkeit an der Universität und bei Fortbildungen weiss ich, wie herausfordernd es sein kann, Konzepte über Resilienz anschaulich und fesselnd zu vermitteln. Die Herausforderungen, mit denen Alain Berset als Gesundheitsminister während der Coronapandemie konfrontiert war, boten eine einmalige Gelegenheit, ein praktisches und anschauliches Buch über Resilienz zu verfassen. Deshalb bat ich ihn nach seinem Rücktritt aus dem Bundesrat, mit mir einen Dialog über Resilienz zu führen. Er sollte die Grundlage für dieses Buch werden. Unsere Gespräche fanden von Januar 2024 bis Mai 2024 statt.

Der Berset-Code Mit diesem Begriff meine ich die Prinzipien, Strategien oder Verhaltensweisen, die Alain Berset halfen, seine psychische Widerstandsfähigkeit zu stärken. Er umfasst Techniken zur Bewältigung einer grossen und komplexen Aufgabe, von Unsicherheit und sozialem Druck sowie von existenziellen Bedrohungen.

Vom Austausch mit Alain Berset während und nach der Pandemie lernte ich viel. Immer waren es Gespräche auf Augenhöhe. Wenn ich ihn unterbrach, ihn kritisierte oder ihm widersprach, hörte er aufmerksam zu. Ich beobachtete, wie meine Bemerkungen ihn berührten, und sah seine Reaktion darauf – sei es Erstaunen, Eingeständnis, Entgegnung oder Humor. Seine Widerstandsfähigkeit zeigte sich direkt im Gespräch.

Vom offiziellen Politiker Alain Berset war wenig zu spüren. Ich sprach auch nicht mit einem extravertierten Selbstdarsteller. Der Vorsteher des Eidgenössischen Departements des Innern erinnerte vielmehr an einen Schiffskapitän, der auf der Brücke seine Arbeit sehr ernst nahm, um mithilfe von Kompass, Checklisten, Echolot und Wetterradar das Schiff sicher zu steuern. Sein Wesen hatte nichts mit Glamour zu tun, sondern viel mit Kontrolle und Perfektion.

Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass der Bundesrat während der Coronapandemie in einer äusserst schwierigen Lage war, da er in unserem politischen System die Verantwortung für das Gemeinwohl trug. Eine solche Belastung hat es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gegeben. Die politischen Spannungen äusserten sich unter anderem in Morddrohungen gegen Politikerinnen und Politiker.

In diesem Buch geht es mir nicht darum, Alain Berset politisch herauszufordern oder ihn auf die Couch zu legen, um dunkle, unbewusste Wünsche und skandalöse Geheimnisse ans Licht zu bringen. Es ist auch nicht am Rande ein Buch über Strategien der Krisenbewältigung. Und auch nicht ein Buch über Alain Bersets Gesundheitspolitik, mit der ich als Arzt und Psychiater nicht glücklich war. Vielmehr handelt das Buch von der persönlichen Stärke, die mich an Alain Berset am meisten beeindruckte: von seiner Fähigkeit, über Monate und Jahre hinweg schier unvorstellbaren Druck und Belastungen ohne längere Erholungszeiten auszuhalten.

Ich durfte in Echtzeit miterleben, wie ein belastbarer Mensch bei seiner Tätigkeit und im Privatleben Stress, Unsicherheit und Komplexität bewältigt. Dabei fragte ich mich als Neurowissenschaftler oft, was in Bersets Gehirn vor sich ging. Um einen Eindruck vom Arbeitsvolumen und vom medialen Druck, dem Alain Berset ausgesetzt war, zu vermitteln, habe ich am Ende dieses Buches ab Seite 181 die »Timeline Coronavirus« beigefügt. Diese Zusammenstellung fasst die wichtigsten Aktivitäten des Eidgenössischen Departements des Innern während der Pandemie zusammen.

In Kenntnis des intuitiven Resilienzwissens von Alain Berset – das mir aus unserer Zusammenarbeit während der Pandemie bekannt war – wählte ich sieben wissenschaftlich bekannte Resilienzfaktoren aus, die dieses Wissen am besten abbilden. Diese Faktoren dienten mir dazu, die Gespräche mit Alain Berset zu strukturieren und seine Aussagen mit wissenschaftlichem Resilienzwissen zu ergänzen und einzuordnen. Jeder dieser Faktoren bildet ein Kapitel in diesem Buch, durch das die Lesenden einerseits ein tieferes Verständnis für Resilienz erhalten und andererseits praktische Ansätze für ihren Alltag finden.

Der erste Faktor beschreibt die Notwendigkeit, unter Stress die Kontrolle zu bewahren, Entscheidungen nicht aufzuschieben oder zu meiden und sich nicht von impulsiven Stressreaktionen leiten zu lassen. Sogar das Abwarten und Nichtstun sollte eine bewusste Entscheidung sein.

Der zweite Faktor hebt die grosse Bedeutung von sozialen Beziehungen in stressreichen Zeiten hervor. Der Dialog zeigt auf, wie riskant es in einer Krise sein kann, sich sozial zurückzuziehen und den Kontakt zu anderen zu meiden, da gerade unter Druck das Netzwerk aus Unterstützern und Individualisten unverzichtbar ist.

Der dritte Faktor behandelt die Selbstkontrolle und die Kontrolle über die Umgebung, etwa mittels geeigneter Kommunikation, weil ein gutes Mass an Kontrolle eine zentrale Fähigkeit ist, um resilient und erfolgreich zu sein. Alain Berset betont, dass echte Kontrolle situativ ist und nicht durchgehend aufrechterhalten werden kann. Wichtig sind Pausen zum Nachdenken und Regenerieren, die es erlauben, in entscheidenden Momenten einen klaren Kopf zu behalten.

Alain Berset hat die Begabung, selbst unter chronischem Stress Lösungen zu entwickeln und Prioritäten neu zu ordnen. Diesen vierten Faktor nenne ich »Neuroplastizität«, also die Fähigkeit des Gehirns, aus anhaltendem Stress zu lernen und sich anzupassen.

Beim fünften Faktor geht es um die Bedeutung eines starken ethischen Kompasses, weil die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und in Einklang mit den eigenen Grundwerten zu handeln, entscheidend ist, um Krisen unbeschadet zu überstehen.

Der sechste Faktor bezieht sich auf die positiven Gefühle und die Inspiration, die insbesondere unter Druck zentral für die Bewältigung sind, wenn negative Emotionen durch die Stressreaktion dominieren.

Der letzte Faktor – der realistische Optimismus – ist für Alain Berset ein pragmatisches Werkzeug, das hilft, auch in schwierigen Zeiten Lösungen zu finden.

Die Wiedergabe des Dialogs schliesslich habe ich entlang wissenschaftlich fundierter Resilienzfaktoren strukturiert. Fachwörter der Resilienzforschung und wissenschaftliche Zusammenhänge erkläre ich in Boxen, die in das Gespräch eingeschoben sind. Die Untertitel strukturieren es und beziehen sich auf einzelne Elemente des Berset-Codes, die am Ende jedes Kapitels zusammengefasst sind.

Und: Auch in diesem Buch äussert sich Alain Berset nicht zu den Ereignissen, die in der Öffentlichkeit gelegentlich als »Skandale« um seine Person dargestellt wurden. Die Strategie der Nichtstellungnahme zu solchen Vorwürfen ist, wenn sie nicht stichhaltig sind, ein wesentlicher Bestandteil des Berset-Codes und wird in diesem Buch erklärt.

Gregor Hasler, im Sommer 2024

1 Entscheiden unter Stress

Panikreaktionen und das Erstarren wie ein Reptil sind typische Stressreaktionen, die oft zu ungünstigen, überstürzten oder falschen Entscheidungen führen. Diese Reaktionen haben sich entwickelt, um akute Gefahren zu überleben wie etwa den Angriff eines Raubtiers. Sie sind jedoch nicht geeignet, um anhaltenden Stresssituationen standzuhalten wie einer Pandemie, einer Wirtschaftskrise, unberechenbaren Eltern oder einem angsterfüllten Arbeitsumfeld.

Unser Gehirn ist nicht optimal darauf ausgelegt, mit andauerndem, diffusem Stress umzugehen. Solcher chronische Stress ist häufig eine Hauptursache für Fehlentscheidungen, Entscheidungsunfähigkeit oder stressbedingte Krankheiten. Langfristiger Stress kann das rationale Denken beeinträchtigen und zu gesundheitlichen Problemen wie Bluthochdruck, Herzkrankheiten und mentalen Störungen führen.

Positive Haltung gegenüber Veränderungen

Gregor Hasler Herr Berset, als Bundesrat und Gesundheitsminister haben Sie in der Coronapandemie eine Zeit grosser Unsicherheit aushalten müssen. Was hat Ihnen dabei geholfen?

Alain Berset Im Umgang mit Unsicherheit hat es mir geholfen, einen weiten Blick zu versuchen, der die Gesamtsituation erfasst. Ich habe immer wieder Situationen erlebt, in denen zahlreiche Parameter nicht direkt kontrollierbar waren. Es ist ja immer wieder unmöglich, alles zu verstehen, vieles bleibt ungewiss. Doch in der Bewegung, in der dynamischen Seite der Situation, hat man die Möglichkeit, Parameter in eine bestimmte Richtung zu pushen.

GH Das tönt nach viel Dynamik und wenig Sicherheit. Ich persönlich bevorzuge das Verlässliche und Bewährte, die wissenschaftliche Evidenz. Deshalb bin ich Arzt und Forscher geworden und nicht Künstler oder Fantasy-Buch-Autor. Im Gegensatz zur Wissenschaft, wo ein scharfer Fokus der Schlüssel zum Erfolg ist, war es für Sie in Ihrer Krisenbewältigung wichtig, einen weiteren Blick zu haben, da man sich nicht auf wenige Faktoren konzentrieren kann. Doch kritisch hinterfragt: Besteht bei diesem Mangel an Fokus und Konkretisierung nicht die Gefahr von beliebigen Entscheidungen?

AB Folgendes habe ich in der Politik gelernt: Es ist wichtig, nicht den Versuch zu unternehmen, alles Ungewisse klären und vollständig verstehen zu wollen – das ist unrealistisch. Vielmehr muss man versuchen, die Entwicklung zu verstehen und herauszufinden, welche Parameter man am ehesten beeinflussen kann. Der Gesamtbundesrat und mein Team, alle haben das damals intuitiv gemacht.

GH Für mich als Wissenschaftler löst das Denken aus dem Bauch heraus nicht nur Begeisterung aus. Ihre Aussage erinnert mich jedoch an die zentrale Botschaft der Stoa – der antiken Lehre zur Resilienz –, klar zwischen dem zu unterscheiden, was wir verändern können, und dem, was wir nicht kontrollieren können.

AB Ja, genau. Dieser Grundsatz ist jedoch auf eine Entwicklung anzuwenden, ist nicht statisch. Wir betrachten die Ausgangslage, verfolgen die Entwicklung und beurteilen den Einfluss, den wir auf den Fortgang ausüben konnten. Bei jeder Massnahme und bei jedem Entscheid haben wir uns immer gefragt: Ist die Folge davon »neutral oder eher positiv« oder ist sie »neutral oder eher negativ«? Wir wollten stets sicherstellen, dass die Massnahme eher positiv oder neutral ist, das heisst, dass sie keinen Schaden anrichtet. Nur solche Massnahmen kamen infrage. Wenn wir eine Massnahme nur als neutral oder gar als potenziell negativ einstuften, schien es uns besser, sie nicht umzusetzen.

GH Nun ist auch die Beurteilung einer Massnahme nie sicher. Die Ungewissheit betraf ja nicht nur die Gefahr des Virus, sondern jede einzelne Massnahme gegen das Virus.

AB Korrekt, man kann nicht warten, bis alles eindeutig ist, man muss handeln. Wir konnten nicht ewig beobachten. Unmittelbar vor der Entscheidung mussten wir den Sprung wagen und loslassen. Das Loslassen habe ich während meiner Dissertation gelernt. Ich habe gesehen, dass es Menschen gibt, die an ihrer Dissertation kleben, über viele Jahre, weil sie ein perfektes Werk abliefern wollen. Jemand hatte mir dazu einmal gesagt, dass eine Dissertation nicht perfekt sein wird, dass sie nicht perfekt sein muss. Ihre Fertigstellung gleicht eher einer Etappe, bei der man einen Endpunkt bewusst wählen muss. Dieses Loslassen ist bei jeder Entscheidung wichtig.

GH In Sachen Dissertation teile ich Ihre Meinung nicht. Ich lese gerne durchdachte und ausgereifte wissenschaftliche Beiträge. Ich gebe Ihnen recht, dass Perfektionisten im Durchschnitt weniger resilient sind als Menschen, die auch mal eine Fünf gerade sein lassen. Können Sie ein anderes Beispiel nennen, bei dem Perfektion ein Problem darstellen kann?

AB Die Beendigung der Pandemie ist ein gutes Beispiel. Eine Pandemie hört dann auf, wenn es jemand mit Autorität behauptet. Aber klar, diese Behauptung muss im richtigen Zeitpunkt kommen, nämlich dann, wenn die Pandemie unter den politischen Radar fällt. Das ist immer künstlich, denn man kann den Radar politisch beeinflussen. Die Pandemie ist auch jetzt da, wo wir zusammen reden. Aber – wenn man entschieden hat, dass die Pandemie vorüber ist, muss man loslassen.

GH Und nach dem Loslassen? Kamen nicht gelegentlich Zweifel an den »losgelassenen« Entscheidungen auf?

AB Ja klar, dies hat mit der Dynamik der Situation zu tun. Das Loslassen funktioniert nur für einen Moment. Danach verändert sich die Situation von Minute zu Minute. Ich kann mich sehr gut an die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr 2021 erinnern, als die Unsicherheit um die Entwicklung der Omikron-Variante am grössten war. Ich war in einem Chalet in den Bergen und habe die Situation jeden Vormittag und Nachmittag verfolgt. Ich wollte sicherstellen, dass wir unsere Strategie nicht korrigieren mussten.

GH Sie betonen die Ungewissheit in der Politik und auch eine gewisse Willkür in den Entscheidungen, selbst bei der Beendigung der Pandemie. Kann man diese Unsicherheit in der Beurteilung offenlegen? Löst das nicht Angst aus?

AB Viele Politiker und Führungspersonen vermitteln in Situationen grosser Unsicherheit den Eindruck, dass sie alles verstehen und alles meistern können. Ich mache das nicht und habe immer klar gesagt, dass ich auch nicht sicher bin, ob jeder Entscheid richtig ist. Ein solches Vorgehen relativiert die Macht des Entscheids im Wissen, dass man ihn immer später korrigieren kann. Ich habe immer gesagt: Es ist unmöglich, alles zu wissen, und wenn jemand mehr weiss als ich, bin ich interessiert, von ihr oder ihm zu lernen. Aber ich musste trotzdem etwas tun, auch wenn ich nicht alle Antworten hatte. Es war meine Verantwortung als gewählter Bundesrat, Entscheidungen zu treffen und zu vertreten. Transparent zu kommunizieren, wie man entscheidet, stösst auf Zustimmung bei den Menschen, weil sie erkennen, man nimmt die ganze unsichere Situation ernst. Was auch der Fall ist, ich beschönige nicht, ich vermittle nicht den Eindruck, alles zu wissen.

GH Haben Sie diese Haltung zur Transparenz in der Pandemie entwickelt?

AB Nein, ich habe schon immer mit Zweifeln gearbeitet und nicht gegen sie angekämpft. Ich bezweifle praktisch alles. Zweifel stimulieren meine Kreativität. Das hat mit Bewegung zu tun, mit meiner Sympathie für Bewegung, der dynamischen Seite der Politik. Natürlich ohne die Kohärenz zu verlieren – oder vielmehr mit dem dauernden Bemühen darum, die Kohärenz nicht zu verlieren. Diese beiden Elemente, die Überzeugung, dass Ungewissheit eine Realität ist und dass Leben Bewegung bedeutet, waren für mich als Ausdauersportler eine gute Ausgangslage, um die Pandemie zu bewältigen.

Interdisziplinäres Fachwissen einbinden

Das psychologische Dilemma von Expertinnen und Experten Im Alltag, beispielsweise im Umgang mit einem unberechenbaren Chef oder einem launischen Ehepartner, müssen wir die sozialen Gefahren durch eigene Erfahrung und Intuition abschätzen. In der Pandemie gab es zum Glück die wissenschaftliche Forschung, die half, eine empirische Grundlage für politische Entscheidungen zu schaffen. Dadurch kamen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler plötzlich in die Lage, als Experten öffentlich Stellung nehmen und die Politik beraten zu können. Dies beinhaltete verschiedene Herausforderungen: die dürftige Datenlage, die eine wissenschaftlich solide Einschätzung oft gar nicht erlaubte, die vielen unterschiedlichen Risiken, welche die Kompetenz eines oft sehr eingegrenzten Fachgebiets überstiegen, der Bedarf nach zukunftsorientiertem prognostischem Wissen, das oft nicht die Kernkompetenz von Forschenden ist, und schliesslich die komplexen Interaktionen mit den Medien, die alarmierende Meldungen den positiven vorzogen.

Ausserdem gibt es auch Studien, die aufzeigen, dass Expertinnen und Experten, die angsteinflössende Aussagen machen, im Durchschnitt kompetenter erlebt werden als solche, die ein Risiko eher als gering einschätzen, was wiederum einen Einfluss auf ihr Selbstvertrauen hat. Dazu kam noch die Herausforderung, dass die Öffentlichkeit und die Medien von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern Entscheidungen oder Entscheidungsempfehlungen erwarteten. Der Verzicht, solche Empfehlungen öffentlich auszusprechen, weil dies nicht zu ihrer Aufgabe gehörte, war für viele von ihnen eine grosse Belastung.

GH Sie sagten einmal, dass Sie zu Beginn der Pandemie die Wissenschaft überschätzt haben. Was meinten Sie damit?

AB Zuerst möchte ich klarstellen, dass sich im Verlauf der Pandemie eine sehr gute Zusammenarbeit zwischen Politik und Wissenschaft entwickelt hat. Einen so engen Austausch hat es meines Wissens wohl noch nie gegeben. Den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern verdanken wir zu einem sehr grossen Teil die gelungene Bewältigung der Pandemie. Vor allem am Anfang gab es Momente, die ich als problematisch erlebte.

Es gibt in der Schweiz eine Vielzahl von Expertinnen und Experten, sie kommen aus der Epidemiologie, der Virologie und anderen Fächern, die alle über eine relevante Expertise verfügen. Viele dieser Personen haben sich von Anfang an zurückhaltend verhalten, und nur eine kleine Gruppe von Opportunisten hat die Pandemie ausgenützt, um mehr Sichtbarkeit für eigene Ideen zu erhalten. Ich nehme an, aus guten Absichten. Es gab zuerst eine grosse Vielfalt an Einschätzungen, und man hörte dann oft nur von den Personen, die sehr pessimistische Szenarien verbreiteten. Das führte am Anfang zu einem Chaos. Dann haben wir gelernt, die Zusammenarbeit mit der Wissenschaft besser zu organisieren, und eine Science-Taskforce mit Epidemiologen, Virologen und Ethikerinnen gebildet, ausserdem eine Wirtschafts-Taskforce und eine Zivilgesellschafts-Taskforce. Später hat sich daraus eine Kerngruppe gebildet, in der alle Expertisen zusammenkamen.

Diese Science-Taskforce, die viele Expertinnen und Experten vereinte, hat hervorragend und beispielhaft gearbeitet. Ihre Existenz hatte auch den Vorteil, dass diejenigen, die in der Taskforce waren, sich an der Gruppenarbeit beteiligt, Gruppenaussagen unterstützt und sich an den Positionen der Taskforceorientiert haben – oder sie waren nicht mehr Mitglied der Science-Taskforce und durften dann auch nicht mehr in dieser Funktion ihre Meinung äussern. Einige haben sich zwar nicht an diese Regeln gehalten, aber der Start mit der chaotischen Kommunikation konnte so überwunden werden.

GH Sie beschreiben Techniken des Krisenmanagements. Ein Befund aus der Resilienzforschung ist, dass eine gute Vorbereitung ein wichtiger Schlüssel für persönliche Widerstandskraft ist. Sie betonten aber auch immer wieder die klare Rollenteilung von Wissenschaft und Politik. Warum diese klare Trennung?

AB Mir fiel auf, dass die Wissenschaftler von Beginn weg sehr klare und eindeutige Aussagen machten, die für mich mit der Ungewissheit der Situation nicht immer zusammenpassten. Mir fehlten die Zweifel. Ich kam zum Schluss, dass es für die Expertinnen und Experten viel einfacher war, die Pandemierisiken als gross einzuschätzen und harte Massnahmen zu empfehlen, weil sie selber nicht die Verantwortung dafür übernehmen mussten. Und wenn nichts passierte, konnten sie behaupten, dass dank den Massnahmen nichts passiert war. Wenn aber trotz Massnahmen etwas Schlimmes passierte, konnten sie sagen, dass die Massnahmen zu spät und zu wenig vehement durchgesetzt worden waren.

Wenn man als wissenschaftlicher Experte immer auf der sicheren Seite stehen will, kann man möglichst frühe und möglichst starke Massnahmen verlangen, weil man für deren soziale und politische Folgen nicht in der Verantwortung steht. Diese Beobachtung bestärkte mich in der Überzeugung, dass die Rollen der Politik und der Wissenschaft in einer Pandemie grundsätzlich verschieden sind, weil die jeweilige Verantwortung eine ganz andere ist. Das habe ich immer wieder betont.

GH Wurde dies Rollenteilung von den Expertinnen und Experten akzeptiert?

AB Sie haben mich nie gezwungen, etwas gegen meinen Willen zu tun, das hätten sie auch gar nicht gekonnt. Aber ja, in der allerersten Phase gab es solche Konflikte. Ich erinnere mich an ein Treffen im März 2020 mit kantonalen Regierungsvertretern aus den französischsprachigen Kantonen. Jeder brachte einen Experten oder eine Expertin mit. Diese Experten waren sich einig, dass die Situation absolut schrecklich war und dass man eine rigorose Ausgangssperre verhängen müsste. Ich habe dann provokativ gefragt: »Sollten wir nun die Armee auf die Strasse schicken, um sicherzustellen, dass niemand das Haus verlässt?« Zu meinem Erstaunen sagten diese Experten: »Ja, genau das müssen Sie tun.«

Das zeigte mir, dass sie unter grossem Stress und angesichts einer grossen Ungewissheit zu Extremaussagen neigten. Meine Skepsis gegenüber so drastischen Massnahmen hat auch mit der Realität der Schweiz zu tun. Ich stellte fest, dass zahlreiche Personen keine genaue Vorstellung von der Schweizer Durchschnittsbevölkerung hatten. Sie dachten, dass man im Garten oder auf dem Balkon frische Luft tanken könnte. Ich musste ab und zu daran erinnern, dass die Mehrheit der Menschen in unserem Land keinen Garten hat und dass sogar ein nicht unwesentlicher Teil in kleinen Wohnungen ohne Balkon lebt. Wer Massnahmen entscheidet, muss Realitäten kennen. Massnahmen werden nur umgesetzt, wenn sie umsetzbar und nachvollziehbar sind. Zu strenge Massnahmen können ihr Ziel verfehlen.

GH Neben der fehlenden umfassenden Expertise und den persönlichen Faktoren, die dazu führen, dass Wissenschaftler eher zu starken als zu milden Massnahmen neigen, gab es weitere Schwierigkeiten bei der Integration wissenschaftlicher Befunde in Ihre Entscheidungsfindung?

AB Zuerst möchte ich betonen, dass ich etwas Zeit brauchte, um herauszufinden, wo die Expertinnen und Experten mich am meisten unterstützen konnten, weil die wissenschaftlichen Grundlagen nicht immer halfen, rasch politische Entscheide vorzubereiten und zu treffen. Ein Beispiel: Die Reproduktionszahl, also der R-Wert, gibt an, wie viele Menschen eine infizierte Person in einer bestimmten Zeiteinheit in der Vergangenheit ansteckte. Der R-Wert eignet sich, die Dynamik in der Vergangenheit zu verstehen, aber nicht dafür, die weitere Entwicklung abzuschätzen. Man kann ihn erst nach zwei bis drei Wochen präzise bestimmen. Die Analyse der Vergangenheit half mir und meinem Team nicht, von Tag zu Tag Entscheidungen für die Zukunft zu treffen und diese zu korrigieren.

GH Wie sind Sie mit dieser Ungewissheit in Bezug auf die Zukunft umgegangen?

AB Wir haben auch eine eigene Methode entwickelt, und ich musste mich entscheiden, auf welche von all den vielen Informationen zur Pandemie ich meine Entscheidungen stützen sollte. Als zentrale Parameter ergaben sich die neuen Fälle, die Anzahl Fälle insgesamt, die Anzahl der durchgeführten Tests und die Resultate der gemachten Tests. Weil es starke Unterschiede zwischen den einzelnen Wochentagen gab, konnten wir den Montag nicht mit dem Dienstag vergleichen, sondern den Montag immer nur mit einem anderen Montag und den Dienstag mit einem anderen Dienstag. Das war auch eine Folge der Meldemethoden und der Test-Verfügbarkeiten. Ich habe die erwähnten Zahlen bestellt und sie jeden Tag als Excel-Tabelle erhalten. Das war sehr pragmatisch und wenig wissenschaftlich, aber ziemlich effizient. Meine Methode ist viel weniger präzis als der R-Wert, sie erlaubte uns aber, viel schneller eine Tendenz zu sehen, als wenn wir nur den R-Wert beachtet hätten. Mit dieser Methode konnte ich zum Beispiel feststellen, dass die angekündigte Katastrophe zwischen Weihnachten 2020 und Neujahr 2021 nicht stattfand.

Wissenschaft versus Intuition Es ist wichtig, die Methoden, die Führungspersonen als nützlich erachten, wissenschaftlich genauer zu untersuchen. Ansätze dazu gibt es. Gerd Gigerenzer, der renommierte deutsche Entscheidungsforscher, fand in seinen Studien heraus, dass komplexe, wissenschaftlich basierte Entscheidungsstrategien oft daran scheitern, dass sie sich zu stark an der Rückschau orientieren. Er stellte fest, dass sich für Prognosen oft einfache Regeln bewähren, die sich auf die besten Anhaltspunkte verlassen und dabei genau die wichtigen Informationen »erwischen«. Das Vorgehen von Alain Berset und seinem Team hingegen erinnert mich an Warren Buffett, einen der erfolgreichsten Investoren der Welt, der komplexe Finanzanalysen nicht studiert, sondern seine eigenen Prognoseinstrumente entwickelt hat. Eines seiner Instrumente orientiert sich an den Waren, die mit Zügen transportiert werden, was ein einfacher und objektiver Indikator der wirtschaftlichen Aktivität sei, wie er meint.

GH Als Wissenschaftler macht es mir Sorgen, dass die Praktiker ihre eigenen, ungeprüften Methoden entwickeln. Verstehen Sie meine Sorge?

AB Ja, natürlich. Die Probleme haben auch damit zu tun, dass die Wissenschaft fast nur in Rahmen von Peer-Reviews, also von wissenschaftlichen Kollegen, Kritik bekommt. Es besteht keine Tradition für eine Kritik von aussen, was vor allem ein Problem für die Wissenschaft selbst ist. Ich bin keineswegs kritisch gegenüber der Wissenschaft eingestellt und bin der Meinung, dass die Politik vermehrt auch wissenschaftliche Erkenntnisse berücksichtigen muss. Die Integration der Wissenschaft und der Expertinnen war in der Pandemie entscheidend. Die Wissenschaft hat unglaublich viel geleistet, und ich habe viel gelernt. Die Zusammenarbeit hat nach Anfangsschwierigkeiten sehr gut funktioniert, und zwar mit hohem gegenseitigem Vertrauen. Ich habe viel über die Wissenschaft gelernt, und ich glaube auch, dass die Wissenschaftler viel über Politik gelernt haben. Wir sind zusammengewachsen.

Wichtig ist, dass man sich einig ist über die unterschiedlichen Rollen und dass die Wissenschaft ihre Empfehlungen in Szenarien formuliert. Die Entscheide über die Massnahmen sind mit einer Verantwortung verbunden. Sie liegen klar in der Verantwortung der Politik. Die Wissenschaftler können zwar Massnahmen vorschlagen, aber für deren Akzeptanz in der Bevölkerung, deren Umsetzung und die damit verbundenen Gefahren sind sie oft keine Experten. Massnahmen haben nicht nur gesundheitliche und wirtschaftliche Konsequenzen, sondern auch gesellschaftliche Folgen, was sich beispielsweise beim Zugang zur Bildung für Kinder zeigen kann. Die Konsequenzen, die sich aus Massnahmen ergeben, können gewaltig sein.

Die Bewältigung der Pandemie war rückblickend gesehen viel mehr als die Eindämmung des Virus. Wir mussten alles berücksichtigen, auch die möglichen gesellschaftlichen Folgen der Massnahmen. Es ging darum, eine Balance zwischen allen Gefahren zu finden, mit einem Sinn für das, was mehrheitsfähig ist und was nicht. Nur wenn wir diese Balance gefunden hatten, wurden die Massnahmen auch tatsächlich umgesetzt. Zu weit zu gehen mit Massnahmen, kann kontraproduktiv sein.

GH Akademische Freiheit ist für mich von unschätzbarem Wert. Sie schützt die Wissenschaft vor Vereinfachungen und Missbrauch und bildet die Grundlage für wissenschaftliche Werte wie Präzision, Klarheit und Überprüfbarkeit. Aus der Wissenschaftsfreiheit entstehen aber auch Pflichten, darunter die Bereitschaft, mit anderen in einen Diskurs zu treten. Ich teile Ihre Meinung, dass die intensive Zusammenarbeit zwischen Politik und Wissenschaft ohne persönlichen regelmässigen Austausch und gegenseitigen Respekt nicht möglich ist.

AB Ja, wir haben sehr viele Sitzungen mit der Science-Taskforce gehabt, vielleicht fünfzig oder mehr in der ganzen Pandemie, teilweise online, aber immer wieder auch physisch. Bei diesen Sitzungen waren auch das BAG, also das Bundesamt für Gesundheit, und die Vertreterinnen der Kantone einbezogen. Zudem gab es einen sehr engen, fast täglichen Austausch zwischen der Science-Taskforce