9,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: echomedia buchverlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

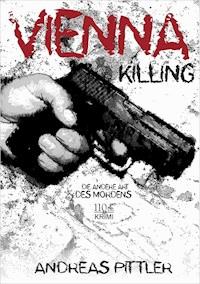

Der neue Pittler – ganz anders, doch genauso spannend! Wien im Hochsommer. Aus der Donau wird die Leiche eines Arabers gefischt. Bald stellt sich zweierlei heraus: Erstens, der Mann starb gewaltsam, zweitens, es handelt sich nicht um irgendeinen Gastarbeiter, sondern um eine Stütze des gestürzten Gaddafi-Regimes. Die Polizei beginnt mit den Ermittlungen, die schnell an Brisanz gewinnen, da die Liste derer, die mit dem Opfer Geschäfte machten, immer länger wird und in allerhöchste Kreise reicht. Vor allem ist da eine dubiose Stiftung, benannt nach dem Geburtsort des libyschen Revolutionsführers. Für Oberst Zedlnitzky und sein Team wird die Aufklärung des Falls zu einem Kampf gegen die Zeit, denn das Sterben geht munter weiter.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 391

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Sonntag, 1. September

Montag, 2. September

Dienstag, 3. September

Mittwoch, 4. September

Donnerstag, 5. September

Freitag, 6. September

Samstag, 7. September

Sonntag, 8. September

Montag, 9. September

Dienstag, 10. September

Mittwoch, 11. September

Freitag, 18. Oktober

Samstag, 19. Oktober

Sonntag, 20. Oktober

Der Fluch der Sirte

Andreas Pittler

Impressum

Personen und Handlungen sind frei erfunden. Eventuelle Übereinstimmungen oder Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Menschen und wirklichen Ereignissen sind, soweit diese nicht historisch belegt sind, rein zufällig und nicht beabsichtigt.

eISBN: 978-3-902900-43-2

E-Book-Ausgabe: 2014

2013 echomedia buchverlag ges.m.b.h.

Media Quarter Marx 3.2

A-1030 Wien, Maria-Jacobi-Gasse 1

Alle Rechte vorbehalten

Produktion: Ilse Helmreich

Layout: Brigitte Lang

Cover: Elisabeth Waidhofer

Coverbild: Andreas Pittler

Herstellungsort: Wien

E-Book-Produktion: Drusala, s.r.o., Frýdek-Místek

Besuchen Sie uns im Internet:

www.echomedia-buch.at

Sonntag, 1. September

I.

Die Nacht der Nächte. Genau das würde sie für ihn werden! Dessen war sich der Junge nun sicher. Ein unvergessliches Erlebnis stand ihm bevor. Und das hatte er sich auch redlich verdient. Alles war genau geplant, nichts dem Zufall überlassen worden. Und nun musste er es nur noch zu Ende bringen.

Schon das ganze Schuljahr hatte er die kühle Blondine umworben, stückweise ihr Vertrauen gewonnen, um endlich, am Tag der Zeugnisverteilung, ihre Zusage zu bekommen, nach den Ferien mit ihm ins Kino zu gehen. Der Film, den sie ausgesucht hatte, war zwar nicht seine Kragenweite gewesen, doch er hatte ohnehin nur Augen für sie gehabt. Als er nun neben ihr am Ufer der Donau saß, da dachte er an die Zeit im Kinosaal zurück, wo er immer wieder einen flüchtigen Blick auf sie riskiert hatte, um sich so jede einzelne Linie ihres Gesichts einzuprägen. Danach waren sie zu McDonald’s gegangen, doch die Burger und die Cokes befanden sich schon längst in ihren Leibern. Der Junge warf die abgerauchte Zigarette in den Fluss und starrte unsicher aufs andere Ufer hin. Dann sah er wieder auf das Mädchen, das ein wenig unbeholfen seine Hände um die nackten Knie schlang. Er wertete dies als Aufforderung, sie zu wärmen, und legte seinen Arm um ihre Schultern. Offensichtlich hatte er ihre Botschaft richtig gedeutet, denn sie kuschelte sich an ihn und seufzte kaum hörbar. Er spürte, wie sich ihr Oberkörper hob und senkte, und in ihm entstand ein unbändiges Verlangen, sie zu küssen.

Vorsichtig näherte sich sein Mund ihrem Haar, und in aller Unschuld drückte er ihr einen Kuss auf den Hinterkopf. Ihre Hand suchte seine rechte, und für einen Augenblick saßen die beiden still und friedlich am Ufer und lauschten dem leisen Gurgeln des Wassers. Vom Süden hob ein warmer Wind an, welcher der Schwüle der letzten Tage neue Nahrung gab. Das Mädchen begann zu lächeln.

„Was ist? Hast du Lust auf ein paar Züge im Wasser?“

Der Junge schob seinen Kopf ein wenig zurück, und seine Augenbrauen hoben sich skeptisch. „Hier? Jetzt? Um diese Zeit?“

„Warum nicht“, gluckste sie. „Warm genug ist es, und keine hundert Meter von hier ist eine kleine Ausbuchtung am Ufer, wo man problemlos in den Fluss steigen und ein paar Tempi machen kann.“

„Aber wir haben doch gar kein Schwimmzeug mit“, entgegnete er.

„Dummerchen! Es ist zehn Uhr abends. Niemand sieht uns hier. Und abtrocknen wird uns das laue Lüftchen da.“

Tatsächlich begann der Junge nachzudenken, und in ihm erstand ein Bild, das sie und ihn splitterfasernackt am Ufer zeigte. Augenblicklich regte sich sein Glied, und die verheißungsvolle Vorstellung ließ ihn in ihr Vorhaben einwilligen. Das Mädchen sprang auf, zog ihn bei der Hand und führte ihn tatsächlich wenige Meter südwärts. Dort endete das grüne Erdreich plötzlich und unerwartet, und eine ausbetonierte Senke führte direkt ins Wasser der Donau. „Hier gehen immer wieder Leute schwimmen“, erklärte sie. „Dort drüben, das kann man jetzt nicht sehen, weil es so dunkel ist, befindet sich ein natürliches Wehr, das lenkt den Strom ab, sodass sich das Wasser hier wie in einem kleinen Teich verhält.“

„Du kennst dich scheinbar aus“, meinte er.

„Ja, ich war schon oft da. Daher weiß ich auch, dass es hier nicht tief ist. Zwei Meter vielleicht, wenn überhaupt. Wenn ich auf den Grund absinke, dann kann ich immer noch mit der Hand über Wasser winken“, ergänzte sie und zeigte abermals ihr Lächeln.

„Na dann“, antwortete er, „nichts wie rein mit uns.“

Dennoch blieb er tatenlos stehen und wartete ab, wie sie sich nun verhalten würde. Sie aber streifte nur wortlos ihr T-Shirt ab, schlüpfte aus dem Rock und zog mit den Zehen die Schuhe von ihren Füßen. Seine Erregung stieg, und nervös begann er, am Gürtel seiner Jeans herumzufummeln.

Das Mädchen wandte ihm nun den Rücken zu und hakte den BH auf, den es achtlos auf die anderen Kleidungsstücke warf, die schon am Rand der Wiese lagen. Dann griff sie mit beiden Händen nach ihrem Slip, der nur einen Moment später auf dem BH landete. Nackt wie sie nun war, tappte sie ins Wasser, wobei ihre Vorwärtsbewegung nach den ersten Schritten abrupt zum Stehen kam. Sie hob ihre Arme an, und ihm war, als nähme er ein markantes Zittern ihres Körpers wahr.

„Brrr, doch kälter als ich dachte“, erklärte sie, ehe sie entschlossen ihren Marsch in den Fluss fortsetzte. Für den Jungen bedeutete dies, dass er sich nun beeilen musste. Nichts wäre peinlicher, so dachte er, als wenn sie sich, bereits im Wasser schwimmend, zu ihm am Ufer umwenden und so seine Erektion sehen würde. Also galt es, schnell die Genitalien unter die Wasserlinie zu bekommen, wo sie, allein schon wegen der Kälte der Fluten, ohnehin wieder ihre normalen Ausmaße annehmen würden. Hektisch zog er das T-Shirt über den Kopf, während die Jeans durch die Schwerkraft auf seine Knöchel sanken. Nach einigen ungelenken Manövern war auch er nackt, und auf Zehenspitzen folgte er dem Mädchen, das sich bereits anschickte, die ersten Schwimmzüge zu machen.

Er unterdrückte ein Aufjaulen ob der eisigen Wassertemperaturen und kraulte zügig los. Als er sich weit genug vom Ufer entfernt wähnte, drehte er ab und hielt wieder auf das Mädchen zu, das ihn, im Wasser trampelnd, erwartete. Kurz bevor er sie erreichte, stoppte er sein Tun und richtete sich auf. Zu seiner Überraschung erntete er einen Kuss. Doch noch ehe er ihn wirklich erwidern konnte, schwamm nun das Mädchen zügig hinaus ins Dunkel der Nacht. Der Junge lächelte, wuchtete seinen Körper wieder auf die Wasserlinie und folgte ihr. Eine gute Weile jagten sie einander so durch die Wellen, ehe Kraft und Lust erlahmten.

Das Mädchen wählte einen Punkt im Wasser, ganz nahe dem Ufer, an dem es stehen konnte. Sie fuhr sich mit den Händen durch die Haare, um diese ein wenig auszuwringen. Der Junge stellte sich neben sie und sah sie erwartungsvoll an. Tatsächlich legte sie nun ihre Arme um seine Schultern. Sie schloss die Augen, schürzte die Lippen und reckte dabei das Kinn hoch. Trotz des kalten Wassers wurde ihm ganz warm, als er seine Lippen an die ihren drückte. Ihr Mund öffnete sich leicht, ihre Zunge tastete sich vorwärts. Bald schon wirkte sie mit der seinen wie verknotet, während der Junge seinen Unterkörper nach hinten drückte, damit sie seine neuerliche Erektion nicht vorzeitig spüren würde.

Plötzlich ging ein Ruck durch sie. Das Mädchen riss sich von dem Jungen los, und ansatzlos knallte es ihm eine, was ihn mehr als verdattert zurückließ.

„Aua“, sagte er beinahe tonlos und rieb sich die Wange.

Sie aber blickte ihn zornerfüllt an. „Du Schwein!“, zischte sie.

„Wie bitte?“ Er glaubte, sich verhört zu haben.

„Ich habe geglaubt, du bist anders als die anderen. Hast Manieren und weißt, was sich gehört. Aber anscheinend bist du auch so ein geiler Trottel, der nur das Eine will.“

„Aber ich habe doch gar nichts …“

Sie stieß ihn mit den Armen von sich weg. „Du hast mir an die Möse gegriffen, du Sau! Das nennst du gar nichts! Schämen solltest du dich. Und ich habe dir vertraut, du Lump.“

„Glaub mir, ich habe gar nichts gemacht“, stammelte er.

„Iih. Schon wieder! Du ekliger Kerl! Ich hasse dich!“ Wutentbrannt schickte sich das Mädchen an, aus dem Wasser zu steigen.

„Sieh doch“, rief er ihr nach, „ich bin mehr als einen Meter von dir entfernt. Wie soll ich da …“

Doch sie hörte nicht auf ihn, wollte nur noch ans Ufer. Aber irgendetwas hielt sie fest. Etwas, das sich genau zwischen ihren Beinen befand. Sie drehte ihren Oberkörper nach hinten und stellte fest, dass der Junge tatsächlich nicht der Grund für diese Behinderung sein konnte, denn der befand sich nun bereits gut zwei Meter weiter hinten im Fluss. Kurz überlegte sie, ob es in der Donau Fische oder, schlimmer noch, gar Schlangen geben könne, verwarf diese Überlegung allerdings wieder. Für einen Ast war das Ding zwischen ihren Schenkeln jedoch viel zu weich. Sie holte tief Luft, nahm all ihren Mut zusammen und fasste nach unten zwischen ihre Beine. Als ihr bewusst wurde, dass sie eine Hand in ihrer Hand hielt, schrie sie schrill auf. In Panik versuchte sie sich loszureißen, verlor dabei den Halt, fiel nach hinten. Ihr Kopf wurde in die Fluten gezogen, und ihre Lungen füllten sich augenblicklich mit Wasser. Wäre der Junge nicht gewesen, die Situation hätte böse ausgehen können. Doch er reagierte schnell. Er schwamm zu ihr hinüber, und nachdem er sie an den Schultern zu fassen bekommen hatte, zog er sich wieder nach oben. Ihr wirrer Blick entsetzte ihn. Sie aber schnappte nach Luft, schrie erneut, und der Schrei gellte ihm angsteinflößend in den Ohren. Mit Mühe schaffte er es, sie ans Ufer zu ziehen, wo sie sich schüttelte, während sie weiter ohne Unterbrechung gellende Laute von sich gab. Ihre Beine strampelten in der Nachtluft, ihre Hände krampften sich vor ihrer Brust, und der ganze Körper zuckte, als würde ein Stromstoß durch ihn gejagt.

In seiner Besorgnis griff sich der Junge sein T-Shirt und versuchte, das Mädchen damit abzutrocknen, um es gleichzeitig zu beruhigen. Tatsächlich wurden die Bewegungen ruhiger, das Schreien leiser. Endlich kam sie zur Ruhe, zitterte nur noch, als sie mit klappernden Zähnen seine Nähe suchte. „Da … draußen“, stammelte sie, „eine … Hand! Es … oh Gott!“

„Eine Hand?“ Er begriff nichts. „Wo soll denn da draußen eine Hand …?“

Sie aber wies nur mit unruhig ausgestrecktem Arm auf die Stelle, an der sie sich eben noch befunden hatte. Der Junge wurde neugierig. Er redete beruhigend auf das Mädchen ein, und als er sich sicher war, dass er es für einen Augenblick allein lassen konnte, ging er wieder zum Wasser hin und tappte aufs Geratewohl in die Fluten.

Tatsächlich stieß er auf einen Widerstand. Er tauchte ab, griff nach dem Gegenstand und zog ihn hoch. Im matten Licht des Mondes erkannte er einen menschlichen Arm, an dessen Handgelenk eine goldene Uhr glänzte. Entsetzt prallte er zurück. Mit hektischen Bewegungen sah er zu, dass er wieder ans Ufer kam, wo das Mädchen immer noch von Panikattacken geschüttelt wurde. Nackt wie er war, griff er in die Hosentasche und zog sein Handy hervor. Mit fahrig-zittrigen Bewegungen tippte er die Nummernfolge 133 in die Tastatur und drückte dann den grünen Knopf.

Als sich eine Stimme am anderen Ende der Leitung meldete, murmelte er nur tonlos: „Wir haben eine Leiche gefunden.“

II.

Polizeioberst Paul Zedlnitzky sah sich in einer Bingohalle. Er saß direkt neben seiner Frau und kreiste eifrig irgendwelche Zahlen ein. Nur noch eine fehlte ihm zu seinem Glück. Dann hätte er den Hauptpreis gewonnen, und die Glocken würden für ihn erklingen. Und da war sie auch schon. Endlich, endlich in seinem ereignislos langweiligen Leben hatte auch er einmal Fortuna auf seiner Seite. „Bingo!“, rief er aus Leibeskräften, und die Signale in der Halle begannen ihren charakteristischen Laut von sich zu geben.

Doch irgendetwas war anders als sonst. Normalerweise gab es einen sirenenartigen Ton, der eine ganze Weile konstant blieb. Der hier verebbte aber nach einer kleinen Weile, um geraume Zeit später von Neuem anzuheben. Fieberhaft überlegte Zedlnitzky, worin der Grund für diese Fehlleistung bestehen konnte, ehe allmählich die Erkenntnis in sein Bewusstsein sickerte, dass er gar nicht gesiegt hatte. Das war nicht die Fanfare des Triumphs, das war … das Läuten eines Telefons.

Eine kleine Weile noch wehrte sich Zedlnitzky gegen das Erwachen, dann kapitulierte er und öffnete die Augen. Unbeholfen tappten seine Finger am Nachttisch herum, ehe sie endlich das Handy zu fassen bekamen. Unsicher linste er auf das Display, das ihn einerseits davon in Kenntnis setzte, dass es kurz nach Mitternacht war, und ihm andererseits vermittelte, dass jemand aus dem Sicherheitsbüro seine Nummer gewählt hatte. Was um diese Uhrzeit nichts Gutes bedeuten konnte.

Zedlnitzky seufzte lange, dann nahm er das Gespräch an.

„Ja“, sagte er nur.

„Servus Paul. Entschuldige die nächtliche Störung“, hörte er Major Dantlinger am anderen Ende, „aber du weißt ja, du hast diese Nacht Bereitschaft.“

Zedlnitzky nickte matt. „Ja, ich weiß“, ließ er sich endlich vernehmen, da ihm bewusst geworden war, dass Dantlinger sein Nicken nicht sehen konnte. „Was gibt’s?“

„An der Donau haben s’ eine Leiche gefunden. Das zuständige Revier hat die Fundstelle provisorisch abgesichert. Die Spurensicherung ist schon informiert. Die Schreiber auch. Jetzt müsstest halt du auch …“

„Ja, ich hab verstanden“, murrte Zedlnitzky. „Wo ist das genau?“

„Du, ich hab dir eine Funkstreife geschickt. Die müsste jeden Moment bei dir sein. Die bringt dich hin.“

„Oh. Aha. Na, gut. Gebt mir noch ein paar Minuten. Ich muss mich erst …, na, du weißt schon …“

„Alles klar. Die Kollegen läuten einfach unten an und warten dann auf dich.“

Zedlnitzky gab zu verstehen, dass er verstanden hatte, und beendete das Gespräch. Mühsam kämpfte er sich aus dem Bett hoch und sah sich nach passender Kleidung um. Für einen Einsatz wie diesen musste eine Trainingshose samt T-Shirt genügen, befand er. Kaum war er auch in seine Schuhe geschlüpft, klingelte die Sprechanlage. Er hob den Hörer ab: „Komme schon“, raunte er.

Keine fünfzehn Minuten später hielt der Wagen am Fundort der Leiche. Zedlnitzky schälte sich aus dem Fond und ging die Böschung hinab, wo er einige Polizisten und zwei halbnackte Jugendliche ausmachte. Er erkannte Gruppeninspektor Doleschal aus der Leopoldstadt und gesellte sich zu ihm.

„Servus! Was haben wir?“

Während der Polizist antwortete, zündete sich Zedlnitzky eine Memphis an, deren Rauch er gierig in seine Lungen saugte.

„Eine Leiche. Männlich. Auf den ersten Blick so sechzig plus.“

„Aha. Und weiter?“

„Na ja, ausschauen tut er wie ein Mufti. Obwohl er …“

„Mufti! Was heißt da Mufti?“ Von hinten war Polizeioberleutnant Barbara Schreiber an sie herangetreten, die auch bei der uniformierten Polizei für ihren Hang zu politischer Korrektheit bekannt war.

„Na so ein Türk oder Araber halt“, gab Doleschal unwirsch zurück.

„Das heißt Mitbürger mit türkischem oder arabischem Migrationshintergrund“, erklärte Schreiber spitz.

Zedlnitzky spuckte demonstrativ aus, ehe er einen weiteren Zug von seiner Zigarette nahm. „Migrationshintergrund“, maulte er, „den haben wir alle, wenn man nur weit genug zurückgeht. Gell, Doleschal?“ Dabei grinste er.

„Eh“, sekundierte dieser. „Mein Urgroßvater ist aus Böhmen nach Wien gekommen.“

„Und meiner war aus Polen, was ich weiß“, ergänzte Zedlnitzky, ehe er leicht provokant in Schreibers Richtung blickte. „Na und du, Frau Oberleutnant. Tassilo, tät ich sagen. Bajuwarische Besiedlung, nicht wahr?“

„Ach was“, gluckste Doleschal, „die Frau Oberleutnant hat sicher eine Pickelhaube als Uropa g’habt.“ Und um seine Vermutung zu unterstreichen, intonierte er die ersten Töne eines preußischen Marsches.

„Ich weiß wirklich nicht, was das jetzt soll“, gab die Schreiber unwillig zurück. „Kümmern wir uns lieber um die Leiche. Ein Türke, sagen Sie?“

„Nein“, grinste Doleschal, „eine Leiche mit türkischem Migrationshintergrund.“

„Möglicherweise“, ergänzte Zedlnitzky.

„Weil ansehen kann man es denen ja nicht, nicht wahr?“, nahm Doleschal die Steilvorlage auf.

„Genau, das wäre ja rassistisch“, prustete Zedlnitzky. Die Schreiber schüttelte angewidert den Kopf und ging an den beiden vorbei zur Leiche, die mittlerweile am Ufer abgelegt worden war. Zedlnitzky und Doleschal sahen einander kurz an, dann folgten sie ohne weiteren Kommentar der Kollegin.

„Ist der Beschauer schon da?“, fragte Zedlnitzky, als er bei der Leiche angekommen war. Einer der Anwesenden gab sich als Vertreter der Gerichtsmedizin zu erkennen.

„Und was können Sie uns sagen?“

„Nicht viel, prima vista. Es spricht einiges dafür, dass der Mann ertrunken ist, denn Verletzungen kann ich vorerst keine feststellen. Aber der Mann ist, wie Sie sehen, angezogen, daher müsste man ihn näher untersuchen, um Genaueres in Erfahrung zu bringen.“

„Außerdem“, ergänzte Schreiber, „dürfte Raubmord wohl ausscheiden.“ Sie wies auf die goldene Uhr und den schweren Siegelring hin.

„Ja, das ist richtig“, bemerkte nun auch Doleschal. „Wir haben 200 Euro in unterschiedlichen Scheinen in der Hosentasche sichergestellt. Braucht aber eine Weile, bis man die wieder verwenden kann.“ Dabei grinste er schief.

„Und Todeszeitpunkt?“, blieb Zedlnitzky sachlich.

„Auch das ist schwer zu sagen. Er ist jedenfalls nicht sehr lange im Wasser gelegen. Das ist klar. Aber wie gesagt: Näheres nach der Obduktion.“

„Das heißt“, hakte Zedlnitzky nach, „der Mann ist Ihrer Meinung nach ertrunken. Entweder es war ein Unfall oder jemand hat ihn ins Wasser gestoßen. Ist das richtig?“

„Ja“, bestätigte der Mediziner. „Meiner Meinung nach muss der irgendwo nördlich von hier ins Wasser gefallen sein, und die Strömung hat ihn dann da ans Ufer getrieben, wo er sich offenbar in irgendeinem Gestrüpp verfangen hat. Daher war er auch für die beiden Jugendlichen da nicht gleich zu erkennen.“ Dabei wies der Arzt auf das Pärchen, das den Toten gefunden hatte.

Zedlnitzky wandte den Kopf und sich gleichzeitig in die Runde: „Hat mit denen schon jemand gesprochen?“

„Ja“, antwortete Doleschal, „ich. Sie sagen, sie wollten die laue Nacht zu einem Schwimmbad nützen. Und dabei sind sie förmlich in den Toten hineingeschwommen.“

„Gut. Ja, das könnte hinkommen“, urteilte Zedlnitzky. „Die Personalien haben wir?“ Doleschal nickte. „Gut. Dann bringt die beiden nach Hause. Und setzt ihnen vielleicht eine Psychologin ins Auto dazu. Ich kann mir gut vorstellen, dass den beiden im Augenblick ein bisschen anders ist. Da könnten sie einfühlsame Ansprache gut gebrauchen.“

Schreiber griff den Hinweis auf: „Ich kümmere mich drum.“

„Sonst noch was? Alle Spuren, soweit vorhanden, gesichert?“ Zedlnitzky erntete allgemeines Nicken. „In Ordnung. Es ist knapp vor zwei. Wenn wir uns beeilen, dann finden wir alle noch ein wenig Schlaf. Alsdern, meine Herren – und meine Dame. Allseits gute Nacht zu wünschen.“ Zedlnitzky stieg wieder die Böschung hinan und stieg in den Funkstreifenwagen. Doleschal und die anderen hörten noch die Worte „Nach Hause“, ehe das Auto anfuhr und den Ort verließ.

Montag, 2. September

III.

Mit einer sofort erkennbar schlechten Laune betrat Zedlnitzky gegen 8 Uhr 30 sein Büro. Wegen der nächtlichen Ereignisse hatte er viel zu wenig geschlafen. Es hieß zwar immer, je älter man werde, desto weniger Schlaf benötige man, doch aus seiner eigenen Erfahrung konnte er diese Behauptung nicht bestätigen. Er war erst gegen drei Uhr morgens wieder in sein Bett gekommen, und als sich endlich ein wenig Schlaf bei ihm eingestellt hatte, da zwitscherten draußen bereits wieder die Vögel.

Er fühlte sich reichlich verkatert und war sich sicher, er würde diese bleierne Müdigkeit, die ihn umfing, bis zum Ende des Tages nicht mehr loswerden. In der kleinen Teeküche am Ende der Zimmerflucht holte er sich einen Kaffee, der ihm aber nicht sonderlich zusagte. Er hasste dieses moderne Zeug, bei dem man irgendwelche kleinen Kügelchen in irgendwelche Vertiefungen stecken musste, um dann ein paar Tropfen schwarzes Gebräu zu bekommen, das kaum auslangte, die Zahnlücken zu füllen. Wo waren bloß die guten alten Zeiten geblieben, als man mit der Espressomaschine richtig starken, schwarzen Kaffee brauen konnte, dessen Quantum ausreichte, ein Krügelglas zu befüllen. Allein schon diese abartig mickrigen Tässchen! Da brauchte man die Finger einer Elfjährigen mit Untergewicht, um sie halten zu können, ohne sie zu zerbrechen.

Zedlnitzky überlegte kurz, ob er die Tasse mit in sein Büro nehmen sollte, entschied sich dann aber dazu, den Kaffee gleich in der Küche auszutrinken, um das Gefäß sodann in die Spüle zu stellen. Auf dem Weg in seinen Amtsraum kam er am Arbeitsplatz von Sladjana Jovanovic vorbei, die für die Pressearbeit des Sicherheitsbüros verantwortlich war. Nachdem er ihr einen guten Morgen gewünscht hatte, fragte er, ob es bereits Meldungen über den gestrigen Fund gebe. Die Jovanovic wirbelte herum und reichte ihm den Ausdruck einer Online-Meldung des Wiener Rundfunks. „Das ist gegen sieben Uhr online gegangen“, erklärte sie beiläufig. Zedlnitzky las den kargen Text: „Mysteriöser Leichenfund am Donauufer“, lautete der Titel. Danach folgten die wenigen Fakten, die Zedlnitzky und sein Team in der Nacht zuvor eruiert hatten, verbunden mit dem Hinweis, dass sich in der Wiener Polizei die „Gruppe Selnitzky“ des Falles angenommen hatte.

„Typisch“, fluchte er. Schon wieder hatte man seinen Namen falsch geschrieben. Die Jovanovic schien seine Gedanken erraten zu haben. „Wegen des Namens, gell?“

Zedlnitzky nickte. „Eder müsste man heißen“, seufzte er, „oder Meier.“

„Na“, lachte die Jovanovic, „stellen Sie sich vor, Herr Oberst, Sie hießen wirklich Meier. Dann täten Sie sich erst recht ärgern, wenn da dann Mayer mit a-y, Maier mit a-i oder Meyer mit e-y stünde.“ Unwillkürlich musste nun auch Zedlnitzky lächeln. „Da haben Sie recht, Frau Kollegin. Namen sind ja doch nur Schall und Rauch.“

Er nickte ihr noch einmal zu, dann setzte er den Weg zu seinem Büro fort. Unterwegs zerknüllte er ärgerlich den Artikel und warf ihn achtlos in den nächstbesten Papierkorb. „Idioten“, murmelte er, während er endlich seine Bürotür öffnete.

Abrupt stutzte er. Auf dem Besuchersessel seines Schreibtisches saß ein junger Mann von knapp über zwanzig Jahren. Zedlnitzky konnte sich gar nicht erinnern, irgendjemanden zwecks einer Vernehmung hergebeten zu haben. Ob das der Junge von der Donau war? Nein, sagte er sich, während er einen Gruß ins Zimmer schickte, der war jünger gewesen.

Doch noch ehe er weitere Überlegungen anstellen konnte, war der Mann schon von seinem Stuhl aufgesprungen und streckte Zedlnitzky die Hand entgegen. „Andreas Cerny“, sagte er, „ich bin der Neue. Es hat geheißen, ich soll mich hier bei Ihnen melden.“

Ach ja, jetzt fiel es ihm wieder ein. Man hatte ihm in der letzten Augustwoche personelle Verstärkung avisiert, mit der die Pensionierungen von Hartl und Hackl ausgeglichen werden sollten.

„Richtig, richtig“, sagte er daher, „Sie sind mir angekündigt worden, Herr Kollege. Aber bitte, behalten Sie doch Platz.“

Cerny setzte sich wieder, nachdem auch Zedlnitzky seinen Stuhl der vorgesehenen Verwendung zugeführt hatte. Der Oberst kramte in den Unterlagen auf seinem Schreibtisch, hoffend, er würde die Personalakte Cernys finden.

„Sagen Sie“, überbrückte er die Zeit der Suche, „was hat Sie überhaupt zu uns verschlagen?“

„Wie bitte, Herr Oberst?“

Zedlnitzky sah hoch. „Warum Sie Polizist werden wollten, würde ich gerne wissen“, erklärte er.

„Das liegt bei mir quasi in der Familie“, erklärte Cerny. „Mein Urgroßvater war schon in der Zwischenkriegszeit bei der Wiener Kriminalpolizei. Und mein Vater ist Stadtkommandant in Hernals.“

Zedlnitzky nickte. Dabei suchte er weiter krampfhaft nach der entsprechenden Akte. „Ah, der Cerny“, sagte er schließlich, „ja, den kenn ich. Und Sie sind also sein Sohn?“ Der junge Cerny bestätigte dies. „Na dann“, Zedlnitzky hob die Hand über den Schreibtisch, „willkommen an Bord.“ Cerny ergriff sie und schüttelte sie dankbar. Zedlnitzky wollte zu einer umfassenden Erklärung ansetzen, als das Telefon läutete.

„Zedlnitzky“, sagte er, nachdem er abgehoben hatte.

„Was? Ihr habt den Toten schon obduziert? Na, das ist aber rasch gegangen. … Natürlich will ich das wissen! Klar komme ich. … Ja, bis gleich.“ Er legte den Hörer wieder in die Gabel und sah Cerny erwartungsvoll an. „Was ist? Wollen S’ gleich ins kalte Wasser springen, Herr Kollege? Das war die Gerichtsmedizin, die hat uns etwas zu erzählen über einen Toten, den man gestern aus der Donau gefischt hat. Wollen S’ mitkommen?“

Cerny strahlte über das ganze Gesicht. „Ja selbstverständlich. Wenn ich darf?“

„Natürlich dürfen S’. Wissen S’ was, die Vorstellung der anderen Kollegen et cetera et schmettera, die machen wir nachher. Mich interessiert nämlich gar zu sehr, woran der Kamel…, der Muselma…, der Tote wirklich gestorben ist.“ Unsicher schielte Zedlnitzky zu Cerny hin, ob der sich wegen der respektlosen Aussagen irgendwie irritiert fühlte, doch der stand nur erwartungsvoll da und zeigte sonst keine Regung.

„Warten S’, ich schau nur, ob die Kollegin Schreiber schon da ist. Die betreut den Fall nämlich auch, müssen Sie wissen.“ Zedlnitzky begab sich wieder auf den Gang, Cerny im Schlepptau. „Die Kollegin Schreiber ist meine engste Mitarbeiterin“, sagte er über die Schulter, „da lernen Sie also gleich die zweitwichtigste Person nach mir kennen.“ Er wartete keine Reaktion von Cerny ab, sondern klopfte einfach an Schreibers Bürotür. Deren Stimme rief „Herein!“.

„Morgen, Barbara. Du, die von der Gerichtsmedizin haben angerufen. Sie haben den … von gestern schon obduziert. Ich fahr jetzt hin und lass mir das ausdeutschen. Magst mitkommen?“

Die Schreiber erhob sich. „Bin schon startklar.“ Sie machte einen Schritt auf die Tür zu, blieb dann aber abrupt stehen und sah Cerny fragend an.

„Das ist der Kollege Cerny“, erklärte Zedlnitzky, „der gehört ab heute zum Team.“

Die beiden musterten einander neugierig, was Zedlnitzky Gelegenheit bot, festzustellen, wie unterschiedlich sie sich hier alle drei präsentierten. Er selbst trug ein in die Jahre gekommenes blaues Hemd, das in einer anthrazitfarbenen Stoffhose steckte, die auch schon einmal bessere Zeiten gesehen hatte. Unwillkürlich blickte er zu Boden und konstatierte, dass er seine schwarzen Schlüpfer vielleicht wieder einmal putzen könnte. Zum Glück, dachte er, war es warm genug, nicht auch noch mit der wollenen Weste herumzulaufen, die ihm seine Frau in guten Tagen gestrickt hatte. Die Schreiber würde ihm sonst sagen, wie sehr sich Schwarz, Blau und Grün schlagen würden. Doch die Schreiber hatte ohnehin nur Augen für Cernys Aufzug. Der nämlich hatte einen hellgrauen Sommeranzug an, unter dem ein blütenweißes Hemd erkennbar war, über dem er eine hellblaue Krawatte gebunden hatte. Zedlnitzky verstand das. Es war immerhin Cernys erster Arbeitstag an der neuen Dienststelle, da wollte man doch einen gewissen positiven Eindruck hinterlassen, auch wenn die Gewandung für einen Jüngling von knapp über zwanzig wohl etwas zu pompös wirkte. Die Schreiber selbst, die bald ihren dreißigsten Geburtstag feiern würde, sah in ihrer Bekleidung jedenfalls wesentlich jünger aus als der Neuzugang. Sie hatte schwarze Jeans an, ihre Füße wurden von pechschwarzen Sportschuhen umschlossen, und der Oberkörper steckte in einem simplen schwarzen T-Shirt, das an den Schultern viel zu weit war, sodass es andauernd auf den linken Oberarm abrutschte, was der Schreiber eine kesse Note gab. Zedlnitzky wusste, dass dieser Schnitt gerade wieder im Begriff war, modern zu werden. In den 80ern, so entsann er sich, waren solche Kleidungsstücke der letzte Schrei gewesen. Meist allerdings mit irgendwelchen geistreichen Aufdrucken à la „Sports“ oder „Fashion“. Auf Schreibers linkem Oberarm lugte ein Blondschopf hervor, und Zedlnitzky wusste, dass dieser Teil eines Tattoos war, das sie sich in ihren wilden Tagen hatte machen lassen. Allerdings konnte er sich beim besten Willen nicht daran erinnern, was der Knabe darstellen sollte, der sich unter dieser Haarpracht befand. Irgendetwas aus der französischen Literatur, sagte er sich, während er gleichzeitig Mutmaßungen darüber anstellte, ob die Tätowierung auch Cerny auffallen würde. Der aber stand nur stocksteif da und schien zu überlegen, ob er sich verbeugen oder sich lediglich darauf beschränken sollte, der Schreiber die Hand zu reichen.

Die Schreiber löste das Problem auf ihre Weise. „Willkommen im Klub“, sagte sie, „ich bin mir sicher, wir werden gut zusammenarbeiten. Beim Herrn Oberst bist du in guten Händen.“ Und nach einer kurzen Pause: „Du hast doch nichts dagegen, wenn wir uns duzen, oder? Das machen wir nämlich praktisch alle hier. Ich bin die Barbara.“ Während der letzten Worte war ihr rechter Arm ausgefahren, und die flache Hand kam in Griffweite von Cerny zu stehen. Der umfasste sie dankbar, lächelte und nannte seinen Vornamen. „Sehr erfreut“, fügte er hinzu.

„So“, ergriff wieder Zedlnitzky die Initiative, „nachdem wir uns jetzt alle miteinander bekannt gemacht haben, können wir uns ja vielleicht wieder unserem Fall widmen. Auf geht’s zur Gerichtsmedizin. Barbara, fährst du?“ Die Schreiber nickte knapp und begab sich mit den beiden Männern auf den Flur.

Der Verkehr war erstaunlich gering gewesen, sodass sich das Trio bereits zehn Minuten später auf dem Parkplatz der Pathologie wiederfand. Die Schreiber versperrte den Wagen, während sich Zedlnitzky sein Sakko richtete, das so gar nicht zu Hemd und Hose passte. Dabei fiel ihm auf, dass Cerny ihn von der Seite beobachtete, und so, als müsste dieser durch sein Tun auch aktiv werden, fummelte er nervös an seinem Krawattenknopf herum und fühlte sich sichtlich unwohl. Zedlnitzky schickte ihm ein aufmunterndes Nicken und ging dann als Erster ins Gebäude.

Sie trafen den Mediziner über ein Mikroskop gebeugt an. Es war derselbe, der schon in der Nacht zuvor die erste Beschau vorgenommen hatte. Zedlnitzky grüßte laut und ergänzte, die Kollegin Schreiber kenne er ja, während der hochgeschossene Jüngling zu seiner Rechten der Kollege Cerny sei, der ihnen frisch zugeteilt worden war.

„Ah, noch Blümchen am Pilum, was?“, grinste der Akademiker, dafür einen ratlosen Blick Cernys erntend.

„Asterix“, erklärte die Schreiber. „Das war vor deiner Zeit.“

Cerny schien auf seine Reputation bedacht: „Gar nicht. Gerard Depardieu. Monica Bellucci!“ Die Schreiber legte den Kopf leicht schief. „Klar! Das kennst du. Aber du solltest bei Gelegenheit auch die Bände lesen, auf denen die Filme basieren. Lohnt sich. Echt witziger Stoff.“

„Genau“, ließ sich Zedlnitzky leicht genervt vernehmen, „fast so witzig wie in der Pathologie. Also, Meister der Medizin, was haben wir?“

Der Pathologe bedeutete dem Trio, ihm zu folgen. Im Nebenraum lag die Wasserleiche. Splitternackt und vollkommen ungeschützt. Auf den ersten Blick fiel auf, dass der Mann, vor allem, wenn man die Wirkung der Fluten, in denen er getrieben war, in Abzug brachte, sehr gepflegt gewesen war. „Das war kein türkischer Opa“, entfuhr es Zedlnitzky daher, „dafür schaut der viel zu gut aus. Der hat sich nie gehen lassen, ehe er gehen musste.“

„Ja, wie ein Arbeiter sieht der nicht aus“, wagte Cerny einen Kommentar.

„Und für sein mutmaßliches Alter war er noch sehr gut in Schuss“, ergänzte die Schreiber mit einem Seitenblick auf Zedlnitzky, der reflexartig seinen Bauch einzog.

„Also“, begann der Mediziner, von dem Geplänkel der drei Ermittler ungerührt, „es ist, wie ich es mir gestern schon dachte. Der Mann ist ertrunken. Schlicht und einfach. Ich kann natürlich nicht sagen, ob er von selbst gesprungen ist, ob er ausgerutscht und ins Wasser gefallen ist oder ob ihn jemand gestoßen hat. Das müsst ihr herausfinden. Ich kann nur sagen: Er hat keinerlei Wunden oder Verletzungen. Also zumindest nichts, was mit seinem Tod in Zusammenhang stehen könnte.“

Zedlnitzky hakte ein: „Das heißt, es gibt ältere Verletzungen?“

„Ja. Ein paar Narben. Eine davon sieht aus wie ein Einschuss. Das muss aber sehr alt sein. Ich würde schätzen, an die zwanzig Jahre. Und auf der linken Körperseite befinden sich ein paar Stellen, die so aussehen, als wäre der Mann vor etlichen Jahren einmal von ein paar Bombensplittern getroffen worden. Es kann aber auch viel banaler sein, dass er nämlich irgendwann einmal in eine Glasscheibe gefallen ist. Ich müsste die Wundstellen genauer untersuchen, um das festzustellen, aber mit dem Zeitpunkt seines Todes haben sie ganz sicher nichts zu tun, daher habe ich mir das vorerst erspart.“

„Und wie alt ist der Tote? So ungefähr?“

„Tja, ich würde schätzen, Anfang sechzig. Aber da kann ich auch um einige Jahre danebenliegen. Der Mann ist definitiv nicht von hier, daher kann man auch nicht so einfache Schlüsse ziehen, wie es mitunter bei den Unsrigen möglich ist. Es fehlen Vergleichsdaten und Unterlagen.“ Der Mediziner zuckte mit den Schultern.

„Hat er irgendwelche auffälligen Merkmale? Ich meine, die uns bei der Identifizierung helfen könnten?“ Schreiber hatte diese Frage gestellt.

„Also, am auffälligsten war wohl seine Kleidung. Die war durchaus nicht billig, wenn auch schon etwas abgetragen. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, das ist ein Maßanzug, den nicht der unbedeutendste Schneider gefertigt hat. Der marineblaue Blazer hat ein Wappen auf den Knöpfen, aber das muss nicht notwendigerweise mit dem Toten in Zusammenhang stehen. Ich habe auch ein Sakko zu Hause, das Anker auf den Knöpfen hat, und trotzdem war ich nie bei der Marine.“ Jetzt grinste der Pathologe.

„Sonst noch etwas?“

„Ach ja, er trug Manschettenknöpfe. Da liegen sie. Massives Gold. Mit Gravur. Ein Löwe oder so etwas.“ Zedlnitzky und seine Begleiter riskierten einen Blick. „Gut“, sagte der Oberst, „die fotografieren wir auch noch. Vielleicht kennt die ja irgendwer.“

Er verabschiedete sich mit Dankesworten vom Medicus und wandte sich dann an Cerny. „Kollege, das wird Ihr erster Auftrag in Ihrem neuen Job. Sie gehen alle Vermisstenanzeigen der letzten zehn Tage durch, ob da irgendwo ein Araber oder Türke oder so etwas von knapp über sechzig Jahren gesucht wird.“ Dann blickte er auf Schreiber: „Und wir beide schauen, wie wir ein vernünftiges Dossier für die Presse zusammenstellen. Wahrscheinlich werden wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Identifizierung bitten müssen.“

IV.

Cerny hatte sich seine erste Amtshandlung anders vorgestellt. Er saß vor einem Bildschirm und ging eine Vermisstenanzeige nach der anderen durch. Er war sich gar nicht bewusst gewesen, wie viele Menschen tagtäglich Abgängigkeitsanzeigen aufgaben. Diese waren feinsäuberlich in ein Register eingetragen, in dem auch der weitere Verlauf der jeweiligen Causa vermerkt wurde. Cerny erkannte rasch, dass die meisten Anzeigen Makulatur waren. Ein besorgtes Elternpaar lief zum nächsten Kommissariat, weil der halbwüchsige Sprössling zu lange gefeiert hatte. Eine Rentnerin vermisste ihren Wauwau, und einer Ehefrau war der Gatte abhanden gekommen.

Eines zeigte sich allerdings sehr schnell: Alle diese Eingaben kamen von herkömmlichen Österreichern. Offenbar wandten sich jene Mitbürger, die man gemeinhin selbst dann noch als Ausländer ansah, wenn sie bereits jahrelang die österreichische Staatsbürgerschaft besaßen, nur in absoluten Notfällen an die Polizei, was man ihnen auch nicht verdenken konnte, denn in der Regel waren ihre Erfahrungen, zumal mit der Fremdenpolizei, wohl kaum positive. Also ging Cerny mit kontinuierlich nachlassender Aufmerksamkeit all die Dokumente durch, ohne auch nur ein einziges Mal auf einen Namen zu stoßen, der ihm türkisch oder arabisch erschienen wäre.

Wenn der Tote aus der Donau also tatsächlich von jemandem vermisst wurde, dann offensichtlich nicht von einer türkischen oder arabischen Familie, resümierte er für sich selbst. Aber vielleicht hatten sie ja vorschnell geurteilt. Cerny erinnerte sich an einen Nachbarn im Wohnhaus seiner Eltern. Der hatte mit seinem pechschwarzen Haar und seinem Kinnbart arabischer ausgesehen als Antonio Banderas in „Der 13. Krieger“, und dennoch hieß der Nachbar Felix Huber, sprach breitestes Wienerisch und kam mit Türkisch nur dann in Berührung, wenn er doch einmal ein „Efes“ statt seines geliebten „Ottakringer“ trinken musste.

Cerny ging also alle Anzeigen noch einmal durch, diesmal allerdings suchte er allein nach einem Mann von etwa sechzig Jahren. Er schob sich einen Kaugummi in den Mund, während er mit der linken Hand durch die einzelnen Files klickte. Der Hermann Grossauer, Jahrgang 1950, schied aus, denn die Frau hatte angegeben, der Gatte habe kein einziges Haar mehr auf dem Haupt. Der Hugo Wilczek, Jahrgang 1949, kam auch nicht in Frage, denn der war angeblich zwei Meter groß. Der Adolf Kropacek wiederum war als Jahrgang 1938 wohl entschieden zu alt. Blieb allein der Wilhelm Auinger, Jahrgang 1953. Cerny wollte die entsprechende Anzeige schon ausdrucken, um sie Zedlnitzky zu zeigen, als ihm im letzten Augenblick noch auffiel, dass als besonderes Kennzeichen vermerkt war, dass Auinger der kleine Finger der linken Hand fehlte. Also kam auch der nicht in Frage. Aber seine Idee hatte ohnehin nichts getaugt, gestand sich Cerny ein. Der Tote war beschnitten gewesen, und welcher Österreicher tat sich so etwas an?

„Anselm Grünbaum, Jahrgang 1951“, las Cerny. Grünbaum? Möglicherweise ein Jude. Klar, die waren auch beschnitten. Und wenn man ganz ehrlich war, so sahen sich Araber und Juden doch ziemlich ähnlich, egal, wie sehr sie sich bekriegen mochten. Allerdings galt dies wohl eher für jene Juden, die tatsächlich aus Israel stammten. Ein Wiener Jude, nun, der sah aus wie ein Wiener, dachte sich Cerny. Doch die Beschreibung konnte durchaus passen. Die Größe und das Gewicht kamen hin, und arm war Grünbaum auch nicht gerade, wie es schien, denn er besaß ein Geschäft für Herrenausstattung. In dieser Kapazität mochte er sich nicht nur einen Maßanzug leisten können, er trug wohl auch schon von Geschäfts wegen Manschettenknöpfe.

Cerny begann zu lächeln. Na bitte, er brauchte nicht mit leeren Händen zurückzukehren, und sein kreatives Mitdenken mochte ihm vielleicht sogar einen Pluspunkt beim neuen Chef einbringen. Er gab den Druckbefehl, nahm sodann das Blatt aus dem Drucker und marschierte damit zum Büro des Chefs.

Der saß mit der Schreiber in seinem Zimmer und grübelte über den Formulierungen für die Presseerklärung. Als Cerny den Raum betrat, hörte er Zedlnitzky gerade sagen: „Besprich das mit der Jovanovic. Am besten, wir machen morgen Vormittag eine Pressekonferenz, wo wir die Fotos veröffentlichen. Vielleicht meldet sich darauf ja jemand.“ Die Schreiber nickte. „Ich erledige das gleich.“

„Ja, mach das. … Ah, Kollege“, begrüßte er Cerny, dessen Anwesenheit ihm nun, da die Schreiber aufgestanden war, auffiel, „haben wir etwas gefunden?“

„Nicht wirklich, Herr Oberst …“

„Geh, lass den Oberst weg, das klingt so gestelzt. Weißt was, ich bin der Paul.“ Zedlnitzky wusste selbst nicht, was ihn zu einer derart jovialen Geste veranlasst haben konnte, zumal es nicht gerade üblich war, sich mit einem neuen Mitarbeiter gleich an dessen erstem Arbeitstag zu verbrüdern, aber wahrscheinlich wurmte ihn noch immer der Vorstoß der Schreiber in diese Richtung, sodass er sich nicht ausgeschlossen fühlen wollte.

„Oh“, reagierte Cerny ein wenig verunsichert, „das ist aber sehr … freundlich von Ihnen … von dir.“ Es war Cerny anzusehen, dass er nicht wusste, wie er mit dieser neuen Situation umgehen sollte.

Zedlnitzky lenkte ein: „Na ja, vielleicht sagst am Anfang einmal ,Du, Oberst‘ zu mir. So zum Eingewöhnen.“ Dabei lächelte er breit. Und nach einer Pause: „Also, was haben wir?“

„Na ja, Oberst, nichts wirklich Handfestes. Mir ist aber vorher in der Gerichtsmedizin aufgefallen, dass der Tote beschnitten war. Jetzt habe ich mir gedacht, ich such’ auch nach solchen Leuten, bei denen das ebenfalls üblich ist. Und da habe ich den da gefunden.“ Er reichte Zedlnitzky das Papier. „Türken oder Araber werden derzeit jedenfalls nicht vermisst, wie es aussieht“, schickte er hinterher.

Zedlnitzky warf einen langen Blick auf den Zettel. „Der Grünbaum“, sagte er dann und blickte auf Cerny. „Das kannst du nicht wissen, aber die Geschichte ist amtsbekannt.“ Dabei lächelte Zedlnitzky schmal. „Die alte Grünbaum sucht schon seit Jahren immer wieder ihren Mann. Dabei war sie nie verheiratet. Die Anzeige muss ein neuer Kollege aufgenommen haben, der das noch nicht weiß. Normalerweise tun die Kollegen immer so, als würden sie ein Protokoll aufsetzen, und dann kübeln sie die Sache, weil die Grünbaum mittlerweile eh fast jeder kennt.“ Zedlnitzky warf einen kurzen Blick auf die Zeilen. „Da schau her, der Anselm wird auch immer jünger. Jetzt ist er Jahrgang 1951, seh ich da. Zu Beginn war er noch ein 38er-Baujahr wie die Grünbaum selbst. … Und Herrenausstatter, da schau her. Er macht sich. Anfänglich hat er eine Trafik g’habt.“ Zedlnitzky grinste breit, zerknüllte den Zettel und warf ihn in den Papierkorb. „Vergiss das. Und macht dir nichts draus. Das hast ja nicht wissen können, gell!“ Cerny machte dennoch ein enttäuschtes Gesicht. „Es ist, wie ich immer sag“, fuhr Zedlnitzky daher fort, „ihr Jungen könnt vielleicht schneller laufen, aber wir Alten, wir kennen die Abkürzungen.“ Bei diesen Worten lag eine gewisse Befriedigung in Zedlnitzkys Blick.

„Na ja“, hielt er sodann die Unterhaltung am Laufen, „das war also nichts. Aber gut, das war auch nicht zu erwarten. Die Barbara und ich haben ohnehin schon alles für die PK morgen vorbereitet.“ Zedlnitzky klopfte mit der flachen Hand auf den Oberschenkel. „Das heißt, im Augenblick können wir nur eines tun.“

„Warten?“, mutmaßte Cerny.

„Essen gehen“, entgegnete der Oberst mit einem breiten Lächeln. „Mittagspause, junger Freund. Das Letzte, was in diesem Haus noch heilig ist!“

Wenig später verließen sie das Sicherheitsbüro durch den Hinterausgang und begaben sich über die Maria-Theresien-Straße zur Kolingasse, wo Zedlnitzky seinen neuen Kollegen ins „Café Votivpark“ schleppte. „Weiter oben“, erklärte er, während sie das Lokal betraten, „ist zwar das ,Stein‘, aber das ist so ein Schicki-Micki-Laden. Das hier ist solide und entspricht unserem Stand, wenn du so willst.“ Cerny signalisierte mit einem Heben und Senken seines Kopfes Zustimmung.

Sie nahmen an einem Tisch im Raucherbereich Platz, und Zedlnitzky fingerte eine Memphis aus der Packung. Dann hielt er selbige Cerny entgegen, doch der winkte ab. „Nichtraucher?“, fragte Zedlnitzky. Cerny bestätigte diese Vermutung. „Na ja“, meinte der Ältere mit einem Hauch Resignation in der Stimme, „die Jugend weiß halt nicht, was gut ist.“

„So gesund sind die aber auch wieder nicht“, hörte er Cernys Stimme an sein Ohr schlagen. Zedlnitzky zuckte mit den Schultern. „Was, so frag ich dich, ist heutzutage schon gesund? Die vielen Abgase von den Autos? Das Ozonloch? Die radioaktive Strahlung? Das wahnsinnige Arbeitstempo überall? Die …“

Cerny winkte ab: „Ich hab verstanden. Sie … du hast eh recht, Oberst. Lass sie dir schmecken.“

„Danke“, replizierte der mit einem Anflug von Sarkasmus. Gleich darauf widmete er seine Aufmerksamkeit jedoch der Kellnerin, die an den Tisch herangetreten war.

„Jetzt hab ich gar nicht geschaut. Was ist denn heute das Menü?“

„Hascheehörnchen mit grünem Salat“, kam es zur Antwort. Cerny blickte den Vorgesetzten Hilfe suchend an. „Hasch…?“

„…eehörnchen. Das ist so eine Art Pasta asciutta. Nur ohne Paradeismark. Und statt Spaghetti eben so Hörnchen als Teigware.“

„Also gewöhnliches Faschiertes mit Beilage“, resümierte Cerny.

„Genau.“

„Na dann. Zweimal bitte, oder?“ Er sah auf den Oberst, der diese Ansage bekräftigte.

„Und was darf’s zu trinken sein?“

„Für mich ein Seidel. Und der Junior trinkt ein Kracherl.“ Zedlnitzky gluckste laut vor vergnügtem Lachen. „Entschuldige schon, aber den Kalauer wollte ich immer schon einmal anbringen. Was nimmst wirklich?“

„Ein Himbeerkracherl, bitte“, sagte Cerny mit bierernster Miene. Zedlnitzky hob erstaunt die Stirn an, doch Cerny blieb eisern bei seiner Bestellung.

„Also“, begann Zedlnitzky, nachdem er sich von seiner Überraschung erholt hatte, „am Nachmittag werden wir nicht mehr viel ausrichten können. Die Barbara hat unsere Informationen noch an die niederösterreichischen Kollegen weitergeleitet, weil vielleicht ist der ja schon in Klosterneuburg in die Donau gefallen. Aber ich glaube nicht, dass das etwas bringen wird. Der gehört schon uns, davon gehe ich aus. Ich glaube, wir können heute ausnahmsweise einmal früher Schluss machen. Wirst sehen, das ist in unserem Beruf eine absolute Seltenheit.“

Cerny sah seinen Chef aufmerksam an.

„Ja, die Dinge sind nicht mehr so wie früher. Weißt du, Wien war eigentlich immer eine sehr ruhige Stadt. Für die Mordkommission hat es nicht sehr viel zu tun gegeben. Und was an Morden angefallen ist, das haben wir eigentlich immer recht rasch aufgeklärt. Also“, dabei räusperte sich Zedlnitzky, „abgesehen von den paar Fällen, die nie aufgeklärt wurden. Das waren dann die, die berühmt geworden sind. Aber in der Regel ist so ein Mord schnell geklärt. Meistens war es ein eifersüchtiger Ehemann, ein geldgieriger Erbe oder irgendein Heißsporn, der sich auf irgendeine Weise provoziert gefühlt hat.“

Die Kellnerin brachte das Essen, und Zedlnitzky erstrahlte. Mit flinken Fingern schnappte er das Besteck, dämpfte noch schnell die Zigarette aus und begann sodann, eifrig Hörnchen auf die Gabel zu schaufeln. Erst nach ein paar Bissen griff er den Gesprächsfaden wieder auf. „Ich muss ja immer schmunzeln, wenn ich im Fernsehen so Krimis sehe. Was für komplexe Motive da immer zum Tragen kommen, und wie verwickelt die Geschichte da immer ist. So ein Topfen, sage ich dir! In neun von zehn Fällen ist die Sache so eindeutig, dass du nicht einmal mit dem Nachdenken anfangen musst.“

Er nahm einen Schluck von seinem Bier.

„Zumeist ist es sogar so, dass sich der Täter stellt, noch bevor wir überhaupt wissen, dass er ein Verbrechen verübt hat. Der kriegt einen Anfall, erschlägt seine Alte, dann bekommt er den großen Katzenjammer, mein Gott, mein Gott, was habe ich nur getan“, an dieser Stelle untermalte Zedlnitzky seine Ausführungen mit einer pathetischen Geste seiner Hände und einem merkwürdig verdrehten Blick, „und dann wird er ganz kleinlaut und ruft selbst die Polizei.“

Wieder ein Schluck vom Bier, danach ein paar Bissen.

„Oder er macht es so dilettantisch, dass es gleich ein halbes Dutzend Zeugen gibt. Da brauchst dann auch nur noch ausfahren und den Trottel festnehmen. Aber von so etwas, das ist mir schon klar, kannst du als Krimiautor nicht leben.“ Und wieder hoben sich Zedlnitzkys Mundwinkel nach oben.

„Ja“, fühlte sich Cerny bemüßigt, auch etwas zur Unterhaltung beizusteuern, „es heißt ja ,Auf der Flucht‘ und nicht ,Gekriegt nach fünf Minuten‘.“

Zedlnitzky sah auf: „Wie bitte?“

„Ach, das ist nur so ein Spruch von einem deutschen Kabarettisten“, meinte Cerny leichthin.

„Ein deutscher Kabarettist? Ist das nicht ein Widerspruch in sich?“ Es war Zedlnitzky deutlich anzusehen, dass ihn sein eigener Ausspruch erfreute. Cerny ging jedoch nicht darauf ein, sodass die Aussage des Obersten unkommentiert versandete.

„Wie lange haben wir eigentlich Mittagspause im Amt?“, wollte Cerny stattdessen wissen.

„Laut BDG stehen uns dreißig Minuten zu. Aber glaub mir, das kontrolliert niemand. Wäre ja auch noch schöner! Keiner arbeitet so viel wie wir. Tag für Tag, Nacht für Nacht. Sogar an Wochenenden! Wenn da jemand auf die Idee käme, er muss da jetzt partout Erbsen zählen, dann täte die Bereitschaft zu all den Mehrleistungen bei den Kollegen ganz schnell erlahmen.“

„Apropos Tag für Tag, Nacht für Nacht. Gibt es so etwas wie einen Dienstplan? Wann weiß ich denn, für wann ich wie eingeteilt bin?“

„Da mach dir einmal keine Sorgen. Du bist der Neue. Bis auf Weiteres heißt das für dich, du machst Dienst von Montag bis Freitag und hast am Wochenende frei.“

Cernys Miene erhellte sich.

„Ich meine“, schränkte Zedlnitzky jedoch sofort ein, „es kann schon sein, dass die Entwicklung eines Falles es notwendig macht, dass wir unvorhergesehene Überstunden machen müssen, ja, dass sich die Arbeit durch die ganze Nacht zieht. Da musst du dann halt deine Holde anrufen und ihr sagen, dass sie die Fischstäbchen alleine verputzen muss.“

„Ich bin Single“, entgegnete Cerny nur.

„Na umso besser für die Fischstäbchen“, grinste Zedlnitzky.

Nach dem Essen gönnte sich Zedlnitzky noch einen großen Braunen, den er zu zwei weiteren Zigaretten konsumierte. Die Zeit zwischen den Zügen nutzte er dazu, Cerny noch ein paar Einsichten in den Arbeitsalltag zu vermitteln. Außerdem nannte er ihm die Namen der wesentlichen Schlüsselfiguren im Sicherheitsbüro und meinte, am Nachmittag werde man eine kleine Runde durch das Haus machen, damit die Kollegen ihn kennenlernen konnten. „Und umgekehrt natürlich.“

V.

Wie nicht anders zu erwarten, hatten sich am Nachmittag keine neuen Fakten ergeben. Niemand wusste, wer der Tote war, auch kam keine neue Vermisstenanzeige herein, die mit der Leiche aus der Donau in Verbindung gebracht werden konnte. Kurz nach 15 Uhr schickte Zedlnitzky daher die Schreiber nach Hause, er selbst verbrachte noch ein wenig Zeit mit dem Aufarbeiten alter Akten, ehe er sich Cernys entsann, den er provisorisch in dem Zimmer untergebracht hatte, in dem bis vor Kurzem Hackl und Hartl gesessen waren. Er stand auf, ging auf den Gang, wo er sich rechts hielt, bis er Cernys ansichtig wurde. „Du“, begann er, „wenn du magst, kannst du noch im zweiten Stock beim Leidinger vorbeischauen. Der ist hier für die Möblage zuständig. Bei dem kannst du vielleicht ein paar neuere Möbel bekommen als die, welche jetzt dastehen. Und außerdem ruf den Glauber an. Der macht die EDV. Damit du einen eigenen PC bekommst und so. Und ach ja, ein Diensthandy solltest du dir auch zuteilen lassen. Früher oder später hast du zum ersten Mal Bereitschaft. Da musst du jederzeit erreichbar sein. Ich glaube, das bekommst du auch beim Glauber. Das heißt, der weiß zumindest, an wen du dich wenden musst.“