Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Hirschkäfer Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

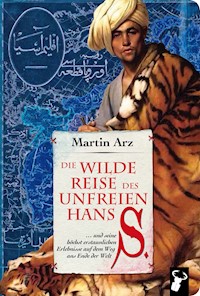

Als ob der Herrgott die Welt nicht schon ohnehin mit harten Wintern, verregneten Sommern und dramatischen Missernten aufs Schärfste gestraft hätte: Eine grässliche Mordserie erschüttert München im Jahr 1430 - und das kurz nachdem ein Brand die halbe Stadt in Schutt und Asche gelegt hat. Nun scheint im Umland eine teuflische Bestie ihr Unwesen zu treiben. Die einzige Augenzeugin ist sich sicher: Sie hat den Gottstehunsbei gesehen - den Leibhaftigen daselbst. Zwar fühlt man sich hinter den hohen Mauern der Stadt und im Schutz der vielen Kirchen und Klöster relativ sicher, doch der Gottstehunsbei zieht seinen Kreis immer enger um die Stadt. Der Magistrat beauftragt daher eines seiner Mitglieder mit der Aufklärung: Tassilo Stubenruß. Der junge Spross einer mächtigen Patrizierfamilie gilt als höchst erfolgreich in Sachen Müßiggang sowie Schürzenjagd und er dilettiert zudem ebenso eifrig wie erfolglos in der Dichtkunst. Nichts liegt ihm ferner, als seinen heimeligen Landsitz zu verlassen und im Morast nach Leichen und Teufeln zu wühlen. Doch er sieht sich schließlich genötigt, der Spur des Leibhaftigen zu folgen. Gemeinsam mit seinem treuen Diener Stoffel durchforstet er das Münchner Umland, begegnet Hunger und Leid, Liebe und Aberglauben, Missgunst und Rachsucht und zuletzt dem Gottstehunsbei höchst selbst. Der Gottstehunsbei ist nach Die wilde Reise des unfreien Hans S. der zweite historische Roman von Martin Arz. Diesmal geht es aber nicht in die große weite Welt hinaus: Schauplatz sind die engen Gassen einer mittelalterlichen Großstadt, die ebenso engen Köpfe der Einwohner sowie abgelegene Wälder und Weiler in einem bitterkalten, verregneten Sommer. Für Fans von historischen Krimis und Mittelalterromanen ein Muss.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 394

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Ein historischer (Kriminal-)Roman, alle Personen und Handlungen sind frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit tatsächlichen Ereignissen oder Personen wäre rein zufällig,

November 2018

Grafische Gestaltung von Hirschkäfer Design/Coriander P.

Coverbild und -gestaltung von Coriander P.

© Hirschkäfer Verlag, München 2018

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk einschließlich seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Verarbeitung in elektronischen Systemen.

eBook-ISBN 978-3-940839-60-2

Auslieferung:

HEROLD Auslieferung Service GmbH

www.herold-va.de

Besuchen Sie uns im Internet:

www.hirschkaefer-verlag.de

Als ob der Herrgott die Welt nicht schon ohnehin mit harten Wintern, verregneten Sommern und dramatischen Missernten aufs Schärfste gestraft hätte: Eine grässliche Mordserie erschüttert München im Jahr 1430 – und das kurz nachdem ein Brand die halbe Stadt in Schutt und Asche gelegt hat. Nun scheint im Umland eine teuflische Bestie ihr Unwesen zu treiben, die ihre Opfer aufs Grausamste entstellt. Die einzige Augenzeugin ist sich sicher: Sie hat den Gottstehunsbei gesehen – den Leibhaftigen daselbst.

Zwar fühlt man sich hinter den hohen Mauern der Stadt und im Schutz der vielen Kirchen und Klöster sicher, doch der Gottstehunsbei zieht seinen Kreis immer enger um die Stadt. Und das ausgerechnet, als die große Dult bevorsteht! Der Magistrat beauftragt daher eines seiner Mitglieder mit der Aufklärung: Tassilo Stubenruß. Der junge Spross einer mächtigen Patrizierfamilie gilt als höchst erfolgreich in Sachen Müßiggang sowie Schürzenjagd und er dilettiert zudem ebenso eifrig wie erfolglos in der Dichtkunst. Nichts liegt ihm ferner, als seinen heimeligen Landsitz in Untergiesing zu verlassen und bei Dauerregen im Morast nach Leichen und Teufeln zu wühlen. Doch er sieht sich schließlich genötigt, der Spur des Leibhaftigen zu folgen. Gemeinsam mit seinem treuen Diener durchforstet er die tristen Dörfer der Gegend und die schmutzigen Gassen Münchens. Die beiden begegnen Hunger und Leid, Liebe und Aberglauben, Missgunst und Rachsucht – und zuletzt dem Gottstehunsbei höchstselbst.

Martin Arz, geboren 1963 in Würzburg, schrieb als freier Autor für einige Magazine und arbeitete als PR-Berater, bevor er sich ganz der Malerei und dem Schreiben widmete. Martin Arz veröffentlichte zahlreiche Krimis, allein sechs davon mit seinem Hauptprotagonisten Max Pfeffer, und mehrere Sachbücher über die Stadt, in der er lebt und arbeitet: München. »Der Gottstehunsbei« ist sein zweiter historischer Roman.

Historische Romane:

• Die wilde Reise des unfreien Hans S.

Max-Pfeffer-Krimis:

• Das geschenkte Mädchen · Max Pfeffers 1. Fall

• Reine Nervensache · Max Pfeffers 2. Fall

• Die Knochennäherin · Max Pfeffers 3. Fall

• Pechwinkel · Max Pfeffers 4. Fall

• Westend 17 · Max Pfeffers 5. Fall

• Geldsack · Max Pfeffers 6. Fall

Inhalt

1 Die Gurkenhemma

2 Die Leiche im Keller

3 Beim Fenggenmathes

4 Die Hochwürdige und die Durchlauchten

5 Der Drudenfuß

6 Die Müllerin und ihre Söhne

7 Draufhauen

8 Gerüchte

9 Sonntagsmesse

10 Bauernhochzeit

11 In der Andechser Mühle

12 Der Zungenlose

13 Der Prinz und der Kerkermeister

14 Der Reisende

15 Die Riesin

16 Am Galgenberg

17 Ziegelland

18 Die Wirksamkeit der Dichtkunst

19 Abendgesellschaft

20 Der Abend in Augsburg

21 Die Rache

22 Der Nachtdämon

23 Der Heilige vom Wald

24 Die namenlose Magd

25 Die Patronin der Huren

26 Das Gewitter

27 Das Feuer

28 Seelenheil

29 Der Gottstehunsbei

31 Das Lied

Nachwort

Das Grauen, das München in jenem kalten, feuchten Sommer des Jahres 1430 heimsuchte, konnte nach Ansicht vieler nur eines bedeuten: Gott zürnte dem Land und wollte es strafen. Die Vorzeichen waren überdeutlich gewesen: Ein Jahr zuvor hatte ein schwerer Brand in der Stadt gewütet und beinahe ein ganzes Stadtviertel vernichtet, kurze Zeit später war die Isarbrücke teilweise eingestürzt. Im Frühjahr 1430 fielen die Hussiten mordend und brandschatzend in Niederbayern ein. Und dann regnete es fast ununterbrochen. Die Bauern konnten den Feldfrüchten beim Verderben zuschauen. Wenn das keine Zeichen waren!

Doch dass der Gottstehunsbei, der Leibhaftige in persona, kommen würde, um scheinbar wahllos Seelen zu pflücken, hatten selbst die größten Pessimisten nicht für möglich gehalten.

1 Die Gurkenhemma

Regen. Regen. Regen. Was reimte sich auf Regen?

Segen. Sägen. Verwegen. Degen. Mägen. Fegen. Beieinandergelegen.

»So sind wir im Regen

mit vollen Mägen

verwegen

beieinandergelegen.«

Tassilo ließ die Feder sinken. Außer Kinderkram fiel ihm nur Schweinkram ein. Frustriert zerbrach er den Gänsekiel. Tinte tropfte auf den Tisch, das trockene Holz saugte sie weg wie immer. Fleck an Fleck. Aus Wut über die Leere in seinem Hirn, das Tintenfass gegen die Wand zu schleudern, juckte ihn zwar in den Fingern, doch als er es das letzte Mal gemacht hatte, hatte er dabei die unangemeldet den Raum betretende und die Wurfbahn kreuzende hochwürdige Mutter Äbtissin vom Angerkloster mitten auf die Stirn getroffen. Höchst unangenehm, auch wenn die hochwürdige Mutter Äbtissin durch ihr spontanes Eintreten selbst einen Großteil der Schuld trug, ganz zu schweigen von ihrem Verstoß gegen Anstand und Etikette.

Regen. Regen. Der ständige Regen hielt die Musen fern. Selbst die besten Dichter – und Tassilo Stubenruß war sich sicher, dass er zu deren engstem Kreise zählte – konnten da verzweifeln. Wie sollte er je die Aufnahme bei den Meistersingern schaffen, wenn es immer nur schüttete? Das Frühjahr war viel zu kalt gewesen, und seit Mai gab es kaum einen trockenen Tag. Jetzt war Mitte Juli. Die Ernte würde auf den Feldern verfaulen. Was heißt, würde. Sie verfaulte bereits. Ein weiterer Hungerwinter kündigte sich an. Mit dem Regen hatte sich die Kälte festgesetzt. Im sogenannten Hochsommer bereits einen Gutteil des Feuerholzes verbraucht zu haben … Tassilo schüttelte es bei dem Gedanken, was das wieder an ausgemergeltem Lumpenpack bettelnd und Frostbeulen vorzeigend an seine Haustüre schwemmen würde. Und die Gurkenhemma, diese gutmütige und einfältige Seele, würde wieder großzügig geben, geben, geben. Essen wie Feuerholz. Alles sein Eigentum! Mit fremdem Gut ist leicht großzügig sein. Aber der Gurkenhemma konnte er nicht böse sein, war sie doch seine geliebte Amme. Natürlich benötigte ein stolzer Patrizier von vierundzwanzig Jahren keine Amme mehr, aber wenn man früh, ja, viel zu früh Waise geworden war, ließ man seine Gurkenhemma eben nicht einfach so gehen. Statt um ihn kümmerte sich die Alte nun um den Haushalt. Also auch wieder um ihn.

Die Ereignisse in jenem Schreckenssommer 1430 hatten nach Ansicht vieler unmittelbar mit dem Wetter zu tun. Gott strafte sie für ihre Vergehen und Sünden. Und die Sünde, das wussten alle aus der Kirche, haftete bereits an einem neugeborenen Säugling. Die Menschen nahmen es hin, wie es kam. Der Herrgott setzte in seinem unergründlichen Plan das Schicksalsrad in Bewegung, und dagegen kam man nicht an. Man konnte versuchen, das Rad ein bisschen zu beeinflussen, indem man sich geißelte, viel Geld an die Kirche spendete oder der Jungfrau Maria und allen Heiligen mit Gebeten in den Ohren lag. Am besten eine Kombination aus allem. Ansonsten fügte man sich und dachte nicht weiter nach. Denken konnte man sich nur leisten, wenn man entweder reiche und mächtige Gönner auf seiner Seite hatte oder wenn man selbst reich war. Das eine bedingte natürlich nicht das andere. Die Dummheit war manchen Reichen geradezu ins Gesicht geschrieben. Und manch Armer musste für sein Denken teuer bezahlen. Denken konnte schnell tödlich enden. Tassilo Stubenruß gehörte zu den Menschen, die es sich leisten konnten zu denken. Auch wenn er noch zu jung und zu unerfahren war, um sich der Macht seiner Möglichkeiten bewusst zu sein – sowohl was die Macht des Denkens als auch die Macht des Geldes betraf.

Regen. Den Bart pflegen. Das reimte sich. Also trimmte Tassilo ein wenig seinen Bart. Nicht, dass es wirklich nötig war. Er pflegte seinen Bart mit Hingabe, genauso wie sich selbst. Er war kein wirklich schöner Mann, aber doch recht ansehnlich, und er hielt sehr auf sein Äußeres. Stets nach der neuesten Mode gekleidet. Seine Schnabelschuhe waren immer einen Tick spitzer und geschwungener als die Schuhe anderer. Er liebte kräftige Farben und starke Kontraste. Heute hatte er sich allerdings gegen das Ensemble aus knallenger, rot-gelb gestreifter Hose und grünem Wams entschieden. Zu auffällig für die Sitzung, die er nachmittags hatte. Rote Hose und dunkeloranger Wams würden bei den alten Herren besser ankommen.

»Bei allen 350 Märtyrern von Apameia am Orontes!« Die Gurkenhemma betrat sein Zimmer. »Dieses Wetter! Ich sage Euch, junger Herr, daran ist dieses ägyptische Volk schuld. Die haben alles Unglück der Welt mitgebracht aus ihrem sündigen Ägyptenland.«

»Rede nicht solchen Unsinn, Hemma«, tadelte Tassilo die Alte. »Das sind auch Christenmenschen. Und sag nicht ägyptisches Volk. Das gehört sich nicht. Man sagt jetzt Zigan oder Ziganische …«

»Das ist mir egal, wie man die jetzt nennt. Ziganische!« Die Amme stemmte die Fäuste in die Hüften. »So weit kommt es noch, dass man Dinge nicht mehr beim Namen nennen darf. Ich sage Euch, das ist nicht normal, was es die letzten Jahre regnet. Seit unsere Herzöge diese … Ziganischen ins Land gelassen haben, geht es abwärts. Man sieht es doch überall. Wo die auftauchen, verschwindet Wäsche von der Leine und Vieh von der Weide! Und, seid Ihr mit Eurem Gedicht weitergekommen?« Eine ihrer Spezialitäten waren sprunghafte Themenwechsel.

»Nein. Kaum. Der Regen inspiriert mich nicht.«

»Mein armer junger Herr! Warum schreibt Ihr nicht einfach mal etwas Hübsches über Blumen oder so. Vergissmeinnicht zum Beispiel, junger Herr. Die mag ich. Die sind hübsch und duften so gut. Und Gedichte über Blumen kommen in der Damenwelt sehr gut an, das könnt Ihr mir glauben. Euer Vater selig würde sich im Grab umdrehen, wenn er wüsste, dass Ihr mit euren vierundzwanzig Jahren immer noch nicht verheiratet seid! Von Eurer Mutter, Gott hab sie selig, ganz zu schweigen. Wollt Ihr denn ledig sterben?«

»Hemma! Lass meine Eltern aus dem Spiel. Ich werde heiraten, wenn ich heirate. Und über Vergissmeinnicht können die effekthascherischen Minnesangbübchen ihre schwülstigen Machwerke ergießen, von denen ich nur Brechreiz bekomme. Meine Kunst, Hemma, das dürfte auch dir schon aufgefallen sein, geht tiefer! Und dieser Regen … Ach …« Er seufzte melodramatisch.

»Mein armer junger Herr, Ihr dauert mich so. Ja, das sind keine Zustände. Bei den heiligen Gebrüdern Wolfadus und Rufinus, ich bete jeden Tag dafür, dass dieser Regen endlich aufhört. Das ganze Bayernland ist in Unruhe. Gestern erst habe ich zum heiligen Onesimus gebetet und habe ihn gefragt, ob uns wieder ein Hungerwinter bevorsteht.«

»Und?«, fragte Tassilo. Die Gurkenhemma und ihre Heiligen. Sie kannte alle, mehr als jeder Pfaffe. Es war ihr Versuch, das Schicksalsrad zu beeinflussen. Sie überraschte Tassilo immer wieder mit neuen, bislang nie gehörten Seligen oder Heiligen, an die sie sich fortan zu wenden verkündete, weil die anderen vorher nicht so geholfen hatten wie erhofft. Nachzufragen hatte der junge Herr Stubenruß längst aufgegeben. Früher hatten er und seine Schwester die Amme gerne aufgezogen. So hatten sie beispielsweise schwer bezweifelt, dass es wirklich eine heilige Hemma von Gurk gab. Nur weil die Amme selbst Hemma hieß, musste es beileibe keine gleichnamige Heilige, noch dazu »von Gurk«, geben. Heilig war sie wirklich nicht, die Hemma, aber selig, so berichtete der Pfarrer von Giesing außer Atem. Außer Atem, denn die Amme hatte ihn am Kragen den ganzen Weg von der kleinen Obergiesinger Dorfkirche zum Sitz der Familie Stubenruß in Untergiesing hinter sich hergezerrt. Ja, hatte der Pfarrer geschnauft, die selige Hemma kam aus der Stadt Gurk im Land Kärnten, was zum Erzherzogtum Österreich gehöre, und man rief sie gerne an, weil sie für glückliche Entbindungen sorgte und gegen Augenleiden sowie Epilepsie half, die selige Hemma von Gurk. Zwar hatte der Pfarrer die Geschichte der Amme bestätigt, doch längst hatte diese ihren Spitznamen bei den Stubenrußkindern weg: Gurkenhemma. Inzwischen kannte man sie in ganz München unter diesem Namen.

»Was und?« Die Amme starrte missbilligend auf den neuen Tintenfleck auf dem Schreibtisch.

»Steht uns ein neuer Hungerwinter bevor? Was hat dir der heilige Ominösus gesagt?«

»Versündigt Euch nicht, Herr Dassl.« Sie nannte ihn gerne immer noch Dassl. Als kleiner Bub hatte Tassilo seinen Namen nicht richtig aussprechen können und stets Dassl gesagt. Genauso sagte sie weiterhin »junger Herr«, obwohl Tassilos Vater seit rund zehn Jahren tot war. »Es war der heilige Onesimus. Und ja, es sieht wohl nach einem Bohnenwinter aus!«

»Ist auch sehr schwer vorherzusagen, wenn die Ernte im Regen verfault.«

»Junger Herr Dassl«, die Gurkenhemma wurde streng. »Die Ernte geht kaputt, weil der Bilwis sein Unwesen treibt!« Wie um ihre Worte zu unterstreichen, knallte ein Vogel außen gegen das Fenster und taumelte benommen im Sinkflug davon.

»Ah, mein Herz!«, kreischte die Gurkenhemma. »Da selbst die Vögel …«

»Der Bilwis«, unterbrach Tassilo betont laut seufzend, damit nicht auch noch ein unglückliches Vöglein als böses Omen herhalten musste. Bilwis! Jetzt kam die Alte mit diesem absurden Aberglauben vom Getreidedämon Bilwis an, der die Felder verwüstet. »Gerade waren es noch die Ziganischen.«

»Ja, der Bilwis. Den hat das ägyptische Volk wiedererweckt. Die Mauerbichlerin hat ihn gesehen! An Peter und Paul. Da ist der Bilwis mit seiner Sichel über die Felder getanzt und hat alles platt getreten.«

»Die Mauerbichlerin wird ihren vermaledeiten Mann herumtanzen gesehen haben. Der ist ein Säufer vor dem Herrn und hat sein eigenes Feld verwüstet. Der Bilwis! Jetzt ist gut, Hemma.«

»Das ist das große Problem mit den jungen Leuten von heute! Da schickt man sie zur Schule, und was kommt dabei raus? Alles wollen sie besser wissen. Es fehlt ihnen der Glaube …«

»Jetzt ist gut, Hemma!«, wiederholte Tassilo scharf. »Geh und sag Christoffel Bescheid, dass wir in einer halben Stunde aufbrechen. Und wartet nicht auf meine Rückkehr heute. Es wird sicher spät, und ich übernachte in der Stadt beim Mathes.«

»Beim Fenggenmathes?«

»Kenne ich noch einen anderen Mathes?«

»Was weiß denn ich, junger Herr. Aber ich finde, der Fenggenmathes ist kein Umgang für Euch. Reichtum allein macht noch keinen Herrn. Und er ist … seltsam. Ach, die Stadt!« Die Gurkenhemma seufzte und kreuzte die Arme vor der Brust. »Seht Ihr auf der Baustelle nach, wie weit sie sind? Ach, was schwätze ich dummes Weib, natürlich seht Ihr nach. Ich möchte endlich wieder in die Stadt zurück. Dieses Landleben hier … das ist doch kein Leben! Wer möchte schon freiwillig auf dem Land leben? Also ich gewiss nicht.«

»Du vermisst doch nur den Tratsch deiner Freundinnen«, triezte Tassilo seine Amme, um sich von seinen Gedanken abzulenken, denn auch er hasste dieses Landleben. Gut, in heißen Sommern war es sehr angenehm, dem Stadthaus sowie den engen, überhitzten, bestialisch stinkenden Stadtgassen zu entfliehen und sich im Sommersitz der Familie, der Burg Untergiesing hoch oben über dem Tal der Isar, den frischen Wind durch die Haare wehen zu lassen. Für ein paar sonnige Wochen war das famos. Ein wenig an Blumen schnuppern und bunte Insekten beobachten – ein amüsanter Zeitvertreib, dessen man jedoch bald überdrüssig werden konnte. Und nur möglich, wenn die Sonne schien.

Doch wenn es dauernd regnete? Und abgesehen davon, welcher ernsthafte Dichter konnte sich schon auf dem Land inspirieren lassen? Und wovon? Von Bauern und Misthaufen? Von Säuen und Hühnern? Von Schwachsinnigen und Aussätzigen? Kein Wunder, dass die Gurkenhemma mit ihren Vergissmeinnicht ankam. Das Land verblendete die Sinne. Gut, er musste zugeben, dass er vor zwei Jahren an einem herrlichen Sommertag auf einer Wiese am Waldrand kämpfende Hirschkäfer beobachtet hatte und davon inspiriert eine vielfach bewunderte Ode an den Hirschkäfer geschrieben hatte.

Tassilo Stubenruß sehnte sich nach dem Leben in der Stadt zurück, da roch es zwar meist erheblich schlechter, aber da gab es pulsierendes Leben, Kunst, Kultur, die Meistersinger, Weinstuben und natürlich Frauen. Tassilo sah sich so sehr als Stadtmensch, dass er gelegentlich mit dem Gedanken spielte, in eine richtig große Stadt zu ziehen. Nach Augsburg zum Beispiel. Das war beinahe doppelt so groß wie München, und jedes Mal, wenn er dort zu Besuch weilte, erfasste ihn dieser Rausch der echten Urbanität. Und wenn der weit gereiste Honlin Eßwurm von seinen Besuchen in die Metropolen dieser Welt berichtete – als einer der führenden Tuchhändler Münchens kam er nach Gent, Antwerpen und sogar Paris –, dann hing Tassilo fasziniert an seinen Lippen. Paris! Ein wenig zu träumen, erlaubte er sich. Doch von Paris aus wäre der Weg zu seinen Ländereien viel zu weit.

Bei jedem Besuch unten in München drängte er die Arbeiter, sich mit seinem Neubau in der Prandasgasse zu beeilen, damit sie noch vor dem Winter fertig wurden. Aber ganz München glich einer einzigen Großbaustelle. Die neue Stadtmauer mit ihren Wehranlagen und Türmen war noch nicht überall fertiggestellt, und der große Stadtbrand im Vorjahr hatte für viele weitere Baustellen gesorgt. Das Feuer hatte das Stubenrußsche Anwesen vernichtet, doch sie waren bei Weitem nicht die einzigen Abgebrannten. Der verheerende Brand hatte ausgerechnet das Kreuzviertel zerfressen, in dem vor allem die Wohlhabenden residierten. Nun hockten die reichen Münchner Familien in umliegenden Dörfern auf ihren Landsitzen und versuchten verbiestert, sich gegenseitig auszustechen, wer als Schnellster wieder sein Stadtpalais beziehen konnte. Die Preise und Löhne stiegen und stiegen. Gute Baumeister ließen sich ihre Dienste vergolden. Wer es sich leisten konnte, holte Baumeister aus dem Ausland, aus dem Fränkischen, aus Tirol oder Italien. Alles kein Thema für Tassilo Stubenruß, zum einen verdiente er prächtig an der allgemeinen Bautätigkeit, zum anderen war er ohnehin nicht nur wohlhabend, sondern – wie bereits erwähnt – richtig reich. So reich, dass sein neues Stadthaus als eines der ersten fertiggestellt sein würde. So reich, dass es der Abt des Augustinerklosters einmal »obszön« genannt hatte, weshalb besagtes Kloster seitdem ohne Zuwendungen der Stubenruß’ auskommen musste. So reich, dass selbst die Herzöge gelegentlich anklopften, wenn sie schnell ein wenig Geld zur Überbrückung benötigten.

Der Reichtum war den Stubenruß eher zufällig in den Schoß gefallen. Recht wohlhabend waren sie schon seit einigen Generationen, dank geschickter Landkäufe und -verkäufe im Münchner Umland. Hier ein Bauernhof, da ein kleines Gut mit mäßig ertragreichem Ackerland. Doch dann kam ihnen der Umstand zu Hilfe, dass es rings um München keinerlei Natursteinvorkommen gab. Die komplette Stadt bestand aus Holz- und Fachwerkbauten mit Wänden aus Stroh und gestampfter Erde, selbst die Stadtmauer. Jeder kleine Brand geriet zum Fiasko. Man entdeckte zu Großvater Stubenruß’ Zeiten – womöglich war es zu Urgroßvaters Zeiten, das wusste Tassilo nicht so genau –, dass die Familie auf einer Goldgrube saß. Unter ihren weitläufigen, einst für einen Apfel und ein Ei vom Kloster Scheyern abgekauften Feldern bei dem kleinen Dorf Haidhausen im Münchner Osten fand man hochwertigen Lehm, aus dem sich feinste Ziegel brennen ließen. Zunächst flache Ziegel, um Dächer zu decken, damit der Funkenflug unterbrochen wurde, und schließlich Backsteine, aus denen sich halbwegs feuerresistente Häuser bauen ließen. Die Stubenrußens betrieben selbst zehn Ziegelbrennöfen und pachteten dann dazu noch Ziegelgrund, den die Stadt erworben hatte, um jedem Bürger zu ermöglichen, zum Selbstkostenpreis günstiges Baumaterial zu erstehen. Alles, was sie über den Stadtbedarf hinaus produzierten, konnten die Stubenrußens frei verkaufen. Nun zählten sie zu den wichtigsten und einflussreichsten Familien Münchens. Was einen Sitz im Inneren Rat der Stadt mit sich brachte.

Und diese Mitgliedschaft im Stadtrat erforderte, dass Tassilo Stubenruß mindestens einmal die Woche nach München zu einer Sitzung musste. So wie heute. Daher die dezente Kleidung. Genau in dem Moment, als er das Haus verließ, hörte der Regen auf. Tassilo nahm den eingefetteten Umhang aus gewalkter Wolle von den Schultern, er war sich sicher, hätte er keinen Umhang umgelegt, hätte es nicht aufgehört zu regnen. Dank seiner hölzernen Trippen beschmutzte er seine Lederschuhe nicht, während er sich mühte, würdevoll durch den rutschigen Matsch im Hof zu schreiten und dabei den sich suhlenden Schweinen auszuweichen.

»Habt Ihr Euer Christophorus-Amulett dabei?«, rief ihm die Gurkenhemma nach.

»Aber ich reite nur nach München, Hemma!«

»Auch auf einem kurzen Weg lauern Gefahren, junger Herr. Ich zünde zur Sicherheit noch eine geweihte Kerze an, damit …« Was sie beim Zurückgehen ins Haus noch brummelte, hörte Tassilo nicht mehr. Vor dem Hoftor wartete sein Diener Christoffel mit dem gesattelten Pferd. Christoffel, von allen nur Stoffel genannt, saß bereits auf seinem Maultier und schob die Kapuze des Regenumhangs vom Kopf. Hinter ihm türmte sich das Gepäck. Man blieb nur eine Nacht weg, aber Tassilo gehörte zu den Menschen, die gerne gut ausgestattet unterwegs waren. Wer wusste schon, wie oft man sich im Laufe eines Tages umziehen musste.

»Wenn der Herr kommt, lacht die Sonne!«, rief Stoffel fröhlich.

»So gehört es sich auch«, antwortete Tassilo ebenso fröhlich. Er mochte den jungen Burschen, seit der vor siebzehn Jahren als ein kaum einige Tage altes Findelkind nachts vor die Tür der Stubenrußens gelegt worden war. Man hatte sich des Kindes mildtätig angenommen und im Haus aufgezogen. So wuchs der Bub gleichsam natürlich in seine Rolle als persönlicher Diener für Tassilo hinein. Für Tassilo war Stoffel fast wie ein jüngerer Bruder oder kleiner Neffe, aber nur fast, denn das Schicksal hatte ihnen völlig unterschiedliche Plätze in diesem Spiel namens Leben zugewiesen.

Es gab dann doch immer wieder diesen Moment, in dem Tassilo den Landsitz auf dem Hochufer der Isar liebte. Wenn er wie jetzt auf seinem Pferd saß, über das weite Flusstal blickte und dort unten seine Stadt liegen sah. Von Westen schob lichtes Blau die Regenwolken hinweg. Münchens Kirchtürme und einige Hausdächer glitzerten im Sonnenlicht. Wie gewöhnlich ritt er nicht sofort über den gewundenen Weg den Hang hinunter ins Tal, sondern so lange als möglich oben an der Hangkante Richtung Norden, um den Blick zu genießen. Unten am Flussufer lag das Fischerdorf namens Au. Ein Ort, der in den letzten Jahren erheblichen Zuzug erlebt hatte, weil viele Menschen in der nahen Stadt Arbeit fanden, sich aber das teure Bürgerrecht nicht leisten konnten. Also wucherten die erbärmlichen Siedlungen der einfachen Lohnarbeiter an den Rändern der Dörfer rings um München. Auch damit müsste sich bald der Stadtrat beschäftigen, wusste Tassilo, mit diesen geschwürartig wachsenden Elendsquartieren.

Die Isar führte schlieriges Hochwasser und mäanderte in vielen Seitenarmen durch das breite Tal. Flöße ritten gekonnt auf dem wilden Wasser zielstrebig auf die große Lände links und rechts der Brücke zu. Kräftige Knechte und bullige Zugpferde warteten auf das Anlanden und Entladen der Flöße. Eben kollidierten zwei Flöße beim Versuch, an Land zu kommen. Schon herrschte Gebrüll, die Schlägerei würde nicht lange auf sich warten lassen. Ein weiteres ewiges Thema im Rat: Die Flößerei an sich und im Speziellen die Halunken und Huren, die die beiden stetig wachsenden Häfen Münchens magisch anzogen.

Schließlich gabelte sich der Weg kurz vor der Leprosenanstalt auf dem Gasteigberg. Vor dem Anstaltstor konnte man zwei Aussätzige hocken sehen, die hohen spitzen Hüte und die weiten schwarzen Mäntel, die sie tragen mussten, machten sie weithin sichtbar. Sie bettelten vorbeikommende Fuhrwerke an. Tassilo und sein Diener ritten links die engen Serpentinen des steilen Hügels hinunter zur Brücke am östlichen Isarufer. Ein paar halbwüchsige Burschen lungerten herum. Bäuerinnen warteten darauf, über die Brücke in die Stadt gelassen zu werden. Die drei Torwachen beschäftigten sich, den Weg blockierend, mit zwei Salzfuhrwerken, deren Lenkern und bewaffnetem Begleitschutz. Man diskutierte laut, die Fuhrleute schienen mehr als unglücklich und verängstigt, regelrecht in Panik.

»He«, rief Stoffel laut. »Macht Platz für den Herrn!« Die Bäuerinnen stoben auseinander.

»He, Burschen«, rief Stubenruß, nachdem sich die Wachen nicht bequemten, den Weg frei zu machen. »Was erlaubt ihr euch? Lasst uns gefälligst passieren. Und ihr Wachen lasst die Fuhrleute in Ruhe.«

»Verzeiht, Herr«, antwortete einer der Wachen, ein Rothaariger mit nur noch zwei Zähnen im schiefen Maul. »Wir lassen die Fuhrleute doch in Ruhe …«

»Das sieht mir nicht danach aus. Sind sie bleich und zittrig, oder nicht? Sie sehen verängstigt aus. Warum sollten sie das sein, wenn ihr Halunken sie nicht bedroht habt? Ich werde euch …«

»Nein, Herr, so hört doch.« Der Rothaarige katzbuckelte.

»Für wen fahrt ihr?«, fragte Tassilo die Kutscher und überhörte die Wache einfach.

»Für den Fenggen, Herr«, antwortete der Fuhrknecht, der nicht ganz so verschreckt dreinblickte.

»Den Nepomuk oder den Bartel?« Immerhin gab es zwei Fenggens, um die in München niemand herumkam. Nepomuk und Bartholomäus Fenggen. Brüder, dennoch oder gerade deshalb aufs Bitterste verfeindet. Die zanken sich wie die Fenggens, war in München bereits ein geflügeltes Wort geworden.

»Den Fenggenmuck.«

»Nun, Bursche«, Tassilo drehte sich wieder zum rothaarigen Wachmann. »Das könnte böse für dich enden, wenn du die Wagen des ehrenwerten Stadtrats Fenggen …«

»So hört doch, Herr«, keuchte die Wache. »Die Fuhrleute sind nicht wegen uns so in Aufruhr. Sie haben berichtet, dass sie heute früh …«, er schluckte, »den Bilwis haben tanzen sehen!«

»Den Bilwis?«, echote Tassilo. Erst die Gurkenhemma, nun die Fuhrleute. Sollte also doch etwas dran sein, dass der Getreidedämon die Felder heimsuchte? Die Halbwüchsigen und die wartenden Bäuerinnen drängten neugierig näher heran. »Ich habs dir doch gesagt«, raunte eine der anderen zu.

»Oh nein, nicht der Bilwis«, meldete sich einer der Fuhrmänner mit kratziger Stimme zu Wort. Er bibberte wie ein Häschen vor dem Fuchs und war kreidebleich. »Das war mehr! Das war …«, er fuhr sich mit der Hand über die Stirn und brüllte dann wie von Sinnen: »… der Gottstehunsbei selbst!« Er bekreuzigte sich dreifach. Zwei der Bäuerinnen gaben spitze Kiekser von sich. Alle wichen einen Schritt zurück. Alle zogen scharf die Luft ein oder hielten selbige an und bekreuzigten sich, denn wenn man den Namen des Teufels zu oft aussprach und nicht sofort ein klares Bekenntnis zu Christus nachschob, konnte der Leibhaftige sich herbeigerufen fühlen. Alle machten es so, außer Tassilo. Es gehörte ein wenig mehr dazu, einen Stubenruß aus der Ruhe zu bringen.

»Der Leibhaftige?« Wieder schrie eine der Frauen laut auf und murmelte Stoßgebete. Eine begann sich im Kreis zu drehen und zu einem Rhythmus, den nur sie hören konnte, mit den Füßen zu stampfen.

Tassilo musste lachen. »Sag, wie heißt du?«

»Dietz, Herr.« Der Fuhrmann ballte ängstlich die Fäuste vor seinem Mund und biss auf die Fingerknöchel.

»Der Leibhaftige selbst soll dir begegnet sein, Dietz? Und du lebst noch? Ihr alle lebt noch? Wem wollt ihr diese Ammenmärchen weismachen? Der Herrgott ist gnädig, aber nicht der Leibhaftige. Der hätte euch verschlungen, so wie ihr da steht. Wo soll das denn gewesen sein?«

»Wir kommen aus Rosenheim, Herr. Mit Salz aus dem tirolischen Hall. Wir sind heute beim ersten Morgengrauen in Taufkirchen aufgebrochen, weil wir vor dem Mittagsläuten in München sein müssen. Und kaum waren wir aus dem Ort raus, also vielleicht auf halbem Weg nach Unterhaching, da sah ich ihn! Den Gottstehunsbei mitten auf einem Feld. Riesig war er. Getanzt hat er und Feuer gespuckt. Gegraust hats mir! Jessasmariaundjosef. Ich hab sofort zum heiligen Achatius von Armenien gebetet, dass er mir in meiner Todesangst hilft …«

»Und du?« Tassilo wandte sich an den anderen Fuhrmann.

»Ich weiß nicht«, antwortete der langsam und zog den Kopf zwischen die Schultern. »Ich bin mir nicht sicher. Ich habe nicht wirklich was gesehen. Der Dietz hat so rumgeschrien und dann gebetet. Weiß nicht. Es war noch so dunkel, und es gab Sprühregen und Nebel. Wenn, dann war es höchstens der Bilwis, aber nicht der Leibhaftige. Würde ich meinen. Ich kenne mich da aber nicht so aus.«

»Würdest du meinen. So o. Obwohl du ja gar nichts gesehen hast.«

»Wahrscheinlich hat mein Gebet zum heiligen Achatius den Gottstehunsbei so schnell vertrieben, dass der Franz«, der Dietz deutete auf seinen Kollegen, »ihn gar nicht mehr sehen konnte.«

»Vielleicht.« Tassilo wandte sich an die Bewaffneten, grobschlächtige Kerle, die nicht nur auf den ersten Blick nicht sehr hell wirkten. »Und ihr? Habt ihr den Gottstehunsbei gesehen? Oder den Bilwis?«

Der eine deutete auf seinen Mund und öffnete ihn kurz. Er hatte keine Zunge. »Oha, herausgeschnitten«, kommentierte eine der Bäuerinnen überflüssigerweise.

»Na ja«, sagte der andere Bewaffnete gedehnt. »Da war schon was, Herr. So ein großes Ding mit Hörnern oder eher mit einem Geweih.«

»Genau!«, rief der Dietz. »Mit Geweih. Mir schauderts jetzt noch!«

»Ein Hirsch wird es gewesen sein!«, rief Stoffel amüsiert. »Ein Hirsch im morgendlichen Dunst, ihr depperten Moosbummerl.«

»Ach ja«, gab der Dietz giftig zurück. »Und wo hast du schon mal einen Hirschen gesehen, der mit einem weiten schwarzen Umhang im Kreis tanzt und dessen Augen Feuer sprühen, depperter Gscheithaferl?«

»Aha«, sagte Tassilo nüchtern. »Da kommen neue Details heraus.« Er wandte sich an die Torwachen. »Sagt, Burschen, sind euch in letzter Zeit öfter Berichte über den Bilwis zu Ohren gekommen? Oder gar den Gottstehunsbei?«

»Oh ja«, nickte der Rothaarige eifrig. Die anderen Wachen schienen nicht sprechen zu wollen oder zu können. Sie drängten sich hinter dem Rücken des Rothaarigen zusammen. »Also nicht über den Leibhaftigen. Aber über den Bilwis. Vorige Woche waren es bestimmt drei oder vier … und erst gestern hat eine Bäuerin aus Ramersdorf Stein und Bein darauf geschworen, dass sie ihn mit einer Sense auf den Feldern tanzen gesehen hat. Das ist kein gutes Zeichen, nicht wahr Herr?« Allgemeines Bekreuzigen. Die tanzende Bäuerin, die kurz aufgehört hatte, sich zu drehen, begann sofort wieder mit ihren Pirouetten, während sie Stoßgebete gen Himmel schickte.

»Das habe ich auch gehört«, murmelte eine der wartenden Frauen und rempelte die Tanzende an. »Mei, Kati, jetzt hör aber mal auf.«

»Der Bilwis ist nie ein gutes Zeichen«, sagte der Fuhrmann namens Dietz und schlug gleich dreimal das Kreuz. Seine Hand zitterte wie ein Weberknecht in einer zugigen Zimmerecke. »Man hat uns in Rosenheim versichert, dass die Straßen bis München sicher sind, Herr. Und dann das!«

»Nun, seid ihr sicher nach München gekommen oder nicht, ihr schlotternden Waschweiber?«, rief Stoffel. »Na also!«

Ein mageres, kleinwüchsiges Männlein quetschte sich zwischen den Menschen hindurch und fluchte leise vor sich hin, dass offensichtlich niemand mehr heutzutage es für nötig hielt, anderen Reisenden Platz zu machen. Zeternd humpelte das Männlein weiter, bis ihm Tassilo »He da, bleib stehen!« zurief. Der Angesprochene drehte sich verwundert um.

»Mein Herr?« Er war so klein, dass er den Kopf ganz in den Nacken legen musste, um zu Tassilo aufschauen zu können.

»Was hast du da in der Hand?«, fragte Tassilo.

Der dürre Mann hob seine linke und öffnete sie. »Nichts. Wieso fragt Ihr, Herr?«

»Öffne die rechte!«

»Die ist schmutzig vom … vom Abort, Herr.« Er wischte sie sich am ohnehin dreckigen Gewand ab, dann hob er die knochige Rechte. Leer.

Tassilo seufzte. »Christoffel«, befahl er. »Rechte Seite.«

Der Diener sprang vom Maultier, nahm das überrumpelte Männlein so in den Schwitzkasten, dass dessen Genick knackte, und durchsuchte gleichzeitig mit geübten Griffen dessen Taschen und Beutel. Schnell lagen ein Holzlöffel, ein Kanten Brot und zwei Zwiebeln auf den Holzbohlen der Brücke. Außerdem noch ein scharfes Messer und fünf Silberpfennige.

»Die Fuhrknechte tun jetzt gut daran, vorsichtig ihre Geldsäcke zu untersuchen«, sagte Tassilo Stubenruß. »Ich sage vorsichtig, weil durch den Schlitz, den der Dieb mit seinem Messer hineingeschnitten hat, noch mehr Münzen entweichen können. Und es wäre doch schade, wenn das Geld in die Isar plumpsen würde, oder?«

»Woher wusstet Ihr …« Einer der Fuhrleute hielt seinen ledernen Säckel hoch. Ein sauberer Schnitt auf halber Höhe. Die Bäuerinnen kreischten auf und durchsuchten sofort ihre Beutel und Taschen.

»Bringt ihn ins Gefängnis, den Dieb«, befahl Tassilo. »Mal sehen, ob er morgen noch beide Hände haben wird.«

2 Die Leiche im Keller

Die Ratssitzung verlief genauso langweilig, wie Tassilo befürchtet hatte. Es war mitten im Sommer, auch wenn selbiger bisher äußerst herbstlich dahergekommen war. Es gab keine wichtigen Themen zu besprechen. Darum hatte man sie erst auf Mittag angesetzt, normalerweise begannen die Sitzungen bereits in aller Herrgottsfrühe. Elf der zwölf Ratsherren des Inneren Rats der Stadt München waren anwesend. Honlin Eßwurm, der Tuchhändler, fehlte, da er zu wichtigen Geschäften in Frankreich weilte. Tassilo Stubenruß war mit großem Abstand der Jüngste unter den Ratsherren. Die meisten hatten die vierzig schon hinter sich.

Neben dem Inneren gab es noch einen Äußeren Rat der Stadt, dem vierundzwanzig vornehme Bürger angehörten. Eine Art Kontroll- und Beratergremium für den Inneren Rat. Der Äußere Rat galt als Sprungbrett für den gesellschaftlichen Aufstieg, von hier aus führte der Weg für Kaufleute, Handwerker und Grundbesitzer niederer Abkunft in den Inneren Rat, also an die Spitze der Stadt. Innerer und Äußerer Rat stellten jeweils einen Bürgermeister. Die beiden Bürgermeister durften dann den Herzögen die Ratsbeschlüsse nahebringen. Das Amt wechselte monatlich den Träger. In diesem Juli war der Salzhändler Seitz Hundertpfundt dran, dessen Name passenderweise alles über seine Leibesfülle aussagte. Wie üblich nahm der Bürgermeister des Äußeren Rats an der Sitzung teil, Paul Wilprecht, schon rein optisch das genaue Gegenteil zu Hundertpfundt. Saßen sie nebeneinander, konnte es passieren, dass man Wilprecht überhaupt nicht wahrnahm, nicht wahrnehmen konnte, weil er neben Hundertpfundt so unterging.

Übrigens gab es in der Stadtverwaltung noch ein drittes Gremium, das ein Mitspracherecht in allen Belangen hatte: Die Gemain, ein sechsunddreißig Mann starker Ausschuss, den die Gemeinschaft aller Münchner Haus- und Grundbesitzer stellte. Aber die Gemain hatte auf normalen Ratssitzungen nichts zu suchen. Ebenso wenig wie der Oberrichter. Der kam nur zu den Sitzungen, an denen der Stadtrat Todesurteile zu fällen hatte. Und aktuell stand kein derartiges Urteil an. Doch zu Tassilo Stubenruß’ Verwunderung saß am Tisch der Oberrichter Bartholomäus Fenggen, gemeinhin von allen Fenggenbartel genannt, was nur für Nichteingeweihte respektlos klang. Selbst die Fenggens nannten ihn untereinander so. Man musste die Fenggenbrüder im Gespräch irgendwie schnell unterscheiden können, also gabs den Fenggenbartel und den Fenggenmuck. Der Sohn vom Nepomuk war der Fenggenmathes. Der Bartel war deutlich jünger als der Nepomuk, fünfzehn Jahre trennten sie. Natürlich vermied Bartel jeglichen Blickkontakt mit seinem verhassten Bruder Nepomuk. Gelegentlich lugte er dem Schreiber, der das Protokoll führte, über die Schulter, ansonsten starrte er schweigend auf seine gefalteten Hände.

Ein weiteres Dauerthema, das regelmäßig für erhitzte Diskussionen sorgte, war, wie man gegen nächtliches Rumoren energischer vorgehen könnte. Die Stadt war voll von Feier- und Saufwütigen, die die Nächte zum Tag machten und die redlichen Anwohner um den Schlaf brachten. Prinzipiell waren alle dafür, dass die Straßen sicherer werden sollten. Die Ratsherren Casper Tömlinger und Michel Astaler wehrten sich gegen schärfere Kontrollen in den Wirtshäusern, aber die waren Weinschenke und daher auf trinkfreudiges Publikum angewiesen. »Bei mir in der Schenke hat es noch nie, noch NIE! eine Schlägerei gegeben«, brachte Astaler empört vor. »Freilich, IN deiner Schenke nicht«, rief Urban Katzmair zur allgemeinen Erheiterung, »weil sich die Saubande nämlich VOR deiner Schenke schlägert und rumbrüllt wie nicht gescheit.« Der Rat Ulrich Ligsalz warf nicht ganz zu Unrecht ein, dass man halt den Wein nicht zu sehr mit irremachenden Kräutern würzen solle – wie beispielsweise mit Stechapfel oder Bilsenkraut. Das, so Ligsalz, solle man endlich mal verbieten. Dann, so warf Astaler ein, würde ja niemand mehr Wein trinken! Er würde sowieso nur Bilsenkraut in minimalsten Mengen beimischen und weder Stechapfel noch Tollkirsche kämen ihm in den Wein. Der Alkohol, so antwortete der Ligsalz, wäre schon Rausch genug, das würde reichen.

Den Wenzel Pötzschner trieb eher die Frage um, wer denn die zusätzlichen Wachen bezahlen sollte, ganz ohne Abgabenerhöhung! Da tauchte der Bürgermeister Paul Wilprecht hinter den Massen des Bürgermeisters Hundertpfundt auf und rief, dass eine Abgabenerhöhung mit ihm als Bürgermeister und dem gesamten Äußeren Rat auf gar keinen Fall zu machen sei! Nie und nimmer! So wahr er hier stehe!

Tassilo gab unter allgemeinem Nicken zu bedenken, dass der Stadthaushalt aktuell überstrapaziert sei. Die Erneuerung und Erweiterung der Stadtmauer, dann die letztjährigen Katastrophen – Brückeneinsturz und Stadtbrand –, dazu die zu erwartenden Ernteausfälle. Wenn man gerade jetzt mit Abgabenerhöhungen ankäme, könnte das die Münchner zu Aufständen verleiten. Und wozu solche Aufstände führten, das sei ja wohl besonders den älteren Herren nur zu bekannt.

Immerhin einigte man sich auf den Unterpunkt, dass weiterhin jeder, der des Nachts auf den Straßen unterwegs war (aus welchen Gründen auch immer), ein Licht mit sich führen musste. Wer dagegen verstieß, durfte von jedermann in die städtische Schergenstube im Ratshauskeller geworfen werden.

Bei der Frage, ob die Stadt in baldiger Zukunft den unverheirateten Männern ein offizielles Bordell zur Verfügung stellen sollte, flammte kurz ein Streit zwischen Veit Sendlinger und Melchior Pütrich auf. Die Sendlinger und die Pütrichs zählten zu den ältesten, einflussreichsten und grundsätzlich gegensätzliche Meinungen vertretenden Münchner Familien. Es war in den vergangenen Monaten wiederholt zu Übergriffen auf junge Mägde und zu Vergewaltigungen gekommen. Der greise, verschrumpelte Veit Sendlinger hatte zeitlebens wie ein Asket gelebt, was ihn nicht vor der Gicht bewahrt hatte. Dicht eingemummelt in Pelze, deren Wärme seine Krankheit lindern halfen, sah er hinfälliger aus, als er tatsächlich war. Ein fanatischer Betbruder vor dem Herrn, der überall Unzucht und Sodomie witterte. In Sachen Betbruder konnte es nur noch der Fenggenmuck mit ihm aufnehmen, doch der war geradezu liberal, was die Ansichten über Zwischengeschlechtliches anging. Die gichtigen Hände des Sendlinger schienen eh immer ineinander zum Gebet verknotet. Er forderte lautstark, dass die unverheirateten Männer sich gefälligst in keuscher Enthaltsamkeit üben sollten, das sei ja wohl nicht zu viel verlangt – hier überging er geflissentlich das nicht sonderlich unterdrückte Gelächter der anderen Herren. Und wer nicht hören wolle, dem solle man zur Strafe sein »Ding da« abhacken. Melchior Pütrich verwies darauf, dass der Mensch nun einmal von Geburt an sündhaft sei – daran sei bekanntlich das Weib an sich schuld, also das Urweib, die Eva, damals mit dem Apfel –, und betonte, dass das Bordell, das der Scharfrichter momentan in der Nähe seines Hauses betrieb, ohnehin unter schärfster städtischer Kontrolle stehe. Daher sei es nur ein kleiner Schritt, dieses »Frauenhaus« offiziell zu machen und dem Henker, der ohnehin von der Stadt bezahlt wurde, die Aufsicht über das liederliche Weibsvolk zu übertragen. Man sollte, warf da der Rat Lorentz Tulbeck ein, zu diesem delikaten Thema auch die Kirche anhören, speziell den Fürstbischof von Freising. Der Sendlinger nickte beifällig, mehrere andere, darunter Tassilo Stubenruß, verdrehten genervt die Augen. Was der Fürstbischof zu dem Thema sagen würde, sofern man ihn mal von seiner Geliebten runterbekam, war eh klar. Also könnte man das auch gleich lassen. Die Abstimmung wurde vertagt.

Die Sache mit dem kleinwüchsigen Taschendieb, den Tassilo am östlichen Brückenkopf hatte festnehmen lassen, behandelte der Rat zuletzt. Diesmal mischte sich der Oberrichter Fenggen ein. Man ließ den Dieb aus dem Kerker holen. Er beteuerte seine Unschuld und bettelte um Vergebung. Tassilo berichtete, was er beobachtet hatte. Es dauerte keine fünf Minuten, da waren sich Stadtrat und Oberrichter einig, dass man den frechen Kerl am nächsten Morgen beim ersten Hahnenschrei vor das Sendlinger Tor führen sollte. Dort bestrafte man kleinere Vergehen durch Auspeitschen, Brandmarken oder Gliedmaßen abhacken. Kurz stand im Raum, dass man dem Verbrecher beide Hände abhacken sollte. Doch der Oberrichter legte aufgrund der recht geringen gestohlenen Summe fest, dass man sich mit der rechten begnügen würde. Danach würde man den Delinquenten durch richterliche Schergen mit Knüppeln aus dem Stadtgebiet rausprügeln lassen, das er im Übrigen für mindestens zwölf Monate nicht mehr betreten dürfe. Wie alle Städte endete München nicht an seinen Mauern. Es gehörte immer noch Umland zum Stadtgebiet, das man Burgfrieden nannte. Vom Sendlinger Tor aus hatte der Verurteilte gute Chancen, die Grenze zu Sendling nahe der Brudermühle zu erreichen, wenn er den Verlust seiner Hand sofort ausblendete und schnell genug vor den Bütteln mit ihren Prügeln davonrannte. Das Übliche eben. Alle waren zufrieden, lobten die Milde des Richters als gottgefällig, und selbst der Verurteile wimmerte »Danke, die Herrn, danke«, als man ihn zurück in die Zelle brachte.

Als sich der Rat auflöste, die Herren in ihre hochhackigen Holztrippen schlüpften und deren Lederriemen festzurrten, um sich draußen im Matsch nicht die feinen Schuhe zu versauen, und Tassilo seine Sachen zusammenpackte, traten die beiden Bürgermeister an ihn heran. »Mit Verlaub, Herr Tassilo«, sagte Seitz Hundertpfundt. »Wir hätten Euch gerne noch etwas gezeigt. Und etwas mit Euch besprochen.«

Tassilo Stubenruß zog erstaunt die Augenbrauen hoch. Mehr als »So?« fiel ihm nicht ein. Er sah von Hundertpfundt zu Wilprecht und von Wilprecht zu Hundertpfundt. Dann noch zum Oberrichter Fenggenbartel, denn der war zu seiner größten Verwunderung ebenfalls geblieben. Ebenso dessen Bruder, der Fenggenmuck. Sollte es mit seiner Bewerbung für die Meistersinger zu tun haben? Waren den hochnäsigen Stadtratskollegen die Meistersinger zu vulgär, weil sie sich nur aus Handwerkern und Zunftmeistern zusammensetzten?

»Hört, meine Herren …«, begann Tassilo, kam aber nicht weiter.

»Folgt uns bitte, mein Herr«, sagte Fenggenbartel. Es ging im Fackelschein hinab in den Kerker unter dem Rathaus, vorbei an den Zellen, vor denen sich drei städtische Wachmänner langweilten und in denen nur zwei Landstreicher, zwei Huren und ein Dieb hockten. Bis auf den Dieb würden morgen alle anderen zum Frondienst an der Stadtmauer geführt werden. Man ließ sich von einem Büttel die schwere, eisenbeschlagene Tür zu dem Raum aufschließen, in dem normalerweise nur die »peinlichen Verhöre« stattfanden, also mehr oder weniger raffinierte Verfahren der Schmerzbereitung zur Wahrheitsfindung eingesetzt wurden. In einer Ecke kauerte eine junge Magd, die in ihre Schürze heulte. In der Mitte des Raums stand ein niedriger Tisch, darauf lag etwas Großes, Massiges unter einem groben Leinentuch. Erbärmlicher Verwesungsgestank füllte das Kellerloch und grub sich in die Mägen der Anwesenden.

»Ihr Herren, werte Meister«, wimmerte die Magd und stand auf. »Habt Mitleid. Lasst mich endlich gehen. Ich bin doch unschuldig.«

Richter Fenggenbartel wedelte in ihre Richtung, als wolle er eine lästige Fliege verscheuchen. Er trat zum Tisch und zog schwungvoll das Leinen weg. Eine Armada an fetten schwarzen Schmeißfliegen erhob sich und verbarg für einen Moment den Blick auf das, woran sich die Fliegen gelabt hatten. Alle Anwesenden taumelten und hielten sich die Hände vor die Gesichter. Sicher, man hatte genug Hinrichtungen mit dem Schwert beigewohnt, war oft beim Rädern und Hängen gewesen und hatte den Metzgern beim Schlachten und Ausnehmen von Viechern zugeschaut. Und wenn man nach Pasing oder weiter nach Augsburg reiste, kam man stets am Galgenberg vorbei. Dort blieben die Gehenkten so lange hängen, bis sie von selbst abfielen. Erst dann beerdigte man sie. Also waren die Herren einiges gewöhnt. Doch dieser Anblick traf selbst Hartgesottene ins Mark. Brechreiz wogte durch Tassilos Körper und ließ sogar seine Haarwurzeln bizzeln. Nur mit äußerster Beherrschung gelang es ihm, sich nicht sofort zu übergeben.

»Du hättest uns vorwarnen können!«, rief der Fenggenmuck seinem Bruder angewidert zu. »Das ist ja entsetzlich! Heiligemuttergottesstehunsbei!«

»Was …«, stammelte Tassilo, saure Galle hinunterschluckend. »Warum … warum zeigt Ihr mir das?«

»Das ist der Koberbauer aus Taufkirchen. Beziehungsweise was von ihm übrig ist«, sagte der Oberrichter. Der Fliegenschwarm ließ sich langsam wieder auf der Leiche nieder. Vorher war alles schwarz-rot, nun schwarz-schillernd.

»Ich verstehe«, sagte Tassilo langsam, seine Mundhöhle fühlte sich öde und trocken an. Er riss sich zusammen. Mensch oder Sau, aufgeschlitzt gab es keinen so großen Unterschied. Was ihm tatsächlich zu schaffen machte, war weniger der Anblick als der Gestank. Und die nervtötenden Fliegen. »Also gut. Das da ist sein Kopf, oder? Und, nun ja, die Gliedmaßen sitzen noch einigermaßen an den Stellen …« Er würgte. »… wo es sich geziemt. Aber was hat man mit seinen Innereien gemacht? Das ist ja …«

»Nicht wahr?«, mischte sich nun Bürgermeister Hundertpfundt ein. »Welche Bestie ist zu so etwas fähig? War das sein Darm?« Schmeißfliegen stoben auseinander. »Warum hat man ihn … also, das ist doch obszön, den Darm eines Mannes so … Also wirklich. «

»Es muss ein Bär gewesen sein«, sagte Bürgermeister Wilprecht. »Oder ein riesiger Wolf.«

»Meint Ihr?« Tassilo schürzte die Lippen. »Dann aber nur ein monströser Wolf mit einem Schwert oder einer Lanze. Seht Ihr nicht, meine Herren? Die Schnittkanten sind überall gerade. Ein Bär oder eine andere Bestie würde keine sauberen Schnitte hinterlassen. Dann wäre alles zerfetzt. Also, ich meine, noch stärker zerfetzt.«

»Verblüffend, Ihr habt recht, Herr Tassilo!« Bürgermeister Hundertpfundt beugte sich neugierig über den offenen Torso. Fliegen umtanzten ihn. »Und hier, ich bin kein Medicus, aber das sieht aus wie eine Niere. Sollte da nicht noch eine sein?

»Da ist noch eine«, sagte eine dunkle Stimme. Tassilo zuckte zusammen. Ein großer Mann, den Tassilo bisher nicht bemerkt hatte, löste sich aus dem Schatten der Ecke links neben der Tür. »Hier.« Der Mann hob mit einer Reitgerte das heraushängende Gedärm ein wenig an.

»Ratsherr Tassilo Stubenruß«, stellte Oberrichter Fenggen vor, »das ist Ludwig Gröbner, der für Taufkirchen zuständige Richter vom Landgericht Wolfratshausen.«

»Angesichts der Umstände hier«, sagte Tassilo, »kann ich leider nicht sagen, dass es mich freut, werter Herr Ludwig.«

»Nur zu verständlich, werter Herr Tassilo«, antwortete Richter Gröbner und strich sich mit der linken Hand über den schwarz glänzenden Bart. »Man hat den Koberbauern so gefunden. Komplett aufgeschlitzt, alle seine inneren Organe sind entnommen, aber wieder in den Körper hineingelegt worden. Es fehlt nichts. Wir haben den Leichnam untersuchen lassen. Sowohl der Bader als auch der Henker haben uns versichert, dass alle Organe vorhanden sind.«

»Habt Ihr keinen Medicus, der etwas kompetenter Auskunft geben könnte?«, fragte Tassilo.

»Einen Medicus? Ihr Städter redet euch leicht«, sagte Richter Gröbner spitz. »Wozu braucht es hier außerdem einen Medicus, wenn jeder Dorfdepp sehen kann, woran der Koberbauer gestorben ist.«

»Nun, woran ist er denn gestorben, der Koberbauer?«, fragte Tassilo ebenso spitz. »An der Entnahme der Organe? Oder daran, dass man ihm alle seine Knochen und das Genick gebrochen hat? Oder dass man ihn wie eine Sau aufgeschlitzt hat? Oder …«

»Ich würde sagen, an einer Kombination aus allem«, antwortete der Landrichter trocken.

»Ist er in dieser Position gefunden worden?«, fragte Tassilo.

»Wie? In dieser Position?« Die anderen Männer sahen ihn fragend an und die Magd hörte zu schluchzen auf. »Meint Ihr hier auf dem Tisch liegend?«, sagte Bürgermeister Wilprecht und zog amüsiert die Augenbrauen hoch. Was für ein Hornochse, dachte sich Tassilo.

»Nein, natürlich nicht«, sagte der Landrichter. »Es spielt ja keine Rolle, wie man ihn gefunden hat, oder?«

»Tut es nicht? Findet Ihr nicht, dass die Lage des Toten und die Umgebung eine Rolle bei der Aufklärung eines Verbrechens spielen?«

»Nein, gewiss nicht.« Landrichter Gröbner lachte, und auch der Oberrichter schüttelte amüsiert den Kopf. Noch ein Hornochse, dachte sich Tassilo und wünschte sich, dass die anderen endlich aufhörten, durch ihr Gefuchtel ständig die fetten Fliegen aufzuscheuchen. Lasst sie sich setzen und beruhigen, dachte er. Das Gesurre nervte enorm.

»Nun gut.« Tassilo deutete auf die Magd, die mit großen Augen und rotzender Nase die Herren beobachtete. »Und dieses Weib hat den Koberbauern umgebracht, oder? Verzeiht, Herren, wenn ich lache, aber dieses schwache Mädchen kann unmöglich den Kerl hier aufgeschlitzt und so zugerichtet haben.«

»Das denke ich auch«, pflichtete der Fenggenmuck bei.

»Ich war es nicht, meine edlen Herren!«, fing die junge Frau wieder zu greinen an. »Habt Mitleid mit einer armen Magd.«

»Nein, sie war es nicht. Wir haben bereits die nötigen Beweise dazu nach modernsten Erkenntnissen in Wolfratshausen erbracht. Wir können diese Beweisführung aber für die Herren, vor allem unseren Herrn Tassilo, gerne wiederholen. Komm her, Anni. Keine Angst. Na los, du dummes Ding.« Landrichter Gröbner packte die Magd am Handgelenk und zog sie zur Leiche. Das Mädchen wimmerte und drehte den Kopf weg. »Seht Ihr, meine Herren! Nichts«, sagte der Landrichter triumphierend. Er nahm die Hand der Magd und legte sie dem Toten auf den Kopf. »Und auch hier: Nichts!« Er ließ die Hand los. Das Mädchen stürzte zurück in ihre Ecke, wo sie jammernd zusammensackte und ihre Hand schüttelte, als sei sie verbrannt.

Der Fenggenmuck schnaubte empört, ging zu der Magd und reichte ihr ein frisches Tuch. Seine Weichherzigkeit gegenüber dem einfachen Volk war nur zu bekannt.

»Meine Herren, Ihr habt es selbst gesehen.« Ludwig Gröbner hob dozierend den rechten Zeigefinger. »Ihr wart Zeugen des Beweises, dass diese Magd unmöglich die Mörderin des Koberbauern gewesen sein kann.«

»Wie das?«, fragte Tassilo verwundert. »Was haben wir denn gesehen?«

»Nichts. Und genau das ist es.« Gröbner deutete auf die Leiche. »Es ist hinlänglich bekannt, dass der menschliche Körper durch das Gleichgewicht der vier Säfte, als da sind Blut, Schleim, schwarze und gelbe Galle, gesteuert wird. Da könnt ihr jeden Medicus fragen.«

Oberrichter Fenggenbartel nickte wohlgefällig.

»Besonderes Augenmerk«, so fuhr Gröbner fort, »gilt natürlich dem Blut. Schon der große antike Medicus Galenus von Pergamon hat festgestellt, dass im Herzen ein Feuer brennt, das den Blutfluss befeuert.«

»Verzeiht, wenn ich Euch korrigiere«, unterbrach der Oberrichter, »das ist nicht ganz korrekt. Laut Galenus brennt in der linken Herzkammer ein Feuer, das das Blut reinigt.«