22,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Siedler Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Ein neuer Blick auf den Begründer Preußens - ein faszinierendes Charakterbild

Friedrich Wilhelm, genannt der Große Kurfürst, hat den Grundstein für Preußens Aufstieg zur Großmacht gelegt und das Haus Hohenzollern zu einer der führenden Dynastien Europas gemacht. So lautet das gängige Urteil über den Herrscher aus Brandenburg. Es entsprach vor allem seinem eigenen Selbstbild. Denn die historische Wirklichkeit sah anders aus, wie Jürgen Luh, einer der besten deutschen Preußen-Kenner, in seiner Biographie zeigt.

Er zeichnet das ebenso schillernde wie überraschende Bild eines Fürsten, der in Wahrheit keine klare politische Strategie entwickelte, beständig die Seiten wechselte und damit Freund wie Feind düpierte. Und dem es am Ende nur mit Glück gelang, sein ererbtes Land zu behaupten. Ein faszinierender Blick auf die Vorgeschichte Preußens und ein farbiges Panorama Mitteleuropas zu Beginn der Neuzeit.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 516

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Zum Buch

Friedrich Wilhelm, genannt der Große Kurfürst, hat den Grundstein für Preußens Aufstieg zur Großmacht gelegt und das Haus Hohenzollern zu einer der führenden Dynastien Europas gemacht. So lautet das gängige Urteil über den Herrscher aus Brandenburg. Es entsprach vor allem seinem eigenen Selbstbild. Denn die historische Wirklichkeit sah anders aus, wie Jürgen Luh, einer der besten deutschen Preußen-Kenner, in seiner Biographie zeigt. Er zeichnet das ebenso schillernde wie überraschende Bild eines Fürsten, der in Wahrheit keine klare politische Strategie entwickelte, beständig die Seiten wechselte und damit Freund wie Feind düpierte. Und dem es am Ende nur mit Glück gelang, sein ererbtes Land zu behaupten. Ein faszinierender Blick auf die Vorgeschichte Preußens und ein farbiges Panorama Mitteleuropas zu Beginn der Neuzeit.

Zum Autor

Jürgen Luh, geboren 1963, ist promovierter Historiker und in der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg zuständig für Wissenschaft und Forschung. Er hat zur Geschichte des Heiligen Römischen Reiches, Preußens und zur Militärgeschichte publiziert. Zuletzt erschienen bei Siedler seine vielgelobte Biographie »Der Große. Friedrich II. von Preußen« (2012) und „Der kurze Traum der Freiheit. Preußen nach Napoleon“ (2015).

JÜRGEN LUH

DER GROSSEKURFÜRST

Sein Leben neu betrachtet

Siedler

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

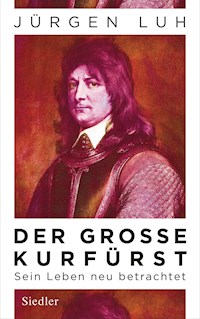

Copyright © 2020 by Siedler Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, München Umschlagabbildung: Adriaen Hanneman, Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg, o.J., Photographische Gesellschaft, Berlin © akg-images/Blanc Kunstverlag Lektorat und Satz: Büro Peter Palm, Berlin Reproduktionen: Aigner, Berlin Satz und E-Book Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck ISBN: 978-3-641-21231-5V001www.siedler-verlag.de

Helga Luh (1937–2016)

Inhalt

Sein Leben neu betrachtet

Kindheit und Jugend

Bedrückende Verhältnisse, denen er entrinnen will

Die ersten Regierungsjahre

Auf der Suche nach seinem Platz in der Welt

Neuanlauf nach Krieg und Frieden

Er will endlich emporkommen

Am Scheitelpunkt

Er erreicht sein Ziel – und will mehr

Seine letzten Jahre

Er muss seine Grenzen erkennen

ANHANG

Dank

Anmerkungen

Quellen und Literatur

Zeittafel

Personenregister

Karte 1640

Karte 1688

© Matthias Czwiczeck, Kurfürst Friedrich Wilhelm (Der Große Kurfürst), 1642, Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, GK I 6923, Foto: Roland Handrick.

Sein Leben neu betrachtet

Friedrich Wilhelm konnte nicht ahnen, dass die Nachwelt kritische Quellen, die seine Unsicherheit und Unzuverlässigkeit offenbaren, missachten und ihn – über seine Schwächen hinwegsehend – zu einem »Großen« der Geschichte, ja, zum »Begründer Preußens« erheben würde. So hat er selbst sich nur allzu gern gesehen. Doch in seinen dunklen Stunden ahnte er, dass er das Vermögen, seinen eigenen Ansprüchen gerecht zu werden, nicht hatte.

Zeit seines Lebens hat er sich mit dem von Saul verfolgten David verglichen. Wie der biblische Hirtenjunge von dem israelitischen König werde er zu Unrecht immerwährend von seinen Gegnern bedrängt. Niemand wolle sein Emporkommen leiden, alle würden sich seinen Ambitionen in den Weg stellen, gerade so wie König Saul, nachdem David heldenhaft den Goliath und die Philister besiegt hatte. Oft fühlte er sich bedrängt, gejagt. Wenn sich in einsamen Momenten solch trübe Gedanken seiner bemächtigten, gewann er bisweilen sogar die Überzeugung, die ganze Welt stelle ihm nach, habe es auf ihn abgesehen, wolle ihn um sein Leben bringen.

Die Quellen überliefern das Bild eines Zauderers, unsicher, misstrauisch und wankelmütig. Schon der Jugendliche zeigt wenig Neigung, grundlegende Kenntnisse zu erwerben. Seine Leidenschaft gilt der Jagd, er zeichnet ganz passabel, aber es gibt nichts, wodurch er sich besonders hervortut – abgesehen von dem Anspruch, zu den Großen Europas zu gehören. Um dieses Ziel zu erreichen, beutet er sein Land aus, schließt bedenkenlos Bündnisse mal mit der einen, mal mit der anderen Seite. Dass er am Ende nicht alles verliert, hat er mehr dem Unglück der anderen als der eigenen Leistung zu verdanken.

HERR, TU MIR KUND DEN WEG,

Kindheit und Jugend

Die ersten Regierungsjahre

Auf der Suche nach seinem Platz in der Welt

Als Friedrich Wilhelm am 21. November/1. Dezember 1640 seinem verstorbenen Vater nachfolgte, war von dem Selbstwertgefühl, das ihn in den Niederlanden ausgezeichnet und das ihn lange erfüllt hatte, nichts mehr zu bemerken. Da stand er nun, »den Geschäften fremd, ohne Kenntnis und Erfahrung, verbittert und eingeschüchtert, durch schwere Krankheit gebeugt, … niedergeschlagen, kleinmütig und ohne Glauben an sich selbst«. 1 Ein noch erhaltenes lebensgroßes Bildnis, das der vermutlich aus Böhmen stammende Mathias Czwiczek wohl 1641 von dem jungen Kurfürsten malte, zeugt von diesem traurigen Gemütszustand. Es zeigt den etwa einundzwanzigjährigen Friedrich Wilhelm mit schulterlangem Haar und der markanten Adlernase in der für die Herrscherporträts jener Zeit typischen Haltung, die Tatendrang, Willenskraft und Durchsetzungsvermögen ausdrücken sollte. Er ist mit sämtlichen Insignien der Macht – Kurhut, Zepter und Hermelinmantel – ausgestattet, und er hat den Arm oberhalb des Degens energisch in die linke Hüfte gestemmt, aber der Gesichtsausdruck vermittelt alles andere als kühne Entschlossenheit.

Von Selbstvertrauen und Machtbewusstsein, das ihm spätere Generationen – ihn zum ersten brandenburgischen Helden und zur Hoffnung des Staates machend – zugeschrieben haben, keine Spur. In sich gekehrt, schüchtern und sorgenvoll schaut er in die Welt: zurückhaltend, vorsichtig suchend, seiner Sache und Zukunft offenbar nicht sicher und äußerst angespannt. Kostbar und fein angetan nach niederländischer Art, in schwarzer Gewandung mit weißen Spitzenaufschlägen und breitem weißen Spitzenkragen, ist er dem Betrachter und wohl ebenso sich selbst vorzustellen bemüht, was er dereinst werden und sein will: ein Mann von Bedeutung in der großen, glänzenden Welt. Das machte ihn, als Czwiczek ihn porträtierte, sichtbar verlegen.

Friedrich Wilhelm, das wird in dem Gemälde deutlich, fehlte es in diesem Moment an Optimismus und Zuversicht und auch an einer Idee oder an einem Plan, wie er die Dinge und Probleme, die da ganz plötzlich und unvermittelt auf ihn einstürzten, anpacken sollte. Was war zuerst zu tun? Wie war die Sache anzugehen? Was durfte er zunächst, ohne Nachteile für sich und sein Erbe befürchten zu müssen, unbearbeitet, unberücksichtigt liegen lassen? Er wusste es nicht. Er bedurfte, wie zu Recht festgestellt wurde, »der Aufrichtung und der Anleitung«. 2

Er sucht Rat und Hilfe

Der junge Herrscher sah sich nach Hilfe um und fand ersten Beistand bei den Frauen am Königsberger Hof, bei seiner Großmutter Luise Juliana, deren Tochter Katharina Sophie, seiner Tante, seinen Schwestern Hedwig Sophie und Luise Charlotte und vor allem bei seiner Mutter Elisabeth Charlotte – wofür er ihr zeitlebens Dankbarkeit bezeugte. Der Einfluss, den die Frauen des Hofes in dieser Anfangszeit seiner Regierung auf ihn ausgeübt haben – »Sie handelten jetzt!«, stellte Hans Prutz mit Recht in seiner Preußischen Geschichte fest –, wird im Allgemeinen sehr hoch eingeschätzt. 3 Wie groß er tatsächlich war, lässt sich aber nicht sicher bestimmen. Immerhin ist wahr, dass der Generalmajor Georg Ernst von Wedel auf Begehren der Kurfürstin, so steht es in den Quellen, für Friedrich Wilhelm eine Denkschrift über die »einzuschlagende Politik in Anbetracht des gegenwärtigen Zustandes der Mark und Preußens« verfasste.

Wedel war ein politisch beschlagener, ehemals hoher Offizier des brandenburgischen Heeres, der aber alsbald in braunschweigische Dienste gewechselt und schließlich Befehlshaber des protestantischen Bundesheeres geworden war. Auf der Grundlage seiner Erfahrungen, die er zuletzt zu Schönbeck bei den Verhandlungen zwischen Sachsen und Schweden noch erweitert hatte, hielt er dem jungen Kurfürsten »den jegenwärtigen Estat der Regierung« seiner Länder vor Augen und gab ihm Empfehlungen, die darauf abzielten, in obwaltenden »perturbirten« – gefährlichen – Kriegszeiten seiner Herrschaft über so viele unterschiedliche Territorien, »als die Mark Brandenburg, hiesiges Hertzogtumb Preußen, anderer Länder anitzo zu geschweigen«, ein festes Fundament zu verschaffen. 4 Diese Schrift diente Friedrich Wilhelm in den ersten Jahren seines Regiments als Richtschnur, und die darin ausgesprochenen Ratschläge gaben ihm einen ersten Halt und ebenso die Zuversicht, in der Welt dereinst etwas darzustellen.

Der wohl wichtigste Fingerzeig des Generals an den jungen Kurfürsten lautete, sich während des fortdauernden Krieges, in den sein Vater das Land gegen seine eigene Absicht hatte verwickeln müssen, »klug, weise und tapfer … in die Zeiten und Läufte« zu schicken und lieber »unterweilen ein wenig an seine[n] Rechten nachzugeben«, als alles »auf die extrema … ankommen« zu lassen, »desperata consilia« – verzweifelte Beschlüsse – zu fassen oder gar eine Politik des »aut Caesar aut nihil« – alles oder nichts – zu betreiben. Diesen Rat zu beherzigen fiel Friedrich Wilhelm im Verlauf seines Lebens zunehmend schwerer, 5 da er sich in seiner Ungeduld immer weniger zügeln konnte.

Beobachten und Abwarten sollte der junge Kurfürst also zunächst und genau überlegen, wie er seine Ziele erreichen könnte. Das war ein weiser Ratschlag für einen Mann, der im Feld der großen Politik noch über keinerlei Erfahrung verfügte und der, wie er sich selbst eingestand, ohne »wissenschaft« von seinem »Staadt« war, ja nicht einmal die notwendigen Wege und Verfahren kannte, mit denen politische Entscheidungen herbeigeführt werden konnten. Die Empfehlung Wedels leuchtete ihm ein in der Situation, in der er sich befand, und er war so einsichtig, dieser Empfehlung folgend zu handeln. »In allen vorkommenden Fragen« suchte er sich in den ersten Jahren seiner langen Regierungszeit »erst eingehend zu unterrichten, ehe er ein Urteil fäll[te]« – was dann gelegentlich dazu führte, dass er sich schwertat, überhaupt eine Entscheidung zu treffen. 6

Die Unterrichtung wie auch die notwendige Anleitung, die er benötigte, um sich in den bedrückenden, sein Gemüt aufwühlenden außen- und innenpolitischen Verhältnissen zurechtzufinden, konnte er letztlich nur von sachkundig-erfahrenen und politisch versierten Männern erhalten; und »so waren die ersten Gedanken Friedrich Wilhelms … auf die Wiederherstellung und Ergänzung der obersten Staatsbehörde« – des Geheimen Rats – »gerichtet«. 7 Dieses Gremium hatte unter seinem Vater seit Abschluss des Prager Friedens 1635 immer mehr an Bedeutung verloren, weil Kurfürst und Räte sich uneins waren, wie man sich gegenüber den Schweden verhalten sollte, die in die Mark eingefallen waren: Krieg führen, wie Georg Wilhelm meinte, oder Neutralität wahren, was die Ratsherren wollten. Da die Räte sich gegenüber dem fürstlichen Herrn schließlich dermaßen widerständig in dieser Frage zeigten, kam es 1639 zur »allgemeinen Auflösung« des Geheimen Rats. 8

Bei Friedrich Wilhelms Regierungsantritt waren die Kompetenzen des Geheimen Rats auf eine andere Behörde, den Kriegsrat, übergegangen, und die letzten vier Mitglieder des ehemals obersten Staatskollegiums waren inzwischen im Land verstreut: Der Rat Sebastian Striepe befand sich in Berlin-Cölln, Erasmus Seidel(l) sogar im Haag und Joachim Friedrich von Blumenthal in Kleve. Immerhin hielt sich der alte Geheimrat Balthasar von Brunn in Königsberg auf, und an diesen wandte sich Friedrich Wilhelm zunächst. Brunn stand, so wird von Historikern vermutet, die sich mit der Struktur und der Funktion des Geheimen Rats beschäftigten, »dem jungen Fürsten zur Seite«, denn die Konzepte der ersten Anweisungen des Kurfürsten tragen Brunns Kürzel oder auch seine Unterschrift. Doch der Rat konnte Friedrich Wilhelm wohl nicht in allen Angelegenheiten hilfreich sein, denn am 20. Dezember 1640 alten Stils, vier Wochen nach Antritt seiner Regierung, befand der junge Kurfürst – darin von seiner Mutter bestärkt – für »hochnöthig«, den vom Vater im Streit entlassenen Kanzler Sigismund von Götze, der von den Schweden Geld genommen haben sollte, wiederum zum brandenburgischen Kanzler zu bestellen und »eilends« an seinen Hof nach Königsberg zu fordern.

Götze, so hoffte er, werde ihm »sehr nützliche underthänigste Dienste … leisten«, vor allem in den anstehenden Lehns- und »Successionssachen« in Preußen, der Kurmark und am Niederrhein, deren erfolgreiche Behauptung nun darüber entschied, auf welcher Grundlage und unter welchen Voraussetzungen Friedrich Wilhelm einen angemessenen Platz in der Welt würde erringen können. 9

Fast gleichzeitig mit von Götze rief er auch den 1636 aus brandenburgischen Diensten ausgeschiedenen Gerhard Romilian von Kalkum, wie sein Bruder ebenfalls von Leuchtmar genannt, zu sich. Der 1589 geborene Romilian von Leuchtmar war zu dieser Zeit bereits ein erfahrener Politiker. Er hatte die große höfische Welt während seiner Kavalierstour durch Frankreich, Italien, England und die Niederlande kennengelernt, hatte sich dann als Offizier und überzeugter Reformierter für die protestantische Union engagiert. Nach deren Niederlage am Weißen Berg im Jahr 1620 war er in den Dienst Kurbrandenburgs getreten. Für Kurfürst Georg Wilhelm hatte er verschiedene Missionen übernommen, die ihn unter anderem nach Schweden, Sachsen und Frankfurt am Main geführt und ihm 1633 die Ernennung zum kurfürstlichen Rat eingebracht hatten. Als Freund Schwedens war er mit der Parteinahme des Kurfürsten und des Grafen Schwarzenberg für den Kaiser nicht einverstanden und quittierte 1636 den brandenburgischen Dienst. Nun aber, fünf Jahre später, folgte er Friedrich Wilhelms Ruf und Ernennung zum Geheimen Rat und kehrte nach Berlin-Cölln zurück.

Auch Romilians Bruder Johann Friedrich von Leuchtmar, den langjährigen Hofmeister, Reisebegleiter und Gesprächspartner in Religionssachen, behielt Friedrich Wilhelm in seiner Nähe. Im Mai 1641 machte er seinen »Erzieher« und Weggefährten in den Niederlanden sogar zum Geheimen Rat. 10 Mit seiner Instruktion für den Grafen von Schwarzenberg, den Statthalter der Mark, und die Geheimen Räte vom 19. Januar beziehungsweise – nach Einfügung einer erläuternden zusätzlichen Passage – vom 24. Januar 1641 neuer Zeitrechnung stellte Friedrich Wilhelm schließlich den Vorrang des von ihm neu berufenen und abermals ausgezeichneten Geheimen Rats vor dem Kriegsrat wieder her. 11

Wie die Regierungsarbeit dieses Geheimen Rats in den Anfängen vonstattenging, ist nicht genau überliefert. »Aus Andeutungen« gehe aber hervor, dass die genannten Räte sich in Königsberg »gleich einem Collegium zusammen thaten und gemeinsam Beratung pflogen«, außerdem hätten sie mit dem in Berlin-Cölln verbliebenen Rat und dem Statthalter korrespondiert. Wie oft sie das taten und worüber sie sich austauschten, wird nicht gesagt. Unverbürgt ist auch die Geschäftsverteilung. Diese sei »in der Weise eingetreten«, wird vermutet, »dass die Leuchtmars die Clevischen Angelegenheiten, Götze und Brunn die märkischen und preußischen Sachen erledigten«. Sicher ist also nur, dass die Genannten einen Rat um den Kurfürsten bildeten, nicht aber der sehr weitreichende Schluss, in Königsberg seien »alle Sachen der äußeren und inneren Angelegenheiten der drei Erblande zusammen[gelaufen]« und »in diesem engeren Kreise« von Fürst und Räten die Relationen und Anträge der drei Regierungskollegien in Kleve, Preußen und der Kurmark, »an letzter Stelle [auch die] des Statthalters und der Geheimen Räthe zu Cölln« beratschlagt und nach der Zustimmung Friedrich Wilhelms »die Resolution ertheilt« worden. 12 Für »die persönliche Anteilnahme des jungen Kurfürsten an den Geschäften gibt es in der ersten Zeit wie durchweg in seiner Regierung nur vereinzelte Anzeichen«, stellte aufgrund seiner reichen Quellenkenntnis und eingehenden Forschungen Friedrich Wilhelms nachdenklichster und bedeutendster Biograph Ernst Opgenoorth fest. 13

Wie auf den Rat baute der junge Kurfürst auch auf Graf Adam von Schwarzenberg, den fast allmächtigen Minister seines Vaters, Herrenmeister der Ballei Brandenburg des Johanniterordens und bei Hof deshalb allgemein als »der Herr Meister« betitelt. Unmittelbar nach Georg Wilhelms Tod schickte Friedrich Wilhelm seinen Kammerjunker Werner von der Schulenburg, den er seit der gemeinsamen Zeit in den Niederlanden mit wichtigen Missionen betraute – Schulenburg überbrachte vertrauliche Botschaften Friedrich Wilhelms und durfte sogar in seinem Namen sprechen –, nach Cölln oder Spandau, wo er den Statthalter-Minister treffen und ihm bestellen sollte, er, Friedrich Wilhelm, hoffe, »der Herr Meister« werde nicht allein wegen des Vaters Tod »eine sonderbare christliche unterthänigste Condolenz mit Uns tragen, sondern auch solche gute getreue Unsers Herrn Grossvatern und Herrn Vatern Gnaden zugetragene Affection gegen Uns und unser Churf.[ürstliches] Haus ferner unausgesetzt continuiren«. Er wünsche und verlasse sich auf Schwarzenbergs Rat, sollte Schulenburg ausrichten, der Graf solle helfen, die »schwere, fast unerträgliche Regierungslast« zu schultern. Ausdrücklich ließ Friedrich Wilhelm Schwarzenberg bitten, »noch ferner, wie bishero geschehen«, die Statthalterschaft der Kurmark Brandenburg »in Acht zu nehmen«, und ebenso ausdrücklich bemühte er sich, da er in »den Sachen nicht reiflich gnug [habe] nachdenken« können – er also noch unsicher war –, um »des Herrn Meisters rathsames Bedenken«. Das galt sowohl für die Handlungen, die er jetzt vornehmen müsse, weil es dem politischen Herkommen nach dem Ableben eines Herrschers entsprach, als auch für jene, die er als neuer Kurfürst von Brandenburg unternehmen wollte, um seine Position auszufüllen und sich in den gefährlichen Zeitläuften gegen die ihm feindliche Umwelt zu behaupten. Er werde, ließ er von der Schulenburg abschließend ausrichten, dem Herrn Meister »mit gnädigster Affection und allem wolgeneigten Willen bis an [dessen] seliges Ende wol zugethan« sein. 14

Dass Friedrich Wilhelm Schwarzenberg zu Lebzeiten »mit wachsender Abneigung« als »bösen Dämon seines Hauses« misstrauisch betrachtet habe und dass der Zweck von Schulenburgs Sendung in die Mark die Beschneidung der Schwarzenberg’schen Macht gewesen sei, lässt sich nach unvoreingenommener Lektüre der Instruktion für von der Schulenburg also kaum behaupten. Ebenso lässt sich nicht belegen, dass der Statthalter die brandenburgischen Festungen den kaiserlichen Religionsverwandten habe ausliefern wollen und darüber hinaus beabsichtigte, gegen den Willen des Kurfürsten den »militärisch sinnlosen Kampf gegen Schweden« fortzusetzen, 15 was in der Literatur ein ums andere Mal behauptet wird. 16

Ein Gegeneinander von Friedrich Wilhelm und Schwarzenberg anzunehmen und in den Vordergrund zu rücken war für die dem unierten Haus Hohenzollern ergeben anhängenden Historiker – samt und sonders Protestanten gleich den Herrschern – geradezu selbstverständlich, weil der Statthalter-Minister Katholik war, der Kurfürst jedoch Calvinist, beide also verschiedenen Konfessionen angehörten und schon aus diesem Grund nach Wissen und Wollen der Geschichtsschreiber in ihren politischen Zielen und Interessen nicht übereinstimmen konnten. Vor dem Hintergrund des Dreißigjährigen Krieges und der konfessionsbedingten Parteiungen, die sich zu Beginn dieses Konflikts gebildet hatten, musste der Katholik Schwarzenberg – eben aus konfessionellen Gründen – dem katholischen Kaiser zuneigen und Kurbrandenburg vom evangelischen Schweden weg an die Seite Habsburgs führen, der Calvinist Friedrich Wilhelm hingegen zwingend in das protestantische Lager zurückfinden, das der unter Schwarzenbergs Einfluss stehende Vater verlassen hatte, und sich den Schweden wieder annähern – obgleich diese strenge Lutheraner und keine Reformierten waren, einen Großteil des brandenburgischen Territoriums besetzt hielten und sich dort wenig rücksichtsvoll aufführten.

Einen Zwist konstruierend, behaupteten die dem Haus Hohenzollern zugeneigten Historiker, die Tendenz eines kurfürstlichen Befehls an die Kommandanten der ihm verbliebenen festen Orte, keine kaiserlichen Truppen in die dem Kurfürstentum Brandenburg verbliebenen Festungen einzulassen, habe sich eindeutig gegen Schwarzenberg gerichtet. Diese – angebliche – Opposition des Kurfürsten zum Statthalter und Minister diente dazu, Friedrich Wilhelm bereits im Moment seiner Regierungsübernahme als einen umsichtigen, tatkräftigen, vor allem aber selbstständigen jungen Mann darzustellen – was er damals keineswegs war. Denn, so der fast einhellige Kanon der Geschichtswissenschaftler, »die Sache des brandenburgischen Staats« habe »eine neue geschicktere und glücklichere Hand an das Ruder« erfordert, und der junge Kurfürst habe »mit glücklichem Takte … Vorsicht und Energie gepaart« und all das bewerkstelligt, was unerlässlich gewesen sei, »um dem Gleiten auf abschüssiger Bahn« – das angeblich auf die Politik Schwarzenbergs und Georg Wilhelms zurückzuführen war – »Einhalt zu tun«. Jedoch habe Friedrich Wilhelm nichts unternommen, »was brüske Umkehr [oder] plötzliche Wendung zur Gegenpartei bedeutete«, denn dadurch hätte er »denen eine Handhabe zur Gewalttat« gegeben, die »an dem Beharren Brandenburgs an der bisherigen Richtung interessiert waren«. Allein aus diesem Grund habe »der Kurfürst den Grafen Schwarzenberg, so gründlich er ihn hassen mochte, doch in seinem Amte bestätigt«. 17

Tatsächlich hat Friedrich Wilhelm Schwarzenberg erst nach dessen Tod in einem von dem Geheimen Rat Brunn konzipierten, taktisch klugen Schreiben an den Kaiser herabgesetzt. Um das Reichsoberhaupt, wie in dem Brief ein paar Zeilen weiter unten geschrieben steht, hinsichtlich der von dem Sohn des Grafen verratenen Verhandlungen Kurbrandenburgs mit Schweden zu beschwichtigen, die Friedrich Wilhelm leicht als Verrat ausgelegt werden konnten, wurde ausdrücklich auf die politische Unerfahrenheit des Kurfürsten hingewiesen und der »gewesene Herr Meister« für alles verantwortlich gemacht. Das ist in der Vergangenheit gerne überlesen worden. 18

Als Friedrich Wilhelm sich schließlich nach fünfundzwanzig Jahren Regierungszeit in der Welt einen Namen gemacht hatte und seine Stimme zumindest gehört wurde, wollte er nicht mehr an seine unsicheren Anfänge erinnert werden. Da er im Lauf seiner Regierung und besonders in den letzten zehn, fünfzehn Jahren in Gegensatz zum Wiener Kaiserhof und dessen Politik geriet, unterstellte er Schwarzenberg mit der Zeit alles vermeintlich Üble und hielt schließlich wohl selbst die von den Gegnern Schwarzenbergs schon zu dessen Lebzeiten in Umlauf gebrachten Gerüchte und Mutmaßungen für richtig oder gab sie als wahr aus, weil er die Misserfolge seiner ersten Regierungshandlungen auf diese Weise dem Statthalter anlasten und sich selbst entschuldigen konnte. 19

Noch 1680, acht Jahre vor seinem Tod, als es um die Beziehungen Brandenburgs zu Habsburg gar nicht zum Besten stand, behauptete der Kurfürst gegenüber Sir Robert Southwell, dem englischen Gesandten am Berliner Hof, Schwarzenberg, der »Günstling seines Vaters«, habe ihm nach dem Leben getrachtet, »weil man es [in Wien] für angemessen gehalten habe, ihn als einen Ketzer aus dem Weg zu räumen«. Die Erhebung des von ihm aus Brandenburg verbannten Sohnes des Grafen Schwarzenberg in den Reichsfürstenstand durch den Kaiser beweise das. 20 Doch war das Unsinn!

Graf Adam von Schwarzenberg starb schon ein Jahr und dreieinhalb Monate nach Friedrich Wilhelms Regierungsantritt, und in dieser kurzen Zeit hat er, wie ein Blick in die auf uns gekommenen Archivalien bezeugt, des jungen Kurfürsten Befehle ausgeführt, selbst wenn der neue Landesherr, um sich und seiner Umgebung seine Unabhängigkeit zu beweisen, gegen seinen Rat handelte. 21

Da es ihm noch an Kenntnis und Erfahrung fehlte, verließ sich Friedrich Wilhelm auf weitere Ratgeber, die bereits unter seinem Vater wichtige Posten bekleidet hatten, etwa auf den Oberkammerherrn und Kommandanten der Festung Küstrin Konrad von Burgsdorff, dem er zusehends mehr Vertrauen schenkte und Einfluss gewährte, oder auf Samuel von Winterfeldt, den Dechanten von Havelberg, den er bald zum Geheimen Rat machte. »Wo immer möglich, wurde zunächst mit den alten Kräften weiter regiert«, erst allmählich wuchs »eine neue Generation [von Politikern und Militärs] in den Dienst hinein«. 22

Vorsichtige erste Schritte

Als Erstes musste Friedrich Wilhelm als neuer Herzog an seinem Aufenthaltsort, dem außerhalb des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation liegenden Preußen, in dem er nicht frei schalten und walten konnte, weil es ein Lehen der polnischen Krone war, festen Fuß fassen. Nur wenn ihm das schnell und ohne große Umstände gelang, konnte er daran denken, den Schweden die Kurmark wieder abzuringen, die sie dank ihrer überlegenen Truppenmacht seit 1636 beherrschten. Daher sandte er gleich am Neujahrstag 1641 auf Empfehlung seiner Ratgeber zwei Bevollmächtigte – Wolfgang von Kreytzen, den Landvogt von Schaaken, und Johann von Kospoth, den Vogt von Fischhausen – von Königsberg nach Warschau, wo sie König WładysławIV. von Polen als Lehnsherrn über Preußen die Summe von 60 000 polnischen Gulden – das entsprach rund 20 000 Reichstalern – für die sofortige Zulassung Friedrich Wilhelms zur Regierung anbieten sollten. Die Antwort, die Kreytzen und Kospoth auf ihre Vorstellung erhielten, war jedoch Friedrich Wilhelms Absicht und Ersuchen »über alles Verhoffen … in den wichtigsten Puncten fast zuwider«.

WładysławIV. wollte seinem Lehnsmann nichts gewähren, bevor nicht die – jeweils aus Partikularinteresse erhobenen – Bedenken der preußischen Stände und polnischen Senatoren ausgeräumt waren. 23 Der König stellte Bedingungen: Er wollte den Kommandanten der Hafen- und Handelsstadt Pillau ernennen und die Hafenzölle durch einen seiner Amtmänner kontrollieren lassen. Ferner sollte der aus Delft stammende Zollverwalter Abraham Spiring, der in den preußischen Häfen den königlich-polnischen Anteil der Abgaben erhoben hatte und von Friedrich Wilhelm entlassen worden war, entschädigt werden. Darüber hinaus sollte in jedem preußischen Bezirk eine katholische Kirche erbaut werden und noch anderes mehr. Am Ende forderte er 35 000 Taler, »ohne sie könne er in betreff des Pillauer Zolles nicht nachgeben«. Nun begann das Feilschen. Den Durchbruch in der ganzen Sache brachte schließlich die diplomatische »Verehrung« von »drei tausend Gulden Pollnisch jährlicher Pension« aus kurfürstlicher Kasse an den polnischen Kronvizekanzler Hieronymus Radziejowski, der seinen König daraufhin bestimmte, mit 40 000 polnischen Gulden für ihn persönlich und 20 000 Gulden für seine Gemahlin zufrieden zu sein. Aus dem Pillauer Zoll sollte der polnische König Władysław zukünftig 75 000 polnische Gulden im Jahr erhalten sowie zusätzlich 25 000 Gulden Pacht für den Zollanteil der Elbingfahrer, jener Handelsschiffe, die Elbing zum Zielhafen hatten. 24

Am 21. April 1641 erfolgte endlich Friedrich Wilhelms Zulassung zur Regierung – »zum Kummer der nationalen Partei in Polen und der preußischen Stände«, die sich mit ihren Einwänden in Warschau nicht hatten durchsetzen können. Am 7. Oktober fand im Warschauer Schloss die feierliche Belehnung mit dem Herzogtum statt, wobei der Kurfürst vor WładysławIV. unterwürfig die preußische Fahne berührte, dem König den Treueeid leistete und daraufhin, quasi als Belohnung, zu dessen Rechter Platz nehmen durfte.

Es war eine auf altem Herkommen beruhende feierliche Prozedur, die Friedrich Wilhelm, der doch unabhängig und aus eigenem Recht aufzutreten sich vorgenommen hatte, als unwürdig und für sich als Kurfürsten beschämend empfand. 25 Sein Einzug in Königsberg, wohin er aus Polens Hauptstadt Anfang November zurückkehrte, sollte deshalb seine neu gewonnene Handlungsfreiheit hervorheben, die er durch die abgenötigte Botmäßigkeit gegenüber dem polnischen König glaubte erlangt zu haben. Er war so arrangiert, dass seine und Preußens Lehnsabhängigkeit von der polnischen Krone in den Hintergrund traten. Sämtliche Kollegien der Universität mussten ihm ihre Glückwünsche überbringen und die Bürger der Stadt ihn als ihren Landesvater feiern, während die Städte Altstadt und Kneiphof ihm »durch [zwei] prächtige Ehren-Bogen ihre unterthänigste treue Devotion und Freude … erkennen« zu geben hatten. Auf dem einen Bogen waren an der Vorderseite zentral »die Religion nebst der Göttin der Weißheit[,] in der Mitte der Friede« und darunter »Apollo, Mercurius, Vulcanus und Saturnus« zu sehen. Oben an dem Bogen war das Bildnis des Kurfürsten in Lebensgröße angebracht und der ihm so wichtige Wahlspruch »Herr, tu mir kund den Weg, den ich gehen soll«. Auf dem anderen Bogen sollte »ein brennendes und mit Gold-Blechen umgebendes Herz … der treuen Preussen brennende Liebe und Begierde nach ihrem [neuen] Hertzoge« bezeugen. Überdies sollte eine »viereckte« Ehrenpforte von drei Toren auf der rechten Seite des südlichen Durchgangs mit dem brandenburgischen roten Adler und der Beischrift »VIGESCAT!, Er blühe!«, auf der linken der preußische schwarze Adler samt Beiwort »AUGESCAT!, Er wachse und vermehre sich!« seine Ambitionen andeuten. Über dem nördlichen Tor wurden hingegen durch sein Wappen zwischen den Sinnbildern der Gerechtigkeit und der Liebe und seinem »Bildniß … zwischen Religion und Policey« seine »gantz eigene[n] Tugenden« vorgestellt.

Die Abbildungen und Beschreibungen dieser Ehrenpforten ließ er, im freudigen Hochgefühl des Ereignisses, noch im selben Jahr 1641 in Königsberg stechen und in Folio veröffentlichen. 26 Dass er die Forderungen der preußischen Stände im Zuge ihrer Versammlung – des Landtags – als »grundsätzlich berechtigt« anerkennen musste, offenbarte ihm jedoch, dass ihm »die Machtmittel zu einer harten Auseinandersetzung fehlten«. Das trübte seine Stimmung ganz erheblich, spornte ihn aber auch an, sich die nötigen Machtmittel umgehend zu verschaffen. 27

Von der weit entlegenen Residenz in Preußen aus, das er wegen der für ihn gefährlichen Verhältnisse in Berlin-Cölln und der gesamten Mark Brandenburg zunächst nicht verlassen konnte, versuchte Friedrich Wilhelm nun mit Gottes Beistand die Herrschaft über seine Kurlande, an denen nach der Goldenen Bulle von 1356 sein Rang und seine Bedeutung innerhalb der Fürstengesellschaft des Heiligen Römischen Reichs hing, zurückzugewinnen. Diese Kurlande umfassten die Alt- und Mittelmark, die Priegnitz sowie die Uckermark, die im Lauf des Krieges infolge der Durchzüge und Einquartierungen kaiserlicher, schwedischer, sächsischer Heere sehr schwer in Mitleidenschaft gezogen worden waren und nun nicht in »völlige Zerrüttung« geraten sollten. Zudem sollte die unangefochtene, vollkommene Wiederherstellung seiner Oberhoheit über die Mark Brandenburg und seine übrigen Territorien den Fürsten innerhalb des Reichsverbands wie auch denen in Europa seine Souveränität und Stärke signalisieren. Doch erst im Februar 1643 wagte er es, Preußen zu verlassen und in seine Hauptstadt Berlin-Cölln zurückzukehren.

Vorerst galt Friedrich Wilhelms vornehmliche Sorge – »denn in einer Sache von solcher Importantz stehet nichtes zu hasadiren« – den wenigen Landesfestungen, die von brandenburgischen Truppen noch gehalten wurden: Küstrin, Spandau, Peitz, Oderberg und die Werberschanze am Elbübergang bei Werben 28 – Driesen, Landsberg, Frankfurt/Oder und Krossen waren seit 1639/40 von den Schweden besetzt –, weil auf dem Besitz dieser Bollwerke, so seine durch Wedels Schrift bestärkte Überzeugung, vor allem »die Conservation und Erhaltung der gantzen Mark Brandenburgk« beruhte. Welchen Wert befestigte Orte, ja selbst einfache Schanzen für die Behauptung der eigenen territorialen Souveränität besaßen, hatte er in den Niederlanden erlebt. Aufmerksam forschend hatte er dort die Bewegungen, Gefechte und Belagerungen der generalstaatischen Heere im Spanisch-Niederländischen Krieg verfolgt und gesehen, welche Nachteile die Niederländer durch den Verlust von Festungen wie Venlo, Roermond oder der Schenkenschanz im Kampf gegen die Spanier hatten hinnehmen müssen. Es war eine der wenigen Lehren, die er aufgenommen und zeitlebens nicht vergessen hat. Noch in seinem »Politischen Testament« von 1667 war er »zum hochsten« darauf bedacht, dass seine Landesfestungen »aufs beste … verwahret, verbessert undt … auch mit aller notturft« versehen seien, denn nur durch deren Behauptung glaubte er sich seines Besitzes sicher. 29

Die brandenburgischen Befestigungen sollten daher, wie der Kurfürst an die kommandierenden Hauptleute schrieb, gegen alle Anschläge und Anmutungen von außen verteidigt werden. Sie müssten wohl versorgt und gesichert sein, keine fremden Truppen dürften darin aufgenommen werden, nicht einmal die des Reichsoberhaupts, des Kaisers, seien einzulassen, selbst wenn dies von irgendjemandem, »wer es auch sein möge«, verlangt werden sollte. Der delikaten politischen Verhältnisse wegen – seine geringen Truppen, 6000 Mann an der Zahl, waren ja dem Reichsoberhaupt verpflichtet – untersagte er den Festungskommandanten, diesen Befehl öffentlich bekannt werden zu lassen. Im Prager Friedensschluss sei »klar versehen«, pochte er nach außen hin auf seine Rechte, »daß einem jeden Fürsten und Herren freistehe, seine Festungen mit seinem Volk allein zu besetzen«. 30 Die noch gehaltenen Bollwerke sollten, für jedermann sichtbar, weithin Zeichen seiner verbliebenen Macht in der Mark sein und außerdem, so hoffte er, feste und sichere Ausgangspunkte bei dem Bestreben, in naher Zukunft wieder Herr im eigenen Land zu werden. Dies vor allem war ihm wichtig.

Entsprechend der Verfassung des Heiligen Römischen Reiches rechtmäßig Herr im eigenen Land zu sein, dazu war es »nach Ausweis [alten] Herkommens« ein weiteres Mal nötig, »gebührend um eine Belehnung anzusuchen«, nunmehr beim Kaiser, denn die Belehnung mit der Mark war überhaupt erst Voraussetzung für das Vorhaben des Kurfürsten, sich selbst und sein Land in Zukunft, wie Wedel ihm nahelegte, »in einen sicherern und fermerern Stand« setzen zu können. 31 Friedrich Wilhelms Abgesandte beim Reichstag zu Regensburg wurden also angewiesen, den Kaiserlichen fügsam und demütig, wie es sich zieme, die Aufwartung zu machen und ihnen die gute Hoffnung und Zuversicht ihres Herrn zum Ausdruck zu bringen. Wien werde ihm dann – ebenso wie seinem Vater – in »allergnädigster Affection« zugetan bleiben. Schließlich habe er doch »nächst Gott das beste und vornembste Fundament alles Unsers Wolstandes in dieser Welt auf ihre Kais[erliche] Ma[jestä]t gesetzt«.

Er wolle auch dem Kaiser und allen Angehörigen des Hauses Habsburg mit »unterthänigste[r] schuldigste[r] Treue und Devotion« dienen, sollte sein Gesandter Johann Friedrich von Löben versichern, und dass er dem »löblichen und hochrühmlichen Exempel« seines Vaters folgen und sich an Ferdinand III. »als Unserm weltlichen Oberhaupt beständig … halten«, ihm »allen gebührenden unterthänigsten Respect und Gehorsamb« erweisen und nicht unterlassen werde, »in allerunterthänigsten schuldigen Treue und Devotion Zeit unseres Lebens unausgesetzt zu continuiren«. Auch beabsichtige er, rechtzeitig die Belehnung mit den gesamten Reichs- und böhmischen Lehen zu suchen. 32

Dass der Wiener Hof als Gegenleistung für die Belehnung des jungen Kurfürsten wie selbstverständlich davon ausging, die brandenburgischen Truppen würden auch fürderhin – wie es bisher der Fall gewesen war – auf Seiten der Kaiserlichen gegen Schweden kämpfen, ließ sich mit dem Trachten Friedrich Wilhelms, die Kurlande wieder vollständig unter seine Herrschaft zu bringen, allerdings kaum vereinbaren, denn dieses Ansinnen der Hofburg stand einer von ihm und seinen Räten als notwendig erachteten Einigung mit den die Mark kontrollierenden Schweden im Weg. Doch nur durch die Verständigung mit Stockholm würde Friedrich Wilhelm die Hoheit über seine Lande zurückerlangen können.

Die Forderung der im Auftrag des Kaisers nach Königsberg gereisten Gesandten Graf Martiniz und Dr. Kaltschmidt, Friedrich Wilhelm solle seine sämtlichen Reiter dem sächsischen General Hans Georg von Arnim unterstellen, der als Feldmarschall des Kaisers in Schlesien einen Zug gegen das von den Schweden besetzte Pommern plante, suchte der Kurfürst infolgedessen herunterzuschrauben. Er sei guten Willens, ließ er den Gesandten antworten, hoffe und wünsche aber, der Kaiser werde in seiner Sorge um das Reich auch »seine ganz entnervten Lande« bedenken und dass ihm »durch die unaufhörliche[n], harte[n], erlittene[n] und ausgestandene[n] Kriegspressuren in der Kurmark alle … Mittel ganz und gar entzogen«. Mit dem Fußvolk könne er gerade noch die wenigen ihm verbliebenen Befestigungen bemannen, und von der Kavallerie brauche er »zu Behuf d[ies]er Festungen 300 Pferde, die übrigen [jedoch] (nicht über 5–600)« übergebe er dem Kaiser zu dessen freier Disposition. 33 Friedrich Wilhelm hoffte wohl, den Wiener Hof, der ja um die unsichere Situation Brandenburgs wusste, nicht gegen sich aufzubringen, obwohl er das Kommando über den allergrößten Teil seiner geringen Truppen nicht abgeben, sondern selbst in der Hand behalten wollte.

Die alleinige Kontrolle über die Soldaten, die Brandenburg noch unterhielt, hatte Friedrich Wilhelm bitter nötig, um seine politische Selbstständigkeit gegenüber dem Kaiser und auch gegenüber allen anderen Krieg führenden Parteien durchsetzen zu können und seine Handlungsfreiheit, war sie erst einmal wiedergewonnen, in Zukunft zu behaupten. Denn »ohne einer gewissen Anzahl Krieges-Volkes zu Roß und zu Fuß« würde sich dieses »schwerlich thun lassen«, hatte ihm General Wedel in seiner Denkschrift bedeutet und »drei Wege« vorgeschlagen, die er, mit einer kleinen Streitmacht versehen, »nach Gelegenheit der Zeit … gebrauchen« sollte: Friedrich Wilhelm könnte, um wieder Herr in der Mark zu werden – erstens – »bei dem angefangenen Kriege [mit den Schweden] bis zu Ende … verbleipen« und den Ausgang des Waffengangs mehr oder weniger hilflos erwarten, weil seine Truppen für einen ernsthaften Kampf gegen die großen Mächte keinesfalls hinreichten. Er könnte – zweitens – durch die Vermittlung des Königs von Dänemark und des Prinzen von Oranien die Streitigkeiten mit Schweden über das seit 1630 besetzte Herzogtum Pommern gütlich beilegen, das er aber aufgrund der im Grimnitzer Vertrag von 1529 beschlossenen Erbverbrüderung mit den 1637 ausgestorbenen Greifenherzögen allein für sich beanspruchte und als Zeichen seines Vermögens unbedingt in seinen Besitz bringen wollte. Oder er könnte – drittens – »bei dem jetzigen betrübten, elenden Zustand des Vaterlandes … den lieben Frieden so viehl thunlich … ergreifen, denselben aufs Beste … stabiliren«, damit nicht »alles durch die Kriegesflammen gantz und gar in Rauch aufgehe und evertiret werde«, 34 und deshalb darauf hinwirken, von allen Kriegsparteien »die Neutralität … zu erhalten«. 35

Auch in den letzten beiden Fällen war, wie Friedrich Wilhelm erkannte, eine eigene kleine Truppenmacht zur Stärkung seiner Verhandlungsposition und zur Erreichung und Absicherung seiner politischen Ziele ungemein wertvoll, sodass er seine Geheimen Räte wissen ließ, wenn sich über die in den Festungen liegenden Besatzungen hinaus ein ansehnliches Korps Soldaten aufstellen ließe, ohne das Land total zu ruinieren, so werde ihm dies »nicht entgegen, sondern viel mehr lieb und angenehm sein«. 36 Gestützt auf diese kleine Truppenmacht solle der Krieg fortan, »bis Wir den vorgesetzten Zweck des Friedens, welcher Uns und Unseren Landen und Leuten zum höchsten nöthig, … glücklich und wol erreichen«, vor allem defensiv geführt werden, da er befürchtete, eine ausgreifende, offensive Kriegführung würde seinen Territorien und Untertanen »nur noch mehr Unheil und Unglück« verursachen. 37 Freilich wollte er dem Feind dennoch »an allen Orten und Enden … Abbruch … thuen«, vorausgesetzt, seine pommerschen Untertanen müssten nicht »mit Ausplünderungen und Inhaftnehmungen und Wegführungen« rechnen. 38

Gegenüber dem Grafen Schwarzenberg wurde er noch deutlicher. Vom Kriegswesen vor allem werde es abhängen, ob man sich der »Chron Schweden« entgegenstellen könne, mit der »Wir … im öffentlichen schweren Kriege begriffen … und dero Bediente Uns nicht allein die Pommersche Lande vorenthalten«, sondern auch die Kurmark bedrängen, »so gut sie könnten«. Es gehe darum, »wie die Schweden nicht allein so in die Enge getrieben und [so] gehalten [werden könnten], daß sie des Einbrechens in unsere Lande vergessen«. Dazu müssten »in den Pommerischen Landen ihnen die Mittel des Unterhalts ihrer Armee je länger je mehr benommen und ihnen auch die inhabende[n] Plätze nach und nach mehr abgenommen« werden. Schwarzenberg solle, um diese Ziele zu erreichen, mit den kaiserlichen und den brandenburgischen Generalen »aufs fleißigste correspondiren und alle Consilia, so viel müglich dahin dirigiren, daß man den Schwedischen keine Luft lasse, sondern ihnen alle Vorteil aufs beste benehmen« und die Plätze, »daran zu Versicherung und Bedeckung dieser Lande [ihnen] am meisten gelegen und zu deren Abnehmung und Gewinnung einige Apparenz sein kann, entwehren möge«. Mit der dem Kurfürsten zur Verfügung stehenden »Macht an Volke« solle Schwarzenberg sich die »beste Employirung« – ein Erfolg versprechendes Vorgehen – »gegen den Feind aufs beste angelegen sein lassen«. 39

Sich gegenüber Schweden vor der Welt zu behaupten, dessen gerühmte, siegreiche Soldaten zu bezwingen und diese ein für alle Mal aus seinen Territorien zu vertreiben, davon war Friedrich Wilhelm nach seinem Regierungsantritt geradezu besessen, und dieser Anspruch war und blieb Antrieb seiner Politik.

Ihm wird seine geringe Macht bedeutet

Schwarzenberg waren Friedrich Wilhelms Vorgaben durchaus recht. Er war aber der Meinung, »gegen die Schweden [Zurückhaltung oder] moderatoria consilia [zu] gebrauchen« und sich in dem fortgesetzten Krieg neutral zu verhalten, sei den kurfürstlichen Landen »wol zu gönnen«, würde jedoch dazu führen, des Kurfürsten »unstreitiges an vielbezeichneten Pommerischen Landen habendes Erbrecht«, auf dem Friedrich Wilhelm beharrte, »aus den Augen zu setzen«. 40 Dem Statthalter erschien es aussichtsreicher, Schweden aus einer Position der Stärke heraus entgegenzutreten und den schwedischen Truppen in der Mark einige Vorteile abzuringen. Gemäß dem Befehl, der ihm durch von der Schulenburg überbracht worden war, verpflichtete er »die Soldatesque zu Ross und zu Fuss und alle dazu gehörige hohe und nieder Officierer«, ganz wie es nach dem Tod eines Landesherrn üblich war, sogleich auf den jungen Kurfürsten und sandte »etzliche Trouppen zu Ross und zu Fuss« aus, so etwa den Obristen Georg Volckmann in die Altmark, um Tangermünde zu besetzen, oder den Rittmeister Strauss und den Kapitänleutnant Greyner von der kurfürstlichen Leibgarde zu Ross von Cottbus aus nach Schlesien, um gegen die dort liegenden feindlichen Truppen vorzugehen. Dabei gelang es Strauss und Greyner zur Freude Friedrich Wilhelms, in »zwei glückliche[n] Rencontres« den Schweden eine Partie von 150 Pferden abzujagen sowie einen Kornett, einen Wachtmeister und 52 Soldaten mit ihren Pferden gefangen zu nehmen. 41

Weil sie den Schweden an Waffen und Volk unterlegen waren, ihnen in offener Schlacht nicht standhalten konnten, mussten die kurfürstlichen Soldaten sich nach solch kleinen Siegen aber wieder hinter die Mauern der schützenden Festungen in der Kurmark, auf deren Besitz der Kurfürst klugerweise so viel Wert gelegt hatte, zurückziehen. Die schwedischen Truppen nahmen die von den Brandenburgern aufgegebenen oder nur mit schwachem Volk besetzten Ortschaften und Gebiete daraufhin umgehend wieder ein, sodass von den Erfolgen der Strauss, Greyner oder Volckmann nichts übrig blieb. Tangermünde mit seiner sechzig Mann starken Besatzung fiel nach nur sieben Wochen wieder an die mit 2500 Mann zu Fuß und Pferd gegen die Stadt angerückten Schweden, und von Norden, von Mecklenburg aus, drangen Stockholms Soldaten schließlich Anfang 1641 unter dem Generalmajor Axel Lilie in die Mark Brandenburg ein und berannten »mit etlichen Truppen zu Pferde« Neuruppin, eroberten die Stadt mit dem nachgezogenen Fußvolk und »ruinireten … mehrentheils« die beiden brandenburgischen Kompanien, die den Ort verteidigten. Als Lilie mit seinen Soldaten gegen Havelberg weiterrückte, gaben die dort liegenden brandenburgischen Soldaten ihre Stellung eilends auf und zogen sich in die Werbener Schanze zurück.

Auch von Süden drangen die Schweden in die Kurlande vor. Im Ländchen Rinow schlugen Truppen unter dem berüchtigten General Torsten Stalhans, die dem Generalmajor Lilie aus der Lausitz entgegenzogen, den zuvor noch erfolgreichen Rittmeister Strauss, der seine Kraft überschätzt und sich ihnen in den Weg gestellt hatte. Als die Stalhans’sche Soldateska schließlich Ende Februar Zossen eroberte und auf Berlin-Cölln zumarschierte, sahen die an Zahl, Ausbildung und Ausrüstung unterlegenen Brandenburger keine andere Möglichkeit mehr, Stalhans von seinem Vorhaben abzubringen, als die Cöllnischen Vorstädte niederzubrennen, damit die feindlichen Truppen sich dort nicht festsetzen und versorgen konnten.

Diese kompromisslose, militärisch aber sinnvolle Maßnahme, die auf die Bewohner von Stadt und Land keine Rücksicht nahm, führte verständlicherweise zu einem empörten Aufschrei der Bevölkerung. Fortan forderten die Stände der Mark sowie der allergrößte Teil der kurfürstlichen Untertanen, die ihrer lutherischen Konfession wegen mit den Schweden und nicht mit dem reformierten Herrscherhaus sympathisierten, Friedrich Wilhelm nachdrücklich auf, sämtliche Feindseligkeiten gegen den nördlichen Nachbarn einzustellen, die kurfürstlichen Truppen, die sie nicht länger finanzieren und versorgen wollten, zu reduzieren oder, was ihnen noch lieber war, am besten gleich abzudanken. 42 Sie misstrauten ihrem reformierten Landesherrn. Diesen Argwohn seiner lutherischen Untertanen konnte Friedrich Wilhelm während seiner gesamten Regierungszeit nicht beseitigen.

Als die Schweden zwei Wochen später noch einmal Anstalten machten, Berlin-Cölln einzunehmen, erklärte die Bürgerschaft ihrem Landesherrn ohne großen Respekt, dass sie sich »gegen 2000 man wohl wehren wollten, wann aber der Feind mit einem formirten Corpo und dazu gehörigen Stücken« – Geschützen – »vor die Residenzien ankäme, sie alsdann würden accordiren« – die Stadt übergeben – »müssen«. Auch wollten die Bürger Friedrich Wilhelms Reiterei, die bei Stadt- und Landbevölkerung wegen ihrer Disziplinlosigkeit, ihrer willkürlichen Requirierungen und ihrer Brutalität verhasst war, »keines Weges einnehmen« – in die Stadt einlassen – »noch mit ihr umtreten oder einige Musqueten zur Defension in die Hand nehmen«, also nicht einmal in freiem Feld an der Seite der kurfürstlichen Kavallerie kämpfen. 43

Weil die Bevölkerung Friedrich Wilhelm, der sich fast immer auswärts aufgehaltenen hatte, nie gesehen hatte und kaum kannte, brachte sie ihm wenig Vertrauen entgegen. Doch ohne Unterstützung seiner Stände und Untertanen, von denen Gehorsam einzufordern ihm die Machtmittel fehlten, und ohne ein auf ihn eingeschworenes, kampfkräftiges Heer, das den Feinden erfolgreich Widerstand leisten und auf diese Weise Brandenburgs Lage verbessern konnte – ein Teil seiner Truppen war noch immer, seit den Zeiten seines Vaters, auf den Kaiser vereidigt –, musste Friedrich Wilhelm enttäuscht zur Kenntnis nehmen, dass seine Soldaten auf verlorenem Posten standen. Die schwedischen Truppen, wurde gesagt, »spielten mit ihnen wie die Katze mit der Maus«. 44

Notgedrungen befahl er, »dass unsere Völker die Schweden in ihren Quartieren nicht weiter lacessiren« – reizen – »sollten«, da »etliche schwedische Officirer in Mecklenburg und Pommern« Vergeltung angedroht hätten und, sobald »die Wasser überfrieren würden, … sie ihre Revenge … suchen« wollten. 45