9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Aufbau digital

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

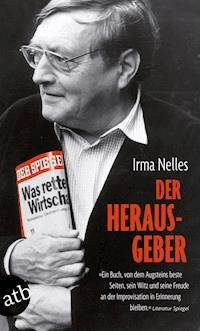

Ein glänzend geschriebenes Porträt des größten deutschen Verlegers Irma Nelles zeichnet das Psychogramm eines exzentrischen Mannes und visionären Journalisten, der von politischem Gestaltungswillen ebenso getrieben war wie von seiner Liebe zu Frauen und der Suche nach deren Nähe. Zugleich ist dieses Buch eine Sittengeschichte der Bundesrepublik und ihrer Medienlandschaft seit den siebziger Jahren. „Mit herrlichen Anekdoten.“ Die Welt Rudolf Augstein gilt als einer der größten Verleger der Bundesrepublik. Das von ihm gegründete Nachrichtenmagazin DER SPIEGEL gehört bis heute zu den einflussreichsten Medien des Landes. Irma Nelles hat Rudolf Augstein viele Jahre lang im beruflichen und privaten Leben begleitet. Sie zeichnet das intime Porträt eines mutigen Journalisten und zerrissenen Mannes, der engste Kontakte in die Welt der Politik wie der Künstler hatte. So ist dieses Buch ein Sittenbild der bundesrepublikanischen Mediengeschichte seit den siebziger Jahren, in der Genialität und Machismus gleichermaßen in Politik und Redaktionsstuben zu Hause waren. „Ein mit viel Sympathie und Verständnis gezeichnetes Psychogramm.“ Frankfurter Rundschau

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 408

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Über Irma Nelles

Irma Nelles, geboren 1946, war viele Jahre lang zunächst Assistentin, später Büroleiterin von Rudolf Augstein. Sie lebt in der Eifel und in Griechenland.

Informationen zum Buch

Ein glänzend geschriebenes Porträt des größten deutschen Verlegers

Irma Nelles zeichnet das Psychogramm eines exzentrischen Mannes und visionären Journalisten, der von politischem Gestaltungswillen ebenso getrieben war wie von seiner Liebe zu Frauen und der Suche nach deren Nähe. Zugleich ist dieses Buch eine Sittengeschichte der Bundesrepublik und ihrer Medienlandschaft seit den siebziger Jahren.

»Mit herrlichen Anekdoten.« Die Welt

Rudolf Augstein gilt als einer der größten Verleger der Bundesrepublik. Das von ihm gegründete Nachrichtenmagazin DER SPIEGEL gehört bis heute zu den einflussreichsten Medien des Landes. Irma Nelles hat Rudolf Augstein viele Jahre lang im beruflichen und privaten Leben begleitet. Sie zeichnet das intime Porträt eines mutigen Journalisten und zerrissenen Mannes, der engste Kontakte in die Welt der Politik wie der Künstler hatte. So ist dieses Buch ein Sittenbild der bundesrepublikanischen Mediengeschichte seit den siebziger Jahren, in der Genialität und Machismus gleichermaßen in Politik und Redaktionsstuben zu Hause waren.

»Ein mit viel Sympathie und Verständnis gezeichnetes Psychogramm.« Frankfurter Rundschau

ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE

Einmal im Monat informieren wir Sie über

die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:

https://www.facebook.com/aufbau.verlag

Registrieren Sie sich jetzt unter:

http://www.aufbau-verlag.de/newsletter

Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir

jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!

Irma Nelles

Der Herausgeber

Erinnerungen an Rudolf Augstein

Inhaltsübersicht

Über Irma Nelles

Informationen zum Buch

Newsletter

Der 31. Oktober 2002 …

1954–1973

1973–1983

1984–1993

1993–2002

Dank

Personenregister

Impressum

Es gibt etwas jenseits von Liebe und Freundschaft.

Die amerikanische Regisseurin Sofia Coppola 2003 in einem Interview zu ihrem Film Lost in Translation

Der 31.Oktober2002 war ein kühler Tag. Es regnete ein wenig.

Julian Augstein rief an und sagte, seinem Vater gehe es sehr schlecht. Nachmittags zwischen vier und sechs Uhr könne ich ihn aber besuchen. Im Israelitischen Krankenhaus. Julians Stimme, die am Telefon sonst immer der kräftigen Stimme seines Vaters ähnelte, klang dieses Mal anders. Heiser und wehmütig.

Vor dem Haupteingang des Krankenhauses stand Rudolf Augsteins Auto mit geöffnetem Kofferraum. Sein Fahrer packte Taschen und Tüten hinein. Unschlüssig ging ich einen schmalen Waldweg hinter dem Krankenhaus entlang bis zu einer Baustelle. Ich erinnerte mich, dass Rudolf von seinem behandelnden Arzt einmal um eine größere Geldspende für eine neue Abteilung dieses Krankenhauses gebeten worden war. Rudolf hatte ihm gesagt, da sei er leider die falsche Adresse, da müsse der Professor Salomon Heine fragen. Der Professor habe seinen Witz nicht begriffen, hatte Rudolf gelacht, als er mir davon erzählte. Vielleicht kannte er die Geschichte seines eigenen Krankenhauses nicht: Der reiche Bankier Salomon Heine, Heinrich Heines berühmter Hamburger Onkel und Mäzen, hatte es im neunzehnten Jahrhundert zum Andenken an seine Ehefrau Betty gestiftet.

Mir war kalt.

Entschlossen kehrte ich um, ging in das Klinikgebäude hinein und suchte die Station, auf der Rudolf lag.

Als ich klingelte, fragte eine Schwester über die Sprechanlage, ja bitte, wer ist da?

Ich sagte meinen Namen. Es dauerte ein wenig, und die Tür wurde aufgedrückt. Anna Augstein stand vor mir. In ihrem halblangen dunklen Haar fielen mir einige graue Strähnen auf. Sie war sehr blass, fast wie damals vor zwanzig Jahren, als ich sie zum ersten Mal gesehen hatte.

Was machst du hier?, fragte sie überrascht.

Kann ich bitte Rudolf noch einmal sehen?, sagte ich.

Plötzlich fühlte ich mich fehl am Platz. Wie eine störende Bittstellerin.

Woher weißt du, dass Rudolf hier ist?, fragte Anna misstrauisch.

Von Julian, antwortete ich etwas verunsichert. Er meinte, ich könne Rudolf um diese Zeit besuchen.

Na gut, komm rein, sagte Anna freundlich. Sie wolle nicht, dass jemand erfährt, wo er ist. Wegen der Bild-Zeitung. Ich solle meine Jacke ausziehen und mir die Hände waschen. Sie holte einen Kittel aus dem Regal: Ziehst du den bitte an?

Ihre Fürsorglichkeit rechnete ich Anna hoch an. Das war ihre Stärke, dachte ich. Mir kamen die Tränen, weil ich aus dem Nebenzimmer Rudolfs immer wieder stockenden Atem hörte.

Er ist sehr schwach, sagte Anna leise. Als sie merkte, dass ich mir über das Gesicht wischte, sagte sie: Weine aber nicht.

Eine hübsche Schwester mit kurzgeschnittenem Haar kam mir aus Rudolfs Zimmer entgegen. Es kam mir vor, als ginge sie auf Zehenspitzen. Aber vielleicht tat ich das selbst auch.

Rudolfs abgedunkeltes Krankenzimmer war wie eine warme Höhle.

Anna nahm Rudolfs Hand, beugte sich über ihn und sagte: Wir haben Besuch, mein Liebling. Dann sagte sie meinen Vornamen und winkte mich zu sich.

Ich ging dorthin, wo Anna gestanden hatte, und nahm vorsichtig Rudolfs Hand. Es schien, als wolle er sich aufrichten. Eigentlich sah er aus wie immer. Nur die Haut spannte sich fast durchsichtig über die Wangenknochen. Er lag auf der Seite. Seine Augen waren geschlossen.

Rudolfs Atem rasselte wieder, und ich hörte meinen Namen.

Wenn ihm früher jemand eine solche Situation geschildert hatte, dann sagte Rudolf sofort: Das bilden sich die Leute doch alles nur ein. Einer, der stirbt, der reagiert nicht mehr.

Damals war ich auch dieser Meinung gewesen, obwohl ich vom Sterben keine Ahnung hatte. Rudolfs Atem stockte hin und wieder. Ich strich ihm vorsichtig über den Kopf. Ich hörte wieder meinen Namen. Anna war hinausgegangen. Ich setzte mich auf einen Stuhl neben Rudolfs Bett. Irgendwann sagte ich: Es war doch alles so schön.

Rudolf hat wirklich recht, dachte ich. In so einer Situation bildet man sich wirklich manches ein. Wäre er gesünder gewesen, hätte ich ganz sicher nichts dergleichen gedacht. Rudolf versuchte zu husten. Diese Laute waren mir vertraut.

Ich war froh, dass Anna mich mit ihm allein ließ, und wischte meine nassen Hände an Rudolfs Bettdecke ab. Leise sagte ich immer wieder dasselbe: Dass alles in Ordnung sei und dass nichts Schlimmes passieren könne. Dabei dachte ich, was rede ich da eigentlich, wo Rudolf doch gerade das Schlimmste passiert.

Am liebsten hätte ich ihm jetzt erzählt, es sei alles wie immer: Überall ist es hektisch, und alle sind schlecht drauf. Weil es ihm ja immer gut gefiel, wenn alle Welt schlechte Laune und sich in der Wolle hatte. Stattdessen fiel mir nur ein: Alle sind zufrieden mit dir. Du hast alles gut gemacht.

Dieses Harmoniegesäusel macht ihn bestimmt ganz nervös, dachte ich. Und jetzt kann er dich deswegen noch nicht einmal anpfeifen. Er kann sich gegen nichts und niemanden mehr wehren. Also sagte ich nichts mehr und wischte mit dem Handrücken in meinem nassen Gesicht herum.

Anna kam zurück ins Zimmer. Ich bat sie um ein Taschentuch. Anna ging an den Nachttisch neben Rudolfs Bett und brachte mir ein weißes Taschentuch. Mir fiel auf, dass sie jetzt sehr müde und auch sehr traurig aussah. Ich war froh, dass ich meine nassen Finger trocknen konnte.

Anna ging jetzt ein bisschen im Zimmer hin und her. Sie will sicher, dass ich wieder gehe, dachte ich. Eigentlich habe ich bei Rudolf ja auch nichts mehr zu suchen. Ich stand auf und blieb unschlüssig an seinem Bett stehen. Rudolf fing wieder an zu husten. Ich nahm seine Hand. Sie war federleicht und warm.

Anna stand plötzlich neben mir.

Er ist ja gut versorgt, nicht wahr?, fragte ich, obwohl es die überflüssigste Frage überhaupt war.

Ich stand neben Rudolfs Krankenbett, als klebte ich am Boden fest.

Natürlich, antwortete Anna. Am Wochenende kommt er nach Hause. Er will es so.

Ich riss mich los.

Anna ging zurück zu Rudolfs Bett. Sie nahm seine schmal gewordene Hand und rückte den etwas locker sitzenden Ehering sorgfältig an seinen Platz.

Zögernd stand ich im Türrahmen und sagte, vielleicht komme ich noch einmal, wenn ich kann. Wahrscheinlich aber habe ich gar keine Zeit. Meine Mutter ist krank, murmelte ich verlegen.

Wie schön wäre es jetzt, dachte ich gleichzeitig, wenn Rudolf mich anblaffte: Wer ist schon wieder krank? Deine Mutter? Soll ich ihr meinen Arzt schicken?

Schnell ging ich hinaus. Ich warf den Kittel in den Wäschesack vor dem Krankenzimmer und steckte das nasse Taschentuch in die Jackentasche.

Auf dem Flur holte ich das Taschentuch wieder heraus und sah, dass es eines der feinen weißen Damasttücher war, die Rudolf immer aufgefaltet über sein Gesicht gelegt und dann hineingeschnäuzt hatte. Genau in die Mitte und genau einmal. Es hörte sich an, als trompete ein Elefant. Danach hatte er das Taschentuch zerknüllt und irgendwohin geschmissen. Und irgendwer hatte es weggeräumt.

Zum ersten Mal freute ich mich über eines seiner Taschentücher. Ich dachte, Rudolf hätte jetzt gesagt, du bist wirklich völlig verrückt geworden. Er hätte sich geschüttelt und gekichert und die Geschichte sofort seinem Fahrer und seiner Haushälterin erzählt. Was ich mir alles so einbildete, wenn einer stirbt. Und überhaupt: Wie ich mich wieder einmal benähme!

Ich irrte über den Krankenhausflur und suchte den Aufzug. Erleichtert, dass niemand mitfuhr.

Vor dem Krankenhaus rief ich ein Taxi. Es war ein kleiner Bus. Ich stieg auf den Sitz neben dem Fahrer. Als er langsam losfuhr, fing ich an zu schluchzen, weil das mit Rudolf und dem großen Uhrmacher, von dem er so oft gesprochen hatte, jetzt beschlossene Sache war.

Was Schlimmes passiert?, fragte der Taxifahrer verdutzt.

Nein, etwas Normales.

Ach so. Jemand krank.

Ich schluchzte wieder. Dieses Mal etwas lauter.

Schlimm krank, stellte der Taxifahrer fest.

Nein, sagte ich. Es ist nur so, dass ich jemanden nie mehr wiedersehe.

Ihr Freund?, fragte er.

Nein.

Obwohl, dachte ich, in seltenen, flüchtigen Augenblicken waren wir sogar befreundet.

Ich schluchzte noch einmal auf. Der Taxifahrer sah erschrocken zu mir hinüber. Er wollte nun doch genauer wissen, was los sei.

Er fing an zu raten: Schlimmer Unfall? Mit Kind oder so was?

Nein, nein. Wirklich etwas Normales. Etwas ganz Normales.

1954–1973

Meine Familie wohnte auf der nordfriesischen Insel Nordstrand in einem uralten, mit Reet gedeckten Pfarrhaus. Mein Vater war Pfarrer der kleinen alt-katholischen Kirchengemeinde St. Theresia. Manchmal erzählte er, die kleine rote Backsteinkirche sei 1616 für holländische Deicharbeiter gebaut und nach Teresa von Ávila benannt worden. Diese sei eine spanische Nonne und eine Kirchenlehrerin gewesen. Und nur wenige Jahre vor dem Bau dieser Kirche starb sie einsam in ihrem Kloster in Spanien. Sie habe uns allen aber ein wichtiges Werk, Die Seelenburg, hinterlassen. Darin, sagte mein Vater, beschreibt Teresa von Ávila die Seele als eine diamantene Burg, in der es viele verschiedene Wohnungen gibt. Diese Seele stellte ich mir geheimnisvoll und gleichzeitig sehr abenteuerlich vor.

Ich war im zweiten Schuljahr. Das war 1954. Im Winter wurde in unserer Wohnstube ein Kachelofen geheizt. Und auch während des Sommers brannte schon frühmorgens ein Herdfeuer in der Küche, auf dem meine Mutter für uns kochte. Fließendes Wasser gab es im ganzen Haus nicht. Meine Mutter seufzte manchmal, wir könnten froh sein, dass wir Strom hätten und nicht auch noch Petroleumlampen putzen müssten.

Zu uns fünf Kindern gesellte sich ein junges Mädchen, das meiner Mutter im Haushalt half. Mit dem geringen Monatslohn, den meine Eltern ihr mit Mühe zahlen konnten, unterstützte Christel ihre Familie, mit der sie – wie uns Kindern häufig erklärt wurde – am Ende des Zweiten Weltkriegs durch Schnee und Eis vor den herannahenden Russen nach Norddeutschland geflüchtet war.

Da mein Vater sich fast immer zu Hause aufhielt, half er ganz selbstverständlich im Haushalt mit, kümmerte sich um den großen Garten, zwei Schweine, ein Dutzend Hühner und natürlich um uns Kinder. Zweimal im Monat fuhr er an den Wochenenden zu einigen Gemeindemitgliedern nach Hamburg.

Aus Hamburg, das er Diaspora nannte, brachte er stets einen Spiegel mit. Der steckte zusammengerollt in seiner Manteltasche, und es war nur der rote Rand zu sehen. Mir wäre es lieber gewesen, er hätte die Hörzu mitgebracht, denn darin gab es einen Fortsetzungsroman, Suchkind312. Die Geschichte handelte von einem Mädchen, das im Krieg seine Familie verloren hatte, und diese Familie wurde vom Roten Kreuz gesucht. Mein Vater aber sagte, es sei nicht richtig, dass dieser Zeitungsmogul Springer mit solch einer Geschichte Geld verdiene. Das Schicksal dieser Kinder sei so entsetzlich, dass sich das nicht gehöre. Die Hörzu kam also nicht ins Haus, stattdessen Der Spiegel.

Die Texte im Spiegel fand ich kompliziert und schwer zu verstehen. Außerdem kamen darin fast nur Männer und selten Tänzerinnen oder Schauspielerinnen vor. Manchmal aber doch. Diese Geschichten versuchte ich dann zu lesen. Sie waren merkwürdig. Es stand nicht drin, welche Kleider die Frauen trugen, ob sie verliebt waren und wie sie ihre Wohnung einrichteten. Deshalb las ich meist nur die Bildunterschriften.

Einmal nahm Vater mich im Zug nach Hamburg mit, was von Nordstrand aus eine halbe Weltreise war. Ich sah die zerbombte Nikolaikirche und hochgetürmte Schuttberge. Wir gingen die Ost-West-Straße hinauf, weil er mir die Speicherstadt zeigen wollte. Er versuchte mir zu erklären, dass er als junger Pfarrer in Süddeutschland als politisch unzuverlässig gegolten habe. Der örtliche Gauleiter, ein überzeugter Nazi, habe ihn nach jeder Sonntagspredigt zu sich bestellt und gedroht, ihn nach Dachau zu schaffen, wenn er weiterhin die Staatsmacht angreife. Ich hörte meinem Vater aufmerksam zu. Viel verstand ich nicht.

Mein Vater sagte oft, im Spiegel, da stehe über die Hitlerzeit wenigstens alles richtig drin. Auch über die Römer. Mit den Römern meinte er den Papst, die Kurie und ihre Kardinäle. Manchmal sagte er, dieser Augstein ist der intelligenteste Kopf, den ich kenne. Der kriegt alles raus und lässt sich nichts gefallen.

Diesen Augstein merkte ich mir, weil er eine Art Meisterdetektiv Kalle Blomquist zu sein schien, der sich auch mal die Großen vorknöpft.

In der Schule langweilte ich mich. Die Lehrer des Mädchengymnasiums waren fast alle ziemlich alt und erzählten viel von früher, einige besonders viel von Ostpreußen, das nun für immer verloren sei. Auf der hintersten Bank am Fenster sitzend, duckte ich mich weg, bis der Unterricht vorüber war. Anschließend schlenderte ich in die Leihbibliothek, stöberte in den ausliegenden Büchern herum und las, bis der Postbus uns Schüler von Husum zurück nach Nordstrand brachte.

Einmal aber wurde es doch unvermutet spannend. Das war im Oktober 1962. Die Geschichtslehrerin sagte und wurde dabei, wie mir schien, noch blasser als sonst: Die Bundesrepublik befindet sich in einer Krise. Dann machte sie eine längere bedeutsame Pause. Schließlich sagte sie: Der Spiegel-Herausgeber Rudolf Augstein ist im Gefängnis.

Meine Mitschülerinnen regte das nicht sonderlich auf. Sie konnten mit diesem Namen wohl wenig anfangen. Ich dachte an einen meiner Lieblingsfilme mit Jean Marais, Der Graf von Monte Christo, und stellte mir vor, dass Rudolf Augstein in einer vermoderten Gefängniszelle sitzen und leiden musste. Die letzten zwei Stunden bekamen wir frei. Uns wurde aufgetragen, von nun an ununterbrochen Radio zu hören und den Verlauf der Krise zu verfolgen.

Wir gingen lieber in die italienische Eisdiele.

Beim Abendessen hielt mein Vater einen langen Vortrag über die Pressefreiheit. Er sagte, das Wichtigste sei die Freiheit der Gedanken und die Freiheit des Wortes. Wenn eines von uns Kindern dazwischenquasselte, sah meine Mutter uns milde mahnend an.

Der Spiegel wurde von jetzt an abonniert und vom Vater per Fahrrad beim Postamt abgeholt. Anfang November war Rudolf Augstein auf einem der Titelbilder zu sehen. Er sah modern und großstädtisch aus, trug einen Glencheck-Anzug, eine schmale Strickkrawatte und eine schwarzumrandete Brille.

Für meine Mutter wurden die Montage nun noch etwas anstrengender. Montags war Waschtag. Frühmorgens wurde unter einem großen Waschkessel ein Holzfeuer entfacht, und meine Mutter rührte mit einem unförmigen Holzlöffel stundenlang immer wieder schwere Wäschestücke in allmählich wie Suppe kochendem Wasser hin und her.

Hinter ihr im Dampf stand jetzt mein Vater und las ihr laut und mit eigenen Kommentaren versehene Artikel aus dem Spiegel vor. Manchmal sagte sie erschöpft, aber wie immer geduldig und mit dem ihr eigenen Witz: Du bist nicht der Bundeskanzler. Jetzt lass das mal mit der Politik, hier kannst du viel besser herumrühren. Sie übergab ihm den Holzlöffel, wischte die Hände an ihrer Schürze ab und verschwand unverzüglich in der Küche.

In der kleinen Inselkirche predigte mein Vater von nun an noch häufiger als sonst von verantwortungslosen Mächtigen, die um das Goldene Kalb tanzten, und zwar in Kirche und Staat, und wie fürchterlich der Hochmut von selbsternannten Staatsfürsten und Soutaneträgern sei. Denen sollten wir niemals die Hände küssen. Die Predigt endete mit einem Gleichnis aus der Bibel, und meine Mutter trat auf der von Holzwürmern zernagten Empore in die Pedale des asthmatischen alten Harmoniums. Besonders hingebungsvoll spielte sie das Kirchenlied Jesu, geh voran auf der Lebensbahn, und wir sangen alle Strophen.

Mit neunzehn verliebte ich mich mit allem Drum und Dran. Das war im Frühling 1965. Kurz nach meinem zweiundzwanzigsten Geburtstag heiratete ich den jungen Mann. Ich bekam schnell zwei Kinder, und er baute am Bonner Rheinufer für uns ein großes Haus.

Im Laufe der Zeit jedoch saß ich mit meinen beiden quirligen Buben immer häufiger auf einem Spielplatz vor der Bonner Universität herum und sah den Studenten zu. Im Sommer lagen sie auf der Hofgartenwiese, lasen und diskutierten heftig. Sie knutschten, lachten und hörten Musik der Rolling Stones. Die meisten waren in meinem Alter, so Mitte zwanzig.

Dort, im Bonner Hofgarten, wuchs in mir der Verdacht, dass ich in eine Art Courths-Mahler-Roman geraten sei, das wahre Leben aber finde bei den Studenten statt. Ich dachte darüber nach, warum die Studentenunruhen von 1968 spurlos an mir vorübergegangen waren. Ich erinnerte mich daran, dass mein Mann Rudi Dutschke einen gefährlichen Demagogen genannt und dann längere Zeit geschwiegen hatte, um schließlich zu sagen: Über kurz oder lang werden die mich sicher enteignen. Rudi Dutschke und die Achtundsechziger schienen über ihm – und damit auch über mir – zu schweben wie ein Damoklesschwert.

In einem Zeitungsartikel las ich das Wort Selbstentfremdung und fragte mich, wie fremd ich mir selbst inzwischen wohl geworden sei. Es störte mich, dass ich nichts Richtiges gelernt und kaum eine eigene Meinung hatte, während viele um mich herum so gebildet und aufgeklärt zu sein schienen.

Immer dringlicher wünschte ich mir, studieren zu können. Aber was? Nach wie vor interessierte ich mich für Film und Literatur, seit ich aber für meine zwei Kinder verantwortlich war, auch für Pädagogik und Psychologie. Aber weder hatte ich ein Abitur noch eigenes Geld. Und vom Leben jenseits meines verblassenden Familienidylls keine Ahnung.

Im Frühjahr 1973 stieß ich im Bonner General-Anzeiger auf diese Annonce: »Die Bonner Redaktionsvertretung des Hamburger Nachrichtenmagazins Der Spiegel sucht junge Nachwuchssekretärin.«

Der Spiegel! Ohne eine Sekunde nachzudenken, rief ich die angegebene Nummer an und bekam sofort einen Termin: 15 Uhr, Dahlmannstraße 20. Von diesem Termin erzählte ich niemandem etwas, vor allem nicht meinem Mann, der Spiegel-Redakteure, wie er manchmal sagte, für Salonsozialisten hielt.

Es widerstrebte mir, mich mit meinem Ehepartner über meine Pläne auseinanderzusetzen. Ich wusste nicht, dass es Gesetze gab, die Ehefrauen daran hinderten, ohne das Einverständnis ihres Ehemannes berufstätig zu sein und ein eigenes Konto zu führen.

Pünktlich kam ich auf meinem türkisfarbenen Klappfahrrad in der Dahlmannstraße an, mitten im Regierungsviertel. Das Bonner Spiegel-Bürohaus war ein moderner Bau, vier Stockwerke hoch, und sah eindrucksvoll aus. Auf dem Parkplatz standen teure Autos. Aufgeregt stellte ich mein Fahrrad ab und ging auf das Bürogebäude zu. Ich dachte, hoffentlich kommen jetzt nicht gerade irgendwelche Nachbarn oder Bekannte vorbei, die mich hier hineingehen sehen.

Die Tür stand offen, aber vor mir baute sich ein dynamisch aussehender Typ auf und sah mich neugierig von oben bis unten an. Um seinen Hals hingen zwei Fotoapparate.

Toll, dachte ich, so sieht sie also aus, die Arbeit bei der Presse.

Der Typ blieb breitbeinig in der Tür stehen und ließ mich nicht vorbei. Er fragte: Wo wollen Sie denn hin?

Ich bin mit Herrn Freudenhammer verabredet, antwortete ich ein bisschen verkrampft.

Ach so, nickte der Typ, schon weniger neugierig, mit Freddy. Erstes Stockwerk, hinten durch, da sitzt er in seiner Zelle.

Das Wort Zelle erstaunte mich ein wenig, und ich dachte, das hat vielleicht noch mit der Spiegel-Affäre von damals zu tun. Der Fotograf guckte mich noch einmal von oben bis unten an, traute sich dann aber offensichtlich nicht, mich zu fragen, was ich bei seinem Kollegen wolle.

Freddy Freudenhammer saß in einer engen Bürostube, bei dessen Anblick mir klar wurde, warum der Typ am Eingang von einer Zelle gesprochen hatte.

Der Spiegel-Redakteur begrüßte mich launig. Offensichtlich war er mit einer gewissen Autorität ausgestattet, obwohl er dem äußeren Anschein nach nur ein schlichter Redakteur war. Erleichtert, dass keine Chefatmosphäre aufkam, wurde ich etwas lockerer.

Freudenhammer setzte sich abwartend zurecht.

Mutig sagte ich, diese Sekretärinnenstelle, das sei ja nun überhaupt mein Traumjob, den wollte ich unbedingt machen, und fügte hinzu: Hier. Mit Ihnen.

Das war reichlich übertrieben, denn in Wahrheit erschien mir das Dasein als Sekretärin nicht unbedingt erstrebenswert.

Doch Freudenhammer fand es ganz offensichtlich völlig richtig, dass jemand so dringend mit ihm zusammen beim Spiegel arbeiten wollte.

Ich tischte ihm eine längere Geschichte auf, wie wichtig es für mich sei, mich weiterzubilden, und dass doch der Spiegel der beste Platz dafür sei.

Das leuchtete meinem Gegenüber durchaus ein. Dennoch fragte Freudenhammer lauernd: Verheiratet?

Ja.

Kinder?

Ja. Zwei.

Freudenhammer fragte, weiterhin lauernd, indem er den Kopf nur ganz wenig zu mir herüberdrehte: Und wie wollen Sie das machen mit zwei kleinen Kindern?

Mir wurde ein bisschen schlecht, und ich antwortete, mein Mann und ich beschäftigten eine Kinderfrau.

Wir hatten zwar eine freundliche spanische Putzhilfe. Die konnte aber kein Deutsch und eignete sich nicht als Kindermädchen.

Ruckartig drehte Freudenhammer seinen Bürostuhl in meine Richtung und fragte: Wo wohnen Sie denn?

Ich beschrieb unser modernes Glashaus mit Swimmingpool und fügte hinzu: Vom Wohnraum aus sehen wir auf den Langen Eugen, das Bonner Abgeordnetenhochhaus.

Freudenhammer fragte jetzt erst einmal nichts mehr.

Dann lauerte er wieder: Und warum wollen Sie arbeiten? Was sagt denn Ihr Mann dazu?

Jetzt wurde mir wieder ziemlich schlecht. Trotzdem sagte ich, vielleicht eine Spur zu hastig: Der ist mit allem einverstanden.

Freudenhammer verstummte, und ich hatte plötzlich Kreislaufprobleme.

In die entstandene Stille hinein fragte ich: Wer war denn der Herr mit den Fotoapparaten? Freudenhammer stand auf und gab mir die Hand, nun plötzlich doch wie ein richtiger Chef: Sie hören dann von uns. Und er fügte hinzu: Das war der berühmte Spiegel-Fotograf Jupp Darchinger.

Einige Zeit später lag im Briefkasten die Mitteilung, ich könne am 1.Juli als Sekretärin in der Bonner Spiegel-Redaktion anfangen. Der Arbeitsvertrag war beigefügt. Als Gehalt war die Summe von 1400 Mark brutto monatlich eingetragen. Ich unterschrieb entschlossen und dachte, wenn ich das jetzt meinem Mann beichte, dann gute Nacht.

Dennoch ging ich zum Briefkasten und warf den Brief ein. Ich langte noch einmal in den Schlitz, um mich zu vergewissern, dass er wirklich im Kasten gelandet war.

Jetzt bin ich wieder unabhängig, zumindest von einem Ehemann, dachte ich, war mir aber nicht ganz sicher, ob das auch stimmte.

Das war 1973, und ich war sechsundzwanzig. Zu Hause ging das erwartete Theater los. Dieses Mal enteignete ihn, soweit ich meinen Mann verstehen konnte, Alice Schwarzer. Die Journalistin forderte eine umfangreiche Gleichberechtigung der Frauen ein und galt als kämpferische Speerspitze eines vor allem in Zeitungen und Zeitschriften ausgetragenen Streits um Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung der Frauen, die von vielen Lesern argwöhnisch verfolgt wurde. Frauen und Freiheit, das konnte nur das Schlimmste bedeuten und rief Ängste nicht nur bei Männern, sondern auch bei der älteren Frauengeneration hervor. Sie fürchtete, die wohlverdiente Anerkennung ihrer Arbeit als Hausfrau und Mutter zu verlieren. Ich folgte meinen eigenen Erkenntnissen, dass mir das Dasein als Nur-Hausfrau nicht guttat.

Mein Mann ging zu einem Anwalt, mit dessen Mutter sich seine Mutter wöchentlich zum Kaffeekränzchen traf. Dieser Anwalt, wie auch schon dessen Vater, hatte, wie von meiner Schwiegermutter häufig genug betont worden war, auch schon Konrad Adenauer beraten. Im Gegenzug ging ich zu einem Bekannten, von dem ich wusste, dass der bereits für Willy Brandt juristisch tätig gewesen war.

Die beiden Anwälte stritten sich ausdauernd darüber, ob in unserem Fall besser das alte oder das bis dahin nur in einem Gesetzentwurf vorliegende neue Scheidungsrecht angewendet werden sollte.

Im Bundestag gab es seit längerem hitzige Debatten, ob bei einer Scheidung an die Stelle des Verschuldungsprinzips das Zerrüttungsprinzip treten sollte. In den Zeitungen waren lange Artikel zu lesen, wie nach einer Scheidung die während einer Ehe erworbenen Pensions- und Rentenansprüche zu regeln seien. Zudem wurde ein neues Namensrecht diskutiert. So sollte der Name des Mannes nicht mehr automatisch gemeinsamer Familienname sein. Die Heiratswilligen konnten sowohl den Namen des Mannes als auch den Namen der Frau zum Familiennamen bestimmen. Auch könnte der Geburtsname dem Ehenamen vorangestellt werden.

Dieses neue Scheidungsrecht, so viel verstand ich, sollte das Leitmodell der Hausfrauenehe durch das Prinzipder Partnerschaft ersetzen.

Böswilliges Verlassen stand in verwirrenden Juristenbriefen, die ich nie zu Ende las.

Während mein Mann und ich uns schon fast wieder vertrugen, stritten sich die Anwälte um unsere Kinder und darum, wer in Zukunft das Sorgerecht habe. Ein gemeinsames Sorgerecht war ausgeschlossen. Das lag juristisch in nebliger Ferne.

Schließlich brachten die Anwälte zu diesem Problem eine gütliche Vereinbarung zustande – wie es in längeren Schriftsätzen hieß: für den Konfliktfall. Bei unserem Scheidungstermin betonten beide Anwälte einträchtig, dass ein Experiment wie unseres, die Kinder gemeinsam erziehen zu wollen – denn darin waren mein Mann und ich uns einig –, nach ihrem Gutdünken zum Scheitern verurteilt sei.

1973–1983

An einigen Tagen begann meine Arbeit im Spiegel-Sekretariat morgens um zehn Uhr. An anderen Tagen kümmerte ich mich morgens um den Haushalt, holte die Kinder mittags aus dem Kindergarten ab und ging erst um vier Uhr nachmittags in die Redaktion.

Die zehn Bonner Spiegel-Redakteure hockten, wenn sie denn in der Redaktion waren, in kleinen Arbeitszimmern, die auf das erste und zweite Stockwerk verteilt waren. Hin und wieder kamen Redakteure anderer Zeitungen oder Zeitschriften vorbei, manchmal Fernsehredakteure wie Ulrich Wickert, der für das TV-Magazin Monitor und als WDR-Korrespondent in Paris arbeitete, oder auch Ernst Dieter Lueg, stellvertretender ARD-Studioleiter in Bonn.

In einem geräumigen Eckzimmer im zweiten Stock residierte der Redakteur, der die Geschäfte führte. Vor diesem Chefzimmer und dem genau darunterliegenden Eckzimmer im ersten Stockwerk saßen sich in einem Vorzimmer je zwei junge Sekretärinnen gegenüber. Schaltzentrale der Sekretärinnen war eine moderne Telefonanlage, die häufig klingelte, und zwei Fernschreiber, deren Rattern von einer Glaswand nur wenig gedämpft wurde.

Manchmal lehnten sich die Redakteure aus den Bürofenstern und plauderten mit Pressesprechern oder sonstigen Informanten, die sie unten auf der Straße entdeckt hatten. In den umliegenden Büros öffneten sich dann sofort die Fenster, und die Korrespondenten anderer Redaktionen hörten aufmerksam zu.

Während einer solchen »Freiluftrecherche« wurde ein lauthals in sein Gespräch verwickelter Redakteur an den Beinen gepackt und kopfüber aus dem Fenster gehalten. Mir erschloss sich nicht ganz, ob dies eine Maßnahme zur diskreteren Gesprächsführung war oder im Zustand kurzfristiger Volltrunkenheit geschah. Denn das Lieblingsgetränk in der einen oder anderen Zelle schien Whisky zu sein.

Die Arbeit im Spiegel-Sekretariat fand ich ungeheuer spannend. Gesellschaftliche Veränderungen lagen in der Luft. Neue, freiheitlichere Lebensformen wurden ausprobiert. Die einen schwärmten von Wohngemeinschaften, die anderen vom Singledasein. Mehr oder weniger offen ging es um sexuelle Freiheiten. Spießig und nicht auf der Höhe der Zeit zu sein, wollte sich niemand mehr nachsagen lassen. Mir gefiel der schnoddrige Umgangston der Kollegen. Die Ironie, mit der sie wie auf einem Schulhof übereinander herzogen. Wozu ich als Jugendliche kaum den Mut aufgebracht hatte, machte mir plötzlich Spaß. Von Tag zu Tag traute ich mir immer mehr zu.

Mir imponierte, wie unbekümmert respektlos die Bonner Spiegel-Leute auch über Politiker, beispielsweise den neuen CDU-Vorsitzenden Helmut Kohl, redeten oder wie sie sich lachend erzählten, was sie wieder mit Franz Josef Strauß oder dem ehemaligen CDU-Vorsitzenden Rainer Barzel erlebt hatten. Aber auch SPD-Politiker wie Herbert Wehner oder Helmut Schmidt bekamen ihr Fett weg. Fast jede Woche diktierten mehrere Redakteure gleichzeitig eine lange Geschichte, an der sie gemeinsam arbeiteten, einer der Sekretärinnen direkt in die Schreibmaschine. Dazu versammelten sie sich im Eckzimmer des geschäftsführenden Redakteurs. Während eines solchen Diktats saß ich an dessen ausladendem Schreibtisch an der Maschine, und davor hampelten drei oder vier hochnervöse Redakteure herum. Dabei versuchten sie so zu tun, als ließe sie alles völlig kalt.

Nach einem sogenannten Brainstorming schrieb der die Geschäfte führende Redakteur die Gliederung der Geschichte mit Kreide auf eine große Schultafel, die an der Wand hing. Jede Geschichte begann mit einem Aufgalopp, dann folgte die Erzähle, und sie endete mit einem dramatisch oder ironisch zugespitzten Schluss, einer Art Schlussapotheose, genannt Schlussapotheke.

Bei der zu verfassenden Geschichte handelte es sich um einen Aufmacher oder gar um eine Titelgeschichte, in jedem Fall aber um eine bahnbrechende Enthülle. Ihre, wie sie behaupteten, unheimlich guten Infos hatten sie in kleine Schreibblöcke geschrieben. Wenn einer von ihnen daraus ganz besonders laut und deutlich vorlas, signalisierte er, dass es jetzt um die Ergebnisse einer exklusiven Recherche ging. Meistens signalisierten dies zwei oder drei Redakteure gleichzeitig. Bis sie sich schließlich auf eine Formulierung einigten, wurde heftig diskutiert, gestritten und laut gelacht. Vor allem dann, wenn ein besonders genialer Vorschlag für einen besonders genialen Satz ganz besonders genial missraten war. Manchmal hatte ich Mühe zu begreifen, welchen der vielen Sätze ich nun eigentlich tippen sollte.

An einer Titelgeschichte arbeiteten wir häufig bis tief in die Nacht hinein, so lange, bis die bahnbrechende Enthülle, und darauf legten die Redakteure den größten Wert, wirklich wasserdicht war. Im wasserdichten Zustand wurde sie dann von der Spätschicht-Sekretärin in den Fernschreiber getippt, in Hamburg von leitenden Redakteuren und anschließend vom Chefredakteur abgesegnet. Auf dieses Absegnen oder auf kritische Nachfragen mussten wir oft bis zwei Uhr nachts warten, vor allem dann, wenn die Enthülle vor der Veröffentlichung auch vom Herausgeber Rudolf Augstein gelesen wurde.

Im Spätsommer 1973 hieß es plötzlich: Der Herausgeber kommt. Ich war sehr gespannt: Rudolf Augstein persönlich!

Dass er ins Haus stand, fiel sofort auf. An solch einem Tag wirkten die Redakteure rasierter und frisierter als sonst und trugen ordentliche Anzüge, sogar mit Krawatte. Lediglich Paul Lersch, der sich wegen eines Artikels von ihm über den Krieg in Vietnam in der Tageszeitung Die Welt mit dem Springer-Verlag überworfen hatte und nun im Bonner Spiegel-Büro für die FDP zuständig war, trug weiterhin einen hellgelben, etwas fleckigen Pullover. Die Herren taten zwar alle so, als sei dieser Besuch für sie Routine, doch schon morgens um neun ging zwischen Bonn und Hamburg ein ausführliches Hin-und-Her-Telefonieren los.

Es war mir fast unheimlich, wie sehr sich die Atmosphäre im Büro plötzlich veränderte. Bisher hatte ich die Spiegel-Leute als ganz und gar nicht autoritätshörig erlebt. Aber jetzt schien der liebe Gott persönlich vor der Tür zu stehen. So etwas wie Angst machte sich breit.

Auf mein verwundertes Nachfragen bekam ich von den Redakteuren zu hören: In der Tat, Rudolf Augstein ist jemand ganz Besonderes. Seit Gründung des Spiegels habe Augstein eine Mannschaft geformt, die genau weiß, worauf es im Journalismus ankommt, wurde mir erklärt. Alle Spiegel- Schreiber inhalierten Augsteins Denke wie die Atemluft. Jeder Journalist, der neu ins Haus komme, müsse erst noch einmal eine Art Lehre durchlaufen, um zu begreifen, was und warum er genau so und nicht anders zu schreiben habe.

Trotz allem, Rudolf Augstein lässt uns große Freiheiten, lobten die Redakteure ihren Chef. Und sie können sich darauf verlassen, dass er im Zweifelsfall mit seiner Kompetenz und seiner Macht hinter ihnen steht. Das mache ungeheuer sicher. Man schreibe ohne Furcht vor Konsequenzen, es sei denn, man habe schlampig gearbeitet. Augstein hat eine natürliche Autorität, ein scharfes politisches Urteil. Und sein journalistisches Gespür ist phänomenal, schwärmten die Redakteure.

Paul Lersch, sonst nicht gerade geneigt, in idealisierende Lobhudeleien auszubrechen, hatte bislang fast andächtig geschwiegen, um dann begeistert auszuholen: Ungeheuer witzig sei Augstein bei allem auch noch. Im Journalismus gebe es niemanden, mit dem er zu vergleichen wäre. Er sei froh, dass er bei ihm arbeiten könne.

Der Herausgeber hatte wie immer einen Learjet gechartert und war nach einem Anruf des Hamburger Augstein-Sekretariats, das seinen Abflug aus Hamburg vermeldete, vom Bonner Bürofahrer auf dem Köln-Bonner Flughafen abgeholt worden.

Die Türen zu den Büros der Sekretärinnen standen stets offen, der schmale Redaktionsflur war daher unter ständiger Beobachtung.

Das Erste, was ich von Rudolf Augstein wahrnahm, war seine tiefe, sehr männliche Stimme. Als wollte er uns alle wecken, rief der Herausgeber laut durch den langen Flur: Gu – ten Tag!

Er wirkte schneidig und dynamisch, war braun gebrannt, trug einen hellen eleganten Sommeranzug und, der Siebziger-Jahre-Mode entsprechend, lange Koteletten. Im Schlepp hatte er seine Ehefrau Gisela.

Im Büro erzählte man sich, Gisela Stelly Augstein arbeite als Drehbuchautorin und Filmemacherin. Vor ihrer Ehe mit Rudolf Augstein war sie Journalistin bei der Zeit. Gisela Stelly Augstein sah aus wie ein Filmstar. Zu ihrem schulterlangen kupferfarbenen Haar trug sie eine Art Mantelkleid, das sie bei jedem Schritt umwehte. Sie war kaum geschminkt und hatte eine beneidenswert glatte, fast weiße Haut.

Der Herausgeber fegte unverzüglich ins Sekretariat und sagte kurz und cheffig: Geben Sie mir mal den Forschungsminister, Horst Ehmke.

Seine Frau Gisela stand hinter ihm im Türrahmen.

Ohne sich nach ihr umzudrehen, sagte der Herausgeber ebenso cheffig wie zuvor ins Sekretariat hinein: Du kannst dich ja hier dazusetzen und dich mit den Damen unterhalten.

Im ersten Moment dachte ich, was meint er denn damit? Eine Art Kaffeeklatsch? Unser Sekretariat war eine ziemlich karge Bude und nicht gerade einladend.

Frau Augstein sah sich kurz um und bemerkte das in diesem Augenblick leerstehende Eckzimmer neben dem Sekretariat.

Wie gut, sagte sie, da ist ja ein Zimmer frei, dann setze ich mich dorthin.

Sie ging in das Eckzimmer und zog mit gelassener Geste die Tür hinter sich zu.

Rudolf Augstein hockte inzwischen in einer der freien Redakteurszellen und telefonierte hektisch. Es ging um das 1972 gescheiterte konstruktive Misstrauensvotum des CDU-Vorsitzenden Rainer Barzel gegen Bundeskanzler Willy Brandt – oder vielmehr darum, wer damals wohl aus den eigenen Reihen gegen Barzel gestimmt haben könnte, womöglich sogar Bestechungsgeld genommen hatte und von wem. Ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss versuchte das aufzuklären.

Im Sekretariat klingelte das Telefon. Ich hob ab, und der Herausgeber rief kurz und knapp: Papier bitte!

Irritiert dachte ich, was für Papier denn? Schreibpapier lag überall auf den Tischen herum.

Unvermittelt fiel mir ein, wie die Redakteure, wenn sie auf dem Klosett hockten und kein Klopapier vorfanden, aus der Kabine herausbrüllten: Papier! Dann rannte eine der Sekretärinnen zur Männertoilette und schmiss wütend eine neue Rolle Toilettenpapier durch den von innen zehn Zentimeter weit aufgehaltenen Türspalt.

Ich nahm ein Paket Schreibpapier, DIN A4, zur Hand und brachte es hinein zum Herausgeber. Um ja nicht zu stören, legte ich das Paket mit den fünfhundert Blatt besonders rücksichtsvoll vor ihn auf den Schreibtisch.

Mein Gott, ich will doch kein Buch schreiben, zischte Rudolf Augstein gereizt, ohne aufzusehen und ohne sein Telefonat zu unterbrechen.

Verstört hinterließ ich auf dem Schreibtisch nur einige wenige Blätter, ging zurück an meinen Arbeitsplatz und dachte: Besser, man hat mit dem Herausgeber nichts zu tun.

Zu meinem Alltag gehörten jetzt auch massive Schuldgefühle: wenn ich zu spät zum Kindergarten kam; wenn die Kinder, warum auch immer, weinten; wenn sie nicht einschlafen wollten; wenn ihnen das Essen nicht schmeckte.

Meine Freundin, die Spiegel-Redakteurin Marion Schreiber, tröstete mich: Das meiste ist doch Ideologie, sagte sie. Die Zeiten mit dem Mutterkreuz sind wirklich vorbei. Für unsere Kinder ist es nur gut, wenn wir uns, gerade weil wir Mütter sind, weiterentwickeln können.

Im Stern las ich eines Tages einen Artikel über die Rolle der Frauen während der Nazizeit. Dort war ein Foto abgedruckt, das etwas Provozierendes hatte und mich an eine Filmszene von Rainer Werner Fassbinder erinnerte. Das Foto zeigte einen deutschen Offizier während der NS-Diktatur, der vor einer schönen Varietétänzerin kniete. Der Nazikavalier ging anscheinend anbetend in die Knie, und die Tänzerin bewegte sich anscheinend unbekümmert. Ihre Verführungskunst setzte sie dabei sehr gezielt ein. Es war nicht eindeutig, wer von beiden mehr Macht ausübte.

Dieses Bild klebte ich mit Tesafilm an die Fensterscheibe der Fernschreiber-Kammer. Niemandem in der Redaktion fiel dieses Foto auf, und niemand sagte etwas dazu.

Ganz anders Rudolf Augstein. Bei einem weiteren Besuch im Bonner Büro stand er nur wenige Augenblicke in unserem Sekretariat, sah dieses Foto und stutzte. Er stellte sich ganz nah davor und betrachtete es sehr genau.

Haben Sie das hier aufgehängt?, fragte er schließlich, ohne sich umzudrehen.

Mhm, murmelte ich, und plötzlich war mir dieses Bild entsetzlich peinlich.

Rudolf Augstein wandte sich um und sah zu mir herüber. Zum ersten Mal bemerkte ich, dass er mit dem rechten Auge leicht schielte. Als wolle er sich auf etwas punktgenau konzentrieren, rollte er es dann aber zur Augenmitte, bis beide Augen gerade standen. Zyklophorie nennen Augenärzte dieses Verrollen der Augen. Verlegen ordnete ich einige Papiere auf meinem Schreibtisch, um diesem prüfenden Blick zu entgehen.

Im Frühjahr 1974 brach über das Regierungsviertel im beschaulichen katholischen Bonn eine Art Erotomanie herein, befeuert durch wilde Gerüchte wegen angeblicher Affären des Bundeskanzlers Willy Brandt.

In der Spiegel-Redaktion wurde unter lautem Gelächter diskutiert, wer im Kanzleramt und den Ministerien mit wem und wann, auf welche Weise, wie lange und warum überhaupt im Bett gewesen war oder womöglich gerade sei.

Es hörte sich an, als werde die Republik rund um die Uhr von den abenteuerlichsten Liebeslagern aus regiert.

Man spekulierte über Journalistinnen in Salonwagen, die mit Bundeskanzler Brandt durch die Republik reisten, über deren schwedische Kollegin und sogar über konspirative Treffen. Es war von Schlapphüten und dem Verfassungsschutz, unter Gelächter auch von verwanzten Betten die Rede.

Immer wieder ging es darum, wer, wo und warum mit Willy Brandt unterwegs gewesen sei und was sein Reisemarschall, der im April als DDR-Agent entlarvte und verhaftete Günter Guillaume, wohl alles ausspioniert haben könnte. Der Verfassungsschutz stellte Akten mit einem großen »K« darauf sicher, wobei dieses »K« nicht für »Kanzler«, sondern für »Kommunisten« stand. Nach und nach enthüllte nicht nur der Spiegel, dass Günter Guillaume Offizier im besonderen Einsatz gewesen war und für das DDR-Ministerium für Staatssicherheit agiert hatte. Als jahrelanges Mitglied der SPD war ihm eine beachtliche Karriere bis hin zum Vertrauten des Bundeskanzlers Willy Brandt gelungen.

Der Staatssekretär im Kanzleramt Günter Gaus tauchte hin und wieder unangemeldet im Spiegel-Büro auf, wie stets im dunklen Dreiteiler. Kurzsichtig blinzelnd stand er dann manchmal auch im Sekretariat herum. Er blinzelte so nervös, als schien er zu denken, na, Mädels, wer von euch war denn auch schon mit dem Kanzlerspion …

Anfang Mai amüsierten wir jungen Frauen uns über die Bild-Schlagzeile Machte Kanzler-Spion Porno-Fotos… Im Artikel darunter stand aber nichts Sensationelles über den Bundeskanzler, sondern nur dass ein oder zwei alleinstehende Sekretärinnen irgendwo in Bonn mal etwas mit dem zum unwiderstehlichen Frauenhelden hochstilisierten Günter Guillaume angefangen hatten.

Beschädigt durch diesen Politskandal, trat Bundeskanzler Willy Brandt im Mai 1974 zurück.

Einige Monate später, im Herbst 1974, begegnete ich auf einem FDP-Parteitag in Hamburg dem Herausgeber des Spiegels ein drittes Mal.

Paul Lersch hatte mich auf diesen Parteitag mitgenommen, damit ich, wie er sagte, auch einmal den etwas normaleren Politalltag kennenlerne.

Rudolf Augstein sollte als ordentlicher FDP-Delegierter des Bezirks Ostwestfalen-Lippe eine Rede halten.

Vor seiner Rede stand der Herausgeber mit etlichen Spiegel-Redakteuren an einem der hohen Partytische, an den er schon seiner geringen Körpergröße wegen überhaupt nicht passte. Augenscheinlich fühlte er sich äußerst unwohl. Er trug einen grauen Anzug und hatte die Krawatte gelockert, der erste Hemdknopf stand offen. Es wurde Bier getrunken. Und es war, so schien mir, eine Art sportlicher Wettbewerb im Gange, wer wen am schnellsten unter den Tisch saufen könne. Dieses Kampftrinken kannte ich bereits aus der Bonner Politszene-Gaststätte Rheinlust, ebenso das nach und nach in Chaos übergehende Kampfsprechen.

Augstein war in beiden Disziplinen offensichtlich ungeübt. Ich hatte im Gegenteil den Eindruck, dass ihm vom Bier übel wurde. Denn kaum hatte er ein Bierglas ausgetrunken, rannte er hinaus, wie ich vermutete, auf die Toilette, um sich dort erst einmal zu erleichtern. Dieses Hinausrennen kannte ich von mir selbst, wenn es den trinkfesten Spiegel-Kollegen gelungen war, mich nach Redaktionsschluss zu mehr als zwei Halben zu überreden.

Wahrscheinlich hat er Lampenfieber wegen seines öffentlichen Auftritts, so jedenfalls reimte ich mir Augsteins Gerenne zusammen.

Augstein war immer häufiger abwesend. War er wieder anwesend, trank er das eilfertig für ihn georderte Bier mit zunehmend schlechter Laune aus. Irgendwann kam ein junger Mann an den Tisch und raunte ihm etwas zu. Augstein stöhnte auf und nickte ergeben.

Kurz darauf stand er hinter einem Rednerpult auf der Bühne. Das Mikrofon war viel zu hoch für ihn. Er sah ramponiert aus. Eine Haarsträhne klebte in der Mitte seiner Stirn und ließ ihn wie einen Komödianten aussehen, der den Napoleon gibt.

Augstein reckte den rechten Arm in die Höhe, ballte die Faust und schüttelte sie mehrmals hin und her. Die Geste wirkte wie eine Kampfansage, schien aber eher eine Geste der Verzweiflung zu sein.

Er rief etwas von Durchziehen, von elender Mendelei und mehrmals Wir brauchen Genscher! Genscher nach vorn! Dabei schlug er mit den Fäusten rhythmisch auf das für ihn ebenfalls zu hohe Rednerpult. Es wurde heftig gepfiffen und gebuht. Nach wenigen Minuten Redezeit zog ihn jemand vom Podium, und Augstein tauchte in einem gestikulierenden Männerpulk unter.

Danach gab es wieder Bier und nun auch eine Erbsensuppe.

Dieses Mal saßen wir um einen runden Tisch gruppiert. Augstein war bleich und wirkte angegriffen. Trotzdem redeten die Redakteure eifrig auf ihn ein. Der Herausgeber hörte geduldig zu und trank, im Gegensatz zu den anderen, das vor ihm stehende Bier sehr langsam aus.

Irgendwann wurde über den Einfluss des Papstes und der katholischen Kirche auf die Familienpolitik der CDU/CSU in den bevorstehenden Landtagswahlkämpfen in Bayern und Hessen diskutiert.

Sind Sie in einer Kirche?, wandte sich der Herausgeber plötzlich an mich. Es kam mir so vor, als nehme er mich zum ersten Mal wahr.

Ich bin alt-katholisch. Wir haben es nicht so mit dem Papst, antwortete ich zögernd.

Augstein nickte kurz und erklärte der Männerrunde, die außer Bier nicht mehr sonderlich viel aufnahm: Das waren ordentliche Leute. Der Bismarck brauchte die Bischöfe, die diese liberale Kirche gegründet hatten, im sogenannten Kulturkampf gegen die Übermacht der römisch-katholischen Kirche. Die Alt-Katholiken haben sich 1872 unter Pius IX. gegen das Dogma der Unfehlbarkeit des Papstes gesperrt. Alt-katholische Priester dürfen übrigens heiraten. Weitere erklärende Sätze gingen in der alkoholisierten Unterhaltung der Redakteure unter.

Im März 1975 hieß es im Bonner Büro: Geheime Kommandosache, jemand muss zum Herausgeber in dessen Schweizer Urlaubsort. Die Wahl fiel auf mich. Mir wurde ein DIN-A4- Briefumschlag in die Hand gedrückt, in dem sich ein Tonband befand, und ein weiterer Umschlag mit einer ziemlich hohen Summe Schweizer Franken. Ich wurde ermahnt, beides nicht aus den Augen zu lassen und unverzüglich in den Nachtzug von Bonn nach Chur zu steigen. In St. Moritz war ein Hotelzimmer für mich gebucht. Vorher aber sollte ich die Reise in Celerina, einem kleinen Skiort vor St. Moritz, kurz unterbrechen, um Augstein die Umschläge auszuhändigen.

Zum ersten Mal in meinem Leben fuhr ich in einem Schlafwagen erster Klasse. Ich legte die wertvollen Umschläge unter mein Kopfkissen und las noch ein wenig.

In der kleinen Rhätischen Eisenbahn nach St. Moritz, in die ich in Chur umgestiegen war, gab es einen plüschigen Speisewagen, eine handgeschriebene Speisekarte und einen Kellner, der mich beflissen bediente. Ich frühstückte und sah durch das Fenster die verschneiten Dörfer in den Schweizer Bergen vorüberziehen. Die Sonne schien, und ich dachte, was für ein schönes Leben.

Der Zug schraubte sich nach Celerina hinauf, an mehreren kleinen Bahnhöfen vorbei Richtung Samaden. Schließlich kam Augsteins Urlaubsort in Sicht. Celerina war, vom Zug aus gesehen, nicht wirklich idyllisch. Es standen ein paar unspektakuläre Apartmenthäuser am Hang. Der Zug passierte mit lautem Pfeifton eine Bahnschranke. Dann hielt er auf einem winzigen Bahnhof mit Zeitungskiosk.

Da nimmt jetzt sicher ein Chauffeur mit Mütze und Handschuhen die Umschläge in Empfang, dachte ich.

Auf dem leeren Bahnsteig stand ein kleiner, fahlgesichtiger Mann, offenbar in einem Sommermantel. Er trat von einem Fuß auf den anderen. Ich erkannte ihn sofort, es war Rudolf Augstein.

Ich öffnete die Zugtür und blieb im Türrahmen stehen. Er kam langsam auf mich zu und streckte die Hand aus. Ich reichte ihm die Tasche mit den Umschlägen, und es entstand ein kurzes Hin und Her, weil er mir die Hand eigentlich zur Begrüßung hingestreckt hatte. Etwas verlegen stieg ich aus.

Sie kommen dann mit zu mir, sagte er freundlich und hängte sich die Tasche über die Schulter. Ich trug die kleine Reiseschreibmaschine, um die Rudolf Augsteins Sekretariat gebeten hatte.

Schweigend gingen wir einen Hügel hinauf, bis er schließlich fragte: Wie war die Reise?

Sehr angenehm, antwortete ich.

Waren Sie schon mal hier?

Nein, sagte ich, ich war nur einmal auf der Bettmeralp.

Gut, nickte er und schwieg dann wieder.

Ich war immer noch verlegen und dachte, wie zierlich er ist. Ich stellte fest, dass er keinen Sommermantel trug, sondern einen gutgeschnittenen, mit Innenpelz gefütterten Trenchcoat, dazu passend pelzgefütterte Stiefel. Er hinkte leicht.

Der Herausgeber bog in eine Sackgasse ein und blieb vor einem weißen dreistöckigen Wohnhaus mit dunkelbraunen Balkonen stehen. Er schloss die Haustür auf und sagte: Ich höre mir erst einmal das Tonband an, wahrscheinlich brauche ich Sie noch. Sie können oben im Dachstübchen wohnen.

Das Dachstübchen war eine gemütliche kleine Mansardenwohnung. Dort erwartete ich, dass ich, wie angekündigt, mit dem Herausgeber arbeiten würde.

Ich hörte aber nichts von ihm.

Auch am nächsten Morgen meldete sich niemand. Ich wartete bis halb zehn, dann ging ich in die Wohnung eine Treppe tiefer. In einem Vorraum war ein kleiner Tisch mit einem Frühstück für eine Person hergerichtet. Ich setzte mich, aß etwas und las in einer bereitliegenden Zeitung.

Plötzlich kam aus einem Nebenraum ein Herr, den ich zu kennen glaubte: Charles Regnier. Der, wie ich in diesem Augenblick dachte, mir vom Theater bekannte Schauspieler gab mir hocherfreut die Hand und sagte, ich bin Henri, Henri Regnier.

Diesen Namen wiederum kannte ich seit meiner Nordstrander Kindheit aus dem Radio. Unvermittelt sah ich mich mit Eltern und Geschwistern im Pfarrhaus auf Nordstrand in der Wohnstube sitzen und hörte den Sprecher des Nordwestdeutschen Rundfunks: Dies war eine Sendung von und mit Ernst Schnabel. Regie: Henri Regnier.

Dieser Henri Regnier stand hier also plötzlich vor mir und rief: Wir wundern uns schon, dass Sie so lange schlafen! Er schoss ins Nebenzimmer und fragte auffällig laut: Ist das denn richtig? Sie sitzt nebenan und frühstückt ganz allein.

Rudolf Augsteins tiefe Stimme antwortete: Sie kann auch mit uns frühstücken.

Ich hatte nicht den Eindruck, dass er das wirklich wollte.

Henri Regnier winkte mich heran, und als ich Augsteins geräumiges Frühstückszimmer betrat, wurde ich von einer kleinen Runde von Gästen aufmerksam gemustert. Alle außer Augstein waren ziemlich neugierig.

Henri Regnier übernahm das Vorstellen: Rechtsanwalt Heiner Senfft aus Hamburg, Schauspieler Rainer Penkert aus München, seine Ehefrau Heike. Heiner Senfft, sagte Henri Regnier bedeutungsvoll, ist der Ziehsohn von Friedrich Sieburg. Das Wort Ziehsohn betonte er dabei. Die Runde griff das Wort auf und machte einige Scherze. Dann war von Henri Nannen und Hildegard Knef die Rede, ob und wenn ja, warum Rudolf Augstein irgendwann einmal bei der Filmschauspielerin abgeblitzt sei. Es wurde fröhlich gelacht.

Augstein blieb völlig ruhig und fragte irgendwann in das Gelächter hinein, ob ich wisse, wer Friedrich Sieburg sei. Ich sagte vorsichtshalber ja, obwohl ich es nicht ganz genau wusste.

Das muntere Geplauder war beim Thema Frauenhaus angekommen, und Heike Penkert rief, für Rudolf sei das doch der einzig richtige Aufenthaltsort.

Ja, aber als Opfer, nickte Rudolf Augstein und verzog dabei keine Miene.

Es folgte eine längere Unterhaltung darüber, dass Heike Penkert, eine frühere Kollegin von Silvia Sommerlath, 1972 bei den Olympischen Spielen in München war und dass sie miterlebt hatte, wie die Hostess Silvia Sommerlath sich seinerzeit mit dem schwedischen Thronfolger Carl Gustaf verbandelte. Irgendwann sagte Augstein gelassen, natürlich wird sie die Mächtige sein.

Danach löste sich die kleine Runde auf.

Im Haus wurde es still. Ich setzte mich in den Vorraum von Augsteins Wohnung, wartete auf Anweisungen und las.

Nichts geschah.

Am Nachmittag herrschte plötzlich Betriebsamkeit. Rudolf Augstein hüpfte um Henri Regnier herum und diskutierte mit ihm, wie und wann Henri jemanden vom Bahnhof abholen sollte. Dabei trat er von einem Fuß auf den anderen, so wie ich es schon auf dem Bahnhof gesehen hatte. Diesmal hopste er sogar dabei.

Mindestens zehnmal rief er den Namen Toni. Mir wurde erklärt, Rudolf Augstein sorge sich darum, ob Henri Regnier seine Frau, Antonia Hilke, auch rechtzeitig vom Bahnhof abholen werde.

Antonia Hilke! Damals auf Nordstrand kroch ich fast in den Fernseher hinein, wenn Antonia Hilke in ihrer Sendung Neues vom Kleidermarkt die Modetrends erläuterte. Yves Saint Laurent, Dior, Chanel, all diese Namen kannte ich von ihr.

Du meine Güte, dachte ich, was ziehe ich jetzt bloß an?

Als Antonia Hilke-Regnier mich nach ihrer Ankunft kurz begrüßte, kam sie gerade aus dem Bad und trug einen dunkelblauen Frotteemantel.

Der Herausgeber umtanzte sie wie ein Kleinkind und rief: Erzähl, erzähl, wie war es in Paris, wie waren die Weibers?

Im Hinausgehen hörte ich noch, wie Antonia Hilke mit ihrer warmen, mir seit Teenagerzeiten vertrauten Stimme antwortete: Hör endlich auf, entsetzlich.

Mir war nicht klar, ob sie damit die Pariser Weibers oder Augsteins Fragerei meinte.

Nach der Tagesschau bestellte mich Augstein zu sich. Ich saß eine Weile in seinem Arbeitszimmer herum und war total verklemmt. Er las in seinen Unterlagen.

Ich wartete.

Augstein las lange, ohne aufzusehen, er bedeckte mit der rechten Hand das rechte Auge. Ich kam mir überflüssig vor.