Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

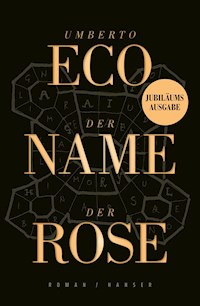

Umberto Ecos Weltbestseller wird 40 – eine Jubiläumsausgabe

Ecos legendärer Roman, 40 Jahre nach Erscheinen in einer Prachtausgabe mit Zeichnungen des Autors: Italien, 1327. In einem Benediktinerkloster kommt es zu unheimlichen Todesfällen. Ein Mönch ertrinkt im Schweineblutbottich, ein anderer springt aus dem Fenster, ein dritter liegt tot im Badehaus. Der Abt bittet den für seinen Scharfsinn weithin bekannten Franziskaner William von Baskerville um Hilfe. Mit „Der Name der Rose“ – über 50 Millionen Mal verkauft, mehrfach verfilmt und inszeniert – hat der große Kenner des Mittelalters das Genre des historischen Romans neu erfunden. Die unterschiedlichen Lesarten, vom wissenschaftlichen Diskurs bis hin zum Thriller, verblüffen und begeistern bis heute.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 1023

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Beliebtheit

Sammlungen

Ähnliche

UMBERTO ECO

DER NAME DER ROSE

Roman

Jubiläumsausgabe mit Originalzeichnungen von Umberto Eco

Aus dem Italienischen von Burkhart Kroeber

Mit einem Nachwort von Philipp Blom

Carl Hanser Verlag

INHALT

Natürlich, eine alte Handschrift

Anmerkung

Prolog

ERSTER TAG

PRIMA

Worin man zu der Abtei gelangt und Bruder William großen Scharfsinn beweist.

TERTIA

Worin Bruder William ein lehrreiches Gespräch mit dem Abt führt.

SEXTA

Worin Adson das Kirchenportal bewundert und William seinem alten Freund Ubertin von Casale wiederbegegnet

GEGEN NONA

Worin William ein sehr gelehrtes Gespräch führt mit dem Bruder Botanikus Severin.

NACH NONA

Worin das Skriptorium besichtigt wird und man viele fleißige Forscher, Kopisten und Rubrikatoren kennenlernt sowie einen blinden Greis, der auf den Antichrist wartet.

VESPER

Worin der Rest der Abtei besichtigt wird und William erste Schlußfolgerungen über den Tod des Adelmus zieht sowie mit dem Bruder Glaser spricht, erst über Lesegläser und dann über die Hirngespinste der allzu Lesebegierigen.

KOMPLET

Worin William und Adson die üppige Gastfreundlichkeit des Abtes genießen und die grimmige Konversation mit Jorge.

ZWEITER TAG

METTE

Worin kurze Stunden mystischen Glücksgefühls unterbrochen werden von einem überaus blutrünstigen Ereignis.

PRIMA

Worin Benno von Uppsala einiges zu erzählen hat, anderes dann auch Berengar von Arundel, und Adson am Ende lernt, was wahre Buße ist.

TERTIA

Worin man Zeuge eines vulgären Streites wird, Aymarus von Alessandria sich in Anspielungen ergeht und Adson über die Helligkeit meditiert sowie über den Kot des Teufels. Anschließend begeben sich William und Adson erneut ins Skriptorium, William sieht etwas Interessantes, führt ein drittes Gespräch über das Erlaubtsein des Lachens und kann schließlich doch nicht sehen, was er gern sehen möchte.

SEXTA

Worin Benno seltsame Dinge erzählt, aus denen man wenig Erbauliches über das Klosterleben erfährt.

NONA

Worin der Abt sich stolz auf die Reichtümer seiner Abtei und furchtsam vor Ketzern erweist und Adson am Ende bezweifelt, ob er gut daran tat, sich hinaus in die Welt zu begeben.

NACH VESPER

Worin, obwohl das Kapitel kurz ist, der Greis Alinardus recht interessante Dinge über das Labyrinth andeutet und über die Art, wie man hineingelangt.

KOMPLET

Worin man auf finsteren Wegen ins Aedificium gelangt, einen mysteriösen Besucher entdeckt und eine Geheimbotschaft mit nigromantischen Zeichen findet, während ein Buch, kaum richtig gefunden, wieder verschwindet, um viele Kapitel hindurch verschwunden zu bleiben, fast so lange wie Williams gleichfalls entwendete kostbare Augengläser.

NACHT

Worin man endlich ins Labyrinth eindringt, sonderbare Visionen hat und sich, wie es in Labyrinthen vorkommt, verirrt.

DRITTER TAG

VON LAUDES BIS PRIMA

Worin man in der Zelle des verschwundenen Berengar ein blutiges Leintuch findet, und das ist alles.

TERTIA

Worin Adson im Skriptorium über die Geschichte seines Ordens nachdenkt sowie über das Schicksal der Bücher.

SEXTA

Worin Adson die Lebensgeschichte Salvatores erfährt, die sich nicht in wenigen Worten zusammenfassen lässt, aber ihm viel zu denken und Anlass zu großer Unruhe gibt.

NONA

Worin William zu Adson über den großen Strom der Ketzerei spricht, die Funktion der Laien in der Kirche erläutert, seine Zweifel an der Erkennbarkeit der allgemeinen Gesetze äußert und schließlich ganz nebenbei erzählt, dass er die nigromantischen Zeichen des toten Venantius entziffert hat.

VESPER

Worin William ein weiteres Gespräch mit dem Abt führt, einige recht wunderliche Ideen zur Orientierung im Labyrinth entwickelt und schließlich das Rätsel auf die vernünftigste Weise löst. Dann wird der Kaasschmarrn gegessen.

NACH KOMPLET

Worin Adson die schlimme Geschichte des Fra Dolcino erfährt, sich andere schlimme Geschichten vergegenwärtigt oder auf eigene Faust in der Bibliothek zu Gemüte führt und schließlich, erregt von all diesen Entsetzlichkeiten, einem lieblichen Mädchen begegnet, das ihm schön wie die Morgenröte erscheint und schrecklich wie eine waffenstarrende Heerschar.

NACHT

Worin Adson voller Zerknirschung vor William beichtet und über die Funktion des Weibes im Schöpfungsplan nachdenkt, dann aber die Leiche eines Mannes entdeckt.

VIERTER TAG

LAUDES

Worin die Untersuchung der Wasserleiche den sonderbaren Befund einer schwarzen Zunge ergibt, was William dazu veranlasst, mit Severin ein Gespräch über tödliche Gifte zu führen sowie über einen Diebstahl vor langer Zeit.

PRIMA

Worin William zunächst Salvatore, dann auch den Cellerar dazu bringt, ihre Vergangenheit zu gestehen; außerdem findet Severin die gestohlenen Linsen, Nicolas bringt die neuen, und William geht bewehrt mit sechs Augen daran, das Manuskript des Venantius zu entziffern.

TERTIA

Worin Adson sich in den Schmerzen der Liebe windet, bis William mit dem Text des Venantius kommt, der allerdings, wenngleich entziffert, weiterhin unverständlich bleibt.

SEXTA

Worin Adson Trüffel suchen geht und die eintreffenden Minoriten findet, diese ein langes Gespräch mit William und Ubertin führen und man allerhand Trauriges über Papst Johannes XXII. erfährt.

NONA

Worin der Kardinal Poggetto, der Inquisitor Bernard Gui und die übrigen Herren aus Avignon eintreffen und jeder von ihnen etwas anderes tut.

VESPER

Worin der greise Alinardus wertvolle Informationen zu geben scheint und William seine Methode enthüllt, durch eine Reihe sicherer Irrtümer zu einer wahrscheinlichen Wahrheit zu gelangen.

KOMPLET

Worin Salvatore von einem wundertätigen Zauber spricht.

NACH KOMPLET

Worin man erneut ins Labyrinth eindringt und an die Schwelle des Finis Africae gelangt, aber nicht hineinkann, weil man nicht weiß, was der Erste und Siebente der Vier sind, während Adson abermals einen – diesmal übrigens recht gelehrten – Rückfall in seine Liebeskrankheit erleidet.

NACHT

Worin Salvatore kläglich der Inquisition in die Falle geht, die Geliebte der Adsonschen Träume als Hexe abgeführt wird und alle unglücklicher als zuvor auseinandergehen.

FÜNFTER TAG

PRIMA

Worin eine brüderliche Diskussion über die Armut Christi stattfindet.

TERTIA

Worin Severin zu William von einem seltsamen Buche spricht und William zu den Legaten von einer seltsamen Konzeption der weltlichen Herrschaft.

SEXTA

Worin man Severin in seinem Blute findet, nicht aber das Buch, das er gefunden hatte.

NONA

Worin Recht gesprochen wird und man den beklemmenden Eindruck hat, dass alle im Unrecht sind.

VESPER

Worin Ubertin die Flucht ergreift, Benno sich an die Gesetze zu halten beginnt und William einige Betrachtungen anstellt über die verschiedenen Arten von Wollust, die an jenem Tage zum Vorschein gekommen sind.

KOMPLET

Worin man einer Predigt über das Kommen des Antichrist lauscht und Adson die Macht der Namen entdeckt.

SECHSTER TAG

METTE

Worin die Principes sederunt und Malachias zu Boden stürzt.

LAUDES

Worin ein neuer Cellerar ernannt wird, aber kein neuer Bibliothekar.

PRIMA

Worin Nicholas eine Menge erzählt, während in der Krypta der Klosterschatz besichtigt wird.

TERTIA

Worin Adson beim Hören des »Dies irae« einen Traum hat, man kann es auch eine Vision nennen.

NACH TERTIA

Worin William Adsons Traum erklärt.

SEXTA

Worin die Geschichte der Bibliothekare ergründet wird und man noch einiges mehr über das geheimnisvolle Buch erfährt.

NONA

Worin der Abt nicht hören will, was ihm William zu sagen hat, sich stattdessen über die Sprache der Edelsteine verbreitet und den Wunsch äußert, dass die peinlichen Vorfälle in der Abtei nicht weiter ergründet werden.

VON VESPER BIS KOMPLET

Worin in kurzen Worten von langen Stunden der Wirrnis berichtet wird.

NACH KOMPLET

Worin William sozusagen durch puren Zufall entdeckt, wie man ins Finis Africae eindringt.

SIEBENTER TAG

NACHT

Worin der wundersamen Enthüllungen so viele sind, dass diese Überschrift, um sie zusammenzufassen, so lang sein müsste wie das ganze Kapitel, was den Gebräuchen krass widerspräche.

NACHT

Worin es zur Ekpyrosis kommt und dank allzu viel Tugend die Kräfte der Hölle siegen.

Epilog

ANHANG

Nachwort

Zeichnungen und Notizen

Lateinische Passagen

Erklärung wenig geläufiger Wörter

DRAMATIS PERSONAE

WILLIAM VON BASKERVILLE

Zeichendeuter und Spurensucher

ADSON VON MELK

sein Schüler, Chronist

ABBO VON FOSSANOVA

Abt, einst Leichenträger

REMIGIUS VON VARAGINE

Kellermeister

MALACHIAS VON HILDESHEIM

Bibliothekar

SEVERIN VON ST. EMMERAM

Kräuter- und Giftforscher

NICOLAS VON MORIMOD

Handwerker, brav

ALINARDUS VON GROTTAFERRATA

Greis

JORGE VON BURGOS

blinder Seher

ADELMUS VON OTRANTO

Monstermaler, tot

VENANTIUS VON SALVEMEC

Aristoteles-Experte

BERENGAR VON ARUNDEL

Verführer

BENNO VON UPPSALA

Büchernarr

AYMARUS VON ALESSANDRIA

petrus von sant’albano

PACIFICUS VON TIVOLI

Intriganten

UBERTIN VON CASALE

Mystiker

MICHAEL VON CESENA

Politiker

BERTRAND DEL POGGETTO

Kardinal

BERNARD GUI

Ketzer- und Hexenjäger

FRA DOLCINO

toter, noch sehr lebendiger Ketzerführer

SALVATORE

armer Teufel, Sprachgenie

DAS MÄDCHEN

namenlos, vielleicht die Rose

Und weitere fleißige Mönche, Mindere Brüder, päpstliche Legaten, französische Bogenschützen, tote und lebendige Ketzer, einfache Leute, Volk

Der Schauplatz ist eine stolze Benediktiner-Abtei an den Hängen des Apennin (»zwischen Lerici und La Turbie«), nun Trümmerstätte

NATÜRLICH, EINE ALTE HANDSCHRIFT

Am 16. August 1968 fiel mir ein Buch aus der Feder eines gewissen Abbé Vallet in die Hände: Le manuscript de Dom Adson de Melk, traduit en français d’après l’édition de Dom J. Mabillon (Aux Presses de l’Abbaye de la Source, Paris 1842). Das Buch, versehen mit ein paar historischen Angaben, die in Wahrheit recht dürftig waren, präsentierte sich als die getreue Wiedergabe einer Handschrift aus dem 14. Jahrhundert, die der große Gelehrte des 17. Jahrhunderts, dem wir so vieles für die Geschichte des Benediktinerordens verdanken, angeblich seinerseits im Kloster Melk gefunden hatte. Der kostbare Fund – meiner, also der dritte in zeitlicher Folge – heiterte meine Stimmung auf, während ich in Prag die Ankunft einer mir teuren Person erwartete. Sechs Tage später besetzten sowjetische Truppen die gebeutelte Stadt. Ich konnte glücklich die österreichische Grenze bei Linz erreichen, begab mich von dort aus weiter nach Wien, wo ich mit der lang ersehnten Person zusammentraf, und gemeinsam machten wir uns, aufwärts dem Lauf der Donau folgend, auf die Rückreise.

In einem Zustand großer Erregung las ich, fasziniert, die schreckliche Geschichte des Adson von Melk, und so heftig ließ ich mich von ihr packen, dass ich gleichsam aus dem Stand eine Rohübersetzung anfertigte. Rasch füllten sich mehrere jener großen Hefte der Papeterie Joseph Gibert, in denen es sich so angenehm schreiben lässt, wenn die Feder geschmeidig ist. Unterdessen erreichten wir die Gegend von Melk, wo in einer Biegung des Flusses noch heute steil das herrliche, mehrmals im Lauf der Jahrhunderte restaurierte Stift aufragt. Wie der Leser unschwer errät, fand ich in der Klosterbibliothek keine Spur der Adsonschen Handschrift.

Noch ehe wir Salzburg erreichten – es war eine tragische Nacht in einem kleinen Hotel am Mondsee –, fand unsere idyllische Reise zu zweit ein abruptes Ende, und die Person, mit der ich gereist war, entschwand, wobei sie das Buch des Abbé Vallet mitnahm – nicht aus Bosheit, sondern infolge der wirren und brüsken Art, in der unsere Beziehung endete. So blieben mir lediglich eine Anzahl vollgeschriebener Quarthefte und eine große Leere im Herzen.

Monate später, in Paris, entschloss ich mich, der Herkunft meines erstaunlichen Fundes auf den Grund zu gehen. Von den wenigen Hinweisen, die ich dem französischen Buch entnommen hatte, war mir der folgende, außerordentlich detaillierte und präzise Quellenvermerk geblieben:

Vetera analecta, sive collectio veterum aliquot operum & opusculorum omnis generis, carminum, epistolarum, diplomaton, epitaphiorum, &, cum itinere germanico, anotationibus & aliquot disquisitionibus R. P. D. Joannis Mabillon, Presbiteri ac Monachi Ord. Sancti Benedicti e Congregatione S. Mauri. – Nova Editio cui accessere Mabilonii vita & aliquot opuscula, scilicet Dissertatio de Pane Eucharistico, Azymo et Fermentato, ad Eminentiss. Cardinalem Bona. Subjungitur opusculum Eldefonsi Hispaniensis Episcopi de eodem argumento Et Eusebii Romani ad Theophilum Gallum epistola, De cultu sanctorum ignotorum, Parisiis, apud Levesque, ad Pontem S. Michaelis, MDCCXXI, cum privilegio Regis.

Unschwer fand ich die Vetera Analecta in der Bibliothèque Sainte Geneviève, doch zu meiner großen Überraschung wich die dort vorhandene Ausgabe in zwei Punkten von der zitierten ab: Erstens war als Verleger Montalant, ad Ripam Augustinianorum (prope Pontem S. Michaelis) angegeben, und zweitens war das Datum zwei Jahre früher. Überflüssig zu sagen, dass diese Analecta keinerlei Manuskript eines Adson oder Adso von Melk enthielten – es handelt sich vielmehr, wie jeder selbst nachprüfen kann, um eine Sammlung von mehr oder minder kurzen Texten, während die von Vallet übersetzte Geschichte sich über mehrere hundert Seiten erstreckte. Ich konsultierte daraufhin eine Reihe illustrer Mediävisten, unter anderem den teuren und unvergesslichen Etienne Gilson, doch es gab keinen Zweifel: Die einzigen existierenden Vetera Analecta waren jene, die ich in der Sainte Geneviève gefunden hatte. Ein Besuch in der Abbaye de la Source, unweit von Passy, und ein Gespräch mit meinem alten Freund Dom Arne Lahnestedt überzeugten mich ferner, dass kein Abbé Vallet jemals Bücher mit dem Druckvermerk dieser Abtei (die überdies gar keine Druckerei besitzt) veröffentlicht hat. Man kennt die Nachlässigkeit französischer Gelehrter bei der Angabe halbwegs zuverlässiger Quellenvermerke, doch dieser Fall überstieg jeden vernünftigen Pessimismus. War mir etwa eine Fälschung in die Hände gefallen? An das Buch von Vallet konnte ich mittlerweile nicht mehr heran (oder jedenfalls wagte ich nicht, es von der Person zurückzuerbitten, die es mir entführt hatte), und so blieben mir lediglich meine Aufzeichnungen, an denen ich nunmehr zu zweifeln begann.

Es gibt magische Augenblicke von großer körperlicher Erschöpfung und heftiger innerer Spannung, in denen einem zuweilen Visionen von Menschen erscheinen, die man früher gekannt hat (»en me retraçant ces détails, j’en suis à me demander s’ils sont réels, ou bien si je les ai rêvés«). Wie ich später aus dem schönen Büchlein des Abbé de Bucquoy erfuhr, gibt es ebenso auch Visionen von Büchern, die noch nicht geschrieben worden sind.

Hätte sich nicht ein weiterer Zufall ereignet, ich stünde noch heute ratlos da mit meiner Frage nach dem Ursprung der unerhörten Geschichte des Adson von Melk. Doch als ich im Jahre 1970, während eines Aufenthaltes in Buenos Aires, die Regale eines kleinen Antiquariats an Corrientes durchstöberte, unweit des berühmten Patio del Tango an jener großen Straße, fiel mir die kastilianische Version eines Buches von Milo Temesvar in die Hände, Vom Gebrauch der Spiegel beim Schachspiel, das zu zitieren (aus zweiter Hand) ich bereits in meiner Studie Apokalyptiker und Integrierte Gelegenheit hatte, wo ich sein jüngeres Werk Die Apokalypsen-Händler besprach. Es handelte sich bei meinem Fund um die spanische Übersetzung des inzwischen unauffindbaren Originals in georgischer Sprache (Tbilissi 1934), und zu meiner allergrößten Überraschung las ich darin ausführliche Zitate aus der Handschrift des Adson – nur dass als Quelle weder Vallet noch Mabillon angegeben waren, sondern Pater Athanasius Kircher (aber welches seiner Werke?). Zwar versicherte mir inzwischen ein Gelehrter, dessen Namen ich hier nicht nennen möchte (und er nannte Belege aus dem Gedächtnis), der große Jesuit habe niemals von einem Adson aus Melk gesprochen. Aber ich habe die Stellen bei Temesvar mit eigenen Augen gesehen, und die Episoden, auf die er Bezug nahm, glichen aufs Genaueste denen des von Vallet übersetzten Manuskripts (insbesondere die Beschreibung des Labyrinths erlaubte keinerlei Zweifel).

Mithin kam ich zu dem Schluss, dass die Erinnerungen des Mönches Adson offenbar teilhaben an der Natur der Ereignisse, über die er berichtet: Wie jene sind sie umgeben von vielen dunklen Geheimnissen, angefangen bei der Person des Autors und bis hin zu jener so detailliert beschriebenen Abtei, über deren geographische Lage er sich beharrlich ausschweigt, sodass wir nur durch Konjekturen eine vage Zone in Nordwestitalien, etwa zwischen Pomposa und Conques vermuten können; am ehesten dürfte der Ort des Geschehens irgendwo an den Hängen des Apennin zwischen Piemont, Ligurien und der französischen Grenze zu finden sein (also in den Bergen an der Riviera oder, um es mit Dante zu sagen, zwischen Lerici und La Turbie). Was die Zeit des Geschehens betrifft, so versetzt uns Adsons Bericht in die letzte Novemberwoche des Jahres 1327, doch wann der Autor ihn niedergeschrieben hat, ist unklar. Bedenkt man, dass er zur Zeit des Geschehens Novize war und zur Zeit der Niederschrift seiner Erinnerungen an der Schwelle des Todes stand, so ist anzunehmen, dass sein geheimnisumwittertes Manuskript in den letzten zehn oder zwanzig Jahren des 14. Jahrhunderts entstand.

Spärlich sind also, bei Licht besehen, die Gründe, die mich zu bewegen vermochten, meine Aufzeichnungen zu veröffentlichen. Der geneigte Leser möge bedenken: Was er vor sich hat, ist die deutsche Übersetzung meiner italienischen Fassung einer obskuren neugotisch-französischen Version einer im 17. Jahrhundert gedruckten Ausgabe eines im 14. Jahrhundert von einem deutschen Mönch auf Lateinisch verfassten Textes.

Vor allem stellte sich mir die Frage, welchen Stil ich wählen sollte. Der Versuchung, mich an volkssprachlichen Vorbildern der Epoche zu orientieren, musste ich widerstehen. Ein solches Verfahren wäre ganz ungerechtfertigt gewesen – nicht nur, weil Adson lateinisch schrieb, sondern mehr noch, weil aus der gesamten Diktion des Textes klar hervorgeht, dass seine Kultur (oder die der Abtei, von der er so offenkundig beeinflusst war) ganz andere Wurzeln hatte. Es handelt sich fraglos um eine über Jahrhunderte akkumulierte Summe von Kenntnissen und Stilgewohnheiten, die sich mit der spätmittelalterlich-klerikalen Bildungstradition verknüpft. Adson dachte und schrieb als ein Mönch, der gegen die sprachlichen Umwälzungen seiner Epoche resistent geblieben ist und sich, aufs Engste verbunden mit den Büchern der Bibliothek, von deren Schicksal er uns so eindrucksvoll zu berichten weiß, an den Schriften der Kirchenväter und ihrer scholastischen Interpreten geschult hat. Was die Sprache und die gelehrten Zitate betrifft, so hätte sein Manuskript (lässt man die gelegentlichen Anspielungen auf zeitgenössische Ereignisse beiseite, die der Autor im Übrigen stets nur gleichsam unter vielfachem Kopfschütteln und wie vom Hörensagen erwähnt) ohne Weiteres im 12. oder 13. Jahrhundert geschrieben worden sein können.

Andererseits unterliegt es keinem Zweifel, dass sich Vallet beim Übersetzen des Adsonschen Mönchslateins in sein neugotisches Französisch durchaus einige Freiheiten erlaubt hat, nicht immer nur solche stilistischer Art. So sprechen zum Beispiel die Personen der Handlung des Öfteren von den Heilkräften der Natur und vor allem gewisser Kräuter, wobei sie unverkennbar Bezug nehmen auf jenes Buch der geheimen Mächte, das dem Albertus Magnus zugeschrieben wird und im Verlauf der Jahrhunderte unzählige Emendationen erfahren hat. Dass Adson es kannte, ist gewiss, gleichwohl bleibt die Tatsache, dass er Abschnitte daraus zitiert, die allzu wörtlich an manche Rezepte des Paracelsus erinnern – oder auch an Interpolationen einer Albertus-Edition, die mit Sicherheit aus der Tudorzeit stammt.1 Wie ich später herausfand, zirkulierte zu der Zeit, als Vallet die Adsonsche Handschrift übertrug (?), in Paris eine mittlerweile ganz und gar unzuverlässige Edition des Grand sowie des Petit Albert aus dem frühen 17. Jahrhundert.2 – Doch freilich, wer wollte andererseits ausschließen, dass der Text, auf den sich Adson, beziehungsweise die von ihm aufgezeichnete Diskussion der Mönche bezog, nicht zwischen Glossen, Anmerkungen und Appendizes auch einige Annotationen enthielt, die in der späteren Tradition verarbeitet worden sind?

Sollte ich schließlich das Latein in jenen Passagen beibehalten, in denen es schon der Abbé Vallet unübersetzt gelassen hatte, wohl um das Flair der Zeit zu bewahren? Es gab dafür eigentlich keine überzeugenden Gründe, wenn man von einer vielleicht übertriebenen Treue zur Vorlage absieht. Ich habe das Übermaß eliminiert, doch einiges stehengelassen.3 Und ich fürchte ein wenig, mich dabei so verhalten zu haben wie jene schlechten Romanciers, die, wenn sie Franzosen in die Handlung einführen, ihnen Ausrufe in den Mund legen wie »parbleu!« oder »la femme, ah! la femme!«.

So bin ich, alles in allem, zutiefst von Zweifeln erfüllt. Eigentlich weiß ich gar nicht so recht, was mich schließlich bewogen hat, meinen ganzen Mut zusammenzunehmen und den Bericht des Adson von Melk der geneigten Öffentlichkeit vorzulegen, als ob er authentisch wäre. Sagen wir: Es war eine Geste der Zuneigung. Oder, wenn man so will, ein Akt der Befreiung von zahllosen uralten Obsessionen.

Ich schreibe (will sagen: bearbeite meine Rohübersetzung) ohne Präokkupationen um Fragen der Aktualität. In den Jahren, da ich den Text des Abbé Vallet entdeckte, herrschte die Überzeugung, dass man nur schreiben dürfe aus Engagement für die Gegenwart und im Bestreben, die Welt zu verändern. Heute, mehr als zehn Jahre danach, ist es der Trost des homme de lettres (der damit seine höchste Würde zurückerlangt), wieder schreiben zu dürfen aus reiner Liebe zum Schreiben. So fühle ich mich denn nun frei, aus schierer Lust am Fabulieren die Geschichte des Adson von Melk zu erzählen, und es erscheint mir stärkend und tröstlich, dass sie so unendlich fern in der Zeit ist (heute, da das Erwachen der Vernunft all jene Monster vertrieben hat, die ihr Schlaf einst zeugte), so herrlich frei von allen Bezügen zur Gegenwart, so zeitlos fremd unseren Hoffnungen und Gewissheiten.

Denn es ist eine Geschichte von Büchern, nicht von den Kümmernissen des Alltags, und ihre Lektüre mag uns dazu bewegen, mit dem großen Imitator a Kempis zu rezitieren: »In omnibus requiem quaesivi, et nusquam inveni nisi in angulo cum libro.«

5. Januar 1980

__________

1 Liber aggregationis seu liber secretorum Alberti Magni, Londinium, juxta pontem qui vulgariter dicitur Flete brigge, MccccLxxxv.

2Les admirables secrets d’Albert le Grand, A Lyon, Chez les Héritiers Beringos, Fratres, à l’Enseigne d’Agrippa, MDCCLXXV; Secrets merveilleux de la Magie Naturelle et Cabalistique du Petit Albert, A Lyon, ibidem, MDCCXXIX.

3 Übersetzungen der lateinisch gegebenen Passagen finden sich sicherheitshalber in einem Anhang.

PROLOG

Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Das Selbige war im Anfang bei Gott, und so wäre es Aufgabe eines jeden gläubigen Mönches, täglich das einzige eherne Faktum zu wiederholen, dessen unumstößliche Wahrheit feststeht. Doch videmus nunc per speculum in aenigmate, die Wahrheit verbirgt sich im Rätsel, bevor sie sich uns von Angesicht zu Angesicht offenbart, und nur für kurze Augenblicke (oh, wie so schwer zu fassende!) tritt sie hervor im Irrtum der Welt, weshalb wir ihre getreulichen Zeichen entziffern müssen, auch wo sie uns dunkel erscheinen und gleichsam durchwoben von einem gänzlich aufs Böse gerichteten Willen.

Dem Ende meines sündigen Lebens nahe, ergraut wie die Welt und in der Erwartung, mich bald zu verlieren im endlosen formlosen Abgrund der stillen wüsten Gottheit, teilhabend schon am immerwährenden Licht der himmlischen Klarheit, zurückgehalten nur noch von meinem schweren und siechen Körper in dieser Zelle meines geliebten Klosters zu Melk, hebe ich nunmehr an, diesem Pergament die denkwürdigen und entsetzlichen Ereignisse anzuvertrauen, deren Zeuge zu werden mir in meiner Jugend einst widerfuhr. Verbatim will ich berichten, was ich damals sah und vernahm, ohne mich zu erkühnen, daraus einen höheren Plan abzuleiten, vielmehr gleichsam nur Zeichen von Zeichen weitergebend an jene, die nach mir kommen werden (so ihnen der Antichrist nicht zuvorkommt), auf dass es ihnen gelingen möge, sie zu entziffern.

Der Herr gewähre es mir in seiner Gnade, ein klares Bild der Ereignisse zu entwerfen, die sich zugetragen in jener Abtei, deren Lage, ja selbst deren Namen ich lieber verschweigen möchte aus Gründen der Pietät. Es geschah, als das Jahr des Herrn 1327 sich neigte – dasselbe, in welchem der Kaiser Ludwig gen Italien zog, um die Würde des Heiligen Römischen Reiches wiederherzustellen gemäß den Plänen des Allerhöchsten und zur Verwirrung des ruchlosen, ketzerischen und simonistischen Usurpators, der damals in Avignon Schande über den heiligen Namen des Apostolischen Stuhles brachte (ich spreche von der sündhaften Seele jenes Jakob von Cahors, den die Gottlosen als Papst Johannes XXII. verehrten).

Vielleicht empfiehlt es sich zum besseren Verständnis des Geschehens, in welches ich mich hineingezogen fand, dass ich zunächst in Erinnerung rufe, was sich in jenem Abschnitt dieses Jahrhunderts zutrug, so, wie ich es damals begriff, als ich es miterlebte, und wie es mir heute, ergänzt um später Gehörtes, im Rückblick erscheint – wenn mein Gedächtnis imstande ist, Fäden so vielfältiger und höchst verwirrender Ereignisse richtig zusammenzuknüpfen.

Bereits in den ersten Jahren des Jahrhunderts hatte Papst Clemens V. den Heiligen Stuhl nach Avignon transferiert, um Rom dem Ehrgeiz der örtlichen Adelsgeschlechter zu überlassen – woraufhin die heiligste Stadt der Christenheit, zerrissen von Machtkämpfen ihrer weltlichen Herren, sich schrittweise in einen Zirkus, ja ein Bordell verwandelte. Sie nannte sich Republik und war doch keine, durchzogen von bewaffneten Banden, geplagt von Gewalttätigkeiten und Plünderungen. Kirchenmänner, die sich der weltlichen Jurisdiktion entzogen, scharten Horden von Missetätern um sich und gingen auf Raub, das Schwert in der Hand, Prälaten missachteten ihre Amtspflichten und betrieben korrupte Geschäfte. War es angesichts dessen nicht allzu verständlich, wenn nun das Caput Mundi erneut und mit Recht zum Ziel und Maß all derer wurde, die nach der Krone des Heiligen Römischen Reiches trachteten und die Würde der weltlichen Herrschaft wiederherstellen wollten, wie sie einst ruhmreich erglänzte zur Zeit der Cäsaren?

So kam es, dass Anno Domini 1314 zu Frankfurt am Main fünf deutsche Fürsten den Herzog Ludwig von Bayern zum höchsten Lenker des Reiches wählten. Am selben Tage hatten jedoch auf dem anderen Ufer des Main bereits der Pfalzgraf bei Rhein und der Erzbischof von Köln den Herzog Friedrich von Österreich zur selben Würde erkoren. Zwei Kaiser für einen Thron und ein Papst für deren zwei – eine Situation, die wahrlich nur höchste Verwirrung stiften konnte …

Zwei Jahre später wurde in Avignon der neue Papst gewählt: besagter Jakob von Cahors, ein alter Fuchs von zweiundsiebzig Jahren, der sich, wie bereits erwähnt, Johannes XXII. nannte – und gebe der Himmel, dass niemals wieder ein Pontifex Maximus darauf verfalle, sich einen so grenzenlos diskreditierten Namen zu wählen! Als Franzose und treuer Diener des Königs von Frankreich (die Bewohner jenes verderbten Landes sind stets geneigt, die Interessen der eigenen Landsleute vorzuziehen, gänzlich unfähig, die Welt insgesamt als ihr geistiges Vaterland zu betrachten) hatte er König Philipp den Schönen gegen die Ritter des Templerordens unterstützt, als dieser sie (wohl zu Unrecht) schlimmster Verbrechen zieh, um sich ihrer immensen Reichtümer zu bemächtigen, Arm in Arm mit besagtem korrupten Prälaten. Inzwischen hatte sich auch König Robert von Neapel in die Sache mit eingemischt und, um seine Vorherrschaft über die italienische Halbinsel aufrechtzuerhalten, den neuen Papst dazu überredet, keinen der beiden deutschen Kaiser anzuerkennen, auf dass er selbst Generalkapitän des Kirchenstaates bleibe.

Im Jahre 1322 schlug Ludwig der Bayer seinen Rivalen Friedrich. Johannes, nun den einen Kaiser noch heftiger fürchtend als vorher die zwei, exkommunizierte den Sieger, woraufhin dieser seinerseits den Papst als Ketzer anklagte. Einfügen muss ich hier, dass im selben Jahre zu Perugia das Generalkapitel der franziskanischen Brüder getagt hatte – mit dem Ergebnis, dass nun ihr Ordensgeneral Michael von Cesena, anknüpfend an die Lehre der sogenannten »Spiritualen« (von denen zu sprechen ich noch Gelegenheit haben werde), die These der radikalen Armut Christi zur Glaubenswahrheit erhob: Wenn Christus mit seinen Jüngern, so lautete sie, je etwas besessen habe, dann nur als usus facti, nie aber als weltliches Eigentum. Eine würdige Resolution, gedacht zur Wahrung der Tugend und Reinheit des Ordens, doch sie missfiel dem neuen Papst sehr, denn offenbar sah er darin ein Prinzip, das seinen eigenen Ansprüchen als Oberhaupt der Kirche entgegenstand – wollte er doch dem Kaiser das Recht auf die Wahl der Bischöfe absprechen und sich stattdessen selber das Recht auf die Investitur des Kaisers anmaßen. Sei es nun aus diesen oder aus anderen Gründen, jedenfalls verurteilte Johannes im Jahre 1323 die Thesen der Franziskaner in seinem Dekretale Cum inter nonnullos.

Dies, denke ich, war wohl der Zeitpunkt, an welchem Ludwig in den Franziskanern, die dem Papst nunmehr feindlich gesonnen waren, mächtige Alliierte zu sehen begann. Durch ihre Thesen über die Armut Christi bestärkten sie in gewisser Weise die Auffassungen der kaiserlichen Theologen, namentlich der Gelehrten Marsilius von Padua und Johannes von Jandun. So kam es schließlich dazu, dass Ludwig, nachdem er sich mit dem geschlagenen Friedrich verständigt hatte, wenige Monate vor den Ereignissen, die ich hier zu berichten gedenke, über die Alpen nach Italien zog. Kampflos erreichte er Mailand, ließ sich von den dort versammelten Bischöfen die Lombardenkrone aufsetzen, geriet in Streit mit den Fürsten Visconti, obwohl sie ihn freundlich empfangen hatten, belagerte Pisa, ernannte Castruccio, den Herzog von Lucca, zum Reichsvikar (womit er wohl einen Fehlgriff getan haben dürfte, wüsste ich doch keinen grausameren Menschen zu nennen, außer vielleicht Uguccione della Faggiola) und rüstete sich zum Marsch auf Rom, gerufen vom dortigen Stadtfürsten Sciarra Colonna.

Dies war die Lage, als ich – damals ein blutjunger Benediktinernovize im Stift zu Melk – aus der Klosterruhe gerissen ward, denn mein Vater, ein Baron im Gefolge Ludwigs, hielt es für richtig, mich mitzunehmen, auf dass ich die Wunder Italiens sähe und anwesend sei bei der erwarteten Kaiserkrönung in Rom. Indessen beanspruchte die Belagerung Pisas seine militärischen Dienste, und ich nutzte die Zeit, mich ein wenig umzutun in toskanischen Städten, halb aus Langeweile und halb aus Neugier. Doch dieses freie und regellose Leben ziemte sich nicht, wie meine Eltern meinten, für einen dem kontemplativen Dasein gewidmeten Jüngling, und so gaben sie mich auf den Rat des Marsilius, der Gefallen an mir gefunden hatte, in die Obhut eines gelehrten Franziskaners, des Bruders William von Baskerville, der sich zu jener Zeit gerade anschickte, eine geheimnisvolle Mission zu erfüllen, die ihn durch eine Reihe berühmter Städte und ehrwürdiger Abteien Italiens führen sollte. So wurde ich sein Adlatus und sein Schüler zugleich – und hatte es nicht zu bereuen, denn an seiner Seite erlebte ich Dinge, die es wahrhaftig wert sind, dem Gedenken der Nachwelt überliefert zu werden, wie ich es nun tun will.

Was Bruder William tatsächlich suchte, wusste ich damals nicht, und um die Wahrheit zu sagen, ich weiß es noch heute nicht. Mir scheint fast, er wusste es selber nicht recht. Was ihn antrieb, war einzig sein nimmermüdes Streben nach Wahrheit, gepaart mit seinem steten und fortwährend von ihm selber genährten Verdacht, dass die Wahrheit nie das sei, was sie in einem gegebenen Augenblicke zu sein schien. Vielleicht haben ihn auch die dringlichen Anforderungen der Zeitläufte in jenen Jahren ein wenig von seinen Lieblingsstudien abgelenkt. Mit welcher Mission er beauftragt war, blieb mir während unserer ganzen Reise verborgen, jedenfalls sprach er mir gegenüber niemals davon. Gewiss versuchte ich, mir aus da und dort aufgeschnappten Fetzen seiner Gespräche mit den Äbten der Klöster, die wir besuchten, ein vages Bild von der Art seines Auftrags zu machen, doch wollte es mir nicht gelingen, bis wir unser Ziel erreichten, wovon ich noch sprechen werde. Wir brachen in nördlicher Richtung auf, doch folgte unser Reiseweg nicht einer geraden Linie, und wir verweilten in verschiedenen Abteien. So kam es, dass wir, obgleich unser letztes Ziel eher im Osten lag, allmählich weiter und weiter nach Westen abbogen, ungefähr dem Gebirgszug folgend, der sich von Pisa zu den Passwegen des heiligen Jakob erstreckt, wodurch wir in eine Gegend gerieten, die näher zu nennen mir nicht ratsam erscheint wegen der schrecklichen Dinge, die sich dort zutragen sollten; immerhin kann ich sagen, dass ihre weltlichen Herren treu zum Kaiser hielten und dass die dortigen Äbte unseres Ordens sich in gemeinsamer Übereinkunft dem ketzerischen und korrupten Papst widersetzten. Unsere Reise währte zwei Wochen, in welchen so manches geschah, und das gab mir Gelegenheit, meinen neuen Lehrmeister besser kennenzulernen (wenn auch nie gut genug, wie ich mir immer sage).

Ich werde mich auf den folgenden Seiten nicht mit Personenbeschreibungen aufhalten (es sei denn, ein bestimmter Gesichtsausdruck oder eine Geste erscheinen als Zeichen einer zwar stummen, aber deshalb nicht minder beredten Sprache), denn wie Boethius sagt: Nichts ist flüchtiger als die äußere Form, sie welkt und vergeht wie die Blumen des Feldes beim Anbruch des Herbstes, und welchen Sinn hätte es, heute etwa von dem Abt Abbo zu sagen, er habe stechende Augen und bleiche Wangen gehabt, wo er doch nun mit seiner ganzen Umgebung zu Staub zerfallen ist, und des Staubes todkündendes Grau färbt seinen mürben Körper (während allein seine Seele – so Gott will – in einem nie verlöschenden Licht erglänzt)? Indessen: Von Bruder William möchte ich sprechen, einmal wenigstens hier, ein und für allemal, denn bei seinem Anblick fesselten mich noch die feinsten Gesichtszüge, und es gehört ja zum Wesen des Jünglings, sich zu begeistern für einen älteren, weiseren Mann, nicht nur bezaubert vom Charme seiner Worte und vom Scharfsinn seines Geistes, sondern sehr wohl auch betört von der äußeren Form seines Körpers, die einem lieb und teuer erscheinen mag wie die Gestalt eines Vaters, dessen Bewegungen man studiert und in dessen Antlitz man die geringsten Zeichen des Unmuts ebenso rasch erkennt wie die Andeutung eines Lächelns – ohne dass auch nur ein Schatten von wollüstiger Begierde diese besondere Art körperlicher Liebe (vielleicht die einzige wirklich reine) befleckt.

Die Menschen von ehedem waren groß und schön, die heutigen sind wie unreife Kinder und Zwerge, doch diese Tatsache ist nur eine der vielen, die das Elend unserer vergreisenden Welt bezeugen. Die Jugend will nichts mehr lernen, die Wissenschaft ist im Verfall, die ganze Welt steht auf dem Kopfe, Blinde führen andere Blinde und lassen sie in die Grube stürzen, die Vögel schießen hernieder, bevor sie sich in die Lüfte erheben, der Esel spielt auf der Leier, die Ochsen drehen sich im Tanz. Maria liebt nicht mehr das kontemplative Leben, und Martha liebt nicht mehr das tätige Leben, Lea ist unfruchtbar, Rahel schaut lüstern drein, Cato geht ins Bordell, und Lukrez wird weibisch. Alles ist abgewichen von seinem vorgezeichneten Wege. Dank sei dem Herrn, dass ich in solch finsteren Zeiten einen Lehrmeister hatte, der mir die Wissbegier einflößte und den Sinn für den aufrechten Gang, welcher nicht wankt noch weicht, auch wenn der Weg holprig wird.

Die physische Erscheinung Williams von Baskerville war so eindrucksvoll, dass sie noch die Aufmerksamkeit des zerstreutesten Beobachters auf sich gezogen hätte. Seine hohe Gestalt überragte die eines gewöhnlichen Mannes, und durch ihre Schlankheit wirkte sie sogar noch größer. Er hatte scharfe, durchdringende Augen, und die schmale, leicht gebogene Nase verlieh seinem Antlitz den Ausdruck einer lebhaften Wachsamkeit (außer in jenen Momenten der Starre, von denen ich noch sprechen werde). Auch sein Kinn verriet einen starken Willen, mochte sein lang gezogenes Gesicht, das voller Sommersprossen war (wie man es oft bei Leuten aus dem Inselreich zwischen Hibernia und Northumbria sieht), zuweilen auch Unsicherheit und Verblüffung ausdrücken können. Mit der Zeit begriff ich dann freilich, dass diese scheinbare Unsicherheit in Wirklichkeit bloße Neugier war, doch anfangs wusste ich wenig von dieser Tugend und hielt sie eher für eine Leidenschaft der lüsternen Seele; ich war der Ansicht, dass der vernünftige Geist sich nicht an ihr nähren dürfe, seine Nahrung sei einzig die reine Wahrheit, die man (wie ich meinte) von Anfang an kennt.

Kindisch, wie ich war, fesselten mich als Erstes die flaumig-hellen Haarbüschel, die aus Bruder Williams Ohren kamen, und seine dichten blonden Brauen. Er mochte ungefähr fünfzig Lenze zählen, war also schon ziemlich alt, doch er bewegte seinen unermüdlichen Körper mit einer Leichtigkeit, die mir selber oft abging. Seine Energie schien unerschöpflich, wenn es rasch und gezielt zu handeln galt. Von Zeit zu Zeit aber, gleichsam als hätte sein Lebensgeist teil an der Gangart des Krebses, wich er zurück in Phasen der Trägheit, und stundenlang sah ich ihn dann lang ausgestreckt auf seiner Bettstatt in der Zelle liegen, kaum eine Silbe murmelnd und keinen Muskel in seinem Gesicht bewegend. Bei solchen Gelegenheiten erschien ein Ausdruck von Leere und Abwesenheit in seinem Blick, und ich hätte ihn fast schon unter dem Einfluss einer Visionen erzeugenden Kräutersubstanz gewähnt, hätte nicht die Enthaltsamkeit seines ganzen Lebenswandels mir einen solchen Verdacht untersagt. Gleichwohl sei nicht verschwiegen, dass er im Verlauf unserer Reise sich manchmal an einem Wiesensaum oder Waldrand aufhielt, um irgendein Kraut zu sammeln (vermutlich immer dasselbe) und es dann mit selbstvergessener Miene zu kauen. Etwas davon trug er immer bei sich und aß es in den Momenten höchster Spannung (von denen wir viele hatten in der Abtei!). Als ich ihn einmal fragte, um was für ein Kraut es sich handele, sagte er lächelnd, ein guter Christ könne zuweilen auch von den Ungläubigen etwas lernen, und als ich ihn bat, mich davon kosten zu lassen, erwiderte er, wie in den höheren Künsten gebe es auch in den niederen paidikoi und ephebikoi und gynaikeioi und so weiter, und was gut sei für einen alten Franziskaner, sei deshalb noch lange nicht gut für einen jungen Benediktiner.

In den Wochen unseres Beisammenseins hatten wir nicht viel Gelegenheit, ein geregeltes Leben zu führen. In der Abtei mussten wir die Nächte durchwachen und fielen tagsüber vor Müdigkeit um, auch nahmen wir nicht regelmäßig an den Gottesdiensten teil. Auf der Reise kam es allerdings selten vor, dass William nach der Komplet noch aufblieb, und im Allgemeinen lebte er äußerst genügsam. Manchmal, vor allem in der Abtei, verbrachte er halbe Tage im Klostergarten und examinierte Pflanzen, als wären sie Chrysoprase oder Smaragde, und dann wiederum sah ich ihn in der Krypta zwischen den Schätzen herumgehen und einen mit Smaragden und Chrysoprasen besetzten Reliquienschrein betrachten, als wär’s ein Stechapfelstrauch. Ein andermal verbrachte er einen halben Tag im großen Saal des Skriptoriums und blätterte in Manuskripten, als suchte er darin nichts anderes als sein Vergnügen (während sich um uns die Leichen grausam ermordeter Mönche häuften). Eines Tages traf ich ihn im Garten, wo er anscheinend vollkommen ziellos umherschlenderte, als hätte er Gott nicht Rechenschaft abzulegen über sein Tun. In Melk war mir eine andere Art von Zeitvertreib beigebracht worden, und ich sagte ihm das. Woraufhin er mir antwortete, die Schönheit des Kosmos bestehe nicht nur aus der Einheit in der Vielfalt, sondern auch aus der Vielfalt in der Einheit. Mir kam diese Antwort recht fragwürdig vor, ja geprägt von einer naiven, ungeschliffenen Empirie, aber später sollte ich lernen, dass Bruder Williams Landsleute häufig die Dinge in einer Weise zu definieren pflegen, in welcher das klare Licht der Vernunft keine allzu große Rolle spielt.

Während unseres Aufenthalts in der Abtei sah ich seine Hände stets bedeckt vom Staub der Bücher, vom Gold der noch frischen Miniaturen oder von gelblichen Substanzen, die er in Severins Hospital berührt hatte. Man mochte meinen, er könne nur mit den Händen denken, was mir eher eines Mechanikus würdig schien (und der Mechanikus, so hatte man mich gelehrt, ist moechus, er verhält sich ehebrecherisch gegenüber der vita intellectualis, anstatt im keuschesten Ehebunde mit ihr vereint zu sein). Doch wenn Bruder Williams Hände die zartesten Dinge berührten, etwa gewisse Handschriften mit noch feuchten Miniaturen oder brüchige, vom Zahn der Zeit ganz zerfressene Buchseiten, so besaß er, wie mir schien, eine außerordentliche Feinfühligkeit – die gleiche, die er im Umgang mit seinen Maschinen bezeugte. Jawohl, mit seinen Maschinen, denn dieser seltsame Mann trug in seinem Reisebeutel merkwürdige Instrumente mit sich herum, die ich noch nie gesehen hatte und die er seine wunderbaren kleinen Maschinen nannte. Maschinen, so sagte er mir, seien Ausflüsse der Kunst, die ihrerseits die Natur imitiert, und von dieser reproduzierten sie nicht die Form, sondern die Wirkungsweise. So erklärte er mir mit der Zeit die Funktion der Augengläser, des Astrolabiums und des Magneten. Anfangs freilich fürchtete ich, es handle sich um eine Art Hexerei, und stellte mich schlafend, wenn er in klaren Nächten aufstand, um (mit einem seltsamen Dreieck in der Hand) die Sterne zu beobachten. Die Franziskaner, die ich in Italien und in meiner Heimat kennengelernt hatte, waren einfache Männer gewesen, oft sogar Analphabeten, und so überraschte mich seine hohe Bildung. Er aber sagte lächelnd, die Franziskaner seiner Inselheimat seien von anderem Schlage: »Roger Bacon, den ich als meinen Meister verehre, hat uns gelehrt, dass der göttliche Plan sich eines Tages durch die Wissenschaft der Maschinen verwirklichen wird, die eine magia naturalis et sancta ist. Und kraft der Natur wird man eines Tages Navigationsinstrumente bauen, dank welcher die Schiffe unico homine regente übers Meer fahren können, und sogar wesentlich schneller als jene, die angetrieben werden von Segeln oder von Rudern. Und es wird Wagen geben ›ut sine animali moveantur cum impetu inaestimabili, et instrumenta volandi et homo sedens in medio instrumenti revolvens aliquod ingenium per quod alae artificialiter compositae aerem verberent, ad modum avis volantis‹. Und winzige Instrumente, die ungeheure Gewichte heben, und Fahrzeuge, mit denen man auf dem Grunde des Meeres fahren kann.«

Auf meine Frage, wo diese Maschinen denn seien, antwortete er, einige habe man schon in alten Zeiten gebaut und andere auch in den unseren, »ausgenommen die Instrumente zum Fliegen, die ich nicht gesehen habe, und ich kenne auch keinen, der sie gesehen hätte, aber ich kenne einen Gelehrten, der sie gedacht hat. Man kann auch Brücken bauen, die sich ohne Säulen oder andere Stützen über die Flüsse spannen, und andere unerhörte Maschinen. Aber sei nicht bekümmert, wenn sie noch nicht existieren, denn das heißt nicht, dass sie nie existieren werden. Ich sage dir, Gott will, dass sie existieren, und gewiss existieren sie längst schon in seinem Geist, auch wenn mein Freund William von Ockham solch eine Existenzweise der Ideen bestreitet, und nicht weil wir über die göttliche Natur entscheiden könnten, sondern gerade weil wir ihr keinerlei Grenze zu setzen vermögen.« Das war nicht der einzige widersprüchliche Satz, den ich aus seinem Munde vernahm; doch selbst heute, da ich nun alt geworden und klüger als damals bin, habe ich immer noch nicht ganz verstanden, wie er so großes Vertrauen in seinen Freund von Ockham setzen und zugleich immerfort auf die Worte Bacons schwören konnte. Wahrlich, es waren finstere Zeiten, in denen ein kluger Mann sich genötigt sah, Dinge zu denken, die zueinander im Widerspruch standen!

Wohlan, ich habe von Bruder William gesprochen und manches berichtet, was vielleicht noch keinen rechten Sinn ergibt, doch ich wollte gleichsam mit dem Anfang beginnen und zunächst die unzusammenhängenden Eindrücke wiedergeben, die ich damals von ihm gewann. Wer er war und was er bewirkte, wirst du, lieber Leser, wohl besser an seinen Taten erkennen, die er während unseres Aufenthaltes in der Abtei vollbrachte. Auch habe ich dir kein vollständiges Bild versprochen, sondern eher (das allerdings wirklich) einen Tatsachenbericht über eine Reihe von denkwürdigen und schrecklichen Ereignissen.

Während ich so meinen Lehrmeister jeden Tag besser kennenlernte in langen Stunden gemeinsamer Wanderschaft voller nicht enden wollender Gespräche, die ich von Fall zu Fall wiedergeben werde, wenn es mir geboten scheint, erreichten wir schließlich den Fuß des Berges, auf welchem sich die besagte Abtei erhob. Und so wird es nun Zeit, dass auch mein Bericht sich ihr nähert, wie damals wir Wandersleute es taten – und gebe Gott, dass meine Hand nicht zittert, wenn ich nun niederzuschreiben beginne, was dann geschah.

ERSTER TAG

PRIMA

Worin man zu der Abtei gelangt und Bruder William großen Scharfsinn beweist.

Es war ein klarer spätherbstlicher Morgen gegen Ende November. In der Nacht hatte es ein wenig geschneit, und so bedeckte ein frischer weißer Schleier, kaum mehr als zwei Finger hoch, den Boden. Noch bei Dunkelheit, gleich nach Laudes, hatten wir talabwärts in einem Dorf die Messe gehört. Dann waren wir aufgebrochen, um beim ersten Tageslicht in die Berge zu gehen.

Als wir den steilen Pfad erklommen, der sich die Hänge hinaufwand, sah ich zum ersten Mal die Abtei. Nicht ihre Mauern überraschten mich, sie glichen den anderen, die ich allerorten in der christlichen Welt gesehen, sondern die Massigkeit dessen, was sich später als das Aedificium herausstellen sollte. Es war ein achteckiger Bau, der aus der Ferne zunächst wie ein Viereck aussah (die höchstvollendete Form, Ausdruck der Beständigkeit und Uneinnehmbarkeit der Stadt Gottes). Seine Südflanke ragte hoch über das Plateau der Abtei, während die Nordmauern unmittelbar aus dem Berghang zu wachsen schienen gleich schräg im Fels verwurzelten Bäumen. Von unten gesehen schien es geradezu, als verlängerte sich der Felsen zum Himmel, um in einer gewissen Höhe, ohne sichtbaren Wandel in Färbung und Stoff, zum mächtigen Turm zu werden – ein Werk von Riesenhand, geschaffen in größter Vertrautheit mit Himmel und Erde. Drei Fensterreihen skandierten den Tripelrhythmus des Aufbaus, dergestalt dass, was physisch als Quadrat auf der Erde stand, sich spirituell als Dreieck zum Himmel erhob. Beim Näherkommen sahen wir dann, dass aus der quadratischen Grundform an jeder ihrer vier Ecken ein siebeneckiger Turm hervorsprang, der jeweils fünf Seiten nach außen kehrte, sodass mithin vier der acht Seiten des größeren Achtecks in vier kleinere Siebenecke mündeten, die sich nach außen als Fünfecke darstellten. Niemandem wird die herrliche Eintracht so vieler heiliger Zahlen entgehen, deren jede einen erhabenen geistigen Sinn offenbart: acht die Zahl der Vollendung jedes Vierecks, vier die der Evangelien, fünf die der Weltzonen, sieben die der Gaben des Heiligen Geistes. Nach Umfang und Form erschien mir der Bau nicht unähnlich jenen gewaltigen Burgen, die ich später im Süden der italienischen Halbinsel sah, Castel Ursino oder auch Castel del Monte, aber dank seiner uneinnehmbaren Lage wirkte er düsterer noch als jene und war sehr wohl dazu angetan, den Wanderer, der sich ihm nahte, erschauern zu lassen. Dabei konnte ich noch von Glück sagen, dass ich ihn erstmals an einem klaren Herbstmorgen erblickte und nicht etwa an einem stürmischen Wintertag.

Jedenfalls flößte mir die Abtei alles andere als Gefühle der Heiterkeit ein, ich empfand bei ihrem Anblick eher ein Schaudern und eine seltsame Unruhe. Und das waren, weiß Gott, keine Phantasiegespinste meiner furchtsamen Seele, es war vielmehr die korrekte Deutung unzweifelhafter Vorzeichen, dem Fels eingeschrieben seit jenem Tage, da einst die Riesen Hand an ihn legten, bevor noch die Mönche in ihrem vergeblichen Streben sich erkühnten, ihn zum Hüter des göttlichen Wortes zu weihen.

Als nun unsere Mulis die letzte Steilkehre erklommen und wir an eine Kreuzung gelangten, an welcher rechts und links zwei Seitenpfade begannen, verharrte mein Meister einen Augenblick und betrachtete aufmerksam die Ränder des Weges, den Weg selbst und die Bäume darüber; eine Reihe von immergrünen Pinien formte an dieser Stelle so etwas wie ein natürliches Dach, überzogen mit einer dünnen Schneeschicht.

»Reiche Abtei«, sagte er. »Dem Abt gefällt es, glanzvoll in der Öffentlichkeit aufzutreten.«

Da ich es bereits gewohnt war, ihn zuweilen höchst sonderbare Bemerkungen machen zu hören, schwieg ich dazu. Auch weil wir nach wenigen Schritten plötzlich Stimmen vernahmen und gleich darauf hinter einer Wegbiegung ein aufgeregt gestikulierender Trupp von Mönchen und Laienbrüdern erschien. Einer von ihnen trat sofort, als er uns erblickte, auf uns zu und begrüßte uns mit ausgesuchter Höflichkeit: »Willkommen, meine Herren! Wundert Euch nicht, dass ich mir schon denken kann, wer Ihr seid, denn man hat uns Euren Besuch angekündigt. Ich bin Remigius von Varagine, der Cellerar dieses Klosters. Und wenn Ihr, wie ich vermute, Bruder William von Baskerville seid, muss der Abt sogleich unterrichtet werden. Du«, befahl er einem aus seinem Gefolge, »lauf zurück und melde, dass unser Besuch sich der Einfriedung nähert!«

»Ich danke Euch, Herr Cellerar«, erwiderte freundlich mein Meister, »und Eure Höflichkeit schätze ich umso mehr, als Ihr, um mich zu begrüßen, Eure Suche unterbrochen habt. Aber macht Euch keine Sorgen, das Pferd ist hier vorbeigelaufen und auf den rechten Seitenpfad abgebogen. Es kann nicht weit gekommen sein, denn bei der Müllhalde wird es stehen bleiben. Es ist zu klug, um sich auf den Steilhang zu wagen.«

»Wann habt ihr es gesehen?«, fragte der Cellerar.

»Wir haben es gar nicht gesehen, nicht wahr, Adson?«, erwiderte William zu mir gewandt mit heiterer Miene. »Aber wenn Ihr Brunellus sucht, so werdet Ihr das edle Tier dort finden, wo ich es Euch gesagt habe.«

Der Cellerar zögerte, schaute William verblüfft ins Gesicht, warf einen Blick in den Seitenpfad und fragte schließlich: »Brunellus? Woher wisst Ihr?«

»Nun«, antwortete William, »es liegt doch auf der Hand, dass Ihr Brunellus sucht, das Lieblingspferd Eures Abtes, den besten Renner in Eurem Stall; einen Rappen, fünf Fuß hoch, mit prächtigem Schweif; kleine runde Hufe, aber sehr regelmäßiger Galopp; schmaler Kopf, feine Ohren, aber große Augen. Er ist nach rechts gelaufen, ich sage es Euch, und auf jeden Fall solltet Ihr Euch beeilen.«

Der Cellerar verharrte noch einen Augenblick unschlüssig, gab dann den Seinen ein Zeichen und stürzte sich ihnen voran in den Pfad zur Rechten, indes unsere Mulis sich wieder in Bewegung setzten. Von Neugier gedrängt, hob ich an, William mit Fragen zu überschütten, doch er bedeutete mir zu schweigen und die Ohren zu spitzen. Und in der Tat vernahmen wir kurz darauf einen Freudenschrei, und wenig später erschien an der Wegbiegung hinter uns wieder der Trupp, nun mit dem Rappen am Zügel. Sie holten uns ein, betrachteten uns im Vorbeigehen immer noch völlig verblüfft von der Seite und eilten voraus zur Abtei. Mich dünkte, dass William sogar seinen Schritt ein wenig verlangsamte, um ihnen mehr Zeit zu lassen, das Vorgefallene zu berichten. Tatsächlich hatte ich auch schon bei anderen Gelegenheiten bemerkt, dass mein guter Meister, wiewohl in jeder Hinsicht ein Mann von allerhöchster Tugend, zuweilen ein wenig dem Laster der Eitelkeit nachgab, wenn es darum ging, seinen Scharfsinn zu beweisen, und nachdem ich ihn bereits als gewandten Diplomaten schätzen gelernt, begriff ich nun: Er wollte sein Ziel erreichen als einer, dem der Ruf eines außerordentlich klugen Mannes vorausgeht.

»Nun sagt mir aber«, konnte ich schließlich nicht an mich halten, »wie habt Ihr es angestellt, das alles zu wissen?«

»Mein lieber Adson«, antwortete er, »schon während unserer ganzen Reise lehre ich dich, die Zeichen zu lesen, mit denen die Welt zu uns spricht wie ein großes Buch. Meister Alanus ab Insulis sagte:

omnis mundi creatura

quasi liber et pictura

nobis est et speculum

und dabei dachte er an den unerschöpflichen Schatz von Symbolen, mit welchen Gott durch seine Geschöpfe zu uns vom ewigen Leben spricht. Aber das Universum ist noch viel gesprächiger, als Meister Alanus ahnte, es spricht nicht nur von den letzten Dingen (und dann stets sehr dunkel), sondern auch von den nächstliegenden, und dann überaus deutlich. Ich schäme mich fast, dir zu wiederholen, was du doch wissen müsstest: Am Kreuzweg zeichneten sich im frischen Schnee sehr klar die Hufspuren eines Pferdes ab, die auf den Seitenpfad zu unserer Linken wiesen. Schön geformt und in gleichen Abständen voneinander, lehrten sie uns, dass der Huf klein und rund war und der Galopp von großer Regelmäßigkeit, woraus sich auf die Natur des Pferdes schließen ließ, und dass es nicht aufgeregt rannte wie ein scheuendes Tier. An der Stelle, wo die Pinien eine Art natürliches Dach bildeten, waren einige Zweige frisch abgeknickt, genau in fünf Fuß Höhe. An einem der Maulbeersträucher – dort, wo das Tier kehrtgemacht haben musste, um den rechten Seitenpfad einzuschlagen mit stolzem Schwung seines prächtigen Schweifes – befanden sich zwischen den Dornen noch ein paar tiefschwarze Strähnen … Und du wirst mir doch wohl nicht weismachen wollen, du habest nicht gewusst, dass dieser Seitenpfad zur Müllhalde führt; schließlich hatten wir bereits von der unteren Wegbiegung aus den breiten Strom der Abfälle steil am Hang zu Füßen des Ostturms gesehen, der eine hässliche Spur im Schnee hinterließ. Und wie die Kreuzung lag, konnte der Pfad nur in diese Richtung führen.«

»Gewiss«, sagte ich, »aber der schmale Kopf, die feinen Ohren, die großen Augen …?«

»Ich weiß nicht, ob der Rappe sie wirklich hat, aber ich bin überzeugt, dass die Mönche es glauben. Meister Isidor von Sevilla lehrt, die Schönheit eines Pferdes verlange, ›ut sit exiguum caput, et siccum, pelle prope ossibus adhaerente, aures breves et argutae, oculi magni, nares patulae, erecta cervix, coma densa et cauda, ungularum soliditate fixa rotunditas‹. Wenn also das Pferd, dessen Spur ich gesehen, nicht wirklich das beste wäre im Stall der Abtei, wie erklärst du dir dann, dass nicht nur die Stallburschen nach ihm suchten, sondern der Bruder Cellerar höchstpersönlich? Und ein Mönch, der ein Pferd für hervorragend hält, kann gar nicht anders, als es – ungeachtet seiner natürlichen Formen – so zu sehen, wie es ihm die Auctoritates beschrieben. Zumal« – und hierbei lächelte er maliziös in meine Richtung – »wenn er ein belesener Benediktiner ist …«

»Gut, gut«, sagte ich, »aber wieso ›Brunellus‹?«

»Möge der Heilige Geist dir etwas mehr Grips in die Birne geben!«, rief der Meister aus. »Welchen Namen hättest du ihm denn sonst gegeben, wenn selbst der große Buridan, der bald Rektor in Paris werden wird, keinen natürlicheren wusste, als er von einem schönen Pferd reden sollte?«

So war er, mein Herr und Meister. Er vermochte nicht nur im großen Buch der Natur zu lesen, sondern auch in der Art und Weise, wie die Mönche gemeinhin die Bücher der Schrift zu lesen und durch sie zu denken pflegten – und wie wir sehen werden, sollte ihm diese Fähigkeit in den folgenden Tagen noch überaus nützlich werden. Im Übrigen schien mir seine Erklärung so evident, dass meine Schmach, nicht von allein darauf gekommen zu sein, rasch wettgemacht wurde durch meinen Stolz, nun teilzuhaben an dieser Erkenntnis, und ich beglückwünschte mich gleichsam selbst zu meinem Scharfsinn. So groß ist die Kraft der Wahrheit, dass sie – wie die Schönheit – sozusagen von selber um sich greift. Und gelobt sei der Name unseres Herrn Jesus Christus für diese schöne Erkenntnis!

Doch zurück zu meiner Erzählung, ich schwatzhafter Greis verweile zu lange bei Marginalien. Berichtet sei lieber, dass wir zum Tor der Abtei gelangten, und auf der Schwelle empfing uns der Abt, begleitet von zwei Novizen, die ihm eine goldene Schale mit Wasser reichten. Und als wir von unseren Maultieren stiegen, wusch er Bruder William die Hände, umarmte ihn und hieß ihn willkommen mit einem Kuss auf den Mund, indes der Cellerar sich meiner annahm.

»Dank Euch, Abbo«, sagte Bruder William. »Es ist mir eine große Freude, den Fuß in Euer Hochwürden Kloster zu setzen, dessen Ruhm diese Berge weit übersteigt. Ich komme im Namen Unseres Himmlischen Herrn, und als seinem Diener habt Ihr mir Ehre erwiesen. Aber ich komme zugleich auch im Namen unseres weltlichen Herrn, wie dieser Brief hier Euch lehren wird, und in seinem Namen danke ich Euch für Euren Empfang.«

Der Abt nahm den Brief, warf einen Blick auf das kaiserliche Siegel und meinte, in jedem Falle seien vor William schon andere franziskanische Brüder mit solchen Briefen gekommen (eine Antwort, die wieder einmal bewies, so sagte ich mir nicht ohne heimlichen Anflug von Stolz, wie schwer es ist, einen Benediktinerabt aus der Fassung zu bringen). Dann bat er den Bruder Cellerar, uns in unsere Unterkünfte zu führen, während die Stallburschen sich unserer Tiere annahmen, und verließ uns mit dem Versprechen, uns später Besuch abzustatten, wenn wir uns ein wenig erholt haben würden. So traten wir in den großen Hof. Vor unseren Augen erstreckten sich die verschiedenen Gebäude der Abtei weitläufig über ein sanft gewelltes Plateau, das in Form einer flachen Mulde (oder Alpe) unter dem Gipfel des Berges lag.

Auf die Anlage der Abtei werde ich noch verschiedentlich genauer zu sprechen kommen, hier mag ein erster Überblick genügen. Am Torbau (der einzigen Öffnung in der Umfassungsmauer) begann eine von Bäumen gesäumte Allee, die zur Kirche des Klosters führte. Zur Linken dieser Allee erstreckten sich in einem weiten Halbkreis Obst- und Gemüsegärten (darunter, wie ich später erfuhr, auch der hortulus botanicus), begrenzt von zwei flachen Gebäuden vor der nordwestlichen Mauer, dem Hospital und dem Badehaus. Im Hintergrund, links von der Kirche und durch ein Gräberfeld von ihr getrennt, erhob sich gewaltig das Aedificium. Das Nordtor der Kirche öffnete sich zum Südturm des massiven Quaders, der seinen Westturm frontal dem Blick des Besuchers darbot, links mit der Umfassungsmauer verschmelzend und hinter ihr, hoch gekrönt vom gerade noch sichtbaren Nordturm, den steil abfallenden Hang überragend. Rechts von der Kirche, an ihre Südwand gelehnt, gruppierten sich einige Bauten um einen offenen Hof mit Kreuzgang – ohne Zweifel das Dormitorium, die Wohnung des Abtes und die Unterkünfte der Pilger, zu denen wir nun durch einen lieblichen Garten geleitet wurden. Rechter Hand öffnete sich eine weite Ebene bis zur südlichen Umfassungsmauer, vor welcher wir, soweit die erwähnten Gebäude nicht unseren Blick verstellten, noch eine Reihe flacher Bauten erblickten – Stallungen, Mühlen, Olivenpressen, die Unterkünfte der Laienbrüder und wohl auch die Zellen der Novizen. Dank der Ebenmäßigkeit des Geländes war es den Erbauern dieser heiligen Stätte gelungen, die Vorschriften der korrekten Ausrichtung akkurater noch zu befolgen, als es Honorius Augustoduniensis oder Wilhelm Durandus je hätten verlangen können. Am Stand der Sonne erkannte ich die genaue Ausrichtung des Kirchenportals nach Westen, mithin wiesen Chor und Altar nicht minder genau nach Osten. Und die Morgensonne konnte genau im Moment ihres Aufgangs sowohl die Mönche im Dormitorium wecken als auch das Vieh in den Ställen. Nie habe ich eine schönere und trefflicher angelegte Abtei gesehen, obwohl ich später in meinem Leben durchaus nach Sankt Gallen kam und nach Cluny und nach Fontenay und in andere Abteien, die womöglich noch größer waren als diese, nicht aber so wohlproportioniert. Von allen anderen jedoch unterschied sich diese durch die Massigkeit ihres festungsartigen Aedificiums. Auch ohne den geübten Blick eines Baumeisters sah ich sofort, dass dieser wesentlich älter sein musste als die übrigen, errichtet womöglich zu anderen Zwecken, sodass die restliche Anlage wohl erst in späteren Zeiten hinzugefügt worden war – freilich derart harmonisch, dass die Ausrichtung des Aedificiums sich jener der Kirche aufs Schönste anpasste, beziehungsweise umgekehrt. Wahrlich, unter allen Künsten ist die Architektur in der Tat diejenige, die am kühnsten trachtet, in ihrem Rhythmus jene Ordnung des Universums widerzuspiegeln, welche die Alten kosmos nannten, was so viel heißt wie prachtvoll geschmückt, gleicht sie doch einem prächtigen Tier, das wir staunend bewundern ob der Vollendung und herrlichen Proportion seiner Glieder. Und gelobt sei der Herr Unser Schöpfer, der – wie Augustinus lehrt – alles so trefflich eingerichtet in Zahlen, Gewichten und Maßen!

TERTIA

Worin Bruder William ein lehrreiches Gespräch mit dem Abt führt.

Der Cellerar war ein feister Mensch mit groben, aber jovialen Zügen, kahl, aber noch rüstig, klein und flink. Er geleitete uns zu unseren Zellen im Pilgerhaus. Genauer gesagt, er geleitete uns zu der für meinen Meister vorgesehenen Zelle und versprach, am nächsten Tag auch mir eine frei zu machen, denn ich sei schließlich, wenngleich Novize, immerhin Gast der Abtei und folglich mit größter Ehrerbietung zu behandeln. Für die erste Nacht müsse ich jedoch vorliebnehmen mit einer länglichen Nische in der Zellenwand, die er mit frischem Stroh habe auslegen lassen. Dort nächtigten, fügte er erklärend hinzu, gelegentlich die Diener adliger Herren, wenn diese Wert darauf legten, während ihres Schlafes bewacht zu werden.

Die Mönche brachten uns Wein und Käse, Oliven, Brot und süße Rosinen und ließen uns dann allein, auf dass wir uns ausruhen könnten. Wir aßen und tranken mit großem Appetit. Mein Meister hatte nicht die strenge Gewohnheit der Benediktiner, beim Mahle zu schweigen. Doch er sprach stets so klug und erbaulich, dass es war, als läse ein Mönch aus den Viten der Heiligen vor.

Mich beschäftigte immer noch die Geschichte mit dem Rappen Brunellus, und so fragte ich William, kaum dass wir allein waren: »Als Ihr die Spuren im Schnee und an den Zweigen laset, kanntet Ihr doch Brunellus noch nicht. In gewisser Weise sprachen doch diese Spuren nur ganz allgemein von Pferden, oder jedenfalls von einem Pferd dieser Art und Rasse. Könnte man daher nicht sagen, dass uns das Buch der Natur lediglich abstrakte Wesenheiten verkündet, wie zahlreiche ehrwürdige Theologen lehren?«

»Keineswegs, lieber Adson«, erwiderte mir der Meister. »Gewiss gaben mir jene Spuren für sich genommen nur das Pferd als verbum mentis