10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Suhrkamp Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

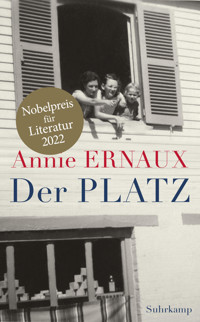

Nobelpreis für Literatur 2022

Ihr Vater stirbt, und Annie Ernaux nimmt das zum Anlass, sein Leben zu erzählen: Um die Jahrhundertwende geboren, musste er früh von der Schule abgehen, war zunächst Bauer, dann, bis zum Todesjahr 1967, Besitzer eines kleinen Lebensmittelladens in der Normandie, die körperliche Arbeit ließ ihn hart werden gegen seine Familie. Das Leben des Vaters ist auch die Geschichte vom gesellschaftlichen Aufstieg der Eltern und der gleichzeitigen Angst, wieder in die Unterschicht abzurutschen, von der Gefahr, nicht zu bestehen. Dass seine Tochter eine höhere Schule besucht, macht ihn stolz, trotzdem entfernen sich beide voneinander.

Diese Biographie des Vaters ist auch die Geschichte eines Verrats der Tochter: An ihren Eltern, einfachen Menschen, und dem Milieu, in dem sie aufgewachsen ist – gespalten zwischen Zuneigung und Scham, zwischen Zugehörigkeit und Entfremdung.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 85

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Titel

Annie Ernaux

Der Platz

Aus dem Französischen von Sonja Finck

Suhrkamp

Impressum

Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.

Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.

Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.

Die Originalausgabe erschien 1983 unter dem Titel La Place bei Gallimard, Paris.

eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2019

Der vorliegende Text folgt der 3. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuchs 5108.

© der deutschsprachigen Ausgabe Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2019© Editions Gallimard, Paris, 1983

Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Umschlaggestaltung: Rothfos & Gabler, Hamburg

Umschlagfoto: Das Geschäft der Eltern in Yvetot, Annie Ernaux (Mitte) mit zwei Kusinen, Privatarchiv Annie Ernaux, mit freundlicher Genehmigung der Autorin

eISBN 978-3-518-76107-6

www.suhrkamp.de

Widmung

»Ich wage eine Erklärung: Schreiben ist der letzte Ausweg, wenn man einen Verrat begangen hat.«

Jean Genet

Ich legte die praktische Prüfung für den höheren Schuldienst an einem Gymnasium in Lyon ab, im Viertel La Croix-Rousse. Es war ein neues Lycée, mit Grünpflanzen in dem Gebäudebereich, in dem die Verwaltung und das Lehrerzimmer untergebracht waren, und einer Bibliothek mit sandfarbenem Teppich. Dort wartete ich darauf, dass man mich für die Lehrprobe abholte, ich musste im Beisein des Prüfers und zweier Beisitzer, sehr erfahrener Französischlehrer, eine Unterrichtsstunde geben. Eine Frau korrigierte Klassenarbeiten, selbstsicher, ohne zu zögern. Ich musste nur eine Stunde alles richtig machen, dann dürfte ich es ihr ein Leben lang gleichtun. Vor einer zwölften Klasse mit Schwerpunkt Mathematik analysierte ich fünfundzwanzig Zeilen – man musste sie durchnummerieren – aus dem Vater Goriot von Balzac. »Sie haben ihren Schülern ja alles vorgekaut«, warf mir der Prüfer hinterher im Büro des Direktors vor. Er saß zwischen den Beisitzern, einem Mann und einer kurzsichtigen Frau mit rosa Schuhen. Ich ihnen gegenüber. Eine Viertelstunde lang vermischte er Kritik, Lob, Ratschläge, ich hörte kaum zu und fragte mich, ob das hieß, dass ich bestanden hatte. Plötzlich erhoben sich alle drei, gleichzeitig und mit ernsten Gesichtern. Schnell stand ich ebenfalls auf. Der Prüfer streckte mir die Hand hin und sah mich direkt an. Dann: »Madame, ich gratuliere Ihnen.« Die anderen wiederholten: »Ich gratuliere«, und schüttelten mir die Hand, die Frau sogar mit einem Lächeln.

Bis zur Bushaltestelle dachte ich an nichts anderes als an diese Zeremonie, mit Wut und einer Art Scham. Am selben Abend schrieb ich meinen Eltern, ich sei jetzt »verbeamtet«. Meine Mutter antwortete, dass sie sich sehr für mich freuten.

Mein Vater starb zwei Monate später, auf den Tag genau. Er war siebenundsechzig Jahre alt und führte zusammen mit meiner Mutter einen Kramladen und eine Kneipe in Y… (Departement Seine-Maritime), in einem ruhigen Stadtteil in der Nähe des Bahnhofs. Noch ein Jahr, dann wollte er sich zur Ruhe setzen. Oft weiß ich ein paar Sekunden lang nicht mehr, ob sich die Szene in dem Gymnasium in Lyon vorher oder nachher abgespielt hat, ob der windige April, in dem ich mich in La Croix-Rousse auf den Bus warten sehe, dem drückend heißen Juni seines Todes vorangehen oder auf ihn folgen soll.

Es war ein Sonntag, am frühen Nachmittag.

Meine Mutter erschien oben an der Treppe. Sie betupfte sich die Augen mit der Stoffserviette, die sie mitgenommen haben musste, als sie nach dem Mittagessen hochgegangen war. Mit neutraler Stimme sagte sie: »Es ist vorbei.« An die Minuten danach erinnere ich mich nicht. Ich sehe nur die Augen meines Vaters, die einen Punkt hinter mir in der Ferne fixieren, und die über dem Zahnfleisch hochgezogenen Lippen. Ich glaube, dass ich meine Mutter bat, ihm die Augen zu schließen. Um das Bett herum standen auch noch die Schwester meiner Mutter und deren Mann. Sie boten an, beim Waschen und Rasieren zu helfen, weil man sich beeilen müsse, bevor die Leiche steif würde. Meine Mutter schlug vor, ihm den Anzug anzuziehen, den er zum ersten Mal drei Jahre zuvor auf meiner Hochzeit getragen hatte. Die ganze Szene lief sehr einfach ab, niemand schrie, niemand weinte, meine Mutter hatte nur leicht gerötete Augen und ein gezwungenes Lächeln auf dem Gesicht. Die nötigen Handgriffe wurden ruhig ausgeführt, ohne Durcheinander, begleitet von Alltagsworten. Mein Onkel und meine Tante sagten immer wieder, »es ging alles so schnell« und »er hat sich sehr verändert«. Meine Mutter sprach mit meinem Vater, als würde er noch leben oder als hätte er eine spezielle Form der Existenz angenommen, wie ein Neugeborenes. Mehrmals nannte sie ihn zärtlich »mein armes altes Väterchen«.

Nach dem Rasieren zog mein Onkel den Toten zu sich heran und hielt den Oberkörper aufrecht, damit wir ihm das Hemd, das er in den letzten Tagen getragen hatte, ausziehen und ihm ein frisches überstreifen konnten. Sein Kopf sackte nach vorn auf die nackte, grau marmorierte Brust. Zum ersten Mal in meinem Leben sah ich den Penis meines Vaters. Meine Mutter versteckte ihn schnell unter dem sauberen Hemd und lachte: »Zieh dir was an, alter Mann.« Danach falteten wir meinem Vater die Hände um einen Rosenkranz. Ich weiß nicht mehr, ob es meine Mutter oder meine Tante war, die sagte: »So ist er viel freundlicher«, das heißt ordentlich, anständig. Ich schloss die Fensterläden und ging zu meinem Sohn ins Nebenzimmer, der von seinem Mittagsschlaf aufgewacht war. »Opa macht Heia.«

Mein Onkel benachrichtigte die Verwandten in Y…, und sie kamen vorbei. Sie gingen mit meiner Mutter und mir nach oben und blieben einen Moment lang schweigend am Bett stehen, bevor sie etwas über die Krankheit und den plötzlichen Tod meines Vaters flüsterten. Anschließend boten wir ihnen unten etwas zu trinken an.

Ich erinnere mich nicht an den Bereitschaftsarzt, der den Tod feststellte. Innerhalb weniger Stunden war das Gesicht meines Vaters nicht mehr wiederzuerkennen. Am späten Nachmittag fand ich mich allein in seinem Schlafzimmer wieder. Sonnenlicht fiel durch die Fensterläden auf das Linoleum. Das war nicht mehr mein Vater. In dem eingesunkenen Gesicht nahm die Nase allen Platz ein. Der dunkelblaue Anzug schlackerte ihm um den Körper, er sah aus wie ein auf dem Rücken liegender Vogel. Das Gesicht mit den aufgerissenen, starren Augen, das er in der Stunde nach seinem Tod gehabt hatte, war schon wieder verschwunden. Selbst diesen Mann würde ich nicht mehr wiedersehen.

Wir begannen, die Beerdigung vorzubereiten, Bestattungsklasse, Totenmesse, Trauerkarten, Trauerkleidung. Ich hatte den Eindruck, dass das alles nichts mit meinem Vater zu tun hatte. Eine Zeremonie, an der er aus irgendeinem Grund nicht teilnehmen würde. Meine Mutter war sehr aufgeregt und vertraute mir an, dass mein Vater in der Nacht nach ihr getastet und versucht hatte, sie zu küssen, obwohl er da schon nicht mehr gesprochen hatte. Sie fügte hinzu: »Als junger Mann war er sehr gut aussehend, weißt du.«

Am Montag kam der Geruch. Ich hatte mir keine Vorstellung davon gemacht. Ein erst schwacher, dann immer penetranterer Geruch nach Blumen, die in einer Vase mit fauligem Wasser vergessen worden sind.

Meine Mutter schloss das Geschäft nur für die Beerdigung. Ansonsten hätte sie Kunden verloren, das konnte sie sich nicht leisten. Mein toter Vater lag oben, und sie schenkte unten Pastis und Rotwein aus. Tränen, Schweigen, würdevolles Auftreten, das war in einer vornehmen Weltsicht beim Tod eines Angehörigen angemessen. Meine Mutter und unsere Nachbarn gehorchten Lebensregeln, in denen das Bemühen um ein würdevolles Auftreten keine Rolle spielt. Zwischen dem Tod meines Vaters am Sonntag und der Bestattung am Mittwoch kommentierte jeder Stammgast, kaum war er durch die Tür, das Ereignis mit gesenkter Stimme, lakonisch: »Das ging aber schnell«, oder bemüht unbeschwert: »Jetzt hat der Chef also den Löffel abgegeben!« Sie erzählten, wie sie die Nachricht gehört und was sie dabei empfunden hatten, »das hat mich ganz schön umgehauen«, »ich war völlig durch den Wind«. Damit wollten sie meiner Mutter zeigen, dass sie in ihrem Schmerz nicht allein war, eine Form der Höflichkeit. Viele riefen sich die letzte Begegnung ins Gedächtnis, als er noch gesund war, alle Einzelheiten, den Ort, den Wochentag, das Wetter, die gewechselten Worte. Die detailreiche Beschreibung eines Moments, als das Leben selbstverständlich gewesen war, sollte zum Ausdruck bringen, wie unbegreiflich der Tod meines Vaters war. Ebenfalls aus Höflichkeit baten sie darum, den Chef noch einmal sehen zu dürfen. Meine Mutter lehnte einige Bitten ab. Sie unterschied zwischen den Guten, die ehrliche Anteilnahme zeigten, und den Schlechten, die nur neugierig waren. Fast alle Stammgäste erhielten die Erlaubnis, sich von meinem Vater zu verabschieden. Die Ehefrau eines Unternehmers aus der Nachbarschaft wurde abgewiesen, weil er sie nicht hatte ausstehen können, sie und ihre blasierte Art.

Die Bestatter kamen am Montag. Die Treppe, die von der Küche hoch zu den Schlafzimmern führte, stellte sich als zu schmal für den Sarg heraus. Sie mussten den Toten in einen Plastiksack packen und ihn mehr über die Stufen ziehen, als ihn zu tragen, bevor sie ihn unten in der Kneipe, die für eine Stunde geschlossen war, in den Sarg legen konnten. Ein langer Abstieg, begleitet von Bemerkungen zur besten Vorgehensweise, in der Biegung drehen etc.

In dem Kissen, auf dem sein Kopf seit Sonntag gelegen hatte, war eine Kuhle. Solange die Leiche in dem Zimmer gewesen war, hatten wir dort nicht aufgeräumt. Die Kleider meines Vaters lagen noch auf dem Stuhl. Aus der Reißverschlusstasche seiner Latzhose zog ich ein Bündel Geldscheine, die Einnahmen vom vorigen Mittwoch. Ich warf die Medikamente weg und trug die Kleider zur schmutzigen Wäsche.

Am Tag vor der Beerdigung schoben wir einen Kalbsbraten in den Ofen, für das Essen nach der Feier. Es wäre taktlos gewesen, die Leute, die uns die Ehre erwiesen, zur Beisetzung zu kommen, mit leerem Magen nach Hause zu schicken. Mein Mann traf am Abend ein, braungebrannt, peinlich berührt von einer Trauer, die nicht seine war. Mehr denn je wirkte er hier fehl am Platz. Wir schliefen in dem einzigen Doppelbett, dem Bett, in dem mein Vater gestorben war.

Viele Leute aus der Nachbarschaft in der Kirche, Hausfrauen und Arbeiter, die sich eine Stunde freigenommen hatten. Natürlich keines der