24,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 24,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 24,99 €

Mehr erfahren.

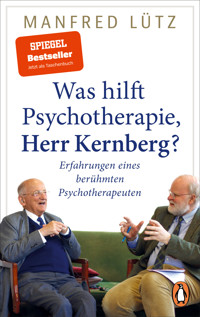

- Herausgeber: Kösel-Verlag

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

Kann man den Sinn des Lebens sehen?

Die Frage nach dem Sinn des Lebens hat den Bestseller-Autor Manfred Lütz sein ganzes Leben lang umgetrieben. Man kann den Sinn des Lebens denken, deswegen hat er Philosophie studiert. Man kann ihn glauben, deswegen hat er Theologie studiert. Man kann den Sinn des Lebens noch im Wahnsinn der Menschen spüren, auch deswegen ist er Psychiater und Psychotherapeut geworden. Aber wie und wo kann man den Sinn des Lebens sehen?

Viele Menschen sehen ihn in der Schönheit der Natur, sie ahnen in ihr etwas Göttliches, für Naturwissenschaftler wie Albert Einstein war die Natur etwas Erhabenes, Letztes.

Doch gäbe es nur Natur, gäbe es nicht den Menschen, wäre niemand da, der in den Weiten des Weltalls irgendeinen Sinn sehen würde. Der höchste Ausdruck von Sinn aber ist die Kunst. Und kaum ein Ort hat die größten Künstler der Welt wohl so angezogen wie Rom.

Manfred Lütz kennt und liebt diese Stadt seit 50 Jahren, zwei Jahre hat er selbst dort gelebt. Schon als Student hat er Menschen durch Rom geführt, nicht um sie bloß mit Wissen zu beladen, sondern um ihnen dort den Sinn des Lebens zu zeigen. Denn in Rom, davon ist er überzeugt und davon handelt dieses Buch, kann man den Sinn des Lebens sehen.

Im Heiligen Jahr 2025 ist dieses Buch der perfekte Begleiter für alle Rom-Pilger.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Kann man den Sinn des Lebens sehen?

Viele Menschen sehen ihn in der Schönheit der Natur, sie ahnen in ihr etwas Göttliches, für Naturwissenschaftler wie Albert Einstein war die Natur etwas Erhabenes, Letztes.

Doch gäbe es nur Natur, gäbe es nicht den Menschen, wäre niemand da, der in den Weiten des Weltalls irgendeinen Sinn sehen würde.

Der höchste Ausdruck von Sinn aber ist die Kunst. Und kaum ein Ort hat die größten Künstler der Welt wohl so angezogen wie Rom.

Manfred Lütz kennt und liebt diese Stadt seit 50 Jahren, zwei Jahre hat er da gelebt. Schon als Student hat er Menschen durch Rom geführt, nicht um sie bloß mit Wissen zu beladen, sondern um ihnen dort den Sinn des Lebens zu zeigen. Denn in Rom, davon ist er überzeugt und davon handelt dieses Buch, kann man den Sinn des Lebens sehen.

»Manfred Lütz ist ein Sehender. Er sieht die Geschichte der Menschheit und ihrer ewigen Sinnsuche in den Kunstwerken dieser Stadt.« Elke Heidenreich im Geleitwort

Manfred Lütz

Der Sinn des Lebens

Mit einem Geleitwort von Elke Heidenreich

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Wir haben uns bemüht, alle Rechteinhaber ausfindig zu machen, verlagsüblich zu nennen und zu honorieren. Sollte uns dies im Einzelfall aufgrund schlechter Quellenlage nicht möglich gewesen sein, werden wir uns bemühen, begründete Ansprüche zu erfüllen.

In diesem Buch ist aus rein pragmatischen Gründen der Lesbarkeit in der Regel die männliche Sprachform gewählt worden, wofür ich Leserinnen um Verständnis bitte. Der Paartherapeut Jürg Willi konstruierte den Satz: »Wenn man/frau mit seiner/ihrem Partner/in zusammenleben will, so wird er/sie zu ihr/ihm in ihre/seine oder sie/er in seine/ihre Wohnung ziehen«, um deutlich zu machen, dass eine befriedigende Lösung des Sprachproblems nicht möglich ist. »Ich ziehe die einfache Sprache der zwar korrekteren, aber unübersichtlicheren vor.« Diese Auffassung teile ich. Manfred Lütz

Copyright © 2024 Kösel-Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Str. 28, 81673 München

Cover: zero-media.net, München

Covermotiv: Raimund Kutter / imageBROKER.com GmbH & Co. KG / Alamy Stock Foto

Layout und Satz: TypoGraphik Anette Bernbeck, Gelnhausen

E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering

ISBN 978-3-641-30693-9V002

www.koesel.de

Inhalt

Geleitwort von Elke Heidenreich

Vorwort

Einführung

I. Sinnvolle Gewalt – Was das Finanzamt dem römischen Staat verdankt

II. Auf der Suche nach dem Sinn – Augustus, Nero, Trump und Ahnungen von Unsterblichkeit

III. Schöner sterben – Wahnsinnskaiser in einer Wahnsinnszeit

IV. Neuer Sinn im Dämmerlicht – Kostbare Offenbarungen am Ende der Antike

V. Das Auf und Ab des Lebens – Mitten in Leid und Tod: der Himmel auf Erden

VI. Sinnliche Revolutionen – Göttlicher Geschlechtsverkehr im Petersdom

VII. Geniale Visionen – »Die Schönheit wird die Welt retten«

VIII. Grenzerfahrungen – Du musst dein Leben ändern

IX. Ganz großes Kino – »Wenn das die himmlische Liebe ist, dann kenne ich sie auch«

X. Finale – Sinnlose Gewalt, leeres Pathos und am Ende doch echte Gefühle

Nachwort

Künstler, Römische Herrscher, Objekte

Geleitwort

von Elke Heidenreich

Meine beiden Lieblingsbemerkungen in diesem Buch lauten: »Wissen bildet nicht. Verstehen bildet.«

Das sagt ein Mann, der mit enormem Wissen mühelos die Jahrhunderte aufblättert, um uns die Wege zu zeigen, auf denen immer schon Menschen den Sinn des Lebens suchten. Liegt der Sinn des Lebens im Diesseits oder erfüllt er sich erst im Tod? Ist das Ende der Sinn? Und welche Antworten gibt die sogenannte Ewige Stadt dazu, die Stadt, zu der alle Wege führen, also auch der Weg dieser ewigen Frage nach dem Sinn?

Bei einer Ewigen Stadt ist kein Ende in Sicht, aber einen Anfang hat sie – um 753 vor Christus wird die Gründung Roms veranschlagt. Und über Jahrtausende bestimmte dieses Rom mit seinen Herrschern und Päpsten, wo es langging in der Welt – in der Politik, in der Religion, in der Kunst. Manfred Lütz ist ein Sehender. Er sieht die Geschichte der Menschheit und ihrer ewigen Sinnsuche in den Kunstwerken dieser Stadt Rom, in den Statuen, den Gemälden, den Fresken, in Bauwerken und Kirchen, er liest die Wände, die Portale, die Bilder und sagt: Seht ihr es nicht? Es ist alles da, von der Schöpfung bis zum Jüngsten Tag, die Künstler reden mit der Stimme Gottes. Man kann es sehen.

Der Jüngste Tag ist der Tag, nach dem nichts mehr kommt. Offenbart sich erst dann der Sinn des Lebens? Das wäre schrecklich. Jeder muss ihn für sich in seiner Zeitspanne finden, und ich denke, der Sinn des Lebens ist auch das Leben selbst und unsere Anstrengung, es nicht mit so viel Reichtum, Anschaffungen und Besitz wie möglich zu füllen, sondern mit so viel Dankbarkeit, Zufriedenheit, Schönheit und Liebe wie nur irgend möglich. Der Tod hat dann nicht das letzte Wort.

»Remember, that death is not the end«, singt Bob Dylan. Manfred Lütz, dem leidenschaftlichen Stöberer durch die Jahrhunderte, dem beglückten und beglückenden Bilderstauner gelingt es, die unselige Kluft zwischen Glauben und Wissen zu überbrücken: Es ist ein tragisches Missverständnis, sagt er, dass beides so auseinanderfällt. Wir können wissen, wir müssen wissen, wir müssen uns – auch im Sinne der Kant’schen Aufklärung – unseres Verstandes bedienen, aber trotzdem können wir glauben. Er bezieht sich auf Franz von Assisi, der den Vögeln predigte, nicht nur den Menschen, der die Natur ernst nahm als Teil der Schöpfung, und der damit auch das Fundament zu einer modernen Naturwissenschaft legte: »Ohne Franziskus kein Galilei« – einer der vielen prägnanten, knappen Sätze in diesem Buch, die so sehr zum Nachdenken anregen – auch zum Widerspruch, aber wie anders entsteht denn Kommunikation?

Lütz, gläubiger Christ, mit dem ich mich schon oft heftig gestritten habe über meinen verlorenen Glauben, was er nur weglacht und mir nicht abnimmt, Lütz glaubt verblüffend überzeugt an das Gute. Er ist sich sicher: Für einen echten Christen sind Rassismus und Antisemitismus absolut undenkbar. Gott hat die ganze Welt erschaffen, auch die heidnische, auch die, die uns zu schaffen macht. Es gehört alles dazu.

Und er nimmt uns mit durch zweitausend Jahre Papst- und Kunstgeschichte. Was haben wir den Kirchen nicht alles an wunderbarer Kunst und prächtigen Bauten zu verdanken! Wir möchten all das nicht missen. Und je weiter wir in die Neuzeit kommen, desto mehr nimmt es ab – das Banale besiegt das Sakrale.

Er schildert das anschaulich und mit Verve. So oft war ich in Rom, so oft stand auch ich in diesen Kirchen und Palästen, vor diesen Monumenten und Bildern und hab doch nie das gesehen, was Manfred Lütz mit Geduld, Leidenschaft und immensem Wissen sieht. Das nächste Mal bin ich gerüstet!

Einen Aspekt spart er in diesem Buch über das Sehen eines Sinns natürlich aus, einen, den ich kurz erwähnen möchte, weil er mir so wichtig ist: die Musik, die den Menschen mehr als jede andere Kunst unmittelbar berührt und in der der göttliche Funke für mich zumindest mehr spürbar ist als in allem anderen. Michelangelo hat die Schöpfung überwältigend gemalt – Bach hat sie z. B. in seiner c-Moll-Passacaglia so in Töne gebracht, dass man beim Hören kaum atmen kann. Da spricht Gott.

Ich möchte Bernhard von Clairvaux zitieren, der gesagt hat: »Willst du sehen, so höre – Hören ist ein Schritt zum Sehen.« Der Mensch ist ein Instrument, auf dem Gott spielt.

Monteverdi, Pergolesi mit seinem Stabat Mater, Mozart – sie alle haben mit ihrer Musik auch Antworten gegeben auf die Frage nach dem Sinn des Lebens: schöpferisches Tun, durch den Dschungel der Optionen den eigenen Weg zu seinem eigenen sinnvollen Leben finden, durch Musik oder durch Malerei, Architektur, was immer. Das ist der Sinn. In der Musik spüre ich ihn am tiefsten, und auch die Griechen und Römer kannten Musik, natürlich. Die Musikgeschichte beginnt mit der Flöte, aber wer die schnitzt, hat ja schon Töne, hat schon Musik im Kopf. Und Hermes bastelt aus dem Panzer einer Schildkröte die erste Leier, schenkt sie seinem Bruder Apoll, der gibt sie weiter an seinen Sohn Orpheus – den Rest kennen wir: Orpheus gelingt es, mit seiner Musik seine tote Geliebte Eurydike wieder aufzuwecken. Auch die Götter sind tief beeindruckt: Er darf sie aus der Unterwelt mit nach oben ins Leben zurück nehmen unter der Bedingung, sich bei dem langen Aufstieg nicht umzudrehen.

Er dreht sich aber um, das heißt: Er traut seiner eigenen Kunst nicht und verliert die Liebste für immer.

Wenn wir der Kunst nicht trauen, sind wir verloren. Dieses Buch erzählt auch eindringlich davon. Wie kann einer vor Michelangelos Pietà stehen und nicht bis ins Herz getroffen sein? Kunst verändert uns, durchdringt uns, macht etwas mit uns. Aber wir müssen es schon auch zulassen.

In dem, was die Künstler uns schenken, in ihren Bildern, Bauten, Tönen, da ist der göttliche Funke. An den glaube auch ich. Manfred Lütz schlägt aus diesem Funken das Feuer für ein ganzes Buch voller Bewunderung, Staunen, Ergriffenheit. Er ist jemand, der den Sinn unseres Lebens in jedem Bild, in jedem Kunstwerk sieht.

Gibt es Gott?

Ich bin mal bei einem Karfreitagskonzert als Sprecherin eingesprungen für den erkrankten Dietrich Fischer-Dieskau. Es wurden zu Haydns »Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze« Texte von Luise Rinser gelesen, unter anderem die Geschichte eines kleinen Jungen, der in Auschwitz im Hof vor aller Augen von den Nazis aufgehängt wurde, weil er Botschaften zwischen den Baracken hin und her getragen hatte. Ein alter Mann schluchzte verzweifelt: »Wo ist Gott?«, und jemand zeigte auf den toten Jungen und sagte: »Da.«

Ich konnte an dieser Stelle auf der Bühne nicht weiterlesen. Ich weinte. Und der Saal war totenstill, lange. Viele weinten.

Das sind die Augenblicke, in denen Gott da ist, ob man ihn glaubt oder nicht.

»Zur Kunst braucht man Ruhe«, soll der Maler Fra Angelico gesagt haben. Lütz beschreibt ein Bild des großen Caravaggio: »Die Berufung des Matthäus«. Alle sind irgendwie mit irgendwas beschäftigt, aber Matthäus schaut über alle Köpfe hinweg Jesus an, der ihn zu rufen scheint. »Meinst du mich?«, scheint er zu fragen, »bin ich berufen, rufst du mich?«

Lütz schreibt: »Diese Frage muss sich jeder Mensch irgendwann und dann immer wieder stellen, wenn er sein Leben nicht verpassen will.«

Das ist der Sinn des Lebens: es nicht zu verpassen.

Vorwort

Kann man den Sinn des Lebens sehen?

Die Frage nach dem Sinn des Lebens hat mich mein ganzes Leben lang umgetrieben. Man kann den Sinn des Lebens denken, deswegen habe ich Philosophie studiert. Man kann ihn glauben, deswegen habe ich Theologie studiert. Man kann den Sinn des Lebens noch im Wahnsinn der Menschen spüren, auch deswegen bin ich Psychiater und Psychotherapeut geworden. Aber wie und wo kann man den Sinn des Lebens sehen?

Viele Menschen sehen ihn in der Schönheit der Natur, sie ahnen in ihr etwas Göttliches. Für Naturwissenschaftler wie Albert Einstein war die Natur etwas Erhabenes, Letztes.

Doch gäbe es nur Natur, gäbe es nicht jemanden wie den Menschen, wäre niemand da, der in den Weiten des Weltalls irgendeinen Sinn sehen würde, die Planeten nicht, die Pflanzen nicht und selbst die Schimpansen würden den aneinandergereihten Momenten ihres Lebens bloß Gelegenheiten zum Überleben ablauschen. Es wäre niemand da, einen Sinn in diesem Leben zu sehen.

Nur wenn es Personen gibt, wie Menschen es sind, gibt es Sinn. Der höchste Ausdruck von Sinn aber ist die Kunst. Und kaum ein Ort hat die größten Künstler der Welt wohl so angezogen wie Rom.

Ich kenne und liebe diese Stadt schon seit 50 Jahren, zwei Jahre habe ich dort gelebt. Schon als Student habe ich Menschen durch Rom geführt, nicht um sie bloß mit Wissen zu beladen, sondern um ihnen in der Kunst dieser Stadt den Sinn des Lebens zu zeigen. Ich bin überzeugt, dass man in Rom den Sinn des Lebens, das, was für den Menschen, für jeden Menschen, wesentlich ist, tatsächlich sehen kann, jeder natürlich auf seine ganz persönliche Weise. Denn echte Kunst zwingt nicht, sie lädt ein. Früher, als die wenigsten Menschen überhaupt lesen konnten, war das Sehen des Sinns etwas ganz Normales, man sah die Bibel in den Bildergeschichten der Kirchen, man las sie nicht.

So kam ich auf den Gedanken, dieses Buch zu schreiben, das nur scheinbar über Rom geht und seine Kunst, sondern in Wahrheit über den Sinn des Lebens. Natürlich musste ein solches Buch Bilder der ausdrucksstärksten Kunstwerke Roms enthalten, aber auch Erläuterungen, die sie in ihrem geschichtlichen Zusammenhang besser verständlich machen können. Am sinnvollsten erschien es mir daher, diese einzigartigen Meisterwerke entlang einer Erzählung der Geschichte und Kunstgeschichte der Stadt Rom zu ordnen, angefangen von ihrer Gründung bis hinein in unsere Tage. Denn so können diese genialen Künstler lebendiger zu uns sprechen und man kann am Ende vielleicht ein bisschen mehr verstehen vom großen Sinn des großen Ganzen der Welt, aber auch vom kleinen Sinn im alltäglichen Leben, der für einen beglückenden Moment in winzigen, reizenden künstlerischen Einfällen aufblitzt.

Besonders bin ich dabei dem Direktor des Kunsthistorischen Instituts der Universität Bonn, Prof. Dr. Roland Kanz, verpflichtet, dem ich manche Anregung verdanke und der das Buch sorgfältig daraufhin überprüft hat, dass alle Fakten stimmen. Entscheidend aber wird sein, ob diejenigen, die diese Bilder nun betrachten und das Buch lesen, sich ergreifen lassen können von dem, was uns all diese Menschen in ihren Kunstwerken vor Augen führen. Denn wissen kann man ihn nicht, den Sinn des Lebens, aber sehen kann man ihn.

Manfred Lütz

Einführung

Würde man die Weltgeschichte als Film rasend schnell zurückdrehen, um festzustellen, von woher ihre antreibenden Kräfte eigentlich stammen, ginge dieser Film von den äußersten kleinen Verästelungen aus, in die sich die menschliche Kultur heute verbreitet hat. Ganz schnell käme das Silicon Valley in den Blick, das in die digitalisierte Welt kraftvolle Impulse ausgesendet hat, sicher auch das Paris der Französischen Revolution und womöglich Florenz, wo die Neuzeit begann. Doch mit der Zeit würde dieser Film gewiss auf eine bestimmte Stadt zulaufen: Rom. Und auf das legendäre Jahr seiner Gründung, 753 vor Christus.

Nicht dass das ägyptische Reich nicht auch zur Weltkultur beigetragen hätte, ebenso wie das babylonische und das persische. Aber diese Mächte sind längst im Staub der Jahrtausende versunken, ihre staunenswerten toten Überreste sind heute kalt und leblos. Und sicher wäre eine Weltgeschichte ohne die Beiträge Chinas und Indiens eine europäische Anmaßung. Doch diese Kulturen haben sich aus unterschiedlichen Gründen nie auf die ganze Welt ausgebreitet, sie blieben mehr oder weniger auf ihren Bereich beschränkt.

Dagegen haben es die Zufälle der Geschichte gefügt, dass ausgerechnet von der Stadt am Tiber eine Bewegung ausging, die nicht nur für Europa, sondern am Ende für die ganze Welt maßgeblich wurde und deren pulsierendes Herz – Rom – erstaunlicherweise immer noch schlägt. Rom ist einzigartig, weil es seit weit über 2000 Jahren Hauptstadt ist, nicht bloß Hauptstadt eines Landes oder einer Nation, sondern Hauptstadt der Welt. In der Antike am Ende Hauptstadt fast des gesamten damals bekannten Erdkreises und dann bis heute Hauptstadt der weltweiten katholischen Kirche.

Kein Wunder also, dass diese sagenhafte Stadt über die Jahrhunderte hinweg geniale Künstler angezogen hat, die hier, wie manche behaupten, das Größte und das Tiefste schufen, dessen menschliche Kreativität fähig ist. Und weil sie sich dabei bewusst waren, sozusagen im Zentrum der Welt ihre Stimme zu erheben, versuchten die begabtesten unter ihnen, das Wesentliche zu sagen, das, was nicht nur ihrem Leben Sinn gab.

Im Zeitalter der Fake-News muss nicht eigens begründet werden, dass Texte lügen können. Was Menschen früherer Jahrhunderte tatsächlich gedacht und gefühlt haben, was sie wirklich bewegt, begeistert oder bedrückt hat, das kann die Kunst viel glaubwürdiger zum Ausdruck bringen, als Chroniken und Jahreszahlen es vermögen. Allerdings nur dann, wenn Kunst als eine Botschaft für jeden verstanden wird. Denn zur Betrachtung durch alle Menschen wurde sie von den Künstlern geschaffen und nicht für Experten, die von Kunst vielleicht viel wissen, doch vor lauter Wissen womöglich nichts verstehen, weil sie hinter all den wohlbekannten Tönen keine Melodie mehr vernehmen, die doch in Wahrheit bis in unsere Zeiten klingt.

Menschen waren vor 2500 Jahren genauso intelligent wie wir, wie wir waren sie verzweifelt oder begeistert, boshaft oder gütig, sensibel oder hartherzig, wie wir stellten sie sich Fragen nach dem Sinn des Lebens. Und weder das kopernikanische Weltbild noch die Relativitätstheorie haben an diesen menschlichen Grundfragen etwas geändert. Deswegen sind auch die Antworten dieser Menschen vergangener Zeiten so lebensfrisch, wenn wir sie denn sehen, spüren und erleben können.

Als Kaiser Honorius im Jahre 403, sieben Jahre vor der erstmaligen Eroberung der Ewigen Stadt, Rom besuchte, pries der Dichter Claudian den überwältigenden Glanz, der sich hier in über einem Jahrtausend angehäuft hatte. Noch hundert Jahre später sollte der große Ostgotenkönig Theoderich ausrufen, ganz Rom sei ein einziges Wunder und fasse alle Wunder der Welt in sich zusammen. Im 7. Jahrhundert waren es die angelsächsischen Könige Konrad und Offa, die voller Ehrfurcht auf Knien die Stufen der alten Petersbasilika hochkrochen, ergriffen ihr wallendes Haar abschneiden ließen und die Mönchskutte nahmen. Vor Michelangelos Pietà in Sankt Peter haben Menschen zum christlichen Glauben gefunden und es war nicht zuletzt die Kunst der Heiligen Stadt, die bei vielen Malern im 19. Jahrhundert eine radikale Änderung ihres Lebens bewirkte. Doch auch die faschistischen Barbaren haben sich noch die majestätischen Ruinen des alten Rom zum Vorbild genommen für die gigantisch leeren Prunkbauten ihrer ruinösen Ideologie. Nicht nur das Schöne, Gute und Wahre, sondern auch das Hässliche, Böse und Gewaltsame, nicht nur der Sinn, sondern auch der Wahnsinn des Lebens haben in Rom ihre Triumphe gefeiert. Aber eben Triumphe! Die römische Geschichte ist keine Geschichte von Kleinigkeiten.

Und weil Rom immer noch ein lebendiges Gebilde ist, das zu uns spricht, manchmal nur flüsternd und raunend, dann aber wieder laut und klar, lag es nahe, den Versuch zu unternehmen, die Antworten auf die großen Fragen der Menschheit, aber auch auf die großen Fragen jedes einzelnen kleinen Menschen, in den heute noch sichtbaren Zeugnissen dieser faszinierenden Stadt zu suchen.

Als ich selber von 1980 bis 1982 zwei Jahre in Rom wohnte, hatte ich anfangs für einen Moment die Sorge, wenn ich Rom nun so gut kennenlernte, dann würde sein Zauber verschwinden, weil irgendwann nichts daran mehr geheimnisvoll wäre. Sehr schnell aber merkte ich, dass das ein kindischer Gedanke war. Denn je mehr ich in die geistige Geschichte dieser Stadt eingedrungen bin, desto mehr öffnete sich mir ein unendlicher Horizont, fand ich Überraschendes und Staunenswertes – bis heute.

Ein hochgebildeter Freund meiner Eltern, der selber lange in Rom gelebt hatte, erzählte gern von Gästen aus Deutschland, die auf seiner Terrasse den Blick über Rom schweifen ließen und denen dabei der Gedanke entschlüpfte, dass sie nun doch vielleicht ein Buch über Rom schreiben wollten. Darauf habe er stets mit leiser Ironie geantwortet, damit würden sie sicher eine klaffende Lücke der Weltliteratur schließen. Ich selbst habe nie auf jener Terrasse gestanden, aber ich habe viele Menschen erlebt, denen Rom mehr Licht in ihr Leben gebracht hat. Allerdings nicht, wenn sie es als bloße Touristen zur Kenntnis nahmen, die oft eingeschüchtert vom Viel-zu-Vielen mit ihren Augen an einer Leuchtreklame genauso hängen bleiben wie an einem prachtvollen Stadtpalais, während sich gleichzeitig ein Schwall gleichgültigen Wissens über sie ergießt. Wissen bildet nicht. Verstehen bildet.

Was Sie hier in der Hand halten, ist daher natürlich kein Reiseführer, da gibt es schon weiß Gott genug. Die Herausforderung dieses Buches ist vielmehr, das Bedeutendste zu verstehen, was die bedeutendsten Menschen mit äußerstem Einsatz und oft tiefer Inbrunst in der bedeutendsten Stadt der Welt zum Ausdruck gebracht haben. Weil aber das wirkliche Leben keine kitschige Idylle ist, blitzt sein Sinn oft gerade vor dem düsteren Hintergrund des Wahnsinns auf, zu dem Menschen fähig sind und der ebenso in Rom an manchen Orten zu Kunst geronnen ist.

I. Sinnvolle Gewalt –

Was das Finanzamt dem römischen Staat verdankt

(Paul Badde)

Mit einem Mord fing alles an, mit einem Brudermord. Gerade hatte der Stadtgründer Romulus eine kleine Mauer gebaut, um die neue Stadt vor Feinden zu sichern, da sprang sein Bruder Remus lachend über das niedrige Mäuerchen. Wutentbrannt erschlug Romulus den Remus auf der Stelle. Wenn es um die Sicherheit des Staates ging, kannten die Römer keinen Humor, überhaupt keinen Humor. Deswegen sollte es, wenn wir den schönen Legenden glauben, mit denen die römischen Historiker den Überfall der Gallier aufs Kapitol scheitern ließen, exakt 1163 Jahre dauern, bis erstmals wieder jemand die römischen Mauern überwinden konnte. Und erneut gab es maßlose Empörung. Das Christentum habe das einst gewaltige Römische Reich geschwächt, nur so habe der Westgote Alarich im Jahre 410 nach Christus mit seinen barbarischen Horden die Ewige Stadt erobern und plündern können. Gegen solche gefährlichen Verleumdungen musste Augustinus von Hippo in seinem »Gottesstaat« all seine Schreibkunst aufbieten. Die Geschichte Roms ist auch eine Geschichte der Macht. Und wer sich straflos über die Symbole der Macht lustig macht, gefährdet die Macht selbst. Eine Stadtmauer ist ein solches Machtsymbol, so klein sie auch noch sein mag. Die Römer haben die Geschichte von Romulus und Remus nie so gelesen wie die Juden und die Christen die Geschichte von Kain und Abel. In der Bibel war das ermordete Opfer Gott wohlgefällig und der Täter verstieß gegen die göttliche Ordnung. In der legendären Gründungsgeschichte Roms ist im Gegenteil der Täter, ist Romulus der von den Göttern geliebte erfolgreiche Staatsgründer, der die Ordnung des Staates aufrechterhielt. Seine Rücksichtslosigkeit, sogar dem eigenen Bruder gegenüber, wird zum leuchtenden Beispiel für künftige römische Staatsmänner, die ihre engsten Angehörigen nicht schonten, wenn es um den Respekt vor der Staatsordnung ging.

Uns scheint heute solcher Staatskult, der vor Grausamkeiten nicht zurückschreckte, sehr fern. Und doch profitieren wir davon, denn unsere staatliche Ordnung lebt immer noch von einem römischen Respekt vor dem Staat, der keineswegs selbstverständlich ist. Mit Schaudern müssen wir dagegen mit ansehen, was in einigen Weltgegenden vor sich geht, in denen die staatlichen Strukturen zusammengebrochen sind. Erst war es nur Somalia, dann auch Libyen und der Jemen. Mag sein, dass das nur der Anfang ist. Für die Zivilbevölkerung ist die dort herrschende

Römische Wölfin, Kapitolinische Museen

(Paul Badde)

tagtägliche Anarchie die Hölle, denn sie ist hilflos der hemmungslosen Willkür marodierender Milizen ausgesetzt. Erst wo der Staat plötzlich fehlt, wird schlaglichtartig klar, dass es ohne Staatsgewalt keine Freiheit, keine Sicherheit, kein sinnerfülltes menschenwürdiges Leben gibt.

Staatsgewalt gibt es nicht ohne Gewalt und nicht ohne Angst oder wenigstens Respekt vor dieser Gewalt. Davon handelt die mörderische Gründungsgeschichte Roms und das kann man geradezu sehen in der kraftvollen römischen Wölfin, die auf dem römischen Kapitol zu Hause ist. Athen hat die Demokratie erfunden. Die Athener haben höchst gescheit über den Staat nachgedacht. Aber ihnen gelang es in der Antike nie, einen größeren Staat zu schaffen. Erst der Makedone Alexander der Große eroberte sich in Windeseile ein Weltreich, das – wie später auch das Römische Reich – ganz aus griechischer Kultur lebte, allerdings sofort nach seinem Tod auseinanderbrach. So war die systematische und dauerhafte Errichtung eines funktionierenden weit ausgreifenden Staates tatsächlich urrömische Leistung. Für die alten Römer konnte es den Sinn des Lebens nie ohne den Staat geben. Wahrzeichen Athens war Athena, die schöne Göttin von Kultur und Bildung. Wahrzeichen Roms war dagegen ein Tier, ein brutaler Wolf. Das sagt sehr viel. Ist dieses bronzene Tier ein 2500 Jahre altes originales etruskisches Kunstwerk oder ist es eine spätere Nachbildung, man weiß es nicht genau. Jedenfalls drückt dieses Meisterwerk ohne Zweifel ganz römischen Geist aus. Muskulös und mit offenem Maul gefährlich drohend, aber doch zugleich ruhig wirkt dieses mythische Tier, jederzeit zum Sprung bereit, zum erbitterten Kampf bis zum Letzten. Die harmlosen Knaben Romulus und Remus hat viel später die Renaissance hinzugefügt. Sie waren ja Kinder des Kriegsgottes Mars, die von einer Wölfin gesäugt worden sein sollen. Aber auch ohne diese späteren Zutaten hatten die prallen Zitzen der Wölfin von ihrer mütterlichen Sorge um Rom gekündet, so wie andererseits ihre angespannten Muskeln von ihrer Entschlossenheit, allen Feinden mit Gewalt zu begegnen. Wie eine kleine unscheinbare Stadt in Mittelitalien zur Hauptstadt der Welt werden konnte, kann man regelrecht sehen, wenn man sich in dieses archaische sprechende Kunstwerk vertieft. Die beherrschte Gewalt der römischen Wölfin zeigt uns aber auch die Wurzel jenes rätselhaften Respekts, den wir immer noch dem Staat und seinen Institutionen gegenüber empfinden, vom leichten, aber bestimmten Wink eines Polizisten bis hin zur schmerzlichen Forderung des Finanzamts.

Der römische Historiker Titus Livius berichtet, dass der letzte der sieben mythischen Könige, die Rom zu Anfang regierten, gestürzt wurde, als dessen Sohn eine edle Römerin schändete. Die grundsoliden Römer seien empört gewesen und hätten deswegen im Jahre 509 vor Christus die Tyrannei hinweggefegt. Ein gewisser Brutus habe an der Spitze dieser Bewegung gestanden und er sei sofort einer der beiden ersten Konsuln geworden. Die sollten nun gemäß der neuen republikanischen Verfassung gemeinsam jeweils nur für ein Jahr die Regierung führen, damit einer Alleinherrschaft für alle Zeiten vorgebeugt würde. Dieser Brutus galt als leuchtendes Vorbild eines stolzen, unbeugsamen und pflichtbewussten Römers. Als seine eigenen Söhne die Könige zurückrufen wollten, ließ er sie, so heißt es, ohne Zögern hinrichten. So etwas hörten die Römer gerne und Titus Livius schrieb es ihnen auf. Der Staat, die Republik, war ihnen heilig und solche Geschichten gemahnten an die strenge Pflicht zur rücksichtslosen inneren und äußeren Verteidigung des Staates gegen wen auch immer. Tatsächlich speiste sich aus diesem ernsten Pflichtbewusstsein die beispiellose innere und äußere Kraft Roms.

Den eindrucksvollen Bronzekopf, der im Museum auf dem Kapitol in Rom gezeigt wird, nennt man »Brutus«. Dass seine Herkunft genauso unsicher ist, wie es die Geschichten des Titus Livius sind, macht ihn

Brutus, Kapitolinische Museen

(Alamy Stock Foto (Adam Eastland))

nicht weniger aufregend. Er stammt wohl aus dem 4. Jahrhundert vor Christus und drückt all das aus, was die römischen Historiker über den alten Brutus und die altrömische Art erzählen, ja was wohl noch Jahrhunderte später den Caesarmörder Brutus bewegte.

Diesem in Erz gegossenen Mann sieht man an, dass er das Leben kennt. All das Mühevolle, das er durchstehen musste, hat ihn nicht gebrochen, sondern gestählt, so zeigen es die scharfen Falten um seinen Mund. Er mag ein Bauer gewesen sein, aber sicher auch ein Kämpfer, doch strahlt er zugleich eine Würde aus, die für womöglich hohe Ehrenämter im römischen Staat qualifizierte. Dieser Mann ist entschlossen, seine eherne Pflicht zu tun, selbst wenn es schwer, wenn es ganz bitter wird. Würde er nicht seine Söhne opfern, wenn es das Gesetz so verlangt? Im Gesicht des kapitolinischen Brutus kann man lesen, welch unerschütterliche Haltung die Römer beseelte. Dieser Mann wird sich nicht unterwerfen und wenn er die Feinde nicht besiegen kann, wird er abwarten, bis sie am Ende doch aufgeben. Das mussten zunächst die anderen stolzen Städte Latiums erleben, dann die ungebärdigen Völker Mittelitaliens, schließlich die hochkultivierten Griechen Süditaliens und am Ende auch Hannibal, der Feldherr der mächtigen Karthager. Über zehn Jahre lang einen überlegenen Feind durch Italien ziehen zu lassen, ohne zu verzagen und ihn dann doch am Ende in der eigenen Heimat, Afrika, vernichtend zu schlagen, das machte den Römern so schnell niemand nach.

Sinn des Lebens war für die Römer nicht, einfach nach Lust und Laune zu leben, sondern seine Pflicht zu tun, seine Pflicht vor der Familie, dem Staat und den Göttern. Und das machte dieses Staatswesen so unglaublich stark, dass es sich mit der Zeit die ganze Welt unterwarf. Auch für den freiheitlichen Staat gilt heute, dass er ohne die Bereitschaft der Bürger zu freiwilliger pflichtgemäßer Uneigennützigkeit nicht bestehen kann. Was das heißt, kann man hier sehen.

Dornauszieher, Kapitolinische Museen

(Alamy Stock Foto (Peter Eastland))

Wer das wortkarg sprechende Gesicht des kapitolinischen Brutus mit einem der liebenswürdigen, spielerischen griechischen Bildwerke derselben Zeit vergleicht, kann plötzlich verstehen, warum Athen von Rom erobert wurde und nicht umgekehrt. Doch er versteht auch, warum Rom sich seine Lebensfreude, seine Pracht, seine Kultur dann aus Griechenland holte. Für die Griechen nämlich lag nicht zuletzt im müßigen Genuss der Schönheit der Sinn des Lebens.

Nicht weit vom »Brutus« entfernt zeigt man im selben Museum den berühmten Dornauszieher. Die Schönheit des ganz versonnenen Gesichts dieses Knaben, die unangestrengte, natürliche Anmut seiner Haltung, die heitere Leichtigkeit der ganzen Szene künden von griechischem Geist. Solche Kunstwerke brachten die römischen Feldherren in Massen nach Rom. Als der Konsul Mummius im Jahre 146 vor Christus Korinth eroberte – die damals blühendste griechische Stadt –, ließ er unzählige griechische Skulpturen über die Adria verschiffen. Vorher mahnte er seine Soldaten streng, jeder von ihnen, der eines dieser kostbaren Stücke kaputt mache, müsse es eigenhändig neu machen. Man stelle sich vor: Ein echter Phidias aus der Hand eines römischen Legionärs! Nicht jeder, der sich mit Kunst befasst, hat Sinn für Kunst …

Für die republikanischen Römer jedenfalls waren Kunstwerke wohl eher Wertgegenstände, Siegestrophäen, Beute. Und auch griechischer Geist wurde nur so lange geduldet, wie er Spaß machte und die heilige Staatsordnung nicht gefährdete. Als drei griechische Philosophen nach Rom kamen und der eine mit großer rhetorischer Überzeugungskraft erklärte, warum jemand sich in einer bestimmten Situation für einen anderen Menschen aufopfern müsse, derselbe aber am nächsten Tag ebenso glanzvoll das genaue Gegenteil als absolute ethische Pflicht verkündete und für den dritten Tag eine noch einmal völlig andere Auffassung angekündigt wurde, schritt der alte Cato ein. Alle drei Philosophen wurden verhaftet, ausgewiesen und erhielten lebenslanges Einreiseverbot. Wenn es um ethische Pflichten ging, kannten die Römer keinen Spaß, altrömisches Pflichtbewusstsein war Grundlage des Staates. Und Pflichten hatten eindeutig zu sein und befolgt zu werden. Pflichten waren heilig.

Und Pflichten galten für alle. Das musste freilich in wechselvollen Auseinandersetzungen des allgemeinen Volkes gegen die Vorherrschaft des Senatsadels erst erkämpft werden. Ein wichtiger Erfolg des Volkes war um das Jahr 450 vor Christus die öffentliche Aufstellung der sogenannten Zwölf-Tafel-Gesetze auf dem Forum Romanum, dem zentralen Platz der Stadt. Das waren Rechtsvorschriften, die für alle galten und die jeder kennen konnte. Die Einführung von machtvollen »Volkstribunen« in die Staatsverfassung tat ein Übriges. Doch die Spannungen traten immer wieder zutage. Dennoch ging es nie so weit, dass tatsächlich der Staat in seiner Existenz bedroht war, denn die Eintracht aller Bürger galt ebenso als heiliges Gut. Die Römer vergöttlichten sie gar und weihten ihr einen Tempel auf dem Forum – den Concordia-Tempel. Ohnehin waren Staat und Religion untrennbar aufs Innigste verbunden. Religion war Staatsangelegenheit und Aufgabe der Religion war es bei den Römern vor allem, den Staat zu befestigen.

Aus der republikanischen Zeit hat sich in Rom auf dem Forum Boarium, dem alten Viehmarkt, fast vollständig der Tempel des Hafengotts Portunus erhalten. Damit die Götter den Römern wohlgesonnen blieben, drängten sich die Gotteshäuser im alten Rom dicht an dicht und wurde alles staatliche Handeln von religiösen Riten begleitet. So unangefochten die Herrschaft der Götter über Rom, so unangefochten sollte auch die römische Herrschaft über die Welt sein. Man verkehrte allerdings mit den Göttern nicht sozusagen auf Augenhöhe, wie die Griechen mit ihrem so menschenähnlichen Zeus in seinen heiligen Hainen, sondern die römischen Tempel standen auf einem hohen Podium und

Portunus-Tempel, Forum Boarium

(Alamy Stock Foto (Arco / F. Schneider / Imagebroker)

man musste demütig zu ihnen hinaufschreiten. Es gab von oben her eine göttliche Ordnung der Welt und die Römer hatten nie einen Zweifel daran gelassen, dass sie es waren, die diese Ordnung als römische Ordnung bis in die letzten Winkel der Erde mit allen Mitteln umzusetzen hatten. Sie waren sich vollkommen sicher, dass ihre Eroberungen deswegen natürlich ein den Göttern wohlgefälliges Werk waren. Der Sinn der Geschichte war die Mehrung des Römischen Reiches und der Sinn des Lebens war, diesem heiligen, diesem göttlichen Projekt zu dienen. Wo immer und wann immer in der Geschichte später der Staat vergöttlicht wurde, wirkten selbst in den schrillsten Persiflagen des Staatskults römische Impulse nach. Das Symbol des italienischen Faschismus waren die altrömischen fasces: mit einem Beil bestückte Ruten, die den römischen Konsuln als Zeichen ihrer Macht von den Liktoren vorangetragen worden waren.

Am Ende waren es freilich die unüberbrückbaren sozialen Spannungen, an denen immerhin nicht der römische Staat, aber doch die Römische Republik zugrunde ging. Viele einfache Bürger waren es nämlich leid, sich zwar an den permanenten Kriegen beteiligen zu müssen, aber dann mitanzusehen, dass die Früchte aller Mühen offensichtlich von anderen verzehrt wurden. Fast hundert Jahre lang – von den Reformversuchen des Tiberius Gracchus 133 vor Christus bis zur Ermordung Caesars im Jahre 44 vor Christus – dauerten die erbitterten Kämpfe zwischen Volkspartei und Adelspartei und forderten Tausende Tote. Auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzungen hatte Sulla in Rom am Abhang des Kapitols das Tabularium erbauen lassen, das Archiv der Republik. Seine dunkle Fassade aus mächtigen Tuffblöcken sah vor sich die marmornen Prachtbauten der Kaiserzeit erstehen und vergehen und sie blickt nach über 2000 Jahren heute noch mit ihren drei Bögen weit über das Forum Romanum hinweg.

Tabularium, Forum Romanum

(Alamy Stock Foto (Eduardo José Accorinti)

Am Anfang der Republik stand im 5. Jahrhundert vor Christus die Errichtung des Tempels der Concordia, der Eintracht, dessen Fundament vor dem rechten Bogen des Tabulariums zu finden ist. Am Ende einer Epoche baut man nicht selten Archive und Museen, um die Erinnerung sinnvoll zu ordnen, so auch am Ende der Römischen Republik. Dass diese Zeitenwende aber kein kraftloser Zusammenbruch war, kann man der machtvollen Architektur des Tabulariums ansehen. Seine monumentalen Bögen mit den vorgelegten Halbsäulen sollten noch weit in die Zeit der kaiserlichen Alleinherrscher hineinwirken. Wir sehen solche Bögen am Marcellus-Theater des Kaisers Augustus, am Kolosseum des Kaisers Vespasian und ebenso viel später an manchen Gebäuden der Renaissance. Doch das Tabularium war nicht nur ein Urbau der Architekturgeschichte, sondern buchstäblich Grundlage für epochale Ereignisse. Der Saal, in dem am 25. März 1957 mit den Römischen Verträgen die Europäische Union grundgelegt wurde, befindet sich oben auf dem Kapitol, dessen Bauten auf den unerschütterlichen Fundamenten dieses ehrwürdigen Römerbaus ruhen.

Schaut man aus dem Tabularium hinaus aufs Forum Romanum, so fällt der Blick an der entgegengesetzten Seite am Ende des grünen Rasens auf die dunkle Quermauer des Caesar-Tempels