Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: GMEINER

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Historische Romane im GMEINER-Verlag

- Sprache: Deutsch

Der junge Friedrich von Schwaben muss miterleben, wie sein Vater, der Herzog, um die Königskrone gebracht wird. Der Herzog wird geächtet, während die Familie der Mutter von den neuen Zeiten profitiert. Friedrich wird hineingezogen in den Hass, mit dem sich Staufer und Welfen im Kampf um die Macht zu zerfleischen drohen. Halt findet er erst, als zwei Burgunderkinder an den Hof kommen, er erlebt Freundschaft, fasst Vertrauen. Der Junge ahnt nicht, dass ihn auch diese beiden in eine tödliche Spirale aus Hass, Verrat und Liebe verstricken werden.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 408

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

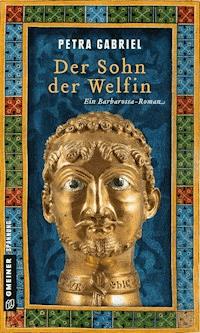

Petra Gabriel

Der Sohn der Welfin

Historischer Roman

Impressum

Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag:

Der Ketzer und das Mädchen (2014)

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2017 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

1. Auflage 2017

Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt

Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Fotos von: ©https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Friedrich-barbarossa-und-soehne-welfenchronik_1-1000x1540.jpgund https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Friedrich_I._Barbarossa.jpgISBN 978-3-8392-5472-1

Zitat

Otto von Freising um 1150 in »Das Leben Friedrichs«: Im römischen Reich gab es in den Grenzen Galliens und Germaniens bis auf diesen Tag zwei berühmte Familien. Die eine ist die der Heinriche von Waiblingen (das sind die Staufer, Anm. der Autorin), die andere die der Welfen von Altdorf (heute Weingarten, Anm. der Autorin). Die eine pflegte Kaiser, die andere große Herzöge hervorzubringen.

Die wichtigsten der handelnden Personen

Friedrich III. von Waiblingen, später genannt Barbarossa, ab 1147 Herzog von Schwaben, ab 1152 deutscher König

Beatrice, seine erste große Liebe *

Adela von Vohburg, seine erste Frau

Beatrix von Burgund, seine zweite Frau

Friedrich II., Herzog von Schwaben, genannt Einaug,

Barbarossas Vater

Judith aus der Familie der Welfen, Einaugs erste Frau, die Mutter Barbarossas

Konrad von Waiblingen, der jüngere Bruder von

Barbarossas Vater, Barbarossas Onkel, deutscher König

Heinrich der Stolze, Herzog von Bayern, Barbarossas welfischer Onkel

Welf VI. von Memmingen, Barbarossas Onkel, Bruder von Heinrich und Judith

Wilhelm, der Bruder von Beatrice *

Burckhard von Lorch, Erzieher *

Romuald von Buchhorn, Erzieher *

Bernhard von Clairvaux, Abt

Hugo von Wildeneck *

Lothar von Supplingenburg, deutscher König und Kaiser.

Die mit einem * gekennzeichneten Personen sind fiktiv.

Teil eins, 1127 – 1134, Judith

Kapitel eins, 1159, recordatio

Sie lachte, hob die Arme und drehte sich. Ihre langen blonden Locken flogen und glänzten im flackernden Schein der Kerzen. Unter dem dünnen Stoff des Hemdes konnte er ihren geschmeidigen Körper erahnen: Die festen kleinen Brüste einer jungen Frau, fast ein Mädchen noch, die ausladenden Hüften, das stramme Hinterteil, die schlanken Schenkel, der kleine Bauch über dem dunkel-verheißungsvollen Dreieck ihrer Scham – ein Schatten nur und deshalb so begehrenswert wie das Land der Sehnsucht, das, kaum erreicht, dem Menschen immer wieder entgleitet. Sie legte die Hand auf den Unterleib und verbeugte sich, aus ihren Augen blitzte der Schalk. »Mein Herr Friedrich, Kaiser des römisch-deutschen Reiches, ich kann ihn schon spüren, er bewegt sich! Bald, bald haben wir einen Sohn, einen Erben. Die Hebamme sagt, es wird ein Junge. Ich hoffe, er bekommt Eure Augen und Eure Haare. Und als Mann einen so dichten roten Bart, wie Ihr ihn habt. Und …« Ihr Blick glitt über seinen nackten, von Narben gezeichneten Körper. Sie errötete tief, »… und Eure Manneskraft«, fuhr sie leise fort.

Er schlug die Bettdecke zur Seite und legte sich nieder. »Kommt her, meine Schöne, meine Königin«, erwiderte er sanft, dann lachte er laut auf vor Glück. »Kommt zu mir, lasst mich unseren Sohn spüren. Ich hoffe sehr, er sieht einmal aus wie Ihr. Manchmal wünsche ich mir sogar, es möge ein Mädchen werden, eines, wie Ihr eines wart. Nur, um Euch zweimal zu haben. Da seht Ihr, wie töricht ich werde, sobald es um Euch geht.«

Beatrix von Burgund drehte sich noch einmal. Dann glitt sie an seine Seite in das prachtvolle Bett mit den vielen Kissen, den bestickten Brokatvorhängen. »Seid sanft, mein Gemahl«, murmelte sie, während sie sich in seine Arme schmiegte und den Kopf auf seine behaarte Brust legte. »Aber bitte nicht allzu sehr.«

Er roch den Duft ihres Körpers, überlagert von einem Hauch Rosenwasser. Er streichelte über ihre Haut, samten wie die eines Pfirsichs, und versenkte die Nase in ihrem nach Sommer, Sonne, Wiesenblumen und Apfelbäumen duftenden Haar. »Meint Ihr nicht, wir sollten vorsichtig sein? Das Kind, das Ihr tragt …«

Der Kaiser bekam keine Antwort. Er hob den Kopf und sah, dass sie bereits schlief. So war sie, sein Weib Beatrix, seine Kindfrau. Im einen Moment noch völlig im Hier und Jetzt, voller Leben, voller Lachen. Und im nächsten ihm entglitten. Manchmal war er sogar auf Morpheus eifersüchtig. Er spürte, wie sich ihre Brust im Rhythmus des Atmens hob und senkte. Das dämmte sein Begehren, er glitt hinüber in eine Art Traum, in eine Zeit, in der es noch diese andere gegeben hatte. Seine erste große Liebe. Beatrice.

Durch sie, die jetzt sein Weib war, durch diese Burgunderprinzessin, war sie auf eine gewisse Weise zu ihm zurückgekehrt. Er hatte nicht viel von dieser Kindfrau erwartet, außer einem ausgeglichenen Gemüt und einem noch unverdorbenen Geist in einem gebärfreudigen Körper, als er sie sich zur Frau erwählt hatte. Sie sollte ihm den lang ersehnten Erben schenken. Und natürlich die Vergrößerung seines Einflusses. Sie war der Garant für die Stärkung seiner Macht in Burgund, für höhere Einnahmen, die es ihm erlaubten, weitere Söldner anzuwerben, sowie – fast das Wichtigste von allem – für die Kontrolle über einen der bedeutendsten Zugänge nach Italien.

Dann war sie vor ihm gestanden – und er hatte unwillkürlich die Luft angehalten, so ähnlich war sie ihr, seiner großen Liebe. Sie hatte ihn angelächelt und sofort sein Herz berührt. Die seit der Kindheit so vertrauten Gefühle des Getrenntseins, der Schwermut und der Einsamkeit, die ihn inzwischen fast wie Freunde durch die Tage begleiteten, durch die dunklen, aber, etwas abgemildert, auch durch die hellen, waren einen magischen Moment lang verschwunden gewesen.

Er hatte ihr nie von dieser ersten Beatrice erzählt, obwohl er oft in Versuchung gewesen war. Jetzt war er froh darüber. Denn so hatte er sie kennenlernen können. Inzwischen war sie seinem Herzen nah, aber auf ihre ganz eigene Weise. Durch sie hatte er Frieden schließen können mit dem Schmerz.

Friedrich strich ihr sanft die Strähne zur Seite, die ihr ins Gesicht gefallen war und lächelte. Er hatte es geschafft, war dort angekommen, wo der Enkel der Kaisertochter Agnes von Waiblingen hingehörte: an die Spitze des Reiches. Und an seiner Seite ging wieder eine Königin.

Doch er hatte auch viel verloren auf diesem Weg. Unter anderem diese eine, die ihm mehr bedeutet hatte als sein Leben. Seit damals, seit sie gestorben war, einsam, ohne Aussicht auf Rettung, während ihr Blut den Wüstensand rot färbte, trug er dieses dunkle Loch mit sich herum, das machte, dass er fast immer innerlich fror. Diesen Abgrund, den nichts und niemand zu überbrücken imstande gewesen war. Keine der vielen Frauen, die er seit damals in den Armen gehalten hatte. Keiner der Erfolge, die ihn bis auf den Kaiserthron des römisch-deutschen Reiches geführt hatten. Erst ihr, dieser anderen Beatrix, die jetzt in seinen Armen lag, die sein erstes legitimes Kind in sich trug, war es gelungen, die Mauer aus Eis aufzutauen, hinter der sein Herz fast erfroren war.

Angst um die zarte junge Frau an seiner Seite stieg in ihm auf, während er an die Vergangenheit dachte, die schreckliche Furcht, auch sie zu verlieren. Er spürte, wie seine Kehle eng wurde und wie seine Gedanken erneut zurückflogen. Wie Erinnerungen an eine Zeit in ihm aufstiegen, als er noch kein König, kein Kaiser gewesen war, sondern einfach ein kleiner Junge mit wildem rotblondem Haarschopf und einem unbändigen Willen. Das Kommen und Gehen von Bildern und Gefühlen überflutete ihn, trieb und wirbelte seine Gefühle hin und her wie Meereswellen einen Kiesel am Strand: die schiere Freude zu leben, Geborgenheit im Sonnenschein, der Geruch von Wiesen und Wald, Eiseskälte, die gefrorenen Pfützen auf seinem Weg. Auch Gefühle, in denen er zu versinken drohte und die ihn immer noch weiter zurück in die Kindheit führten, hin zur Unbeschwertheit in Zeiten, als die gestohlenen Äpfel noch besser geschmeckt hatten als das edelste Backwerk. Erinnerungen an Vertrauen und Freundschaft am Lagerfeuer nach einem siegreich bestandenen Kampf, an den ersten Frauenkörper in seinen Armen. An die Zeugung neuen Lebens, ebenso an den Tod, an innere Unsicherheit, lähmende Furcht und Ohnmacht, an Gefühle von Grauen und Verlust.

Und an die Zeit, als die schwarzhaarige Judith, die schöne Herzogin von Schwaben, als die Mutter noch an seiner Seite gewesen war, um ihn mit ihrer Liebe zu wärmen und mit ihren Träumen anzuspornen. Träumen von Frieden und Eintracht zwischen ihrer und der Familie des Gatten, des Schwabenherzogs Friedrich. Träume, die zu ihren Lebzeiten niemals wahr geworden waren, an denen deshalb ihr Herz zerbrochen war. Auch wenn viele sie für hochfahrend gehalten hatten, so wie alle aus dem Geschlecht der Welfen eben, in ihrem Inneren war die Tochter Heinrichs des Schwarzen und der Billungerin Wulfhild zart und verletzlich gewesen. Und treu. Sie hatte selbst im Tod noch an ihn gedacht, hatte versucht, wenigstens dem Herzen ihres Sohnes eine Heimat zu geben, das Gift des Ehrgeizes und des Hasses so lange wie möglich von ihm fernzuhalten. Der Sohn hatte sie dafür geliebt. Und den Vater gehasst. Für dessen Gefühllosigkeit der Mutter gegenüber, die er hinter dem Mantel der Leutseligkeit verbarg. Für dessen Schwäche.

Kapitel zwei

An diesem Tag schwiegen die Waffen. Denn Gertrud, die Tochter König Lothars, hielt zu Pfingsten des Jahres 1127 auf dem Günzele Hochzeit mit Heinrich, Herzog von Bayern, den sie den Stolzen nannten. Mit viel Prunk und einer großen Gesandtschaft hatte der Welfenfürst sie aus Sachsen zu sich geholt. Der Ort der Eheschließung, ein Hügel am Ostufer des Lechs unweit der Stadt Augsburg, war mit Bedacht gewählt. Nahe diesem Versammlungsplatz an der Grenze zwischen Bayern und Schwaben hatte einst die Schlacht getobt, in der das Reichsheer die Ungarn besiegte. Nun stand statt Mann neben Mann auf dem weiten Lechfeld unterhalb der Erhebung Zelt an Zelt, eines prunkvoller als das andere. Über den Kuppeldächern wehten die Wimpel mit den Wappen der größten Geschlechter der deutschen Lande in der Maibrise. Nur ein Wappen fehlte: das mit den drei schwarzen, übereinander stehenden Löwen auf goldenem Grund des mächtigen Herzogs von Schwaben, Friedrich des Geächteten. Des Königs Feind.

Judith von Schwaben, seine Herzogin, war jedoch gekommen. Die Schwester des Bräutigams hatte es sich trotz der tödlichen Fehde zwischen ihrem Gemahl und ihrem Bruder nicht nehmen lassen, zu dessen Hochzeit zu erscheinen. Noch vor zwei Jahren hätte der Onkel ihres Gatten, Kaiser Heinrich V., dort gesessen, wo jetzt ein König namens Lothar thronte, der aus Sachsen stammte. Neben ihm hielt seine Königin Richenza Hof, eine mütterlich wirkenden Frau.

Hin und wieder warf Richenza einen Blick hinüber zur schönen Herzogin von Schwaben, verbunden mit einem verstohlenen Lächeln. Diese gab das Lächeln ebenso zurück. Ihre Männer waren Feinde, doch die Frauen waren es nicht. Das konnte jeder sehen, der die beiden beobachtete. Allerdings tat das niemand, denn aller Augen hingen an der erst zwölfjährigen neuen Bayernherzogin, einem scheuen, blassen Mädchen. Neben dem blutvollen, als anmaßend bekannten Heinrich wirkte sie noch unscheinbarer. Daran konnten auch die prachtvollen, mit Perlen und Edelsteinen geschmückten Gewänder und der reiche Schmuck nichts ändern. Mit gesenkten Lidern saß sie schüchtern und verloren zwischen ihrem Vater und ihrem Gatten.

Heinrich von Bayern beachtete seine Braut kaum, lachte dröhnend, unterhielt sich mit seinem neuen Schwiegervater oder prostete einem seiner Getreuen zu. Gertrud hingegen wandte sich immer wieder mit einem um Hilfe heischenden Blick an ihre Schwiegermutter, die ihr dann freundlich zunickte.

Würde der Salierkaiser Heinrich V. noch leben, hätte diese Hochzeit vielleicht niemals stattgefunden, das wusste jeder, der hier feierte. Doch Heinrich war ohne direkte Nachkommen gestorben. Wäre danach alles nach dynastischem Recht gelaufen, dann herrschte jetzt Friedrich von Schwaben, der zweite Herzog dieses Namens, der Sohn der Kaisertochter Agnes von Waiblingen, im Reich. Und die stolze Judith wäre seine Königin. Nun saß ein Mann auf dem Thron, mit dem niemand gerechnet hatte. Weil die Kirchenfürsten es so wollten. Sie hatten bei der Wahl den schwächeren Lothar von Supplingenburg auf den Thron gehoben. Lothar würde leicht zu führen sein, sich bei der Vergabe von geistlichen Ämtern und Pfründen nicht mehr einmischen. Das hatte er versprochen. Das war der Preis gewesen.

Judiths Vater und Bruder hatten den Supplingenburger ebenfalls teuer für ihre Unterstützung bei der Königswahl bezahlen lassen: mit der Hand von dessen Tochter und einer ansehnlichen Mitgift, darunter die Grafschaft Tuszien. Heinrich der Stolze hatte gewusst, er würde bekommen, was er verlangte. Der neue König Lothar war, was Allodien und Unterstützer betraf, im Vergleich zu den Herzögen von Bayern ein Nichts. Deshalb brauchte er machtvolle Verbündete. Und wer weiß, vielleicht starb der Supplingenburger bald, das konnte schnell geschehen in kriegerischen Zeiten wie diesen. Dann könnten die Welfen womöglich den Thron erobern, die Nachkommen der Agnes von Waiblingen würden endlich ins zweite Glied verwiesen.

Denn darum ging es in diesem wütenden Bürgerkrieg. Und um das Erbe der Salier, um die Reichtümer, die Heinrich der V. hinterlassen hatte. Königsgut, sagte die eine Seite. Hausgut der Waiblinger, der Nachkommen der Kaisertochter Agnes, und deshalb zu Unrecht eingefordert, sagte der derzeitige Herzog von Schwaben, Judiths Gatte Friedrich II., Enkelsohn des Salierkaisers und ältester Spross der Verbindung der Kaisertochter Agnes von Waiblingen mit Friedrich I. Der Mann, der die herrschaftliche Burg Hohenstaufen auf dem markanten Berg bei Göppingen gebaut hatte. Ein Berg, der aussah wie ein umgekehrter Kelch und deshalb allenthalben auch der »Stauf« genannt wurde.

Niemand sprach an diesem Tag offen über die Feindseligkeiten. Doch unter der so fröhlichen wirkenden Oberfläche brodelten die Gerüchte. Viele zerrissen sich darüber die Mäuler, dass Judith es überhaupt gewagt hatte zu erscheinen. Andererseits: Ihr Gatte war reich und mächtig. Und sie war trotz ihrer Eheschließung schließlich immer noch Judith aus dem Geschlecht der Welfen und Enkelin des einst so machtvollen Stamms der sächsischen Billunger.

Dennoch, diese ganze Hochzeit, war sie nicht sehr überstürzt? Immerhin waren die Eltern des Bräutigams, Heinrich der Schwarze und seine Gattin Wulfhild, erst im letzten Dezember kurz nacheinander verstorben. Nun ruhten sie in der welfischen Grablege im Kloster Weingarten. Fürs Erste hätte eine Verlobung doch genügt. Oder vielleicht doch nicht? Heinrich galt als überaus ehrgeizig. Und dieses Mädchen konnte ihm womöglich die Königskrone bescheren, wenn der Vater starb. Hatte er vielleicht die Hochzeitsnacht schon vorgezogen, um ganz sicher zu gehen? Die Braut zeigte jedoch keinerlei körperliche Anzeichen, die den kühnen Gerüchten Nahrung gaben. Sie wirkte ganz wie eine sittsame Jungfrau.

Judith, die stolze Herzogin von Schwaben, lachte, parlierte, als befinde sie sich auf einer ganz gewöhnlichen Hochzeitsgesellschaft des Hochadels, als bemerke sie die Aufmerksamkeit nicht, die sie allenthalben erregte. Ihr schönes Gesicht mit den hohen Wangenknochen und den großen dunklen Augen unter den fein geschwungenen Brauen blieb freundlich. Die Welfin zeigte allen unmissverständlich, dass sie sich ihrer Herkunft bewusst war. Dass es ihr zustand, bei der Hochzeit des Bruders zugegen zu sein. Und dass sie sich einen Teufel um all den Klatsch und die Selbstgerechten scherte.

Die Blicke des fünfjährigen Friedrich wanderten immer wieder anbetend zu seiner Mutter, die durch ihre Haltung und das prunkvolle Übergewand mit der geschnürten Taille alle überstrahlte. Sie hielt sich, wie es ihrem edlen Blut geziemte, stolz und doch mit vollendeter Grazie, funkelnd in der Pracht ihrer Juwelen und Perlen, mit einem kunstvoll bestickten Gebände und dem kronenähnlichen Reif über dem rabenschwarzen Haar, das ihr bis zur Taille in Locken über den Rücken floss. Judith war keine schüchterne graue Maus wie die Königstochter Gertrud. Aufrecht, mit geradem Rücken und erhobenem Kopf thronte sie im Kreis der Mächtigen. Der Fünfjährige fand, dass seine Mutter die wunderbarste aller Frauen auf diesem Fest war. Überhaupt die Schönste und Edelste unter allen Weibern. Sie lachte, sprühte vor Geist und Witz und schäkerte sogar mit dem Erzbischof Adalbert von Mainz, als wäre er nicht der erbitterte Widersacher ihres Gatten.

Friedrich wusste, Adalbert von Mainz hasste die Waiblinger, war der Anführer jener Männer, die den Vater um die Krone betrogen hatten. »Hüte dich vor den Kirchenfürsten, mein Sohn«, hatte die Mutter einmal gesagt. »Vorne herum predigen sie Langmut, hinten herum schicken sie ihre Schergen los. Die meisten sind Heuchler, einige Verbrecher, alle sprechen mit gespaltener Zunge.«

Friedrich verstand nicht, warum die Mutter jetzt mit dem Erzbischof lachte. Aber er war weit davon entfernt, ihr Verhalten in Zweifel zu ziehen. Die Mutter wusste immer, was sie tat.

Der Junge schaute sich um. Burckhard von Lorch war nirgends zu sehen. Auch Romuald von Buchhorn nicht. Er grinste. Er war seinen Erziehern und deren ständigen Ermahnungen wieder einmal entwischt. Burckhard, dem Mönch aus dem Kloster Lorch, gelang es nicht, den ungestümen Waiblingerspross zu bändigen. Das Stillsitzen, Zuhören, das Malen von Buchstaben und das stundenlange Beichten und Beten waren Friedrichs Sache nicht. Romuald von Buchhorn tat sich da schon leichter. Der junge Ritter war von der Mutter gerufen worden, um ihn in der Kampfkunst zu unterweisen. Romuald stammte zwar aus dem Welfenland, doch der Vater hatte es stillschweigend geduldet, denn Romuald verstand sich aufs Kämpfen wie wenige.

Ohnehin achtete an diesem Tag auf dem Günzele niemand auf den fünfjährigen Knirps mit dem wachen Blick oder vermutete in dem rothaarigen Bengel mit der Rotznase den Enkel einer Kaisertochter. Friedrich hatte sich unters Volk gemischt. Zwischen den einfachen Menschen zu sein, das gefiel ihm. Hier war er frei, konnte tun und lassen, was er wollte, konnte hören, was die Leute sagten. Denn das war wichtig, das hatte ihm seine Mutter immer wieder eingebläut. »Ein rechter Fürst muss lernen zuzuhören und sich erst dann ein Urteil zu bilden. Das sind die Hochgeborenen, die es besser wissen, jenen schuldig, die tiefer stehen als sie. Vergiss nie, mein Sohn, in deinen Adern fließt kaiserliches Blut. Das Zuhören, die rechte und gemessene Wahl der Worte sind eine höhere Kunst als das plumpe Daherreden. Und das Draufhauen«, hatte sie nach einer kurzen Pause angefügt. Die Mutter sagte viele solche Sachen. Er verstand nicht immer, was sie damit meinte. Aber er merkte sie sich gut. Denn eines Tages würde er sie verstehen, da war er sich sicher.

Friedrich musterte einmal mehr die Umstehenden. Hier unter den Bauern und Bürgern würden ihn Romuald und Burckhard bestimmt nicht suchen. Bald war es mit der Freiheit ohnehin vorbei. Morgen sollten sie aufbrechen, die Kindbraut des Onkels heimgeleiten. Heinrich bestand darauf, dass sein junges Weib im Schussengau residierte, dass sein Sohn, den er ihr in der Hochzeitsnacht zu schenken gedachte, in der Region zur Welt kommen sollte, die zum Kernland der Welfen in Schwaben gehörte. Friedrich fand diesen Gedanken nicht sonderlich angenehm. Denn auf dem Martinsberg in Weingarten wurde gebaut. Sein Großvater Heinrich der Schwarze hatte noch vor seinem Tod dafür gesorgt, dass dort anstelle des alten ein neues, viel prächtigeres Kloster entstand, würdig der Reliquien, die seine Vorfahrin, die ebenfalls den Namen Judith trug, dem Kloster bei der Welfenpfalz gespendet hatte. Darunter eine mit dem heiligen Blut des Erlösers. Wie er sie kannte, würde er dann zudem wenig von der Mutter haben. Sie würde es genießen, die Bauarbeiten zu beaufsichtigen, und wohl bei den Handwerkern zu finden sein statt auf der Ravensburg. Die Frauen der Welfen waren selbstbewusst, waren es gewohnt, ein strenges Regiment zu führen.

Er hoffte sehr, dass sie ihn zu den Handwerkern mitkommen ließ. Gut, eine Baustelle bedeutete Staub, Lärm, Geschäftigkeit, Trubel. Andererseits – so eine Baustelle, an der es wieselte und wuselte, konnte einem unternehmungslustigen Knaben schon gut als abenteuerlicher Aufenthaltsort dienen. Vielleicht musste er sich dann nicht ständig gesittet benehmen, sondern konnte hin und wieder seine eigenen Wege gehen.

»Die schwarze Hexe dud so, als könne sie kein Wässerchen trüben. Es heißt, sie fliegt nachts mit den Raben. Herzog Heinrich sollte das Weib fortschicken«, hörte der Junge da neben sich. Er wandte sich um und erblickte einen jungen Laffen, der hämisch auf die Mutter deutete.

»Lass gud sein, Enzo. Nicht mehr lang, und dieses Nadderngezücht hammer vom Erdboden gedilgt. Wir werdn die Waiblinger schon in die Schrangn weisn. Is Konrad von Schwaben nich davongelaufen wie ein Feigling, angeblich auf Pilgerreise? Und dessen Bruder Friedrich – wir werdn den Waiblingern schon noch zeign, was denen geschieht, die … Auuu! Wer bist ’n du? Frecher Bengel! Na, dir werd ich zeign, was es heißt, einen Edlen der Sachsen zu gneifn.«

Friedrich fühlte sich am Kragen seines Gewandes gepackt und nach oben gehoben. Er trat um sich. »Euch werd ich’s zeigen. Mein Vater macht euch alle tot. Und mein Onkel Konrad ist kein Feigling, er is wirklich auf Pilgerreise. Wartet nur, bald kommt er zurück und dann seid ihr tot, er haut euch in Stücke. Und meine Mutter is keine Hexe …«

Der, der Enzo hieß, lachte. »Ach nee. Un meine Mudder is die Königin von Konstantinopl. Dir verdresch ich den Hintern, du kleiner Giftzwerg. Geifert und gibt sich wie das Feuer auf seinem Kopf. Aber das werdn wir schon löschn. Hanno, hilf mir, ihn festzuhalten, damit ich ihn übers Knie legen kann.«

»Was macht Ihr da mit meinem Neffen?«

Enzo ließ den Jungen fallen, der unsanft auf dem Hintern landete, sich aber sofort aufrappelte und sich anschickte, seinen beiden Widersachern erneut gegen die Schienbeine zu treten. Dieses Mal wurde er von seinem Onkel Welf festgehalten, mit seinen zwölf Jahren kaum älter als er selbst. Friedrich machte sich schnellstens los. Welf grinste dem Jungen kurz zu, dann verdüsterte sich seine Miene wieder. Er wandte sich den beiden Sachsen zu und musterte sie wütend. Wieder einmal bewunderte Friedrich den Mut des jüngeren Bruders der Mutter. Der Onkel wusste sich zu wehren. So wollte er einmal werden. Welf hatte bereits sein eigenes, gut geschmiedetes Schwert und er konnte damit umgehen. Es hing in einer wertvollen Scheide am Gürtel.

Friedrich spürte das kleinere Kinderschwert an seiner Seite. »Leicht, für einen Knirps wie dich besser zu handhaben«, hatte der Vater ihm gesagt, als er mit dem Geschenk angekommen war. Pah, nicht mehr lange, und er war stark genug für eine richtige Waffe. Er konnte den Bogen schon wie ein Großer spannen. Und dann war er wie Welf. Dessen Körper wies bereits die Scharten eines bewährten Kämpfers auf. Es waren einige, das wusste Friedrich. Er hatte Welf gestern nackt im Badzuber gesehen. Sein sehniger schlanker Körper war mit Muskeln bepackt und an Armen und Beinen voller Narben. Er hatte sogar schon an zahlreichen Buhurts teilgenommen, die er dem kleinen Neffen beredt schilderte. Der hörte jedes Mal mit leuchtenden Augen zu, beseelt von einem Gedanken: Er würde der Welt schon noch zeigen, wer er war. Die Menschen würden sich seinen Namen merken! Und ihn fürchten. Jawohl.

Die beiden Laffen machten ein erschrockenes Gesicht und verneigten sich tief. »Verzeiht, Herr, wir wussten ja nicht …«

Welf warf sich in die Brust. »Gleich, ob dieser Junge mein Neffe ist oder nicht. Was seid Ihr für Kämpfer! Legen sich mit einem Kind an! Wahrlich heldenhaft.«

»Sie haben Mutter eine schwarzhaarige Hexe genannt!«, krähte Friedrich voller Empörung. In seinen Augen standen Tränen der Wut.

»Ihr wagt es, meine Schwester zu beleidigen?«

Der Sachse schüttelte heftig den Kopf. »Nein, Herr, das war nich unsere Absicht. Wir meindn auch nich Eure Schwester.«

»Gewisslich nich! Wir würdn es niemals wagen, die hohe Frau eine Hexe zu heißn«, beeilte sich Enzo zu ergänzen.

Friedrich konnte die Angst im Blick der Männer erkennen. Voller Stolz schaute er zu seinem Onkel hoch. Der stand neben ihm wie ein angriffslustiger junger Rabe, der kurz davor war, seinem Gegner ein Auge auszuhacken. Welfs Gesicht zeigte keine Furcht. Seine Hand fuhr zum Schwertgürtel. Dann aber kämpfte er seinen Unwillen nieder. Friedrich konnte sehen, welche Mühe ihn das kostete.

»Ihr habt Glück. Heute ist das Fest der Hochzeit meines Bruders und Ihr seid Gäste. Es gilt, Frieden zu halten. Aber es ist besser, Ihr trollt Euch, ehe ich es mir anders überlege«, grollte er.

Friedrichs Peiniger verneigten sich stumm und gaben schnellstens Fersengeld.

»Wenn ich einmal König bin«, sagte Friedrich, »dann lasse ich sie vierteilen.«

Welf grinste erneut, doch in seiner Stimme schwang ein warnender Unterton mit. »Mäßige dich, du Kindskopf. Wir haben einen anderen König. Und es gibt Männer, die haben ein ebenso großes Anrecht auf den Thron wie der Supplingenburger. Könntest übrigens wenigstens danke sagen.«

»Puh, ich brauch keinen Retter.« Friedrich richtete sich auf. »Und ich bin kein Kindskopf. Tu nicht so herablassend. Mein Vater hätte dort sitzen sollen. Ich werd schaffen, was ihm nicht gelungen is. Ich werd nich nur König. Ich werd Kaiser. Nur, dass du’s weißt«, erklärte der Fünfjährige, und seine braunen Augen mit den gelben Sprenkeln blitzten.

Welf, der sechste dieses Namens in seinem Geschlecht und deshalb auch der Unterscheidung wegen meist Welf von Memmingen genannt, betrachtete den hitzköpfigen Sohn seiner Schwester Judith. Dessen rötlich-blonder Schopf war dicht und ungekämmt, die Wangen noch immer gerötet vor Zorn. »Hast ein teuflisches Temperament, schlägst wohl eher den Welfen nach als den Waiblingern.«

Friedrich nickte. Er betrachtete das als ein Lob. Auch wenn jetzt schon abzusehen war, dass er äußerlich einmal eher seinem Vater gleichen würde. Er war zwar noch lange nicht so groß wie dieser, hatte aber wie dieser breite Schultern und stämmige Schenkel.

»Komm jetzt, wir müssen zu den anderen zurück.« Welf strich sich durch sein rabenschwarzes, eher borstiges Haar, das ebenso dicht und widerspenstig war wie das des Neffen. Die Welfen wurden nicht umsonst auch Raben genannt. Ein Name, der sich auf ihre Stadt und die Burg Ravensburg übertragen hatte, auf die Welfs Bruder Heinrich sehr stolz war. Weshalb er sich neuerdings auch Herzog von Ravensburg nannte.

Aus Friedrichs Löwenaugen sprühte noch immer die Wut. Er hatte kaiserliches Blut, würde sich dessen würdig erweisen. Anders als der Vater. Wenn er groß war, würde es kein Sachse mehr wagen, ihn derart zu beleidigen. Nur eines machte ihm Sorgen. Wie die Dinge zwischen den Waiblingern und den Welfen standen, konnte es durchaus sein, dass er eines Tages gegen seinen Onkel Welf in die Schlacht ziehen musste. Bei diesem Gedanken war er dann doch froh, noch ein Junge zu sein.

Welf legten seinem Neffen die Hand auf die Schulter. »Komm mit, ich hab was für dich. Zwei Welpen, zwei Kinder aus Burgund, ein Junge und ein Mädchen. Mein Bruder Konrad hat sie mir vererbt, als er letztes Jahr starb.« Er bekreuzigte sich hastig. »Gott hab ihn selig. Er brachte sie von einer Pilgerreise mit, und nun hab ich sie auf dem Hals. Jetzt weiß ich nicht, wohin mit den beiden. Ich denke, ein Altersgenosse, mit dem du die Kräfte messen kannst, wird dir guttun. Das wird dein Mütchen schon kühlen. Die beiden sind übrigens von Stand, aus freiadeligem Haus.

Friedrich schaute zweifelnd.

Welf lachte dröhnend. »Du glaubst, deine Mutter gestattet das nicht? Lass mich nur machen. Ich weiß, wie ich von meiner klugen Schwester Judith bekomme, was ich will.«

Friedrich war längst klar, dass Welf der Lieblingsbruder seiner Mutter war. Und wenn dieser junge und schon so selbstsichere Onkel sagte, dass er sie überzeugen konnte, dann stimmte das. Aber er schaute noch immer misstrauisch.

»Ah, du fragst dich, warum ich lache?«

Friedrich nickte vorsichtig. Er wusste nicht so recht, wie er sich verhalten sollte. Er war schüchtern diesem Onkel gegenüber, obwohl dieser noch nicht einmal volljährig war. Oder doch? Von einer Schwertleite Welfs hatte die Mutter aber nichts erzählt. Und das hätte sie bestimmt. Friedrich wusste, dass sie, wann immer möglich, Verbindung zu ihrer Familie hielt. Trotz der Feindschaft, die zwischen ihnen und den Leuten des Vaters herrschte. Aus jedem Blick, jeder Geste der Mutter sprach die Zuneigung zu ihren Geschwistern, wenn sie von ihnen erzählte, was allerdings sehr selten der Fall war. Sie sah dabei immer sehr traurig aus.

Neulich hatte er mit Bertha darüber gesprochen. »Ich würd auch weinen, wenn unser Vater und unsere Mutter so schnell hintereinander sterben«, hatte seine Schwester dazu gesagt.

Die Mutter tot? Keine wärmende Umarmung mehr, wenn er Trost brauchte, nie mehr dieses sprudelnd helle Lachen, das so selten war und deshalb umso beglückender? Nein! Nicht das. Nicht die Mutter. Sie durfte nicht sterben. Und der Vater? Der Vater – das wäre nicht so schlimm, auch wenn es schlecht war, so zu empfinden, er sollte sich für solche Gedanken schämen. Manchmal wünschte er sich trotzdem, dass es so wäre. Er war sowieso nie da. Und dann würde er, Friedrich, dafür sorgen, dass wieder Frieden herrschte, dass die Mutter nicht mehr so traurig schauen musste, wenn sie glaubte, dass niemand sie beobachtete.

»Glaubst du mir nicht? Hat dir deine Mutter denn nichts über die Abstammung und den Namen unseres Geschlechtes erzählt?«, unterbrach Welf die Gedanken seines Neffen.

Friedrich zögerte und zuckte mit den Schultern. »Nur, dass unsere Vorfahren zusammen mit den Franken einst aus Troja geflohen sein sollen und sich nach einigem Umherziehen schließlich in Bayern und an dem See niedergelassen haben, den man auch Bodensee nennt.«

Noch einmal lachte Welf schallend. »Stimmt. Siehst, auch zweifelst du das an.«

Friedrich erlaubte sich ein weiteres Schulterzucken.

»Nun, dann werd ich dir erklären, woher der Name Welf kommt und weshalb ich lachen musste. Es gibt da einige Geschichten. Welf, Welpe, du verstehst?«

»Wegen der Burgunderkinder?« Friedrich schaute erwartungsvoll.

»Du willst wohl, dass ich dir die Geschichten erzähle.« Welf schaute sich um. »Warum auch nicht. Ich hab gerade Zeit, bin des Feierns ohnehin überdrüssig und des ständigen Bemühens, ein freundliches Gesicht auch jenen gegenüber zu machen, von denen ich genau weiß, dass ich ihnen bald den Schädel einhauen werde, weil sie … zu den Feinden der Welfen halten.«

»Aber nich der Mutter!«

Welf sah seinen Neffen nachdenklich an. »Natürlich nicht! Sie ist mein eigen Fleisch und Blut.«

»Aber meinem Vater«, meinte Friedrich leise.

Welf runzelte die Stirn. »Neffe, kannst mir glauben, ich will das nicht. Aber es könnte so weit kommen. Wirkst verständiger als deine Jahre, wenn du nicht gerade auf erwachsene Männer losgehst. Wirst noch lernen müssen, dein Ungestüm zu zügeln. Doch du weißt ebenso gut wie ich, dass es Zeiten gibt, in denen es manchmal sein muss, dass man sich schlägt.«

»Um der Ehre wegen«, sagte Friedrich.

Welf nickte. »Ja, um der Ehre wegen. Und wegen anderem.«

»Damit es danach Frieden gibt?«

»Auch deshalb. Aber das führt zu weit, du bist noch zu jung, um all das zu begreifen.«

»Bin ich nicht!«, fuhr Friedrich auf.

»Hoppla, hast das Wesen meiner Familie, nicht das …« Welf brach ab.

Friedrich begriff sofort warum. »Nicht das Zögern und Taktieren der Waiblinger Friedriche«, hatte der Onkel sagen wollen. Es war zum Auswachsen. Alle sagten, er sei noch zu klein. Sein Erzieher, der Mönch Burckhard von Lorch, behauptete auch immer, er sei noch zu jung, um zu verstehen, worum es in diesem Streit gehe. Er hasste das! Sie sollten nicht denken, dass er dumm war, er wusste viel. Kein Erwachsener achtete auf Kinder. Er hatte immer wieder Leute sagen hören, dass sein Vater gar nicht allzu gram war, dass er die Königskrone hatte an Lothar abgeben müssen, weil er so in Ruhe seine Burgen bauen konnte, zum Beispiel die Hochkönigsburg im Elsass. Es hieß sowieso, dass der Herzog von Schwaben am Schweif seines Pferdes eine Burg hinterherzog, wo auch immer er auftauchte. Eine lumpige Burg anstelle einer Krone! Der Junge knirschte mit den Zähnen, ohne dass er es überhaupt merkte.

»Und? Soll ich dir nun die Geschichte meines Namens erzählen?«

Friedrich ließ sich gerne ablenken. Er nickte begeistert.

Welf strich ihm über den rotblonden Lockenschopf. »Neffe, was auch immer sein mag zwischen meiner und der Familie deines Vaters. Du weißt, dass du immer zu mir kommen kannst, wenn du in Not bist?«

Friedrich strahlte ihn dankbar an und nahm sich vor, dass er dem Onkel diesen Satz niemals vergessen würde. Beide schwiegen, keiner wollte seine Gefühle gegenüber dem anderen zeigen. Es schickte sich nicht.

»Und, Wie geht jetzt die Geschichte?«, fragte Friedrich schließlich.

Dieses Mal griff Welf die Ablenkung gerne auf. »Es gibt mehrere Geschichten über diesen Namen. Aber zunächst: Wir führen unseren Stammbaum nach der Familienlegende bis auf einen Mann namens Edekon zurück. Das war ein Hunne. Oder einer von einem Stamm, die Skyten heißen. Ich weiß das nicht mehr genau. Jedenfalls lebte er zur Zeit König Attilas und war Vater des Odoaker. Auch darüber wird dir dein Lehrer Burckhard sicher noch mehr erzählen. Zum Beispiel, wie es kam, dass wir uns in Altdorf niederließen, das manche auch Weingarten nennen. In der Nähe liegt ja die Feste Ravensburg, die deine Mutter so schätzt, aber noch mehr wohl das Kloster auf dem Martinsberg. Jedenfalls war unser Geschlecht zunächst in Burgund ansässig, ehe es in die Gegend des Sees bei Bodman kam.«

Friedrich nickte, dass die Haare flogen.

Welf musste erneut über die vor lauter Eifer geröteten Wangen des Jungen lachen. »Magst wohl Geschichten?«

»Burckhard sagt, man kann aus Geschichten viel lernen.«

»Da hat dein Lehrer recht. Also. Die erste Geschichte geht so: Nachdem einer unserer Vorfahren Catina, die Tochter eines römischen Senators, heimgeführt hat – gräme dich nicht, von Rom musst du nichts wissen, das wirst du schon noch lernen –, bekam er mit ihr einen Sohn. Sie nannten ihn Catilina, kleines Hündchen. Wir sagen in unserer Sprache dazu Welf. Das wurde dann auch sein Name.«

»Aber du bist kein Hündchen, eher ein Wolf«, warf Friedrich ein.

»Ach Neffe, ich wollte, ich bekäme einmal einen Sohn wie dich.«

»Reicht dir ein Junge wie ich denn nicht als Neffe?«, fragte Friedrich treuherzig.

»Doch. Denn du bist meinem Herzen nahe«, kam es leise zurück.

Nun war es gesagt. Friedrich errötete. Ihm wurde so warm ums Herz, wie schon lange nicht mehr. Weder seine Mutter noch deren Brüder neigten zu solcherlei Bekundungen. Er wusste nicht, was er antworten sollte. Aber er wusste, dieser Onkel würde in seinem Leben immer einen besonderen Platz einnehmen.

»Gibt es noch eine andere Geschichte?«, fragte er stattdessen.

»Allerdings. Als einer unserer Vorfahren beim Kaiser weilte, gebar seine Gattin einen Sohn. Sie schickte ihm einen Boten mit der guten Nachricht und der Bitte, dass der glückliche Vater möglichst schnell heimkehren möge. Der Kaiser soll daraufhin gespottet haben: ›Wegen eines Welfen, der Euch geboren worden ist, wollt Ihr heim?‹ Und da unsere Vorfahren sich schon damals zu verteidigen wussten, gab dieser zur Antwort: ›Den Namen, den Ihr soeben dem Kinde gegeben habt, werdet Ihr ihm künftig mit vollerer Geltung geben müssen; denn so Gott will, werdet Ihr das Kind unter diesem Namen aus der Taufe heben.‹ Und so geschah es. Nun weißt du, wie dieser Name in die Familie kam. So, jetzt troll dich aber, ich habe Pflichten.«

Friedrich zögerte. »Und was ist mit diesem … Jungen?«

»Ah, du vergisst nichts. Wilhelm. Mein Bruder Konrad hat ihn wie gesagt von einer seiner Pilgerreisen mitgebracht. Hat ihn gewissermaßen gefunden, ihn und seine Schwester, wie zwei hilflos umherstreifende, verwaiste kleine Welpen. Er schrieb, sie stammten aus Burgund. Schaust so fragend. Ich vergaß, du hast deinen anderen Oheim, meinen Bruder, nie kennengelernt. Konrad war von Kind an dafür vorgesehen, ein Betbruder zu werden. Deshalb wurde er zur Ausbildung in den höheren Wissenschaften, und weil er doch die klösterliche Zucht lernen sollte, dem Erzbischof von Köln übergeben. Ihm stand eine große Laufbahn bevor. Doch er floh zur Enttäuschung aller, die ihn liebten, und schloss sich einer Schar von Mönchen an, mit denen er nach Clairvaux zum großen Prediger Abt Bernhard wanderte. Von dem hast du sicherlich schon gehört.«

»Er soll ganz heilig sein und gut reden können«, antwortete Friedrich.

Welf schmunzelte. »Wirst sicher noch mehr von ihm hören. Ich versteh schon, als ich noch klein war, hab ich mich auch mehr für Heldentaten interessiert als für Heilige. Aber zurück zu Konrad. Wir wussten lange nicht, wo mein Bruder war. Nach einiger Zeit ging er nämlich noch weiter weg, er pilgerte nach Jerusalem, um bei der Stadt in der Wüste zu leben.«

»Mein anderer Onkel Konrad is auch auf Pilgerreise gegangen. Vielleicht lebte er da auch in der Wüste. Ich glaub, eine Mondfinsternis hat ihm Angst gemacht. Weil sie doch das Ende der Welt ankündigt. Jedenfalls wollte er vorher noch seine Sünden abpilgern. Aber die Welt ist nich zu Ende gegangen.« Friedrich schürzte die Lippen. »Ich weiß nich, was für Sünden das waren. Würde ich aber zu gerne wissen. Weißt du das vielleicht?«

Welf schmunzelte. »Der Bruder deines Vaters? Ja? Bei diesen ganzen Heinrichen und Konrads kann man schon durcheinanderkommen. Ob er in der Wüste lebte, weiß ich nicht, das musst du deinen Vater fragen. Und nach den Sünden auch. Mein Bruder Konrad jedenfalls hauste dort als armer Einsiedler. Schließlich wurde er krank und beschloss heimzukehren. Er ging auf ein Schiff und kam bis nach Bari, der Stadt des heiligen Nikolaus. Dort ist er schließlich auch gestorben.«

Friedrich hatte während Welfs Erzählung glänzende Augen bekommen. »Das möchte ich auch mal. Auf ein Schiff steigen, Jerusalem sehen.«

»Wer weiß, vielleicht wirst du das auch. Aber jetzt bringe ich die Welt erst mal zu dir in persona der beiden Kinder. Wilhelm ist in etwa in deinem Alter, seine Schwester etwas jünger. Ich hoffe, das Mädchen macht dir nichts aus. Ich jedenfalls fand Mädchen ziemlich dumm, als ich in deinem Alter war. Aber deine Schwester Bertha wird sich sicherlich über eine Gespielin freuen.«

Friedrich nickte ernsthaft. »Und wo stammen die nun genau her?«

»Wirst lachen, ich weiß es nicht. Sie kamen nach dem Tod meines Bruders begleitet von einem Schreiben, das er noch auf dem Sterbebett verfasst hat. Darin legt er mir die beiden ans Herz. Er schreibt nur, es seien Kinder aus gutem, freiadeligem burgundischen Haus, geboren von gottesfürchtigen Eltern. Deswegen habe er sich der beiden angenommen, nachdem die Eltern kurz nacheinander dahingerafft worden seien. Sie sollen sehr weitläufig mit uns verwandt sein. Den Namen der Familie nannte er aber nicht. Das ist so ganz mein Bruder. Ihn haben schon immer mehr die Menschen gekümmert, nicht ihre Abstammung. Der Junge sagte etwas von Albon. Ich habe nachforschen lassen. Diese Familie kennt keinen Wilhelm. Und so konnte ich sie auch nirgends hin zurückschicken. Das war vor gut einem Jahr. Seitdem leben die beiden bei mir. Bei dir und deiner Mutter wären sie aber viel besser aufgehoben. Du könntest mit Wilhelm zusammen lernen. Er ist ein aufgeweckter und trotz seines schweren Schicksals sehr freundlicher Junge. Er klagt nie und kümmert sich gut um seine kleine Schwester, ich glaube, die beiden hängen sehr aneinander. Es ist ja die Pflicht eines Edlen, sich um Witwen und Waisen zu kümmern. Doch ich muss bald fort …« Welf brach ab.

»Ich werd sie beschützen, ich schwör’s«, erklärte Friedrich schnell. Er war stolz über die Verantwortung, die sein Onkel ihm damit überließ. Er fragte nicht nach, weshalb Welf fort musste. Er ahnte es ja schon.

So kamen Wilhelm und Beatrice in Friedrichs Leben.

Kapitel drei

Das Kloster Weingarten und die Feste Ravensburg auf dem Höhenrücken zwischen Flappach- und Schussental waren die Lieblingsorte der Herzogin von Schwaben. Hier verwandelte sie sich in unbeobachteten Momenten wieder in das junge, unbeschwerte Mädchen, das sie einst gewesen sein musste, bevor man sie mit Friedrich von Schwaben verheiratet hatte, bevor der Krieg zwischen ihrer Familie und der ihres Gatten begann. Friedrich wusste, der Vater sah es nicht gerne, wenn sich seine Gattin Judith immer wieder dort aufhielt und ihren Ältesten mitnahm. Doch die Herzogin von Schwaben ließ sich nicht davon abhalten, an jenen Ort zu kommen, an dem das Leben noch einfach gewesen war und an dem sie sich beschützt gefühlt hatte unter ihresgleichen. Die Welfen waren ein mächtiges Geschlecht, residierten wie die Könige. Alle Hofämter wie die des Truchsessen, des Schenken, des Marschalls, des Kämmerers und des Bannerträgers wurden durch Grafen oder andere hochgestellte Adelige versehen. Doch auch unter diesen selbstbewussten Männern wusste die Mutter sich Respekt zu verschaffen, wie Friedrich immer wieder stolz bemerkte. Selbst der ansonsten so hochfahrende Vogt kuschte, wenn sie etwas befahl. Niemand wagte es, ihr zu widersprechen. Obwohl die Burg jetzt für die Ehefrau des Waiblingers streng genommen Feindesland war.

Friedrich liebte den Schussengau, weil seine Mutter ihn liebte. Weil hier diese Traurigkeit, die sie in stillen Stunden umgab, etwas weniger schwer auf ihr zu lasten schien. Und weil er durch die Gegend streifen konnte wie ein Füllen, das auf der Weide seine Bocksprünge vollführt. Er fürchtete sich nicht. Ja, sein Onkel Heinrich war der Feind seines Vaters. Doch er war sich sicher, weder Heinrich der Stolze noch seine Leute würden dem Sohn der Schwester etwas anhaben. Nicht, solange er unmündig war und durch die Mutter Gastrecht genoss. Und später? Man würde sehen.

In diesem Jahr hatte Friedrich zum ersten Mal in seinem Leben einen Gefährten. Wilhelm, der Burgunderjunge, wurde zu seinem ständigen Begleiter, ob auf der Klosterbaustelle, zu der ihn die Mutter immer wieder mitnahm, oder auf seinen heimlichen Ausflügen zu den Burgsassen. Der schmale, dunkle, fast mädchenhaft wirkende Burgunder und der ungestüme Friedrich verstanden sich von der ersten Begegnung an prächtig. Wilhelm war etwa um ein halbes Jahr älter als Friedrich. Doch der rotblonde Spross der Waiblinger hatte unangefochten das Sagen.

Dann war da Beatrice. Als Friedrich sie zum ersten Mal gesehen hatte, war ihm gewesen, als sei etwas durch sein Herz gefahren. Beatrice war gut ein Jahr jünger als ihr Bruder, so blond wie er dunkel. Mit ihren langen Locken sah sie aus wie ein pausbäckinger Cherub. Ein kleiner Engel, der eigens für ihn vom Himmel herabgestiegen war. So jedenfalls empfand er es, ohne dass er es hätte in Worte fassen können. Friedrich wusste einfach nicht, wie er sich ihr gegenüber verhalten sollte. Obwohl sie doch viel kleiner war als er und dazu noch ein unwichtiges Mädchen, fühlte er sich in ihrer Gegenwart gehemmt, ungelenk, verlegen.

Also bemühte er sich nach Kräften, so zu tun, als nähme er sie nicht wahr. Was sie jedoch immer wieder zunichtemachte, indem sie ihn mit ihren großen Augen auf eine Weise anstarrte, als wolle sie ihm etwas sagen. Ganz anders als die anderen Mädchen, die die Augen niederschlugen, sobald sie ihm begegneten. Sie tat das nie. Es lag sogar eine gewisse Herausforderung in ihrem Blick. Wenn er sie ebenfalls anstarrte, dachte sie noch immer nicht daran, die Lider zu senken, wie es sich für eine sittsame Maid geziemte. Friedrich hatte in ihrer Gegenwart das Gefühl des Versagens, als hätte er wissen müssen, was sie ihm sagen wollte. Sie erschütterte seine Selbstsicherheit jeden Tag aufs Neue , es scherte sie anscheinend nicht, dass er der Sohn des Herzogs von Schwaben und Enkel einer Kaisertochter war und sie im Vergleich dazu ein Nichts, geduldet, ausgehalten.

Die sittsame Bertha, die ständig am Rockzipfel der Mutter hing, war Beatrices Fall nicht. Die Kleine schaute mit großen blauen Augen staunend in die Welt, als könne sie kein Wässerchen trüben, und hatte das Herz einer Kriegerin. Sie war lieber mit den Jungen unterwegs und spielte deren wilde Spiele.

Friedrich konnte das gut verstehen, die Welt der Mädchen war für ihn eine Welt mit sieben Siegeln. Seine Schwester war nun mal da, aber ziemlich doof. Sie war eben ein typisches Mädchen, kämmte sich unentwegt und redete über Kleider. Noch nicht mal richtig Tric Trac spielen konnte sie. Und dann war sie auch noch beleidigt und heulte, wenn sie verlor, und fegte das Brett mitsamt den Steinen vom Tisch.

Bei Beatrice war das seltsamerweise nicht so. Sie war zwar auch ein Mädchen und trotzdem – anders. Jedenfalls nicht so langweilig und komisch wie die Mädchen, denen er sonst begegnete. Und im Tric Trac hatte sie ihn sogar schon einmal besiegt, obwohl sie noch so klein war. Der Beste in diesem Brettspiel war allerdings Wilhelm.

Der Burgunderjunge machte ihm aber auch dann die Führungsrolle niemals streitig. Wilhelm war sanft, vermittelnd, wo Friedrich auffahrend reagierte, zurückhaltend, wenn dieser es mit seinem Streichen zu toll trieb. Er war außerdem schnell der Einzige, auf den der heißblütige Abkömmling aus dem Hause Schwaben überhaupt noch hörte. Und der Einzige, dem er außer der Mutter zu vertrauen lernte.

In Wilhelm fand Friedrich einen guten Zuhörer, wenn er das Bedürfnis hatte zu reden, um den Gedanken mit Hilfe der Worte Zügel anzulegen, sodass sie geordneter wurden, klarer. Über den Vater. Den Herzog von Schwaben, der nie König sein würde. Über König Lothar, der es gewagt hatte, die Reichsacht über den Herzog von Schwaben zu verhängen, als wäre dieser ein Niemand, ein ganz gewöhnlicher Verbrecher. Und er sprach, wenn auch anfangs nur andeutungsweise, über seinen inneren Zwiespalt zwischen Sohnespflicht und Verachtung. Das hatte sich nicht geändert, auch wenn Friedrich II., Herzog von Schwaben nun endlich kämpfte, um das Hausgut seines Geschlechtes gegen die Ansprüche des neuen Königs, seiner Gefolgsleute und allerlei Adeliger zu verteidigen, die die Ächtung des Waiblingers und den damit verbundenen Reichskrieg gegen ihn nutzten, um zu plündern, zu rauben und zu morden, um selbst etwas von der Beute zu abzubekommen. Dennoch konnte er es dem Vater nicht verzeihen, dass er sich die Königskrone hatte wegnehmen lassen. Und das auch noch von einem Mann, der ihm an Reichtum und Macht um so vieles nachstand.

Doch solche Momente, die stilleren, waren in den ersten Wochen auf der Ravensburg selten in Friedrichs Leben. Gemeinsam durchstreiften Friedrich und Wilhelm Wiesen und Wälder, erkundeten die Feste Ravensburg, störten die Dienstboten bei ihrem Tagwerk, versuchten sich in der Schmiede beim Beschlagen der Pferde, stibitzten Leckereien in der Küche. Sie tollten rotwangig und verschwitzt mit den Dorfbuben herum und lieferten sich eine Schlägerei nach der anderen. In jeder kämpften sie Seite an Seite, jede schweißte sie enger zusammen.

Und die kleine Beatrice war immer mittendrin, trieb es sogar noch toller als mancher Junge, kletterte auf Bäume und war bald die Beste im Steinschleudern. Sie ließ sich einfach nicht abschütteln. Nach beendeter Schlacht saß man von oben bis unten übersät mit blauen Flecken, aber einträchtig beieinander unter dem Apfelbaum eines Bauern und stahl diesem die fast reifen Früchte. Dazu gab es Wasser aus dem Bach. Friedrich hatte anschließend keine Bauchprobleme, selbst wenn er noch grüne Äpfel aß. Wilhelm war zarter besaitet, er kam nach besonders ausgiebigem Apfelschmaus vom Abtritt kaum noch herunter. Friedrich zog den Freund oft damit auf. Wilhelm nahm es gutmütig hin.

Wären die Nachrichten vom Tod, der Krieg nicht gewesen, der jeden sonnigen Tag verdunkelte, Friedrich hätte glücklich sein können. Denn er war bis auf Weiteres der Fuchtel seines Erziehers entronnen. Burckhard hatte sich strikt geweigert, mit auf die Ravensburg in Feindesland zu kommen. Und so musste er nicht mit den sperrigen Buchstaben kämpfen, kein Latein lernen und schon gar nicht in den Poenitentialia, den Bußbüchern lesen, die den Sündern alle Qualen der Hölle vor Augen hielten für jede noch so kleine Verfehlung.

Nicht, dass er sich nicht vor der Hölle ängstigte, regelmäßig betete und beichtete. Friedrich hatte allerdings längst gelernt, dass sich zwar jedes Mal im Gottesdienst bei der Predigt alle schrecklich aufregten. Manche schluchzten und jammerten, sanken auf die Knie oder schlugen sich an die Brust. Doch dann, wenn sie aus dem Kirchenraum heraus waren, wieder im hellen Sonnenschein standen, machten sie genau so weiter wie zuvor. Er wusste, dass einige von jenen Rittern, die er in der Kirche sah, bald darauf ihr Schwert schwingen und Leute umbringen würden. Vielleicht sogar Leute seines Vaters. Oder am Ende den Vater selbst.

Judith kümmerte sich um die Baustelle, hatte aber auch sonst in diesen turbulenten Tagen des Bürgerkriegs wenig Zeit für ihren Sohn. Ständig empfing sie Boten, versuchte zu vermitteln. Sie war zudem damit beschäftigt, ihre neue Schwägerin in deren Aufgaben als Hausfrau und Burgherrin einzuführen. Gertrud, die Tochter des neuen Königs Lothar, verängstigt ob all dem, was sie an der Seite ihres hochfahrenden Gatten erwartete, der bei seinen Besuchen auf der Burg nur wenig Neigung zeigte, sich während der Tage ausgiebiger mit ihr zu beschäftigen. Dafür tat er in den Nächten alles, um schnellstens einen Erben zu zeugen.

Gertrud war deshalb nicht unglücklich, dass ihr neuer Gemahl nicht oft auf der Burg weilte. Sie hatte Angst vor ihm. Friedrich bereitete die Lage ebenfalls Unbehagen. Auch wenn niemand etwas sagte, er wusste es doch: Heinrich, der Bruder der Mutter, kämpfte mit seinem Schwiegervater Lothar und gegen den Vater in diesem Krieg, überfiel im Namen des Königs Waiblinger Land, zerstörte Burgen und Städte. Er hätte die Mutter gerne danach gefragt. Doch er wagte es nicht. Es würde sie wieder sehr traurig machen, das wusste er.

Gertrud hoffte anfangs, dass auch die bestimmende Schwägerin Judith, die sie einerseits wegen ihrer Schönheit bewunderte, vor der sie sich wegen ihrer oft ungeduldigen Art aber auch fürchtete, deswegen bald abreisen würde. Sie wusste einfach nicht, wie sie damit umgehen sollte, dass Judith ganz offensichtlich zu ihrem Gatten hielt und ihrem Bruder, so sie ihn zu fassen bekam, arge Vorhaltungen machte, ihn immer wieder zum Frieden mahnte. Und dass sie gleichzeitig nichts dabei fand, die neue Frau des Todfeinds ihres Gatten in ihre Pflichten einzuweisen.

Gertrud musste jedoch auch zugeben, dass momentan einfach niemand sonst für diese Aufgabe zur Verfügung stand. Wulfhild, die Schwiegermutter, war tot, die anderen Schwestern Heinrichs hatten sich schlicht für außerstande erklärt, da sie ihre eigenen Familien zu versorgen hätten. Sophia war die Ehefrau des Herzogs Berthold von Zähringen, einem Mann, der sich ebenfalls nicht zu den Freunden des Herzogs von Schwaben zählte. Wie immer ging es auch bei dieser Feindschaft um Land und Besitz. Mathilde hatte den Sohn des mächtigen Markgrafen Diepold von Vohburg geehelicht, der kränklich zu sein schien. Jedenfalls ließ Mathilde ausrichten, dass sie nicht kommen könne, die weite Reise sei derzeit wegen des Gesundheitszustands ihres Gatten unmöglich.