Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: GMEINER

- Kategorie: Krimi

- Serie: Busfahrerin Hendrike Blank

- Sprache: Deutsch

Hendrike Blank, Berlinerin mit Herz und Schnauze, arbeitet als Busfahrerin und Hausentstörerin, obwohl sie nicht an Geister glaubt. Ihre Überzeugung gerät jedoch zunehmend ins Wanken. Gerade ist sie nach ihrer Scheidung wieder etwas zur Ruhe gekommen, als ihr ein Mann mit zweifelhaftem Interesse an ihrem verstorbenen Vater auflauert. Und als sie in Mitte ein Haus von Geistern befreien soll, stolpert sie auch noch über Leichen. Hängen die mysteriösen Vorfälle zusammen? Fieberhaft sucht Hendrike nach einer logischen Erklärung …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 332

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

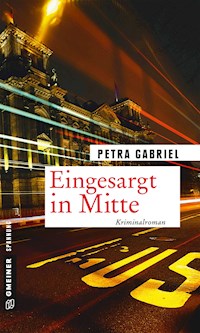

Petra Gabriel

Eingesargt in Mitte

Kriminalroman

Zum Buch

Die Geister, die sie riefen Hendrike Blank, Berliner Busfahrerin mit Herz und alleinerziehende Mutter zweier pubertierender Töchter, arbeitet nebenbei als Hausentstörerin, obwohl sie eigentlich nicht an Geister glaubt. Bei ihrem neuen Auftrag ist jedoch alles anders. Als eine verzweifelte junge Frau sie um Hilfe bittet, weil es in ihrem Haus nahe der Charité in Mitte zu spuken scheint, stößt Hendrike tatsächlich auf leblose Körper und zwielichtige Leichenbeschauer. Auf ihrer Buslinie wird sie zudem von einem Fremden bedrängt, der ein undurchsichtiges Interesse an ihrem kürzlich verstorbenen Vater bekundet. Als sie die Urne mit dessen sterblichen Überresten schließlich in den Händen hält, stellt sich heraus: Die Asche stammt gar nicht von ihrem Vater. Hendrike glaubt fest an eine logische Erklärung für all die mysteriösen Vorfälle und begibt sich auf die Suche nach einer Lösung. Dabei gerät sie nicht nur ins Visier der Polizei, auch ihre Töchter schweben in Gefahr …

Petra Gabriel, geboren in Stuttgart, ist Spross einer rheinisch-schwäbischen Verbindung mit schlesischen Wurzeln. Aufgewachsen in Friedrichshafen, lebt sie heute nach Stationen in Irland, München und Norddeutschland in Berlin und Südbaden. Sie sammelte breit gefächerte Erfahrungen als Übersetzerin, Hotelkauffrau und langjährige Zeitungsredakteurin, bevor sie sich 2004 gänzlich dem Autorenberuf verschrieben hat. Neben populären Sachbüchern und historischen Romanen schreibt sie auch Krimis, in denen sie unter anderem die Hauptstadt mit all ihren einzigartigen Milieus und Charakteren ins Visier nimmt. Petra Gabriel ist Mitglied im Schriftstellerverband VS Berlin. www.petra-gabriel.de

Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag:

Der Sohn der Welfin (2017)

Der Ketzer und das Mädchen (2014)

Impressum

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Twitter: @GmeinerVerlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2019 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

1. Auflage 2019

Lektorat: Ricarda Dück

Herstellung: Julia Franze

E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Fotos von: © jock+scott / photocase.de

Druck: CPI books GmbH, Leck

Printed in Germany

ISBN 978-3-8392-6096-8

Haftungsausschluss

Personen und Handlung sind frei erfunden.

Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen

sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Prolog

Selbst in der Nacht kühlte es kaum ab, obwohl sie das Schlafzimmerfenster gekippt hatte. Die Schwüle drückte wie ein Alb auf ihre Brust und erschwerte ihr das Atmen. Halb in der REM-Phase gefangen, strampelte Hendrike Blank die Bettdecke weg, um dem Nachtmahr zu entkommen. Ein leichter Luftzug streifte ihr dünnes Nachthemd. Sie drehte sich auf den Rücken. Der Albtraum blieb.

Ihre Großmutter tritt mit verzerrtem Gesicht auf sie zu. Sie wirkt gebrechlich. Doch sie ist nicht sanft wie zu Lebzeiten, sondern beängstigend. »Du hast die Gene«, krächzt sie mit verzerrtem Gesicht. »Nutze sie, ignoriere die Geister nicht, du Ungläubige!« Und plötzlich ist Hendrike wieder das kleine Mädchen von einst aus dem Dorf in Niedersachsen, das weint, nicht versteht, warum ihre Lieblingsoma sie bedroht. Sie will sie besänftigen, die Großmutter umarmen, wie damals als Kind in ihrer menschlichen Wärme versinken. Plötzlich zückt Amalia Blank etwas Schwarzes, Dunkles. Das Mädchen vermutet eine Waffe und will wegrennen. Doch ihre Beine, schwer wie Blei, verweigern den Dienst …

Hendrike schreckte hoch. Es dauerte einige Sekunden, bis sie sich bewusst wurde, dass sie kein Kind mehr war, sondern eine erwachsene Frau von 46 Jahren, und bis sie wusste, wo sie sich befand. Amalia Blank war ihrer Enkelin nicht zum ersten Mal im Traum erschienen. Doch seit Hendrike sich entschieden hatte, ihr Erbe anzutreten und als Geisterjägerin zu arbeiten, war sie ferngeblieben. Bis jetzt.

Im Gegensatz zu ihrer Großmutter zog Hendrike die Bezeichnung »Hausentstörerin« vor. Denn sie glaubte weder an Albe noch an Geister noch an Spiritismus, ganz wie ihr Vater. Trotzdem arbeitete sie ehrenamtlich in diesem Metier, und das lag nicht nur daran, dass ihre Großmutter sie sonst im Schlaf heimsuchte. Geister oder Erscheinungen, die sich ihrem Aufgabenbereich zuordnen ließen, waren ihr bei ihren bisherigen fünf Einsätzen noch nie begegnet. Immer steckten natürliche Ursachen hinter den Phänomenen. Und immer konnte sie deshalb ihre Auftraggeber beruhigt zurücklassen. Das bestätigte Hendrike in ihren Überzeugungen. Die Großmutter, nach der sie mit zweitem Vornamen benannt war, hatte sie zudem gelehrt, dass es als Hilfe oft schon reichte, die Menschen mit ihren Ängsten ernst zu nehmen. Damit konnte sie sich arrangieren.

Hendrike lag nun hellwach im Bett und dachte über ihre Familie und ihre sonderliche Großmutter nach. Für Amalia Blank waren Geister so real gewesen wie ihr Wohnzimmertisch, hatten völlig selbstverständlich zum Leben gehört. Von nah und fern waren die Menschen zu ihr gepilgert, um sich beraten zu lassen. Ihr Sohn, Kurt Blank, Hendrikes Vater, hatte sich immer über den unverbrüchlichen Gespensterglauben seiner Mutter lustig gemacht und seine Tochter damit in einen Zwiespalt der Gefühle gestürzt. Hendrike hatte ihre Oma innig geliebt, die Frau mit dem weichen Busen, die immer für sie da gewesen war. Sie liebte aber auch ihren Vater, den Helden ihrer frühen Jahre, den seine Töchter nur den »King« nannten. Weil er sich gegenüber seiner Familie wie ein Alleinherrscher gebärdete und weil er Elvis-Fan war. Doch dann war der Held vom Sockel gestürzt, als er die Oma tätlich angegriffen hatte. Heldenväter taten so etwas nicht. Hendrike war damals fünf Jahre alt gewesen.

Amalia Blank hatte ihrer Enkelin die Zweifel nie übel genommen, sondern ihr eingeimpft: Diffuse Ängste ohne klaren Grund, diese beklemmenden Emotionen, die sich nicht vertreiben lassen, können die Wahrnehmung verändern, die Realität verzerren. Hendrike wusste aus eigener Erfahrung, welchen Seelenstress das Gefühl der Machtlosigkeit, des Ausgeliefertseins, auslösen konnte. Wo möglich, stellte sie sich ihren Ängsten, um zu verhindern, dass diese die Kontrolle über sie gewannen. Eigentlich bemühte sie sich darum, sie gar nicht erst aufkommen zu lassen. Mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg. Im Zweifel wurden sie verdrängt, was aus Hendrikes Sicht einiges für sich hatte. »Man kann sich auch zu viel mit sich selbst beschäftigen«, hatte ihre verstorbene Mutter stets gesagt. Daran orientierte Hendrike sich bis heute. Sie hatte sowieso keine Zeit, über womöglich unnötige Sorgen nachzudenken. Ihr Alltag war eng getaktet wie bei den meisten berufstätigen alleinerziehenden Müttern.

Sie war zufrieden mit ihrer Arbeit als Busfahrerin, auch wenn ihr beruflicher Werdegang anders geplant gewesen war. Sie hatte in den 1990er-Jahren studiert, zunächst Soziologie, dann Politik und Geschichte an der Freien Universität Berlin, doch nach vier Semestern war sie zu den Erziehungswissenschaftlern gewechselt. Erste Einsätze in der Sozialarbeit hatten Hendrike allerdings schnell klargemacht: Die dunklen Seiten der Berliner Jugendszene waren nicht ihr Ding. Aus der Hauptstadt weg irgendwo in die Pampa ziehen wollte sie nicht. Also hatte sie Studium Studium sein lassen und war Busfahrerin bei den Berliner Verkehrsbetrieben geworden, kurz BVG.

Hendrike musste seufzen, als sie an den folgenden Arbeitstag dachte. Auch da menschelte es ab und an gewaltig. Zum Glück bot ihr Job eine gewisse Flexibilität. Der Familie wegen fuhr sie im Nebenturnus. Dadurch konnte sie im geteilten Dienst arbeiten und musste nicht wie im Hauptturnus acht Stunden am Stück sitzen. Die erste Hälfte ihrer Arbeitszeit absolvierte sie morgens und die zweite nach einigen Stunden Pause. Außerdem hatte sie die meisten Wochenenden frei und für ihre Töchter Zeit. Busfahren bei der BVG bedeutete allerdings auch Schichtbetrieb, was hieß: kein regelmäßiger Rhythmus, deshalb selten ungestörtes Durchschlafen. Mal Tagdienst, mal Spätdienst oder Übergangsdienst. Oder Frühdienst, der mitunter um 2.30 Uhr losgehen konnte.

Die derzeit herrschenden Tropennächte verstärkten Hendrikes Schlafstörungen. Tag für Tag heizte die Sonne die Stadt auf, die Mauern, die Straßen. In der Nacht wurde es selten kühler als 25 Grad. Es hatte seit April nur einige Tropfen geregnet. Die Wiesen Berlins begannen, sich in braune Steppen zu verwandeln, die Blätter der Bäume zeigten erste Anzeichen von Hitzestress …

Ja, dachte Hendrike nicht ohne einen Anflug von Stolz, ihr Job war kein Beruf für Weicheier und zarte Seelchen. Und nichts für Leute ohne Affinität zu Motoren und Technik, die sich davor scheuten, sich die Hände schmutzig zu machen. Was ihr am Busfahren aber vor allem gefiel, waren die Menschen, denen sie begegnete. Meistens jedenfalls. Auch die Kollegen, die aus aller Herren Länder stammten, lagen ihr am Herzen, schade war allerdings, dass sich darunter wenige Frauen befanden. Und manchmal schickte das Arbeitsamt Leute zur BVG, die den Job recht widerwillig und nicht wie sie aus Überzeugung machten.

Hendrikes Affinität galt allerdings nicht nur Autos, sondern auch noch anderen technischen und elektronischen Spielereien, die für sie eigentlich zu teuer waren. Doch das focht sie nicht an. Immerhin rauchte und trank sie ja nicht, jedenfalls kaum, schon aus beruflichen Gründen. Zudem hatte sie gelernt, mit Widersprüchen zu leben, insbesondere mit den eigenen. Es blieb ihr auch nichts anderes übrig, denn Kopf und Herz waren bei ihr selten einer Meinung. Deswegen tat sie sich auch schwer mit Entscheidungen. Doch wenn sie nicht groß darüber nachdachte, tröstete sie sich, konnte das durchaus auch mal schnell gehen. Sie war eben eine Optimistin mit einem Sinn für Realität, dachte Hendrike und schmunzelte. Sie widersprach energisch allen Behauptungen, insbesondere denen ihrer großen Schwester Emma, eine unbeirrbare Weltverbesserin und deswegen notorisch blank zu sein. Ja, sie habe Empathie und Fantasie, entgegnete sie gerne in solchen Momenten, aber sie war auch pragmatisch und ausschließlich aufgrund widriger Umstände notorisch pleite. Blank lautete nur ihr Name. Wie Emmas ja übrigens auch. Trotz ihrer guten Einkünfte. Emma hörte das nicht gern.

Hendrikes Schwester lebte als Single in Hamburg. Toplage. 120 Quadratmeter mit Gartenanteil. Sie hatte Karriere als Wirtschaftsconsultant gemacht und reiste viel durch die Weltgeschichte. Hendrike hatte meist keine Ahnung, wo ihre Schwester gerade steckte. Aber wozu gab es die Instant-Messenger-Dienste. Hendrike und ihre Töchter hingegen bewohnten seit Jahren eine Dreizimmerwohnung in Berlin-Charlottenburg. 72 Quadratmeter, eigentlich viel zu teuer für ihr Einkommen. Immerhin, der Eigentümer war nett und erhöhte die Miete nur selten. Und sie hatte ihr eigenes Reich, weit weg von dem Vater ihrer Kinder.

Hendrike musste schnauben. Sie beharrte ja gerne darauf, dass sie sich nicht mehr erklären könne, weshalb sie als Studentin den zehn Jahre älteren Klaus Kunz geheiratet hatte. Sie nannte ihn bis heute nur Kunz. Hendrike fand Kosenamen peinlich. Kunz hatte bei ihr damals in seiner Rolle als Intellektueller aus kleinen Verhältnissen, der unter einer verlorenen großen Liebe leidet, gepunktet. Hendrikes Beschützerinstinkte waren sofort geweckt. Wenn es drauf ankam, stand sie nun mal zuverlässig auf der Seite der Schwachen. Ein »sozialer Tick« sei das, hatte ihr Vater einmal gesagt. Die wenigen gemeinsamen Jahre mit Kunz waren von Trennungen und Wiederversöhnungen geprägt gewesen. Ihre Tochter Mina war dennoch geplant gewesen, Nina wurde neun Monate nach einer leidenschaftlichen Nacht der Versöhnung geboren. Hendrike hatte anfangs gehofft, ihren Mann mit einem Kind zur Übernahme von Verantwortung zu bewegen und dauerhaft auf den rechten Weg zurückzuführen, in diesem Fall den des Gesetzes. Vergeblich. Mina und Nina waren inzwischen 14 und zwölf Jahre alt und pubertierten. Ihr Erzeuger hatte sich nach diversen Betrügereien vor zehn Jahren zum ersten von mehreren Knastaufenthalten verabschiedet und lebte jetzt mit einer anderen, ebenso fantasievollen, empathischen und 25 Jahre jüngeren Frau zusammen. Kunz beherrschte nun mal seine Rolle. Er wirkte auf Außenstehende faszinierend. Gut gebaut, kaum Bauch, kantiges Kinn, warme braune Augen. Ein Mann, der Komplimente machte, den Prinzen in der silbernen Rüstung mimte, der sich je nach aktueller Geliebter eine passende Lebensgeschichte zurechtbastelte. Das junge Paar erwartet demnächst sein erstes Kind.

Hendrike sprach selten und ungern über ihren Ex. Damals, als Frischling unter den Studierenden, voller Drang die Welt zu erobern, hatte sie noch geglaubt, diese mit Kunz zusammen verbessern zu können. Oder wenigstens zu den Sternen zu fliegen. Sie hatte gedacht, sie würde ihm das Vertrauen in die Liebe und in das Gute im Menschen zurückgeben können. Dabei hätte beinahe er ihr Vertrauen ins Leben zerstört.

Natürlich zahlte er keinen Unterhalt. Das Jugendamt war eingesprungen und Kunz auf die Pelle gerückt. Woraufhin dieser sofort Privatinsolvenz anmeldete. Hendrike hatte nach der Scheidung ihren Mädchennamen wieder angenommen, der an ihren hugenottischen Vorfahren Franz de Saint de Blancard erinnerte, oder besser François Gaultier de Saint-Blancard. Die gesamte Familie war auf diese Wurzeln stolz. Ihr Ahne war von 1639 bis 1703 Hofprediger in Berlin und nach dem Edikt des großen Kurfürsten für den Transport der hugenottischen Flüchtlinge aus dem Languedoc nach Brandenburg zuständig gewesen. Irgendwann war aus dem Namen Blancard Blank geworden. Emma hatte das herausgefunden. Ahnenforschung war ihr Hobby in ihrer kostbaren Freizeit.

Schlaftrunken zog Hendrike das Fazit ihres bisherigen Lebens: Sie, die Nachfahrin Gaultier de Saint-Blancards, vertraute eben unverdrossen darauf, dass es das Schicksal gut mit ihr meinte. Auch wenn es immer wieder Vorkommnisse gab, die sie zurückwarfen. Sie war nun mal eine Optimistin …

Gleich drei solcher Ereignisse sollten am folgenden 26. Juli jedoch ihr Leben und viele sorgsam gehegte Überzeugungen ins Wanken bringen. Aber zu diesem Zeitpunkt ahnte sie das noch nicht.

1. Donnerstag, 26. Juli, 3.45 Uhr

Das Handy dudelte die Melodie von Bonanza. Hendrike schoss aus dem Tiefschlaf hoch und angelte es vom Nachttisch. Was sollte das! Sie musste gerade mal vor zwei Stunden wieder eingeschlafen sein. Sie versuchte müde, ihren Blick zu fokussieren und die Displayanzeige zu entziffern. 3.45 Uhr, private Nummer. Wer auch immer dran war, hatte seine Telefonnummer unterdrückt. Sie beschloss, dass sie den Anruf dann auch nicht entgegennehmen musste.

Stattdessen griff sie nach dem Wecker. Er hatte nicht geklingelt. Wieso hatte der nicht geklingelt? Sie hatte Tagesdienst. 5.30 Uhr bis 17 Uhr. Als sie näher hinschaute, stellte sie fest, dass sie vergessen hatte, den Alarm zu aktivieren. Allerdings war noch zehn Minuten Zeit. Sie kuschelte sich noch einmal in die Decke und versuchte, das Klingeln zu ignorieren. Es hörte kurz auf und setzte dann erneut wieder ein. Sie überlegte, ob sie doch rangehen oder das lästige Handy gegen die Wand werfen sollte. Andererseits hatte der Anrufer sie davor bewahrt, zu spät zum Ablösepunkt zu kommen, wo sie den Bus übernehmen würde. Also sollte sie sich vielleicht doch melden. Wenn jemand um diese Zeit und mit einer derartigen Hartnäckigkeit anrief, war es womöglich ein Notfall. Und sie konnte immer noch auflegen.

»Hallo?«

Eine Frauenstimme, hörbar gestresst, wollte wissen: »Sind Sie die Frau, die Geister vertreibt?«

»Wieso?« Hendrike setzte sich auf. Sie registrierte, dass ihr Nachthemd durchgeschwitzt war, die schweißnassen Haare klebten unangenehm am Kopf.

»Weil es bei mir spukt.«

»Haben Sie eigentlich mal auf die Uhr geschaut? Es ist erst kurz vor vier!«

»Bitte, ich weiß nicht, an wen ich mich sonst wenden soll.« Ein leises Schluchzen folgte.

Noch war Hendrike nicht bereit, sich auf die Nöte der Frau einzulassen. Sie sehnte sich nach einer Dusche und einer Tasse Kaffee. Die Mädchen hatten Ferien, waren eine Woche bei Kunz, die musste sie heute glücklicherweise nicht wecken.

»Woher wissen Sie von mir?«

Die übliche Frage. Hendrike hatte durch unliebsame Erfahrungen mit Jägern von Geisterjägern sowie allerlei Scharlatanen gelernt. Wer nicht mit guten Referenzen aufwarten konnte, wurde spätestens zu diesem Zeitpunkt mit dem Hinweis auf Arbeitsüberlastung, im Zweifelsfall sogar Geschäftsaufgabe, abgewimmelt. Wobei Geschäft eher nicht passte. Denn Hendrike arbeitete ja ohne Bezahlung. Wer unbedingt Geld geben wollte – manche Menschen fühlten sich dann besser, weil sie niemandem einen Gefallen schulden wollten –, für den druckte sie eine Liste von karitativen Organisationen aus, die dringend Spenden benötigten.

»Können Sie kommen? Bitte! Invalidenstraße, Berlin Mitte, nahe der Charité. Das Haus liegt fast direkt gegenüber dem Naturhistorischen Museum. Wir können nicht schlafen. Das Baby weint dauernd. Da ist dieser Nebel … wie ein Schatten. Und es wird plötzlich eiskalt. Ohne ersichtlichen Grund.«

Invalidenstraße. Nähe Charité. Hatte es dort irgendwo nicht früher einen Friedhof gegeben?

Das Schluchzen der Anruferin wollte nicht aufhören, klang wirklich sehr verzweifelt. Hendrikes empathische Seite gewann die Überhand, deshalb unterließ sie den weiteren Gegencheck.

»Geben Sie mir Ihre Adresse, Frau …«

»Schinkel, Jutta Schinkel. Sie helfen mir?«

Derart viel freudiger Hoffnung in der Stimme konnte Hendrike nicht widerstehen. »Ich werde mir die Sache anschauen, Frau Schinkel. Ich könnte aber erst heute Abend!«

»Das macht nichts, Hauptsache, Sie kommen. Kommen Sie? Bitte!«

»Gut. Ich bin dann gegen 19 Uhr bei Ihnen.«

»Danke, danke, danke!« Frau Schinkel legte auf.

Erst in diesem Moment stellte Hendrike fest, dass sie die Telefonnummer ihrer neuen Auftraggeberin immer noch nicht kannte. Und dass sie noch immer nicht wusste, woher diese über ihre Nebenbeschäftigung Bescheid wusste – beziehungsweise von wem Frau Schinkel ihre Handynummer hatte. Das gefiel ihr nicht.

2. Donnerstag, 26. Juli, gegen 6.49 Uhr

Das zweite Ereignis ereilte Hendrike, nicht lange nachdem sie ihren Doppeldecker mit der Nummer 135 von der Haltestelle Alt-Kladow aus in Richtung Rathaus Spandau gesteuert hatte. Sie nannte die Strecke gerne ihre »Bienenstichtour«, weil es beim Spandauer Bäcker den besten Bienenstich in ganz Berlin gab. Der seltsame Fahrgast stieg an der Haltestelle Am Omnibushof zu, ganz in der Nähe des BVG-Betriebshofs Spandau. Anfangs beachtete sie ihn nicht. Schließlich musste sie sich auf den Verkehr konzentrieren. Zunächst saß er auf dem freien Sitz rechts hinter ihr. Als der Bus immer voller wurde, stand er auf und hielt sich penetrant im Bereich des Rückspiegels auf.

»Machen Sie den Platz an der Vordertüre frei und rücken Sie auf, bitte.«

Hendrike hoffte, ihn mit Freundlichkeit loszuwerden. Die anderen Passagiere fühlten sich angesprochen, er dachte allerdings nicht daran wegzugehen. Hendrike schaute ihn sich im Spiegel genauer an. Er war klein, von undefinierbarem Alter, wirres Strubbelhaar, von Grau durchsetzt, Ziegenbart. Typ Catweazle, der schrullige Hexenmeister aus der gleichnamigen Fernsehserie.

»Rücken Sie nach hinten durch! Oder gehen Sie nach oben. Es gibt genügend freie Plätze.« Das klang schon schärfer.

Anstatt der Aufforderung zu folgen, kam der Mann näher. Trotz der Trennscheibe zwischen ihrem Sitz und dem Fahrgastraum roch Hendrike Schweiß und Mundgeruch.

»Ich muss Sie sprechen. Unbedingt, unbedingt«, zischte er.

Hendrike wies stumm auf das Schild über der Frontscheibe, auf dem stand: »Auskünfte nur bei Halt«.

»Ich lasse mich nicht abwimmeln.«

Jetzt hatte Hendrike genug, Höflichkeit half bei diesem Typen offenbar nicht. »Sie sehen doch, dass ich fahre. Also lassen sie mich in Ruhe! Oder wollen Sie, dass ich einen Unfall verursache? Wenn Sie nicht sofort nach hinten durchgehen, fahre ich rechts ran. Und glauben Sie mir, Sie wollen nicht wirklich den Ärger der anderen Passagiere zu spüren bekommen.«

Der Alte rückte ein Stück nach hinten. »Bitte, ich muss Sie sprechen. Ich bin Wissenschaftler, Wissenschaftler. Nur Sie können mir helfen. Es hat mit Ihrer Familie zu tun. Es geht um die Rettung der Welt, Rettung der Welt.«

»Die Welt rette ich nur an jedem zehnten Tag. Heute ist der vierte nach meiner letzten Weltrettung.«

»Sie nehmen mich nicht ernst. Aber Sie werden mich nicht los«, raunte der Mann. »Sie hören noch von mir, hören noch von mir.«

Er drängte sich zwischen den Fahrgästen, die im Gang standen, hindurch in den hinteren Teil des Busses und Hendrike verlor ihn aus den Augen.

3. Donnerstag, 26. Juli, 6.53 Uhr

Das dritte Ereignis folgte unmittelbar auf das zweite und bestand eigentlich aus einer Verkettung mehrerer Geschehnisse. Zwei Männer stiegen an der Haltestelle Ziegelhof in Hendrikes Bus ein. Der eine fand seinen Fahrschein nicht. Das bedeutete Verspätung – vielleicht sogar den Verzicht auf Bienenstich. Schließlich war auch das geregelt. Endlich. Die Männer rückten zwei Schritte nach hinten. Dann stockte die Aktion. Hendrike wusste immerhin die gute Absicht zu schätzen und schloss ohne weiteren Kommentar die Türen.

Als sie wieder auf die Straße ausscherte, wehte ein eiskalter Hauch durch den Bus. Hendrike schaute in den Monitor über ihrem Fahrersitz und entdeckte hinter den beiden Männern einen alten Herrn mit wachsbleichem, zerfurchtem Gesicht und tiefen Ringen unter den Augen. Sie hatte ihn nicht einsteigen sehen. Er sah aus wie ein Zombie, hatte einen kahlen Schädel, trug ein weißes Feinrippunterhemd, das bis über die dürren Schenkel reichte, und eine schwarz-weiß gestreifte Hose. Er starrte sie anklagend an. Die anderen Passagiere würdigten die skurrile Erscheinung keines Blickes. Als ob sie sie nicht sehen könnten. Seltsam … Erst dieser aufdringliche Kerl und nun diese halb tote Erscheinung.

Hendrike hatte keine Zeit, weiter darüber nachzudenken, sie musste sich auf den Verkehr konzentrieren. Doch plötzlich entwickelte sich an der hinteren Tür ein Gerangel. Der Mann mit dem Totenkopfschädel stand unbeteiligt in der Menge. Als Hendrike die Lage im Rückspiegel prüfte, musste sie daran denken, dass die Anwesenheit von Geistern Aggressionen schüren sollte. Aber Geister gab es nun mal nicht. Da fiel ihr auf, dass einige Leute im Bus die Schultern hochzogen, als würden sie frieren. Dabei war der kühle Luftzug doch verschwunden! Das Verhalten der Menschen konnte aber auch ein Zeichen von Unsicherheit wegen der Auseinandersetzung sein.

»Wenn hinten im Bus nicht sofort Ruhe herrscht, sorge ich persönlich dafür«, donnerte Hendrike ins Mikrofon. Das wirkte.

Als sie das nächste Mal einen Blick in den Spiegel warf, kurz vor dem Erreichen von Spandau, konnte sie den dürren Mann im Unterhemd nirgendwo entdecken. Als hätte er sich in Luft aufgelöst. Hendrike lief ein Schauer über den Rücken.

Endlich Endstation. Die restlichen Fahrgäste stiegen aus, samt den Störenfrieden. Hendrike stellte erleichtert den Motor aus und kontrollierte den Bus, falls jemand etwas vergessen hatte. Dann steuerte sie im Laufschritt auf ihren Bienenstich zu.

Später, nach dem Kuchen, redete Hendrike sich ein, dass es sich bei der Gestalt im Unterhemd sicherlich um eine Einbildung, vielleicht Luftspiegelung, gehandelt haben musste, möglicherweise bedingt durch die sich im Bus aufstauende Hitze. Trotz Klimaanlage war sie selbst in den Morgenstunden unerträglich.

Dennoch trieb das Erlebnis sie den gesamten Tag um. Nach Dienstschluss kaufte sie sich ein Tagebuch mit Schloss zum Absperren, in der Absicht, eine Art Geisterjournal zu führen, so ähnlich wie ihre Mutter einst ihre persönliche Rezeptsammlung zusammengetragen hatte. Sie würde noch am selben Abend vor ihrem Auftrag in Mitte damit beginnen. Hendrike hatte die Erfahrung gemacht, dass Schreiben erdete. Sie fand zudem, es sei an der Zeit, ihre Hausentstörerinnentätigkeit durch geordnete Notizen zu dokumentieren – falls sie irgendwem mal irgendetwas beweisen musste oder eine ihrer Töchter sich später dafür interessieren sollte. Auch wenn es momentan keine Anzeichen dafür gab. Die Mädchen waren in einem Alter, in dem sie sein wollten wie alle anderen. Einfach normal. Die Beschäftigung mit Geistern war dem eher abträglich.

4. Donnerstag, 26. Juli, 18.30 Uhr

Über das Wesen der Geister

Grundsätzliches:

GEISTER GIBT ES NICHT.

Wie werden Geister beschrieben?

Gespensterforscher behaupten, dass die Seelen Verstorbener im Jenseits zu Geistern werden, gleichzeitig aber im Diesseits durchaus in Erscheinung treten können. Sie tun dies angeblich, um vor einem nahenden Unglück zu warnen, den Lebenden eine Aufgabe zu stellen oder weil sie in der diesseitigen Welt noch etwas zu Ende führen müssen. Die Erscheinungen manifestieren sich meist in Träumen oder wenn die Geister von einem Medium heraufbeschworen werden.

Bekannt sind:

• Ortsgebundene Geister (richten selten Schaden an).

• Erscheinungen von (noch) Lebenden in Geisterform, in deren Leben im selben Augenblick ein besonders schreckliches, tief greifendes Ereignis stattfindet, beispielsweise ein Verbrechen, eine Krankheit oder ein Unfall – meist mit Todesfolge.

Meine bisherige Erfahrung:

Es gibt immer eine logische Erklärung, wenn Menschen glauben, dass ihnen Geister erscheinen.

Wissenschaftliche Forschung zum Thema übersinnliche Wahrnehmung:

• Transkranielle Magnetstimulation, kurz TMS: Der Forscher Stanley Coren hat durch unzählige Elektrokabel elektromagnetische Kräfte generiert. Mit in einem Helm angebrachten Elektroden beeinflusste er mithilfe von Schumann-Wellen, also elektromagnetischen Wellen unterhalb von 10 Hz, das Gehirn von Testpersonen. Diese minimalen Stromimpulse simulieren ein verändertes Erdmagnetfeld und stimulieren die rechte Gehirnhälfte, verantwortlich für Emotionen. Sie sprechen aber auch die linke Hirnhälfte an, verantwortlich zum Beispiel für die Sprache. Insgesamt 80 Prozent der Versuchspersonen berichteten nach Durchführung der Testreihen von mystischen Erfahrungen wie »Einssein mit dem All«, einem »Gefühl der Anwesenheit von etwas« bis hin zu »Geister sehen und spüren«.

• Dr. Michael Persinger von der Laurentian-Universität in Sudbury, Kanada: Erhat in einer Experimentenreihe ebenfalls herausgefunden: Wenn Gehirnzellen im Schläfenlappenbereich durch eine Reihe spezifischer elektromagnetischer Impulse stimuliert werden, kann dies zu ungewöhnlichen Wahrnehmungen führen. Er behauptet, damit übersinnliche Erfahrungen belegen zu können. Ursprünglich hatte sich Persinger mit den Einflüssen auf das menschliche neuronale System beschäftigt und machte in Zusammenhang mit angeblich paranormalen Fällen eine interessante Entdeckung: Er stellte fest, dass sich Berichte über seltsame Wahrnehmungen in bestimmten Gebieten häuften. Paranormale Phänomene wie Monster, Spuk, Geister- und Marienerscheinungen und sogar Ufo-Sichtungen und Alien-Entführungen konzentrierten sich demnach auffällig oft um Orte, an denen es große Quarzvorkommen und andere Bodenschätze gab, die den Erdmagnetismus mehr oder weniger beeinflussen.

• Infraschall: Dastieffrequente Brummen kann durch seine Vibration Übelkeit, Angstzustände und sogar Schatten in den Augenwinkeln hervorrufen, je nachdem, wie stark die akustische Schwingung ist. Der französische Roboterforscher Vladimir Gavreau hat diesen Effekt an Mitforschern nachgewiesen. Manche Tiere reagieren darauf, können auf diese Weise drohende Naturkatastrophen spüren.

5. Donnerstag, 26. Juli, 19.15 Uhr

Zufrieden schlug Hendrike ihr Geisterbuch zu. Sie musste langsam los. Ihre Welt war wieder in Ordnung, ihre Notizen bestätigten es einmal mehr: Hinter jedem Spuk steckte eine natürliche Ursache. Doch sie wusste auch: Ihren Klienten würde diese Form des Realismus nicht weiterhelfen.

Im Fall Jutta Schinkel hatte sie sich für Stufe eins der Hausentstörung entschieden, nämlich die Aktion Placebo. Das war ihrer Erfahrung nach oft schon genug. Der Glaube konnte bekanntlich Berge versetzen. Außerdem war sie müde. Sie wollte die Angelegenheit nur schnell hinter sich bringen.

Neben einem Thermometer hatte Hendrike ein Pendel, eine kleine Messingschale und einen Beutel mit getrockneten Kräutern eingepackt, als sie am Abend bei Jutta Schinkel klingelte. Das Tonbandgerät, die Kamera und das sogenannte EMF-Meter zum Messen elektromagnetischer Felder hatte sie daheim gelassen, ebenso wie die anderen Geister-Vertreib- und Geister-Aufspürutensilien ihres »Technologieparks«. Obwohl sie nicht an Geister glaubte, war sie nun mal eine Perfektionistin.

Jutta Schinkel wohnte im Erdgeschoss, Vorderhaus. Hendrike stand eine junge Frau gegenüber, Ende 20, zierlich, nicht hässlich, nicht schön, der Durchschnittstyp. Trotz des nicht enden wollenden Sommers schimmerte ihre Haut weiß. Sie sah müde aus und hielt ein schlafendes Baby im Arm, vielleicht ein halbes Jahr alt.

Die Altbauwohnung, in die Hendrike eintrat, war typisch für Berlin: Holzdielen, hohe Decken, große Vierfachkastenfenster. Und sie war angenehm kühl. In der Wohnung nebenan begann ein Hund zu kläffen. Das Baby fing lauthals zu schreien an. So laut, wie verschreckte Säuglinge sich nun mal bemerkbar machen.

Hendrike ignorierte das Kreischen. »Schön haben Sie’s hier.«

Jutta Schinkel fühlte sich durch den freundlichen Ton offenbar aufgefordert, ihre Probleme sofort zu schildern. Kaum hatte sie »Hallo« gesagt und »Ich geh voraus ins Wohnzimmer«, brachen sich ihre Ängste ungefiltert Bahn. Hendrike konnte der Flut von Worten kaum folgen: seltsame Klopfgeräusche, plötzliches Absinken der Temperatur, Zugluft. Dann immer wieder das Gefühl, beobachtet zu werden. Das Baby, das urplötzlich schreiend nachts erwachte. Gläser, die aus unerfindlichem Grund klirrten. Eine alte Wanduhr im Wohnzimmer, die stehen blieb, obwohl sie gerade aufgezogen worden war, und dann um Mitternacht setzte sich das Pendel wieder in Bewegung. Licht, das flackerte.

Als Jutta Schinkel mit ihren Ausführungen und ihrem Atem am Ende war, waren sie im Wohnzimmer angekommen. Eine mit beigem Leinen bezogene Couchgarnitur, ein Dreisitzer und zwei Sessel, nahmen den größten Teil des Raumes ein. Auf dem Sofa lag ein einziges Kissen. Grün. Darüber entdeckte Hendrike ein schwarz-weißes, leicht angegilbtes Foto in einem weißen Rahmen. Es zeigte eine alte Dampflock. Aufgelockert wurde das Ambiente in Weiß, Beige und Grün durch mehrere bunte Webteppiche und Pflanzen auf der Fensterbank, darunter die heutzutage offensichtlich unverzichtbaren Orchideen. An der Wand über einer weißen Anrichte hing ein venezianischer Spiegel, daneben ein weiteres Schwarz-Weiß-Foto, das Hendrike zunächst nicht weiter beachtete.

Sie ging zur Wanduhr und begutachtete sie genauer: »Die müssen Sie nachjustieren, ich glaube, sie hängt nicht gerade. Vielleicht klemmt das Pendel deshalb manchmal«, meinte sie mit einem Lächeln. »Also ein Problem hätten wir schon mal gelöst.« Sie wies auf die Couch. »Darf ich mich setzen?« Sie schaute die junge Frau an. »Ich brauche ein paar Sachen aus meiner Umhängetasche.«

Jutta Schinkel nickte und bemühte sich, ihr immer noch schreiendes Baby zu beruhigen. »Pst, meine Kleine, die Tante tut uns nichts. Sie will uns helfen.«

Ihre Tochter scherte sich nicht um die Beruhigungsversuche der Mutter, das Kreischen kletterte noch eine halbe Oktave höher. Wenn das jeden Tag so ging, dann hatte Hendrike schon eine ziemlich klare Vorstellung davon, warum die Gläser in dieser Wohnung ab und an klirrten. Doch sie hielt sich erst mal zurück.

»Sie ist einfach derart sensibel«, meinte Jutta Schinkel mit einem entschuldigenden Lächeln. »Außerdem haben wir beide kaum geschlafen.«

»Das glaube ich gerne bei all den seltsamen Dingen, die hier geschehen. Aber dem werden wir jetzt auf den Grund gehen. Haben Sie ein Feuerzeug?«

Jutta Schinkel schaute misstrauisch.

Hendrike lachte. »Keine Sorge, ich fackle nichts ab. Geister brennen nicht.«

Sie lauschte dem Klang ihres eigenen Lachens nach. Es klang, als hüpfe es durch den Raum, als suche es einen Gefährten, und als es keinen fand, hallte es noch einmal auf leise Weise wieder und verlor sich …

Kunz fiel ihr ein. »Du bist heillos sentimental«, pflegte er zu sagen, als sie noch zusammenlebten. Es stimmte. Sie hatte auch nicht vor, jene Seite in sich zu verleugnen, die nicht zupackend-vernünftig, sondern wider alle Vernunft sehnsüchtig-romantisch war. »Lass mich doch, wem schadet es«, hatte sie ihm regelmäßig zur Antwort gegeben. Er verstand nicht, dass Poesie und Romantik in der Lage waren, Glücksgefühle zu erzeugen. Und sei es nur das kleine, das leise Glück tief im Inneren eines Menschen, jenes Glück, das der Melancholie manchmal sehr ähnlich war.

Hendrike riss sich zusammen. Jetzt war nicht die Zeit für solcherlei Betrachtungen. Sie konzentrierte sich auf die Atmosphäre, in der sie sich bewegte. An den Wänden der Wohnung lag zwischen Fotos und Porträtzeichnungen Trauer. Sie konnte sie fast greifen.

Jutta Schinkel hatte bei ihrem Scherz noch nicht einmal mit den Mundwinkeln gezuckt. In den Augen der jungen Frau entdeckte Hendrike Einsamkeit. Sie lächelte ihr zu.

»Ich will nur herausfinden, woher die Phänomene kommen könnten, von denen Sie erzählen, zum Beispiel der Luftzug. Das kann man mithilfe einer Flamme ganz gut sehen. Und gleichzeitig werde ich mit einem Räucherritual etwas Ordnung schaffen.«

»Ich putze jeden Tag!«

Wieder musste Hendrike lachen, wieder verlor sich der Klang im Raum. »Weiß ich doch. Seh ich. Hier ist es sehr sauber, man könnte vom Fußboden essen. Doch ich meine nicht diese Art von Ordnung. Na, warten Sie einfach mal ab.«

Auf Jutta Schinkels Gesicht zeichnete sich endlich ein Lächeln ab. Hendrike zog die Messingschale aus ihrer Tasche. Danach ein durchsichtiges Plastiksäckchen, das getrocknete Kräuter enthielt. Sie platzierte beides auf dem Couchtisch. »Dann wollen wir mal. Haben Sie nun ein Feuerzeug?«

Jutta Schinkel begann zu schluchzen, während sie in einer Schublade der Anrichte kramte. »Gehen auch Streichhölzer? … Glauben Sie mir überhaupt? Sie glauben mir auch nicht.«

Als Hendrike die Streichhölzer entgegennahm, hörte das Baby auf zu heulen und schaute interessiert.

»Doch. Ich meine, doch, Streichhölzer gehen. Und doch, ich glaube Ihnen. Aber wenn Sie weiter derart schluchzen, fängt ihre Kleine gleich wieder an, zu heulen. Jetzt bringen Sie sie mal in ihr Bettchen. Und dann machen wir uns an die Arbeit.«

»Wir?«

»Ja, natürlich. Das sind Ihre Geister. Sie müssen schon mithelfen bei der Vertreibung.«

Jutta Schinkel zog die Schultern hoch. Sie wollte gerade mit ihrem Baby den Raum verlassen, als kalte Luft ins Zimmer strömte, während draußen die Stadt vor sich hin brütete. Die junge Frau hielt inne. »Merken Sie das? Dabei sind alle Fenster zu!«

Hendrike nickte. »Ja. Es wird kühl, als hätte jemand für Durchzug gesorgt. Aber wir lassen uns keine Angst einjagen.«

»Können Sie …«

»Soll ich mitkommen?«

Jutta Schinkel nickte. »Ja, bitte.«

Das Kinderzimmer war ebenso aufgeräumt wie der Wohnraum und wirkte wie aus dem Katalog. Selbst die Stofftiere im weißen Regal saßen in Reih und Glied wie Soldaten.

»Wie heißt denn ihre Tochter?«

»Laura«, sagte Jutta Schinkel und bettete das kleine Mädchen in die Wiege mit dem Baldachin aus weißer Spitze.

»Ein schöner Name«, befand Hendrike und lächelte Laura zu. Das Baby machte den Mund zu, schloss die Augen und schlief ein.

»Sonst gibt sie nicht einfach Ruhe«, sagte Jutta Schinkel sichtlich überrascht.

»Das ist meine einschläfernde Wirkung«, flachste Hendrike, während sie ins Wohnzimmer zurückgingen. »Das war immer so mit mir. Schon in der Schule. Deswegen gelte ich in Berlin als die Busfahrerin, auf deren Touren die wenigsten Zwischenfälle passieren. Na ja, vielleicht liegt es auch daran, dass ich energisch bin. Wer nicht pariert, dem zieh ich die Hammelbeine lang. Im übertragenen Sinn natürlich.« Ein weiteres Lachen versuchte, die Trauer aus den Räumen zu vertreiben.

»Sie sind Busfahrerin?«

»Bin ich. In diesem Beruf begegnet man den seltsamsten Zeitgenossen. Oder dachten Sie, ich lebe vom Gespenstervertreiben? Mein Einsatz kostet Sie übrigens nichts«, fügte sie schnell hinzu. »So, und nun besänftigen wir mal Ihren Spuk. Oder räuchern ihn aus, je nachdem. Eines brauche ich aber noch.« Hendrike förderte eine kleine Glocke zutage und stellte sie neben die Schale auf den Couchtisch. »Der Glockenklang zerschlägt die negative und ruft positive Energie herbei. Es ist übrigens wichtig, dies mehr als einmal durchzuführen, da negative Energie sich aus vielen unterschiedlichen Quellen speisen kann.« Sie schüttete die Menge einer halben Tasse getrockneter Kräuter in die Schale. »Hauptsächlich Lavendel und Weihrauch«, erklärte sie.

Anschließend zündete Hendrike die Kräuter an. Ein feiner Rauchfaden wand sich in Richtung Decke. Hendrike nahm die Schale in die eine Hand, die Glocke in die andere, stand auf und lief, soweit möglich, direkt an der Wand entlang. In jeder Ecke läutete sie die Glocke. An manchen Stellen stieg der Rauch in Wirbeln auf. Dann nickte sie – mehr für sich als für Jutta Schinkel. Das hatte sie sich schon gedacht. Hier gab es extrem zugige Stellen, bei den alten Kastenfenstern eigentlich kein Wunder. Vielleicht war es aber besser, das ein anderes Mal auszusprechen. Sonst dachte Jutta Schinkel wirklich noch, sie würde ihr nicht glauben.

Während des Rituals murmelte Hendrike Unverständliches vor sich hin. Dabei legte sie ihr Gesicht in weise Falten. Oder zumindest in das, was sie dafür hielt. Hauptsache, sie veranstaltete ein eindrucksvolles Brimborium. Falls das nicht die gewünschte Wirkung zeigte, würde sie sich beim nächsten Besuch mit dem Haus, seiner Geschichte und seiner Bewohner beschäftigen müssen. Das war meist aufwendig.

»Was haben Sie gesagt?«, wollte Jutta Schinkel wissen.

»Das muss ich für mich behalten. Worte am falschen Ort oder nicht mit der richtigen Betonung und der dafür notwendigen Absicht ausgesprochen, können viel Schaden anrichten.«

»Mussten Sie lange lernen, bis Sie, ich meine, bis Sie mit Geistern kommunizieren konnten?«

»Geht so«, antwortete Hendrike.

Jutta Schinkel gab sich zufrieden: »Das riecht jetzt richtig gut. Schön frisch. Was sind das noch für Kräuter außer Lavendel? Vielleicht kann ich das ja auch mal machen.«

»Ein bisschen Melisse, Minze, Rosenblätter und vor allem Weihrauch. Alles Kräuter, die die Geister ebenso wenig mögen wie der Teufel das Weihwasser. Sie reinigen die Atmosphäre. Ich lasse Ihnen noch etwas für zwei weitere Male da. Damit räuchern Sie ihre Wohnung heute Abend noch einmal. Mit heute Abend meine ich: Früh genug, dass Sie bis Mitternacht damit fertig sind. Und Sie werden sehen, heute Nacht schlafen Sie wie ein Baby. Jetzt lassen Sie uns durch die restlichen Räume gehen und diese auch noch reinigen. Folgen Sie mir einfach und bleiben Sie ganz ruhig. Es wird Ihnen nichts geschehen. Und morgen früh wiederholen Sie die Prozedur ein drittes Mal. Ich lasse Ihnen auch meine kleine Glocke hier.«

Jutta Schinkel nickte, sie sah schon ein wenig hoffnungsvoller aus. »Muss ich dann auch was dazu sagen?«

»Sie können das Vaterunser beten.«

Nach 40 Minuten und viel Gemurmel war die Dreizimmerwohnung bis in die letzte Ecke ausgeräuchert und in der Schale lag nur noch ein winziges Häufchen Asche.

»Fertig«, sagte Hendrike, als sie wieder zurück ins Wohnzimmer kamen. »Jetzt gehe ich erst mal heim. Damit müsste es fürs Erste gut sein.«

»Bitte bleiben Sie noch. Mein Mann …«

»Was ist mit Ihrem Mann?«

»Der hält mich für verrückt. Ich traue mich schon nicht mehr, überhaupt noch etwas zu sagen. Er wird immer sehr ärgerlich.«

»Wie lange wohnen Sie denn schon hier?«

»Seit rund einem Dreivierteljahr.«

»Und wann ging es mit den seltsamen Phänomenen los?«

Jutta Schinkel zögerte. »Etwa zwei Monate nachdem unsere Kleine geboren worden ist. Seitdem ist mein Mann auch öfter weg. Er sagt, er hat so viel zu tun.«

»Sie müssen sich nicht fürchten. Die bösen Kräfte sind vertrieben.«

Als wollte sie jemand Lügen strafen, blähte sich der Vorhang vor einem der beiden Wohnzimmerfenster leicht auf. Kurz darauf krachte der kleine venezianische Spiegel auf die weiße Anrichte. Er zerbrach nicht.

Alte Wände in alten Wohnungen hatten ihre Tücken. Nägel hielten nicht unbedingt. Hendrike schaute genauer hin. Der Nagel steckte unschuldig in der Wand.

»Sehen Sie das?«, flüsterte Jutta Schinkel. »Ich habe solche Angst.«

Das klang kläglich. Die junge Frau machte den Mund zu, dann wieder auf, als wolle sie noch etwas sagen und hätte sich dann aber dagegen entschieden.

»Sie wollen mir noch etwas erzählen?«

Jutta Schinkel nickte. »Es gibt ein Erlebnis … Aber ich will es lieber nicht beschreien. Es ist … Jedes Mal, wenn ich daran denke, passiert so etwas.«

»Jetzt bin ich ja hier. Woran denken Sie gerade?«

»Bei uns in der Stadt, also der, aus der ich komme, ist vor ein paar Jahren ein vierjähriger Junge bei einem Stauwehr ertrunken. Die Leute baden oft dort, obwohl das gefährlich ist. Wenn man in die Strömung gerät, wird man ins Wehr reingezogen. Durch den Sog kommt man auch nicht mehr raus. Also, ein Bekannter meiner Mutter wollte mit ein paar Freunden und seinem Sohn dort picknicken. Der Sohn fiel ins Wasser und geriet in die Strömung. Der Vater sprang sofort nach. Beide sind an diesem Tag ertrunken, Vater und Sohn. Und das, obwohl einige Badegäste sich mit dem Wehr auskannten und versuchten, die Schleuse zu öffnen. Man muss dafür an einem Rad drehen, doch das ist schwer. Es dauert ungefähr fünf Minuten, bis sich die Schleuse etwa zehn Zentimeter öffnet. An dem Tag schaffte es nur die später eintreffende Feuerwehr.«

»Wie schrecklich«, sagte Hendrike.

»Das ist es … Mich hat das Schicksal des kleinen Kerls sehr berührt, und ich denke heute noch sehr oft dran … Aber noch etwas ist gruselig. Die Freundin meiner Mutter wohnt in der Nähe des Wehrs und hat vor ein paar Wochen dort ein Foto gemacht. Sie ist 65 Jahre alt, hat eine alte Digicam und zudem keinen blassen Schimmer von Photoshop oder so, sie hat die Aufnahme mehr aus Zufall gemacht. Ja, und da ist ›es‹ drauf. Ganz komisch. Sie hat das Bild meiner Mutter gezeigt, und meine Mutter hat es mir gemailt. Auf dem Foto ist der Junge zu sehen, der ertrunken ist. Er wirkt sehr friedlich. Nur das hinter ihm sieht sehr bedrohlich aus.« Jutta Schinkel wurde immer leiser.

»Und seit ich das Foto bekommen hab … Ich habe es mitsamt der Mail gelöscht, aber trotzdem. Ich glaube, jetzt ist ›es‹ auch in meiner Wohnung.«

»›Es‹? Ich verstehe nicht ganz. Beschreiben Sie mir dieses ›Es‹.«

»Es … also eine Art Gestalt. Dunkel. Im einen Moment denke ich, es ist eine Frau, dann wieder: Nein, das ist ein Mann. Oder ein Tier, ein Bär, der gleich angreift. Meiner Mutter ging das ebenso.«

»Lebt Ihre Mutter noch?«

»Ja, aber sie liegt nicht weit von hier in der Charité. Irgendwas frisst sie von innen auf. Die Ärzte wissen nicht, was sie hat. Bevor Sie fragen: Nein, sie hat keinen Krebs.«

Hendrike schaute die junge Frau lange an, bevor sie wagte, etwas zu sagen. »Machen Sie sich keine Sorgen mehr. Ich finde raus, was los ist. Sie sind nicht mehr allein. Vielleicht ist auch jetzt schon alles anders, ich meine, nach dem ersten Durchgang des Räucherrituals.«

»Danke. Wann kommen Sie wieder?«

»So schnell ich kann. Ich melde mich … Nun schauen Sie nicht so. Mir ist kein einziger Fall bekannt, in dem ein Geist seinen ›Mitbewohnern‹ wirklich etwas getan hätte. Sie sind bloß lästig.«

»Ich hab aber trotzdem Angst.« Jutta Schinkels Stimme klang piepsig wie die eines kleinen Mädchens.

»Ich werd bald wiederkommen«, versuchte Hendrike erneut sie zu beruhigen. »Und falls es dann noch nicht besser ist beziehungsweise falls sich die Phänomene als hartnäckig erweisen, bringe ich meine technische Ausrüstung mit. Dann wollen wir doch mal sehen, wie die negative Energie dagegen ankommen will. Ach ja, was ich Sie schon am Telefon fragen wollte: Wie haben Sie von mir erfahren?«

»Von Daniela Herbst. Sie wohnt am Mariannenplatz.«

»Ah, die Sache mit der weißen Frau von Kreuzberg.«

»Ja. Sie ist die Freundin einer Freundin.«