21,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Suhrkamp Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

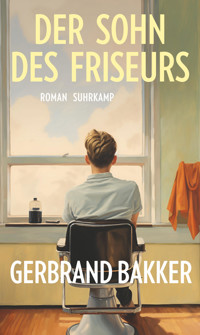

Simon, Mitte vierzig, führt ein ruhiges Leben. Wie bereits sein Vater und Großvater ist er Friseur. Er möchte nicht unbedingt zu viele Kunden, er mag seinen unaufgeregten Alltag und wenn er zwischendurch eine Strähne Einsamkeit an sich entdeckt, dann stört ihn das nicht weiter.

Als einer der Stammkunden, ein Schriftsteller, sich für die Geschichte seines Vaters interessiert, der 1977 bei einem Flugzeugunglück auf Teneriffa ums Leben kam, wird auch Simon neugierig. Er hat den Vater nie kennengelernt. Aber stimmt die Geschichte überhaupt? Und noch etwas treibt ihn um: Beim Schwimmunterricht lernt er den stummen Igor kennen – und verliebt sich in ihn.

In überraschenden Wendungen erzählt Bakker von einem Mann, dessen Leben wider seinen Willen Fahrt aufnimmt. Der Sohn des Friseurs ist ein berührender Roman über Sehnsucht, das Bedürfnis nach Nähe und die Notwendigkeit, neue Wege zu gehen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 337

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Cover

Titel

Gerbrand Bakker

Der Sohn des Friseurs

Roman

Aus dem Niederländischen von Andreas Ecke

Suhrkamp Verlag

Impressum

Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.

Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.

Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.

Die Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel De kapperszoon bei Uitgeverij Cossee, Amsterdam.

eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2024

Der vorliegende Text folgt der 2. Auflage der deutschen Erstausgabe, 2024.

© der deutschsprachigen Ausgabe Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2024© 2022 Gerbrand Bakker and Uitgeverij Cossee bv, Amsterdam

Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Umschlaggestaltung: Rothfos & Gabler, Hamburg, unter Verwendung eines Motivs von Midjourney

eISBN 978-3-518-77844-9

www.suhrkamp.de

Übersicht

Cover

Titel

Impressum

Inhalt

Informationen zum Buch

Cover

Titel

Impressum

Erster Teil

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Zweiter Teil

21.

22.

23.

Dritter Teil

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Informationen zum Buch

Der Sohn des Friseurs

Ich bin Bärchen Colargol

Ich kann sehr gut singen

Trala do re mi fa sol

Und auch tanzen, ist doch toll

Ich erlebe viel

Lache, weine, lerne, spiel

Auf dem Flötenrohr

Blase euch Geschichten vor

Twiettwiet, twiettwiet, twiettwiet

Kinder, nun heißt's aufgepasst

Denn jetzt geht es los

Trala do re mi fa sol

Ich bin Bärchen Colargol

Nach dem Titelsong der niederländischen Kinderserie Beertje Colargol

Erster Teil

1.

Igor schwimmt. Das heißt, »schwimmt« ist nicht das richtige Wort, er weiß nichts von Brust- oder Kraulschwimmen, offensichtlich ist es niemandem je gelungen, ihm das Schwimmen beizubringen. Er bewegt sich im lauwarmen, flachen Wasser, er watet und scheint immer wieder aufs Neue festzustellen, dass Laufen ohne Wasser viel leichter ist. Er geht in die Hocke, schluckt Chlorwasser, weil er vergisst, den Mund zu schließen, prustet, rülpst, manchmal schreit er. Dann schreit die Frau im knallorangefarbenen Badeanzug zurück. »Igor! Nicht schreien!« Die andere Frau, die im Badeanzug mit Blümchen, mischt sich beschwichtigend ein. »Mund zu, Igor. Wenn du untertauchst, musst du den Mund zumachen.« Die beiden Frauen passen auf, dass niemand ertrinkt.

Noch andere sind im Wasser. Manche können schwimmen, ziehen sogar Bahnen. Eine trägt eine Schwimmbrille, die sie bei jeder Wende abnimmt, trocken zu pusten versucht und wieder aufsetzt. Unbeirrbar schwimmt sie hin und her, alle machen ihr Platz. Alle außer Igor. Igor greift nach ihr, zerrt an ihren Beinen, versucht ihr die Schwimmbrille abzunehmen, vielleicht, weil er glaubt, damit könnte auch er schwimmen. »Igor!«, ruft dann die strenge Frau. »Halt nicht dauernd Melissa fest! Lass sie in Ruhe!« Draußen scheint die Sonne, im Schwimmbad ist es fast genauso hell wie vor den riesigen Fensterscheiben. Es könnte Sommer sein, es könnte Winter sein. Igor hat keine klare Vorstellung davon; wenn er nachher ins Freie kommt, wird er es an der Wärme oder Kälte spüren. An kahlen oder belaubten Bäumen sieht er nicht, welche Jahreszeit es ist. Igor ist der größte Jugendliche in der Gruppe. Ein kräftiger, gut gebauter Junge, fast schon ein Mann. Äußerlich ist ihm nichts anzusehen, man könnte ihm auf der Straße begegnen und denken: Mensch, was für ein hübscher Junge. Seine Badehose ist hellblau, sein Haar schwarz, seine Haut bräunlich. Zwei Jungen, die Brüder sein könnten, schlagen ihn mit knackwurstartigen, biegsamen Schwimmhilfen auf den Kopf. Was der eine tut, tut auch der andere, wie bei Zwillingen. Manchmal reagiert Igor darauf, meistens nicht. »Böahh«, sagt er.

2.

»Henny! Aber du kennst doch Henny! Hörst du eigentlich jemals zu, wenn ich was erzähle? Ich glaube nicht, nein. Du hast nie zugehört, dich hat immer nur dein eigener Kram interessiert. Liegt das daran, dass du keinen Vater hattest, nur eine Mutter? Du weißt doch, dass ich jede Woche mit den Behinderten schwimmen gehe! Schon seit Jahren! Nicht, dass es viel einbringen würde, aber deshalb mache ich's ja auch nicht. Das weißt du doch. Und ich mache es nicht allein, das geht gar nicht, dafür sind sie zu viele, und wenn man einen Moment nicht hinsieht, kann einer ertrinken. Ich sagte ›schwimmen‹, aber das ist es natürlich nicht, sie können überhaupt nicht schwimmen. Sie planschen rum, waten ein bisschen hin und her, nehmen eine Schwimmhilfe und hängen sich dran. Du kennst dieses Becken doch, du bist doch selbst mindestens zweimal die Woche im Schwimmbad. In diesem Becken ist das Wasser einen Meter zwanzig tief. Da drin kann man tatsächlich ersaufen! Deshalb sind wir immer zu zweit, immer. Henny und ich. Und jetzt ist Henny, wie gesagt, verschwunden. Na ja, verschwunden, ich weiß, dass sie auf den Kanaren ist, mit ihrem neuen Freund, einem schwarzarbeitenden Handwerker, so ein Typ mit Goldkettchen, gebräunt, mit kahl rasiertem Schädel und einem abgebrochenen Zahn, den er mit Absicht nicht reparieren lässt. Von einem Tag auf den anderen war sie weg, und jetzt hat sie mir über WhatsApp geschrieben, dass es noch eine Weile dauern kann, bis sie wieder zurück ist. ›Ko und ich haben es hier so schön‹, schreibt sie. Kein Wort über die Schwimmstunde, kein Wort der Entschuldigung. Jeden Tag genießen sie das Schwimmen im Pool, schreibt sie, und vor dem Essen ein paar Gläser Rosé. Hörst du mir zu? Simon? Hörst du, was ich sage? Dazu ein Foto von zwei Gläsern Rosé, der Bauarbeiter trinkt also auch Rosé, der hat das Foto bestimmt nicht seinen Kumpels geschickt. Im Meer schwimmen geht nicht, dafür ist es noch ein bisschen zu kalt, schreibt sie. Und dass sie so wundervolle Nächte erleben, aber das will ich gar nicht wissen. Ich hoffe nur, dass sie sich einen neuen Badeanzug gekauft hat; dieses Blümchending, das sie immer trägt, ist nämlich ein schlechter Witz, aber hier macht das nichts, weil nur die Schwachsinnigen und ich es sehen. Entschuldigung, ›Schwachsinnige‹ darf ich nicht sagen. Ich weiß manchmal einfach nicht, wie ich sie nennen soll, aber wir sind ja jetzt unter uns. Egal, hörst du noch zu? Ich brauche dich. Du musst mir helfen. Ich kann bei der Schwimmstunde nicht allein sein, sonst ertrinkt mir noch einer. Und ich weiß genau, dass bei dir sehr oft das Schild mit ›Geschlossen‹ in der Tür hängt. Öfter ›Geschlossen‹ als ›Offen‹. Ja, das weiß ich, ich höre auch so manches, und ich weiß auch, dass auf dem Schild nicht ›Geschlossen‹ und ›Offen‹ steht, aber ich hab keine Lust, am Telefon Französisch zu sprechen. Warum machst du das? Warum arbeitest du nicht den ganzen Tag? Musst du nicht auch Geld verdienen? Eigentlich wäre es mir lieber, du hättest gar keine Zeit, mir aus der Patsche zu helfen, weil du den lieben langen Tag arbeitest. Was sagt eigentlich dein Opa dazu? Hm? Kommen ihm nicht die Tränen, wenn er jedes Mal das Schild mit ›Geschlossen‹ in der Tür hängen sieht? Der arme Mann. Du bist es ihm schuldig, dass du arbeitest. Verstehst du? Aber nein, das tust du nicht, und deshalb bitte ich dich um Hilfe. Du musst mir helfen, hörst du? Sonst bist du schuld, wenn einer von den Schwachsinnigen ertrinkt. Hast du gehört? Du kannst mich nicht hängenlassen! Und sie sind schon zwei Wochen nicht geschwommen, weil es im März immer eine Art Frühjahrspause gibt, und wenn sie danach wieder ins Bad dürfen, sind sie immer ziemlich wild.«

3.

CHEZ JEAN. Das steht auf der großen Schaufensterscheibe. Simons Großvater heißt Jan, deshalb. Großvater Jan frisierte auch Frauen, Simon nicht oder kaum. Er legt keine Dauer- oder Wasserwellen. Er schneidet und rasiert, wobei Rasieren heute im Allgemeinen bedeutet, dass er Bärte stutzt. In einem Friseursalon, der noch genauso aussieht wie in den Siebzigerjahren des vorigen Jahrhunderts, als Simons Großvater aus BARBIER JAN plötzlich CHEZ JEAN machte, weil gleich um die Ecke, und eine Ecke weiter, zwei Bistros mit französischen Namen und Korbflaschen an der Decke eröffnet wurden. Ledergepolsterte Frisierstühle mit verchromten Armlehnen. An sämtlichen Wänden alte Reklameschilder. Auf einem Wandbrett stehen sogar noch mehrere alte Flaschen Birkenhaarwasser (»Säfte der Birken, Kräfte die wirken«), und es gibt einen kleinen Schrank mit der Aufschrift FRICTION. Er enthält die Flacons mit Duftlotionen für die »Kopfmassage mit Duft nach Ihrer Wahl«. Alte Düfte, eine alte Tradition, aber Simon bietet die Kopfmassage an, und er hat genug Kunden, die sie wollen, oder besser gesagt: wieder wollen. Man muss so etwas nur anbieten. Nach langer Suche hat er einen französischen Lieferanten gefunden. Das Schild in der Tür sagt nicht GESCHLOSSEN oder OFFEN, sondern FERMÉ oder OUVERT.

Sein Großvater kommt einmal im Monat für einen Haarschnitt und eine Rasur. Er ist dann der einzige Kunde, weil Simon sich viel Zeit für ihn nimmt. Jan hat ihm alles hinterlassen, sofern man hier von hinterlassen sprechen kann, schließlich ist er nicht tot. Achtundachtzig ist er und hat wunderbares Haar. Und Simon sorgt dafür, dass er, abgesehen von Augenbrauen und Wimpern, sonst kein Haar im Gesicht hat. Sorgfältig entfernt er Nasen- und Ohrenhaare. Jan sieht tipptopp aus, er erzählt, dass er sich der Frauen im Seniorenheim kaum erwehren kann. »Zwanzig Jahre jünger, stell dir vor!«, sagt er. Simon glaubt ihm nicht. Aber es stört ihn nicht. Den Rest des Monats sorgt Jan für sich selbst und rasiert sich so gründlich, dass auch auf der schwierigen, schlabbrigen Haut am Hals keine Stoppeln zurückbleiben. Er trägt saubere Sachen, und er legt Wert darauf, immer denselben Duft zu wählen, wenn Simon ihm zum Schluss eine Kopfmassage anbietet. Muguet heißt dieser Duft, recht feminin, aber er steht ihm gut. Er selbst hat seinen Kunden früher immer Kopfmassagen angeboten, und er freut sich, dass Simon wieder damit angefangen hat. »Berechne aber auch einen ordentlichen Aufschlag«, sagt er. »So etwas macht sonst kein Friseur mehr.« Daran hält sich Simon auch, am Anfang vor allem, weil er hoffte, dass dann weniger Kunden kämen, aber alle zahlen gern dafür.

Simon bewohnt die beiden Etagen über dem Friseursalon. Alles gehört ihm und ist abbezahlt. Seine erste Maßnahme war, die nichttragende Wand zwischen Küche und Wohnzimmer eigenhändig herauszubrechen. Danach hat er das Haus seiner Großeltern Schritt für Schritt zu seinem Zuhause gemacht. Er muss nicht ganze Tage das Schild mit der OUVERT-Seite in der Tür hängen haben. Vermutlich, denkt er manchmal, wäre er nicht hier, wenn sein Vater noch leben würde. Der saß am 27. März 1977 im falschen Flugzeug. Einem falschen Flugzeug, das auf einer falschen Insel verunglückte. So wie Henny war er urplötzlich in Urlaub geflogen. Allein. Das glaubt jedenfalls Simons Mutter. Simon war noch nicht geboren, möglicherweise wusste sein Vater nicht einmal, dass er geboren werden würde. Simon kam am 4. September 1977 zur Welt, und spätestens nach dem Tod seines Vaters war es ihm vorbestimmt, Friseur zu werden. Ihm ist es recht.

4.

Dreimal in der Woche schließt Simon morgens um halb sieben die Tür des Friseursalons hinter sich ab und radelt zum Schwimmbad. Dort schwimmt er von sieben bis acht. Eine Stunde ohne Pause. Im Schwimmbad ist es dann immer ruhig, er zieht seine Bahnen zwischen anderen Schwimmern, die nicht reden. Es ist sehr still, niemand kommt her, um Leute zu treffen und sich zu unterhalten. Das Klatschen von Wasser gegen den Beckenrand, mitunter draußen weit weg ein Radio. Ansonsten wird, manchmal verbissen, geschwommen. Er beachtet niemanden, nur hinterher beim Duschen nickt er den Leuten zu, die er kennt, die immer da sind. Sie nicken zurück. Natürlich sind manche dabei, die er gern betrachtet. Sie wissen nicht, dass er Friseur ist, keiner kommt auf die Idee, sich von ihm die Haare schneiden oder rasieren zu lassen. Er weiß auch von den anderen nicht, was sie beruflich machen, außer vom Bademeister, denn der ist Bademeister.

(In Simons Schlafzimmer hängen Poster von Schwimmern. Alexander Popow, Matt Biondi, Mark Spitz. Er hat sie aus der Wohnung seiner Mutter mitgebracht. Spitz feierte seine Triumphe lange vor Simons Zeit, aber Simon fand ihn sehr anziehend, erst später fiel ihm auf, dass er wie ein Pornostar der Siebziger aussah. Fast nie kommt jemand in sein Schlafzimmer, deshalb hat er die Poster aus seinem Kinderzimmer aufgehängt.)

Heute schwimmt er zum Vergnügen, früher hat er täglich trainiert, im selben Schwimmbad. Er schwamm Wettkämpfe, gewann hin und wieder, stellte aber nach einiger Zeit fest, dass Gewinnen aus irgendeinem Grund nicht zu ihm passte. Er konnte es – nur nicht, wenn er wollte oder musste. Das nützt wenig, wenn man niederländischer Meister werden will oder von Spitzenzeiten träumt, wie Popow sie schwamm. Dem übrigens ein aserbaidschanischer Straßenverkäufer in Moskau ein Messer in den Bauch gerammt hat, kurz nach den Olympischen Spielen 1996. Popow war mit dem Mann in Streit geraten. Fast wäre er gestorben. Ein Messer in diesem Bauch, dem schönsten Bauch, den es im Männerschwimmsport je gegeben hat. Simon hat lange gebraucht, um so schwimmen zu können, wie er es jetzt tut. Jahrelang hat er sich verflucht, hat selbst nicht verstanden, warum er in Chlorwasser sprang, wenn es doch nichts brachte. Heute kann er es, schwimmen um des Schwimmens willen, und er ist froh, dass er nie aufgehört hat.

Er selbst hat nur wenig Haar. Alle zwei Wochen stellt er einen Haarschneider auf Stufe 0,5 ein, und elf Minuten später ist er fertig. Es ist schwierig, viel schwieriger, als jemand anderem die Haare zu schneiden. Bei einem anderen hat man die Spiegelansicht und den echten Kopf. Bei sich hat er nur den Kopf im Spiegel.

5.

»Ich hab einen Film gesehen«, sagt der junge Mann auf dem Stuhl. »Einen Film, in dem viele sterben.«

Simon erwidert eigentlich nie etwas, er lässt die Kunden plaudern. Nur ab und zu sagt er »Hm« oder »Boh«. Er schneidet und rasiert, er massiert den Kopf. Er ist hier nicht als Therapeut angestellt.

»Ein Mann konnte ein letztes Mal mit seiner Frau telefonieren. ›I love you‹, sagte er. ›I love you so much.‹ Find ich völlig unglaubwürdig. Wenn ich wüsste, dass ich sterbe, ich meine, nicht in ein paar Monaten, sondern in einer Minute, da würd ich doch nicht meine Freundin anrufen, um ihr zu sagen, dass ich sie liebe, oder? Dann hätte ich doch ganz andere Sorgen.«

»Hm«, sagt Simon. Er zieht den Kopf des jungen Mannes etwas nach hinten, dieser Kunde ist nicht zum Haareschneiden, sondern zum Bartstutzen hier. Einen von diesen Hipsterbärten hat er. Offenbar können die jungen Männer die nicht selbst trimmen, und offenbar haben sie genug Geld, das von Simon machen zu lassen. Sonst ist niemand da, er kann in aller Ruhe diesen Bart stutzen. Niemand drängt ihn. Gut riecht er, der junge Mann. Das Privileg des Friseurs: Man hält sie auf dem Stuhl gefangen, sie sind einem ausgeliefert. Er streicht mit dem Finger über Adamsäpfel, über Nacken, und sie glauben, dass all das zu seiner Arbeit gehört. Dieser hier wird gleich, wenn der Bart fertig ist, auch eine Kopfmassage wollen, die will er immer. Wohl eher, weil er es mag, die Kopfhaut massiert zu bekommen, vermutet Simon, weniger wegen des Dufts oder der angeblich heilsamen Wirkung der Lotion. Sein Haar ist kräftig und voll, und er ist so überheblich zu glauben, dass das immer so bleiben wird. Vielleicht denkt er an seine Freundin, wenn Simon sich mit seiner Kopfhaut beschäftigt.

»Stimmt doch, oder? Würdest du jemanden anrufen, wenn du abstürzt?«

»Ach«, sagt Simon. Das ist das dritte Wort, das er gebraucht. Ach. Sie merken es gar nicht, weil er einfach weiterarbeitet. Er benutzt das altmodische Rasiermesser, wobei er den Daumenballen der linken Hand an der Kinnlade anlegt. Darunter wölbt sich die dicke Halsschlagader.

»Nein«, sagt der junge Mann. »Echt nicht. In so einem Moment ist doch jeder nur mit sich selbst beschäftigt, oder?«

Das könnte stimmen. Simon denkt jetzt auch an etwas völlig anderes. Abstürzen. Wissen, dass man nichts dagegen tun kann. Obwohl dieser Moment bei seinem Vater sehr kurz gewesen sein wird, weil das Flugzeug, in dem er saß, gerade erst abgehoben und noch nicht einmal eine Höhe von zwanzig Metern erreicht hatte. Oder vielleicht dreißig. Er hat diese ganze Vatergeschichte immer seiner Mutter überlassen, sie gehörte ihr. Sie hatte das Monopol darauf. Es war ihre Katastrophe, ihr Schmerz, es waren ihre Erinnerungen. Er streicht mit der Hand über den Hals des Jungen. In Gedanken nennt er ihn einen Jungen, dabei ist er selbst nicht viel älter. Na gut, zehn Jahre. Vielleicht fünfzehn. Mit dem Zeigefinger folgt er der Halsschlagader, spürt die dünne Haut, das schwache, abweisende Pochen des Blutes. Der Friseur, der gar keinen Grund hat, den Hals eines Kunden auf diese Weise zu betasten. Der junge Mann merkt es nicht, oder es stört ihn nicht. Simon reibt seinen Hals mit einer teuren Creme ein.

»Machst du auch noch schnell die Haare?«, fragt der junge Mann.

»Natürlich«, sagt Simon.

»Fein«, sagt der junge Mann. Fein.

Am Abend, im Bett, denkt Simon an Alexander Popow. Dieser Bauch mit einem Messer drin. Sein Zeigefinger scheint immer noch eine Erinnerung an das schwache Pochen des Blutes zu bewahren. Das Rasiermesser, noch so etwas: Sie sind versessen darauf, sie glauben, beim Rasieren mit dem altmodischen Ding wäre das Erlebnis stärker, intensiver, echter. Rasieren ist rasieren. Er selbst hat einen Elektrorasierer, trocken oder nass, das spielt keine Rolle.

6.

Am nächsten Morgen um sechs macht er Kaffee. Draußen passiert noch nicht viel. Das Radio läuft. Essen wird er nichts, das kommt später, zwischen seiner Rückkehr und dem ersten Kunden. Heute kommt der erste Kunde nicht vor halb eins. Er trinkt den Kaffee im Stehen am Küchenfenster. Es wird hell, das Muster aus Ästen im Gartenhof löst sich von den Häusern gegenüber und wird zu einem Baum. Nicht mehr lange, und an den Zweigen werden Blätter sein. Ein paar Vögel singen. Simon denkt an nichts. Er hat gut geschlafen. Nicht geträumt, und wenn doch, hat er es vergessen. Gegenüber brennt noch nirgends Licht. Er spült die Kaffeetasse aus und stellt sie auf die Arbeitsplatte. Dann nimmt er seine Tasche vom Küchentisch und geht die Treppe hinunter.

»Guten Morgen«, sagt der Bademeister.

»Guten Morgen«, sagt Simon.

Ein paar Schwimmer sind schon im Wasser. Niemand nimmt von ihm Notiz. Er benetzt seine Schwimmbrille und setzt sie auf. Bahn eins ist seine Bahn, er schwimmt gern nah am Beckenrand. Sonst ist niemand in Bahn eins. Er schwimmt. Eine Stunde. Hin und her. Nach etwa zehn Bahnen weiß er kaum noch, was er da macht. Seine Arme und Beine tun, was sie tun müssen, seine Atmung wird allmählich besser. Er hört nicht viel, merkt aber, dass er in der Bahn nicht mehr allein ist. Niemand stört ihn, er hält sich rechts, die anderen tun das auch. Es ist die Stunde, in der es still ist, erst später wird das Schwimmbad zu einem Lärmkessel.

Als er unter der Dusche steht und der Mann neben ihm etwas zu wild den Kopf schüttelt, sodass Shampoo in Simons Augen landet, denkt er an die »Schwachsinnigen« seiner Mutter.

»He!«, sagt Simon.

»Sorry«, sagt der Mann.

»Macht nichts.«

Der Mann lächelt. Genauer gesagt, er zieht einen Mundwinkel hoch. Simon kann sich nicht erinnern, ihn schon einmal gesehen zu haben. Nach dem Abtrocknen und Anziehen geht er nicht gleich zum Ausgang, sondern durch den Korridor, der zum zweiten, kleinen Becken führt. Eine spiegelglatte Wasseroberfläche. Das Becken ist um einiges größer, als er sich vorgestellt hat. Er überlegt, ob er hier jemals gewesen ist, obwohl er natürlich wusste, dass es dieses Becken gibt. Hier finden Aquafit-Kurse für Senioren statt, Schwimmunterricht für Kinder, ein paar Stunden sind für Reha-Training reserviert. Es riecht ganz anders als im großen Bad, süßlich. Je nachdem, was gerade stattfindet, geht es sicher sehr unterschiedlich zu. Alte Leute brüllen nicht, Reha-Patienten ächzen leise oder machen Geräusche, die nach entschlossener Anstrengung klingen. Nur die geistig Behinderten machen wahrscheinlich Krach. Er schüttelt den Kopf und dreht sich um.

Vor dem Ausgang steht der Mann mit den frisch gewaschenen Haaren. Er raucht.

»Hallo«, sagt er.

»Hallo«, sagt Simon.

Inzwischen ist es hell. In dem schwarzen Beet vor dem Schwimmbad wachsen Dutzende von Narzissen, ein paar sind geknickt. Die Luft ist frisch und klar. Simon sieht die Frühlingsblumen, er nimmt sie zur Kenntnis, doch ein Gefühl von Frühling stellt sich nicht ein. Der Mann wirft seine Zigarette zwischen die Narzissen. Zusammen starren sie einen Moment auf die glimmende Kippe. »Ekelhaft, eigentlich«, sagt der Mann. Simon schaut ihn an. Er könnte jetzt auch sagen, dass es ekelhaft ist, aber das tut er nicht.

7.

Fast nie betritt jemand sein Schlafzimmer, aber er schämt sich nicht für die Poster. Er hat sie rahmen lassen, es sind keine Jugendzimmerposter mehr. Sie sind zu Kunst geworden, die Rahmen waren viel teurer als die Fotos. Die Vorhänge sind zugezogen, sie färben das Licht im Zimmer rötlich. Der Mann hat sich auf die Seite gedreht und ist eingeschlafen. Seine Haut war spröde vom Chlorwasser. Egal, wie lange man duscht und wie viel Shampoo oder Duschgel man benutzt, Chlorwasser haftet. Wegen der Zigarette roch sein Atem schwach nach Ammoniak. »Geil«, hat er gesagt, als er Popow sah. Simon liegt auf dem Rücken, er möchte auf keinen Fall einschlafen. Bald kommt der erste Kunde, er weiß nicht, wie spät es ist. Er müsste den Mann wecken, ihn wegschicken. Aber erst noch einen Moment liegen, auf dem Rücken.

Schneiden und rasieren, essen und trinken, schwimmen. Toter, unbekannter Vater, leicht hysterische Mutter. Nie einen festen Freund gehabt. Vielleicht allzu einfach eine Arbeit gefunden, sie ist ihm in den Schoß gefallen. Natürlich war er auf der Friseurfachschule, aber wollte er Friseur werden?

Er dreht den Kopf zur Seite, inspiziert den schutzlosen Nacken des Mannes. Er hat rotes Haar, glatt. Rothaarige haben oft viel Nackenhaar, das schneller zu wachsen scheint als das Kopfhaar und als erstes grau wird. Ich könnte anbieten, ihm den Nacken zu rasieren, denkt Simon. »Friseur!«, hat der Mann gerufen, als sie den Salon betraten. Er setzte sich auf einen Stuhl und blickte Simon im Spiegel an. »Ja, Friseur«, sagte Simon. Er hat keine Ahnung, was der Mann beruflich macht, wieso er an einem Wochentag hier einfach einschlafen kann. Auf jeden Fall sehe ich immer Haare, das ist doch normal für einen Friseur, denkt Simon, so wie ein Anstreicher abblätternde Farbe sieht oder ein Gärtner wuchernde Sträucher. Ich bin darauf eingestellt. Nicht eingestellt ist er auf einen schlafenden Mann in seinem Bett.

8.

»Es ist noch schlimmer, als ich dachte! Jetzt kommt sie gar nicht mehr zurück. Sagt sie jedenfalls. Ko hat einen Auftrag übernommen, schreibt sie. Einen großen Auftrag, ein Haus für irgendeinen Engländer. Es wimmelt da von Engländern, dieselben ordinären Touristen wie hier. Die ertrinken doch reihenweise in den Grachten, wenn sie zu viel gesoffen oder gekokst haben, stimmt's? ›Es ist immer noch wundervoll hier, ich blühe richtig auf‹, schreibt sie, und darunter wieder ein Foto von Ko in Badehose, mit diesem flachen Bauch und einem Goldkettchen. Und der ist auch keine dreißig mehr. Um die sechzig. Wie hat sie das bloß wieder geschafft? Verrückt geworden ist sie! Henny in ihrem Blümchenbadeanzug. Sie haben einen Ausflug zu einem Vulkangipfel gemacht. ›Da hat es fürchterlich gestunken‹, schreibt sie. Was stöhnst du so? Was machst du?«

(Der Mann steigt aus dem Bett. Dafür muss er über Simon klettern. Es erinnert Simon an einen Traum, in dem Ian Thorpe immer wieder über ihn drübermusste, weil es klingelte. Thorpe war schwer, und Simon war wie ein Treppchen in einem Schwimmbecken; es ging auf- und abwärts. Der Schwimmer kam jedes Mal zurück, egal, wer geklingelt hatte. Diese Gewissheit seiner Rückkehr: ein wunderschöner Traum, der noch ein Weilchen nachgeglüht hatte. Tagelang hatte Simon die unbestimmte Vorstellung, dass Ian Thorpe tatsächlich sein Freund war und dass er selbst wiederum dem australischen Schwimmer nicht aus dem Kopf ging. Während seine Mutter weiterplappert, ohne eine Antwort oder Reaktion zu erwarten, zieht der Mann sich still wieder an. Seltsam: dieser Körper, zu dem Simon so selbstverständlich Zugang hatte, schon wieder unzugängliches Terrain. Allein durch das Anziehen einer Hose und eines T-Shirts sind sie wieder zwei Männer für sich. Der Mann macht den Reißverschluss seiner Jacke zu, hält den Daumen ans Ohr und den kleinen Finger an den Mund, dreht sich um und verlässt das Zimmer. Telefongeste hin oder her, Simon hat seine Nummer nicht und der Mann nicht seine. Keine Nummer und keinen Namen. Simon lässt seine Mutter noch einen Moment reden, ohne hinzuhören, und schaut auf die Uhr. Viertel vor zwölf.)

»… noch nie einen Vulkan gesehen, und jetzt mit ihrem Freund …«

»Ich hab gleich einen Kunden.«

»Einen Kunden? Na, das gehört ja auf die Titelseiten. Hauptsache, du hast nächsten Samstagvormittag keinen Kunden, dann musst du mir nämlich helfen. Und stell dich schon mal drauf ein, dass du mir noch öfter helfen musst, denn falls Henny nicht bloß Unsinn verzapft, sehen wir sie nie wieder. Ich hab schon Bescheid gesagt, dass man einen Nachfolger für Henny suchen muss, denn eigentlich darfst du mir gar nicht helfen, weil du nicht qualifiziert bist, aber so was geht eben nicht von heut auf morgen, und alle wissen auch, dass ich es nicht allein kann, deshalb sind sie schon heilfroh, dass du mir assistierst, auch wenn sie gesagt haben, dass das eigentlich nicht geht und nicht erlaubt ist, aber ich hab gesagt: ›Der Junge schwimmt dreimal pro Woche, der ist im Schwimmbad praktisch zu Hause, für den ist das ganz selbstverständlich, und er wird bestimmt niemanden ertrinken lassen‹, und ich hab auch gesagt, dass du mit dieser Altersklasse sehr gut zurechtkommst, weil du selbst noch ein Kind bist, ein großes Kind mit einem Friseursalon. Nein, das hab ich nicht gesagt, natürlich nicht, aber gedacht hab ich's schon. Mein Gott, Henny und Ko. Glaubst du, dass ich neidisch bin? Bin ich neidisch? Ich frag mich schon, wie es möglich ist, dass eine Frau wie Henny jetzt mit so einem schlanken, sportlichen Mann auf einer tropischen Insel wohnt. Ist das da überhaupt schon tropisch? Oder subtropisch? Was hat sie, das ich nicht habe? Liegst du eigentlich noch im Bett? Höre ich das richtig? Wieso sagst du nicht einfach ja, wenn ich dich bitte, mir zu helfen? Muss ich betteln? Willst du das? Wenn du mir nicht hilfst, muss ich das Schwimmen absagen, allein kann ich das wirklich nicht.«

»Gut«, sagt Simon. »Ich komme. Ich helfe dir.«

»War das nun so schwierig? Du bekommst allerdings nichts dafür, das kann ich nicht ändern, sie können dir nicht einfach Hennys Honorar geben, das siehst du sicher ein. Aber du brauchst ja nicht dringend Geld, oder?«

»Nein, Mutter, ich brauche nicht dringend Geld.«

»Schön. Gut. Es fängt um elf Uhr an, sieh zu, dass du um halb elf da bist. Stell dich nur drauf ein, dass sie nicht so sind wie wir, aber das ist dir bestimmt klar, es sind welche dabei, die sich ständig an einen klammern, sie haben wirklich eine ganz andere Art von … ja, wie soll ich das ausdrücken? Ein ganz anderes Verhältnis zum Körperlichen, zum Beispiel wollen sie einen ständig küssen, da haben sie überhaupt keine Hemmungen, sie finden das einfach schön, sie können sich nicht vorstellen, dass Menschen wie wir das nicht so ohne Weiteres machen, dass es unpassend ist oder unerw…«

»Schon gut. Ich werde mich zu wehren wissen.«

9.

Der Kunde ist eine Kundin, die Freundin des jungen Mannes mit Hipsterbart. Eine der wenigen Frauen, die Simon frisiert. Eines Tages waren die beiden zusammen gekommen. Die Frau hatte gleich angefangen zu schnuppern. »Das riecht aber gut hier«, sagte sie. Es war das erste und letzte Mal, dass sie zusammen in den Salon kamen. Gut, dass Simon sich meistens auf Ausrufewörter beschränkt, sonst würde er ihr vielleicht erzählen, dass ihr Freund, wenn es darauf ankommt, nicht an sie denken wird. Vielleicht wollen sie ja sogar ihn, Simon, als Mittelsmann benutzen. Menschen … man weiß nie, was sie wirklich wollen, was sie wirklich meinen. Auf jeden Fall reden beide gern. Vor allem über sich selbst. Während Simon kaputte Spitzen abschneidet, rekapituliert er frühere Gespräche. Haben sie ihn jemals etwas gefragt?

»Jasons Bart sah wieder scharf aus«, sagt sie.

»Hm«, sagt Simon. Die Frau hat wunderschönes, kräftiges, dunkelblondes Haar, das immer richtig fällt. Also nicht zu kräftig, denn sonst wäre es nicht zu bändigen. Simon hat noch nie ein Friseurekzem gehabt. Die Duftwässer, die er für die Kopfmassage verwendet, bestehen aus natürlichen Zutaten – schon deshalb sind sie ziemlich teuer –, und wenn irgend möglich, nimmt er für die Haarwäsche kein Shampoo. Das Haar der Frau, Martine heißt sie, hat er nur angefeuchtet. Wenn er fertig ist, wird er es trockenföhnen. Eine Kopfmassage möchte sie nicht. Das sei etwas für Männer, die es genießen, wenn ein anderer Mann ihnen die Kopfhaut massiert, meint sie.

»Nächste Woche geht's in den Urlaub«, sagt Martine. »Deshalb bin ich jetzt hier. Altmodisch, was? Urlaub? Zum Friseur. Geburtstag? Zum Friseur.«

»Wohin geht's?«, fragt Simon. Er schaut sie kurz im Spiegel an, fast so, als wollte er sehen, ob die unerwartete Frage sie ebenso überrascht wie ihn selbst.

»Malediven. Wunderschön. Drei Wochen, und mit etwas Glück hat hier auch der Frühling richtig angefangen, wenn wir wiederkommen.«

»Hm«, sagt Simon. Da kann man nur hoffen, dass sie nicht abstürzen. Ach was, sie sitzen ja zusammen im Flugzeug, Jason braucht sie also nicht anzurufen, um ihr zu sagen, dass er sie liebt. Er kann es ihr an Ort und Stelle sagen. Oder auch nicht.

Simon ist ein einziges Mal in seinem Leben geflogen, hat aber keine Erinnerung daran. Drei oder vier war er damals. Nach Teneriffa, Flughafen Reina Sofia. Los Rodeos wurde da für internationale Flüge schon kaum noch benutzt. Zu neblig. Zu gefürchtet. Das falsche Ende der Insel. Am nächsten Tag flogen sie schon wieder zurück, nachdem seine Mutter und er mit dem Bus über die Autobahn auf die andere Seite gefahren waren, sich dort umgeschaut hatten, zurückgefahren waren. Er weiß es, weil es ihm erzählt wurde, aber er kann in seinem Gedächtnis graben, solange er will, nie wird eine Erinnerung daran wach. Höchstens falsche Erinnerungen, wenn er, was äußerst selten vorkommt, die Fotos betrachtet, die seine Mutter an jenem Tag gemacht hat. Fotos von leeren Lande- oder Startbahnen und dem massiven Tower, verschwommene Berge, darüber Wolken. Vielleicht hätte er doch etwas behalten, wenigstens einen Geruch, wenn es keine Fotos gegeben hätte.

Während er Martines Haar föhnt, denkt er zum ersten Mal seit dem Telefongespräch mit seiner Mutter wieder an den rothaarigen Mann, der über ihn hinüber aus dem Bett gekrochen ist. Martine unterbricht ihn.

»Wir sind seit fünf Jahren zusammen«, erklärt sie. »Deshalb.«

»Hm«, sagt Simon.

»Deshalb der Urlaub. Schön, nicht?«

Erst jetzt wird ihm etwas bewusst, was seine Mutter über Henny und ihren Bauarbeiter gesagt hat: dass sie auf den Kanaren sind. Regt sie sich deswegen so auf? Sind sie auf Teneriffa? Nicht unbedingt natürlich, es gibt noch genügend andere Kanareninseln. Gran Canaria. Lanzarote und … Weitere fallen ihm nicht ein. Am Samstag nicht vergessen, danach zu fragen. Er schaltet den Föhn aus und geht zum Tresen. Da liegt ein großer Terminkalender. Aus dem Augenwinkel sieht er, dass Martine sich mit der Hand durchs Haar streicht. Das ärgert ihn. Ist den Leuten nicht klar, dass das fast unhöflich ist? Dann schaut er durch die Scheibe mit Chez Jean nach draußen. Es hat angefangen zu regnen. Der Samstag ist frei, ganz frei, wie erwartet.

»Fertig?«, fragt Martine.

»Fertig«, sagt Simon. Als sie hinausgeht, ruft er ihr noch gespielt fröhlich »Schönen Urlaub!« zu.

Er setzt sich auf den Stuhl am Fenster. Den einzigen Frisierstuhl im Salon, der zu nichts dient. Nie sitzt dort jemand, weil Simon nur nach Terminvereinbarung schneidet und rasiert. Schon die bloße Vorstellung, dass jemand hinter ihm sitzen und warten würde, während er arbeitet, ist ihm zuwider. Das Schild mit OUVERT und FERMÉ hängt fast immer mit der FERMÉ-Seite nach außen an der Tür, die Stammkunden wissen das und lassen sich nicht abschrecken. Die beiden Einzigen, die etwas daran auszusetzen haben, sind seine Mutter und sein Großvater. »So schreckt man die Leute ab«, sagt sein Großvater. Wenn Simon antwortet, vielleicht sei genau das seine Absicht, sagt er: »Komischer Vogel«, aber weil er seinem Enkel wohl anmerkt, dass er keinen Scherz macht, belässt er es dabei.

Zu Chez-Jean-Zeiten war der Salon immer gerammelt voll. Nicht nur von Kunden, die sich die Haare schneiden lassen wollten. Auf der Theke stand eine Kaffeemaschine, eine Wigomat, mit der alle Leute aus der Gegend sehr gut umgehen konnten. Der Salon war eher eine Art Nachbarschaftstreff als ein Friseursalon, und genau so wollten es Simons Großeltern. Simons Vater – Cornelis hieß er – fand es schrecklich. Zwischen ihm und den Großeltern soll es öfter Streit gegeben haben, wobei sich Simons Vater vor allem an den vielen »Schnorrern« im Salon störte, wie er die Frauen und älteren Männer aus dem Viertel nannte. Für Simon sind das nur Geschichten. Alles aus zweiter Hand. Die Kunden wollten viel lieber zu seinem Großvater als zu seinem Vater. Aber kann er einem fast Neunzigjährigen, der damit angibt, dass er sich der Frauen im Altenheim kaum erwehren kann, überhaupt etwas glauben?

Nicht viele Leute gehen durch die schmale Straße. Es ist keine Einkaufsstraße. In der Nähe gibt es einen Fahrradladen und ein Stück weiter ein Rahmen- und Farbengeschäft. Zwei Therapeuten. Aber die haben weder ein Schaufenster noch eine offene Tür. Von den Anwohnern, denen der Salon vor vierzig oder vielleicht noch dreißig Jahren als Nachbarschaftstreff diente, dürften nicht mehr viele übrig sein. Oder sie sind in Seniorenwohnungen in Almere umgezogen. Ich müsste mal mit Opa nach Westgaarde, denkt Simon, während er zu den nassen Häusern auf der anderen Straßenseite hinüberstarrt, ohne etwas zu sehen. Es ist Mitte März. Mit Opa oder allein. Er steht auf, nimmt den weichen Besen, kehrt Martines Haare sorgfältig zu einem Häufchen zusammen und das Häufchen mit dem Handfeger aufs Blech.

Dann steht der Mann mit den roten Haaren vor dem Fenster. Seine Haare sind feucht, und er zeigt mit hochgezogenen Schultern auf das Schild an der Tür. Simon schüttelt den Kopf und winkt ihn herein. Der Mann öffnet die Tür, ein wenig schüchtern. Gespielt schüchtern. »Würdest du …«, sagt er.

»Setz dich«, sagt Simon.

Der Mann zieht die Jacke aus und nimmt ohne ein weiteres Wort Platz.

Simon legt ihm keinen Frisierumhang um. Damit gibt er ihm zu verstehen, dass es sich um keinen normalen Friseurbesuch handelt. Er nimmt ein Nackenmesser von dem Wägelchen neben dem Stuhl und fängt an, die wirren grauen Haare vorsichtig wegzuschaben. Ich weiß immer noch nicht einmal, wie er heißt, denkt er. Hat er draußen im Regen gestanden und gewartet, bis Martine herauskam? Der Mann weicht seinem Blick im Spiegel aus. Simon weiß nicht, was er von der Sache halten soll. Ist es das Ende oder ein Anfang? Er legt das Messer weg und entfernt mit einer weichen Bürste die Härchen aus dem Nacken. Dann legt er dem Mann die Hände auf die Schultern. »Fertig.«

»Danke«, sagt der Mann. Er streicht mit der Hand über seinen Nacken und steht auf. »Wir sehen uns«, sagt er und geht zur Tür. Er hat nicht einmal angeboten zu bezahlen. Er dreht das Schild um, sodass Passanten, sofern es ihnen auffällt, nun OUVERT statt FERMÉ lesen können. »Tschüs, Jean«, sagt er. Die Ladenglocke hallt noch ein Weilchen nach.

Simon geht die Treppe hinauf und macht mit der teuren Siemens-Maschine einen Espresso. Die Zeit der Kaffeemaschine im Salon ist vorbei, schon sehr lange. Wigomat, dass ich diesen Namen im Kopf habe, denkt er. Ich bin noch halbwegs jung, denkt er, und doch schon ein bisschen alt. Er fühlt sich nicht abgewiesen. Er fühlt sich nicht erleichtert. Er denkt nicht: »Blödmann«. Jemand hat ihn »Jean« genannt, und so heißt er nicht. Eigentlich fühlt er gar nichts. Nicht einmal, dass der Salon unten aus unerfindlichen Gründen offen statt geschlossen ist, macht ihn nervös.

10.

»Ich arbeite an einem neuen Roman«, sagt der Schriftsteller mit dem einst strohblonden Haar.

»Ach«, sagt Simon.

»In dem ein Friseur die wichtigste Figur ist.«

»Hm.«

»Deshalb wollte ich fragen, ob ich nicht ein paar Tage hier sitzen darf.«

»Hier?«, fragt Simon.

»Natürlich nicht auf diesem Stuhl.« Er zeigt auf den Stuhl am Fenster. »Da zum Beispiel, oder vor der Wand.«

»Und dann?«, fragt Simon. Vor der Wand ist ganz ausgeschlossen, das ist genau die Stelle, an der er niemanden haben will, die Stelle, von der aus man ihm auf den Rücken schaut.

Der Schriftsteller mit dem inzwischen grauen Haar kommt schon seit Jahren. Ein paar kleine Ringe im linken Ohr, die Hände im Schoß unter dem Frisierumhang gefaltet, die Schuhe fest auf der Fußstütze. Fast immer teilt er Simon mit, warum er auf dem Stuhl sitzt. Ein Literaturfestival in London. Eine Buchvorstellung in der niederländischen Botschaft in Berlin. Eine Preisverleihung in Spanien. Er ist wie Martine und Jason, altmodisch, in gewisser Weise. Irgendetwas steht bevor, etwas mit anderen Menschen, eine Feier, ein Urlaub, eine Tagung, also geht man zum Friseur. Aber der Schriftsteller ist doch nicht ganz wie Martine und Jason, denn er leidet unter starker Flugangst. Er reist ausschließlich mit dem Zug. Simon will ernsthaft auf seine Frage eingehen, der Mann ist nicht irgendein Möchtegernschriftsteller. Seine Bücher werden übersetzt, er bekommt im Ausland Literaturpreise, er kann vom Schreiben leben. Simon hält sich selbst für einen Durchschnittsleser. Er besitzt alle Bücher von diesem Autor, aus dem einfachen Grund, dass der sie ihm schenkt. Simon hat die Romane gelesen, und jedes Mal wenn der Schriftsteller vor ihm auf dem Stuhl sitzt, befürchtet er, gefragt zu werden, wie ihm dieser oder jener Roman gefallen hat, obwohl er eigentlich weiß, dass der Schriftsteller ihn das nie fragen würde, weil es ihn anscheinend nicht interessiert. Eins der Bücher, Unten ist es kühl, über eine Tochter, die eines Tages ihre Mutter in den Keller schafft, weil sie sie nicht mehr erträgt, hat ihm sehr gut gefallen.

»Du brauchst mich gar nicht zu beachten«, sagt der Schriftsteller.

»Na ja …«, sagt Simon.

»Es geht darum, dass ich sehe, was du machst, dass ich höre, welche Wörter du gebrauchst, Wörter, die was mit Haareschneiden und Rasieren zu tun haben und die ich nicht kenne.«

»Aber ich sage fast nie was.«

»Ist das so?«

Nein, denkt Simon, das ist nicht so. Mit diesem Mann spricht er. Dieser Mann stellt ihm nämlich Fragen, dieser Mann ist kein Durchschnittskunde.

»Übrigens, pass bitte auf«, sagt der Schriftsteller, »da am Hinterkopf, über dem rechten Ohr, ist wieder so ein Knubbel. Da ist man fünfzig und hat immer noch Pickel! Und ich notiere dann natürlich auch, was so gesagt wird.«

Vorsichtig manövriert Simon den Haarschneider um den Knubbel herum. »Die meisten Kunden reden einfach drauflos«, sagt er. »Über alles Mögliche, kommt nicht drauf an. Ich brauche eigentlich gar nichts zu sagen.«

»Und ich will auch nicht gleich morgen kommen. Nur, wenn ich dich brauche.«

»Es wäre aber gut, wenn du vorher Bescheid sagst, es gibt Tage, an denen ich nur einen Kunden habe.«

»Gut.«

Simon wählt einen anderen Kammaufsatz. Stufe 0,5 für die Seiten und hinten, Stufe zwei für oben. Eine schöne Bürstenfrisur hat der Schriftsteller. Er sieht den alten, verwitterten Kopf eines toten Schriftstellers vor sich. Eines Schriftstellers mit einem einzigen Namen, der ihm gerade nicht einfallen will. Einem Pseudonym.

»Ich muss morgen nach Aachen.«

»Was gibt es da?«

»Ach, eine Lesung. Nichts Besonderes. Oder vielmehr doch, zusammen mit Daniel Kehlmann, der hat vor einiger Zeit wieder ein tolles Buch geschrieben, über Tyll Ulenspiegel.«

»Nie von ihm gehört«, sagt Simon.

»Warum auch?«, sagt der Schriftsteller. »Ich gehe immer davon aus, dass mich niemand kennt, dann wird man auch nicht enttäuscht.«

Ja, denkt Simon.

»Ich habe gewaltigen Respekt vor diesem Kehlmann. Das ist ein Schriftsteller. Eigentlich hab ich vor fast allen anderen Schriftstellern großen Respekt, ich hab das Gefühl, dass sie richtige Schriftsteller sind und ich mehr oder weniger aus Versehen dazwischengeraten bin. Wie ein Walross unter Seehunde.«

»Ein Walross?«