11,99 €

Mehr erfahren.

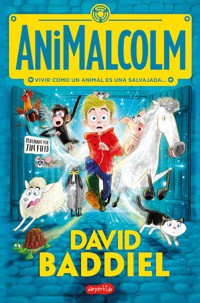

- Herausgeber: cbt

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2016

Mal ganz ehrlich: Welches Kind wünscht sich sich nicht manchmal bessere Eltern? Barry Bennett jedenfalls schon. Seine Eltern sind nämlich nicht nur langweilig, immer müde und haben nie Geld – sie haben ihn auch noch Barry genannt, was nun wirklich unverzeihlich ist.

Als Barry auf magische Weise in eine Welt gerät, in der Kinder sich ihre Eltern selbst aussuchen dürfen, scheint sein Wunsch wahr zu werden: Gleich mehrere Elternpaare darf er ausprobieren! Hört sich erst mal gut an, findet Barry. Aber dann wird das Experiment "Barry sucht die Supereltern" immer verrückter ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 181

Ähnliche

David Baddiel

Aus dem Englischen von Violeta Topalova

Mit Illustrationen von Jim Field

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

1. Auflage 2016

© Text: David Baddiel 2014

© Illustrationen: Jim Field 2014

Die Originalausgabe erschien 2014

bei HarperCollins Publishers Ltd. unter dem Titel »The Parent Agency«

© translated under licence from HarperCollins Publishers Ltd.

© 2016 für die deutschsprachige Ausgabe cbt Verlag

in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München

Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten

Aus dem Englischen von Violeta Topalova

Illustrationen: Jim Field

Umschlaggestaltung: init | Kommunikationsdesign, Bad Oeynhausen, unter Verwendung einer Illustration von © Jim Field

TP ∙ Herstellung: ang

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

ISBN: 978-3-641-15763-0V002www.cbt-buecher.de

Für Ezra und Dolly. Besonderen Dank an Ez dafür, dass er mich überhaupt erst auf die Idee

Sonntag

Barry Bennett ärgerte sich fürchterlich darüber, dass er Barry hieß. Ein total dämlicher Name für einen neun (beinahe zehn) Jahre alten Jungen von heute. All seine Freunde hatten coole Namen wie Jake, Lukas oder Teejay.

Genauer gesagt hießen sie tatsächlich so. Jake war Barrys bester Freund, Lukas sein zweitbester und Teejay der drittbeste. Gelegentlich änderte sich allerdings die Reihenfolge und Teejay stand an erster Stelle. Auf jeden Fall waren ihre Namen nicht so altmodisch wie seiner. Barry kannte niemanden außer sich selbst, der so hieß. Er kannte auch keinen Brian. Keinen Colin. Keinen Derek. Oder sonst jemanden, der einen Namen trug, der seit 1953 nicht mehr in Mode gewesen war.

Barrys Name war nur einer der Punkte auf der Liste der Dinge – wenn auch ein ziemlich wichtiger –, die er seinen Eltern zum Vorwurf machte. (Sie selber hießen Susan und George – wen wundert’s also.)

Und hier ist die Liste, die Barry unter seinem Kopfkissen aufbewahrte (das übrigens nicht in dem fantastischen Lionel-Messi-Bezug steckte, mit dem Lukas’ Bettwäsche überzogen war).

Dinge, die ich meinen Eltern vorwerfe

1. Sie sind langweilig.

2. Sie haben mich Barry genannt. (Seht ihr? Ziemlich weit oben.)

3. Sie sind immer müde.

4. Sie lassen mich keine Computerspiele spielen.

5. Sie kaufen mir keine Computerspiele. Und keine Lionel-Messi-Bettwäsche.

6. Sie sind furchtbar, furchtbar, furchtbarSTRENG. Beispiele: Ich muss um halb neun im Bett sein, viel früher als meine Freunde; ich darf keine sauren Pommes von Haribo essen, weil ich mir den Magen verderben könnte; und sie schimpfen immer, wenn ich »Kacke« sage, obwohl das doch überhaupt kein richtiges Schimpfwort ist.

7. Sie sind zu meinen Zwillingsschwestern (»DSO«) viel netter als zu mir, nur weil die beiden sich immer einschleimen.

8. Sie sind nicht so glamourös und berühmt wie die Leute in Mums Zeitschriften. Als Barry das geschrieben hatte, wurde ihm klar, dass es dem ersten Punkt auf seiner Liste ziemlich ähnlich war, aber er hatte mit Kuli geschrieben und war schon so weit gekommen, dass er nicht noch einmal von vorne anfangen wollte.

9. Sie sind arm. Barry hatte ein schlechtes Gewissen, als er das schrieb, denn irgendwie wusste er ja, dass das nicht die Schuld seiner Eltern war. Sein Dad arbeitete bei IKEA und nahm dort im Lager die verpackten Möbelstücke in Empfang oder so etwas Ähnliches und seine Mum war Grundschullehrerin. Sie verdienten also nicht besonders viel. Trotzdem war er der Meinung, dass ein großer Teil der Punkte 1 bis 8 direkt auf ihre Armut zurückzuführen war.

10. SIE HABEN NOCH NIE EINE TOLLE GEBURTSTAGSPARTY FÜR MICH VERANSTALTET.

Das war das größte Problem. All seine Freunde waren vor Kurzem zehn geworden, und alle hatten fantastische Partys gefeiert. Mit Jake waren sie Gokart fahren gegangen. Luke hatte alle zum Bowling eingeladen. Und Teejays Eltern hatten sogar eine Limousine für ihn gemietet! Darin waren sie alle zum Kino gefahren und hatten sich den neuesten James Bond angeschaut.

Barry liebte James Bond, und deshalb hasste er seinen eigenen Namen auch so sehr. Er wusste, dass James Bond niemals so geheißen hätte. Das lag natürlich vor allem daran, dass James Bond nun mal James hieß. Wenn nicht, wäre sein Name wahrscheinlich John, David oder Mike gewesen. Oder – wie Jake oft betonte – Jake. Barry stritt das immer ab, aber im tiefsten Inneren wusste er, dass Jake wahrscheinlich recht hatte. Jake klang schließlich wirklich beinahe wie James. Gelegentlich zog Jake sogar eine Augenbraue hoch – was Barry einfach nicht konnte: Bei ihm gingen immer beide nach oben – und sagte: »Mein Name ist Bond. Jake Bond.« Sogar Barry musste im Stillen zugeben, dass das ganz okay klang. Definitiv besser als: »Mein Name ist Bond. Barry Bond.«

Jake (und seine Augenbraue) befanden sich an jenem Sonntag, sechs Tage vor Barrys Geburtstag, vor seinem Haus, als Barry den großen Streit mit seinen Eltern hatte.

Barrys drei beste Freunde standen vor seiner Haustür und hörten, wie George Bennett »Nein, tut mir leid« sagte. Barry dachte nicht zum ersten Mal, dass das der Lieblingssatz seines Vaters sein musste.

Jake hielt einen Nike-Premier-League-Fußball in den Händen, Luke hatte schwarze Converse-Chucks an den Füßen, und Teejay trug das brandneue Chelsea-Trikot der aktuellen Spielzeit. Daneben fühlte sich Barry in seinen Discounterjeans, seinem Discounter-T-Shirt und seinen Discounterschuhen ziemlich schäbig. Aber nicht so schäbig, dass ihm die Lust darauf vergangen wäre, mit ihnen Fußball zu spielen.

»Dad«, bettelte er. »Nur eine halbe Stunde!«

»Nein, tut mir leid«, wiederholte sein Vater. »Du weißt doch, dass du nur in den Park gehen darfst, wenn ein Erwachsener dabei ist.«

Barry schaute seinen Vater an. Er hatte die Stirn in Falten gelegt und wirkte sehr müde. Wie müde, konnte Barry nicht genau sagen, denn sein Vater sah in letzter Zeit immer müde aus. Seine Haare waren grau meliert, genauer gesagt hauptsächlich grau mit ein paar schwarzen Strähnen. Er trug sein dunkelblaues IKEA-Hemd, was am Wochenende eigentlich nicht nötig gewesen wäre. Barry wünschte, er hätte sich etwas anderes angezogen, vor allem weil seine Freunde hier waren. Jakes Vater hatte er bisher nur im schicken Anzug gesehen, Teejays trug Lederjacken, und Lukas’ Dad – der sogar in einer Band spielte! – hatte Skinny Jeans und immer eine Sonnenbrille auf (sogar wenn die Sonne nicht schien, wie Barry aufgefallen war).

»Aber …«, setzte Barry noch einmal an und zeigte auf die drei Jungs vor seiner Schwelle, »meine Freunde dürfen das!«

»Nun, das müssen ihre Eltern entscheiden, fürchte ich.«

Barry drehte sich zu seinen Freunden um, und in diesem Augenblick zog Jake eine Augenbraue hoch. Dies gab seinem Gesicht einen Ausdruck, als wolle er sagen: »Oh, Barry – es tut mir ja so leid für dich, dass du dich mit diesen doofen, strengen (müden und schlecht angezogenen) Eltern herumschlagen musst.«

Das sagte er aber nicht. Er sagte nur: »Schade, Barry«, drehte sich um und dribbelte den Ball zum Gehweg.

»Ja, schade, Barry«, sagte Teejay und folgte Jake.

»Tja. Echt schade …«, sagte auch Lukas, der aus unerfindlichen Gründen wartete, bis er am Gartentor angekommen war, bevor er sich noch einmal umdrehte und hinzusetzte: »… Barry.«

Und obwohl Barry wusste, dass es gut war, mit manchen Menschen Mitleid zu haben, zum Beispiel hungernden Kindern oder Opfern von Katastrophen, gefiel es ihm ganz und gar nicht, dass seine Freunde Mitleid mit ihm hatten.

Aber Barrys Pechsträhne hatte gerade erst begonnen. Als er beim Abendessen versuchte, sich mit seinem Dad zu unterhalten, wurde alles noch viel schlimmer.

»Ich fände es ganz toll, wenn an meinem Geburtstag – nächsten Samstag – ein Aston Martin DB6 vor dem Haus warten würde, wenn ich aufwache«, verkündete Barry, den Mund voller Ofenkartoffel mit Diät-Baked-Beans.

»Ein Aston Martin! Schreib das auf, Ginny!«

»Schon notiert, Kay!«

Barry schaute weiter seinen Vater an. Er hatte beschlossen, die Existenz seiner jüngeren Zwillingsschwestern nicht anzuerkennen. Barry warf oft einen Blick in die Zeitungen, die sein Dad täglich las, denn James Bond musste schließlich wissen, welche Gefahren in der Welt lauerten. Daher wusste er, dass manche Staaten dies mit ihren Nachbarn genauso machten. Er hatte zum Beispiel gelesen, dass der Iran Israel nicht anerkannte und den Staat stattdessen – sein Dad las es ihm vor – »die zionistische Organisation« nannte. Die Bezeichnung hatte ihn an Spectre erinnert, die geheime, weltbeherrschende Organisation im James-Bond-Universum. Also nannte er seine achtjährigen Zwillingsschwestern nicht Ginny und Kay, sondern »die Schwesternorganisation«, kurz »DSO«. Barry trennte DSO nicht gerne in zwei eigenständige Personen, denn das hätte bedeutet, ihre Existenz anzuerkennen. Stattdessen nannte er sie »DSO1« und »DSO2«.

Aus dem Augenwinkel sah er, wie sie ihn wie üblich damit verhöhnten, dass eine von ihnen so tat, als schriebe sie alles mit, was er sagte, als wäre es ungeheuer wichtig. Was natürlich bedeutete, dass sie es für ungeheuer blödsinnig hielten. Barry hasste es, wenn sie das machten.

»Äh … Dad? Könntest du uns dann an unserem Geburtstag in einem Rolls-Royce herumfahren? Du könntest ihn neben den Aston Martin in die Garage stellen!«, sagte DSO1.

»Hahaha!«, lachte DSO2, die immer noch so tat, als schriebe sie Barrys Satz mit.

»Na ja, es ist gar nicht so teuer, einen Aston Martin zu mieten. Ich habe das mal im Internet recherchiert«, fuhr Barry fort und versuchte, seine Schwestern keines Blickes zu würdigen. »Und vielleicht könntet ihr einen Smoking für mich bereitlegen und einen Kuchen mit dem 007-Logo backen. Alle meine Freunde könnten als Bond-Schurken verkleidet kommen, und vielleicht könnten wir den Soundtrack laufen lassen. Dad, du kannst Q sein und mir coole Ausrüstungsgegenstände zeigen, zum Beispiel ein Jetpack und einen Stift, der eigentlich eine Waffe ist und …«

»Wie bitte, Barry?« Sein Dad ließ die Zeitung sinken.

»Hast du gar nicht zugehört? Da-ad!«

»Barry, lass das.«

»Was denn?«

»Dad so zu sagen, als hätte das Wort zwei Silben. Das klingt extrem nervig.« Das kam von Barrys Mum. Barry schaute zu ihr, konnte sie aber nicht sehen, weil sie wie üblich von der Spülmaschine verdeckt war. Soweit Barry wusste, verbrachte Susan Bennett ihre gesamte Freizeit damit, die Spülmaschine ein- und auszuräumen. Manchmal sah er sie ganze Tage lang nicht, sondern hörte nur ihre Stimme, unterbrochen vom Klirren von Tellern und Töpfen.

»Das mache ich doch gar nicht!«, protestierte Barry.

»Genau, Mu-um!«, krähten DSO1 und DSO2.

Darüber mussten Barrys Eltern lachen. Sein Vater lachte sein hustendes Lachen und Barry vernahm das hohe Kichern seiner Mutter sogar über dem Tellergeschepper.

»Hört auf, darüber zu lachen!«, sagte Barry. Er ärgerte sich, dass er diesen Kommentar der Schwesternorganisation nicht ignorieren konnte. »Das war überhaupt nicht lustig!«

»Es war ziemlich lustig«, sagte seine Mum, die immer noch hinter der Spülmaschine verborgen war. Barry konnte stattdessen nur die Sammlung von Eieruhren auf der Kochinsel sehen, die seine Mum in allen Farben des Regenbogens besaß. »Ihr zwei Mädchen bringt mich immer zum Lachen.«

»Hallo-o«, beschwerte sich Barry. Er hätte am liebsten mit dem Fuß aufgestampft, aber das ging nicht, weil seine Beine vom Stuhl aus noch nicht ganz zum Boden reichten. »Hat mir überhaupt jemand zugehört?«

»Schreib das auf, Ginny!«

»Oh, das würde ich gern, Kay, aber ich habe gar nichts gehört.«

»Stimmt. Ich dachte, da hätte jemand etwas gesagt, aber das müssen wohl die Müllmänner draußen gewesen sein!«

Barry streckte der Schwesternorganisation die Zunge raus. Dann ärgerte er sich darüber, denn das bedeutete ja, dass er sie als Personen anerkannt hatte. Aber er fühlte sich danach trotzdem besser.

Bis DSO1 sagte: »Schreib den Gesichtsausdruck auf, Ginny!«

»Ich … bin … ein … sehr … dummer … Junge …«, diktierte sich DSO2 selbst, während sie mit dem Zeigefinger die Buchstaben auf ihre Handfläche malte.

Da Barry seinen Schwur, DSO zu ignorieren, bereits gebrochen hatte, beschloss er, dass er ihnen jetzt genauso gut unter dem Tisch einen Tritt versetzen konnte (wofür seine frei baumelnden Füße ideal positioniert waren). Als Barry seine Schwestern das letzte Mal getreten hatte, war ihm eine Woche lang das Taschengeld gestrichen worden. Aber er bekam ohnehin nur 75 Pence, und das war es ihm wert.

Er hatte die Füße bereits zurückgezogen, um sie gegen ihre zarten Schienbeine schnellen zu lassen, als sein Dad sagte: »Hast du gerade von deiner Geburtstagsparty gesprochen?«

Barry ließ die Füße wieder sinken. »Ja!«

»Oh, okay. Keine Bange, ich habe schon alles vorbereitet.«

Barrys Herz schlug schneller bei diesen Worten. Sein Dad hatte ihm bereits das Auto, das Casino und die Ausrüstung besorgt? George lächelte ihn an und entblößte dabei seine gelbe untere Zahnreihe. Er bückte sich und wühlte in seiner IKEA-Tasche (eine der riesigen blauen, die Barrys Meinung nach aus Zelten gemacht wurden und die sein Vater immer zur Hand hatte). »Ich wollte dich eigentlich an deinem Geburtstag damit überraschen, aber wenn du so ungeduldig bist …« Er richtete sich wieder auf, in der Hand eine DVD mit dem Titel Casino Royale.

»Was ist das?«, fragte Barry.

»Was meinst du damit? Es ist ein James-Bond-Film. Ein sehr berühmter. Na, hör mal, Barry, das müsstest du doch eigentlich wissen.«

Sein Dad reichte ihm die DVD. Auf dem Cover war ein Mann mit bleistiftdünnem Oberlippenbart abgebildet, der wie James Bond aussah. Allerdings nicht wie einer, den Barry kannte. Es war weder Sean Connery noch Roger Moore, George Lazenby, Timothy Dalton oder Pierce Brosnan. Und vor allem nicht Daniel Craig. Der, wie Barry wusste, in Casino Royale mitspielte.

»Und die werfe ich nicht einfach nur in den DVD-Player! Wir haben bei der Arbeit einen Projektor, den ich mir ausleihen kann. Wir projizieren den Film auf die Wohnzimmerwand. Die ist wahrscheinlich weiß genug, wenn wir die Vorhänge ganz zuziehen – Susan, schließen die Vorhänge im Wohnzimmer überhaupt? Na ja, das wird schon klappen. Ich dachte, das wäre eine tolle Überraschung für deine Party.«

Barry schaute auf. »Und das ist alles?«

»Hm?«

»Kein Casino? Kein Auto? Kein Smoking? Keine Ausrüstung?«

»Susan, wovon redet er?«

»Ich wusste, dass du mir nicht zugehört hast!«, jaulte Barry.

»Beruhig dich, Barry«, sagte seine Mum.

»Und das ist nicht mal der echte Casino Royale!«

»Nicht?« Barrys Dad war verwirrt.

»Nein.« Barry drehte die DVD um und las die Rückseite vor. »James-Bond-Parodie mit Starbesetzung aus den 1960er-Jahren! 007 war noch nie so witzig! Es ist eine Parodie, die sich über James Bond lustig macht!«

»Oh, George«, seufzte Barrys Mum. »Hast du etwa den mit David Niven gekauft?«

»Keine Ahnung, Susan! Ich habe den genommen, der billiger war!«

»Da…«, begann Barry, aber dann wurde ihm bewusst, dass er das Wort schon wieder zweisilbig aussprechen wollte. Als er sah, wie gebannt die Schwesternorganisation nur darauf zu warten schien, machte er einen folgenreichen Fehler. »Da«, sagte er wieder.

»Wie bitte?«, fragte DSO1 und grinste entzückt. »Hast du gerade … ›Da-Da‹ gesagt?«

»Ich glaube schon, Kay!«, quiekte DSO2. »Er hat ›Da-Da‹ gesagt. Wie ein Baby, das gerade sprechen lernt. Da-Da!«

»Das stimmt nicht! Habe ich nicht! Haltet die Klappe!«

»Barry, sprich nicht so mit deinen Schwestern!«, schimpfte seine Mum, den Kopf immer noch hinter der Spülmaschine verborgen.

»Will Klein-Ba-Ba seinen Schnulli von Da-Da?«

»Oder soll Da-Da ihm die Wi-Wi wechseln?«

»Okay, Ginny. Kay. Das reicht jetzt«, sagte George streng. Allerdings nicht sehr streng und als müsse er ein Lächeln unterdrücken. »Aber hör du auch auf, dich zu beschweren, Barry.«

»Mache ich nicht! Ich hasse dich!«

»Ach, wirklich?«

»Ja! Und Mum auch!«

Und plötzlich brach etwas aus Barry heraus, das sich schon sehr, sehr lange in ihm angestaut hatte. Seit sein Dad vor dem Abendessen Jake, Teejay und Lukas abgewimmelt hatte, aber eigentlich schon viel, viel länger. Vielleicht seit dem Moment, in dem er begriffen hatte, dass sein Name leider Barry war: Es war der Wunsch, gleichzeitig zu weinen, zu schreien und etwas kaputt zu machen.

»Ich hasse euch, weil ihr langweilig seid! Und IMMER müde! Und weil ihr immer WEGEN NICHTS UND WIEDER NICHTS MIT MIR SCHIMPFT! Und immer sagt, DASS ›KACKE‹ EIN SCHIMPFWORT IST!«

»Barry. Das ist ein Schimpfwort«, tadelte seine Mum.

»NEIN, IST ES NICHT! Und weil ihr zu DENEN DA viel netter seid.« Er zeigte auf DSO, die gleichzeitig grinsten. »Netter als zu MIR! Und weil …« Barry merkte allmählich, dass er die Liste unter seinem Kopfkissen aufzählte, und entschloss sich, die Punkte 8 und 9 – »unglamourös« und »arm« – wegzulassen. Selbst in seiner Wut wusste er, dass es zu gemein gewesen wäre, sie laut auszusprechen. Vor allem so laut, wie er jetzt gerade sprach. »Und … IHR GEBT EUCH AN MEINEM GEBURTSTAG NIE MÜHE!« Nach seiner Litanei gab es eine kurze Pause.

Dann sagte DSO1: »Schreib das auf, Ginny!«

»Ist notiert, Kay.«

»Okay«, knurrte Barrys Dad. »Wenn das so aussieht, dann gibt es eben keine Filmvorführung an deinem Geburtstag!«

»SUPER!«, brüllte Barry und schleuderte die DVD durch die Küche. Sie wirbelte durch die Luft in Richtung Spülbecken. Insgeheim war Barry sehr stolz auf diesen Wurf: Er hatte aus dem Handgelenk geworfen wie ein olympischer Diskuswerfer.

»BARRY!«, brüllte sein Dad so laut, dass seine Mum zum ersten Mal an diesem Abend von der Spülmaschine aufsah. Genau rechtzeitig, um von der Casino-Royale-mit-David-Niven-DVD getroffen zu werden. »AU«, machte sie, kippte nach hinten und wieder außer Sichtweite.

Barry hörte einen Plumps, und dann fiel die rote Eieruhr vom Küchentresen und zerschellte auf dem Boden. Oh-oh, dachte er.

»JETZT REICHT’S ABER, BARRY! AB IN DEIN ZIMMER!«, brüllte sein Dad und zeigte nach oben. Das war ein bisschen albern, denn Barry kannte schließlich den Weg.

»MIT VERGNÜGEN!«, brüllte er zurück, und weil er inzwischen ein bisschen Angst hatte, rannte er, so schnell er konnte, aus der Küche. Dabei schlug er gerade noch rechtzeitig einen Haken, um den Scherben und dem Sand aus der Eieruhr auszuweichen, die sich über den ganzen Boden verteilt hatten.

Wutschnaubend lag Barry in seinem Bett. Er war direkt in sein Zimmer gerauscht, ohne sich die Zähne zu putzen, und hatte die Tür hinter sich zugeknallt. Aber das war in die Hose gegangen, weil seine Tür nur richtig schloss, wenn man sie ganz vorsichtig zumachte und dabei am Türgriff wackelte. Also musste er genau das tun, nachdem er sie zugeknallt hatte, und das fühlte sich für einen Wutausbruch sehr unpassend an.

Er kuschelte sich in seinen Schlafanzug – im Zebralook, mit Ohren und einem Zebraschwanz, aber leider zu groß, weil er ihn von Lukas geerbt hatte – und starrte die Wand an. Ihm brummte der Schädel. Er wusste nicht, warum, aber er hatte gelesen, dass Stress häufig Kopfschmerzen verursachte, und jetzt fühlte er sich wirklich sehr gestresst.

In Barrys Zimmer konnte man nicht besonders gut schlafen, denn es lag an der Seite des Hauses, die zur stark befahrenen A 41 zeigte, an der die Bennetts wohnten. Die Schwesternorganisation hatte natürlich das ruhigere Zimmer im hinteren Teil des Hauses bekommen, das über dem Garten lag und noch dazu größer war. Aus dem fadenscheinigen Grund, dass sie zu zweit waren und deshalb das größere Zimmer brauchten. Blablabla. Barry erkannte das nicht an.

Wenn ein Auto vorbeifuhr, erleuchtete es je nach Fahrtrichtung einen anderen Teil von Barrys Zimmer. Ein Auto, das nach Süden fuhr, ließ seinen Schrank aufleuchten oder Askvoll, wie er bei IKEA hieß. Wenn ein Auto nach Norden fuhr, wanderte ein Spot über die Decke und den bräunlichen Schimmelfleck über Barrys Kopf. Barry tat oft so, als sei der Fleck eine Landkarte von Russland, die er sich für eine Geheimmission einprägen musste.

Ein Auto, das auf die Hauptstraße einbog, warf weißen Lichtschein auf die Wand, an der ein James-Bond-Poster (Daniel Craig mit Knarre und Smoking) hing, neben einem Poster vom FC Barcelona, das zwar nicht mehr ganz aktuell war, aber zumindest Lionel Messi zeigte.

Barry gefiel es, wie ernst seine beiden Helden auf den Postern dreinschauten: Lionel, als sei er bereit dafür, elf Gegenspieler ganz allein auszudribbeln und mit einem Fallrückzieher ein Tor zu schießen, und James Bond, als würde er gleich seine Lizenz zum Töten nutzen.

Außerdem wackelte auch gelegentlich Barrys Bett, wenn ein Laster vorbeifuhr. Aber heute versuchte Barry erst gar nicht einzuschlafen. Er war viel zu wütend, und er wusste, dass der Streit morgen früh vergessen sein würde, wenn er jetzt einschlief. Das wollte er nicht.

Er hatte alles, was er gesagt hatte, todernst gemeint. Seine Wut hatte ihn zu einer sehr wichtigen Erkenntnis geführt: Er hatte schlichtweg keine besonders guten Eltern. Der Gedanke machte ihn traurig – ihm wurde ganz flau, als ihm die Worte durch den Kopf gingen, wie manchmal, wenn er Angst hatte. Aber gleichzeitig fühlte er sich auch sehr mutig. Bereit, der Wahrheit ins Gesicht zu sehen.

»Ich wünsche mir bessere Eltern«, flüsterte er.

Und als er es aussprach, spürte er, wie eine Träne aus seinem linken Auge rollte. Sie trübte seinen Blick und ließ den Fleck über seinem Kopf nicht länger wie eine Landkarte von Russland, sondern wie einen Kackefleck aussehen. Das verwirrte ihn ein bisschen. Der Gedanke, dass jemand seinen Hintern an die Decke gehalten und dort kopfüber sein Geschäft verrichtet hatte, war sehr unterhaltsam. Um sich wieder in die richtige Stimmung zu versetzen, wiederholte er noch einmal lauter: »Ich wünsche mir bessere Eltern.«

Dann holte er seine geheime Liste unter dem Kopfkissen hervor, auf der alle Punkte standen, die seine Eltern zu nicht besonders guten Eltern machten. Er hielt sie sich vors Gesicht und sagte zum dritten Mal – und diesmal sehr laut:

»Ich wünsche mir bessere Eltern!«

Und plötzlich begann das ganze Zimmer zu beben.

D