Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

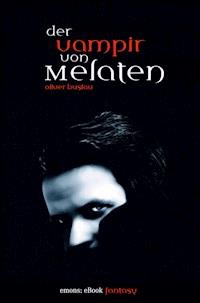

- Herausgeber: Emons Verlag

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Serie: emons: fantasy

- Sprache: Deutsch

Als der legendäre Pianist Luc D'Auber in Köln ein Konzert gibt, sieht die Journalistin Gardis Schönborn ihre Chance: Niemand hat je ein Interview mit ihm gemacht, und niemand weiß genau, wer er ist. Nur eins ist sicher: Seine Musik verzaubert eine eingeschworene Fangemeinde. Nach dem Konzert sucht D'Auber überraschend Gardis' Hilfe - und eine dramatische Verfolgungsjagd beginnt. Gardis gerät ins Fadenkreuz eines geheimen Vampirjägerordens und steht vor einer schweren Entscheidung. Ist D'Auber der gesuchte Vampir von Melaten?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 503

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

Oliver Buslau, 1962 geboren, lebt in Bergisch Gladbach und ist seit 1994 freier Autor, Redakteur und Journalist. Im Emons Verlag erschienen bisher sechs Kriminalromane um den Privatdetektiv Remigius Rott: »Die Tote vom Johannisberg«, »Flammentod«, »Rott sieht Rot«, »Bergisch Samba«, »Bei Interview Mord« und »Neandermord«. Außerdem erschienen die Rheintal-Krimis »Schängels Schatten« und »Das Gift der Engel«. Darüber hinaus schrieb Oliver Buslau den Thriller »Die fünfte Passion«. Er arbeitet als Musikjournalist und ist Gründer, Chefredakteur und Mitherausgeber der Zeitschrift »TextArt – Magazin für Kreatives Schreiben«.

www.oliverbuslau.de

www.remigiusrott.de

Dieses Buch ist ein Roman. Die Handlung und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig.

© 2014 Emons Verlag GmbH Alle Rechte vorbehalten Umschlaggestaltung: Weusthoff-Noël, Hamburg (www.wnkd.de) eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-86358-649-2 emons: Fantasy Originalausgabe

Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de

Da sprachen Sauls Diener zu ihm: »Siehe, dich plagt ein böser Geist Gottes. So möge doch unser Herr befehlen, dann werden deine Knechte einen Mann suchen, der das Harfenspiel versteht. So oft dann der böse Geist Gottes über dich kommt, soll er die Saiten rühren, und es wird dir wieder wohler werden.«

1. Buch Samuel, Kapitel 16, Verse 15 und 16

Der Ruf

1

Wo bist du?

Ich weiß, dass du da bist.

Du verbirgst dich.

Aber du kannst mich nicht täuschen.

Sie lauschte in die Nacht. Alles, was sie hörte, war die Geräuschwolke, die wie eine riesige Kuppel über der Stadt hing.

Ein Blick nach links, ein Blick nach rechts. Die lange Friedhofsmauer verlor sich in der Ferne. Niemand war auf dem Gehweg unterwegs. Kein Verkehr auf der nächtlichen Ausfallstraße.

Sie tauchte in den Schatten vor dem hohen eisernen Tor.

Ich komme jetzt zu dir.

Spürst du, dass ich mich dir nähere?

Ein leises Quietschen. Der Friedhof lag in dichter Schwärze. Verstreute rote Grablichter schwebten darin. Aus den Wolken, die die Lichter der Stadt reflektierten und matt leuchteten, fiel ein stetiger feiner Regen.

Sie drückte das Tor weiter auf und trat in die Dunkelheit. Ihre Augen gewöhnten sich langsam an die Finsternis, und sie konnte vereinzelt die nass glänzenden Flächen der Grabsteine erkennen.

Du willst dich mir nicht zeigen.

Du willst nicht, dass ich dein Reich betrete.

Aber du hast keine Wahl.

Ich komme jetzt zu dir.

Nur wenige Schritte, und sie befand sich in einer anderen Welt. Es war, als hätte sie eine Grenze überschritten. Hier wurde sie empfänglich für das, was um sie herum lauerte.

Etwas Lebendiges.

Es wartete auf sie. Irgendwo auf diesem riesigen Friedhof.

Sie spürte Feuchtigkeit auf ihrer Handfläche, als sie unter ihren dunklen Umhang griff und das Kruzifix umschloss, das sie seit Jahren auf der bloßen Haut trug.

Sie wandte sich um. Das Friedhofstor stand immer noch offen. Niemand durfte wissen, dass jemand hereingekommen war. Dass sie als Unbefugte einen Schlüssel besaß.

Sie ging die paar Schritte zurück, drückte gegen das Eisen und ließ das schwere Vorhängeschloss einrasten. Es hing an einer dicken Kette, die um die schmiedeeisernen Stäbe gewickelt war. Es gab ein metallisches Scheppern.

Hast du das gehört?

Wir sind nun allein miteinander.

Wie gefällt dir das?

Du brauchst keine Angst zu haben, sagte sie sich. Du bist gewappnet. Was auch immer dort wartet: Seine Zeit ist abgelaufen. Und wenn der Kampf auch hart wird – du bist auserwählt, ihn aufzunehmen. Nur wenigen ist diese Ehre beschieden.

Eine von ihnen bist du.

Vielleicht die Einzige.

Es ist vorbestimmt.

Dir kann nichts geschehen.

Sie wischte sich den Regen aus dem Gesicht. Entschlossen tauchte sie in die Dunkelheit ein und folgte dem Hauptweg, der geradewegs ins Herz des Melatenfriedhofs führte. Unter ihren Schuhsohlen spürte sie den Asphalt.

Je weiter sie kam, desto mehr verblasste das ohnehin dürftige Licht, das von der Aachener Straße aus hereindrang.

Die Finsternis störte sie nicht. Sie kannte sich hier aus.

Wo bist du?

Zeig dich mir.

Oder hast du etwa Angst?

Wie lange versuchte sie das schon? Monate?

Wenn sie ehrlich war, waren es Jahre.

Aber sie gab nicht auf. Die Präsenz war deutlich wahrzunehmen.

Der Friedhof um sie herum schien zu leben. Auf eine vegetative, fremde Weise. Was unter der Erde der Gräber verborgen lag, schien zu warten. Darauf, endlich hervorzubrechen und die Welt in seinen mörderischen Würgegriff zu nehmen.

Es war eine dunkle, uralte Energie, die diesem Stück Land im Westen von Köln einmal verliehen worden war. Fast verschüttet unter den Trümmern der Geschichte. Aber lebendig wie eh und je.

Du lebst.

Ich weiß es.

Du beobachtest mich.

Du kannst mir nichts vormachen.

Sie schloss die Augen. Sie musste sich konzentrieren.

Spürst du meine Gedanken?

Sei bereit.

Bald werden wir zusammentreffen.

Und dann gibt es für dich kein Entkommen.

Ein matter Lichtschein erschien hinter ihren Augenlidern. Als habe jemand eine Lampe eingeschaltet.

Endlich.

Du hast mich gehört.

Wir treten in Kontakt.

Das Licht wurde heller. Fast am Rande ihrer Wahrnehmung bemerkte sie, dass der Regen nachgelassen hatte. Es war deutlich wärmer geworden.

Noch ein paar Sekunden wollte sie abwarten. Noch eine und noch eine. Das, was dort auf sie zukam, sollte Gelegenheit haben, sie als leichtes Opfer zu sehen. Damit sie ungehindert zuschlagen konnte.

Sie tastete nach dem Kruzifix.

Wartete …

… und öffnete die Augen.

Der Friedhof war verschwunden.

Sie sah freies Land, das mit Gras und niedrigen Büschen bewachsen war. Es war heller Tag, doch tief liegende Wolken verbargen die Sonne. Irgendwo in der Ferne ragte ein breiter, dunkler Schatten zum Himmel. Dort lag die Stadt.

Ein Aufschrei aus vielen hundert Kehlen ließ sie herumfahren. Hinter ihr hatten sich Menschen versammelt. Sie kümmerten sich nicht um sie und hatten ihr den Rücken zugewandt. Die meisten waren ärmlich gekleidet, trugen einfache Gewänder aus Leinen oder abgewetztem Leder. Manche besaßen keine Schuhe und standen barfuß auf dem schlammigen Boden.

Hinter der Gruppe erhob sich ein grob gezimmertes Holzpodest. Ein Mann dort oben richtete sich auf und hob langsam ein gewaltiges Beil. Ihm zu Füßen krümmte sich eine Gestalt. Ihre bräunliche Haut verschmolz fast mit den Farben der Landschaft – mit dem Farbton des Holzes, der Erde und der abgestorbenen Pflanzen in der öden Heide.

Der Henker ließ sich Zeit. Wie eine Statue verharrte er und schien mit seiner mörderischen Waffe genau zu zielen. Der Kopf seines Opfers lag auf einem Holzblock.

Sie wollte sich abwenden, doch sie war wie gefangen von dem Blick des Delinquenten. Die schwarzen Augen sprachen zu ihr.

Ich werde das ewige Leben erlangen.

Ich werde ein Märtyrer sein.

Der Henker hob sein Beil noch weiter. Am höchsten Punkt verharrte er einen Moment, dann ließ er es kraftvoll nach unten fallen. Ein dumpfer Knall ertönte, als die Schneide aufschlug. Ein Kollern, als der Kopf auf die Holzbohlen fiel.

Die Menge stöhnte auf.

Zwei Knechte, die nur auf diesen Moment gewartet zu haben schienen, zogen den Rumpf beiseite. Von hinten holten sie eine weitere gefesselte Gestalt zum Holzblock. Das nächste Opfer.

Als würde sich ein Film wiederholen, lief die Szene ein zweites Mal ab. Und ein drittes und ein viertes Mal.

Die Leichname häuften sich bald im Schlamm neben dem Podest. Dunkles Blut färbte die Bohlen, floss herab.

Sie konnte nicht sagen, wie viel Zeit vergangen war, als die Vision verblasste. Das Letzte, was sie sah, waren schwarze Vögel über dem Feld, die unter den grauen Wolken langsam ihre Kreise zogen.

Auf der Suche nach Aas.

2

Gardis fehlte die Geduld, auf den Aufzug zu warten, und sie wollte auch nicht in der engen Kabine nach oben fahren. Der Arzt hatte ihr nach dem Unfall Bewegung verordnet, und es war sicher gut für sie, die zwei Stockwerke zu Fuß über die Treppe hinaufzugehen. Vielleicht versorgte sie das sogar mit der nötigen Power, die sie für das Gespräch mit Paul unbedingt brauchte.

Sie fühlte sich müde und schlapp. Seit einiger Zeit schlief sie schlecht. Das war kein Wunder, wenn sie bedachte, was sie erlebt hatte. Und wenn sie endlich Schlaf fand, quälten sie seltsame Träume.

Egal, dachte sie, während sie Stufe um Stufe nahm. Konzentriere dich auf die Zukunft. Und die liegt oben im Büro des Chefredakteurs.

Sie hatte die erste Etage hinter sich gelassen, da erregte eine Bewegung ihre Aufmerksamkeit. Die Treppe führte an einem breiten Fenster vorbei, das einen Blick über die verschachtelten Dächer der näheren Umgebung bot. Auf Fensterfronten, Backsteine, schmutziges Metall, angerostete Notleitern, angegraute Kamine. Gardis zuckte zusammen, als ein Schatten vom grauen Himmel herniederraste und etwas packte, das sich hilflos auf den Dachziegeln wand. Selbst durch die dicke Scheibe hindurch war erbärmliches Geschrei zu hören.

Eine Amsel in den Klauen eines Raubvogels. Mitten in der Stadt!

In schnellem Rhythmus öffnete und schloss sich der gelbe Schnabel des gefangenen Tieres. Die glänzenden schwarzen Augen starrten Gardis direkt an und schienen sie um Rettung anzuflehen. Der riesige Raubvogel hatte sie ebenfalls bemerkt und hielt sie wohl für eine Konkurrentin. Heftiges Flügelschlagen, weitere Sekunden dieses schrecklichen Geschreis, das Gardis bis in die Seele drang – und Beute und Jäger verschwanden in den Himmel. Auf den Dachziegeln blieb nichts zurück als ein paar kleine Federn.

Sie griff an das Geländer neben der Treppe. Der Schweiß stand ihr auf der Stirn, ihr Herz raste. Sie schnappte nach Luft und zwang sich, weiterzugehen.

Ihr Verstand versuchte, die Oberhand zu gewinnen und ihr auszureden, was ihr Unterbewusstsein in ihr Denken drücken wollte.

Dass das Erlebnis mit dem Vogel ein Zeichen gewesen war. Ein Symbol für ihre Situation. Gardis in den Fängen eines seltsamen Schicksals, einer unsichtbaren Macht, die sie in ihren Klauen hielt und eine Pechsträhne auslöste.

Aber es liegt zum großen Teil an dir, ob du Glück oder Pech hast, dachte sie, und wie deine beruflichen Chancen stehen. Sicher, die letzten Wochen waren schlimm, du hast viel gegrübelt, und dabei haben sich viele schlechte Gedanken angehäuft. Aber das muss jetzt vorbei sein. Nutze deine Möglichkeiten und sieh zu, dass du wieder ans Arbeiten kommst.

Sie betrat den Flur, und sofort umgab sie ein Mief aus Gerüchen nach Plastik, Teppichboden und Putzmitteln. Hinter dem Empfangstresen stand diese Frau, deren Namen sie sich einfach nicht merken konnte.

»Frau Schönborn! Wie geht es Ihnen? Sind Sie wieder gesund? Wir haben gehört, dass Sie eine Weile … weg waren.«

Weiße Bluse und Jeansrock, die Haare streng zurückgekämmt. Die große Brille hätte zu einer Lehrerin gepasst. Gardis hatte sich oft gefragt, wie alt sie sein mochte. Allerhöchstens Anfang dreißig. Wenn man sie von Weitem sah, wirkte sie wie fünfzig.

»Danke, gut«, sagte Gardis. »Ich möchte zu Paul.«

Sie kam sich vor wie eine Bittstellerin. Unbeholfen und fremd. Klinik und Reha hatten ihr wohl ausgetrieben, wie man es anging, einen Job zu bekommen. Man tauchte nicht einfach in Redaktionen auf. Man rief vorher an. Man schrieb eine Mail.

Die Frau reagierte, wie Gardis es befürchtet hatte. Sie blätterte in einem Kalender, der vor ihr auf dem Tresen lag. Als wäre Paul Breuer, der Chefredakteur, ein Arzt, der zehnminutenweise seine Patienten behandelte. »Ich kann mich nicht erinnern, dass Sie heute einen Termin haben?«

War da ein kleines Naserümpfen in ihrem Gesicht?

Sei locker, Gardis. Du musst nicht gleich zu erkennen geben, dass du nach der langen Zeit der Krankheit dringend einen Auftrag brauchst.

»Nein, ich habe keinen Termin. Ich wollte nur einfach mal wieder vorbeischauen.«

»Warum haben Sie nicht angerufen? Herr Breuer ist leider …«

In diesem Moment wurde hinter der geriffelten Glastür neben dem Empfang eine Gestalt sichtbar, und die Tür ging auf. Paul stand im Türrahmen, einen Aktenordner in der Hand. Gardis atmete auf. Sie bekam ihre Chance.

»Hallo«, rief Paul. »Was machst du hier? Bist du wieder gesund?«

Die Augen hinter den schwarz geränderten Brillengläsern blinzelten. Ein nervöser Tic, den Gardis schon kannte. Paul versuchte unbeholfen, ihr die Hand zu geben, aber der Ordner störte.

»Mir geht’s gut«, sagte Gardis. »Ich wollte dich sprechen.«

»Du, ich habe gerade ganz wenig …«

»Es dauert nicht lange. Ich wollte nur sagen, dass ich zurück bin und wieder zur Verfügung stehe. Und ein paar Themen könnten wir abklären.«

»Ein paar Themen … na ja …«

Die Frau hatte sich wieder vom Tresen in den hinteren Bereich an ihren Schreibtisch zurückgezogen und tippte etwas am Computer. Paul legte den Ordner hin.

»Mensch, Gardis. Du hättest wirklich anrufen können.«

»Aber ich bin doch immer mal einfach so vorbeigekommen.«

»Du weißt, wie es hier zugeht. Ich kann schlecht Besuch dazwischenschieben.«

»Machen wir’s eben kurz. Was ist nun? Ich will neue Interviews machen.«

»Das verstehe ich … Aber es hat sich einiges geändert seit damals.«

Damals?

Sie überschlug die Zeit. Sechs Wochen. Und da redete er von damals? Aber sofort wurde ihr klar, dass er recht hatte. Sechs Wochen hieß sechs Ausgaben. Sechs Mal eine kleine Welt in Zeitschriftenform. Sechs Mal Storys über berühmte Kölnerinnen und Kölner, die nicht sie geschrieben hatte. Sechs Mal interessante Events, Restaurants, Konzerte, alles. Sechs Mal ohne sie.

Das Bild, das sie vor wenigen Minuten so sehr erschreckt hatte, stand wieder vor ihrem geistigen Auge. Der Raubvogel, der den kleinen Vogel packte und brutal verschleppte.

Was mochte mit der Amsel geschehen sein? Hatte sie sich befreien können? War sie jetzt schon ein zerhacktes Stück Aas, irgendwo in einem Park oder einem Raubvogelhorst?

Sie riss sich von der Erinnerung los und bemerkte, dass Pauls Blick Besorgnis ausstrahlte.

»Komm, wir gehen in mein Büro«, sagte er. »Ich habe zwar gleich eine Besprechung, aber ich komme halt fünf Minuten später.«

Jetzt legte er sogar seine Hand auf ihre Schulter und führte sie durch den Türrahmen in den großen, hellen Raum, in dem er residierte, seit Gardis vor etwa einem Jahr hier begonnen hatte. Als freie Mitarbeiterin. Schwerpunkt Interviews, Porträts, Storys über Menschen.

»Menschen sind das A und O des Journalismus«, hatte Paul immer gesagt. »Es hat keinen Sinn, über ein Restaurant zu schreiben, wenn man nicht die Menschen kennenlernt, die es führen. Menschen machen die Gesellschaft, machen die Welt. Die Story eines Müllmanns kann ebenso spannend sein wie die eines Chefkochs. Oder die einer Rezeptionsangestellten im Luxushotel. Schreib ein Porträt über ein Zimmermädchen. Den Barmann. Den Barpianisten. Geh durch die Stadt und such Geschichten über Menschen. Wenn du sie gefunden hast, kannst du bei mir arbeiten.«

Damals, als sie sich beworben hatte, war er von ihren Porträts begeistert gewesen.

»Du hast genau den richtigen Biss, Gardis. Du interessierst dich für Menschen. Und du kannst schreiben. Bring mir jede Woche so eine Geschichte. Zehntausend Anschläge. Fünfhundert Euro pro Story. Und wir sind im Geschäft.«

Gardis hatte den Job gefunden, von dem sie geträumt hatte. Sie verdiente genug Geld, um damit auszukommen. Um ihre kleine Wohnung in einer Seitenstraße des Hohenstaufenrings, ganz oben über den Dächern von Köln, zu bezahlen. Um durch die Stadt zu streifen und neue Themen zu finden. Aus der schüchternen Literaturstudentin war eine Journalistin geworden.

Jetzt ließ sich Paul in seinen ledernen schwarzen Chefsessel fallen und wies Gardis mit einer Handbewegung einen der Besucherstühle vor dem Schreibtisch zu. Hinter ihm stand ein Flipchart, auf dem jemand mit dickem Filzstift säuberlich Linien gezogen hatte. Akkurat wie eine Kompanie Soldaten klebten gelbe Zettel mit winzigen Notizen nebeneinander. Das war Pauls System, eine Ausgabe zu planen. Automatisch suchte Gardis ihre Rubrik. Die erste Zeile in der Liste.

»Menschen in Köln«.

Es war die Rubrik, die stets am schnellsten abgearbeitet und erledigt war. Gardis galt als zuverlässige Journalistin. Es gab keine Abgabeverzögerungen. Keine Nachlässigkeiten. Wenig zu redigieren. Und immer neue Ideen.

Auch diesmal klebte in der ersten Zeile schon ein Zettel.

»Gardis, ich muss dir etwas erklären.« Paul vermied es, sie anzusehen, und betrachtete seine Hände. »Als du krank warst …«

»Ich war nicht krank. Ich hatte einen Unfall.«

»Sei nicht kleinlich.«

»Ich bin wieder völlig in Ordnung.«

»Gardis, jeder ist ersetzbar. Und wir konnten die Rubrik nicht vernachlässigen.«

»Aber das war nicht meine Schuld. Und jetzt bin ich zurück. Ich liefere wieder.«

Die Tür öffnete sich, und eine gut aussehende Frau kam herein.

»Ach, hier bist du«, sagte sie zu Paul. »Wir warten alle auf dich.«

Er sah auf. »Ich komme sofort.«

Die Frau beugte sich ein Stück nach vorne und legte ein paar Blätter auf Pauls Schreibtisch. »Die Liste der Interviewthemen. Wir können sie gleich durchgehen.«

Gardis hatte sie noch nie gesehen. Sie war jung, um die zwanzig. Ihre Haarfarbe hätte man bei einer Personenbeschreibung korrekterweise blond nennen müssen, aber was da in breiten Locken verspielt auf ihre Schultern fiel, war ein Fluss aus reinem Gold. Die langen Beine unter dem ultrakurzen Minirock steckten in schwarzen Stiefeln.

»Danke, Yvonne, aber ich habe gesagt, ich komme gleich.« Pauls Stimme klang verärgert.

»Ist in Ordnung.« Sie sagte das nicht einfach, sondern sie flötete es, als sie ihr geschminktes Gesicht der Tür zuwandte. Gardis war weiterhin Luft für sie. Als sie auf den hohen Absätzen losstöckelte, kam ihre glänzende Mähne ein wenig ins Flattern. Was blieb, war eine Parfümwolke.

Paul zwinkerte. »Du siehst, was los ist. Wir konnten nicht auf eine vernünftige Porträtrubrik verzichten.«

»Wer schreibt denn jetzt die Artikel? Schmeiß ihn raus und gib mir den Auftrag zurück. Die Übergangszeit ist vorbei, ich bin wiederhergestellt.«

»Ich kann Yvonne nicht rausschmeißen.«

»Yvonne?« In Gardis kochte glühende Wut hoch. »Diese Yvonne macht die Porträts?«

»Warum denn nicht?«

»So eine aufgetakelte Schnepfe? Ist sie überhaupt intelligent genug dafür?«

»Sei nicht ungerecht. Nur weil sie gut aussieht, muss sie nicht unfähig sein.«

»Die hat sich wohl nach oben gepennt, oder?« Gardis erschrak selbst darüber, wie schrill ihre Stimme klang.

Paul lehnte sich zurück und sah sie ruhig an. »Ich verstehe, dass du sauer bist. Ob du es glaubst oder nicht: Mir ist egal, wie sie aussieht. Sie hat nach deinem Unfall ein paar tolle Beiträge geschrieben, und die Sache musste ja weitergehen.«

»Dann leg fest, dass ich jetzt wieder schreibe.«

»Wie gesagt. Das geht nicht. Sie ist die Nichte des Verlegers. Er will, dass sie eines Tages den Laden übernimmt. Ich habe Anweisung, ihr die Aufgaben zu geben, die sie will. Wenn ihr plötzlich einfällt, hier die Chefredakteurin zu spielen, muss ich auch das hinnehmen.«

»Und im Moment will sie die Porträts machen?«

»So ist es.«

»Und ich darf warten, bis ich wieder an die Reihe komme …«

Paul sah auf die Uhr. »Gardis, ich muss jetzt in die Besprechung. Aber wenn ich was für dich tun kann …«

»Das kannst du. Gib mir Arbeit. Wer hat mich denn damals so gelobt? Hat mir ständig erzählt, meine Artikel seien gut und würden die Auflage stützen? Wer hat mir versichert, es gebe in diesem Magazin immer etwas für mich zu tun? Sechs Wochen habe ich kein Geld verdient. Ich denke schon, dass du mir was schuldig bist.«

»Ich bin jetzt mal ganz ehrlich zu dir, Gardis. Yvonnes Beiträge sind nicht schlecht, aber bei Weitem nicht so gut wie deine. Und das liegt gar nicht an der Schreibe. Es liegt an den Themen. Dass sie dafür nicht das richtige Händchen besitzt, hat mit mangelnder Lebenserfahrung zu tun.«

Er nahm eines der Blätter vom Tisch und überflog es. »Sie interviewt Filmleute, Modeleute, Popmusiker. Sie glaubt, dass nur Glamour zieht.«

»Natürlich. Sie würde nie auf die Idee kommen, über die Klofrau vom Gürzenich zu schreiben. Was willst du mir eigentlich sagen, Paul?«

Er legte das Papier hin und sah sie an. »Mach mir Vorschläge. Oder nur einen einzigen Vorschlag. Biete mir eine Story an, die alles hinwegfegt, was wir bis jetzt hatten. Etwas, womit ich zum Verleger persönlich gehen kann und das ihn faszinieren wird. Als wenn du eine Neubewerberin wärst.«

»Aber das bin ich nicht. Ich habe hier monatelang gearbeitet. Ich habe Erfahrung.«

Paul stand auf. »Die Dinge ändern sich. Such ein interessantes Thema. Ein wirklich interessantes. Überzeuge mich. Das ist der Deal. Ich denke, wir verstehen uns.«

Gardis verließ das Haus und ging, tief in Gedanken versunken, in Richtung Neumarkt. Sie zitterte vor Wut. Sie spürte kaum, wie sie einen Passanten streifte.

Die Dunkelheit war hereingebrochen, und ein leichter Nieselregen fiel auf die lärmende Stadt. Die Lichter spiegelten sich im nassen Asphalt und gaben einen lodernden Kontrast zum schmutzigen Himmel ab, der sich über Köln spannte.

Sie musste planen, nachdenken. Ihr war klar, dass sie einen Fehler gemacht hatte, als sie auf die Mitarbeit bei dem kleinen Stadtmagazin als einzige Einnahmequelle gebaut hatte. Das konnte nicht gut gehen. Wenn sie als freie Journalistin erfolgreich sein wollte, brauchte sie mehrere Auftraggeber. Große Medien. Nicht nur Zeitungen und Zeitschriften, sondern auch Radiosender. Das Fernsehen.

Besinn dich auf deine Talente. Nutz deine Stärken. Nur so kommst du voran.

Sie näherte sich der hell erleuchten Kreissparkasse und betrat die große Halle. Eilig passierte sie den Eau-de-Cologne-Brunnen und ging bis hinten durch zu den Geldautomaten. Dort hatten sich Schlangen gebildet. Viele wollten Geld abheben, um es an einem langen Abend in der Kölner Innenstadt unter die Leute zu bringen.

Als sie endlich an der Reihe war, den Automaten mit der Karte gefüttert und die Geheimzahl eingegeben hatte, stand sie der Wahrheit über ihre finanzielle Situation Auge in Auge gegenüber.

Gut fünfhundert Euro befanden sich auf ihrem Konto. Es war jetzt Anfang November. Es würde also gut drei Wochen dauern, bis die nächsten Fixkosten fällig waren. Ihr blieben nur ein paar Tage, um sich ein Thema für ihren Artikel zu überlegen. Einen Haken hatte die Sache außerdem: Beiträge wurden erst bezahlt, wenn sie erschienen waren. Auch wenn sie das größte Glück der Welt hatte und Paul schon in den nächsten Tagen überzeugte, war der Engpass unausweichlich. Sie würde um einen Vorschuss bitten müssen.

Bei Paul konnte sie das vielleicht erreichen, wenn die Geschichte, die sie schreiben würde, wirklich gut war. Bei einem neuen Auftraggeber hatte sie keine Chance.

»Sind Sie endlich fertig?« Ein Mann drängte sich an ihr vorbei. Sie murmelte eine Entschuldigung, ging zur Seite und überprüfte am Ausgang der Bank ihre Barschaft. Gut vierzig Euro hatte sie bei sich. Das Guthaben auf ihrer Handykarte betrug mehr als zwanzig Euro. Immerhin.

Sie beobachtete eine Weile das Geschiebe der Passanten. Es gab noch eine Möglichkeit, an Geld zu kommen. Diesen Ausweg hatte sie für ganz schlechte Zeiten aufgespart. Denn der Schritt, der damit verbunden war, würde ihr große Schmerzen bereiten.

Sie folgte dem Menschenstrom an der Apostelnkirche vorbei und ging dann hinunter zur Ehrenstraße. Mehrmals bog sie ab, und nach kurzer Zeit blieb sie in einer kleinen Gasse stehen.

Das Haus hatte sich nicht verändert. Von ihrem Vater hatte Gardis erfahren, dass es aus dem 19. Jahrhundert stammte und eines der wenigen Gebäude in dieser Gegend war, das die Bombennächte des Zweiten Weltkriegs überstanden hatte. Links und rechts zierten Ornamente die Fassade. Der Architekt musste Freude an Blumen gehabt haben, denn die Verzierungen aus Stuck glichen einer langen Kette von Blütenkelchen.

Gardis überkam eine der frühesten Erinnerungen ihres Lebens. Sie stand als kleines Mädchen neben dem Eingang und betastete den Schmuck, während ihre Mutter ihr eine Geschichte erzählte.

Die Blüten sollten die Rosenhecke darstellen, hinter der Dornröschen mitsamt ihrem Schloss verborgen war. Ob das der Grund war, warum Gardis gerade dieses Märchen immer geliebt hatte?

Alles hat einmal ein Ende, dachte sie, wischte die Bilder der Vergangenheit beiseite und kramte in der Manteltasche nach dem Schlüssel.

Sie öffnete die Tür und machte Licht in dem leeren Ladenlokal. Noch immer hing der bekannte Geruch aus ihrer Kindheit in dem Raum. Das Aroma nach alten Büchern. Nach Papier, Staub und Leder. Nach Leineneinbänden und nach Leim. Dazwischen eine deutliche Spur von würzigem Pfeifenrauch.

Hinten im Hof führte eine zweite Tür in ein Lager. Der große Raum barg das, was von dem Antiquariat übrig war. Etwa zehntausend Bände. Ein paar komplette Nachlässe, die Gardis’ Vater vor seinem Schlaganfall nicht mehr hatte durchsehen können.

Sie hatte sich eingebildet, den Laden halten zu können, ohne dass jemand darin arbeitete. Dabei fiel Monat für Monat eine horrende Miete an.

Gardis seufzte. Der Schmerz in ihrem Inneren, der sie seit ihrer Ankunft hier begleitet hatte, steigerte sich zu einem heftigen Brennen.

»Ich habe mich entschieden«, sagte sie in die Stille hinein. Als wolle sie sich selbst überzeugen.

Es hat keinen Sinn, aus Liebe zu Vater den Laden zu behalten, dachte sie. Kapier das endlich.

Langsam tippte sie eine Nummer ins Telefon.

3

Der Moment des Erwachens war wie eine Wiedergeburt.

Den Tod, den allmächtigen, hinter sich lassen.

Neues Leben erringen.

Eine Gnadenfrist erhalten.

Nein, keine Gnade, dachte sie. Wachsende Macht. Mit jedem Tag, mit jeder Nacht ein wenig mehr.

Die diffusen Erinnerungen an die Phase des Schlafes verblassten wie die letzten Spuren von Träumen, die in sich zusammenfielen. Es waren Bilder einer anderen Welt, Visionen aus dem Reich, das ein Mensch normalerweise nur ein einziges Mal betrat.

Sie schlug die Augen auf und betrachtete die schwache Körnung der steinernen Fläche über ihr. Ein kleiner dunkler Schatten huschte an der Wand entlang davon. Eine Ratte. Das Tier zog einen Geruchsschleier von Angstschweiß hinter sich her.

Du hast deine Herrin erkannt und fürchtest dich.

Mit einer gleitenden Bewegung kam sie auf dem Boden zu stehen. Ein blitzschneller Griff zur Mauer. Die Ratte zappelte in ihrer Hand. Ein hohes Quieken, und sie spürte warmes Blut in ihrem Mund.

Ein Energieschub fuhr durch ihren Körper. Das war der richtige Beginn für diese Nacht.

Musik drang an ihr Ohr, weiche Klavierklänge. Von weit her.

Ihr Gefährte war bereits wach. Seltsam, dass es bei ihm manchmal früher geschah. Vielleicht hing er noch zu sehr an der diesseitigen Welt. Kam nicht zur Ruhe.

Sie warf den Kadaver weg und näherte sich der Tür. Dahinter tat sich ein schmaler Gang auf, dem sie folgte.

Immer lauter und deutlicher wurde das Klavierspiel.

Vielleicht war es auch die Liebe zur Musik, die ihn dazu brachte, sein Lager früher zu verlassen als sie. Das konnte sie verstehen. Sie hatten ihr beide einst ihr Leben geweiht, aber dann war etwas noch Größeres gekommen. Der Wunsch, auf ewig zusammenzubleiben.

Bis dass der Tod euch scheidet.

Nein.

Bis zum Jüngsten Tag.

Sie lächelte. Der Tod hatte keine Macht mehr.

Auf der Treppe hielt sie inne und lauschte. Ihr Gefährte war in ein romantisches Klavierstück versunken. Es musste Chopin oder Liszt sein. Die leidenschaftlichen Klänge fluteten gedämpft durch die geschlossene Tür.

Sie betrat den Salon, wo er am Flügel saß. Sofort hob er die Hände von der Tastatur, und die Musik verstummte, als habe jemand einen Faden abgeschnitten. Er sah sie verärgert an.

»Wie kannst du mich stören?«

»Aber Geliebter …«

»Ich stehe vor einem wichtigen Auftritt. Du weißt, dass ich mich darauf vorbereiten muss. Lass mich allein.«

»Du willst unter Menschen gehen?«

Er sah auf die Tasten und schien sich für das Weiterspielen zu sammeln. Sie hielt seine Hand fest.

»Du hast geschworen, nur noch für mich zu spielen, weißt du das nicht mehr?«

Er schüttelte den Kopf. »Kein Künstler kann so etwas versprechen.«

Auf der schweren dunkelgrünen Samtdecke, die über den Flügel geworfen war, lag eine rötlich glänzende Violine, der Bogen gleich daneben.

»Die Musik gehört uns beiden. Und in der Musik gehören wir uns beiden …«

Er erhob sich, richtete sich zu seiner vollen, beeindruckenden Größe auf. »Später. Die Nacht ist noch jung. Und du weißt, was es mir bedeutet.«

Sein Blick ließ keinen Widerspruch zu.

Sie drängte ihre aufkeimende Ungeduld zurück. Sie musste den Anschein erwecken, sich zu fügen. Bald würde eine neue Zeit anbrechen, und sie würden ganz und gar vereint sein. Es konnte nicht mehr lange dauern.

Sie ließ zu, dass er weiterspielte und sie ignorierte, als wäre sie Luft. Wie so oft spielte sie die Unterlegene und ging. Die Musik wurde leiser, als sie dem Gang folgte, die Bibliothek durchquerte und auf den Balkon hinaustrat.

Eine weite schwarze Fläche lag vor ihr, von vereinzelten Lichtpunkten durchsetzt. Die Stadt.

Sie legte ihre Hände auf das metallene Geländer.

Ihr Gefährte hatte recht gehabt. Die Nacht war jung. Und sie wartete auf sie.

Mit einer einzigen Bewegung hob sie sich nach oben in die Lüfte.

* * *

Nur eine halbe Stunde hatte es gedauert. Dann war der Handel besiegelt gewesen. Gardis fühlte sich, als hätte sie für immer ein Band durchgeschnitten. Die letzte Verbindung zu ihrem Vater.

Rademacher hatte sich bereit erklärt, ab sofort die Miete für den Laden zu übernehmen – mit der Option auf einen Sonderpreis und das Vorkaufsrecht für den Lagerbestand. Die Summe würden sie aushandeln, wenn Rademacher Zeit für die Sichtung gefunden hatte. Er erhielt einen Schlüssel zum Antiquariat, und sie bekam eine Anzahlung von sechshundert Euro.

Gardis kam das fair vor, aber das brennende Schuldgefühl war unerträglich. Wenn sie jetzt einfach nach Hause ging, würde sie darunter zusammenbrechen.

Sie spazierte ziellos durch den Abend, warf bei Rademacher, der eine Etage über einer Modeboutique in der Schildergasse bewohnte, den Schlüssel ein und fand sich schließlich am Josef-Haubrich-Hof wieder. Hier erhob sich der hell erleuchtete Glaskasten der Zentralbibliothek. Gardis konnte die Besucher an den Regalen in den vier Stockwerken stehen sehen.

Im Schatten der Bibliothek lag das Café Libresso. Ein guter Ort zum Nachdenken. Sie hatte sich schon öfter hierhin zurückgezogen, wenn ihr in ihrer winzigen Wohnung die Decke auf den Kopf gefallen war.

Man saß auf dunkelbraunen, auf altertümlich gemachten Stühlen. Neben einen der Tische am Rand hatte der Inhaber eine altmodische Straßenlaterne installiert. Gardis mochte diesen Platz besonders, obwohl die Illusion, in einem Straßencafé zu sitzen, nicht ganz perfekt gelingen wollte.

Ihr Stammplatz war zum Glück frei. Sie wandte sich dem Zeitschriftenhalter am Eingang zu und suchte die aktuelle Ausgabe des Kölnmagazins heraus. Dann setzte sie sich und bestellte einen Latte macchiato mit Karamellsirup. Nachdenklich blätterte sie das Magazin durch. Sie stieß sofort auf einen Artikel von einer Yvonne, die mit Nachnamen »von Berleburg« hieß. Das musste die parfümierte Blondine sein.

Paul hatte nicht übertrieben. Flotte Schreibe. Und sie machte nicht wie viele Anfänger den Fehler, ein Porträt bei Adam und Eva zu beginnen, sondern sie startete mit einer interessanten, rätselhaften Szenerie. Sie war mit einem Rockmusiker, der in Köln gastierte, mit der Seilbahn über den Rhein zum Zoo gefahren und hatte ihn während dieser Fahrt interviewt.

Das musste sie sich gar nicht selbst ausgedacht haben. Auf so was kommen auch die Promotionleute von der Plattenfirma. Gardis las den Artikel genauer. Diese adlige Yvonne hatte wenig über den Menschen geschrieben, den sie getroffen hatte. Es ging fast ausschließlich um die aktuelle CD. Jedes einzelne Lied wurde abgearbeitet. Das sogenannte Porträt war eine einzige Werbenummer.

Angewidert schob sie das Heft weg. Paul hatte recht: Schreiben war nicht alles.

Der Latte macchiato kam, und sie beruhigte sich, indem sie einen Schluck trank. Sie bemühte sich, den weichen Geschmack der Mischung aus Kaffee, Karamell und Milch zu genießen, aber es wollte ihr nicht gelingen.

Jeder, der heute in den Medien vorkam, hatte etwas zu verkaufen. Eine CD, ein Buch, einen Film. Im besten Fall war er ein Promi, der für irgendeine gute Sache Geld sammelte. Selten erhielten die Leute einen Platz in einem Magazin oder im Fernsehen, weil sie interessant waren oder etwas Interessantes taten.

Sie setzte die Tasse ab und blickte durch die Frontscheibe des Cafés. Dahinter lag die Bibliothek.

Sie trank langsam. Wenn ihre Tasse leer war, würde sie sich zu Hause ein kleines Abendessen zubereiten und sich weiter den Kopf über eine Story für Paul zerbrechen. Sie durfte auf keinen Fall zu lange damit warten.

Zeit ist Geld, dachte sie. Heute ist Donnerstag. Ich sollte ihm noch vor dem Wochenende irgendetwas präsentieren.

Gedankenverloren beobachtete sie die anderen Gäste im Raum. Das Dreiergrüppchen am Nachbartisch bestand wahrscheinlich aus Studenten. An der gegenüberliegenden Seite in der Ecke saßen zwei ältere Damen und unterhielten sich. Wie so oft blieb Gardis’ Blick an einer besonderen Dekoration des Cafés hängen. An einer der Wände hingen die Einzelteile zerlegter Musikinstrumente. Zu erkennen waren der Korpus eines großen Streichinstruments, das Stück einer Mandoline, einer Geige. Die F-Löcher wirkten auf Gardis wie Fragezeichen.

Sie wurde abgelenkt, als eine dunkle Gestalt das Café betrat. Das weiche Licht des Innenraumes spiegelte sich in einer rosa Glatze. Doch der Mann, der jetzt seinen Mantel öffnete und sich umsah, war jung. Nicht älter als sie, um die dreißig. Sie kannte ihn, aber sie wusste nicht, woher. Sie sah woanders hin. Sie hatte keine Lust auf Gesellschaft. Und sie musste ohnehin gleich gehen. Doch der Mann kam schon auf ihren Tisch zu.

»Hallo – bist du nicht …?«

Diese Stimme. In ihr keimte eine Ahnung. Die Universität. Es war Jahre her …

»Jetzt komme ich auf den Namen. Hildegard … Hildegard Schönborn, richtig?« Er stellte seine Umhängetasche auf einen der freien Stühle.

»Gardis«, sagte sie. Es war eine Abkürzung von Hildegardis. Diesen Namen hatte ihr ihre Mutter, eine sehr religiöse Frau, gegeben. Bereits in der Grundschulzeit war daraus Gardis geworden.

»Ja, genau. Wir haben zusammen Germanistik studiert.«

»Und du bist … Heinz?«

»Heinz Blasius.« Er setzte sich einfach.

Ihr Gedächtnis brachte vage Erinnerungen zutage. Ein Seminar über Eichendorff. Sie hatte ein Referat über das berühmte Gedicht »Mondnacht« gehalten. Die Lektüre von Eichendorffs Novellen, die zur Lieblingsliteratur ihres Vaters gehörten. Er hatte einmal eine Originalausgabe im Laden gehabt. »Das Marmorbild« und »Aus dem Leben eines Taugenichts« – die erste Buchausgabe aus dem Jahre 1826.

»So trifft man sich wieder.« Heinz Blasius bestellte eine Frühlingsrolle und ein Bier. Er schien keine Sekunde in Zweifel zu ziehen, dass Gardis nichts gegen seine Gesellschaft hatte. Im ersten Moment hatte sich in ihr ein Gefühl von Abwehr geregt, aber jetzt war es ihr ganz recht, dass sie sich mit jemandem unterhalten konnte. Das brachte sie vielleicht auf andere Gedanken. Smalltalk. Sie beschloss, damit zu beginnen.

»Ich habe dich hier noch nie gesehen«, sagte sie.

»Ich gehe nur ins Libresso, wenn ich in der Zentralbibliothek zu tun habe. Das kommt selten vor. Ich nutze normalerweise die UB oder die Bibliothek des musikwissenschaftlichen Instituts an der Uni.«

Gardis erinnerte sich, dass Heinz Germanistik nur als Nebenfach studiert hatte. Eigentlich war er Musikwissenschaftler. Offenbar hatte er in dem Fach Fuß gefasst. Er schien einer von den Leuten zu sein, die nach der Uni bruchlos in ein akademisches Leben überwechselten.

»Du bist also ein erfolgreicher Wissenschaftler geworden?«

Er machte eine wegwerfende Handbewegung. »Erfolgreich – was heißt das schon? Es ist schwer, als Geisteswissenschaftler einen Job zu finden.«

»Bist du nicht angestellt? An der Uni oder so?«

Die Kellnerin brachte die Frühlingsrolle und das Kölsch. Heinz blickte auf seinen Teller, auf dem die beiden harten Teigtaschen lagen, die, wie Gardis wusste, mit persischen Kräutern gefüllt waren. Sie waren nicht ganz einfach zu essen. Wenn man mit Messer und Gabel daran ging, splitterten sie, und man verursachte auf dem Tisch umfangreiches Gekrümel. Zu den Frühlingsrollen gehörte eine steife Gewürzpaste, die man in das Innere schmieren musste. Alles zusammen war heiß und scharf. Heinz Blasius nahm den Kampf auf und sägte an dem Teig herum. Zu ihrer Überraschung stellte er sich geschickter an als sie bei ihrem ersten Versuch.

»Ich wollte promovieren, aber dann hatte ich Ärger mit meinem Doktorvater.«

»Und wovon lebst du?« Gardis bemerkte, dass sie in ihre alte Neugierde auf Menschen zurückfiel. Die Hauptregel, die Paul ihr gepredigt hatte, war ihr in Fleisch und Blut übergegangen: Jeder hat eine interessante Geschichte zu erzählen. Vor allem Menschen, die in irgendeiner Form um ihr Dasein kämpfen.

Heinz aß ohne Chaos auf dem Tisch. Er trank einen Schluck Bier und sagte: »Ich schreibe Texte für Programmhefte und CD-Booklets. Hin und wieder CD-Kritiken. Damit komme ich ganz gut über die Runden. Aber fachlich möchte ich weiterkommen. Ich suche noch nach dem großen Thema, das mich auf musikwissenschaftlichem Gebiet weiterbringt.«

»Da haben wir was gemeinsam.« Gardis deutete auf das Stadtmagazin. »Ich schreibe Interviews und Porträts.«

»Du bist Journalistin? Nicht schlecht.«

»Für diese Zeitschrift hier. Das heißt, ich war es bis vor Kurzem.«

Heinz legte sein Besteck ab und nahm das Kölnmagazin in Augenschein. »Haben Sie dich gefeuert?«

»Ich hatte vor knapp zwei Monaten einen Unfall und musste die Arbeit unterbrechen. Ich steige aber wieder ein. Ich suche gerade ein Thema.«

»Na, das kann ja nicht so schwer sein.«

»Es muss mit Köln zu tun haben. Und es sollte viele Leute interessieren. So gesehen klingt es ganz einfach.«

»Das schaffst du.« Heinz lächelte. Erstaunlich, wie freundlich und sympathisch er rüberkam. Dabei war er alles andere als attraktiv. Mit seiner Glatze und der dicken Brille, dem karierten Hemd und den ausgeleierten Cordhosen wirkte er wie der Prototyp eines langweiligen Strebers.

»Das ist wohl die Erfolgsformel«, sagte er. »Etwas machen, was jeden interessiert. Klingt leicht, ist aber schwer. Kennst du den Schriftsteller Thomas Pynchon?«

»Klar.« Gardis hatte von dem großen Unbekannten gehört. Manche behaupteten, es gäbe ihn gar nicht und seine Bücher stammten von irgendeinem Ghostwriter. Niemand hatte je mit Pynchon ein Interview gemacht. Es gab nur ein einziges altes Bild von ihm.

»Wenn du willst, kann ich dir einen Tipp geben.« Heinz schob den Teller weg, nahm einen Schluck aus dem Glas und lächelte Gardis zu. »Aber nicht ohne Gegenleistung.«

Sein Gesichtsausdruck verriet, dass er es auf einen kleinen Flirt abgesehen hatte. Sie beschloss, mitzuspielen.

»Was hast du anzubieten?«

»Ich meine das ganz ernst.«

»Kennst du Bestsellerautoren, von denen niemand weiß, wer sie sind?«

Er schüttelte den Kopf. »Keine Schriftsteller. Musiker. Ich kenne sozusagen einen Thomas Pynchon der Musik.«

»Wie bitte? Musiker, die sich nicht zeigen und doch berühmt sind? Wie soll das funktionieren? Sie stehen auf der Bühne, jeder kann sie sehen. Oder meinst du Musiker, die nur Aufnahmen machen?«

»Entschuldige, aber man merkt, dass du von der Szene keine Ahnung hast.« Es klang herablassend. Plötzlich wurde ihr klar, dass Heinz gar nicht flirten wollte. Er wollte den Schulmeister spielen.

»Ich zeige dir was.« Er nahm das Stadtmagazin und blätterte zu den Veranstaltungshinweisen. »Wenn du eine gute Journalistin bist, müsste dir dieses Konzert hier aufgefallen sein. Vor allem, da du für diese Zeitschrift arbeitest.« Er drehte das Heft, sodass sie den Eintrag lesen konnte, und klopfte mit dem Zeigefinger auf die Stelle. Der Hinweis bestand nur aus zwei Zeilen.

»Luc d’Auber«, las Gardis. »Klavierrecital. In der Philharmonie.«

»Das Konzert findet übermorgen statt.«

»Das sehe ich. Hier steht ja auch das Datum. Und was ist daran so außergewöhnlich?«

»Die Veranstaltung war sicher schon ausverkauft, als sie in der Philharmonie noch geplant wurde.«

»Also ist dieser Luc d’Auber ein erfolgreicher Pianist?«

»Nicht nur das. Er ist eine der geheimnisvollsten Persönlichkeiten des Musiklebens überhaupt.«

»Spielt er außergewöhnlich gut? Oder besonders schwere Sachen?« Gardis kannte viele berühmte klassische Werke und besaß eine Reihe von CDs. Aber das fachliche Wissen der Experten, die in der Lage waren, eine Fülle von Aufnahmen miteinander zu vergleichen und zu analysieren, fehlte ihr. Sie hatte auch eine Zeit lang die Geschichten über die Topkünstler der Branche verfolgt – zum Beispiel über den Geiger Nigel Kennedy, die Sängerin Anna Netrebko und wie sie alle hießen. Allerdings war ihr klar, dass die Journalisten, die sich mit solchen Leuten beschäftigten, Fachleute waren. Da konnte sie nicht mithalten. »Ich bin keine Musikjournalistin. Die werden sich doch sicher schon um ihn reißen. Da habe ich eh keine Chance.«

»Das siehst du falsch. Ich habe mich ein bisschen mit Luc d’Auber befasst. Ich meine, soweit das überhaupt möglich ist. Ich kann mit Sicherheit sagen, dass mit ihm noch nie jemand ein Interview gemacht hat.«

»Warum das denn nicht?«

»Weil er keine gibt.«

»Du meinst, er schottet sich vor Journalisten ab? Dann wird das doch eh nichts.«

»Wenn du es so siehst … Ich kann dir nur sagen, was ich weiß. Oder was ich nicht weiß.«

»Was soll das denn heißen?«

»Luc d’Auber soll einer der besten Pianisten der Welt sein. Und wie viele große Künstler hat er seine Marotten. Zum Beispiel gibt er generell sehr selten Konzerte. Höchstens eins im Jahr. Und sie finden spät in der Nacht statt. Gewöhnlich um zwölf. Mitternacht. Geisterstunde. Siehst du, hier steht es: ›Beginn vierundzwanzig Uhr‹.«

»Wie gruselig.« Gardis spürte, wie sie etwas lockerer wurde. Und wie ihre Neugierde erwachte. »Aber so eigenartig ist das nicht. In manchen Clubs geht es um diese Zeit erst los.«

»Wenn du mehr über Luc d’Auber erfährst, wirst du erkennen, dass er nichts mit der Clubszene zu tun hat.«

»Warum dann dieser Spleen?«

»Das weiß niemand. So wie niemand weiß, wer er ist.«

»Was? Das glaube ich nicht. Solche Musiker haben doch eine Biografie. Sie haben studiert, sie haben Lehrer gehabt, sie sind aufgetreten. So was ist doch rauszukriegen.«

»Nicht bei ihm.« Heinz’ Lächeln wurde süffisant. »Dass man so wenig weiß, schürt die Gerüchte. Und davon gibt es bei d’Auber jede Menge. Allein über seine Herkunft.«

»Der Name klingt französisch.«

»Aber es könnte ein Künstlername sein. Das ist ja nichts Besonderes. Wenn es auch in Klassikkreisen wiederum selten ist.«

Gardis betrachtete kopfschüttelnd die kleine, unschuldig aussehende Konzertankündigung. »Wenn jemand ein Konzert gibt, muss er Kontakt mit dem Veranstalter aufnehmen. Es gibt Verträge, Absprachen. Er muss ein Konto haben, auf das seine Gage überwiesen wird.«

»Das wird es geben.«

»Aber dann sickert es durch.« Sie überlegte. »Man müsste nur die Mitarbeiter im Konzerthaus bestechen, um dahinterzukommen.«

»Versuch es, und du hast deine Story.«

Wollte Heinz sie hinters Licht führen? Aber warum? Er wirkte nicht wie ein Spinner.

Wenn es stimmte, was er sagte, war dieser Klavierspieler tatsächlich ein Thema. Ein erfolgreicher Künstler, dessen Identität niemand kannte, der nicht in den Klassikcharts stand, der pressescheu war und so gute Musik machte, dass seine Konzerte sofort ausverkauft waren. Konnte es so etwas in der heutigen, von der Geilheit nach Marketing geprägten Zeit wirklich geben?

»Hast du ihn gehört?«, fragte sie.

»Nein. Und ich kenne auch niemanden, der das je getan hätte.«

»Das heißt, es gibt keine Aufnahmen?«

»Nicht dass ich wüsste.«

»Und das Konzert ist ausverkauft?«

»Mit Sicherheit.«

»Ich werde eine Pressekarte besorgen müssen.«

Morgen war Freitag. Sie konnte die Pressestelle der Philharmonie anrufen und …

»Viel Glück. Ich hoffe, dass es klappt. – Und hier kommt die Gegenleistung ins Spiel.«

Gardis nickte. »Du willst, dass ich zwei Karten auftreibe und dich mitnehme.«

»Ganz recht.« Heinz holte seine Geldbörse heraus und zählte das Geld für sein Essen auf den Tisch. Dann zog er einen Zettel hervor und schrieb etwas auf.

»Hier – meine Telefonnummer. Ruf mich an. Obwohl ich, ehrlich gesagt, nicht glaube, dass du Erfolg haben wirst.«

Gardis nahm den Zettel. »Freikarten für Journalisten gibt es doch immer?«

»Vergiss nicht: Die Presse ist unerwünscht.« Er stand auf und zog seinen Mantel an.

»Aber wie ist er so bekannt geworden? Wer kennt ihn überhaupt?«

»Rätsel über Rätsel. Löse sie, und du hast deinen Job wieder. Viel Erfolg. Und melde dich.«

Er ging und überließ Gardis ihren Gedanken.

Sie starrte auf die Zeilen im Kölnmagazin. Warum brachte Paul diesen Veranstaltungshinweis, ohne im redaktionellen Teil ein Wort darüber zu verlieren? Sie kannte die Antwort. Weil er einfach, ohne nachzudenken, die Termine übernahm. Paul hatte keine Ahnung davon, dass dieser Auftritt außergewöhnlich war. Er verstand nichts von klassischer Musik.

Sie stand auf, holte den gesamten Pressestapel herüber und blätterte alles aufmerksam durch. Im Kölner Stadt-Anzeiger entdeckte sie eine Meldung.

Luc d’Auber gastiert in Köln

Luc D’Auber gehört zu den zeitgenössischen Musikern, die der Fachwelt immer noch Rätsel aufgeben. Und das nicht allein wegen der Meisterschaft seines Spiels, sondern vor allem auch wegen seiner Person: Der Pianist Luc d’Auber verbirgt sich systematisch vor der Presse und ist so sparsam mit Informationen über sich selbst, dass man noch nicht einmal sein Geburtsdatum kennt – von seiner Herkunft, seinem Geburtsort und seinem Ausbildungsweg ganz zu schweigen. Morgen Abend gastiert der Künstler in der Kölner Philharmonie, und dass sein Recital um Mitternacht beginnt, gehört zu den besonderen Ritualen seiner Konzerte. D’Aubers Auftritte sind so selten, dass jeder Veranstalter innerhalb von wenigen Stunden nach Bekanntgabe mit ausverkauftem Haus rechnen kann. Auch dieses Zeichen für d’Aubers immensen Erfolg schürte in der Vergangenheit immer wieder Gerüchte: So heißt es, es gebe eine eingeschworene Fangemeinde, die die Karten en gros erwirbt und unter sich verteilt …

Gardis spürte, wie ihr Herz schneller schlug. Oh mein Schicksal, du bist wieder auf meiner Seite, dachte sie.

Sie musste alles tun, um diese Geschichte zu bekommen!

Doch plötzlich brach ein anderer Gedanke mit einer solchen Wucht über sie herein, dass es ihr fast den Atem nahm. Er wurde von dem Bild des Raubvogels begleitet, der die kleine Amsel in seinen Fängen gepackt hielt. Gardis kam es vor, als würde sie den Würgegriff am eigenen Hals spüren.

Was war, wenn Yvonne auf diese Geschichte kam? Wenn sie ihr diesen d’Auber wegschnappte? Wenn sie über ihren einflussreichen Onkel einen Weg fand, an den Pianisten heranzukommen? Während sie hier noch herumsaß?

Sie musste sofort nach Hause. Sie musste nachdenken. Recherchieren.

Sie bezahlte, stand auf und trat in den Regen hinaus. Jemand rief hinter ihr her. Es war die Kellnerin. Gardis hatte Heinz’ Zettel auf dem Tisch vergessen.

Nervös stopfte sie ihn in die Hosentasche und machte sich auf den Heimweg.

* * *

Seine Finger glitten in rasender Geschwindigkeit über die Tasten des Flügels und ließen eine Wolke aus Tönen entstehen. Sein Zeitgefühl war verschwunden, er hätte ewig weiterspielen können. Er bedauerte, dass er nur zwei Hände besaß. Am liebsten hätte er einen ganzen Klangkosmos geschaffen, der alle achtundachtzig Töne der Klaviatur gemeinsam zum Klingen brachte.

Er hielt die Augen geschlossen. Nicht er spielte, sondern es spielte. In seinem Inneren, in den letzten Winkeln seiner Seele war eine Kraft erwacht, die den komplizierten Gesetzen der Musik blind folgte. Ohne Bewusstsein. Wie in Trance.

Was suchst du?

Ihre Stimme drang unaufgefordert in seinen Geist.

Was suchst du nur?

Bist du nicht glücklich mit dem, was du hast?

Er reagierte, während seine Finger weitere Klangkaskaden in Gang setzten, immer neue Kombinationen von Melodien und Harmonien hervorbrachten.

Nein, er war nicht glücklich. Es stimmte: Er suchte.

Er suchte voller Verzweiflung, aber das durfte er ihr gegenüber auf keinen Fall zugeben, obwohl er sicher war, dass sie, die so viel Macht über ihn besaß, es wusste. Dass sie lauerte. Dass sie immer wieder versuchte, sein Spiel zu hintertreiben, seine Suche zu beenden. Ihn zum Aufgeben zu bewegen.

Was suchst du?

Du brauchst das nicht zu tun. Bleibe bei mir. Lass mich teilhaben.

Die Stimme verlor sich. Er hob die Hände, und das Gebäude aus Musik, das er so mühsam seit seinem Erwachen errichtet hatte, fiel in sich zusammen.

Er schlug die Augen auf.

Sie stand vor ihm und lächelte ihn an. Sie trug das Kleid, das er an ihr so liebte, und sie hielt etwas in der Hand. Ihre Violine? Nein, es war ein Gefäß, ein Krug aus Porzellan.

Schrecken durchfuhr ihn. Sie war auf der Jagd gewesen. Und sie forderte von ihm, dass er ihr Tribut zollte.

Wieder war seine Suche vergebens gewesen. Wieder hatte er eine Nacht verloren.

»Hier«, sagte sie mit diesem Ausdruck, mit dem sie ihrer Stimme Verlockung zu verleihen versuchte. »Für dich.«

Sie hielt ihm das Gefäß hin, und er brauchte nicht hineinzusehen, um zu wissen, was es enthielt. Der metallische Geruch, der ihm in die Nase stieg, sagte alles.

»Dein Opfer, Geliebter. Erbringe dein Opfer, damit ich weiß, dass du noch zu mir gehörst.«

Ein böses, dumpfes Begehren erwachte in ihm. Jeder Gedanke an Musik verging. Das Andere, das Unaussprechliche legte sich darüber wie eine graue Schicht aus Mehltau. Er konnte nichts dagegen tun, war machtlos.

Noch während er der Versuchung zu widerstehen versuchte, griff er unbewusst nach dem Krug. Die Wärme des Inneren schien zu leben.

»Lass es uns gemeinsam tun«, raunte sie jetzt ganz nah. Eine feine rötliche Spur führte hinab zum Kinn. Ihr heller Ausschnitt war ebenfalls besudelt, und sie wusste genau, dass es nicht nur der Geruch, der Odem des Blutes war, der ihn willenlos machte, sondern auch dieser Anblick.

Sie nahm den Krug, setzte ihn zuerst an ihre Lippen, dann an seine – doch erst, als er bereits nach dem roten Saft lechzte wie ein Verdurstender nach Wasser.

Der Geschmack der leicht sämigen Flüssigkeit auf seiner Zunge traf ihn wie ein Blitz aus purer Energie.

»Ich wusste, dass du noch auf meiner Seite bist«, hörte er sie sagen, während eine Welle der Selbstverachtung in ihm hochschlug.

4

Gardis brachte die vier Stockwerke hinter sich und betrat ihre winzige Wohnung. Der Flur war so klein, dass man sich gerade umdrehen konnte. Hinter einem Durchgang folgte eine schmale Küchenzeile, gegenüber die Tür zum Bad, in dem sich Toilette, Waschbecken und Dusche drängten. Alles war so nah beieinander angebracht, dass man sich die Zähne putzen konnte, während man auf dem Klo saß. Mit ein bisschen körperlichem Geschick war es sogar möglich, sich dabei noch in der Badewanne die Haare zu waschen. Das Wohn-, Schlaf- und Arbeitszimmer – alles ein einziger Raum und kaum länger als Gardis’ Bett an der Wand – war mit einer Glastür versehen, hinter der ein schmaler Balkon in das Dach gebaut war.

Sie hatte sich oft gefragt, warum man nicht auf den Austritt verzichtet und stattdessen das Zimmer vergrößert hatte. Aber wenn sie ehrlich war, freute sie sich darüber, gelegentlich ins Freie treten und den Blick über Köln genießen zu können.

Sie brachte ihren Mantel in der winzigen Garderobe unter und fühlte sich, wie sich eine Schnecke fühlen mochte, wenn sie sich in ihr Haus zurückzog.

An der Stirnseite des Wohnraumes, neben der Balkontür, stand ihr Schreibtisch, auf dem das aufgeklappte Notebook auf sie wartete. Sie fuhr es hoch und begann, den Namen Luc d’Auber zu googeln. Nach einer halben Stunde griff sie zum Telefon und wählte die Nummer von Paul Breuer.

»Hallo?«

Ein Glück, er war noch im Büro.

»Paul? Gardis hier.«

»Hör mal … es tut mir leid wegen vorhin. Aber ich kann da nichts machen, und das weißt du.«

Sie stoppte seine Verteidigungsrede. »Ich möchte auf unser Gespräch zurückkommen.«

»Was meinst du?«

»Dein Angebot, dass ich dir eine Story liefern soll, die den Verleger in Erstaunen versetzt.«

»Hast du eine?«

»Paul, hörst du mir überhaupt zu? Deswegen rufe ich an.«

»Leg los.«

Jetzt gefiel ihr Paul besser. Er war wieder der kurz angebundene Chefredakteur, der wusste, was er wollte, und der das Potenzial seiner Leute kannte und förderte. Ihr war klar, wie die Verwandlung zustande gekommen war. Um diese Uhrzeit befanden sich die meisten Mitarbeiter schon zu Hause oder auf dem Heimweg. Sicher auch diese Yvonne, die sich wahrscheinlich in irgendwelchen Nobelbars herumtrieb oder sich auf einen Clubbesuch vorbereitete. Für Paul war jetzt die beste Zeit zum Arbeiten.

Sie berichtete, was sie vorhatte. Sie fürchtete zwar immer noch, dass Yvonne ihr einen Strich durch die Rechnung machen und die Geschichte stehlen könnte. Doch dagegen konnte Gardis ohnehin nichts tun. Und um das Gespräch mit Paul kam sie nicht herum.

»Was hast du über diesen Typen herausgefunden? Ich meine, bei deiner Internetrecherche?«

»Es gibt über d’Auber nur ein paar Notizen auf amerikanischen Seiten, die sich mit klassischen Pianisten beschäftigen. Sonst nichts. Noch nicht mal einen Wikipedia-Eintrag.«

»Das klingt tatsächlich, als gäbe es den Mann gar nicht.«

»Und doch spielt er am Samstag ein Konzert.«

»Machen die von der Philharmonie keine Werbung für ihn? Gibt es keinen redaktionellen Beitrag in einer dieser Monatsvorschauen oder was auch immer die herausgeben?«

»Das habe ich überprüft. Aber da ist nichts. Man hat fast den Eindruck, als sei das Ganze ein Privatkonzert. Oder als habe der Künstler darum gebeten, dass keine Ankündigung dieser Art gemacht wird.«

»Und es hat noch niemand ein Interview mit ihm gemacht?« Paul konnte es offenbar immer noch nicht fassen.

»Wie oft soll ich das noch sagen?«

Er pfiff leise durch die Zähne. »Gute Arbeit, Gardis. Ich glaube, das ist unser Interview mit dem Papst.«

Das Interview mit dem Papst war ein geflügeltes Wort in der Redaktion, seit der Papst Köln zum Weltjugendtag besucht hatte. Niemand bekam ein Interview mit dem Heiligen Vater. Wem das doch gelang, der war der König unter den Journalisten.

»Du bist also einverstanden?«, fragte sie überflüssigerweise.

»Versuch es. Versuch es, auch wenn es wahrscheinlich aussichtslos ist.«

»Wieso aussichtslos?«

Paul lachte gequält. »Na, weil es eben das Interview mit dem Papst ist. Wir sind schließlich nur ein kleines Stadtmagazin. Dieser Typ ist sicher weltweit herumgekommen. Warum sollte er ausgerechnet mit jemandem von uns reden?«

»Als Barack Obama in Berlin war, hat sich eine Journalistin ins Fitnessstudio geschmuggelt, als er gerade trainierte. Daraus wurde eine Riesenstory. Traust du mir so was nicht zu?«

»Ehrlich gesagt, wollte ich genau das hören. Es zeigt mir, dass du noch die Alte bist. Verschwenden wir keine Zeit. Bring mir die Geschichte, und du bist wieder im Geschäft.«

»Aber kein Wort zu dieser Yvonne, klar?«

»Wofür hältst du mich? Und jetzt an die Arbeit.«

Gardis erhob sich, öffnete die Tür zu dem kleinen Balkon und trat hinaus. Kalte Luft umfing sie, vermischt mit der ewigen Wolke aus Verkehrslärm, der von den Ringen kam – aus dem Bereich hinter den schwarzen kantigen Gebäuden.

Wenn du diese Story schreibst, Gardis Schönborn, hast du jede Chance der Welt. Dann sind deine Tage beim Stadtmagazin ohnehin gezählt.

Ihr war klar, dass ihr nicht viel Zeit blieb. Das Wichtigste war, in das Konzert zu kommen. Es musste einfach eine Gelegenheit geben, mit dem Mann zu sprechen – und wenn es nur ein paar Minuten waren.

Sie legte die Hände auf die kalte, feuchte Metallbrüstung. Viel Arbeit kam auf sie zu, aber davor hatte sie keine Angst. Im Gegenteil. Endlich würde sie zurück in ihr Leben finden. Würde ihren Instinkt entscheiden lassen. Ihren Unfall und den Verlust des Vaters so weit in den Hintergrund drängen können, dass er nicht mehr war als eine vergilbte Fotografie aus ihrer Kindheit.

Sie genoss noch eine Weile das Gefühl, sich im Aufbruch zu einer neuen Aufgabe zu befinden. In solchen Situationen hatte sie schon oft auf diesem Balkon gestanden.

Etwas lenkte sie ab. Eine Bewegung am Himmel. Weit hinter dem Ring, in westlicher Richtung. Da reflektierte etwas an den hellen Wolken. Etwas Rötliches.

Das musste ein Laser sein. Sie sah nicht zum ersten Mal, wie sich ein vom Boden abgeschossener Lichtstrahl im Himmel brach, sodass man glauben konnte, da sei ein UFO unterwegs. Der Laser war gewöhnlich am Ort eines großen Clubs oder Konzertevents aufgebaut und zeigte den Weg dorthin wie der Stern von Bethlehem. Hier, in Sichtweite von ihrem Balkon, war ihr so etwas noch nie aufgefallen.

Und der Laser sah anders aus als sonst. Dieser hier bewegte sich langsam und zögernd. Pulsierend. Normalerweise rotierte er. Tanzte und kreiste.

Sie kniff die Augen zusammen. Es war, als würde das Licht Spuren hinterlassen wie ein gewaltiger Pinsel, der an jeder Stelle, über den der Maler ihn führte, phosphoreszierende Helligkeit erzeugte. Dort wurden die Unebenheiten der Wolkendecke zu einem Relief aus rötlicher Watte.

War das ein Werbegag? Oder brannte dort hinten ein Feuer?

Jetzt sammelte sich die Lichtfläche und stellte sich in die Vertikale, um dann wieder zu zerbrechen und in vielen Farben aufzuscheinen.

Nein, das war kein Brand. Eher ein Feuerwerk. Irgendwo wurde ein Fest gefeiert.

Urplötzlich setzten sich die Lichtflecken wieder zusammen. Klare Konturen bildeten sich, und Gardis ertappte sich dabei, dass sie in dem Gewoge eine bekannte Form zu erkennen versuchte.

Und tatsächlich bekam das Muster einen Sinn.

Als hätte jemand einen Filmprojektor in den Himmel gerichtet, erschien auf der weißlichen Wolkenfläche die Szene des Raubvogels, der die Amsel packte. Die Umrisse blieben wattig, aber Gardis konnte genau sehen, wie die arme gequälte Kreatur voller Verzweiflung mit dem Schnabel schnappte. Irgendwie gelang es diesem Lichtsystem dort hinten sogar, die schwarzen Flecken des Amselgefieders durch Aussparungen in den Wolken darzustellen.

Sie schloss die Augen und hielt sich am Geländer fest.

Was für ein Unsinn. Ihr Unterbewusstsein spielte ihr einen Streich. Das war alles.

Sie hatte einmal ein Interview mit einer Psychologin gemacht, die die Geheimnisse der Kreativität erforscht und darüber ein Buch geschrieben hatte. Der menschliche Geist sei darauf programmiert, im Unsinnigen Sinn zu suchen, hatte sie gesagt. Zufälligen Reizen eine Bedeutung, eine Abfolge von Ursache und Wirkung zu geben, Bekanntes darin wiederzuerkennen. Und die Betrachtung der Wolken zeigte dieses Phänomen am besten. Der Erste sah in den Formen am Himmel ein Nilpferd, der Nächste ein Gesicht, der Übernächste einen Laib Brot.

Schau hin, forderte sie sich auf, dann siehst du, dass es nur Einbildung ist.

Aber das Bild war immer noch da. Etwas blasser zwar, doch deutlich erkennbar. Der Raubvogel wandte den Kopf. Sein spitzer Schnabel deutete genau auf Gardis.

Ein heftiger Schmerz erfasste ihre Unterarme. Sie hatte das Geländer so fest gepackt, dass sie sich verkrampfte. Außerdem schwitzte sie unter ihrem dünnen Pullover. Mitten in der Novemberkälte pumpte ihr Körper Hitze nach draußen, sie spürte Schweiß auf dem Rücken, aber sie blieb standhaft und starrte auf die Erscheinung dort im Westen.

Ich bleibe hier, bis es verschwindet, sagte sie sich. Und wenn es die ganze Nacht dauert.

Als hätten ihre Gedanken etwas bewirkt, verblasste das Bild. Die Konturen wurden milchig und verschwammen zu einem riesigen hellen Oval, das sich in eine längliche Form – einen Zeppelin, eine Raupe – verzog.

Gardis löste ihre verkrampften Hände. Ihr Rücken fühlte sich eisig an. Sie ging hinein.

Angenehme Wärme empfing sie in ihrer Wohnung.

Sie schloss die Tür und schob den Vorhang zu. Dabei biss sie so fest die Zähne aufeinander, dass es knirschte.

5

Sie schlief traumlos. Als sie erwachte, kam es ihr vor, als habe sie sich gerade erst hingelegt. Hinter dem Vorhang zum Balkon wartete ein grauer Novembertag. Der Wecker zeigte kurz vor halb acht.

Mit der dampfenden Kaffeetasse ging sie an den Computer. Während er hochfuhr, wuchs ihre Ungeduld und verwandelte sich in Erregung.

Gardis wiederholte die Recherchen von gestern und dehnte ihre Erkundungen auf die Archive verschiedener Zeitungen aus. Im Prinzip erfuhr sie nichts Neues. D’Auber blieb ein Phantom.

Schließlich durchforstete sie das Angebot einschlägiger CD-Verkaufshäuser. Heinz hatte recht gehabt. Es gab keine Aufnahmen.

Endlich war es neun Uhr. Die richtige Zeit, Menschen in Büros zu kontaktieren.

Sie versuchte es als Erstes in der Pressestelle der Kölner Philharmonie. Eine Frau meldete sich.

»Guten Morgen, Schönborn vom Kölnmagazin. Ich hätte eine Frage wegen eines Konzerts.«

»Gerne.«

»Luc d’Auber. Morgen Abend.«

»Was möchten Sie wissen?«

Ich sage ganz direkt, worum es mir geht, dachte Gardis. Alles andere wird nicht funktionieren. Den Presseleuten kann man nichts vormachen. Doch ehe sie etwas sagen konnte, sprach schon die Frau weiter.

»Sie wissen, dass Interviewanfragen unerwünscht sind? Der Künstler möchte es so.«

»Ich habe den Artikel im Stadt-Anzeiger gelesen. Aber ich dachte …«

»Wir können Ihnen leider nicht weiterhelfen. Herr d’Auber lässt niemanden an sich heran.«

»Könnte ich dann vielleicht einige Informationen über ihn bekommen?«

»Wenn ich welche hätte, gerne. Aber ich kann Ihnen versichern: Was im Stadt-Anzeiger steht, ist alles, was wir wissen. Was überhaupt jemand weiß. Vielleicht finden Sie noch Informationen im Internet, aber da muss man vorsichtig sein. D’Aubers Fans neigen zur Spekulation.«

»Das habe ich schon überprüft. Ein bisschen was können Sie mir doch sicher trotzdem sagen. Zum Beispiel wie oft er schon in Köln aufgetreten ist.«

»In der Philharmonie ist es das erste Mal.«

Gardis wusste, dass der Konzertsaal seit 1986 existierte. »Dann ist das Konzert ja wirklich eine Sensation. Warum stellen Sie es nicht mehr heraus?«

»Er hat eine große Anhängerschaft. Die Karten waren sofort ausverkauft.«

Gardis griff zum Stift, um sich Notizen zu machen.

»Aber wie kommen die Konzerte zustande? Er muss doch eine Agentur haben. Oder sonst jemanden, der an Sie herantritt. Einen Kontakt.«

»Es gibt einen Briefwechsel. Herr d’Auber hat wohl ein Postfach. Aber niemand weiß, wo er lebt. Ansonsten ist das Konzert organisatorisch ja nicht aufwendig. Er spielt grundsätzlich allein. Er braucht also nur unseren Flügel.«

»Grundsätzlich? Wissen Sie von anderen Auftritten? In anderen Städten?«

»Es hat wohl andere Konzerte gegeben. Vor ungefähr zehn Jahren soll er im Beethovenhaus in Bonn gewesen sein. Zwischendurch auch in Neuss.«

Nicht gerade die allergrößten Konzertstädte. Und alle Orte lagen im Rheinland. Ob das ein Zufall war? Lebte er hier?

Gardis schrieb auf ihren Block: »Bonn, Neuss. Fangemeinde«.

Ob es da irgendwelche Internetforen gab, an die man über die normalen Suchmaschinen nicht herankam?

»Haben Sie keine Angst, dass im Konzert jemand auf die Bühne springt, um an ihn heranzukommen? Oder ihn entführt?«

»Na, das wäre ja wohl übertrieben … Ich kann Ihnen nicht weiterhelfen, Frau Schönborn. Es haben sich bereits mehrere Journalisten gemeldet, aber auch denen konnte ich nicht mehr sagen. Ich wünschte, es wäre anders. Gerade wir sind ja an einer Berichterstattung interessiert.«

»Eine Frage noch: Kennen Sie jemanden, der ihn persönlich getroffen hat?«

»Ich kenne keinen. Nur Leute, die immer wieder versuchen, an ihn heranzukommen.«

»Wie erhält er seine Gage? Auf welches Konto geht sie?«

Die Frau lachte. »Das kann ich Ihnen nun wirklich nicht sagen. Sogar wenn ich es wüsste, würde ich es nicht tun.«