9,99 €

Mehr erfahren.

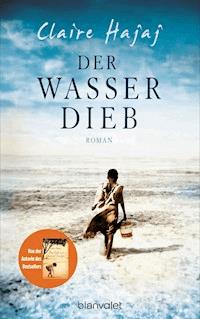

- Herausgeber: Blanvalet Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2017

Er kam, um zu helfen, doch zwischen Hoffnung, Liebe und Verrat verließ er den Weg der Gerechten ...

Nach dem Tod seines Vaters, eines Arztes, der ihn stets ermahnte, etwas Sinnvolles zu tun, geht der englische Ingenieur Nick nach Afrika, um dort ein Kinderkrankenhaus zu bauen. Doch nach kurzer Euphorie gerät er zwischen alle Fronten. Er verliebt sich in Margaret, die Frau seines Gastgebers. Ihre Affäre droht nicht nur, das Glück einer ganzen Familie zu zerstören – sondern auch die Zukunft des jungen JoJo, der zu Nick wie zu einem Helden aufschaut. Darüber hinaus erkennt Nick, dass sein Arbeitgeber, der Gouverneur, korrupt ist. Er will aber nicht mehr tatenlos zusehen, wie die Bevölkerung von teuren Wasserlieferungen abhängig ist, obwohl ein einfacher Brunnen alle retten könnte. Er entwendet Geld und macht sich an die Arbeit. Eine wohlgemeinte Tat, die schwerwiegende Folgen für ihn hat – und für alle, die er liebt …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 617

Ähnliche

Buch

Nach dem Tod seines Vaters, eines Arztes, der ihn stets ermahnte, etwas Sinnvolles zu tun, geht der englische Ingenieur Nick nach Afrika, um dort ein Kinderkrankenhaus zu bauen. Doch nach kurzer Euphorie gerät er zwischen alle Fronten. Er verliebt sich in Margaret, die Frau seines Gastgebers. Ihre Affäre droht nicht nur, das Glück einer ganzen Familie zu zerstören – sondern auch die Zukunft des jungen JoJo, der zu Nick wie zu einem Helden aufschaut. Darüber hinaus erkennt Nick, dass sein Arbeitgeber, der Gouverneur, korrupt ist. Er will aber nicht mehr tatenlos zusehen, wie die Bevölkerung von teuren Wasserlieferungen abhängig ist, obwohl ein einfacher Brunnen alle retten könnte. Er entwendet Geld und macht sich an die Arbeit. Eine wohlgemeinte Tat, die schwerwiegende Folgen für ihn hat – und für alle, die er liebt …

Autorin

Claire Hajaj, 1973 in London geboren, hat ihr bisheriges Leben zwischen zwei Kulturen, der jüdischen und der palästinensischen, verbracht und versucht, sie zu vereinbaren. In ihrer Kindheit lebte sie sowohl im Nahen Osten als auch im ländlichen England. Sie bereiste alle vier Kontinente und arbeitete für die UN in Kriegsgebieten wie Burma oder Bagdad. Sie schrieb Beiträge für den BBC World Service, außerdem veröffentlichte sie Artikel in Time Out und Literary Review. Ihren Master in Klassischer und Englischer Literatur hat sie in Oxford gemacht. Zur Zeit lebt sie mit ihrem Mann und ihrer Tochter in Beirut.

Von Claire Hajaj bereits erschienen Der Duft von bitteren Orangen

Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvaletund www.twitter.com/BlanvaletVerlag

Claire Hajaj

Der Wasserdieb

Roman

Aus dem Englischen von Karin Dufner

Die Originalausgabe erschien 2017 unter dem Titel »The Waterthief« bei Oneworld Publications, London.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Copyright der Originalausgabe © 2017 by Claire HajajCopyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2017 by Blanvalet in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 MünchenRedaktion: Angela KuepperUmschlaggestaltung: www.buerosued.deUmschlagmotiv: plainpicture/Millennium/Lee FrostED · Herstellung: SamSatz: Uhl + Massopust, AalenISBN 978-3-641-21602-3V003

www.blanvalet.de

Auf dieser Welt gibt es drei große Flüsse, in denen die Sünder sich reinigen: den Fluss der aufrichtigen Reue, den Fluss der guten Taten, der die Sünden ringsumher ertränkt, und den Fluss des gewaltigen Unheils, das Abbitte für die Sünden leistet … Also schwimm – und habe Geduld.

IBN AL-QAYYIM RAHIMAHULLAH,Madāri as-Sālikeen (Stationen des Suchenden)

Zwei Männer bringen Nicholas weg. Weiße Männer. Ich beobachte sie durch das Fenster des Streifenwagens. Einer packt ihn an der Schulter, der andere am Arm. Sie verschlingen seine Haut wie Münder.

Nagodeallah fürchtet sich vor ihnen. Sie zappelt und schreit auf meinem Schoß. Sie ist schwer geworden wie eine Ziege. Goggo findet, dass ich Nagode zu fest halte. Hey, Junge, lass sie los, sagt sie. Soll sie doch schreien. Aber Goggo hat keine Ahnung. Sie hat nicht mal mehr Zähne im Mund. Sie tut nichts weiter, als um uns zu weinen oder an ihrem Zahnfleisch zu saugen. Also drücke ich meine Schwester fest an mich. Pssst, sage ich, so wie Mama es täte.

Nicholas hat uns noch nicht bemerkt. Er blickt zurück zum schwarzen Rollfeld. An dessen Ende wartet ein Flugzeug auf ihn. Riesig, wie eine Bestie. Wie das Pferd aus Mamas Geschichten von den weißen Pferden mit Flügeln. Ein Streitross für Nicholas, mit dem er uns davonfliegen kann.

Die Männer haben zornige Gesichter. Das weiß ich, weil ich auch zornig bin. Das haben sie mir in ihren speziellen Lektionen beigebracht. Sie baten mich darum, alles zu zeichnen, was passiert ist. Aber ich konnte nur den Brunnen zu Papier bringen. Deinen Brunnen, Nicholas. Den, den du gestohlen hast wie Robin Hood, der uns alle retten würde. Das waren deine Worte. Ich habe ihn so gezeichnet, wie er war, als ich hinuntergeblickt habe, groß war er und schwarz. Diese Männer sind groß und weiß.

Ich höre, wie einer von ihnen mit Nicholas spricht. Er sagt, dass er Glück gehabt habe. Er sagt so etwas wie: »Sie wissen ja gar nicht, was Sie für ein Glück gehabt haben, Kumpel!« Kumpel. Nicholas sagt das auch oft. Es bedeutet »mein Freund«.

Nur dass diese Männer nicht seine Freunde sind. Sie haben seine Hände gefesselt. Und sein Gesicht ist weiß, so weiß wie die Geister. Als er zu uns kam, war er rosa. Mama hat über ihn gelacht. Aber die Feuer haben ihn versengt. Sie haben uns alle versengt und nichts als Knochen übrig gelassen.

Als die Polizistin erschien, um uns die Sache mit Nicholas mitzuteilen, meinte Goggo: Gepriesen sei Allah. Endlich sind wir ihn los. Sie hat ihm nicht verziehen. Sie will Blut schmecken und keine Tränen. Manchmal sehe ich das Blut in meinen Träumen. Ich sehe sie, Mama, Nagode, Adeya und die anderen. Es strömt rot von ihren Wangen.

Adeya hat mich überredet herzukommen. Die Polizistin sagte: Er hat nach dir gefragt, JoJo, jeden Tag. Möchtest du ihn nicht sehen?

Goggo hat ausgespuckt. Aber Adeya hat zu mir gehalten. Sie ist sehr gewachsen und schon so groß wie Mama. Nach den Feuern sagte ich zu ihr: Du kannst bei uns leben, du bist wie unsere Schwester. Ich werde mich um dich kümmern wie um Nagode. Und Adeya sagte: Ja, JoJo. Aber wenn wir erwachsen sind, kannst du dich daran erinnern, dass ich nicht deine Schwester bin.

Also habe ich Ja zu der Polizistin gesagt, für Adeya. Das Wort in meinem Mund hieß nein, doch ein Ja hat sich durch meine Zähne gezwängt. Deshalb hat der Polizeiwagen uns im Morgengrauen abgeholt. Er hat elektrische Fenster. Ich habe sie aufgemacht, damit der Wind Nagodes Haar strubbeln konnte.

Jetzt steht die Polizistin neben meinem Fenster und wartet. Die Autotür ist noch geschlossen. Und ich habe Angst, sie zu öffnen. Türen sind Prüfungen, hat Baba gesagt. Wir entscheiden uns, hindurchzugehen oder stehen zu bleiben. Ich weiß nicht, ob hindurch der richtige Weg ist. Aber ich bin jetzt ein Mann. Also muss ich selbst entscheiden.

Ich hebe die Hand und öffne die Tür. Nagode hält sich an mir fest, als wir ins Licht treten. Die Polizistin weicht zurück. Und dann sieht Nicholas mich endlich.

JoJo, sagt er.

Ich will sagen: keine Chance, Nicholas. Nein, Kumpel. Nagode und ich, wir können dir nichts geben. Wir sind nur gekommen, um dich abfliegen zu sehen.

Doch meine Kehle schmerzt, und die Worte bleiben darin stecken. Meine Arme fangen an zu zittern, und ich kann Nagode nicht länger halten. Deshalb gebe ich sie der Frau von der Polizei. Eines Tages werden meine Arme stärker sein. Eines Tages wird Nagode sprechen. An diesem Tag werde ich ihr unsere Geschichten erzählen. Ich werde ihr von Mama und Baba berichten. Von dir, Nicholas, den Boys, den Feuern und dem Brunnen. Wir werden uns weiter erinnern, wenn wir erwachsen sind. Das ist es, was ich dir sagen will, Nicholas. Wir werden uns erinnern.

Aber erinnerst du dich auch? Erinnerst du dich, wie wir unsere Burg gebaut haben? Es war eine tolle Burg. Mit einem Burggraben und Türmen. Mama hat eine Flagge dafür genäht. Du hast mir beigebracht, wie man eine Burg baut, damit sie fest steht. Jede einzelne Wand drückt gegen die anderen und zieht zugleich daran, hast du gesagt. Wenn auch nur die kleinste davon einstürzt, werden alle anderen schwächer. Doch gemeinsam sind sie ausbalanciert. So erhält ein Gebäude seine Stabilität.

Ich möchte dir erklären, dass ich das inzwischen verstehe, Nicholas. Ich brauche deine Lektionen nicht mehr. Ich besuche eine gute Schule. Ich bin der beste Schüler. Jeden Abend sitze ich mit Adeya zusammen, und wir lernen die Sprache der Zahlen. Adeya sagt, dass die Zahlen zu uns sprechen. Wie die Geister, Nicholas. Manchmal sprechen sie noch immer zu mir. Sie zerren an meinem Innersten. Das tut weh, und ich weine, wenn Adeya es nicht merkt. Aber ich werde dadurch auch stark werden, eines Tages.

JoJo, bitte, sagt er. Bitte. Und nun weine ich. Weil ich noch nicht bereit dafür bin, dass du gehst. Ich verzeihe dir noch nicht, Nicholas. Ich muss dir ein paar wichtige Dinge erzählen. Ich will dir sagen, dass ich erwachsen werde und Adeya heiraten will, eines Tages. Und dass Nagode laufen kann, lesen und schreiben und niemals krank oder durstig sein wird. Aber jetzt ist nicht die Zeit dafür. Sie schleppen dich von uns weg.

Deshalb bin ich nun an der Reihe, Nicholas. Es ist meine Aufgabe, uns zu retten. Ich werde diese Männer mit ihren starken Händen aufhalten. Denn wir haben es versprochen, Nicholas. Wir haben versprochen zusammenzubleiben.

Ich öffne den Mund, um dich zu rufen. Doch die Worte sind wie Steine, und mein Herz ist ein tiefes Gewässer. Als ich die Hand nach dir ausstrecke, packt mich die Polizistin an der Schulter. Ich will mich mit aller Kraft losreißen.

Und dann spüre ich es, das innere Gleichgewicht. Ich kann deinen Namen aussprechen.

Und du blickst dich noch einmal um; du wendest dich von den großen Männern und dem Flugzeug ab und uns zu.

Sehen wir einander, du und ich? Siehst du meine Hand und das, was ich hier habe? Denn ich weiß, Nicholas, ich weiß, was ich tun muss und wie ich es zu einem Ende bringen kann.

Trockenzeit

Die Türen des Terminals glitten auf; Nicholas trat durch die Milchglasscheiben ins grelle Sonnenlicht hinaus. Zwei Träger griffen nach seinem Koffer, als er vorbeiging: die Handflächen rau wie Sand, die Augen dunkel vor Bedürftigkeit.

Er lehnte den Rücken gegen das kühle Glas und lauschte den Gesprächsfetzen des Nachmittags. Die Straße am Flughafen schlängelte sich unter einem endlosen Himmel bis hin zur Hauptstadt. Autoabgase stiegen langsam und spiralförmig über den namenlosen Bäumen auf, deren dunkle Blüten herabfielen und den roten Straßenrand bedeckten.

Am Horizont kräuselten sich violette Wolkenbänke und ballten sich zusammen. Flirrende Wellen feuchter Hitze durchweichten sein dünnes Hemd und ließen eine beinahe vergessene Glückseligkeit wieder zum Leben erwachen.

Vor neun Stunden hatte er sich zurückgelehnt und den sanften Start in Heathrow gespürt, der Himmel war ihm in einem strahlenden Blau entgegengerast. Sieh um Punkt zwölf aus dem Fenster, hatte er Kate beim Abschiedskuss gesagt. Ich werde, genau über dir, ein Au revoir aus über elftausend Metern winken.

Ihr Gesicht hatte blass gewirkt im Flackern der Anzeigetafel. Eine Faust zeichnete sich unter der blauen Wolle ihrer Jackentasche ab. Wie Superman, erwiderte sie lächelnd, als seine Lippen ihre helle, nach Mandelcreme duftende Wange streiften.

Dieser Kuss haftete noch an seinen Lippen; er schmeckte weiterhin nach Schuldgefühlen. Das erste Mal hatte er sie auf einer Gartenparty der Firma geküsst, während der Sonnenschein die Weißweintropfen auf ihren Lippen aufblitzen ließ. Kate war schon seit Monaten ein Objekt der Begierde in seinem Büro gewesen – die Verkörperung von Selbstsicherheit und fehlerfreien Texten, mit denen sie der Geschäftsleitung Kommunikationsstrategien präsentierte, während ihr das dichte Haar über den Rücken fiel. »Du bist eine Überredungskünstlerin«, hatte er ihr gesagt. »Du schaffst es, dass die Leute genau das wollen, was du ihnen sagst.« Es war eine ziemlich plumpe Anmache. Sie nahm das Kompliment mit einem spöttischen Achselzucken entgegen.

»So denken alle über PR-Leute. Andere sind begabt, wir reden nur. Ich sollte es mir auf die Visitenkarte drucken lassen. Communi-Kate.«

Er hatte ihr zugelächelt. »Compli-Kate.« Sie hatten gelacht – damals und später dann, an einem dämmrigen Londoner Abend nach der Arbeit und unter dem Einfluss von Alkohol. Er hatte sich wie ein Voyeur gefühlt, als sie ihr professionelles Selbstvertrauen abgelegt und die darunterliegenden Ängste entblößt hatte. Sie konnte niemals einen Mann anlächeln, ohne sich zu fragen, ob er es ihr eines Tages übel nehmen würde, dass sie nicht mit ihm geschlafen hatte. Sie mochte es nicht, mit ihrem Äußeren zu spielen, doch ihr Gesicht war zu blass ohne Make-up – wie ein Mannequin ohne die ganze Schminke. Ihre Mutter war eine Kronanwältin gewesen; sie hatte Sorge, dass ihr eigenes Leben vergleichsweise trivial war. Sie wollte zu viel von anderen, und vielleicht war sie deshalb dazu verdammt, allein zu sein. Sie waren so verlockend gewesen, diese flüchtigen Einblicke in die menschliche Schwäche, ein knappes Lüften von Salomes Schleier. Es hatte ihn zu ihr hingezogen wie ein Strudel, unter die oberflächliche Anziehung. Und bei jener Party im Frühjahr war seine Aufmerksamkeit weg von dem harmlosen Geplänkel zu der Gänsehaut gewandet, die über ihre weißen Arme lief. Ihr Seidenhemd war zu dünn gewesen, es hatte sich an sie geschmiegt, wagemütig in der tückischen Frühlingssonne – und er hatte sich vorgestellt, wie seine Hand darüberfuhr und auf der leichten Wölbung ihres Bauches zum Liegen kam, der selbst durch endlose Sitzungen im Fitnessstudio nicht flacher wurde. Als sie zu ihm aufgesehen hatte, hatte er den Wein in ihrem Atem riechen können, die Lippen blass und kalt wie die Schwingen eines Schwans. Später pflegte sie zu behaupten, er habe sie zuerst geküsst. Doch er erinnerte sich nur noch an den Geruch nach Wein und Mandeln, ein verwirrendes Gemisch von Nervenkitzel und Beunruhigung.

Innerhalb eines Jahres waren sie vom ersten Kuss auf die Verlobung zugerast – Nick hatte ihr gleich nach der Beerdigung seines Vaters einen Antrag gemacht. Und nun, nur wenige Monate danach, waren sie in diesen verhaltenen Abschied am Flughafen hineingeschlittert …

Als er ihr zum ersten Mal von seinem Vorhaben erzählt hatte, hatte sie noch anteilnehmend gelacht, wie aus Mitgefühl der Gesunden gegenüber den Betroffenen. Doch als er unter der Anzeigetafel gezögert hatte, hatte ihre Hand seinen Arm wie in einem letzten, verzweifelten Appell umklammert. Es ist noch nicht zu spät, das weißt du.

Zu spät wofür?, hatte er gefragt und sich selbst dafür gehasst, sie darauf zu reduzieren, während er spürte, wie sich ihre Finger durch das Hemd in seine Haut und in die Zweifel gruben, die darunter lauerten. Um deine Meinung zu ändern, hatte sie erwidert. Er sah sie vor sich … Ihr dunkles Haar, das er anfangs mit Ehrfurcht berührt hatte, wenn es ihm im Licht ihres Schlafzimmers ins Gesicht fiel, war zu einem straffen Pferdeschwanz gebunden, der ihre Schläfen und ihr zitterndes Kinn freigab. Ihr Verlobungsring funkelte ihn an wie ein drittes Auge. Um hier zu bleiben, wo du hingehörst.

»Nicholas? Hey! Verzeihung, sind Sie Nicholas?«

Nick öffnete die Augen und nahm eine von warmem Licht erfüllte Präsenz wahr. Eine Hand wurde ihm hingestreckt. Sein Blick folgte ihr, hinauf zum Gesicht eines Fremden, ein wenig vertraut von dem verschwommenen Schnappschuss in seiner Einsatzmappe. Eine Brille mit Stahlgestell saß auf einem furchtsam zurückweichenden Haaransatz. Eine sonnenverbrannte, rosige Stirn über eindringlichen blauen Augen. Plötzlich musste Nicholas daran denken, wie die Maulwürfe im Garten seiner Mutter gewütet hatten, während sie reglos an ihrer Staffelei saß.

»Jean-Philippe?«

»JP, bitte. Willkommen! Endlich. Keine Probleme mit dem Visum? Die können nämlich ganz schön zickig sein.« Er musterte Nick. »Aber wen haben wir denn da? Sie sehen ganz anders aus, als ich Sie mir vorgestellt habe! Ist nicht persönlich gemeint.«

Nicholas lachte. »Kein Problem. Ach, und nennen Sie mich bitte Nick.«

Jean-Philippe schleppte Nicks Koffer durch das Gedränge der wartenden Taxis. Körper stießen gegen ihn, warm und glänzend vor Schweiß. Geröstete Maiskolben auf einem Grill am Straßenrand füllten seinen Gaumen mit einem zarten, goldenen Geschmack, sodass ihm das Wasser im Munde zusammenlief. Dann bemerkte er einen grünen, erdigen Geruch – und noch etwas anderes, Faulig-Süßes, wie Abwasser. Die Stadt lag vor ihm, Gruppen von Häusern, die sich aneinanderdrängten, niedrig und mit roten Dächern. Das Zentrum war gerade noch am Horizont auszumachen, gezackte Türme aus Glas und Stahl, die sich in die Wolkenbank bohrten. Sie kamen zu einer braunen Limousine inmitten qualmender Autos. Hinter der mit Staub bedeckten Windschutzscheibe baumelte ein Kreuz an einer Kette aus bunten Perlen – schokoladenbraun, grasgrün, golden und blutrot.

»Damit meinte ich nur, dass Sie jünger sind, als ich dachte«, sagte JP, während er den Kofferraum öffnete und Nicks Gepäck hineinwuchtete. »Siebenundzwanzig? Achtundzwanzig?«

»Dreißig.«

»Normalerweise schicken sie ältere Helfer. Die Sinnkrise in der Karrieremitte, wissen Sie? Ha!«

Die Autositze waren ungepolstert, Metallgestänge schimmerte hindurch. Nick kurbelte das Fenster herunter, um die schwüle Luft hereinzulassen. Kleine Kinder schlenderten durch den Verkehr, bewaffnet mit Kaugummipäckchen und verrottenden Körben, bis zum Rand gefüllt mit Obst und Fliegen. Die meisten stoben auseinander, wenn gehupt wurde. Doch einige drängten sich heran, magere Fäuste hämmerten gegen Windschutzscheiben.

JP ließ den Motor an. »Jedenfalls sind Sie jetzt hier.« Gebäude ragten über ihnen auf, mit schwarz verschmierten, bröckelnden Fassaden. »Frisches Blut.« Musik knisterte aus dem Kassettenrekorder des Wagens – ein kehliger Klagegesang, begleitet von Trommelklängen, die Nick durchpulsten wie Flügelschläge. JPs Finger klopften den Rhythmus mit. »Femi – mögen Sie ihn? Er wird hier wie ein Gott verehrt, also sagen Sie Ja, wenn man Sie fragt. Das da ist eine Raubkopie seines letzten Albums, Mind Your Own Business – ein guter Ratschlag für die Neunziger, nicht wahr? Ich persönlich ziehe Ali Farka Touré vor. Der größte Blues-Man überhaupt. Aber er stammt aus einem Land, ein paar Grenzen weiter weg. Oh, ich sag’s Ihnen, Grenzen sind hier so eine Sache, alles Fehlentscheidungen, reine Erfindungen – die alte Geschichte. Aber wenn es um Musik und Fußball geht, ist der Patriotismus hier noch verrückter als in Europa – der African Cup of Nations. Also behalte ich meine Ansichten lieber für mich.«

Die Songtexte waren auf Englisch, doch Nick konnte ihre Bedeutung nicht ganz erfassen, während sie vorbeidrifteten, fließend und aufreizend, und durch das Fenster gesogen wurden in den Wirbel des Straßenlärms hinein. Es war eine neue Welt, die sich um ihn herum drehte und wo Fremdes und Vertrautes verschwammen: der Schrei der Straßenhändler über dem blechernen Klang eines Ghettoblasters, langschwänzige Vögel, die auf einem Baum saßen und piepten, der dunkel grollende Himmel über ihnen. Er atmete tief durch, während er sich JPs rhythmisch klopfender Finger bewusst war und der Bedeutung des ersten Eindrucks. Es ist zu früh, um überwältigt auszusehen. Er würde all das erst einmal verdauen müssen.

»Ich fürchte, ich weiß nicht gerade viel über afrikanische Musik«, sagte er und nahm Zuflucht in Ehrlichkeit. »Eine katholische Mutter – ich bin mit Kirchenliedern aufgewachsen.« »Kein Geldof? Kein Live Aid? Ich dachte, das wäre fundamental für die Briten.«

»Live Aid habe ich verpasst, da kamen meine Examen dazwischen. Meine Freundin liebt Bono, falls das irgendwie zählt?«

»Bono, mein Gott. Die Leute hier sind auch mit Kirchenliedern aufgewachsen. Im Süden, auf dem Land. Nicht dort, wo Sie wohnen werden. Im Norden heißt es meistens Allahu Akbar. Na ja, wenn Sie wieder nach Hause fliegen, werden Sie sich auskennen, was wo gesungen wird. Und was denken Sie so von diesem warmen afrikanischen Willkommen, das Ihnen hier zuteilwird? Femi, All This Sunshine. Nett, um in den Swimmingpool zu hüpfen. Nicht so nett für die Bauern.« JP schüttelte den Kopf. Schweiß sammelte sich an den Schläfen des Franzosen. »Der Regen ist ausgeblieben.«

Nicks Hotel, in dem er die Nacht vor seiner Reise in den Norden untergebracht war, hatte eine Fassade aus fleckigem Backstein, noch aus der Kolonialzeit. Auf den Fensterflügeln über einem dunklen Hof mit einem Swimmingpool in der Mitte kauerten Amseln. JP ging in die Bar, um der Kellnerin einen Drink abzuluchsen.

Nicholas wartete am Pool auf ihn. Rote Blüten fielen von den überhängenden Bäumen auf die unbewegte Wasseroberfläche. Gebannt beobachtete er, wie das Wasser sie, Blütenblatt um Blütenblatt, verschluckte. Sein blasses Gesicht schwamm mittendrin. Was für ein trauriger kleiner Junge, pflegte seine Mutter zu sagen. Das war in der Anfangszeit, als sie noch die Arme um ihn schlingen und ihn in Wärme baden konnte. Er erschnupperte einen Hauch von Farbgeruch an ihrer Hand, wenn sie sein Haar streichelte. Setz dem Jungen keine albernen Flausen in den Kopf, Mary, tadelte sein Vater, der ihnen den Rücken zuwandte, während er über einem Stapel Patientenakten saß, seine Verachtung so kalt wie eine Messerklinge. Für einen kurzen Augenblick meinte Nicholas eine graue Gestalt unter der trüben Wasseroberfläche treiben zu sehen, und er presste die Hände auf die Augen.

JP kam mit zwei kalten Bieren und Nicholas’ Bewerbungsunterlagen zurück. Als er sie durchblätterte, stieß er einen bewundernden Pfiff aus. »Sie haben ja schon eine Menge hinter sich, was? Ingenieur, Architekt?«

»Bauingenieur.« Seine Stimme klang dünn in der schwülen Luft. Das Bier schmeckte malzig, mit einem metallischen Abgang. »Meine Firma hat öffentliche Anlagen und Infrastrukturprojekte in London betreut.«

»Das ist ja prima. Arbeiten für die Eiserne Lady. Vive le capitalisme! Damit verdient man eine Menge Geld, wette ich. Mama ist glücklich, Papa ist glücklich, die Frau ist glücklich.«

»Verlobte. Und mein Vater war gar nicht glücklich.« Über ihn zu sprechen half ihm, die bösen Geister zu vertreiben. »Er wollte, dass ich Arzt werde, so wie er.«

»Also noch mehr Geld.«

»Nicht in seiner Praxis. Er war ein Landarzt. Seine Mission war es, den Menschen zu helfen.« Inzwischen bereute es Nick, dass er sich auf dieses Gespräch eingelassen hatte. Das Thema setzte ihm immer noch arg zu – ein Splitter, der tief im Fleisch steckte.

»Und das haben Sie alles aufgegeben, um herzukommen?« JP zog die Augenbrauen hoch. »Lag es an der Verlobten? Ist die Ihnen auf den Wecker gegangen?«

Nicholas konnte sich ein Lachen nicht verkneifen und schüttelte den Kopf. »Es ist nur ein Sabbatjahr. Ein Jahr, mehr nicht. Dann fliege ich wieder nach Hause.«

Er erinnerte sich, das Gleiche vor dem Bewerbungsausschuss gesagt zu haben, nach all den Prüfungen und dem Motivationsschreiben. Wir müssen wissen, ob Sie das Jahr durchhalten, hatten sie gemeint. Dass Sie nicht alles hinschmeißen, weil Sie dort zu einsam sind. Weil es zu heiß oder der Himmel so merkwürdig ist, dass Sie nicht schlafen können.

Und er hatte ihnen absolut plausible Beteuerungen geliefert. Genau die gleichen wie bei Kate, als sie, den Korken halb aus einer Flasche Saint Emilion gezogen, in der Küche gestanden hatte und förmlich erstarrt war. Ich möchte etwas Sinnvolles tun, hatte er gesagt. Bevor ich mich mit dir häuslich niederlasse. Bevor wir unser gemeinsames Leben beginnen. Es war als eine Rückversicherung gedacht gewesen, doch er fühlte die unausgesprochene Wahrheit dahinter – dass er spüren konnte, wie ihre Zukunft um ihn herum erstarrte und ihn in die Falle einer Milliarde gewissenhafter, doch belangloser Leben gehen ließ, die in den Lebenden verblassten.

Als er weitergeredet hatte, hatte er Kates Hand in seine genommen. Der Verlobungsring lag kalt und unnachgiebig zwischen ihnen, als sie ihm ihre Hand entziehen wollte. Und was ist mit unserem Leben, das wir zusammen führen wollen – hat das denn gar keine Bedeutung? Warum denn gerade jetzt, wo alles in Planung ist? Wir haben die Einladungskarten für die Hochzeit bestellt – und wir sind dabei, unsere Eheversprechen zu schreiben.Worte waren bis in die frühen Morgenstunden hinein gewechselt worden und hatten sie beide erschöpft. Die Angst vor der Verpflichtung sei normal, hatte sie gedrängt, aber davor wegzulaufen, auf einen anderen Kontinent, sei keine Lösung. Er hatte entgegnet, dass es kein Weglaufen sei, sondern vielmehr eine Vorbereitung; er sei in ein paar Monaten ja schon zurück, um all seine Versprechen zu halten und um noch viel mehr der Mann sein zu können, den sie sich vorstellte. Machst du das alles wegen deines Vaters?, hatte sie verdattert gefragt. Sie hatte gedacht, der Tod seines Vaters hätte ihm diese verrückte Idee eingegeben, hatte gefürchtet, er könne ihr abhandenkommen, bis sie ihn zurück in ihren sicheren, geordneten Raum gezogen hätte, mit ihren Dinners und Wochenendtrips, während ihre Hochzeitspläne immer mehr Gestalt annahmen.

In der Stille der Nacht hatte er endlose Bewerbungsformulare ausgefüllt, während er Kates gleichmäßigem Atem lauschte. Sie behauptete, sich nie an ihre Träume erinnern zu können – doch er konnte sie sich bildlich vorstellen, als sie durch seine Gedanken flackerten, während er schrieb. Glückliche Träume – Lichtreflexe auf einem elfenbeinfarbenen Hochzeitskleid, Drachen, die über der Wiese steigen gelassen wurden, kleine Gummistiefel vor einem Stadthaus, Familienurlaube in den Alpen. Seine Träume waren keine, die er mit irgendjemandem hätte teilen können: ein Pausenhof, erfüllt von Schreien und zerbrochenem Glas, der strafende Blick seines Vaters durch die Lesebrille, die zart-blassen Landschaftsgemälde seiner Mutter an stillen, sonnenbeschienenen Wänden.

»Nun«, meinte JP. »Sie haben die Ausbildung hinter sich. Deshalb werde ich Sie mit dem ganzen Zeug nicht noch mal langweilen. Das Projekt wird ein Kinderspiel für Sie, einfach perfekt. Im Norden herrschen raue Sitten, und der Gouverneur ist ein unangenehmer Zeitgenosse. Aber Dr. Ahmed ist ein großartiger Gastgeber. Seit zehn Jahren arbeiten wir jetzt schon mit ihm zusammen, und es gab nie Probleme. Sein Haus steht am Stadtrand, aber Sie werden merken, dass es so am besten ist. Eric, unser Berater, ist Ihr Verbindungsmann. Er hat eine Mannschaft von Einheimischen, gute Männer.«

JP hatte längst ausgetrunken. Er rief zur Bar hinüber und bestellte noch ein Bier. »Ich war auch an der Uni. Ich hätte Anwalt werden können, doch dann bin ich einem Mädchen hinterhergereist, die übliche Geschichte.« Das zweite Bier wurde serviert, auch eines für Nicholas. »Das Wichtigste, was ich hier gelernt habe, ist, sich nicht zu übernehmen. Viele Dinge kann man eben nicht ändern. Das gilt auch für die Menschen.«

Nick lächelte. Das Gleiche hatte er immer wieder gehört, während seiner zahlreichen Abschiedsessen bei einigen Gläsern Wein.

»Das ist ein toller Slogan, um Freiwillige anzuwerben«, witzelte er. »Verpflichten Sie sich, es wird schwierig und hoffnungslos!« Ein lebenswertes Leben besteht aus harter Arbeit, waren die Worte seines Vaters gewesen. Er hatte eine Schwäche dafür gehabt, das zu zitieren, was er als »den einzigen vernünftigen Teil des Talmud« bezeichnete: Niemand sollte sich je auf schnelle Lösungen und Wunder verlassen.

JP zuckte die Achseln. »Vielleicht für eure britischen Hilfsorganisationen. So viktorianisch. Übrigens sind die Amerikaner noch schlimmer. Quäker und Evangelikale. Zu viele Vorschriften, zu viel Tugendhaftigkeit. Seien Sie einfach ein Mensch, Nick, das ist mein Rat. Jemand, der eine ordentliche Tabelle führen und ein Krankenhaus bauen kann.«

Nick erbot sich, die dritte Runde auszugeben, holte Dollarscheine aus seiner Brieftasche und ging zur Bar. Die Kellnerin hatte ihr Haar zu einem Labyrinth aus Zöpfchen geflochten. Ihr orangefarbenes T-Shirt spannte sich über der dunklen Furche ihres Dekolletés. Ihr Blick war schüchtern, als sie sein Geld entgegennahm, zwei Bierflaschen aus dem Kühlschrank holte und ihm sein Wechselgeld aus einem Bündel in ihrer Jeans reichte.

Nachdem Nick kurz nachgerechnet hatte, meinte er ruhig zu ihr: »Zwanzig Dollar.« Verständnislosigkeit malte sich auf ihrem Gesicht ab. »Zwanzig Dollar«, wiederholte Nick. »Ich habe Ihnen zwanzig Dollar gegeben.«

»Sie haben mir zehn gegeben.«

»Nein«, beharrte er, ein wenig lauter. »Ich habe Ihnen zwanzig gegeben und von Ihnen nur Wechselgeld für zehn zurückgekriegt.«

Sie drohte ihm mit dem Finger, verzog störrisch schmollend den Mund und drehte dann den Kopf weg.

»Hey.« Seine Besorgnis wandelte sich in Ärger. »Bitte geben Sie mir mein Geld.«

JP kam herbeigeschlendert.

»Was gibt es für ein Problem?«

»Nichts. Sie hat mir nicht genug Wechselgeld herausgegeben.« Er warf seine Geldscheine auf den Tresen.

JP tippte mit dem Finger darauf. »Geben Sie dem Mann das Geld«, wandte er sich an das Mädchen. Sie schaute zu Boden und schüttelte wortlos den Kopf.

Ein Mann in einem grell geblümten Hemd kam zu ihnen. »Kann ich Ihnen helfen?« Nick bemerkte, dass das Mädchen den Kopf hob. Ihre Augen blickten ängstlich drein.

»Ich bedaure, Sir«, sagte der Geschäftsführer, nachdem JP die Situation geschildert hatte. Er wandte sich an die Kellnerin und flüsterte ihr etwas ins Ohr. Tränen traten ihr in die Augen. »Er hat mir zehn gegeben.« Ihre Stimme war sehr leise geworden. Sie warf einen Seitenblick auf Nick, ob beschämt oder flehend, vermochte er nicht zu sagen. Schweißflecken bildeten sich unter ihren Achseln.

Sein Zorn wurde von plötzlichem Zweifel abgelöst. Er zog seine Brieftasche hervor, die Banknoten starrten ihm ausdruckslos entgegen. Die feuchte Hitze war erdrückend. Die Haut auf seiner Brust juckte, als er einatmete, und er spürte einen Anflug von Panik.

»Es ist nicht so wichtig.« Er berührte den Geschäftsführer am Arm. »Vielleicht habe ich mich ja geirrt.«

»Die Biere gehen aufs Haus«, sagte der stämmige Mann.

Nick nahm sie entgegen. »Tut mir leid«, wandte er sich an das Mädchen. Sie reagierte nicht. Ihr Blick fiel auf die Banknoten, die JP vom Tresen einsammelte. Zögernd kehrte er mit JP zum Tisch zurück.

»Wird das Folgen für sie haben?« Er spürte den Drang zurückzulaufen, um dem, was nun kommen mochte, Einhalt zu gebieten.

JP zuckte die Achseln. »Das regeln die unter sich. So was passiert hier ständig. Sie haben alles richtig gemacht, keine Sorge.«

Sie kamen überein, sich beim Morgengrauen zu treffen, um Nick zu verabschieden. Als sie vom Tisch aufstanden, sah Nick sich nach der Kellnerin um. Doch der Tresen war verlassen bis auf das Brummen des Kühlschranks und die Bierflasche, die er dort stehen gelassen hatte.

In jener Nacht, während die Klimaanlage rauschte, träumte er wieder von Madi. Sie saßen, so wie immer nach der Schule, auf dem Schwinggatter. Auf Nicks Zunge prickelte noch die Limonade, als Madi heruntersprang und losrannte, zum Swimmingpool des Hotels. Seine mageren Arme flatterten wie die Flügel einer Dohle. Bitte!, wollte Nicholas schreien. Es tut mir leid! Doch die Worte schossen lautlos aus seinem Mund. Und Madi lachte, als er ins Wasser fiel. Die roten Blüten zogen ihn hinab, und er versank in der Schwärze.

Die lange Fahrt in den Norden begann bei Tagesanbruch. Irgendwo hinter den Außenbezirken der Stadt wurde Nick bewusst, dass sie eine unsichtbare Grenze zwischen der lebendigen Welt und der Wüste überquert hatten. Das üppige Grün ging in Goldfarben über, die geschwungenen Felder senkten sich und wurden zu einer Ebene aus gelber Erde. Die Landschaft weitete sich und drängte einem fernen Horizont entgegen.

Eine neue Welt, hell und frei von Wegen, breitete sich draußen, hinter seinem Fenster, aus, eine verdorrte Süße, die ihn berührte. Es war, als segele er allein hinaus in eine unerforschte See.

Nach neun Stunden knochenzerschmetterndem Geholper durchbrach ein einsamer Jacarandabaum die helle, flache Landschaft. Knospen mit roten Spitzen lugten aus den dunklen Zweigen hervor, bereit, zu leuchtenden Blüten aufzubrechen.

Der Baum markierte das Ende der Fahrt nach Norden; das Auto bog von der Schnellstraße auf eine Schotterstraße ab. Vor Nick tauchte das Dorf gleich einer Fata Morgana auf. Die Straße mündete auf einen Hauptplatz, wo das weiße Minarett einer Moschee aufragte. Auf der anderen Seite des Platzes verwandelte sich die Straße zu einem Trampelpfad, der zwischen niedrigen Häusern aus buntem Stein hindurchführte. Marktstände und Häuser aus Lehmziegeln reckten sich in unregelmäßigen Abständen der untergehenden Sonne entgegen.

Das Auto fuhr nach Westen und rumpelte über einen unbefestigten Weg. Es war später Nachmittag, und Familien schlenderten nach Hause. Die Männer trugen Hemd und Hose oder leichte pfirsichfarbene und hellblaue Gewänder. Einige hatten die schwarzweiß gemusterte Kufija auf dem Kopf, die er nur aus Berichten über den Mittleren Osten kannte. Die Frauen hatten bunte Tücher um den Kopf geschlungen, dunkelorangefarben und himbeereisrosa. Staub wirbelte auf, als der Wagen vorbeifuhr, und tauchte die Menschen in einen milchigen Schleier, bevor er sich wieder senkte. Eine alte Frau saß auf ihrer Veranda. Faltige Haut hing an einem abgemagerten, von der Sonne orange verfärbten Körper. Sie beugte sich vor. Ein argwöhnischer Blick folgte Nick bis zur letzten Kurve.

Dr. Ahmeds Praxis befand sich am Rand des Dorfes hinter einer niedrigen Gartenmauer. Gelbe Büschel blühender Sennas kletterten über weiß gekalkten Backstein. Ein mit zierlichem Gitterwerk verziertes Tor bildete die Grundstücksgrenze. Drinnen führte ein von sprossendem Gemüse gesäumter Pfad zu einer hölzernen Veranda. Die Sauberkeit und Ordnung wurde von der wilden Flut der Wüste, die hinter den Wänden des Hauses begann, in den Schatten gestellt. Etwas daran berührte Nick schmerzlich, ein völlig unangebrachtes Gefühl von Vertrautheit.

Als der Fahrer auf die Hupe drückte, rappelte Nick sich mit schmerzenden Gliedern auf. Bodenständige Gerüche lagen in der Luft – Erde, Rauch und ein Hauch weit fortgeschrittener Verwesung.

Ein Mann marschierte den Gartenweg entlang. »Mein lieber Freund!«, rief er, während er sich ihm mit einem leichten Hinken näherte. Seine fadenscheinige braune Jacke schlotterte, und das lockige Haar war an den Schläfen ergraut, sodass er Nick an eine alternde Vogelscheuche erinnerte. All seine Lebendigkeit bündelte sich in dem Lächeln hinter seiner Lesebrille.

Er nahm Nicks Hand und schüttelte sie kräftig. Nick war verwundert; das hier war nicht der Dorfheiler alten Schlages, den er erwartet hatte. Für ihn geht es nicht nur ums Geld, hatte JP gesagt. Er ist ein guter Mensch und freut sich, dass wir da sind.

»Sie müssen Dr. Ahmed sein«, meinte Nick.

Das Gesicht des Mannes legte sich vor lauter Freude in Falten. »Und Sie sind sicher Nicholas! Kommen Sie doch herein! Meine Güte, Sie haben ja eine lange Reise hinter sich. Was für eine Erfrischung können wir Ihnen anbieten? Meine Frau hat schon den Kessel aufgesetzt.«

Das Wohnzimmer war klein und schäbig und wurde von einer gewaltigen Standuhr dominiert. Schimmernd stand sie in der Ecke, prachtvolles Walnussholz und Vergoldungen, gekrönt von einer Prozession römischer Ziffern auf einem weißen Ziffernblatt. Die Eleganz wurde ein wenig von einem offenen Seitenpaneel gestört, das traurige Zahnräder und ein regloses Pendel freigab. Zu den Füßen der Uhr befand sich ein offener, mit verschiedenen Werkzeugen gefüllter Kasten.

Dr. Ahmed lachte beim Anblick von Nicks Gesichtsausdruck. »Ja, ich fürchte, ich bin ein miserabler Handwerker.« Er musste sich unter dem Türbogen ducken, als sie in die Küche traten.

An der Spüle stand eine junge Frau, das Haar zu einem Nackenknoten gebunden. Das Licht, das durchs Fenster hereinfiel, umrahmte schmale Schultern und geschäftige Hände, die Gemüse schälten.

»Margaret, meine Liebe. Hier ist unser Gast.«

Sie drehte sich nicht sofort um. Als sie schließlich den Kopf hob, tat sie das nur kurz und beinahe widerstrebend. Ihre Haut war heller als Dr. Ahmeds, ihr Gesicht hatte klare Konturen, und ihre Augen waren leicht eingesunken. Etwas an ihrer Miene besorgte Nick, ein leichter Widerhall der unüberbrückbaren Distanziertheit seiner Mutter.

»Danke für Ihre Gastfreundschaft«, sagte er, und seine Verlegenheit meldete sich mit voller Wucht zurück.

»Es ist uns ein Vergnügen«, erwiderte sie. Ihre ruhige Stimme sprach das Englische zwar präzise aus, war jedoch geprägt von dunklen afrikanischen Vokalen. Ihre Hände arbeiteten unermüdlich und hielten nur inne, wenn sie sie an der Schürze über ihrem blauen Baumwollkleid abwischte. Ein Kreis aus Stille schien sie zu umgeben, sodass selbst der leutselige Dr. Ahmed die Stimme senkte.

»Wo sind die Kinder, meine Liebe?«, fragte er.

»Nagodeallah schläft«, erwiderte sie. »JoJo ist unterwegs, keine Ahnung, wo er steckt.«

»Jungs«, sagte Dr. Ahmed zu Nicholas. »Was fängt man bloß mit ihnen an? Aber heute Abend werden wir Sie ordentlich willkommen heißen. Für uns Muslime ist ein Gast heilig. Der Prophet, Friede sei mit ihm, hat selbst seinen Schwager angewiesen, sich wie ein Gast zu verhalten. Ich weiß, wie es ist, so weit von zu Hause fort zu sein. Margaret weiß das auch, nicht wahr?« Als er den Arm um seine Frau legte, überragte er sie um ein gutes Stück.

»Richtig«, antwortete sie und sah ihn mit einem merkwürdigen Lächeln an. Als sie sich umdrehte, fing sich das Dämmerlicht an ihrer Kehle; ihre dunkle Haut schien zu schimmern, als würde sie von innen her erleuchtet.

Dr. Ahmed zeigte Nick das Haus: Sein Büro und Schlafzimmer befanden sich neben Dr. Ahmeds Praxis, die Türen gingen auf eine große Veranda hinaus. Stolz führte Dr. Ahmed seinen Behandlungsraum vor: ein Schreibtisch, ein Untersuchungstisch und ein kleiner Medizinschrank. Als er erfuhr, dass Nick der Sohn eines Arztes war, kannte seine Begeisterung keine Grenzen mehr. »Tatsächlich?«, rief er aus. »Eines Arztes in London?«

»Im Südwesten Englands. Ein winziges Dorf. Wir haben nur selten jemanden von außerhalb zu Gesicht bekommen. Vermutlich ein bisschen wie hier.«

»Leute von außerhalb sind das Lebensblut der Menschheit«, verkündete Dr. Ahmed. »Jeder Mann sollte eine andere Kultur kennenlernen. Ich hatte das Glück, zwei Jahre lang in London am University College Hospital lernen zu können. Jeden Samstag bin ich in die Portobello Road gegangen. Kennen Sie sie?«

»Selbstverständlich.«

Dr. Ahmed seufzte auf. »Na, das war ein Ort, wo man wirklich etwas lernen konnte. Eine Mischung aus alt und neu, Ost und West. Die aktuellste Musik und auch Mode. Damals war ich ein ziemlich fescher Bursche!« Er kicherte. Nick grinste zurück.

»Außerdem haben sie wundervolle antike Stücke restauriert.« Lächelnd schwelgte Dr. Ahmed in Erinnerungen. »Diese Standuhren – die reinste Perfektion. All die winzigen Teile, die nach präzisen Regeln zusammenarbeiten, eine unglaubliche Ausgewogenheit. Zu viel Spannung hier, zu wenig dort, und das Ganze fällt in sich zusammen. Selbst als junger Mann habe ich Ähnlichkeiten mit dem menschlichen Körper erkannt, und auch mit dem menschlichen Geist.«

Nicholas blickte sich in dem kahlen Raum um und stellte fest, dass ihm all das seltsam ans Herz ging. »Also ist die Uhr ein Souvenir?«

Dr. Ahmed lächelte traurig. »Ein Tribut. Ich habe sie gekauft, als ich die Nachricht erhielt, mein Vater sei gestorben. Wissen Sie, er war immer dagegen, dass ich von zu Hause fortging. Doch er hätte diese alten Uhren geliebt. Er war Buchhalter, Präzision war ihm sehr wichtig. Ich habe die Uhr mitgebracht – aber seitdem hat sie nie mehr richtig funktioniert. Die Torheit der Jugend!«

»Mein Vater ist auch kürzlich gestorben«, hörte Nick sich sagen. »Er hätte sich sehr gefreut, mich hier zu sehen. Er glaubte an eine Arbeit wie diese. Wir haben oft wegen meiner Berufswahl gestritten.« Er fühlte, wie es ihm plötzlich die Kehle zuschnürte; ein schmerzliches und zugleich harsches Gefühl, das er hinunterschluckte. Ich habe nicht geweint, als sie dich begraben haben; jetzt kriegst du auch keine Tränen von mir.

Dr. Ahmed legte Nick die Hand auf die Schulter. »Mein Beileid. Doch die Zeit ist es, die unsere Entscheidungen am besten beurteilen kann, besser als andere Menschen – sogar besser als Väter. Wie ich immer zu meinem Sohn sage: Beschließe nie, dass etwas zerbrochen ist, wenn man noch Zeit hat, es zu reparieren.«

Margarets Stimme hallte aus dem Haus hinüber und rief ihnen zu, das Essen sei fertig, die Gäste kämen gleich. Dr. Ahmed, bestürzt über seine mangelnde Höflichkeit, hatte es eilig, Nicholas sein Zimmer zu zeigen.

Als Nick ihm durch die Abenddämmerung folgte, drang etwas an seine Sinne und veranlasste ihn, eine Ecke des Gartens näher in Augenschein zu nehmen. Es war ein selbst gebasteltes Kreuz – zwei Scheite Holz, zusammengebunden und in die Erde nahe der Gartenmauer gesteckt. Zarte gelbe Blumen lagen daneben. Es wirkte bescheiden, wie das Denkmal eines namenlosen Gefallenen. Dennoch erfüllte Nick etwas mit Unruhe; das Ganze erinnerte ihn an ein englisches Grab.

***

Heute treffe ich mich mit den Boys. Es ist schon alles ausgemacht, endlich, und Baba kann nichts dagegen unternehmen. Ein Mann aus der Hauptstadt kommt heute, um ihn zu sehen. Irgendein Ausländer. Also wird Baba den ganzen Tag zu tun haben, und Mama ist mit Nagode beschäftigt.

Wir haben schon ein ganzes Jahr gewartet, Akim und ich. Seit Juma bei den Boys ist. Er ist sechzehn und ziemlich groß. Man würde nicht glauben, dass sie Brüder sind, Akim und Juma. Juma hat Arme wie ein Affenbrotbaum. Akim war krank, als er klein war. Baba sagt, das ist der Grund dafür, dass seine Arme dünn wie Stöcke sind. Er macht jeden Tag Liegestütze, doch das ändert auch nichts dran. Aber die Boys werden ihn verändern. Sie werden uns beide verändern.

In der ersten Stunde, während wir im Klassenzimmer sitzen, flüstert Akim: Nach der Schulglocke wird Juma zu uns kommen. Dann wird er uns zu Mister bringen, und er wird mit uns die Prüfung machen.

Ich frage Akim: Was ist das für eine Prüfung? Ist die schwer? Akim sagt: Wart’s ab, JoJo. Du wirst schon sehen. Da ruft der Lehrer dazwischen: He, Jungs, Schluss mit dem Flüstern. Und ich beuge mich über meine Bücher.

Ich spüre Akims Blicke. Er tut so, als hätte er keine Angst, denn er war so neidisch damals, als Juma zu den Boys ging. Doch Akim ist gerade erst zwölf geworden. Ich werde nächstes Jahr vor der Regenzeit dreizehn. Ich bin eher ein Mann als er.

Ich sagte zu ihm und Juma: Es geht nur nach der Schule. Baba bringt mich jeden Tag hin und wartet, bis ich im Gebäude bin. Sei ein guter Schüler, Yahya. Lern fleißig, Yahya. Baba ist der Einzige, der mich Yahya nennt.

Als die Schulglocke das letzte Mal läutet, spüre ich, wie mein Herz schneller schlägt. Wir rennen nach draußen. Juma wartet am Schultor auf uns. Ich habe noch mein Schuluniformhemd an.

Zieh es aus, befiehlt Juma. Die Knöpfe verhaken sich, und ich bleibe mit den Armen stecken. Akim lacht, bis ich mich befreit habe. Am liebsten würde ich Akim schubsen, aber nicht, wenn Juma dabei ist. Seine Arme sind dieses Jahr kräftig geworden. Er repariert mit Mister in der Werkstatt Autos und Motorräder. Niemand wird Akim Ärger machen, weil Juma sein großer Bruder ist. Ich war auch einmal ein großer Bruder. Bis Bako starb. Jetzt ist bloß noch Nagode übrig. Aber die ist noch ein Baby. Sie braucht nur Mama. Nicht mich.

Juma bringt uns zum Platz. Die Gebete sind schon zu Ende. Ich sehe Mr. Kamil, Jumas Vater, der mit Imam Abdi redet. Er ist so dick, und seine Kleider sind ganz sauber. Juma kneift Akim in den Arm. Schnell, sagt er. Er will nicht, dass Mr. Kamil ihn sieht. Wir laufen gebückt an den Autos vorbei. Ich sehe ein paar Amseln auf dem Dach der Moschee, sie scheinen zu schlafen.

Auf den Autos liegt zu viel Staub. Juma fährt mit dem Finger über das Blech. Wenig Regen ist gut fürs Geschäft, sagt er. Die ganzen Maschinen im Dorf werden bald aufhören zu arbeiten.

Vor zwei Jahren hatten wir genug Regen. Der Boden war schwer, und der See war grün. Sein roter Schlamm floss sogar bis ins Dorf. Akim und ich haben uns damit rot angemalt. Wie Baba gebrüllt hat, als er uns sah! An einem Tag hat es so viel geregnet, dass der See bis zum Platz schwappte und Babas Auto in ein Boot verwandelt hat. Wir haben gespielt, ich war der Kapitän, und wir haben so getan, als hätten wir ein großes Segel auf dem Dach. Sogar Mama hat über uns gelacht.

Heute meckert Akim: Mann, es ist zu heiß. Ich will eine Fanta. Lass uns bei Tuesdays Laden eine Pause einlegen. Aber Tuesday ist nicht in seinem Laden, sondern nur eine von seinen Damen. Der Kühlschrank ist kaputt, sagt sie. Es gibt keine Fanta. Ich rieche die heiße Glasscheibe, wenn ich meine Hände drauflege. Wo sind die Zeitschriften, na?, fragt Juma. Sie wissen schon, welche ich meine. Er beugt sich zu ihr, und sie verpasst ihm eine Kopfnuss. Ich nehme ein paar Aufkleber aus dem Regal und verstecke sie rasch in meiner Hosentasche. Es sind Blumen. Später werde ich sie Adeya für ihre Schultasche schenken. Ihre Schultasche ist wirklich hässlich.

Verschwindet, sagt die Frau. Ihr Jungs macht nichts als Ärger.

Als wir gehen, lächelt Juma. Wie oft hat Tuesday die da wohl gefickt?, fragt er. Vielleicht hat sie ihn ja satt und hätte gern ein bisschen Abwechslung.

Akim kichert wie ein Esel – ih-ah-ih-ah. Juma haut ihm eine runter, und Akim hat Tränen in den Augen. Ich will nicht, dass Juma ihn noch einmal haut. Also frage ich: Woher weißt du über Tuesdays Frauen Bescheid? Juma lacht. Ich kenne alle Ladys von Tuesday, antwortet er. Ein paar von ihnen habe ich auch gefickt.

Akim lächelt schon wieder so dümmlich. Juma kneift mir in den Arm. So kriegst du einen großen Schwanz, JoJo, meint er. Man muss ihn gut trainieren. Dann zieht er die Hose runter, um es uns zu zeigen. So groß ist sein Schwanz nun auch wieder nicht.

Wir gehen durch den Garten der Moschee. Akim will einen anderen Weg nehmen. Er quengelt. Vielleicht wird Vater uns sehen, Juma. Er hält Juma am Arm fest, doch der schubst ihn weg. Lass mich in Ruhe, Baby, sagt er. Vater ist mit dem Imam nach Hause gegangen. Ein paar Männer werden in die Stadt kommen und mit ihnen über die Wahlen reden.

Akims Augen weiten sich. Männer vom Gouverneur?

Fick den Gouverneur, sagt Juma.

Ich schweige. Aber ich denke nach. Mein Baba kann Mr. Kamil und Imam Abdi nicht leiden. Wenn Jalloh uns nach dem Freitagsgebet Ziegenfleisch bringt, meint er zu Baba: Gute Predigt, was, Doktor Ahmed? Und Baba lächelt nur und antwortet: Danke für die besten Stücke, Sir, wie immer. Doch manchmal sagt er auch zu Jalloh, wir müssten alle sehr vorsichtig sein.

Baba ist ein alter Mann. Er ist nicht so stark wie Juma, wie Mr. Kamil oder wie Mister. Er tut nichts, sondern steht nur da wie ein alter Baum. Die Stürme hier sind zu stark, sie fällen die Bäume. Das sind Jumas Worte. Mister bringt Jungen bei, stark zu sein, sagt er.

Wir kommen zu dem Laden, wo Juma arbeitet. Brandgeruch aus dem Innern steigt mir in die Nase. Plötzlich will ich nicht mehr mit rein. Aber Juma schiebt mich weiter. Beeil dich, yalla, drängt er. Mister ist hinten in der Werkstatt. Er wartet auf dich.

Drinnen in der Werkstatt dudelt Michael Jackson aus dem Radio. Beat it. Inzwischen hat Akim den Blick gesenkt. Er fürchtet sich.

Ich werde keine Angst haben. Ich will Mister angucken. Ich habe ihn noch nie aus der Nähe gesehen. Also hebe ich den Blick – und da ist er und starrt mich an. Und er lächelt.

Ihm fehlt ein Zahn. Eine Narbe verläuft von seiner Schulter bis hinunter zur Hand. Seine Augen sind nicht braun. Noch nie habe ich solche Augen gesehen. Sie sind weiß. Seine Haare sind auch weiß. Wie Babas. Baba hat weiße Haare wie ein alter Mann. Die von Mister sind gespensterweiß.

Juma sagt: Hier sind mein Bruder Akim und außerdem Lady JoJo.

Ich bin keine Lady, entgegne ich rasch. Aber ich habe Herzklopfen.

Juma lacht. Deine Mama und dein Baba behandeln dich wie ein Mädchen, erwidert er. Sie fahren dich zur Schule. Mach bloß keine Schwierigkeiten, JoJo. Zieh dich ordentlich an, JoJo.

Akim lacht ebenfalls. In der Schule würde ich ihm eine runterhauen und ihm die Meinung sagen. Doch hier schlucke ich die Worte runter. Sie brennen mir im Magen. Weil es nicht stimmt, was Juma sagt. Ich war immer der Böse, als Bako noch gelebt hat. Jetzt ist Bako tot. Jetzt kümmert es sie nicht mehr, was ich tue.

Also, Boss. Mister redet. Juma und Akim verstummen. Wie alt bist du?

Zwölf, beinahe dreizehn, antworte ich.

Mister lächelt. Fast erwachsen, was?Ich kenne deinen Vater. Er ist ein guter Mann. Und deine Mama, die ist sehr hübsch.

Ich betrachte Misters Füße. Seine Zehen sind lang, wie weiße Finger. Ich weiß, dass Misters Vater tot ist. Jemand hat ihn mit einem Messer umgebracht, das hat Akim mir erzählt. Jemand aus der Stadt. Vielleicht sogar der Gouverneur selbst.

Weißt du, wer wir sind?, fragt Mister.

Ja, weiß ich, antworte ich.

Mister steht auf und kommt näher. Ich kann ihn riechen. Er stinkt nach Feuer.

Wir sind die Ritter des Dorfes, sagt er. Weißt du, was ein Ritter ist?

Ja, erwidere ich. Seine Augen sorgen dafür, dass ich innerlich friere. Also versuche ich es noch einmal und sage: Die Ritter kämpfen, um die Schwachen zu beschützen.

Er streckt die Hand aus und drückt meinen Arm. Es tut weh, aber ich zucke nicht zusammen. Ich höre die Musik hinter uns und das Bellen der Hunde auf den Feldern. Er ist so nah. In seinem Gürtel steckt ein Messer. Die Klinge ist lang und scharf. Er öffnet vor mir sein Hemd. Ich könnte es berühren.

Dann lässt er von mir ab. Ich reibe mir den Arm, wo noch sein Abdruck zu sehen ist. Er dreht sich um und nimmt eine Öldose vom Regal neben dem Radio. Akim weicht zurück, geht auf Abstand zu mir.

Sieh her, sagt Mister. Und dann gießt er das Öl über meine Schulschuhe. Wo das Öl sie trifft, verfärben sie sich gelb.

Er sagt: Dein Bruder ist gestorben, deine Mama kann keine starken Söhne bekommen. Du bist schwach. Woher soll ich wissen, ob du überhaupt lange genug lebst, um ein Mann zu werden?

Mir ist klar, was er mir mitteilen will, was er von mir erwartet. Er will, dass ich ihm jetzt sofort das Messer abnehme. Ich darf keine Angst zeigen.

Innerlich schreie ich: Jetzt, JoJo! Hinter mir haben die Hunde einen Vogel erwischt. Ich höre ihn kreischen. Hat Mister geschrien, als sie ihm den Arm aufgeschlitzt haben? Ist sein Blut rot wie meines oder weiß wie seine Haut?

Mister wartet. Bei jedem Atemzug denke ich: Jetzt mache ich es. Aber ich tue es nicht.

Dann lächelt Mister.

Geh nach Hause, Boss, meint er zu mir. Sei ein guter Junge. Bei uns ist kein Platz für dich. Verschwinde.

Ich renne los.

***

Margaret hatte den Tisch gedeckt. Der warme Thymianduft von auf offenem Feuer gebratenem Fleisch erfüllte den Raum. Daneben standen eine Schüssel mit Maisbrei, Erdnussklöße, Reis und in würzigen Joghurt eingelegte Limetten. Außerdem gab es Tomatensalat und eine grüne, zähflüssige Suppe. Das Fleisch war heller als Lamm und dunkler als Hähnchen. Ein gedrungener Mann mit narbigen Händen und einem gewaltigen Bauch nickte dankbar, als Nick den Geschmack lobte.

»Dr. Ahmed bekommt von mir die besten Stücke«, sagte er. »Sie sind so zart, weil das Tier niemals Angst hat, wenn ich es schlachte. Ich hypnotisiere es mit meiner Stimme.«

»Das tut er wirklich«, mischte sich ein anderer Mann am Tisch ein. »Ich habe ihn dabei beobachtet. Erst sträuben sie sich, doch dann flüstert Jalloh ihnen etwas ins Ohr. Ich glaube, sie bemerken das Messer nicht einmal.« Sein Bart war schütter und passte nicht recht zu seinem prachtvollen kimonoartigen Gewand. Man hatte ihn Nick als Mr. Kamil vorgestellt. Seine Frau Aisha trug eine lange smaragdgrüne, dunkel bestickte Abaya und hatte das Haar zu einer gewaltigen Hochfrisur aufgesteckt. Ihre Finger mit den langen Nägeln rollten sich wie Käfer, als sie die Bemerkung ihres Mannes abtat. »Oh, Kamil, bitte nicht beim Essen. Es ist widerlich.«

Gegenüber am Tisch saß die faltige alte Frau, die Nick im Haus auf der anderen Straßenseite gesehen hatte – Miss Amina. Laut Dr. Ahmed sprach sie kein Wort Englisch, dennoch nickte sie heftig und sagte: »Ja, ja.«

»Es liegt an meiner Persönlichkeit«, fuhr Jalloh fort. »Das Tier weiß, wer der Herr ist. Und sobald es das weiß, verliert es die Angst. Angst lässt das Fleisch sauer werden. Die besten Metzger haben eine starke Persönlichkeit.«

Dr. Ahmed beugte sich zu Nick hinüber. »Jalloh ist ein großer Hypnotiseur«, flüsterte er. »Er glaubt, er hätte mich durch Hypnose dazu gebracht, nicht zu merken, dass seine Ziegen jeden Monat ein wenig magerer werden. Aber mir macht es nichts aus, freitags einen kleinen Beitrag zu seinem Abendessen zu leisten.«

Margaret servierte das Essen. Ein helles Tuch bedeckte ihr Haar. Als sie Reis auf seinen Teller löffelte, verrutschte es. Ihre Handgelenke dufteten nach Thymian. Nick empfand ihre nachlässige Kleidung als einen Akt des Protests; er bemerkte Miss Aminas Stirnrunzeln und Aishas geschürzte Lippen, als sie das Fleisch mit Knochen auf seinen Teller legte. Sie sah ihm in die Augen, kühl und überlegen.

»Das ist eine falsche Lehre, Jalloh«, meinte ein anderer Mann – der Imam des Dorfes, der fast bis zur Unkenntlichkeit mit einem dicken weißen Umschlagtuch vermummt war. Seine schmalen Lippen bewegten sich ständig, selbst wenn sein Mund leer war, als sei er in einen immerwährenden Streit verwickelt. Eine magere Hand hatte er in den Stofffalten auf seinem Schoß verborgen, mit der anderen zupfte er an dem Fleisch wie ein hungriger Storch. Er hatte noch etwas hinzuzufügen, allerdings in einer Sprache, die Nick nicht verstand. Dabei drohte er dem Metzger mit dem Finger. Eine Fettschliere glänzte an seinem Knöchel.

Dr. Ahmed lauschte aufmerksam und höflich. Margaret kehrte aus der Küche zurück und setzte sich, einen Teller auf dem Schoß, hinter Nick. Er drehte sich zu ihr um. »Sie ärgern sich über irgendetwas.«

»Das ist ein alter Streit«, erwiderte sie ebenso leise. »Der Imam findet, dass nur Allah das Recht hat, den Tod zu verhängen. Jeder Mann, der Allahs Herrschaft über den Tod anzweifelt, ist ein Sklave des Schaitan. Inzwischen reden sie über Politik, nicht über Ziegen.«

»Verzeihen Sie uns, Nicholas«, unterbrach Mr. Kamil. »Unser Dorf ist wie ein Haus mit vielen Zimmern. In jedem davon wohnt eine andere Familie. Allah ist der rechtmäßige Herr über dieses Haus. Einige Männer jedoch stellen sich über Allah. Und wann immer die Menschen Allahs Autorität infrage stellen, leiden die Armen und Schwachen zuerst.«

Jalloh verzog finster sein breites Gesicht. Als er etwas entgegnen wollte, fiel Dr. Ahmed ihm ins Wort. »Ein andermal. Wir wollen unser Abendessen genießen.«

Mr. Kamil wandte sich an Nicholas. »Darf ich Sie etwas fragen? Wenn in England ein Mann das Essen und das Benzin für den Generator aus einem Haus wegnimmt und die Familie, die dort wohnt, zwingt, um das zu betteln, was rechtmäßig ihr gehört – wie würden Sie einen solchen Mann nennen? Herr? Oder Dieb?«

»Politiker«, erwiderte Nick. Mr. Kamil lachte und klopfte mit seinen geschwollenen Fingern auf den Tisch. Gelbe Körnchen rieselten aus seinem Bart wie Fliegen.

»Ganz recht! Politiker sind die schlimmsten Diebe. Hier finden bald Wahlen statt. Wir müssen wieder zu Recht und Gesetz zurückkehren. Allahs Gesetz ist ein gerechtes Gesetz. Die Gesetze des Menschen lassen sich leicht verdrehen.«

»Sind Sie Christ?«, unterbrach der Imam in stockendem Englisch.

Nick spürte, dass Margaret sich hinter ihm bewegte. Sie nahm ihren Teller und ging damit in die Küche.

»Meine Mutter war katholisch«, antwortete er taktvoll. »Sie hatte ihren Glauben. Mein Vater war nicht religiös.«

Es war einer von Kates dramatischsten Versuchen gewesen, es ihm auszureden, ein für sie untypischer Griff zu Guerillastrategien. Sie hassen Juden, das weißt du doch, hatte sie gesagt. Sie könnten dich finden und entführen. Ich bin kein Jude, hatte er sie freundlich verbessert. Nur mein Vater war einer – und der hasste Juden mehr als jeder andere. Sie hatte nur höhnisch geschnaubt. Als ob die den Unterschied kennen würden.

Doch später hatte er darüber nachgedacht. Über die eigenartigen Zwänge, die seinen Vater dazu getrieben hatten, eine fromme Frau zu heiraten, obwohl er Religion grundsätzlich verachtete. Er erinnerte sich an die angespannte Stimmung bei der Beerdigung seiner Großmutter. Eingeschüchtert vom Anblick seines Vaters in einem langen dunklen Mantel, singend in einer unbekannten Sprache, die ihn in einen Fremden verwandelte. Die Frauen ähnelten sich auf unheimliche Weise: die gleichen steifen schwarzen Schuhe, das gleiche glänzende Haar, das unter Mützen hervorquoll und sich um ihr Kinn lockte. Perücken, hatte seine Mutter geraunt. Die Männer trugen lange Schals mit Fransen; ihre strähnigen Locken wippten, als sie sich über ihren Büchern wiegten. Dunkel zusammengeballtes Schweigen im fallenden Regen. Geschrei hinter geschlossenen Türen, während seine Mutter sich vor Verlegenheit wand. Danach eine wortlose Fahrt nach Hause. Später war Nick widerstrebend ins Arbeitszimmer seines Vaters gepilgert, wo dieser sich über ein dickes Buch beugte. Merkwürdige Buchstaben verliefen über die Seiten wie feine Pinselstriche. Ist das Omas Buch?, hatte er geflüstert. Sein Vater hatte aufgeblickt. Im grauen Licht hatte er ausgemergelt gewirkt. Etwas hatte ihm tiefe Falten, wie Kratzer, in die Wangen gegraben. Einen Sekundenbruchteil lang hatte Nick den unbändigen Wunsch verspürt, auf ihn zuzugehen, das Gesicht an seiner Brust zu vergraben und das tröstende Pochen seines Herzens zu hören. Doch dann hatte sein Vater sich abgewandt und das Buch mit einem Knall zugeklappt. Gott ist etwas für Menschen, die ohne Landkarte den richtigen Weg nicht finden, hatte er entgegnet.

»Viele gute Männer praktizieren keinen Glauben«, merkte Dr. Ahmed freundlich an. Nick hatte an seiner Wand einen Text in arabischer Schrift in einem Bilderrahmen gesehen, vermutlich eine Passage aus dem Koran.

»Aber mein Vater hatte ausgeprägte Wertvorstellungen.« Margarets Blick war gesenkt, doch er hatte das Gefühl, als würde sie ihm Beachtung zollen. »Humanitäre Werte nannte er sie. Ehrlichkeit. Ehre. Mut.«

»Und jetzt sind Sie hier und treten in seine Fußstapfen«, ergänzte Dr. Ahmed. »Wie ein guter Sohn.«

Bevor Nicholas antworten konnte, drehten sich alle um, weil sich die Tür geräuschvoll öffnete. Ein magerer dunkelhäutiger Junge schlüpfte in den Raum und steuerte auf die Küche zu.

Dr. Ahmed erhob sich. »Yahya? Yahya, komm her. Wo bist du gewesen? Deine Mutter ist böse auf dich.«

Die Stimme seines Vaters ließ den Jungen innehalten. Seine Schultern wirkten angespannt. Er flüsterte seinem Vater etwas zu.

»Sprich Englisch«, sagte Dr. Ahmed. »Wir sprechen nämlich Englisch mit unseren Kindern. Das ist besser für ihre Bildung.«

Der Junge räusperte sich und blickte zur Küchentür. Margaret stand da. In ihrem Gesicht spiegelte sich der gleiche besorgte Ausdruck wie bei ihrem Sohn.

»Ich war mit Akim unterwegs«, erwiderte er auf Englisch, jedes Wort sorgfältig betont. »Ich habe nicht auf die Zeit geachtet.«

»Unpünktlichkeit ist unhöflich, Yahya.« Dr. Ahmed klang gequält. Mr. Kamil nickte weise. »Du weißt, dass wir einen Gast haben.« Jetzt erst schien der alte Mann zu bemerken, in welchem Zustand sich sein Sohn befand – das weiße Hemd schmutzig und zerrissen, Schuhe, die ölige Spuren auf dem Fußboden hinterließen. »Und was ist mit deinen Kleidern passiert? Wie kannst du nur so herumlaufen?«

Als der Junge Nick ansah, stand ihm die Bestürzung ins Gesicht geschrieben. Ihre Blicke trafen sich. Nick erinnerte sich an einen ähnlichen Moment, in dem er nach einem seiner vielen namenlosen Missgeschicke seinem Vater gegenübergestanden hatte. Die Enttäuschung des alten Mannes erfüllte seine Brust. Zum ersten Mal seit seiner Ankunft empfand er wirkliche Kameradschaft.

»Ich fühle mich nicht wohl, Baba«, antwortete der Junge. »Ich muss mich hinlegen.« Sein Vater ging auf ihn zu und fühlte ihm die Stirn – Liebe rang offensichtlich mit Verärgerung. »Unsinn, Yahya. Bitte wasch dich und setz dich zu uns.«

Als der Junge ihm in die Augen blickte, spürte Nick, wie Anspannung zwischen ihnen aufflammte. Dann drehte er sich um und rannte durch die Tür in die Nacht hinaus.

»JoJo!«, rief Margaret mit ausgestrecktem Arm. Doch die Tür knallte zu. Nur eine nach Öl stinkende Spur auf dem Boden blieb zurück.

***

Ich fürchte mich nicht vor der Dunkelheit. Ich bin schnell. Wenn ich laufe, erwischt mich keiner. Nicht einmal die Hunde. Die Hunde versuchen es, wenn sie Hunger haben. Hyänen reißen sogar große Kinder. Vor zwei Jahren wurde ein Junge getötet.

Aber ich will nicht nach Hause. Dort ist kein Platz für mich. Baba hat mich erniedrigt. Mr. Kamil wird es Akim und Juma erzählen. Morgen lachen sie mich aus.

Akim ist ein Idiot. Ich hasse ihn. Mister auch. Was weiß der schon? Mein Bruder war der Schwächling, nicht ich. Er konnte nicht gegen das Fieber ankämpfen. Und Baba war ebenfalls schwach – er war unfähig, ihn zu retten.

Baba lügt auch. Er behauptet, wir müssen fleißig lernen, um ein schönes Leben zu haben. Aber seht ihn doch an. Seine Bücher, völlig nutzlos. Er hat es nicht einmal geschafft, seinen eigenen Sohn zu heilen. Nur die armen Leute gehen zu ihm. Wie Miss Amina. Oder Tuesday wegen der Krankheit in seinem Schwanz. Das weiß doch jeder. Wenn man krank ist und Geld hat, fährt man in die Stadt. Wenn Baba mit Bako in die Stadt gefahren wäre, wäre er jetzt gesund. Und ich wäre noch sein großer Bruder.

Bei Dunkelheit sehen die Häuser anders aus. Die Straße ist wach, und die Häuser schlafen. Auf der Straße sind Lichter. Öl und Wasser, sagt Baba, kosten mehr als Blut. Aber ich höre die Generatoren gern. Sie singen in der Dunkelheit und pochen wie Herzen.

Die Lichter machen alles weiß. Die Häuser sind weiß. Die Straße ist weiß. Nur die Wüste und der See sind noch schwarz. In der Nacht gehen wir nicht dorthin. Es gibt da Hexen und Hunde. Doch ich fürchte mich nicht vor ihnen. Ich fürchte mich nicht vor Mister. Ich bin auch ein Mann.

Ich renne immer noch. Weg von der Moschee und den Generatoren. Hier gibt es keine Lichter. Hier ist der Himmel hell. Die Schulmauer ist niedrig. Ich kann problemlos drüberklettern. Früher haben wir hier Fangen gespielt, Adeya und ich. Sie ist schnell, für ein Mädchen. Aber das ist ein Spiel für Kinder.

Meine Schuhe drücken. Also ziehe ich sie aus. Baba hat sie mir gekauft. Gutes Leder und eine Schnalle. Schuhe zeigen Respekt, meint Baba. Respekt vor der Bildung. Doch jetzt ist Öl in den Sohlen. Sie stinken.

Ich will Schuhe wie dieser weiße Mann. Ich habe in Tuesdays Zeitschriften Bilder von Männern mit solchen Schuhen gesehen.

Da ist mein Klassenzimmer. Ich sehe das Fenster neben meinem Pult. Die Lehrerin sagt, dass ich klug bin. Kluge Jungen starren nicht aus dem Fenster, JoJo, sagt sie. Sie schauen in ihre Bücher.