11,99 €

Mehr erfahren.

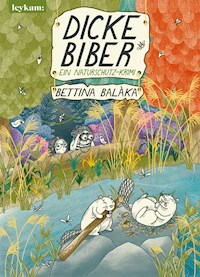

- Herausgeber: Leykam

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

Biber auf dem Vormarsch! Sommerferien in den Donauauen? Picos Eltern haben den All-Inclusive-Urlaub am Mittelmeer abgesagt und beschlossen, in einer modrigen Hütte nahe dem Naturschutzgebiet zu hausen. Mücken statt Meeresgischt, Ruderboot statt Speedboat und "Lackelwasser" statt Pool-Landschaft. Die schlimmsten Sommerferien aller Zeiten sind vorprogrammiert. Zum Glück gibt es die Nachbarstochter Juanita, mit der Pico die Gegend erkundet. Nachmittags pirschen sie durch die Donauauen und entdecken neben Kormoranen und rabiaten Hirschkäfern auch Biber, die sie sich in der Nachbarschaft ziemlich unbeliebt machen. Sie fällen Bäume, stehlen Karotten und haben zu guter Letzt sogar Picos Hausfasan auf dem Gewissen. Es wundert also wirklich niemanden, als eines Tages Flumy, das älteste Biber-Männchen, erschlagen im Gebüsch aufgefunden wird. Doch wer war der Täter? Verdächtig ist so gut wie jeder. Pico und Juanita beschließen, den Schuldigen zu fassen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 223

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

leykam: seit 1585

BETTINA BALÀKA

DICKEBIBER

EIN NATURSCHUTZ-KRIMI

ILLUSTRIERT VON RAFFAELA SCHÖBITZ

Inhalt

PROLOG

Ein Jahr zuvor: KAPITEL EINS

KAPITEL ZWEI

KAPITEL DREI

KAPITEL VIER

KAPITEL FÜNF

KAPITEL SECHS

KAPITEL SIEBEN

KAPITEL ACHT

KAPITEL NEUN

KAPITEL ZEHN

KAPITEL ELF

KAPITEL ZWÖLF

KAPITEL DREIZEHN

KAPITEL VIERZEHN

KAPITEL FÜNFZEHN

KAPITEL SECHZEHN

KAPITEL SIEBZEHN

KAPITEL ACHTZEHN

KAPITEL NEUNZEHN

KAPITEL ZWANZIG

KAPITEL EINUNDZWANZIG

KAPITEL ZWEIUNDZWANZIG

KAPITEL DREIUNDZWANZIG

KAPITEL VIERUNDZWANZIG

KAPITEL FÜNFUNDZWANZIG

KAPITEL SECHSUNDZWANZIG

KAPITEL SIEBENUNDZWANZIG

KAPITEL ACHTUNDZWANZIG

KAPITEL NEUNUNDZWANZIG

EPILOG

Dank

Durch den schmalen Pfad im Gebüsch kletterte Pico hinunter zu seiner Badebucht. Hier gab es einen Streifen feinen Sandes, ringsum fühlte man sich durch die unterhöhlten Wurzelstöcke geschützt. Auf dem Wasser schimmerte ein Film aus Blütenstaub, sodass man gut sehen konnte, wie die Beine der Wasserläufer winzige Vertiefungen in die Oberfläche machten. Weiße Pollen trieben durch die Luft wie Schnee, der Wind fuhr in sie hinein, sie schwebten auf und segelten langsam wieder herab. Pappelwolle.

Es war die schönste Zeit des Tages, Sonnenaufgang. So musste das erste Licht im Paradies geglitzert haben, so mussten die Vögel in Wäldern singen, in denen noch nie ein Mensch gewesen war.

Pico zog die Sandalen aus, grub die Zehen in den Sand und ging ein paar Schritte ins Wasser hinein. Ein Gelbrandkäfer tauchte eilig ab, eine große Posthornschnecke schaukelte unbeirrt weiter in dem Tang, der von einem toten Baumstamm wallte.

Tief atmete Pico die sommerliche Auluft ein. Er zog seine Kleider aus und warf sie ans Ufer. Weiter und weiter ging er ins Wasser hinein, dann machte er einen flachen Sprung und schwamm los.

Gemächlich teilte er das Wasser und ließ dabei den Blick schweifen. Es roch fischig und frisch. Der Körper schmiegte sich ins Kühle, der Kopf wurde schon von Sonnenstrahlen gewärmt. Glitzern, Plätschern, Summen, Zwitschern umgaben ihn, ewig konnte er so schwimmen, wie in Trance.

Plötzlich bemerkte Pico, dass er nicht mehr allein war. Links und rechts von ihm schwamm jeweils ein anderer. Braune Köpfe, die Nasenlöcher direkt über der Wasseroberfläche, kleine schwarze Augen, die ihn im Blick behielten: Biber. Sie begleiteten ihn wie zwei Abfangjäger ein feindliches Flugzeug. Er befand sich in fremdem Hoheitsgebiet und wurde überwacht.

Pico zwang sich, ruhig weiterzuschwimmen. Auch wenn man sie gerade nicht sah, wusste er, dass die beiden Mitglieder seiner Eskorte beeindruckende Schneidezähne hatten: zehn Zentimeter lang und mit einer eisenhaltigen Schicht überzogen, die ihnen eine auffällig orange Farbe verlieh. Zähne, mit denen sie auch zu kämpfen wussten und gegen die er ebenso wenig eine Chance hatte wie ein Eichenstamm. Im Wasser waren Biber wendig und schnell, er würde ihnen nicht davonschwimmen können.

Allerdings machten sie nicht den Eindruck, als ob sie vorhätten, ihn einfach so anzugreifen. Vielleicht war er versehentlich ihren Jungen zu nahe gekommen oder hatte sich auf den Eingang eines Baus zubewegt. Er musste nur herausfinden, wo er hinschwimmen sollte, um sie nicht zu beunruhigen.

Pico versuchte es mit einer sanften Wendung nach links, aber das schien den Bibern gar nicht zu behagen. Schon waren sie viel näher an ihm dran und ließen ein deutliches Knurren hören. Sofort änderte Pico seinen Kurs. Er spürte, wie er langsam müde wurde – hoffentlich bekam er keinen Krampf. Er musste ein Ufer erreichen, oder wenigstens eine Stelle, wo er stehen konnte.

Da bemerkte er aus dem Augenwinkel, dass die braunen Köpfe zurückgefallen waren. Vorsichtig begann er Wasser zu treten und wandte sich um. Die Biber tauchten ab und, so lange er auch wartete, nirgendwo mehr auf.

Sieht ganz danach aus, als ob unsere Biberin Gerda einen neuen Mann gefunden hätte, dachte Pico.

»Windfall profit« nannte es Picos Vater, als sie das Sommerhaus bekamen. »Windfall« bedeutete Fallobst, erklärte er, also vom Wind herabgeschütteltes Obst, und »Windfall profit« war ein völlig unerwarteter Vermögenszuwachs. Wie ein wunderschöner, perfekter reifer Apfel, der einem plötzlich vor die Füße fällt. Picos Vater unterrichtete Wirtschaftswissenschaften an der Universität, was bedeutete, dass er sich mit Geld auskannte, ohne selbst allzu viel davon zu verdienen. Picos Mutter arbeitete als Kundenbetreuerin bei einer Bank, sodass für sie das Gleiche galt. Das Sommerhaus hatten sie ihr zu verdanken, beziehungsweise der Tatsache, dass sie sich, wie ihr Picos Vater gerne vorgehalten hatte, immer in die Angelegenheiten anderer Leute einmischte. Nun hielt er es ihr nicht mehr vor.

Die Geschichte war die, dass Picos Mutter Tag für Tag, wenn sie um halb acht in der Früh mit Picos kleiner Schwester Mariechen an der Hand die Wohnung verließ, am Gang auf die alte Frau Sebereisen traf und ein paar Worte mit ihr wechselte. Meistens ging es um Dinge wie die Schäbigkeit der Bepflanzung im Hof, die Schweinehaftigkeit des Reinigungsdienstes und die ständig drohende Gefahr von Einbrüchen in den Kellerabteilen.

Eines Tages aber war Picos Mutter um halb acht in der Früh mit Mariechen an der Hand auf den Gang getreten, und Frau Sebereisen war nicht dagestanden. Irritiert von dieser unerwarteten Abwesenheit klingelte und klopfte Picos Mutter minutenlang an Frau Sebereisens Tür und rief dazu: »Frau Seeeebereisen! Guten Moooorgen!« Doch es rührte sich nichts. Schließlich ging Picos Mutter in die eigene Wohnung zurück, um ihren Mann zu informieren und die Polizei zu rufen. Picos Vater, der gerade Pico zur Eile antrieb, sagte, man könne doch unmöglich Frau Sebereisens Wohnung aufbrechen lassen, nur weil Frau Sebereisen irgendwo auswärts übernachtete oder sich entschlossen hatte, einen Morgenspaziergang zu machen. Picos Mutter sagte: »Auf deine Verantwortung!«, und so wurde nichts unternommen.

Am Abend läutete Picos Mutter wieder an Frau Sebereisens Tür und behauptete, »leises Stöhnen« zu hören. Ehrlich gesagt war Pico zu diesem Zeitpunkt ebenfalls der Meinung, dass seine Mutter fantasierte. Jedenfalls sagte Picos Vater, er mache da nicht mit, die arme Frau Sebereisen sitze vermutlich mit ein paar anderen fidelen Pensionisten beim Heurigen und werde sich schön bedanken, wenn sie nach ihrer Rückkehr die Polizei in ihrer Wohnung vorfand. Also wurde weiter nichts getan.

Am nächsten Morgen um halb acht in der Früh war wieder keine Frau Sebereisen am Gang und Picos Mutter alarmierte die Behörden. Frau Sebereisens Wohnung wurde aufgebrochen und Frau Sebereisen blutend und röchelnd unter einer Leiter auf dem Boden liegend gefunden. Wie sich herausstellte, war sie auf die Leiter geklettert, um die brennende Glühbirne in der Deckenlampe mit einem nassen Fetzen abzuwischen, woraufhin die Glühbirne zersprang und Frau Sebereisen in Scherbenform ins Auge flog. Frau Sebereisen stürzte von der Leiter, schlug sich im Fallen die Stirn an der Tischkante auf und brach sich den rechten Oberschenkel.

Picos Vater war natürlich fix und fertig, weil Frau Sebereisen durch seine Schuld einen ganzen Tag und eine ganze Nacht in Todesangst auf dem Boden liegen hatte müssen. Er besuchte sie täglich im Spital mit riesigen Blumensträußen und Stapeln von Klatschzeitschriften und in rosarotes Papier eingeschlagenen Päckchen aus Frau Sebereisens Lieblingskonditorei. Frau Sebereisen sagte, sie werde es Picos Mutter nie vergessen, dass sie ihr das Leben gerettet habe. Picos Mutter sagte: »Aber das hätte doch jeder getan«, wobei sie Pico, der sich ebenfalls an Frau Sebereisens Krankenlager langweilen musste, einen Blick zuwarf, der wohl bedeuten sollte: Daraus kannst du etwas lernen.

Jedenfalls, am Ende des Ganzen hatte Frau Sebereisen sich entschlossen, ins Altersheim zu ziehen und das Sommerhaus, ihren einzigen Besitz, Picos Mutter zu überschreiben.

Pico hieß eigentlich Amadeus. Das war eine Idee seiner Mutter gewesen, und zwar nicht, weil sie Wolfgang Amadeus Mozart liebte, sondern weil sie Falco liebte. Falco war ein Rapper, der ebenso tot war wie Mozart und der in der Jugend von Picos Mutter, also vor geschätzten hundert Millionen Jahren, ein Lied mit dem Titel »Rock Me Amadeus« geschrieben hatte. Picos Mutter hatte Pico das Lied unzählige Male vorgespielt. Pico meinte, das Lied sei ja ganz okay, vor allem, wenn man bedachte, wie unendlich alt es sei, aber dies rechtfertige nicht, seinen Sohn mit einem wirklich exorbitant peinlichen Namen zu traumatisieren. Picos Vater sagte zu Picos Mutter: »Ich habe dich gewarnt.«

Schließlich erklärten sich die Eltern damit einverstanden, dass Pico-Amadeus sich selbst einen Namen aussuchte. Er ging alle Bubennamen durch, die er kannte: Ömer, Abbas, Michi, Sebastian, Max, Johannes, Jakob, Mario, Jonas, Elias, Tobias, Murat, Wassili, Tadeusz, Zoran, Eric … Plötzlich wurde ihm klar, dass er die Gelegenheit nutzen musste, sich einen Namen zuzulegen, den sonst niemand hatte. Und so kam er auf Pico. Einfach so. Der Name lag in der Luft.

Das Sommerhaus war etwa eine Milliarde Jahre alt, zur Gänze aus knarrendem, splitterndem Holz und voll von Frau Sebereisens Sachen. Und zwar den Sachen, die sie in der Wohnung nicht mehr haben hatte wollen. Pico bestand darauf, das Haus »Hütte« zu nennen. Rundherum war es komplett eingewuchert von Heckenrosen und Wein und allerlei Schlingpflanzen, die von Frau Sebereisen seit Jahrzehnten nicht mehr in ihrem Wuchs behindert worden waren.

Frau Sebereisens Großvater, der Tischler gewesen war, hatte das Haus mit eigenen Händen gebaut. Straßenseitig sah es sehr schlicht aus – soweit man das unter dem Grünzeug erkennen konnte: ein rostrot gestrichener Bretterbau, den man durch einen verglasten Windfang betrat. Zum Wasser hin aber hatte das Haus eine sehr spezielle Fassade. Im ersten Stock gab es einen hölzernen Balkon, der mit allerlei bunt bemalten ornamentalen Schnitzereien verziert war. Auch am Giebel, an den beiden Erkern und den Fensterstöcken hatte sich Frau Sebereisens Großvater künstlerisch verwirklicht. Es gab geschnitzte Zapfen, Simse, Pagoden, Girlanden und durchbrochene Gitter, von denen rote, grüne und weiße Farbe abblätterte. Staunend standen sie davor.

»Es sieht aus wie eine Mischung aus Villa Kunterbunt und indonesischem Tempel«, sagte Picos Vater.

»Und wie am Canal Grande in Venedig ist die Schaufassade zum Wasser hin gebaut«, fügte Picos Mutter begeistert hinzu. Nur mit dem Unterschied, dachte Pico, dass hier weder elegante Gondeln noch schnittige Motorboote vorbeifuhren.

»Venedig für sehr, sehr Arme«, ätzte er, »auch wenn das Wasser genauso stinkt wie dort.«

Das Sommerhaus lag am Ufer eines trüben, grünbraunen Gewässers, das roch wie das Aquarium von Picos Freund Batman, wenn dieser wieder wochenlang der Meinung gewesen war, der Wasserwechsel sei Aufgabe seiner Mutter. (Batman hieß eigentlich Johannes, hatte sich aber ebenfalls umbenannt, nachdem Pico es getan hatte.) Die von Blütenstaub gepuderte Brühe, in der riesige Karpfen sich durch hohe Algenwälder schlängelten, war ein Altarm der Donau und trug den Namen »Lackelwasser«. »Altarm« bedeutete, erklärten Picos Eltern, dass die Brühe einmal mit der Donau verbunden gewesen war, nun aber schon lange vom Fließwasser abgeschnitten allein vor sich hinmoderte. In Hinblick auf den Namen »Lackelwasser« herrschte Uneinigkeit. Picos Mutter war der Ansicht, es handle sich um eine Verballhornung des Wortes »Wasserlacke«, wohingegen Picos Vater überzeugt war, hier sei einmal ein »Lackel« ertrunken. »Lackel« bedeutete offenbar im Wienerischen der Steinzeit soviel wie »großer Kerl«.

Das wirklich Üble an der Sommerhaussache war, dass die Eltern nicht ans Meer fahren wollten. Pico hatte gerade die dritte Gym hinter sich gebracht, mit leidlich guten Noten, und fand, dass er sich einen All-inclusive-Urlaub in einer schönen Hotelburg mit Poollandschaft verdient hatte. Er wollte sich sein Essen von einem mit geschnitzten Melonen- und Karottenrosen verzierten Buffet holen, von heiseren Animateuren angeschrien werden und endlich einmal Jetski fahren. Nicht angekokeltes Fleisch vom Grill seines Vaters und die gescheiterten Backexperimente seiner Mutter essen, von Gelsen blutig gebissen werden und nur wenige Kilometer von der Schule entfernt »die Ruhe genießen«.

Ringsherum, dessen war er sich sicher, hinter all den sauber geschnittenen Thujenhecken, den Sichtschutzmatten aus Schilfrohr und den von Gipslöwen bewachten Einfahrten wohnten auschließlich steinalte Leute. Den ganzen Sommer wollten Picos Eltern hier verbringen. Seine Mutter hatte sich Urlaub genommen, sein Vater konnte sich die Arbeitszeit in den Ferien ohnehin frei einteilen. Und in die Stadt hinein war es ja nicht weit. Für jemanden, der Auto fahren konnte. Auch die Tatsache, dass er das beste Zimmer bekam – jenes mit Balkon und »direktem Lackelwasserblick« – konnte Pico nicht trösten.

»Davon haben wir immer geträumt!«, sagte Picos Mutter, als sie auf dem morschen Steg standen, der zu ihrem Grundstück gehörte. Sie hielt die Nase in den nach fischigem Schlamm riechenden Dunst, als wäre es die herrlichste Seeluft.

»Was für ein phänomenaler Altarm!«, sagte Picos Vater.

»Du hast selber einen Altarm«, sagte Pico und klopfte seinem Vater auf den Arm.

»Wortspiel des Tages«, sagte Picos Vater.

»Schau, Pico, es gibt sogar ein Boot für dich!«, rief Picos Mutter unbeirrt heiter. Das Boot war ein plumper Kahn, von dem die Farbe abblätterte und auf dessen Boden altes Laub in schwärzlichen Pfützen moderte.

»Das hat ja nicht mal Ruder«, sagte Pico.

»Die Ruder hab ich im Haus gesehen«, sagte Picos Vater und ging, um sie zu holen.

Mariechen wurden die Schwimmflügel angelegt, sie stiegen ins Boot und Picos Vater legte sich in die Riemen. Nach ein paar ruckartigen Manövern gelang es ihm, in eine angenehm gleitende Rudertechnik hineinzufinden. Das Glitzern auf den von sachten Brisen erzeugten Kräuselwellen, die Kühle von unten und die Hitze von oben erzeugten eine hypnotisierende Ruhe.

Erst war alles nur grün, das Wasser, die Wasserpflanzen, der Dschungel über dem Wasser. Nach einer Weile kam ein Steg, auf dem ein alter Mann mit nacktem, sonnenverbranntem Oberkörper auf einem Klappstuhl saß und seine Angel beobachtete, deren Schwimmer reglos zwischen Pappelwolle und Schwanenfedern trieb. Er tat so, als würde er sie nicht bemerken. Picos Vater löste sich vom Ufer und ruderte in die Mitte des Lackelwassers hinein, wo es schwarz und tief wurde. Pico hängte die Füße über die Bordwand, das Wasser war kalt wie ein Bergsee. Die Monotonie der Ruderschläge machte schläfrig. Weiter und weiter ging es, Pico bekam das Gefühl, auf einer Expedition in einem vergangenen Jahrhundert zu sein. Die Spuren menschlicher Existenz verschwanden, und schon hatte man sie auch vergessen. Ruhig und kühl atmete die Wildnis, als gäbe es weder Autobahnen noch Flugzeuge oder elektrischen Strom. Es wunderte Pico nicht, als plötzlich ein Krächzen und Kreischen ertönte, das nur von Flugsauriern stammen konnte. Dann sahen sie, wer den Urzeitklang erzeugte.

Das, was sie aus der Ferne für das andere Ufer gehalten hatten, war tatsächlich eine Insel, und überall auf dieser Insel – in den Bäumen, im Gebüsch, auf den ins Wasser gestürzten Stämmen ringsherum – saßen riesige Vögel. Langbeinige, langhalsige Vögel mit schwarzen Augenstreifen und langen schwarzen Federbuschen am Schopf. Graureiher, dachte Pico. Manchmal hielt einer seinen weit geöffneten Schnabel in den Wind, als wollte er ihn lüften, manchmal breitete einer seine Flügel aus, wie um sie in der Sonne zu wärmen. Oben in den Wipfeln sah man große, eher schlampig zusammengesteckte Reisignester, auf denen Reiher saßen, flatterten, diskutierten. Paare stiegen mit klatschenden Flügelschlägen auf und schraubten sich umeinander in die Höhe. Einer brachte von weit her ein besonderes Zweiglein, um es in sein Nest hineinzuflechten. Ein anderer stakste nahe am Ufer der Insel durch das seichte Wasser, das er mit seinem Blick durchbohrte.

Mariechen, die noch nie einen Graureiher gesehen hatte, geschweige denn viele, sagte: »Eibeit Ahu!«, was vermutlich ein Ausdruck des Staunens war.

Picos Mutter sagte: »Das ist ja wie am Discovery Channel.«

»Schildkröten!«, versuchte Picos Vater einen Schrei in ein Flüstern zu verwandeln. Und tatsächlich, da saßen sie. Auf einem dicken Baumstamm knapp über der Wasseroberfläche, große und kleine, gelbgesprenkelte und rotwangige. Vorsichtig, um nur ja kein Tier aufzuschrecken, ruderte Picos Vater weiter. Nun sahen sie auch die Schilder, die rings um die Insel aus dem Wasser ragten: »Vogelschutzgebiet – Anlegen strengstens untersagt!« stand darauf. Auch Möwen gab es, Stockenten, Blässhühner und andere Vögel, deren Namen Pico nicht kannte. Im Wasser sah man wieder die Wälder aus langen benadelten Pflanzenstängeln, die Riesenschachtelhalmen glichen. Dazwischen schwammen unzählige Fische, Fische mit roten Bauchflossen, Fische mit Zebrastreifen auf dem Rücken, Fische mit Drachenflossen, Fische mit hellblauer Zeichnung im braunen Gesicht.

»Pico, was sind das für Vögel?«, fragte Picos Vater, der es nicht lassen konnte, Quizfragen zu stellen. Er deutete auf ein paar pechschwarze Vögel, die auf einem nackten Baumgerippe die Sonne anzubeten schienen.

»Das sind Krähen, die einen schlechten Tag hatten«, sagte Pico.

»Kormorane!«, rief Picos Vater begeistert, »das sind Kormorane! Als ich so alt war wie du, waren sie komplett ausgerottet, und jetzt sind sie wieder da!« Dann stand er plötzlich auf und machte zwei Schritte in Richtung Bug, sodass das Boot gefährlich zu schwanken begann, und deutete ans Ufer der Insel: »Pico! Siehst du das? Was sind das für Spuren?«

Pico dachte erst, sein Vater hätte Fußspuren im Schlamm entdeckt, konnte aber keine erkennen.

»Der Baum, Pico! Da vorn!«

Nun sah er es. Eine Weide hatte eine ganz dünne Mitte wie eine Sanduhr. Hell strahlte das von kräftigen Zähnen bloßgenagte Holz.

»Biber«, sagte Pico.

Nach dem Mittagessen machte sich Picos Vater daran, aus alten Brettern, die er im Schuppen gefunden hatte, einen Zaun rund um die Terrasse zu zimmern, damit Mariechen nicht unbeobachtet zum Wasser laufen und sich ersäufen konnte. Pico hörte abwechselnd Flüche und Hämmern, während er auf dem Steg saß und in den Gruppenchat seiner besten Freunde schrieb:

Abenteuerbootstouren im Sumpfdschungel!

Nur 20 Euro! xD

Batman antwortete als Erster:

netter Versuch haha

Gib du mir 20euro dann komm ich in dein Sumpf :)

Plötzlich war es still. Das Hämmern hatte aufgehört.

»Pico!«, rief Picos Mutter.

»Was?«, rief er zurück.

»Komm, wir gehen auf Besuch!«

»Zu wem?«

»Neue Nachbarn!«

War ja klar, dass auch hier Nachbarschaftspflege betrieben werden musste. In letzter Zeit hatte Picos Mutter begonnen, Pico des Öfteren wehmütig anzusehen und zu seufzen: »Mein Baby wird erwachsen! Bald wirst du gar nichts mehr mit uns unternehmen, und dann wirst du ausziehen – versprich mir, dass du nicht zu bald ausziehen wirst!« »Mutter, ich bin dreizehn«, sagte Pico dann, »bleib cool.« Wenn es allerdings darum ging, langweilige Besuche zu machen, führte er gerne seine zunehmende Selbstständigkeit und die Notwendigkeit seiner Ablösung ins Treffen. »Lass den Vogel fliegen, Mutter!«, sagte er dann. Aber Picos Mutter bestand darauf, dass es noch nicht so weit sei und dass es noch Dinge gebe, die man »als Familie« mache.

Sie gingen die staubige, von hohen, zitronengelben Königskerzen gesäumte Schotterstraße entlang bis zu einer mit Betonsteinen gepflasterten Einfahrt. Neben einem blitzeblanken Volvo stand der alte Mann in Badehose, den sie vor wenigen Stunden auf seinem Steg angeln gesehen hatten. Es war wieder ganz typisch für seine Mutter, dachte Pico, dass sie keine Zeit verloren hatte, auch diese Bekanntschaft zu machen.

»Vielen Dank für die Einladung, Herr Tabakoff«, sagte sie, »das ist so lieb von Ihnen!«

Sie gingen um das Haus herum, durch eine Rasenwelt, in der eine beunruhigende Menge von Bambis, Igeln und Schweinchen aus Kunststoff ruhte. Auf der Terrasse machte sich Frau Tabakoff, in einen üppig geblümten Badeanzug gekleidet, an einem Klapptisch zu schaffen. Ein Gugelhupf stand darauf, eine Plastikkaraffe mit hellrosa Saft, eine Thermoskanne, in der vermutlich Kaffee war. Es sah ein bisschen nach Campingplatz aus.

Frau Tabakoff zeigte sich so entzückt über Mariechens rotlackierte Fingernägelchen und ihre niedliche Sonnenbrille mit den herzförmigen Gläsern, dass sie für Pico kaum Augen hatte. Was ihm nur recht war. Er schaute auf die weite Fläche einheitlich grünen Rasens hinaus, der wie Rollrasen aussah, was er vermutlich auch war. Entlang der Terrasse standen auf mit Rindenmulch bedeckten sauberen Rechtecken einzelne Hortensiensträucher. Links zeigte eine ordentlich begradigte Thujenhecke die Grundstücksgrenze an, rechts war eine Streuobstwiese zu sehen. Zum Wasser hin stand dichteres Gebüsch, das vermutlich als Sichtschutz vor vorbeifahrenden Booten diente.

»Juanita!«, rief Frau Tabakoff in den Garten hinaus, als sie mit dem Aufdecken von Tellern, Tassen, Gläsern und Kuchengabeln fertig war. Dann wandte sie sich zu Picos Eltern: »Juanita ist unsere Enkeltochter. Eigentlich Adoptivenkeltochter. Unsere Tochter hat sie aus Kolumbien geholt. Ein Fiasko. Das Kind hätte hier jegliche Bildungschancen haben können, aber stattdessen schreibt sie nur Fünfer. Unsere Tochter ist völlig verzweifelt. Sie hat sogar schon überlegt, das Mädel in ein Heim zu geben. Jedenfalls ist sie jetzt für einen Monat nach Fuerteventura gefahren, um sich von dem Kind zu erholen, darum ist Juanita bei uns.« Die Einzige, die nicht entgeistert dreinschaute, war Mariechen, die einem Kohlweißling nachlief.

Pico fand keineswegs, dass seine Eltern perfekt waren. Seine Mutter hatte eine bedenkliche Neigung zu außerfamiliären Kontakten und den bedauerlichen Ehrgeiz, Mehlspeisen selbst zu backen anstatt sie einfach zu kaufen. Sein Vater stellte nervige Quizfragen, die zu Prüfungen ausarten konnten, war der Ansicht, dass es der Entwicklung eines jungen Menschen gut tat, ihm möglichst wenig zu helfen, und pflegte eine hingebungsvolle Beziehung zu fleischlichem Grillgut. (Warum konnte sich der Mensch nicht einfach von Pasta ernähren?) Beide sahen es leider nicht als Priorität an, Pico eine Kameradrohne zu kaufen. Aber, auch wenn der Präzedenzfall noch nicht vorgekommen war, sie wären wohl nie auf die Idee gekommen, Pico wegen schlechten Schulerfolgs in ein Heim zu stecken. Und sie waren noch nie einen Monat lang weggefahren, um sich von ihm oder Mariechen zu »erholen«.

Während alle um den Tisch saßen und die Tabakoffs weiter vom schulischen Versagen der undankbaren Südländerin erzählten, sah Pico aus dem Augenwinkel, wie sich eine schlanke Gestalt am Thujensaum näherte, als würde ihr dieser Schutz gewähren.

»Und sie lügt, sage ich Ihnen – Fragt man sie: Und, hast du heute schon gelernt? –Antwortet sie doch glatt – Hallo Schatzi, da bist du ja endlich!«, säuselte Frau Tabakoff unvermittelt, als Juanita sich lautlos in ihren Klappstuhl gleiten ließ. Pico war beeindruckt. Juanita sah genauso aus, wie er sich eine Kolumbianerin vorgestellt hatte: langes pechschwarzes Haar und indianisch geschnittene Augen. Nur die Nerd-Brille mit den dicken Gläsern wirkte nicht so exotisch. Er schätzte, dass sie etwa in seinem Alter war, dreizehn oder vierzehn.

»Aber man kriegt diese Kinder ja viel zu spät«, fuhr Frau Tabakoff unbeirrt fort. »Unsere Tochter war nämlich schon weit über vierzig, als sie Juanita adoptierte. In dem Alter bekommt man keine Säuglinge mehr, nur noch ältere Kinder. Juanita war sechs Jahre alt, als sie zu uns gekommen ist, da ist dann natürlich schon Hopfen und Malz verloren.« Sie schnitt den Gugelhupf auf und bot jedem ein Stück an, nur zu Juanita sagte sie: »Der ist nichts für dich.« Pico schauderte. Bekam das Mädchen etwa nur Wasser und Brot?

»In welche Klasse gehst du, Pico?«, wandte sich Frau Tabakoff überraschend an ihn.

»War gerade in der dritten Gym, komme im Herbst in die vierte«, sagte Pico.

»Wie Juanita! Das ist ja großartig! Gute Noten?«, fragte Frau Tabakoff.

»Passabel, passabel«, sagte Pico bescheiden.

»Vielleicht«, wandte sich nun Herr Tabakoff wieder an Picos Eltern, »vielleicht könnte Ihr Sohn ja mit Juanita lernen? Sie hat vier Nachprüfungen. Deutsch, Englisch, Mathe, Geografie.«

Picos Mutter schüttelte entschieden den Kopf: »Das wird leider nicht möglich sein. Pico hat absolutes Lernverbot in den Ferien.«

»Lernverbot?«, fragte Herr Tabakoff, »was soll denn das sein?«

»Er darf sich unter gar keinen Umständen mit schulischen Dingen beschäftigen«, erklärte Picos Vater, der wohl ebenfalls zum ersten Mal von einem Lernverbot gehört hatte, mit bewundernswertem Improvisationstalent. »Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass sich Lerninhalte nur dann festigen können, wenn das Gehirn ausreichende Ruhepausen hat.«

Nun waren es die Tabakoffs, die entgeistert dreinschauten. Am allerentgeistertsten aber schaute Juanita. Während Pico noch überlegte, ob er auf das spontan ausgesprochene »Lernverbot« seiner Eltern mit Dankbarkeit und gelegentlicher Mithilfe im Haushalt reagieren sollte oder aber mit Protest und demonstrativem Studium von Schulbüchern (beides schien nicht besonders reizvoll), bewegte sich das Gespräch weiter. Vom Befinden von Frau Sebereisen und den Umständen der Sommerhausüberschreibung hin zur Schönheit der Umgebung.

»Herrlich ist es hier«, sagte Picos Mutter und deutete über Hortensien und Rasen hinweg auf die üppige Ferne jenseits der Wasserfläche.

»Es ist nicht mehr das, was es einmal war«, erwiderte Herr Tabakoff grimmig.

»Aber diese Vogelschutzinsel«, sagte Picos Vater, »die ist doch einfach fantastisch!«

Düster schüttelten die Tabakoffs die Köpfe und rührten wortlos in ihren Kaffeetassen.

»Die Insel!«, entfuhr es Herrn Tabakoff schließlich und er schlug mit der Handfläche auf den Klapptisch, dass es schepperte. »Die Insel ist ja die Wurzel allen Übels hier!« Reiher und Kormorane seien die schlimmsten Fischräuber, erläuterte er, man hätte das Lackelwasser vor vierzig, fünfzig Jahren sehen sollen, als das ganze Raubzeug ausgerottet gewesen war! Voll der herrlichsten Fische sei es gewesen, jeden Tag hätte man die prachtvollsten Exemplare herausgeholt. Und jetzt? Eine Wüste! Vollständig leergefischt!

Pico war perplex. Angesichts der Zahl der Fische, die er gesehen hatte, waren die Fischräuber wohl nicht allzu erfolgreich.

»Die Au an sich ist natürlich ein Fluch«, fügte Herr Tabakoff hinzu, »aber die darf man wenigstens betreten. Eine Gelsenquelle ohne Ende. Am schlimmsten aber sind die Biber.« Er sagte »Biber« wie »Heerscharen der Finsternis«.

»Ja, wir haben heute schon einen angenagten Baum gesehen!«, erwiderte Picos Mutter begeistert. »Auf der Vogelschutzinsel!«

»Und was freut Sie daran so sehr?«, fragte Herr Tabakoff. »Haben Sie schon den Uferbereich auf Ihrem Grundstück untersucht?« Picos Eltern mussten zugeben, dass sie das bislang verabsäumt hatten.

»Die Biber kommen nachts in unsere Gärten. Sie fällen die Bäume. Sie untergraben die Uferböschungen, bis alles ins Wasser hinabrutscht. Hier«, – Herr Tabakoff deutete auf den Rasen hinaus –, »hier habe ich voriges Jahr Karotten gezogen, ein wunderschönes Beet. Lila Karotten, alte Sorte. Eines Nachts war alles verwüstet. Sie lieben Karotten. Und hier«, – er deutete auf eine andere Stelle auf dem Rasen –, »hier ist ein uralter Marillenbaum gestanden. Sie haben ihn gefällt. Es waren die besten Marillen der Welt. Ganz klein und hocharomatisch. Sie lieben Marillen.«

»Es sind kanadische Biber«, warf Frau Tabakoff ein, »riesige Trümmer, dreimal so groß wie europäische Biber. Diese geisteskranken Tierschützer haben sie hier ausgesetzt, und jetzt vermehren sie sich unkontrolliert. Man darf sie nicht fangen, man darf sie nicht abschießen, nicht einmal umsiedeln darf man sie! Man darf nur bei der Stadt Wien anrufen und dann kommt irgend so ein windiger Förster vorbei und bietet einem an, die Bäume mit Eisengitter zu umwickeln – wie sieht denn das aus?«

»Falotten!«, bestätigte Herr Tabakoff und Pico sah seine Eltern fragend an.

»Falott ist ein altes Wort«, erklärte Picos Mutter. »Das heißt Schurke.«

»Gauner, elendige!«, rief Herr Tabakoff. »Und ein paar halbseidene Biologen strawanzen hier auch herum!«

»Strawanzen – herumstreunen«, dolmetschte Picos Mutter.

»Treiben sich herum«, fuhr Herr Tabakoff fort, »und machen angeblich wichtige Forschungen! Wissen Sie, was uns einer von denen mal erklärt hat?«

Picos Eltern schüttelten die Köpfe.

»Dass eigentlich wir das Problem sind, aus ökologischer Sicht. Weil wir so nahe am Wasser gebaut haben. Wie soll man denn bitte baden gehen und fischen und Boot fahren, wenn man nicht am Wasser baut?«

Picos Eltern nickten erschüttert.

»Seit Menschengedenken hat der Mensch am Wasser gebaut!«, sagte Herr Tabakoff.

»Und seit Bibergedenken der Biber«, sagte plötzlich Juanita.

»Ja, mein Schatz«, erwiderte Frau Tabakoff, »aber die Zeiten ändern sich. Wir haben auch keine Mammuts mehr, die durch den Garten durchtrampeln.«

»Außerdem, was heißt Bibergedenken«, sagte Herr Tabakoff. »Der Biber denkt nicht! Er zerstört!«

Seine Frau wandte sich wieder an Picos Eltern: »Es ist ein Skandal. Niemand macht sich Gedanken, was das allein für den Fischbestand bedeutet.«

»Wieso für den Fischbestand?«, fragte Picos Vater. »Ich dachte, Biber seien Pflanzenfresser?«