Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Paul Zsolnay Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

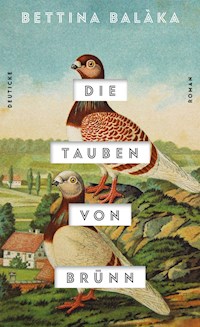

Ein Brieftaubenzüchter, ein Lotteriegewinn und die Geschichte eines großen Betrugs: die Geschichte des berühmt-berüchtigten Wieners Johann Karl von Sothen.

Spannend und atmosphärisch dicht erzählt: die Geschichte des berüchtigten "Lotteriebarons" Johann Karl von Sothen. Als der Brieftaubenzüchter Wenzel Hüttler 1840 einen Lottogewinn macht, stiehlt Sothen, der im selben Haus wohnt, den Lottoschein und legt so den Grundstein für sein Vermögen. Nach Hüttlers Tod betreibt dessen Tochter die Brieftaubenzucht in Brünn weiter. Sothen fingiert Verliebtheit, und sie hilft ihm gegen ihren Willen beim Betrug der Lotterie: Wenn in Brünn die Ziehung erfolgt ist, kann man in Wien noch setzen, bis der reitende Bote mit den Gewinnzahlen eintrifft. Eine Taube ist jedoch viel schneller ... Sothen wird unermesslich reich und in den Adelsstand erhoben − doch auch für ihn kommt der Zahltag.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 209

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

Über das Buch

Ein Brieftaubenzüchter, ein Lotteriegewinn und die Geschichte eines großen Betrugs: die Geschichte des berühmt-berüchtigten Wieners Johann Karl von Sothen.Spannend und atmosphärisch dicht erzählt: die Geschichte des berüchtigten »Lotteriebarons« Johann Karl von Sothen. Als der Brieftaubenzüchter Wenzel Hüttler 1840 einen Lottogewinn macht, stiehlt Sothen, der im selben Haus wohnt, den Lottoschein und legt so den Grundstein für sein Vermögen. Nach Hüttlers Tod betreibt dessen Tochter die Brieftaubenzucht in Brünn weiter. Sothen fingiert Verliebtheit, und sie hilft ihm gegen ihren Willen beim Betrug der Lotterie: Wenn in Brünn die Ziehung erfolgt ist, kann man in Wien noch setzen, bis der reitende Bote mit den Gewinnzahlen eintrifft. Eine Taube ist jedoch viel schneller ... Sothen wird unermesslich reich und in den Adelsstand erhoben ? doch auch für ihn kommt der Zahltag.

Bettina Balàka

DIE TAUBENVON BRÜNN

Roman

Deuticke

BERTA HÜTTLER

1850

Sie leben unter den Menschen wie Geister. Man sieht sie nicht, man geht durch sie hindurch. Kein Fuhrwerker ist ihnen je ausgewichen, kein Fußgänger hat je Halt gemacht, weil er befürchtet hätte, sie zu zertreten.

Das heißt, es gibt einen, der Rücksicht nimmt, sein Name ist Ferdl, und wenn man ihn sieht, wie er Rücksicht nimmt, dann sieht man plötzlich auch die Unsichtbaren, die Tauben.

Der Ferdl ist ein junger Bursche, vielleicht fünfzehn Jahre alt, und er verdient seinen Unterhalt mit einem Hundekarren, mit dem er Waren durch die Stadt transportiert. Der Hund heißt Zeus und ist ein großer, zotteliger Zughund mit jenem gelassenen Gemüt, das notwendig ist, wenn man einen Karren voll nagelneuer, noch unaufgeschnittener Bücher oder gar Porzellanwaren durch das Lärm- und Staubgewirr zwischen riesigen Pferdefuhrwerken ziehen muss.

Der Ferdl dirigiert Zeus mit einem Stöckchen, ohne ihn jedoch damit zu schlagen. Überhaupt hat er, wie er berichtet, bei der Erziehung des Hundes diesen niemals geschlagen, was erstaunlich ist, denn Zeus ist brav und fleißig und folgt auch auf ein geflüstertes Wort. Wenn der Ferdl seinem Hund das Stöckchen an eine bestimmte Stelle auf der linken Schulter legt, heißt das: langsamer werden. Verstärkt er den Druck, heißt das: stehen bleiben. Es ist die linke Schulter, weil der Ferdl links neben Zeus hergeht.

Während es also jedem Kutscher vollkommen egal ist, ob er in eine Gruppe von Tauben hineinfährt, behält der Ferdl jede einzelne im Blick. »Langsam, Zeus«, flüstert er, legt sein Stöckchen auf die Schulter des Hundes, während die Taube vor ihm hertänzelt, nach links und nach rechts, aber nicht sofort den Weg freigebend, weil sie den geplanten Weg des Karrens ja nicht kennt. Bleibt die Taube stehen, muss auch Zeus stehen bleiben. Geht sie weiter, hebt Zeus vorsichtig seine riesigen Pfoten und schleicht wie hinter einer kapriziösen Prinzessin her.

Dass der Ferdl sich so den Tauben gegenüber verhält, wissen nicht viele, obwohl sie es beobachten könnten. Denn auch der Ferdl ist gewissermaßen unsichtbar. Er ist im Trubel der Stadt nur ein Botenjunge, dem man Aufträge zuruft und Münzen in die schmutzige Hand wirft.

Die Tauben leben in den Zwischenräumen. Wo immer der Mensch Platz gelassen hat, setzt sich eine Taube hin, pickt, gurrt, balzt, guckt, und wenn sich Füße, Hufe oder Räder nähern, hüpft sie schnell zur Seite oder fliegt auf. Wer sieht, wie lange so eine Taube wartet, bevor sie die Flucht ergreift, wie ruhig sie sich den Gefahren der Straße aussetzt, immer bis zur letzten Sekunde ausharrend, bevor sie mit dem geringstmöglichen Kraftaufwand ausweicht, wundert sich, dass so wenig passiert. Es kommt sehr selten vor, dass eine Taube von Hufen oder Rädern erfasst wird, hier Am Hof vielleicht einmal im Jahr, und dann war diese Taube wohl schon sehr alt oder krank, sodass ihre Reflexe erlahmt waren.

Die Tauben leben aber nicht nur zwischen, sondern auch über uns. Dort auf den Dächern, Fassaden, Türmen, Simsen und Statuen haben sie ihre eigene Stadt, die wir nicht betreten können. Eigentlich könnten sie dort oben bleiben und ihre Ruhe haben, aber viele Stunden des Tages kommen sie hinunter auf die Plätze und Straßen, sie suchen unsere Nähe und vielleicht auch die Gefahr. Unten gibt es viele Gefahren: Hunde, Pferde, Menschen und Räder. Oben gibt es nur eine: den Turmfalken. Aber der Turmfalke fordert unter den Tauben mehr Opfer als alle Bierkutschen, Landauer und Kavallerieregimenter zusammen.

Die Tauben spazieren auf den Kaminen. Hoch oben auf den vornehmen Häusern und Palais sind steinerne Vasen, Adler und Wappen, gedrechselte Balkone, gemeißelte Masken, Atlasse, Karyatiden, mächtige Figuren — für die Tauben nur eine Welt der Felsklippen, ähnlich jener in Anatolien, aus der sie stammen. Aus den Dächern und Balkonbaldachinen ragen Regenrinnen mit Drachenhäuptern, aus deren Mäulern das Gewitterwasser stürzt, je mehr, desto schöner. Für die Tauben sind es Wasserfälle aus gurgelndem Bergquell.

»Die Tauben sind zu uns gekommen«, pflegte Vater zu sagen, »der Mensch hat sie nicht von ihren Felsen geholt, erobert, unterworfen und versklavt. Freiwillig sind sie gekommen, vorsichtig, und bei zurückhaltender und doch fürsorglicher Behandlung dann immer näher. So wie eine Straßentaube auch heute noch zwischen Menschenbeinen und Fuhrwerkswind zögerlich herantanzt! Man wirft ihr aus dem Augenwinkel Blicke zu, geht ein wenig in die Knie, lässt eine Brotkrume fallen, ohne sie weiter zu beachten, und die Taube tanzt näher, vor und zurück, bis sie da ist und plötzlich vertraut.«

Vater war auch einer, der die Tauben sah, das war bei einem Taubenzüchter nicht anders zu erwarten. So wie ein Wurzelgärtner ein besonderes Auge für Sellerieknollen hat, ein Kerzenzieher für Wachsqualitäten oder eine Modistin für haltbares Tuch, so hat jeder seine eigenen Bereiche des Sehens und der Blindheit. Nur die Liebe macht alle blind, sagt man, oder eher sehend in einem höheren Sinn: Man erkennt wundervolle Blüten, wo für andere nur brache Wüsten zu bemerken sind. Frauen werden blinder und sehender durch die Liebe als Männer, das ist ganz natürlich, sagt Pater Quirin, denn Frauen sind für die Liebe geschaffen.

Es leben aber auch andere unter uns, die man nicht einmal sieht, wenn man die Augen aufreißt und nach ihnen sucht. Es sind Nachtgeister, und alles, was auf sie hindeutet, ist ihr Werk, das man am nächsten Morgen erblickt. Dass sie da gewesen sind, mitten unter den Behausungen der Menschen, erkennt man an dem, was sie angerichtet haben. Die Biber, die den Karottenacker verwüstet und geplündert haben, die Füchse, die im Blutrausch einen Hühnerstall zum Schlachthaus machten. Manche hört man auch in der Nacht, wie die Marder, die am Dachboden rumoren, die Frösche und Käuze, deren Rufe klingen wie Omen.

Mir macht es nichts aus, im Dunkeln zu gehen, auch nicht über Land, weil ich die Geister der Toten nicht fürchte. Das Käuzchen wird mir nichts tun und der Frosch verstummt sofort, wenn er meinen Schritt hört.

Pater Quirin meint, dass ein bisschen Furcht vor den Toten nicht schadet. Es kann schließlich nicht jedes Rascheln im Finstern zu einer harmlosen Maus gehören, und nicht jedes Licht, das einem entgegenkommt, ist die Laterne eines Menschen. Es gibt unheimliche Dinge in der Welt, die wir nicht restlos verstehen, daher ist es besser, man schützt sich mit einem unsichtbaren Schild aus Gebeten.

Das Fleisch des Bibers, sagt Pater Quirin, ist fett und hat einen leicht harzigen Nachgeschmack, was daran liegt, dass er sich hauptsächlich von Baumrinde ernährt. Früher dachte man, der Biber würde Äste entrinden, um mit dem grünen Bast die Nester für seine Jungen auszukleiden, doch dann wurde beobachtet, dass er ihn frisst.

Ich selbst habe noch nie Biberfleisch gegessen. Freitags dürfen Christen kein Fleisch essen, nur Fisch. Dies zum Gedenken an den Heiland, der an einem Freitag sein Leben für die Menschheit hingegeben hat. Da der Biber im Wasser lebt und einen schuppigen Schwanz hat, kann er im Kloster am Freitag als Fisch gelten. Die Mönche gehen in der Abenddämmerung auf Biberjagd, wenn es eigentlich Zeit für die Vesper ist. Wenn es schon fast finster ist, kommt der Biber aus seinem in den Tiefen des Wassers liegenden Bau und schwimmt an das Ufer, wo ihn ein Mönch mit einem Knüppel erschlägt.

Als ich ein Kind war, haben wir freitags meistens Fogosch oder eine Mehlspeise gegessen. Auch die Mönche essen gerne eine Mehlspeise, aber als Nachspeise nach dem Biberbraten. Meine Lieblingsmehlspeise ist ein Scheiterhaufen aus blättrig geschnittenen Äpfeln und in Eiermilch gebackenen Kipfeln. Es sei sehr lustig, als Kirchenmann einen Scheiterhaufen zu essen, sagt Pater Quirin, man habe aus der Hinrichtungsstätte der Teufelsanbeterinnen eine köstliche Speise gemacht, das sei ein herrlicher Triumph über den Höllenfürsten.

Die Vögel sind diejenigen unter den Tieren, die sich zeigen. Sie haben viel weniger Scheu vor uns Menschen als die Biber und Dachse, die Rehe und Wildschweine, weil sie uns mühelos entkommen können. Sie spazieren zwischen uns, sie sitzen über uns, und auch die Wasservögel fürchten uns nicht, wenn sie auf der Oberfläche der Seen und Flüsse gleiten. Wir werden beobachtet, ohne dass wir es bemerken. Überall auf den Dächern, den Bäumen, auf den Fensterbänken und Simsen sind Augen auf uns gerichtet. Wir bemerken es erst, wenn ein Tagräuber sich zeigt. Wenn eine hungrige Krähe herabstürzt, um am unbeaufsichtigten Ende eines Marktstandes ein Stück Schinken zu stehlen. Wenn die Obstfrau ihre prächtigste Birne aufschneidet, um der Kundschaft zu zeigen, wie schön ihr mehlweißes Fruchtfleisch ist, und eine Taube kommt, um daran zu picken.

»Berta!«, schreit die Obstfrau, »ist das eine von deinen?«

»Nein!«, sage ich, »die kenne ich nicht!«

Natürlich ist es eine von meinen Tauben, die Mary, der Süßschnabel, aber sie sieht wie eine gewöhnliche Straßentaube aus für den Laien, und so tue ich, als ob ich nicht verantwortlich wäre.

AM HOF

Acht Monate zuvor

Der Platz war geschrumpft. Wenn man früher aus den verwinkelten Gassen, dem Gewirr an Holzverschlägen, winzigen Läden und düsteren Gewölben herausgetreten war, war der Platz, den man »Am Hof« nannte, so groß gewesen, dass es einem für einen Moment den Atem verschlug. Groß wie ein offenes Feld, das bis zum Horizont reichte und den Blick weitete, wenn man aus einem dichten, dämmrigen Wald hinaustrat.

Damals, als Kind, war Berta noch nie auf einem offenen Feld oder in einem dämmrigen Wald gewesen. Sie hatte immer in diesem Teil der Stadt gelebt, wo sie zwischen Judenplatz und Graben jeden Stein kannte, jedes Grasbüschel, das in einer Mauerritze wuchs, die Löcher, aus denen die Ratten kamen, die Winkel, in denen die Menschen sich erleichterten, und die Stellen, wo die Murmeln am besten rollten.

Aus dem schmalen Gässchen, in dem sich der Eingang zu ihrem Zuhause befunden hatte, war sie am häufigsten auf den Platz getreten. Sie hatte auf die Mariensäule geblickt und rechts dahinter auf das Zeughaus. Beides stand noch immer da und schien unverändert, nur näher zusammengerückt. Die bronzene Säule war auch heute fast schwarz mit nur wenigen grünlichen Stellen, hoch oben stand Maria, die in ein faltenreiches Gewand gehüllt war, während unten am Sockel vier Putti in Rüstungen gegen eine Schlange, einen Löwen, einen Basilisken und einen Drachen kämpften. Auf dem Giebel des Zeughauses standen unverändert die beiden steinernen Frauen, die eine goldene Weltkugel hielten. Wandte man sich nach links und ging an der Kirche vorbei, kam man zum Hofkriegsratsgebäude mit den bunten Wachsoldaten und prächtigen Kanonen davor. Wie damals herrschte in der Mitte des Platzes ein unordentliches Gedränge von Marktständen mit ihren Dächern aus grobem Tuch, doch waren es bis auf ein paar wenige Ausnahmen nicht mehr dieselben Stände wie früher. Die Brotfrau und der Salzgurkenmann waren noch da, beide gealtert und gebeugt. Das neue Eierweib sah genau so aus wie das alte — in ihren Rückentragekorb hatte sie die kleineren Körbe mit den Hühnereiern geschlichtet, und in der Hand trug sie den Korb mit den Spezialitäten: Gänse-, Enten-, Pfaueneier. Sogar ihr Gesicht war ähnlich, und Berta vermutete, dass es die Tochter des alten Eierweibes war, dem ihr Vater immer die Taubeneier verkauft hatte.

Zehn Jahre waren vergangen. Nicht der Platz war geschrumpft, sondern Berta war erwachsen geworden und hatte den Blick eines Kindes verloren, dem alles groß und wundersam erscheint.

Als kleines Mädchen hatte sie von den Standlern öfter etwas geschenkt bekommen, eine Handvoll Kirschen, einen Apfel, ein halbes Kipfel oder einen Zuckerkringel. Man hatte Mitleid mit ihr gehabt, denn ihr Gesicht war durch eine Hasenscharte entstellt.

»Das arme Tschapperl wird niemals heiraten können«, hatte man gesagt.

Die Hasenscharte war noch immer da, Berta hatte nicht geheiratet und niemand schenkte ihr mehr etwas. Sie hatte die Haube tief ins Gesicht gezogen, ging mit gesenktem Haupt und hielt beim Sprechen die Hand vor Nase und Mund, um niemanden zu erschrecken.

Zwischen den Marktständen und den Häusern fuhren wie früher die Wagen. Das Getrappel der Pferdehufe auf dem Kopfsteinpflaster hallte, von überall kam das Klippklapp. Neben dem Zeughaus waren noch immer die Ställe der Feuerwehr, aus denen die Pferde herausgeführt und vor die Löschwagen gespannt wurden, wenn irgendwo ein Feuer ausgebrochen war. Es hatte in Bertas Kindheit häufig gebrannt, dann hatte die Pummerin am Stephansdom geläutet, die hellere Glocke der Feuerwehr hatte gebimmelt, die Feuerwehrmänner hatten ihre Helme aufgesetzt, die Feuerwehrpferde hatten getänzelt und geschnaubt.

Da, vor der Mariensäule, war früher der Stand der Blumenfrau gewesen. Sie war selbst schön wie eine Blume und hieß Magdalena. Im Frühjahr verkaufte sie Veilchen und Maiglöckchen, mit zunehmender Wärme dann größere und üppigere Blumen, Rosen, Crysanthemen, Kamelien. Manchmal steckte sie Berta eine Blüte ins Haar und sagte: »Was für ein hübsches Mädchen!« Ihr ständiger Begleiter war Kugerl, ein kleiner Hund mit wuscheligem weißem Fell und schwarzen Knopfaugen. Wenn er am Boden lag, sah er aus wie ein kleiner Teppich. Meistens aber lief er herum, kläffte andere Hunde an, spielte mit den Kindern, hob das Bein an fremden Marktständen und ließ sich mit faulen Erdäpfeln bewerfen.

Eines Tages war Kugerl unter die mächtigen Hufe eines Brauereipferdes geraten. Berta und ein paar andere Kinder hatten es gesehen und wie am Spieß geschrien. Kugerl wurde nach hinten geschleudert und eines der Wagenräder rollte über ihn. Als der Wagen endlich zum Stillstand gekommen war, lag der Hund erbärmlich winselnd auf dem Pflaster. Magdalena kam herbeigelaufen, schrie, rang die Hände und versuchte ihn zum Aufstehen zu bewegen. Der Kutscher sprang vom Kutschbock und sah sich das Schauspiel eine Weile an. Dann bückte er sich, griff nach dem sterbenden Hund und brach ihm mit einer entschlossenen Bewegung das Genick.

»Es ist besser so«, sagte er.

Am nächsten Tag war Magdalena schon in aller Frühe bei ihrem Stand und arrangierte die Blumen. Ihr Gesicht war steinern und ihre Bewegungen waren steif. Manchmal sah sie zu der schwarzen Muttergottes hinauf und bekreuzigte sich. Als Berta weinte, sagte sie: »Wir müssen stark sein, mein Kind. Es geschehen schlimmere Dinge auf dieser Welt, als dass ein Hunderl stirbt.« Sie sollte recht behalten, denn nur wenige Wochen darauf war Bertas Vater gestorben.

Dort, in der schmalen Gasse, die sich neben der prächtigen weißen Fassade der Kirche Am Hof auftat, hatten sie gewohnt, Berta, ihr ein Jahr älterer Bruder Eduard, der Vater und die Tauben. Die Mutter war erst zwei Jahre zuvor an Lungenschwindsucht gestorben. Wenzel und Josephine Hüttler waren aus Mähren nach Wien gekommen, gleich nach ihrer Hochzeit waren sie in die Reichshauptstadt gezogen, um dort eine Familie zu gründen und ihr Glück zu machen.

Sie hatten eine Mansarde bewohnt, die einen Ausgang auf das Dach hinaus hatte, was für die Taubenzucht von Bedeutung gewesen war. Da draußen, direkt unter dem Himmel, von Giebeln eingerahmt, hatte sich der Taubenschlag befunden. Zahllose hölzerne Zellen, in denen es unentwegt gurrte, fiepte, klackte und kollerte. Die Tauben waren ein gesprächiges Volk, sie hatten einander immerzu etwas mitzuteilen, und wenn nicht, sprachen sie einfach mit sich selbst. Es waren schöne Vögel mit sanften Augen, tänzerischer Haltung und samtigem Gefieder. Die meisten waren silber- bis blaugrau mit zwei dunklen Streifen auf den Flügeln und grünschillernden Hälsen, die in rosaschillernde Brustlätze übergingen. Manchmal war auch eine besondere Schattierung dabei: sandfarben, fast schwarz oder ganz hell bis hin zu weißen Tauben mit rötlicher oder brauner Melierung. Die, die sich nach dem Flüggewerden als die klügsten, kräftigsten und zuverlässigsten erwiesen, wurden zu Brieftauben ausgebildet. Die anderen wurden am Lerchenfelder Vogelmarkt als Suppenzutat verkauft.

Von klein auf war Berta ihrem Vater die größte Hilfe gewesen. Von ihm hatte sie alles über die Taubenzucht und das Brieftaubenwesen gelernt. Auch im Haushalt ihrer Tante, der Wirtin des Gasthauses Zum Goldenen Ochsen in Brünn, wo sie jetzt lebte, war Berta für die Tauben verantwortlich und trug so zu ihrem Unterhalt bei.

Im selben Haus zu ebener Erde befand sich noch immer die Tabaktrafik und Lottokollektur des Herrn Sothen. In Bertas Kindheit hatte sie nur aus einem schäbigen Gewölbe bestanden, nun umfasste sie einen guten Teil der Länge der Gasse. Herrn Sothens Geschäft war größer und schöner geworden. Tatsächlich gehörte ihm mittlerweile der gesamte Gebäudekomplex: das Palais Collalto Am Hof ebenso wie die dahinter liegenden verschachtelten Wohnhäuser über den Gewölben. Auch die Mansardenwohnung mit Ausgang auf das Dach war nun in seinem Besitz.

Als Bertas Vater wie zuvor schon seine Frau der Lungenschwindsucht erlegen war, hatte Herr Sothen, der damals selbst noch ein sehr junger Bursche gewesen war, gerade einmal siebzehn Jahre alt, sich der beiden verwaisten Kinder angenommen. Auf eigene Rechnung hatte er sie nach Brünn zu ihrer Tante, der Schwester des Verschiedenen, gebracht. Da waren Berta neun und Eduard zehn Jahre alt gewesen.

Und nun hatte Herr Sothen wieder eine Reise bezahlt. Er hatte Berta zwei Gulden geschickt, damit sie zu ihm nach Wien kommen konnte. Es gäbe etwas zu besprechen bezüglich ihrer Zukunft, war in dem Brief gestanden.

IM PARADIES

Plötzlich fand sich Berta an einem Tisch in einem eleganten Speisezimmer sitzend, umgeben von einer heiteren kleinen Gesellschaft, die Mittagssonne zeichnete Streifen auf die Tafel, auf der unnötigerweise — welch Luxus! — Kerzen in Porzellankandelabern brannten, von zwei livrierten Dienern wurden Speisen aufgetragen. Zunächst gab es eine mit Cognac verfeinerte Schildkrötensuppe, auf der ein Schlagobershäubchen rasend schnell schmolz. Es folgten gebratene Krammetsvögel, die mit Salbeiblättern auf Spieße gesteckt waren, was aussah, als hätte man die Zweige eines Baumes mitsamt den darauf sitzenden Vögeln geröstet. Weiters gab es saure Schweineleber mit Zwiebeln, Champignonsoufflé, Hasenragout mit Quitten, ein Büschel junger Neunaugen, die in Mehl gewälzt und in heißem Schmalz gebacken worden waren und wie das Haupt der Medusa aussahen, und als Zuspeisen mit Butter übergossenen Reis und böhmische Serviettenknödel. In den Gläsern schimmerte der Tokajerwein so rot wie die gerafften Fenstervorhänge aus Seidenbrokat. Es war wie im Paradies.

Obwohl ihr die Gäste vorgestellt worden waren, musste Berta sich während des Essens daran zu erinnern versuchen, wer sie waren, so schnell war alles vor sich gegangen, als sie den Raum betreten hatte, in eine warme, wohlhabende und wohlwollende Atmosphäre gelangt war, fröhliche Stimmen sie umwolkten, kostbare Bilder und köstliche Düfte. Da waren ein Advokat Schatzl, offenbar ein sehr guter Freund des Hauses, ein Herr Zamponi, seines Zeichens Porzellanfabrikant, samt Gattin, und eine Gräfin Niperdey, die sich jedoch bereits nach der Suppe wegen dringender Verpflichtungen entschuldigte.

Und da war Johann Karl Sothen, den sie kaum wiedererkannt hatte, da er sich einen Backenbart stehen hatte lassen und in punkto Körperfülle etwa ein Vierfaches an Raum einnahm wie an dem Tag vor zehn Jahren, an dem sie ihn zuletzt gesehen hatte. Damals war sie ein Kind und er ein fiebriger junger Bursche gewesen, der es eilig gehabt hatte, sie und ihren Bruder Eduard bei der Tante in Brünn abzugeben und wieder nach Wien zu seinen Geschäften zurückzukehren. Das damalige nacktere und schmälere Gesicht musste Berta nun in dem neuen, sich ausgedehnt habenden suchen, in dem die ehemals flackernden Augen jedoch viel ruhiger schienen, vielleicht, weil sie regelrecht zugewachsen waren. Doch es war nicht nur das. Der Wohlstand hatte ihn distinguiert und gelassen gemacht, er war nun ein junger Mann, der sich zurücklehnen konnte wie normalerweise ein weit älterer nach langen Jahren der Karriere.

Als sie ihn mit »Herr Sothen« ansprach, winkte er ab: »Johann Karl für dich, liebe Berta, so wie du mich immer genannt hast. Wir kennen uns doch schon so lang.«

Die Umstehenden lächelten und Frau Zamponi sagte aus nicht ganz ersichtlichen Gründen: »Du bist so gut, Johann Karl, so gut, in der Tat.«

Berta war verwirrt, konnte sie sich doch deutlich erinnern, dass sie ihn erstens stets Hans genannt hatte, und dass er zweitens ihr und Eduard an dem Tag, an dem er sie auf den Postwagen nach Brünn hinaufgescheucht hatte, ausdrücklich untersagt hatte, ihn jemals wieder beim Vornamen zu nennen. Er wünsche ab sofort mit Herr Sothen angesprochen zu werden, hatte er erklärt, und sie hatten nichts dabei gefunden, da sie gedacht hatten, dass er nach dem Tod des Vaters so etwas wie ein Amtsvormund war.

Nun stellte er sie tatsächlich als »mein Mündel« vor. Vielleicht war sie das ja geworden für ihn, gefühlsmäßig, dachte Berta, in all den Jahren, in denen er reich und sie erwachsen geworden war. Wie hatte er nur so reich werden können, dass er all die anderen Trafikanten und Lottokollektanten, die ein Leben lang in ihren Gewölben hockten, weit hinter sich gelassen hatte und nun in das Palais Collalto gezogen war? Welche geheimnisvollen Kräfte besaß er, welche Fähigkeiten, die ihn zu einem Zauberer des Gelderwerbs machten, sodass er dem angestammten Platz im gesellschaftlichen Gefüge, an den Gott ihn hinversetzt hatte — und der das Schicksal bedeutete, in das sich zu schicken die Kirche jedermann nahelegte —, den Rücken kehren hatte können?

Auf jeden Fall tat das, was er sich geschaffen hatte, auch Berta gut. Das schöne Vorzimmer, in das sie von dem Dienstmädchen, das die Tür geöffnet hatte, geführt worden war, die breiten Gänge und die anderen Räume, in die sie einen Blick werfen hatte können, die großen Spiegel und hohen Wandpaneele, die Luster und Lampen, Kommoden und Buffets aus poliertem Holz mit gedrechselten Füßen und Griffen aus Messing, die bunt bemalten Porzellanvasen, die Blumenschalen aus Glas und Silber, der Stuck, der Samt, die Teppiche, all das erfüllte den Besucher unmittelbar mit Behaglichkeit. Das Hauswesen schien wohlverwaltet von zahlreichen Dienstboten, die in diesem Labyrinth, in dem es an einer Stelle nach teurem Tabak roch, dann wieder nach frischen Lilien und schließlich nach herrlichen Soßen und gebratenem Fleisch, die Fäden in der Hand hielten und sich vor Berta freundlich verneigten.

Bestimmt besaß Johann Karl Sothen, der ihr seinerzeit zum Abschied ein kleines Schaukelpferdchen aus Papier für ihr Puppenhaus geschenkt hatte, mittlerweile eine Equipage, vierspännig, neben der an Festtagen Fackelträger herliefen und auf die hinten Lakaien in pelzverbrämter Livree aufsprangen!

»Ist heute ein Festtag?«, fragte Berta schüchtern, als die Krammetsvögelspieße und Schüsseln mit Fleisch- und Zuspeisen aufgetragen wurden.

»In diesem Haus isst man an allen Tagen gut«, erwiderte die Gräfin Niperdey, die sich gerade verabschiedete. Dabei warf sie Berta ein bezauberndes Lächeln zu, das sie mit einem Schwenk ihres Blicks auf dem Hausherren weiterstrahlen ließ. Sie war klein, einen Kopf kleiner als Berta, obwohl die Schühchen aus Seidendamast, die unter ihrem Rock hervorblitzten, Absätze hatten, um sie zu strecken. Ihr dunkles, pomadisiertes Haar war zu einem Y-Scheitel frisiert und im Nacken zu einem perlengeschmückten Chignon zusammengefasst. An den Seiten hingen üppige Korkenzieherlocken herunter, die allerdings eine etwas hellere Farbe hatten als das übrige Haar, sodass man annehmen durfte, dass es sich um angesteckte Lockentuffs handelte. Sie hatte vergissmeinnichtblaue Augen und war zierlich wie ein Püppchen, sehr eng geschnürt — wahrscheinlich ging sie, um sich mit den Hauptspeisen nicht die Figur zu verderben.

»Gefällt Ihnen das Porzellan, liebe Berta?«, fragte Herr Zamponi. »Alles aus meiner Fabrik.«

»In der alles eingerichtet wurde von meinem Geld«, sagte Johann Karl.

»Wofür alle Verträge erstellt wurden in meiner Kanzlei«, sagte Advokat Schatzl. Die Anwesenden lachten herzlich, nur Berta wusste nicht, worum es ging.

»Herr Bankier Sothen hat Herrn Direktor Zamponi bei der Erweiterung seiner Fabriksanlagen mit einem großzügigen Kredit unterstützt«, erklärte Advokat Schatzl.

»Bankier«, sagte Berta.

»Wussten Sie nicht, liebes Kind, dass Herrn Sothen das große Bankhaus am Graben gehört?«, sagte Frau Zamponi.

»Ach was, großes Bankhaus«, wandte Johann Karl ein, »ein bescheidenes …«

»Es ist eine Institution!«, rief Frau Zamponi.

»Wer im Lotteriegeschäft tätig ist, beginnt unweigerlich eines Tages zu kreditieren. So viele Leute, die setzen wollen und denen das Geld dafür fehlt! Man schießt es also vor und eines Tages ist man plötzlich Bankier«, sagte Johann Karl.

»Na na, gar so plötzlich …«, sagte Herr Zamponi und lachte wieder.

»Das Porzellan ist ganz wundervoll«, sagte Berta und legte die Hände um ihren mit Chinoiserien bemalten Teller, als wollte sie ihn hochheben und präsentieren.

Zur Nachspeise gab es eine mit Himbeermarmelade gefüllte Biskuitroulade, kleine Marzipankugeln und Zwetschkenkompott. Dazu wurde süßer Madeirawein gereicht. Dann verabschiedeten sich auch die anderen Gäste. Die Herren mussten zurück in das Kontor respektive die Kanzlei und Frau Zamponi hatte eine Anprobe bei der Schneiderin. Sie würden den Kaffee nun zu zweit und ganz gemütlich in der guten Stube einnehmen, sagte Johann Karl.