8,99 €

Mehr erfahren.

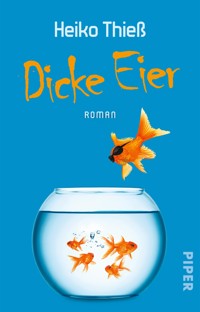

- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Ein Buch voller Eilights! Den Sommer genießen, Eier schaukeln, eine ganz ruhige Kugel schieben - so hatte sich Timo seinen Zivildienst im kirchlichen Freizeitheim St. Stephanus vorgestellt. Doch statt gepflegter Langeweile erwarten ihn unmenschlich viel Arbeit, eine ziemlich offensive Kollegin namens Charlotte - und Lena. Ist sie seine Traumfrau – oder doch eher seine Albtraumfrau? Es ist jedenfalls nur eine Frage der Zeit, bis sich Timo das erste dicke Ei legt … Nach dem Bestseller »Arschkarte« schickt Heiko Thieß seinen Helden Timo Feuer ein zweites Mal ins Abenteuer Leben. Wortwitziger, sarkastischer und Hormon umnebelter denn je.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Mehr über unsere Autoren und Bücher:

www.piper.de

Für den Weltfrieden

ISBN 978-3-492-97500-1 November 2016 © Piper Verlag GmbH, München/Berlin 2016 Covergestaltung: ZERO Werbeagentur, München Covermotiv: FinePic®, München Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

Pazifisten-Pamphlet

Ich gebe dem Frieden eine Chance.

Stellen Sie sich vor, es ist Krieg, und jeder geht hin. Das Ergebnis: Dritter Weltkrieg, Apokalypse und radioaktiver Niederschlag, der auf Ihre Asche fällt. Und aufmeine. Um dies zu verhindern, verweigere ich denDienst an der Waffe. Ich denke, eine Milliarde Tote im Namen diverser Gottheiten, des Volkes, des Kampfs gegen den Kommunismus, Zionismus, Imperialismus und der demokratischen Zwangsbeglückung ferner Länder reichen fürs Erste.

Ich selbst würde mich als passiven Pazifisten bezeichnen. Das heißt, ich verabscheue Gewalt so sehr, dass ich selbst Antikriegsdemonstrationen meide – nur um tätliche Auseinandersetzungen mit Polizeibeamten zu umgehen, die bloß ihren Job machen.

Bereits im Kindergarten habe ich Sandburgen-Zertretern vergeben, ohne den Abdruck meiner Schaufel in ihren Gesichtern zu hinterlassen. Als Kind wollte ich jahrelang keine Schlagsahne essen, weil mir die geschlagene Milch so leidtat. Auch beim Cowboy- und Indianerspiel war ich stets der unbewaffnete Fährtenleser mit dem Biberschwanz am Hut. Mein Vorbild war nie John Wayne – sondern John Lennon.

Es wird Sie sicher nicht überraschen, dass ich den Jahreswechsel nach dem Motto »Brot statt Böller« begehe– und lieber Schwarzbrot statt Schwarzpulver kaufe. Ich schäme mich nicht zu sagen, dass ich um Punkt Mitternacht in all dem Geböller alljährlich »Ein bisschen Frieden« anstimme.

Selbst Mücken spende ich bereitwillig Blut, anstatt sie zu töten.

Aber würden Sie nicht, trotz allem, auf jemanden schießen, der versucht, Sie umzubringen, mögen Sie jetzt »fangfragen«? Ja, würde ich. Aber das nennt man Notwehr und nicht Krieg.

Nach diesen Ausführungen sollte deutlich geworden sein, dass ich für den Dienst an der Waffe untauglich bin. Wenn Sie mir unter Zwang eine in die Hand drücken, werde ich einfach nicht schießen. Das spart zwar ungemein Munition, hilft aber nur dem Gegner, den sich Ihre vorgesetzten Politiker gerade als besonders bösen Bösewicht aus dem reichhaltigen globalen Despoten-Angebot herausgepickt haben.

Peace

Timo Feuer

Für einen ersten Entwurf nicht schlecht. Könnte einen Schuss mehr Glaubwürdigkeit vertragen, um dem erweiterten Suizid auf dem Schlachtfeld zu entgehen. An der einen oder anderen Stelle werde ich noch ein bisschen feilen, aber im Großen und Ganzen trifft das den Nagel auf den Kopf. Ich denke gar nicht daran, mir mit sieben Kameraden eine Stube zu teilen. Eine derartige menschliche Enge war mir bereits beim Sportunterricht in der Umkleidekabine ziemlich unangenehm. Auf keinen Fall möchte ich jeden Morgen nach dem Aufwachen als Erstes sieben Typen in Unterhosen sehen. Ich lasse mich von Vater Staat in keine Kaserne einweisen. Ab heute befinde ich mich offiziell im Widerstand.

Ein Dreivierteljahr Wehrdienst, um das gute alte Handwerk des Tötens zu erlernen? Ohne mich. In Wirklichkeit schlägt man da bekanntlich sowieso nur die Zeit tot. Drei Monate durch den Schlamm robben, und der Rest ist tödliche Langeweile. Insofern würde mich eher das Nichtstun umbringen als ein von der deutschen Rüstungsindustrie mit allem Terroristenzubehör bestens ausgestatteter Taliban.

Dabei hatte ich gehofft, auch über das Jahr 2004 hinaus die Karteileiche zu bleiben, die ich beim Kreiswehrersatzamt jahrelang war. Außer einem belanglosen Schreiben zu meinem achtzehnten Geburtstag hatte ich nie wieder von denen gehört. Und dann schicken die mir mit Anfang zwanzig den Musterungsbescheid. Haben die aufgeräumt, oder was? Zu wenig nachwachsender humaner Rohstoff aufgrund des demografischen Wandels?

Während der würdelosen Musterung habe ich alle Trümpfe ausgespielt, die sich angeblich seit Jahrzehnten bewährt haben. Kniebeugen? Ein Wunder, dass ich überhaupt noch laufen kann! Beweismaterial in Form von Röntgenbildern hatte ich selbstverständlich dabei. Mein Rücken? Längst kaputt. Die Mühe, mir das Rückgrat brechen zu wollen, können sich die Feldwebel sparen. Meine Augen? Mit minus fünf Dioptrien nur noch reine Attrappen.

Natürlich wurden mir vom Arzt auch die Eier gekrault. Im Beisein seiner blutjungen, bildhübschen, blonden Assistentin. Wegen solcher Frauen wurden schon Kriege angezettelt. Bei ihr will halt jeder den ersten Schuss abgeben.

Also T1. Ich freu mich. Nicht!

Angetreten!

»Hast du deine Verweigerung schon abgeschickt?«, will Markus, einer meiner besten Freunde, drei Tage später wissen. Wie so oft haben wir uns an der Tanke ein Sixpack und dieses geile englische Weingummi geholt, das auch Stunden später noch die Zahnzwischenräume abdichtet. Unwahrscheinlich, dass es was Besseres gibt, als damit auf einer Parkbank mit Seeblick den lauen Sommerabend zu verbringen.

»Jep, Verweigerung ist unterwegs. Hab ich bestimmt zehnmal überarbeitet, bevor die zur Post ging. Hoffe, es ist deutlich genug rübergekommen, dass ich dem Schützenverein nicht beitreten will.«

»Dann kümmer dich bloß rechtzeitig um ’ne gute Zivi-Stelle. Sonst landest du am Ende noch im Altersheim. Dann biste trotzdem am Arsch.«

»Im wahrsten Sinne des Wortes, ich weiß. Nee, Hinternabwischen mach ich nicht. Hab vom Bundesamt für Zivildienst eine Liste mit offenen Zivi-Stellen bekommen.«

»Und?«

»Fünfundneunzig Prozent Jobs in Altersheimen. Zwei bei Essen auf Rädern, aber das ist mir auf Dauer zu öde. Und eine Hausmeisterstelle in einem christlichen Freizeitheim.«

»Hausmeister? Na, Mensch, davon hast du ja schon immer geträumt.«

»Richtig, und morgen kann der Traum wahr werden. Hab um zehn ein Vorstellungsgespräch.«

»Morgen schon?«

»Pure Pflegeheim-Panik. Der frühe Wurm hat Gold im Mund und so.«

Vier Bänke weiter lärmt ein Haufen minderjähriger und offensichtlich geistig minderbemittelter Halbstarker mit ihren körperlich erstaunlich weit entwickelten Verehrerinnen herum.

»Kaum Haare am Sack, aber saufen und bumsen, daskönnen sie«, bemerke ich gesellschaftskritisch vorm nächsten Schluck Bier, während ich einer vermutlich Siebzehnjährigen in ihr tief dekolletiertes Tanktop linse.

»Aber echt! Kein Benehmen mehr. So was hätte es zu unserer Zeit nicht gegeben«, pflichtet mir Markus bei und rülpst betont vornehm nur in Zimmerlautstärke.

»Kannste halt nicht vergleichen. Ist bei uns ja schon über fünf Jahre her. Das ist einfach ’ne andere Generation.«

»Hoffentlich kommt gleich die Polizei und bringt die Bengel zu Mama und Papa.«

»Richtig. Die mit dem Tanktop können sie aber gern unter unserer Aufsicht lassen. Die bring ich nach Hause. Also zu mir.«

»Auf die guten Tugenden!«, sagt Markus.

Zufrieden stoßen wir an. Es geht doch nichts über ein klares Weltbild.

Genauso klar ist leider, dass ich allein nach Hause gehe. Nüchtern bin ich schüchtern, angetrunken wird’s nicht viel besser. In der Brunftzeit bin ich eher Bambi als der Platzhirsch. Wie immer tröste ich mich mit dem Gedanken, dass die Mädels sicher bald erkennen werden, dass derartige Arschlochtypen wie die Jungs von der Nebenbank nichts fürs Leben sind. Höchstens was für eine Nacht. Irgendwann werden sie meinen Humor, meine Zuverlässigkeit und meinen respektvollen Umgang mit ihnen zu schätzen wissen. Das Blöde ist nur, dass ich bis dahin weiter ein Leben als konfessionsloser Mönch fristen muss. Mein Liebesleben ist so tot und vertrocknet wie der Ötzi. Eiszeit statt glühender Leidenschaft. Im Grunde könnte man mein Herz direkt für eine Organspende vorbereiten. Brauch ich eh nicht mehr.

So richtig verliebt war ich nur zwei Mal. Einmal in der Grundschule und einmal in der Abschlussklasse. Unnötig zu erwähnen, dass ich in beiden Fällen weiter allein den Schulweg antreten musste. Dazwischen gab es noch einige andere, in die ich zwar nicht verliebt war, die ich aber ziemlich toll fand. Mit einer dieser Angehimmelten kam es sogar zum Austausch von Zärtlichkeiten. Später konnte ich noch eine mehrwöchige Affäre vorweisen. Aber das war’s dann im Grunde.

Am nächsten Vormittag muss ich zum Vorstellungsgespräch antreten. Nervös fahre ich in den westlichen Stadtteil meiner Heimatstadt Eutin, nach Neudorf. Selbstverständlich mit dem Fahrrad, schließlich will ich in einem christlichen Haus einen guten Eindruck erwecken. Gottes schöne Erde sollte man ja nicht unnötig mit Abgasen verpesten. Wir müssen die Schöpfung bewahren. Für dienachfolgenden Generationen, von denen wir die Erde nur geliehen haben. Wie man etwas von jemandem ausleihen kann, der noch nicht geboren ist, habe ich zwar nie ganz verstanden, aber was tut man nicht alles für einen Job.

Punkt zehn stelle ich mein Fahrrad auf dem Parkplatz des St.-Stephanus-Hauses ab und betrete die kleine Eingangshalle. Die Stille verheißt paradiesische Arbeitsbedingungen. Wenn der Job ähnlich ruhig ist, zieh ich das durch bis zur Rente.

Das Büro des Heimleiters liegt direkt neben der Eingangshalle. Zaghaft klopfe ich an den Holzrahmen der offen stehenden Tür.

»Hallo, ich bin hier wegen der Zivi-Stelle. Timo Feuer, wir hatten telefoniert.«

Der Heimleiter schaut von seiner Akte hoch. Müsste so um die sechzig sein, der gute Mann. Seine Fettreserven dürften für eine ähnliche Zeitspanne ausreichen.

»Ah, richtig, Herr Feuer. Kommen Sie rein.« Freudestrahlend reicht er mir die Hand. »Schmittke. Bitte, setzen Sie sich.«

Genauso habe ich mir den Leiter einer Herberge für christliche Gruppen vorgestellt. Optisch irgendwo zwischen 1975 und 1982 hängen geblieben. Wer trägt im Jahr 2004 bitte schön noch Koteletten und Rollkragenpullover mit kariertem Sakko? Aber insgesamt sehr stimmig.

»Sie wollen also gerne bei uns anfangen«, eröffnet er unser Gespräch.

»Ja. Nachdem ich mit T1 gemustert worden bin, hab ich meine Verweigerung rausgeschickt.«

»Oh, T1. Dann sind Sie schön fit für die Gartenarbeit auf unserem Zehntausend-Quadratmeter-Grundstück«, lacht er.

»Sie haben einen zehntausend Quadratmeter großen Garten?«, frage ich entsetzt.

»Nee, war ’n Scherz. Sind fast fünfzigtausend. Aber viel davon ist bewaldet«, grinst er.

»Toll.«

»Ist Ihre Verweigerung denn schon bewilligt?«

»Nee, noch nicht. Überlege auch gerade, die zu widerrufen. Wobei die Bewilligung eigentlich reine Formsache sein sollte.«

»Na, das hängt von der Tagesform ihres Sachbearbeiters ab. Und davon, wie gut sie geschrieben ist.«

»Brillant, natürlich. Bringt selbst Generäle zum Weinen – und lässt mich als lupenreinen Pazifisten dastehen.«

Vergnügt lehnt er sich zurück. Die Chemie zwischen uns scheint zu stimmen. Damit habe ich die Formel für entspannte neun Monate bereits gefunden: den Chef bei Laune halten, ohne mit meinem Kopf in seinem Verdauungstrakt zu verschwinden.

»Wann würden Sie denn gerne bei uns anfangen?«, fragt er.

»Nächstes Jahr im Juli.«

»Nächstes Jahr? Sie kommen aber früh.«

»Das höre ich öfter. Der frühe Vogel kann sich halt den besten Nistplatz aussuchen.«

»Richtig«, lacht er. »Moment, ich muss eben in mein schlaues Zivi-Büchlein schauen. Darin hab ich eingetragen, wer von wann bis wann bei uns ist.«

Er holt ein kleines Notizbuch aus einer der zahlreichen Schubladen und blättert derart viele Seiten um, dass auf einigen die Namen von Zivis aus der Zeit des Warschauer Pakts stehen dürften.

»Hier haben wir’s«, ruft er nach einer gefühlten Ewigkeit. »Johannes ist bis April nächsten Jahres hier, und Malte verlässt uns einen Monat früher. Heißt, im Juli könnten wir Sie sehr gut gebrauchen.«

»Wunderbar.«

»Schön, dann sind wir uns einig.«

»Okay«, stimme ich zögernd bis erstaunt zu. »Wollen Sie gar nicht wissen, welche Qualifikationen ich mitbringe?«

»Weiß ich doch. Sie haben verweigert, oder so gut wie, verfügen über zwei gesunde Arme und Beine auf T1-Niveau und wollen hier anfangen. Das reicht. Wir brauchen einen Hilfshausmeister. Das kann jeder.«

»Auch wieder wahr.«

»Bis übernächstes Jahr ist unsere Finanzierung zudem gesichert, das heißt, Sie werden Ihren Dienst auf jeden Fall antreten können.«

»Wieso, gibt’s Probleme? Dachte, das Haus wird von der Kirche finanziert.«

»Wird es auch. Aber die Kirchensteuereinnahmen sind im Sinkflug, wie Sie wahrscheinlich wissen. Von ehemals zehn Heimen im Norden sind heute nur noch sechs übrig. Mindestens eins soll noch geschlossen werden. Überkapazitäten abbauen, wie es im schönsten BWLer-Deutsch heißt. Wir haben Platz für hundert Übernachtungsgäste plus fünfzig Tagesgäste. In der heutigen Zeit ist es schwer, die Auslastung über fünfzig Prozent zu halten. Zumal von Jahr zu Jahr mehr Vorstadtkirchen geschlossen werden und in den übrig gebliebenen die Gemeindearbeit immer weiter runtergedampft wird. Viele Chöre und Gruppen, die uns früher besucht haben, gibt es heute einfach nicht mehr. Wenn es nach dem Vorsitzenden der Synode geht, stehen wir ganz oben auf der Streichliste.«

»Der was? Der Synagoge?« Der Schluss ging im Rasenmähergetöse von draußen irgendwie unter. Schmittke lacht laut auf.

»Der Synode! Das ist ein Verwaltungsgremium der evangelischen Kirche. Das andere ist ein jüdisches Gotteshaus. Jesus war zwar Jude, aber spätestens nach der Kreuzigung trennten sich bekanntlich die konfessionellen Wege.«

»Klar, hatte ich akustisch nicht verstanden.«

»Aber getauft und konfirmiert sind Sie, oder?«, fragt er nun doch eine weitere, aber wohl entscheidende Qualifikation ab.

»Selbstverständlich. Wer verzichtet als Vierzehnjähriger freiwillig auf über tausend Mark?«

»Sie meinen, auf Gottes Segen sowie die Einführung in die Gemeinschaft der Erwachsenen.«

»Sie sagen es. Und das Erste, was man unter Erwachsenen lernt, ist: Geld regiert die Welt.«

»Punkt für Sie«, seufzt er. »Wenn wir die Auslastung unseres Hauses in den nächsten zwei Jahren nicht dramatisch steigern, macht die Kirche den Laden dicht.«

»Mit Gottes Hilfe – und meiner – wird das hoffentlich nicht passieren«, versuche ich ihn aufzumuntern.

»Wieso, bringen Sie neben Ihren gesunden Gliedmaßen und der Konfirmation weitere Qualifikationen mit?«

»Jein. Das wird Sie wahrscheinlich erschrecken, aber ich will nach dem Zivildienst BWL mit dem Schwerpunkt Marketing studieren. Ihr Haus aus den roten Zahlen zu holen wäre eine gute Übung.«

»Wunderbar! Solange Sie nach dem Studium kein Unternehmensberater werden, kann ich mit Ihrer Studienwahl leben. Dann machen Sie sich bis zu Ihrem Arbeitsbeginn doch mal Gedanken, wie wir unser schönes Haus retten können.«

»Läuft.«

»Sehr gut. Wir sehen uns nächstes Jahr. Frohes Fest und guten Rutsch!«, lächelt er.

»Kann man nicht früh genug wünschen. Gleichfalls.«

Das ging leicht. Gut, ein Assessment-Center wäre übertrieben gewesen, aber ein paar Fragen mehr hatte ich schon erwartet. Ich hatte mir vorab sogar passende Antworten auf die Fragen nach meiner christlichen Gesinnung überlegt. Beten? Täglich, nicht nur nach Abgabe der Lottozahlen. Kirchgänge? Wöchentlich, sonntags Ausschlafen bringt nur den Biorhythmus durcheinander. Kirchensteuer? Ich wünschte, es wäre mehr. Kollekte? Immer, und ich rede nicht von Hartgeld. Zehn Gebote? Für mich wichtiger als das BGB. Abendmahl? Diese leckeren Oblaten nasche ich jeden Abend zu Hause auf der Couch – während ich Bibel TV gucke!

Nach einigen Wochen quälenden Wartens kommt endlich der Brief vom Kreiswehrersatzamt. Ich war schon mal weniger nervös, muss ich zugeben, zum Beispiel vor meinem ersten Mal. Genau wie damals habe ich jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich versuche es hinauszuzögern, was am Ende eh nix bringt. Oder ich bringe die Sache innerhalb weniger Sekunden hinter mich.

Mit zittrigen Fingern stelle ich mich beim Öffnen des Umschlags ähnlich dumm an wie anno dazumal bei meinem ersten Aufeinandertreffen mit einem BH-Verschluss. Schließlich entscheide ich mich für Möglichkeit zwei, reiße den Brief auf und fange sofort an zu lesen. Kann ein Mann einen Orgasmus kriegen ohne Erektion und Ejakulation? Er kann! Meine Verweigerung wurde nicht verweigert. Entspanntes Zivileben – ich komme!

Fashion Victims

Die Monate bis zu meinem Dienstantritt vergehen wie im Concordeflug. So wie überhaupt die gesamten drei letzten Jahre. Nach meinem vierjährigen KFZ-Mechaniker-Irrtum kommt mir die Zeit am Gymnasium, wo ich mein Abi nachgeholt habe, vor wie ein Kuraufenthalt mit Weiterbildungsmöglichkeit. Mit ein wenig Abstand vom deutschen Bildungssystem merkt man erst, wie schön dasSchülerleben ist. Ein Halbtagsjob mit sozialem Anschluss– Schulschwarm, Lieblingslehrer und Klassenfahrten inklusive.

Nach einem kurzen Ausnüchterungsurlaub (Abi mit einem Notendurchschnitt von 2,2 – Abiball mit einem Promillepegel von 2,5) ist es so weit. Um neun Uhr stehe ich etwas verspannt mit meinem neuen Zivikollegen Andi im Büro unseres neuen Chefs. Typisches Erster-Tag-Feeling. Wenn man die obligatorische Vorstellungsrunde und die ersten acht Stunden überstanden hat, fängt es an, Spaß zu machen.

»Tja, meine Herren, dann wollen wir mal. Fangen wir an mit dreihundert Euro in bar.« Herr Schmittke holt eine Geldkassette aus einem verschlossenen Büroschrank und legt drei Hunderter auf den Tisch.

»Oh, Begrüßungsgeld? Nette Geste«, versuche ich es mit einem verkrampften Anfängergag.

»Ha, von wegen! Damit fahren Sie beide jetzt los und besorgen sich Arbeitsoveralls und Sicherheitsschuhe für die Gartenarbeit.«

So viel zu den paradiesischen Arbeitsbedingungen.

»Adam und Eva mussten im Garten Eden aber kein Unkraut jäten«, gebe ich zu bedenken. Institutionen kann man nur mit ihren eigenen Waffen schlagen.

»Die hatten auch keine Arbeitsoveralls«, kontert Schmittke. »Sie können gerne im Adamskostüm über den Rasen laufen, falls Ihnen danach ist. In jedem Fall wartet draußen jede Menge Arbeit. Sie brauchen also nicht zu drängeln. Es ist genug für alle da«, lacht er.

»Wo kriegt man denn dieses Arbeitssklaven-Outfit?«, stöhnt Andi.

»Vermutlich in den Südstaaten der USA. Und bei Berufskleidung Möller. Rathausstraße, mitten in der Innenstadt. Können Sie gar nicht verfehlen.«

Schmittke reicht mir die Schlüssel für den Firmenwagen. Der Schlüsseloptik nach zu urteilen handelt es sich dabei nicht gerade um das neueste Werk deutscher Ingenieurskunst. Es ist eher was fürs Museum. Hinterste Ecke. Direkt vor den Toiletten.

»Oh Gott, echt jetzt?«, stöhne ich gen Himmel, als wir auf dem Parkplatz stehen.

Andi ringt um Fassung und Worte: »Ein alter Opel Kombi. In fahrtwindgebleichtem Weinrot. Da werden die jungen Dinger in der Stadt aber Augen machen.«

»Spitze. Wollte schon immer wissen, wie es sich anfühlt, siebzig und sozial ausgegrenzt zu sein. Blöd, dass ich meinen Hut vergessen habe.«

»Macht nix, immerhin liegen die Liebeskugelmatten auf den Vordersitzen«, beruhigt mich Andi.

»Hervorragend! Dann will ich diesen Zahnstocher, der angeblich ein Zündschlüssel sein soll, mal einführen. Auf zur wilden Fahrt.«

»Und alle so: yeah!«, leiert Andi.

Der nagelnde Vierzylinder-Diesel-Sound hämmert unerbittlich auf unsere Trommelfelle ein. Nach dem Vorglühen, versteht sich. So viel Zeit muss sein. Ich wünschte, ich hätte auch vorgeglüht. Was, wenn mich Frauen in dieser Schüssel sehen? Das spricht sich in unserer Kleinstadt doch sofort rum. Frauen quatschen bekanntlich über alles. Spätestens beim nächsten Discobesuch auf der Toilette bin ich Gesprächsthema Nummer eins. Meinen Schwanz brauche ich dann nur noch zum Pinkeln. Da kann ich den auch gleich abhacken. Ohne Betäubung. Womit wir wieder beim verpassten Vorglühen wären.

Zum Glück sind in der Stadt vormittags nur Alte unterwegs. Jede heiße Alte ist vermutlich bei der Arbeit oder liegt noch im Bett ihres aktuellen One-Night-Stands. Was abermals die Frage aufwirft, warum ich nie der stolze Träger des One-Night-Ständers bin, der seelenruhig weiterpennt, während die ungeschminkte Wahrheit aus der Tür schleicht. Ich wünschte, ich würde nicht länger den Kürzeren ziehen, wenn es darum geht, den Abschlepphaken auszufahren. Womit wir wieder beim Opel wären.

»Wieso stehen alte Männer eigentlich immer an Bauzäunen?«, frage ich Andi mit Blick aus dem Autofenster, als wir an der »Zuschauertribüne« einer Eutiner Großbaustelle vorbeifahren.

»Prostata. Dann hat man ’ne schwache Blase«, meint Andi knochentrocken.

»Nee, die pinkeln ja nicht an den Zaun. Die gucken bloß.«

»Vielleicht stehen die auf Bauarbeiter-Dekolletés – oder auf Bagger. Könnte man glatt Geld mit machen: eine Baustellen-Peepshow. Loch in den Bauzaun schneiden, und für einen Euro geht ’ne Minute lang eine Klappe hoch.«

»Gute Idee. Hauptsache, wir werden in fünfzig Jahren nicht zu Bauarbeiter-Groupies«, bemerke ich besorgt.

»Gott, sieht der Laden öde aus«, stöhnt Andi, als wir Berufskleidung Möller endlich erreichen. Von wegen: Kann man gar nicht verfehlen. So was will man gar nicht finden. Langweiligere Schaufenster haben nur Sanitätshäuser.

»Mir schlafen gleich die Pupillen ein«, meckere ich.

Andi nickt.

»Die dreihundert Euro könnten wir wirklich sinnvoller investieren.«

»Exakt! Zum Beispiel in geile Klamotten und nicht in so ’n Heimwerker-Outfit.«

Von innen sieht der Laden keinen Millimeter besser aus. Der Geist der Haute Couture ist hier nie durchgeweht. Die einzige Gemeinsamkeit mit echter Mode ist die Baumwolle. Hauptsache praktisch. Wie ’n Opel Kombi. Nur noch langweiliger.

»Guten Morgen, kann ich den jungen Herren behilflichsein?«, begrüßt uns ein Verkäufer um die fünfzig, dersich sein Arbeitsleben sicher auch anders vorgestellt hat.

»Sie können. Wir haben drei Hunderter, die wir bei Ihnen auf den Kopf hauen sollen«, erwidert Andi.

»Ah, verstehe, Sie kommen vom St.-Stephanus-Haus.«

Irritiert schaue ich ihn an.

»Richtig. Woher wissen Sie das?«

»Weil das Jahr wieder rum ist. Zu uns kommen jeden Sommer zwei junge Herren, die mit diesem roten Wagen vorfahren und drei Hunderter im Gepäck haben. Aus Erfahrung nehme ich an, Sie benötigen jeweils einen Overall und ein Paar Sicherheitsschuhe mit Stahlkappen, korrekt?«

»Korrekt!«, bestätige ich.

»Konkret!«, stimmt Andi im besten Mundstuhl-Sound mit ein.

»Folgen Sie mir bitte unauffällig«, lächelt der Verkäufer.

Als ob in diesem Laden irgendjemand auffallen und gesehen werden will. Wir reizen das Budget komplett aus, was die Sache allerdings auch nicht besser macht. Die Frage, ob wir die Sachen gleich anbehalten möchten, erübrigt sich. Schließlich könnte das ein oder andere paarungswillige Weibchen mittlerweile auf Nahrungssuche sein, also Mittagspause haben. Um halb elf wäre das zwar eine recht frühe Mittagspause, aber man weiß ja nie.

Auf der Rückfahrt bleiben wir jedoch genauso unentdeckt wie auf der Hinfahrt. Wahrscheinlich ist man in diesem Auto nahezu unsichtbar. Der perfekte Fluchtwagen. Zeugen, die diese Karre bemerken? Fehlanzeige. Fahren unterhalb der Wahrnehmungsschwelle. Eigentlich unbegreiflich, dass Opel das nicht werbetechnisch nutzt. Camouflage-Optik serienmäßig. Ob das die Bundeswehr weiß?

Granatenscharf

»Ah, die Herren sind zurück«, empfängt uns Herr Schmittke freudestrahlend in seinem Büro. »Wie ich sehe, sind Sie fündig geworden.«

»Jup. Das Zeug kommt zwar eher aus Polen als aus Paris, aber es erfüllt wohl seinen Zweck«, antworte ich.

»Sie sollen damit auch nicht über den Laufsteg stolzieren, sondern höchstens über unseren Steg am Wasser, um die Möwenscheiße runterzuschrubben. Aber dazu kommen wir später.«

Möwenscheiße? Aus Andis aufgerissenen Augen blitzt das gleiche Entsetzen wie aus meinen.

»Vorher zeige ich Ihnen Ihre Zimmer. Sie haben nämlich im Wechsel jedes zweite Wochenende Bereitschaftsdienst«, verkündet Herr Schmittke gleich die nächste Hiobsbotschaft.

»Bereitschaftsdienst?«, fragt Andi überrascht.

»Ja. In der Regel werden Sie nicht viel zu tun haben, es muss halt nur einer vor Ort sein, als Ansprechpartner für unsere Gäste. Dafür haben Sie traumhafte Arbeitszeiten«, doziert er weiter, während wir vom Büro zum Nachbarhaus gehen, in dem sich offensichtlich unsere Zimmer befinden.

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!