19,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: dtv

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

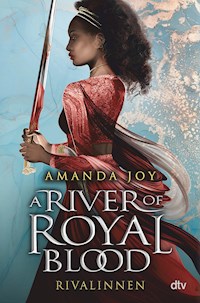

Zwei Schwestern, ein Thron und ein grausamer Wettkampf A River of Royal Blood – Rivalinnen Früher war ihre große Schwester Isa alles für Eva: ihre beste Freundin, ihre Lehrerin in Hofetikette und ihre Beschützerin. Kurz vor ihrem 17. Namenstag sind die beiden nur noch eins füreinander: Rivalinnen. Denn ihre Vorfahrin Reina – die erste Menschenkönigin von Myre – hat eine grausame Tradition ins Leben gerufen. Wie sie selbst damals, sollen auch die zukünftigen Königinnen sich den Weg auf den Thron erkämpfen. Während Isa Licht und Gedanken manipulieren kann, fürchtet sich Eva vor ihrer Blut-und-Knochen-Magie – einem weiteren brutalen Erbe von Reina. Doch wenn sie überleben will, muss sie ihre Angst hinter sich lassen. Und die Gefühle für ihre Schwester … A River of Royal Blood – Schwestern Nachdem Eva es nicht über sich gebracht hat, ihre Schwester im Kampf um den Thron zu töten, flieht sie aus Ternain – und nimmt Isa gegen deren Willen mit. Begleitet von Aketo und einigen treuen Gefolgsleuten machen sie sich auf den Weg Richtung Norden. Dort will Eva nicht nur Verbündete finden, sondern auch die Familie ihres Vaters, um das Rätsel ihrer Herkunft und ihres magischen Erbes endlich zu lösen. Das Problem: Will sie den tödlichen Fluch, der auf ihr und ihrer Schwester lastet, endgültig brechen und ihrem Volk Frieden bringen, muss sie Isa davon überzeugen, mit ihr zusammenzuarbeiten. Die verfolgt allerdings ganz eigene Pläne … - Eine betörende, düstere Fantasy-Dilogie - Ein magischer Wettkampf zwischen zwei Schwestern – Spannung und pure Emotionen garantiert! - Großartiges Worldbuilding mit einem afrikanisch anmutenden Setting

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 985

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

A River of Royal Blood – Rivalinnen: Früher war ihre große Schwester Isa alles für Eva: ihre beste Freundin, ihre Lehrerin in Hofetikette und ihre Beschützerin. Kurz vor ihrem 17. Namenstag sind die beiden nur noch eins füreinander: Rivalinnen. Denn ihre Vorfahrin Reina – die erste Menschenkönigin von Myre – hat eine grausame Tradition ins Leben gerufen. Wie sie selbst damals, sollen auch die zukünftigen Königinnen sich den Weg auf den Thron erkämpfen. Während Isa Licht und Gedanken manipulieren kann, fürchtet sich Eva vor ihrer Blut-und-Knochen-Magie – einem weiteren brutalen Erbe von Reina. Doch wenn sie überleben will, muss sie ihre Angst hinter sich lassen. Und die Gefühle für ihre Schwester …

A River of Royal Blood – Schwestern: Nachdem Eva es nicht über sich gebracht hat, ihre Schwester im Kampf um den Thron zu töten, flieht sie aus Ternain – und nimmt Isa gegen deren Willen mit. Begleitet von Aketo und einigen treuen Gefolgsleuten machen sie sich auf den Weg Richtung Norden. Dort will Eva nicht nur Verbündete finden, sondern auch die Familie ihres Vaters, um das Rätsel ihrer Herkunft und ihres magischen Erbes endlich zu lösen. Das Problem: Will sie den tödlichen Fluch, der auf ihr und ihrer Schwester lastet, endgültig brechen und ihrem Volk Frieden bringen, muss sie Isa davon überzeugen, mit ihr zusammenzuarbeiten. Die verfolgt allerdings ganz eigene Pläne …

Amanda Joy

Die A River of Royal Blood-Reihe

Band 1: A River of Royal Blood – Rivalinnen

Band 2: A River of Royal Blood – Schwestern

Roman

Aus dem amerikanischen Englisch von Carina Schnell

Band 1: A River of Royal Blood – Rivalinnen

Für Kiki und Madge,die nie aufgehört haben, daran zu glauben

Prolog

Die Namensgebung

Asim hatte noch nie erlebt, dass ein Harkening-Zauber so lange dauerte.

Es war der zehnte Tag in Folge, an dem er sich im Morgengrauen zur Kammer der Zauber aufmachte, um ein unter der Tür hindurchgeschobenes Blatt Pergamentpapier abzuholen. Bisher waren alle unbeschrieben gewesen, was bedeutete, dass seine Sorceryn-Brüder die Magika der Prinzessin immer noch nicht bestimmt hatten. Jeden Tag kletterte Asim daraufhin zur Spitze des Tempels empor, entzündete das Feuer und verkündete den Bewohnern der Stadt mittels der blauen Rauchwolke, dass es noch keine Neuigkeiten gab.

Harkenings – die Bannsprüche, mit denen die Sorceryn die Magika eines neugeborenen Menschenkinds bestimmten – wurden gewöhnlich nicht so zeremoniell begangen. Doch in Myre wurde nichts so akribisch verfolgt wie die Geburt einer Prinzessin und die darauffolgende Namensgebung.

Asim lief durch die schummrigen Tempelhallen. In Roben gekleidete Sorceryn nickten ihm grimmig zu, wenn er an ihnen vorbeikam. Sie wussten, was seine Aufgabe war, und er fragte sich, ob sie innerlich wohl ebenso gespannt waren wie er.

Heute würde er das Pergamentpapier höchstwahrscheinlich voll schwarzer Tinte vorfinden – das Zeichen für den Tod. Ein Harkening-Zauber, der länger als fünf Tage dauerte, war gefährlich. Doch wenn der Bannspruch erst einmal begonnen worden war, konnte er nicht gebrochen werden. Nach zehn Tagen waren die Überlebenschancen äußerst gering.

Asim bog um die letzte Ecke und blieb wie angewurzelt stehen. Die Bronzetüren der Kammer der Zauber standen offen, und fünf Sorceryn hatten sich auf dem Flur versammelt. Einer von ihnen hielt ein in helle Stoffe gewickeltes, kleines Wesen mit wild zerzaustem Haar in die Höhe, das laut brüllte – die Prinzessin.

Sie murmelten den Namen ihrer Magika ehrfürchtig vor sich hin und nahmen kaum Notiz von Asims Anwesenheit. Er war schließlich nur ein Lehrling.

Asim fuhr auf dem Absatz herum und eilte Richtung Vogelhaus. Er hätte unverzüglich das Feuer auf dem Tempeldach entzünden müssen, doch es gab etwas, das er vorher zu erledigen hatte.

Mit gesenktem Kopf eilte Asim durch die Gänge, in der Hoffnung, dass niemandem die Verzögerung auffallen würde. Er erklomm die Haupttreppe des Tempels, hielt aber inne, bevor er das Ende erreichte. Stattdessen bog er scharf links ab und fand sich in dem muffigen Raum wieder, in dem die Raben gehalten wurden. Asim konnte bereits die Glocken des Elfenbeinturms schlagen hören, die das Ende des Zaubers verkündeten. Das bedeutete, dass der Lehrling, dessen Aufgabe es war, die Neuigkeit zum Königinnenpalast zu bringen, längst dort eingetroffen war.

Asim hinkte bereits einige Minuten hinterher.

In Myres Hauptstadt Ternain würde schon bald ein Freudenfest beginnen. Es war so gekommen, wie alle gehofft hatten: ein Mädchen, eine Herausforderin für den Thron. Denn es waren Königinnen, die in Myre herrschten, und sie töteten, um ihren Platz auf dem Thron einzunehmen.

Vor einigen Wochen hatten die Auguries vorhergesehen, dass heute Nacht ein Blutmond aufgehen würde – ein Omen großer Veränderungen. Bei Sonnenuntergang würde das Volk, Fey, Blutsvettern und Menschen gleichermaßen, in den Straßen singen wie die Sorceryn vor der Kammer.

Hastig befestigte Asim eine Nachricht am Bein eines Raben. Er griff in seinen Hemdsausschnitt, um die Tätowierung auf seiner Schulter zu berühren, und flüsterte dem Vogel sein Ziel zu.

Als er spürte, wie sich die Magika entfaltete, schickte Asim den Raben los. Lautlos glitt er aus dem Fenster.

*

Der Rabe flog Richtung Norden. Der Tag ging in die Nacht über, während er dem Lauf des Roten Flusses durch die Berge hinter Myre folgte. Schließlich kam er in ein von steilen Klippen umgebenes Tal, das wie ein Mund voll abgebrochener Zahnstümpfe aussah. Der Vogel landete auf einem schwarzen Zelt in dem kleinen Lager am Fuße des höchsten Bergs.

Angezogen von dem vertrauten Geräusch der Krallen, die über die Zeltplane kratzten, trat eine gehörnte Frau mit silbrigem Haar und makellos glatten Gesichtszügen aus dem Zelt. Sie schirmte ihr Gesicht gegen den fallenden Schnee ab und ließ den Blick über die weißen Gipfel schweifen, die das Tal einkesselten. Der Schnee funkelte im Licht des blutenden Monds.

Die Frau nahm dem Raben den kleinen, hohlen Knochen ab, der an seinem Bein befestigt war. Er war etwa so lang wie ein Fingergelenk und mit blauem Wachs versiegelt. Sie ließ die Nachricht in den Falten ihres Baumwollrocks verschwinden und kehrte in ihr Zelt zurück. Dort entzündete sie eine Kerze und trug sie zu ihrem Nachtlager, bevor sie das kleine Stück Pergamentpapier aus dem Knochen fischte. Darauf standen nur drei Wörter: Knochen und Blut.

Die Frau las die Nachricht dreimal, ließ die Worte so tief in ihre Haut sinken wie die Kälte. Dann hielt sie das Papier in die Flamme. Während es sich zusammenkräuselte und zu Asche verbrannte, begann sie, den Sturz eines Königinnenreichs zu planen.

– I – MAGIKA DES BLUTS

Die Magika der Knochen und des Bluts ist eine seltene Gabe, mit der insbesondere die erste Menschenkönigin von Myre und ihre Erbinnen gesegnet sind. Sie ist außerdem die furchterregendste Magika. Obwohl der Hof von Myre dafür bekannt ist, die Macht seiner Monarchinnen zu rühmen, haben die grausamen Praktiken, die mit dieser Art der Magika einhergehen, für Aufsehen gesorgt und den Trägerinnen Schande gebracht.

Doch dies ist nicht überraschend. Große Macht hat schon immer Furcht hervorgerufen.

– Killeen: Der kobaltblaue Dolch von Myre, von Kreshi Isomar

Kapitel 1

In dem Gang unter meinem Schlafzimmer war es still wie in einer Krypta. Wie immer zischten die Kaiserinnenskorpione, die in diesen vergessenen Tunneln nisteten, missbilligend, sobald meine Füße den Boden berührten.

Ich ging in die Hocke, um den Kreis aus Zimtstäbchen und getrocknetem Lavendel zu prüfen, den ich ausgelegt hatte, um die boshaften Biester fernzuhalten. Dann machte ich einen Knoten in meinen Rocksaum. Die Perlstickerei würde sonst bei jedem Schritt über den Boden schleifen, was in diesen leeren Gängen für ein lautes Echo sorgte. Obwohl ich hier noch nie jemandem begegnet war, konnte ich es nicht riskieren, entdeckt zu werden.

Ich vergewisserte mich, dass mein Gürtelmesser an seinem Platz in der weichen Lederscheide war, an meinem unteren Rücken. Bei jeder Bewegung schürften die Unebenheiten des hölzernen Griffs über meine Haut, aber es war nicht zu ändern. Das Messer war die einzige Waffe in meinem Besitz, die schlicht genug für meine Verkleidung war. In dem bodenlangen Rock und der Bluse, die meine Taille frei ließ, aber die Tätowierungen auf meinen Armen bedeckte, konnte ich als einfaches Menschenmädchen durchgehen, das auf dem Weg zu irgendeinem Fest war.

Plötzlich schlugen Feuersteine direkt vor meinem Gesicht aufeinander, und Funken tanzten durch die tintenschwarze Dunkelheit. Ich zuckte fluchend zusammen, senkte aber gleich darauf die Hand, die zu meinem Messer geschossen war. »Nächstes Mal wäre eine Vorwarnung ganz nett.«

»Ich halte dich bloß gern auf Trab«, sagte der junge Mann, der nur wenige Fuß von mir entfernt stand.

Falun, stellvertretender Kommandeur meiner Leibgarde und mein bester Freund, sah auf mich hinunter. Er war hochgewachsen, feingliedrig und bewegte sich anmutig, allerdings füllte er seine breiten Schultern noch nicht ganz aus. Wie viele der Fey, die aus dem Norden stammten, hatte Falun helle Haut und feines Haar. Selbst im spärlichen Fackellicht schimmerte seine Haut wie Perlmutt. Alle Fey sahen sich ähnlich – glänzende Haut, übergroße Augen, spitze Ohren und ein leuchtender Teint –, doch Falun war einer der hübschesten. Sein Haar war von apfelroten und goldenen Strähnen durchzogen, durch sein markantes Kinn wirkte das Lächeln seiner vollen Lippen noch einladender.

Vor zwei Nächten war Falun in der Abenddämmerung in mein Zimmer gekommen, um mich auf einen Abstecher in die Küche mitzunehmen, doch er hatte mich dort nicht angetroffen. Stattdessen hatte er mein verschobenes Bett und die offen stehende Falltür darunter entdeckt. Er wusste, dass ich nachts oft rastlos war, also hatte er auf meine Rückkehr gewartet, statt Alarm zu geben. Im Gegenzug hatte ich entschieden, ihn heute Nacht mitzunehmen, obwohl ich ihm nicht wirklich verraten hatte, wohin es ging.

Falun hielt die Fackel dichter an die Wand. Die tanzenden Flammen ließen seine blauen Augen silbrig aufblitzen, während er die im Stein eingravierten Worte musterte. Der Text war auf Khimaer verfasst, dem verschnörkelten Alphabet des Volks, das einst von diesem Palast aus regiert hatte. Vor fast zweihundert Jahren hatten die Menschen den Khimaern das Königinnenreich entrissen, doch noch heute gab es überall in Myre Überbleibsel der ehemaligen Herrscher.

Als Falun die Sprache erkannte, hoben sich seine Augenbrauen. »Wie hast du diesen Ort gefunden?«

»Als ich sieben war, haben Isadore und ich die Falltür entdeckt, weil ihr Ohrring unter mein Bett gerollt war.« Ich verschwieg, dass wir eine ähnliche Klappe im Boden unter ihrem Bett gefunden und daraufhin ein Jahr lang sehr wenig geschlafen hatten, um nachts jeden Winkel der unterirdischen Gänge zu erkunden.

Ich gab mir stets große Mühe, Gesprächen über meine Schwester aus dem Weg zu gehen.

Faluns Ohrenspitzen färbten sich rosa. »Isadore weiß von diesem Ort? Macht es dir nichts aus, dass du ihr hier vielleicht über den Weg laufen könntest?«

Ich schnaubte. »Warum sollte meine Schwester herkommen? Im Palast hat sie es so gut, dass sie nicht auf die Idee kommen würde, ihm zu entfliehen.«

»Da hast du wohl recht.« Er fuhr sich mit der Hand übers Gesicht, sah danach allerdings immer noch zerknirscht aus. »Ich werde das hier bereuen, nicht wahr?«

»Wirst du nicht, und das weißt du genau – warum wärst du sonst gekommen?«

Er beugte sich zu mir vor, als wollte er mir ein Geheimnis anvertrauen. »Eigentlich bin ich nur hier, um aufzupassen, dass du dir keinen Ärger einhandelst.«

»Gut genug für mich.« Ich grinste, obwohl ich auf mich aufpassen konnte. Ich riss ihm die Fackel aus der Hand und trat sie aus. »Folge mir.«

Wir liefen durch die Dunkelheit, die so vollkommen war, dass der einzige Hinweis auf Faluns Anwesenheit seine Hand in meiner war. Nachdem ich mich monatelang durch diese Gänge aus dem Palast geschlichen hatte, war es mir in Fleisch und Blut übergegangen, mich hier zurechtzufinden und den Nestern der Skorpione aus dem Weg zu gehen. Als Isadore und ich klein gewesen waren, hatten wir uns nur in den Gängen in der Nähe unserer Gemächer aufgehalten. Doch als ich vor zehn Monaten zurück in die Hauptstadt gekommen war, hatte ich schnell herausgefunden, dass sie sich über das gesamte Palastgelände bis zur äußeren Mauer erstreckten.

Bald darauf veränderte sich der Untergrund, Stein wurde zu Fliesen und dann zu festgetretener Erde. Wir waren fast da. Nach etwa einer Meile hielten wir vor einer Stahlleiter an. Nachtluft wehte durch die Öffnung über uns herein.

Ich kletterte hinauf und fand mich in einem Obstgarten umgeben von Blütenbäumen wieder, die allerdings jetzt, in der brennenden Hitze des Hochsommers, keine Blüten trugen. Die feuchte Wärme der Nacht legte sich sofort auf meine Haut. Ich atmete tief ein, mein Herz schlug schneller.

Ich vibrierte beinahe vor Vorfreude.

Falun kam neben mir aus der Öffnung im Boden und folgte meinem Blick in Richtung der Mauer aus weißem Stein.

Das letzte Hindernis, das zwischen mir und meiner Freiheit stand.

Auf Geheiß meiner Mutter war es mir nicht erlaubt, mich ohne eine Eskorte von mindestens zwanzig Soldaten außerhalb dieser Mauer aufzuhalten. Im Gegensatz zu dem Ort, den ich in den letzten drei Jahren mein Zuhause genannt hatte – Fort Asrodei, ein Militärlager im Hochland, wo mein Vater immer noch wohnte –, war der Palast beengt und von keinerlei Interesse für mich. Jeder Raum war vollgestopft mit Höflingen, so ziemlich die letzten Personen, mit denen ich etwas zu tun haben wollte. Ich verließ meine Gemächer nur, um auf dem Übungsplatz zu trainieren und jeden Morgen den Thronsaal aufzusuchen, wo meine Mutter Hof hielt. Die nächtlichen Ausflüge waren die einzige Möglichkeit, meinem eintönigen Leben zu entfliehen.

Wir kletterten über die Mauer und fanden uns in einer verlassenen Gasse im Viertel der Blutsvettern wieder.

Vier Rassen lebten in Myre – Menschen, Fey, Blutsvettern und Khimaer. Allerdings war es nur den Blutsvettern, Fey und Menschen erlaubt, sich frei in der Hauptstadt zu bewegten. Die Stadt war zu gleichen Teilen unter ihnen aufgeteilt. Die Menschen lebten im südlichen Viertel, die Fey im Osten und die Blutsvettern im Norden. Der Rote Fluss, auf dessen rotbraunem Wasser sich Schiffe und die Stände der Wassermärkte tummelten, befand sich im Westen der Stadt.

Falun und ich verließen die Gasse und bogen in eine schmale Straße ein, zu beiden Seiten gesäumt von verlassenen Häusern und Blutbordellen. Die Männer und Frauen, denen wir begegneten, hätten als Menschen durchgehen können, denn die Dunkelheit verbarg den verräterischen Rotstich ihrer Haut. Doch man würde sie immer an den Blutmessern an ihren Gürteln erkennen. Jede Scheide war mit Mustern verziert, die für das Gewerbe standen, dem der Besitzer nachging. Wenn Blutsvettern mit siebzehn volljährig wurden, begannen sie, sich vom Blut der Lebenden zu ernähren. Sie trugen die schmalen Klingen nicht bei sich, weil sie sie brauchten – Blutsvettern benutzten meistens ihre Fangzähne –, sondern weil es gesetzlich vorgeschrieben war. So konnten Menschen, die sich vor ihnen fürchteten, die Blutsvettern durch ihre Messer bereits von Weitem erkennen.

Die Straßen im nördlichen Viertel waren so eng und labyrinthartig angelegt, dass sie nicht viel größer als Gassen waren. Die meisten Geschäfte waren verrammelt und sahen nicht aus, als würden sie bald wieder öffnen. Der Nachtsuq verbarg sich in diesen engen Straßen. Da es sich um einen Schmugglermarkt handelte, stellten die Händler ihre improvisierten Stände bei Sonnenuntergang auf und bauten sie bei Sonnenaufgang wieder ab. Als wir auf dem Suq ankamen, herrschte noch reges Treiben, doch schon bald würden die meisten Schmuggler nach Hause gehen, um nicht von der Stadtgarde überrascht zu werden.

»Ya, ya«, riefen sie. »Ho-tschi-tschi, ho-tschi-tschi! Das Beste in ganz Ternain!«

Wir kamen an zu schiefen Türmen aufgestapeltem Steingut, an Fässern mit farbigen Pudern und Leinensäcken voller Bohnen, Gewürzen und Hülsenfrüchten vorbei. Ich hielt kurz an einem Stand an, um für zwei Kupfermünzen ein paar verzauberte Perlen zu kaufen, die sich von selbst durch meine Locken wanden und wieder herausfallen würden, wenn ich es ihnen befahl. Tuchhändler boten Seidenstoffe feil und breiteten die Arme aus, um ihre Waren abzumessen oder die leuchtenden Farben zur Schau zu stellen.

Die Blicke der Passanten lagen so oft auf Falun, wie ich erwartet hatte. Er war schließlich wunderschön und ich – ein einfaches Menschenmädchen – wurde neben ihm kaum beachtet. Genauso, wie ich es mir erhofft hatte.

Meine nicht besonders aufwendige Verkleidung funktionierte aus zwei Gründen. Niemand erwartete, eine Prinzessin auf diesen Straßen anzutreffen, also sahen sie nicht wirklich mich. Es war eine Sache, zu wissen, dass die junge Prinzessin orangefarbene Augen und wilde Locken hatte, aber eine ganz andere, diese Merkmale eines Mädchens auf dem Markt mit der Prinzessin in Verbindung zu bringen. Als ich mich zum ersten Mal aus dem Palast geschlichen hatte, hatte ich befürchtet, dass mich jemand erkennen würde, sobald mein Umhang auch nur ein wenig verrutschte. Doch im Viertel der Blutsvettern hatten die wenigsten in ihrem Leben bereits einen Blick auf die Mitglieder der königlichen Familie erhascht. Außerdem war ich drei Jahre fort gewesen und hatte den Palast seit meiner Rückkehr nur selten verlassen. Außerhalb seiner Mauern kannte kaum jemand mein Gesicht.

Trotzdem war ich vorsichtig. Ich hielt den Blick gesenkt und versteckte meine Hände, wenn ich sie nicht brauchte, um mit einem Händler zu feilschen. Wäre meine Magika gewöhnlicher, hätte ich mir nicht die Mühe machen brauchen, meine Tätowierungen zu verstecken. Jeder Mensch in Myre trug seine Magika auf der Haut verewigt, doch die weißen und roten Symbole auf meinen Armen, die für Knochen und Blut standen, zogen ungebetene Aufmerksamkeit auf sich.

Irgendwo vor uns erklangen laute Trommelschläge wie Donner. Endlich hatten wir den sogenannten Flicken erreicht, eine Stelle mitten auf der Hauptstraße des Viertels, dessen kaputte Pflastersteine mit blutroten Fliesen geflickt worden waren. Kurz darauf hatte man dem neuen Bodenbelag einen ganz neuen Zweck gegeben – er war zur Tanzfläche geworden.

Ich griff nach Faluns Hand und rannte auf das Geräusch zu. Als wir das Meer aus sich aneinanderdrängenden Leibern erreichten, blieb ich stehen.

Ganze Scharen junger Fey glitten durch die Straßen. Sie trugen Blumen in ihren glänzenden Haaren und Messingglöckchen an den Handgelenken. Durch ihre Illusionszauber schimmerte ihre Haut so hell wie der Mond. Menschenmädchen hielten sich an den Händen. Ihre silbern bemalten, tätowierten Arme glitzerten, während sie kleine Gläser mit Ouitza herumreichten, ein dunkler Schnaps, der aus dem Zuckerrohr gewonnen wurde, das am Flussufer wuchs.

Um die Tanzfläche herum ragten dreistöckige, bunt bemalte Akelaes auf, myreanische Häuser, die jeweils um einen Innenhof errichtet waren. Bougainvilleen rankten sich an den Balkonen empor, auf denen Kerzen standen, so breit wie meine Taille. Unter den Dachvorsprüngen waren Karren aufgebaut, an denen man Schnaps und Papiertüten voller gerösteter Nüsse und gekochter Schalentiere kaufen konnte.

Ich stieß gegen einen Blutsvetter mit makelloser brauner Haut. Der Junge lächelte, seine Hände schossen zu meinen Hüften, damit ich nicht umfiel. Er öffnete den Mund, doch da legte sich Faluns Hand auf meine Schulter.

Der Junge runzelte die Stirn, aber als sein Blick auf Falun fiel, wurde er weicher. »Seid ihr neu hier?«

Faluns Wangen färbten sich rot, sein Mund stand offen, während er nach einer Antwort suchte.

»Sind wir nicht«, sagte ich und schüttelte sowohl seine als auch Faluns Hände ab.

»Bis gleich auf dem Flicken«, rief uns der Blutsvetter hinterher, während ich mir weiter einen Weg durch die Menge bahnte.

Falun folgte mir, sah allerdings über die Schulter zurück. Der Junge verschwand hinter einer Gruppe Menschenmädchen. Eins von ihnen reichte Falun zwei Becher und fuhr ihm mit den Fingern durchs Haar. Er lächelte, und die Augen des Mädchens wurden groß. Sie war so eingenommen von seiner Schönheit, dass sie nicht einmal blinzelte, als er ihre Hand fortschob. Der Ouitza aus dem Becher, den er mir reichte, brannte in meiner Kehle. Falun rümpfte die Nase und ließ mich auch seinen trinken.

Als sich die Menge vor uns teilte, erhaschte ich einen Blick auf die Kupferstufe. Dies war der Name des Brunnens, in den man nachts Münzen warf, die bis zum Morgengrauen von jenen, die sie dringend brauchten, aufgesammelt wurden. Ich klärte Falun über diesen Brauch auf, und wir küssten je eine Münze, um den Finder zu segnen. Nachdem wir sie in den Brunnen geworfen hatten, beugte sich Falun zu mir und brüllte gegen die lauten Trommelschläge an: »Du hast gesagt, wir würden tanzen gehen.«

Wir bahnten uns einen Weg um den Brunnen, wo die roten Fliesen begannen. Wir kamen gerade rechtzeitig zum nächsten Lied. Die Trommeln riefen zum Tanz auf. Männer und Frauen standen bereits auf der Tanzfläche bereit, schweißüberströmt, die Arme gen Himmel gereckt. Ihnen gegenüber saßen die Musiker. Es waren fünf junge Männer, die auf behelfsmäßig zusammengezimmerte Trommeln schlugen, ein gertenschlanker Mann mit einer Geige und die Sängerin, eine große, stattliche Blutsvetterin mit Hakennase und langen, mit Perlen besetzten Flechtzöpfen.

Ich ließ Faluns Hand los und setzte einen Fuß auf die Fliesen. »Sieh erst mal zu und mach dann mit.«

Es gab nur einen Tanz, der nachts auf dem Flicken getanzt wurde: Chatara, der Tanz der Frischverliebten.

Man begann mit den Füßen und ohne Partner. Die Trommler spielten einen einfachen Rhythmus, der langsam schneller wurde.

Unsere Hüften schwangen im Takt nach rechts und links. Wir wirbelten im Kreis, unsere Hüften beschrieben eine Acht, bis die Sängerin zu schreien begann.

Eine Gänsehaut zog sich über meine Arme, als ich sie nach unten riss, nur um sie gleich darauf wieder dem Nachthimmel entgegenzurecken. Ich warf den Kopf in den Nacken und betrachtete den Mond, während ich den Schritten wie von selbst folgte. Meine Hüften kreisten, meine Füße traten aus.

Die Magika der Sängerin fegte durch die Luft, getragen von ihrer Stimme. Blutsvettern nannten es Hörigkeit, denn sie konnten damit den Geist betören, bis sie jedes Gefühl und jede Empfindung einer Person kontrollierten. Noch ein Grund, warum es das Gesetz zum Tragen von Blutmessern gab: Man konnte seinen Geist gegen diese Art von Angriffen schützen, wenn man wusste, mit wem man es zu tun hatte. Doch selbst unter Blutsvettern war die Gabe der Sängerin selten. Die meisten glaubten, dass Blutsvettern ihre Opfer mit ihren Augen hörig machten, doch einigen gelang es auch mit ihrer Stimme.

Ich spürte, wie die Magika meine Gefühle verstärkte, während ich tanzte. Die Gabe der Sängerin vereinte die Emotionen aller Tanzenden, sodass es zu einem gemeinsamen Erlebnis wurde. Während wir tanzten, wurden all unsere Begierden zu einer einzigen. Das Bewusstsein all unserer Körper verschärfte sich so sehr, dass mir ganz schwindelig wurde. Ich spürte den Schweiß, der unsere Rücken hinablief, fühlte, wie Stoffe über meine Haut glitten, die ich nicht selbst trug.

Der Geruch von salzigem Blut, Orangenblüten und Räucherwerk lag in der Luft – der Duft der Magika der Sängerin. Sie pulsierte durch die Luft, spornte uns zu immer ausgelasseneren Bewegungen an. Meine Locken klebten mir an den schweißfeuchten Wangen, als ich mich nach hinten lehnte und die Arme über dem Kopf umeinanderwand. In jeder Bewegung schwangen das Echo und das Bewusstsein der anderen mit, des Mädchens, das direkt vor mir tanzte, des Jungen hinter mir.

Und als die Stimme der Sängerin abbrach, war es, als ob scharfe Nägel langsam über meine Haut kratzten. Wir jauchzten mit ihr, während sich unsere Partner zu uns auf die Tanzfläche gesellten.

Ich hatte Falun noch nicht erwartet, sodass ich zusammenzuckte, als sich warme Hände um meine Hüfte schlangen. Weich, trocken und heiß lagen sie auf meiner Haut.

Es war der Blutsvetter, mit dem ich zuvor zusammengestoßen war. Er lächelte freundlich, seine Locken fielen ihm in die dunkelbraunen Augen. »Will dein Freund sich uns nicht anschließen?« Er warf Falun einen Blick zu, der am Rand des Flickens stand. Seine Augen waren groß, sein Gesichtsausdruck unergründlich.

»Noch nicht.« Unsere Körper schlangen sich umeinander, als wir uns gemeinsam zu bewegen begannen. Er packte mich am Handgelenk und drehte mich herum. Ich fiel gegen ihn, mir war warm vom Ouitza und seiner Berührung. »Obwohl ich glaube, dass er schneller herkommen wird, wenn du ihn bittest.«

»Meinst du?« Sein warmer Atem strich über meine Wange.

»Ich weiß es.« Lächelnd winkte ich Falun heran.

Er bewegte sich nicht, doch in seinem Blick lag dieselbe blanke Verwunderung, die ich verspürt hatte, als ich diesen Ort zum ersten Mal gesehen hatte. Der Blutsvetter, dessen Namen ich immer noch nicht kannte und hoffte, nie in Erfahrung zu bringen, winkte ihm ebenfalls zu. Falun rührte sich immer noch nicht. Ich hielt inne und streckte eine Hand nach ihm aus. Plötzlich wünschte ich mir, ich hätte ihn schon früher mit hierhergenommen.

Nach einer Weile trat Falun auf die roten Fliesen und drückte meine Hand. Ich ließ ihn mit dem Blutsvetter allein und suchte mir einen neuen Partner. Einen, der mich gar nicht zu sehen schien und nur tanzen wollte.

Selbst hier draußen gab es Dinge, die ich mir einfach nicht erlauben konnte. Prinzessinnen, auf die der Tod wartete, durften keine romantischen Beziehungen eingehen. Das wäre zu grausam, sowohl für mich als auch für die andere Person.

Wir schwelgten in der Musik und machten nur eine Pause, um etwas zu trinken und zu essen und um Partner zu wechseln.

Erst nach einer Stunde tanzten Falun und ich zusammen. Ich brachte seine steifen Arme und Beine dazu, sich dem Rhythmus anzupassen, und zeigte ihm, dass seine tödliche Grazie noch zu etwas anderem als dem Schwingen eines Schwerts zu gebrauchen war. Der Blutsvetter wich Falun nicht mehr von der Seite, und ich versuchte, das Verlangen zu ignorieren, das mir jedes Mal die Brust zuschnürte, wenn sie sich küssten.

Die beiden verschwanden in der Menge, und zwei andere Arme schlangen sich um meine Hüfte. Ich drehte mich um und sah einen jungen Menschenmann, dessen Haut einen warmen Braunton aufwies. Er war hochgewachsen und hatte muskulöse Arme, die weiß tätowiert waren. Irgendetwas an ihm störte mich. Ich musste den Kopf in den Nacken legen, um ihm ins Gesicht sehen zu können. Seine Nase war mindestens zweimal gebrochen worden, die Spitze ragte ein wenig nach links. Seine Augen waren haselnussbraun. Es war eine dunkle, einladende Farbe, und doch wurde mir unbehaglich zumute, als sich unsere Blicke trafen.

Ich löste mich aus seiner Umarmung. Er trug die blaue Uniform der Stadtgarde, und sein Blick war heiß vor Lust. Er sprach mit rauer Stimme. »Was für ein hübsches kleines Ding du bist.«

Ich bleckte die Zähne, warf ihm eine Beleidigung an den Kopf und wich zurück.

Sein eben noch anzügliches Grinsen verwandelte sich in eine strenge Grimasse. »Du…«

Ich hätte mein Messer zücken und es ihm an die Kehle halten können, noch bevor er den nächsten Atemzug genommen hätte. Das hätte ich auch getan, wenn wir nicht von unbekümmerten Tänzern umringt gewesen wären. Während ich den Stadtgardisten im Blick behielt, suchte ich die Menge nach Falun ab, konnte ihn aber nirgends entdecken. Keine Spur von seinem rötlichen Haar, dem fein geschnittenen Gesicht.

Das Letzte, was ich sah, war das grausame Lächeln des Stadtgardisten, bevor die Sängerin zu schreien begann: »Razzia!«

Plötzlich rannten von allen Seiten Leute in mich hinein, und ich konnte immer noch spüren, wie sich der Blick des Gardisten in meinen Rücken brannte. Mein Magen zog sich zusammen, als sich noch mehr Stadtgardisten in dunkelblauen Uniformen mit Knüppeln und Kurzschwertern auf den Flicken ergossen. Nun war die Luft erfüllt von Angstschreien und dem Geräusch von Klingen, die auf Haut und Knochen niederfuhren.

Mit trockenem Mund kämpfte ich mich zur Kupferstufe vor. Mindestens einmal pro Woche weiteten sich die Razzien des Nachtsuqs auf den Flicken aus. In Ternain waren öffentliche Versammlungen nach Mitternacht verboten. Meistens verhafteten die Gardisten nur jene, die sich keine Bestechungsgelder leisten konnten, und ich hatte immer meinen Siegelring bei mir für den Fall, dass ich gefangen genommen wurde. Es war nicht die Razzia, die mir Angst machte. Es war der Gardist. Für einen Augenblick war es mir so vorgekommen, als hätte er mich erkannt, doch warum hatte er mich dann nicht an die anderen verraten? Ich musste ihn um jeden Preis in der Menge abschütteln. Also würde ich rennen, bis ich entweder Falun fand oder an der Palastmauer ankam – je nachdem, was zuerst passierte.

Ich stolperte mit voller Wucht von hinten gegen eine Frau und warf sie um. Als ich ihr aufhalf, schloss sich eine Hand um meinen Ellbogen.

Mit klopfendem Herzen griff ich nach meinem Messer, doch jemand riss mir beinahe den Arm aus dem Gelenk.

»Eva, ich bin’s«, sagte Falun. »Wir müssen zum Palast zurück. Sofort.«

Seine Haut hatte ihren überirdischen Glanz verloren, und seine sonst spitzen Ohren waren nun rund wie die eines Menschen. Im selben Moment veränderte sich seine Haarfarbe von dem mir so vertrauten feurigen Rot zu einem matschigen Braun. Unsere Finger verschränkten sich ineinander, und sein Illusionszauber weitete sich auch auf meine Haut aus. Es war ein Gefühl, als würde ich sie mit kochend heißem Wasser schrubben. Wir rannten los.

Kapitel 2

Die Tore zum Thronsaal waren so groß, dass verschiedenste Arten von Kreaturen – beispielsweise mit Hörnern und Flügeln – hindurchpassten. Allerdings traten gerade nur Menschen und Fey ein. Falun und ich standen davor und warteten, dass man uns am Hof ankündigte. Das reich verzierte Metall der Türen glänzte im Morgenlicht, doch es waren die Porträts an den Wänden der großen Halle, die stets meine Aufmerksamkeit erregten. Die Blicke aller acht Menschenköniginnen schienen auf mir zu liegen. Trotz des Lächelns auf ihren Lippen funkelten sie mich kalt an.

Wie immer, wenn ich darauf wartete, zum Hof vorgelassen zu werden, biss ich die Zähne zusammen, als mein Blick auf Königin Raina fiel. Die Erste trug eine Kette aus Knochen, die von feinen, goldenen Kettchen zusammengehalten wurden, und die Tätowierungen auf ihren Armen waren ein beinahe exaktes Abbild meiner eigenen – weiße Tierknochen, verwoben mit den Blütenblättern roter Wüstenrosen, deren Blätter wie Klingen geformt waren.

Wir hatten dieselbe Magika – der Knochen und des Bluts.

Raina war als »die Erste« bekannt, da sie die erste Menschenkönigin auf dem Elfenbeinthron gewesen war. Davor hatten die Khimaer in Myre regiert. Ihre Ältesten hatten die Königinnen unter den mächtigsten Töchtern ihrer adligen Stämme ausgewählt. Jahrtausendelang hatten sie friedlich geherrscht, bis Raina die Menschen vor zweihundert Jahren zu einer Rebellion gegen den Thron angeführt hatte. Sie hatte Tausende Khimaer abgeschlachtet und nur wenige Stämme am Leben gelassen. Als die Überlebenden ein Jahrzehnt nach dem Krieg rebelliert hatten, hatte Raina alle Khimaer im Königinnenreich in zwei abgeschottete Bezirke einpferchen lassen, wo sie seitdem lebten. Raina war davon überzeugt gewesen, dass sie nicht mehr rebellieren würden, wenn sie ihrer Freiheit beraubt wären. Seitdem hatte sich kaum etwas verändert. Die Khimaer konnten ihren Bezirken nur entfliehen, indem sie in die Armee der Königin eintraten.

Während des Großen Kriegs hatte Raina ihre Schwester getötet, da sie auf der Seite der Khimaer gestanden hatte. Nach dem Mord an ihrem eigenen Fleisch und Blut war das System der Erbrivalität ins Leben gerufen worden.

Obwohl Myre die mächtigste Nation des Kontinents Akhimar war, gab es noch zwei andere Länder, die unserer Nation beide nicht wohlgesinnt waren. Drakol, das kleine, magikalose Menschenkönigreich nördlich des A’Nir-Gebirges, und das Land der Roune, ein gesetzloses Volk, das mehr oder weniger von Räuberbanden regiert wurde, die ihre eigenen Monarchen und Höfe hatten.

Raina hatte beide Nachbarnationen erforschen lassen und Myres Grenzen ausgeweitet, indem sie die Mysoado-Inseln unter ihre Kontrolle brachte. Dies war keiner anderen Königin vom Festland vor ihr gelungen. Sie hatte der Nation zu großem Reichtum verholfen, indem sie Handelsbeziehungen mit Ländern anderer Kontinente eingegangen war. Die meisten Menschen glaubten noch heute, dass Raina unsere bisher größte Königin war, aber ich sah das anders. Jedes Mal, wenn ich die Balladen hörte, die von dem Gemetzel Tausender Khimaer im Großen Krieg handelten, wurde mir ganz schlecht.

Es war ein Fluch, dass ich Rainas Magika geerbt hatte. Die meisten Leute begegneten mir deshalb mit Neugier oder Furcht. Mir kam es hingegen als besonders geschmackloser Scherz vor, dass ich die Magika der Knochen und des Bluts in mir trug. Der Hof strebte zu jeder Zeit danach, die stärkste Königin auf den Thron zu setzen, und doch waren die Geschichten über Rainas Magika für die meisten zu furchterregend, zu abschreckend. Auf dem Schlachtfeld war sie nicht nur eine Herrscherin, sondern eine Waffe gewesen. Sie konnten nicht zulassen, dass ihre nächste Königin eine ebenso zerstörerische Macht besaß. Doch vor mir hatten sie in Wirklichkeit gar nichts zu befürchten. Die Sorceryn hatten meine Magie zwar benannt und sie mir, wie es Brauch war, in die Haut tätowiert, aber sie konnten mir nicht beibringen, wie ich sie zu benutzen hatte. Das letzte Mal war die Magika der Knochen und des Bluts vor mehreren Generationen in der Killeen-Dynastie aufgetaucht. Alle Aufzeichnungen darüber waren verschollen.

Als Falun auffiel, dass ich immer noch das Porträt betrachtete, drückte er meine Hand. Ein Anflug von Abscheu zeigte sich auf seinen Zügen.

Seit der Razzia auf dem Flicken waren mehrere Stunden vergangen, und obwohl wir uns problemlos zurück in den Palast geschlichen hatten, schien Falun sich immer noch unbehaglich zu fühlen. »Wir beide tun gerade so, als müssten wir uns gleich einem ganzen Bataillon Soldaten stellen«, flüsterte ich ihm zu.

»Das würde ich jetzt lieber tun. Dann hätten wir wenigstens Waffen dabei.« Er hakte sich bei mir unter.

Falun sah überhaupt nicht aus, als hätte er die ganze Nacht nicht geschlafen. Stattdessen wirkte er geradezu prachtvoll in seiner weißen Soldatenuniform, mit dem langen, kupferfarbenen Zopf, der so aufwendig geflochten war, wie es mir niemals gelungen wäre. »Ich werde mich erst entspannen, wenn ich mich davon überzeugt habe, dass wir nicht in ein weiteres Desaster hineinlaufen.«

»Das kannst du ja wohl vergessen«, murmelte ich, da hinter diesen Toren ganz sicher noch mehr Ärger auf uns wartete.

Nach meinem dreizehnten Geburtstag war ich nach Asrodei gereist, um bei meinem Vater zu leben und das Königinnenreich nach einem Lehrer abzusuchen, der mich in der Magika der Knochen und des Bluts unterweisen konnte. Während meiner dreijährigen Abwesenheit hatte sich eine Kluft zwischen mir und dem Hof aufgetan. Alles, was die gleichaltrigen Adligen interessierte – Gerüchte, Reichtum und politische Machtspielchen –, empfand ich entweder als ermüdend oder geradezu nervtötend. Wenn ich Falun nicht an meiner Seite gehabt hätte, der die letzten drei Jahre in Asrodei mit der Ausbildung zum Soldaten der Armee der Königin verbracht hatte, wären diese Besuche im Thronsaal unerträglich. Und selbst mit ihm an meinem Arm musste ich den starken Drang unterdrücken, vorzugeben, dass meine Monatsblutung gekommen war, um mich in meine Gemächer zurückzuziehen.

Der Ausrufer, ein hochgewachsener, schlanker Mann, der trotz seiner blau-weißen Livree Ähnlichkeit mit einer Krähe hatte, beäugte uns. Seine geschürzten Lippen erinnerten an einen Schnabel. Ich widerstand dem Drang, vielsagend auf das Diadem auf meinem Kopf zu deuten, damit er sich gefälligst beeilte.

Stattdessen schenkte ich ihm ein wölfisches Grinsen und leckte mir über die Zähne. Seine Mundwinkel verzogen sich zu einer übertrieben entnervten Grimasse.

Ich war dankbar für die Ablenkung, denn mein Magen zog sich bereits vor Angst zusammen. Ich hasste es, offiziell angekündigt zu werden. Viel lieber wäre ich ungesehen wie ein Geist in den Raum geschlüpft. Oder noch besser: gar nicht erst aufgetaucht.

Der Ausrufer gab den Soldaten an der Tür ein Zeichen und schob seine Ärmel hoch, wobei seine verschlungenen schwarzen und ockerfarbenen Tätowierungen zum Vorschein kamen. Die Torflügel öffneten sich ächzend, gerade als sich der Ausrufer die Hände an den Hals drückte. Unter seiner Berührung färbte sich die Haut rot, und der Geruch nach verbranntem Zucker und Minze lag plötzlich in der Luft.

Obwohl ich meine eigene Magika nie anrührte, konnte ich die der anderen riechen. Jede Facette hatte ihren eigenen, unverwechselbaren Geruch, wie die Magika der Geschwindigkeit und des Schalls, die der Ausrufer gerade benutzte.

»Ihre Hoheit Evalina Grace Killeen.« Seine Stimme dröhnte laut durch den Saal, raste auf unsichtbaren Schallwellen zu den am Hof Versammelten, noch bevor wir einen Schritt gemacht hatten. »In Begleitung von Leutnant Falun Aramis aus Haus Malfar.«

Falun zog mich mit sich, meine Füße schleiften widerwillig über die Marmorfliesen.

Der Thronsaal bestand aus einem runden Innenhof, umgeben von einem Garten aus Steinsäulen. Auf jeder Säule war eine andere Legende aus Myres Geschichte eingraviert – ich sah Sikama, den Prinzen, der die Sonne aß, und Meya, das Pferd aus Ebenholz, das auf Schatten ritt. Die Mosaike an den Wänden stellten die verschiedenen Regionen Myres dar – glitzerndes Gold für die Wüste von Kremir, Schiefer und Weiß für das A’Nir-Gebirge, Smaragdgrün für die Dschungel und Ocker für die Steppen. Die Sommersonne stand hoch und ließ den ganzen Hof erstrahlen. Ich schwitzte bereits, obwohl ich mir nicht sicher war, ob es der Hitze oder meinen Nerven zuzuschreiben war. Bald würde es zu heiß werden, und Mutter würde einem der Hofzauberer befehlen, die Luft zu kühlen.

Der Elfenbeinthron stand in der Mitte des Runds. Dahinter erhob sich ein noch größeres Porträt von Raina, sodass der Hof stets dazu angehalten war, die Taten der regierenden Königin an denen der Ersten zu messen.

Der Thron sah aus, als wäre er aus dem Stamm eines riesigen Baumes geschnitzt worden. Weinreben rankten sich über die Armlehnen, und filigrane Rosetten zierten den Sockel. Darauf saß meine Mutter. Sie sah aus, als würde sie in einem üppigen, wenn auch gefrorenen Garten sitzen. Das durchscheinende weiße Kleid passte zu ihr, es ließ sie noch eisiger und entrückter wirken. Ihre hellblonden Locken fielen ihr offen über die Schultern. Die Hände lagen auf den Armlehnen des Throns, ihre Tätowierungen, Bilder von mächtigen Wellen, endeten direkt unter den Ellbogen.

Königin Lilith mit der Magika der Luft und des Meeres zeigte keinerlei Regung. Ihr Rücken war gerade, die Schultern hatte sie zurückgenommen, das schmale Kinn nach oben gereckt. Keine Reaktion auf meine Ankunft.

Na ja, wenn ich zu spät kam und dabei auch noch ein Kleid trug, das nicht zu den Farben des Wappens von Haus Killeen passte, dem kobaltblauen Dolch, hätte es noch viel schlimmer enden können.

Seit sie mir letztes Jahr befohlen hatte, nach Ternain zurückzukehren, hatte sich unsere Beziehung kaum über die altbekannte Dynamik hinaus entwickelt: ständige Enttäuschung und lange, unangenehme Stille. Ich versuchte, mich gegen den Schmerz zu verschließen, doch es versetzte mir trotzdem einen Stich, dass sie mich vor allen anderen ignorierte, sodass die Höflinge sich später das Maul darüber zerreißen würden.

Als ich Lord Cassis an ihrer Seite entdeckte, der durch sein Fey-Blut besonders groß, schlank und schön war, ballte ich die Hände zu Fäusten. Seine Haut war dunkelbraun, und die Augen und Haare wiesen einen dunklen Lilaton auf. Eine Hand lag auf Mutters Schulter, als er ihr viel zu vertraut ins Ohr flüsterte. Meine Eltern lebten schon getrennt, seit ich neun war, doch die Anwesenheit ihres Liebhabers hier am Hof war für mich trotzdem schockierend. Es störte mich nicht so sehr, dass sie sich einen Liebhaber genommen hatte, doch dass sie ihn öffentlich behandelte, als wäre er ihr Gemahl, während Papa nicht weiter als einen Wochenritt entfernt im Norden war, machte mich rasend.

Höflinge räkelten sich überall auf tiefen saphirblauen Sofas, Bedienstete hielten sich in der Nähe auf, immer bereit, ihnen gekühlten Wein zu reichen. Wegen der Hitze trugen die meisten Frauen dünne Kaftans oder Kinsah, Kleider mit langen Seidenröcken und Miedern, die den Bauch freiließen. Die Männer hatten weniger Glück und mussten in ihren Helbis, knielangen, mit den Farben ihrer Häuser bestickten Jacketts, schwitzen. Die meisten wandten sich uns zu, als wir eintraten, Geflüster verdichtete die Luft um uns herum. Dazu mischte sich das Geräusch meiner knirschenden Zähne.

»Ich weiß, dass du gerade überall lieber wärst als hier«, murmelte Falun, »aber versuch doch wenigstens, dir deine Panik nicht anmerken zu lassen.«

Ich rang mir ein falsches Lächeln ab und wischte mir die verschwitzten Handflächen an meinem roten Seidenkaftan ab. »Zufrieden?«

Er nickte. Ihm gelang ein viel angemesseneres Lächeln.

»Du solltest dich auf die Suche nach Jessypha machen.«

»Bist du sicher, dass du dich ihnen allein stellen willst?«, fragte Falun. »Ich kann meiner Mutter ruhig mal einen Tag aus dem Weg gehen.«

Ich warf ihm einen Seitenblick zu. Seit Lady Malfar zum Mitglied des Rats der Königin ernannt worden war, hatte sie keinen einzigen Tag am Hof verpasst, und wenn ich meine Mutter treffen musste, so musste Falun seine ebenfalls begrüßen.

»Oh, na schön, wenn’s sein muss. Du kommst zurecht?«

»Immer«, flüsterte ich.

Bei der Lüge runzelte er die Stirn, doch bevor er antworten konnte, straffte ich die Schultern und machte mich auf den Weg zum Thron. Wir würden einander später wiederfinden, nachdem wir unsere Pflichten erfüllt hatten. Die Wahrheit war, dass ich niemanden dabeihaben wollte, wenn ich mit meiner Mutter sprach. Je schneller ich es hinter mich brachte, desto schneller würde ich wieder von hier verschwinden können.

Ich war gerade mal zehn Schritte weit gekommen, als ich sie hörte: ein Lachen wie zersplitterndes Glas und der rauchige, überhebliche Ton ihrer Stimme. Meine Schwester.

Ich hielt auf die nächste Säule zu, während ich den Raum absuchte. Die meisten Mitglieder des Hofs waren um den Ring aus Säulen versammelt, der dem Thron am nächsten war, doch eine große Gruppe junger Höflinge hielt Abstand. Sie standen um eine junge Frau herum, die selbst Hof hielt.

Ich verfluchte meinen dummen Fehler. Sobald ich den Saal betreten hatte, hätte ich nach meiner Schwester Ausschau halten müssen, um mich von ihr fernzuhalten. Isadore war zwei Jahre älter als ich, und obwohl wir uns früher einmal nahegestanden hatten, hatte sie seit meiner Rückkehr nach Ternain keine Chance verstreichen lassen, mich zu schikanieren. Nur wenige der jüngeren Mitglieder des Hofs konnten sich ihrem Einfluss entziehen.

Heute wäre sie sicher besonders gemein mir gegenüber. Vor einer Woche war eine Auguri am Hof eingetroffen, um zu verkünden, dass heute Nacht ein Blutmond aufgehen würde. Die Auguries, Frauen, die die Omen des Himmels deuteten, um Myres Zukunft vorherzusagen, verließen den Tempel, den sie sich mit ihren männlichen Gegenstücken, den Sorceryn, teilten, nur selten. Die Omen erzeugten Visionen, die die Auguries für die Königin interpretierten. Die Details dieser Visionen waren allein für die Krone bestimmt und wurden nur selten mit anderen geteilt. Seit dem Auftauchen der Auguri am Hof sprach man auf den Straßen Ternains über nichts anderes mehr als den Mond. Seit dem letzten Mal, als die Stadt ein solches Wunder erlebt hatte, waren fast siebzehn Jahre vergangen.

Laut den Lehren der Auguries verhießen Blutmonde große Veränderungen. Die Erste hatte ihren Namen während eines Blutmonds erhalten, genau wie ich. Und der Harkening-Zauber nach meiner Geburt hatte ergeben, dass ich, genau wie sie, die Magika der Knochen und des Bluts in mir trug. Als ich noch ein Säugling gewesen war, hatte man bereits Wetten darüber abgeschlossen, ob ich einmal die Wahre Erbin und damit die nächste Königin werden würde. Meine Mutter hatte mir nie verraten, was die Auguries in meiner Zukunft sahen, und nun, siebzehn Jahre später, hatte ich keine der Erwartungen erfüllt. Isadore wurde längst als die Thronfolgerin gesehen, ich war lediglich »Prinzessin Eva«. Mein Name wurde immer mit enttäuschtem Unterton ausgesprochen.

Und das alles nur, weil ich nicht wusste, wie ich meine Magika benutzen sollte – eine Schwäche, über die nur wenige im Königinnenreich hinwegsahen. Kurz nach meiner Rückkehr aus Ausrodei hatte mich meine Mutter um eine Darbietung der Magika gebeten, die ich während meiner Abwesenheit hätte erlernen sollen. Vor dem versammelten Hof hatte ich zugeben müssen, dass ich die Gabe, mit der jeder ausgestattet war, der in Myre geboren wurde, nicht benutzen konnte. Die Gerüchte über meine Unfähigkeit hatten sich wie ein Lauffeuer in Ternain verbreitet.

Trotzdem hatte die Ankündigung der Auguri alle daran erinnert, dass nur noch zwei Monate bis zu meinem Namenstag, dem letzten Tag des Hochsommers, blieben. Dies hatte den Blutrausch des Volks nur noch weiter angestachelt. Der Kampf bis zum Tod zwischen den beiden Erbrivalinnen war sowohl ein öffentliches Spektakel als auch eine Möglichkeit, den Nachbarländern Myres Stärke zu beweisen, indem eine Königin daraus hervorging, deren Macht unsere Feinde einschüchterte. Meine Mutter war die einzige Tochter der letzten Königin gewesen. Es war lange her, seit die Generation vor ihrer um den Thron gekämpft hatte. Damals waren es Drillinge gewesen, die gegeneinander angetreten waren.

All das waren bereits mehr als genug gute Gründe, Isadore aus dem Weg zu gehen. Ich hielt weiter auf die Höflinge zu. Sie waren mir direkt in den Weg gelaufen, und nun blieb mir nichts anderes übrig, als mich meiner Schwester zu stellen. Ich hielt den Blick auf den Thron und auf Mutters goldenes Haar gerichtet, das durch das Sonnenlicht silbern schien, aber ich sah nicht wirklich hin.

Meine Haut begann zu jucken, und mein Herzschlag pulsierte in meinen Fingerspitzen, was mich daran erinnerte zu atmen. Nach zehn weiteren Schritten umringten mich die Höflinge auch schon. Isadore bewegte sich in einem exklusiven Kreis ausgewählter junger Speichellecker. Ihre fünfzehn hingebungsvollen Anhänger entstammten den mächtigsten Häusern von Myre. Ich kannte sie alle. Wir waren zusammen aufgewachsen und hatten uns nahegestanden, bis ich fortgegangen war.

Ich lächelte und war erleichtert, als sich das Lächeln auf meinen Lippen hielt, während sie mich von Kopf bis Fuß musterten – von meinen Sandalen bis zu dem Diadem auf meinem Kopf. Alle hatten höfliche Masken aufgesetzt, die jedoch hier und da verrutschten und ein spöttisches Grinsen preisgaben. Viel zu schnell fand ich mich mitten in ihrem Kreis wieder. Die Furcht hielt mich so fest im Griff, dass meine Hände zu zittern begannen.

Das goldene Haar meiner älteren Schwester fiel ihr über eine Schulter, die weichen Locken umrahmten die spitzen Kanten ihres Gesichts. Isadore und ich sahen uns kaum ähnlich. Sie war eine jüngere Version unserer Mutter. Sie hatten dieselben Augen, tief liegend und von einem intensiven Grün, und ihr goldenes Haar war nur einen Ton dunkler als Mutters hellblondes. Beide waren gertenschlank und hatten dieselbe zu lange, wenn auch feine Nase. Der größte Unterschied zwischen ihnen war Isadores goldbrauner Hautton – eine Kombination aus Mutters hellrosa und Vaters dunkelbrauner Haut.

Das Einzige, was ich von meiner Mutter hatte, war ihr herzförmiger Mund. Ansonsten ähnelte ich meinem Vater. Ich hatte seine dicken schwarzen Locken, sein breites Gesicht, die vollen Wangen und die kurze, stämmige Statur, die in den letzten paar Jahren zu ein paar Kurven an genau den richtigen Stellen geführt hatte, an die ich mich immer noch nicht gewöhnt hatte. Nur meine Augen gehörten ganz mir. Sie waren groß, am äußeren Rand leicht nach oben geneigt und von einem schockierenden Blutorange. Als ich nach Ternain zurückgekehrt war, hatte jemand ein wüstes Gerücht verbreitet und sie »Khimaer-Augen« genannt. Mutter hatte das Gerede schnell im Keim erstickt, doch es war egal. Sie hatten bereits einen weiteren Weg gefunden, wie sie mich demütigen und mir das Gefühl geben konnten, klein zu sein, nicht hierherzugehören. Dabei hätten sie sich die Mühe gar nicht machen brauchen. Der größte Unterschied zwischen mir und allen anderen am Hof war, dass sie ihre Magika benutzten und ich nicht. Ich konnte nichts dagegen unternehmen, also hatte ich aufgehört, es zu versuchen.

Isas Lächeln wurde breiter, während sie meine Wange mit einer Hand umfasste. Ich legte ebenfalls eine Hand an ihre Wange und hoffte, dass sich meine Angst nicht auf meinem Gesicht widerspiegelte. Am Hof war es Brauch, zur Begrüßung die Hand einer anderen Person zu streifen, doch enge Familienangehörige berührten sich im Gesicht, ein Zeichen von Vertrauen. Normalerweise währte der Hautkontakt nur kurz. Mutters Finger strichen stets kalt und steif über meine Wange. Das Gefühl war mir ebenso vertraut wie Papas Daumen, der immer liebevoll über meine Wange fuhr und mich dann in mein Grübchen kniff.

Die Person, die den Kontakt hergestellt hatte, war traditionell diejenige, die ihn wieder unterbrach, doch Isadores Hand bewegte sich nicht, ihre Nägel bohrten sich leicht in meine Haut.

Sie neigte den Kopf, und ich keuchte auf. Magika entwich ihrer Haut, so weich wie Seide und doch mit so viel vibrierender Spannung aufgeladen wie ein Blitz.

Zwei Dinge passierten gleichzeitig.

Erstens umringten die jungen Höflinge sie wie Blumen, die sich der Sonne entgegenreckten. Ich suchte in ihren Gesichtern nach dem Entsetzen, das sie empfinden mussten, sah aber nichts als leere Masken. Sie hätten empört sein müssen, angewidert davon, dass Isadore ihre Magika so leichtfertig benutzte, um sie ihrem Willen zu unterwerfen. Doch Isadores Magika der Verführung hielt sie fest im Griff, in ihren Blicken lag nichts als Leere.

Allerdings blieb mein Geist frei von Isadores Einflüsterungen. Ich erkannte den widerlich süßlichen Geruch ihrer Magika. Sie hatte sie schon als Kind an mir angewendet, um meinen Willen ihrem zu beugen. Zuerst aus Versehen, später, nachdem sie ihre Macht zu kontrollieren gelernt hatte, mit Absicht. Sie konnte jeden dazu bringen, so ziemlich alles zu tun, doch diesmal versuchte sie es erst gar nicht an mir.

Zweitens beugte sich Katro vor, sodass seine Wange meine berührte. »Hallo, Evalina. Geht es dir gut?«

Die Worte waren nicht aus Isadores Mund gekommen, aber mit ihrer Stimme gesprochen worden. Jedes davon wirkte so schleichend und bedrohlich wie die Bewegungen einer Dschungelkatze. Ich stolperte rückwärts, stieß gegen den Höfling hinter mir und fuhr herum, um mich zu entschuldigen, doch er starrte mich nur mit ausdruckslosen Augen an.

Der Boden schien sich unter mir zu neigen.

Wie machte sie das nur? Ich hatte diesen Trick noch nie gesehen, hatte noch nie erlebt, wie sie Leute wie Marionetten behandelte.

Ihr Lächeln verschwand im selben Moment wie ihre Magika. Wenn Isadore ihren Rücken nicht immer so steif und gerade wie einen Stock hielte, wäre mir nicht aufgefallen, dass sie nun ein wenig in sich zusammensackte. Es hatte sie viel Kraft gekostet, den Höfling zu kontrollieren, sodass er zu mir sprach.

»Atmen nicht vergessen, Evalina«, flüsterte Isadore, diesmal mit ihrem eigenen Mund. Ihre Stimme troff vor falscher Sorge. Sie klang so herablassend, als würde sie mit einer Sechsjährigen sprechen, die gerade einen Wutanfall hatte. Ich stand tatsächlich kurz davor, einen zu haben. Allein der Gedanke an die Reaktion des Hofs hielt mich davon ab, so schnell ich konnte aus dem Thronsaal zu rennen.

Ich zwang mich zu sprechen. »Isadore. Geht es dir gut?«

»Es geht mir sehr gut.« Sie hob das Kinn, sah nur mit den Augen auf mich herab, während sie sprach. »Und dir?«

»Mir auch.« Die Lüge kam mir glatt über die Lippen. Ich wollte ihr das alberne Grinsen mit einer Ohrfeige aus dem Gesicht wischen. Sie wusste, dass ich diesen Gesichtsausdruck hasste, dass ich es verabscheute, mir beinahe den Hals verrenken zu müssen, um ihr in die Augen zu schauen. »Was für ein wunderschöner Tag. Ich hoffe, dass es nicht noch wärmer wird. Ich hatte vor, am Ufer reiten zu gehen.«

»Wundervoll«, antwortete sie und sah auf ihre lackierten Fingernägel hinab. »Wir wollen später zu den Wasserbecken gehen, wenn es sich etwas abgekühlt hat.«

»Aha.«

Der Moment zog sich in die Länge. Ich hätte nie in Erwägung gezogen, mit ihnen zu den Wasserbecken zu gehen, um Isadore keine weitere Gelegenheit zu bieten, noch einmal durch eine andere Person mit mir zu sprechen. Und doch sehnte ich mich danach, dass sie mir wenigstens anbot, sie zu begleiten.

Wie dumm von mir, dass es mir etwas ausmachte.

»Sehen wir uns heute Abend?« Ihre Miene wurde weicher, die Augen groß und grün wie die Unterseite der Flügel eines Sandlaufkäfers. »Mutter gibt ein Festessen, um den Blutmond zu feiern.«

Hoffnung überkam mich wie eine Droge. Ich konnte mir ausmalen, was passieren würde: Wenn ich mich dem Thron näherte, würde Mutter mich in die Arme schließen. Sie würde sagen, dass das Festessen zu Ehren meiner Geburt stattfand. Sie würde vor dem ganzen Hof verkünden, dass sie mich liebte, würde unsere zerbrochene Familie heilen.

Nur dass unsere Mutter so etwas nie tun würde. Sie würde nie in der Öffentlichkeit sagen, dass sie mich liebte, da sie es nicht tat. Und sie würde ganz sicher nicht versuchen, unsere Familie wieder zusammenzuflicken. Nicht, wenn sie doch diejenige war, die die ersten Risse hervorgerufen hatte, an denen wir schließlich zerbrochen waren.

Der Geschmack von Karamell und mit Honig beträufelten Orangen kitzelte meine Zunge. Zu süß, um wahr zu sein, so dick aufgetragen, dass ich darin ertrinken könnte. Es war Isadores Magika der Verführung, die meine Gedanken vergiftete.

Ich wusste, dass es nur einen Weg gab, wie ich ihrem Zauber entkommen konnte: Schmerz.

»Vergiss nicht, Isadore, ich kenne deine Tricks.« Ich hob die Hände, die voller Blut waren, das aus zehn halbmondförmigen Schnitten tropfte. »Und die Antwort auf deine Frage ist: nein. Ich habe heute Abend schon etwas anderes vor. Wenn du mich jetzt entschuldigen würdest…«

Isadore blickte an mir vorbei, ihr Lächeln wurde noch breiter. »Und was mögen das wohl für Pläne sein, Schwester?«

Meinen Fesseln zu entkommen und unter einem blutgetränkten Mond zu tanzen. Wut und Erschöpfung kämpften in mir um die Oberhand, bis ich gar nichts mehr fühlte. In den Monaten seit meiner Rückkehr hatte Isadore alles in ihrer Macht Stehende getan, mich am Hof zu demütigen. Normalerweise gelang es ihr, aber heute war ich zu müde, zu überanstrengt von letzter Nacht.

»Es reicht, Isadore«, fuhr ich sie an, und zur Abwechslung war sie es, die anhand der Wut in meiner Stimme innehielt. »Ich bin eine Erbrivalin genau wie du. Du kannst so tun, als wäre ich weniger wert als du, aber das ändert nichts an der Tatsache, Schwester.«

»Ich tue nicht nur so«, sagte sie. »Deine Magika ist schwach und nutzlos. Du hast die Loyalität des Hofs nicht auf deiner Seite. Du bist weniger wert. Du bist weggegangen.«

Ich versuchte, nicht zusammenzuzucken, als Erinnerungen auf mich einprasselten. Deinetwegen, wollte ich antworten, doch stattdessen flüsterte ich: »Hör auf damit.«

»Warum sollte ich?«

»Deine Freunde lassen dich vielleicht deine Magika an ihnen ausprobieren, aber wie sieht es mit dem restlichen Hof aus? Wenn sie herausfinden, dass du Magika benutzt, um dir ihre Loyalität zu sichern –«

»Ich brauche keine Tricks, um mir ihre Loyalität zu sichern. Ich übe nur.«

»Wenn Papa das wüsste, wenn Mama –«

»Papa ist nicht hier, und Mama ist es egal. Sie interessiert sich nur für Macht, und die habe ich. Sie würde dich wahrscheinlich auch dazu ermutigen, deine Magika zu einzusetzen, wenn es nicht damit enden würde, dass du unabsichtlich alle tötest.«

Es war, als hätte sie mir mit ihren Worten in den Magen geboxt, und ich stieß keuchend die Luft aus. Eine Erinnerung raste durch meinen Geist, doch ich unterdrückte sie. »Du weißt, dass ich meine Magika nicht benutzen kann.«

Sie neigte den Kopf. »Genau aus diesem Grund hättest du wegbleiben sollen. Du gehörst nicht hierher, und zum Glück wirst du das auch nie. Das kommt mir sehr gelegen.«

Ich sah ihr in die Augen, hoffte, einen Anflug von Scham oder sogar Befriedigung zu entdecken, doch sie genoss es nicht einfach nur, grausam zu mir zu sein – in ihren Augen stand nichts als die Wahrheit. Zuvor hatte ich mich gefragt, ob es ihr etwas ausmachte, mir solche Dinge an den Kopf zu werfen, nun lag die Antwort auf der Hand.

Das Schlimmste war, dass ich jeden Tag genau dasselbe dachte. Ich gehörte nicht hierher. Ich wollte nicht hierhergehören. Wenn es mir erlaubt gewesen wäre, mich von der Hauptstadt fernzuhalten, meinen Namenstag ohne großes Aufhebens zu verbringen, hätte ich es getan. Doch das Gesetz ließ das nicht zu.

Alle Töchter der Königin wurden zu Erbrivalinnen. So wie Raina, die Erste, ihre Schwester getötet hatte, musste eine Prinzessin jeder Generation ihr eigenes Fleisch und Blut opfern, um ihre Stärke zu beweisen. Die Gewinnerin wurde zur Wahren Erbin ernannt und im darauffolgenden Jahr gekrönt.

Das war unser angestammtes Recht: zu töten und Königin zu werden, oder zu sterben. Mit jedem Tag wurde offensichtlicher, welche von uns beiden den Rest ihres Lebens auf dem Elfenbeinthron verbringen würde.

Ich wollte weglaufen, über den kühlen Marmorboden rasen, mir alle Haarnadeln herausreißen und die juwelenbesetzten Armreifen von den Handgelenken zerren. Doch stattdessen ging ich weiter, auf der Suche nach Faluns hellem Haar. Ich konnte es mir nicht verkneifen, einen Blick auf Mutter zu werfen. Nun hatte ich ihre Aufmerksamkeit. Ihr Blick folgte mir durch den Raum, sie musterte mich mit gekräuselten Lippen und gerunzelter Stirn. Der Anflug eines Lächelns zeigte sich auf ihrem Gesicht. Ihre Verachtung traf mich wie eine mächtige Woge, kalt und vertraut.

Verflucht sei Isa. Verflucht sei dieser Ort.

Wenn ich dafür gemacht gewesen wäre, Prinzessin und eines Tages Königin zu sein, hätte ich die Kraft gehabt hierzubleiben. Ich hätte alles heruntergeschluckt und wäre auf meine Mutter zumarschiert.

Aber nein.

Für heute war das Gespräch mit Isadore mehr als genug gewesen.

Ich fuhr zusammen, als Faluns Hand sich auf meinen unteren Rücken legte, und ließ zu, dass er mich aus dem Saal führte. Der Ausrufer hatte die Lippen missbilligend zusammengepresst und sah mir nicht in die Augen.

Ich hielt die Tränen zurück, bis die Türen hinter uns ins Schloss fielen. Stunden später, allein in meinem Raum, die Augen endlich wieder trocken, hielt ich an diesem kleinen Sieg fest.

Kapitel 3

Raus damit.« Mirabel spießte eins der kleinen Hähnchen auf, die sie zum Mittagessen mitgebracht hatte. Mit der anderen Hand zog sie ihren Rocksaum über ihre eidechsenartigen Füße. Im Nachmittagslicht changierten die Farben ihrer Schuppen seegrün und jadegrün.

Sie war halb Khimaerin, was sich an ihren Gazellenhörnern und den Füßen zeigte. Fey, Menschen und Blutsvettern wiesen hauptsächlich dieselben körperlichen Merkmale auf, mit nur wenigen Unterschieden wie den Fangzähnen der Blutsvettern und den spitzen Ohren der Fey. Die Khimaer hatten allerdings Hörner und auch sonst einige Gemeinsamkeiten mit Tieren – Flügel, Schwänze, Klauen und Ähnliches.

Außerhalb meines Schlafgemachs trug Mirabel lange Röcke. Glücklicherweise konnte sie ihre Füße einfach verstecken, denn wenn sie offensichtlichere Ähnlichkeiten mit Tieren aufgewiesen hätte, wäre es ihr nicht erlaubt gewesen, den Königinnenpalast zu betreten, geschweige denn, sich in meiner Nähe aufzuhalten. Es war eine unausgesprochene Regel der Königin, dass nur Khimaer mit gemischtem Blut im Palast angestellt werden durften.

Vor einer Stunde war ich vom Hof zurückgekehrt und hatte Mirabel in meinem Salon angetroffen, wo sie sich mit zwei jungen Männern unterhalten hatte. Einer war ein Blutsvetter mit brauner Haut und Fangzähnen, die zu groß für seinen Mund wirkten. Der andere war ein Mensch mit seegrünen Tätowierungen. Sie hatten mich angestarrt und stotternd gegrüßt, doch im nächsten Moment hatte Mira sie bereits aus dem Raum gescheucht und ermahnt, sich nicht in der Nähe meiner Gemächer erwischen zu lassen.

Als wir letztes Jahr gemeinsam in die Hauptstadt zurückgekehrt waren, hatte Mirabel ein Spionagenetzwerk auf die Beine gestellt – wir nannten sie ihre »Geister«. Laut Mirabel war Wissen Macht, und wenn Geheimnisse eine Währung wären, dann wären sie Goldmünzen.

Sie sah allerdings nicht wie die Leiterin eines Spionagenetzwerks aus. Ihr hübsches, rundes Gesicht war von tiefen Falten durchzogen, sowohl vom Lachen als auch vom Stirnrunzeln. Mit ihrer Baumwollbluse, dem bunt gemusterten Rock und dem grauen Haar, das zu einem strengen Dutt zurückgebunden war, hätte sie meine Großmutter sein können – wenn man von ihren Hörnern absah.

Ich bekam unsere Geister nur selten zu Gesicht, da es sie in Gefahr bringen könnte, wenn ich sie wiedererkannte. Selbst Mira traf sich nur selten persönlich mit ihnen.

Ich hatte sie eigentlich darum bitten wollen, mich allein zu lassen, doch da hatte sie mir schon das Tablett mit den Hähnchen unter die Nase gehalten. Erst in dem Moment fiel mir auf, dass ich am Verhungern war. Mirabel dachte immer an derartige Dinge. Wenn ich zu essen vergaß, war sie stets zur Stelle, um mir Fleischpasteten oder gewürzte Mazi-Früchte zu reichen.

Ich nahm mir ein mit Chilipaste bestrichenes Stück Fladenbrot und etwas Hühnchen dazu und stöhnte genüsslich, als sich die Schärfe in meinem Mund ausbreitete.

»Ich habe Neuigkeiten vom König erhalten. Wie ihr beide vor unserer Abreise aus Asrodei besprochen habt, stellt er bis zu deinem Namenstag mehr Männer für deine Leibgarde ab. Die ersten sollten in einer Woche hier eintreffen.«

Ich grunzte etwas Unverständliches. Noch etwas, das ich nicht wollte: neue Leute, die mir durch den Palast folgten. Ich bereute es, meinem Vater in dieser Sache zugestimmt zu haben. Wenn ich gewusst hätte, dass ich nach meiner Rückkehr nach Ternain nur noch zum Schlafen allein gelassen werden würde, wäre ich wahrscheinlich gar nicht erst hergekommen. Doch ich wusste auch, dass es notwendig war. Die Tage vor dem offiziellen Beginn des Kampfs zwischen Erbrivalinnen waren eine gefährliche Zeit. Obwohl der Flechtzauber dafür sorgte, dass nur eine von uns und niemand sonst der anderen den Todesstoß versetzen konnte, waren Erbinnen in der Vergangenheit beispielsweise entführt worden. Man hatte sie ausgehungert, bis sie zu schwach waren, den Kampf zu gewinnen.

»Eva«, drängte Mirabel mich sanft. Sie erwartete eine Antwort. »Was ist am Hof passiert?«

Ich schob das Essen weg, hatte plötzlich keinen Appetit mehr. »Ich will nicht darüber reden, Mira.«

Auf diese Einleitung schien sie gewartet zu haben. »Dann spreche ich eben, wenn du erlaubst. Heute Morgen bist du ganz von allein aufgewacht. Normalerweise muss ich dich aus dem Bett zerren, wenn du zum Hof gehen musst, aber nicht heute.«

»Ich konnte nicht schlafen.« Das kam der Wahrheit ziemlich nahe. »Ich dachte, du würdest dich freuen, dass ich so früh aufgestanden bin.«