11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Diogenes Verlag AG

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

In einer Nervenklinik vertraut Heleen einer Nachtschwester ihre Lebensgeschichte an. Sie erzählt vom Aufwachsen in einer kinderreichen protestantischen Familie, ihrem gesellschaftlichen Aufstieg, den sie sowohl ihrer eigenen Schönheit als auch ihrem Sinn für Schönes zu verdanken hat. Und sie berichtet von ihrer großen Liebe Hannes und von den ungeahnten Folgen ihrer brennenden Eifersucht.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

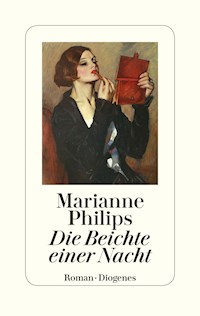

Marianne Philips

Die Beichte einer Nacht

Roman

Aus dem Niederländischen von Eva Schweikart

Mit einem Nachwort von Judith Belinfante

Diogenes

I

Ich setze mich zu Ihnen, Schwester. Das ist nicht erlaubt, ich weiß. Aber ich mache es trotzdem – ich habe so lange nicht mehr auf einem Stuhl gesessen, an einem Tisch mit einer Lampe darauf.

Verstehen Sie, warum man Verrückte ins Bett steckt, als wären sie krank?

Ja, Sie wissen das natürlich, weil Sie Schwester sind. Ihr lernt bestimmt in Kursen, dass wir keine Verrückten sind, nur Nervenkranke.

Aber das ist Unsinn. Wir sind sehr wohl verrückt. Ich liege jetzt schon sieben Monate hier im Saal, und nur Mevrouw Engberts ist wieder nach Hause gegangen, alle anderen sind in eine Anstalt gebracht worden.

Ja, Schwester, das konnte ich sehen. Wenn ein Auto vorfährt, und ein Patient wird von Schwestern oder Pflegern herausgeführt, beidseits fest untergehakt, dann ist doch klar, dass es nicht nach Hause geht. Nur Mevrouw Engberts ist ganz normal mit ihrem Mann nach Hause spaziert.

Sie haben Mevrouw Engberts nicht gekannt, sie war schon fort, als Sie zu uns kamen. Die Oberschwester hat gesagt, sie wäre bloß ein leichter Fall, ein bisschen überarbeitet. Ich war froh um ihren Anblick, die anderen waren alle so hässlich und unheimlich. Die ersten Wochen lag ich neben ihr, sie hatte solch ein nettes Gesichtchen und zog keine seltsamen Grimassen, nur furchtbar bleich war sie. Sie wollte auch nie reden, sie hat immer nur geschaut.

Ja, sie hatte normale Augen, genau solche wie die Schwestern und Ärzte. Nur reden wollte sie nicht. Das war sicherlich die Krankheit. Jetzt liegt Mevrouw Dieken in ihrem Bett neben mir. Die redet den ganzen Tag.

Furchtbar ist das, Schwester, wenn man neben einer liegt, die redet und sich selber nicht reden hört. Das ist, als müsste man die ganze Zeit zuhören, weil sonst niemand die Worte hört. Und man hört lauter Unsinn, aber trotzdem versucht man, etwas zu verstehen.

Heute Nachmittag bin ich von ihrem Gerede furchtbar müde geworden, es ging die ganze Zeit um einen Brief, den sie gerade schrieb. Sie kriegte ihn nicht zu Ende, suchte in einem fort nach dem letzten Satz. Das macht jeder so, der einen Brief schreibt, weil der letzte Satz genau zu dem passen muss, was schon dasteht, aber irgendwann kommt man doch darauf, wie er heißen muss.

Heute hat Mevrouw Dieken aber ewig lange gesucht. Immer wieder meinte sie, den Brief fertig zu haben, dann zog sie mit dem Finger einen langen Strich über das Bettlaken, aber gleich darauf wischte sie ihn wieder aus, und weiter ging es mit Reden und Schreiben und Buchstabieren.

Es war ein Brief an ihre Mutter, die tot ist. Eigentlich ist es doch komisch, dass eine sechzigjährige Frau an ihre tote Mutter schreibt. Mir ging auf die Nerven, dass sie laut sagte, was sie schrieb, und dass ich einfach nicht weghören konnte.

Von der Teezeit bis zum Abendbrei hat sie geschrieben, immerzu mit dem Finger auf das Bettlaken. Als der Brei kam, hörte sie damit auf, sie hat gerochen, dass er angebrannt war.

Nein, Schwester, ich gehe nicht ins Bett, ich bin überhaupt nicht müde. Lassen Sie mich ein bisschen bei Ihnen sitzen. Es ist so wunderbar, dass alle schlafen und der ganze Saal still ist. Jetzt höre ich nur mich selber, wenn ich rede. Jetzt ist es gerade so, als würde ich in einem Zimmer mit einer Bekannten zusammensitzen, die mir zuhört. Ganz normal an einem Tisch, auf den Licht fällt. Für wen machen Sie den Schal, Schwester? Für sich selber? Nun antworten Sie doch mal.

Warum sagen Sie nichts? Ich gehe sowieso nicht ins Bett – es ist warm heute Nacht, und ich habe ein Flanellnachthemd an. Außerdem sitzt es sich so wunderbar auf einem normalen Stuhl.

Da liegt eine Schere in Ihrem Nähkörbchen. Lustig, das fällt mir jetzt erst auf. Sie glänzt schön, Schwester. Ich habe seit sieben Monaten keine Schere mehr in der Hand gehabt und früher jeden Tag. Ich hatte ein Etui mit vier guten Stahlscheren, lauter verschiedene. Eine Stickschere und eine Knopflochschere und eine gewöhnliche und eine ganz große zum Stoffzuschneiden.

Der Schal wird hübsch, Schwester, der hält Sie schön warm, wenn Sie Nachtwache haben.

Dabei machen Sie ihn bestimmt nicht für sich selber.

Lustig ist das, wie ihr bei den Wachen dauernd für andere Leute strickt und häkelt, wird das nie langweilig?

Ich habe früher auch für andere gestrickt und genäht – ach ja – wenn man aus einer großen Familie kommt … Und später natürlich für Lientje und Hannes – aber das waren keine anderen.

Warum sehen Sie mich jetzt an, Schwester? Liebe Güte! Habe ich doch etwas gesagt – über Hannes?

Geben Sie acht, Schwester! Oma wacht auf, gleich wird sie sich umgedreht haben. Am besten, Sie bringen ihr schnell die Bettpfanne, sonst müssen Sie hinterher saubermachen!

Oh, Schwester, warum schließen Sie die Schere vor mir weg? An die habe ich gar nicht mehr gedacht.

So, das ist erledigt, setzen Sie sich her zur Lampe. Oma schläft schon wieder. Sie hat nicht einmal gemerkt, dass Sie ihr geholfen haben.

Vorige Woche ist es bei ihr das letzte Mal ins Bett gegangen. Und das war so richtig furchtbar. Schwester Dora hatte Dienst, hat sie nicht davon erzählt? Wir haben alle geschlafen, vielleicht war Schwester Dora auch eingenickt, denn Oma lag bereits völlig in ihrem Dreck – und was für ein Dreck, Schwester.

Und dann hat Oma sich aufgesetzt, das habe ich gesehen, weil ich von dem Gestank wach geworden war. Und sie griff da auch noch rein und schmiss alles aufs Bett von Juffrouw Smit neben ihr.

Oma hasst sie, man sollte ja meinen, senile Menschen können nicht mehr so garstig sein, aber wenn Oma nicht zu viel Angst hätte, würde sie Juffrouw Smit glatt umbringen. Das kommt daher, dass Juffrouw Smit sie gängelt. Neulich hat der Arzt gesagt, Oma dürfe nicht mehr vom Bett aufstehen, man hat ihr die Pantoffeln weggenommen, und darum wollte sie die von Juffrouw Smit anziehen, die daraufhin nach der Schwester gerufen hat. Und da bekam Oma Schelte – ist es nicht verrückt, Schwester, dass senile Menschen wieder genauso weinen wie Säuglinge?

Schwester Dora musste beide baden, mitten in der Nacht. Aber im Saal stank es ganz furchtbar – und alle anderen lachten und schrien.

Schwester, denken Sie nicht auch manchmal, Sie wären in der Hölle? Als man mich hergebracht hat, war ich mir erst ganz sicher, in der Hölle gelandet zu sein. Ich habe die Leute hier, die Frauen, alle für Hexen gehalten.

Haben Sie schon mal von Hexen gelesen, die im Kreis tanzen und mit wehenden Haaren durch die Lüfte fliegen? Bei meiner Großmutter hing so ein Bild, später habe ich gesehen, dass es aus einer Oper war, aber als kleines Kind habe ich mich kaum hinzuschauen getraut.

Juffrouw Smit hat richtige Hexenaugen. Sie guckt, als hätte jemand sie gemein gekniffen und sie müsste nun auch wen kneifen.

An Heiligabend … aber vielleicht war es auch ein anderer Abend, ich komme mit den Tagen durcheinander.

Es gab Plätzchen zum Tee, und die Schwestern sangen, wissen Sie noch? Wann war das, Schwester?

An dem Abend standen hier auf einmal alle auf ihren Betten, und dann stiegen sie raus. Das hatte ich noch nie erlebt, weil ich erst kurz hier war – dass mal eine aus dem Bett gestiegen ist, das schon, aber nie so viele auf einmal. Oh, Schwester, sie sind so fürchterlich hässlich. Oma hat Krampfadern und Juffrouw Smit einen schwarzen Bart, früher hat sie sich bestimmt rasiert, aber ihr Schwestern macht das natürlich nicht. Und Mevrouw Engberts’ Nachthemd war voller Flecken, und Mevrouw Thysselt hinkte und hatte keine Zähne im Mund, weil ihr künstlicher Fuß und ihr Gebiss weggeräumt waren.

Und dann tanzten sie alle miteinander. Ja, weil ihr unten Musik gemacht habt, das war doch wohl Weihnachtsmusik, wahrscheinlich habt ihr für die Ruhigen gesungen. Ich konnte es gut hören, Schwester Eva hatte die Tür aufgemacht, neben der ich lag. Ja, dann tanzten sie alle miteinander, und Oma sprang auf nackten Füßen umher, die sind ganz blau, und Mevrouw Dieken verlor ihr Hemd, sie war so weiß und so dick – wie ein aufgeplatzter Pilz.

Je länger sie tanzten, desto wilder ging es zu, und Juffrouw Smit bekam einen Schreikrampf, deshalb musste Schwester Eva die Tür zumachen, und weg waren die Weihnachtslieder. Trotzdem tanzten alle weiter, sie drehten sich und flogen und wirbelten immer schneller herum – da stand ich plötzlich auf, weil ich glaubte, auch eine Hexe zu sein und mittanzen zu müssen. Aber ich musste ganz furchtbar weinen, weil ich eine Hexe geworden war. Damals war ich mir sicher, in der Hölle zu sein, wegen Lientje.

Sie brauchen mich nicht so anzugucken, Schwester. Ich weiß sehr wohl, was ich gesagt habe. Lientje – ich weiß auch, dass ich ihretwegen in der Hölle bin. Nein, ich bin nicht verrückt – mir ist jetzt klar, dass dies hier nicht die Hölle ist – bis auf die wenigen Male, die ich wieder vergesse, dass ich in einer Nervenklinik in der normalen Welt bin.

Ich bin hier allein in meiner eigenen Hölle.

Nein, Schwester, schauen Sie nicht zur Klingel, ich bekomme keinen Anfall, ich hatte nur einen einzigen – bevor man mich hierhergebracht hat. Lassen Sie mich einfach reden. Ich weiß genau, was ich sage. Ich weiß auch, dass es auf Ihrer Uhr zehn nach halb zwölf ist – Ihr Dienst dauert bis sechs, nicht wahr?

Nein, Schwester, ich gehe nicht ins Bett. Lassen Sie mich einfach dasitzen. Und schauen Sie mal durchs Oberfenster! Der Himmel hinter dem Maschendraht ist blau. Jetzt steht der Mond irgendwo über einer Gracht oder einem Teich, Schwester, und die Nacht ist warm. Draußen sind bestimmt noch Leute unterwegs, zusammen, Arm in Arm, sie gehen langsam an den Häusern entlang bis vor die eigene Tür. Dort lassen sie einander los, und der Mann steckt den Schlüssel ins Schloss.

Seltsam, vorhin, ehe ich aufgestanden bin, um mich zur Lampe zu setzen, habe ich geträumt, ich habe von einem Schlüssel geträumt, der in ein Schloss gesteckt wird, klick macht es, und die anderen Schlüssel am Bund klirren – das ist ein so heimeliges Geräusch, Schwester – wenn ein Mann nach Hause kommt und seinen Schlüssel ins Schloss steckt.

Ach so, das kennen Sie natürlich nicht. Tja, schade für Sie.

Das reizt mich zum Lachen. Sie sind eine ordentliche, nette Pflegerin, und ich bin ein schlechter Mensch, weil ich meine eigene Schwester … nein … eine Verrückte, die unter Beobachtung steht, weil ihr Anwalt das für nötig hält. Und dann bedaure ich Sie. Kurios ist das.

Wie alt sind Sie?

Nein, das sagen Sie den Patienten natürlich nicht; eigentlich seid ihr viel zu jung, um hier bei uns zu sein. Manchmal denke ich, nur gewöhnliche Menschen, die sehr alt geworden sind, verstehen uns.

Aber Sie haben noch kaum graue Haare, älter als dreißig werden Sie nicht sein. Ich habe mir in dem Alter die ersten grauen Haare ausgerissen, ganz vorsichtig – machen Sie das doch auch, Schwester –, warum sollte man älter aussehen, als man innerlich ist?

Lientje hatte prachtvolles Haar, goldblond, es wellte sich so schön, dass die Wellentäler rotbraun erschienen, aber um die Kopfrundung glänzte es wie Gold.

So schönes, weiches blondes Haar. So voll. Es wehte im Wind, Lientje trug ja nie einen Hut.

Wären auch nur ein paar graue Haare in all dem Blond gewesen, Schwester – dann hätte ich es nicht getan …

Hören Sie nur, wie Mevrouw Boenders murmelt – sogar im Schlaf sagt sie Texte auf. Was für eine furchtbare Krankheit ist das bloß, die Mevrouw Boenders hat? Den lieben langen Tag sagt sie Texte auf, einen nach dem anderen, nichts als Texte, die aber nicht zusammenpassen, und trotzdem sehe ich an ihrem Blick, dass sie zufrieden ist, weil die Texte so schön aufeinanderfolgen.

Ich hatte keine Ahnung, dass es so viele Texte gibt – in der Schule brauchte ich nur einen pro Woche zu lernen –, Mevrouw Boenders aber kann gut eine Stunde am Stück Texte hersagen, immer wieder andere, bis sie außer Atem ist. Und am Ende stellt sie sich kerzengerade auf ihr Bett und sagt mit ihrer rauhen Stimme jedes Mal das Gleiche: »Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab …« Das sagt sie dann noch viele Male, bis sie einen Anfall bekommt.

Warum hat jeder Text seine eigene Leier, das ist hässlich, Schwester, schon in der Schule fand ich das hässlich. Und auch heute mag ich es nicht hören – neulich wurde ich müde, so müde –, ich schrie Mevrouw Boenders an, dass sie aufhören solle, aber da bekam sie einen Anfall und stürzte sich auf mich. Sie hat ganz magere Arme und knochige Hände, sie kniff mich, bis ich blaue Flecken hatte. Die Schwestern haben ihr dann kalte Umschläge gemacht.

Sie haben Mevrouw Boenders noch nie so erlebt, während der Nachtwachen sind alle ruhiger. Darum will ich jetzt unbedingt aufbleiben, es ist einfach wunderbar, dass einem nichts in den Ohren gellt. Wenn es in einem Zimmer still ist, kann eine Fliege summen oder ein Wasserkessel sirren oder ein Mensch Seiten umblättern, und doch bleibt es still. Ich meine so, dass sich nichts verändert an der Welt.

Sehen Sie, Schwester, jetzt räumen Sie den Schal weg und nehmen sich die Näharbeit vor – das machen Ihre Hände von allein, und niemand hört, dass sich etwas verändert. So haben wir viele Abende beisammengesessen, in der Stille, ohne dass sich was veränderte – Lientje und ich und Hannes – und Hannes …

Ja. Als Lientje noch am Tisch ihre Hausaufgaben machte.

Schwester, Sie nähen immer weiter und schauen mich nicht an. Wissen Sie, das ist das Schlimmste hier. Dass ihr nicht zuhört. Wenn wir reden, reden wir gegen die Wand, denn ihr habt euch das Weghören angewöhnt.

Wir sind doch nicht alle so verrückt, dass man uns nicht zuhören kann, oder? Ich weiß schon, manchmal ermüdet einen das Zuhören sehr, aber was ich Ihnen heute erzähle, das können Sie sich doch anhören! Ich möchte gern mit einem anderen Menschen reden, selber höre ich ja meine Stimme und meine Worte, aber heute kann ich es nicht ertragen, dass sie ungehört zu mir zurückkommen, ich möchte gern, dass Sie etwas begreifen, Schwester – gäbe es doch nur jemanden, der begreift …

Wenn ich beim Arzt im Untersuchungszimmer bin, kann ich nicht sprechen, weil ich ständig seine Hand mit dem Füllhalter sehe, die alles aufschreiben will. Er hat schwarze Haare auf dem Handrücken, und seine viereckigen Fingerspitzen drücken auf den Füllhalter, als wollte er unbedingt schreiben. Aber ich kann deswegen nicht sprechen. Die ganzen Monate über habe ich nichts zu dem Arzt sagen können, und trotzdem lässt er mich jede Woche zweimal ins Untersuchungszimmer kommen.

Oh, beim ersten Mal, als die Schwestern mich holten, um mich hinzubringen, war ich furchtbar froh. Eine ganze Woche hatte ich schon in der Hölle gelegen, ich wusste gar nicht mehr, dass ich noch durch diese Tür gehen kann, zu der ihr alle einen Schlüssel in der Tasche habt. Und auf einmal kam Schwester Eva mit Schwester Marie, sie sagten, ich dürfe aufstehen, sie zogen mir ein Kleid an und fassten mich rechts und links unter – Schwester, Sie können sich nicht vorstellen, was das für ein Gefühl ist, wenn man sich in der Hölle glaubt und spürt mit einem Mal wieder Menschen neben sich –, und dann führten sie mich zur Tür hinaus, und es ging durch einen Flur, vorbei an einem Fenster ohne Gitter. Und mit einem Mal stand ich in einem Raum mit drei großen Fenstern – eines davon weit offen, und die Winterluft war schon sonnig und roch nach Frühling.

Da musste ich ja denken, dass die Schwestern Engel sind, die mich aus der Hölle geholt hatten und in den Himmel bringen, das ist doch klar, das würde jeder denken! Aber es war das Untersuchungszimmer, wie ich jetzt weiß, und der Professor lachte, als ich fragte, ob er der Allmächtige sei, der über mich richtet. Und zu den Schwestern sagte er: »Bringt sie nur wieder fort.«

Ob so ein Professor weiß, wie es ist, wenn man durch ein offenes Fenster geschaut hat und dann wieder in einen Saal zurückmuss, wo die Fenster Gitter und Maschendraht haben? Wohl eher nicht – sonst könnte er nicht weiterleben und Professor sein.

Später konnte ich nie mehr Antwort geben, wenn der Professor etwas fragte, es war immer, als ob eine Klemme an meinen Gaumen drückt, Sie wissen schon, so eine Klemme, die der Zahnarzt einem vor dem Plombieren in den Mund setzt. Weil ich nie ein Wort zu dem Professor sage, redet er jetzt über mich, als wäre ich ein Ding, das weder hört noch sieht – als Schwester Eva mich gestern zu ihm brachte, sagte er: »Bitte im Untersuchungszimmer abstellen.«

Verrückt, oder? Ein Professor weiß doch, dass man sehr wohl hören kann, auch wenn man nicht spricht.

Sehen Sie, Schwester, jetzt haben Sie mir kurz zugehört, wahrscheinlich, weil ich von dem Professor und dem Arzt gesprochen habe. Hören Sie mir jetzt auch zu, wenn es um mich geht? Ich habe das so sehr gehofft, als ich vorhin Ihr Gesicht im Lampenschein gesehen habe.

Jetzt ist es zwölf auf Ihrer Uhr.

Da schlägt auch schon die Turmuhr – hören Sie – eins, zwei, drei … zwölf Schläge. Nun sind schon vier Stunden von Ihrem Dienst vorbei, Schwester.

Eigentlich ist es mir egal, ob Sie zuhören oder nicht. Ich erzähle sowieso alles. Vielleicht tun Sie auch nur so, als ob Sie mich nicht hören, weil man euch in Kursen beibringt, nicht auf den Unsinn einzugehen, den wir reden.

Ja, wahrscheinlich könntet ihr nicht einfach weiterleben, wenn ihr uns zuhören würdet.

Aber ich rede keinen Unsinn, ich habe noch nie welchen reden können – mag sein, ich bin verrückt, aber Unsinn rede ich nicht, und Sie werden mir zuhören, Schwester; bis die Ablösung kommt, erzähle ich alles, und Sie werden es nicht vergessen, das sage ich Ihnen.

Nein. Ins Bett gehe ich nicht, das ist nun das erste Mal in sieben Monaten, dass mein Mund sich auftut, jetzt gehe ich nicht mehr schlafen. Wenn Sie mich ins Bett bringen, schreie ich die anderen wach – und dann ist es aus mit Ihrer ruhigen Nachtwache, Schwester.

Nun machen Sie doch wieder Ihr liebes Gesicht. So wie vorhin unter der Lampe, als die Oberschwester auf ihrer Runde vorbeikam. Ach, im Grunde ist es ja egal, ob Sie lieb sind – Sie sind ein Mensch mit Ohren, Sie müssen mich anhören, ob Sie es nun begreifen oder nicht.

Hören Sie, jetzt schlägt die andere Turmuhr – die ist immer ein bisschen später dran – sie hat einen dumpferen Schlag als die erste – diese höre ich immer, auch im Schlaf.

Als ich erst kurz hier war, habe ich dagelegen und gewartet, jede Viertelstunde auf die nächste, von einer Viertelstunde zur anderen habe ich auf die Glockenschläge gewartet. Es ist doch wunderbar, dass Maschendraht keine Geräusche abhält, so kann ich immer noch die Glocken hören, die ganz oben im Turm hängen, wo nur noch der Himmel ist.

Wissen Sie, dass ich unter einem Turm geboren bin?

Ja, ich fange jetzt beim Anfang an, und Sie nähen meinetwegen weiter, das spielt keine Rolle – Sie haben auch keinen Füllhalter, um alles für einen Anwalt aufzuschreiben, der es in die Zeitung bringen kann – nichts spielt jetzt eine Rolle – Sie hören ja nicht einmal zu.

Das Haus wirkte niedrig neben dem Turm, es hatte nur ein Obergeschoss, aber dafür hohe Fenster, alle genau gleich hoch. Die Tür war in der Mitte, eine breite grüne Tür mit grauem Gitterwerk, wenn man in den weiten Flur mit den roten Bodenfliesen kam, sah man gleich, dass an jeder Seite ein Zimmer war. Oben waren drei Zimmer, versteht sich, jedes mit einem hohen lichten Fenster.

Wenn ich aus der Kinderschule kam, habe ich die Fenster gezählt – ich konnte gerade bis fünf zählen, darüber wurde es schwierig.

Bei der Geburt meiner vierten Schwester war ich fünf Jahre alt, im Sommer darauf kam ich in die große Schule, und ich weiß noch sehr gut, wie ich zum ersten Mal sechs Hölzchen nebeneinanderlegen konnte, genau an dem Tag, als mein Brüderchen geboren wurde. Er war das sechste Kind.

Meine Mutter hatte zehn Kinder, Lientje war das zehnte, sie war allerdings ein Nachkömmling, als sie auf die Welt kam, war ich schon siebzehn. Noch immer denke ich so bei mir: Wir sind zu neunt – wie ich das früher zu Leuten gesagt habe, die danach fragten –, und hinterher erst fällt mir ein: Lientje war auch da – dann sage ich: »Mutter hatte zehn Kinder.«

Ich war die Älteste und habe erlebt, wie das Haus voll wurde. »Bürgerhaus« stand auf dem Versteigerungszettel, als es verkauft werden musste, und ein Bürgerhaus war es auch. Wir aßen zweimal die Woche Rindernes und sonntags einen Braten – was es unter der Woche gab, war manchmal reiner Speck –, aber in der Schule sagte ich: »Bei uns zu Hause gibt es dreimal in der Woche Fleisch.«

Komisch, dass Schulkinder gern alles voneinander wissen wollen, übers Essen und Trinken und die Kleider und alle möglichen Alltagssachen bis hin zu Klogeheimnissen, man kann gar nicht genug davon erzählen. Aber was wirklich wichtig ist, das erzählt kein Kind – das ist etwas ganz anderes, und man könnte auch gar nicht darüber sprechen, weil einem die Worte dafür fehlen. Was wirklich wichtig für die Menschen ist, braucht vielleicht nie gesagt zu werden, sonst gäbe es ja Worte dafür.

Aber von dem Turm kann ich nun schon erzählen, schließlich bin ich kein Kind mehr. Der Turm war ein Riese, er ragte über unserem Haus auf. Wenn ich in die Straße eingebogen war, sah er, wie ich näher kam. Er hatte Macht über unser niedriges Haus; wenn es versucht hätte, von dort, wo es stand, fortzulaufen, dann hätte der Riese seinen schweren Fuß daraufgesetzt, darum lief es nicht fort, es duckte sich nur ganz tief zusammen, weil es vor dem Fuß Angst hatte.

Aber ich hatte keine Angst vor dem Riesen, ich bog in unsere Straße ein und kam immer näher, manchmal sprang ich dabei Seil oder kickte einen Kiesel vom Hüpfkästchen vor mir her, ein andermal tanzte ich so vor mich hin, aber mir war stets bewusst, dass der Riese mir nichts tun konnte, weil ich dafür zu klein war; wenn er seinen Fuß auf mich gesetzt hätte, wäre da immer noch eine Höhlung geblieben, in die ich hineinpasste. Deswegen traute ich mich auch, zu ihm emporzuschauen, ich zählte die großen Glocken in seinem offenen Kopf; wenn die größte zur vollen Stunde dröhnend schlug, dachte ich, mach nur, du tust mir nichts – dein lautes Läuten weht fort, zum Meer.

Ja. Unser Städtchen lag am Meer. Zwar nicht am richtigen, großen Meer, aber doch an einem breiten Meeresarm mit Wellengang.

Vor dem Meer hatte ich schon ein bisschen Angst, weil man bei ihm nie wusste, woran man war – es war dauernd in Bewegung, manchmal leckte es ganz unten an der Deichbefestigung, wo die Algenschwaden träge hin und her wogten, ein andermal reichte es bis oben an den Deich und schleuderte gelbe Schaumflocken über die Steinmauern des Hafens. Aufs Meer schaute ich am liebsten von weitem, dann war es ein schöner Anblick, wie die Wellen alle zugleich atmeten.

Seltsam, jetzt beim Zurückdenken ist es gerade so, als wären bloß der Turm und das Meer wichtig gewesen. Der Turm stand hoch über dem Haus, und der Schulweg führte am Hafenkai entlang. Aber in Wirklichkeit waren auch die Schule und das Haus sehr wichtig, daran erinnere ich mich wieder. Nur muss ich dafür ein geschlossenes Fach in meinem Kopf aufmachen. Eine zugemauerte Nische – jetzt habe ich sie aufgebrochen –, wie klein und beengt wird alles. Mir ist wieder ganz so zumute wie damals auf der Fußmatte, wenn die Haustür zwischen mir und der Straße zugefallen war.

Innen im Haus war alles ganz echt und natürlich sehr wichtig, das einzige Echte – da ging es um Essen und Trinken und Schlafen, und es hieß aufpassen, dass Vater einem keinen Klaps gab. Aber es war furchtbar bedrückend, weil nie etwas anderes passierte als das Alltägliche – Tassen waren abzutrocknen, und immerzu musste ein kleines Geschwisterchen sein Fläschchen bekommen und roch dann säuerlich aus seiner Wiege.

Ich habe die Kleineren mit dem Fläschchen gefüttert und sie gewindelt, ich war ja die Älteste. Ich habe auch immerfort einen Kinderwagen in der Straße hin und her geschoben, von der Drogerie bis zum Textilgeschäft immer hin und her auf dem Trottoir. Wenn ich mit dem sperrigen Wagen unterwegs war, hatte ich den Eindruck, es würde auf der Straße genauso riechen wie in unserer Wohnstube – so ölig, nach einem Docht, auf dem schon ewig lange Kaffee in der Kanne köchelt.

Der plumpe Korbkinderwagen war mir furchtbar zuwider, ich habe ihn gehasst, ja, gehasst. Weil er nie leer wurde. Immer wieder wurde er neu angestrichen, dann bezog Mutter auch die Zudecke frisch – und ich wusste, dass bald wieder ein kleines hilfloses Kindchen darin liegen würde, das herumgekarrt werden musste, bis es kräftig und lästig wurde und herausklettern wollte.

Einmal, als ich von der Schule kam, stand der Wagen wieder hergerichtet auf den roten Fliesen im Flur. Ich hatte mit Murmeln gespielt und darum schmutzige Hände. Da habe ich mit den Fingernägeln zwei lange schwarze Kratzer in die frische weiße Farbe gemacht. Wunderbar war das, ich habe dabei gelacht. Mutter muss es gesehen haben, sie kam gerade aus der Stube, aber sie gab mir keinen Klaps, sondern strich mir übers Haar, und da lachte ich nicht mehr. Am Abend habe ich im Bett ganz furchtbar geweint, weil es bei uns zu Hause einfach nie anders werden wollte, als es war, weil jeden Mittag das schmutzige Geschirr gespült werden musste, weil Windeln zu waschen waren und weil der Kinderwagen wieder hergerichtet war und man nichts dagegen tun konnte, dass er dauernd voll war.

Verstehen Sie das, Schwester? Ach nein, das verstehen Sie natürlich nicht. Sie haben ein so feines, vornehmes Gesicht – Sie kennen all so was nicht. Bestimmt sind Sie Krankenschwester geworden, um ein nützlicher Mensch zu sein.

Wollen Sie nicht mal versuchen, mich zu verstehen, es war doch alles genau so, wie ich es sage – alles ist wirklich passiert, mir selber.

Ich wollte schon früh von zu Hause weg, nützlich sein wollte ich nicht, so etwas hatte ich nicht im Sinn. Morgens wurde ich schon mit solch einem Widerwillen gegen den neuen Tag wach, dass mir vom Anblick des Frühstücksbrots schlecht wurde, darum nahm ich es für die große Pause mit. Und es wurde immer schlimmer – schließlich habe ich mir fest vorgenommen, von zu Hause wegzulaufen.

Einmal, an einem Samstagnachmittag, bin ich über den halben Deich bis zum Leuchtturm gegangen, in meiner Tasche hatte ich ein Täfelchen Schokolade und die vierunddreißig Cent aus meiner Sparbüchse – damit, so glaubte ich, würde ich eine Woche lang altbackene Brötchen kaufen können. Eine unglaubliche Wonne war es, das Haus hinter mir gelassen zu haben und in die Welt hinauszugehen – ich war wohl eine halbe Stunde lang glücklich.

Merkwürdig. Jetzt, da ich an die vielen versunkenen Jahre denke, ist diese halbe Stunde noch ganz da, sie ist wahrscheinlich das Herrlichste, was ich je erlebt habe. Ich sah, dass die Bäume regungslos verharrten, weil sie innerlich leise lachten, aber ich wusste, dass sie mir nachschauten. Die Wolken zogen ganz ruhig vor mir her, um den Weg zu weisen, und der Sommerwind blies so sanft in meinen Nacken, als würde er atmend hinter mir hergehen, ich weiß noch gut, wie lau die Luft war.

Aber als ich dem Leuchtturm näher kam, fand ich es auf einmal seltsam, dass ich da herumlief wie ein Zigeuner, der kein Zuhause hat. Ich kannte den Leuchtturmwärter, weil Vater öfter Malerarbeiten am Turm erledigte. Einmal durfte ich ganz hinaufsteigen, wo der Wärter mir seine Lampen gezeigt hat. Es waren noch Öllampen, die ihm viel Arbeit machten, aber sie sahen sehr sauber aus, da droben war alles blitzblank. Der Leuchtturmwärter selber war auch sehr sauber, ein ehemaliger Soldat mit einem buschigen grauen Schnurrbart und einer geraden breiten Nase. Nur seine Hände konnte er nicht sauber halten, weil er so viel putzen und immerzu Petroleum nachfüllen musste, darum gab ich ihm nicht die Hand, als ich mich vor dem Weggehen bedankte. Aber später musste ich jedes Mal an ihn denken, wenn abends die Lichtbündel über unser Haus hinwegstrichen, so regelmäßig wie das Ticken der Uhr, dann dachte ich: Fein, jetzt tut er seine Arbeit.

An dem Nachmittag, als ich weggelaufen war, hatte ich überhaupt nicht an ihn oder an den Leuchtturm gedacht, ich ging den Deich entlang, weil es so herrlich ist, wenn man über Wiesen mit Rotklee und Wiesenschaumkraut schaut. Und dann war ich unversehens beim Turm.

Der Wärter stand sehr groß und aufrecht unten in dem kleinen Blumengarten, er hatte mich gesehen und winkte. Ich musste wohl oder übel hingehen und ihm die Hand geben, und mit einem Mal war da der stechende Geruch nach Öl und Putzpaste, der so lange an den vom vielen Putzen schwarzen Fingern haften bleibt.

Der Geruch erinnerte mich daran, dass Mutter gerade ihre Samstagsarbeit machte. Ich hatte nicht zu ihr hingeschaut, als ich wegging; sie durfte ja nicht merken, was ich vorhatte, aber jetzt wusste ich wieder ganz genau, dass sie jeden Samstagnachmittag den kupfernen Blumentopf putzte, der zu Hause am Fenster stand.

Ich bin noch etwa hundert Schritte gegangen, dann musste ich mich an den Wegrand setzen. Ich schloss meine Hände um zwei dicke Grasbüschel, das ist herrlich, man hält den süßen Grasduft fest, die Halme sind weich und feucht. Ich drückte mein Gesicht ins Gras, haben Sie das schon mal gemacht, Schwester? Auf der ganzen Welt gibt es nichts Herrlicheres – für ein Kind.

Aber die Putzpaste ließ mich nicht los – ich konnte das Gras schon kaum mehr riechen; mir wurde klar, dass ich eigentlich nach Hause musste und fürs Sonntagsessen Kartoffeln schälen. Als ich mich aufsetzte, war der Leuchtturm wieder ganz normal das Ende eines Spazierwegs, und jenseits davon lag nicht mehr die Welt.

Ich habe meine Schokolade trotzdem aufgegessen, ich sehe noch, wie das zusammengeknüllte Stanniolkügelchen im Gras lag, als ich umkehrte, um wieder in Richtung Stadt zu gehen.

Auf einem Deich, der zum Meer hinführt, geht es sich ganz anders als auf dem gleichen Deich, wenn er der Rückweg in die Stadt ist. Man sieht dann, wie die Vierecke der Häuser rasch wieder größer werden. Meine Füße waren bleischwer, als ich im Schatten des Eisenbahnviadukts ging – später hatte ich an dieser Stelle immer das Gefühl, dort fängt die Stadt wieder an.

Das war mein einziges Kindheitsabenteuer – heute wundert es mich, dass ich mir das so gut gemerkt habe. Ich habe auch nie mehr versucht, von zu Hause wegzulaufen, mir war endgültig klar, dass Kinder so etwas nicht können.

Als wir am Abend bei Tisch saßen, um Brei zu essen, Buttermilchbrei mit Sirup, da war ich wieder ganz normal zu Hause bei den anderen, es hat mir, glaube ich, gefallen, am Tisch mit dem sauberen weißen Wachstuch zu sitzen, vor mir einen weißen Teller mit einem Blechlöffel. Aber als der Brei aufgetan war und ich die Augen geschlossen halten musste, weil Vater betete, war der Buttermilchgeruch auf einmal so scheußlich stechend, dass ich zusammensackte.

Ich schaute in Vaters Augen, als ich wieder zu mir kam, den Moment werde ich nie vergessen. Er musterte mich wie in der Werkstatt einen Schrank oder Tisch, der neu gestrichen werden muss, ganz genau und eingehend. Vater hatte kleine hellblaue aufmerksame Augen. Er sagte zu Mutter, in meinem Alter käme das vor, dann aß er seinen Teller leer und dankte.

Vater aß immer sehr gemächlich, er aß alles, was er bekam, allerdings schlürfte er laut, das fand ich schon damals sehr hässlich.

Mutter war mit mir beim Kassenarzt, der sagte, es sei Blutarmut und ich solle Eisentabletten nehmen und Milch trinken – damals mussten Kinder, denen etwas fehlte, immer Milch trinken. Bei uns in der Schule stand eine ganze Reihe Milchflaschen von Kindern, die schwächlich waren, morgens und mittags standen wir nacheinander auf, um einen Becher zu trinken, dabei gingen wir auf Zehenspitzen, um die anderen nicht zu stören, und mit den Händen auf dem Rücken, so gehörte sich das.