9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Limes Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Können Sie Ihren Nachbarn vertrauen?

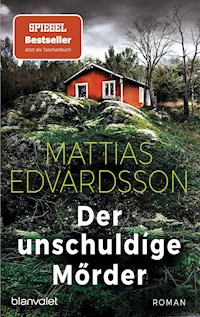

Nach dem Sensationserfolg von »Die Lüge« der neue SPIEGEL-Bestseller von Mattias Edvardsson.

Mikael ist mit seiner Familie in ein kleines Nest in Südschweden gezogen, wo er einen Neuanfang wagen will. Die Nachbarn sind ausgesprochen reizend, doch die heile Vorstadtidylle trügt: Jeder verbirgt dunkle Geheimnisse, heimliche Sehnsüchte und sogar kriminelle Schandtaten. Dann ereignet sich ein schrecklicher Unfall. Mikaels Frau wird von einem Auto angefahren und ringt mit dem Tod. Sein Verdacht erhärtet sich: Es war kein Unglück, sondern eine vorsätzliche Tat. Doch welcher Nachbar will Mikaels Frau tot sehen – und welches Geheimnis hütet er selbst?

Sie lieben meisterhaft erzählte skandinavische Spannung? Dann lesen Sie auch die anderen Romane von Mattias Edvardsson.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 435

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Buch

Mikael ist mit seiner Familie in ein kleines Nest in Südschweden gezogen, wo er einen Neuanfang machen will. Die Nachbarn sind zuerst reizend, doch die heile Vorstadtidylle trügt: Jeder verbirgt dunkle Geheimnisse, heimliche Sehnsüchte und sogar kriminelle Schandtaten. Dann ereignet sich ein schrecklicher Unfall. Mikaels Frau wird von einem Auto angefahren und kämpft mit dem Tod. Sein Verdacht erhärtet sich: Das schreckliche Unglück war eine vorsätzliche Tat. Doch welcher Nachbar will Mikaels Frau tot sehen – und welches Geheimnis hütet er selbst? Der nächste packende und psychologisch tiefblickende Roman des Meisters der subtilen Spannung!

Autor

Mattias Edvardsson lebt mit seiner Frau und den beiden gemeinsamen Töchtern außerhalb von Lund in Skåne, Schweden. Wenn er keine Bücher schreibt, arbeitet er als Gymnasiallehrer und unterrichtet Schwedisch und Psychologie. Mit seinen Romanen »Die Lüge« und »Der unschuldige Mörder« eroberte er auf Anhieb die Top 10 der SPIEGEL-Bestsellerliste und wurde nicht nur von den Lesern gefeiert, sondern auch von der Presse hochgelobt. Edvardssons Handwerk ist der Grusel im Alltäglichen – in seinem neuesten Roman »Die Bosheit« führt er seine Leser zu einem Schauplatz mit ganz eigener Spannungsnote: die eigene Nachbarschaft.

Von Mattias Edvardsson bereits erschienen:

Der unschuldige Mörder

Die Lüge

Die Bosheit

Besuchen Sie uns auch auf www.instagram.com/blanvalet.verlag und www.facebook.com/blanvalet.

MATTIAS EDVARDSSON

DIE BOSHEIT

ROMAN

Deutsch von Annika Krummacher

Die Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel »Goda Grannar« bei Bokförlaget Forum, Stockholm.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.Dies ist ein Roman. Alle Übereinstimmungen mit realen Nachbarn oder Einfamilienhaussiedlungen sind reiner Zufall.

Copyright der Originalausgabe © by Mattias Edvardsson 2020

Published by agreement with Ahlander Agency

Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2021 by blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München

Redaktion: Friederike Arnold

Covergestaltung: www.buerosued.de

Covermotiv: mauritius images/Johnér; Trevillion Images/Evelina Kremsdorf; www.buerosued.de

BL · Herstellung: sam

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

ISBN 978-3-641-25926-6V005

www.blanvalet.de

Good fences make good neighbours.

Robert Frost

1. MIKAEL

Nach dem Unfall

Freitag, den 13. Oktober 2017

Schon als ich die Tür öffne, höre ich die Martinshörner. Ein Grüppchen Schüler, die noch auf dem Schulhof herumlungern, sehen in meine Richtung und winken.

»Schönes Wochenende!«

Ich klemme die Sporttasche auf den Gepäckträger und lege die Laptoptasche in den Lenkerkorb. Als ich in die Unterführung unter der Ringstraße einbiege, nehme ich die Füße von den Pedalen, und der Wind weht mir direkt ins Gesicht. Auf der Bordsteinkante sitzen zwei Mädchen, die ich von Bellas Kindergarten kenne. Sie formen die Hände zu einem Trichter und heulen wie zwei Eulen. Es hallt in der Unterführung wider, die Mädchen lachen.

Bergauf spüre ich meine Oberschenkelmuskulatur, aber ich trete trotzdem in die Pedale, bis mir der Schweiß herabläuft. Ein feuchter Lederball liegt vergessen auf der Gemeindewiese, und auf dem Spielplatz schwingen die leeren Schaukeln im Wind. Ich begrüße eine Frau, deren Pudel gerade an einem Laternenpfahl sein Hinterbein gehoben hat.

Die Martinshörner kommen näher. Ich werfe einen Blick nach hinten, sehe aber kein Blaulicht. Hier gibt es keine Autostraßen, unser grünes Wohngebiet ist von Gehsteigen und Radwegen umgeben. Das war auch einer der Gründe, der uns dazu bewogen hat, hierher nach Köpinge zu ziehen. Unsere Kinder können zur Schule und zu ihren Freunden mit dem Fahrrad fahren, ohne sich in den Straßenverkehr begeben zu müssen.

Ich atme tief durch und schlucke die frische Herbstluft. Ein Gefühl von Freiheit überkommt mich, ein ganzes Wochenende ohne Verpflichtungen liegt vor uns. Ich habe mich so danach gesehnt, loszulassen und einfach nur das Leben zu genießen. Mit meiner Familie zusammen zu sein. Vielleicht habe ich ein paar Stunden übrig und schneide wie versprochen die Hecke, aber das kann ebenso gut bis zum Frühling warten.

Als ich in den Radweg einbiege, der zu unserer Wohnanlage führt, kommen mir unsere nächsten Nachbarn Åke und Gun-Britt entgegen. Mit raschen Schritten, Arm in Arm spazieren sie den Weg entlang. Es ist einige Tage her, dass ich sie zuletzt gesehen habe. So ist das hier. Vom frühen Herbst bis zum späten Frühling schließen sich alle ein und ziehen sich zurück. Erst Ende April ändert sich das. Wenn der Nachtfrost vorbei ist und sich die Luft mit Pollen füllt, werden die Rasenflächen bevölkert von Roller fahrenden und Ball spielenden Kindern, eingeschmiert mit Sonnencreme und mit Sonnenhüten auf dem Kopf. Der erste Rasenmäher tuckert über das Gras, ein Nachbar stellt seine Leiter auf und reinigt die Dachrinnen, und dann geht es los. In einem Garten nach dem anderen tauchen Smartphone lesende Mütter mit hippen Sonnenbrillen und Väter mit schlaffen Bäuchen und zu kleinen Shorts auf. Für drei Monate verwandelt sich das Wohngebiet in ein Sommerland mit Gartentrampolinen und aufblasbaren Swimmingpools. Die Lautstärke steigt, die Tage werden immer länger. Bis Ende August, wenn die Schulen wieder anfangen. Wind und Herbstferien. Dunkelheit, Regen und Schweigen. Man vergisst die Blumen und das Sommerleben, und es fällt einem schwer zu glauben, dass das Licht jemals wiederkehren wird.

Sogar die Rentner nebenan schließen die Türen ab, wenn sich die Dunkelheit herabsenkt. Åke macht den Garten winterfest, spritzt die Terrassenplatten ab, reinigt jede Ecke von Spinnweben und packt die Gartenmöbel mit einer Sorgfalt in Plastik ein, die jeden Konservator vor Neid erblassen ließe. Und von Gun-Britt ist fast nur noch das neugierige Gesicht am Küchenfenster zu sehen. Sie ist die Bewacherin des Wohngebiets. Nichts entgeht ihr, nicht einmal eine vorbeiwirbelnde Plastiktüte.

»Hallo«, sagt Gun-Britt, als ich mit dem Fahrrad beinahe auf ihrer Höhe bin.

Ich frage mich, ob ich stehen bleiben und ein paar Worte wechseln oder einfach weiterfahren soll. Am liebsten würde ich direkt nach Hause zu meiner Familie fahren. Aber gerade als ich vorbeifahren will, tritt Åke auf den Radweg und zwingt mich zum Anhalten.

»Hast du den Knall gehört?«, fragt er.

»Wir glauben ja, dass es ein Unfall war«, sagt Gun-Britt.

Ich halte an.

»Ein Unfall?«

»Hörst du nicht die Martinshörner?«, erwidert Åke.

Gun-Britt zeigt in die Luft, als würde der Klang über uns kreisen.

»War es hier in der Nähe?«, frage ich.

»Schwer zu sagen.«

Åke nickt zu unserer Wohnanlage hinüber.

»Es ist aus der Richtung gekommen.«

»Vermutlich von der Ringstraße«, ergänzt Gun-Britt.

So nennen alle die Umgehungsstraße, auf der ein Tempolimit von sechzig Stundenkilometern herrscht und die ringförmig um Köpinge verläuft, vorbei an Ica und dem staatlichen Alkoholgeschäft und weiter zur E 6, wo die weiten Ebenen Schonens beginnen, mit dem Turning Torso von Malmö im Westen und dem Dom von Lund im Osten.

»Es kommt näher«, sagt Åke.

Wir lauschen. Er hat recht, das Heulen der Martinshörner wird immer lauter.

»Kein Wunder. Die Leute fahren ja auch wie die Irren«, sagt Gun-Britt. »Aber mach dir keine Sorgen. Bianca und die Kinder sind vor einer halben Stunde nach Hause gekommen.«

Bianca. Die Kinder.

Irgendetwas flattert in meiner Brust.

»Okay«, sage ich und setze mich eilig auf den Sattel.

»Dann ein schönes Wochenende«, sagt Gun-Britt, ehe ich weiterfahre.

Das letzte Stück bis zu unserer Wohnanlage rasen die Gedanken nur so durch meinen Kopf. Bianca wollte den Wochenendeinkauf machen, nachdem sie die Kinder abgeholt hatte, aber sie sind jetzt zu Hause. Zu Hause und in Sicherheit. Vermutlich sitzt William mit seinem iPad auf dem Sofa, und Bella hilft Bianca in der Küche.

Die Martinshörner hallen immer lauter zwischen den Gebäuden wider.

Meine Schenkel sind schwer, die Waden verkrampfen sich. Noch zwanzig Meter bis zu unserer Wohnanlage. Hinter einem Bretterzaun bellt ein Hund, und im selben Moment registriere ich, dass die Martinshörner verstummt sind.

Als ich um die Ecke biege, blenden mich die kreiselnden Warnleuchten. Der Asphalt, die Hecken und die niedrigen Zäune, alles ist in flackerndes Blau getaucht.

Ich atme nicht. Meine Füße treten und treten. Ich erhebe mich vom Sattel und starre direkt ins gleißende Blaulicht.

Mitten auf der Straße liegt ein rotes Fahrrad. Es sieht zerquetscht aus, die Räder sind deformiert, und der Lenker zeigt senkrecht nach oben. Daneben steht unsere Nachbarin aus der Nummer fünfzehn, Jacqueline Selander. Ihr Gesicht ist weiß. Ein Schrei ist auf ihren Lippen erstarrt.

Der Rettungswagen hat vor unserer Thujahecke angehalten, wo zwei grün gekleidete Sanitäter hocken. Auf dem Asphalt vor ihnen liegt Bianca. Meine geliebte Frau.

2. MIKAEL

Vor dem Unfall

Sommer 2015

Fabian und Jacqueline Selander begegnete ich das erste Mal kurz nach unserem Umzug. Bella hatte an dem Wochenende ihren dritten Geburtstag gefeiert, und ich wollte gerade einen neuen Kindersitz montieren, den ich für einen Spottpreis im Internet ersteigert hatte. Die Sonne verbrannte mir den Nacken, während ich gekrümmt wie ein Erdnussflip halb im Auto hing und am Sicherheitsgurt zerrte, der mehrere Zentimeter zu breit war für das erbärmliche Loch, durch das er laut Gebrauchsanweisung gesteckt werden musste. Zischend entwichen mir Flüche aus Nase und Mundwinkeln. Ich merkte nicht einmal, dass jemand sich hinter mir angeschlichen hatte.

»Das ist das neue R-Design, oder?«

Der Gurt rutschte mir aus der Hand, und der verdammte Kindersitz kippte auf die Seite. Als es mir gelungen war, den Oberkörper aus dem Auto zu schlängeln, und ich mir den schlimmsten Schweiß von der Stirn gewischt hatte, entdeckte ich einen Jungen in Shorts mit Hosenträgern und BMW-Cap. Er stand auf unserer Einfahrt und musterte das Auto.

»Das ist das Sportmodell«, sagte ich.

»War mir schon klar«, konterte der Junge. »R-Design.«

Wie alt mochte er sein? Zwölf, dreizehn?

»Diesel«, sagte er. »Plug-in-Hybrid, oder?«

»Stimmt«, erwiderte ich.

Der Junge lächelte.

»Natürlich stimmt das.«

Ich hatte eigentlich keine Zeit, wollte aber auch nicht unfreundlich wirken.

»Ich heiße Fabian«, stellte sich der Junge vor. »Ich wohne auch hier in der Anlage.«

Das Gebiet am Stadtrand von Köpinge war in kleine Wohnanlagen aufgeteilt. Sie bestanden aus einem asphaltierten Innenhof, um den sich vier mehr oder weniger identische Einfamilienhäuser aus der ersten Hälfte der Siebzigerjahre gruppierten. Jede Wohnanlage hatte einen niedlichen Namen aus der Welt von Astrid Lindgren bekommen: Bullerbü, Lönneberga, Saltkrokan und Kirschblütental. Wir wohnten in der Krachmacherstraße. Genau wie Lotta, hatte ich zu unseren Kindern gesagt, die mich verständnislos angeschaut hatten.

»Dann sind wir ja Nachbarn«, sagte ich zu dem Jungen, der Fabian hieß.

»Okay«, sagte er und streichelte mit der Hand über die Stoßstange, als wäre sie ein Haustier. »Du hättest dir lieber einen BMW kaufen sollen. Da hättest du mehr fürs Geld bekommen.«

Ich lachte, aber er blieb vollkommen ernst.

»BMW 530 Touring«, sagte er. »Der hat zweihundertzweiundsiebzig PS. Wie viele hat deiner hier?«

»Keine Ahnung.«

Für mich ist ein Auto ein Fortbewegungsmittel. Ich brauche nicht viel mehr als eine Lackierung in einer einigermaßen neutralen Farbe und einen ausreichend großen Kofferraum.

»Zweihundertfünfzehn«, sagte der Junge.

Er wirkte sehr überzeugt.

Gerade wollte ich mit dem Kindersitz zurück ins Auto krabbeln, als eine Frau quer über den Innenhof kam.

»Da steckst du also, Fabian!«

Sie war von einem ganz besonderen Glanz umgeben. Die langen Beine in der kurzen Hose waren so sonnengebräunt, dass die zahnpastaweißen Zähne und himmelblauen Augen förmlich leuchteten.

»Er mag Autos«, erklärte sie.

»Das habe ich mir fast schon gedacht.«

»Ich mag BMWs«, präzisierte Fabian.

Die Frau, die die Mutter des Jungen zu sein schien, lachte und streckte ihre Hand mit den langen rosa Fingernägeln aus.

»Dann seid ihr also die Neuen? Nullachter, oder?«

Nullachter? Anscheinend gab es noch immer Leute, die Stockholmer nach ihrer Telefonvorwahl benannten. Dabei kannte ich niemanden, der überhaupt noch ein Festnetztelefon hatte. Bald würden Vorwahlnummern wohl genauso vergessen sein wie Wählscheiben und Bakelithörer.

»Ähm, ja, doch«, sagte ich und rieb mir die Handfläche an der Shorts ab, um die Nachbarin zu begrüßen. »Micke.«

»Ich heiße Jacqueline. Fabian und ich wohnen in der Nummer fünfzehn.«

Sie zeigte auf das Haus hinter einer Einfahrt, wo zwischen den Platten das Unkraut wucherte und der meterhohe Zaun mal wieder einen neuen Anstrich gebraucht hätte. An der Wand neben der Haustür hingen ein Hufeisen und ein Windspiel aus Holz, eine silberfarbene Eins und eine Fünf, die ein bisschen in Schieflage geraten war.

Die Metallziffern von unserer Hausnummer hatte ich schon von der Fassade geschraubt. Bianca hatte eingewilligt, in ein Haus mit der Nummer dreizehn zu ziehen, aber nur unter der Bedingung, dass wir die Unglückszahl gleich von der Wand nähmen.

»Dann hoffe ich, dass ihr euch wohlfühlen werdet«, sagte unsere neue Nachbarin Jacqueline. »Ihr habt auch Kinder, oder?«

Ich nickte. Der Schweiß lief mir von der Stirn, und das T-Shirt klebte in den Achselhöhlen.

»Bella ist gerade drei geworden, und William ist sechs.«

Fabian und seine Mutter wechselten einen Blick.

»Wir müssen weiter«, sagte Jacqueline und winkte. »Man sieht sich!«

Mit großen Schritten überquerte sie den Innenhof, gefolgt von Fabian, der eifrig versuchte, mit ihr mitzuhalten, und beinahe gestolpert wäre. An der Einfahrt zur Nummer fünfzehn drehte er sich um und starrte mich an. Ich antwortete mit einem Lächeln.

Sobald ich den Kindersitz montiert hatte, ging ich ins Haus und erzählte Bianca von unseren neuen Nachbarn.

»Jacqueline Selander? Die hat früher als Model gearbeitet und eine Zeit lang in den USA gewohnt.«

»Woher weißt du das denn?«, fragte ich.

Bianca legte den Kopf schief und sah aus wie in einer dieser Sommernächte vor acht Jahren, als ich ihren Sommersprossen und den Grübchen in den Wangen nicht widerstehen konnte.

»Aus dem Internet, Schatz.«

»Du hast unsere Nachbarn gegoogelt?«

Sie lachte. »Was denkst denn du? Man zieht doch nicht sechshundert Kilometer weit weg, ohne sich vorher zu informieren, was man für Nachbarn kriegt.«

Natürlich. Ich küsste sie in den Nacken.

»Was hat du noch herausgefunden, Lisbeth Salander?«

»Wenig. Die beiden älteren Leute in der Nummer zwölf heißen Gun-Britt und Åke. Sie sind Mitte siebzig und scheinen die typischen Rentner zu sein. Gun-Britt hat als Profilbild bei Facebook eine Blume und mag Schlagermusik. Åke scheint nicht in den sozialen Netzwerken unterwegs zu sein.«

»Aha.«

Ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt immer in Wohnungen gelebt und konnte dieses Bedürfnis, alles über seine Nachbarn in Erfahrung zu bringen, nicht ganz nachvollziehen, aber laut Bianca war das in einer Einfamilienhaussiedlung etwas ganz anderes. Hier konnte man seinen Nachbarn nicht so aus dem Weg gehen wie in der Stadt.

»Ich habe ein paar Fotos von Jacqueline Selander gefunden, aber sie war offenbar im Ausland bekannter als hier. Jedenfalls scheint sie allein mit ihrem Sohn in der Nummer fünfzehn zu wohnen.«

»Und in der Nummer vierzehn?«, erkundigte ich mich.

»Da wohnt Ola Nilsson, der im selben Jahr geboren ist wie ich. Über den erfährt man im Netz fast nichts. Allerdings …«

Sie machte eine kurze Pause, ehe sie die Augen aufsperrte, um zu zeigen, dass sie etwas Sensationelles gefunden hatte.

»… habe ich ihn auf Lexbase gefunden.«

»Wie? Ein Krimineller?«

Denn nur dann landete man doch in der Datenbank von Lexbase, oder?

»Vermutlich nicht«, sagte Bianca. »Aber er ist wegen körperlicher Misshandlung verurteilt worden.«

»Und du hast das Gerichtsurteil gelesen?«

»Natürlich. Wir werden eng mit diesen Menschen zusammenleben. Du bist ein Stadtkind, Schatz. Du verstehst nicht, wie es in solchen Wohnsiedlungen läuft.«

»Vielleicht hätten wir uns doch für ein Häuschen in Lappland entscheiden sollen«, sagte ich.

»Meinetwegen gern. Wenn es da nur nicht so verdammt kalt wäre.«

Ich seufzte. Es war so typisch für Bianca, dass sie sich so viele unnötige Gedanken machte, aber sie hatte nun mal ein extremes Sicherheitsbedürfnis. Da war es kein Wunder, dass sie sich noch mehr Sorgen machte als sonst, jetzt, da wir in eine ganz neue Welt hineingeworfen wurden, in der wir kein Schwein kannten.

Aus vielerlei Gründen hatten wir umziehen müssen, und es war meine Aufgabe, für gute Stimmung zu sorgen. Das war ich Bianca schuldig. Und den Kindern.

Schonen war ein Neuanfang. Niemand durfte ihn zerstören, am wenigsten irgendwelche Nachbarn.

»Das wird schon alles«, sagte Bianca und legte ihre Hand auf meine. »Ich will dich nicht beunruhigen. Krachmacherstraße dreizehn. Was kann da noch schiefgehen?«

3. MIKAEL

Nach dem Unfall

Freitag, den 13. Oktober 2017

Der Rettungswagen wendet auf dem Innenhof, und sobald er die Ringstraße erreicht hat, heulen die Martinshörner wieder.

Ich bleibe stehen, umgeben von der gewaltigen Stille, mitten in einem gigantischen Schluckloch, in dem Zeit und Raum verschwinden. Die heulenden Martinshörner rauben alles Licht, und der Himmel verdüstert sich ohne Erklärung. Alles hört auf. Das Einzige, was ich sehe, sind die Blicke der Nachbarn, ausgehöhlt vor Angst, kurz bevor die Panik einsetzt.

»Mama! Mama!«

Vom Gartentor kommen Bella und William in Socken angelaufen. Ich beuge mich zu ihnen hinunter und breite die Arme aus.

»Was ist passiert?«, fragt William. »Wo ist Mama?«

Alles steht kopf. Ich weiß nicht, was ich tun soll.

»Mama ist angefahren worden«, sage ich.

»Was?«

Bella beginnt verzweifelt zu weinen.

»Sie ist jetzt unterwegs ins Krankenhaus«, antworte ich und umarme meine Kinder.

Es schmerzt in meiner Brust, und ich schnappe nach Luft.

Auf der Straße vor uns stehen Jacqueline und Fabian, erstarrt und schockiert. Hinter ihnen kommt Ola angelaufen.

»Mama«, schluchzt Bella. »Mama darf nicht sterben!«

»Sie stirbt doch nicht, Papa?«, sagt William.

Ihr Entsetzen schießt direkt in meinen Körper. Das darf doch alles nicht wahr sein!

»Warum ist sie überhaupt mit dem Fahrrad weggefahren?«

»Sie wollte zu Ica«, sagt William. »Höchstens zehn Minuten wollte sie weg sein. Ich habe versprochen, so lange auf Bella aufzupassen.«

»Ich dachte, ihr wart schon einkaufen?«

»Ja, aber Mama hatte den Schafskäse vergessen.«

Als ich mich erhebe, schwankt die Welt. Ich halte die Hände der Kinder, während ich blindlings aufs Haus zustolpere.

»Wir fahren dem Rettungswagen hinterher«, sage ich.

Den Schlüssel für den Volvo habe ich in meiner Hosentasche.

»Du wirst doch wohl nicht die Kinder mit in die Klinik nehmen?«, sagt Jacqueline.

Sie sollte den Mund halten. Sie hat gerade Bianca angefahren. Ich bringe es nicht fertig, sie anzusehen.

»Lass sie so lange hier«, schlägt Ola vor.

»Nie im Leben.«

Bellas Gesicht ist verzerrt vor lauter Weinen.

»Wir wollen aber mitfahren«, sagt William.

Ich zögere. Ich bin schon mal in Lund in der Notaufnahme gewesen. Es ist ein Ort, den man tunlichst meiden sollte und der sich definitiv nicht für kleine Kinder eignet.

»Ich hab euch lieb«, flüstere ich an ihrem Gesicht. »Ich glaube, es ist am besten, wenn ihr hier zu Hause wartet.«

Ich bin hin- und hergerissen. Einerseits möchte ich, dass sie bei mir bleiben, damit ich sie trösten kann, andererseits geht es ihnen sicher besser, wenn sie nicht mitkommen.

»Ich rufe Gun-Britt an«, sage ich. »Sie und Åke können bei euch bleiben. Ich bin bald wieder hier.«

»Okay«, sagt William und nimmt Bella an die Hand.

»Kommt Mama gleich wieder nach Hause?«, fragt sie beunruhigt.

Ich umarme die beiden und versuche, sie zu beruhigen.

Gerade als ich mich ins Auto gesetzt habe, kommt Jacqueline. Sie bewegt sich unendlich langsam, blinzelt, schluckt, hebt die Hand zum Mund.

»Ich … ich … es ging so schnell. Sie ist ganz plötzlich aufgetaucht, aus dem Nichts.«

Ich mache die Tür zu und starte den Motor. Ich habe ihr nichts zu sagen.

Als ich rückwärts rausfahre, muss Ola einen Schritt zur Seite springen. Ich drehe eine Runde auf dem Hof und sehe im Rückspiegel meine geliebten Kinder, ihre verlorenen Gesichter. Sie winken, während der Volvo hinter der Thujahecke in Richtung Ringstraße davonrast.

Ich trete aufs Gas.

Die Arme zittern, die Beine beben. Ich sehe nur den Asphalt vor dem Auto, alles andere ist schief und verwischt. Aber im Kopf drängt sich der schreckliche Anblick auf. Biancas geschlossene Augen, der blaue Farbton ihrer Lippen, die Wunden, die Schwellungen.

Vornübergebeugt lenke ich den Volvo auf die Autobahn. Hupe verzweifelt einen Fiat an, der auf der Überholspur herumtuckert, bevor ich rechts an ihm vorbeiziehe.

Ich wühle das Handy heraus und rufe Gun-Britt an. Eigentlich unvorstellbar, aber es gelingt mir, ihr zu erklären, was geschehen ist. Es wird still in der Leitung.

»Hallo? Bist du noch dran?«

»Moment«, sagt Gun-Britt.

Sie ruft nach Åke. Dabei muss sie die Hand aufs Mikro gelegt haben, denn ihre Stimme klingt weit entfernt. Ich höre sie sagen, dass sie es ja immer gewusst habe.

Was hat sie gewusst?

»Jacqueline war bestimmt betrunken«, sagt sie dann in mein Ohr.

»Meinst du?«

»Sie muss zu schnell gefahren sein.«

Alle, die in der Krachmacherstraße wohnen, fahren im Schneckentempo auf den Innenhof. Alle außer Jacqueline.

»Mein Gott«, sagt Gun-Britt, »die arme Bianca!«

Ich bitte sie, schnell rüberzugehen, sich um die Kinder zu kümmern und sie von Jacqueline und Ola fernzuhalten. Ich verspreche, mich zu melden, sobald ich mehr weiß.

»Ich werde für Bianca beten«, verspricht Gun-Britt.

Am Kreisverkehr beim Einkaufszentrum Nova wähle ich die Ausfahrt, die in die Innenstadt von Lund führt, und fahre weiter auf dem Nördlichen Ring. Um mich herum bleiben die Leute stehen und fragen sich, was passiert ist. Ein Augenblick der Spannung, eine dramatische Episode in ihrem Alltag. Fünf Sekunden später machen sie weiter wie zuvor, während mein Leben stillsteht.

Wie konnte Jacqueline Bianca nur übersehen? Eigentlich ist es unmöglich, auf unserem kleinen Innenhof jemanden zu übersehen, auch für Jacqueline.

Im nächsten Moment fahre ich selbst zu schnell, verliere die Kontrolle, sodass der Wagen gegen den Bordstein prallt. Die Einparkhilfe piept, und ich fluche.

Vor mir taucht das Schild auf. Notaufnahme.

Rasch reiße ich das Lenkrad herum und fahre versehentlich in eine Einbahnstraße. Ein Typ mit Strickmütze und Koteletten bringt sich auf einer Verkehrsinsel in Sicherheit.

Er gestikuliert empört, aber ich habe jetzt keine Zeit, mir darüber Gedanken zu machen. Ich presse den Volvo in eine Parklücke und öffne den Gurt.

Ein Unfall.

Es muss ein Unfall gewesen sein.

4. MIKAEL

Vor dem Unfall

Sommer 2015

Bianca und ich träumten beide von einem Haus. Nach Bellas Geburt wurde die Wohnung in Kungsholmen bald zu eng. Die Stadt lockte uns nicht mehr. Was uns früher gereizt hatte (das Menschengetümmel, das Nachtleben und das urbane Tempo), nervte uns jetzt. Bianca wollte, dass die Kinder in einem friedlichen Wohngebiet auf dem Land aufwuchsen, genau wie sie selbst damals.

Wir schauten uns die Vororte von Stockholm an. Nacka, Bromma, Sundbyberg. Aber überall musste man Millionen von Kronen als Eigenkapital mitbringen, und außerdem hatten wir keine Lust, siebzig Prozent unseres künftigen Monatsbudgets ins Wohnen zu investieren.

Wir kamen auf Schonen zu sprechen. Keiner von uns hatte irgendwelche Verbindungen dorthin, aber die offene weitläufige Landschaft sprach uns an, die Nähe zur übrigen Welt. Irgendwie hatte ich die Vorstellung, dass im Süden des Landes das Tempo ein bisschen langsamer war. Dort standen nicht Selbstverwirklichung und Karriere im Zentrum, dort nahm man sich Zeit, um das Leben zu genießen.

»Schonen?«, meinte Bianca. »Schonen habe ich immer schon gemocht.«

Dass es schließlich das kleine Köpinge wurde, hatte teils mit unserer finanziellen Situation zu tun, teils mit der Arbeit. Die Immobilienpreise in Köpinge waren noch immer erschwinglich, zumindest in den alten Wohngebieten aus den Siebzigerjahren, und gerade als ich arbeitslos wurde, suchte die Köpingeskolan einen Sportlehrer.

Uns hielt nichts in Stockholm. Unsere Eltern waren nicht mehr am Leben, und Arbeit gab es auch woanders. Meine alten Freunde wohnten noch immer in Göteborg, und Bianca hatte schon länger keinen engen Kontakt mehr zu ihrer Schwester. Es war offensichtlich, dass wir als Familie mit Kleinkindern einen Neuanfang brauchten, wir traten in eine ganz neue Lebensphase. Warum sollten wir da nicht umziehen?

Es war wie ein großes Abenteuer. Lass das Alte los, stürz dich in etwas Neues.

Also fuhren wir zu einer Hausbesichtigung in dem schonischen Kaff westlich von Lund, von dessen Existenz ich vierzig Jahre lang nichts gewusst hatte. Das Haus hatte alles, was wir brauchten, und noch mehr. Bianca hatte immer gesagt, dass der Grundriss entscheidend sei, nicht die Quadratmeterzahl. Nach zehn Jahren als Immobilienmaklerin kannte sie sich natürlich aus.

»Vielleicht müssen die Balken ausgetauscht werden«, sagte der Makler, der uns das Haus verkaufte. »Aber es hat schon das Potenzial eines Traumhauses, oder?«

Bianca stimmte ihm zu.

»Und die Nachbarn?«, fragte sie.

»Kein Problem«, erwiderte der Makler lachend.

Er dachte wohl, sie habe einen Witz gemacht.

»Die Bewohner von Köpinge sind sehr bodenständig und unkompliziert.«

Im Auto legte Bianca ihre Hand auf meinen Oberschenkel.

»Wollen wir mitbieten?«

Sie liebte das Haus. Natürlich mussten die Küche herausgerissen, die Wände gestrichen und das Fischgrätenparkett im Wohnzimmer abgeschliffen werden. Der Siebzigjährige, der vor uns dort gewohnt hatte, war Besitzer eines Rauhaardackels gewesen, der den Fußboden zerkratzt hatte. Jetzt lag der Hund unter einem kaum sichtbaren Holzkreuz ganz hinten im Garten begraben. Das Herrchen war einige Monate nach ihm gestorben, beim Sturz von einer Leiter, aber der Makler versicherte, dass er nicht auf dem Grundstück begraben sei.

Am Wochenende nach Mittsommer standen die Umzugskisten an den Wänden des Wohnzimmers aufgereiht. Die Kinder schliefen in ihren neuen Zimmern, wo ich Laken vor die Fenster geklebt hatte, als Zwischenlösung, bis wir die Rollos angebracht hätten.

»Wir werden uns hier wohlfühlen«, sagte Bianca und legte die Arme um mich. Wir saßen vor der Terrassentür auf dem Holzdeck.

»Wie still es hier ist«, meinte ich. »Hör nur.«

Keine Autos, keine Stimmen, nur das sachte Rascheln des Windes im Laub.

Als wir uns in dieser Nacht hinlegten, liebten wir uns wie schon seit Ewigkeiten nicht mehr, wie damals, als wir noch keine Kinder hatten. Eine neue Ära würde beginnen. Neues Haus, neuer Ort, neue Luft.

Bianca schrie laut, als sie kam. Ihre grünen Smaragdaugen verschwanden unter den Lidern.

»Du weckst ja die Kinder«, flüsterte ich verschwitzt an ihrem Hals.

»Darauf pfeife ich«, keuchte Bianca.

»Und die Nachbarn?«, sagte ich lachend.

Wir spielten am nächsten Tag Fangen im Garten, als Bella stolperte und hinfiel. Ich pustete auf ihr Knie und rubbelte vorsichtig den Grasfleck mit dem Daumen weg.

»Pflaster«, schluchzte Bella.

Während ich in den Umzugskartons nach dem Verbandszeug suchte, spielte Bianca mit den Kindern weiter auf dem Rasen. Bald hatte ich unseren halben Hausstand erfolglos auf den Kopf gestellt und kehrte leicht genervt in den Garten zurück.

An unserem Gartentor standen unsere neuen Nachbarn. Jacqueline und ihr Sohn.

»Tut mir leid, wenn wir stören. Wir wollten euch nur noch einmal richtig begrüßen.«

Im selben Moment kamen Bella und William um die Hausecke gelaufen, dicht gefolgt von Bianca.

»Hab dich!«, rief meine Frau. »William ist dran mit Kriegen!«

Erst als ich mich räusperte, fiel ihr Blick auf unsere Besucher.

»Oh«, keuchte sie lächelnd und blieb neben mir stehen, sodass William sie fangen konnte.

»Das sind Jacqueline und Fabian«, erklärte ich. »Sie wohnen in der Nummer fünfzehn.«

Bianca grüßte, und Jacqueline überreichte ihr eine Tüte mit Zimtschnecken.

»Von Ica. Ich bin leider die totale Niete beim Backen.«

»Das wäre doch nicht nötig gewesen«, sagte Bianca.

Jacqueline lächelte.

»Warum sagt ihr Kriegen?«, wollte Fabian wissen.

Er trug dieselben Shorts mit Hosenträgern wie letztes Mal, dasselbe verwaschene T-Shirt und die BMW-Cap. Ein starker Kontrast zu Jacquelines kühlem Sommerkleid aus hauchdünnem, beinahe durchsichtigem Stoff.

»Weil das so heißt«, entgegnete William. »Das ist ein Spiel.«

Fabian sah ihn an, als wäre er ein bisschen minderbemittelt.

»Das heißt Fangen.«

»Es gibt unterschiedliche Bezeichnungen«, erklärte Jacqueline.

Ich stimmte ihr zu und sagte: »Als ich klein war, haben wir Haschen gesagt.«

Fabian warf mir denselben Blick zu, mit dem er eben William bedacht hatte.

»So, jetzt wollen wir nicht mehr stören«, sagte Jacqueline.

Ich versicherte, dass sie uns gar nicht störten.

»Wollt ihr denn was verändern?«, fragte sie und ließ den Blick über unseren Garten schweifen.

»Glaube schon«, sagte ich. »Aber das hat Zeit bis zum nächsten Sommer.«

»Na klar. Ihr habt ja eine Menge zu tun, jetzt am Anfang.«

»Es ist unser erstes Haus«, erklärte Bianca. »Wir haben bisher in einer Wohnung gelebt, da ist so ein Garten eine ganz schöne Umstellung. Aber natürlich möchten wir die Dinge nach unseren eigenen Ideen gestalten.«

Fabian deutete auf den Apfelbaum.

»Den dürft ihr aber nicht fällen«, sagte er.

Bianca und ich drehten uns zu dem knorrigen Obstbaum um, der an der Ecke zur Straße hin stand.

»Das war Bengts Lieblingsbaum«, fuhr Fabian fort. »Er hat ihn 1976 gepflanzt, als er das Haus baute. Es ist genauso alt wie meine Mutter.«

Jacqueline errötete leicht. Ich senkte die Augen. Sie war sehr hübsch, sodass ich es kaum wagte, sie in Anwesenheit von Bianca überhaupt anzuschauen. Es gab an ihr keine einzige neutrale Körperstelle, auf der man seinen Blick hätte ruhen lassen können.

»Bengt hat vor euch hier gewohnt. Fabian war sehr vertraut mit ihm«, erklärte Jacqueline. »Er war wie eine Art Opa für ihn.«

»Verstehe«, sagte Bianca.

Fabian sah uns misstrauisch an.

»Warum seid ihr hergezogen?«, fragte er.

»Aber Fabian.« Entschuldigend wandte seine Mutter sich an uns. »Er ist manchmal ein bisschen zu neugierig.«

»Es ist gut, neugierig zu sein«, sagte ich. »So lernt man neue Dinge.«

»Ganz genau«, sagte Bianca und versetzte mir einen Stoß mit dem Ellbogen. Ich zog sie öfter mit ihrem wissbegierigen Herumschnüffeln auf.

»Aber warum seid ihr denn hergezogen?«, wiederholte Fabian ungeduldig seine Frage.

»Ich habe eine Stelle an der Köpingeskolan bekommen.«

Jacqueline strahlte. »Bist du Lehrer?«

»Sportlehrer.«

»Aha.«

Bella rief wieder nach Pflastern. Bianca wusste ganz genau, wo im Umzugschaos sie lagen.

»Trainierst du viel?«, fragte Jacqueline und musterte mich von oben bis unten, bis meine Wangen glühten und ich erneut den Blick senkte.

»Nicht so viel, wie ich gerne würde. Es ist echt schwierig, das im Alltag unterzubringen.«

»Geht mir auch so«, sagte sie.

»Dann bekomme ich dich ja vielleicht als Lehrer«, meinte Fabian. »Hoffentlich.«

»Ja, man weiß nie.«

»Fabian geht ab Herbst in die Köpingeskolan. Er kommt in die Siebte. Unfassbar, mein kleiner Junge auf der weiterführenden Schule.«

Ihre Augen glitzerten.

Sie und Fabian wechselten einen Blick, den ich nicht deuten konnte.

»Jetzt müssen wir aber los«, sagte Jacqueline und öffnete das Gartentor zum Innenhof.

»Einen schönen Tag noch«, wünschte ich.

»Und danke für die Zimtschnecken«, sagte Bianca, die endlich den Umzugskarton mit den Kinderpflastern gefunden hatte.

»Nicht der Rede wert. Bye-bye!«

Jacqueline winkte uns über den Zaun hinweg zu.

»Die wirken nett«, sagte Bianca.

Ich küsste sie auf die Wange.

»Ja. Aber ich hoffe, es bleibt mir erspart, Fabian zu unterrichten. Es ist nicht optimal, der Lehrer des Nachbarjungen zu sein.«

Bianca lachte.

»Ich habe dich gewarnt. So ist das eben in solchen Gegenden. Du kannst nicht anonym bleiben.«

»Ja, ja, jetzt wollen wir mal nicht den Teufel an die Wand malen«, sagte ich.

»Natürlich nicht. Wir werden jetzt die Wände streichen. Drei Schlafzimmer und die Küche.«

Die Malerfarbe stand schon draußen auf dem Holzdeck.

»Wollen wir weiter Kriegen spielen?«, fragte William, der von der Rückseite des Hauses angelaufen kam.

»Papa und ich streichen jetzt«, sagte Bianca. »Ihr müsst eine Weile allein spielen.«

Ich wollte gerade zwei Farbeimer hochheben, als das Gartentor hinter mir wieder geöffnet wurde.

»Hallo und guten Tag.«

Eine Frau Anfang, Mitte siebzig betrat unseren Rasen und sah sich neugierig um.

»Ich wollte euch nur in der Krachmacherstraße willkommen heißen«, sagte sie und hielt mir ihre Hand hin. »Ich heiße Gun-Britt und wohne im Haus gleich gegenüber.«

Dann schüttelte sie Biancas Hand und senkte die Stimme.

»Ich dachte, es ist gut, wenn ihr auch jemand anders aus der Wohnanlage kennenlernt. Es sind nicht alle so wie die beiden.«

Ein Nicken zum Haus, in dem Jacqueline und Fabian wohnten.

»Aber es ist eine sehr nette Wohnanlage«, fuhr Gun-Britt fort. »Mit einem wunderbaren Zusammenhalt. Alle helfen sich gegenseitig und kümmern sich umeinander. Ich bin mir sicher, dass ihr euch wohlfühlen werdet.«

Ich sah Bianca an, die sich bemühte, gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Die Situation war ihr sichtlich unangenehm. Nachbarn sind wie russisches Roulette, hatte sie mal gesagt: Man weiß nie, was man kriegt. Vor dem Umzug hatte sie betont, wie wichtig ihr ein Sichtschutz und Privatsphäre seien. Besonders gut an diesem Haus fand sie daher die hohe Thujahecke und das Gartentor.

»Wir haben bisher einen sehr guten Eindruck«, sagte ich und lächelte ein bisschen mehr.

»Ja, jetzt will ich nicht weiter stören«, sagte Gun-Britt. »Mir ist klar, dass ihr jede Menge zu tun habt.«

Dennoch machte sie erst Anstalten zu gehen, als ich die Farbeimer hochhob und ihr wieder den Rücken zukehrte.

»Ja, dann verbleiben wir so«, sagte sie schließlich und trat den Rückzug an. »Bis bald.«

Kaum hatte sie das Tor hinter sich geschlossen, folgte Bianca ihr und untersuchte den Riegel.

»Meinst du, man kann hier ein Vorhängeschloss anbringen?«

5. MIKAEL

Nach dem Unfall

Freitag, den 13. Oktober 2017

Im Wartezimmer der Notaufnahme vibriert die Luft vor ersticktem Frust. Ausweichende Blicke, ein Fuß, der auf den Fußboden trommelt, eine Hustenattacke, die in röchelnde Schluchzer übergeht, ein leises Schniefen hinter einer Serviette.

Eine weiß gekleidete Krankenschwester hält mir die Tür auf.

»Sind Sie Bianca Anderssons Mann?«

»Ja, wo ist sie? Was ist los?«

»Bitte kommen Sie mit«, sagt die Schwester und führt mich durch den Flur in ein enges Zimmer mit zwei schlichten Stühlen.

»Wann darf ich meine Frau sehen?«

»Die Ärzte kümmern sich um sie und werden Sie so bald wie möglich informieren.«

Die Ungewissheit schwelt in mir, es kribbelt und juckt in den Beinen. Wie geht es Bianca? Ich muss doch irgendwas tun können.

»Setzen Sie sich so lange«, schlägt die Krankenschwester vor. »Wollen Sie etwas zu trinken haben?«

Ihre Stimme klingt sanft, aber sie ist gesichtslos. Als sie aus der Tür schwebt, sehe ich nur ihren weißen Kittel, wie ein Gespenst.

Bald kehrt sie mit einem Becher lauwarmem Wasser zurück.

»Bitte sehr.«

Meine Hand zittert so stark, dass die Hälfte auf dem Boden landet. Der Mund ist taub, ich habe meine Lippen nicht mehr unter Kontrolle.

»Sie kommt doch bestimmt durch«, sage ich.

Eigentlich ist es keine Frage.

Die Schwester atmet tief ein, und zum ersten Mal bemerke ich ihre glänzenden, unruhigen Augen.

Noch vor einer Stunde war Bianca ebenso unsterblich wie alle anderen in meiner Umgebung, und der Gedanke, dass es sie auf einmal nicht mehr geben könnte, war völlig abwegig. Jetzt ist es anders. Nur ein Moment – und alles ist verändert.

»Bitte, ich muss erfahren, was los ist.«

Ich stehe auf und gehe auf wackligen Beinen durchs Zimmer.

»Kommen Sie«, sagt die Krankenschwester. »Es ist besser, wenn Sie sich hinsetzen.«

Ich muss mich auf ihr abstützen, ich habe keine Kraft mehr.

»Sie ist mit dem Fahrrad losgefahren, um Schafskäse zu kaufen«, sage ich, als ich wieder auf dem Stuhl sitze.

Die Schwester sieht erstaunt aus.

»Feta gehört wirklich nicht in Tacos«, fahre ich fort. »Ich weiß nicht, wie oft ich ihr das schon gesagt habe.«

Ich verfluche mich selbst.

Was ist eigentlich mit uns passiert?

»Ehrlich gesagt mag ich Tacos mit Schafskäse«, sagt die Krankenschwester mit ihrer milden Stimme.

Ich reibe mir die Schläfen, versuche zu lächeln.

Früher einmal liebte ich die vielen Eigenarten von Bianca. Tacos mit Feta, die Nachtlampe, die angeschaltet sein muss, wenn wir schlafen, aber ausgeschaltet werden muss, wenn wir uns lieben, ihre unerklärliche Vogelphobie und die Angewohnheit, Decken, Taschenlampen, Schwimmwesten und einen Spaten ins Auto zu packen, sobald wir weiter als dreihundert Kilometer fahren, ihre Art, in Tunnels und auf hohen Brücken die Augen zuzukneifen. Ihr ständiges Herumtippen auf dem Handy. Ihre Unart, alles und jedes zu googeln, noch bevor ich meine Frage überhaupt fertig formuliert habe.

Seit wann irritieren mich eigentlich ihre ganzen charmanten Charakterzüge?

Wir hätten nie nach Köpinge ziehen sollen.

So im Nachhinein betrachtet kommen mir einige von Biancas Neurosen erschreckend prophetisch vor. Sie hat gesagt, man sollte gebührenden Abstand zu seinen Nachbarn halten und keine engere Beziehung zu ihnen eingehen, mal davon abgesehen, dass man sie bittet, im Urlaub den Briefkasten zu leeren.

»Wollen Sie jemanden benachrichtigen?«, fragt die Krankenschwester. »Haben Sie Ihr Handy dabei?«

Ich ziehe es aus der Hosentasche.

Sienna natürlich, Biancas große Schwester. Ich muss sie informieren. Aber wie führt man ein solches Telefonat? Mit einer Schwägerin, die ich schon seit Jahren nicht mehr gesehen habe. Die wir zurückgelassen und bei der wir uns ewig nicht gemeldet haben.

»Was, wenn es zu spät ist?«, flüstere ich.

Die Schwester sieht mich mit ernster Miene an.

Es ist so verdammt ungerecht. Das hat Bianca wirklich nicht verdient. Ich habe immer gedacht, dass die Gerechtigkeit siegt. Wer Gutes tut, bekommt Gutes zurück.

Ich presse die Hände aufs Gesicht und hyperventiliere in die Dunkelheit. Es blitzt vor den Augen. Das Bild von Biancas Wange auf dem Asphalt, ihre herabgesunkenen Augenlider und ihr Haarschwall, wie ein goldener Strauß auf dem Schwarz der Straße.

Ich radiere das Bild aus und blinzele es weg, versuche, es durch andere zu ersetzen. Biancas herzförmiges Lächeln und ihr spielerischer Blick. Unsere Vespas auf der Strandsafari durch Sardinien, die vielen Nächte unter dem Sternenzelt. Wie sie sich immer meine Hemden und dicken Pullis gemopst hat. Ihr Duft, wenn ich sie zurückbekam. Die Ringe, die wir kauften, und die Gravur, die wir uns aussuchten: fürimmer. Wie lange währt fürimmer?

6. MIKAEL

Vor dem Unfall

Sommer 2015

Es hatte wochenlang nicht geregnet. Die Sonne brannte vom Himmel herab bei mediterranen Temperaturen. Bianca und ich standen auf zwei Klappleitern und strichen die Schlafzimmerwände, während die Kinder draußen auf dem Rasen spielten.

»Mama, Papa! Wann seid ihr fertig?«

Ich schlug vor, ihnen einen aufblasbaren Pool zu kaufen.

»Ich weiß nicht«, sagte Bianca. »Wenn Kinder ertrinken, dann meistens in flachem Wasser.«

Ich musste das googeln, und es stimmte tatsächlich, auch wenn nur wenige Kinder bei Badeunfällen ums Leben kommen. Die meisten Todesopfer von Ertrinkungsunfällen sind Männer in den Siebzigern.

»Trinkt bitte Wasser. Man braucht viel mehr Flüssigkeit, als man denkt«, sagte Bianca und schmierte die Kinder mit Sonnencreme ein, bis sie aussahen wie kleine Geishas.

»Noch zwei Stunden, dann fahren wir zum Strand.«

Bella und William jubelten, und Bianca klatschte mir auf den Hintern, sodass ich auf der Leiter kurz schwankte.

»Los jetzt, Rembrandt. Leg mal einen Zahn zu, eine Viertelstunde noch.«

Sie war so unwiderstehlich in ihrer Latzhose mit den Farbflecken und dem zu großen Trägertop. Ich hatte das untrügliche Gefühl, dass jetzt alles gut werden würde. Als wir uns unter dem Gartenschlauch den Terpentinersatz abspritzten, wurde Biancas Blick plötzlich traurig.

»Mein Vater hätte das alles geliebt. Stell dir vor, er hätte mithelfen können.«

Es war gerade mal ein Jahr her, dass sie ihren Vater verloren hatte. Während der Krebs langsam seinen Körper zerfraß, hatte er im Garten seines Wochenendhauses herumgebuddelt, war aufs Dach geklettert, hatte gehämmert, geschraubt und gestrichen, bis zum Ende.

Mit ihm war eine ganze Generation verschwunden. Sowohl Biancas als auch meine Eltern waren tot, und man konnte nicht mehr die Augen davor verschließen, dass das Leben nicht unendlich ist.

Eines Abends, als die Kinder schon im Bett waren, saßen wir bei Sonnenuntergang vor dem Haus und erfrischten uns mit kühlem spanischem Sekt. Da ging das Gartentor auf, und die Rentner von gegenüber stapften herein.

»Hallo!«, sagte Gun-Britt. »Ihr habt es euch ja gemütlich gemacht.«

»Aber das da«, meinte Åke, »das sieht gar nicht gut aus.«

»Was denn?«

Er sah mich an, als hätte ich einen Witz gemacht.

»Der Rasen ist ja tot.«

Ich betrachtete die gelbe, prärieähnliche Grasfläche. Ich hatte genug anderes zu tun gehabt, als mich um einen grünen Rasen zu kümmern.

»Momentan herrscht doch gerade Bewässerungsverbot«, verteidigte ich mich.

»Na ja, du musst einfach einen eigenen Brunnen bohren«, sagte Åke. »Ich weiß nicht, wie oft ich das zu Bengt gesagt habe, aber er hat nicht auf mich gehört, wie immer.«

»Jetzt hör mal auf«, fiel ihm seine Frau ins Wort. »Man redet nicht schlecht über Tote.«

»Ich hab gehört, dass ihr schon Jacqueline und dem Jungen begegnet seid«, fuhr Åke fort. Er ging um die Garage herum und klopfte gegen die Bretter. »Wir wollten euch nichts über die beiden erzählen und haben gedacht, ihr macht euch besser ein eigenes Bild.«

»Das gehört sich ja auch so«, sagte Gun-Britt.

»Aber dieser Junge«, sagte Åke, »der ist nicht ganz so, wie man sein sollte.«

Bianca verschluckte sich fast an ihrem Cava. Åke hatte seine ganz eigene Art, etwas nicht zu sagen.

»Seid ihr schon Ola begegnet?«, fragte Gun-Britt. »Er wohnt in der Nummer vierzehn. Ein ganz netter Kerl.«

Sie hatte höchstwahrscheinlich nichts von dem Gerichtsurteil auf Lexbase gelesen.

»Die hier musst du jedenfalls austauschen«, sagte Åke und legte die Hand auf die Holzverkleidung der Garage. »Das ganze Zeug muss weg.«

Das war ein Appell an mich.

»Wir wollten die Garage erst mal streichen«, sagte Bianca.

»Das ist ja so, als würde man eine Sau schminken«, brummte Åke.

»Aber das ist gar nicht der Grund, warum wir hergekommen sind«, mischte sich Gun-Britt ein. »Wir wollten euch zum diesjährigen Hoffest einladen.«

Und schon hatte Åke die Garage vergessen und kam zu uns auf die Terrasse.

»Jeden Sommer organisieren Gun-Britt und ich nämlich ein Fest für alle Bewohner der Anlage. Es ist immer sehr schön, wenn wir neue Nachbarn in der Krachmacherstraße begrüßen dürfen. Wir halten hier nämlich zusammen.«

»Danke für die Einladung«, sagte Bianca. »Das klingt ja nett.«

»Das wird es ganz sicher auch«, entgegnete Åke.

Bianca und ich blieben schweigend sitzen und winkten, als die beiden durchs Gartentor verschwanden.

»Wunderbar, wenn man Nachbarn hat«, sagte Bianca und schenkte uns nach.

»Dieses Fest können wir uns vielleicht sparen, oder?«, schlug ich vor.

»Spinnst du? Das wäre sozialer Selbstmord. Wir könnten hier nicht wohnen bleiben.«

»Aber du hast doch gesagt …«

»Du weißt wirklich nicht, wie es funktioniert, Schatz«, sagte Bianca. »Man muss die Nachbarn auf Abstand halten, darf aber keineswegs unsozial oder undankbar wirken. Wir werden zu diesem Nachbarschaftsfest gehen und den Eindruck erwecken, als hätten wir richtig Spaß.«

Ich legte den Kopf auf ihren Schoß und lachte.

»Ohne dich wäre ich keine Woche hier zurechtgekommen.«

Sie fuhr mit den Fingern durch mein Haar.

»Du würdest nirgends ohne mich zurechtkommen, Liebling.«

»Bereust du, dass wir hergezogen sind?«, fragte ich in scherzhaftem Ton, obwohl die Frage durchaus einen ernsten Hintergrund hatte.

Bianca zögerte, und ihre Finger verhakten sich in meinem Haar.

»Natürlich nicht. Ich glaube, wir werden uns hier sehr wohlfühlen.«

Ich atmete erleichtert aus, spürte aber dennoch die Schwere auf meinen Schultern.

Später in derselben Woche saß ich im Schatten auf einem Liegestuhl und versuchte, die Farbflecken von meiner Brust zu kratzen, als William und Bella vom Innenhof angelaufen kamen.

»Papa, Papa! Dürfen wir mit Fabian spielen?«

Sie hüpften mit glitzernden Augen vor mir auf und ab.

»Ja doch.«

»Er hat ein Trampolin«, sagte William.

»Trampolin?«, wiederholte Bianca, die gerade aufs Holzdeck getreten war.

Vor einem halben Jahr hatte William sich einen Besuch in einem Trampolinpark gewünscht, aber dann hatten wir den Plan fallen lassen, nachdem Bianca gelesen hatte, wie viele Beinbrüche jedes Jahr in Schweden durch Trampoline verursacht werden.

Diesmal wollte William allerdings nicht nachgeben.

»Es ist nur ein kleines«, sagte er flehend.

Bianca sah mich an. Sie wusste schon, was ich dachte. Solche Entscheidungen quälten sie, aber ihr war klar, dass sie klein beigeben musste.

»Am besten gehst du mit und schaust es dir an«, sagte sie zu mir.

»Okay.«

Das Trampolin machte mir keine Sorgen. Aber Fabian? Er war eindeutig zu alt, um mit unseren Kindern zu spielen.

»Komm jetzt«, sagte Bella. »Bitte, Papa.«

»Na klar, einen Moment noch.«

Ich zog mir ein T-Shirt über und begleitete die beiden nach drüben zum Garten der Familie Selander, wo Fabian schon auf- und abhüpfte. Bald hatten William und Bella sich die Sandalen ausgezogen und waren bereit, ebenfalls das Trampolin zu entern. Es war wirklich eines der kleinsten Exemplare, das ich je gesehen hatte. Sie mussten sich abwechseln, um überhaupt springen zu können.

»Na hallo!«

Jacqueline trat aus der Terrassentür und wäre fast mit mir zusammengestoßen. Ihr langes Haar hatte sie hochgesteckt, die Augen waren hinter einer schwarzen Sonnenbrille verborgen. Sie hatte nichts am Körper außer einem leuchtend roten Bikini.

»Hallo«, sagte ich und wusste gar nicht, wo ich hinsehen sollte.

Überall so viel Haut.

»Wie nett, dass ihr vorbeischaut. Willst du was zu trinken haben?«

Ohne eine Spur von Verlegenheit schob Jacqueline die Sonnenbrille mit beiden Händen nach oben, wobei ihr perfekt sonnengebräunter Körper noch besser zur Geltung kam.

Ich wich ihrem Blick aus.

»Ihr Ärmsten. Ihr rackert euch ja die ganze Zeit nur ab.«

»Ist es okay, wenn ich die Kinder hierlasse?«, fragte ich.

Sie lachte und nickte.

»Streich nur weiter. Wir kommen schon klar.«

Jacqueline trippelte so dicht an mir vorbei, dass mir der Duft nach Kokosöl kitzelnd in die Nase stieg. Neben einem Liegestuhl auf dem Rasen zog sie ihre Flipflops aus. Sie streckte ihren eingeölten Körper aus und verschränkte die Arme hinter dem Kopf. Ich sollte nicht hinschauen, aber es fiel mir schwer, es bleiben zu lassen.

»Ich hole euch in einer Stunde ab«, sagte ich zu William und Bella. »Sonst findet ihr ja auch allein nach Hause.«

Sie hatten keine Zeit zu antworten.

Als ich über den Hof zurückging, hing die Sonne tief über den Dächern, eine gigantische Feuerkugel. Der Schweiß lief mir von der Stirn, und ich sah Glitzersterne und Wolken in roten und gelben Farbtönen. Um nicht geblendet zu werden, musste ich den Blick abwenden, der rein zufällig auf dem linken Haus landete. Nummer vierzehn, wo Ola Nilsson wohnte, der Mann, der wegen körperlicher Misshandlung verurteilt worden war.

Als ich blinzelnd den Kopf nach oben zum Dachfirst wandte, sah ich ihn, wie er vom Giebelfenster aus auf mich herabstarrte. Ein scharfer, intensiver Blick.

Es dauerte nicht länger als ein oder zwei Sekunden. Sobald er merkte, dass ich ihn gesehen hatte, war er weg.

7. JACQUELINE

Nach dem Unfall

Freitag, den 13. Oktober 2017

Ich stehe noch immer in der Einfahrt, während Micke dem Rettungswagen hinterherfährt. Vor mir auf der Straße liegt Biancas rotes Fahrrad mit dem verbogenen Lenker und dem eingedrückten Rad.

»Bitte«, sage ich zu Fabian. »Ich kann das nicht sehen.«

Er hebt das Fahrrad hoch, und Ola hilft ihm, es durch das Gartentor zur Nummer dreizehn zu tragen.

»Was sollen wir machen?«, fragt Fabian.

Am liebsten würde ich einfach losschreien. Gerade als alles sich wieder einrenkte. Vor mir steht der BMW mit einer kaputten Stoßstange. Warum nur habe ich dieses beschissene Auto gekauft?

William und Bella sehen mich an. Ich würde sie am liebsten in den Arm nehmen und ihnen tröstliche Worte zuflüstern, aber sie entziehen sich, halten zusammen, sind auf der Hut.

»Muss Mama sterben?«, fragt Bella.

»Warum hast du sie angefahren?«, will William wissen.

Ich stottere, kann kaum antworten.

»Das war ein Unfall. Wir sind zusammengestoßen, ich konnte nicht mehr bremsen.«

William zieht seine Schwester mit sich, und ich folge ihnen zum Haus.

»Komm!«, rufe ich Fabian zu, der noch mit Ola auf der Einfahrt steht und ins Leere starrt.

»Ich will nach Hause.«

Seine Stimme ist dünn und schwach.

»Wir warten nur, bis Gun-Britt und Åke kommen«, sage ich und mache kehrt, um ihn zu holen. »Komm jetzt!«

»Ich sollte vielleicht auch mit reinkommen«, sagt Ola.

»Das brauchst du nicht.«

Ich will ihn nicht mehr sehen. Will nichts mit ihm zu tun haben.

»Sicher?«

Als er einen Schritt vorwärts macht, packe ich Fabian am Arm und eile zum Haus, wo William an der Tür steht und versucht, seine verzweifelte Schwester zu trösten.

Ola lungert noch immer in der Einfahrt herum und glotzt.

Nach fünf Minuten, den fünf längsten meines Lebens, stürzen Gun-Britt und Åke ins Haus der Familie Andersson.

»Was ist passiert?«

Gun-Britt wiegt die Kinder in ihren Armen. William schnieft und schluchzt, während Bellas Weinen mir bis ins Mark geht.

»Die Polizei ist da«, sagt Åke.

Durch das Fenster sehe ich zwei junge Männer in Uniform. Sie unterhalten sich, zeigen auf den Innenhof und halten Ausschau.

»Auf so etwas habe ich nur gewartet«, sagt Gun-Britt.

Sie streicht den Kindern übers Haar. Die Hände trösten, aber ihr Gesicht ist eine einzige Anklage.

»Hör auf«, erwidere ich. »Nicht jetzt.«

»Dass es so weit kommen musste«, sagt Gun-Britt.

Ich muss mir auf die Zunge beißen. Wegen der Kinder. Wegen Fabian.

Im Flur lässt Åke die Polizisten ein, die uns mit ernsten Mienen begrüßen. Schwarze Stiefel und schwere Gürtel mit Schlagstock und Pistole.

Gun-Britt und Åke stellen sich vor.

»Wir sind die Nachbarn. Mikael Andersson hat uns gebeten, dass wir uns um die Kinder kümmern.«

Der eine Polizist mustert mich.

»Und Sie?«

»Ich bin auch eine Nachbarin.«

Fabian hat sich im Wohnzimmer auf einen Sessel gesetzt und spielt mit seinen Händen, so wie er es immer macht, wenn er nervös wird. Er dreht, wendet und knetet sie.

Vorsichtig, nicht zu nah, hocke ich mich neben ihn.

»Das wird schon wieder, Schatz.«

»Und was, wenn sie es nicht schafft?«, fragt er.

Ich atme ganz langsam.

»Denk nicht dran.«

Aus dem Flur höre ich die tiefen Stimmen der Polizisten. Unter ihren Stiefeln knarrt die Türschwelle.

»Jacqueline Selander?«, sagt der eine. »Wir müssten mal mit Ihnen sprechen.«

Sie starren Fabian auf dem Sessel an. Der andere Polizist beugt sich vor.

»Und wie geht es dir?«

Fabian schweigt. Er knetet noch immer seine Hände.

»Das ist mein Sohn«, erkläre ich. »Er steht unter Schock. Er hat neben mir im Auto gesessen.«

»Braucht er ärztliche Hilfe?«

Ohne Vorwarnung streckt der Polizist seine Hand aus.

»Fassen Sie ihn nicht an!«, sage ich.

Die Hand bleibt in der Luft hängen, und der Beamte starrt mich an.

»Er mag keinen Körperkontakt.«

Der Polizist zögert eine Weile, ehe er seine Hand zurückzieht.

»Verstehe. Nehmen Sie sich die Zeit, die Sie brauchen, dann unterhalten wir uns später.«

Sie lassen uns allein im Wohnzimmer zurück. Fabian atmet immer heftiger und knetet die Hände immer hektischer.

»Die Polizei!«, zischt er mir zu.

»Ich weiß. Ganz ruhig.«

Er zittert am ganzen Körper.

»Du kannst im Gefängnis landen.«

Am Ende muss er sich auf seine Hände setzen, um sie zur Ruhe zu bringen.

»Nein«, sage ich. »Es war ein Unfall.«

Der Polizist notiert sich meine Aussagen. Wir sitzen uns gegenüber am Küchentisch der Familie Andersson.

»Leider müssen wir das Auto beschlagnahmen.«

»Okay«, sage ich. »Aber warum? Was müssen Sie denn prüfen?«

»Reine Routine. Wir müssen eine technische Untersuchung machen.«

Ich betrachte ihn eine ganze Weile. Er hat ein nettes Gesicht mit freundlichen Augen.

Auf der anderen Seite der Tür höre ich Bellas aufgeregte Stimme, Williams verzweifelte Fragen und Gun-Britt, die keine Antworten weiß.

All das stürmt auf mich ein, und es kommt zum Totalcrash, als die Gefühle und Gedanken aufeinandertreffen und mir Tränen in die Augen treten.

»Wissen Sie, wie es Bianca geht? Ist es ernst?«

»Dazu habe ich leider keine Informationen«, sagt der Polizist.

»Verdammt! Was hab ich nur getan?«

Er gibt mir ein Glas Wasser und ein paar Taschentücher.

»Ich verstehe, dass es schwer für Sie ist, aber ich muss Ihnen ein paar Fragen stellen. Was ist passiert? Woran erinnern Sie sich?«

Ich schließe die Augen und bohre meinen rechten Zeigefinger in die dünne Haut der linken Handfläche.

»Ich habe sie nicht gesehen.«

»Wir glauben, dass sie in dem Moment mit dem Fahrrad aus der Einfahrt gekommen ist, als Sie auf den Hof einbogen.«

»Ja.«

So muss es gewesen sein.

»Aber Sie haben sie nicht gesehen?«

»Nein.« Das stimmt nicht. »Oder doch, ich habe sie gesehen, ich habe das Fahrrad gesehen, irgendwas Rotes, aber da war es schon zu spät. Ich habe zu spät gebremst.«

Der Knall hängt noch immer als Echo in meinem Kopf.

»Ich habe geschrien. Ich weiß noch, dass ich geschrien habe. Dann habe ich gebremst.«

Der Polizist macht sich weitere Notizen auf seinem Block.

»Hatten Sie es eilig?«

»Nein, gar nicht.«

»Wie schnell sind Sie gefahren? Ist ja eine ziemlich enge Kurve, wenn man auf den Hof einbiegt.«

»Ich habe nicht auf den … den …«

»… den Tacho geschaut?«

»Ja, nein, ich weiß es nicht mehr.«

Der kalte Schweiß läuft mir unter der Bluse entlang. Es kommt mir so vor, als würde ich meinen Körper verlassen, hinauf an die Decke schweben und von dort auf das Geschehen hinunterschauen. Jemand ganz anders sitzt dort und beantwortet die Fragen des Polizisten.

»Ich versteh das nicht. Wie konnte ich sie nur anfahren?«

Der Polizist schreibt weiter. Ich versuche, ruhiger zu atmen, aber jedes Mal, wenn ich Luft einsauge, brennt es in der Brust.

»Ihr Sohn war auch im Auto. Fabian, oder?«

»Ja.«

»Wie alt ist er?«

»Fünfzehn.«

Der Polizist nickt und schreibt. Ich frage mich, was ich ihm über Fabian erzählen soll.

»Sie müssen nicht mit ihm reden, oder?«, will ich wissen. »Ich weiß nicht, ob er das packt. Er steht unter Schock.«

»Das wird wohl nicht nötig sein«, entgegnet der Polizist.

Ich schließe die Augen und sehe wieder Bianca auf dem Fahrrad vor mir, höre die quietschenden Bremsen und den Knall.

»Und was ist, wenn sie …«

Die Angst schreit in mir.

»Wissen Sie …«, setzt der Polizist an.

»Es war meine Schuld«, schniefe ich.

»Manchmal passieren schreckliche Dinge, ohne dass jemand daran schuld sein muss«, sagt er.

Ich weiß nicht, ob er selbst daran glaubt.