10,99 €

Mehr erfahren.

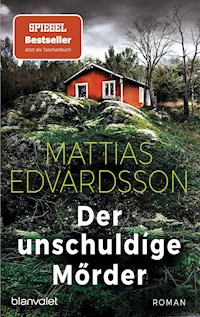

- Herausgeber: Limes Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Ein Doppelmord, drei Verdächtige und nur eine Wahrheit – der nervenzerreißend spannende Roman von SPIEGEL-Bestsellerautor Mattias Edvardsson.

Bill verliert seine Frau an Krebs und wird nicht nur zum Witwer sondern auch zum alleinerziehenden Vater. Um seine Rechnungen bezahlen zu können, vermietet er ein Zimmer an die Jurastudentin Karla.

Karla arbeitet als Reinigungskraft für Steven und Regina Rytter. Schnell merkt sie, dass mit dem Paar etwas ganz und gar nicht stimmt. Denn warum verlässt die Ehefrau des angesehenen Arztes nie ihr abgedunkeltes Schlafzimmer?

Jennica, die ehemals beste Freundin von Bills verstorbener Frau, steckt mitten in einer Lebenskrise. Als sie Steven über eine Dating-App kennenlernt, scheint sie ihr Glück gefunden zu haben.

Doch dann werden Steven und seine Frau tot in ihrem Haus aufgefunden …

Sie lieben meisterhaft erzählte skandinavische Spannung? Dann lesen Sie auch die anderen Romane von Mattias Edvardsson.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 461

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Buch

Bill verliert seine Frau an Krebs und wird von einem Tag auf den anderen alleinerziehender Vater. Um seine Rechnungen bezahlen zu können, vermietet er ein Zimmer an die Jurastudentin Karla.Karla arbeitet als Reinigungskraft für Steven und Regina Rytter. Schnell merkt sie, dass mit dem Paar etwas ganz und gar nicht stimmt. Denn warum verlässt die Ehefrau des angesehenen Arztes nie ihr abgedunkeltes Schlafzimmer?

Jennica, die ehemals beste Freundin von Bills verstorbener Frau, steckt mitten in einer Lebenskrise. Als sie Steven über eine Dating-App kennenlernt, scheint sie ihr Glück gefunden zu haben.

Doch dann werden Steven und seine Frau tot in ihrem Haus aufgefunden – und Bill wegen Mordes verhaftet …

Autor

Mattias Edvardsson lebt mit seiner Frau und den beiden gemeinsamen Töchtern außerhalb von Lund in Skåne, Schweden. Wenn er keine Bücher schreibt, arbeitet er als Gymnasiallehrer und unterrichtet Schwedisch und Psychologie. Mit seinen Romanen »Die Lüge«, »Der unschuldige Mörder« und »Die Bosheit« eroberte er auf Anhieb die SPIEGEL-Bestsellerliste und wurde nicht nur von den Lesern gefeiert, sondern auch von der Presse hochgelobt. Mit »Die Wahrheit« erscheint jetzt der vierte Roman des Bestsellerautors bei Limes.

Von Mattias Edvardsson bereits erschienen

Der unschuldige Mörder · Die Lüge · Die Bosheit · Die Wahrheit

Besuchen Sie uns auch auf www.instagram.com/blanvalet.verlag und www.facebook.com/blanvalet

MATTIAS EDVARDSSON

DIE WAHRHEIT

ROMAN

Deutsch von Annika Krummacher

Die Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel »En Familjetragedi« bei Forum, Stockholm.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Copyright der Originalausgabe © 2021 by Mattias Edvardsson

Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2023 by Limes in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München

Redaktion: Friederike Arnold

Covergestaltung und -motiv: www.buerosued.de

JaB · Herstellung: DiMo

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

ISBN 978-3-641-29385-7V003

www.limes-verlag.de

Für Kajsa, Ellen und Tove.Für immer und ewig.

Bericht der ersten Polizeistreife am Tatort

Die Streife Larsen und Hemström fährt zur angegebenen Adresse in Lund, nachdem der Bewohner des Hauses nicht an seinem Arbeitsplatz erschienen ist.

Das große Backsteingebäude liegt ein wenig zurückgesetzt, auf der Einfahrt parkt ein Auto der Marke Tesla. Ich öffne das Gartentor und betätige die Klingel neben der Haustür, während PM Hemström das Autokennzeichen des Teslas überprüft.

Ich spähe durch die verglaste Haustür. Im Flur hängen ein Sakko und ein paar Jacken. Auf einem niedrigen Regal steht ein Paar Schuhe. Ich klingele mehrmals, doch niemand öffnet.

Zusammen mit PM Hemström gehe ich einmal ums Gebäude. Wir haben den Eindruck, dass niemand zu Hause ist. Alle Lampen sind ausgeschaltet und sämtliche Jalousien heruntergelassen, doch dann bemerke ich am Küchenfenster einen Spalt zwischen den Lamellen der Jalousie.

PM Hemström hilft mir, ein paar Äste zur Seite zu schieben, damit ich das Blumenbeet betreten kann. Ich recke mich, um besser zu sehen. Als ich mit meiner Taschenlampe durch den Spalt zwischen den Lamellen leuchte, fällt mein Blick auf eine perfekt aufgeräumte Küche. Zwei Gläser stehen auf der Arbeitsplatte, über einer Stuhllehne hängt eine Strickjacke.

Erst als ich den Lichtkegel auf den Fußboden richte, entdecke ich eine Person, die in stabiler Seitenlage neben dem Tisch liegt. Nur die Umrisse sind zu erkennen, das Gesicht ist von mir abgewandt. Ich klopfe an die Fensterscheibe und versuche, Aufmerksamkeit zu erregen, doch niemand reagiert.

PM Hemström gibt über Funk durch, dass wir eine Person angetroffen haben, zu der wir keinen Kontakt bekommen, woraufhin wir die Anweisung erhalten, das Haus zu betreten, um die Situation zu klären.

Ich schlage die Scheibe in der Haustür ein, stecke die Hand hinein und öffne von innen. Ich betrete das Haus, dicht gefolgt von PM Hemström. Wir leuchten mit unseren Taschenlampen, bis wir an der Wand einen Lichtschalter entdecken.

Dann gehen wir geradeaus durch den Flur zur Küche, Dabei machen wir uns bemerkbar und rufen, dass wir von der Polizei sind. Eine Frau liegt reglos auf dem Küchenfußboden. Während PM Hemström mit der Taschenlampe leuchtet, untersuche ich sie und stelle schon bald fest, dass sie tot ist.

Gemeinsam beschließen wir, das restliche Haus zu durchsuchen. PM Hemström sieht im Wohnzimmer nach, während ich die Badezimmertür und die Tür zum begehbaren Kleiderschrank öffne. Dabei stoße ich auf nichts Auffälliges.

Über die Treppe im Flur gelangen wir ins Obergeschoss. Ich lasse den Lichtkegel über die Wände wandern und stelle fest, dass es drei Türen gibt.

PM Hemström inspiziert die Toilette, während ich zur ersten Tür gehe. Sie steht einige Zentimeter offen, und ich schiebe sie mit dem Fuß auf, während ich den Lichtkegel ins Zimmer richte.

Die Jalousien sind heruntergelassen und alle Lampen ausgeschaltet. An der Wand steht ein Bett, auf dem eine weitere Leiche liegt.

Ludvig Larsen, im Dienst

KARLA

Zehn Wochen früher

Das Haus ist gigantisch. Wenn ich auf dem Gartenweg vor der Tür stehe, versperrt das Dach den kompletten Himmel. Die Vorhänge sind zugezogen, und von einem der Fensterbretter starren zwei schwarze Vögel auf mich herab. Rechts und links der Haustür wachen zwei Löwen aus Bronze.

Kaum zu glauben, dass hier nur zwei Menschen wohnen. Aber das hat Lena von der Reinigungsfirma mir so gesagt, und sie hat ja wohl keinen Grund zu lügen. Obwohl ihr Blick seltsam geflackert hat, als sie von den Kunden in dem großen Haus in der Linnégatan erzählt hat. Steven und Regina Rytter.

Ehe ich klingele, sehe ich noch mal im Handy nach, ob die Adresse stimmt. Dann hole ich tief Luft, während der Gong durchs Haus schallt. Als der Mann öffnet, muss ich mich räuspern, ehe ich ein paar unzusammenhängende Worte hervorbringe.

»Richtig«, sagt er und lächelt. »Ich habe gehört, dass die Firma jemand Neues schicken wollte.«

Lena im Büro hat recht. Er sieht wirklich aus wie ein Filmstar.

»Ich heiße Karla«, sage ich.

Ich probiere, meinen Dialekt zu unterdrücken, doch das funktioniert offenbar nicht besonders gut.

»Aus Norrland?«, fragt der Mann, der aussieht, als wäre er zwischen vierzig und fünfzig.

»Ja«, antworte ich halb ironisch.

Er lächelt trotzdem, und sein Händedruck ist warm und fest.

»Steven Rytter«, sagt er. »Ich werde Ihnen zeigen, wo die Putzsachen stehen.«

Ich stelle meine Schuhe aufs Regal und folge ihm durch einen breiten Flur mit Spiegeln und einem Kronleuchter. Die Möbel sind rustikal und etwas altmodisch, die Decken hoch, und das Geländer der großzügigen Treppe ist mit hübschen Schnörkeln versehen, vermutlich handgeschnitzt.

»Wie schön es hier ist«, sage ich, bereue es aber schon im nächsten Moment. Ich bin hier, um zu arbeiten, nichts anderes.

Steven Rytter scheint meine Bemerkung gar nicht gehört zu haben und öffnet die Tür zu einer Kammer mit Besen, Staubsauger, Wischmopp und etlichen Putzmitteln und Sprays.

»Falls irgendwas fehlen oder ausgehen sollte, geben Sie mir einfach Bescheid, dann besorge ich es. Sie kommen weiterhin montags und mittwochs, oder?«

Ich nicke. Montags und mittwochs. Jedes Mal vier Stunden. Es klang total übertrieben, als Lena mir von dem Auftrag erzählt hat. Ich meine, wer beschäftigt schon zweimal wöchentlich eine Reinigungskraft? Aber nun ist mir klar, dass es Zeit braucht, ein so großes Haus zu putzen.

»Studieren Sie?«

Steven Rytter nimmt mich in Augenschein, noch immer lächelnd.

Vielleicht klingt es albern, aber mir wird innerlich ganz warm. Ich – eine Studentin? Endlich ist es so weit. Und offenbar sieht man es mir sogar an.

»Ich werde Jura studieren«, erkläre ich so stolz, dass es beinahe etwas arrogant klingt. »Das Putzen ist nur ein Nebenjob.«

Selbst wenn ich den Studienzuschuss komplett in Anspruch nehme, sind die Lehrbücher sauteuer, und der Wohnungsmarkt in Lund ist in den letzten Jahren völlig gaga. Die Leute bezahlen zehntausend Kronen im Monat für eine Einzimmerwohnung. Ich habe unglaubliches Glück, dass ich diesen Job gefunden habe.

»Jura ist interessant«, sagt Steven Rytter. »Ich habe damals auch darüber nachgedacht, mich dann aber letzten Endes für Medizin entschieden.«

»Sind Sie Arzt?«

Steven Rytter nickt lächelnd. Er sieht tatsächlich aus, als käme er direkt aus Grey’s Anatomy.

»Schauen Sie sich ruhig um«, sagt er und lässt mich allein in der Besenkammer zurück.

Ein oder zwei Minuten stehe ich ratlos vor den ganzen Putzmitteln. Ich drücke an ein paar Geräten herum, bei einigen weiß ich nicht einmal, wie und wofür man sie verwendet. Aber das kann doch nicht so schwer sein, oder? Zu Hause habe ich die Wohnung geputzt, seit ich vier war.

Ich trage einen Eimer, Schwämme und Bürsten in den Flur. Steven Rytter kniet mit einem Schuhlöffel in der Hand vor der Haustür.

»Soll ich alle Böden feucht wischen?«, frage ich.

In manchen Räumen gibt es auf Hochglanz lackierte Dielenböden, die bestimmt empfindlich gegen Nässe sind.

»Machen Sie es so, wie Sie es für richtig halten«, sagt Steven Rytter und zieht sich seine Schuhe an. »Wischen Sie sie feucht, wenn Sie denken, dass es nötig ist.«

Die anderen Kunden, zu denen ich diese Woche gegangen bin, haben mir bis ins letzte Detail erklärt, wie ich putzen soll. Einige haben von ihren Häusern und Wohnungen gesprochen, als seien es ihre Kinder, aber Steven Rytter wirkt beinahe desinteressiert. Das ist natürlich ganz angenehm. Acht Stunden pro Woche in diesem Haus bedeutet leicht verdientes Geld.

Steven Rytter steht auf und streicht sein Hemd glatt. Für einen kurzen Moment haben wir Blickkontakt, doch er schaut gleich wieder weg und räuspert sich.

»Hat die Reinigungsfirma meine Frau erwähnt?«

Ich sehe Lenas zögernde Miene vor mir, erinnere mich aber nur, dass die Frau Regina heißt.

»Nein, warum?«

Er geht zur Treppe und bedeutet mir mit einer Geste, ihm zu folgen.

»Sie liegt da oben.«

Das klingt seltsam.

Ich bleibe auf der untersten Treppenstufe stehen.

Steven Rytter dreht sich um, seine Hand ruht auf dem Treppengeländer. Jetzt wirkt er nicht mehr so filmstarmäßig. Er hat den Kopf gesenkt und ist ein wenig in sich zusammengesackt.

»Meine Frau ist krank«, sagt er.

BILL

Noch nie habe ich die Miete zu spät überwiesen. Andere Rechnungen lassen sich vielleicht aufschieben, aber Miete und Strom müssen rechtzeitig bezahlt werden. Das hat mein Vater mir beigebracht.

Miranda hätte durchgedreht, wenn sie davon gewusst hätte. Vor einigen Jahren habe ich einen Brief von einem Inkassounternehmen bekommen. Es stellte sich als ein Versehen heraus, aber Miranda benahm sich, als wäre es der Weltuntergang.

»Ein paar Sachen kriegt doch wohl jeder hin«, sagte sie. »Pünktlich kommen, sich fürs Essen bedanken und nie etwas kaufen, was man sich nicht leisten kann.«

Ihr sozialer Hintergrund unterscheidet sich deutlich von meinem.

Für Miranda war fast alles ganz einfach.

Sie hat unsere Wohnung gefunden, eine Dreizimmerwohnung am Karhögstorg in Järnåkra. Vierter Stock, ziemlich zentral.

Jetzt steht die Balkontür offen, die Sonne scheint, und ich sitze auf dem Sofa, der Laptop auf dem Schoß. Ich logge mich erneut bei meiner Onlinebank ein, um mir die Nullen auf dem Konto anzusehen.

Ohne Miranda wäre ich wohl nie in Lund gelandet. Sie war in Lund geboren und aufgewachsen, durch ihre Familie und ihren Freundeskreis hier verwurzelt und konnte sich nicht einmal im Traum vorstellen, woanders zu wohnen.

Meine eigene Kindheit war ein einziger Umzug von einem Ort zum anderen gewesen. Wenn mich die Leute fragen, wo ich herkomme, nenne ich einen Ort in Östergötland, aber eigentlich nur, um irgendeine Antwort parat zu haben. Im Grunde habe ich mich immer entwurzelt gefühlt.

Ich bin auch mit Lund nicht sonderlich verbunden, aber es ist Sallys Zuhause. Ich weiß, wie es sich für ein Kind anfühlt, aus der gewohnten Umgebung gerissen zu werden. Das will ich Sally nicht antun. Unter keinen Umständen. Wir bleiben in Lund.

Miranda und ich wollten eigentlich heiraten. Ich hatte schon um ihre Hand angehalten, als wir Sally erwarteten, aber die Trauung wurde verschoben. Miranda träumte von einer Märchenhochzeit mit einem bombastischen Fest, doch dazu fehlten uns die finanziellen Mittel. Und irgendwann war es zu spät zum Heiraten.

Lange Zeit war Miranda die Haupternährerin. Ich habe an der Uni Filmwissenschaft studiert, in einem Kino gejobbt, Rezensionen geschrieben und ein paar halbwegs gute Texte für ein Internetmagazin. Beinahe zehn Jahre lang stand ich an der Kinokasse, riss Eintrittskarten ab und füllte bunte Pappkartons mit Popcorn. Das Kino kam gut über die Runden. Wir überlebten die mörderische Konkurrenz, erst The Pirate Bay und später Netflix und HBO, aber als Miranda erkrankte, musste ich immer mehr Abendschichten absagen, weil ich mich um Sally kümmern musste. Anfangs war meine Chefin verständnisvoll und mitfühlend (alles andere wäre ja noch schöner gewesen!), aber als ich nach meiner Krankschreibung im Winter zurückkam, waren kaum noch Arbeitsschichten zu vergeben, und vor drei Monaten wurde mir offiziell gekündigt.

Die Zahlungserinnerung wegen der Miete kam vor einer Woche per Post und versetzte mich in totale Panik. Seitdem suche ich überall in der Stadt nach einem Job. Meine Sachbearbeiterin im Arbeitsamt ist zwar sehr nett und ermutigt mich, aber ich bezweifle stark, dass sie mir eine Stelle besorgen wird. Dabei bin ich kein hoffnungsloser Fall, ich kann viele Dinge ganz gut, bin serviceorientiert und positiv, und obwohl Miranda behauptete, ich hätte zwei linke Hände, kann ich ordentlich zupacken. Ich bin bereit, jeden beliebigen Job anzunehmen, solange ich abends und am Wochenende zu Hause bei Sally sein kann, doch in dieser Stadt wimmelt es nur so von jungen, hungrigen Studenten mit Bestnoten und beeindruckendem Lebenslauf. Und das Arbeitsamt ist auch nicht mehr das, was es mal war. Sogar meine Sachbearbeiterin sagt, dass sich die meisten Leute ihre Jobs selbst beschaffen. Eigeninitiative und gute Kontakte – darauf kommt es an. Deshalb sitze ich ja auch vor dem Computer und hake auf meiner Excelliste die Unternehmen in Lund ab.

Als Sally von der Schule nach Hause kommt, habe ich Pfannkuchen gebacken. Sie bestreicht sie mit einer dicken Schicht Marmelade, rollt sie zusammen und isst sie mit den Fingern.

Ich setze mich ihr gegenüber und frage mich, wo ich meine Hände lassen soll.

»Ich habe mir etwas überlegt«, sage ich schließlich.

Sally leckt sich über den Mund, allerdings ist die Marmelade weit oben am Ohr gelandet.

Sie weiß, dass wir wenig Geld haben. Auch wenn ich versucht habe, es vor ihr zu verbergen, habe ich den Verdacht, dass sie die Situation durchschaut hat. Seit Wochen kein McDonald’s, kein O’boy-Schokopulver im Vorratsschrank. Vor zwei Monaten waren wir zuletzt im Kino.

»Ich habe mir überlegt, dass wir einen Untermieter suchen«, sage ich, nehme die Hände vom Tisch und lege sie auf meine Knie. »Nur über den Sommer oder so.«

»Ein Untermieter? Was ist das?«

»Jemand, der eine Wohnmöglichkeit braucht. Vielleicht ein Student.«

»Und der soll hier wohnen?«, fragt Sally. »Zu Hause bei uns?«

»Wir müssen uns Küche und Badezimmer teilen. Weil du sowieso jede Nacht bei mir schläfst, habe ich mir gedacht, dass wir deine Sachen ins Schlafzimmer stellen könnten. Nur für eine Weile. Über den Sommer vielleicht.«

Eigentlich ist es der denkbar schlechteste Zeitpunkt. Viele Studenten verlassen Lund Anfang Juni. Die meisten müssen im Sommer keine Miete für ihre Wohnheimzimmer zahlen. Aber ich kann nicht warten.

Sally schiebt sich den letzten Rest ihrer Pfannkuchenrolle in den Mund.

»Dann muss es aber eine Untermieterin sein.«

»Eine Frau?«

Sie kaut mit offenem Mund.

»Ja, ein bisschen wie Mama.«

Ich sehe weg. Es brennt hinter meinen Augenlidern.

Dabei heule ich eigentlich nie.

Weder Miranda noch ich konnten gut Gefühle zeigen. Nach der ersten Untersuchung im Krankenhaus saßen wir abends am Küchentisch, nachdem Sally eingeschlafen war. Sehr sachlich und ohne irgendwelche Emotionen teilte mir Miranda die Vermutung der Ärzte mit. So als würde es um eine banale Erkältung gehen. Wir nickten uns zu, ihre Ruhe wirkte ansteckend, und gemeinsam beschlossen wir, dass alles gut werden würde.

Das Ganze wäre sicher viel schlimmer für Sally gewesen, wenn wir nicht in der darauffolgenden Zeit unser inneres Gleichgewicht hätten wahren können. Nicht einmal auf der Beerdigung verlor ich die Fassung.

Doch jetzt, wo wir riskieren, die Wohnung zu verlieren, kann ich mich nicht mehr zurückhalten. Ich stehe abrupt auf und bedecke mein Gesicht mit den Händen, während ich ins Badezimmer laufe.

Später am Abend poste ich die Anzeige auf Facebook. Zimmer vorübergehend zu vermieten.

Wie immer kommt Sally nachts zu mir. Kurz nach Mitternacht werde ich von den schleichenden Schritten ihrer kleinen Füße geweckt. Wortlos kriecht sie auf Mirandas Seite, und kurz darauf tastet ihre Hand unter der Decke.

»Papa?«

»Ich bin hier«, flüstere ich. »Schlaf gut, mein Schatz.«

»Okay«, sagte Sally wie jedes Mal.

Es dauert nie lange, bis ihre Hand sich in meiner entspannt und ihr Atem schwerer wird.

Das Einzige, was mir etwas bedeutet, ist, dass Sally sich geborgen fühlt.

JENNICA

An den Tischen vor dem Lokal auf dem Stortorget wimmelt es von freitäglich entspannten After-Work-Leuten. Was habe ich mir eigentlich dabei gedacht? Das Risiko, einem bekannten Gesicht zu begegnen, dürfte hundert Prozent betragen.

Das letzte Stück bis zum Restaurant halte ich zwischen den Sonnenschirmen der Bar im Freien nach ihm Ausschau. Eine Sache habe ich nach fünf Jahren auf Tinder gelernt: Die Frage ist nicht, ober anders aussieht als auf den Fotos, sondern, wie sehr sein Aussehen abweicht.

Auf dem Bürgersteig vor dem Eingang wühle ich in der Handtasche nach meinem Lipgloss, als eine Hand auf meinem Arm landet.

»Jennica? Hallo!«

Seine Fotos waren erstaunlich realitätsnah. Die meisten anderen Siebenundvierzigjährigen haben vermutlich eine Halbglatze und ein Bäuchlein.

Ich bin positiv überrascht.

»Ist es okay, wenn wir drinnen sitzen? Ich habe mir gedacht, es ist dort ruhiger.«

Er lächelt ganz selbstverständlich, und man kann sich ihm nur schwer entziehen.

Zusammen gehen wir durch das sommerlich stickige Restaurant zu einem der hintersten Tische, wo er den Stuhl für mich herauszieht wie ein richtiger Gentleman. Eindeutig anders als der achtundzwanzigjährige IT-Typ, mit dem ich letztes Wochenende verabredet war.

»Tut mir leid, dass ich es sage, aber ich bin wirklich erleichtert.« Er hängt sein Sakko über die Stuhllehne und nimmt mir gegenüber Platz. »Bei Tinder weiß man ja nie so genau. Die Leute bearbeiten die Fotos wie wild.«

»Schön, dass du das sagst. Ich habe genau dasselbe gedacht.«

Er lacht.

»Können wir etwas vereinbaren?«, fragt er und legt seine große behaarte Hand neben das Besteck auf den Tisch. »Wenn du das Gefühl hast, dass ich eine Niete bin, dann stehst du nach der Vorspeise auf und gehst aufs Klo. Ich verspreche, dass ich mich nie wieder melde und kein bisschen enttäuscht sein werde. Oder, na ja, natürlich wäre ich furchtbar enttäuscht, aber ich verspreche, es für mich zu behalten.«

»Dito«, sage ich. »Nach der Vorspeise, während des Essens, wann immer du willst. Einfach aufstehen und gehen. Nohardfeelings, ich schwöre es.«

Er zwinkert mir zu. Seine Hand bleibt auf dem Tisch liegen.

»Sorry«, sagt er. »Ich habe mich gar nicht vorgestellt. Steven.«

»Jennica.« Ich nicke und kichere albern. »Ich habe gedacht, du würdest mit diesem sexy britischen Akzent reden.«

»Das kann ich natürlich auch«, sagt Steven mit einem starken britischen Akzent. »Meine Mutter kommt aus Schottland. Mein Vater wollte mich Stefan nennen, aber meine Mutter konnte das kaum aussprechen, also ist Steven daraus geworden.«

Was für ein Glück.

»Meine Eltern haben einen ähnlichen Kompromiss geschlossen. Mein Vater wollte mich Jenny nennen, und meine Mutter war für Annica.«

»Wunderbar«, sagt Steven. »Wir sind beide das Ergebnis einer Einigung. Es ist doch schön, wenn Menschen gut miteinander auskommen, oder?«

Ich verkneife mir eine Antwort.

Es gibt in meinem Hinterkopf eine ganze Vorlesung darüber. Wie meine Mutter und viele andere Frauen offenbar beim Finden eines Kompromisses immer den Kürzeren gezogen haben.

Ich lächele und hoffe auf eine bessere Gelegenheit für diesen Vortrag.

»Dann haben wir zumindest eines gemeinsam. Könnte schlimmer sein.«

Steven lacht. Er überfliegt die Speisekarte und entscheidet sich schnell für den Fisch.

»Ich überlege, ob ich das Flank-Steak nehmen soll«, sage ich.

Steven schüttelt den Kopf.

»Ein gutes Flank-Steak bekommt man kaum. Das Fleisch soll dick und gleichzeitig zart sein. Roastbeef und Rinderfilet kriegen die meisten Köche hin. Ich würde nicht das Risiko eingehen, mir in diesem Lokal ein Flank-Steak zu bestellen.«

Ich werfe ihm einen erstaunten Blick zu.

»Natürlich ist das deine Sache«, fährt er fort. »Aber beschwer dich nicht hinterher, dass du an einem zähen Fleischstück herumsäbeln musst. Ich habe dich gewarnt.«

Mir gefällt seine forsche Art. Er sagt, was er denkt. Außerdem scheint er zu wissen, wovon er spricht.

»Dann probiere ich auch den Fisch«, sage ich.

Steven lächelt zufrieden.

»Was den Wein betrifft, was bevorzugst du da?«

Ich zucke mit den Schultern.

»Weißwein? Hochprozentig?«

Er lacht laut. Der Kellner wirft uns einen verwunderten Blick zu.

»Wie wär’s mit einem Pouilly-Fumé?«, schlägt Steven vor.

Klingt nach einer Pferderasse, aber das Essen ist ja schon bestellt.

»Perfekt«, sage ich.

Während der Kellner sich die Bestellung notiert, entsteht ein kurzes Schweigen. Es ist mir so unangenehm, dass ich die erstbeste Frage ausspucke, die in meinem Gehirn landet.

»Und du bist also Arzt?«

Unglaublich bescheuert, denn jetzt wird er erwarten, dass ich im Gegenzug von meiner Arbeit erzähle.

»Kinderarzt«, sagt Steven. »Vor meiner Facharztzeit war ich zwei Jahre in Südafrika bei Ärzte ohne Grenzen. Es war furchtbar, das ganze Leid zu sehen, aber die glücklichen und dankbaren Gesichter der Kinder sind einfach etwas Wunderbares. Da habe ich beschlossen, weiter mit Kindern zu arbeiten.«

»Wie schön«, sage ich wenig originell.

»Erzähl von dir«, entgegnet Steven lächelnd. »Ich bin so neugierig.«

Was soll ich sagen? Er rettet hungernde Kinder in Afrika, während ich tagsüber pro forma studiere, um mich nicht arbeitslos melden zu müssen, und abends am Telefon Wahrsagerin spiele.

»Ich studiere noch«, sage ich und spiele ein bisschen an der Serviette herum. »Im Moment mache ich einen Kurs im Fach Entwicklungszusammenarbeit. Ich habe mir überlegt, dass ich gern im Ausland arbeiten würde, vielleicht in einer Hilfsorganisation oder so, aber ich bin mir nicht mehr so sicher.«

»Interessant«, sagt Steven.

Er hat einen durchdringenden Blick, tiefgründig und hellblau, beinahe transparent.

»Ich will mehr wissen«, sagt er. »Wer bist du? Wer ist der Mensch hinter dem Tinderprofil?«

Ich lache.

»Komm schon«, meint Steven. »Ich bin zu alt für Spielchen und so einen Quatsch.«

»Ich bin ja nicht mal dreißig. Also versuche ich wohl noch immer, herauszufinden, wer ich bin.«

»Das hat nichts mit dem Alter zu tun«, erwidert Steven. »Man hört nie auf, darüber nachzudenken, wer man ist.«

»Vielleicht nicht. Aber im Moment ist es ziemlich offensichtlich, dass ich die Einzige in meinem Umfeld bin, die weder eine Familie hat noch Karriere macht. Man könnte es auch Dreißigerkrise nennen.«

Man kann mir zumindest nicht vorwerfen, mich unter Vorspiegelung falscher Tatsachen zu verkaufen. Kein Wunder, dass meine Karriere im Telemarketing ungefähr so langlebig war wie eine Eintagsfliege.

»Dreißig! Ach, als ich noch so jung war …«, sagt Steven. »Spaß beiseite. Ich weiß noch gut, wie das war. Mit dreißig hatte ich eigentlich keine feste Beziehung. Ich habe meine ganze Zeit mit Studieren und Partys verbracht. Eines Tages hab ich dann gemerkt, dass alle anderen erwachsen und seriös geworden sind. Als hätte ich als Einziger keinen Platz im Leben gefunden. Diese Phase war ziemlich anstrengend.«

»Ganz genau!«

Er versteht mich wirklich. Wir heben die Gläser und prosten uns zu, als der Kellner unseren Fisch bringt.

»Ich habe letzte Woche ein großartiges Buch gelesen«, sagt Steven, ohne sein Glas abzustellen. »Dreihundert Seiten stark, über Aale. Ich dachte, ich hätte nicht das geringste Interesse an Aalen, aber da hatte ich mich ziemlich getäuscht.«

»Das Evangelium der Aale? Das habe ich auch gelesen. Wirklich ein gutes Buch, oder?«

»Unglaublich faszinierend. Ich hatte zwar gehört, dass alle Aale in der Sargassosee geboren werden, aber im Buch steht ja noch viel mehr. Ein verblüffendes Tier!«

»Ja, nicht wahr?«

Ich muss mir beinahe in den Arm kneifen. Ein Mann, der sich beim ersten Date über Bücher unterhalten will? Wann habe ich das zuletzt erlebt?

»Was ist das hier eigentlich für ein Fisch?«

Ich stecke die Gabel in den weißen Fisch auf meinem Teller.

»Seehecht«, sagt Steven.

Ich sehe ihm in die Augen.

»Die sind nicht ganz so geheimnisvoll, oder?«

»Gar nicht«, sagt Steven und schiebt sich einen großen Bissen in den Mund.

Wie in Zeitlupe zermalmen seine breiten Kiefer das Essen. Mein Blick bleibt an ihm hängen.

»Was ist?« Steven lacht und wischt sich die Lippen mit der Stoffserviette ab.

»Nichts.«

Auch ich kann mir ein Lachen nicht verkneifen.

Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, was los ist.

Als der Seehecht aufgegessen ist, haben wir alles abgehandelt – von der globalen Erwärmung und Greta Thunberg bis zu MeToo und Dylans Nobelpreis. Auch wenn Steven bei vielen Themen feste Meinungen zu haben scheint (die globale Erwärmung muss in erster Linie durch die Vereinten Nationen und China gestoppt werden, MeToo war auf Systemebene dringend nötig, aber Volkstribunale taugen nichts, und obwohl Bob Dylan der beste Rockpoet der Welt ist, sollte der Nobelpreis an richtige Schriftsteller gehen, die richtige Bücher schreiben), lässt er mich immer ausreden und wirkt aufrichtig, als er sagt, dass er durchaus willens sei, seine Ansichten noch einmal zu überdenken.

»Entschuldigst du mich einen Moment?«, fragt er und schiebt seinen Stuhl nach hinten.

»Kein Problem. Wir haben ja einen Deal.«

Er lacht, und ich ziehe mein Handy aus der Handtasche, als er um die Ecke verschwindet. Ich schreibe in unserer Messenger-Gruppe, die noch immer unter dem Namen Tinderzentrale läuft, kurz über mein Date. Dann stelle ich fest, dass sein Sakko weg ist. Mein Herz klopft schneller. Ich recke mich und halte Ausschau nach ihm.

Verdammt. Natürlich hat er den Notausgang gewählt. Ich bringe es nicht einmal fertig, mir noch ein Glas Wein zu bestellen.

In unserem Gruppenchat kommen sofort Reaktionen in Gestalt von Emojis mit klatschenden Händen und ausgestreckter Zunge. Wie immer ist es Rebecka, die sich als Einzige traut zu schreiben, was alle anderen denken.

Sex?

Ich antworte mit einem Smiley mit Sonnenbrille.

»Simst du gerade mit deinem anderen Date?«, fragt Steven.

Er steht hinter mir und hat sich das Sakko über die Schultern gehängt. Erleichtert stecke ich das Handy wieder ein.

»Ich habe mit ein paar Freundinnen eine Messenger-Gruppe, in der wir uns gegenseitig informieren, dass auf unseren Dates alles in Ordnung ist.«

»Clever«, sagt Steven. »Man kann heutzutage nicht vorsichtig genug sein.«

Ich schaffe es, die traurige Tatsache zu umschiffen, dass die Tinderzentrale ein Relikt aus besseren Zeiten ist. Nur ich bin noch bei Tinder aktiv. Die anderen sitzen vermutlich um diese Zeit zu Hause auf dem Sofa und dösen.

»Darf es ein Nachtisch sein?«, fragt der Kellner und reicht uns zwei Dessertkarten.

Ich sehe sie mir an, kann mich aber nicht konzentrieren.

»Vor einer Woche wollte ich schon Tinder löschen«, sagt Steven und gießt den letzten Rest aus der Weinflasche in mein Glas. »Jetzt bin ich froh, dass ich noch durchgehalten habe.«

»Warst du lange bei Tinder?«, frage ich.

»Na ja, ich habe mit ziemlich vielen gechattet. Aber ich habe mich nur mit einer Handvoll getroffen.«

Einer Handvoll? Was heißt das? Fünf? Nie im Leben werde ich ihm erzählen, wie ich jahrelang das Angebot bei Tinder abgegrast und dabei die Altersspanne immer weiter hochgesetzt habe.

»Früher war es einfacher«, sage ich mit einem Seufzer. »Als man den Nachbarsjungen geheiratet hat oder die Eltern einem den Partner ausgesucht haben.«

Steven faltet die Dessertkarte zusammen.

»Die Auswahl ist ziemlich gut.«

»Reden wir noch immer von Tinder?«

Als er lacht, berührt seine Schuhspitze unter dem Tisch meinen Fuß. Wir sehen uns an.

»Was hält das Fräulein stattdessen von einem Drink?« Er lehnt sich zurück und legt den Ellbogen auf die Stuhllehne. »Wir könnten uns ein netteres Lokal suchen als das hier.«

»Denkst du an irgendwas Bestimmtes?«

»Ich würde dich gern zu mir nach Hause einladen«, sagt Steven und steht auf. »Ich habe einen richtig guten Hennessy. Trinkst du Cognac?«

»Klar.«

»Leider muss das noch warten. Ich habe einen Wasserschaden im Schlafzimmer. Jede Menge Staub und überall Bautrockner.«

Typisch. Die meisten Tindertypen haben kaum aufgegessen, und schon wollen sie mich mit zu sich nehmen. Wenn ich ausnahmsweise selbst Lust dazu habe, scheint nichts draus zu werden.

»Bei mir geht es leider auch nicht«, sage ich und zupfe mein Kleid zurecht. »Meine Mitbewohnerin und ich haben eine Regel: Herrenbesuch verboten.«

Das ist eine Notlüge.

Ich kann unmöglich einen siebenundvierzigjährigen Kinderarzt in mein heruntergekommenes Studentenapartment mit Kochecke lassen.

Steven sieht etwas enttäuscht aus, als er mir meine Jacke gibt. Er legt seine große Hand auf meinen Rücken und geleitet mich zwischen den Tischen hinaus.

»Was hältst du vom Grand?«, fragt er.

»Klingt gut.«

Im Grand Hotel bin ich seit dem sechzigsten Geburtstag meines Onkels nicht mehr gewesen. Das ist kein üblicher Ort für normale Tinderbekanntschaften.

Auf der Steintreppe schwanke ich ein bisschen, und Steven packt instinktiv meinen Arm. Ich sehe direkt in seine hellblauen Augen, und es kribbelt tief unten in meinem Bauch.

»Auf zum Grand.«

Auszug aus der polizeilichen Vernehmung von Bill Olsson

Würden Sie freundlicherweise Ihren vollständigen Namen angeben?

Bill Stig Olsson.

Bitte erzählen Sie ein bisschen von sich.

Ich bin dreiunddreißig Jahre alt, Film- und Kulturwissenschaftler und wohne zusammen mit meiner achtjährigen Tochter Sally hier in Lund.

Wovon leben Sie?

Ich schreibe unter anderem Filmrezensionen im Internet. Früher habe ich im Kino gearbeitet, aber ich habe im Frühjahr aufgehört. Es ist ein bisschen was schiefgelaufen.

Möchten Sie das näher ausführen?

Ich bin mit meiner Chefin nicht zurechtgekommen. Am Ende sah ich mich gezwungen zu kündigen.

Was machen Sie tagsüber?

Im Sommer war ich vor allem mit meiner Tochter unterwegs. Wir haben kleine Ausflüge zum Strand gemacht und so. An einem Tag sind wir zu einer Kinder- und Jugendfarm in der Nähe gefahren. Gleichzeitig habe ich versucht, einen neuen Job zu finden, aber das ist gar nicht einfach.

Sie wissen ja, warum wir hier sitzen. In einem Haus in der Linnégatan hier in Lund sind zwei Personen tot aufgefunden worden. Was wissen Sie darüber?

Na ja, ich habe natürlich davon gelesen. Lund ist eine kleine Stadt, da passiert so was ja nicht jeden Tag.

Kamen Ihnen die Namen der Personen bekannt vor?

Nein.

Das heißt, Sie kannten weder Steven noch Regina Rytter?

Nein, ich bin ihnen nie begegnet. Zumindest nicht, dass ich wüsste.

Sie sind noch nie in ihrem Haus in der Linnégatan gewesen?

Nein. Wie gesagt, ich weiß nicht, wer die beiden sind.

Sie stehen ja nicht zum ersten Mal unter Tatverdacht.

Aber in diesem Fall geht es doch um Mord! Das ist nicht Ihr Ernst, oder? Ich könnte nie irgendjemandem etwas antun.

Sie stehen in unseren Datenbanken, und wir haben noch Ihre Fingerabdrücke von damals. Das wissen Sie, oder?

Ja, natürlich.

Wie erklären Sie sich dann, dass wir an mehreren Stellen im Haus des Ehepaars Rytter Ihre Fingerabdrücke gefunden haben?

Wie? Nein, das kann nicht sein.

KARLA

Die orangenen Ohrenstöpsel sind vollkommen sinnlos. Eigentlich sollte ich das Geld zurückverlangen. Ich habe das ganze Wochenende kein Auge zugetan. Das Studentenwohnheim, in dem ich gelandet bin, scheint eine Art kombiniertes Hostel und Jugendzentrum zu sein, in dem ständig Party gemacht wird: Musik und Stimmen rund um die Uhr. Etwas ganz anderes als die Stille, die ich von zu Hause gewohnt bin.

Am Montagmorgen um sieben Uhr klingelt mein Handywecker. Mit halb geschlossenen Augen und dem Rhythmus der letzten Nacht in den Ohren überquere ich die Straße zur Bushaltestelle. Eine riesige Sonne geht über der Stadt auf, und der Wind zerrt an meiner Strickjacke. Hier scheint es ständig windig zu sein.

Die Busfahrt dauert höchstens zehn Minuten, aber unterwegs gibt es einiges zu sehen. Kleine Stadthäuschen in engen, verschlungenen Gassen und eindrucksvolle Universitätsgebäude, die mehrere Hundert Jahre auf dem Buckel haben. Und natürlich der großartige Dom mit seinen zwei Türmen, der alles überragt. In Lund herrscht ein bisschen Harry-Potter-Atmosphäre.

Ich bin unterwegs zu dem großen Haus, wo Steven und Regina Rytter wohnen. Muss dort wirklich heute wieder geputzt werden? Schon als ich letzte Woche zum ersten Mal da war, kam es mir sauberer vor als bei allen anderen Putzstellen, wo ich bisher gewesen bin.

Lena vom Reinigungsunternehmen wand sich ein bisschen, als ich sie fragte, warum die Rytters zweimal pro Woche eine Putzhilfe wollen.

»Die Kunden entscheiden, wie oft wir kommen«, sagte sie.

Aber da war wieder dieser flackernde Blick. Natürlich wusste sie, dass ich mich nicht traute, weitere Fragen zu stellen. Ich habe mit diesem Job ein verdammtes Glück gehabt und will auf gar keinen Fall undankbar oder kompliziert erscheinen.

Von der Bushaltestelle muss ich noch ein Stück gehen. An einem Schulhof vorbei, wo Kinder unter großen grünen Bäumen Springseil springen, und dann auf einem schmalen Kiesweg entlang, der unter meinen Sandalen knirscht. Nachdem ich den Türcode eingegeben habe, betrete ich den Flur mit einem vorsichtigen »Hallo?«.

Niemand antwortet.

Im oberen Stockwerk sind alle Türen geschlossen. Es sieht genauso sauber und ordentlich aus wie am Mittwoch, als ich das Haus verlassen habe. Ich beginne im oberen Badezimmer, spritze Reinigungsmittel mit Zitronensäure ins Klo, ins Waschbecken und ins Bidet und bin gerade mit einer Scheuerbürste auf den Knien zugange, als ich meine, etwas zu hören. Ein Geräusch. Ein halb ersticktes Wimmern.

Ich richte mich auf. Stehe regungslos da und lausche. Tropfen fallen von der Bürste auf den Fliesenboden.

»Bitte herkommen«, ruft eine klägliche Stimme aus dem Schlafzimmer.

Ich werfe die Bürste ins Waschbecken und laufe in das Zimmer.

»Hallo. Tut mir leid, dass ich Sie nicht gleich gehört habe«, sage ich.

Regina Rytter liegt auf der Seite in einem luxuriösen Bett mit einem samtbezogenen Kopfteil. Die Jalousie ist heruntergelassen, die Luft ist trocken, und es riecht muffig. Regina Rytter spricht langsam und undeutlich, und ich verstehe nicht, was sie mir sagen will, aber sie wirkt aufgeregt, beinahe panisch.

»Ich bin die neue Putzfrau«, erkläre ich. »Wir haben uns am vorigen Mittwoch kennengelernt, aber Sie haben vielleicht vergessen …«

»Nein, nein, ich habe Sie nicht vergessen.«

Verwirrt und mit glänzenden Augen sieht sie mich an. Ihre Haut ist weiß und spröde wie Seidenpapier, jede Bewegung scheint für sie quälend zu sein. Die eingefallenen Wangen und ihr erschöpfter Blick erinnern mich an meine eigene Mutter.

»Meine Tabletten. Ich brauche meine Tabletten.«

Ihre Hand kommt unter der Decke hervor und tastet auf dem Nachttisch herum. Ich weiß nicht, ob ich ihr helfen soll.

»Tut mir leid«, sagt Regina Rytter und bringt sich in eine sitzende Position. »Ich bin ganz verwirrt, wenn ich meine Tabletten nicht nehme.«

Ich versichere ihr, dass alles in Ordnung ist, und frage sie, ob ich noch irgendetwas für sie tun kann.

»Nein, nein, putzen Sie einfach weiter. Meinem Mann ist es wichtig, dass alles sauber und ordentlich ist.«

Sie hantiert an einem Tablettendosierer aus Plastik herum, einer Box mit kleinen Fächern für verschiedene Pillen.

Ich putze weiter, halte jedoch mehrmals inne und lausche auf Geräusche aus dem Schlafzimmer. Vier Stunden lang bin ich beschäftigt. Ich schrubbe und sauge, wische die Böden nass, klopfe Teppiche aus und scheuere Fliesen. Kein einziges Mal höre ich etwas aus dem Schlafzimmer.

Was ist das eigentlich für ein Leben, das diese arme Frau führt? Da kann man noch so bombastische Kristallkronleuchter an der Decke und hübsche Standuhren haben, die in eine Antiquitätensendung passen würden, wenn man nicht einmal die Kraft besitzt, aus dem Bett aufzustehen. Die wunderschönen Zimmer, die vielen Kostbarkeiten. Und diese klinische Reinheit. Mir wird bewusst, wie wenig das alles eigentlich bedeutet.

Als ich ins laute Studentenwohnheim zurückkomme, bin ich völlig fertig, körperlich und geistig. Muskeln, deren Existenz ich bislang nur erahnt habe, sind verspannt und schmerzen.

Mein Zimmer ist leer bis auf ein Bett und einen wackligen Stuhl. Ich setze mich auf den Stuhl und starre aus dem Fenster, während ich eine Cola trinke. Anscheinend befindet sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite eine Art psychiatrische Klinik.

Es dauert nicht lange, bis jemand an die Tür klopft.

»Ey, Norrländerin!«, ruft jemand.

Als ich aufmache, stolpert eine Gruppe von Jungs ins Zimmer. Sie sind total besoffen, obwohl es ein ganz normaler Montagnachmittag ist.

»Sei nicht so langweilig«, sagen sie. »Komm mit in die Küche, bisschen rauchen und chillen.«

»Ich pack es nicht. Ich hab den ganzen Tag gearbeitet. Jetzt muss ich lernen.«

Schließlich muss ich sie aus dem Zimmer scheuchen. Grölend verschwinden sie im Korridor, um jemand anders zu stören.

Als ich mich mit dem Laptop aufs Bett sinken lasse, brennt es hinter den Lidern, und bald verschwimmt alles vor meinen Augen.

Ich verstehe kein Wort von dem, was ich lese.

Ich werde es nie schaffen. Arbeiten und lernen und nicht schlafen können.

Meine Mutter wird am Ende doch recht behalten. Ich werde nicht auf Dauer hierbleiben können.

Mit einem Knall klappe ich den Laptop zu und drücke mein Gesicht ins Kissen. Ich fühle mich nackt und schutzlos. Schnell packe ich die Decke und ziehe sie über mich.

Mir kommt es vor, als würden alle Schichten abfallen, bis nur noch die Zehnjährige da ist, die viel zu früh erwachsen werden musste. Die ihre eigene Mutter ersetzen musste, die für sie einkaufte, Wäsche wusch und abspülte. Die schon bald lernte, Geheimnisse für sich zu behalten. Das Mädchen, das sich jeden Abend schlafen legte, ohne zu wissen, was am nächsten Morgen beim Aufwachen sein würde.

Ich balle die Hände zu Fäusten und weine ins Kissen. Die Stimme meiner Mutter hallt in meinem Kopf wider. Sie soll nicht recht behalten. Ich werde nicht aufgeben.

BILL

Sally sitzt mit angespannten Schultern und erwartungsvollem Blick auf dem Sofa.

»Das ist keine Castingshow«, sage ich. »Diese Leute brauchen eine Wohnmöglichkeit.«

Sie verdreht die Augen.

»Ich weiß, Papa. Aber es ist wichtig, dass es jemand Nettes ist.«

Da fallen auch mir keine Gegenargumente ein.

Nur wenige Stunden, nachdem ich die Anzeige gepostet habe, füllt sich mein Posteingang mit Mails. Die erste Kandidatin ist schon unterwegs.

»Vielleicht können wir das da runternehmen?«, schlägt Sally vor und zeigt auf das Foto über dem Sofa.

Neben den Filmplakaten von Goodfellas und Es war einmal in Amerika blickt Miranda von der Wand auf uns herab. Wer sie nicht gekannt hat, würde vermutlich nicht das Lächeln in ihrem Mundwinkel erkennen, aber der gewiefte Blick verrät sie. Miranda musste sich häufig anhören, dass sie streng wirkte.

»Sollen wir das wirklich tun?«, gebe ich zu bedenken. »Mama von der Wand nehmen?«

Sally schiebt die Unterlippe vor. Mit diesem Schmollmund ähnelt sie Miranda auf beinahe erschreckende Weise.

Wir haben keine Zeit, die Sache auszudiskutieren, weil es klingelt. Sally reißt die Arme in die Luft und stürmt zur Tür. Ich bleibe im Flur stehen und atme tief durch. Ich war schon immer schüchtern oder vorsichtig, wie mein Vater gern gesagt hat, insbesondere bei Menschen, denen ich noch nie begegnet bin.

Sally ist das totale Gegenteil von vorsichtig. Auch das hat sie von ihrer Mutter.

»Hallo und willkommen!«, sagt sie und öffnet die Tür sperrangelweit.

Draußen steht eine junge Frau, deren Augen halb hinter den Haaren verborgen sind, die ihr ins Gesicht fallen.

»Hallo«, sage ich und nicke.

Sie reicht mir ihre zarte Hand. Ihre Fingernägel sind kurz geschnitten, und sie trägt keine Ringe.

»Karla.«

»Hallo, Karla.«

Sie hat etwas Abwartendes, beinahe Wachsames an sich.

»Ich wollte mir das Zimmer anschauen.«

»Na klar.«

Sally ist so aufgedreht, dass sie nicht still stehen kann.

»Bist du aus Norrland?«, fragt sie.

»Ja, hört man das so deutlich?«

Karla lacht.

Sie ist von Kopf bis Fuß schwarz gekleidet, und der Rollkragen sitzt so eng, dass ihr bei dieser Sommerhitze das Atmen bestimmt schwerfällt.

Ich öffne die Tür zu Sallys Zimmer.

»Tja, so sieht es also aus.«

Ich erkläre, dass sie die Küche und das Bad mitbenutzen darf. Natürlich hat sie auch Zugang zum Wohnzimmer, wenn wir nicht da sind.

»Aber auch, wenn wir da sind«, sagt Sally entschlossen.

»Klar. Selbstredend. Wenn du willst.«

Karla wirft das Haar nach hinten, und zum ersten Mal sehe ich ihr in die grünen Katzenaugen. Sie lächelt weich, und ich habe das Gefühl, als könnte ich mich an sie gewöhnen.

»Wie alt bist du?«, fragt Sally.

»Zweiundzwanzig. Und du?«

»Acht.«

Sally geht mit Volldampf zur Sache, und ich scheitere mit meinen Versuchen, ihr Kreuzverhör zu unterbrechen.

»Wo kommst du her? Warum bist du hergezogen? Hast du einen Freund?«

Karla lacht wieder und windet sich ein bisschen.

»Jetzt reicht es«, sage ich.

»Alles gut«, beteuert Karla. »Ich komme aus Boden, das liegt ziemlich weit im Norden von Schweden, und ich bin hergezogen, um an der Uni zu studieren. Und nein, ich habe keinen Freund.«

Eine leichte Röte überzieht ihre Wangen.

Ich frage sie, wo sie momentan wohnt. Sie ist doch nicht etwa aus Boden hierhergezogen, ohne eine Unterkunft zu haben?

»Es kommt mir vor wie eine Art Hostel«, sagt sie mit missbilligender Miene. »Ich glaube, es war früher mal ein Flüchtlingsheim.«

Sie versucht zu erklären, wo es liegt, aber ich kenne die Stadt nicht gut genug, obwohl ich schon lange in Lund lebe. Viele sagen genau das: Man kommt als Student nach Lund und bleibt dort hängen, aber man empfindet es nie als wirkliche Heimat.

»Bitte, Papa«, zischt Sally und zupft an meinem Hosenbein. »Können wir sie nicht nehmen?«

Karla und ich müssen beide lachen. Ich sage, dass Strom und Wasser in der Miete inbegriffen sind, ebenso wie WLAN und vierundzwanzig Fernsehsender.

»Leider können wir nicht warten. Wir brauchen sofort einen Untermieter.«

»Ich kann heute Abend einziehen«, bietet Karla an.

Sally jubelt.

»Ich brauche zwei Monatsmieten als Sicherheit«, erkläre ich.

Das ist die Rettung. Zwei Monatsmieten decken zumindest die Mietkosten für Juni ab, und bevor die nächste Rechnung kommt, werde ich auf jeden Fall Arbeit gefunden haben.

»Kein Problem«, sagt Karla.

Sally klatscht vor Glück in die Hände.

»Nur noch eine Sache«, sage ich gedehnt.

Sally ist schon vorgewarnt und einverstanden.

»Was denn?«

»Was wir hier machen, ist eigentlich nicht erlaubt. Wenn dich jemand fragt, kannst du nicht sagen, dass du unsere Untermieterin bist.«

Sally nimmt Karla an der Hand.

»Wir können doch sagen, du bist meine neue Stiefmama.«

JENNICA

Wir beschließen, dass ich das Hotelzimmer als Erste verlasse.

Es fühlt sich seltsam an, die pompösen Treppen des Grand Hotels nach einem Make-up-Quickie und mit einer Frisur wie ein frisch geficktes Eichhörnchen hinunterzugehen. Ein Walk of Shame hoch zwei, als mir die jungen Männer in der Rezeption zunicken und zweideutig lächeln.

Es ist angenehm, die Maske fallen lassen zu können. Die ersten Dates sind immer anstrengend, weil man aufpassen muss, was man sagt und tut.

Während ich zur Bushaltestelle laufe, starre ich auf den Boden. Ich setze mich in die Linie vier Richtung Norra Fäladen und schreibe unserer Messenger-Gruppe eine kurze Nachricht.

Ein Arzt? Nicht schlecht! Das würde sich vielleicht lohnen, oder?, antwortet Emma binnen einer Minute.

Ich mag meine Freundinnen sehr und kenne sie schon ewig, aber in den letzten Jahren haben sie mir ständig in den Ohren gelegen, dass ich doch endlich jemanden kennenlernen und ein bisschen zur Ruhe kommen solle, weshalb ich mich immer mehr zurückgezogen habe.

Keine von uns wunderte sich, als Miranda relativ früh heiratete und Kinder bekam. Sie hatte schon seit dem Kindergarten von Mama-Papa-Kind geträumt. Aber Emma, Tina und Rebecka! Das waren die totalen Partymäuse, sorglos, geil und neugierig. Doch mit fünfundzwanzig muss irgendwas passiert sein – es war eine so plötzliche und einschneidende Veränderung, dass ich den Verdacht habe, sie könnte irgendwie vererbt sein. Die genetische Sehnsucht des Kleinstadtmädchens nach Geborgenheit. Seitdem fühle ich mich nicht mehr ganz als Mitglied der Clique.

Mal sehen, schreibe ich zurück.

Ich werde ihnen nicht einmal die Spitze meines kleinen Fingers reichen.

Aber in meinem Inneren ist ein Licht entflammt.

Steven Rytter unterscheidet sich so wahnsinnig von allen anderen, denen ich auf Tinder begegnet bin. Die meisten davon waren nicht mal auf der Welt, als er Abi gemacht hat. Aber nicht nur das. Steven ist mehr IQ und weniger Testosteron. Es ist lange her, dass ich einen Typen kennengelernt habe, mit dem ich nicht nur Sex haben, sondern auch die neueste Zeitungskolumne der Schriftstellerin Lena Andersson diskutieren wollte. Natürlich nicht unbedingt gleichzeitig.

Hoffentlich, schreibt Emma.

Es folgt ein Emoji mit gekreuzten Fingern.

Ich fange an, eine Antwort zu tippen, lösche sie, fange von vorn an und lösche sie wieder. Schließlich lasse ich es bleiben.

Emma und ich waren schon in der vierten Klasse beste Freundinnen. Damals kauften wir uns identische Freundschaftsarmbänder und schworen uns, best friends forever zu bleiben. Jetzt haben wir uns auseinanderentwickelt, unser Leben ist so unterschiedlich, aber das Armband liegt noch immer in meinem Karton mit den wichtigen Dingen.

Sobald ich nach Hause komme, mixe ich mir einen Cocktail aus Aspirin und Oralpädon. Dann esse ich einen halben Burger, den ich im Kühlschrank finde, und fülle Hundis Futterschüssel.

Er sieht mich beleidigt an.

»Nein, es gibt heute keinen Hering.«

Ich kann es mir nicht leisten, ihn so zu verwöhnen.

Als ich mich bücke und ihm über den Kopf streiche, macht er einen Katzenbuckel und wendet sich von der Futterschüssel ab.

Hundi ist natürlich nur sein Name. In Wirklichkeit ist er ein Kater. Ein schlecht gelaunter und schnell beleidigter Kater, der mir vermutlich nie meinen schlechten Humor verzeihen wird, als ich ihm diesen Namen gegeben habe.

»Friss oder stirb«, sage ich. »Es wird gegessen, was in die Futterschüssel kommt.«

Natürlich rede ich mit meinem Kater. Dafür schäme ich mich nicht einmal. Manchmal antwortet er sogar. Er ist ungewöhnlich intelligent für eine Katze.

Diesmal rümpft er nur die Nase, aber früher oder später wird er das Futter fressen.

»Dieser Mist kostet mehr als Babynahrung.«

Ich lasse mich mit dem Handy aufs Bett fallen und google Steven Rytter. Natürlich tue ich das nicht zum ersten Mal, aber inzwischen finde ich ihn so interessant, dass ich meine Detektivarbeit intensiviere.

Im Internet finde ich kaum etwas über ihn. Nur vereinzelte Fotos und langweilige Angaben auf offiziellen Seiten. Keine sozialen Medien, nichts Interessantes. Ich vermute, es hat mit seinem Alter zu tun.

Nach einer halben Stunde höre ich auf und bereite mich auf meine heutige Arbeitsschicht vor. Die allerbesten Anrufe kommen abends, aber ein Samstagvormittag ist auch nicht schlecht. An einem langen, regnerischen Freitagabend kann jeder ein bisschen spirituelle Beratung gebrauchen.

Es ist nicht gerade ein Traumjob, aber ich kann überall und zu jeder Zeit arbeiten. Alles, was ich dazu brauche, ist ein Handy. Außerdem ist der Job ziemlich gut bezahlt.

Laut der Website und den Anzeigen, vor allem in sogenannten Lifestylemagazinen für Frauen mittleren Alters, bieten wir mediale Beratung an. Ich bin keine Wahrsagerin und darf unter gar keinen Umständen etwas prophezeien. Diejenigen, die uns anrufen, suchen etwas anderes.

Auf der Homepage steht: Glaubst auch du, dass das Leben mehr ist als das Körperliche und Materielle? Manchmal läuft es anders als gedacht. Wir treffen auf Hindernisse und Prüfungen, die eine Beratung erfordern. Unsere medialen Beraterinnen geben dir die Unterstützung und die Ratschläge, die du brauchst, um deinen Horizont zu erweitern.

Während des Bewerbungsgesprächs über Skype stellte man mir die Frage, ob ich über mediale Fähigkeiten verfüge. Ich vermutete, dass ich mich mit einem Nein selbst disqualifizieren würde, konnte es aber nicht über mich bringen zu lügen. Dann fragte mich der Geschäftsführer, ob ich mich für empathisch hielte. Dem konnte ich zustimmen, ohne mich auch nur im Geringsten zu verbiegen, und das reichte, um den Job auf der Stelle zu bekommen.

Es ist nicht so, dass ich mediale-beratung.com als Arbeitgeber auf LinkedIn auflisten würde. Ich habe nur wenigen Leuten von meinem Job erzählt und ihn als witzige Nebenbeschäftigung erwähnt, die ich einfach nur aus Spaß mache. Meine Familie weiß natürlich nichts davon. Mein Vater würde ausflippen und meine Mutter vermutlich vor Scham sterben. Wer mich kennt, glaubt bestimmt, dass meine Eltern meinen Lebensunterhalt finanzieren, aber bei so einer Vereinbarung würden sie Gegenleistungen erwarten, die ich auf gar keinen Fall erbringen will.

Nach meinem Master habe ich ein Jahr als Lehrerin an einer Sekundarschule gearbeitet. Es war ganz anders, als ich erwartet hatte. Schon nach ein paar Monaten hatte ich ständig das Gefühl, nicht zu genügen. Außerdem bekam ich ausreichend Gelegenheit, meine Auffassung zu überdenken, dass alle Kinder liebenswert sind und sich bemühen, es allen rechtzumachen. Ich habe nur deshalb ein ganzes Schuljahr durchgehalten, weil ich auf keinen Fall vor meinen Eltern kapitulieren wollte, denn das hätte sie nur in ihrer Meinung bestätigt, dass der Lehrerberuf nichts für mich sei.

Jetzt sitze ich mit dem Headset auf dem Kopf und einem Glas in der Hand da und warte auf den ersten Anruf.

Manchmal sind die Anrufer wunderbar erfrischend. Wie der Typ neulich Abend, der in Erwägung gezogen hat, sich beschneiden zu lassen. Er wollte wissen, was Frauen davon hielten und ob ich vielleicht Erfahrung damit hätte? Am Ende habe ihm ein Prinz-Albert-Piercing empfohlen.

Ein Großteil der Anrufer sind jedoch Frauen zwischen fünfzig und scheintot. Sie rufen an, weil sie über Männer reden wollen. Und über das, was sie für Liebe halten oder was hoffentlich eines Tages zu irgendeiner Art von Liebe wird. Liebt er mich? Wird er sich verändern? Wird jemals etwas aus uns beiden? Die Antworten lauten immer Nein, Nein und Nein. Natürlich verpacke ich es ganz lieb und nett, aber diese Frauen verdienen die Wahrheit und keine weiteren Fantasien von Prinzen auf weißen Pferden. Wenn er wie ein Schwein aussieht, wie ein Schwein geht und wie ein Schwein riecht – Überraschung: Dann ist er ein Schwein.

Es gibt schlechtere Jobs. Ich habe Spaß und tue etwas Sinnvolles. Vielleicht nicht ganz so sinnvoll wie eine Lehrerin, aber immerhin.

Mein Handy piepst. Tina hat eine neue Nachricht in den Gruppenchat geschrieben.

Gib dem Arzt eine Chance. Ich glaub an dich. Viel Glück – ich drück dich!

Ich antworte mit einem Herzchen und einem Emoji, das Küsschen verteilt. Gerade habe ich das Handy hingelegt, als es erneut piepst.

Diesmal ist es eine Nachricht von Steven.

Kann nicht aufhören, an dich zu denken. Wann sehen wir uns wieder?

Auszug aus der polizeilichen Vernehmung von Karla Larsson

Wie lange haben Sie beim Ehepaar Rytter gearbeitet?

Ich war ja nicht ihre private Putzfrau oder so. Ich bin bei einer Reinigungsfirma angestellt, die viele verschiedene Kunden hat. Das Haus des Ehepaars Rytter war nur eines von mehreren, wo ich geputzt habe.

Aber bei den Rytters haben nur Sie sauber gemacht?

Hm, ich bin Anfang Juni nach Lund gezogen. Seitdem habe ich bei den Rytters geputzt. Die Kunden wollen gern, dass jedes Mal dieselbe Putzkraft kommt.

Wie oft waren Sie bei den Rytters?

Zweimal pro Woche. Montags und mittwochs.

Ist das nicht ganz schön oft? Kommt es häufiger vor, dass man zweimal pro Woche dasselbe Haus sauber macht?

Ich denke, das ist ziemlich ungewöhnlich. Aber ich habe nicht so viel Erfahrung.

War das Haus besonders ungepflegt, oder warum brauchten die Rytters eine Reinigungskraft für so viele Stunden?

Ich weiß es nicht. Das war ihr Wunsch. Wenn ich Regina Rytter richtig verstanden habe, war ihr Mann ziemlich pedantisch. Ansonsten war es dort nicht weiter seltsam oder so.

Haben Sie viel mit Regina Rytter gesprochen?

Nicht sonderlich viel. Sie hat meistens im Bett gelegen, wenn ich da war. Aber es kam schon vor, dass wir ein paar Worte gewechselt haben.

Und was ist mit Steven Rytter? Haben Sie sich mit ihm unterhalten?

Ab und zu. Er hat mir beim ersten Mal das Haus gezeigt und so.

Haben Sie einen Eindruck von der Beziehung zwischen Steven und Regina Rytter gewinnen können?

Ich weiß nicht so genau. Am Anfang schien alles in Ordnung zu sein. Steven Rytter war sehr nett. Es dauerte eine Weile, bis ich es kapiert habe.

Was haben Sie kapiert?

Na ja, mir ist erst nach und nach klar geworden, was eigentlich los war.

KARLA

Ich komme fünf Minuten zu spät zur Haltestelle und verpasse den Bus. Also gehe ich den ganzen Weg zu Fuß durch Lund, verirre mich in den verschlungenen Gassen zwischen den Häuschen, in denen einst die Armen wohnten, die inzwischen aber ein halbes Vermögen kosten. Auf dem Platz vor der großen Markthalle schalte ich den Routenplaner im Handy auf Lautsprecher, und die mechanische Stimme führt mich zum Friedhof hinauf und an der Schule vorbei zum Ziel.

Als ich schließlich ankomme, bin ich klatschnass unter den Armen, mein Make-up ist verschmiert, und ich keuche laut. Niemand antwortet, als ich wie immer »Hallo!« rufe, also fange ich gleich mit dem Putzen an.

Die Bäder zuerst, das mache ich immer so.

An dem teuren Waschbecken kommt das Wasser nicht aus einem normalen Wasserhahn, sondern rieselt sachte aus einer Öffnung, die an einen Miniwasserfall erinnert. Ich beuge mich vor und rubbele und reibe. Es fällt mir nicht ganz leicht zu putzen, wenn es so sauber ist und man kaum einen Unterschied zwischen Vorher und Nachher sieht.

Ehe ich mich an die Toilette mache, hole ich tief Luft und halte den Atem an. Als ich gerade das WC-Becken scheuere, öffnet sich hinter mir die Tür .

»Mensch, wie Sie schuften«, sagt Regina Rytter.

Ich sehe sie zum ersten Mal außerhalb des Betts, und sie ist nicht nur größer, sondern auch hübscher, als ich dachte. Der Morgenmantel sieht weich und warm aus.

»Ich wollte eine Tasse Tee trinken«, sagt sie. »Leisten Sie mir Gesellschaft?«

Ich fühle mich so überrumpelt, dass ich nur ein »Nein« herausbringe.

Regina Rytter starrt mich erstaunt an. Ein leises Lachen perlt zwischen ihren trockenen Lippen hervor.

»Tut mir leid«, sagt sie. »Aber Sie sehen aus, als würde eine Untote vor Ihnen stehen.«

»Oh, Entschuldigung.«

»Kein Problem. Manchmal fühle ich mich wie ein Zombie.«

Wie peinlich. Dass ich aber auch nie meine Gefühle verbergen kann.

»Ich wusste nur nicht, dass Sie wach sind.«

Sie lacht wieder, obwohl sie dabei Schmerzen zu haben scheint.

»Sie? Das klingt so, als wäre ich sechzig. Ich heiße Regina.«

Sie will gerade die Hand ausstrecken, überlegt es sich aber anders, als sie die gelben Gummihandschuhe sieht, die gerade Bekanntschaft mit ihrer Toilette gemacht haben.

»Ich heiße Karla«, sage ich.

»Richtig, ja. Trinkst du Tee, Karla?«

Ich betrachte die Bürste in meiner behandschuhten Rechten.

»Ich weiß nicht. Ich sollte wohl besser …«

Ich deute auf die nicht fertig geputzte Toilette, aber Regina besteht darauf.

»Das schaffst du schon noch. Mein Mann ist der Sauberkeitsfanatiker von uns beiden. Er ist Arzt. Ich weiß nicht, ob es damit etwas zu tun hat. Seitdem ich krank bin, ist es jedenfalls eskaliert. Vielleicht glaubt er, dass ich ihn anstecke?«

Ich bleibe abrupt stehen.

Wie seltsam. Ich hatte den Eindruck gewonnen, dass ihrem Mann der Zustand des Hauses so gut wie egal ist.

Sie ist schon auf dem Weg nach unten und dreht sich um. Ihre Hand ruht auf dem Treppengeländer.

»Immer mit der Ruhe. Das war nur ein Witz. Ich bin nicht ansteckend.«

Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es fühlt sich wirklich nicht richtig an, mit ihr Tee zu trinken. Ich bin hier, um zu arbeiten, und die Frau wirkt psychisch nicht ganz stabil.

»Komm schon«, sagt sie und geht mit unsicheren Schritten die Treppe hinunter.

Ihre Hand umklammert das Geländer, und die Streichholzbeine zittern, wenn sie auf jeder Stufe eine kurze Pause einlegt. Sie keucht lautlos und lässt sich schließlich auf einen Küchenstuhl sinken.

»Ständig überschätze ich meine Fähigkeiten. Da wache ich auf und fühle mich so gesund wie schon lange nicht mehr, aber sobald ich mich anstrenge, kommt der Rückschlag so sicher wie das Amen in der Kirche.«

Das klingt wirklich mühsam. Regina stützt ihren Kopf in die Hand.

»Hilfst du mir, Teewasser aufzusetzen?« Sie zeigt auf den Vitrinenschrank in der Ecke. »Du kannst die weißen Tassen da drüben nehmen.«

Eigentlich sollte ich es nicht tun. Trotzdem schalte ich den Wasserkocher an und hole vorsichtig zwei Tassen mit Untertassen aus dem Schrank. Auf der Unterseite steht Royal Copenhagen. Vermutlich sauteuer.

»Setz dich doch«, sagt Regina und zeigt auf den Stuhl ihr gegenüber.

Ich stehe zögernd da, die Hände auf der Rückenlehne.

»Eigentlich darf ich keine Pause machen.«

»Sagt wer?«

Sie starrt mich verblüfft an. Dann verbirgt sie das Gesicht in den Händen, seufzt und schnauft.

»Warum bist du hier?«, fragt sie dann und verschränkt die Arme vor der Brust.

Sie wirkt benommen.