2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: via tolino media

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

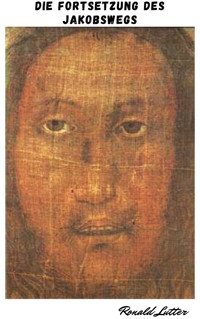

Manche meinen, es ginge beim Pilgern nicht um das Ziel. Ich aber sage: Der Jakobsweg hat ein Ziel und das ist Christus. Oder welcher Pilger versäumt es, in Santiago die Kirche des Heiligen Jakobus zu besuchen und an seinem Grab zu stehen? Jakobus weist auf Christus. Aber der Weg ist gar nicht so leicht und manches geht dabei schief ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Ronald Lutter

Die Fortsetzung des Jakobswegs

Der Weg nach Manoppello

Inhaltsverzeichnis

Prolog

Von Lourdes nach Jaca

Gedanken zum Jakobsweg

Die letzten drei Tage

Das Antlitz Christi

Er schaut dich an

Rumpelfix und Kannnix

Umzingelt

Fleisch und Blut

Das kleine Wunder

Der Kreuzweg

Orsogna

Unter Mönchen

Für dich

Der tiefste Punkt

Leichtsinn

La Grotta

San Liberatore a Majella

Der Auferstandene

Epilog

Link zum Volto Santo

Impressum

Prolog

„Was wollt Ihr“, fragt Jesus zwei Jünger von Johannes dem Täufer. „Sie sagten zu ihm: ‚Meister, wo wohnst du?‘ Er antwortete: ‚Kommt und seht.‘ Da gingen sie mit.“ (Joh. 1,38– 39)

So gelangen die Jünger von Johannes dem Täufer zu Christus. So auch der Jakobspilger. Denn nach vielen hundert Kilometern, nach denen man das Ziel erreicht hat, Santiago de Compostela, fragen sich viele: was nun? Manche sind es zufrieden mit dem, was sie gefunden haben: neue Erfahrungen, weite Horizonte, Freunde, spirituelle Erlebnisse. Viele aber spüren auch: Ich bin noch nicht am Ziel. Denn Jakobus, der Jünger Jesu, ist wie Johannes, ein Hinweisender. Beide weisen auf Christus.

Von Lourdes nach Jaca

Warum nicht den Pilgerweg an einem Ort beginnen, der Maria geweiht ist? Zum Beispiel in Lourdes.

Ich war aus Hamburg dorthin getrampt, vier nervige Tage, in denen ich nur mühsam vorankam, länger stand als gewohnt und schließlich 30 km vor dem Ziel noch einmal stecken zu bleiben schien, bis mich ein junger Moslem mitnahm in den Marienwallfahrtsort.

Dann brach der Regen los, der schon einige Stunden mit dunklen Wolken gedroht hatte und ich hatte kein Geld für die Unterkunft oder wollte das Wenige so früh nicht ausgeben.

Die erste Nacht schlief ich im Freien, irgendwo in dem parkähnlichen Gelände, das sich rings um die Grotte erstreckt. Bei den Zelten für Informationsstände, Anbetung und Gebetsversammlungen, konnte ich notfalls Schutz suchen.

Am nächsten Tag erfuhr ich, dass es auch eine Unterkunft für Arme gäbe ‒ die Benevole, die Bedürftigen ‒ die einige Kilometer außerhalb des betriebsamen Ortes liegt.

Es war mir erst nicht ganz geheuer, das freundliche aber manchmal auch mitleidvolle Lächeln der Helfer und Helferinnen. War ich wirklich arm oder war ich ein Schmarotzer?

Das Essen war jedenfalls gut und nach zwei Tagen als Bedürftiger dachte ich: ‚Der Jakobsweg liegt doch ganz in der Nähe. Nur eben auf der anderen Seite der Pyrenäen. Wer weiß, wann du je wieder hierherkommst?‘ Denn Trampen wollte ich so schnell nicht wieder. ‚Auf, geh einmal nach Santiago!‘ Ich erkundigte mich im Pilgerbüro und bekam eine Fotokopie einer Wegbeschreibung, die mir gut gefiel. Sie wies einen direkten Weg von Lourdes nach Jaca. Quer über die Pyrenäen.

Am nächsten Morgen zog ich los. Die Sonne schien freundlich, der Weg folgte einem Flusslauf, bog dann nach Süden ab und führt sanft aber stetig bergan.

Ich war innerlich unruhig, weil von Osten Wolken aufzogen und das sonnige Wetter den Eindruck machte, als hielte es nicht mehr lange. Den Weg über die Pyrenäen konnte ich nur bei gutem Wetter riskieren.

Also lief ich lange, bis ich abends an eine schlichte Herberge kam, wo ich mir ein Zimmer leistete, um für den nächsten Tag ausgeruht zu sein. Wie ein rechter Wanderer machte ich mich früh am anderen Tag auf den Weg in die Höhe. Wieder zogen Wolken auf und je höher ich stieg, umso näher kamen meine grauen, mit Feuchtigkeit beladenen Begleitern, die zu Nebelfelder wurden und die Orientierung schwer machten. Noch aber war der Weg gut markiert.

Einmal sah ich, als ich abwärts durch das mittlerweile baumlose Grün der Moos- und Gerölllandschaft blickte, ein seltsames, insektenförmiges Wesen, das mit großer Schnelligkeit und vier dürren Extremitäten einen steinigen Weg unterhalb von mir durcheilte. Als ich genauer hinsah, erkannte ich eine Art Mensch, der mit langen Stöcken bewaffnet und eng anliegender Kleidung durchs Gebirge hastete. Schon wollte ich ihm zurufen: ‚Warte doch, wo läufst du denn hin?’ Aber da war er schon im Nebel verschwunden.

Je höher ich kam, umso spärlicher wurden die Markierungen. Nur daran, dass das Gras zwischen den Steinfeldern niedergetreten war, konnte man noch erkennen, dass man einem Weg folgte. Es war nicht eigentlich vernünftig ohne gute Karte, Kompass und angemessener Ausrüstung weiterzugehen; aber Maria war da und das stärkte mich. Ich spürte ihre Gegenwart ganz deutlich, sie ermutigte mich sogar weiter zu gehen, obwohl ich mit jedem Meter Höhengewinn, immer mehr in den hinziehenden Wolken spazieren musste.

Dann traf ich noch einmal zwei Wanderer, die von oben kamen, von dort, wo ich hin wollte. Ob ich auf dem richtigen Weg sei? Ja, das wäre ich. Immer nur den Markierungen folgen, dann würde ich über den Pass kommen und nicht viel weiter zu einer Hütte. Das Paar wunderte sich, man merkte es ihnen an, und der Mann überlegte wohl, ob er mich warnen sollte alleine zu wandern, aber ehe er sich entschieden hatte, war ich schon weiter gezogen.

Lange ging es bergauf in Serpentinen. Den Weg konnte man erkennen, viel mehr meisten nicht. Schemenhaft war die Welt und unwirklich, feucht und innerlich leuchtend und ich keuchte mit meinem Rucksack Kehre um Kehre aufwärts. Irgendwann war ich oben, ziemlich oben, es sah jedenfalls wie oben aus. Nur, Markierungen, die fand ich nicht mehr.

Das wäre nun schlecht gewesen, denn der Pass war eine Art weite Ebene, bei der man in alle möglichen Richtungen laufen konnte; aber just als ich überhaupt nicht mehr weiter wusste, keine Ahnung hatte, wo ein Weg wäre und mir der Gedanke kam, dass das hier alles keine gute Idee sei, da lichtete sich der Schleier, die Wolken verzogen sich und gaben den Blick frei auf die spanische Seite der Pyrenäen:

Eine weite, nicht allzu steile Wiese, die man problemlos auch ohne Markierungen hinuntergehen konnte, umso mehr als man friedlich, nicht allzuweit auch schon die Hütte sah. Und es blieb wolkenfrei in spanischen Landen. Das Unwetter hatte ich abgehängt und war im letzten Moment in ein sonnigeres Land entkommen und seltsam, Maria blieb dabei zurück.

Wie wenn sie mich wohlbehalten bis an die Grenze gebracht hätte, verabschiedete sie sich, sagte: ‚Jetzt fängt etwas Neues an,‘ und war von da an weniger gegenwärtig, ganz unaufdringlich, fast schüchtern. Doch kaum spürte ich ihre Nähe nicht mehr direkt und ihren Zuspruch konkret, begann ich, wie es meine Art ist, Unsinn zu machen.

Ursprünglich hatte ich vor in jener Hütte zu nächtigen, die auch auf meinem Plan als Wanderheim verzeichnet stand. Der Weg war weit gewesen und es würde bald dunkel werden. Dann aber gefiel mir der große Schlafsaal nicht, teuer war es meines Erachtens auch und so verließ ich den sicheren Ort, um das nächste spanische Dorf im ersten spanischen Tal vor Einbruch der Dunkelheit zu erreichen.

Der Weg war länger als erhofft und während die ersten Sterne aufzogen, stolperte ich noch immer oberhalb der Baumgrenze den steinigen Pfad entlang. Es wurde dunkel, doch selbst das kümmerte mich nicht, solange ich unter freiem Himmel ging. Ein bisschen was sieht man ja immer.

Dann kam der erste Wald und dieser verschluckte jedwedes Licht. Ohne Handy und ohne Taschenlampe tastete ich mich langsam im völligen Dunkel voran. Unter mir hörte ich einen Wildbach rauschen und plötzlich trat ich ins Leere. Offensichtlich fiel der Weg hier steil ab, ob ein wenig oder ins Bodenlose war mangels Licht nicht festzustellen.

Es war ein einfaches Seil gespannt, an dem ich mich langsam entlang bewegt hatte, aber offensichtlich konnte man sich nicht darauf verlassen, dass neben dem Seil auch fester Boden war. Gerade noch fing ich den Fall ab mit einer Hand an der rettenden Leine, bezähmte meinen unvernünftigen Vorwärtsdrang und schlug das Nachtlager auf, mitten auf dem Weg, hoffend, dass es in Spanien keine Wölfe oder Bären gäbe oder wenn es sie gäbe, dass sie nicht gerade hier entlang kämen, bis es wieder hell würde.

Am anderen Morgen schien die Sonne und die ersten wackeren Wanderer weckten mich, als sie freundlich grüßend an mir vorüberzogen. Nun sah ich, dass es die richtige Entscheidung gewesen war, gestern Abend nicht weiter gegangen zu sein. Links vom Weg war ein Abgrund; nur das Seil gab dem Wanderer Halt und Sicherheit. Selbst am Tage war es hier von Vorteil, wenn man schwindelfrei war.

Bald öffnete sich lieblich das erste Tal. Die Sonne schien warm und es ging gemächlich bergab. Der Wildbach war zu einem Fluss geworden und der Wanderweg zu einer Straße, die ich nicht vermeiden konnte, weil ich keine Karte hatte, außer der wagen Kopie aus Lourdes. Nach einigen Stunden war ich der ständig an mir vorbeirasenden Autos leid und der Lastwagen, die neben mir ins Tal donnerten und ich schlug aufs Geratewohl einen Feldweg ein, der anfangs parallel zur Straße lief. Zwei Adler kreisten über mir und ich war bester Stimmung, weil ich in freier Natur noch nie welche gesehen hatte. Es ist eben doch etwas anderes als die Enten und Amseln, die man aus Deutschland kennt. Störche und Schwäne sind zwar auch groß, aber majestätisch ist doch nur der Adler, der ruhig in der Höhe des Himmels gleitet und mit scharfem Blick die Erde nach Beute scannt. Es hebt die Gedanken, wenn man nur aufblickt zu ihm.

Der Weg verlor sich nach und nach in einer Art Sumpflandschaft mit kleinen Seen, die zu Umwegen zwangen. Bald gab es gar keinen Pfad mehr und ich kämpfte mit einem Stock, der als Machete diente, durch Schilfgras und Unterholz und kam kaum mehr voran. Erst Stunden später fand ich wieder die Straße, schritt auf ihr weitere Stunden zügig voran und erreichte gegen 22 Uhr einen Campingplatz, von dem mir unterwegs ein Passant erzählt hatte.

Das war der zweite Tag auf genau genommen noch nicht dem Jakobsweg. Der dritte war staubig und windig und abends kam ich nach Jaca. Dort beginnt der Aragonische Jakobsweg der landschaftlich reizvoller ist als der bekanntere und kürzere vonSaint Jean Pied de Port, dem Ausgangspunkt des Camino Francese.

Nun wollte ich die Pilgerei richtig beginnen und wandte mich zur Herberge. Ich sah mit grauen die zahlreichen Betten in großen Räumen, die aber immerhin noch einstöckig waren, belegte eines und ging zur Kirche. Wenn schon Pilgern, dann richtig. Am Ende der Messe erhielt ich den gewünschten Pilgersegen und lernte Carola kennen, die als Deutsche in Paris lebt sowie Kathrin, eine junge, hübsche Schweizerin und eine etwas ältere Frau aus Norddeutschland. Als ich abends mein Bett bezog, hatte sich eine Französin aus Bordeaux in jenes gelegt, dass meinem am nächsten stand, worüber ich sehr froh war, weil sie so aussah, als würde sie nicht schnarchen.

Der Jakobsweg begann lieblich am anderen Morgen als ich mit der hübschen Schweizerin gemeinsam aufbrach. Wir trafen Carola, die Norddeutsche und die Französin in den Bergen, am Kloster von San Juan de la Pena und sind zusammen geblieben. Vier Frauen und ich. Wir hatten eine Woche lang Spaß. Damit meine ich Picknicks, Gerede und Lachen, abends gemeinsames Kochen und Essen, das von mal zu mal üppiger wurde, bis es mir im Grunde zu viel war. Ich hatte mir den Jakobsweg stiller und besinnlicher vorgestellt. Im Grunde war ich froh als unsere Gesellschaft auseinanderbrach, gerade dort, wo sich der Aragonische Jakobsweg und der Camino Francese vereinen. Der Anlass war, dass ich am Sonntag zur Kirche gehen wollte und ein wenig warten musste bis um 12 Uhr die Messe war. Das wollten die anderen nicht. So ließ ich sie ziehen.

Gedanken zum Jakobsweg

Von Puente la Reina ab, auf der Hauptroute, ging ich vorwiegend allein, versuchte es zumindest, obwohl es schwieriger wurde, denn auch Ende Oktober waren noch viele Pilger unterwegs. Die Übernachtungen enervierten mich, aber ich hatte kein Geld um zwischendurch ins Hotel zu gehen. Ich wunderte mich selbst darüber, dass ich nicht einfach im Freien schlief, wie ich es sonst oft tat. Natur gab es reichlich, gute Schlafplätze genügend und doch endete jeder Versuch damit, dass ich schließlich weiter zog bis zur nächsten Herberge, wo irgendjemand wieder schnarchte oder quatschte oder sonst wie störte.

Das gehört dazu, anscheinend, und wahrscheinlich ist es der Ausgleich zur meditativen Weite der Landschaft und der Ichbezogenheit unterwegs, dass man sich abends wieder an den anderen gewöhnt. Das ist o.k. und wenn man es nicht mag, damit muss man sich abfinden.

Schwerer haben es die, die eine Herberge leiten, Tag für Tag. Ein deutscher Herbergsleiter öffnete mir eines Abends die Augen für die negativen Seiten des Jakobsweges. Wir hatten uns eine Zeit lang unterhalten, standen in der Küche und ich fragte ihn:

„Warum ist denn der Wasserkocher angekettet?“ Das sah nämlich seltsam aus, wie er da an einer recht kurzen, starken Kette hing und man ihn nur gerade so weit hin und her bewegen konnte, wie es unbedingt nötig war.

„Ja, das ist auch so eine Sache!“ fuhr es aus ihm heraus. „Es gibt Pilger, die ihn auf die Herdplatte stellen!“

„Nicht wirklich, oder?“

„Doch, das tun sie. Ich habe einen Zettel geschrieben, ich habe die Leute darauf hingewiesen ‒ das nützt alles nichts. Der Jakobsweg zerstört die Erziehung und das vernünftige Denken. Das ist nun mal so.“ „Wieso das?“, fragte ich erstaunt.

„Ich weiß es nicht, aber es ist definitiv so.“

Nun, er hatte seine Erfahrung. Nicht nur mit dem Wasserkocher. Es stimmte auch mit meiner überein. Gerade heute war ich verträumt und ichbezogen vor mich hin getappt, kam an eine Straße, sah, dass der gelbe Pfeil zur anderen Seite wies und ging besinnlich doch nicht recht bei Trost der angezeigten Richtung nach. Und es war recht knapp, dass nicht ein weiteres Kreuz den Jakobsweg zierte. Hupen und Fluchen, quietschende Reifen und eine schwere Hürde auf meinem Weg war überwunden: Ich hatte eine Straße überquert.

Tatsächlich, die vielen gelben Pfeile auf dem Camino Franchese, die zahlreichen Herbergen, die wenig kosten, die detaillierten Wegbeschreibungen, das alles enthebt den Pilger jeder intellektuellen Anstrengung. Ich muss nicht darüber nachdenken, wo ich gehe, wo ich schlafe, wo ich etwas zu essen bekomme, wie ich Kontakt zu anderen menschlichen Wesen finde, das alles gibt es mühelos und im Überfluss. Und dann, es gibt wohl auch kaum einen Ort in der Welt, wo auf so dichtem Raum so viel Unsinn geredet wird wie auf dem Jakobsweg.

Ein schwieriges Kapitel, weil es unter den Jakobspilgern als ausgemacht gilt sich in einem Ambiente zu bewegen, das gedankenvoll ist, tiefsinnig und spirituell. Nun, das kann sein, muss aber nicht. Realistisch gesehen ist der Jakobsweg auch ein El Dorado für Plattitüden, Irrtümer und Häresien. Die gefährlichsten Irren, die Elite davon, betreibt Herbergen. Da können sie einen am besten vollquatschen, scheinbar demütig und gedankenvoll ihre Wege führen und ihren Unsinn anbringen. Als unschuldiger Pilger muss man ihnen noch dankbar sein, weil sie einen für wenig Geld übernachten lassen oder sogar beköstigen.

Es ist besser zu hungern, als diesen in die Hände zu fallen. Und wenn jemand erleichtert denkt, dass es ein Glück sei, dass es keine Räuber mehr gäbe und Überfälle auf die Pilger, die man mit dem Leben bezahlt, wie in früheren Jahrhunderten, dann möge man auch bedenken, dass der Blödsinn, den dort so mancher aufschnappt und Jahre lang mit sich trägt, ihm am Ende ebenso viel kosten kann oder mehr.

Ich will hier nur ein Beispiel nennen für das, was mit wichtiger Miene von etlichen verbreitet wird und das ist der beliebte Satz: ‚Der Weg ist das Ziel.‘ Schlimm genug, wenn ich derartige wohlklingende aber unsinnige Sentenzen im Alltag verbreite, aber immerhin, es ist eine Art Philosophie. Nur, beim Jakobsweg ist es genau das Gegenteil, was ihn so reizvoll und heilend macht. Denn jeder Tag hat sein Ziel. Das ist häufig genug ein Kloster, eine Sehenswürdigkeit, eine Landschaft, eine Stadt, eine Kirche, ein Palast, eine Herberge usw. und das Besondere des Weges ist gerade, dass ich jeden Tag die Befriedigung habe ein oder gar mehrere Ziele mit Mühen zu erreichen. Was den Pilgern so gut tut, ist auch der Erfolg. Jeder Tag bestätigt dich. Jeden Tag erreichst du wieder ein Ziel, hast wieder eine Etappe geschafft, wieder soviel Schönes gesehen, oder auch mit den Unbilden der Natur gekämpft, wieder angekommen, wieder ein Bett gefunden, wieder einen Schritt weiter auf ein Ziel zu, nämlich Santiago.

Ich will mich damit nicht lange aufhalten. Man nehme all die wunderbaren Kirchen und Klöster weg, die dort das Leben prägen, man reiße die Kirche von Santiago de Compostela ab und sehe, was dann noch vom Pilgerweg übrig bleibt: Ein Trampelpfad für Maultiere und Druiden. Ohne Herbergen, ohne Pfeile, ohne alles, was es den lieben Pilgern ermöglicht überhaupt dort zu gehen. Und doch sind die meisten überzeugt sie brauchen Kirche nicht, sie brauchen Christus nicht, sie brauchen Gott nicht, sondern irgendeine unkonkrete Spiritualität genüge oder sei besser. Das ist irgendwie undankbar und unehrlich.

Menschen, die Natur pur wollen, gibt es, nur werden die kaum auf dem Jakobsweg sein, wo alles so eingerichtet ist, dass die Natur mir gerade nicht zu nahe kommt!

Viel schwätzt bekanntlich der Jakobspilger und da die Landschaft um ihn herum großartig ist, hält er auch sein Gerede dafür. Der Jakobsweg hat ein klares, sehr schönes Ziel und auch der allerheidnischste, gnostische, pantheistische oder materialistische Pilger wird sich hüten es zu verfehlen: Es ist die Kirche in Santiago de Compostela, es ist das Grab des Apostels Jakobus, dem doch fast alle so oder so ihre Referenz erweisen und damit Christus. Der Jakobsweg handelt von Christus und wer das nicht annehmen kann, wer das Offensichtlichste nicht wahrhaben will, der geht ihn wieder und wieder, bis er es irgendwann hoffentlich versteht. Es geht um Christus und nur um Christus und alles andere ist die Dekoration und der Schmuck für sein Geheimnis.

Es war in Galizien als ich eine Rede dieser Art voller Eifer und Begeisterung im Schlafraum einer Herberge hielt. Auf Englisch versteht sich. Eine junge Frau sah mich staunend an.

Es war einer der Abende gewesen, an denen ich nahe dran war lieber draußen zu übernachten. Seit ich meine heitere Gruppe verlassen hatte, hatte ich mich drei Wochen den Jakobsweg entlang gemüht und just an diesem Tag befreit von den Beschwernissen des Denkens in nicht christlichen Bahnen. Nicht dass ich je wirklich davon abgewichen wäre, aber der ständige Kontakt zu Leuten, die meinten, es könnte ihnen egal sein, ob Gott Mensch geworden ist, die wähnten eine viel höhere Ebene des Denkens und Fühlens erlangt zu haben, indem sie alles als Energie auffassten, die Natur selbst vergöttlichen und so den Schlüssel zu einem heiteren, unbeschwertem Leben zu finden ‒ dieser Kontakt und sein indirekter Einfluss waren lästig gewesen. Ich war müde und latent genervt von allem, vor allem von Mitschläfern in einer Massenunterkunft.

Das führte zu einer unschönen Szene, als ein etwas älterer Spanier, wohl in den 40ern des Nachts das Fenster um just den Spalt schloss, um den ich es aufgelassen hatte. Das Fenster lag neben meinem Bett. Es war nicht einmal so arg kalt. Ich öffnete es wieder und eines gab das andere bis schließlich die germanische Frischluftmentalität frontal auf die romanische Warmluftvorliebe stieß. Es gab heftigen Streit, der Germane wirkte wie so oft auch diesmal Furcht erregend auf den Südländer, obgleich der Recke nach nordischem Maßstab eher ein Reckchen war und keineswegs zu den allerkräftigsten zählte, höchstens zu den Wut entbranntesten. Es muss wohl schon gegen Morgen gewesen sein. Auf jeden Fall war ich in den Augen aller diskreditiert. Zorn, Aggression, Unbeherrschtheit und das auf dem Jakobsweg? Alle verließen rascher als sonst das Zimmer, nur ich war langsamer als gewöhnlich, denn es war mir peinlich, dass ich das Christ-sein augenscheinlich, ohrenfällig, so schlecht vertreten hatte, zumal nach meiner flammenden Rede am Abend zuvor. Nur eine blieb und schien ganz bewusst auf mich zu warten: Das Mädchen vom Vorabend.

Nun fiel mir auch ein, dass sie mir schon einige Tage zuvor begegnet war, als ich etwas in einer Herberge vergessen hatte und umgekehrt war. Swingend war sie des Wegs gekommen, Kopfhörer am Ohr, zu Boden blickend und wenig sehend von den Schönheiten des Wegs. „Tss“, hatte ich gedacht, obwohl sie nett aussah, mit langen, recht wilden braunen Haaren, ihrer niedlichen Figur, nicht sehr groß, mit weiblichen Rundungen und doch auch burschikos; etwas Buntes war in ihrem Wesen oder ihrer Kleidung oder beidem. Wir beachteten uns beide kaum und hatten uns doch schon wahrgenommen. Sie wartete auf mich, redete mit mir. Sie fand das alles nicht so tragisch, im Grunde wohl interessant und wir gingen zusammen weiter.

Die letzten drei Tage

Sie hieß Valeria. Ihre Eltern hatten ihr einen Beinamen gegeben ,Valeria, della Virgen.

Sie selbst hatte sich dann unbenannt in Valeria, della Mañana. Von der Jungfrau Maria zum Morgen jedes neu anbrechenden Tages. Das war so ihr Programm. Ich erzählte ihr von Christus, von Begebenheiten aus den Evangelien, von Gleichnissen, vom dem, was er gesagt hatte, wie es mir in den Sinn kam. Und immer wenn ich mit einer Begebenheit zu Ende war, fragte sie: “What else?”

Am ersten Abend kamen wir an eine Herberge, die an einem Fluss lag, isoliert, in keinem Dorf und keiner Stadt und in der wir die einzigen Gäste waren. Über den Fluss schwang sich eine alte Steinbrücke. Es war sehr malerisch. Wir saßen draußen auf einer Bank, während es dämmerte. Sie war jung, sie hantierte mit ihrem Handy.

“I don't want him to ring me up every day. He is a good friend, nothing more.”

“I see.” Sie hatte schon tagsüber mehrfach, seltsam nervös auf ihr Handy gesehen.

“Why don't you switch it of?”

“I know, I should.”

“Then do it.”

Ich kam mir sehr erfahren und sehr jakobswegmäßig vor. Sich lösen, frei machen. Alte Beziehungen beenden, neue beginnen.

“Well, somehow it was him, who brougth me here.”

“How that?”

“He had done it last year and he told me again and again that it would be good for me.”

“Doesn't sound so bad. So why don't you want to talk to him?”

“I want! But somehow ‒ I'm afraid of him.”

Man sah es ihr an. Sie war nervös. Ich sagte nichts dazu. Was auch? Ich kannte ihn ja gar nicht. Immerhin, er störte irgendwie. “Switch it of!”

Sie tat's und erst da merkten wir, dass wir dort alleine waren. Sie wusste nur, dass ich impulsiv sein kann. Sie hatte ihr Bett bewusst in einer anderen Ecke des Raumes aufgeschlagen, doch im Grunde war sie selbstbewusst genug, dass ich annehmen konnte, dass ihr die Situation nicht viel ausmachte.

Als es dunkler wurde, änderte sich die Stimmung. Was so vertraut und unkompliziert war, solange die Sonne schien, wurde eigenartig. Was wollten wir voneinander?

Wir saßen immer noch draußen, scheuten uns wohl hinein zu gehen, in die rustikale, anheimelnde, geräumige und etwas kühle Herberge, als wir aus dem Dunklen ein seltsames Klacken hörten. Es kam vom jenseitigen Ufer her und langsam näher.

“What's that?”

“No, Idea.”

“It sounds like – jetzt konnten wir es schemenhaft erkennen ‒

“It is a horse!”

“That's funny”

Wir sahen es besser als es auf die Brücke kam. Ein Mann in speckigem Ledermantel, Vollbart, ungepflegt kam den Jakobsweg entlang geritten, lenkte sein Westernpferd in den Garten der Herberge, sattelte ab und ließ es grasen. Nun war sie also dort mit zwei seltsamen Männern. Aber sie nahm es gelassen. Wir gingen rein, setzten uns an den schweren, langen Holztisch, teilten was wir hatten, aßen, redeten, lachten und schliefen bald zu dritt in dem einen großen Raum. Jeder in einer Ecke. Natürlich schnarchte der Mann.

Am nächsten Tag zogen wir weiter, Pferd und er, und sie und ich. Wieder erzählte ich ihr von Christus und sie mir von ihrem Leben. Fünf Jahre mit kanadischem Freund zusammen gelebt. Schlechtes Ansehen bei den Nachbarn, häufig Ärger mit den Eltern, die ihr das Geld für das Haus geliehen hatten. Dann Rausschmiss des Freundes, noch mehr Ärger, Frust, Unsicherheit. Sie arbeitete im Hotel, in einem vier Sterne Schuppen im Süden am Meer. Nicht als Kellnerin, nein, als rechte Hand des Managers.