9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Aufbau digital

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Mutige Frauen zwischen Kunst und Liebe

- Sprache: Deutsch

Die große Philosophin Simone de Beauvoir und die Liebe in Freiheit.

Paris, 1929: Die junge Simone will studieren – und schreiben. Dann begegnet sie Jean-Paul Sartre, Enfant terrible, Genie und schon bald ihr Geliebter. Sie schließen einen Pakt, der ihre Liebe und dabei sexuelle Freiheit sichern soll. Gemeinsam formulieren sie die Philosophie des Existenzialismus, sind der Mittelpunkt der Pariser Bohème. Doch ihren Traum vom Schreiben kann Simone nicht verwirklichen – die Verlage lehnen ihre Texte als »unpassend« ab. Und auch um die Beziehung zu Sartre muss sie kämpfen. Denn: Wie lässt sich eine große Liebe mit dem Streben nach Freiheit vereinbaren?

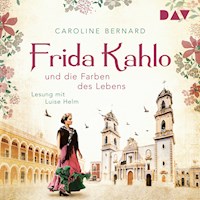

Ein neues Buch von Caroline Bernard – nach dem Bestseller »Frida Kahlo und die Farben des Lebens«, der große Roman über Simone de Beauvoir, eine so mutige wie leidenschaftliche Frau und ihre Lust am Denken.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 525

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Über das Buch

Die große Philosophin Simone de Beauvoir und die Liebe in Freiheit

Paris, 1929: Die junge Simone will studieren – und schreiben. Dann begegnet sie Jean-Paul Sartre, Enfant terrible, Genie und bald ihr Geliebter. Sie schließen einen Pakt, der ihre Liebe und dabei sexuelle Freiheit sichern soll. Gemeinsam formulieren sie die Philosophie des Existenzialismus, sind der Mittelpunkt der Pariser Bohème. Doch ihren Traum vom Schreiben kann Simone nicht verwirklichen – die Verlage lehnen ihre Texte als »unpassend« ab. Und auch um die Beziehung zu Sartre muss sie kämpfen. Denn: Wie lässt sich eine große Liebe mit dem Streben nach Freiheit vereinbaren?

Die neue Caroline Bernard – nach dem Bestseller »Frida Kahlo und die Farben des Lebens« der große Roman über Simone de Beauvoir, eine so mutige wie leidenschaftliche Frau und ihre Lust am Denken

Über Caroline Bernard

Caroline Bernard ist das Pseudonym von Tania Schlie. Die Literaturwissenschaftlerin arbeitet seit zwanzig Jahren als freie Autorin. Sie liebt es, sich Geschichten über starke Frauen auszudenken. Neben »Die Muse von Wien« und »Rendezvous im Café de Flore« erschien von ihr zuletzt im Aufbau Taschenbuch der Bestseller »Frida Kahlo und die Farben des Lebens«, der monatelang die Bestsellerlisten anführte und in zahlreichen Ländern erscheinen wird.

ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE

Einmal im Monat informieren wir Sie über

die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:

https://www.facebook.com/aufbau.verlag

Registrieren Sie sich jetzt unter:

http://www.aufbau-verlag.de/newsletter

Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir

jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!

Caroline Bernard

Die Frau von Montparnasse

Simone de Beauvoir und die Suche nach Liebe und Wahrheit

Roman

Inhaltsübersicht

Informationen zum Buch

Newsletter

Prolog

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kapitel 31

Kapitel 32

Epilog

Nachwort

Ausgewählte Literatur

Impressum

Prolog

Paris 1924

An diesem Abend kam es wieder zu einem Streit zwischen Simone und ihrem Vater.

Georges de Beauvoir säbelte ungeduldig an seinem Stück Fleisch herum. Er hatte sich bereits angekleidet, weil er ausgehen wollte.

Simone saß zu seiner Linken, neben ihrem Teller lag wie immer ein Buch, denn sie hatte keine Zeit zu verschwenden, wenn sie ihr ehrgeiziges Lesepensum schaffen wollte. Zurzeit las sie Paul Valérys Eupalinos.

»Es ist für eine junge Frau unwürdig, sich derart gehen zu lassen. Sieh nur deine dreckigen Fingernägel!«

Ihr Vater legte seine ganze Verachtung in seine Stimme, und das war nicht wenig, denn als Laienschauspieler war er geübt darin, Stimmungen zu transportieren.

Simone sah nicht einmal von ihrer Lektüre auf. Ihre linke Hand lag auf den Seiten, um das Buch geöffnet zu halten, die rechte hielt die Gabel, mit der sie auf ihrem Teller herumstocherte, in der Hoffnung, auch ohne hinzusehen ein Stück Karotte zu erwischen.

»Simone. Ich rede mit dir. Hat man dich in diesem Haus nicht gelehrt, was Tischmanieren sind?«

»Georges, lass sie doch. Sie ist sechzehn«, sagte ihre Mutter.

»Eben«, rief Georges. »Mit sechzehn wissen andere Mädchen längst, was sich gehört. Sie besuchen Matineen und gehen zum Tennis, um geeigneten jungen Männern vorgestellt zu werden.«

»Ich will keinen Mann, den ihr mir aussucht«, sagte Simone ungerührt und blätterte um.

»Ich kann mir auch keinen vorstellen, der dich nehmen würde. Einen Blaustrumpf, wie er im Buche steht. Männer mögen keine klugen Frauen.«

Simone zuckte zusammen. Blaustrumpf nannte ihr Vater sie? Dabei war er es doch gewesen, der sie zum Lernen angespornt hatte und der immer stolz auf ihre Bestleistungen gewesen war. Doch seit sie in die Pubertät gekommen war, fand er sie unansehnlich und plump. Seitdem galt seine ganze Aufmerksamkeit ihrer Schwester Poupette, die zwei Jahre jünger und hübsch war.

Auch ihr Vater hatte sich verändert. Was war aus dem Mann geworden, der allabendlich am Kamin gestanden und ihnen Monologe und komödiantische Szenen vorgespielt hatte, bis ihnen vor Lachen die Tränen über die Wangen gelaufen waren?

»Männer mögen auch keine Frauen ohne Mitgift«, sagte sie und hob für einen Moment den Blick, um zu sehen, wie ihr Vater reagierte.

Er wurde rot vor Zorn. »Aber du bist nicht nur arm, sondern auch hässlich.«

Simone stand wortlos auf. Sie hatte ohnehin keinen Appetit mehr.

Hinter ihrem Rücken hörte sie ihre Mutter sagen: »Simone hat doch recht, Georges. Hättest du etwas mehr Fortune in deinen Geschäften gehabt, wäre für meine Töchter eine Mitgift da gewesen. Was soll so aus ihnen werden, kannst du mir das sagen?«

Beim Rest hörte Simone nicht mehr zu. Sie kannte die Argumente der ewigen Streitereien ihrer Eltern zur Genüge. Georges habe das Geld, das Françoise mit in die Ehe gebracht hatte, verschleudert. Sie hätten in diese dunkle Wohnung im fünften Stock ohne Dienstboten in der Rue de Rennes ziehen müssen, und nun sei die Zukunft ihrer Töchter ruiniert.

Der Streit würde so lange weitergehen, bis ihr Vater aus der Wohnung flüchtete. Simone legte sich ins Bett und zog sich die Decke über den Kopf. Auch als Poupette kurze Zeit später ins Zimmer kam, reagierte sie nicht. Sie tat, als schliefe sie schon, dabei war sie in ihren Gedanken hellwach.

Wann hatte das angefangen, dass ihr Vater sie kritisierte, fragte sie sich. Dass er alles an ihr, was er früher für gut befunden hatte, ablehnte? Warum verachtete er plötzlich ihren Fleiß, ihre Erfolge in der Schule? Wann war seine Bewunderung für ihren Verstand, den er als den eines Mannes bezeichnete, in Ablehnung umgeschlagen? Wann war aus dem geliebten Mädchen, auf das er so stolz war, das ständige Ärgernis, der unansehnliche Blaustrumpf geworden?

Simone hatte in ihrem bisherigen Leben immer getan, was man von ihr verlangt hatte, und nun wurde ihr genau das zum Vorwurf gemacht. Sie war verunsichert, noch größer jedoch war ihr Zorn. Die Bemerkungen ihres Vaters trafen sie ins Mark, aber ihre Überzeugungen würden sich deshalb nicht ändern. Sie wunderte sich, dass ihr in diesem Moment keine Tränen kamen. Unter ihren Freundinnen war sie für ihre häufigen Tränenausbrüche berüchtigt und gefürchtet. Doch die Beleidigungen ihres Vaters wollte sie nicht an sich heranlassen. Seine Regeln galten für sie nicht mehr.

Neben ihr stöhnte Poupette im Schlaf auf. Simone brauchte nur den Arm auszustrecken, um ihre Schwester zu berühren, denn zwischen ihren beiden Betten blieb gerade so viel Raum, dass eine von ihnen dort stehen konnte. Für andere Möbel war das Zimmer zu klein, obwohl Simone sich nichts mehr wünschte als einen Platz zum Arbeiten, einen eigenen Schreibtisch. Sie überlegte, ob sie mit ihrer Schwester darüber reden sollte, was sie bewegte. Nein, entschied sie, Poupette würde das nicht verstehen. Sie liebte ihre kleine Schwester, die so voller Charme und Intelligenz war, der jedoch Simones Ehrgeiz und ihre Durchsetzungskraft fehlten.

Es war spät geworden, dennoch konnte Simone nicht schlafen. Sie horchte in die stille Wohnung. Ihre Mutter war ins Bett gegangen, ihr Vater würde erst in ein paar Stunden nach Hause kommen. Leise stand sie auf und tastete sich barfuß in sein Arbeitszimmer hinüber. Er hatte diesen Raum für sich, obwohl er sich so gut wie nie darin aufhielt. Es war selbstverständlich, dass ein Mann und Hausherr über ein Büro verfügte, obwohl er es so gut wie nie nutzte.

Simone setzte sich an Georges’ Schreibtisch und nahm ein Blatt Papier aus der Schreibtischschublade. Hell leuchtete es im diffusen Licht der Straßenlaternen, wenngleich es hier oben nur noch schwach war. Simone nahm einen Stift zur Hand. Auf einmal war ihr, als würde ihr in diesem Augenblick die ganze Welt gehören. Weil sie aufschreiben konnte, wie sie diese Welt haben wollte. Sie konnte alles imaginieren, eine große Liebe, ein Abenteuer, eine neue Philosophie, die die Welt erklären würde.

Also gut, was sollte sie schreiben? Vor ein paar Monaten hatte sie begonnen, Tagebuch zu führen. Seitdem füllte sie Seite um Seite mit ihrer winzigen Schrift, weil die Hefte teuer waren und weil sie hoffte, dass ihre Mutter ihre Kritzelei nicht würde entziffern können. Dennoch beschrieb sie stets nur die rechte Seite des Heftes, auf der linken notierte sie Zitate, Buchtitel und Gedanken, die sie beeindruckt hatten und die sie nicht vergessen wollte.

Aber hier ging es um etwas anderes: Sie wollte ihr Leben aufschreiben. Wenn sie niemanden hatte, mit dem sie über ihre Sorgen und ihre Träume sprechen konnte, dann würde sie eben mit sich selbst ins Gespräch treten, um besser zu verstehen, was sie in diesem Leben wollte und wie sie es erreichen konnte. Sie wäre die folgsame Simone, die Tochter aus gutem Hause, die die Erwartungen ihrer Eltern erfüllte. Die andere Simone, die nichts mehr liebte als Widerspruch und die nichts als gegeben hinnehmen konnte, ohne es zu hinterfragen, würde ihr antworten. Welche der beiden würde die Oberhand behalten? In jedem Fall würde ihr das Schreiben guttun, dessen war sie sich gewiss; es wäre für sie wie ein selbst gewähltes Exil, in dem sie womöglich allein, jedoch nicht einsam wäre.

Simone hob den Stift und machte einige Schreibbewegungen in der Luft, während sie den Nachtfaltern draußen vor dem Fenster zusah, die sich bis hier oben verirrt hatten und im gelben Licht der Gaslaternen umherflatterten.

Dann legte sie den Stift sanft wieder an seinen Platz und das Blatt Papier zurück in den Schreibtisch.

Ich werde ein ganz besonderes Leben führen, versprach sie sich. Ein Leben, wie ich es will, nicht das kleine Leben, das meine Eltern für mich im Sinn haben. Ich werde Simone de Beauvoir sein, nicht Madame Soundso.

Und eines Tages werde ich eine berühmte Schriftstellerin sein.

Kapitel 1

Frühjahr 1927

»Plus vite, Jacques, schneller«, rief Simone und lehnte den Kopf aus dem Fenster, damit der Fahrtwind ihr Gesicht streicheln konnte. Eigentlich war der Märztag zu kühl dafür, aber Simone konnte nicht widerstehen und hatte das Fenster heruntergekurbelt.

Sie wollte diesen Moment genießen. Am Vormittag hatte sie ihr Examen in Literatur bestanden, mit Auszeichnung, wie nicht anders zu erwarten gewesen war. Der Abschluss war ein weiterer Schritt hin zu ihrem Traum vom Schreiben, den sie in den vergangenen zwei Jahren zäh verfolgt hatte. Auf der Suche nach einem eigenen Ton ihres Erzählens und einem Thema hatte sie in jeder freien Minute des Tages gelesen. Nichts Geschriebenes war vor ihr sicher. Bei Shakespeare & Company in der Rue de l’Odéon lieh sie die Neuerscheinungen aus Amerika, gegenüber bei Adrienne Monnier die Franzosen aus. Manchmal, wenn sie ein Buch unbedingt besitzen wollte, jedoch kein Geld dafür hatte, stahl sie es auch. Bei den Bouquinisten an der Seine las sie im Stehen alles, was ihr in die Hände fiel. Was sie anderswo nicht bekam, bestellte sie in der Bibliothèque nationale, wo sie jeden Tag im Lesesaal arbeitete. Aber dort las sie eher Bücher, die sie für ihr Studium brauchte. Und neben der Literatur studierte sie natürlich auch das Leben, das Paris, die Stadt des Lichts und der Künste, in all seiner Vielfalt zu bieten hatte. Sie hatte beinahe jede Ausstellung in den Galerien ihres Viertels gesehen und war Stammgast in den großen Museen. Wann immer sie Geld für einen Kaffee hatte, ging sie mit einer Freundin in eines der Cafés am Montparnasse, setzte sich an einen Tisch und hörte den Leuten zu, die dort saßen. Alles interessierte sie, nichts war vor ihrem Wissensdurst und ihrer Neugierde sicher.

Nun, mit der bestandenen Prüfung war sie ihrem Ziel ein gutes Stück näher gekommen. Zu ihrem Entzücken hatte ihr Cousin Jacques vor dem Institut Sainte-Marie auf sie gewartet und ihr mit einem Lächeln die Tür seines neuen Wagens aufgehalten.

»Wie ich sehe, kann auch eine Frau mit Examen attraktiv sein«, sagte er zu ihr. »Darf ich dich zur Feier des Tages zu einem Ausflug einladen?«

Simone war selig. Als Kinder waren Jacques und sie gute Freunde gewesen, später hatte sie den Älteren bewundert. Und jetzt war sie dabei, sich in ihn zu verlieben. Er war ein schöner Mann und kleidete sich in schicke Anzüge. Jacques wohnte mit seiner Schwester und einer Haushälterin in einer großen Wohnung am Boulevard Montparnasse, niemand machte ihm Vorschriften. Er war ein Mann von Welt, der viel ausging, alle angesagten dancings und Galerien kannte und Simone mit dem Surrealismus bekannt gemacht hatte. Stundenlang saßen sie zusammen und redeten über Kunst und Literatur. Ihre ansonsten so strenge Mutter erlaubte, dass sie mit Jacques einen Spaziergang machte oder ins Kino ging. Auch ihr Vater mochte ihn und schätzte es, wenn er Simone abends nach Hause brachte und auf einen Plausch mit ihm blieb.

Bei dem Gedanken daran verzog Simone das Gesicht. Ihr Vater und Jacques ergingen sich bei diesen Gelegenheiten in endlosen Erörterungen zu Literatur und Theater, wobei ihr Vater auf die Moderne schimpfte und seine Klassiker lobte. Simone hätte dazu durchaus etwas zu sagen gehabt, aber es war nicht erwünscht, dass sie sich einmischte, das gab ihr Vater ihr deutlich zu verstehen. Eine Frau hatte Männer nicht zu unterbrechen. Wenn Georges sich von ihr zu sehr gestört fühlte, legte er den Arm um Jacques’ Schulter und zog sich mit ihm in sein Arbeitszimmer zurück, während Simone vor Wut kochte.

Doch heute gehörte Jacques ganz ihr. Simone klappte die Sonnenblende herunter, um sich im Spiegel zu betrachten. In der letzten Zeit hatte sich ihr Äußeres sehr zu ihrem Vorteil entwickelt, aus dem hässlichen Entlein war ein Schwan geworden. Zwar legte Simone noch immer nicht besonders viel Wert darauf, sich zurechtzumachen, aber in ihren unvorteilhaften Kleidern steckte nun eine schöne junge Frau. Am meisten an ihr selbst gefielen ihr die hellen Augen in der Farbe von Vergissmeinnicht, die in ihrem fein geschnittenen Gesicht leuchteten. Vor ein paar Tagen hatte sie sich das lange Haar zu einem Bubikopf geschnitten, wie es jetzt modern war. Auch ihre Freundin Zaza trug das Haar neuerdings so, und in Verbindung mit ihren Glockenhüten aus Filz sah sie damit bezaubernd aus. Aber Simones Haar war zu dünn, ihr Gesicht zu lang, die Frisur stand ihr nicht, obwohl Maheu das Gegenteil bezeugt hatte. Ihr Kommilitone René Maheu, den sie »das Lama« nannte, war in sie verliebt, obwohl er verheiratet war. Er wurde nicht müde, Dinge an ihr zu bewundern oder hervorzuheben; sei es ihre Schönheit, sei es ihre Klugheit oder auch ihre raue Stimme, mit der sie ihre Argumente wie ein Maschinengewehr verschoss. Doch mit ihrer Frisur irrte er sich, sie war nichts anderes als misslungen. An diesem Tag hatte Simone ein Tuch mit hellen Tupfen in ihr Haar gebunden, um das Schlimmste zu verbergen. Jacques hatte die Veränderung offensichtlich nicht bemerkt, er hatte nur gesagt, wie schön das Tuch zu dem weißen Kragen ihrer Bluse passe. »Du siehst aus wie ein netter junger Mann«, neckte er sie.

Jacques überholte hupend ein anderes Auto und scherte rasant wieder ein. Simone wurde gegen seine Schulter geschleudert. Sie rückte wieder von ihm ab und klappte den Spiegel hoch. Jacques würde nie einen Gedanken an sein Äußeres verschwenden, er sah einfach betörend gut aus. Simone betrachtete sein gut geschnittenes Gesicht von der Seite. Er kniff leicht die Augen zusammen und hatte etwas von einem Abenteurer. Jacques bemerkte ihren Blick und lachte.

»Wir sind gleich da«, sagte er.

»Schade«, gab Simone zurück. Sie hätte noch stundenlang neben ihm sitzen und die Autofahrt genießen können. Sie fuhren in westlicher Richtung stadtauswärts, Jacques hatte extra ihretwegen die Route über die Place de la Concorde genommen, wo sich der Obelisk in einen blassblauen Himmel erhob, und hielt dann auf den Arc de Triomphe zu. Jetzt fuhren sie schon unter den großen Bäumen des Bois de Boulogne hindurch. Sie waren um diese Jahreszeit noch kahl, aber rund um die Rasenflächen sah Simone das Leuchten der Magnolienblüten und das Gelb von Jasmin und Narzissen. »Ist das schön«, seufzte sie und hielt ihre Hand aus dem Fenster, um den kühlen Fahrtwind zu spüren.

»Du findest wirklich an allem etwas Schönes«, sagte Jacques mit einem Kopfschütteln.

»Aber der Frühling in Paris ist doch auch wunderschön. Findest du nicht? Sieh doch nur dieses zarte Grün. Diese Farbe gibt es nur jetzt – wenn du nächste Woche wiederkommst, ist sie schon verschwunden.«

Sie hielt ihr Gesicht mit geschlossenen Augen in die Sonne, die in diesem Augenblick durch die Wolken brach. Dann blickte sie wieder zu Jacques hinüber. Er parkte schwungvoll den Wagen und kam auf ihre Seite hinüber, um ihr die Autotür aufzuhalten.

»Darf ich bitten?«

Simone lächelte ihn an.

»Worauf hast du Lust? Boot fahren oder Eis essen?«

»Beides«, rief sie. »Aber ich muss um acht Uhr zu Hause sein. Papa will mich zur Feier meines Examens einladen.«

Sie mieteten eines der kleinen Boote, die die Form eines Schwans hatten, und ließen sich träge bis in die Mitte des Sees treiben.

Jacques zog ein Buch aus der Tasche seines Jacketts. Es war Der große Meaulnes, das Buch von Alain-Fournier, das viele als Nachfolger von Goethes Werther sahen, weil es darin um jene Liebe ging – die eine große, unglückliche –, die man nur als ganz junger Mensch fühlen konnte. Der Roman hatte Simone in ein Gefühlschaos versetzt, und seitdem nahm sie ihre zärtlichen Gefühle für Jacques noch intensiver wahr. Und es hatte den letzten Anstoß dazu gegeben, dass Literatur für sie zum Ersatz für die Religion wurde. Simone glaubte an die Macht des Wortes, Romane wurden zu ihrer neuen Bibel, auch wenn ihre Mutter deshalb um das Seelenheil ihrer Tochter fürchtete.

»Du musst mir nicht daraus vorlesen«, sagte sie. »Ich kenne ganze Passagen auswendig.«

»Na gut, wie wäre es mit La Garçonne? Deine Frisur würde dazu passen.« Er hat meine Frisur also doch bemerkt, dachte Simone, als er das Buch aus der anderen Tasche zog.

Sie kicherte. Der Roman von Victor Margueritte verursachte zurzeit einen Skandal nach dem nächsten, weil seine Hauptfigur, Monique Lerbier, sich den Heiratsplänen ihrer Eltern widersetzte und ein auch sexuell unabhängiges Leben führte. Natürlich hatte Simone auch dieses Buch gelesen, heimlich, ohne Wissen ihrer Eltern. Und sie hatte bei der Lektüre so manches Mal gedacht, dass sie gern wie diese Monique wäre. Sie winkte ab.

»Kenne ich auch. Lass das bloß nicht Maman sehen, dann darf ich nie wieder allein mit dir ausgehen.«

»Zensiert sie immer noch deine Lektüre?«

Simone schüttelte unwillig den Kopf und dachte daran, wie Françoise früher Seiten, die ihre Töchter nicht lesen sollten, mit Nadeln zusammengesteckt hatte. Simone hatte diese Seiten natürlich immer als Erste gelesen und danach die Nadel wieder exakt in dieselben Löcher gesteckt. »Maman hat es aufgegeben, mich zu erziehen.«

»Dich zu einem passablen Fräulein zu machen, das Chancen auf dem Heiratsmarkt hat«, meinte Jacques.

»Ich? Chancen auf dem Heiratsmarkt? Du weißt, dass ich die nicht habe, weil Papa keine Mitgift zahlen kann.«

»Ich weiß auch, dass du das gar nicht willst.«

»Heiraten schon, aber nicht jeden und bestimmt keinen, den meine Eltern für mich aussuchen.« Simone sah ihn forsch von der Seite an, um festzustellen, ob er ihre Anspielung verstand.

Statt auf ihre Bemerkung einzugehen, legte Jacques sich plötzlich übertrieben in die Riemen, um hektisch zu rudern, dabei waren sie noch ein gutes Stück von einer der künstlichen Inseln entfernt. Er tat gerade so, als würden sie gleich auflaufen.

Aber für den Rest des Nachmittags spielte er wieder den unwiderstehlichen Charmeur.

Jacques brachte sie gerade noch rechtzeitig nach Hause, damit Simone mit ihrem Vater ins Theater gehen konnte.

Während ihr Vater Jacques in sein Arbeitszimmer lotste, um mit ihm »ein Wort unter Männern« zu reden, ging Simone in ihr Zimmer, um sich rasch mit einem Kamm durch die zerzausten Haare zu fahren und das Kopftuch neu zu binden. Ihre Wangen hatten Farbe bekommen, und ihre Haut schien zu strahlen, aber auch das würde wohl nichts daran ändern, dass ihr Vater nichts Schönes an seiner Tochter finden konnte. Worüber er wohl gerade mit Jacques spricht, fragte sie sich. Darüber, dass er und Simone heiraten würden? Für sie würde damit ein Traum in Erfüllung gehen, und ihr Vater müsste schließlich einsehen, dass sie doch einen Mann finden konnte.

Sie seufzte.

Simone verstand nicht, warum ihr Vater so enttäuscht von ihr war. Es hatte sie immer stolz gemacht, wenn er früher von ihr gesagt hatte, sie denke wie ein Mann. Sie hatte gelernt und gearbeitet, um dieser Vorstellung gerecht zu werden. Heute hatte sie ihr erstes Diplom bestanden und ihn damit beeindrucken wollen. Aber er hatte nicht einmal gefragt, worüber sie geprüft worden war. Es interessierte ihn nicht.

Inzwischen lernte Simone schon lange nicht mehr, um ihren Vater zu beeindrucken. Sie war in die Welt des Wissens eingetreten, und jedes Buch, das sie las, weckte in ihr die Neugierde auf das nächste. Sie liebte es, wissenschaftliche Fragen zu durchdringen und Neues zu entdecken, überzeugende Argumente zu haben und andere mit ihrer Klugheit zu überraschen.

Sie schenkte sich selbst ein Lächeln. Dann ging sie zu den anderen.

Kapitel 2

Winter 1927

Die Vorstellung, dass sie keine standesgemäße, arrangierte Ehe eingehen würde, wie es eigentlich in ihrer gesellschaftlichen Schicht üblich gewesen wäre, schreckte Simone schon lange nicht mehr. Weil ihr Vater den Großteil seines Vermögens in russischen Kriegsanleihen verloren und danach sein verbliebenes Kapital in riskanten Unternehmungen verspekuliert hatte, blieben ihrer Familie die Türen vieler großbürgerlicher Häuser verschlossen.

Simone würde ihr Geld selbst verdienen müssen. Und bevor sie als Schriftstellerin Erfolg hätte, würde sie als Lehrerin arbeiten. Wäre sie ein Mann gewesen, hätte sie auf die École normale supérieure gehen können, die die besten Lehrer des Landes ausbildete. Klug genug wäre sie dafür gewesen, aber Frauen waren dort nicht zugelassen, weshalb sie sich an verschiedenen Schulen, unter anderem am Institut Catholique, am Lycée Sainte-Marie in Neuilly und an der Sorbonne einschrieb, um Mathematik, Literatur, Griechisch und Latein und Philosophie zu studieren. So musste sie den ganzen Tag mit der Métro und dem Bus durch Paris fahren, um von einer Schule zur anderen zu kommen. Zudem verlangte ihre Mutter von ihr, jeden Tag zum Mittagessen zu Hause zu sein. Einerseits gefiel Simone das Unterwegssein, weil sie unbeobachtet war und in Ruhe lesen und träumen konnte, und manchmal stieg sie einfach irgendwo aus und sah sich eine Straße oder ein Viertel an. Aber alles in allem empfand sie ihr Leben doch als ziemlich strapaziös.

Sie rechnete sich aus, dass sie in ungefähr vier Jahren fertig sein würde. Eine Unendlichkeit in ihren Augen. So lange würde sie bei ihren Eltern wohnen und die vielen Vorschriften und Einschränkungen hinnehmen müssen.

»Warum gibst du nicht einfach Privatstunden, das wäre doch nett«, schlug ihre Mutter vor, die sich immer mehr Sorgen um ihr Seelenheil machte. Da hatte ihre Tochter eine kirchliche Schule besucht, in der man den laizistischen Unterricht äußerst kritisch beäugte, und nun wollte sie ausgerechnet Philosophie studieren.

»Du willst den Tapir machen?«, ereiferte sich ihr Vater. »Tapir« war ein abwertender Ausdruck für Privatlehrer. Der Gipfel der Peinlichkeit wäre allerdings für ihn, wenn seine Tochter an einer Schule unterrichtete. Beamte verachtete er noch mehr als Tapire. »Warum studierst du nicht Jura? Damit kann man immer etwas anfangen«, sagte er. Er war selbst Anwalt gewesen, hatte seine Kanzlei jedoch nach dem Krieg aufgeben müssen und danach beruflich nie wieder Tritt gefasst.

Simone konnte es nicht mehr hören. Aber sie legte schon länger keinen Wert mehr auf die Meinung ihres Vaters. Sie brauchte sein Lob nicht mehr. Sie würde ihre Studien abschließen, dann würde sie weitersehen. Als sie ihm das sagte, bekam ihr Vater einen Wutanfall. Simone stand auf und verließ das Zimmer.

Am Abend im Bett fragte Poupette: »Warum musst du immer anders sein als alle anderen? Warum stößt du alle vor den Kopf und wunderst dich, wenn sie dich nicht mögen?« Es lag ein Vorwurf, aber auch Bewunderung in ihrer Stimme.

Simone musste nicht lange überlegen, um zu antworten. »Ich bin eben anders. Ich will mich nicht in eine Schublade stecken lassen, die andere für mich aussuchen. Ich bin Simone, ich bin ich, nicht jemand, wie andere ihn haben wollen.«

»Das ist anstrengend, oder?«, kam es aus dem anderen Bett.

Simone nickte. Ja, es war anstrengend, manchmal ging es sogar über ihre Kraft. Aber sie konnte nicht anders.

Was Françoise nicht ertragen konnte, war, wenn Simone sich in ihre Bücher vergrub. Sie hoffte immer noch, dass ihre Tochter in der passenden Gesellschaft einen Mann finden würde, und nutzte jede Gelegenheit, um ihre Töchter auszuführen.

»Simone, bitte mach dich fertig. Du weißt doch, wir sind bei den Brugers eingeladen.« Ihre Mutter riss die Tür zu Simones Zimmer auf, wo sie auf dem Bett lag und las. Ihre Stimme klang ungeduldig. Sie hatte Simone bereits zweimal ermahnt. Poupette stand im Mantel hinter ihr.

»Ich komme nicht mit. Ich habe zu arbeiten. Morgen beginnt das neue Semester.« Simone drehte sich demonstrativ auf die andere Seite.

»Aber selbstverständlich kommst du mit«, gab ihre Mutter mit dieser schneidenden, verächtlichen Stimme zurück, die Simone so hasste. »Die Brugers sind Freunde der Familie, und für heute haben sie uns zum Aperitif eingeladen. Die Castellets werden auch dort sein.«

»Ich finde diese Leute langweilig.«

»Was für ein Unsinn! Komm jetzt.«

Ihre Mutter ließ ihr keine Wahl. Und dann saß sie zwei endlose Stunden im überladenen Wohnzimmer der Brugers herum und musste das vollkommen inhaltslose Geschwätz über sich ergehen lassen und die abschätzenden Blicke von Madame Castellet ertragen, die ihren Sohn in höchsten Tönen lobte. Der saß schüchtern neben ihr und sagte den ganzen Nachmittag über kein Wort. Simone hielt ihn für unsagbar dumm. Wie unaufrichtig diese Leute waren. Sie lebten nicht, sie gaben es nur vor! Simone zog ein Gesicht und antwortete nicht auf die Fragen, die man ihr stellte.

»Das ist ein schwieriges Alter«, sagte Madame Bruger beim Abschied zu ihrer Mutter. Diese Komplizenschaft regte Simone mehr auf als alles andere. Die beiden redeten über sie, als würde sie nicht danebenstehen. Und sie taten, als wüssten sie, wie Mädchen in ihrem Alter wären. Simone war aber nicht wie alle anderen Mädchen, und sie würde es auch nie sein.

Ihre Mutter machte ihr auf dem Nachhauseweg heftige Vorwürfe. Sie würde sich unpassend verhalten, würde Menschen vor den Kopf stoßen.

»So wirst du nie einen Mann finden.«

Simone blieb stehen und sah sie fassungslos an. »Du willst mich tatsächlich mit einem Hohlkopf wie diesem verheiraten? Ich will keinen Mann. Und ich werde auch keinen bekommen, weil Papa meine Mitgift verspekuliert hat, wie wir alle wissen!«

Françoise hob den Arm, und Simone glaubte, ihre Mutter würde sie nun schlagen. Dann ließ sie ihn wieder sinken, als sie merkte, dass die Leute um sie herum aufmerksam wurden. Schweigend gingen sie nach Hause.

Bestimmt hatte ihre Mutter ihrem Vater brühwarm berichtet, wie ungebührlich sie sich benommen hatte. Simone sah die Enttäuschung in seinen Augen, als sie am nächsten Abend übermüdet, mit ungewaschenen Haaren und in abgetragenen Kleidern am Tisch saß und griechische Verben lernte, anstatt eine charmante Plauderei zu beginnen.

»Du bist ein undankbares Monstrum«, schnauzte er sie an.

Die Beleidigung traf Simone. Aber sie konnte es nicht ändern. Ihr Vater war schon lange kein Vorbild mehr. Sie konnte nicht vergessen, dass er selbst sein Leben nicht im Griff hatte. Er verabscheute die Bücher, die sie las. Alles, was nicht französisch war, lehnte er ab, ohne es zu kennen. Er war unnachgiebig und engstirnig, dabei obrigkeitshörig. Jeden Abend ging er zum Bridgespielen aus, und er fand, es gehöre zu den natürlichen Rechten eines Mannes, ab und zu untreu sein zu dürfen, während Frauen tugendhaft zu bleiben hatten. Mit welchem Recht sollte dieser Mann ihr vorschreiben, was sie zu tun und zu lassen hatte?

Während sie in ihr Buch sah und im Kopf die Verben konjugierte, dachte Simone an Zaza. Seit Zaza in der vierten Klasse den Platz neben ihr bekommen hatte, war sie Simones beste Freundin. An ihrer Seite hatte Simone die Segnungen einer Freundschaft kennengelernt. Zaza kam aus einer wohlhabenden, frommen Familie und hatte zahlreiche Geschwister, und ihre gesellschaftlichen Pflichten erledigte sie voller Eleganz und Selbstverständlichkeit. Sie konnte Konversation machen und Tee einschenken und war immer gut gekleidet. Nie erhob sie die Stimme oder lachte laut heraus. Simone bewunderte sie für ihr Talent am Klavier ebenso wie für ihre Belesenheit. Wie schaffte sie es nur, gleichzeitig eine pflichtbewusste Tochter und so etwas wie eine Freundin ihrer Mutter zu sein? Leider war Zaza stets mit ihrer Familie beschäftigt, so dass sie sich nur selten sehen konnten. Gerade jetzt vermisste Simone sie unendlich und empfand ihre Freundschaft als noch wichtiger als je zuvor.

Genauso muss auch der Mann sein, den ich einmal lieben werde, sagte sie sich. Es darf nicht den Hauch eines Zweifels geben, dass er der Richtige ist, denn sonst müsste ich mich immer fragen: Warum er und kein anderer?

Sie sah zu ihren Eltern hinüber, die sie am liebsten mit irgendeinem Langweiler verheiraten würden. In diesem Augenblick war sie stolz darauf, wie sehr sie sich schon von ihren Eltern und ihrer gesellschaftlichen Klasse entfernt hatte. Auch Gott war ihr kein Anker mehr, schon mit vierzehn hatte sie festgestellt, dass es ihn nicht gab. Aber wohin trieb es sie? Wo war ihr Platz im Leben? Wenn sie doch nur jemanden hätte, mit dem sie über ihre Zweifel reden könnte, über ihren Wunsch nach einem wahrhaftigen, aufrichtigen Leben. Doch da war niemand, der ihre Art zu denken, die Welt infrage zu stellen, teilte.

Ihre Mutter fing ihren kritischen Blick auf, und Simone beugte sich wieder über ihre Vokabeln.

Die geistige Beschäftigung war es, die sie vor ihren Zweifeln und vor der Langeweile retten sollte. Simone stellte einen peniblen Zeitplan auf, jede Minute ihres Tages war bald ausgefüllt mit Lektüre. Sie vernachlässigte ihr Äußeres noch weiter, kümmerte sich weder darum, was sie anzog, noch wie ihre Haare frisiert waren. Wenn keine Vorlesungen waren, verbrachte sie ihre Tage in der Bibliothèque nationale in der Rue de Richelieu. Schon der Weg dorthin, der durch die überdachten Passagen aus dem 19.Jahrhundert führte, vorbei an Geschäften für Stickereien und einer Werkstatt für Porzellanpuppen, war ein Genuss. Und dann betrat sie durch das hölzerne Drehkreuz, das jedes Mal ein klackendes Geräusch machte, wenn es hinter ihr wieder einrastete, den riesigen Lesesaal unter den vielen verzierten Kuppeln, die aussahen wie ein Heer aufgespannter Regenschirme, und ihr ging das Herz auf. Und zugleich fühlte sie sich ganz klein, denn in den kirchturmhoch übereinandergestapelten Regalen lagerte in Büchern und Manuskripten, in Noten und Bildern, in Zeitungen, Katalogen und was es noch an Gedrucktem gab, das gesammelte Wissen Frankreichs. Hier gab es Antwort auf jede Frage. Wahrscheinlich stand in einem dieser Hunderttausenden von Büchern auch die Antwort auf die Frage, warum sie so unglücklich war und immer Streit mit ihrer Mutter hatte. Simone müsste nur das richtige Buch finden.

Vom Eingang aus konnte sie sehen, dass ihr Lieblingsplatz noch unbesetzt war. Er lag gleich am Gang links, die Nummer 271. Dorthin eilte sie nun, schob den Lehnstuhl zurück und setzte sich an den breiten Tisch mit dem Ledereinsatz. Sie knipste die Lampe mit dem grünen Glasschirm an und schloss für einen Moment die Augen, um sich zu konzentrieren und diese außergewöhnliche, geliebte Atmosphäre zu genießen.

Um sie herum erklang das allgegenwärtige Knacken des Parketts und der altersschwachen Stühle, an das sie sich so gewöhnt hatte, dass sie schon glaubte, ohne es gar nicht mehr konzentriert lesen zu können. Unterbrochen wurde das Knacken ab und zu durch ein Zischen und das nachfolgende Ploppen, wenn eine neue Rohrpost im hinteren Teil des Saals ankam. Simone stellte sich gern vor, wie die Papiere von einer Etage, von einem Flügel des Gebäudes in einen anderen per Luftdruck durch die meterlangen Rohre transportiert und dann hier ausgespien wurden.

Neben ihr räusperte sich jemand, und sie kam wieder zu sich. Sie schlug ihr Buch auf und fing an zu lesen.

Als sie Hunger bekam, machte sie eine Pause. Sie hatte endlich ihrer Mutter die Erlaubnis abgetrotzt, mittags nicht mehr zum Essen nach Hause kommen zu müssen, weil sie zu viel Zeit in der Métro verlor. Also ging sie sich ein Baguette und ein Stück Käse kaufen und setzte sich in den Garten des Palais Royal, der nur eine Querstraße entfernt war. Im Frühling saß sie auf einer der Bänke im Freien unter den Tulpenbäumen, die in diesem von allen Seiten geschützten Park früher blühten als anderswo. Wenn es regnete, suchte sie sich einen Platz unter den Arkaden. Danach arbeitete sie weiter, bis die Bibliotheksaufsicht mit ernsthafter Stimme verkündete: »Messieurs, wir schließen.« Einmal hatte sie sich vor sein Pult gestellt und ihn gefragt, ob das auch für Damen gelte, doch der Mann hatte sie nur verständnislos angesehen. Anschließend trat sie in das Nachmittagslicht hinaus und brauchte immer einen Moment, um zu erkennen, dass sie in Paris war. Um sie herum waren die Menschen mit ihren Alltagsdingen beschäftigt. Sie brachten den Müll raus oder kauften ein Brot, während Simone ganz und gar in die Welt des Geistes eingetaucht war. Oft ging sie zu Fuß bis an die Seine, und wenn die Abendsonne die vielen Fenster des Louvre golden aufleuchten ließ, konnte es passieren, dass ihr Freudentränen kamen.

Doch trotz ihrer Zufriedenheit mit dem Weg, den sie im Leben eingeschlagen hatte, überkam sie oft große Verunsicherung, und seltsame Gefühle übermannten sie. Sie konnte nächtelang um Jacques weinen. Sie verstand einfach nicht, wie sie ihr Verhältnis zu ihm deuten sollte. Manchmal verachtete sie ihn, weil er sein Leben vergeudete. Er war durch die Juraprüfung gefallen und dementsprechend frustriert, unternahm aber keine Anstalten, um die Prüfung zu wiederholen. Wochenlang ließ er nichts von sich hören, und sie vermisste ihn.

Trost fand sie im Gespräch mit Zaza. Deren Vater hatte einen neuen Posten angenommen, bei dem er sehr viel Geld verdiente. Die Familie zog in eine herrschaftliche Wohnung um und schaffte ein Auto an. Für Zaza bedeutete das, dass sie noch mehr gesellschaftliche Verpflichtungen hatte und kaum Zeit für Simone fand. Oft hatten sie nur am Sonntag ein paar Stunden, um auf den Champs-Élysées spazieren zu gehen, und Simone schüttete ihrer Freundin ihr Herz aus und berichtete ihr von ihren Zweifeln und ihren Träumen. Zaza versuchte sie zu verstehen, aber sie fand, dass Simone zu viel wollte.

»Ich finde dich sehr mutig. Aber eine Frau will doch irgendwann Kinder und einen Mann haben«, sagte sie, »das ist doch ihre Bestimmung.«

»Du meinst, weil es in der Bibel steht?«, fragte Simone mit scharfer Stimme. »Daran glaube ich schon lange nicht mehr.« Zaza sah sie voller Entsetzen an.

Wegen ihrer Intelligenz und ihrer guten Noten erregte Simone zunehmend die Aufmerksamkeit der anderen Studenten, meist junger Männer. Es schmeichelte ihr, dass sie sich um sie scharten und ihr Fragen stellten. Im Sommer 1928 legte sie ihre Philosophieprüfung als Zweitbeste ihres Jahrgangs ab. Der Drittplatzierte war ein junger Mann mit Namen Maurice Merleau-Ponty. Am Tag, als die Ergebnisse verkündet wurden, stellte er sich ihr vor und beglückwünschte sie zu ihrem Erfolg. Er hatte sich an der Eliteschule École normale auf die Prüfung vorbereitet, was ihn für Simone überaus interessant machte. Sie könnte ihn vielleicht über die Vorlesungen ausfragen, die dort gehalten wurden. Als Mann ließ er sie eher gleichgültig, er war lang und schlaksig und reizte sie nicht. Aber das machte nichts, denn er zeigte sich stets charmant, vor allem war er intelligent, das zählte für Simone. Sie war entzückt, weil er mit ihr ernsthafte Gespräche über Philosophie führte. Endlich fand sie einen Gesprächspartner, der ihr ebenbürtig war. Dass er strenger Katholik war, gefiel ihr weniger, aber immerhin gab ihnen das Gelegenheit, stundenlang über die kirchlichen Mystiker zu debattieren.

Simone fing an, Lehrveranstaltungen für jüngere Schüler an ihrer ehemaligen Schule zu geben. Das verschaffte ihr zusätzliche Freiheiten. Ihrer Mutter konnte sie sagen, sie müsse Stunden geben, und mit dem Geld, das sie verdiente, konnte sie Bücher kaufen und auf billigen Plätzen Konzerte im Châtelet oder Aufführungen der Ballets Russes besuchen.

Mit zwanzig beschloss sie, alles dafür zu tun, ihr Studium zu verkürzen – je eher sie anfinge zu arbeiten, desto schneller konnte sie auf ihre lang ersehnte Freiheit hoffen.

»Professor Brunschvicg erlaubt mir, mein Diplom zu machen und mich gleichzeitig auf die Agrégation an der École normale vorzubereiten. Damit kann ich mich für den höheren Schuldienst qualifizieren. Ich bin eine der ersten Studentinnen, die man zulässt. Damit spare ich ein ganzes Jahr«, berichtete sie eines Abends stolz beim Abendbrot.

Ihre Eltern wollten ihr das verbieten, und Simone sprach über mehrere Wochen kein einziges Wort mit ihnen, bis sie schließlich nachgaben. Simone war selig. Noch eineinhalb Jahre müsste sie durchhalten, dann wäre sie endlich unabhängig.

Alles hätte perfekt sein können, wenn nicht Jacques seinen Militärdienst in Algerien antreten müsste. Vierzehn Monate würde er fort sein. Simone glaubte sterben zu müssen. Wie sollte sie so lange ohne ihren geliebten Jacques leben? Auf der anderen Seite sagte sie sich, dass sie ohnehin keine Zeit für ihn hätte, wenn sie ihr Studium wie geplant absolvieren wollte.

Mit dem Herzen voll Verzweiflung betrat sie das Lokal, in das er sie zum Abschied eingeladen hatte. An der Adresse, die er ihr genannt hatte, befand sich eine Bar im Souterrain. Verwundert ging sie die Treppenstufen hinunter. In dem Lokal war es dunkel und verraucht, Musik spielte, Paare tanzten eng umschlungen und küssten sich. Darauf war sie nicht vorbereitet. Anders als sie es erwartet hatte, war sie auch nicht allein mit Jacques, sondern fand sich in einem Haufen lärmender Freunde wieder. Simone stellte ihre Handtasche auf die Bank neben sich und beschloss, den Abend zu genießen. Sie war noch niemals an einem derartigen Ort gewesen. Die Atmosphäre in dem dunklen Lokal ließ sie ihre Enttäuschung für den Augenblick vergessen. Der Geruch nach Tabak und Alkohol stieg ihr zu Kopf. Sie beobachtete die anderen Gäste, trank ihren ersten Cocktail und war sofort verzückt von dem süßlichen Geschmack der Ananas und dem kleinen Schirm, mit dem sie die Frucht aufzupiken versuchte. Während sie sich selbst im Spiegel beobachtete und den anzüglichen Unterhaltungen um sie her lauschte, fragte sie sich, was in den vielen Flaschen sein mochte, mit denen der Barkeeper so überaus geschickt herumhantierte. Welche Geschmäcker, welche Formen des Rausches verbargen sich hinter den bunten Etiketten? Sie warf dem Barkeeper intensive Blicke zu und fühlte sich verrucht und attraktiv. Später brachte Jacques sie nach Hause, und Simone saß neben ihm und suchte nach den richtigen Worten.

»Wenn du zurückkommst, bin ich beinahe fertig mit meinem Studium«, sagte sie. Sie hoffte, dass er ihren Gedanken aufnehmen würde. Wäre dann nicht der Zeitpunkt, um sich zu verloben? Aber Jacques starrte stumm auf die Straße.

Es regnete, und die Lichter von Paris verwischten zu roten und weißen Schlieren auf der Windschutzscheibe. Viel zu früh kamen sie vor dem Haus in der Rue de Rennes an. Spätestens jetzt müsste er doch etwas sagen, jetzt war der Moment für ein Gespräch unter vier Augen. Sie wartete darauf, dass er sie küssen und sie bitten würde, auf ihn zu warten, damit sie nach seinem Militärdienst heiraten konnten.

Aber Jacques tat nichts davon.

»Au revoir«, sagte er und griff über sie hinweg zur Beifahrertür, um sie zu öffnen. Sie stieg aus, und dann war er weg.

Simone stand allein auf dem Trottoir und sah dem davonfahrenden Auto nach, zu verblüfft, um etwas zu sagen oder zu denken.

In den folgenden Wochen redete Simone sich ein, Jacques nicht zu vermissen und für solche Sehnsüchte ohnehin keine Zeit zu haben, denn ihr Arbeitspensum stieg noch einmal beträchtlich an. Sie arbeitete nun über den deutschen Philosophen Gottfried Wilhelm Leibniz, den Professor Brunschvicg ihr als Diplomthema gegeben hatte.

Nur sonntags erlaubte sie sich einen Moment der Entspannung und ging mit Zaza zum Tennisspielen. An diesem Wochenende hatte sie Merleau-Ponty dazu eingeladen, und er brachte seinen Freund Gandillac mit, einen seiner Studienkollegen. Simone kannte ihn entfernt und fand ihn sympathisch, weil er aus einem reichen Elternhaus kam, aber dennoch nicht überheblich war. Sie spielten ein Doppel und hatten viel Spaß. Am nächsten Sonntag lud Ponty sie zu einer Bootstour ein. »Bringen Sie doch Ihre Freundin mit«, schlug er vor. Verblüfft bemerkte Simone, dass Zaza sich auf einmal ganz anders verhielt als sonst. Sie war äußerst lebhaft, lachte viel und zupfte immer wieder an ihrem Kleid herum. Und sie schenkte ihre Aufmerksamkeit ganz eindeutig Maurice.

»Du bist in Ponty verliebt«, neckte Simone sie, als sie im Bus nach Hause fuhren.

Zaza nickte versonnen. »Er ist so ein feiner Mensch. Ich glaube, er würde meinen Eltern gefallen.«

Durch den Abend mit Jacques mutig geworden, traute Simone sich nun auch mit Poupette, die inzwischen Malerei studierte, in Bars, wo sie Künstler, Arbeiter und seltsames Volk trafen und es genossen, sich mit diesen Leuten zu unterhalten, die aus einer ganz anderen Welt als ihre Familie stammten. Dort gab Simone jetzt das Geld aus, das sie mit ihren Stunden verdiente. Am besten gefiel ihr das Jockey, wo Fotos von Greta Garbo und Charlie Chaplin an den Wänden hingen. Poupette und sie liebten es, sich dort am Tresen niederzulassen und Schnaps zu bestellen. Manchmal taten sie, als würden sie sich nicht kennen, und inszenierten einen lautstarken Krach, wobei sie die Aufmerksamkeit der anderen genossen.

Ab und zu erreichte Simone ein Brief von Jacques, der komische Sätze schrieb, von denen sie nicht wusste, was sie bedeuten sollten. Nächstes Jahr werden wir es richtig machen. Sie beschloss, ihn so zu verstehen, dass sie heiraten würden, und der Gedanke machte sie selig.

Den Sommer verbrachte sie wie immer auf dem Land. Ihre Onkel und Tanten besaßen dort zwei Landhäuser. Die ersten vier Wochen waren sie traditionell im Limousin. Dort, in einem Weiler namens Meyrignac, nur ein paar Kilometer von Uzerche entfernt, hatte ihr Urgroßvater zweihundert Hektar Land mit einem Haus gekauft. Das Gebäude entbehrte jeglichen Komforts, es hatte weder fließendes Wasser noch Strom. Wasser kam lediglich aus einer Pumpe vor dem Haus, deren rhythmisches Quietschen zu Simones Lieblingsgeräuschen gehörte.

Die Sommer in Meyrignac waren immer wunderschön für Simone und Poupette, weil ihre Mutter ihnen hier alle Freiheiten gewährte und sie den ganzen Tag unbeaufsichtigt umherstreifen konnten. Außerdem liebten sie ihren Großvater, der seinem festen Tagesrhythmus folgte und sich auch durch seine Enkelinnen nicht darin gestört fühlte. Wenn die Zeit in Meyrignac um war, fuhren sie für weitere Wochen nach La Grillère, das nur ein paar Kilometer entfernt lag und wo Georges’ Schwester ein Haus hatte.

Während der Ferien nahm Simone ihre lieb gewordenen Gewohnheiten wieder auf: stundenlanges Lesen, ausgestreckt auf dem Rasen oder versteckt hinter einem Gebüsch, ausgedehnte Spaziergänge und Staunen über die Schönheiten der Natur. Zwischendurch fuhr sie eine Woche zu Zaza und ihrer Familie, die ihre Ferien ebenfalls in der Provinz verbrachten. Auf dem riesigen Gut wuselten Zazas acht Geschwister, unzählige andere Verwandte, Gäste und Dienstboten durcheinander. Eine Beschäftigung reihte sich an die nächste: endlose Einladungen, Teegesellschaften, Crocketturniere und Picknicks. Simone sehnte sich bald nach der Ruhe in Meyrignac. Zumal sie kaum eine Minute mit Zaza allein hatte, dafür sorgte Madame Le Coin, die Simone als schlechten Einfluss für ihre Tochter betrachtete. Für sie war Simone ein verarmtes Mädchen ohne Manieren, dessen Vater ein Bankrotteur war.

Zu ihrer großen Enttäuschung durfte Simone auch nicht das Zimmer mit Zaza teilen wie in früheren Jahren. Stattdessen schlief Stépha in dem zweiten Bett, eine junge Frau, die aus der Ukraine kam, in der Familie Le Coin jedoch stets nur Mademoiselle la Polonaise, das polnische Fräulein, genannt wurde. Sie kümmerte sich um die kleineren Geschwister von Zaza, war blond und wunderschön, und Simone erkannte sofort, wie intelligent sie war. Dass sie ebenfalls an der Sorbonne studierte, nahm sie noch mehr für sie ein.

»Warum arbeitest du als Gouvernante?«, fragte Simone sie am ersten Abend. »Zaza hat mir erzählt, dass du aus einem sehr reichen Elternhaus kommst.«

Stépha lachte übermütig. »Meine Mutter hat mir Geld für mein Studium gegeben, aber ich bin einfach eine Verschwenderin und habe längst alles ausgegeben. Da habe ich mich bei Madame Le Coin als Kindermädchen beworben.«

»Und wie hast du sie herumbekommen? Du siehst nicht besonders katholisch aus.«

Stépha grinste verschwörerisch, faltete die Hände und richtete den Blick gen Himmel. »Ich habe sehr fromm getan, und sie hat mir geglaubt.«

Mit ihrer frechen Fröhlichkeit gewann sie sofort Simones Herz. Von nun an verbrachten die beiden jungen Frauen die Nächte flüsternd und miteinander kichernd, lästerten darüber, wie altmodisch, katholisch und geizig die Le Coins waren. Stépha schockierte Simone dabei immer wieder mit ihrer Freizügigkeit. Am ersten Abend zog sie sich einfach ihr Kleid und den Unterrock aus und begann sich zu waschen, wobei sie unbefangen weiterredete. Simone hatte noch nie einen anderen Menschen nackt gesehen, nicht einmal Poupette, und sie wandte peinlich berührt den Blick ab. Sie wusste zwar aus ihren Büchern Bescheid über die weibliche Anatomie und all das, was zwischen Mann und Frau passieren konnte, aber niemals hätte sie sich getraut, über diese Dinge so offen zu reden wie Stépha. Aber sie wäre nicht Simone gewesen, wenn sie derartige Bedenken nicht sogleich beiseitegeschoben hätte.

Besonders gespannt hörte sie Stépha zu, wenn diese von Fernando erzählte, einem spanischen Maler, den sie im vergangenen Jahr in Berlin kennengelernt hatte und den sie liebte. Sie schlief auch mit ihm, wie sie Simone erzählte, der vor Staunen der Mund offen stehen blieb.

Als sie im Herbst zurück nach Paris fuhr, waren Simones Beine von der vielen Bewegung muskulös geworden, die Haut war braun gebrannt und strahlend, und sie konnte es nicht erwarten, ihre Studien fortzusetzen, verbrachte ihre Tage in verschiedenen Bibliotheken und widmete sich ihrem Lesepensum. In diesem Semester waren die komplexen Texte Kants an der Reihe, und um sich zu entspannen, las Simone die bildhaften Geschichten der griechischen Mythologie.

Vielleicht lag es an den vertraulichen Gesprächen mit Stépha, die sie daran erinnert hatten, dass auch sie selbst einen Körper hatte. Auf jeden Fall gab Simone sich jetzt mitunter voller Lust ihrem Hang zur Schwärmerei hin. Sie saß in der Bibliothèque nationale, ihr fielen die Augen zu, und sie stellte sich vor, dass Jacques an dem Tisch hinter ihr saß, ebenfalls arbeitend, und gelegentlich zu ihr herübersah. Manchmal reichte die pure Möglichkeit, dass er da sein könnte, um sie zum Träumen zu bringen. Das waren köstliche Momente, die sie sich auszukosten erlaubte. Dann rief sie sich wieder zur Ordnung und beugte sich von Neuem über ihre Texte.

Ihr Studium ließ ihr nur selten Zeit, um auszugehen oder Freunde zu treffen. Stépha, die im Gegensatz zu Simone mehr Geld zur Verfügung hatte, lud sie gelegentlich auf eine heiße Schokolade im Deux Magots ein, und bei einer dieser Gelegenheiten lernte Simone auch Fernando kennen. Er war Jude, in Konstantinopel aufgewachsen und hatte in Deutschland bei Cassirer, Husserl und Heidegger Philosophie studiert. 1924 war er nach Paris gekommen, um Maler zu werden. Die Namen der Philosophen, die er kannte, ließen Simone aufhorchen, die bereits von ihnen gehört, ihre Werke jedoch noch nicht gelesen hatte. Daneben war Fernando ein guter Geschäftsmann, er leitete eine Firma und unterstützte seine verarmte Familie in der Türkei. Stépha liebte ihn innig, was sie aber nicht davon abhielt, sich von einem anderen Mann den Hof machen zu lassen. Simone mochte Fernando wegen seiner vielen Talente, und sie gingen manchmal gemeinsam aus. Mit Poupette verbrachte Simone viele Stunden im Louvre. Als auch Zaza wieder in Paris war, nahmen sie ihre regelmäßigen Spaziergänge wieder auf. An einem dieser Nachmittage aßen sie heiße Maronen in den Tuilerien, und Zaza gestand ihr, dass sie sich ernsthaft in Maurice Merleau-Ponty verliebt hatte.

»Er sieht mich immer so an. Und er bringt mich zum Träumen.«

»Ihr beide passt wunderbar zusammen«, sagte Simone, die sich freute, dass zwei ihrer guten Freunde zueinandergefunden hatten.

»Maman weiß noch nichts davon«, sagte Zaza, und Simone sah das selige Lächeln auf dem Gesicht ihrer Freundin.

Simone war glücklich mit ihrem Leben, so geordnet und gleichbleibend es auch sein mochte. Sie merkte, dass sie mit ihren guten Beiträgen und nicht zuletzt ihren hervorragenden Leistungen in den Prüfungen die Neugierde und den Respekt von immer mehr Studenten auf sich zog, und diese Art der Aufmerksamkeit gefiel ihr und tröstete sie über die verächtliche Missbilligung ihres Vaters hinweg.

Alles, was ihr fehlte, was sie entbehrte, war – Jacques.

Kapitel 3

1929

Der 9. Januar war Simones einundzwanzigster Geburtstag. Am Vormittag betrat sie einigermaßen aufgeregt das Lycée Janson de Sailly in der Rue de la Pompe, nicht weit entfernt vom Arc de Triomphe. In den nächsten vier Wochen würde sie hier die Jungen des Viertels in Philosophie unterrichten. Der Probeunterricht galt als Teil ihrer Ausbildung. Das 16.Arrondissement, wo das Gymnasium lag, war das teuerste und nobelste in ganz Paris. Simone war nicht oft in dieser Gegend, und sie genoss die Fahrt mit der Métro, die auf dieser Strecke über die Seine fuhr und den Blick auf den Eiffelturm und das Trocadéro auf der anderen Seite des Flusses freigab. Auch die breiten Boulevards mit den prächtigen Häusern hatten ihren Reiz für sie. An dieser Schule, an der keine Mädchen zugelassen waren, sollte sie also ihre Probezeit als Lehramtsanwärterin beginnen. Auch Merleau-Ponty war hier angestellt und hatte von seinen guten Erfahrungen gesprochen.

Als sie an ihrem ersten Tag das große Tor durchschritt und den Innenhof betrat, empfing sie das Lachen und Geschrei aus hundert Jungenkehlen. Die Schüler tobten in halblangen Hosen über den Pausenhof, und Simone fragte sich, ob an dieser Jungenschule mehr Wert auf Sport als auf Literatur gelegt wurde. Als sie schließlich den Klassenraum betrat, begannen ihre Schüler zu kichern.

»Das ist doch niemals eine Lehrerin, die ist doch viel zu jung, und außerdem ist sie eine Frau«, hörte sie einen Schüler flüstern.

Simone ließ sich nicht beirren, sie hatte ja bereits Erfahrungen mit dem Unterrichten und brachte die Stunde gut hinter sich.

Mit dem Betreten des Lehrerzimmers in der Pause wurde ihr dann jedoch klar, woher dieser Eindruck der Schüler kam. Das Kollegium bestand bis auf eine ältere Kollegin ausschließlich aus Männern.

Madame Coulmas, so hieß die Kollegin, stellte sich ihr am Ende der Pause vor.

Simone war durchaus daran gelegen, etwas über den Schulbetrieb zu erfahren, und so fragte sie Madame Coulmas, ob sie nach dem Unterricht mit ihr einen Kaffee trinken würde.

Die Kollegin wies das Ansinnen empört zurück. »Eine Dame geht nicht ohne männliche Begleitung in ein Café.«

Also setzten sie sich auf eine Bank im mittlerweile stillen Innenhof.

»Diesen Jungen steht die Welt offen, und das ist ihnen nur allzu bewusst«, begann Madame Coulmas die Unterhaltung. »Sie müssen streng mit ihnen sein, sonst tanzen sie Ihnen auf der Nase herum.«

»Sie scheinen nicht gern hier zu unterrichten«, sagte Simone.

Die andere seufzte resigniert. »Was bleibt mir übrig? Sie werden schon sehen, das wird Ihnen auch so gehen.«

Simone schüttelte energisch den Kopf. »Ich bin hier nur für meine Probezeit. Eigentlich bereite ich meine Agrégation vor.« Sie sagte das voller Stolz, aber die Reaktion ihrer Kollegin ernüchterte sie.

»Aber warum unterziehen Sie sich dieser Mühe? Sobald Sie heiraten, werden Sie ohnehin nicht mehr arbeiten.«

Simone wurde das Gespräch immer unangenehmer. »Wie kommen Sie darauf?«

»Na, Sie wollen mich doch nicht ernsthaft glauben machen, dass Sie diese schwierige Ausbildung machen, nur um diese verzogenen Jungen aus gutem Haus zu unterrichten. Suchen Sie sich lieber einen netten Mann, dann sind Sie versorgt.« Sie klang nun sehr überheblich.

Simone hatte es plötzlich eilig, sich zu verabschieden. Sie stand auf. »Doch, genau das habe ich vor. Adieu.« Aufgebracht marschierte sie zur Métro. Wie konnte ihre Kollegin auf die Idee kommen, etwas mit ihr, Simone, gemein zu haben? Madame Coulmas konnte einem leidtun. Sie entstammte der Generation ihrer Mutter. Wahrscheinlich hatte sie keinen anderen Weg für ihr Leben gesehen. Aber warum ging sie davon aus, dass Simone denselben Weg gehen müsste?

Ich werde niemals ein so missratenes, unglückliches Leben führen wie diese Frau, dachte sie. Und bei dem Gedanken an ihre bevorstehende Geburtstagsfeier, die Madame Coulmas sicher nicht gutheißen würde, ging ein trotziges Lächeln über ihr Gesicht.

Für den Abend hatte sie ihre Freunde in ein Café auf dem Montmartre eingeladen, um ihren Geburtstag zu feiern.

Merleau-Ponty begleitete sie dorthin, und vorher gingen sie noch bei L’ Ami des livres vorbei, der Buchhandlung von Adrienne Monnier in der Rue de l’Odéon, wo Ponty sie bat, sich ein Buch auszusuchen. Simone wählte einen Gedichtband von Paul Éluard.

»Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag«, sagte er und überreichte es ihr. Dann zog er sie an sich, um sie auf beide Wangen zu küssen. Das hatte er noch nie getan. Simone fühlte Hitze in sich aufsteigen, dann lachte sie übermütig und hakte sich bei ihm ein.

Sie nahmen den Bus in Richtung Montmartre, und Simone berichtete von ihrem Gespräch mit Madame Coulmas.

»Niemals werde ich so eine verbitterte Frau«, rief sie und wiederholte laut, was sie vorhin nur gedacht hatte.

»Das könnten Sie auch gar nicht«, antwortete er.

»Warum nicht?«

»Weil Sie sich schon zu weit von den Erwartungen Ihrer Klasse distanziert haben. Weil Sie zu intelligent sind.«

Simone sah ihn strahlend an. Eine schönere Bestätigung für ihr Streben nach Freiheit hätte er ihr nicht machen können. Sie hatte ihn im Verdacht, dass es bei ihm eher ein Vorwurf war, aber darauf pfiff sie. Offensichtlich habe ich mich auch ein gutes Stück von Pontys Vorstellungen entfernt, dachte sie und drückte seine Hand.

Am Moulin Rouge stiegen sie aus, um auf Poupette und ihre Freundin Germaine zu warten, die von allen Gégé genannt wurde. Gégé schenkte ihr eine entzückende kleine Collage aus Zeitungsausschnitten, auf der die lesende Simone inmitten eines Haufens Bücher zu sehen war, die ihr über den Kopf wuchsen. Sie gingen in ein Café auf der Rückseite von Sacré-Cœur, einem Treffpunkt der Pariser Bohème. Dort waren sie mit den anderen verabredet, und schon bald kamen Stépha und Fernando Arm in Arm an ihren Tisch.

Stépha leuchtete vor Glück. »Wir werden heiraten«, flüsterte sie Simone ins Ohr.

Gandillac kam ein paar Minuten später, jetzt fehlten nur noch Zaza und Maheu.

Als Zaza kam, etwas abgehetzt, aber in ihrem besten Kleid, machten alle Platz, damit sie neben Maurice sitzen konnte. Sie musste Simone nicht sagen, warum ihre Augen gerötet waren. Bestimmt hatte Madame Le Coin sie nicht gehen lassen wollen, und Zaza hatte mit ihr gestritten. Jetzt saß sie neben Ponty, und die beiden hielten unter dem Tisch heimlich Händchen. Simone spürte einen Stich der Eifersucht in ihrem Herzen, aber dann sagte sie sich, dass Ponty und Zaza einfach wunderbar zusammenpassten. In ihrem Leben gab es andere Männer, Jacques und das Lama und vielleicht auch noch Gandillac, der ihr gegenübersaß und ihr schmachtende Blicke schenkte.

Simone tat, als suchte sie etwas in ihrer Handtasche, um sich zu sammeln. Ach Jacques, warum konnte er nicht an diesem Abend bei ihr sein? Noch vier lange Monate würde sie auf ihn warten müssen. Auf einmal bedauerte sie ihren Entschluss, ausgerechnet in einem Lokal zu feiern, in dem sie mit Jacques gewesen war. Aber dann sagte sie sich, dass sie heute Geburtstag hatte und sich nicht die Laune verderben lassen wollte. Sie hatte doch längst mit sich abgemacht, dass sie auch die letzten Monate vor seiner Rückkehr überstehen würde. Sie putzte sich die Nase, da sah sie das Lama an den Tisch kommen. Er überreichte ihr einen Strauß Rosen und machte ihr nach allen Regeln der Kunst den Hof. Simone setzte ein Lächeln auf. Der Abend war gerettet.

Es war schon nach Mitternacht, als sie sich alle gemeinsam auf den Heimweg begaben. Die Nacht war so winterlich schön, dass sie den ganzen Weg bis hinunter zur Seine und weiter bis zum Montparnasse zu Fuß gingen. Sie lachten und lärmten und waren fröhlich. Nachdem sie Stépha und Fernando nach Hause gebracht hatten, wollte Simone diese einmalig schöne Nacht noch nicht enden lassen und rief: »Und jetzt lade ich euch alle noch auf einen Schlummertrunk im Jockey ein.«

Der Unterricht war anstrengend, die Jungen arbeiteten nicht mit und zeigten wenig Respekt vor den Anweisungen ihrer jungen Lehrerin. Sie waren sich ihrer Überlegenheit so sicher, dass sie es nicht für nötig hielten. Ihre Väter waren Direktoren oder Anwälte, viele hatten wie Simone ein »de« vor dem Namen, doch in ihrem Fall bedeutete das Adelsprädikat weder Macht noch Geld. Und ein paar gaben ihr ganz offen zu verstehen, dass sie sich von einer Frau am Pult nichts sagen lassen wollten. Simone zuckte mit den Schultern und belegte sie mit empfindlichen Strafen, so dass sie innerhalb weniger Tage als strengste Lehrerin der Schule gefürchtet war.

Neben Maurice Merleau-Ponty gab es noch einen weiteren Kollegen, mit dem sie sich gut verstand. Er hieß Claude Lévi-Strauss. Jedes Mal, wenn sie ihn sah, berichtete er ihr von seinen Plänen für die Zukunft. Er wollte die ganze Welt bereisen und entlegene Völker studieren. Simone war fasziniert von seinem Elan.

Maurice hingegen redete am liebsten über Zaza. Er liebte sie ernsthaft und malte sich eine gemeinsame Zukunft mit ihr aus. Und doch führte er immer neue Hindernisse an, die dem entgegenstanden. Da war seine Mutter, die so einsam war; da war das Studium, das er erst abschließen wollte, bevor er bei Zazas Eltern vorstellig wurde. Und natürlich musste alles nach den Regeln und mit Billigung der Kirche vor sich gehen.

Zaza wurde durch sein Zögern immer unglücklicher. Wenn sie und Simone sich trafen, war sie meist still und in sich gekehrt. Als Stépha von ihrer bevorstehenden Heirat schwärmte, fing sie an zu weinen, während Ponty so tat, als würde er nichts bemerken.

Simone stellte ihn wütend zur Rede.

»Wenn Sie Zaza lieben, warum sehen Sie dann nicht, wie unglücklich sie ist?«, rief sie aufgebracht. »Was ist das für eine Religion, die das zulässt? Haben Sie sie überhaupt schon ein einziges Mal geküsst?«

Simone wusste, dass dem nicht so war, weil Zaza sich unter Tränen bei ihr darüber beschwert hatte. Sie begann an Pontys Liebe zu zweifeln.

»Er will erst unsere Beziehung öffentlich machen«, verteidigte Zaza ihn.

»Und warum tut er es dann nicht?«, ereiferte sich Simone. »Worauf wartet er?«

Sie litt fast so sehr unter Zazas Liebeskummer wie ihre Freundin selbst.

An einem eiskalten Tag Ende Januar kam Simone aus dem Unterricht und sah auf der anderen Straßenseite Zaza stehen.

Simone lief zu ihr. Sie war entsetzt, als sie erkannte, in welchem Zustand ihre Freundin war. Ohne Mantel, die Lippen blau angelaufen, zitterte sie am ganzen Leib.

»Ist Maurice denn nicht da?«, fragte Zaza immer wieder. »Ich warte hier schon seit Stunden auf ihn. Aber er kommt nicht. Und gleich muss ich nach Hause. Maman macht sich sonst Sorgen.«

»Zaza, du bist ja halb erfroren. Hier, warte, nimm meinen Mantel.« Simone half ihr in ihren Mantel und legte ihren Schal um den Hals der Freundin, die völlig entkräftet schien. »Maurice ist nicht da, er macht mit seiner Klasse einen Ausflug in den Louvre.«

Zaza sah sie verstört an. »Dann werde ich dorthin gehen und auf ihn warten.«

»Aber Zaza, das geht doch nicht. Stell dir vor, er ist da mit vierzig Jungen, wie soll er da mit dir reden? Ich bringe dich jetzt nach Hause, du holst dir hier den Tod. Schreibe ihm einen Rohrpostbrief, dann hat er ihn in einer Stunde, wenn er nach Hause kommt.«

»Meinst du, er wird sich bei mir melden?«

Simone nickte, obwohl sie sich nicht sicher war. In diesem Augenblick empfand sie nichts als Verachtung für ihren zögerlichen Freund, der eher bereit war, die Frau, die er liebte, ins Unglück zu stürzen, als sich über überkommene Konventionen hinwegzusetzen und zu seiner Liebe zu stehen.

Sie nahm Zaza am Arm, und sie machten sich zu Fuß auf den Weg. Bis zur Rue de Berri war es nur ein kurzer Fußmarsch, und sie hoffte, dass er Zaza guttun und sie aufwärmen würde. Dass sie selbst erbärmlich fror, nahm sie nicht wahr, zu groß war die Sorge um ihre Freundin. Noch nie hatte sie Zaza in einem derart verwirrten Zustand gesehen, sie machte den Eindruck einer gebrochenen Frau.

Madame Le Coin war entsetzt, als sie ihre Tochter zitternd und in Tränen aufgelöst in Empfang nahm.

»Mein Gott, was haben Sie mit ihr gemacht?«, herrschte sie Simone an. »Sie gehen jetzt besser. Vergessen Sie Ihren Mantel nicht.«

Niedergeschlagen fuhr Simone nach Hause, um ihrerseits einen Brief an Merleau-Ponty zu schreiben und ihm von dem Vorfall zu berichten.

Dann legte sie sich ins Bett, weil sie sich plötzlich zu Tode erschöpft fühlte.