11,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Insel Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Schwesterglocken-Trilogie

- Sprache: Deutsch

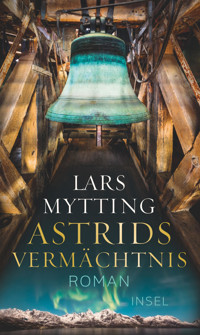

Norwegen im Jahr 1880, in einem dunklen und abgeschiedenen Tal: Der junge Pastor Kai Schweigaard hat soeben die kleine Pfarrei mit der 700 Jahre alten Stabkirche übernommen. Die würde er gerne abreißen und durch eine modernere, größere Kirche ersetzen. Die Kunstakademie in Dresden schickt ihren begabten Architekturstudenten Gerhard Schönauer, der den Abtransport der Kirche nach Dresden und ihren Wiederaufbau dort überwachen soll.

Doch die junge und wissbegierige Astrid rebelliert gegen diese Pläne. Mit der Kirche würden auch die beiden Glocken verschwinden, die einer ihrer Vorfahren gestiftet hat. Man sagt ihnen übernatürliche Kräfte nach und dass sie von selbst läuten, wenn ein Unglück bevorsteht. Astrid verliebt sich in diesen Gerhard – und muss sich entscheiden. Wählt sie die Heimat und den Pfarrer? Oder entscheidet sie sich für den Aufbruch in eine ungewisse Zukunft in Deutschland? Da hört sie auf einmal die Glocken läuten ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 576

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Lars Mytting

Die Glocke im See

Roman

Aus dem Norwegischen von Hinrich Schmidt-Henkel

Insel Verlag

Für meine Mutter

»And this also«, said Marlow suddenly,

»has been one of the dark places of the Earth«.

Joseph Conrad

Die Handlung dieses Romans spielt zu großen Teilen im norwegischen Gudbrandsdal. Viele Namen sind von dort entlehnt, vor allem die alter Höfe im Gebiet von Fåvang.

Übereinstimmungen mit der Wirklichkeit sind zufällig und nicht beabsichtigt.

Erster Teil

Die innerste Landschaft

Zwei Mädchen in einer Haut

Es war eine sehr schwere Geburt. Vielleicht die schwerste seit Menschengedenken, und das in einem Dorf, in dem ein Kindbett gefährlicher war als das andere. Der Bauch der werdenden Mutter war riesig, doch erst am dritten Tag der Wehen wurde allen klar, dass es Zwillinge sein mussten. Wie genau die eigentliche Geburt dann vonstattenging, wie lange die Schreie der Mutter in der Stube des Holzhauses gellten und wie die Frauensleute, die ihr halfen, die beiden Kinder am Ende herausbrachten – all das geriet in Vergessenheit. Es war so fürchterlich, dass niemand darüber reden mochte. Die Mutter zerriss es, sie starb am Blutverlust, und ihr Name versank in der Geschichte. Was aber für immer in Erinnerung bleiben sollte, das waren die Zwillinge selbst, und zwar wegen ihrer Eigenheit. Sie waren an der Hüfte zusammengewachsen.

Aber das war es auch schon, ansonsten waren sie gesund, sie atmeten, sie schrien, und im Kopf waren sie helle.

Die Eltern stammten von dem Hof Hekne, und so wurden die Mädchen auf die Namen Halfrid und Gunhild Hekne getauft. Sie wuchsen stetig heran und lachten viel. Sie waren niemandem zur Last, sondern gereichten einander, ihrem Vater und den Geschwistern zur Freude, ja, dem ganzen Dorf. Schon früh wurden die Hekne-Schwestern mit der Bildweberei vertraut gemacht. Von früh bis spät saßen sie auf der Bank des Webstuhls, ihre vier Arme flogen vereint über Kette und Schuss, so schnell, dass kaum zu verfolgen war, welche von beiden gerade das Garn einwirkte. Ihre Motive waren häufig rätselhaft, immer von berührender Schönheit, und ihre Arbeiten wurden gegen Silber oder Haustiere eingetauscht. In jener Zeit kam niemand auf die Idee, Handarbeiten irgendwie persönlich zu kennzeichnen, und später zahlte manch einer einen hohen Preis für eine Arbeit der Hekne-Schwestern, obwohl unklar war, ob sie wirklich von den Zwillingen stammte.

Der bekannteste Hekne-Wandteppich war eine Darstellung der Skråpånatta, der Kratzenacht, wie die lokale Version des Jüngsten Gerichtes im Dialekt hieß, lose an die altnordischen Prophezeiungen des Ragnarøk angelehnt. Demnach wird dereinst ein Flammenmeer die Nacht zum Tage machen, und wenn alles verbrannt und die Nacht wieder zur Dunkelheit geworden ist, wird die Oberfläche der Erde bis auf den blanken Fels hinunter abgekratzt, Lebende und Tote werden zum Gericht gen Sonnenaufgang geschoben. Diesen Wandteppich stiftete der Vater der Zwillinge der örtlichen Kirche, wo das Bild viele Generationen lang hing, bis es eines Nachts verschwand, obwohl alle Türen abgeschlossen waren.

Die Schwestern ließen sich selten außerhalb des Hofgeländes blicken, obwohl sie sich leichter fortbewegen konnten, als die Leute gedacht hätten. Sie schaukelten in einer Art Dreivierteltakt einher, als trügen sie einen randvollen Wassereimer vor sich. Das Einzige, was sie nicht bewältigten, waren die Abhänge unterhalb ihres Hauses. Der Hekne-Hof lag in steilem Gelände, und die winterliche Glätte war für die beiden lebensgefährlich. Allerdings lag das Haus selbst an einer nur schwach geneigten, sonnigen Stelle, wo es früh taute, oft schon im März, und die Zwillinge ließen sich mit der ersten Frühlingssonne draußen blicken.

Hekne war als einer der ersten Höfe der Gegend errichtet worden und damit einer der besten. Zwei Sommeralmen gehörten dazu, und auf der Hekne-Großalm futterte eine stattliche Herde von Kühen sich am dunkelgrünen Gras dick und rund. Ein kurzer, leicht zu begehender Weg führte zu einem fischreichen See, dem Nedre Glupen, mit einem Bootshaus, das aus neun Zoll starken Blockbohlen bestand. Der wirkliche Maßstab für den Reichtum eines Bauern im Gudbrandsdal jedoch hing vom Silber ab, das er besaß. Silber war ein Sparbuch, eine mit der Hand zu greifende, benutzbare Reserve. Kein Hof war seinen Namen wert, solange er nicht Silberbesteck für mindestens achtzehn Kopf besaß, und dank des Verkaufs der Bildwirkereien hatten sie auf Hekne genug Silber für dreißig in den Truhen.

Die Hekne-Schwestern hatten es nicht mehr lange bis zur Volljährigkeit, da wurde die eine todkrank. Ihrem Vater, Eirik Hekne, war die Vorstellung, dass die Überlebende die Leiche ihrer Schwester würde mit sich herumtragen müssen, derart unerträglich, dass er sich in die Kirche begab und darum betete, dass sie gemeinsam starben.

Der Pfarrer belauschte sein Gebet, und offenbar wurde es von Gott erhört. Vater und Geschwister hatten sich vor der Tür zur Schlafstube der Schwestern versammelt, von drinnen hörten sie, wie die Mädchen über etwas Wichtiges sprachen, das noch geregelt werden müsse. Es ging um ebenden Bildteppich über die Kratzenacht, den sie gemeinsam begonnen hatten, jetzt sollte Gunhild ihn fertigstellen, wenn Halfrid gestorben war und ihre Hände nicht mehr mithelfen konnten. Der Vater ließ Gunhild in Ruhe arbeiten, denn die Schwestern hatten seit jeher etwas Größeres an sich gehabt, etwas, das er und die anderen, deren Witz nicht weit über Steine und die Fläche des Sees hinausreichte, nie hatten begreifen können. Spät am Abend war ein Husten zu vernehmen, dann hörten sie, wie der Anschlagkamm zu Boden fiel.

Die Hekne-Leute gingen hinein und sahen, dass Gunhild sich zum Sterben hingelegt hatte. Sie schien die anderen nicht wahrzunehmen, sie lag da, das Gesicht dem ihrer toten Schwester zugewandt, und sagte im breiten Dialekt der Gegend:

»Solls du treittn weit und soll ich treittn kort, und wann das Stück is fertich, solln wir beide wiederkehrn.«

Sie ergriff Halfrids Hände, rückte sich zurecht, und so lagen sie beide da, die Hände ineinandergefaltet wie zu einem zweistimmigen Gebet.

Spätere Generationen waren sich nicht recht einig, was Gunhild gemeint hatte, denn im Dialekt war der Satz doppeldeutig. Treittn konnte sowohl bedeuten, die Tritte eines Webstuhls zu bedienen, als auch, sich schnell fortzubewegen. Als Eirik Hekne den Wandbehang der Kirche stiftete, schrieb der Pfarrer Gunhilds letzte Worte auf die Rückseite der Holzplatte, mit der der Teppich befestigt wurde. Doch die Hochsprache konnte die Fülle des Dialekts nicht wiedergeben, der Spruch wirkte nun etwas ärmlich: Du wirst weit gehen und ich werde kurz gehen, und wenn das Stück gewebt ist, werden wir beide wiederkehren.

Die Zwillinge wurden unter dem Boden des Kirchenraums bestattet, und zum Dank dafür, dass sie hatten gemeinsam sterben können, ließ Eirik zwei Glocken gießen. Sie wurden die Schwesterglocken genannt, ihr makelloser Ton klang voll und tief aus der Stabkirche hinaus, er füllte das ganze Tal, rollte weiter hinauf zu den Bergen und hallte von ihren Hängen wider. Wenn blankes Eis das Løsnesvatn bedeckte, den See unterhalb der Kirche, waren die Glocken drei Nachbardörfer weit zu hören, wie eine ferne Harmonie zu deren eigenen Kirchenglocken, und manche behaupteten sogar, wenn der Wind in der richtigen Richtung stand, könnten sie sie noch oben auf den Almen vernehmen.

Der erste Glöckner war nach drei Gottesdiensten taub. Also ließ der Pfarrer unten im Turm ein Podest aufstellen, auf dem der neue stehen konnte, der sich überdies Pfropfen aus Bienenwachs in die Ohren stopfte und sich einen ledernen Riemen um den Kopf wand.

Die Schwesterglocken klangen weder schwermütig, noch lärmten sie scheppernd. Jeder Ton hatte einen lebendigen Kern, er enthielt etwas wie die Verheißung eines besseren Frühlings, ihr lang anhaltender Nachhall vibrierte farbig und schön. Der Klang war ergreifend, er rief schillernde Bilder in den Gedanken hervor und erreichte die Herzen verhärteter Männer. Ein Glöckner, der sich auf seine Kunst verstand, konnte mit ihnen Zweifler zu Kirchgängern verwandeln. Die Erklärung für den machtvollen Ton der Schwesterglocken bestand daran, dass sie erzreich waren. Mit diesem Begriff wurde seinerzeit der teure Brauch bezeichnet, beim Guss der Glocke Silber in die Glockenspeise zu werfen. Je mehr Silber, desto schöner der Klang.

Die reich verzierten Gussformen und all die Bronze hatten Eirik Hekne bereits ein Vermögen gekostet, viel mehr, als sämtliche Wandteppiche seiner Töchter eingebracht hatten. In der Gedankenverlorenheit der Trauer trat er an den weiten Kessel, in dem die Glockenspeise geschmolzen wurde, und warf das gesamte Silberbesteck hinein. Dann griff er außerdem noch in die Taschen und zog zwei große Bauernhände voller Silbertaler heraus, die seltsam lange auf der brodelnden Legierung trieben, bis sie endlich schmolzen und blubbernd versanken.

Zur Warnung vor Gefahr erhoben die Schwesterglocken erst viele Jahre später erstmals ihre Stimme, und zwar bei einem schweren Hochwasser. Die Schneeschmelze hatte plötzlich und heftig eingesetzt, unter dem wolkenschwarzen Sommerhimmel gingen die Leute mit Kopfweh einher, und in der Nacht, als der Fluss über die Ufer trat, erwachten die Dorfbewohner vom Läuten ihrer Kirchenglocken. Wuchtige Blockhäuser wurden vom Wasser über den Haufen geworfen, wie Reisig schossen die Stämme durch das schmale, tiefe neue Bett, das der Fluss sich durch die Landschaft schnitt. Unten im Løsnesvatn trieben große weiße Bündel, das waren die Schafe. Erst, als hinterher alle im Regen zusammenstanden und beim Durchzählen feststellten, dass auch die Familie des Glöckners vollzählig war, erwies sich, dass der Glöckner gar nicht in der Kirche gewesen war und geläutet hatte, und als der Pfarrer nachschauen ging, war er überrascht, denn das Portal war fest abgeschlossen.

Als das geschah, war Eirik schon seit vielen Jahren tot, und es ist nichts darüber bekannt, ob er es jemals bereut hatte, sein gesamtes Silber in die Glocken eingeschmolzen zu haben. In der Folge hatte der Hof jedenfalls mehrmals kurz vor der Zwangsversteigerung gestanden. Wäre es möglich gewesen, Hekne in einen Oberhof und einen Unterhof aufzuteilen, so hätte man es gemacht, aber der Besitz war zu schmal und zu steil. In den folgenden Jahren holte der Gerichtsvollzieher den zum Hof gehörigen See, zwei Häuslerstellen und die Großalm, und die nachkommenden Generationen hatten schwer unter dem Preis, den Eirik Hekne gezahlt hatte, zu leiden. Immerhin gelang es ihnen, den Rest des Hofes in der Familie zu halten, auf Erben folgten neue Erben, und alle Nachgeborenen hatten so ihre Ansichten zum Handeln des Vorfahren. Nur wenige von ihnen fanden, Silber sei für Kirchenglocken besser verwendet als für Äcker und Ställe, doch nahmen sie es als Mahnung hin, dass Not offenbar leichter zu tragen war als Trauer. Allsonntäglich gelangte ein tröstlicher Klang zum Hof herauf, das waren die Glocken, die Eirik die Tochterglocken genannt hatte, doch sollten dieser Sprachgebrauch und dies Vorrecht mit ihm sterben.

Die Stabkirche

Seit Ewigkeiten läuteten die Schwesterglocken über dem Dorf, für die Lebenden, die Sterbenden und die Toten, zu Hochzeit und Weihnachtsgottesdienst, zu Taufe und Konfirmation und manchmal auch als Alarm bei Waldbränden, Überschwemmungen und Erdrutschen. Kaum jemals zog einer der Dorfbewohner fort oder gab es Zugezogene, wer verreiste, kam nie wieder zurück, und die meisten Kinder glaubten, alle Glocken dieser Erde klängen wie die Schwesterglocken, so, wie Leute, die mit einer prachtvollen Aussicht vor Augen leben, das für ganz normal und gewöhnlich halten.

Hekne gehörte zum Kirchspiel Butangen, einem Seitental zwischen Fåvang und Tretten. Seinerzeit zählte der Ort rund 1000 Seelen, verteilt auf einige vierzig Höfe mit den dazugehörigen Häuslerstellen. Für den Ortsnamen selbst gab es eine weit in die Vergangenheit reichende, verwickelte Erklärung, die nur selten zur Sprache kam, weil kaum jemand sich für dergleichen interessierte. Der See, das Løsnesvatn, trennte den Ort von dem weiter hinaufführenden Karrenweg, er war lang und schmal und tief, umgeben von steilem Wald und Felskuppen, und Butangen, das »Hüttenufer«, trug seinen Namen, weil diese Uferstelle als einzige am ganzen See flach genug war, um dort ein paar Hütten hinzustellen. Niemand wohnte da drunten fest, aber da sich hier sowohl ein Bootshaus als auch Anlegestellen befanden und der winterliche Transport über das Eis hier abging, übernahm der ganze Ort den Namen. Die Kirche selbst lag weiter oben am Hang, teils um der Aussicht willen, aber auch, weil die Leute aus Fåvang wussten, was ein Hochwasser mit einem Friedhof anzustellen vermochte.

An den Hängen klammerten sich die Höfe an den Stellen fest, die einst von den Vorfahren erobert worden waren. Manche hatten ein derartiges Gefälle und waren so steinig, dass drei Generationen nicht mehr als drei kleine Äcker hatten gewinnen können. Andererseits wurden die Steinmauern dadurch so hoch, dass in Butangen nie ein Schaf vom Wolf geholt wurde.

Wenn es hier Veränderungen gab, dann kamen sie langsam. Der Ort hing zwanzig Jahre hinter den Nachbargemeinden her, diese dreißig Jahre hinter den norwegischen Städten und die wiederum fünfzig hinter dem kontinentalen Europa. Einer der Gründe dafür war die Unzugänglichkeit. Falls es einmal einen Neugierigen gab, musste er zunächst dem großen Fluss, dem Lågen, auf der richtigen Seite nach Norden folgen und bei der Kirche von Fåvang abbiegen, falls er sie denn entdeckte und immer noch nach Butangen wollte, dann das Tal hinauf und bei einem Hof namens Okshol zwischen zwei Gipfeln hindurch einen Hohlweg entlang. Etwas weiter lief der Hohlweg auf eine Geröllhalde aus und verlor sich. Hier bogen die meisten nach links ab und landeten im unbewohnten Oksholdal. Nur wenn man an der richtigen Stelle nach rechts ging, bot sich irgendwann die schöne Aussicht auf Butangen mit der Kirche am Hang und den Höfen ringsum. Zuerst aber blickten die Wanderer auf das steil unten liegende Løsnesvatn und die tückischen Løsnesmoore ringsum. Spätestens dann kehrten so gut wie alle um, wenn sie den Steig durch die Moore verfehlten und bei Einbruch der Nacht bis zu den Knien im Matsch standen, derart von den Mücken belagert, dass ihre Haut aussah wie mit Pelz bedeckt.

Nur sehr selten einmal fand jemand den Weg um das Løsnesvatn herum oder genoss den glücklichen Zufall, von einem wortkargen Ortsbewohner, der gerade seine Netze setzte, mit dem Boot hinübergebracht zu werden. Einmal am Ziel angelangt, wurde er entweder eingeheiratet oder kam bei einer Messerstecherei ums Leben. Nein, eigentlich lebte es sich gut in Butangen. Der Fluss des Tales, die Breia, erhielt von zahlreichen kleinen Bächen Nahrung, die die Höfe mit Wasser versorgten. Die Landschaft strahlte eine Art stille Anmut aus, weil der Fluss und all die Bäche mit ihren vielen kleinen Bögen eine stetige Abwechslung zwischen fruchtbaren sonnigen Stellen und rätselhaften Schattenseiten schufen, bis der Fluss mit einer jähen Biegung in das Løsnesvatn hinabschäumte. Trotz der steilen Hanglage war das kleine Tal mild und sonnig, und wer weiter vordrang, konnte gelegentlich auf Menschen aus Brekkom und Imsdal treffen, auf Brekkominger und Imsdøler, wobei der Kontakt meist in einem Nicken oder einem Gruß aus gebührendem Abstand bestand.

Zudem gab es im Winter leichte und geschwinde Transportmöglichkeiten. Wenn Eis das Løsnesvatn bedeckte, fuhr man rasch geradewegs über den See und die Moore, bis zur Stelle, wo es steil nach Fåvang hinunterging. Darum bewegte sich das Leben der Leute im Halbjahrestakt. Der Winter war die Zeit für Besuche, um Ehen anzubahnen, um Pflugscharen und Schießpulver zu kaufen. Manchmal bekam jemand Sehnsucht nach anderswo, aber wer in diesem Anderswo gewesen war, berichtete, dass die Leute dort dasselbe trieben wie hier, vielleicht ein klein wenig anders, aber nicht so, dass es unbedingt mehr taugte. Auch im Anderswo gab es keine Aussichten auf anderes als harte Arbeit, und mit harter Arbeit konnte man sich auch zu Hause und umgeben von Verwandten und Bekannten abplagen.

So war es überall, keine Fremden mischten ihre fröhlichen Gene in den eigenbrötlerischen Charakter der Gudbrandsdølinger, ganz anders als an der Küste, wo das bedächtige Temperament von schiffbrüchigen Seeleuten aus dem Mittelmeerraum aufgefrischt wurde, die, wenn sie sich aus ihrem Nothafen verabschiedeten, kleine Geschenke in den Bäuchen der jungen Mädchen zurückließen, Geschenke, die später in Form lebhafter Kinder mit rabenschwarzem Haar durch die Gassen sprangen. Nein, die Talbewohner führten ihre Leben innerhalb ihrer Umzäunungen, in einem einträchtigen, sachten Tanz im Takt der Jahreszeiten. Jeder Hof war ein autonomes Reich für sich, und die Talseiten bildeten hoch aufragende Wände gegen die Außenwelt. Diese schutzspendenden Barrieren aus uralten Fichten bestärkten die Leute in dem Glauben, es sei besser, auf die Art der Alten Moos zu sammeln, bis sie tot umfielen, als irgendetwas an ihrem Leben zu ändern. Sie gingen gern in die Berge und mühten sich durch Schneematsch und Regen, Schnee schippten sie gern, es war ja so viel einfacher, als die Beete umzugraben, und es gab keinerlei Vermischung zwischen Großbauern und Kleinbauern: Generation um Generation blieben alle auf ihren eigenen Höfen. Zeit war unwichtig, sie führten die Arbeit der Verstorbenen fort, die, so wussten sie, von noch Ungeborenen weitergemacht würde, mit denselben Handgriffen und oft auch noch demselben Karren wuchsen uralte Steinhaufen höher und höher. All das verbunden mit einem eigenen Zungenschlag, einer eigenen Art und Weise, sich zu verhalten, ja sogar wahrzunehmen und zu fühlen.

Nach der Christianisierung des Landes errichteten die Leute von Butangen eine reich verzierte Stabkirche, ein Meisterwerk aus dem Holz von Erzkiefern mit fein verschnörkeltem Schnitzwerk, Drachenköpfen und hoch aufragenden Spitzen. Da es genug zu essen gab und niemand einen Begriff von Zeit hatte, konnten sie sich monate-, ja jahrelang langwierigen Holz- und Steinarbeiten widmen. Unter König Magnus V. war die Kirche fertig, auf der Eingangsschwelle wurde die Jahreszahl 1170 eingraviert. Die tragenden Stämme und das übrige Ständerwerk wurde aus den gewaltigen Kiefern hergestellt, die seinerzeit im Gudbrandsdal wuchsen, und gemäß damaligem norwegischem Brauch wurde auch die Kirche von Butangen reich mit Dekorationen aus dem alten Heidenglauben verziert. Sie wirkte wie eine Art christlich übertünchter Häuptlingsthron aus der Wikingerzeit. Die Schnitzer verwandten ganze Sommer darauf, sie mit Seeungeheuern und anderen wohlbekannten Motiven aus altnordischer Zeit auszuschmücken. Die Außenseite der Vorhalle, der Waffenkammer, wurde in ganzer Höhe mit langhalsigen Löwenfiguren verziert, und ein fetter Drache schlängelte sich um das Portal. An den Holzsäulen zu beiden Seiten des Altaraufsatzes prangten bärtige, maskenartige Gesichter, alte Götter mit weit aufgerissenen, pupillenlosen Augen. All dies diente als Schutz vor den finsteren Mächten, mit denen die Menschen im Norden jahrhundertelang zu kämpfen gehabt hatten. Für den Fall, dass Odin und Thor doch noch etwas zu sagen hatten, gaben sich die Schnitzer alle Mühe, sämtliche Götter zufriedenzustellen.

In den folgenden Jahrhunderten wurde die Kirche weder umgebaut noch geplündert. So, wie sich nie etwas Fremdes unter die Dörfler mischte, entging auch dieses verborgene Mittelalterschloss sämtlichen neumodischen Anfechtungen. Das Dekor wurde nicht bei der Entseelung der Gotteshäuser während der Reformation entfernt, der Pietismus hinterließ nie die Spuren seiner Klauen am Inventar. Nach wie vor sperrten die acht Drachenköpfe ihre Mäuler gen Himmel auf, der umlaufende, überdachte Gang und die Außenwände dufteten von jahrhundertelanger Pflege mit Teer.

Die Geschichte der Schwesterglocken und der beiden Zwillingsmädchen war außerhalb des Ortes weitgehend unbekannt. Einmal früh im neunzehnten Jahrhundert kam ein Künstler vorbei und zeichnete die Kirche, aber er war eher unauffällig. Kurz darauf hatte ein anderer Mann, der nicht zu den Reisebegleitern des Künstlers gehörte und wirkte, als verfolge er verborgene Absichten, sich zu der Geschichte um die Schwesterglocken durchgefragt, doch auch von ihm war hernach nie wieder etwas zu hören, und bald geriet er mehr oder weniger in Vergessenheit.

Zu der Zeit gab es schon lange kein Geld mehr von außen für die Pflege der Gotteshäuser, sie mussten mit den Mitteln unterhalten werden, die das Kirchspiel selbst zur Verfügung hatte, und so wurden sie zu einem Spiegel sowohl guter wie auch schlechter Zeiten. Im neunzehnten Jahrhundert verarmte das Gudbrandsdal durch Überbevölkerung, Hochwasser, Trockenfäule, Alkoholismus und erfrorene Kornernten. Etliche der kleinen Glasscheiben, die immer noch ein schönes Licht auf die Kirchenbänke warfen, lösten sich und ließen den Nordwind direkt auf die Liturgie blasen. Die Holzschindeln des Daches verbogen sich, der Regen sickerte durch Spalten, die sich immer schwerer auffinden ließen. Das Einzige, was dem Wetter unverändert standhielt, waren die beiden Glocken, um sie herum herrschte Verfall. Immer neue Wege suchte sich das Wasser durch das komplizierte Ständerwerk, auf das sich niemand recht verstand, der Frost biss sich derart durch die Wände, dass der trockene Schnee hereingeweht wurde. Und mit den Jahren rissen Windstöße und Sturzregen die Drachenköpfe vom Dach, einer nach dem anderen fielen sie zu Boden und sperrten dort zwischen den Gräbern stumm ihre Mäuler auf, die Kirche schien ohne sie ein wenig in sich zusammenzusinken, als blickte sie finster auf die Zeiten, die ihr bevorstanden.

Der Silberklang

Den Auftakt zu diesen Zeiten gaben die Schwesterglocken, als sie am Neujahrstag 1880 zum Gottesdienst riefen. Der Ton erreichte den Stall von Hekne, wo sich gerade zwei der acht Geschwister ein Wortgefecht lieferten.

»Osvald!«, sagte Astrid. »Du sollst uns doch hinfahren!«

Ihr Bruder entgegnete, sie habe das zu spät angemeldet.

»Du Sturkopf«, sagte sie. »Hör auf zu protzen und spann den Schlitten an!«

Osvald stand auf, er hielt ihr ein kaputtes Halsband und einen Schweifriemen hin, an dem die Schnalle fehlte. »Der Schlitten wär schon fertig, wenn der Emort sich getraut hätte zu sagen, dass er die hier gestern kaputt gefahren hat.«

»Mir ham doch noch Zaumzeug. Mach hinne!«

Drinnen im Stall pustete Blister, das Dölepferd, mit dem sie meistens zur Kirche fuhren. Astrid wischte sich Strohhalme vom Sonntagskleid. Osvald stöhnte. »Hör dich nur selbst!«, sagte sie. »Was du immer zu murmeln hast. Es braucht so viel, damit wir ›wieder auf die Beine kommen‹, und du kriegst es nicht mal fertig, den Schlitten anzuspannen.«

»Was kaputt ist, ist kaputt.«

»Dann gehe ich eben zu Fuß!« Astrid drehte sich um. »Sogar mit der Klara.«

Osvald warf das Zaumzeug hin.

»Ich kann gehen«, wiederholte Astrid. »Aber du musst Vater Rede und Antwort stehen. Er kommt ins Gerede, wenn ich nicht zum Gottesdienst gefahren werde.«

Sie eilte über den Hofplatz. Der Schnee knirschte, sie zog das Schultertuch fester. Schon als sie an jenem Morgen die Haustür aufmachte, merkte Astrid, dass es nicht nur winterlich kalt war, sondern bitter eiseskalt, wie schon das ganze Wochenende vor Neujahr, das kälteste des Jahres. Der Wind schlug ihr ins Gesicht wie ein zurückschnellender Ast, die Luft war leicht und biss in der Lunge. Eigentlich graute ihr davor, jetzt zu Fuß zur Kirche zu gehen, sie waren am Weihnachtstag zum Morgengottesdienst gewesen, und in der Kirche war es so kalt, dass ihr die Zehen bis zum vierten Weihnachtstag wehgetan hatten. Jetzt musste sie nur deswegen los, weil Klara Mytting, eine alte, auf die Armenspeisung angewiesene Frau, zum Gottesdienst wollte und bei der Glätte nicht ohne Stütze gehen konnte.

Der mächtige Klang der Schwesterglocken hallte weiter zwischen den Holzhäusern wider. Dies war das erste Geläut, es rief die Gemeindemitglieder zum Kirchgang. Von Hekne bis zur Kirche hinab war es nicht allzu weit, aber die Kirche war klein, und zu säumen bedeutete, einen schlechten Platz zu bekommen. Eigentlich hätte Astrid als älteste Tochter auf einem Hof wie Hekne es nicht nötig gehabt, einer wie Klara durch die Kälte zu helfen, aber es kann noch andere Gründe für den Kirchgang geben als Lieder und Gebete, und ein solcher Grund kann auch einen Platz weit vorne erfordern.

Rasch ging sie am Vorratsspeicher vorbei und den schmalen, vom Schnee befreiten Weg zum Kuhstall hinab, wo Klara zusammen mit den Kühen und ein paar von den Arbeitsleuten wohnte. Dieser Winter war so schneereich wie selten, und oben auf dem Dachboden hörte sie die kämpfenden Hofkatzen. Auch sie langweilten sich und gingen aufeinander los, jetzt, da der Schnee ihre Reviere versperrte und sie nur dicht an den Hauswänden entlangschleichen konnten.

Die Glockenschläge wurden spärlicher. Schon als kleines Mädchen hatte Astrid bemerkt, dass die Glocken bei Tiefschnee anders klangen als sonst. Es gab weniger Widerhall vom Dorf, das Echo von den Felswänden und dem See war gedämpfter, es war, als stünde sie näher bei den Glocken, ganz nahe beim bebenden Herzen des Silberklangs. Sie kannte gut die Geschichte von den Reichstalern, die in der Schmelze gelandet waren und den Hof in den Konkurs getrieben hatten, deretwegen Vater und Brüder jetzt neidisch auf die Bootshäuser am Nedre Glupen starrten, wenn sie ins Imsdal gingen, wo sie immer noch fischen durften, was ihnen aber einen vollen Tagesmarsch abverlangte und sowieso nie so viel einbrachte, wie der Glupen es getan hatte.

Astrid war jetzt zwanzig und als eine der wenigen ihrer Familie stolz auf die abseitige Großtat des Vorfahren, allerdings war sie nicht der Typ, der auf dem Friedhof herumstreicht und sich mit den Toten unterhält. Bei allem, was sie dachte, erfüllte sie eine gewisse Getriebenheit, so sehr, dass ihr ihre Gedanken geradezu vorauseilten. Ihre Großmutter meinte, sie sollte auf keinen Fall zur Sommerschule gehen, denn das Wissen wecke bei ihr den Hunger auf mehr, und alle wussten, dass eine junge Frau hier im Ort keinerlei Aussicht darauf hatte, ihren Wissensdurst zu stillen.

Als sie klein war, konnte niemand mit Astrid Schritt halten, wenn sie herumsprang und den Leuten bei der Arbeit in den Füßen war, unaufhörlich fragte sie, warum etwas so gemacht werde und nicht so. Sie kletterte auf die Steinmauern und wetzte auf ihnen entlang, so dass die grauen Steine klapperten, eine respektlose Unsitte, über die alle sich erbosten, aber sie tat es trotzdem, rannte, dass das Moos sich löste und nur so herumflog, bis zum unteren Ende des Ackers, wo die Mauer an einem Abhang endete, der senkrecht zum Flussbett abfiel. Von dort konnte sie über das Løsnesvatn schauen und durch die Kluft in der Ferne sogar Fåvang und Losna erspähen.

Sie blickte gern gen Losna, denn sie wusste, was bald dort entstehen würde. Noch ein paar Jahre, und zu festen Zeiten würde man einen Streifen von Dampf und Kohlequalm sehen, die Frucht der kolossalen Arbeit der Gleisbauer, die Stück um Stück schmale Schienen verlegten, wohl nicht breiter als ihre Unterarme, eine maßlos lange Strecke, die Leute meinten zu wissen, sie führe bis nach Christiania und dann nach Schweden und von dort sogar noch weiter gen Süden.

In ihrer Kindheit waren Zugtiere, die abends nicht ausruhen mussten, unvorstellbar. Astrid sah sich stets selbst in diesem Zug. Diesen Gedanken bekam sie nie satt: dass das eigentliche Leben anderswo vor sich ging, so dass jeder Tag nichts anderes war als eine Verspätung. Doch wohin genau sie wollte, das wusste sie nicht, diese Träume waren nichts als eine Leiter, die in der freien Luft endete. Ihre Gedanken reisten jeden Tag an einen anderen Ort, sie wusste nur, dass sie etwas suchte, das hier nicht zu finden war, niemals hier im Ort. Jeder Tag, der mit dem Abend endete, bedeutete für sie einen Verlust, denn es geschah nie etwas Neues. Vor dem Einschlafen senkte sich immer ein Gran Trauer in ihren Sinn, ein Gran, das, so wusste sie, über ein paar Jahre dafür sorgen würde, dass sie so wurde wie die anderen Mädchen, schwer und alt vor der Zeit.

Als Erwachsene hatte sie bereits zwei Verlöbnisse ausgeschlagen, gute Partien wären das gewesen, eine aus Nordrum und eine aus Nedre Løsnes. Jetzt hatte es lange niemand mehr bei ihr versucht, was die Leute ihrer Rastlosigkeit und dem scharfen Verstand zuschrieben. Beides war herzlich wenig geeignet, die Junggesellen der Nachbarhöfe zu betören, samt und sonders typische Gudbrandsdøler, großgewachsene, zähe Arbeitstiere von beharrlicher Maulfaulheit. Zudem fiel Astrids Äußeres aus der Art. Eine musste schon wirklich schlimm hässlich sein, um in diesem Teil des Gudbrandsdals nicht verheiratet zu werden; das weibliche Ideal hier war grob gebaut, breithüftig, möglichst großbrüstig und mit einem breiten Kreuz gesegnet. Astrid war feingliedrig, von eher knochigem Wuchs und Gesicht, und ihr gelocktes dunkles Haar hätte in einem anderen Dorf als schön gegolten. Ein geeigneter Mann hätte sie sogar als attraktiv bezeichnet, falls er den ungewöhnlichen Winkel der Augenbrauen zu schätzen gewusst hätte, ihre Art, das Kinn vorzuschieben, ihre Arme, die in der Sonne schnell braun wurden. Insgesamt aber sagte man sich nach den beiden Ablehnungen, die Älteste auf Hekne sei eigensinnig und schwer regierbar. Als das bessere Ehematerial galten grobhändige Mädchen, die die ihnen auferlegte Last trugen, ohne zu murren, die ihre Kinder ohne Spektakel in die Welt setzten und sich wieder in den Stall schafften, während hinter ihnen noch der Mutterkuchen dampfte.

Als sie Klara an ihrem Arm aus dem Stall führte, stellte Astrid fest, dass die Alte besser gekleidet war als sonst. Eine andere Frau hatte ihr Schuhe und Rock geliehen. Sie gingen bergab, beide mit grob gewebtem Wollschal und Kopftuch. Ständig fuhren Pferdeschlitten an ihnen vorbei, und Astrid blickte starr geradeaus. Klara schien die Kälte gar nicht zu bemerken, sie stapfte ebenmäßig voran, zog Astrid am Ärmel und fragte – allzu laut – nach den Namen derer, die vorbeieilten. Astrid wusste sie nicht alle zu sagen. Der Fahrweg wimmelte von den vielen Kindern aus den großen Familien, die keinen Platz auf den Schlitten gefunden hatten. Unmöglich zu erkennen, wer hier wer war, entweder waren die Gesichter in Lumpen und Kopftücher gehüllt, oder Augenbrauen und Nasen waren vereist und mit Raureif bedeckt. Sie hatten die Strecke zur Kirche erst halb geschafft, doch schon jetzt taten Astrid die Ohrläppchen weh, und es graute ihr vor den Schmerzen, mit denen später zu Hause die verkühlte Haut auftauen würde.

Von vorbeifahrenden Nachbarn schnappte Astrid auf, dass die Temperatur bei vierzig Grad unter Null lag. Zu Hause hatten sie kein Thermometer mehr, es war geplatzt, als sie eines Nachts vergessen hatten, es in die Wärme zu holen, und dank einer Bemerkung des Schullehrers wusste sie, dass es dann kälter als minus 39 Grad hatte sein müssen, denn das war der Gefrierpunkt von Quecksilber.

Der Kälte entgingen sie nie. Der Hekne-Hof mochte aus der Entfernung recht stattlich wirken, dennoch lebten sie im festen Griff der Jahreszeiten. Ihr Vorratsschuppen war geräumig, aber selten gefüllt. Das Waldstück, wo sie ihr Feuerholz schlugen, gab nicht mehr viel her, und im Winter konnten sie es sich nicht leisten, mehr als ein Geschoss zu heizen. Die Dunkelheit kam früh am Nachmittag, und allabendlich versammelte sich die Familie vor dem Kaminfeuer, um sich zu wärmen und Licht zu finden. Die Mannsleute schnitzten Kleinwerkzeug und Löffel, kehrten in regelmäßigen Abständen die Späne zusammen und warfen sie in die auflodernden Flammen. Die kleinen Kinder lärmten herum und zankten sich, zerrten an ihren Schaffellen, husteten und steckten einander mit der Bauchgrippe an. Am schlimmsten lastete auf Astrid, dass sie keinen Rückzugsort hatte. Wenn sie mit einem Talglicht wegging, wurde sie gescholten, etwas so Teures gehöre geteilt.

Der Ort war im Winter stockfinster, Angst und Spukgeschichten gingen um. Darum musste sie allabendlich in der sich wiegenden Menge am Feuer sitzen, umgeben von den Pupsen ihrer kleinen Geschwister, den ewigen Wiederholungen der Alten, dem Summen ihrer Großtante und dem schrillen Gekeife, mit dem ihre Mutter für Ruhe sorgen wollte.

Nein, dachte sie oft, das genau ist verkehrt: Es gibt keinen Abstand. Es gibt kein Licht.

Abermals läuteten die Glocken, diesmal, damit die Leute sich beeilten. Der volle Klang wölbte sich über die Schneewehen, an ihnen vorüber und hinauf zu den Bergen, dann kam sein Echo zurück und mischte sich mit den nächsten Schlägen.

»Der alte Glöckner, ach ja, der war gut«, murmelte Klara, als es wieder so still war, dass sie einander hören konnten.

»Gut, sagst du, was meinst du mit gut?«

»Der hat den Leuten Heilgenschorf geben. Ja, hat er. Hat bei der Glockenklugen um Erlaubnis gefragt, hat den abkratzt und den Kranken geben.«

Klara Mytting stammte vom gleichnamigen Hof, der sich noch schlechter stand als Hekne, so dass man sie und ihre jüngere Schwester vor Jahrzehnten in Armenfürsorge hatte geben müssen. Klara ging es nicht recht gut, und sie wusste nicht ganz sicher, in welchem Jahr sie geboren worden war, aber uralt war sie, denn ihre Schwester hatte gelebt, bis sie selbst zweiundsechzig Jahre alt gewesen war. Zeitlebens war sie ein schmächtiges, appetitloses und liebenswürdiges Geschöpf gewesen, nie besonders von Nutzen außer zum Wasserholen und manchmal zum Stricken, wenn die Gicht nicht zu schlimm war. Wegen der Mangelernährung hatte sie blauviolette Ringe um die Augen.

»Das hab ich jetzt nicht verstanden.« Astrid zog sich das Kopftuch zurecht. »Wie hast du das genannt?«

»Heilgenschorf. Oh ja. Der wächst innen in den Glocken.«

»Ah, Grünspan! so was wie Rost.«

»Oh nein, Rost, kann nicht wahr sein! Stecken gute Kräfte drin. Hat der Glöckner mit dem Messer in eine Tasse gekratzt, und wenn er mit der Tasse wieder rausgekommen ist ans Licht, waren da so trockene Brösel drin. Gute Kräfte in den Bröseln, ja. Gute und mächtige. Oh ja. In der Altezeitenwelt haben die Leute den mit Schmalz gemischt. Und auf Wunden gestrichen. Manche haben das auch gegessen, haben sie. Hat alles wieder gut gemacht das. Du, Astrid, frag den Neuen mal, ja? Ob er hochgehen und mir Heilgenschorf holen will. Der hilft mir sicher gegen die Gicht. Tu das.«

»Schaunwermal«, sagte Astrid.

»Wenn die Glocke schlägt, beginnt die Ewigkeit«, sagte Klara.

Astrid zog die Schultern hoch und fragte nicht weiter nach. Der »neue« Glöckner leistete seinen Dienst seit gut dreißig Jahren. Klara hing demselben alten Aberglauben an wie Astrids Großvater, nur war sie so durcheinander im Kopf, dass man nie unterscheiden konnte, was sie sich gerade ausdachte und was aus der Überlieferung stammte. Den lieben langen Tag lang schlug sie über Milcheimern das Kreuz, stibitzte den Unterirdischen Breireste und versuchte, die Mächte zufriedenzustellen. Sie mochte komisch im Kopf sein, aber sie wurde gut versorgt, denn so mancher hier in Butangen, zumal Astrids Großvater, fand, allen Menschen seien gleich viele Talente zugeteilt, sie äußerten sich nur verschieden, manche seien eben schwer zu entdecken und zu verstehen. Kinder mit einem Sprachfehler konnten großartige Spielleute oder Holzschnitzer werden, Blinde konnten Pferde beruhigen, und die meisten Sonderlinge standen in Kontakt zu höheren Mächten, mit denen es sich gutzustellen galt.

Sie gelangten zu der Kirche mit der wohlvertrauten roten Turmspitze, und Klara stellte ihr Gemurmel ein. Die nach Westen gewandten Wände der Kirche waren schwarz von Teer, doch den Sonnenwänden auf der Südseite hatte die Sommerhitze eine braungoldene Glut verliehen, deren Schimmer jetzt von einer Schicht weißem Raureif überzogen war, und aus den Abzügen, die aus den Wänden schauten, zog Rauch.

Ob er schon in der Kirche war?, fragte Astrid sich. Und ebenso fror wie sie?

Sie kannte die Kirche gut, fast so gut wie das Pfarrhaus, in dem sie zwei Jahre als Dienstmädchen in Stellung gewesen war. Eines der wenigen Häuser, die für die Älteste von einem Hof wie Hekne in Frage kamen, einem Hof, dessen Erstgeborene in besseren Zeiten reichen Schmuck getragen hätte. Zwei Jahre lang Nähen, Putzen und Staubwischen, und seit dem Frühling letzten Jahres bei alldem immer stärkeres Herzklopfen. Bis sie im Spätherbst plötzlich gekündigt wurde und zur Arbeit auf Hekne zurückkehren musste.

Jetzt stampften Astrid und Clara sich den Schnee von den Füßen und betraten die Eingangshalle, doch als sie über die Schwelle wollten, verneigte sich Klara tief und murmelte etwas von einem Türendrachen. Astrid, die Klara beim Arm hielt, dachte, die Alte wäre gestolpert, und wollte ihr wieder aufhelfen.

»Wie denn, willst du dich nicht vor der Midtstrandbraut verneigen?«, fragte Klara und bewegte sich mit seltsam gebeugten Knien weiter.

Astrid schaute über die Menge der Gottesdienstbesucher. Keiner von denen, die in der Nähe standen, stammte vom Midtstrandhof.

»Steh auf!«, zischte sie. »Die Leute schauen schon!«

»Müssen die Midtstrandbraut schön grüßen«, sagte Klara. »Bloß nicht vergessen. Sonst wird die wütend auf dich, weißt du.«

»Psst!«

»Der Türendrachen ist weg, und doch ist er hier«, sagte Klara.

Astrid zog sie mit sich. Es war ihr nicht klar, ob die Midtstrandbraut und der Türendrachen dasselbe Wesen waren, aber sie wollte nicht fragen, denn manchmal erfand Klara dergleichen, und außerdem würde sie sonst weiterbrabbeln, Astrid schämte sich schon.

Beim Eintreten sahen sie, dass das Kirchenschiff voll besetzt war.

Anders als früher hatten die Hekne-Leute keine festen Plätze mehr. Sie hatten ihre Bänke abgeben müssen, als sie mit einer Sondersteuer auf Schuhe in Verzug gerieten. Der Name ihres Hofes auf der Klapptür zur Bank wurde übermalt und durch einen anderen ersetzt. Bei den Männern auf der rechten Seite waren noch ein paar freie Plätze, doch die Frauensleute hatten links zu sitzen, und dort waren nur noch die kältesten Plätze direkt an der Wand frei. Unter Entschuldigungen schob Astrid Klara durch die Bank, die Leute bogen die Knie beiseite und blickten zur Decke.

»Na hör mal, nein, hier will ich nicht sitzen!«

»Klara! Setz dich jetzt hin!«, zischte Astrid leise. »Du siehst doch, es ist sonst nichts frei.«

»Und da vorn?« Klara deutete auf einen Platz, der tatsächlich besser war, sie hatten ihn übersehen, gerade setzten sich zwei Mädchen vom Romsås-Vorderhof dorthin.

Astrid schob Klara weiter und wollte sich selbst an die zugige Wand neben sie setzen, doch die Alte ließ sie nicht vorbei, sie saß bereits da und flüsterte nickend vor sich hin.

Das erneute Läuten übertönte, was Klara jetzt sagte, und dann kamen ein paar Nachzügler, eine achtköpfige Familie, sie trennten sich im Mittelgang, zwei der Mädchen waren frech genug, sich direkt am Gang in die Bank zu schieben, so dass alle anderen nach links rücken mussten und Astrid und Clara noch dichter an die Wand gedrückt wurden. Jetzt spürte Astrid, wie abgemagert Klara war, ihre Hüfte und das Schulterbein stachen durch den Stoff der Kleidung.

Die Leute fröstelten, der Atem stand ihnen weiß vorm Gesicht. Die Talgkerzen leuchteten im Mittelgang, nur noch leises Gemurmel und das Schaben des groben Wollstoffs war zu hören. Nur die Großbauern in ihren Fellen saßen einigermaßen still.

Astrid liebte die Stabkirche, doch nur zur warmen Jahreszeit. Der christliche Glaube als solcher beeindruckte sie nicht sehr, aber wenn sie nicht fror, träumte sie allem hinterher, was sich hier ereignet haben mochte, und sie entdeckte immer wieder Neues in den Schnitzereien und der Bemalung, in allem, was nur schön war und keinem eigentlichen Nutzen diente. Außerdem buchstabierte sie sich gern durch die merkwürdigen Inschriften mit ihren verschlungenen Buchstaben.

Die Tür zur Eingangshalle wurde geschlossen. Der Kirchendiener mochte die mehrstöckigen Öfen seit fünf Uhr früh gewaltig eingeheizt haben, aber die Wärme entwich durch die Wände.

Trotzdem würde Astrid dem Frost standhalten. Ihm und der Erinnerung an eine verschwundene Hoffnung, die bald dort vorn erscheinen würde. Sie würde ihr standhalten wie dem restlichen Leben auch. Das war das ihr zugedachte Geschick, bitte schön. Etwas anderes war nicht zu erwarten. Hier saß sie im wahrscheinlich kältesten Gotteshaus der Welt. Sie wünschte sich wärmere Kleidung, die hatte sie aber nicht, sie wünschte sich einen Liebsten, bezweifelte aber stark, dass sie ihn bekommen würde. Und sie wünschte den Sommer herbei. Der Sommer immerhin würde irgendwann kommen. Anders als der Liebste und warme Kleidung, und dann musste der Sommer eben beide ersetzen. Die Sonnenwärme, das Rascheln des Espenlaubes, sauber gewaschen und geschrubbt sein, barfuß gehen, frei.

Die Glockenschläge zum Gebet hallten. Dreimal drei Schläge vor Beginn des Gottesdienstes. Der Altpfarrer war Däne, und darum folgte der Glöckner mit diesen neun Schlägen dänischem Brauch. Danach würde es still sein, bis zu seinem Auftritt.

Doch in der Stille ahnte Astrid, dass ein altbekannter Freier ihm zuvorkommen würde. Er bedrängte sie, kroch ihr in die Kleider.

Der Frost.

Sie spürte ihn, er war unsichtbar und hartherzig, ein Messerstahl. Sie saß reglos, vermied möglichst jede Berührung mit ihrer Kleidung, doch die Kälte zog vom Boden hoch und bahnte sich den Weg zu den steifen Zehen, ihren Knien, den Fingern.

Astrid wusste, was ihr bevorstand. Dies war die Art Kälte, die tiefer ging als in Haut und Muskeln, sie drang durch Mark und Bein. Ja, das Mark selbst wurde kalt, jenes Knochenmark, das sie am Schlachttag kochten und aus den Knochen lutschten. Und wenn die Kälte sich erst dort festsetzte, blieb sie im Skelett hängen und hinterließ eine Steifheit, die man erst nach Tagen loswurde.

Da endlich kam er. Er ging nicht, er schritt. Aus einer verborgenen Kammer da hinten, am Altar vorüber, abwartend, als wäre er schon seit Morgengrauen in der Kirche gewesen. Priesterrock und Bibel und wache Augen.

Kai Schweigaard.

Er räusperte sich, der Gottesdienst begann. Bald aber erkannte Astrid, dass er an diesem Tag besonders viel auf dem Herzen hatte. Die langwierigen Gottesdienste waren der einzige Fehler an dem Neupfarrer, wie die Leute ihn wohl noch viele Jahre lang nennen würden. Seine Gottesdienste waren etwas ganz anderes als die schläfrigen Predigten seines Vorgängers, einer altertümlich steifen Gestalt, die den verwaschenen dänischen Akzent nie verloren hatte und immer nur über die menschlichen Christenpflichten und das Lob der Tugend predigte.

Nein, in Kai Schweigaard steckte Saft und Kraft, wie in einer Flasche Weihnachtsbockbier. Er ließ sich das Gesicht von der Sonne bräunen, krempelte die Hemdsärmel hoch, so dass auch seine Unterarme Farbe bekamen, rasierte sich täglich mit dem Messer. Seine Bewegungen hatten etwas Gespanntes, Unternehmungslustiges. Er sprach verständlich und treffend und plätscherte gerne extra laut im Taufbecken herum, wenn der Täufling unruhig war. Er trat ganz anders auf als Priester sonst, dennoch gab es keinerlei Zweifel daran, dass er der Priester war. Dank seines Amtes war er der Vorsitzende der Armenkommission, und häufig besuchte er die armseligsten Stuben des Ortes, wo zehnköpfige Familien in einem Zimmer hausten.

Dies und sonst nicht viel mehr wussten die Leute über ihn.

Astrid reckte den Hals, um ihn besser zu sehen. Letzten Mai war er im Ort eingetroffen, sie stand vor dem Pfarrhaus, die Schürze vorgebunden, in einer Reihe mit den anderen Bediensteten, um ihn willkommen zu heißen. Sie wussten, dass er jung war, aber doch nicht so jung, sie erwarteten, dass er ordentlich mit Sack und Pack und einer fein gekleideten Pfarrfrau samt einigem Nachwuchs ankommen würde, doch dann sprang ein schwarz gekleideter munterer Mann mit zwei Koffern vom Karren, ohne weiteres Gepäck.

Und genau in diesem Augenblick erkannte Margit Bressum ihre große Chance. Sie war eine mit lautem Organ versehene selbstzufriedene Witwe mit Hängebrust, die bis zu diesem Tag einen nachgeordneten Rang im Haushalt innegehabt hatte. Der Altpfarrer hatte die besten Dienstleute mitgenommen, und bei Schweigaards Ankunft stellte sie sich ganz nach vorn, um sich gleich bei der Begrüßung als diensteifrig und tüchtig zu erkennen zu geben, und stellte sich selbst als Haushälterin Bressum vor.

Nun begann eine neue Zeit im Pfarrhof, so nannte der Volksmund das Pfarrhaus. Die Bressum tönte, sie habe neue Gardinen für die Wohnstube ausgesucht, fragte, ob der junge Herr Pfarrer mittags gern Blutwurst oder Leber aß, ja, was könne man ihm Gutes tun? Sein Vorgänger war das Haupt einer sechsköpfigen Familie gewesen, und nach einigen Tagen machte Schweigaard Margit Bressums Flausen von einem großen Haushalt mit Weihnachtsschwein und Marzipan ein Ende. Der neue Gottesmann von Butangen erklärte, er sei nicht verheiratet, und nach einer winzigen Pause fügte er, indem er den Blick über die Dienstbotenschaft wandern ließ, hinzu, »vorläufig«. Wie sich zeigen sollte, waren solche kleinen Nebenbemerkungen typisch für ihn. Er sagte etwas eigentlich Harmloses, doch dann blickte er wie bei seinen Predigten von einem Anwesenden zum anderen, und so wurde seinen Worten häufig eine verborgene Mehrdeutigkeit zugeschrieben. Kurzum, er plante nicht die Aufnahme eines nennenswerten gesellschaftlichen Lebens, sondern erwartete »eine bescheidene und sparsame Haushaltsführung«. Für sich selbst verlangte er als Einziges gemäß einer neumodischen Sitte zum Frühstück ein Hühnerei. Ein Knecht von einem nahen Hof teilte eine Ecke des Kuhstalls ab und schaffte etwas Geflügel an, ansonsten ging alles seinen altgewohnten Gang. Margit Bressums Ziel, eine große Schar Dienstmädchen anzuführen, schrumpfte alsbald zu der Verantwortung für seine täglichen drei Mahlzeiten zusammen. Aber auch darum machte sie noch viel Lärm und Gewese, außerdem nannte sie sich weiterhin Haushälterin, obgleich sie über nur wenige Angestellte gebot.

Astrid besorgte dieselben Arbeiten wie zuvor – Nähen und Putzen, sie hielt die gute Stube in Stand, säte und jätete in den Blumenbeeten im Garten. Schnellhändig und etwas schroff, so war ihre Art. Dann und wann ein Seitenblick auf den neuen Pfarrer, der nur kurz nickte und mit wehenden Mantelschößen verschwand. Immer nur auf Abstand, bis zu jenem Tag, an dem sie das Morgenbladet auf der blankpolierten Kommode im Hauseingang liegen sah. Die Zeitungen wurden Schweigaard allwöchentlich als geschnürtes Paket geliefert. Er las nur ein Exemplar pro Tag, wie gespannt er auch darauf sein mochte, was in der Welt vorging, und obwohl die Blätter wegen des langen Postwegs ohnehin verspätet kamen.

Jetzt also lag eine Zeitung auf der Kommode, zweimal gefaltet, fünf schmale Spalten, randvoll mit Buchstaben. Astrid ging hin und schnupperte daran. Das Blatt musste frisch gedruckt sein, es verströmte einen schwachen Geruch, ähnlich dem frischer Pilze. Astrid sah sich rasch um und faltete die Zeitung auf. Das Morgenbladet bestand aus zwei großen Bögen, die erste Seite war in dichtem Satz mit denselben gotischen Buchstaben bedruckt, wie sie im Lesebuch der Sommerschule standen, doch auf dem zweiten Bogen gab es kleine Blöcke, bei denen sie erst eine andere Sprache vermutete, bald aber erkannte, dass es sich hier um die neuen Buchstaben handelte, die der Lehrer lateinisch nannte und als »simpel und derb« hinstellte.

Das fand Astrid nicht. Durchaus nicht. Bei den kleinen Vierecken, die die gesamte Zeitungsseite einnahmen, musste es sich um Annoncen handeln. Diese Seite war wie ein Gebäude mit kleinen geöffneten Fenstern, zu denen abwechselnd frische Luft und verlockende Töne hereinströmten. In Christiania gab es Tanzpartien, Konzerte, es gab Apfelsinen aus Valencia, ja, sogar befruchtete Eier von englischen Enten wurden angeboten. Dazu Violinsaiten aus frischem Schweinedarm, Zimmerpflanzen im Topf, knitterfreie Unterwäsche und etwas, das sie sich gar nicht weiter vorzustellen wagte – neue französische Korsetts.

Gerade als sie die Ankündigung eines Vortrags über die Expeditionen ins Nordpolarmeer las, der um sieben Uhr abends stattfinden sollte, schlug die Standuhr sieben. Auf der Treppe waren Schritte zu hören, sie faltete die Zeitung zusammen und legte sie zurück, doch als sie gerade hinausgehen wollte, kam der neue Pfarrer herein. Der Luftzug zwischen beiden Türen hob einen Zipfel der hauchleichten Zeitung an – und ihre Blicke begegneten sich.

Bis dahin hatten sie einander nur zugenickt, doch führte diese Begegnung dazu, dass Schweigaard ihr auf eine unverpflichtende Weise wie nebenbei die ausgelesenen Zeitungen gab. Gleichzeitig wollte er über den Ort reden, über Namen von Höfen, Lebensbedingungen, Kinderzahl, all die Zusammenhänge, auf die er sich nicht verstand. Ein ganz eigener Tauschhandel: Er suchte den Einblick in diese kleine Welt und bezahlte mit dem in die große, nach der Astrid mit beiden Händen griff, doch wenn sie mit der Zeitung fertig war und zurück an ihr Nähzeug musste, fühlte sie sich immer stärker wie am falschen Ort und im falschen Jahrhundert und nach einer Weile auch wie im falschen Bett.

Jeden Sonntag folgte sie ihm mit den Augen. Gegen Ende der Gottesdienste pflegte Schweigaard noch ein wenig Zeit für eine Orientierung über den Zustand der Welt zu erübrigen, eigentlich handelte es sich dabei um kurze Zusammenfassungen vom Geschehen in Christiania und im Ausland. Dank der ausgeliehenen Zeitung wusste sie aber, was er erzählen würde, und so bebte die ganze Woche hindurch in ihr eine Spannung, als würde sie mit dem Pfarrer ein Geheimnis teilen.

Margit Bressum hatte wohl begriffen, dass dieses Geheimnis noch größer werden könnte. Obwohl nichts vorgefallen war, kein Versuch war unternommen, kein Wort zu viel gesagt worden.

Dennoch, lang wäre es bis dahin wohl nicht mehr hin. Margit Bressum verkündete, es sei für Astrid keine Arbeit mehr da, schließlich sei der Priester alleinstehend und brauche nicht viel Bedienung. »Schaunwermal, wie es aussieht, wenn wir erst eine Pfarrfrau haben«, sagte sie.

Astrids Mund zuckte, und die Hauswirtschafterin drehte das Messer in der Wunde um: »Du musst wissen, er ist verlobt.« Erst da begriff Astrid, dass dort, wo Gefahr lauerte, auch Möglichkeiten warten konnten.

Endlich war ein Kirchenlied an der Reihe. Astrid stupste Klara an, die sich steifbeinig hinstellte und Hilfe brauchte, die richtige Seite im Gesangbuch zu finden. Sie hielt das Buch gern in der Hand, obgleich sie nicht lesen konnte. Wer da denkt, der Brauch, sich in der Kirche zu erheben, diene dazu, den Herrn zu preisen, dachte Astrid, der irrt sich. Sondern wir Halberfrorenen sollen unsere Zehen bewegen und das Blut ein paar Zoll weiter strömen lassen.

Klara atmete durch die Nase, der Raureif knisterte auf ihren Nasenhaaren. Beim nächsten Lied klapperten die Leute derart mit den Zähnen, dass der Text nicht mehr zu verstehen war. Es war so fußkalt, dass es Astrid vorkam, als stehe sie barfuß da, und bald spürte sie nichts mehr, wenn sie versuchte, die Zehen aneinanderzureiben.

Jetzt begannen die Taufen. Es war üblich, die in der jüngsten Zeit Geborenen am Neujahrstag zu taufen, so waren heute nicht weniger als neun Kinder an der Reihe. Zu Beginn des Gottesdienstes hatten die Säuglinge geweint und geschrien, doch jetzt hatte die Kälte auch sie ruhig werden lassen. Das erste Kind wurde nach vorn getragen, doch irgendwie kam das Taufritual nicht recht in Gang.

Gemurmel dort vorn.

Astrid reckte den Hals und sah, wie Schweigaard das Kind auf den anderen Arm nahm und mit den Knöcheln der freien Hand auf den Taufstein klopfte. Das Brechen des Eises war in der ganzen Kirche zu hören. Dann taufte der Priester den kleinen Jungen und verkündete, von nun an gehöre er zur Gemeinde des Herrn.

Die nächsten Kinder wurden nach vorn getragen, fröstelnd und zitternd wurden die Namen genannt. Rasch entledigte man sich des Rituals, manche Eltern schienen die Zwischennamen auszulassen, die sie ihren Kindern zugedacht hatten. Das letzte kam vom Hof Tromsnes, Astrid wusste, es sollte nach seiner Großmutter Johanne heißen, doch der Vater zitterte derart, dass er eine Silbe verschluckte und Schweigaard die Kleine auf den Namen Anne Tromsnes taufte.

Draußen war Wind aufgekommen, ein eisiges Gebiss schnappte nach der Versammlung. Das Feuer in den Öfen war erloschen, der Kirchendiener konnte den Gottesdienst nicht durch Nachlegen von Brennholz stören. Die Wände knackten unter einer Böe, der Luftzug drang herein und ließ die Altarkerzen flackern.

Schweigaard fuhr mit dem Gottesdienst fort. Die Kälte schien ihm nichts auszumachen, im Gegenteil wirkte es, als gäbe sie ihm zusätzliche Kräfte.

Astrid sah sich um. Die Ortsbewohner saßen in den Bänken und mühten sich durchzuhalten. Sie waren es gewohnt. Das Leben war für sie alle meist eine Plage, und sie ließen sich weder von Zahnweh, Gicht noch schmerzenden Knien beeindrucken. Sie saßen in den Kirchenbänken und hielten durch. Sie hielten durch, bis ihre Wangen weiß, dann blau wurden. Bald glotzten die Kinder leer vor sich hin, manche verloren die Kontrolle über ihre Muskeln und wiegten sich unwillkürlich hin und her, als säßen sie in einem Schiff auf unruhigen Wellen. Als sie singen wollten, eines der neueren Kirchenlieder, die niemand so recht beherrschte, hatte der Mann an der Truhenorgel so kalte Finger, dass überhaupt niemand mehr die Melodie erkannte und viele stattdessen das nächste Lied sangen, das an der Tafel angegeben war.

Der Einzige, der jetzt noch nicht zitterte, war Hallstein Huse, der Bärenjäger, er saß in einen Pelz gehüllt, und über seine vier Söhne hatte er ein dickes Fell geworfen. Klara Mytting hatte nicht einmal mehr aufstehen können, und Astrid ließ sie ungestört im Halbdunkel sitzen.

Ein langer, dröhnender Windstoß setzte ein, stärker als der vorige.

»Die Kratzenacht«, flüsterte Klara. »Bald ist sie da.«

Astrid nickte bloß. Die Alte lehnte sich an die Wand und legte den Kopf daran.

Und dann begann es in der Kirche zu schneien. Weiße Flocken senkten sich über die Versammlung, das Kruzifix, das Altarbild und auf Schweigaards Bibel. Der Pfarrer unterbrach die Lesung.

Die Leute starten zur Decke, von wo der Schnee kam, und begriffen rasch, dass es kein Schnee war, sondern Raureif. Der Windstoß musste in die weiße Schicht im Dachstuhl gefahren sein, die nun auf die Gemeinde rieselte.

Die letzten weißen Körnchen trafen den Boden. Ein paar landeten zischend in den Kerzen, die jedoch wieder aufflammten.

Kai Schweigaard blickte auf seine Gemeinde. Er breitete die Arme aus und sagte laut:

»Gepriesen sei der Herr für diese Prüfung, die wir gemeinsam bestehen! Dies ist ein göttliches Zeichen, wie auch Moses sie empfing, und ich verspreche euch: Nächsten Winter werden wir alle unter besseren Bedingungen leben. Bereits im Frühling wird etwas Großes geschehen, das uns aus diesem Elend hilft.«

Als er die Lesung wiederaufnahm, zitterte seine Stimme. Astrid fragte sich, was er meinen mochte. Ein paar Mal hatte sie ihn so erlebt, glühend, übereifrig, meist, wenn der Besuch des Bürgermeisters oder anderer wohlgekleideter Herren bevorstand.

Sie blickte über die Menge der bibbernden Menschen, denen der Reif im Haar und auf den Schultern lag. Nicht mehr viele waren imstande zuzuhören, und diese wenigen hatten wahrscheinlich schon vergessen, was er eben gesagt hatte.

Schweigaard auf der Kanzel zögerte. Sie hatten erst die Hälfte der auf der Tafel angegebenen Lieder gesungen, doch dann kam ein erneuter Windstoß, und er musste wieder Schnee von der Bibel pusten, also begann er den Gottesdienst zu verkürzen. Das verwirrte den Organisten, und Schweigaard musste laut ansagen, dass sie vier Lieder überspringen würden.

Die letzte Viertelstunde war ein Beispiel dafür, wie viel Kraft Kai Schweigaard aus Widerstand beziehen konnte. Er ließ die Gottesworte zwischen den Säulenhallen tönen und wurde zu einer Feuersbrunst aus Willen und Glauben. Zum Schluss sang er ganz allein, während die Talgkerzen flackerten.

Als die Schwesterglocken endlich zum Ausgang läuteten, stürzten die Leute hinaus, so schnell ihre steifgefrorenen Knie es erlaubten, Astrid schob die Leute vor sich weg und schüttelte Beine und Hüften, um die Starre aus den Muskeln zu vertreiben. Es fühlte sich an, als hinge die Kirchenbank noch an ihr, die Jahresringe des Holzes in ihrer Haut abgedrückt. Erst als sie im Mittelgang stand, entdeckte sie, dass Klara noch an ihrem Platz saß. Rasch eilte Astrid zu ihr und zog sie am Ärmel.

Dieser Augenblick veränderte Astrids Leben, denn jenes eine Gramm, das sich allnächtlich auf ihren Sinn legte, hatte von nun an eine Farbe, eine bläuliche Tönung wie die Tinte des Missmuts. Zugleich setzte sich in ihr ein Anblick fest, er war allzu deutlich und brannte sich ein, der Anblick dessen, was geschah, als sie fester an Klaras Arm zog. Die alte Frau rutschte von der Kirchenbank, blieb jedoch mit der Wange an der Wand festgefroren. Klaras letzte feuchte Atemzüge waren direkt auf die Planken gerichtet gewesen. Einen schrecklichen langen Moment hing sie da, bis ihr Kopf sich mit einem ratschenden Laut von der Wand löste und gegen die nächste Bank prallte.

Der Kirchendiener hörte Astrids Schrei und sprang hinzu, gleich nach ihm war auch Kai Schweigaard da. Der Glöckner bekam nichts mit, er läutete unverdrossen weiter, und zwischen den dröhnenden Schlägen der Schwesterglocken fing Astrid nur Fetzen dessen auf, was der Pfarrer sagte.

»Wenn es Frühling wird«, Kai Schweigaard fasste sie um die Schultern, »dann wirst du, werden alle, wirst du befreit, von solchen Leiden verschont – Astrid.«

Ein leckes Boot auf schwerer See

Sowohl am dritten wie auch am vierten Januar versuchte der Kirchendiener, ein Grab für Klara Mytting auszuheben, doch der Frost reichte so tief, dass nicht einmal ein zwei Tage hindurch brennendes Feuer die Erde tief genug aufzutauen vermochte. Der Kirchendiener stand im Dampf zwischen rauchender Holzkohle und fallendem Schnee und schlug mit der Hacke zu. Dieser Anblick – als wäre der Friedhof direkt über der Hölle angelegt – veranlasste Kai Schweigaard zu der Bitte, er solle damit aufhören, bevor die Leute anfingen zu spotten.

»Die Beerdigung wird dann bis zum Frühling warten müssen«, sagte Schweigaard.

Wieder einmal war er auf das gestoßen, was ihm sein Amt bisweilen sauer machte: Das Geistliche unterliegt dem Praktischen. Mit beidem hatte er täglich zu tun, und kam es zum Konflikt, so obsiegten immer die Kräfte der Natur. Sie stellten sich auf den Sargdeckel, und ihr Siegestanz warf lange, zuckende Schatten. Er wollte das nicht, er wollte den Tod zu einer schöneren, stillen Sache machen. Wollte die Seele rein halten, unbehelligt von den sterblichen Überresten.

»Wie der Herr Pfarrer will.« Der Kirchendiener stützte sich auf den Stiel seiner Hacke. »Aber ob jetzt alle mit dem Sterben bis zum Frühling warten?«

Es war eine Niederlage für Schweigaard, eigentlich sein erster großer Rückschlag in Butangen. Aber er hütete sich vor Sprüchen wie Dann machen wir es eben wie früher, oder Wir halten uns an das Bewährte. So etwas würde Kai Schweigaard nie über die Lippen bringen.

Er war im Vorjahr als einer von 148 jungen Männern des Landes ordiniert worden. Ihren Dienstort durften sie nicht selber wählen, die Faulen und Schlechten wurden auf ärmliche Außenposten gesandt, wo das Flämmchen des Glaubens nur eben gerade noch brannte. Entweder brachten sie die Gemeinde und sich selbst in Schwung, oder sie unterlagen der Einsamkeit und dem Schnaps. Die Grübler und Romantiker, diejenigen, die allzu freundlich oder allzu schroff waren, all diese wurden da eingesetzt, wo ihre Fehler von einer gewaltigen Arbeitslast abgeschliffen wurden. Einige wenige – die sogenannten Poeten, schmächtige Jünglinge oder solche mit besonders schöner Singstimme, solche Leuchten der Frömmigkeit –, wurden einem Pfarrer in der Stadt beigeordnet. Der durchschnittliche Absolvent wurde Kaplan, einige wuchsen in ihrem Amt, der Rest wurstelte sich so durch, ohne Spuren zu hinterlassen.

Und dann gab es die wenigen Auserwählten. Markante, hartnäckige, aber noch ungeschliffene Männer. Oft wirkten sie älter, als sie eigentlich waren, häufig brodelte etwas unter der Oberfläche, mit der Rechtschreibung haperte es bisweilen, aber jedem von ihnen war eine seltene Begabung mitgegeben, die verschiedensten Talente, die bemerkt und anerkannt wurden, und so wurden sie mit einem kleinen Nicken aussortiert. Sie waren aus dem härtesten Material geschnitzt und hatten noch scharfe Kanten, sie waren explosiv tatendurstig, reine Felsen der Willensstärke, oft von einer Eigenart, die sich mit dem Älterwerden zu einer großen Persönlichkeit auswuchs. Diese wenigen wurden sofort Gemeindepfarrer, in mittelgroßen Städten voller Dickschädel und Trunkenbolde, in denen Not herrschte und oft genug der Aberglauben. Dort setzten die Bischöfe ihrer längsten und schärfsten Speere ein, und eine solche Waffe war auch Kai Schweigaard.

Bischof Folkestad aus Hamar hatte ihn nach Butangen geschickt, und sie beide wussten warum. Kam er hier zurecht, so gäbe es bald eine höhere Verwendung für ihn. Denn einige dieser jungen Männer – auch wenn im Moment des Examens noch nicht zu erkennen war, welche – mussten ja am Ende auch Bischof werden.

Unter dem Altpfarrer und wahrscheinlich sämtlichen seiner Vorgänger wurde in Butangen kein Mensch mitten im Winter begraben. Im November, seinem ersten Winter hier, überraschte Schweigaard alle mit der Forderung, dass kircheneigene Lager von gut durchgetrocknetem Feuerholz solle verwendet werden, um die Erde auf dem Friedhof aufzutauen. Sofort bekam er zu hören, dass man hier im Dorf seit unvordenklichen Zeiten die Leichen den ganzen Winter über steif gefroren in den Särgen auf den Höfen aufbewahrt hatte, sogar kleine Kinder und Totgeborene, fast als Teil des Alltags. Außerdem hatte sich der Altpfarrer wohl nicht sehr für Beerdigungen interessiert, sondern wie die meisten seiner Generation vorzugsweise die Totenwachen bei den Großbauern besucht. Eine Begräbnisrede gab es nur gegen extra Bezahlung, eine Zeremonie in der Kirche kostete noch einmal etwas dazu. So hatten die Leute sich daran gewöhnt, für alles selbst zu sorgen. Sie schreinerten selbst den Sarg, hielten selbst die Totenwache, sangen ein Kirchenlied, wenn die Leiche aus dem Haus getragen wurde, folgten dem Sarg auf den Friedhof und hoben selbst das Grab an einer hoffentlich noch unbelegten Stelle aus. Der alte Pfarrer beobachtete das im Halbschlaf hinter seiner Gardine und begnügte sich damit, am nächsten Sonntag symbolisch eine Handvoll Erde auf das frische Grab zu streuen. Manchmal irrte er sich auch und sprach dazu den falschen Namen, ohne dass jemand sich die Mühe gemacht oder es gewagt hätte, ihn zu berichtigen.

Die Folgen dieser Gewohnheit spürte Schweigaard schon in seiner allerersten Woche hier, als er ständig zu nicht angemeldeten Beerdigungen eilen musste, bei denen die Leute wild mit Spaten und Hacke zu Werke gingen. Der Untergrund auf dem Friedhof war uneben und wellig wie ein frisch gerodetes Gelände, und da nur die wenigsten sich ein anderes Gedenkzeichen leisten konnten als ein einfaches Holzkreuz oder ein senkrecht aufgestelltes Brett, hatte kaum jemand eine Übersicht, wer wo beerdigt war. Als Erstes führte Schweigaard eine strenge Meldepflicht ein und beauftragte den Kirchendiener damit, die Gräber vor der Beerdigung auszuheben. Er selbst kam hinzu, sobald der Sarg hinabgelassen war, und streute Erde darauf, während man den Deckel noch sehen konnte. Er spürte wohl, dass die Dorfleute Veränderungen nicht schätzten, und noch weniger schätzten sie die Obrigkeit, wenn sie die Obrigkeit gar nicht eingeladen hatten. Doch im Laufe des Herbstes nahmen das vorwurfsvolle Schweigen und die starren Blicke ab. Die Leute begannen zu dem zu nicken, was er sagte, und er spürte, dass es den Hinterbliebenen wohltat, wenn er ihnen die Hand gab und ein paar Worte des Trostes sprach.

Dann also kamen Schnee und Frost, und er nahm sich fest vor, die Toten ordnungsgemäß binnen acht Tagen unter die Erde zu bringen. Der Holzverbrauch aber war gewaltig und ebenso die Mehrarbeit für den Kirchendiener, und jetzt standen sie mit Klara Myttings Leiche da und mussten einsehen, dass die bittere Kälte des Jahreswechsels alle guten Vorsätze zunichtemachte.

Der Kirchendiener trat die Glut in den zischenden Schnee, sammelte die verkohlten Enden in einen Hanfsack und murmelte ja, ja, so, so, während er den Ruß von Spaten und Hacke rieb.