Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Freya

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Hoch oben im tiefsten Mostviertel liegt der "Hechabergerhof". Seit Generationen werden seine Bewohner "die Hechals" genannt. Viele Geschichten gibt's zu erzählen rund um diesen alten Bauernhof. Alte Handwerkskünste wie Korbflechten und Besenbinden werden dort heute noch praktiziert, typische ländliche Bräuche wie das Eiern gegen Blitzschlag, die Osteräpfel oder die Sampermilch sind noch lebendig. Und die Hausleut erzählen Spannendes, Lustiges und Wehmütiges von Einst und Jetzt. Ein interessierter und tief gehender Blick ins Leben der ländlichen Bevölkerung.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 318

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

eISBN 978-3-99025-324-3

© Freya Verlag GmbH

www.freya.at

Bilder: Fundus des Johann Frühwald

Layout: freya_art, Wolf Ruzicka

Lektorat: Mag. Dorothea Forster

printed in EU

Die Rezepte in diesem Buch stellen trotz sorgfältiger Recherche und eigenen Erfahrungswerten keinesfalls einen Anspruch auf Vollständigkeit und/oder Richtigkeit im schulmedizinischen Verständnis. Bei Beschwerden ist eine Abklärungen mit Arzt/Ärztin empfohlen.

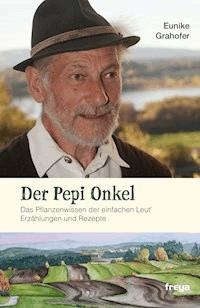

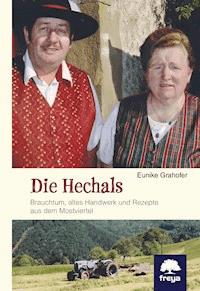

Eunike Grahofer

DIE HECHALS

Brauchtum, altes Handwerk und Rezepte aus dem Mostviertel

Dankesworte von Johann Frühwald

Dankeschön an meine Frau Leopoldine, die Bäuerin, für die vielen gemeinsamen Jahre, die Arbeit für Haus und Hof und auch die Stunden, die wir in Freud und Leid miteinander erleben durften. Danke an unsere Kinder Adelheid, Christa, Johann und Augustin sowie unsere Schwiegertöchter, Schwiegersöhne und Enkelkinder, für alles was sie stets für uns getan haben und was wir mit und an ihnen lernen durften und dürfen.

Großen Dank an meine Eltern, dass sie mir und meiner Schwester Karoline das Leben geschenkt haben und dass sie uns trotz der schwierigen Lebensumstände eine gut behütete Kindheit vermittelt haben. Ein „Vergelt’s Gott“ an all meine Vorfahren, dass sie den Hof gut durch die Jahrhunderte gebracht, ihn weiter ausgebaut und vergrößert haben, bis wir ihn 1977 übernehmen durften und 2006 an Sohn Augustin und Schwiegertochter Daniela übergaben.

Ein inniger Dank an meine Schwester Karoline für die schöne gemeinsame Kindheit auf unserem elterlichen Hof Höhenberg.

Einen großen Dank an die „Buchagödleute“ und an den „Lois Göd“, sie haben mich immer beschützt, unterstützt und mir geholfen, solange sie lebten! Ein großes Dankeschön an meine Nachbarn – es ist auch in der heutigen Zeit wichtig, die Werte der Nachbarschaft und des Miteinanders hochzuhalten!

Ein Hoch der Bruderschaft der Mostbarone – Danke für die Aufnahme und das Miteinander! Einen großen Dank an alle, mit denen ich auf der Gemeinde und in den Vereinen zusammenarbeiten durfte, zum Wohle und Fortschritt unserer schönen Heimat, des Mostviertels, und unseres Dorfes!

Dank meinem Schwager August Prüller für seine lebenslange Unterstützung auf unserem Hof. Dank an Erich Leutner – Patenkind, Freund und Helfer ein Leben lang, und ein begnadeter Steinmauernersteller. Dank an unseren Hauszimmermann Josef Frühwald für alle Zimmererarbeiten, welche er auf unserem Hof leistete.

INHALT

VORWORT

AN DIE HEIMAT – BLICK ÜBERS LAND

EINLEITUNG

BRAUCHTUM

OSTERN: Die heiligen Eier gegen das Unwetter

Gründonnerstag

Karfreitag

Zweigausstecken und Osterfeuer

Die Prügelweihe – Karsamstagsfeier

Das Weichfleisch zum Ostersonntag

Der Palmbuschen

Hühner „einhagern“

Die geweihten Äpfel

Die Maulgabe

FRÜHLING: „Was Heuriges, gib es weiter“

Der Maibaum

Pfingstblasen

SONNENWENDE: Sonnenwend-Strauben

ERNTEZEIT: Das Drescherfest

Ernte-Danke-Spruch

ADVENTZEIT: Das Samstagsgebet

Das Herbergsuchen

WEIHNACHTEN: Der Heilige Abend – Beten, Räuchern und Segnen

Die Heilignachtkerze

JAHRESENDE – JAHRESANFANG: Silvester

Neujahrsglückwünsche

DIE HEILIGEN DREI KÖNIGE: Forste und dürre Raunächte

Das Urteil der Perchtmutter

Die Sampermilch – die Perchtmilch

Rauckabeten – Räuchern und beten

MARIA LICHTMESS: Weihen der Heilignachtkerze

Der Christbaum bis Maria Lichtmess

Fastenzeitgebet

HOCHZEIT: Der Brautkranz

Der Brautbaum

Die Abholung der Braut

Die schwarze Tracht der Frau

ÜBERS JAHR: Die Besonderheit der Nachbarschaft

Das Heimsuchen

Begrüßung des neuen Erdenbürgers

Der letzte Dienst am Nachbarn

Der Weihbrunnkessel

GESCHICHTEN AUS DEM LEBEN

Die durchsetzungskräftige Waschelmacherin

Die mystische Tannenschachengrub

Das vergossene Weihwasser

Der listige Hauszimmermann

Der Laufer

Der Sohn der Dienstmagd

Der gestrenge Finanzbeamte

Die versteckte Kuh

Die alte Göppelhütte

Eisblöcke für den Gasthofkeller

Die Fragnerleut

Der nächtliche Besuch

Der Hof voller Schnee

HANDWERK

Waschel und Reiber machen

Das Waschelmachen

Das Reibermachen

Besenbinden

Korbflechten

Bürstenmachen

BILDTAFELN

DER HOF HÖHENBERG ERZÄHLT SEINE GESCHICHTE

Um des Glaubens willen vertrieben

Im Leben kommt alles zurück

Die Heimkehr der Vertriebenen

Schwierige Zeiten

Das Fechtermenü für die Armen

Der Hagelsturm

Der weise Rebell

Totgeglaubte leben länger

Obstbau wäre sein Leben gewesen

Engelbert

Die Uhren im Hühnerstall

Die Frauen im alten Keller

Altes Saatgut sichert das Überleben

Die dankbaren „Hamsterer“

Wasserversorgung statt Abgaben

Die Herden auf der Kräuterin

Die Kinder vom Hechabergerhof und der Plank Paul

Belohnung für das Ochsenaufpassen

Schafwolle für den Musikunterricht

Musikanten spielt’s, spielt’s, spielt’s!

Erinnerungen an die Schulzeit

Die Glocken kehren zurück

Die Technik stellt alles auf den Kopf

Das Hausmarterl

Gedicht an die Mutter

VON MOST UND MOSTBARONEN

Der Most am Hof Höhenberg

Most als Handelsware

Die Fassbinder

Der Mostbrunnen für die Wandersleut’

Die Mostbarone

Der Mostritterschlag zum Mostbaron

NATUR- UND WETTERPHÄNOMENE

Vom Beobachten der Natur

Das gefürchtete „Biesmandl“

Der Kugelblitz

HAUSMITTEL MIT REZEPTUREN

Der Landarzt

Rindenabsud für Onkel Lois

Vom Selchen und Kranewitt’n

Die grüne Nieswurz

Äpfel als Süßstoff

Lein für Magen und Darm

„Hechaberger-Vater, bittschön, komm wenden!“

Die Verwendung des „Vorlaufs“

Arnikasalbe – das Allheilmittel

Arnikatinktur

Arnikaöl

Die Sarnikelsalbe

Dachssalbe

Schwedenkräuterumschlag

Lehm auflegen

Das Kochlöffelschmalz gegen Ausschläge

Die Ringelblumensalbe

Das Harzpflaster des Knochenrichters

Krenbeten

Krenpotschn – Krensocken

Langzarglbirne

Heißes Fußbad bei Grippe

Hühnersuppe zur Körperstärkung

Milch mit Honig und Butter bei Husten

Zwiebelschmalz bei Halsweh

Staubzucker für’s Aug

Der Lein bei Ohrenproblemen

Das „Heunisldünsten“

Mostschatoo – Stärkung nach der Geburt

Die Piastmilch

Das Lärchenpech

Essigpatscherl

Durstlöschender Tee

KOCHREZEPTE

Von der Einfachheit der Küche

Erdäpfelsterz

Eingehachelte Brandrüben

Mehlschmalzkoch

Das süße Kraut

Eingebrannte Erdäpfel

Schmarrensuppe

Lumpistrudel

Brotsuppe

Rahmsuppe

Bauernkrapfen

Pikante Krautsuppe

Rahmkoch

Kletzensuppe

Krenblätter für den Schafkäse

Eier zur Kühlung im Getreidespeicher

Eichelkaffee

Läuterkoch

Milchsuppe

Großmutters Eieromelett

Baunbratl – der Bauernbraten

Grießkoch – Samstagskoch

Tante Fannys Germtorte

Grießknödel – Fastenspeise

Kletzenbrot

Omas ausgezogener Strudel

Mostpudding

Beuschelsuppe – Rezept von Johanns Mutter

Glühmost

Hollerblüten gebacken

Schlussworte

Autorenbeschreibung

Literaturempfehlungen

Vorwort

Das vorliegende Buch weckt schon vor dem Lesen jede Menge Assoziationen. In einer Welt, wo man in Echtzeit Datenabläufe rund um den Globus bestimmen oder jeder für sich via Handy die Welt ins Wohnzimmer holen kann, sind die folgenden Seiten Garant für ein ganz anderes Sein. Es geht um Wirklichkeit, Echtheit, Vertrautheit. Es geht um Bodenständiges, Anständiges und Handwerkliches.

Es ist eine Antwort und ein Impuls für ein anderes Leben. Werte, Tradition, Ursprung und Nachhaltigkeit sind bestimmende Elemente in diesem Buch, Kontrast zu unserer schnelllebigen Zeit. Sehnsucht nach altem und anderem Sein macht sich breit, denn es geht hier um Überliefertes und es ist großartig, dass man dieses so schön und kompakt bewahrt.

Das Buch ist ein echtes Sammelwerk an Geschichten, Anekdoten und Rezepten. Ein Wegweiser durch ein Jahr voller Bräuche und eine Zeitreise durch das menschliche Handwerk.

Man hat etwas gemacht aus dem Hof, hat nicht weltfremd alles belassen, wie es war, sondern Bestehendes mit Modernem verknüpft. Die „Hechals“ sind eine Mostviertler Marke, die man mit Familie, Natur und natürlichen Produkten verbindet. Ein Hof als Vorzeigemodell, vorbildhaft für viele bäuerlich strukturierte Betriebe, der dank der Innovationen für den Ort und die Region etwas Besonderes darstellt.

Das ist nicht selbstverständlich, sondern beispielgebend für den Tourismus, die Bauernschaft und die Wirtschaft. Gesundheit, Friede und Freude mögen am Hof bleiben und dieses Buch soll ebenso ein Wegweiser für das Miteinander der Generationen sein wie eine erquickliche Quelle für alle Leserinnen und Leser.

Martin Lammerhuber

An die Heimat – Blick übers Land

Wir blicken von hier weit über das Land,

vom Steinbach bis über den Donaustrand.

Bis ins Waldviertel hinauf man schaut,

wo man Hanf und Mohn anbaut.

Und schweift unser Blick über Berg und Tal,

viel Schönheit sieht man überall.

Auch in der Welt ist’s schon bekannt,

die blühenden Bäume im Mostviertler Land!

Es grüßt das Dorf, die Burg hinauf

und schauen dann zum Himmel auf.

Danken dem Herrgott dieser Welt,

dass er uns hat hineingestellt.

Viel Eisenkunst kann man hier erleben,

denn ohne Vergangenheit wird es keine Zukunft geben.

Es liegt der Hof zur linken Hand,

Jahrhunderte hat er Bestand.

War die Arbeit hart und schwere Zeiten,

die Hoffnung wird uns stets begleiten.

Gott mag es jedem Bauern geben,

das Erbe in jüngere Hände kann er legen.

Wenn dann sein Leib im Grabe kühlt,

den Auftrag hat er wohl erfüllt,

weil es nichts Schöneres kann geben,

als für Familie, Hof und Heimat leben.

In dankbarer Gesinnung

„Da Hechaberger“

Johann Frühwald, Ostersonntag 2002

Einleitung

Der Weg führt stets bergauf, an einem im Spätherbst in allen Farbschattierungen schimmernden Wald vorbei. Wie Goldglitter blinken die Sonnenstrahlen zwischen den alten Buchen am Wegesrand. Es sind mächtige Baumstämme, die schon vielen Wanderern gegen Hitze und Unwetter Schutz boten, Baumstämme, die Generationen von Almbewohner aufwachsen sahen, ihre Geschichten und ihre Schicksale miterlebten, die stumme Zeugen der Vergangenheit darstellen und für die Zukunft vielleicht so manch wertvollen Rat für uns hätten.

Dem Berg hinauf weiter folgend, an Wiesen, Weideflächen vorbei, in denen dunkelbraune eingetrocknete „Häufchen“ mit der einen oder anderen vereinzelten Fliege noch von der warmen Jahreszeit zeugen, auf welchen die Kühe und Rinder spazierten und zufrieden ihre Kälber durch die Landschaft führten. Ehe sich nach der nächsten, etwas nach rechts geneigten Wegbiegung ein lang gezogener großer Hof zeigt, mit den verschiedensten Obstbäumen rundherum.

Gut drei Meter hoch ist das schwere, hölzerne Tor, welches, leicht geöffnet, einen kleinen Einblick in die Geheimnisse der Werkstätte eines leidenschaftlichen Korbflechters erhaschen lässt. Ein gusseiserner Rabe, der ein von Künstlerhand gefertigtes Ebenbild des einstigen Hausraben Ferdinand darstellt, und jede Menge blühender Blumen weisen einem den Weg zum Hauseingang.

Die Lage des Hofes ermöglicht den Bewohnern, ihre Gäste bereits von Weitem den Bergweg heraufkommen zu sehen. So öffnet sich die Haustür auch wie von selbst. Eine ältere Dame mit einem liebevollen Lächeln bis weit über beide Wangenknochen hinauf strahlt dem Besucher entgegen. Sie hat die dunkelbraunen langen Haare am Hinterkopf zu einer Art „Schopf“ zusammengebunden, so sind diese bei der Arbeit nicht im Weg.

Dahinter ein groß gewachsener, grauhaariger Mann mit liebevollem Gesichtsausdruck, leuchtenden Augen, als würde der Spitzbub, der einst als Junge den Hof mit Leben erfüllte, noch vor einem stehen. Er stützt sich möglichst unauffällig auf seinen Gehstock, der Gelenksapparat tut halt nicht mehr so ganz mit, wie er möchte, während er versucht, tapfer jeglichen Schmerz vor den Gästen zu verbergen.

Nach einem langen, schmalen Gang führt der Weg in ein Zimmer, das die Seele der Landschaft, die Liebe der Bewohner und ihre Geschichte in sich trägt. Riesengroße Glasflächen geben den Blick auf die Vergangenheit und die Gegenwart frei, auf die alten Obstbäume, die noch von den Vorfahren gepflanzt wurden, ihre Liebe in sich tragen und von der jetzigen Generation erhalten, gepflegt und vermehrt werden. Die Glasflächen zeigen die Straße, die seit noch gar nicht so langer Zeit die Zufahrt erleichtert, den Brunnen, der erst vor Kurzem das Wasserproblem löste, das friedlich unter ein paar Nebelschwaden liegende Dorf und einen kleinen Hügel, der den Nebelschwaden zu entsteigen scheint. Darüber thront die Burgruine Reinsberg, einst ein mächtiger Herrschaftssitz. Man sieht auch eine Böschung hinter dem Hof, von lilafarbenen Herbstzeitlosen übersät, dahinter ein mächtiger Kirschenbaum, vor dem ein Reh ganz unerschrocken grast. Erst als es den Blick in die Richtung dieses „Wintergartens“ wendet und eine unbewusst ausgeführte Handbewegung der Bäuerin wahrnimmt, die der Freude über den Anblick des Tieres Ausdruck verleihen sollte, tritt es sicherheitshalber den Rückzug an.

Im Inneren des Raumes zeigen sich jede Menge Bücher, ein Schreibtisch, an dem der einstige Bauer bereits viele schwerwiegende Entscheidungen zu treffen hatte, ein bequemer Stuhl, in dem er seine unzähligen tiefsinnigen Gedichte schreibt, und ein lang gezogener, massiver Holztisch mit vielen Sesseln rundherum, an welchem die beiden Hausleute, Leopoldine und Johann Frühwald, im Dorf liebevoll die Hechals genannt, aus ihrem Leben, aus ihrem Wissen und von ihrem Brauchtum erzählen. Ihre Gäste gedanklich auf eine Reise in eine interessante, längst vergangene Zeit mitnehmen. Eine Zeit der Abenteuer, der Ungewissheit, des gelebten Brauchtums, des alten Handwerks und der Verwendung ursprünglicher Rezepte.

BRAUCHTUM

Ostern:Die heiligen Eier gegen das Unwetter

Als an jenem trüben Morgen im Spätfrühling die ersten Hagelkörner in Randegg wie aus dem Nichts lautstark auf die Fensterbank herniederkrachten, lief der kleine Junge in der dunkelblauen Latzhose, so schnell ihn seine kurzen Kinderfüße tragen konnten, zum Telefon. Gekonnt rückte er sich den hölzernen Kinderstuhl zurecht und stieg darauf, um mit Müh und Not das Telefon zu erklimmen und darauf jene Kurzwahltaste drücken zu können, mit der er seine geliebte Großmutter Leopoldine Frühwald anrufen konnte.

Es läutete ein Mal, ein zweites Mal, ein drittes Mal und noch ein weiteres langes Mal, für den kleinen Matthias schien währenddessen eine Ewigkeit zu vergehen! Er wartete ganz nervös, wann denn seine Oma endlich abheben würde, war seine Botschaft doch so dringend! Als die liebenswerte Frau mit den dunklen, hochgesteckten Haaren endlich den Hörer abhob, schienen sich die besorgten Worte des kleinen Jungen durch den Telefonhörer vor lauter Aufregung, Sorge und Eile fast zu überschlagen: „Oma, Oma – leg schnell die heiligen Eier hinaus, bei uns hagelt es schon!“

Die heiligen Eier, die haben im sanft hügeligen Mostviertel, dort wo die Hechals leben – die Leute vom Höhenberg, weil der alte Hof zuhöchst am Berg oben liegt, die eigentlich richtigerweise Familie Frühwald heißen – eine besondere Bedeutung! Am Karfreitag in den frühen Mittagsstunden wartete Matthias, der Junge im Kindergartenalter, voller Freude, mit seinem handgeflochtenen Kinderkörbchen in der Hand, vor dem Hühnerstall auf seine naturverbundene Großmutter.

Ganz leise, ohne ein Wort zu sprechen, um die Hühnerschar nicht unnötig zu verschrecken, betreten die beiden den Stall. Vorsichtig, um ja keines zu zerbrechen, holen sie die frischen Eier heraus. Die ersten drei Eier, die Leopoldine, die Großmutter, findet, legt sie sorgfältig, als wären sie zerbrechlich wie dünnes Glas, in Matthias’ Korb, während alle anderen in ihrem eigenen Korb landen.

„Pass mir ja gut auf, dass die Eier nicht kaputtgehen“, weist sie den kleinen Jungen an, handelt es sich dabei doch um die „heiligen Eier“. In der Küche angekommen, kocht die Großmutter mit Matthias die Eier im Salzwasser hart – die drei heiligen in einem gesonderten Topf, um sie mit den anderen ja nicht zu verwechseln. Während die Eier auskühlen, richtet Leopoldine Frühwald rote Farbe zum Färben zurecht, bindet ihrem fleißigen Enkelsohn für seine Lieblingsbeschäftigung eine Schürze um den Bauch und färbt mit ihm, sobald alle Eier ausgekühlt sind, diese mit knallroter Farbe ein. Kurz vor der Ostersonntagsmesse in der Kirche dekorieren die beiden die Eier, ein Brot, ein paar Krapfen und ein Selchfleisch, das der Großvater selbst selchte, mit einer grünen Serviette in Großmutters Korb, während die drei „heiligen Eier“ in Matthias’ Korb zurückgelegt werden.

Im feierlichen Sonntagsfestgewand, Matthias in seiner Lederhose mit grün kariertem Hemd und die Großmutter im dunklen Festtagsdirndl, besuchen sie stolz Hand in Hand die Messe in der Kirche, wo der Pfarrer alle Gaben mit dem kirchlichen Segen versieht. Nach Hause zurückgekehrt, geht Matthias mit seinem Körbchen und den heiligen Eiern mit der Großmutter durch das Anwesen. Gemeinsam verteilten die beiden die drei besonderen Eier in Haus und Hof. Dort sollten diese nun über das Jahr den Hof vor jeglichem Unheil bewahren. Alle anderen geweihten Karfreitagseier werden für das familiäre ostersonntägliche Mittagsmahl aufgehoben.

Zogen früher Unwetter und sogar Hagel über das Land hinweg, betrachteten die Leute jene Naturgewalt als Strafe des Himmelvaters. Die drei Eier dieses heiligen Fasttages, des Tages, an dem der Kreuzigung, des Todes Jesu, gedacht wird, waren rot gefärbt, rot gleich dem Blut Jesu Christi, das die Schuld der Menschen tilgte. Drohte nun ein schweres Gewitter über den Hof zu ziehen, legte die Bäuerin schnell eines der roten Eier vor das Haus, um den Herrgott daran zu erinnern, dass jegliche Schuld bereits durch den einstigen Opfertod beglichen wurde, dass keine Strafe, kein Unheil mehr notwendig sei.

Vom Hof Höhenberg aus gesehen, dort wo die Hechals seit vielen Generationen leben, kommen schwere Gewitter überwiegend aus westlicher Richtung. In diese Himmelrichtung ist die Heidi, die Tochter des Hauses, vor Kurzem mit ihrem Mann und dem kleinen Matthias, ihrem Sohn, übersiedelt. Mit Matthias, der bisher viel Zeit mit seiner geliebten Oma verbrachte, voller Spannung ihren und den Geschichten seines Großvaters Johann Frühwald lauschte und das seit Generationen bewahrte Brauchtum am Hof von Geburt an tagtäglich miterlebte. Der ihr immer half, bei drohendem Unwetter die „heiligen Eier“ vor das Haus zu legen. Er war nun plötzlich nicht mehr bei ihr, konnte ihr nicht mehr helfen, als es galt, rasch zum Schutz vor dem drohenden Hagel die „heiligen Eier“ vor das Haus zu legen.

Gründonnerstag

Für den „Hechal-Altbauern“ Johann Frühwald war der Gründonnerstag immer ein besonderer Anlass. In seiner Kindheit baute er in der Schule im Werkunterricht über Wochen hinweg eine schöne, große „Ratschen“. Am Gründonnerstag, erzählt die Kirchenlegende, fliegen die Kirchenglocken nach Rom und die Dorfjugend informiert die Bevölkerung mehrmals am Tag mit einer Ratsche aus Holz über die aktuelle Uhrzeit. Johann Frühwald wurde meist mit dem ersten Hahnenschrei voller Aufregung munter, erledigte seine Morgenarbeit am Hof, zog sich ein „besseres“ Gewand über und holte seine „Ratschen“ von der nussbaumfarbenen Kommode in seinem Zimmer.

Ganz vorsichtig trug er sie zum Wegkreuz hinunter, wo das steile Stück Richtung elterlicher Hof begann. Mit jedem bestaunenden Wort über seine künstlerische, selbst gefertigte Ratsche, das die Mädchen der Gruppe bewundernd von sich gaben, schien Johann an körperlicher Größe und Ausstrahlung zu wachsen. Zurück zu Hause angekommen, erwartete den geschickten, emsigen jungen Mann am großen Küchentisch ein Mittagessen, dem gestrengen Fasttag entsprechend eine Brennnessel- oder Bärlauchsuppe, Spinat und Brot dazu. (Die genauen Rezepte finden Sie im Kapitel Kochrezepte.)

Karfreitag

Für die Erwachsenen gab es am „Sterbetag Christi“ lediglich ein Mittagsmahl, das traditionell aus der „Stosuppe“ – der Milchsuppe, sowie Grießknödeln und Sauerkraut bestand, und am späteren Nachmittag einen Weihapfel (siehe Kapitel Die geweihten Äpfel). Nur für die Kinder gab es in der Früh des strengen Fasttages ein sättigendes, nährstoffreiches Glas frische, kuhwarme Milch zu trinken. Die Rezepte hierzu finden sie im Kapitel Kochrezepte.

Zweigausstecken und Osterfeuer

Am Karfreitag nimmt der Bauer den Palmbuschen, der am vorhergegangenen Sonntag, dem Palmsonntag, feierlich in der Kirche vom Pfarrer geweiht wurde, und zerlegt ihn zur Gänze in seine Einzelzweige. Von Haselnusszweigen bis Stechpalme, alles was in den Palm-buschen eingearbeitet wurde, wickelt er nun liebevoll und vorsichtig wieder auseinander. Nimmt sie gesammelt in seine Hand, schreitet damit durch Haus, Hof und auf seine Felder und steckt in bedachter Haltung überall etwas von den geweihten Zweigen aus. In den Stallungen, in den Wohnräumen, selbst in der Werkstatt und was ganz wichtig war, in den Brunnen, der das Wasser lieferte, kommt ebenfalls ein solcher geweihter Zweig hinein. Mit der gedanklichen Bitte an den Herrgott, dass der Hof, die Stallungen, die Felder, die Weiden sowie Mensch und Tier vor Schaden und Unheil geschützt seien, das Land fruchtbar bleiben solle und im Sommer eine gute Ernte eingebracht werde.

Jeder Teil des Palmbuschens fand seine Verwendung, selbst die alten Zweige aus dem Vorjahr. Schritt der Bauer nun so andächtig durch seinen Besitz, hob er akribisch genau die alten Zweige des Vorjahres, welche ihm noch unterkamen, auf und sammelte sie nebenbei ein. In den frühen Abendstunden legte er sie am Rande des Anwesens aufeinander und zündete das aufgrund der günstigen Berglage weithin sichtbare Osterfeuer an.

Die Prügelweihe – Karsamstagsfeier

Für den Karsamstag bereitet Sepp Auer (Mesner, Taglöhner und hauptberuflich Korbflechter) einen schönen großen Holzstoß vor der Kirche für die Prügelweihe vor. In den frühen Morgenstunden, kurz nach der Morgendämmerung, schreitet der Herr Pfarrer nach dem Gottesdienst vor die Kirche, auf den Holzstoß zu. Jeder Hausbesitzer hat einen 5 bis 6 cm starken und 40 cm langen Holzprügel mit. An dem einen Ende ist ein Loch gebohrt, wo eine Schnur durchgebunden ist, und der Länge nach sind in das Holz der Hofname und die Jahreszahl vermerkt.

Johann Frühwald legt seinen traditionellen Haselnussprügel, wie alle anderen Hausbesitzer auch, an den Rand des Feuerstoßes, ehe der Pfarrer diesen feierlich mit der Energie der Vergebung, die dem Osterfest immanent ist, entzündet und seine heilige Weihezeremonie vollzieht. Die Holzstücke werden gekonnt so platziert, dass sie nur anbrennen und nicht verbrennen.

Nach der Feuerweihe, wie dieser Brauch richtigerweise genannt wird, nimmt jeder Bauer wieder seinen gesegneten „Weihfeuerprügel“ – sein im Feuer geweihtes Stück Holz – mit nach Hause. Nur der Bauer vom Höhenberg, der Johann Frühwald, nahm zwei solche heilige Prügel mit. Weil sein Großvater vor mehr als 100 Jahren den Tannenschachengrub-Hof dazugekauft hat, braucht er zwei Prügel – für jeden seiner Höfe einen.

Ziehen während des Jahres dunkle Wolken auf, droht ein Gewitter oder eine andere Naturgewalt über den Hof hereinzubrechen, dann holt der Bauer wortlos den geweihten Holzprügel des Karsamstags hervor und steckt diesen in den offenen Herd. Die Vergebungsenergie des Osterfestes und die Energie des Weihens sollen nun das Unheil vom Hof fernhalten. Heute findet die Prügelweihe vor dem Auferstehungsgottesdienst in den Abendstunden statt.

Das Weichfleisch zum Ostersonntag

Die Fastenzeit der früheren Zeit war geprägt von einer einfachen, kargen Ernährung. Fleisch landete kaum auf den Speisetellern. Es war speziell in der Nachkriegszeit viel zu kostbar. Bei den wenigen Tieren, die am Hofe lebten, war es für die Leute wichtiger, die Eier und die Milch als tägliche, konstante Nahrungsquelle zu erhalten, als eine einmalige Portion Fleisch durch das Schlachten des Tieres, was nur für ein bis zwei Mahlzeiten das Auslangen gebracht hätte.

War es irgendwie möglich, dann stand als Ostersonntagsmittagsmahl sehr wohl Fleisch am Speiseplan. Erhalten wir Menschen etwas sehr selten, neigen wir dazu, es, sobald wir es dann endlich bekommen, in größerem, unbedachtem Maß zu uns nehmen zu wollen. Um den Körper vor dem Überessen mit Fleisch zu schützen, bereitete die Bäuerin eine heilige Vorspeise zu. Sie holte die geweihten Karfreitagseier, das gesegnete Geselchte, das Brot und die Krapfen, schnitt alles in kleine Häppchen, in eine Größe, die mit einem Bissen in den Mund gesteckt werden konnte, und verteilte diese auf einem lang gezogenen Teller. Befanden sich alle am Hof lebenden Leute rund um den schweren Speisetisch, sprach der Bauer mit seiner tiefen Stimme das Sonntagsgebet und die Bäuerin stellte den Vorspeisenteller mit den Eiern und dem Geselchten auf den Tisch. Der erste Hunger wurde nun durch das gesegnete Weihefleisch gestillt und vom schwerer verdaulichen Braten konnte nicht mehr so viel gegessen werden.

„Das war der Sinn, dass dir, weil du das heilige Essen in dir hast, das Folgemahl nicht übel bekommt“, erzählt Leopoldine weiter. Die geweihten Speisen sollten vor allem aber auch den Männern am Hof Gesundheit und Arbeitskraft erhalten.

Der Palmbuschen

Das Binden des Palmbuschens ist im Mostviertel eine traditionelle Tätigkeit des Bauern. Nur die Äpfel und die bunten Bänder werden von der Bäuerin am Schluss, als i-Tüpfelchen sozusagen, dazugefügt.

Am Höhenbergerhof ließ sich der Bruder von Johann Frühwalds Vater, der Onkel Lois, diese Arbeit nicht nehmen. Durch eine Krankheit entwickelte er eine ausgeprägte, tiefe Verbundenheit und Wertschätzung der Natur und ihren Gaben an die Menschen gegenüber. Mit herzlicher Freude und Leidenschaft widmete er sich jedes Jahr bis in sein hohes Alter hinein dem Binden des Palmbuschens. Er war es schließlich auch, der diese Kunst, das Wissen um die Reihenfolge der Bestandteile und die wertschätzende innere Haltung an Johann Frühwald weitergab.

Die Zutaten sollen traditionell immer eine ungerade Zahl ergeben, entweder 3, 7 oder 9 Stück. Die erste Vorbereitung ist bereits im Februar zu treffen. Die Palmkätzchen im Palmbuschen sollen zu Ostern die richtige Größe haben und noch nicht voll aufgeblüht sein, sonst würden sie beim Tragen während der Prozession abfallen.

Daher stapft Johann Frühwald bereits im Februar, wenn die Natur langsam aus ihrem Winterschlaf erwacht, durch den Schnee zum Palmkätzchenbaum hinaus und holt sich die Zweige mit den ganz kleinen Palmkätzchen darauf. Diese lagert er im Erdkeller über den Mostfässern. Dort liegen sie schön gerade, sodass sie sich nicht verbiegen und der Buschen nachher nicht schief oder krumm ist. Es ist kühl genug, dass die Kätzchen nicht weiter austreiben und schön klein bleiben.

Am Palmsamstag wird der Palmbuschen gebunden, zu den Weidenzweigen mit den Palmkätzchen kommen nun Zweige vom Segenbaum, dem Zederngras, dem „Schradl“– das sind Zweige der Stechpalme, und Haselruten. Früher gab es keinen Buchsbaum. In Johann Frühwalds Heimat werden noch weitere Pflanzen, je nach Familientradition, für den Palmbuschen verwendet: Seidelbast, Eibe, Zypresse, Wacholder, Thuja, Eiche, Heidekraut, Pappel, Efeu, Kirschlorbeer, Strauch Veronika. Wegen seines kräftigen und schönen Grüns wird manchmal auch der Buchsbaum mit eingebunden. Die Äpfel steckt die Bäuerin auf einen Zweig im Buschen. Zum Schluss ergänzt sie noch bunte Bänder, wobei die Farbe Violett als kirchliche Farbe der Wandlung dabei sein muss. Der große Palmbuschen ist der „Hauspalmbuschen“, er wird bei der Weihe vom Bauern oder dem Jungbauern getragen. Für die Kinder wurde in späteren Jahren begonnen, kleinere Palmbuschen zu binden, damit auch sie etwas zu tragen hatten. Beim Umzug selbst gingen früher zuerst die Männer und dahinter die Frauen, heute geht die ganze Familie nebeneinander.

Hühner „einhagern“

Der Bauer oder der Jungbauer, je nachdem wer den Palmbuschen bei der Palmsonntags-Prozession trug, hat im Anschluss zu Hause noch eine wichtige Aufgabe zu erfüllen, ehe er sich zum Essen an den Tisch setzen darf.

Sobald er von der Palmbuschenweihe nach Hause kommt, noch die frische Kraft dieses Segnungsaktes sowohl in den Buschen als auch in dessen Träger ruht, geht er damit „Hühner einhagern“. Dabei schreitet er drei Mal um das Haus herum und hüllt das Gebäude sozusagen mit dem heiligen Segen ein. Dadurch sollen die Hühner vor dem Fuchs geschützt sein und der Geier sich keine Tiere vom Hof holen. Sein letzter Weg führt in die Küche, wo als Dank für das „Einhagern“ bereits eine saftige Eierspeise wartet.

Die geweihten Äpfel

Leopoldine Frühwalds letzte Arbeit am Palmbuschen ist das Hinaufstecken der Äpfel. Im Erdkeller sucht sie die schönsten, die mit der großflächigsten roten Farbe auf der Schale heraus. Traditionell nimmt sie entweder 3, 6 oder 9 Stück Äpfel.

„Meistens waren es 9 Stück“, lächelt sie, während ihre Schultern für einen kurzen Augenblick nach oben wandern. Mit der Schürze oder einem Tuch wurde die Schale noch schön aufpoliert. Wenn der Palm-buschen dann bei der Prozession am Palmsonntag in der Höhe getragen wird, glänzen die roten, polierten Äpfel schön in der Sonne.

Fast eine Woche später, am Karfreitag, werden diese geweihten Äpfel als Jause am späteren Nachmittag in die Küche geholt und von allen am Hof lebenden Personen gemeinsam in Dankbarkeit für das Geschenk des Lebens verzehrt. Der Apfel als Symbol für das ewige Leben sollte dem Esser für das kommende Jahr Gesundheit schenken.

Die Maulgabe

Im Stall sind die Tiere vor Wind, Wetter, Blitzschlag und sonstigen Gefahren geschützt. Ende April, bevor die Tiere vom Winterquartier auf die Weide hinausgetrieben werden, erhalten sie als Schutz vor Krankheit und Unheil eine sogenannte „Maulgabe“.

Leopoldine Frühwald schneidet ein Schwarzbrot in Scheiben und danach in Stücke. Dann holt sie einen Palmbuschen, der zu Ostern speziell für diesen Tag gebunden und in der Kirche geweiht wurde. Zuerst nimmt sie für jedes Brotstück ein „Palmkatzerl“ herunter, danach für jedes etwas vom Zederngras und legt beides zusammen auf die Brotstücke. Damit begibt sie sich zur Eingangstür, zum Weihbrunnenkessel, der über das ganze Jahr mit Weihwasser der örtlichen Kirche gefüllt ist. Von diesem „heiligen Wasser“ entnimmt die Leopoldine ein paar Tropfen und besprengt damit jedes Brot.

Mit dieser besonderen Gabe im Stall angekommen, stellt sich die traditionsbewusste Bäuerin nun vor jedes ihrer Tiere, schließlich kennt sie jedes mit Namen und hat jedes einzelne in ihr mütterliches Herz geschlossen. Während sie das Tier beim Namen nennt, den Herrgott um dessen Segen und Schutz bittet, gibt sie ihm ein Brotstück oder zumindest einen Bissen von dieser „Maulgabe“ zu fressen. Erst dann kommt der „Gustl“, der Sohn der Bäuerin, und treibt die Tiere auf ihre Weiden, wo sie den ganzen Sommer über bleiben.

Frühling:„Was Heuriges, gib es weiter“

Auf das erste „Grün“, die ersten frischen Gaben aus dem Garten freuten sich die Kinder am Höhenbergerhof stets ganz besonders. Wobei sich hier die Frage stellt, ob die Freude eher dem Essen oder mehr dem damit einhergehenden Ritual galt!

Die Onkel, die am Hof mithalfen, waren durch das Leben und den langen Krieg gezeichnet und verstanden den Spaß, den die aufgeweckten Hof-Kinder trieben, nicht immer so recht. Niemals hätte sich auch nur eines der Kinder im Traum daran zu denken getraut, einen ihrer Onkel auch nur am Ohr zu ziehen – doch es gab einen kurzen Moment im Jahr, wo ihnen dies selbst bei den gestrengen Herren gestattet war. Im Winter fanden die Leute kaum Frisches zu essen. Sehnsüchtig erwarteten alle Hausbewohner den ersten knackigen, bissfesten Salat und die erste grüne Suppe. Vor lauter Freude über das wohlschmeckende Mahl, dass es endlich wieder frisches Essen am Tisch gab, und auch um das Bewusstsein darüber zu heben, entwickelte sich einst, vor langer, langer Zeit, ein für die Kinder spaßiges Ritual.

Alle am Hof lebenden Personen setzten sich zu Mittag rund um den großen hölzernen Küchentisch. Die Bäuerin wartete geduldig, bis auch die letzte Person Platz genommen hatte, ehe sie das gartenfrische, verführerisch duftende Essen dekorativ mittig auf den Tisch stellte. Jeder gab sich in freudiger Erwartung mit dem Suppenschöpfer etwas davon in seinen Teller. Als endlich alle Teller gefüllt waren, zappelten die Kinderfüße bereits nervös vor Freude unter dem Tisch hin und her.

Der Vater, der Bauer, beobachtete mit gestrengem Blick seinen Nachwuchs, ehe sich seine Gesichtszüge zu einem schelmischen Lächeln verzogen und er die Person rechts neben sich anschielte, zügig am linken Ohr zog und währenddessen spontan sprach: „Was Heuriges, gib es weiter.“ Diese Person verfuhr nun mit der rechts neben ihr sitzenden Person ebenso. Die Kinder platzierten sich bereits vorab taktisch so geschickt, dass sie bei diesem Frühlingsbrauch ihre etwas mürrisch veranlagten Onkel an den Ohren ziehen durften, während auch sie aufgeregt sprachen: „Was Heuriges, gib es weiter!“ Erst als die ganze Tischrunde die frische Speise begrüßt hatte, begann man mit dem Essen, um das Bewusstsein gestärkt, dass nun auch wirklich frisches Essen vorhanden, der gemütliche Wintertrott vorbei war und das Arbeitsjahr voll gestartet hatte.

Der Maibaum

Der Maibaum ist traditionell die Spende eines Bauern des Dorfes. Die edlen Spender wechseln sich jährlich ab, mal ist es der eine Bauer, das nächste Mal ein anderer. Es versammeln sich die Männer, begutachten den Baum, wie hoch er ist, wie schön sein Wipfel ist und wie gerade gewachsen er sich zeigt. Je schöner der gespendete Baum wirkt, desto stolzer präsentiert sich der Spender.

Das Schlägern eines Maibaumes ist eine kunstvolle Sache. Der Wipfel muss unbeschädigt sein, der darf nicht abbrechen! Oft müssen zwei bis drei Bäume gefällt werden, damit das Ergebnis herzeigbar ist. Die Kunst dabei ist, den Baum so zu fällen, dass er langsam entlang eines anderen Baumes hinunterrutscht, dann bleiben die Baumspitze und der Wipfel auch schön ganz. In der Folge wird der Maibaum von der Rinde schön gereinigt und mit Bändern in allen Landesfarben behängt. Ebenso kunstvoll werden der Anhänger und der Oldtimertraktor geschmückt, mit dem der Transport zum Aufstellungsort bewerkstelligt wird. Ehrenvoll geleitet ihn die Menschenmenge hinter dem langsam fahrenden antiken Traktor in das Dorf auf den Dorfplatz.

Das Aufstellen des Maibaumes erfolgt heute aus Sicherheitsgründen maschinell, weil der Dorfplatz nicht so freiräumig ist und beim Aufstellen des mächtigen Baumes die Dorfleute rundherum stehen. Das wäre zu gefährlich. Während des Aufstellens spielt die Musikkapelle Reinsberg, danach erklärt der Herr Pfarrer die Bedeutung des Maibaumes. Nach der langen Winterzeit, in der früher die Leute mit dem wenigen durchkommen mussten, das sie einlagern konnten, symbolisiert der Maibaum den Frühling. Es gibt wieder genug zu essen, es gibt wieder Frisches, Vitaminreiches. Die Felder und Äcker gehören wieder bestellt, das Erntejahr hat neuerlich angefangen, die Natur ist wieder fruchtbar. Nach dem Pfarrer betritt die Volkstanzgruppe den Festplatz und beginnt im Takt der einsetzenden Musik zu tanzen.

Der Abend klingt für fast alle Besucher gemütlich aus, nur die Burschen, die als Aufpasser bestellt wurden, haben noch eine harte Nacht vor sich. Der Maibaum stand immer schon für die Fruchtbarkeit des Dorfes und des Landes. Im Schutz der Dunkelheit versuchten die Burschen der Nachbardörfer die Maibäume der anderen umzuschneiden, symbolisch deren Stärke zu schwächen, zu untergraben. Die Bewacher haben ob oder trotz ihrer jungen Jahre dem Alkohol oftmals sehr zugesprochen, saßen im Wirtshaus und stellten einen möglichst nüchternen Mann ab, der auf den Maibaum achten und sie im Notfalle zwecks Verteidigung verständigen sollte. Sobald nicht zuordenbare Geräusche oder die Schatten der Nachbarsburschen auf den Hausmauern vorbeieilten, schrie der Aufpasser „Alarm, Alarm“ und die Kollegen stürmten wie ein Ameisenhaufen aus dem Wirtshaus, um den eigenen Maibaum unter vollstem Körpereinsatz zu verteidigen.

Wehe, die anderen waren taktisch geschickter, schafften es, den Maibaum umzuschneiden, und wurden dabei erwischt. Sowohl die Missetäter als auch der unachtsame Aufpasser mussten dann für alle sich im Wirtshaus und auf dem Festplatz befindlichen Personen und alle an den Vorgängen rund um den Maibaum beteiligten Leute Jause und Getränke bezahlen. Zur damaligen Zeit bei den Einkommensverhältnissen ein kostspieliges Unterfangen. Eigentlich gab es in jedem Falle nur einen sicheren Gewinner, den Wirt!

Ende Mai hatte dann der Baum seine traditionelle Funktion erfüllt und wurde im Zuge einer Festveranstaltung umgeschnitten oder umgelegt und versteigert. 400 bis 500 Euro kommen bei dieser lustigen Versteigerung zusammen, die dann einem karitativen Zweck zugeführt werden. Somit war allen gedient, der Wirt und die Vereine machten gute Geschäfte, die Besucher hatten Vergnügen und Freude am Fest und so machem Mitmenschen konnte überdies noch geholfen werden.

Pfingstblasen

Die Blasmusik in Reinsberg entstand durch das Engagement des Wundarztes Dr. Stöckl. Ein Arzt, der den Menschen zwar mit rauer Methodik, jedoch großem Erfolg diente. Er gründete einst die Blasmusikkapelle. Sein größter Wunsch war, wie er es auszudrücken pflegte: „Nicht unter den ‚Rindviechern‘ im Dorfe begraben zu werden.“ Womit er ironischerweise die Bauern, die Landwirte meinte.

So trug es sich zu, dass er sich ein Grundstück abseits des Dorfes kaufte und dort eine Gruft errichtete, in der er dann auch begraben wurde. Das Fazit an der Geschichte: Dieses Grundstück ist heutzutage schönste, üppigste Weidefläche. Somit liegt seine Gruft nun erst inmitten der glücklichsten „Rindviechern“, nur diesmal sind es echte! Als Erinnerung an seine Leistungen und als Dank, dass die Musikkapelle durch seinen unermüdlichen Einsatz entstand, versammelt sich an Pfingsten, um 5 Uhr in den Morgenstunden, die gesamte Kapelle auf einer Erhebung nahe des Hofes Haubenberg, wo die Blasmusik der Überlieferung nach einst zum Pfingstblasen entstand, und lässt ihre Musik bis in das Tal erschallen.

Sonnenwende:Sonnenwend-Strauben

Nicht nur dass die Nächte wieder länger werden, kündigt die Sommersonnenwende an, sondern auch den baldigen Schnitt des Getreides auf den Feldern. Die Ernte, so hoffte man, sollte eine gute werden. Die Bäuerin bereitete zur Sommersonnenwende ein besonderes Festessen vor. Abseits der einfachen täglichen Küche standen hier gebackene Hollerblüten und gebackene Semmelstücke mit grünem Salat, dem sogenannten „Schuchfetzensalat“, auf dem Tisch.

Der Salat wurde entweder mit kalter Marinade gemacht oder mit warmer Marinade übergossen, und da die Blätter bei der warmen Marinade nicht mehr knackig sind, sondern etwas zäh, erhielt er den Namen „Schuchfetzensalat“. Schuchfetzen waren einst Tücher, die statt Socken um die Füße gebunden wurden.

Brot war täglich zum Essen vorhanden. Es wurde auf den Höfen selbst gebacken, nur Semmeln standen kaum am Speiseplan, das war Luxusessen. Ehe mit dem Essen begonnen wurde, dankte der Bauer mit wenigen Worten der Natur für die reichen Gaben und im Voraus, dass die bevorstehende Erntezeit einen reichen Ertrag bringen möge. Dass die Speise zum Essen freigegeben war, erkannten alle Personen um den Küchentisch daran, dass der Bauer zu essen begann.

Als Nachspeise tischte die Bäuerin zu den übrig gebliebenen gebackenen Hollerblüten und Semmelschnitten noch ein Kompott auf. Wenn keines zur Verfügung stand, dann gab es ein wenig Zucker. Sobald es dunkel wurde, gingen die Kinder über die Anhöhe und blickten über das Tal, wo bei den anderen Höfen bereits das Sonnwendfeuer brannte. Jeder Hof hatte sein eigenes Feuer, wobei Musik gespielt, gesungen und manchmal auch getanzt wurde. Auf der Anhöhe trafen sich die Geräusche von den verschiedensten Höfen her, was ein wunderschönes Ambiente ergab, ehe das eigene Sonnwendfeuer am Hof den Nachthimmel erleuchtete.

Erntezeit:Das Drescherfest

Das nachbarschaftliche Scheunendreschen war Arbeit und Fest zugleich. Gegen den Herbst hin sind der Johann Frühwald und seine Schwester Karoline zum „Angelsöd“-Hof marschiert und haben durch das Holzgatter gespäht, wie groß die „Dreschersau“ schon gewachsen sei und ob sie schon groß genug sei, dass das geliebte Drescherfest bald beginnen könne.

Manchmal ging Johann mit seiner Mutter vorbei und die „Angelsöd-Bäuerin“ stand draußen. Dann schaute man auch gemeinsam nach der Dreschersau. Johanns Mutter meinte laut: „Die ist schon schön, die tut es schon bald!“ Die Bäuerin entgegnete: „Nein, nein, die braucht noch ein wenig, der müssen wir noch ein wenig füttern, damit sie für alle reicht!“

Das Drescherfest war das große Erntefest des Getreides. Früher hat man das Getreide auf die Tenne gebracht und ließ dann die Rinder hinein, damit es ausgetreten wurde. Dann putzte man alles zusammen und schlug die restlichen Getreideähren mit dem „Drischl“, einem Schlagholz, an dem vorne ein Gelenk mit einem sehr beweglichen weiteren Holzteil angebracht war, aus. Für diese Arbeit waren viele helfende Hände notwendig. Die Jugend hatte ansonsten wenig Gelegenheit, sich untereinander kennenzulernen, waren sie doch das ganze Jahr über am elterlichen Hof eingesetzt.

Dieses Drescherfest bot ihnen endlich Gelegenheit dazu. Die Getreidegarben wurden mit dem „Drischel“ ausgeschlagen. Stünden jedoch viele kräftige, stramme, den Mädchen imponieren wollende Burschen nebeneinander und schlügen mit einem solchen Schlagholz auf Körner, die auf einer kleinen Fläche eng nebeneinanderliegen, hätte das voraussichtlich in einem unbeherrschbaren Durcheinander geendet. Daher sangen alle im Takt das gleiche Lied und jeder wusste, bei welchem Satz er zum Schlagen dranwar.

Jenes Drescherlied kann Johann Frühwald heute leider nicht mehr singen, doch an das Lied, das gesungen wurde, wenn mehrere Männer mit ihrem schweren Hammer auf ein dickes Holzstück einzuschlagen hatten, erinnert er sich noch genau. Das folgende Lied war für fünf Männer, jeder hatte eine Zeile, bei der er mit seinem Schlag an der Reihe war:

„Hoch auf,

und noch einen drauf,

er muss hinein,

durch Sand und Stein,

durch Stein und Sand

für unser liebes Vaterland.“

Im Lauf der Zeit wurde auch diese schwere Arbeit leichter. Schritt für Schritt und in allen bäuerlichen Arbeitsbereichen hielt die Technisierung ihren Einzug. Manche Bauern kauften sich Stiftendreschmaschinen und in weiterer Folge auch Breitdreschmaschinen gemeinsam mit angebauter Putzerei.

So mancher gut situierte Bauernhof leistete sich eine komplette Dreschanlage alleine, mit Dampfmaschinen oder großem Stationär-Motor sowie Strohpresse, und war dann im Lohnverfahren von Bauernhof zu Bauernhof unterwegs. Diese großen Dreschanlagen wurden von zwei erfahrenen Männern begleitet und bedient. Sie bewerkstelligten auch den Auf- und Abbau und die Übersiedlung zum nächsten Einsatzort.