12,99 €

Mehr erfahren.

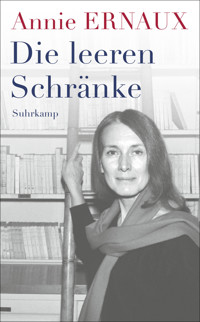

- Herausgeber: Suhrkamp Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Vulgär und wütend, voller Ablehnung gegen die bürgerlichen Angepasstheiten – Annie Ernaux umkreist in Die leeren Schränke ein frühes einschneidendes Ereignis, das ihr gesamtes Leben prägen wird. Und erfindet dafür eine völlig neuartige, aufwühlende literarische Form.

An einem Sonntag im Jahr 1961 sitzt die zwanzigjährige Literaturstudentin Denise Lesur in ihrem Zimmer und wartet – dass ihr Körper die Abtreibung vollzieht, die eine Engelmacherin im Verborgenen eingeleitet hat. Der gebildete, bourgeoise, selbstgewisse Marc hat Denise auf die Nachricht der Schwangerschaft hin direkt verlassen. Und das Milieu, das er verkörpert, hätte sich auch nie ganz in ihrem Körper beheimaten können. Während sie also wartet, denkt sie über ihre Kindheit und Jugend nach: Zerrissen zwischen dem Elternhaus – obgleich stolze Épicerie-Besitzer sind ihre Eltern den bescheidenen, ländlichen Verhältnissen der Herkunft nie wirklich entronnen – und den Mitschülerinnen jener besseren Schulen, auf die ihre guten Leistungen sie befördert hatten, fühlt sich Denise von beiden Seiten stets abgestoßen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 239

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Cover

Titel

Annie Ernaux

Die leeren Schränke

Aus dem Französischen von Sonja Finck

Suhrkamp Verlag

Impressum

Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.

Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.

Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.

Die Originalausgabe erschien 1974 unter dem Titel Les armoires vides bei Éditions Gallimard, Paris.

eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2023

Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuchs 4760.

© Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2023© Éditions Gallimard, Paris, 1974

Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Umschlaggestaltung: Rothfos & Gabler, Hamburg

Umschlagfoto: Privatarchiv Annie Ernaux. Alle Rechte vorbehalten

eISBN 978-3-518-77695-7

www.suhrkamp.de

Widmung

»Ich habe falsche Schätze in leeren Schränken aufbewahrt Ein nutzloses Schiff verbindet meine Kindheit mit meinem Verdruss Meine Spiele mit der Müdigkeit«

Paul Eluard (La rose publique)

Übersicht

Cover

Titel

Impressum

Widmung

Inhalt

Informationen zum Buch

Cover

Titel

Impressum

Widmung

Stündlich mache ich die Schere

Die Kneipe und der Laden Lesur sind eine Institution

Informationen zum Buch

Die leeren Schränke

Stündlich mache ich die Schere, fahre Fahrrad, stütze die Füße gegen die Wand. Zur Beschleunigung. Sofort breitet sich eine merkwürdige Wärme in meinem Unterleib aus wie eine aufblühende Blume. Modrig, dunkelrot. Kein richtiger Schmerz, knapp davor, eine sich überschlagende Welle, die von überall her gegen meine Hüften brandet, in den Oberschenkeln verebbt. Beinahe Lust.

»Beim Einführen wird es kurz brennen.« Eine kleine rote Sonde, ein zusammengerollter, abgekochter Schlauch. »Sie wird ihren Zweck erfüllen, Sie werden schon sehen.« Ich lag auf dem Tisch, sah zwischen meinen Beinen nur ihr graues Haar und die rote Schlange, die sie bedrohlich am Ende einer Zange schwang. Dann verschwand die Schlange. Horror. Ich schrie die Alte an, sie stopfte Watte in mich hinein, damit es hielt. Fass dich da unten nicht an … Lass mich an deiner Praline lecken … Durchbohrt, aufgerissen, zugestopft, ich frage mich, ob sie jemals wieder zu gebrauchen sein wird. Hinterher gab mir die Alte Kaffee in einem Glas zu trinken, um uns aufzumuntern. Sie redete ununterbrochen. »Sie müssen sich viel bewegen, gehen Sie ruhig weiter zu Ihren Vorlesungen, außer Sie verlieren Fruchtwasser.« Am Anfang nicht leicht, mit all der Watte und dem Schlauch im Bauch zu laufen. Die Treppe runter, einen Fuß vor den anderen. Unten auf der Straße war ich ganz benommen von all den Leuten, der Sonne, den Autos. Ich empfand nichts, ich ging zurück zum Wohnheim.

»Sie werden Krämpfe kriegen.« Seit gestern warte ich, krümme mich über meinem Bauch zusammen, lauere auf ein Anzeichen. Was ist es eigentlich. Ich weiß nur, dass es langsam stirbt, sich ablöst, in der mit Blut und Schleim gefüllten Blase ertrinkt … Und dann irgendwann abgeht. Mehr nicht. Ich liege auf dem Bett, den Kopf flach im Geruch der Decke, die Sonne brennt mir auf den Körper, von den Knien bis zu den Hüften, in mir eine lauwarme Flut, an der Oberfläche kein Zucken, alles spielt sich in den Falten und Windungen ab, kilometerweit von mir entfernt. Ohne Bezug zu den Anatomietafeln. Am liebsten würde ich bis zum Abend in dieser vagen Yogaübung liegen bleiben, für immer. Die Sonne würde durch meine Haut dringen, Organe und Gewebe zersetzen, und dann würde der Klumpen unbemerkt durch den Schlauch aus mir herausfließen. Vergebliche Hoffnung. So wird es nicht ablaufen. Keine Beschleunigung mehr, die Beine von der Wand nehmen.

Mir vielleicht einen der Schriftsteller für die Uni vornehmen und das Kapitel im Lehrbuch durcharbeiten, Victor Hugo oder Péguy. Ätzend. Nichts über mich, über meine Situation, kein einziger Text, der beschreibt, was ich durchmache, nichts, was mir hilft, das hier zu überstehen. Zu jedem Anlass gibt es Gebete, Geburt, Hochzeit, Tod, da sollte es auch Texte zu allen Themen geben, zum Beispiel zu einer Zwanzigjährigen, die bei der Engelmacherin war, dazu, was sie auf dem Rückweg denkt und in dem Moment, als sie sich auf ihr Bett wirft. Das würde ich lesen, immer wieder. Darüber schweigen die Bücher. Eine schöne Beschreibung der Sonde, eine Verklärung der Sonde … Das medizinische Lehrbuch, das ich von meiner Zimmernachbarin ausgeliehen habe, ist voller grausamer Details und finsterer Anspielungen. Die wollen dir Angst machen, man stirbt doch nicht an einem kleinen Luftstrom. Andererseits, wenn man einen Frosch mit dem Strohhalm aufbläst … Lieber verrecken. Nicht mehr diese andauernde Übelkeit, fader, fettiger Geruch, Essen, das plötzlich ekelig schmeckt, kilometerlange Würste im Traum, essbare Farben in den Schaufenstern. Innerhalb von zwei Monaten zu einer hechelnden Hündin geworden, die das Futter zurück in den Napf spucken will … Giftgrüner Spinat, jodfarbene Tomaten, totgebratene Steaks. Ständig den Geschmack von ranziger Fleischbrühe im Mund, anscheinend entsteht er im Magen wie ein Geschwür. Beim Anblick meiner Bücher wird mir schlecht. Ich spiele Studentin, schreibe mit, versuche zuzuhören, in einem Schwebezustand, unvorstellbar, dass ich mal Gymnasiallehrerin, Kritikerin oder Journalistin werden wollte. Die Prüfung im Juni werde ich wahrscheinlich vermasseln und die im Oktober auch … Wer weiß, vielleicht läuft es schief … Also bringt es auch nichts, für die Uni zu lernen. »Wer übernimmt das Referat zu Gide?«

Der durch den Vorlesungssaal schweifende Blick Bornins. Ich könnte keine drei Zeilen zu Papier bringen, ich habe nichts zu Gide oder sonst wem zu sagen, ich bin eine Schwindlerin, wie die Pappflaschen im Schaufenster meiner Eltern, und auch Bornin mit seiner feuchten Aussprache und seinem schlaffen, verschrumpelten Pimmel ist ein Schwindler, seine Hände wedeln vor meinem Gesicht herum, sicher weiß er, was mit mir los ist, der schmierige Eierkopf, er schwillt an, die Fleischbrühe kommt mir hoch, ich biss die Zähne zusammen, wenn ich rausgelaufen wäre, hätten alle gewusst, dass ich schwanger bin. So sieht er aus, der Absturz. Dann lieber verrecken.

Ein Stechen, das erste, es breitet sich im Zickzack aus, explodiert in schlaffen Spitzen. Ein Feuerwerk in meinem Bauch, bestimmt in prächtigen Farben. Eine plötzliche Wärme, kaum spürbar, das Ende vom Ende eines Orgasmus. Ich werde vielleicht nie wieder einen haben, wenn in mir alles kaputtgeht. Die Strafe. Wenn sie mich jetzt sehen könnten … »Du wirst noch böse enden.« Wann haben meine Alten diese alte Prophezeiung das erste Mal ausgesprochen. Vor einem Monat hätte ich ihnen fast ins Gesicht geschleudert, dass ich schwanger bin, um die Katastrophe zu sehen, um zu sehen, wie sie blau anlaufen und einen Anfall kriegen, die alten Masken ständigen Unglücks, wie sie hysterisch schreien und ich vor Freude und Wut brülle, sie hätten es nicht anders verdient, ich hätte es ihretwegen getan, weil sie so sind, wie sie sind, hässlich, jämmerlich, proletenhaft. Ich habe kein Wort hervorgebracht. Ich muss allein klarkommen, sie hätten mich nur daran gehindert. Über solche Dinge kann ich nicht mit ihnen reden. Sie haben nie etwas mitbekommen … Sie haben alles für mich getan … Zum Mittagessen, sie sagen altmodisch »dîner«, gibt es Brathähnchen und feine Erbsen, die sind am leckersten, sie sitzen an der Wachstuchdecke mit dem Gänseblümchenmuster, sie sagt, nach dem Essen kann man sich ja mal ansehen gehen, was in Les Cèdres gebaut wird, die neuen Geschäfte, schließlich ist das die Konkurrenz, er antwortet, das interessiert ihn einen Scheißdreck, sie brüllen sich an. Es ist, als wäre ich dabei. Ich will nicht an sie denken, an ihr Geschäft. Ich schaffe es nicht, einen Zusammenhang herzustellen zwischen den beiden und den weißen Wänden, dem sauberen Waschbecken, den neuen Bücherregalen. Hier bin ich nicht die Lesur-Tochter. Studentin. Im Park vor dem Wohnheim überall Blätter in atemberaubenden Farben, sie ergießen sich auf die Wege, auf die vor dem Zaun parkenden Autos. Fast ein Monticelli-Gemälde. Ein bisschen Bildung bleibt mir noch, bis zum Abitur hatte ich von Malerei keine Ahnung, kannte nur die Bilder, die ich aus Lecture pour tous ausgeschnitten hatte. Nicht durch das aufspritzende Laub rennen können, Blätter zertreten, einfallende Sonnenstrahlen zerschneiden den Weg, ein herber Luftzug zwischen den Zähnen, der den ranzigen Geschmack fortspült. Nur auf dem Rücken liegen, auf dem Bauch, die Beine spreizen, mich mit einem Ruck aufsetzen, in den Schneidersitz gehen, Prä-Abort-Gymnastik. Er würde sich totlachen, der kleine Dreckskerl, der bourgeoise Waschlappen … Mich abtasten, mir den Moment vorstellen, in dem es aus mir herausschießt, eine Granate, ein Punchingball auf der Kirmes, eine Fontäne beim Fassanstich, so was in der Art.

Eine Züchtigung, eine Strafe um mehrere Ecken herum. Durchlöchert von einer kleinen roten Sonde. Zwanzig Jahre alt, und jetzt das. Niemand hat Schuld. Nur ich, ganz allein, von Anfang bis Ende. Wer. Erst die Tochter des Krämers Lesur, dann ständig Klassenbeste. Ein Trampel in weißen Kleinmädchensocken, eine Stipendiatin an der Uni. Vielleicht bald nichts mehr, penetriert von der Engelmacherin. Ich und die Bohnendosen im Schaufenster, der rostrote Mantel, den ich drei Jahre lang trug, Bücher, Bücher, kann ich mir das mal ausleihen, plattgetrampeltes Gras auf der Kirmes im Juli, die streichelnde Hand, wir dürfen nicht … Überall Menschen, torkelnd, gestikulierend. Sie wanken auf mich zu, dunkelrot, mit herunterhängenden Händen, sie kommen von überall her, die Tattergreise, die verrückten Alten aus dem Heim nebenan, die geilen Böcke, die ständig eine Hand irgendwo haben, die Kunden, die Cornedbeef kaufen und anschreiben lassen. Sie haben immer gewusst, dass ich sie verachte, die Tochter vom Lesur sollte besser Kartoffeln verkaufen. Jetzt haben sie ihre Rache. Sekretärin, Tippse, das kennt man, junge Mädchen mit weißen Händen und rotlackierten Nägeln, ein bisschen hochnäsig. Studentin, das ist viel zu besonders, studieren, was denn, Literatur, Dunkelheit, Nebel, aufgeschmissen, sie wissen nicht weiter, glücklicherweise, meine Alten hätten's ihnen eh nicht erklären können. Aufgespießt. Eine abrupte Bewegung und es endet im Blutbad, wie vom medizinischen Lehrbuch angedroht. Sie werden es spitzkriegen, werden zum Tratschen in den Laden kommen, mit leuchtenden Augen, »wie ist es denn passiert«, vorm Tresen wird sich eine lange Schlange bilden. Ein Pfund Äpfel und ein Stück Port-Salut-Käse als Gesprächseinstieg. Meine Alten rennen hin und her, tun so, als würden sie's nicht blicken, »darf's noch was sein?«. Sämtliche Kunden auf dem rissigen, von Spiritus und Essig zerfressenen Fliesenboden versammelt, dicht gedrängt, um ein paar Fetzen aufzuschnappen. Eine Zyste an der falschen Stelle, ein Tumor, eine Ader, die irgendwo im Körper geplatzt ist. Jeden Verdacht aus der Welt räumen. Sie werden's nicht schaffen, zu viele neugierige Augen. Ich kenne die Leute. Sie haben oft genug ihr Mittagessen bei uns eingekauft, um eine Woche Zahlungsaufschub gebettelt, uns die Ohren vollgejammert, Respekt, Zurückhaltung, Anstand sind Fremdwörter für sie. Von meiner Kindheit bis zur Uni standen sie im Laden herum, hingen zusammengesackt auf den Kneipenstühlen, abgenutztes, verblichenes Mobiliar, klatschsüchtig, immer auf der Lauer. Sie sahen zu, wie ich mir das Nachthemd über den Kopf zog, wie ich mir in der Schüssel Gesicht und Hände wusch, wie ich an einer Küchentischecke Hausaufgaben machte. Sie stellten mir dauernd Fragen, »du siehst ja fesch aus, Ninise, wo haste denn das schöne Kleid her? Was willste später mal werden? Eine Kneipe führen, wie der Papa? Streck mir nicht die Zunge raus, du Frechdachs, sonst versohl ich dir den Hintern!« Wenn sie gekonnt hätten, hätten sie mich betatscht, mich mit Haut und Haaren gefressen, die alten Trottel in der Kneipe. Wenn ich nicht die Lesur-Tochter, der Laden und die Kneipe Lesur gewesen wäre, wenn ich nicht irgendwann angefangen hätte, all das zu hassen, wenn ich nett zu meinen Alten gewesen wäre, »wir sind doch deine Eltern«. Aufkommende Schuldgefühle. Irgendwann hielt ich es nicht mehr aus. Alles rekonstruieren, übereinanderstapeln, ineinanderfügen, die Einzelteile wie am Fließband zusammensetzen. Erklären, warum ich mich in meiner Bude im Wohnheim verschanze, warum ich Angst davor habe zu verrecken, Angst vor dem, was kommt. Klar sehen, zwischen zwei Krämpfen alles erzählen. Sehen, ab wann alles den Bach runterging. Ich bin ja nicht mit dieser Wut zur Welt gekommen, ich habe sie nicht immer gehasst, meine Eltern, die Kundschaft, den Laden … Die anderen, die Kultivierten, die Professoren, die ehrbaren Leute hasse ich mittlerweile auch. Ich habe den Bauch voll von ihnen. Ich kotze auf sie, auf die Kultur, auf alles, was ich gelernt habe. Von allen Seiten gefickt …

Die Kneipe und der Laden Lesur sind eine Institution, die einzige in der Rue Clopart, weit weg von der Innenstadt, fast schon auf dem Land. Kunden und Gäste fallen in Scharen ein, füllen unser Haus, zahlen erst am Monatsende. Keine richtige Gemeinschaft, aber so was in der Art. Im Haus kann man sich nirgendwo zurückziehen, nur in das riesige, eiskalte Zimmer im ersten Stock. Im Winter ist es mein Nordpol, meine Antarktisexpedition, wenn ich im Nachthemd ins Bett schlüpfe, das klamme Laken zurückschlage und zu dem heißen, mit einem Geschirrtuch umwickelten Backstein krieche. Tagsüber spielt sich unser Leben unten ab, in der Kneipe und im Laden. Dazwischen ein Schlauch, von dem eine Treppe nach oben führt, die Küche, vollgestellt mit einem Tisch, drei Stühlen, einem Kohleherd und einer Spüle ohne Wasser. Das Wasser holen wir von einer Pumpe im Hof. In der Küche stößt man überall an, dort halten wir uns nur für eine schnelle Mahlzeit auf, gegen ein Uhr mittags und abends, nachdem die letzten Gäste gegangen sind. Hundertmal am Tag durchquert meine Mutter die Küche mit einer Kiste vor dem Bauch, literweise Öl, Rum bis zum Kinn, Schokolade, Zucker, sie schleppt die Sachen vom Keller in den Laden, drückt die Tür mit dem Fuß auf. Sie lebt im Laden, mein Vater in der Kneipe. Das Haus quillt über vor Kunden, sie sind überall, in Reihen vorm Tresen, wo meine Mutter Kartoffeln und Käse abwiegt und murmelnd die Preise addiert, in Trauben um die Kneipentische und im Hof, wo mein Vater ein Pissoir installiert hat, ein Fass zwischen zwei Brettern an der Hauswand neben dem Hühnerstall.

Um sieben Uhr morgens sind die Ersten da. Sobald ich im Nachthemd die Treppe runterkomme, sehe ich sie. In dicke Jacken gezwängt, die Umhängetasche vom Henkelmann ausgebeult. Sie pressen die Hände von außen gegen das Fenster, kleben stumm an der Scheibe. Sie arbeiten im Sägewerk oder auf dem Bau. Mittags schwanken sie bereits leicht, abends haben sie ordentlich einen sitzen. Wenn sie nach Feierabend zu den Gästen stoßen, die den ganzen Nachmittag da waren, den geilen Opis aus dem Altenheim, den »Krankengeldlern«, den Fabrikunfällen mit ihren ergrauten Verbänden, beginnt das Fest.

Mein Vater ist jung, mein Vater ist groß, er herrscht über alles. Bewacht die Flasche, schenkt auf den Millimeter genau ein, er hat das im Blick. Er beschimpft meine Mutter, »du machst die Gläser immer zu voll, du hast kein Augenmaß«. Er geht von Tisch zu Tisch, bleibt nirgendwo lang. »Sonst wird noch wer neidisch.« Immun gegen jedes Betteln. »Du hast genug, ab nach Hause mit dir, deine Frau wartet.« Er weiß, wie man mit Großmäulern umgeht, mit Typen, die den Hals nicht vollkriegen, die Streit suchen, »ich hol die Bullen, die werden dich schon ausnüchtern«. Er lässt den Blick stolz über die Gäste schweifen, wachsam, immer bereit, einen Störenfried vor die Tür zu setzen. Das kommt durchaus vor. Er zieht dem Typen den Stuhl weg, packt ihn am Kragen und schleift ihn ohne Eile zur Tür. Großartig. So sah ich ihn mit fünf Jahren, auch noch mit zehn. Glücklich wie ich war, ganz in meinem Element. Ich flitze zwischen den Tischen herum, trete mit Absicht auf eine herumliegende Tasche, es knackt, »Ninise, geh da weg, lass die Gäste in Ruhe!«. Pustekuchen! Ich bleib bei den Männern in der Kneipe, sie sind hochinteressant. Keiner wie der andere. Alexandre, der Schrank, »na, Kleine, bist du in der Schule auch schön fleißig?«. Er reißt die Augen auf, sein Gesicht schillert in allen Farben, ein richtiger Regenbogen, Erdbeerrot, Veilchenblau, Lila am Rand der Tränensäcke. Er verprügelt seine Frau. Schickt Monette, seine Tochter, um neun Uhr abends zum Schnapskaufen zu uns. Der alte Leroy, bleich wie der Tod, und seine Monologe über Politik, »die haben das Kabinett aufgelöst, den Steakpreis erhöht, bald haben wir nichts mehr zu beißen …«. Seine Mundhöhle ist ein Trümmerfeld. Wenn ich ihm zuhöre, überläuft es mich kalt. Bei Bouboule ist das anders, Bouboule, der Malergeselle, der falschrum auf seinem Stuhl sitzt, »ein Bier, Meister, und du, komm mal her«. Er zieht mich an den Haaren. Ganz aus der Nähe, braune Haut, schiefe Zähne, ein gurgelndes Lachen, ein spitzes Knie in meinem Bauch. Die Welt der Jungen und Männer wenige Zentimeter vor meiner Nase. »Halt dich von den Kerlen fern«, sagt meine Mutter. »Lass mich, du Dummerjan, das tut weh.« – »Komm, gib mir ein Küsschen.« Niemand sieht mich, ich drücke meine zusammengekniffenen Lippen – zum ersten Mal – auf etwas Weiches, intensiv Riechendes, Kratziges, Bouboules Haut.

Sie lassen sich alles gefallen, auf die Füße steigen, vors Schienbein treten, einen Ball an den Kopf werfen, ich lenke sie ab. Ich selbst habe am meisten davon, ich kneife, kratze, klaue Schätze aus den Hosentaschen, abgegriffene Notizbücher, alte Wehrdienstfotos, Blättchen für den Drehtabak. Sie lachen. Nur die Neuen, die zufällig bei uns vorbeikommen, lasse ich in Ruhe. Ich schleiche um sie herum, und auch mein Vater hält zwei Meter Abstand, fixiert ihr Glas in der Hoffnung, dass sie ihm verraten, wer sie sind. Sind seine Nachforschungen erfolgreich, ist der Trubel groß. Im Laufe der Zeit wird der Fremde aufgenommen, nackt ausgezogen. Das Geschick meines Vaters, er kümmert sich darum, stellt Fragen. Geradeheraus. Ich mache mit. »Und der da drüben, wer ist das?« Das Geheimnis lässt mich erschauern, es kitzelt im Bauch, ich beobachte den Mann, der am anderen Ende der Stadt, am anderen Ende des Departements wohnt, an einem Ort, wo das Geschäft der Lesur niemandem ein Begriff ist.

Andere erscheinen eines Tages im Pulk, Bauarbeiter, Gleisreparateure. Sie kommen zu uns, weil das praktischer ist. Hier können sie ihren Henkelmann warm machen, eine Dose Sauerkraut bestellen, ihren Rausch im Keller ausschlafen. Bald gehören sie zur Familie, ich klettere auf ihren Schoß, sie zeigen mir Fotos, schenken mir Orangenstücke. Nach dem Ende der Baustelle verschwinden sie. Das ist das einzig Traurige an meinem Leben, ich und meine Eltern bleiben, alle anderen sind irgendwann weg, werden ersetzt, sind austauschbar. Genau wie die Geschichten, die in der Kneipe erzählt werden. Immer neue, die woanders beginnen und an dem Abend zu keinem Ende kommen; nachgespielte Szenen auf Kosten Abwesender, bescheuerte Vorarbeiter, Chefs, Inhaber von Geschäften der Innenstadt. »Was denn, mach ich ihn an, nicht sauber gearbeitet mein Stück, Sie ticken wohl nicht richtig, sagen Sie doch gleich, ich wär faul, sag ich, und er keinen Mucks mehr, nee, ich lass mir nicht auf die Füße treten, nee, nee.« Das Drama und die Angst sind vorbei, Alexandre hätte den Vorarbeiter auch erwürgen oder die Werkstatt abfackeln können … »Alles Idioten.« Er hat es nicht getan, wir erfahren nicht, wie die Sache ausgegangen ist, er setzt sich wieder an den Tisch. Ich war auf ihrer Seite, bemitleidete sie, Chefs sind Idioten, ich bewunderte sie, beobachtete staunend, wie sie bei uns lebten. Sie sind durchsichtig, und je mehr sie trinken, umso durchsichtiger werden sie, aber auch umso großartiger. Ich nehme mit meinen Freundinnen an einem leeren Tisch Platz, wir schielen kichernd zu ihnen rüber, bedenken sie leise mit allen möglichen Schimpfwörtern, um zu sehen, was passiert, vor allem die Opas aus dem Heim. Keine Gefahr, sie hören uns nicht, sie schreien alle durcheinander, verstummen plötzlich. Ihre Unglücke sind auf dem Tisch, im Glas, sie sitzen da, nickend, und sagen ungeheuerliche Dinge, verscheißen, verarschen, die Fresse polieren. Meine Mutter kommt vorbei, »schämen Sie sich, Monsieur Leroy, was sind das für Ausdrücke«. Wir lachen hinter vorgehaltener Hand. Die Alten sind notgeil, sie tun so, als wollten sie im Hof pinkeln gehen und holen ihn schon auf dem Weg nach draußen raus. Ich kannte mich aus mit Sittenstrolchen und alten Trotteln, was soll's, man darf sie nicht beachten, man muss immer bereit sein abzuhauen, falls … An dieser Stelle weiß ich nicht weiter, meine Freundinnen und ich malen es uns stundenlang aus. Schlaff, hart, rosa, grau, beschnitten, das will niemand aus der Nähe sehen. Wir lachen uns aus sicherem Abstand darüber kaputt. Dieselbe Vorsicht, wie wenn einer der Opas kotzen muss und mit aufgerissenem Mund raus zum Klo rennt. Noch lustiger ist der Aufbruch gegen neun Uhr abends, wenn sie voll sind. Sie sammeln wahllos Klamotten und Umhängetaschen ein, treten mühselig den Heimweg an. Wieder in der Senkrechten, stehen manche eine Minute lang reglos da, bevor sie mit schlackernden Beinen Richtung Tür stürzen. Andere behalten beim Aufstehen die gebeugte Haltung bei und können nichts anderes tun, als den Kneipenboden anzustarren. Sie sind draufgängerisch oder stark, Alexandre zum Beispiel, spöttisch, selbstsicher oder streitlustig, aber alle werden sie irgendwo umkippen. Einer nach dem anderen taumeln sie zur Tür, in großem Abstand zueinander, mit ausgebreiteten Armen, wie komische Pinguine. Ich sehe ihnen durchs Fenster nach. Sie bleiben stehen, blicken sich um, versuchen sich zu erinnern, ob sie nach rechts oder links müssen, rennen im Zickzack die Straße runter, verschwinden am Ende der Rue Clopart. Anschließend machen ich und meine beste Freundin Monette uns über die Reste in den Gläsern her, einen Fingerbreit von einer grellen Flüssigkeit, von einer anderen mit Anisgeschmack, wir schütten mehrere Getränke in einem Bierkrug zusammen, den der Säufer bis auf den letzten Tropfen geleert hat, das Schwein. Mein Vater sammelt die Gläser ein, klatscht sein Spültuch auf die Stühle, wischt verschütteten Wein auf, Monette verzieht sich. Ich sprang über die ineinandergelaufenen Schlieren auf dem Fliesenboden, die dunkelroten oder braunen Bäche. Wärmte mich an den Gerüchen, an dem Qualm und an den Männern, die aus ihrem Leben erzählt und mich auf den Schoß genommen hatten, kinderlieb, wie sie sind, wenn sie zu viel gesoffen haben.

Meine Mutter hat keine Kunden mehr, sie setzt die hölzernen Fensterläden ein, klemmt sie mit einer Eisenstange fest, lässt sich in der Küche auf ihren Stuhl fallen. »Wer jetzt noch kommt, muss klopfen, ist dann eh nur Gesindel.« Sie kann nicht mehr, sagt sie, jeden Abend. Die feuerrote Dauerwelle klebt ihr in Strähnen am Nacken, der Rouge Baiser-Lippenstift ist verblasst. Sie verschränkt die Arme vor der fleckigen Kittelschürze, der Stoff spannt sich über den wuchtigen, gespreizten Schenkeln. Sie schäumt vor Erschöpfung und Wut. »Das dumme Luder hat immer noch nicht bezahlt! Morgen kriegt sie nichts mehr von mir! Soll sie doch sehen, ob sie in der Stadt Kredit bekommt! Ihr Korb war randvoll!« Sie riecht nach Bonbons, Cadum-Seife und saurem Wein vom Hin- und Herschleppen der Getränkekisten. Der Stuhl ist zu klein für ihre massige Gestalt. Achtzig Kilo auf der Waage beim Apotheker. Ich fand sie wunderschön. Ich hielt gar nichts von den eleganten Klappergestellen in den Katalogen mit dem glatten Haar, den flachen Bäuchen, den verhüllten Brüsten. Ich liebte die Explosion von Fleisch, Po, Busen, Arme und Beine in farbenfrohe Kleider gequetscht, die hervorheben, hochschieben, zusammenpressen, deren Nähte unter den Achseln ächzen. Im Sitzen kann man bis zu ihrem Schlüpfer sehen, ein geheimnisvoller Pfad in die Dunkelheit. Den Blick abwenden.

Während sie redet, deckt mein Vater ohne Eile den Tisch. Er übernimmt auch das Gemüseschälen und den Abwasch, in der Kneipe ist das praktischer, zwischen dem Ausschank von zwei Gläsern, zwischen zwei Dominopartien. Beim Abendessen wechseln sich die Kneipengeschichten meines Vaters mit dem Gejammer und Gezeter meiner Mutter ab, selbst abends bleiben wir nicht allein, die Gäste sind immer mit dabei, bettelnd, mit leerem Portemonnaie, auf den guten Willen meiner Eltern hoffend, auf den Absacker, auf die Hand, die die Erbsendose fürs Mittagessen holt, das kategorische Nein fürchtend. »Von wegen! Dem hab ich nichts gegeben, seine Seite im Heft ist voll, ob der jemals zahlt.« Ich hielt meine Eltern für mächtig und frei und für klüger als die Kunden. Im Übrigen wurden sie von diesen »der Chef, die Chefin« genannt. Das Geschäft meiner Eltern war eine Goldgrube, immer alles im Haus, in Reichweite, Nudeln, Camembert, Marmelade, nach dem Abendessen löffle ich sie direkt aus dem Glas, bevor ich auf dem Weg nach oben einen Abstecher in den dunklen Laden mache und eine Handvoll Kaubonbons in verschiedenen Geschmacksrichtungen mitgehen lasse. Meine Eltern haben ständig Besuch, es ist ein Fest, die Stimmung ist ausgelassen, aber die Gäste müssen Eintritt zahlen, sie füllen die Kasse mit Münzen und Scheinen. Da steht sie, die Kasse, mitten auf dem Tisch, zwischen Suppentellern und Brotresten. Mein Vater befeuchtet seinen Finger, zählt die Scheine, meine Mutter macht sich Sorgen. »Wie viel ham wir heute eingenommen?« Fünfzehntausend, zwanzigtausend, Riesensummen für mich. »Kleinvieh macht auch Mist.« Mein Vater lässt die Scheine in seiner Latzhose verschwinden, jetzt können wir Spaß haben. Kämpfen, das Haar frisieren, Lieder singen, kitzeln, ich war erhitzt und aufgedreht und wollte immer die Stärkere sein. Ich verdrehe ihm die Ohren und Wangen, verziehe seinen Mund zu Grimassen, vor denen ich Angst habe. »Ich spüre nix, mach weiter!« Ich presse den Rücken gegen die Sprossen meines Stuhls, um ihm den kleinen Finger zu quetschen, er läuft rot an, der Nagel ist schwarz und eingerissen. »Vom Malochen!« Er reibt sich bloß die Hand und lacht genauso laut wie ich. »Lass uns Gesangswettbewerb spielen, Papa, wie im Radio!« Ich schmettere ein Lied, Reine d'un jour, er schiebt mir meine Schürze in den Mund. »Dir stopf ich das Maul!« Meine Mutter beachtet uns nicht, sie hat die Beine auf meinen leeren Stuhl gelegt, ist eingenickt oder liest eine Illustrierte, meist Confidences, lutscht dabei ein Stück Zucker. Von Zeit zu Zeit brüllt sie: »Jetzt ist aber Schluss mit lustig!« Ich war außer Rand und Band. Nachdem ich den ganzen Abend den Spielen in der Kneipe zugesehen und mit den Männern herumgealbert hatte, wollte ich, dass das Fest nach dem Abendessen weiterging, nur wir drei, Geschrei, Getobe und Gekitzel, bis mir die Wangen wehtun. Ich liebte die Kneipengänger, ich wollte nicht auf sie verzichten, aber mit meinem Vater, dem Chef, dem Mann, der mit einer kleinen Geste Geld verdiente, amüsierte ich mich prächtig.

Außer wenn meine Mutter mal wieder Zeter und Mordio schreit. Sie wird laut, ihre Stimme bebt, es klingt, als heule sie den Mond an. Ich verstehe fast nichts von ihren Vorwürfen, es geht um den mangelnden Ehrgeiz meines Vaters. »Du verschwendest deine Zeit mit irgendwelchem Mumpitz … Launisch wie ein Waschweib … Wenn ich nicht wäre, würdet ihr Scheiße fressen … Ich sollte in die Fabrik gehen, statt diese Ärsche zu bedienen, dieses Lumpenpack …« Die düstere Welt wurde von Sternschnuppen erhellt, Geldverdienen, endlose Ärsche, die man bedienen musste, eine blitzsaubere, funkelnde Fabrik als Hintertür. Die mächtige Stimme meiner Mutter lieferte mir die Geheimnisse des Lebens in reichen, dunklen Andeutungen. Mein Vater, nicht weniger rätselhaft, zieht den Kopf ein, er weiß, dass alles mit großem Gefuchtel enden wird, mit ein paar zu Boden gefegten Tellern, mit ein paar Flüchen, mehr nicht. Wie sie selbst sagt, sie ist zu müde. Ich stimmte ihr in allem zu. Plötzlich ein lautes Quietschen, der Zehn-Uhr-Zug, der letzte, bremst im nahe gelegenen Bahnhof. »Ah, die schwarze Stute!« Jeden Abend derselbe Witz über die Lokomotive, wie ein Soldat auf Heimaturlaub, der am Bahnsteig wartet. Das ist das Zeichen zum Schlafengehen. Großes Glück, mir das Kleid und die Schürze am Fuß der Treppe vom Leib reißen, die Strümpfe oben, im Schlafzimmer das Nachthemd über den Kopf ziehen und längst zwischen den Laken liegen, wenn die schnaubende Lokomotive sich mit einem Ruck in Bewegung setzt und wie wild davongaloppiert, in Richtung Rouen, Paris oder einer anderen Großstadt … Die alte schwarze Stute löst sich unter meinen schläfrigen Lidern in leuchtende Punkte auf. Ich höre kaum noch, wie mein Vater singend die Treppe hochkommt, sein Lieblingslied, Quand tu seras dans la purée, reviens vers moi, wie meine Mutter sich am Fußende des Bettes auszieht, Rock und Unterrock fallen zu Boden, sie kehrt mir den Rücken, knöpft den Hüfthalter auf, streift sich das Nachthemd über den Kopf, zieht den Hüfthalter mit einer ausholenden Bewegung darunter hervor. Dann tritt sie an mein Bett und beugt sich über mich, ihre Brüste verbergen alles: »Ist dir warm, warst du noch mal Pipi?«, mein Vater zieht sich pfeifend Socken und Unterhose aus. Er schläft in dem Hemd, das er tagsüber trägt. Nachdem sie das Licht ausgemacht haben, höre ich sie im Dunkeln atmen, sich im Bett herumwälzen. Ich versuche, im selben Takt wie sie zu atmen. Wenn ich morgens früh aufwache, krieche ich zu ihnen ins Bett, zu ihrem Geruch, zu ihrer Haut. Laden und Kneipe schrumpfen zusammen auf eine Bude mit der Bettdecke als Dach und Wänden aus warmen Körpern, die mich erdrücken und beschützen.