Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Der Pfad des Wolfes Als "Limburger Bub" im Strudel einer Altstadtkneipe der sechziger Jahre erzogen zu werden, ist abenteuerlich. Ich kam nicht umhin, mich selbst zu erziehen und früh dem Sog eines Lebens auf scheinbar einfachem sozialen Niveau zu folgen, ohne dass mir Drogentod, Terroristen¬fahndung oder Zuhälter¬inhaf¬tierung widerfahren sind. Ich arbeitete als Förster, lebte als Einsiedler und Selbstversorger, strudelte für kurze Zeit in den Jetstream des modernen Lebens und fungiere nun seit meinem vierzigsten Lebensjahr als Sklave meiner sechs Kinder. Ich erlebte, wie man in einer turbulenten Großfamilie aufwächst - wie man von einem Abstellgleis auf eine ICE-Trasse geschoben wird - wie man sechs Monate ohne Telefon und Strom verbringt - was ein indischer Liebestempel mit einem preu߬ischen Forsthaus zu tun hat - wie man von einer echten Brockenhexe verzaubert wird - wie man mit LSD umgeht - wie man nackt durch den Wald spaziert - wie Liebe auf den ersten Blick verläuft - wie man seiner Traumfrau Gold schmiedet - wie man eine "perfekte" Hochzeit und Hochzeitsreise organisiert - wie man seine sechs Kinder zur Welt bringt - wie man dem Tod begegnet und was darüber hinaus alles passiert. Den Pfad des Wolfes zu beschreiten heißt, sich von einem scheinbar erfüllten Leben innerhalb eines Rudels zu lösen, um neue Welten zu entdecken, unbekannte Wege zu gehen, existenzielle Erfahrungen zu sammeln und dies an folgende Generationen weiterzugeben. Ich erkannte, dass all mein Antrieb, mein Mut und Lebenswille letztendlich zwei Dingen zu verdanken ist - der Inspiration durch die "Leichtigkeit des Lebens" und der Bekenntnis zur Liebe. Die turbulenten, amüsanten, tragischen und ergreifenden Erlebnisse sind in diesem Buch niedergeschrieben, dem ersten Roman, den ich in meinem Leben gelesen habe - meinem eigenen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 336

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhalt

V

ORWORT

B

EKENNTNIS EINES

L

IEBENDEN

Das Schreiben und das Lesen sind nie mein Fall gewesen.

Kindheit

Vater

Mutter

Oma

Bruder Jörg

Private Wohnverhältnisse im Brauhaus

Die Wirtschafträume im Brauhaus

Die Ankunft der Reserveopas

Reserveopas

Clochard Martin

Kapellmeister Kurt

Scherni, ein Mann für alle Fälle

Weihnachten

Das Ende

Das Brauhaus

Kellner Herbert

Büfettier Max

Geheimnisvolle Schwingungen

Boxer Schwerfeger

Mike

Autochthone Erziehung

Aus dem Leben eines Wohnzimmertisches

Bildung

Reserveschwester Milla

Jugend

Jugendlieben

Erste Liebe

Anna

Johanna und Woodstock

Realschulzeit

Highlife

Schweinchen Ulla

Die siebziger Jahre

Born to be wild

Der Pfad des Wolfes

Tarzan und der Panzerknacker

Annegret

Günter

Annegret und Günter

Paris im November

Bewegende Beziehungen

Conny - Stürmische Zeiten

Kommune Hainhof

Isa - Kein Sex, kein Stress

Psychedelische Erfahrungen

Die Geschichte des Wolfs

Conny - Das Ende des Sturms

Maren - Guns and roses

Isa - Der Frosch küsst die Prinzessin

Schwester Sissi

Piet

Jogging

Elisa - Ferkel, Kirschen und Riesenschnauzer

Berufung zum Waldschrat

Berufswahl

Raum und Zeit

Windwurf

Waldarbeiter

Jagd

Jagdliche Karriere

Rilke

Erste Ehe

Martina

Reserveopa Wilfried

Forsthaus Mellnau

Selbstversorgung

Kollege Paul

Heuzirkus

Autos

Ein halbes Jahr ohne Strom

Medienmüll

Das Ende einer Ehe

Pferde I

Bekanntschaften

Kuhhirte Gustav

Naturheilkundler Franz

Wilddieb Anton

Turbulente Zeiten

Die kleine Erika

Wie wird ein Forsthaus zu einem Liebestempel?

Stürmische Zeiten

Hexe Rexi

Vom Abstellgleis in den Jetstream

Pferde II

Zweite Ehe

Der Zauber einer Traumfrau

Maisfelder, Glühwürmchen und Sonnenfinsternis

Heiratsantrag

Pferde III

Verhandlung um die Hand einer Tochter

Hochzeit

Kutscher Fritz

Hochzeitsreise

Wie man fünf Kinder auf die Welt bringt

Privat oder gesetzlich?

Waldtaufe

Von Gott und der Welt

Umbau mit Nebenwirkungen

Erziehungsurlaub

Haus, Hof und Familie

Im Zeichen der Kraniche

Von Anwärtern und Familienanschluss

Hunde

Schlammschlacht mit Großstadtkindern

Madam Hunderttausend Volt

Großfamilie

Impressionen einer Reise

Aus dem Leben einer Großfamilie

Karussellschorsch

Wie man ein Fachwerkhaus saniert

Bekenntnis eines Liebenden

Erinnerung

VORWORT

"Das Leben ist zu kurz, um Bücher zu lesen!"

Dieses Motto habe ich mir fünfzig Jahre lang beherzigt. Wie ich dazu kam, dieses Buch zu schreiben, war allen ein Rätsel. Ich habe außer Fach- und Lehrbüchern nie ein Buch gelesen und keine Vorstellung davon, wie so etwas von innen nur aussieht oder gar produziert wird. Man ermunterte mich immer wieder dazu, die ungewöhnlichen Erlebnisse und Geschichten meines Lebens zu dokumentieren.

"Versuch's doch mal! Schreib', ohne zu überlegen, aus dem augenblicklichen Gefühl heraus, leicht, locker und lebendig, so wie in deinen Zeitungsartikeln zur forstlichen Öffentlichkeitsarbeit. Die fanden doch immer großen Zuspruch.“

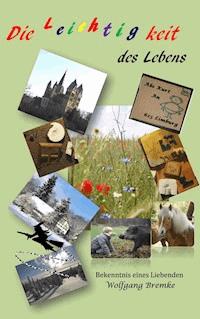

So wurde ein zartes Flämmchen entzündet. Ich begann zu schreiben, so wie man es mir angeraten hatte, leicht und locker. Es sprudelte aus mir heraus. Das kleine Flämmchen verwandelte sich in eine Wunderkerze, man hätte sich die Finger verbrannt beim Versuch, sie zu löschen. Es entstanden Kurzgeschichten, Episoden und Beschreibungen, die in ihrer chronologischen Reihenfolge das eigentliche Thema zu erkennen gaben. Ich schrieb spontan aus der Erinnerung heraus. Einige Erinnerungslücken wurden aufgefüllt mit der Inspiration, wie es hätte gewesen sein können. Durch die Spontanität und die kindliche Unbefangenheit des Schreibstils soll dem Text Witz und Dynamik gegeben werden. Dadurch wird er seinem Titel gerecht:

<Die Leichtigkeit des Lebens>

Das Korrekturlesen hatte für mich existenzielle Bedeutung. Ich las zum ersten Mal in meinem Leben einen Roman - meinen eigenen - mit einem Titel, der zu mir passte:

Bekenntnis eines Liebenden.

Die Handlung basiert auf wahren Begebenheiten. Die Namen aller Akteure und sofern erforderlich, auch die Personenbeschreibungen, wurden geändert. Die philosophischen und naturwissenschaftlichen Betrachtungen entspringen meinem eigenen Gedankengut. Wir werden erfahren:

wie man von einem Abstellgleis auf eine ICE-Trasse geschoben wird + wie man einen Liebesbrief schreibt + wie man eine Fronleichnamsprozession ins Rutschen bringt + wie man ungestraft zwei Polizisten k.o. schlägt + wie man mit LSD umgeht + wie man sechs Monate lang ohne Telefon und Strom lebt + was ein indischer Liebestempel mit einem preußischen Forsthaus zu tun hat + wie man von einer Brockenhexe verzaubert wird + wie man nackt durch den Wald spaziert + wie Liebe auf den ersten Blick verläuft + wie man seiner Traumfrau Gold schmiedet + wie man eine perfekte Hochzeit und Hochzeitsreise organisiert + wie man seine sechs Kinder zur Welt bringt + wie man dem Tod begegnet.

Über die Hälfte der Akteure sind bereits verstorben, ihnen wird durch die lebendig beschriebenen Erinnerungen die Möglichkeit gegeben, in Gedanken wieder lebendig zu werden.

Dieses Buch ist der Erinnerung gewidmet.

Die Leichtigkeit des Lebens

BEKENNTNIS EINES LIEBENDEN

Das Schreiben und das Lesen sind nie mein Fall gewesen

Mein Vater war Heide. Man hat vergessen, ihn zu taufen, oder es war einfach keine Zeit dazu. Er wurde im April 1927 geboren und verlebte seine Kindheit in der Vorkriegszeit. Anstatt einer schulischen Ausbildung nachzugehen, lernte er früh, auf eigenen Beinen zu stehen und seinen eigenen Weg zu gehen. Als er sechzehn war, erhielt sein Elternhaus einen Volltreffer, es war Krieg und er glücklicherweise nicht zu Hause, sondern bei meiner Mutter. Da die Suche nach seinen lebenden Eltern erfolglos war, wurde er von meiner Oma aufgenommen und großgezogen.

Meine Mutter wurde im gleichen Jahr geboren wie mein Vater. Was sie über die schulische Ausbildung hinaus viel mehr interessierte, war der Bund Deutscher Mädchen mit Zöpfen, Uniform und Aufmärschen, besonders aber das Pflichtjahr auf dem Bauernhof, denn hier lernte sie Hausarbeit, Handarbeit und Kindererziehung. Lesen und Schreiben war weniger ihr Ding. Vater und Mutter heirateten, brachten 1956 einen Jungen zur Welt und gaben ihm den Namen Wolfgang.

Wen wundert es, dass dieser Junge mit dem geschriebenen Wort in keiner Weise konfrontiert wurde. Bücher wurden zwar als wichtig erachtet, aber es war nie eins da, geschweige denn die Zeit, um sich damit zu beschäftigen. Während meiner Grundschulzeit lernte ich lesen, mir fehlte jedoch die Motivation, den Inhalt dessen, was ich las, zu verinnerlichen. Ich war immerzu abgelenkt, dachte gleichzeitig an was anderes, an etwas, dass mit dem Inhalt des Textes gar nichts zu tun hatte.

Mein Lehrer meinte:

"Der Junge ist unkonzentriert, ein Träumer, er hat zu viel Phantasie..." - korrekt! Er hatte recht.

Heute sitze ich hier in einem Klassenraum der Grundschule beim Elternabend des 1. Schuljahrs und lausche dem Vortrag von Frau Müller. Sie meint:

"Lesen ist für unsere Kinder eine elementare Voraussetzung, um nicht geistig zu veröden. Wer in seiner Jugend nicht liest, bleibt dumm!"

Wie ich Förster werden konnte, ist mir plötzlich ein Rätsel, denn ich habe während meiner Schulzeit so gut wie nichts - und während meines Studiums nur mit Widerwillen das Notwendigste gelesen. Es fällt mir heute noch schwer, die Erlasse und Verfügungen meines Arbeitgebers, die Steuerbenachrichtigungen und meine Sachbilderbücher zu lesen, ohne von den vielen Buchstaben schwindelig zu werden. Demnach muss ich dumm sein.

So melde ich mich zu Wort und frage:

"Frau Müller, ist denn so ein Typ wie ich noch zu retten?" Sie fragt:

„Wie meinen Sie das?"

Ich erzählte vor der versammelten Elternschaft, dass ich mich bis zu meinem zehnten Lebensjahr nur mit dem einzigen Buch beschäftigt habe, das in unserer Familie existierte - mit der <Geisterhöhle>. Es war in Großbuchstaben gedruckt, gut bebildert und handelte von Steinzeitmenschen. Frau Müller entschuldigte sich:

„Ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten, Herr Bremke - tja - man muss eingestehen, dass in früheren Jahren die Voraussetzungen zum Lesen nicht so waren wie heute. Ich höre aber heraus, dass Sie wohl eine besondere Beziehung zu diesem Buch hatten.“

„In der Tat... “, antwortete ich,

„ ...sollte mir das Buch in einem Antiquariat begegnen, werde ich es kaufen. Dann kann ich es endlich zu Ende lesen.“

Die <Geisterhöhle> ist mir eines Tages tatsächlich in die Hände gefallen, aber fertiggelesen habe ich das Buch trotzdem nicht.

Ich frage mich:

"Wie kommt so ein Mensch auf die Idee, ein Buch zu schreiben? Einer, der keine Vorstellung davon hat, wie sowas geht und am Ende aussehen muss."

Es fällt mir leicht. Ich schreibe, ohne zu überlegen, immer weiter, ganz leicht, ganz locker. Es sprudelt aus mir heraus. Also gehe ich es an.

Kindheit

Vater

Mein Vater war Gastwirt und verstand den Umgang mit Menschen. Ihm wurde die Führungspersönlichkeit in die Wiege gelegt, denn er war laut, penetrant und hatte fast immer das letzte Wort. Wenn er diesbezüglich den Faden verlor, begab er sich kurz auf die Toilette. Beim Pinkeln fielen ihm so viele Argumente ein, dass er sich wieder gut gerüstet ins verbale Rennen begeben konnte. Er verlor selten. Sein Sohn hatte gegen ihn keine Chance, hat aber viel von ihm gelernt.

Mein Vater war bekannt als der <dicke Walter aus der Altstadt>. Ihn kannten nicht nur die Kneipengänger und Altstadtbewohner, sondern auch Kirchenvertreter, der Bürgermeister, der Magistrat, die Stadtverwaltungsbediensteten, die Geschäftsleute, die Polizei, die Feuerwehr, schlichtweg fast jeder in Limburg, besonders aber die Postboten. Jeder Gast, der es schaffte, eine spektakuläre Postkarte an meinen Vater zu senden, erhielt Freibier - und nicht zu wenig! Die Postkarten hingen an der Wand neben dem Tresen. Die besten waren:

Eine Urlaubskarte aus Italien mit Briefmarke - An den dicken Walter aus der Altstadt, 625 Limburg

Eine Urlaubskarte aus Österreich ohne Briefmarke - An den dicken Walter, 625 Limburg

Ein Bierdeckel mit Briefmarke - An den dicken Walter, 625 Limburg

Ein großes grünes Pestwurzblatt mit Briefmarke - An den dicken Walter aus der Altstadt, 625 Limburg

Das beste war ein Bierdeckel mit einem skizzierten dicken Strichmännchen, ohne Briefmarke, 625 Limburg. Sonst nichts.

Ich hätte gerne die Post gesehen, die nicht angekommen ist.

Mein Vater war sozial kompetent, gemütlich, herzlich, einfühlsam, amüsant, unterhaltsam und Gesprächsstoff. Er aß, trank und rauchte gerne, verstand, sich mit Jedem zu unterhalten und war spendabel. Er hatte demnach alles, was ein Gastwirt brauchte.

Vater war als wandelnder Ernährungsfehler ständig am Abnehmen - solange, wie ich ihn kannte - mit mehr oder weniger Erfolg. Er versuchte es mit der Oskardiät. Oskar war ein Jugendfreund meines Vaters. Vor dem Krieg war Oskar dick. Im Kriege war er dünn. Während der Gefangenschaft völlig unterernährt und nach dem Krieg wieder dick. Vater fragte:

"Oskar, wie machst du das mit dem Abnehmen und Zunehmen?"

Oskar antwortete:

"Wer zu viel frisst, nimmt zu, wer zu wenig frisst, nimmt ab.“

Eine für die damalige Zeit beachtenswerte Erkenntnis. Soweit ist die moderne Diätwissenschaft bis auf den heutigen Tag nicht gekommen.

Die Lösung des Problems mit dem Übergewicht bedurfte der Hilfe der Mitmenschen. Einst fuhr ich mit meinem Vater zum Schlachthof. Bevor er das Gebäude betrat, stellte er sich auf eine vor dem Bürofenster in den Boden eingelassene Viehwaage. Sofort öffnete sich das Fenster und eine Frau rief:

"Gute Morgen, Herr Bremke, sie haben zwei Kilo abgenommen.“

Der dicke Walter war gern gesehen. Er legte dem Metzger den Arm über die Schulter und fragte:

"Chef, was haben wir denn heute zu bieten?"

Meist fiel dann etwas besonders Gutes für ihn ab, denn er gab stets Trinkgeld. Vater war ein Handelsmann, er kaufte nichts, ohne die Verkäufer mit lockeren Sprüchen von Solidarität oder Komplimenten einzulullen. Meist bat er freundlich darum, den Chef persönlich sprechen zu dürfen. Der Chef, der gleich von meinem Vater kameradschaftlich begrüßt wurde, hatte nun das Problem, zu überlegen, woher er diesen fröhlichen Menschen denn überhaupt kenne und machte ihm vorsichtshalber einen guten Preis.

Der dicke Walter war ein Schlitzohr. Eines Abends kam er in die Küche und erzählte uns, er habe jemanden kennengelernt, der in der Hähnchenmästerei arbeitet, den hätte er gleich beauftragt:

"Mensch, bring` mir doch mal sieben frische Hähnchen mit, ich geb' dir drei Mark pro Stück.“

Die Hähnchen wurden geliefert. Vater meinte:

"Drei mal sieben macht achtzehn Mark, hier hast du dein Geld. Dafür bringst du sie noch in die Küche und machst sie sauber.“

Der Mann, der drei mal sieben nicht rechnen konnte, kam mit den Hähnchen in die Küche. Wir ließen ihn allein. Am nächsten Tag fehlte in der Speisekammer eine große Salami. Mein Vater tobte. Ihm war klar, dass der Mann, der drei mal sieben nicht rechnen konnte, ihn beklaut hatte.

"Ich habe mit dem Kerl auf der Eckbank noch Bier getrunken", war seine abfällige Bemerkung.

Vater war nicht nachtragend, wenn es um kleine Gaunereien ging, denn er war diesbezüglich selbst auf die Nachsicht seiner Mitmenschen angewiesen.

Gegen Mittag kam unsere Putzfrau in die Küche. Sie hielt eine Plastiktüte in der Hand, betrachtete verwundert deren Inhalt und meinte:

"Unter der Eckbank am Tresen habe ich eine Plastiktüte mit einer Wurst gefunden!"

Über den Umgang mit dem einfachen Bürger hinaus wusste Vater auch mit dem Amtspersonal bestens umzugehen.

Der Missmut über die Anordnung einer vorverlegten Sperrstunde war für ihn Anlass, häufig Streitgespräche mit dem Bürgermeister zu führen. Der Bürgermeister war genervt und wies die Sekretärin an, den dicken Walter unter dem Vorwand, der Bürgermeister sei nicht da, abzuweisen. So kam, was kommen musste. Der dicke Walter ließ sich nicht abweisen. Er sagte:

"Ich bin mir sicher, dass der Bürgermeister in seinem Büro sitzt und ich warte solange, bis er da rauskommt.“

Alle Bemühungen seitens der Sekretärin, ihn doch noch los zu werden, steigerte seine Beharrlichkeit. Der Bürgermeister war vier Stunden lang in sein Zimmer verbannt, bis er klein beigab. Aufgrund dieser peinlichen Situation, die mein Vater bekannt zu machen drohte, wurde die vorzeitige Sperrstunde wieder aufgehoben.

Meine Eltern waren neureich, wie so viele Geschäftsleute in der Zeit des Wirtschaftswunders. Man fuhr Autos nach amerikanischem Stil, wenn auch in stark geschrumpfter Form und pflegte alljährlich nach Italien zu reisen, um in einem der touristischen Betontrabantenhotels auf das Meer hinaus zu schauen. So wurde der kleine Wolfgang gar bis nach Rom geschleppt. Erinnern kann ich mich daran nicht mehr. Dafür aber sind mir die vielen Souvenirs noch vor Augen. Die Plastikgondeln, Muschelbilder, Fähnchen, Hütchen und Kitschbilder waren im Gastraum über dem Tresen und an den Wänden zu bewundern. Sie gaben den Gästen das Gefühl der großen, weiten Welt.

Bei der katholischen Kirche genoss mein Vater erhebliches Ansehen, denn er legte Wert darauf, an kirchlichen Feiertagen die Bistumsfahnen zu hissen und für ausreichend Blumenschmuck zu sorgen. Er war ein Gönner der Kirche, immer in Bereitschaft, zu spenden. Das sollte sich bezahlt machen, denn die Gunst der Kirche verhalf ihm zu Wohlstand und Ansehen. Obwohl er sich immer stolz als Heide und Atheisten bezeichnete, besuchte ihn oft der Bischof, um ihn zum Glauben zu bekehren. Mein Vater schätzte die Besuche, da sie für ihn sehr unterhaltsam und lehrreich waren. Er ist nie der Kirche beigetreten mit der Begründung:

" Dann hat der Bischof keinen Grund mehr, mich zu besuchen.“

Ein weiteres Spielzeug seiner Führungspolitik war die Polizei. Vaters Verhältnis zur Polizei war harmonisch, denn auch Polizisten trinken gerne mal ein Bier. Er verstand es, sie abzulenken, einzulullen und ihre menschlichen Schwächen auszuspielen. Er kannte jeden Polizisten der Stadt und jeder kannte ihn, sie waren wahre Freunde und Helfer.

In der Wirtschaft musste allwöchentlich eine erhebliche Menge an Müllsäcken entsorgt werden. In fast allen Dörfern der Umgebung fand sich eine Müllhalde, wo man sich kostenlos seines Mülls entledigen konnte. Eigentlich war dies nur den Bürgern des Dorfes vorbehalten, es fand sich nur keiner, der dies kontrollierte. Vater hatte ohnehin keine Probleme mit der illegalen Nutzung, da er fast jeden um drei Ecken herum kannte und bezirzen konnte. Um ganz sicher zu gehen, fuhren wir früh morgens oder spät abends.

Für mich war die Müllkippe ein spannender Ort, denn hier lagen Autowracks, die man als Spielgerät nutzen konnte und dubiose Materialien oder Gerätschaften, die einem vielleicht nochmal dienlich sein konnten. Auch die Tierwelt regte unser Interesse. Da waren Krähen, Ratten, Katzen und Füchse. Auch streunende Hunde suchten im Müll nach allerlei Fressbarem. Auf jeder solcher Halden loderte oder qualmte ein Feuer. Meistens brannte Holz oder Papier, manchmal aber auch Plastik und Altöl. Wen der Geruch nicht störte, der packte noch was dazu. Am besten brannten Autoreifen.

Um sein Auto nicht zu verschmutzen, lieh sich mein Vater einen DKW-Kombi ohne Rücksitz, denn hierin konnte man gut zwanzig Müllsäcke unterbringen. Die hinteren Fenster blieben offen, um dem Gestank zu begegnen. Das Auto gehörte einem Tischler aus der Altstadt, der an diesem Tag allerdings etwas verunsichert war. Er erklärte meinem Vater:

"Die Bremsen funktionieren nicht so richtig. Manchmal schlecht bis gar nicht. Ihr müsst langsam fahren und mit der Hand- oder Motorbremse bremsen.“ Vater hörte nicht richtig hin, denn solche Kleinigkeiten waren für einen Kriegsveteran unerheblich.

So kam, was kommen musste. Vater pflegte stets ohne Führerschein, Fahrzeugpapiere und Geld zu fahren. Wir fuhren einen langen Berg hinab auf eine Serpentine zu, in der sich zwei LKW begegneten und zum Stillstand kamen. Vater zog die Handbremse, legte einen kleinen Gang ein, aber alles half nichts. Er meinte:

"Junge, ich muss jetzt in den Graben fahren, sonst kommen wir nicht zum Stehen.“ Er fuhr in den Graben. Vater überlegte und wartete, bis sich der Verkehrsstau vor uns aufgelöst hatte.

In dem Moment näherte sich von hinten ein Polizeiauto. Die Polizisten schalteten ihr Blaulicht ein und hielten an. Sie verschafften sich einen Überblick von der Sachlage, kamen auf unser Fahrzeug zu und fragten:

"Dürften wir bitte Ihren Führerschein und Ihre Fahrzeugpapiere sehen?" Vater seufze tief, atmete langsam und entspannt ein und begann ein rhetorisches Glanzstück - spontan und unerprobt - ein Meisterwerk der psychologischen Wortführung.

Er stieg aus, fasste sich an die Brust und sprach:

"Jungs, ...mein Herz..., das Auto gehört mir nicht, ich musste es mir ausleihen, weil mein Wagen in der Werkstatt steht. Jetzt springt mir ein Rehkitz über die Straße, ich muss ausweichen und lande im Graben. Das Rehkitz sprang, Gott sei Dank, unverletzt davon - Wolfgang, du hast es doch gesehen, oder? Ja, und jetzt? Wolfgang, du sitzt in dem stinkenden Müll, steig' besser mal aus und hilf' schieben, wir müssen weg, bevor die Maden das sinkende Schiff verlassen.“

Vater wandte sich zu den Polizisten, machte eine herzerweichende, hilflose Mine und meinte:

"Jungs, fasst doch mal eben mit an.“

Die Polizisten begaben sich an das Heck des Fahrzeugs und schoben. Es war nur ein leichter Schubs nötig und das Fahrzeug stand wieder auf der Straße. Vater sprang überglücklich aus dem Wagen, schüttelte die Hand eines Polizisten, stöhnte vor Erleichterung und sagte:

"Die Polizei, dein Freund und Helfer. Ich kenne Euren Chef, ja, den kenn' ich, ich werde euch lobend erwähnen. Ich bin der dicke Walter aus der Altstadt und heute Abend, heute Abend kommt ihr vorbei und dann gibt's Freibier.“ Vater eilte ins Auto, winkte und war verschwunden.

Ich sah die Polizisten noch im Rückspiegel. Sie lächelten und waren glücklich. Alles war gut.

Selbstverständlich waren die Polizisten am Abend unsere Gäste. Vater hatte zwei neue Freunde - Freunde fürs Leben.

Der dicke Walter hatte Autorität. Durch seine Körperfülle, seine laute Stimme, sein beherrschtes Auftreten, vor allem aber durch seine vernünftige, gerechte und ausgleichend wirkende väterliche Art vermochte er jede schwierige Situation zu meistern. Kam es in der Wirtschaft zu Streitigkeiten oder Tumulten, rief meine Mutter:

"Waaalter, komm mal!"- und schon herrschte Frieden.

Mutter

„Ich hab' am liebsten, wenn alle gesund sind und sich vertragen“, war ihr Leitspruch. Meine Mutter war eine schöne Frau, immer darauf bedacht, noch schöner zu werden. Sie war modern. Ich hatte das Glück, nie einen Tropfen Muttermilch zu mir nehmen zu müssen, da die Medizin damals so weit fortgeschritten war, dass die Ärzte den modernen Müttern vom Stillen abrieten. Flaschennahrung war weitaus gesünder und nahrhafter. Dass ich in der Schule immer der Größte war, ist der Beweis.

Die Kindersterblichkeit war in den fünfziger Jahren in Limburg sehr hoch. Ein Frankfurter Kinderarzt wurde nach Limburg versetzt, um alles zu impfen, was ihm in die Finger kam. Er war für die Limburger Mütter ein Halbgott in Weiß, denn die Kindersterblichkeit ging fast auf Null zurück. Die Impfnarben sind heute noch bei mir erkennbar. Ich weiß, dass es gut war.

Über die Kindererziehung hinaus war meine Mutter das Aushängeschild unserer Wirtschaft. Tagsüber arbeitete sie in der Küche, doch abends betrat sie pünktlich um acht Uhr mit strahlendem Lächeln den Gastraum wie ein Filmstar. Mutter begab sich hinter die Theke und gab jedem Gast das Gefühl, von einem Engel bedient zu werden. Sie war beliebt, auch unter den weiblichen Gästen, denn sie war schüchtern und nicht darauf bedacht, Männerherzen zu brechen. Später fühlte sie sich hin und wieder zu jüngeren Herren hingezogen, was mein Vater nicht bemerkte. Er war zu beschäftigt. Was im Einzelnen geschah, wurde mir als Kind vorenthalten.

Mutter legte großen Wert auf eine gebräunte Hautfarbe. Da unser Hof beschattet war, legte sie sich zum Sonnenbad auf ein längeres Trittbrett zwischen einem Schornstein und der Dachluke. Das Brett war eigentlich für den Schornsteinfeger gedacht. Wenn ich als Kind fragte:

“Wo ist Mama?“, sagte man mir:

“Die ist auf dem Dach.“

Für Mutter war dies die einzige Entspannung des Tages. Eigentlich liebte sie das Gärtnern, was wegen der vielen Arbeit in der Gastwirtschaft aber nicht möglich war. Diesem Hobby konnte sie erst viele Jahre später, nach ihrer Scheidung nachgehen. Mutter erfüllte mir jeden Wunsch, sofern sie Zeit dazu hatte.

Ich war etwa vierzehn Jahre alt, als es zwischen meinen Eltern zur Scheidung kam. Dies war für meine Mutter eine Umstellung, denn sie musste nun für wenig Geld arbeiten gehen und mit ihrer Mutter - also meiner Oma - in eine sehr kleine Zweizimmerwohnung ziehen.

Meine Mutter hatte nun den prächtigsten Garten weit und breit. Da sie es verstand, Pflanzen anzusäen, zu pikieren und ausreichend mit Dünger und Wasser zu versorgen, hatte sie die Grundvoraussetzungen zum Tabakanbau. So besorgte ich mir ein Tütchen Virginiatabak und gab es in ihre Obhut. Aus dem fast staubigen Saatgut entstanden zweihundert kleine Pflanzen. Die Hälfte setzte sie in ihren Garten, den Rest baute ich an meinem Studienort in Witzenhausen an. Nach gelungener Ernte, Fermentierung und Trocknung, verfügte ich über eine ansehnliche Menge Tabak. Ich erlernte die Kunst des Zigarrendrehens und Pfeiferauchens, wodurch mein Freundeskreis enorm zunahm. Auch meine Mutter fand einen Freund, denn ein älterer Mann war von den stattlichen Tabakpflanzen in Mutters Garten beeindruckt. Er kannte den Tabakanbau aus den Kriegszeiten und fragte, ob er ein paar Blättchen bekommen könne. Meine Mutter ging in die Gartenlaube und schenkte ihm zwei Müllsäcke voll davon. Der glückliche Mensch verschwand und besorgte meiner Mutter eine Kiste Rotwein. Die Lebenskunst hielt Einzug und bescherte ihr eine glückliche Zeit. Viele Männer machten ihr den Hof, doch sie bevorzugte das unkomplizierte Leben.

Obwohl ich bei meinem Vater geblieben bin, war das Verhältnis zwischen mir und meiner Mutter wie immer, denn sie kannte mich und verstand es, mir den einen oder anderen mütterlichen Rat zu geben. Ihr war klar, welche Freundin bzw. Frau zu mir passt oder welche ich besser meiden sollte. Um mich nicht zu bevormunden, sprach sie das Problem nie direkt an. Sie verstand es, mir den Sachverhalt schonend und zurückhaltend darzustellen, so dass es nie zu Diskussionen kam.

„Du musst es ja wissen, ich hab am liebsten, wenn alle gesund sind und sich vertragen“, war ihr Kommentar. In Bezug auf meine jetzige Frau waren wir zum ersten Mal gleicher Meinung. Wir waren hellauf begeistert. Mütter haben halt immer recht.

Oma

Die treibende Kraft im Haus war meine Oma mütterlicherseits, denn sie beherrschte als ehemalige Trümmerfrau das gastronomische Schlachtfeld. Ihr erziehungspädagogisches Arbeitsmaterial bestand aus einem Teppichklopfer. Aus Zeitmangel verzichtete sie auf das Anvisieren, jeder Schlag saß, egal wo. Ich musste mir immer im Klaren darüber sein, was ich sagte oder tat.

Meine Oma war nicht richtig geschieden, sondern getrenntlebend. Man erzählt, sie hätte meinem Opa nach einer Frauengeschichte den Ehering vor die Füße geschmissen - und Schluss. Demnach war ich nicht der Einzige, der sich im Klaren darüber sein musste, was er tat.

Eigentlich stand für die Erziehung von uns Kindern wenig Zeit zur Verfügung. Ich erzog mich selbst, da ich nur geringfügig unter Aufsicht stand. Aber da waren ja noch die Lehrer, Pfarrer, Polizisten, die Mitmenschen, die Natur und das Leben, die auch nicht zimperlich, aber effektiv mit mir umgingen. Vater und Mutter waren von morgens bis nachts im Lokal, meine Oma traf ich nie außerhalb der Küche an - und ich war weg.

Bruder Jörg

Mein Bruder Jörg kam drei Jahre nach mir zur Welt. Er wusste die Philosophie zur <Leichtigkeit des Lebens> viel besser umzusetzen als ich. Drum schmiss er nach der Schule den Ranzen in die Ecke und ging mit seinen Kumpels Fußballspielen. Warum sollte man sich in der Schule quälen? Er entschied sich für eine Lehre, machte sich selbstständig und ist nun Chef einer Firma mit vierzig Mitarbeitern.

Jörg ist meinem Vater ähnlich, denn auch er ist sozial kompetent, gemütlich, herzlich, einfühlsam, amüsant und unterhaltsam. Ebenso isst und trinkt er gerne, versteht sich mit jedem zu unterhalten und ist spendabel.

Das Problem mit dem Abnehmen hat er auch von seinem Vater, denn er fastet, solange ich ihn kenne, mit mehr oder weniger Erfolg.

Einst kam ein türkischer Mitbürger in seine Firma, um sich wegen eines Einbaugerätes beraten zu lassen. Jörg nahm sich Zeit für ihn. Mit Geduld und Einfühlungsvermögen wurde alles besprochen, was dem Türken auf der Seele lag. Die freundliche Atmosphäre und der herzliche Umgangston schienen den Türken beeindruckt zu haben, denn es kam beiderseits zu einem zufriedenstellenden Geschäft. Eine Woche später erschien der gleiche Türke mit einem Freund oder Bekannten. Ein Mitarbeiter der Firma bot sich zur Beratung an, aber der Türke meinte:

"Nein, nein. Will Jörg sprechen.“

Den beiden Türken war es wert, eine Stunde zu warten, da Jörg in einer Besprechung war. Nach seiner Rückkehr wurde er herzlich begrüßt. Der Freund des Türken war ebenfalls an einem Kauf interessiert. So wurde wiederum mit Geduld und Einfühlungsvermögen alles besprochen, was dem Türken auf der Seele lag. Wieder kam es beiderseits zu einem zufriedenstellenden Geschäft. Eine Woche später erschien der gleiche Türke mit einem weiteren Freund oder Bekannten.

"Wo ist Jörg. Will Jörg sprechen.“ Wieder wurde gewartet. Zwei andere Verkäufer wurden nicht akzeptiert, obwohl sie gerade Zeit hatten.

Auf diese Weise nahm die türkische Kundschaft mehr und mehr zu. Jörg beabsichtigte Türkisch zu lernen.

Mein Bruder ist ein guter Musiker. Das wurde uns in die Wiege gelegt, vielleicht erblich bedingt, vielleicht durch die nächtliche Beschallung von der Wirtschaft, auf jeden Fall aber durch den Einfluss vom Reserveopa Kurt.

Da es keinen Menschen gibt, mit dem Jörg Streit hat, hatten wir auch niemals Streit. Er sagt, er hätte sich auch mit seiner Frau noch nie gestritten - unglaublich - aber ich glaube es ihm.

Private Wohnverhältnisse im Brauhaus

Mein Vater war Gastwirt. Unser Gasthaus, das <Brauhaus>, war ein altes Fachwerkhaus inmitten der Altstadt von Limburg und bestand aus Privat- und Wirtschaftsräumen. Die Privaträume umfassten ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer und ein Klo. Hier lebten meine Eltern, meine Oma, mein Bruder und ich. Im Schlafzimmer standen ein Doppelbett, in dem meine Eltern schliefen, und ein Einzelbett für meinen Bruder und mich. Oma lag im Wohnzimmer auf dem Sofa. Im Alter von zwölf Jahren erhielt ich einen eigenen Raum eine Etage höher.

Für die Körperpflege hing im Schlafzimmer ein Waschbecken. Ein Bad gab es erst mal nicht, denn man ging ins Badehaus, welches sich ebenfalls in der Limburger Altstadt befand, wo man für wenig Geld eine Badewanne nutzen konnte.

Die Küche war das Herz des Hauses. Sie wurde sowohl privat wie wirtschaftlich genutzt und bot nur zwei Sitzplätze; der eine war die <Prinzenloge>, der andere der <Gästestuhl>. Dennoch fanden hier häufig gesellige Zusammenkünfte statt. Wer keine Sitzgelegenheit ergattern konnte, der lungerte halt herum, rauchte eine Zigarette und trank seinen Kaffee im Stehen. Bei einer größeren Essensbestellung im Lokal wurde die Küche geräumt. Außer dem Kochpersonal hatte in der Küche keiner mehr etwas zu suchen. Nur in der Prinzenloge bot sich die Gelegenheit, das Treiben in der Küche weiterhin zu beobachten, da man abgeschottet zwischen Schrank und Tisch nicht auffiel oder störte.

Unser Klo befand sich auf dem Flur zusammen mit der Gäste-Damentoilette. Die Wände der Toilette bestanden aus Holz, wobei sich in unserer privaten Klokabine eine zweite Tür zu einem Lagerraum befand. Sie lag, von der Sitzposition aus gesehen, in etwa hinten links. Das war nicht ganz so elegant konstruiert, aber in unserem Altstadthaus nicht anders möglich. Wie der Zufall es wollte, ging ich gerade einem größeren Geschäft nach, als ich im Flur Stimmen hörte. Plötzlich öffnete sich die Klotür. Mein Vater trat ein, entriegelte die erwähnte Tür hinten links und erklärte Bauer Schulte, einem unrasiertem Menschen mit einer kalten Zigarre im Mund, wo er den Kartoffelsack, den er auf dem Rücken trug, absetzen sollte. Schulte grüßte mich freundlich und stampfte an mir vorbei. Er kam zurück, passierte meine Klokabine und ließ die Tür offenstehen, da sein Sohn mit dem zweiten Sack die gute Stube zu betreten ersuchte. Auch er grüßte, kam zurück und ließ die Tür offen. So fanden drei oder vier Kartoffelsäcke ihren Weg. Beim letzten fragte ich Schultes Sohn, ob er mir denn das Klopapier reichen könne. Kein Problem, er gab es mir und verabschiedete sich. Selbstverständlich blieb die Tür offen.

Unser Klo hatte ein Fenster, durch das man in den Hinterhof eines relativ verwahrlosten Nachbarhauses schauen konnte. Hier wurden Material und Gerätschaften für eine Zoohandlung gelagert. Diese wurden allerdings durch das Klo des Nachbarhauses transportiert.

Die Wirtschafträume im Brauhaus

Die Wirtschaftsräume des Brauhauses bestanden aus dem Gastraum, der Herren- und Damentoilette, Waschküche, Vorratsraum und sieben Gästezimmern. Es waren eigentlich acht, denn Letzteres befand sich auf dem Speicherboden, völlig verstaubt, versifft, mit undichter Brettertür und einem zugigen Fenster. Hier lebte Reserveopa Martin. Drei der Gästezimmer waren komfortabel, sie hatten fließend kaltes Wasser und einen Ölofen. Anfangs wurden alle Räume mit Ölöfen beheizt, später wurde eine Heizung eingebaut. Hinter dem Haus befand sich ein kleiner Hof, der zum Abstellen der Mülltonnen genutzt wurde. Eine kleine Grünfläche, ein Sandkasten und eine provisorisch an einer Wäschestange montierte Schaukel sollten uns Kindern zum Spielen dienen. Im Keller lagerten die Bierfässer, diverse Getränke und Gebrauchsmittel für den Gaststättenbetrieb.

Die Ankunft der Reserveopas

Wer sich im Laufe meiner Kindheit ein wenig um uns kümmerte, waren meine Reserveopas. Dies waren an Vaters Tresen gestrandete Junggesellen, die im Leben Schiffbruch erlitten hatten. Die armen Gesellen baten zur Sperrstunde um Asyl und wurden von Kapitän Bremke großherzig an Bord aufgenommen, denn unser Gasthaus verfügte über Gästezimmer. Die Tatsache, dass mein Vater billige Arbeitskräfte brauchte und die Gestrandeten hoffnungslos pleite waren, ergab eine günstige Konstellation. Unter den Gestrandeten befanden sich teilweise gebildete Persönlichkeiten, die Vaters Sohn die Möglichkeit boten, schulische Probleme aus dem Weg zu räumen, da Zeugnisse und Arbeiten endlich in leserlicher Schrift unterschrieben werden konnten. Weder mein Vater noch meine Mutter noch meine Oma wussten, wer letztendlich was unterschrieben hat. An Außerfamiliäre hat keiner gedacht. Man wird nun verstehen, warum ich den Gestrandeten irgendwann den Titel <Reserveopa> zuerkannt habe und sie liebte. Die Reserveopas hatten vollen Familienanschluss, besonders beim gemeinsamen Fernsehabend. Ob an Weihnachten, Ostern oder Geburtstagen, sie waren immer dabei, wurden beschenkt und voll verpflegt, denn mein Vater vertrat die Meinung, dass Essen und Trinken die Arbeitsmoral fördert. Es wurde deshalb auf Kosten des Hauses viel aufgetischt und eingeschenkt.

Unsere Küche diente dem Wirtschaftsbetrieb, nur ein einziger Stuhl in einer Nische zwischen einem Schrank und dem Arbeitstisch, die bereits erwähnte Prinzenloge, diente der Familie und den Reserveopas als Essensplatz. Es konnte demnach nur nacheinander gegessen werden und das recht zügig, wenn's geht.

Außer am Sonntag gab es <Stamm>, das war das Tagesmenü. Was anderes gab's nicht, außer für die zahlenden Gäste im Lokal. Aber auch die aßen meist Stamm, da es billig war und sich hierbei um deftige Hausmannskost handelte. Um den Essenden herum lief weiterhin der Gastronomieküchenbetrieb. Man saß da wie in einem abgeschirmten Vogelkasten, bekam sein Futter gereicht und konnte den anderen beim Arbeiten zusehen. Das war gemütlich, zumindest aber vertraut. Wir saßen bestenfalls an Feiertagen zusammen an einem Tisch und weil wir das nicht gewohnt waren, aß dann doch jeder, wann und wo er wollte. Esskultur habe ich nie erfahren.

Reserveopas

Clochard Martin

Martin war mein Opa. Genauer gesagt mein Reserveopa und einer der Menschen, die ich liebte. Wo er herkam wusste keiner so genau; vermutlich aus Runkel, einem kleinen Dorf an der Lahn. Er war wohl mal verheiratet, arbeitete als Prokurist - was immer das auch war - jedenfalls mit wenig Erfolg, denn sonst wäre er nicht bei uns gestrandet. Recht verwahrlost soll er hin und wieder am Tresen sein Bier getrunken und seine Zigarre geraucht haben. Irgendwann fragte er meinen Vater, ob er vorübergehend bei uns übernachten könne - und so blieb er, solang ich Kind und Jugendlicher war.

Martin hatte als Prokurist eine hervorragende Handschrift. Da mein Vater und meine Mutter dieses Handwerk nur mangelhaft beherrschten, war Martin unsere wandelnde Schreibmaschine. Einen Schriftzug, den er besonders gut beherrschte, war die Unterschrift meines Vaters, die er nicht für üble Machenschaften, sondern mehr aus Liebe zu uns Kindern nutzte. War mal wieder eine <Fünf> in Deutsch fällig, meinte meine Mutter:

"Lass mal den Papa in Frieden, geh zu Martin, der soll unterschreiben.“ Als mein Vater unsere Friedensbemühungen gewahr wurde, kam seine Erziehungsphilosophie kurzzeitig ins Wanken, doch er meinte, wenn ja alles liefe, wär's ihm egal. Also schickte er mich in Sachen Unterschrift auch zu Martin. Im Nachhinein beurteile ich seine Entscheidung als leichtfertig. Er hat zum Glück bis heute nicht erfahren, dass ich im sechsten Schuljahr sitzen geblieben bin.

Martins Äußeres war weniger <akuroht>, wie er zu sagen pflegte, aber das entsprach seiner Philosophie.

„Der Zwirn ist nicht fein, aber das Herz ist rein.“

Das traf zu und das machte ihn zu einem edlen Menschen. Es gab noch eine Eigenschaft, die ich an ihm schätzte. Er hatte Zeit! Alle Zeit dieser Welt hatte er für meinen Bruder und mich. Wie oft gingen wir in die Bahnhofskantine, um warme Fleischwurst zu essen. Martin trank derzeit Bier und wir mussten aufpassen, dass ihm auf dem Heimweg nichts passierte. Meine Eltern schimpften mit ihm, er könne in dem Zustand nicht auf uns aufpassen, aber da sonst keiner da war, der auf uns aufpasste, gingen wir fast jeden Tag los. Die Fleischwurst wurde uns nicht über, das Bier dem Martin sowieso nicht.

Er wohnte auf dem Speicher, wie wir sagten, in einem kleinen Kabuff mit Brettertür und Riegel. Durch den Türspalt konnte man kontrollieren, ob Martin noch lebt. Man konnte es auch hören, denn er schnarchte fürchterlich, wenn er einen getrunken hatte. Martin wurde zornig, wenn er sich beobachtet fühlte und beschimpfte uns mit <Rotzlöffel> und <Laussäckel>. Was meine Eltern aber weit mehr beunruhigte, waren Martins Zigarren:

„Hoffentlich steckt er uns nicht die Bude an, mit seinen verdammten Zeitungen.“

Sie hatten Recht. Martin nahm sich täglich die Zeitung mit ins Zimmer, las und schlief dabei ein - die Zigarre im Mund. Das das Ding oftmals schon am Nachmittag erkaltet war und mehr oder weniger nur zur Dekoration im Mundwinkel hing, war unser Glück - aber man wusste ja nie, denn gebrannt hat es wirklich einmal kurz. Mein Vater fand verbrannte Zeitungen im Mülleiner und stellte Martin zur Rede. Der brauste auf und meinte, er solle sich nicht aufregen, die hätte er mit dem Schlappen gelöscht. Martin brauste oft auf, denn er war Hugenotte. Gutberlet war sein Nachnahme und die Gutberlets hatten Temperament, wie er sagte. Oftmals hatte ich Angst um Martin und meinen Vater, wenn's zwischen beiden mal wieder hoch herging. Brüllerei und Geschubse und

„Geh ins Bett - du bist wieder besoffen.“

Martin ließ sich nichts sagen und bestand auf das letzte Wort. Ich war froh, wenn Ruhe einkehrte und alle schliefen. Martin sammelte Zeitungen, oder war zu faul, die Zeitungen wegzuwerfen. Wenn ich an sein Zimmer denke, denke ich an Zeitungen, volle Aschenbecher und Zigarrengeruch. Sonst war da nichts außer seinem Bett und einem Nachttisch. Einen Schrank brauchte er nicht, denn seine Kleider verteilten sich im ganzen Raum. So war das eigentlich immer, denn aufgeräumt wurde nur einmal im Jahr, wenn Martin auf Wanderschaft ging.

Im Mai hielt Martin nichts mehr im Haus. Er war auf einmal weg. Meistens nutzte er einen Streit mit meinem Vater, ließ noch mal richtig Dampf ab und ward verschwunden. Für mich ergab sich in dieser Zeit das Problem mit der Unterschrift. Hier musste nun Mutter herhalten, denn Vaters Unterschrift wäre sofort als Fälschung deklariert worden. Wir wussten genau, dass Martin wiederkommt, doch sein Aufenthaltsort war uns nicht bekannt. Er war wohl zeitweise in der Pfalz und brachte immer einige Tabakbündel mit, aus denen er sich Zigarren drehte.

Wenn er zurück kam, sah er aus wie ein Edelpenner. Lange Haare, Bart, braungebrannte Lederhaut, diverse Körper- und Genussmittelaromen sowie abgetragene Kleidung.

Das Zeremoniell war jedes Jahr das Gleiche. Martin in die Badewanne, Kleidung verbrennen und anschließend zum Friseur. Dieser rasierte den Bart ab und verpasste ihm eine Pfadfinderfrisur. Dann war Martin wieder unser altvertrauter Reserveopa und mit den Unterschriften lief es auch wieder.

Wir waren oft bei Martin. Er las uns nichts vor, er spielte keine Spiele mit uns und inszenierte kein Theater. Er wollte uns nicht mal belehren. Er saß nur da, las Zeitung, fragte:

„Wie war's denn heute?"

und wir erzählten. Wenn es aufregende Dinge zu erzählen gab, legte er die Zeitung weg und fragte nach diesem oder jenem Detail. Gute Ratschläge hatte er keine auf Lager, aber er war immer sehr an unseren Erlebnissen interessiert und kannte sich also in meinem Leben voll aus. Wenn es gemütlich wurde - und das wurde es meistens - sagte er:

„Geh mal runter inne Wirtschaft und hol mir mal 'ne Zigarre und 'n Bierchen.“

Das sagte er so, als würde er Ende des Monats die Rechnung begleichen. Das brauchte er aber nicht, zumindest dann nicht, wenn wir Mutter darum baten. Für meine Mutter war Martin auch so etwas wie ein Reserveopa.

Mein richtiger Opa lebte von meiner Oma getrennt, ich kannte ihn kaum. Martin war eigentlich mein Opa. Selbst das Verhältnis zwischen meiner Oma und Martin war zeitweise wie bei einem alten Ehepaar. Sie respektierten sich und fanden Interesse aneinander. Sie konnten streiten und schimpfen und das hielt sie zusammen. Ohne Worte ihrer Wege zu gehen, hätte sie enttäuscht.

Als ich älter war, wurde mir mehrfach angedeutet, zwischen beiden hätte hin und wieder eine Beziehung bestanden. Ich kann mich nur daran erinnern, dass Martin, wenn er mal gut drauf war, lauthals das Lied <Mariechen, mach das Bruchband los …> sang und meine Oma trug ein Bruchband. Wo sich die Liebenden gefunden haben könnten, ist mir bis heute unklar. Bestimmt nicht in Martins Kabuff auf dem Speicher.

Da es zwischen meinen Eltern zur Scheidung kam, musste sich Martin entscheiden, wo er weiterhin wohnen wollte. Ich selbst bin wegen Schule und Freundeskreis bei meinen Vater geblieben. Da Martin eine enge Beziehung zu meiner Oma und meiner Mutter hatte, war er bei meinem Vater nicht mehr gern gesehen. Er entschied sich, aus unserem Gasthaus auszuziehen, obwohl ihm klar war, dass die extrem kleine Zweizimmeraltbauwohnung, in die Mutter und Oma eingezogen waren, für ihn keinen Platz bot. Er ging früher als sonst üblich auf Wanderschaft.

Eines Tages im Dezember besuchte ich meine Mutter. Hier traf ich Martin. Die Wiedersehensfreude war groß, denn er war eine kurze Zeit vorher von seiner Wanderschaft zurückgekehrt, von meiner Mutter desinfiziert und gestriegelt worden und saß nun da in einem Trainingsanzug von wer weiß wem. Er übernachtete im Holzstall, den meine Oma ihm recht liebevoll mit Bett und Nachttisch hergerichtet hatte. Da der Vermieter der Altbauwohnung von dem neuen Untermieter nur wenig begeistert war, musste eine neue Lösung gefunden werden. Martin wurde erstmal in einer kirchlichen Obdachlosenunterkunft einquartiert.