9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2013

Oft weiß Sofia nicht aus noch ein: An das Dasein als Mutter hat sie sich noch nicht gewöhnt, ihre kleine Tochter wird bald am Herzen operiert, Sofias überfürsorgliche Mutter ist mehr Last als Hilfe, und ihre alte Großmutter dämmert dement vor sich hin. Nur ihre Leidenschaft, Listen anzulegen – Listen der peinlichsten Kosenamen, der witzigsten Neurosen, der schlimmsten Restaurants etc. –, bringen ein wenig Ordnung in Sofias Leben. Da macht sie in der großmütterlichen Wohnung eine Entdeckung: eine andere Listensammlung, in vergilbte Hefte notiert, in kyrillischer Schrift – die Familie hat in den Siebzigern die Sowjetunion verlassen. Über diesen Fund stößt Sofia auf einen geheimnisvollen Onkel, von dem nie jemand sprach: Onkel Grischa, ein Querkopf und schräger Vogel, der sich im Untergrund betätigt hat, der alle in Gefahr brachte und den trotzdem alle liebten. Anhand der Listen spürt Sofia Grischas dunkler Geschichte nach und entdeckt, was die Vergangenheit für das Jetzt und für sie bedeuten kann … «Die Listensammlerin» erzählt mitreißend und mit herrlich originellen Figuren die Geschichte von Grischa und Sofia. Ein oft komischer, warmer und lebensnaher Familienroman, der gar nicht so einfache Fragen stellt: was Familie, Nähe und Fremdsein bedeuten – und wer man selber ist.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 415

Ähnliche

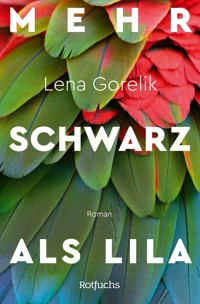

Lena Gorelik

Die Listensammlerin

Roman

Ihr Verlagsname

Über dieses Buch

Über Lena Gorelik

Inhaltsübersicht

Für Peter (nur!)

Prolog

Man gewöhnt sich an alles, auch an die Angst. Großmutter hatte das einmal gesagt, als faktischen Nebensatz fallenlassen, nicht mit der Schulter gezuckt, keine Pause gemacht, einmal, als sie vom Krieg sprach. Großmutter sprach selten vom Krieg.

Onkel Grischa sprach gerne vom Krieg, er sprach überhaupt gerne. Er war es, der Großmutters Geschichten zu erzählen pflegte. Seinen Versionen hörte man mit Freude zu, sie uferten aus, eskalierten unerwartet, hatten Schnörkel, hüpften in die Zukunft, bauten Spannung auf, ließen einen zittern, ein bisschen weinen, häufig auflachen. Er erzählte leidenschaftlich, und die Menschen hörten ihm begeistert zu. Die Hauptfiguren seiner Geschichten kannte man danach so gut wie die eigenen Freunde, sie wuchsen ans Herz oder wurden einem verhasst. Zimmereinrichtungen konnte Onkel Grischa so schildern, dass man sie vor Augen sah. Seine Landschaftsbeschreibungen langweilten – anders als die Goethes – nie. Pointen gab es stets mehrere, die beste immer am Schluss. Das galt für alles, was Onkel Grischa erzählte, für die Kriegsgeschichten der Großmutter nicht mehr oder weniger als für andere.

Problematisch daran war nur: Tatsächlich konnte sich Onkel Grischa an den Krieg gar nicht erinnern. Er wurde 1945 geboren, als der Krieg schon vorbei war, zwei Tage nach der Potsdamer Konferenz. Als er einmal gefragt wurde, woher er so viele Kriegsgeschichten kannte, zuckte er nur geheimnisvoll mit den Schultern. Darauf zu antworten, sich für seine Quellen zu rechtfertigen, wäre unter seiner Erzählerwürde gewesen.

Alle wollten immer noch mehr von Onkel Grischas Geschichten hören. Wie Kinder abends beim Vorlesen, wenn sie nicht schlafen mögen, baten sie: «Bitte, bitte, noch eine!» Großmutter hingegen blieb still, sie sagte nie etwas dazu. Weder bat sie um eine, noch verbesserte sie die Erzählung, noch stellte sie Fragen, noch fragte sie nach einer Fortsetzung. Sie lächelte, halb besonnen, wie man Kinder belächelt, die einem etwas von befreundeten Feen berichten, halb missbilligend, und schwieg. Auch bei den Kriegsgeschichten sagte sie nichts, dabei waren es ja angeblich die ihren, und meistens spielte sie eine Hauptrolle darin.

Drei Kinder hatte Großmutter gehabt, aber Onkel Grischa war ihr Liebling und zugleich ihr Sorgenkind gewesen, und die anderen beiden, der Sohn wie die Tochter, machten ihr zeitlebens Vorwürfe, sie liebe sie nicht so sehr, wie sie Onkel Grischa liebte. Natürlich liebte sie sie. Liebte sie auch. Onkel Grischa war weder der Erstgeborene noch das Nesthäkchen, er war das in der Regel leicht übergangene mittlere Kind. Auf die Welt gekommen war er vier Jahre nach seinem Bruder, der den Krieg tatsächlich erlebt hatte, aber ehrlicherweise keine Geschichten darüber erzählte, weil er ja viel zu jung gewesen war, und der auch sonst nicht viel und nicht gerne redete. Die Schwester folgte Onkel Grischa zwei Jahre später, sie hatte zu ihm, dem größeren Bruder und phantasievollen Spielkameraden, immer aufgesehen, aber auch schon seit frühester Kindheit Eifersucht gehegt. Während der älteste Bruder wahrscheinlich unwillig die Rolle des Verantwortungsvollen übernahm, seine Schwester hingegen teils freiwillig und teils abgedrängt in Onkel Grischas Schatten stand, tat Onkel Grischa stets nur, was er wollte, meistens Blödsinn. Als er einige Wochen alt war, rollte er im Schlaf von dem Tisch, wo er gewickelt werden sollte, fiel mit einem Rums auf den Betonboden und schlief einfach weiter. Weil das Kind nicht einmal aufschrie, tat es Großmutter und durchlebte nach diesem unmenschlich spitzen Schrei, den auch die Nachbarn hörten, die schlimmsten Sekunden ihres Lebens, fest überzeugt, der Junge sei tot. Aber er atmete weiter, was Großmutter erst merkte, als sie ihre zitternde Hand unter seine Nase hielt und die leichten Atemzüge spürte. Er atmete, schlummerte und schmatzte nur einmal im Schlaf. Großmutter überfiel ein hysterisches Lachen, das die angerannte Nachbarin noch mehr erschreckte als der Schrei. Das war es, was Onkel Grischas Geschwister so wurmte: dass Großmutter ihm verfallen schien. Die anderen beiden liebte sie, von Herzen liebte ihre Mutter sie, aber Onkel Grischa war sie verfallen.

Nähme man Michel aus Lönneberga, Emil Tischbein und seine Detektive und Max und Moritz zusammen, hätte Onkel Grischa sie problemlos übertrumpft. Vier gebrochene Knochen, eine gebrochene Nase, mindestens siebenundvierzig dicke Beulen, eine Schramme auf der Stirn quer über der rechten Augenbraue, eine zehn Zentimeter lange am linken Schienbein, ein zickzackiges Brandmal auf der rechten Hand – und das alles schon vor dem ersten Schultag.

Als am 5. März 1953 Stalin starb, war Grischa sieben Jahre alt, er ging in die erste Klasse. Moskau stand unter Schock, das Land stand unter Schock, wie sollte es weitergehen. Bis zur Beisetzung des großen Mannes vier Tage später fiel die Schule aus, Grischa empfand diesen Tod also als freudiges Ereignis. Am Tag nach der Beisetzung sollten die sowjetischen Schüler auf die Schulbank zurückkehren, vorher aber sollten sie noch einmal traurig sein. Dazu wurden sie in schnurgerade Reihen mit durchgedrückten Rücken aufgestellt. Die bravsten durften unter dem obligatorischen Stalin-Porträt im Klassenzimmer trauern, der weniger privilegierte Rest stand gegenüber und blickte dem großen Führer der Sowjetunion trauernd ins Gesicht. Es versteht sich von selbst, dass Onkel Grischa nicht zu den Auserwählten gehörte, brav war er noch nie gewesen. Dafür schnitt er umso besser Grimassen. Der 9. März schien ihm der ideale Tag zu sein, um einige seiner geduldig vor dem Spiegel einstudierten Grimassen und Pantomimesketche einem Publikumstest zu unterziehen. Wie oft hatte ein siebenjähriger Junge schon die Chance, seine Talente einem weiblichen Publikum mit ordentlichen Zöpfen und großen Haarschleifen vorzuführen? Die Mädchen trauerten ganz besonders, die Tränen strömten ihnen übers Gesicht, sie zogen den Rotz hoch, blickten schluchzend auf ihre Schuhe. Die beiden vorbildlichen Jungen, denen die Ehre zuteilgeworden war, ebenfalls unter dem Porträt zu trauern, bemühten sich angestrengt, sich würdig zu erweisen.

Vor ihren Augen spielte Onkel Grischa bis zu sechs Rollen gleichzeitig, unter anderem einen Clown, einen gebrechlichen, vor sich hin schimpfenden Mann sowie Stalin selbst. Zuerst bissen sich die beiden männlichen, im Grunde ihres Herzens unpolitischen und keineswegs wirklich traurigen Ehrenträger auf die Innenwangen, um nicht loszuprusten. Dann das Onkel Grischa direkt gegenüberstehende Mädchen, Katja mit den blonden Zöpfen, die von Onkel Grischa und seinen Verrücktheiten schon seit der ersten Klasse entzückt war, obwohl er nie ein Wort mit ihr gewechselt hatte. Ihre Freundinnen – hätten sie von dieser Liebe gewusst – hätten sie mit Sicherheit verurteilt: der Narr! Als Katjas schwindende Trauer offenkundig wurde, warfen ihr die anderen Mädchen böse, strafende Blicke zu, die denen der Lehrerin in nichts nachgestanden hätten, wäre diese nicht zu sehr mit ihrer sentimentalen Versenkung in Stalins Antlitz beschäftigt gewesen, als dass sie Onkel Grischas Theaterkünste bemerkt hätte. Onkel Grischa ließ derweil den Clown die Zunge herausstrecken und Stalin einer Frau hinterherschauen, deren Hüftwackeln jeden Anstand überschritt. Bald hatte er alle erobert, als Letzte brach Natascha ein, die Klassenbeste, die ihre Hausaufgaben immer erst zweimal auf Schmierpapier schrieb, bevor sie eine Reinschrift ins Heft wagte. Auch beim Trauern, hatte sie sich am Morgen vorgenommen, würde sie glänzen. Es misslang.

Am 9. März 1953 trauerte die ganze Sowjetunion um Stalin, etliche Menschen starben in dem Gedränge auf dem Roten Platz, wo sie ihm die letzte Ehre erwiesen. Bis zu diesem Tag hatte sich Großmutter über Onkel Grischa mehrmals täglich geärgert, noch nie jedoch hatte sie sich für ihn geschämt. «Ich habe keine Worte», sagte sie an jenem Abend, als sie vom bislang peinlichsten Gespräch mit einer Autoritätsperson über Onkel Grischas Benehmen zurückkam. Dieser Satz war schon häufiger gefallen, auch ihr ratloses Kopfschütteln kannten alle im Hause, aber als weder Geschrei noch Drohungen, noch Strafen folgten, nur scheinbar endlose Tränen, in denen sich die Trauer über den Tod des großen Mannes mit der endgültigen Enttäuschung über den herzlosen, ja eigentlich schon verlorenen Sohn vermischten, war sogar Onkel Grischa kurz erschrocken (sein Schrecken, wohlgemerkt, war nicht mit Reue zu verwechseln).

Als am 3. November 1957 die Hündin Laika als erstes Lebewesen in den Weltraum geschickt wurde, befand Onkel Grischa: Das ruhmreiche Los, die erste Katze im Weltall zu sein, sollte der Familienkatze Maschka zufallen. Nach offiziellen Angaben flog Laika ein paar Tage unbeschädigt um die Erde herum – in Wirklichkeit waren es nur Stunden, bis der Stress und der Druck sie ermatteten und sie eines Heldentodes für die sowjetische Heimat starb. Maschka flog mit Onkel Grischas nicht ganz durchdachter und aufgrund schlechter Baumaterialien fehlerhafter Raumflugkörperkonstruktion nur zwei Meter weit, verlor aber dabei einen Teil ihres Schwanzes. Onkel Grischa war danach zwar keineswegs der Ansicht, dass er genug zur Wissenschaft der Raumfahrt beigetragen hatte, sein Vater unterband jedoch jegliche weitere Forschung.

Als der zehnjährige Onkel Grischa zusammen mit seinen Schulkameraden zum Pionier gekürt werden sollte, schleppte er eine Gott weiß wo aufgetriebene Glatzenperücke an, die der Glatze des Schuldirektors, der ihnen die roten Halstücher feierlich überreichte, zum Verblüffen ähnlich sah, und zog sie sich genau in dem Moment auf den Kopf, als er an der Reihe war, der Pionierversammlung vor dem Angesicht seiner Lehrer, Eltern und Kameraden zu verkünden, dass er bereit sei, die Heimat – Heimat großgeschrieben, obwohl im Russischen eigentlich nur Eigennamen großgeschrieben werden – heiß zu lieben und fürderhin so zu leben, zu lernen und zu kämpfen, wie es der große Lenin angeordnet hat und die Kommunistische Partei es lehrt.

«Nu, zumindest hat er die Schule geschafft, dafür schon mal danke schön!», sagte Großmutter oft, auch nachdem er die fünfundzwanzig überschritten hatte, so frisch noch schien die Angst vor seinem Rausschmiss aus der Lehranstalt. Er beendete die Schule mit den besten Noten in fast jedem Fach bis auf Benehmen und Gesellschaftswissenschaften, da hatte er die schlechtesten. «Weißt du eigentlich, wie viele Kaviardosen mich deine Schulzeit gekostet hat?», fragte Großmutter in regelmäßigen Abständen. Kaviardosen, Pralinen, die heimliche Währung der blühenden UdSSR. Onkel Grischa lächelte, das schien ihr als Antwort zu reichen.

Onkel Grischa wurde von allen Onkel Grischa genannt, angeblich war der Name schon vor der Geburt seines ersten Neffen entstanden. Er war eben der allseits beliebte, etwas sonderbare und verrückte, niemals erwachsene Märchenonkel. Geheiratet hat Onkel Grischa nie, auch wenn die Frauen ihm scharenweise nachzulaufen schienen. Dabei sah er nicht etwa auffallend gut aus, er hatte schon mit Anfang zwanzig eine leichte Glatze, auch seinem Vater und seinem Bruder waren die Haare früh abhandengekommen, den verbliebenen Rest an Haaren trug er ungekämmt, sein Brillengestell wechselte er nie, für Mode interessierte er sich nicht. Aber sein Charme, seine Geschichten, seine unbekümmerte, auf eine kindische Weise egoistische Art ließen die Frauen für ihn schwärmen. «Nu, was gefällt dir an ihr schon wieder nicht? So wirst du nie heiraten!», sagte Großmutter bei jeder Verehrerin erneut. Auch seine Schwester drängte ihn, spätestens seit sie selbst verheiratet war und ein Kind hatte (nur eines, weil sie insgeheim befürchtete, ein zweites nicht genug lieben zu können): «Willst du für immer alleine leben? Willst du etwa keine Kinder haben?» Vielleicht wollte Onkel Grischa, aber er schwieg. Freunde hatte er viele.

Onkel Grischa war Maler, aus Berufung, aber ohne Talent, wie er selbst sagte, und parallel zu seinem Künstlerdasein hatte er alles Mögliche gearbeitet: In einer Fabrik, einer Bibliothek, als Kulissenbauer, in einer Imkerei, als Synchronsprecher, als Hilfswissenschaftler, als Kellner und Koch, er war bei der Marine gewesen, hatte beim Metzger Fleischberge geschnitten, eine Forschungsgruppe als Fotograf nach Sibirien begleitet, hatte dreimal nicht zu Ende studiert, obwohl er, wie Großmutter sagte, «ja schon einen Kopf hatte». Hatte ihm eine Arbeit vorerst genug Geld eingebracht, malte und zeichnete er wieder eine Weile. Er malte mit Aquarellfarbe und Öl auf Staffeleien und stapelte die Bilder hinter einem Raumteiler in seinem Zimmer; er malte mit Kohle auf Zeichenblöcken in der Natur, am liebsten ging er dazu an einen Fluss zu den Anglern. Still wie sie saß er tagelang da, sie angelten, er malte, manchmal fragte er, wie es lief, fachsimpelte kurz über Strömung und Wasser, über das Wetter oder den gestrigen Fang … Sie beäugten ihn erst skeptisch, wussten nicht, ob sie sich auch nach seinen Fortschritten erkundigen sollten, akzeptierten ihn nach einer Weile als Sonderling und teilten ihren Proviant mit ihm.

Kindern zeichnete Onkel Grischa im Schnellverfahren Karikaturen ihrer Eltern, Großeltern und Lehrer, sie behängten stolz ihre Wände damit. «Wenn ich mal berühmt bin, könnt ihr das teuer verkaufen!», sagte Onkel Grischa, und sie schworen, die Bilder niemals aus der Hand geben zu wollen; er rechnete ihnen vor, wie viel Eiscreme und Spielzeug man dafür kaufen konnte, kurz, die Unterhaltungen mit Onkel Grischa waren so viel besser als mit jedem anderen Erwachsenen der Welt. Er zeichnete politische Karikaturen, die er seinen Freunden zeigte und nur selten in der Familie verschenkte, Großmutter schüttelte darüber den Kopf, ihr machten sie Angst. Karikaturen waren Onkel Grischas größtes Talent, vielleicht hätte er damit Geld verdienen können, aber ihr Inhalt war das Gegenteil dessen, was die Prawda auf ihrer Karikaturenseite abdruckte.

Politisch war Onkel Grischa schon immer gewesen. In der dritten Klasse wollte er gemäß den kommunistischen Prinzipien, mit denen er Tag für Tag gefüttert wurde, Gleichheit in der Klasse einführen und die Lehrerin duzen. Er hatte dafür einiges auf den Deckel bekommen, von der Lehrerin, von der Schuldirektorin, von Großmutter, sogar von seinem großen Bruder, der bereits Pionier war und seinen Pionierschwur im Schlaf aufsagen konnte. Onkel Grischa machte es sich zur Pflicht, die Lehrerin in Zukunft nicht mehr direkt anzusprechen.

Viel später, kurz vor seinem schon fast unverhofften Schulabschluss, hatte Onkel Grischa etwas sonderbare, aber ihm ebenbürtige Freunde gefunden, die sein Vater als «verdächtige Kerle» bezeichnete. Sie machten Quatsch, schwänzten die Schule, lasen verbotene, kopierte Bücher, hörten rauchend («Das hatte gerade noch gefehlt! Bist du jetzt völlig verrückt?», rief Großmutter und schüttelte wieder den Kopf, es war fast schon ein Tick, wenn sie Onkel Grischa in jener Zeit sah; er ging jetzt auch nicht mehr zum Friseur) verbotene Musik, sie schrieben grottenschlechte Gedichte und lasen sie einander vor, und damals begann Onkel Grischa, seine Karikaturen zu zeichnen. Das war Blödsinn, aber wirklich besorgniserregend war etwas anderes. Die Jungs hatten Kontakte zu einer antisowjetisch eingestellten Gruppierung, der sie grenzenlose Bewunderung entgegenbrachten. Richtig dazu gehörten sie noch nicht, sie waren zu jung, dafür jedoch leicht formbar: Begeistert führten sie Botengänge aus, vervielfältigten Bücher, Reden und Pamphlete.

Keiner in der Familie wusste richtig Bescheid, und deshalb sprach man es auch nicht laut aus. Aber nach einigen Jahren befürchteten sie, Onkel Grischa sei inzwischen einer der Anführer dieser Bande. Man schob das alles gern auf den schlechten Umgang – aber hätte es nicht Onkel Grischas ganzem Wesen zutiefst widersprochen, nicht selbst Anführer zu sein? Sie hörten viel, und manchmal hörten sie lieber nicht hin. Großmutter klagte, sie würde nie jemandem unbefangen begegnen, nicht den Nachbarn, nicht dem Hauswart, keinem Lehrer der Kinder, noch nicht einmal der Verkäuferin aus dem Supermarkt nebenan. Jeder hielte eine neue Geschichte oder ein Gerücht über ihren jüngeren Sohn bereit. Vom Älteren wussten sie oft noch nicht einmal den Namen.

Die Familie hörte zum Beispiel – da war Onkel Grischa im zweiten Studienjahr und im dritten Studienfach, weil er die beiden ersten doch nicht gemocht hatte –, dass Onkel Grischa und seine neuen Freunde in die Universitätsbibliothek eingebrochen waren. Abteilung Biologie. In jedes einzelne Biologielehrbuch, es waren mehrere hundert, hatten sie auf die erste Seite die wichtigsten genetischen Gesetze notiert und darunter die Namen von Biologen, die zu diesen Gesetzen geforscht hatten. Dieselben Namen fanden sich auch in den Registern diverser Straflager in den Weiten der sowjetischen Heimat wieder. Stalins Hausbiologe Trofim Denissowitsch Lyssenko hatte befunden, dass sich nur erworbene, dem Sozialismus dienende Eigenschaften vererben lassen sollten, Genetik passte ihm nicht ins Konzept. Wer dem widersprach, der ließ sich mit Hilfe des NKWD, des Innenministeriums, entfernen, und wer widersprochen hatte, so hörte nun Onkel Grischas Familie, war in jedem einzelnen Biologielehrbuch in der Universitätsbibliothek der Staatlichen Lomonossow-Universität auf der ersten Seite aufgelistet. Großmutter kannte sich weder mit Biologie noch mit Genetik aus, auch Onkel Grischas Vater hatte nur eine vage Vorstellung, worum es bei dieser hirnrissigen Aktion, wie er sie nannte, inhaltlich ging. Dass er seinem mittleren Kind zwar die gelockten Haare, die braunen Augen und die kurzen Beine vererbt hatte, aber nicht seinen Sinn für Autorität, Ordnung und Unterordnung, das begriff er jedoch schnell, gründlich und schmerzlich. Sie wussten, dass Konsequenzen folgen würden, wenn nicht sofort, dann bald, spätestens beim nächsten Mal. Denn ein nächstes Mal würde es geben.

Großmutter bangte und weinte und bettelte, Grischa möge sich mit «dieser Räuberbande» nicht mehr abgeben, sein Bruder pflichtete ihr bei, sein Bruder Andrej, der wenig redete und für den Onkel Grischa mehr Respekt hegte als für den Vater, welcher seine Meinung in Ohrfeigen äußerte. Seine Schwester bewunderte ihn wie immer schon und tat erst einmal alles, um auch an den geheimen Kreis heranzukommen. «Na, gut, dass du da selbst schon mitmachst», sagte der Vater, «ich will nicht mal wissen, was du mit diesen Leuten treibst, aber halte Anastasia zumindest raus!», aber da war es schon zu spät.

Einer seiner Freunde hieß Sascha, er war in Grischas Alter, ein schüchterner, intelligenter junger Mann mit Brille, auf dessen Meinung Onkel Grischa viel Wert legte. Als Einziger in der Gruppe trank er kaum, er teilte ihre Ideale, aber nicht die offenbar damit einhergehende Unvernunft. Er war der größte Realist unter ihnen, besonnen, das Gegenteil von Onkel Grischa. Für Onkel Grischas Schwester war er perfekt: Jemand, den ihr geliebter großer Bruder bewunderte, der ihr aber zugleich keine Angst machte. Denn Onkel Grischa machte, auch wenn es keiner zugab, allen in der Familie Angst. Großmutter hatte Angst nicht vor, sondern um ihn. Seinem Vater machte die Machtlosigkeit Angst, in die sein Sohn ihn schon seit seiner frühesten Kindheit versetzt hatte, dieser Sohn, der selbst gar keine Angst zu haben schien, auch vor Schlägen nicht. Sein Bruder hatte um sich selbst Angst, die kleine Schwester hatte schon immer die Angst gehegt, Onkel Grischa nicht zu gefallen, nicht gut genug für ihn zu sein. Sascha hingegen machte ihr keine Angst, und es kam, wie es kommen musste: Sascha und Onkel Grischas Schwester wurden ein Paar. Onkel Grischa war amüsiert, die Eltern froh, der große Bruder nahm es kaum zur Kenntnis. Er hatte inzwischen selbst ein Kind, um das sich besser zu kümmern er sich schwor – besser, als er sich um seinen Bruder hatte kümmern können. Onkel Grischa war Trauzeuge und Tamada, der Hochzeitszeremonienmeister. Auch dabei machte er natürlich Blödsinn, und diesmal war das erwünscht. Großmutter blickte glücklich, eine stolze Brautmutter, auf ihre Tochter und sah zwischendrin besorgt zu ihrem mittleren Sohn.

«Man gewöhnt sich an alles, auch an die Angst», hatte Großmutter einmal gesagt. Langsam, aber stetig hatte Onkel Grischa alle an die Angst gewöhnt.

Erstes Kapitel

Schon seit einer Weile wartete ich auf ihren Tod. Ich sehnte mich nicht danach, vielmehr wartete ich gespannt, ungeduldig und ein wenig ängstlich. Ich fürchtete, nach ihrem Tod könnte ich dieses Warten bereuen, mich dafür schämen. Sie aber starb nicht. Sie blieb, «lebte» konnte ich schon lange nicht mehr sagen. Sie wartete wohl auch, manchmal vielleicht ebenfalls auf den Tod, oft aber nur auf den Bus. Sie wartete an der Bushaltestelle mit all den anderen Alten, und wenn es nicht der Bus war, auf den sie warteten, dann war es das Frühstück, das Mittagessen, Kaffee und Kuchen, Bienenstich oder Käse-Kirsch, beides aufgetaut aus der Packung, dann aufs Abendbrot, und dazwischen immer wieder auf den Bus. Als Gruppe eilten sie nach dem Frühstück zur Haltestelle, wer nicht mehr gehen konnte, wurde im Rollstuhl geschoben, und dort standen und saßen sie dann. Frau Neitz, die noch vollständige, in sich stimmige, wenn auch manchmal rätselhafte Sätze bilden konnte – sie wollte zum Beispiel immer wieder von mir wissen, wann die Landung des Papageis zu erwarten sei –, fragte regelmäßig in die Runde: «Wann kommt denn der Bus?» Daraufhin blickten Herr Peitle sowie der türkische Mann, dessen Namen ich mir nicht merken konnte und der angeblich gar kein Deutsch verstand, auf ihre Armbanduhren, sie konnten die Uhren nicht lesen und trugen sie dennoch, aus Gewohnheit. Sie schauten aufs Zifferblatt, als würden sie die Zeiger genau studieren, antworteten jedoch nicht. Dafür nickte Lieschen/Lottchen mit dem Kopf. Sie nannte sich mal Lieschen, mal Lottchen, wahrscheinlich hieß sie weder so noch so. Die anderen starrten ins Nichts und waren still, teils, weil sie gar nicht richtig hier waren, teils, weil die Medikamente sie stillgestellt hatten. Gelegentlich brüllte Ralf mit seiner unmenschlich schmerzverzerrten Stimme, obwohl er laut den Pflegern – woher wussten sie das? – keine Schmerzen hatte, zumindest keine körperlichen: «Wie lange noch?» Oder: «Ich kann nicht mehr!» Das Gebrüll störte niemanden, sie zuckten noch nicht einmal zusammen, dass niemand antwortete, störte Ralf wiederum nicht. Die Idee an sich war genial, eine Bushaltestelle im Hof des Altenheimes, an der Alzheimerkranke den lieben langen Tag auf einen Bus warten konnten, auch bei Regen, sie war überdacht. Das Warten auf den Bus beruhigte sie, weil es ihnen die Unruhe nahm, nicht zu wissen, wohin, warum, wer, wie und was. Sie warteten auf den Bus, der sie zur Arbeit, nach Hause, zum Ehepartner, zum Supermarkt, zu den Kindern bringen würde. Da der Bus niemals kam, kamen sich auch die Fahrtziele in den Köpfen der Alten nicht in die Quere. Der Hof war umzäunt, das Tor abgesperrt, damit sie nicht entwischen konnten, das wussten sie alle nicht oder hatten es vergessen, ich aber wusste es. Weshalb ich immer versuchte, lieber später zu kommen, wenn sie aufs Essen warteten, das fand ich erträglicher, dasselbe Szenario, aber am Tisch. Frau Neitz fragte dann: «Wann kommt denn das Essen?» Herr Peitle und der Türke blickten auf ihre Armbanduhren, Lieschen/Lottchen schüttelte den Kopf, die anderen stierten vor sich hin, Ralf brüllte: «Wie lange noch?» Hatte der nette Pfleger Dienst, der einzige Mann, murmelte er: «Gleich, Ralf, gleich», und legte ihm beruhigend die Hand auf die Schulter, die Asiatin streichelte ihm sogar über die wenigen, stets fettigen grauen Haare. Jutta, die Stationsleiterin, konnte nicht darauf eingehen, weil sie mit ihrem rosafarbenen Handy telefonierte, wie sie es eigentlich ihre gesamten Schichten über tat, telefonierte, während sie mit der freien Hand Essen auf Teller verteilte, diese zum Tisch trug, ihren Schützlingen Lätzchen um den Hals band, was mich an Anna erinnerte, die Teller nach dem Essen ab- und die Spülmaschine einräumte. Sie telefonierte weiter, während sie denjenigen, die Hilfe beim Aufstehen brauchten, nacheinander ihren handyfreien Arm anbot, mit dem sie dann auch die Rollstühle nacheinander wieder zur Bushaltestelle schob. Sie sagte bei diesen endlosen Telefonaten nie viel. Manchmal hörte ich ein «Ja» oder «Das verstehe ich» und manchmal etwas lauter «Nee, oder?» oder «Ach geh!», und das waren immerhin mehr Worte, als sie für diejenigen übrighatte, um die sie sich gemäß ihrer Jobbeschreibung kümmern sollte. Die beschwerten sich aber auch nicht, sie hatten auch niemanden, der sich für sie hätte beschweren können, bis auf Frau Müller-Deutz sah ich kaum Besuch. Frau Müller-Deutz kam täglich, immer gegen elf Uhr, nachdem sie eingekauft hatte, Aufschnitt und Käse fürs Abendbrot, Milch fürs Morgenmüsli, zu Mittag aß sie immer im Heim. Herr Müller-Deutz hatte selbstverständlich keine Ahnung, wer die Frau war, die ihm jeden Tag die Hand zur Begrüßung gab. (Die Hand gab, weil die Beziehung in einer Zeit, in der Herr Müller-Deutz sich noch an seine Frau erinnerte, schon abgekühlt war? Die Hand gab, weil sie zu einer Generation gehörte, in der man den eigenen Mann nicht in Anwesenheit anderer küsste? Die Hand gab, weil der Handschlag für diese beiden etwas Intimes war, eine private Geste, über die sie früher immer gelacht hatten?) Frau Müller-Deutz machte die Tatsache, dass ihr Mann sie vollends ignorierte, nichts mehr aus, rührend kümmerte sie sich nicht nur um ihn, sondern auch um andere, half ihnen beim Essen, fütterte sie, wenn nötig, wischte zärtlich und vorsichtig ihre Münder ab. Sie wusste, dass die große, starrende Frau, deren Namen ich nicht kannte, weil niemand sie ansprach, zu wenig trank, weshalb sie ihr immer Wasser einzuflößen versuchte, Wasser aus einer Babyschnabeltasse von NUK, eine Marke, die ich dank meinen Besuchen hier schon vor Annas Geburt kannte. Auch Frau Müller-Deutz schwieg, während sie sich kümmerte, wenn wir uns begegneten, nickte sie mir nur zu. Wir begegneten uns selten, weil ich selten kam.

Ich besuchte sie nicht oft, und dann nicht lange. Wenn ich es tat, schaute ich immer auf die Uhr, hoffte, den Pflegern würde nicht auffallen, wie kurz ich blieb. Es war ihnen ziemlich sicher egal, weil alles andere, nämlich zum Beispiel zu bemerken, wie kurz ich blieb, dass Herr Müller-Deutz seine Frau nicht nur nicht erkannte, sondern gar nicht erst wahrnahm – die guten Tage waren die, an denen er mit einem skeptischen Blick zu ihr blickte, «Wer ist denn die da, bitte?» –, all das zu bemerken wäre vielleicht zu viel des Guten gewesen, einen Bonus für Gefühle gab es nicht. Warum beschäftigte mich, was die Pflegerinnen und der Pfleger über mich dachten? Ich sah zu, dass ich kurz vor dem Essen kam, wenn sie alle am Tisch warteten, ich fütterte sie, während ich mich fragte, wann sie denn endlich stirbt. Ich hätte ihr etwas kochen, liebevoll zubereitetes Essen für sie mitbringen sollen, anstatt ihr Löffel für Löffel den Fraß in den Mund zu schieben, den ich selbst nie angerührt hätte, auch wenn ich bei jedem Löffel murmelte: «Es schmeckt doch gut!» Ich hätte für sie kochen sollen, so wie sie früher für mich gekocht hat, meine Lieblingsgerichte oder Dinge, die sie für gesund hielt. Hühnersuppe zum Beispiel, immer auch Fleisch. In meiner vegetarischen Phase, die damit begann, dass ich ein Buch von Jane Goodall gelesen und beschlossen hatte, mein Leben dem Wohl der Tiere zu widmen, anstatt sie zu essen, redete sie nicht mit mir. Sie redete so lange nicht mit mir, bis ich wieder Fleisch aß und sie wieder ruhig schlafen konnte, weil das arme, heranwachsende Kind wieder sein Zink, Selen und B-Vitamine bekam. Meine vegetarische Phase endete, als ich Jane Goodall vergessen hatte und das Interesse an Mark aus der Parallelklasse das für die Tiere ablöste. Am ersten Tag, an dem ich wieder Fleisch aß, fragte sie mich das erste Mal wieder nach der Schule, wie immer insbesondere nach Mathematik, weil sie Zahlen liebte und die Hoffnung nicht aufgeben mochte, dass ich diese Liebe mit ihr teilen könnte: Was nahmen wir gerade durch, hatte es Tests gegeben, wie hatte ich abgeschnitten, wie die anderen, war ich besser als der Durchschnitt, mochte ich den Stoff, Dreisätze waren doch spannend, und dazu setzte sie mir ihre Fleischbällchen vor, sieben schöne, runde Fleischbällchen, die nach Petersilie und Knoblauch dufteten, sowie mein geliebtes Kartoffelpüree. Das bereitete sie frisch mit viel Milch und noch mehr Butter zu, Püreepulver verachtete sie, wie andere Kinderschänder verachten, daran musste ich denken, während ich ihr im Heim das Fertigzeug in den Mund schob, die Hälfte quoll wieder heraus, ich drückte es wieder hinein, schnitt die zähe, in der Mikrowelle aufgetaute und überhitzte Frikadelle in Stückchen, pustete auf die zähe, klebrige Masse, die nur entfernt an Kartoffelpüree erinnerte, ich wünschte ihr den Tod.

Ich konnte das so natürlich niemandem sagen. Aber ich sprach es manchmal vor dem Spiegel laut aus, für mich. Meistens, wenn ich aus dem Heim zurückkam und mir die Hände wusch, länger als sonst. Und während ich mir die Hände abtrocknete, gründlich und geduldig wie sonst nur im Krankenhaus beim Desinfizieren, blickte ich in den Spiegel und sagte so laut, dass zwar ich es, aber nicht Anna und Flox außerhalb des Badezimmers hören konnten: «Ich wünsche ihr den Tod.» Anschließend nahm ich meist meine Listen zur Hand und bearbeitete sie so lange, bis ich ihr verschrumpeltes Gesicht nicht mehr sah und mich meinem Alltag widmen konnte.

Achtundneunzig Jahre waren eine lange Zeit, sagte ich mir und verdrängte die Augenblicke, in denen ich sie lächeln sah, weil sie ja auch immer seltener wurden, ihr leicht strenges wie unwilliges Lächeln. Sie belächelte mich, immer seltener, aber manchmal doch, und das gab mir ein gutes Gefühl. Großmutter hatte schon immer eine nette, liebevolle Art, mich zu belächeln, als würde sie sagen: «Ach du …» Seit zwei Jahren aber schon lächelte sie meistens nur in meinem Kopf – in der Heimrealität starrte sie an mir vorbei mit leerem, glasigem Blick. Ihre strahlenden blauen Augen waren inzwischen grau geworden, oder farblos, je nach Licht. Ich hatte nicht gewusst, dass sich die Augenfarbe im Alter noch einmal verändert. Ich hatte gehört, dass Nase und Ohren im Alter weiter wachsen würden, die einzigen Körperteile, die immer wachsen. Und es stimmte, ich sah es bei jedem Besuch: Während sie insgesamt schrumpfte, schienen ihre Ohren und die Nase tatsächlich immer größer zu werden, dazu die glasigen Augen, ekelig sah sie aus, diese Kombination aus eingefallenen, blassen Wangen und überdimensionierter Nase. (Auch das konnte ich nicht laut sagen, noch nicht einmal mir selbst.) Beim Kommen und Gehen tat ich so, als ob ich sie küssen würde. Ich mochte nicht, wie sich ihr Gesicht aufgeplustert hatte. Ich mochte die runzelige, rau-trockene Haut mit den Muttermalen nicht, die wie braune, rötliche Knetestückchen von ihren Wangen hingen, sie waren früher nicht da gewesen. Ich mochte sie nicht berühren. Sie saß da wie eine in sich zusammengesackte Schaumstoffpuppe und starrte leer an mir vorbei, mit einem Blick, der mich jedes Mal aufs Neue erschreckte. Wie sie in eine Welt schaute, zu der weder ich noch ein anderer Zugang hatte. Die Vorstellung, dass sie eine eigene Welt hatte, war schöner als der Gedanke, der mir einmal durch den Kopf schoss, nämlich dass sie aussah, als hätte sie ihr Gehirn und ihre Persönlichkeit ausgekotzt, als wäre ihr Kopf leer, ein leerer, aufgeblasener Luftballon, dem die Luft langsam entweicht, weshalb er runzlig wird. Manchmal dachte ich, ich mochte sie als Ganzes nicht mehr, als Mensch, aber dann schämte ich mich für diesen Gedanken, noch mehr, als ich mich dafür schämte, sie nicht küssen zu wollen. Ich beugte mich immer zu ihr, so, dass meine Wange möglichst kaum die ihre streifte, und küsste die Luft.

Ich wünschte mir so, dass sie mich erkennt. Manchmal dachte ich, nichts auf der Welt (bis auf ein gesundes, ganzes Kleinkindherz für Anna natürlich) würde ich mir mehr wünschen als diesen einen Augenblick, in dem sie mich wieder mit ihren gütigen, leicht strengen Augen anschauen würde. Ich dachte, wenn wir in einem Film wären, würde sie mich noch einmal erkennen, mich noch einmal belächeln, «Ach du …», bevor sie starb. Ein Lächeln, ach, nur ein Fünkchen Erkennen und Wiedersehensfreude in ihren Augen hätten mir gereicht. Ich wollte kein «Ich liebe dich!», auch keinen letzten weisen Rat fürs Leben, ich wünschte mich ja nicht in einen Hollywoodfilm. Es musste aber auch kein Dogmastreifen sein, in dem ich lebte. Ein angedeutetes Lächeln hätte mir gereicht. Ich begann eine neue Liste «Wenn wir in einem Film wären». Als Erstes schrieb ich: «dann gäbe es am Ende, nach langem Zweifeln und Bangen, doch noch einen Wunderarzt, der aus dem halben ein ganzes Herz macht.» Dann dachte ich beim Schreiben, dass ein europäischer Film statt mit einem Wunderarzt doch eher mit dem Tod enden würde, und änderte vorsichtshalber den Listennamen: «Wenn wir in einem Hollywoodfilm wären.»

Am ehesten registrierte sie noch Anna, auch wenn sie sie selbstverständlich nicht kannte. Alle freuten sich über Anna, die Alten nicht weniger als die Pfleger. Alle außer Ralf, Ralf brüllte immer, wenn er Anna sah, etwas, das ich nicht näher verstand, zwei, drei Worte, die in einem «Aaaaah» endeten. Erst nahm Anna das gar nicht zur Kenntnis, dann fand sie es komisch, später hatte sie Angst. Am liebsten lief Anna durch den Flur, an dessen Wänden ein Geländer angebracht war für diejenigen, die schlecht laufen konnten (also alle bis auf Pflegepersonal und Besuch), und an diesem Geländer wiederum hingen Dinge, Seidentücher, Lametta, Krawatten, Lederriemen und andere Stofffetzen, Anna fasste sie gerne an, untersuchte sie, zog an ihnen und kicherte dabei. Als sie älter wurde, schwand das Interesse, sie zog nur noch daran in der Hoffnung, etwas herunterreißen zu können, bei Lametta klappte das, sie ließ es auf dem Boden liegen, ich hob es auf und warf es in den Müll. Diejenigen aber, für die dieses Spielzeug eigentlich angebracht worden war, freuten sich darüber, solange sie Kraft und Hirn genug hatten, diese knisternden und weichen und samtigen und rauen und pieksigen und raschelnden Stoffe anzufassen. Herr Blaumeier, erzählte die Polin, war in seinem Rollstuhl am Geländer gestorben, mit einer Krawatte in der Hand. Im Altenheim ging es zu wie in Annas Kita, erst gab es Frühstück, für die ganz Kleinen wie für die ganz Alten möglichst weiches Brot, das sie nicht kauen mussten, dann spielten und malten sie (etwa auf demselben Niveau, das Geländer mit den Stofffetzen hatte etwas von Montessori-Pädagogik), die Kleinen liefen ähnlich wackelig wie die Alten, hielten sich ab und zu fest. In der Kita wie im Heim gab es manchmal Musik, die Kleinen wie die Großen konnten noch nicht bzw. schon nicht mehr singen, sie machten «lalala», während jemand, der für Unterhaltungsmaßnahmen bezahlt wurde, Gitarre oder Klavier spielte und sang. Vor dem Mittagessen ging man Hände waschen, zum Mittagessen gab es Lätzchen, kleingeschnittenes Essen, gerne Püree oder Brei jeglicher Art. Nach dem Essen Windelwechseln (auch im Heim) und Schlaf. Ein tiefer Schlaf, wie ihn nur Kinder haben, dachte ich früher, Alte, Senile, Alzheimerkranke aber wohl auch, das hatte ich nun dazugelernt.

Später wollte sie nichts mehr essen, vielleicht konnte sie auch nicht. Erst hörte sie auf zu kauen, ich kam auf die glorreiche Idee, ihr Babybrei zu geben, kaufte Bio-Baby-Gläschen für beide: Pasta Bambini (Spaghetti mit Tomaten und Mozzarella, püriert), Kartoffel-Gemüse mit Bio-Rind (püriert), Bio-Schinkennudeln mit Gemüse (püriert), alles ab dem achten Lebensmonat. Nach fleischhaltigen Gläschen stank der Windelinhalt schlimmer, und wenn ich Anna wickelte und dabei versuchte, nicht durch die Nase zu atmen, weil es entgegen Versprechungen anderer Eltern, beim eigenen Kind empfinde man das nicht so, doch ziemlich stank, fragte ich mich, ob die Pfleger wohl auch über die Folgen des Fleischessens nachdachten.

Dann schien sie von einem Tag auf den anderen den Schluckreflex verlernt zu haben. Ich hoffte augenblicklich, sie habe aufgegeben, es sei ihre Art, sich zu verabschieden. Sie blieb weiter, man legte ihr eine Infusion, später verabreichten sie ihr tatsächlich Astronautennahrung, kleine Päckchen à vierzehn oder neunundfünfzig Gramm. Wenn ich sie besuchte, fuhr ich nun vorher bei meiner Mutter vorbei und holte Hühnersuppe ab, sie setzte neuerdings all ihre Hoffnungen auf Hühnersuppe, ich wärmte sie im Heim in der Mikrowelle auf, versuchte, sie ihr einzuflößen, mit Löffel, Schnabeltasse, Strohhalm, sogar einer Babyflasche mit Sauger, die Anna schon lang nicht mehr brauchte. Das meiste landete auf dem Lätzchen, ich weiß nicht, wovon sich ihr Körper ernährte, ob er aus der Astronautennahrung genug Kraft nahm, die Lungen atmen, das Herz schlagen zu lassen, aber sie blieb. Meine Großmutter blieb.

Zweites Kapitel

Ich stand im vierten Stock vom Ludwig Beck und fühlte mich nicht besonders gut. Unten starrten Touristen auf das Rathaus und fotografierten es. Warum fotografierten die alle das Rathaus? Für mich symbolisierte das Rathaus München, und München symbolisierte Bleiben, zu fotografieren gab es da nichts. Die Spielfiguren im Turm drehten sich im Schneckentempo, im Münchentempo. Die Touristen auf dem Marienplatz, die nach oben starrten, als würde gleich Gott persönlich im Turm erscheinen oder zumindest Barack Obama, die Kameras in den Händen, die Finger auf dem Auslöser, versperrten mir immer den Weg und machten mich aggressiv. Ich wollte auch Tourist sein, irgendwo anders als in München. Am besten so weit wie möglich von München weg. Stattdessen stand ich im vierten Stock eines Kaufhauses, fälschlicherweise war ich bei den Jungen Designern gelandet, zumindest war ich offenbar nicht mehr jung genug, und schaute nun auf die Touristen herab. Ich war wütend, am meisten wahrscheinlich auf mich selbst.

Die Person, die mir aus dem Spiegel der Umkleidekabine entgegenstarrte, kannte ich nicht und mochte ich nicht. Ein Bild, das Schriftsteller gerne verwendeten: jemand, der sein Spiegelbild nicht erkennt, den das eigene Spiegelbild erschreckt. Jedes Mal, wenn ich so etwas las, hatte ich hochnäsig geseufzt (als könnte ich besser schreiben): Man sieht sich doch jeden Tag im Spiegel, man weiß doch, wie man selbst aussieht, was soll denn dieses literarische Theater? Ein Vertuschungsversuch, dass man die Kunst nicht beherrscht, aus der Sicht des Ich-Erzählers zu schreiben und zugleich zu erzählen, dass sich das Ich verändert hat. Einen Spiegel-Satz hatte ich sogar als Beispiel auf meiner «Klischees, die ich nicht verwenden möchte»-Liste notiert. Nun war ich selbst ein Klischee. Die, die ich im Spiegel nicht kannte und nicht mochte, wahrscheinlich, weil ich in letzter Zeit den Ganzkörperblick in den Spiegel gemieden hatte, war nicht nur unförmig und dick, sondern auch irgendwie ein Niemand. Nicht, weil sie aussah, als hätte sie sich das Erstbeste übergezogen (hatte sie ja getan), es war die Art, wie sie blickte. Oder eben nicht blickte. Kein Charme und kein Schalk in ihren Augen, nichts, was mich begeistern oder interessieren konnte, nur Müdigkeit und Fassungslosigkeit angesichts des eigenen Anblicks. Sie sah aus wie eine Mutter, eine sehr übermüdete, mittelmäßig genervte und leicht überforderte Mutter. Sie sah so gar nicht aus wie ich.

Ich hatte das Shoppen in den vergangenen Monaten erfolgreich gemieden. Ich hatte die Zeit nicht gefunden (so ein Kind vereinnahmt ja komplett), ich trug meistens sowieso Schlabberklamotten, sogar die von Flox, weil sie noch größer waren, ich wartete darauf, dass meine Figur zurückkommen würde, freiwillig. Ich war geduldig. Ich aß gern, während ich wartete, obwohl ich nicht schwanger war und nicht stillte, wahrscheinlich aß ich aus Langeweile, Frust und Gewohnheit und dachte, irgendwann käme meine alte Figur oder die von Marilyn Monroe zurück bzw. vorbei, sie würde sagen: «Hi, schön, dich zu sehen!», und ich würde meine alten Klamotten hervorholen, von den obersten Schrankregalen, unterm Bett, aus der alten Kommode und aus dem Keller (während in meinem Schrank nur zwei zu große Kapuzenpullis und eine Bluse, die mehr Sack war denn Bluse, einsam und verloren hingen). Ich würde meiner alten bzw. neuen Figur meine alte Jeans in Größe achtundzwanzig anziehen und sie ein bisschen spazieren führen, alleine, ohne Kinderwagen, ich würde die Blicke der Männer und der Frauen suchen, ohne Hintergedanken, einfach so, ich würde mich gut fühlen oder einfach nur wie ich.

In meiner Vorstellung würde ich an jenem Tag nach diesem Spaziergang auch anfangen zu schreiben, richtig zu schreiben. Ich würde den Schreibtisch leer räumen, all die Notizen und Recherchen für Kolumnen und Essays, an denen ich seit zwei Jahren laborierte, um meinem schlechten Gewissen sagen zu können: Aber ich schreibe doch, ich schreibe doch etwas. Nicht am Roman, nicht am alten, nicht am neuen, aber wirklich, ich schreibe! Und ich hielt meinem Gewissen die vielen bunten Notizzettel und ausgedruckten Blätter als materiellen Beweis hin. Ich würde, wenn ich von jenem Spaziergang, an dem ich Blicke gesucht und Lächeln geerntet hatte, Kekse auf den Tisch bereitlegen und eine Flasche Bier aufmachen, obwohl Kekse nicht zum Bier passten, so wie früher. Ich würde mich erst am späten Abend hinsetzen, ohne einen Gedanken daran zu verschwenden, ob ich in der Nacht aufstehen müsse, um mich um ein Kind zu kümmern, oder an den nächsten Morgen, ich würde gar nicht nachdenken, sondern einfach die Vorstellung genießen, dass gute Sätze und Romanfiguren mich erst aufsuchten, wenn sie sich sicher seien, dass sie keiner sah, weil alle schon schliefen (außer mir, versteht sich). Ich würde mein Bier trinken, an meinen Spaziergang denken und dann die Sätze und Figuren freudig begrüßen und anfangen zu schreiben und zwischendurch einen Keks essen oder ein weiteres Bier holen, aber vor allem würde ich schreiben. Warum diese Vorstellung in mir mit Abnehmen einherging, was Schreiben mit Kilos zu tun hatte, wusste ich nicht, vielleicht hätte es mir ein Psychologe erklären können, aber die einzigen Psychologen, mit denen ich je gesprochen hatte, waren der aus meiner Kindheit, zu dem mich meine Mutter wegen der Listen schleppte, sowie der Krankenhauspsychologe, der nicht über das Schreiben sprach, sondern von möglichem Kindstod.

Jedenfalls schrieb ich außer in dieser Vorstellung nicht, und meine alte Figur schien meine Adresse vergessen zu haben. Wahrscheinlich hatte das eine wenig mit dem anderen zu tun, auf jeden Fall aber war ich gezwungen gewesen, mich auf die Suche nach einer Jeans in Größe dreiunddreißig zu machen, weil meine letzte in zweiunddreißig gestern gerissen war. An der Innennaht zwischen den Beinen, wegen zu dicker Oberschenkel, die gut zum schwabbeligen Bauch passten. Es war in der Kita passiert, auf der Rutsche mit Anna, es war niemandem aufgefallen und auch egal, weil die Menschen dort sich nur für Kinder interessierten und nicht für meine Jeans. Flox, dem ich es abends erzählt hatte, hatte gemeint, ich solle vielleicht einfach noch mal die Schwangerschaftsjeans anziehen, die waren doch so praktisch mit ihrem Gummibund. Dass er meinen Körper aufgegeben zu haben schien, ließ mich in Tränen ausbrechen, Tränen und Schluchzen, ich konnte neuerdings heulen wie Anna: ohne Vorwarnung, von null auf hundert, sofort.

Flox blickte erstaunt und fragte, was los sei, ich weinte doch nicht wirklich wegen einer Jeans, und ich schluchzte: «Doch», weil ich ihn und mich nicht daran erinnern wollte, dass ich immer noch nicht schrieb. Oder weil ich nicht über die anderen Kinder reden wollte, die beim Laufen und Klettern nicht so schnauften wie meins, weshalb ich manchmal einen Hass auf sie bekam, auch auf die anderen Eltern, heute war wieder so ein Tag gewesen. Ich weinte, Anna guckte erschrocken, Flox nahm sie auf den Arm.

«Doch, doch, doch!» Hin und wieder flossen die Verzweiflung, die Angst, die Wut und die Machtlosigkeit und all die anderen Gefühle, die der Krankenhauspsychologe erwähnt hatte, aus mir heraus, als hätte ich ein Leck. Als lebten sie versteckt in meinem Inneren und suchten nur nach der Gelegenheit, die sie zum Ausbruch nutzen konnten. Ein Riss in der Jeans, und dann strömten und drängten sie hinaus, in Form von Tränen und meistens auch Geschrei. Ich war ebenso unvorbereitet wie Flox.

«Du erschreckst ja die Kleine», sagte er. Anna hatte tatsächlich zu weinen angefangen, er ging mit ihr hinaus, machte die Tür leise, aber bestimmt hinter sich zu, murmelte vor sich hin: «Alles gut, Süße, alles gut! Mami ist ein bisschen traurig, so wie du manchmal. Wollen wir zwei vielleicht mal schauen, was dein Bär so macht? Vielleicht hat er ja Hunger. Wir könnten ihm was kochen, eine Suppe vielleicht, was meinst du?», und Anna antwortete deutlich: «Ja!», und sah wahrscheinlich auf dem Arm ihres großartigen, netten, ruhigen, liebevollen Papas sehr zufrieden und geborgen aus, während ihre hysterische, unfähige, geistesgestörte Mutter heulte, wegen einer Jeans.

Während ich dick blieb, verlor meine Großmutter Gewicht, sie schien es zu verlieren wie ich meinen Schlüsselbund vor drei Wochen oder mein Handy vor einem Jahr. Jedes Mal, wenn ich sie besuchte, schien sie noch mehr in sich zusammengesackt als beim letzten Mal. Es fiel mir auf, wenn sie dann aufstand, um in ihr Zimmer zu gehen, das ich ihr würde zeigen müssen, weil sie nicht mehr wusste, dass sie ein eigenes Zimmer hatte, geschweige denn, wo. Wenn sie vor mir herlief, zwei, drei Schritte alleine, weil ich die Tür hinter uns schloss, schien es mir, als habe sie beim Aufstehen aus dem Sessel, in dem sie fast immer saß, um von dort in die Leere zu starren, als habe sie da wieder ein Kilo verloren, als seien sie aus ihr herausgefallen, während sie sich zum Aufstehen an den Lehnen oder an mir abstützte und dabei seufzte, als mache das Aufstehen keinen Sinn. Sie aß an den meisten Tagen nichts außer Astronautennahrung, manchmal noch zwei Schlucke Hühnersuppe dazu, Hühnersuppe, die meine Mutter ihr kochte, nicht ich, und immer, wenn ich sah, wie sie ihr Astronautennahrung verabreichten, ver-ab-reich-ten, ihr den Mund aufhielten, so wie ich manchmal der Katze, um ihr Medizin einzuflößen, und ich nur in ihrem Blick erkannte, dass sie sich wehrte, weil in ihrem Körper nicht mehr genug Kraft zum Wehren war, dann wusste ich nicht: Sollte ich mich freuen, weil ich in ihrem Blick einen Funken Geist erkannte, oder mich übergeben, weil es meine Großmutter war? Dann aß ich, statt mich zu übergeben, noch mehr als an anderen Tagen, wie ich an jenen Tagen auch mehr an den Listen schrieb.

Ich aß mehr und schrieb nur noch kurze Kolumnen, deren Länge sich in Zeilen anstatt in Seiten messen ließ, und das alles in München, immer war ich in München, nicht mehr in der Welt, die Welt schien sich erstaunlich weit weg von München zu befinden. Und nun brauchte ich eine neue Jeans, weshalb ich wie selbstverständlich in die Junge-Designer-Abteilung beim Ludwig Beck marschiert war und gerne einen Anstecker gehabt hätte: «Früher, als ich noch nicht so aussah, habe ich häufig hier eingekauft!» Ich überwand mich und bat den coolen Verkäufer mit der roten Hornbrille, den Designerhosen und den silbernen Sneakers, mir Jeans in Größe dreiunddreißig zu holen, ich sprach die Zahl «dreiunddreißig» betont laut aus, weil ich meinte, zu mir selbst stehen zu müssen, was ich in dem Moment bereute, in dem er erwiderte: «Ich muss erst mal schauen, ob wir überhaupt was in Größe dreiunddreißig haben.» Er sprach ebenfalls laut.

«Eine Hüftjeans eher nicht für dich, oder?», fragte er, als er mit zwei Hosen zurück war, die aussahen, als hätte sie auch unsere Nachbarin tragen können, eine Frau Ende vierzig, die ich im Einwohnermeldeamt arbeitend vermutet hatte, bis ich erfuhr, dass sie Latein an einem altsprachlichen Gymnasium unterrichtete, immerhin, auch eine Beamtin.

«Nee, jetzt gerade nicht», antwortete ich, als könnte sich das jeden Tag ändern. «Früher habe ich gerne hüftige Jeans getragen, aber seit der Geburt meiner Tochter …» Er sah befremdet und angewidert aus, er wollte über Geburten und Kinder im Allgemeinen nichts hören. Ich hätte ihm gerne erklärt, dass ich das gut verstand, mir ging es genauso, aber ich sagte lieber nichts. Als ich die Jeans angezogen hatte und mich im Spiegel anstarrte, entfuhr mir unwillkürlich ein «Das bin doch nicht ich», und ich setzte mich auf die schmale Bank, die mehr zum Kleidungsstücke-Ablegen als zum Sitzen gedacht war, holte mein Notizbuch hervor, blätterte und fand die aktuelle Liste der Dinge, die ich nie habe sagen wollen, aber jetzt sage, und schrieb unter

«Ich komme ja kaum zum Duschen, geschweige denn dazu, mir Gedanken über mein Outfit zu machen.»

und «Früher habe ich auch gern gelesen.»

und «Ich muss nach Hause, der Babysitter wartet.»

und «Zum Schreiben kommt man auch nicht mehr.»

und «Dann treffen wir uns, nachdem Anna ihren Mittagsschlaf gemacht hat.»

und «Ach ja, früher sind wir auch so viel gereist.»

«Das bin doch nicht ich».

Vielleicht, dachte ich, ist man als Mutter ja auf solche Sätze abonniert, vielleicht werden sie von den gleichen Hormonen produziert, die auch für die Muttermilch verantwortlich sind oder für die immer noch erstaunliche Tatsache, dass man so ein Kind doch nicht irgendwann vom Balkon schmeißt, weil es einem nun wirklich reicht (das Geschrei, das Gequengel, das «Nein» aus Prinzip, die Wutanfälle, das Kaputtmachen, und dabei war Anna erst zwei). Ich zog die neue Jeans wieder aus und die Schwangerschaftsjeans, die ich aus der Kiste mit Umstandsklamotten im Keller geholt hatte, morgens, nachdem Flox verschwunden war, wieder an, beides mit dem Rücken zum Spiegel. Auf dem Weg zur Kasse blieb ich am Fenster stehen und erspähte in der Touristenmenge plötzlich einen großen, glatzköpfigen Mann, der vom Rathaus abgewandt stand und gebannt auf das graue Gebäude gegenüber des Rathauses starrte, wohin ich nun auch schaute, aber in den oberen Stockwerken dieses Gebäudes sah ich nichts außer Fenstern. Ich suchte den Glatzkopf, er blickte immer noch nach oben. Über den könnte ich eine Geschichte schreiben, dachte ich auf einmal und war bei diesem Gedanken plötzlich aufgeregt.

Mein Telefon klingelte, ich erkannte die Nummer, es