9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER Kinder- und Jugend-E-Books

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2024

Ein falscher Kuss und das Leben mit 17: Lena Goreliks packender Roman über Freundschaft, Liebe und die Bilder, die wir uns machen Mit siebzehn ist das Leben kompliziert. Alex trägt lieber Schwarz als Lila, ihr Vater schweigt die meiste Zeit, und ein Papagei soll ihr die Mutter ersetzen. Die besondere Freundschaft mit Paul und Ratte ist das, was Alex an ihrem Leben liebt. Die gefühlte Eintönigkeit lassen die drei in Mutspielen hinter sich, bei denen es keine Grenzen gibt. Und dann taucht Johnny Spitzing auf, der junge Referendar, den sogar Alex gut findet. Auf der Klassenfahrt nach Polen jedoch macht Johnny ihr klar, dass sie nur seine Schülerin ist; Ratte, die sich verliebt hat, entfernt sich; und ihr bleibt nur noch Paul, den Alex, von tausend Gefühlen überrannt, küsst – am unpassendsten Ort der Welt, in Auschwitz. Jemand fotografiert, das Bild geistert durchs Netz, und plötzlich reden alle über Alex und die Jugend von heute, der Papagei entfliegt, Paul verschwindet, und Alex erkennt: «Das ist jetzt mein Film, und das Leben muss ich ganz alleine steuern.» Lena Gorelik erzählt von einer überforderten Siebzehnjährigen, die der Welt mit Witz und einer Spur notwendigem Stolz gegenübertritt. Wie nebenher wirft sie Fragen auf – wie kann man Erinnerung vermitteln, wie frei kann man sein? Vor allem aber geht es ums Erwachsenwerden und um die Bilder, die wir von uns selbst und anderen haben. Ein packender, jugendlich glühender Roman für jüngere wie für erwachsene Leser.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 252

Ähnliche

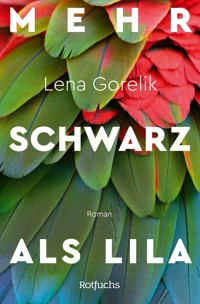

Lena Gorelik

Mehr Schwarz als Lila

Roman

Über dieses Buch

Ein falscher Kuss und das Leben mit 17: Lena Goreliks packender Roman über Freundschaft, Liebe und die Bilder, die wir uns machen

Mit siebzehn ist das Leben kompliziert. Alex trägt lieber Schwarz als Lila, ihr Vater schweigt die meiste Zeit, und ein Papagei soll ihr die Mutter ersetzen. Die besondere Freundschaft mit Paul und Ratte ist das, was Alex an ihrem Leben liebt. Die gefühlte Eintönigkeit lassen die drei in Mutspielen hinter sich, bei denen es keine Grenzen gibt. Und dann taucht Johnny Spitzing auf, der junge Referendar, den sogar Alex gut findet. Auf der Klassenfahrt nach Polen jedoch macht Johnny ihr klar, dass sie nur seine Schülerin ist; Ratte, die sich verliebt hat, entfernt sich; und ihr bleibt nur noch Paul, den Alex, von tausend Gefühlen überrannt, küsst – am unpassendsten Ort der Welt, in Auschwitz. Jemand fotografiert, das Bild geistert durchs Netz, und plötzlich reden alle über Alex und die Jugend von heute, der Papagei entfliegt, Paul verschwindet, und Alex erkennt: «Das ist jetzt mein Film, und das Leben muss ich ganz alleine steuern.»

Lena Gorelik erzählt von einer überforderten Siebzehnjährigen, die der Welt mit Witz und einer Spur notwendigem Stolz gegenübertritt. Wie nebenher wirft sie Fragen auf – wie kann man Erinnerung vermitteln, wie frei kann man sein? Vor allem aber geht es ums Erwachsenwerden und um die Bilder, die wir von uns selbst und anderen haben. Ein packender, jugendlich glühender Roman für jüngere wie für erwachsene Leser.

Weitere Informationen finden Sie unter www.fischerverlage.de/kinderbuch-jugendbuch

Biografie

Lena Gorelik, 1981 in St. Petersburg geboren, kam 1992 mit ihrer Familie nach Deutschland. Mit ihrem Debütroman «Meine weißen Nächte» (2004) wurde sie als Entdeckung gefeiert, mit «Hochzeit in Jerusalem» (2007) war sie für den Deutschen Buchpreis nominiert. Ihr Roman «Die Listensammlerin» (2013) wurde mit dem Buchpreis der Stiftung Ravensburger Verlag ausgezeichnet. 2015 erschien «Null bis unendlich», die «Welt am Sonntag» schrieb: «Ein starkes, ein emotionales Buch, das durch seine reduzierte Sprache große Gefühle offenlegt.»

Für meine Jungs

Eins

Paul ist mein allerbester Freund.

Paul ist verschwunden, es sind jetzt sechs Tage. Alle machen sich Sorgen. Ich mache mir keine, weil ich weiß, es geht ihm gut. Ich liege meistens auf meinem Bett. Außer ich sitze am Computer. Also die meiste Zeit. Ich weiß nicht, warum ich das so genau weiß. Dass es Paul gut geht.

Sechs Tage sind es jetzt, und ich merke, ich beginne, dich dafür zu hassen. Das hilft, damit ich mich selbst nicht hassen muss. In diesen sechs Tagen habe ich mit niemandem geredet. Ich habe das Haus nicht verlassen. Ich liege auf meinem Bett. Ich sehe fern, aber wenig. Ich treibe mich im Internet herum. Ich lese, über mich und über Paul. Über dich lese ich nichts. Ich füttere meinen Vogel. Ich habe mit niemandem geredet. Nicht mit Ratte, nicht mit dir. Ich mache Abendessen, aber mein Papa kauft ein. Ich gehe nicht vor die Tür.

«Kannst du heute nicht einkaufen, wenn du eh nicht zur Schule gehst?», fragt Papa. Er fragt mich, damit ich rauskomme, ich weiß. Ich schüttle den Kopf. Dann fragt er wieder nichts.

Ich habe mit niemandem geredet. Ich habe nicht mit dir geredet. Ich habe nicht mit Ratte geredet. Ratte spricht nicht mehr mit mir. Das hat mit Pauls Verschwinden zu tun, und Pauls Verschwinden hat mit mir zu tun.

Schwarze Milch.

Gerade Kurve.

Offenes Geheimnis.

Friedenspanzer.

Wahlpflicht.

Alter Knabe, geliebter Feind, Mietkauf.

Das steht in meinem blauen Notizbuch, und darunter notiere ich:

Unsere Liebe.

Mein Notizbuch ist blau, in Leinen gebunden, und auf dem Deckel steht: Shit that matters. Das Notizbuch hat mir Paul geschenkt. Der Tag, an dem er es mir geschenkt hat, war lange bevor alles anders wurde oder ich meine Freunde verspielte oder wir alles verspielten. Die Dinge waren in Ordnung.

Das Notizbuch hat mir Paul geschenkt. Das Schenken ging so:

Mein Telefon klingelte.

«Guck mal aus dem Fenster», sagte Paul. «Aus dem Küchenfenster.»

«Warum denn?», fragte ich.

«Kannst du einfach mal machen, was man dir sagt?»

«Sehr ungern. Das hasse ich doch. Dass man mir sagt, was ich zu tun habe.»

Ich lief in die Küche und öffnete das Fenster. Draußen saß Paul auf seinem Fahrrad und hielt sich mit der Hand am Zaun fest. Grinste. So ein zufriedenes Grinsen. Ich legte das Telefon weg.

«Was machst du da? Komm doch rein», sagte ich.

Paul steckte sein Handy in seine Umhängetasche, ohne vom Rad abzusteigen, und zog etwas anderes daraus hervor.

«Ich wollte mal sehen, wie gut du fangen kannst.»

«Wie gut ich fangen kann?»

«Wie gut du fangen kannst. Ready?»

Er warf. Was waren es, drei Meter Flugbahn? Das Etwas flog haarscharf an mir vorbei und landete auf dem Boden.

«Dachte, das könnte dir gefallen», sagte Paul und ließ den Zaun wieder los.

Ich hob es auf. In eine Papiertüte war dieses in blaues Leinen gebundene Notizbuch eingewickelt. Shit that matters. Ich guckte zum Fenster hinaus, aber Paul war schon weg.

Ich zog mir einen Kapuzenpulli über und holte mein Rad. Von mir zu Paul sind es ziemlich genau neun Minuten. Zurück braucht man elf, da geht es den Berg hinauf. Er wohnt in einem Mehrfamilienhaus, also kann ich da nicht galant am Zaun vor dem Fenster balancieren, aber ich rief ihn trotzdem an.

«Komm mal runter.»

«Warum?»

«Kannst du einfach mal machen, was man dir sagt?»

«Such dir deine eigenen Sätze!»

Ich umarmte Paul. Ich weiß nicht, wie lang die Umarmung dauerte. Er roch nach Aftershave, aber das glaube ich nur. Die Umarmung hatte keine Bedeutung. Nichts hatte eine Bedeutung, noch.

In dem blauen Notizbuch sammle ich Oxymora, das heißt, ich sammle Widersprüche, und ich glaube, später will ich selbst ein Widerspruch sein. Jemand, der in keine Schublade passt. Bislang bin ich an dem Vorhaben gescheitert.

«Und, gehst du irgendwann mal wieder zur Schule?», fragt Papa am vierten Tag.

«Ist Paul wieder da?», frage ich zurück.

«Nein. Aber deine Ratte ist da. Und du kannst auch in der Schule auf Paul warten.»

«Ratte spricht nicht mit mir.»

«Kann ich irgendwie verstehen», sagt mein Papa.

«Möchtest du noch einen Kaffee? Ich mach mir noch einen», sage ich.

Je mehr, desto stärker ist eine Ellipse. Das heißt, man lässt etwas weg. Manchmal lässt man das Wichtige weg, um es zu betonen. Paul ist meine Ellipse.

Einmal führten Ratte und ich einen Dialog in Ellipsen. Das heißt, wir sprachen in Leerstellen, oder wir sprachen in die Leerstellen hinein. Das ist schon eine Weile her, und eigentlich war es da bereits zu spät.

«Sag bitte nicht, dass –»

«Ich sag doch gar nicht, dass –»

«Du darfst nicht, nicht in den. In den darfst du dich –»

«Ist ja nicht so, dass ich es vorgehabt hätte oder so was.»

«Du darfst einfach nicht. Du. Darfst. Nicht. Und das muss ich so sagen. Mit Punkten hinter jedem Wort.»

«Weiß ich. Ich weiß doch.»

«Du darfst nicht. Das kann doch nur böse enden. Wie stellst du dir das vor? Dass ihr? Oder dass er?»

«Ich weiß. Ich weiß. Und ich stelle mir vor, dass –»

«Ja?»

Pause.

Stille.

Stille ist schlimm.

«Ist eh zu spät, oder?»

«Ja.»

«Scheiße.»

«Ich weiß.»

Ratte ist mein anderer allerbester Freund. Ratte heißt eigentlich Nina. Ratte hasst ihren Namen. Ratte findet es unfair, dass sich die Menschen ihre Namen nicht selbst aussuchen können. Sie hat so ein Konzept entwickelt, dass man seinen Namen immer wieder ändern darf. Das erste Mal, wenn man anfängt zu sprechen, also mit drei oder so. Dann, wenn man in die Pubertät kommt, und dann noch einmal, wenn man mit der Schule fertig ist. Ratte hat sich Ratte nicht selbst ausgedacht, ihr kleiner Bruder hat sie so genannt. Als Ratte letztes Jahr neu zu uns in die Klasse kam, sagte sie, als sie sich vorstellen sollte, genau so:

«Nennt mich einfach Ratte.»

Wir blickten auf. Sie aber schaute zur Lehrerin, Frau Daimler.

«Sie auch», sagte sie zu ihr.

«Wie bitte?», fragte Frau Daimler.

«Ratte. Ich werde am liebsten Ratte genannt», sagte Ratte.

Frau Daimler hat nie Ratte zu ihr gesagt. Sie sagt Nina. Ratte hasst alle, die Nina zu ihr sagen, also hasst sie Frau Daimler und die anderen Lehrer, ihre Eltern und jeden, der sie nicht näher kennt.

Sie hasst sie, dabei ist Ratte wahrscheinlich der liebevollste Mensch, den ich kenne.

Ratte geht so: Wenn Ratte Mofa fährt, wehen ihre Rastas im Wind. Nie trägt Ratte einen Helm, und sie sieht schön aus, ohne. Ihre Rastas sind braun. Die verfilzten Haare sind eine Haltung, aber das darf man ihr nicht sagen. Sie tut so, als ob das nicht der Fall wäre, als sei die Frisur ein Zufall, und wie alles andere tut sie auch das mit Überzeugung. Nie trägt Ratte etwas anders als Chucks an ihren Füßen. Sie besitzt Chucks in allen möglichen Farben und Mustern, die niedrigen und die hohen. Sie hat bestimmt an die zwanzig Paar. Wenn sie sich neue Chucks kauft, fährt sie einmal mit ihrem Mofa über die weiße Gummikappe vorne, damit sie abgetragen aussehen. Nie hört Ratte auf, Paul und mich zu lieben. Auch wenn sie uns manchmal hasst.

Gerade hasst Ratte mich.

Wenn Ratte uns liebt, mich und Paul, denn einzeln liebt sie uns selten, dann wissen wir um die Liebe. Sie backt für uns. Muffins für mich und Brot für ihn: Paul isst nichts Süßes. Mit Sonnenblumenkernen schreibt sie Worte auf sein Brot:

Seneca

Lust

Spiel

Komm schon

Freiheit

Freunde

Wir

«Ich müsste mal so ein Riesenbrot backen, dass man da einen ganzen Satz draufschreiben könnte», sagt Ratte zu mir.

«Was würdest du denn draufschreiben?», frage ich.

«Na zum Beispiel: Du bist ein Verlierer», sagt Ratte.

Ratte legt Blumen vor meine Tür, wilde, so vom Feld, ich weiß nicht, wie die heißen, aber sie sind schön. Ratte sucht Walderdbeeren im Wald, für Paul. An die erinnert er sich, sein Großvater hat sie früher für ihn gepflückt. Außer seinem Großvater mag Paul niemanden in seiner Familie, und sein Großvater ist seit zwei Jahren dement. Sie wirft Steinchen an mein Fenster, nachts, um mir ein Sternbild zu zeigen, und das mit den Steinchen macht sie nur, weil sie weiß, dass ich diese Art von Romantik mag. Sie schreibt Briefe an Paul, manche davon in Gedichtform, und die Briefe schickt sie ihm per Post, obwohl sie ihn jeden Tag sieht. An den meisten Tagen weiß ich nicht, warum Ratte mit uns befreundet ist. Ich weiß auch nicht, ob es ein Uns ohne sie gäbe.

Freiheit, Freunde, wir. Das war der Name, den Paul unserer WhatsApp-Gruppe gab.

«Pathetisch», hatte Ratte geantwortet.

«Kitsch», hab ich hinterhergeschickt.

Paul hat nicht reagiert. Paul ist so, wenn man ihm zu nahe kommt: Er schweigt. Er ist still. Er sagt von sich dann, er ist sprachlos. Ich weiß nicht: Ist Sprachlosigkeit im Vergleich zur Stille ganz klein, und ist es, wenn Paul nichts sagt, wirklich immer eine Entscheidung?

Ich würde, das sagt man doch so, die Welt geben, für Paul: schreiend. Jetzt.

Wenn man jemanden küsst, dann kommt man ihm schon sehr nahe. Paul hat mich geküsst. Ich habe ihn dazu gezwungen. Ich weiß nicht, wer da wem zu nahe gekommen ist.

Irgendjemand hat den Kuss fotografiert.

Paul geht so: Wenn Paul nachdenkt oder liest, zwirbelt er an seinen Locken herum. Seine Locken sind störrisch, und sie sind hart, als wären da Unmengen von Haargel, obwohl er keines benutzt. Wie so Metall-Korkenzieher in Blond. Sie haben sich aufgestellt, als würden sie über der eigentlichen Stirn eine zweite bilden wollen. Eine Art Schutzmauer, hinter der sich die Gedanken verstecken. Immerzu zwirbelt Paul an der vordersten Locke herum, mit der linken oder auch der rechten Hand, obwohl er Linkshänder ist. Er wickelt sie um den Finger und zerrt daran, so als wollte er sie gerade ziehen, es sieht schmerzhaft aus. Haarwurzeln, denke ich, das muss doch weh tun, denke ich, aber er scheint dieses Zerren noch nicht einmal zu bemerken. Sobald er loslässt, springt die Strähne wieder zurück wie eine Sprungfeder. Sie hat gewonnen. Ist eine Locke.

Paul liest Seneca, so einer ist er, einer, der freiwillig Seneca liest. Er hat Latein als Leistungskurs gewählt. Beim Lesen schreibt er dann Gedanken an den Rand und Fragen, und ich habe nie herausgefunden, wer ihm diese Fragen beantworten soll.

Paul, so geht Paul, merkt nichts. Nicht von dem Zwirbeln und manchmal auch nichts von dem, was man Leben nennt. Paul, du hast einen Tick, kann man zu ihm nicht sagen, das würde ihn verwirren. Weil Paul Paul ist, würde er einen dann anlächeln, auf diese korrekte, höfliche Weise, er bekäme dann das weiche, das unschuldige Gesicht. Paul würde fragen: Wie meinst du das? Welcher Tick? Was mache ich denn? Weißt du, mir ist nichts aufgefallen.

Man möchte ihm dieses Lächeln wegwischen, wie mit dem Schwamm ein Kreidemännchen auf der Tafel.

Ratte, Paul und ich. Ich weiß nicht, ob die Dinge schon immer anders gewesen waren, mit uns dreien, oder ob wir das erzwangen. Ob wir uns permanent Mühe geben mussten und deshalb spielten, und auch deshalb alles verspielten.

Jetzt ist uns diese Geschichte passiert, und jetzt liege ich hier. Und ich warte darauf, dass das Telefon klingelt. Das Telefon liegt neben dem Bett, und es schweigt. Der Boden ist Parkett. Warum Parkett? Über solche Dinge denke ich nach. Wollte meine Mutter Parkett, oder haben sie das Haus schon so gekauft, mit dem Parkett darin? Ich knabbere Pistazien und denke. Dann ziele ich mit den Pistazienschalen in eine Schüssel, die ich an die Tür gestellt habe. Oft treffe ich nicht.

Oder bist du uns passiert?

Diese Geschichte ist lang, und sie ist kurz, sie ist verwirrend und vertrackt, verworren ist sie auch, und manch einer würde vielleicht sagen, sie ist verrückt, aber ich nicht.

Diese Geschichte hat auch einen Ort, und der Ort trägt einen Namen. Er trägt diesen Namen laut. Ein Ort, über dem dieser Spruch steht, zu dem jedem was einfällt. Dieser Satz. Schauder über den Rücken, und alles andere auch.

Ratte hat sich in S. verliebt, und Paul hat sich in mich verliebt, das ist ein Vielleicht, und ich habe mich in dich verliebt, das ist ein Sicher. Und du. Ratte, Paul, du und ich. Das ist die Steigerung dieser Geschichte. Ich glaube, eine Steigerung nennt man Akkumulation.

Von dieser Geschichte gibt es ein Foto. Das Foto haben alle gesehen. Es geistert im Internet herum, auf Facebook und Twitter, man teilt es, und es ist komisch, wenn da welche auf «Gefällt mir» klicken. Zeitungen haben das Foto abgedruckt. Mein Papa hat es gesehen. Alle haben das Foto gesehen.

Auf dem Foto sieht man zwei Teenager. Sie küssen sich. Nein. Sie knutschen. Hinter ihnen sieht man Gleise. Zwischen den Gleisen sieht man grünes Gras. Das Mädchen trägt schwarze Sachen. Der Junge ist blond.

Man sieht auf dem Foto nicht, dass alles ein Spiel ist. Und man sieht nichts von dir.

Diese Geschichte ist ein Ich, sie ist ein Du, und sie ist Er nicht, und sie ist ein bisschen ein Vielleicht.

Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll zu erzählen. Ich spule zurück, ich suche den Anfang. Als du das Klassenzimmer betrittst. So hat diese Geschichte begonnen.

Als du das Klassenzimmer betrittst, steht das Leben still. Der Stillstand ist ein Immer. F. und K. waren laut. R. schlief beinahe, den Kopf auf dem Tisch. T. schrieb die Mathehausaufgaben von J. ab, und J. Erdkunde von T. T. schrieb auch die Fehler mit ab, wie immer. K. tröstete L. wegen irgendeines Typen, oder es war an dem Tag andersherum und L. tröstete K., es lief eh auf dasselbe hinaus. S., P., T., M. und K. daddelten auf ihren Handys und riefen sich immer wieder Kosenamen zu: Alter, du Arsch, ey. Es stank nach Jungenschweiß und Deos, die nach Aufmerksamkeit schrien. Draußen auf dem Schulhof lagen gelbe und orangefarbene, rote und rostfarbene Blätter, die der Kastanien waren erschöpft gealtert und die der Ahornbäume versuchten auf Teufel komm raus, die Schönsten zu sein. Narzisstische Blätter, oder waren die Bäume Narzissten? Als du das Klassenzimmer betratst, war es Herbst, an den Nachmittagen wurde es bereits früher dunkel. Wir suchten nicht nach Licht.

Wir verkriechen uns in unsere Kopfhörer und in die Musik. Ich hörte viel altes Zeug in diesem Herbst, Beach Boys, The Monkees, Simon & Garfunkel, ich hörte auch noch die Sommer-Playlist von Obama, obwohl die Blätter von den Bäumen gefallen waren, und Ratte das für ein billiges politisches Statement hielt und mir nicht glauben wollte, dass ich die Musik wirklich mochte. Wir harrten aus, bis das Schuljahr zu Ende ging. Es war Ende September. Auf uns wartete die Kälte im Winter und sonst nicht viel Neues. Winter hieß, dass wir mit dem Bus anstatt mit dem Fahrrad zur Schule fahren würden, und dass es an Weihnachten Geschenke und im besten Falle Geldgeschenke gäbe, und mehr hieß er nicht.

Als du das Klassenzimmer betrittst, sitze ich auf meinem Platz. Ich trage eine schwarze Strickjacke, die Ärmel so lang, dass meine Hände darin verschwinden. Das ist wie ein Versteck to go. Die Ärmel sind von meinem ständigen Gezerre an ihnen ausgefranst. Paul liest. Ratte strickt. Ratte kann das: Stricken. Die Stricknadeln bewegen sich so schnell hin und her, dass man denken könnte, sie machen das ganz alleine, ohne ihr Zutun. Ratte strickt einen Schal für Paul. Für den Winter. Meiner ist als Nächstes dran. Schwarz.

«Ratte?», sage ich.

«Was?», sagt Ratte und schaut von ihrem Strickzeug auf.

«Ach nix», sage ich.

So langweilig ist mir.

Als du das Klassenzimmer betrittst, sind die Dinge wie immer. Es gibt uns drei, und es gibt die anderen, alle, und sonst gibt es nicht viel im Leben, wir warten einfach. Man könnte uns fragen, worauf wartet ihr denn, und wir würden das Augenscheinliche aufzählen: Abitur, Ausziehen, Wegziehen, Ausland, ein anderes Leben, überhaupt ein Leben. Aber wir wussten nicht wirklich eine Antwort.

Als du das Klassenzimmer betrittst, warten wir eigentlich auf Herrn Jäckel. Herr Jäckel kommt immer zu spät. Weil er noch eine rauchen muss. Seine Zähne sind so gelb wie die Abbildung der Zahnverfärbung durch Nikotin im Biobuch in der Neunten, die uns vom Rauchen abschrecken sollte. Tat sie natürlich nicht, aber in Erinnerung habe ich sie trotzdem behalten, oder vielleicht erinnerte mich Herr Jäckel auch nur täglich an sie. Wir wussten nie, wer weniger Lust auf seinen Unterricht hatte, wir oder Herr Jäckel selbst. Paul schwor, der Typ würde es schaffen, selbst ihn noch davon abzubringen, Geschichte studieren zu wollen.

Paul sagt das natürlich nicht so, er formuliert es formschön:

«Er wird mir noch den Vorsatz rauben, Historiker werden zu wollen.»

Und dann kann ich es immer nicht lassen:

«Wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Würde dir vielleicht guttun, so ein Leben im Jetzt.»

Und Ratte ermahnt mich daraufhin immer, und sie zieht mich am Ärmel wie ein Kind, das man zurückpfeifen muss, damit es dem Hund nicht weh tut.

«Alex, halt doch einfach mal den Schnabel!»

Manchmal frage ich dann, borstig mit Absicht:

«Wieso, darf ich meine Meinung nicht sagen?»

Aber nur an Tagen, an denen mir gar nichts gefällt. Das sind wir drei, Paul, Ratte und ich.

Du betrittst das Klassenzimmer zusammen mit Frau Striegel. Frau Striegel ist unsere Schuldirektorin. Ein Strich in der Landschaft. Sie hat noch nie in ihrem Leben Kuchen gegessen, noch nicht mal als Kind. Man erzählt sich, sie hat eine Krankheit, aber man erzählt sich nicht viel über die angebliche Krankheit. Sie ist zu wenig ein Mensch.

Frau Striegel sagt, wir sollen uns setzen, dabei sitzen die meisten schon. G. läuft in gemächlichen Zeitlupenschritten nach hinten zu seinem Platz, damit man ihn bemerkt. Frau Striegel erfüllt ihm den Wunsch.

«Setzt du dich bitte auch hin. Ruhe bitte», sagt sie.

Das ist so ein Satz. Lehrer sagen das automatisch, setzt euch hin, obwohl alle schon sitzen, nehmt eure Stifte, obwohl es nichts zu schreiben gibt, Ruhe bitte, aber wir waren alle schon ruhig. Weil Herr Jäckel nicht da war, sondern sie. Und weil sie dich mitgebracht hatte, auch wenn du als Erster das Klassenzimmer betratst. Als hättest du sie mitgebracht. Wir wissen noch nicht, wer oder wie du bist, also kannst du noch das sein, was wir sehen: ein junger Typ, hübsch. Schwarz gekleidet. Lässig irgendwie. Einer, der den Raum einnimmt, anstatt reinzukommen. Hier beginnt diese Geschichte. Jetzt.

Frau Striegel erklärt uns, dass Herr Jäckel für längere Zeit ausfallen wird, dass er krank ist, und bevor sie den Satz auch nur beendet hat, geistert Lungenkrebs durch den Raum, auch wenn ich niemanden höre, der das Wort tatsächlich ausspricht. Dann sagt sie noch, dass wir Glück gehabt hätten, wir und auch die Schule, weil du uns so schnell vom Schulamt zugewiesen wurdest, und sie blickt zu dir, wartend. Ich glaube, sie wartet auf ein Lächeln oder ein Wort.

Du lächelst nicht, und du sagst auch kein Wort. Das ist wie eine Entscheidung, die laut im Raum steht. Das macht dich interessant. Frau Striegel schreibt dann, weil sie auch nicht weiterweiß, deinen Namen an die Tafel, als wären wir in der fünften Klasse, und du stehst da so einfach, als ginge dich das alles nichts an, aber nicht abgespacet oder so. Sondern als würdest du warten, auf was auch immer. Auf deinen Auftritt, deinen Einsatz, oder darauf, dass endlich etwas passiert. Das macht dich ein bisschen zu einem von uns.

Referendare mögen wir fast immer. Referendarinnen sind zu engagiert und zu bemüht, sie legen zu viel Wert auf das IN in ihrer Bezeichnung, und betonen das immer so, ReferandarIN. Sie bereiten sich akkurat auf den Unterricht vor und erwarten deshalb, dass wir uns dem von ihnen akkurat vorbereiteten Unterricht akkurat widmen, und sie haben zu schnell vergessen, wie sie zur Schule gegangen sind, und auch sich selbst. Referendare mögen wir, weil sie zwar auch eifrig sind, aber vor allem eifrig darin, uns gefallen zu wollen.

Du nicht. Du wolltest nicht uns und nicht Frau Striegel gefallen, du wolltest gar nicht gefallen, aber gabst dir auch darin keine Mühe. Woraufhin du natürlich uns allen gefielst.

Es lag in der Art, wie du deinen beigefarbenen Rucksack mit den zwei Lederschnallen auf den Boden warfst, ohne ihn werfen zu wollen, und wie du dich auf den Tisch setztest, auf den Tisch, und wie deine langen Beine vom Tisch herunterhingen, lustlos, und deine Sneakers kein Label hatten, und nichts an dir ein Label war, und wie du deshalb ganz schnell selbst zum Label wurdest. Und wie du sagtest:

«So, ich möchte das jetzt alles ein bisschen anders machen, wenn es euch recht ist.»

Wie damit eigentlich alles begann. Und wie wir nicht wussten, was du damit meintest, mit dem «das», und mit dem «ein bisschen» und erst recht nicht mit dem «anders», und trotzdem da schon so ein Gefühl hatten und unsere Rücken durchstreckten. Das Gefühl endete dann in einem Lada in Polen und später in einem Kuss, aber der Kuss war ein Spiel, außerdem war es ein Ende.

«Schuldirektoren schieben schonungslos spontan schieflächelnde, schleimige, charmante Schlaumeier-Streber-Referendare in den Schulunterricht, der schnell schlagartig strunzdoof, schaurig, spießig scheint», sagst du.

Das ist dein erster Tag, dein zweiter Satz, und dein Moment, und du denkst dir wahrscheinlich, du hast ihn dir gut ausgedacht, diesen Satz. Hast du das, ihn ausgedacht, oder kommen dir solche Dinge spontan-schlagartig-schnell in den Kopf?

Wir starren dich an. Wir wissen nichts über dich. Wir starren dich an, aber wir haben immerhin entschieden, dass wir mehr als nichts über dich wissen wollen.

«Und, wer macht weiter?», fragst du.

Die meisten von uns gucken jetzt sicherheitshalber aus dem Fenster oder auf ihre Tische. Ratte sieht direkt zu dir, sie hat diesen neugierigen, den wachen Blick, und Paul starrt ins Nirgendwohin. Ich schaue vom einen zum anderen und entscheide mich dann für das Fenster, wähle aber das neben dem Lehrerpult, auf dem du sitzt.

Du lächelst. Das Lächeln leistest du dir. Du blickst uns an. So nennt man das. Jemanden anblicken.

«Niemand?», fragst du.

«Niemand macht weiter? Echt?», und du klingst eher überrascht als enttäuscht.

«Womit denn weitermachen?», fragt F.

Und wir sind ihm dankbar, dass er diese Frage stellt. Dass er sich traut, bei dir.

«Ich weiß nicht», sagst du. «Mit Sätzen, zum Beispiel.»

Du sitzt da so auf dem Tisch, auf dem Lehrerpult, und wir sitzen da so, auf den Stühlen hinter den Tischen, und die Stühle sind schon immer zu niedrig gewesen. Du hast uns also allein schon durch deine Position etwas voraus, das ist unfair, so wie es auch deine Antwort ist. Als wärst du nicht, der du bist, und als wären wir nicht die, die dir gegenübersitzen. Das denke ich noch, und dann will ich gerade noch denken, dass wir aber mehr sind, viel mehr, in der Überzahl also, so störrisch will ich denken, dass du mit deiner Art, als hätte nichts eine Bedeutung, dass du mit dieser Art, das denke ich, aber da springst du vom Tisch. Eine vollkommen unnötige Bewegung im Übrigen, weil deine langen Beine eh beinahe bis zum Boden reichen, und du läufst durch das Klassenzimmer und setzt dich auf den einen freien Platz im Raum. Der ist neben Paul.

Jetzt ist niemand mehr vorne.

Siehst du, diese Stühle sind zu niedrig, und deine Beine sind zu lang für diese Schultische, das hast du mit Paul gemeinsam. Vier Sneakers schauen unter dem Tisch hervor, zwei schwarze ohne Label, zwei weiße Asics mit blauen und roten Streifen. Sie wären ein gutes Profilbild für Facebook.

Paul sieht auf den Tisch.

Pauls Geschichte geht so: Paul hat einen Bruder. Sein Bruder hat eine Behinderung, ich weiß nicht, welcher Art. Sein Bruder kann sprechen und laufen, und ich glaube, etwas arbeiten tut er auch, aber ich weiß das nicht so genau, weil Paul nichts sagt. Wenn Paul nichts sagt, dann fragen wir nicht, dann fragt noch nicht einmal Ratte. Pauls Eltern jedenfalls haben sich um seinen Bruder gekümmert, oder um dessen Behinderung, die keiner in der Familie so nennt. Pauls Eltern haben sich schon immer um seinen Bruder gekümmert, das erzählte uns Paul so, und so erzählte er es uns nicht: Um mich haben sie sich nicht gekümmert. Pauls Geschichte ist eine von Einsamkeit. Ratte und ich sind seine Familie, und ich weiß nicht, für wen wir das tun: für uns oder für ihn.

Wer jetzt vor Paul sitzt, dreht sich nach hinten um, um zu sehen, was da geschieht, um dich besser sehen zu können. Wer hinter Paul sitzt, drückt seinen Rücken durch. Hälse recken sich empor, und Hände liegen konzertiert auf den Tischen. Münder stehen still, während Gedanken rasen. Fragen überholen Gedanken, aber Antworten lassen sich Zeit. Selten hat dieser Raum eine solche Anspannung gespürt. Ich sitze über den Gang hinweg direkt neben Paul, Ratte sitzt neben mir. Du tust so, als würdest du all die dir entgegengereckten Köpfe nicht bemerken, Paul wird rot, und vielleicht bemerkst du die dir entgegengereckten Köpfe tatsächlich nicht. Rotes Gesicht, aschblonde Mähne, ein Finger, der eine störrische Locke zwirbelt, und der Fingernagel an dem Finger zu lang, als wäre er ein Mädchen. Das ist Paul. Paul hat eine sehr eigene Schönheit, und jetzt, in diesem Moment, sieht man sie nicht.

«Magst du? Weitermachen?», fragst du Paul.

Du siehst Paul in die Augen, und Paul erwidert deinen Blick. Das ist ein sonderbares Bild, und wahrscheinlich ist es auch ein sonderbares Gefühl. Wir nehmen eigentlich gerade Bismarck durch, wir nehmen ihn durch, aber hören nicht hin, wenn Herr Jäckel erzählt, und jetzt ist Herr Jäckel nicht da, und es ist, als würde dein Blick Paul die Röte aus dem Gesicht ziehen. Wie ein Magnet oder so was.

«Referendare referieren ratsamerweise rar Reste riesiger Reigen von Referaten», sagt Paul.

Er sagt es Wort für Wort, in einer Langsamkeit, die er richtiggehend auskostet. Da hast du den Richtigen erwischt. Das freut uns.

Ratte stupst mich in den Rücken und auch in die brennende Stille hinein. Ich drehe mich kurz um, ziehe die Augenbrauen hoch. Sie zieht die Augenbrauen auch hoch. So reden wir miteinander. «Buchstabenspiele beschäftigen barbarische Babys, die Buchstabensuppe beißen», sagt Ratte, woraufhin sich alle Köpfe wie auf Kommando zu ihr drehen, wie in einem Film.

Rattes Geschichte geht so: Als Ratte dreizehn war, hat sie sich in einen siebzehnjährigen Klarinettenspieler aus der Musikkapelle verliebt. Mit dem schlief sie dann auch prompt, ihr erstes Mal. Das erzählte sie uns drei Jahre später. Sie war neu in unserer Klasse, sie hatte es von der Realschule auf unser Gymnasium geschafft. Ich fragte nicht, wie es war, mit dem Klarinettenspieler zu schlafen, und ich sagte ihr nicht, dass ich noch nicht, und bei Paul konnte sie sich das wahrscheinlich denken. Bei mir wahrscheinlich auch.

Der Sex mit dem Klarinettenspieler brachte Ratte eine Erkenntnis, für die andere Jahrzehnte brauchen oder ein ganzes Leben:

«Das mit der Liebe kann eine Einbahnstraße sein, und Sex ist kein Richtungsschild in Sachen Liebe.»

Das sagte Ratte so zu uns, in diesen fertigen Sätzen, und ich wollte sie fragen, ob sie das damals schon so formuliert hat, in genau diesen Postkartensätzen, mit dreizehn. Ich fragte sie dann lieber nicht, weil ich, ich wusste nicht so viel über Sex oder Liebe. Über Liebe wüsste sie auch nicht viel, sagte Ratte, obwohl ich sie nichts gefragt hatte, aber das mit dem Sex. Da sie schon dabei war, hatte Ratte gedacht, warum denn nicht, vielleicht hatte sie das auch eher gefühlt, und so schlief sie sich querbeet durch die Betten, wie sie sagte. Jungs und Mädchen, und alles andere auch, fügte sie noch hinzu, und ich fragte dann natürlich doch, was soll denn bitte alles andere sein, und sie lachte, weil sie gern ein Geheimnis ist. Weil sie gern ein Geheimnis wäre. So geht Ratte.

Nachdem Ratte mit allem, was ihr interessant erschien, geschlafen hatte, so sagte sie, allem mit einem m, nicht mit einem n, beschloss sie, später etwas werden zu wollen, nämlich Ärztin. Sie fing an, für die Schule zu lernen, und lernte sich bis zum Gymnasium durch, und sie beschloss, etwas Ruhe zu finden, so nannte sie das, obwohl sie gerade mal sechzehn war. Das ist kein Kompliment, aber ich glaube, es ist der Grund, warum sie mit mir und Paul befreundet ist. Wir sind die Ruhe, die sie sucht. Dabei wollten wir nie ihre Ruhe sein.