9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2021

Sankt Petersburg/Ludwigsburg 1992. Ein Mädchen reist mit den Eltern, der Großmutter und ihrem Bruder nach Deutschland aus, in die Freiheit. Was sie dafür zurücklässt, sind ihre geliebte Hündin Asta, die Märchen-Telefonnummer und fast alles, was sie mit Djeduschka, Opa, verbindet – letztlich ihre Kindheit. Im Westen merkt die Elfjährige, dass sie jetzt eine andere und «die Fremde» ist. Ein Flüchtlingskind im selbstgeschneiderten Parka, das die Wörter so komisch ausspricht, dass andere lachen. Auch für die Eltern ist es schwer, im Sehnsuchtswesten wächst ihre russische Nostalgie; und die stolze Großmutter, die mal einen Betrieb leitete, ist hier einfach eine alte Frau ohne Sprache. Das erst fremde Deutsch kann dem Mädchen helfen – beim Erwachsenwerden, bei der Eroberung jenes erhofften Lebens. Aber die Vorstellungen, was Freiheit ist, was sie erlaubt, unterscheiden sich zwischen Eltern und Tochter immer mehr. Vor allem, als sie selbst eine Familie gründet und Entscheidungen treffen muss. Ein autobiographischer Roman, der zeigt, dass die Identität gerade im Zwiespalt zwischen Stolz und Scham, Eigensinn und Anpassung, Fremdsein und allem Dazwischen stark wird. «Wer wir sind» erzählt, wie eine Frau zu sich findet – und wer wir im heutigen Deutschland sind.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 382

Ähnliche

Lena Gorelik

Wer wir sind

Roman

Über dieses Buch

Sankt Petersburg/Ludwigsburg 1992. Ein Mädchen reist mit den Eltern, der Großmutter und ihrem Bruder nach Deutschland aus, in die Freiheit. Was sie dafür zurücklässt, sind ihre geliebte Hündin Asta, die Märchen-Telefonnummer und fast alles, was sie mit Djeduschka, Opa, verbindet – letztlich ihre Kindheit. Im Westen merkt die Elfjährige, dass sie jetzt eine andere und «die Fremde» ist. Ein Flüchtlingskind im selbstgeschneiderten Parka, das die Wörter so komisch ausspricht, dass andere lachen. Auch für die Eltern ist es schwer, im Sehnsuchtswesten wächst ihre russische Nostalgie; und die stolze Großmutter, die mal einen Betrieb leitete, ist hier einfach eine alte Frau ohne Sprache. Das erst fremde Deutsch kann dem Mädchen helfen – beim Erwachsenwerden, bei der Eroberung jenes erhofften Lebens. Aber die Vorstellungen, was Freiheit ist, was sie erlaubt, unterscheiden sich zwischen Eltern und Tochter immer mehr. Vor allem, als sie selbst eine Familie gründet und Entscheidungen treffen muss. Ein autobiographischer Roman, der zeigt, dass die Identität gerade im Zwiespalt zwischen Stolz und Scham, Eigensinn und Anpassung, Fremdsein und allem Dazwischen stark wird. «Wer wir sind» erzählt, wie eine Frau zu sich findet – und wer wir im heutigen Deutschland sind.

Vita

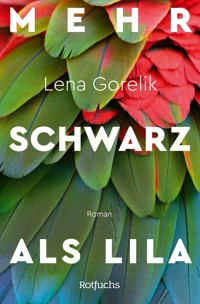

Lena Gorelik, 1981 in Sankt Petersburg geboren, kam 1992 mit ihren Eltern nach Deutschland. Mit ihrem Debütroman «Meine weißen Nächte» (2004) wurde sie als Entdeckung gefeiert, mit «Hochzeit in Jerusalem» (2007) war sie für den Deutschen Buchpreis nominiert. Ihr Roman «Die Listensammlerin» (2013) wurde mit dem Buchpreis der Stiftung Ravensburger Verlag ausgezeichnet. 2015 erschien «Null bis unendlich», der vielgelobte Roman «Mehr Schwarz als Lila» (2017) war für den Deutschen Jugendbuchpreis nominiert. Lena Gorelik lebt mit ihrer Familie in München.

Impressum

Die Arbeit der Autorin an diesem Buch wurde vom Deutschen Literaturfonds gefördert.

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Juni 2021

Copyright © 2021 by Rowohlt · Berlin Verlag GmbH, Berlin

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Covergestaltung any.way, Barbara Hanke/Cordula Schmidt,

nach einem Entwurf von Anzinger und Rasp, München

Coverabbildung Unsplash

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

ISBN 978-3-644-00878-6

www.rowohlt.de

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Маме и папе.

Спасибо Вам. За абсолютно всё.

Каждый пишет, что он слышит,

Каждый слышит, как он дышит,

Как он дышит, так и пишет,

Не стараясь угодить.

Булат Окуджава

Jeder schreibt, wie er hört,

Jeder hört, wie er atmet,

Wie er atmet, so schreibt er,

Versucht nicht, zu gefallen dabei.

Bulat Okudzhava

Я

Я heißt: ich. Ausgesprochen: ja.

Ich heißt auf Russisch Я, ein Buchstabe nur. Der letzte im Alphabet. So wurden wir auch groß und erzogen:

«Я – последняя буква в алфавите.»

«Ich ist der letzte Buchstabe im Alphabet.»

Das hat dann jedes

ich will

ich mag

ich muss

ichichich

mit einer Faust erschlagen. Die Ordnung der Buchstaben, die uns Kindern den Egoismus austrieb, in aller Seelenruhe.

Ich erinnere mich, meistens leise.

«Ich will aber …»

«Ich ist der letzte Buchstabe im Alphabet.»

Ich will aber: diese Geschichte erzählen. Ich wünsche, dass diese Geschichte mir gehört.

Heute bin ich für diesen Satz dankbar, natürlich. Dankbar, aber danke sage ich nicht. Hoffe wahrscheinlich, dass meine Eltern einfach wissen, oder aber ich denke zu wenig an sie. Jetzt versuche ich, es den Kindern weiterzugeben. Nur diesen Satz,

«Я – последняя буква в алфавите»,

den lasse ich weg. Wir sprechen meist eine andere Sprache. Wir haben keine gemeinsame Muttersprache, meine Kinder und ich. Wenn sie weinen oder wenn sie schlafen, flüstere ich ihnen auf Russisch zu, streichelnde Worte. Es gibt mehr Platz für Zärtlichkeit in der russischen Sprache. Auf Deutsch bringe ich ihnen bei, die Stimme auch für sich selbst zu erheben.

Я heißt: ich.

Wie die Erinnerung manchmal das Jetzt übertönt. Wie sie sich über alles legt, wie ein Dickicht aus Verletzungen, Mustern und Fragen. Wie ich nicht mehr weiß, wer ich wurde und wann. Und ich dennoch beginne zu erzählen. Und mich erinnere, an diesen Satz,

«Я ist der letzte Buchstabe im Alphabet»,

wie ich mich erinnere, leise, an alles.

«Ich habe im Internet gelesen», sagt mein Vater, die Arme vor der Brust verschränkt, «dass du ein neues Buch schreibst.»

Er sitzt im Schreibtischstuhl, ein schwarzer Chefsessel aus Kunstleder. Ich besuche meine Eltern, liege auf dem Bett, auf der synthetischen Tagesdecke, auf dem Rücken, die Knie angewinkelt. Habe die Arme ebenfalls verschränkt, unter dem Kopf. Zwischen uns versuchen Erwartungen, die Stille zwischen Frage und Antwort auszufüllen. Schwirren zischend.

«Was hast du wo gelesen?»

Ich wackle mit den Zehen, die Socken gestreift. Minuten ticken davon.

«Dass du ein neues Buch schreibst. Dass du irgendwo aus dem neuen Buch gelesen hast. Weiß nicht mehr, wo genau ich das gelesen habe, aber generell weiß ich genau, dass ich es gelesen habe.»

«Ich weiß auch nicht, wo du das gelesen hast.»

«Wo, das ist auch nicht wichtig. Wichtig ist: Schreibst du?»

«Nein, ich schreibe nichts. Wann soll ich denn schreiben, du siehst doch, wie mein Leben ist.»

Ich wackle mit allen Zehen. Mein Vater sieht nichts von meinem Leben.

Seit ein paar Jahren macht mein Vater Kunst. Aus Urlauben, in die er alleine fährt, ohne meine Mutter, im späten Herbst, im frühen Frühling, immer dann, wenn die Sonne nicht mehr oder noch nicht brennt, ans Meer, für eine Woche, nach Portugal am liebsten, und manchmal an die Nordsee, bringt er Muscheln, Steine, Seesterne, getrocknete Algen mit. Alles, was das Meer zu geben hat. Wickelt die Stücke in Kleidung, damit sie im Koffer nicht brechen, die Hände zittern dabei. Ich stelle ihn mir vor, wie er ein Hemd auf dem Hotelbett ausbreitet und eine Muschel nach der anderen vorsichtig darauflegt, es dann so zusammenrollt, dass sie nicht aneinanderknallen können. Wie er das Hemd in den offenen Koffer legt, obenauf. Mein Vater ist es, der mir das Packen beibrachte, unten die schweren Dinge, Platz sparend, klug. Alles muss klug sein bei meinem Vater, с умом, «mit Bedacht. Wozu hast du denn einen Kopf?»

Nur, dass da kein Zweifel aufkommt: zum Denken. Mein Vater packt die Muscheln und die Seesterne und alles andere mit Bedacht ein, nimmt sich Zeit, er hat sie. Er muss pünktlich zum Mittag- und Abendessen im Hotelrestaurant sein, sonst ist da nichts, kein Zeitdruck. Er möchte eigentlich gar nicht nach Hause zurück, möchte hier bleiben, am Meer.

Zu Hause macht er aus diesen Mitbringseln Kunst. Ich stelle ihn mir vor, meinen Vater. Wie er den Strand entlangläuft, in seinen Turnschuhen. Er spürt nicht die Sandkörner an den Fußsohlen, will sie gar nicht spüren. Weiß nicht, dass seine Tochter, sobald sie das Meer sieht, bei jedem Wetter die Schuhe auszieht, um die Füße in den Sand zu graben, dass sie auch im Winter barfuß ins Meer läuft, bis die Jeans nass ist und klebt, bis der feuchte Sand zwischen den Zehen steckt. Mein Vater läuft nur. Blickt vielleicht manchmal hinaus aufs brodelnde Meer, braunschmutzige Gischt, Schiffe. Geht nicht ins Wasser, schwimmt nicht. Denkt vielleicht, wenn er aufs Meer blickt, rückwärts, an die Zeit, als er auf einem sowjetischen U-Boot stationiert war, unter Wasser arbeitete und lebte und Sehnsüchte nach Zuhause beiseitewischte, er denkt, meine ich zu wissen, nicht im Leben nach vorn. Meistens aber zielt der Blick nach unten, vor die Füße. Auf den Strand, er sucht Muscheln, Seesterne, Steine. So denke ich ihn mir, meinen Vater. Zu kleinen Wunderwerken verbogene Muscheln, Steine mit Mustern, die das Meer gezaubert hat, er beugt sich hinunter, obwohl ihm das nicht so leicht fällt, das Hinunterbeugen, hebt eine Muschel auf, begutachtet sie von allen Seiten. Steckt sie, wenn sie wundersam genug ist, in eine Plastiktüte. Die Tüte wird immer schwerer; der Wind, der ihm in den Nacken weht. Das Meer rauscht geschäftig. Hat er Kopfhörer im Ohr, hört er Musik, dieses eine Lied des russischen Sängers, den er so mag. Der Sänger ist vermutlich in seinem Alter, er hat graue Haare und einen georgischen Akzent.

«Mои года, моё богатство.»

«Meine Jahre, mein Reichtum»,

hört er, und dann denkt er über seine Jahre nach, alles, was sich angesammelt hat an Erfahrungen, Wissen, Entbehren. So denke ich ihn mir. Denkt er vielleicht an mich, seine Tochter, denkt er mich, wie ich ihn denke? Wir denken uns, aber kennen uns zu wenig, lieben uns, ohne uns kennen zu müssen, endlos.

Ich muss diese Worte schreiben, um mir zu wünschen, mit meinem Vater an den Strand zu gehen, schöne Muscheln für ihn zu suchen. Ich wäre nach wenigen Minuten vermutlich gelangweilt.

Wenn er den Blick vom Meer abwendet, sieht er die Hotelklötze an der Promenade, und sein Hirn fängt sofort an zu rechnen, wie viele Stockwerke, wie viele Fenster, wie viele Zimmer, wie viel Euros pro Zimmer, wie viele Menschen. Eine Woche lang ist mein Vater meist fort, sieben Tage, an denen er Muscheln sucht und sich an der Vielfalt der Hotelbuffets erfreut und daran, einfach zu essen: keine Cholesterinwerte, kein krankes Herz, keine Jahre, die man an den grauen Haaren abzählen könnte, niemand, der ihn ermahnt. Stille; manchmal ruft meine Mutter ihn an. Er spricht in diesen Tagen mit niemandem, muss mit niemandem sprechen. Den Kellnern nickt er zu, brummig. Auf dem Hotelzimmer löst er Sudokus, er mag die schwierigsten Hefte. Oder er liest. Wie viele Jahre war ich nicht mehr mit meinem Vater am Strand, wie viele Jahre bin ich nicht mehr neben ihm im Zug gesessen, habe mit ihm Karten gespielt, Schach, Spiele, die einen zum Denken zwingen. Alles andere wäre ja Zeitverschwendung.

«Muss man da denken?»

So wurden Spiele für mich als Kind ausgesucht.

«Hast du gut nachgedacht über diesen Zug?»

Bei jedem Spiel, jedem Zug diese Frage. Heute hat er nur noch eine Frage an mich:

«Ну, какие задания тебя ждут?»

«Nu, welche Aufgaben warten auf dich?»

Wir spielen keine Spiele mehr, und meine Kinder beschweren sich, dass Opa die Spiele zu ernst nimmt, die er mit ihnen spielt, er kann nicht verlieren. Ich will nicht, dass immerzu Aufgaben auf mich warten, aber ich weiß nicht, wie ich das meinem Vater erklären soll.

Zu Hause setzt er sich an den Tisch in seinem Zimmer, der mit einer bunten Plastikdecke bedeckt ist. Legt noch eine Schicht Zeitungspapier drauf, breitet seine mitgebrachten Schätze aus. Muscheln, Steine, Wurzeln, Holz, Seesterne, Algen, alles, was er gefunden hat. Ordnet sie, setzt sie zu Mustern zusammen, klebt sie auf Kartonpapier fest. In vergoldeten Rahmen, die er auf Flohmärkten kauft, hängen sie dann später an der Wand seines Zimmers.

«Das gefällt mir sehr», sage ich.

«Wenn du willst, kannst du es mitnehmen.»

Ich muss beginnen, diese Worte zu schreiben, um zu denken, beim nächsten Besuch nehme ich tatsächlich eins mit. Muss ihn aufschreiben, meinen Vater, um mich nicht mehr zu fragen, wohin dieses Bild in meiner Wohnung passen soll.

An der Wand in der Küche hängen Kalender, die ich jährlich für meine Eltern gestalte: mit Bildern und lustigen Zitaten der Kinder. Da hängt auch eine Küchenschürze, mit kleinen Nadeln an die Wand gepinnt, die habe ich ebenfalls mit Bildern der Enkel bedrucken lassen. Er verwendet sie nicht beim Kochen: Da sind doch die Enkel abgebildet. Die Tür zur Speisekammer steht offen. An der Innenseite hängt ein Zettel, auf den mein Vater mit seinen ordentlichen, eckigen Buchstaben «Gorelik» und «Keller» geschrieben hat, darunter sind Daten notiert. Verblichenes Papier, die Zahlen mit geraden Strichen gezeichnet. Wie geometrische Formen hängen sie an unsichtbaren, linealgeraden Fäden, obwohl das Papier blank ist.

«Was sind denn das für Daten? Kehrwoche?», frage ich.

«Nein, das sind die Tage, in denen wir dran sind und den unteren Keller zum Wäscheaufhängen benutzen dürfen. Seit fünfzehn Jahren wohnen wir hier, aber den haben wir noch nie genutzt.» Er bestreicht eine weiße Brotscheibe mit Butter.

«Und warum nicht?»

«Ach, die hängen ihre Sachen so ordentlich, so gefaltet auf.» Er meint die Deutschen, die anderen Hausbewohner. «Wir nicht. Wir machen es irgendwie, wie es gerade kommt. Peinlich. Wir hängen alles hier auf, in der Wohnung.»

«Ist doch egal, was die über euch denken», sage ich. Erwarte von ihm keine Antwort. Es kommt auch keine. Er nimmt sich die nächste Brotscheibe und bestreicht sie mit Butter. Später kommen rote Fischeier darauf, eine Spezialität, die auf Russisch «roter Kaviar» heißt. Es gab ihn früher an Feiertagen, Geburtstagen, Jahrestagen, Silvester. Heute bin der Feiertag ich, weil ich meine Eltern besuche. Ich stibitze so eine Brotscheibe.

«Warte, bis wir uns an den Tisch setzen», sagt mein Vater. Seit fünfzehn Jahren wohnen meine Eltern in dieser Wohnung, und jedes Jahr schreibt mein Vater ordentlichst auf, wann sie an der Reihe sind, die Waschküche, deren Namen er nicht kennt, zu benutzen, obwohl sie das kein einziges Mal tun. Die Liste pinnt er an den Ecken mit bunten Reißnägeln fest. Zwei rote, ein grüner, ein gelber. Ich schließe, bevor ich die Küche verlasse, die Speisekammertür.

«Wenn wir uns an den Tisch setzen, esse ich einfach noch eins.»

Heute hat mein Vater zwei Fragen an mich.

«Du kannst mir auch zweiundzwanzig stellen oder auch zweihundertzweiundzwanzig», antworte ich. Er steht an der Spüle und schält Kartoffeln mit einem kleinen Messer. Im Nacken weicher, grauer Flaum, während die Augenbrauen buschig sind, wütend. Ich gieße Teewasser in die große rote Tasse, die ich meiner Großmutter einmal aus Kanada mitbrachte, weil sie sich beschwerte, dass die deutschen Tassen zu klein seien für Tee. Im weißen Porzellan an den Innenseiten Teespuren, gräuliche Kratzer, die die Spülmaschine nicht mehr wegbekommt. Sie fallen nur mir auf, wie mir auch sonst zu viel hier auffällt. Den anderen falle nur ich auf.

«Als Erstes», beginnt mein Vater, «wie steht es mit deinen Messern?»

«Meinen Messern geht es gut.»

Vor einem Jahr hat mir mein Vater ein Messer geschenkt, extrascharf. Nach dem ersten Einsatz rief ich ihn begeistert an, um mich zu bedanken. Daran erinnert er sich, wie seine Tochter ihn anrief, um danke für ein Messer zu sagen.

«Sind sie scharf?»

Ich habe nicht darüber nachgedacht, über den Schärfegrad meiner Messer.

«Wahrscheinlich nicht», beantwortet er seine eigene Frage, er weiß, es ist kein Mann im Haus, um die Messer der Tochter zu schärfen, und er legt die Kartoffel auf die Spülablage und wischt sich die Hände an einem Küchenhandtuch ab. Öffnet eine der Küchenschranktüren. Holt ein nagelneues, noch verpacktes Messer hervor.

«Hier, nimm, das ist scharf», er streckt es mir entgegen, «aber die Kinder müssen damit aufpassen.» Dann greift er wieder zu der halb geschälten Kartoffel.

«Oh, vielen Dank, das ist toll», sage ich. «Die Kinder wissen, dass sie nicht an die scharfen Messer dürfen.» Ich ziehe den Teebeutel aus dem Tee und öffne die Schublade mit der Zuckerdose.

«Und die zweite Frage?»

«Die zweite Frage ist: Was für Aufgaben stehen dir bevor?»

Heute ist ein Tag, an dem mein Vater zwei Fragen an mich hat.

Wenn ich auf der Couch meiner Eltern sitze, deren Farbe man wahrscheinlich aprikosenfarben nennt, wenn ich die Füße auf den mahagonibraunen Couchtisch lege, was ich vermutlich nicht darf, aber keiner sagt etwas, weil ich da bin, und weil ich so selten da bin, ist es still im Kopf, endlich. Immer wieder erhebt sich jemand, um mir einen Tee oder etwas zu essen zu bringen, um Obst für mich zu waschen, in kleine Stücke zu schneiden, während ich wiederholt sage, dass ich kein Obst will. Wenn ich durch die russischen Fernsehprogramme zappe, amüsiert, verwundert, fasziniert, wenn mein Vater mir etwas erklärt, was ich nur mit einem Ohr höre. Wenn meine Mutter, die sich nun endlich neben mich setzt, nachdem sie die Schale mit dem kleingeschnittenen Obst und den Teller mit dem großen Kuchenstück – «Nimm nicht so viel, lass das doch für sie, es ist ihre Lieblingstorte», sagte sie vorhin zu meinem Vater – und die große rote Canada-Teetasse vor mir abgesetzt hat.

«Und was ist mit meiner Lieblingstorte?», hatte mein Vater gekontert. Wenn meine Mutter mich fragt, ob ich die Person kenne, die da auf dem Bildschirm im russischen Programm etwas erzählt.

«Nein.»

«Kennst du nicht? War ganz berühmt, war sehr wichtig zu unserer Zeit.» Sie unterscheiden sich, meine Zeiten und die meiner Eltern. Und die Personen, die wir im Fernsehen erkennen, ebenfalls. Ich nehme mir noch ein Stück Torte. Über dem Fernseher Bilder von Kindern und Enkeln. Meine Mutter wechselt die Bilder immer wieder aus, ersetzt sie durch neue, achtet stets darauf, gerecht zu sein: von jedem gleich viele. Ich zähle nach, versuche, sie bei einem Fehler zu erwischen.

«Bleib sitzen», sagen sie zu mir, wenn ich aufstehen will, um etwas zu holen. Ich bleibe sitzen. Sitze zwischen meinen Eltern, und ein Sänger, der schon in meiner Kindheit alt wirkte, erzählt aus dem Fernsehen Erinnerungen ins Zimmer hinein, die sich mit den Erinnerungen meiner Eltern decken. Ich esse jetzt doch ein paar Obststücke, es schadet ja nicht.

«Willst du noch mehr Aprikosen?», fragt meine Mutter.

«Nein, danke. Das reicht mir.»

«Hol ihr noch mehr Aprikosen.»

«Sie will doch nicht.»

«Vielleicht nimmt sie ja doch noch ein paar.»

Ich sitze immer noch zwischen meinen Eltern.

«Hast du Pläne, ein Buch zu schreiben?», fragt mein Vater. Ich schreibe nichts. Ich schreibe über dich, über uns. Ich schreibe uns auf, ich erzähle von mir, ich kann dich nicht weglassen, ich bin, weil ihr seid, und wir sind, auch wenn du die Arme verschränkst und ich mit den Zehen wackle. Was schreibe ich, wenn ich versuche, nicht zu viel zu erzählen?

«Ich weiß nicht, was für Pläne ich habe.»

Die schönen Dinge

An der Wand rechts von meinem Schreibtisch hängt ein schmaler Schrank. Eine Art Regal mit verglasten Türen. Ein Schränkchen, könnte man sagen. Ich habe ihn in Amsterdam, im Regen gekauft.

Es regnete geradezu überall: an diesem Nachmittag, in jenen Tagen, in uns auch. Trostlose, wortlose Zeit. Ein hundert Jahre alter Arzneischrank aus England, irgend so eine Kolonialgeschichte, die ich vergessen habe, wahrscheinlich, weil ich mir vornahm, sie mir auf jeden Fall zu merken. Die erste Antiquität, die ich mir jemals geleistet habe. Die einzige bisher. Vierhundert Euro, ich hatte das Geld eigentlich gar nicht. Meinen Eltern sagte ich zweihundert, sie hätten das Doppelte nicht verstanden, die vier, die Nullen. Für einen Schrank, in den man nichts reinstellen kann, so schmal ist der. Zweihundert für so einen Schmuckschrank, verstehe da einer die Tochter.

«Wozu braucht sie ihn?», sagt mein Vater vielleicht zu meiner Mutter, er sagt es so, dass die Frage eine Aussage ist.

«Er ist wirklich schön. Er passt zu dir», erklärt meine Mutter. Gibt sich wie immer solche Mühe zu verstehen, wer ihre Tochter ist. Ich habe keine Worte dafür, wie leid es mir tut, dass es sie Mühe kostet.

Meine Eltern haben recht, in den Schrank passt wirklich nicht viel. Ein paar Bilder, ein paar Bücher mit dem Cover nach vorn aufgestellt, so schmal ist der Schrank. Briefe, Steinchen, ein kleiner Elefant, der noch mit ein paar letzten Mosaikperlen besetzt ist, die anderen sind ihm in einem anderen Land verloren gegangen. Wir haben so viel auf dem Weg verloren, da zählen die Mosaiksteinchen nicht. Meine Mutter denkt, vielleicht auch uns. Die Familie haben wir verloren, alles, was wir einmal waren an Gefühl. Den Zusammenhalt, dieses Gefühl:

Мы вместе.

Wir, gemeinsam. Ich renne vor diesem Gefühl davon, schreie ein Ich in den Wind hinter mir.

Ein gefalteter Papierkranich im Schrank, ein Origami-Kunstwerk, das mir eine hundertjährige Teilnehmerin einer Schreibwerkstatt einmal schenkte, sie faltete diese Kraniche, um ihre Hände zu bewegen, an die fünfhundert Stück im Jahr. Ein golden bemalter Buddha, den mir mein Vater aus China mitbrachte. Eine kaputte sowjetische Spielkonsole, früher mein Stolz. Ein alter Messingbecher für Shabbes-Wein, Marke Erbstück, dein Urgroßvater im Schtetl, sagte meine Mutter, als sie ihn mir übergab. Eine alte Holzkiste aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs, in die ein kyrillischer Text eingeritzt ist. Drei Ls aus Playmais, gelb, grün, rosa, das rosafarbene bereits zerbrochen, eine Papierblume und ein gebasteltes Eis, Dinge der Kinder. Die abgelegten Eheringe. Was macht man sonst mit denen, man schmeißt sie nicht einfach in den Müll. Eine mit Füller und in ordentlicher Schreibschrift auf Linienpapier notierte Geschichte, eine der ersten, die ich auf Deutsch schrieb. Sie handelt von Zwillingen, die aus einer sehr reichen Familie kommen. Auf den ersten Seiten Beschreibungen des Hauspersonals, des Chauffeurs. Sie erzählen mehr über meine kindlichen Wünsche als über mögliches Talent. Im Asylantenwohnheim geschrieben, am Tisch zwischen den Wörterbüchern, mit deren Hilfe meine Eltern Deutsch erlernten, und den Resten vom Mittagessen.

Die Tochter, ohne richtige Arbeit, aber mit Schrank an der Wand. Das ist vermutlich, was mein Vater denkt. Also ja, sie schreibt Bücher, aber was ist denn mit richtiger Arbeit, und was ist denn mit den Notwendigkeiten des Lebens, dem Geld. Sie hat noch nichts über die Pflichten im Leben verstanden und dass das Leben kein Spaß ist, diese Tochter, die im schlimmsten Fall sogar Bücher schreibt, in denen sie vorkommen, die Eltern. Sie hat immer noch nicht gelernt, im richtigen Moment zu schweigen.

Ich tue meinen Eltern, wahrscheinlich wie häufig, vielleicht wie immer, mit dieser Vorstellung unrecht.

«Willst du nicht mal einen schwedischen Krimi schreiben, die verkaufen sich so gut», fragte einmal mein Va- ter.

«Kauf dir lieber einen Schrank mit Stauraum, es kommen doch immer wieder Sachen dazu. Du kaufst doch immer wieder irgendwelchen Krams, wo willst du das denn alles lagern?», sagt mein Vater. Er hat Angst um mich. Deshalb die Frage: «Welche Aufgabe steht dir als Nächstes bevor?»

Es ist nie eine Frage nach mir. Persönliche Fragen, die Frage nach Träumen, sind ein Privileg, das steht uns nicht zu. Für so etwas sind wir nicht die richtigen Leute.

Ich schreibe lange Zeit nichts, suche nicht nach Worten. Passe auf, dass ich keine Sätze bilde.

Die Bezahlung des Antiquitätenschranks mit Karte, die Lieferung hundert Euro extra, darauf kommt es dann auch nicht mehr an. Während ich mir äußerste Mühe gebe, in jeden Tastenzifferdruck bei dieser Kartenzahlung den Anschein zu legen, als wäre es eine Alltäglichkeit für mich, im Regen ein Antiquitätengeschäft in Amsterdam betreten, einen antiken Hängeschrank mit Kolonialgeschichte erwerben, nur mal so, weil er mir gefällt, mich nach den Lieferbedingungen erkundigen, Spedition, eines dieser erwachsenen Worte, steht sie draußen. Im Regen. Die zwei Verkäufer, mit denen ich scherze, als täte ich ständig auch das, mit Antiquitätenverkäufern scherzen, zwei, die ich mir als Marokkaner merke, obwohl sie mit großer Sicherheit genau das nicht sind, freuen sich, ein gutes Geschäft gemacht zu haben; was weiß denn ich, ob und wie man mit Antiquitätenverkäufern in Amsterdam handelt und was so ein Schrank kosten darf. Was ich auch nicht weiß, nicht wissen will: wie sie im Regen weint, haltlos vielleicht.

Das Antiquitätengeschäft verlasse ich mit zusammengetackerten Papieren. Die Lieferbedingungen, die Rechnung, eine Visitenkarte der beiden, die keine Marokkaner sind. Im Regen sehen die weißen Buden, die sich in die Straße reihen, Poffertjes verkaufen und Filterkaffee in Pappbechern und gehäkelte Mützen und Ledergürtel, irgendwie verloren aus, als wüssten sie nicht, warum sie hier stehen. Wie Kinder, die nicht abgeholt worden sind. Die zusammengetackerten Papiere stecke ich in den Rucksack, sonst werden sie naß.

Mir fällt Weinen schwer. Das kommt mir wie ein eingebauter Fehler vor, all die ungeweinten Worte.

In so einem hippen Amsterdamer Laden, der Hummus cremig und weich, kleine Tische aus unlackiertem Holz, handbemalte Schalen für den Tee. Ein Typ mit Wollmütze und eine junge Schöne mit kahlgeschorenem Kopf hinter der Bar, da sehen die Augen gleich viel dunkler aus. Egal, welche Augenfarbe man hat, das macht das Fehlen von Haaren, diese minikleinen Stoppeln machen das.

Sie mag den Hummus genau so, weich und cremig, mir ist er nicht knoblauchscharf genug. Sie fragt mich, ob ich die kahlgeschorene Frau sexy finde, ich antworte, na, den Typ mit Wollmütze sicherlich nicht. Wir bleiben noch ein bisschen sitzen, nachdem wir die Falafel aufgegessen haben. Beobachten die Leute, am Nebentisch zwei hübsche junge Mädchen, sie sprechen aufgeregt miteinander, lachend. Wir sprechen über sie, über diese Mädchen, wir sprechen über nichts. Verhindern die Stille. Es regnet, wir wissen nicht, wohin, lassen uns nicht einmal treiben. Ich kaufe diesen schmalen, alten Schrank. Wir warten einfach, irgendwann ist Sonntag.

Später versuchen wir im viel zu schönen Hotelzimmer mein iPad an den Fernseher anzuschließen, um Netflix auf dem großen Bildschirm gucken zu können. So ist das, an diesem Wochenende, alles ist trostlos. Das mit dem Fernseher klappt natürlich auch nicht. Die Amsterdamer Kanäle wie immer schön, diese Fäden, die das Wasser durch die Stadt zieht. Und auch die schmalen, romantischen Brücken, auf denen wir manchmal stehen bleiben, ohne zu sprechen.

«Weißt du schon, was du in diesen Schrank stellst?», fragt sie einmal.

Ich sage nichts. Sage dieses Wort nicht: Erinnerungen, das wäre irgendwie zu einfach.

Der antike Hängeschrank, den ich für vierhundert Euro in Amsterdam im Regen erwerbe, wird drei Wochen später geliefert. Es klappt nicht gut mit der Spedition. Mehrmals kündigen sie an, den Hängeschrank morgen, übermorgen, heute Nachmittag bringen zu wollen, tauchen aber zu den vereinbarten Zeiten nicht auf. Ich telefoniere erst den Fahrern, dann der Spedition selbst hinterher, um einen neuen Liefertermin zu vereinbaren. Die Frau, mit der ich spreche, hat einen Akzent, den ich nicht einordnen kann. Sie findet, es sei meine Schuld, dass das mit der Lieferung nicht klappt.

Nun hängt er da, dieser Schrank, rechts vom Schreibtisch. Ich musste jemanden bezahlen, der ihn anbringt, es war gar nicht so einfach. Altes Holz, das genau deshalb schön ist, weil alt, wie meiner Großmutter Falten. Sie hatte am Ende so viele, eigentlich nur noch.

Бабуля. Babulja. Die Koseform von Großmutter. Oma ist als Rufname ein Dreck dagegen.

Бабуля.

Der Schrank: zwei Türen, beide verglast. Drei schmale Regalböden aus Glas darin und dann noch der Boden, also vier Stockwerke quasi. An einer der Türen ein Griff, bronzefarben, angenagelt. Ganz oben, das Zierlichste an diesem Schrank, so herrlich fragil: ein winziges, gezacktes, dunkel gewordenes Blättchen aus Metall, das die Türen geschlossen hält. Vom Baum gefallen, so zart. Oder eben so stark. Allen, die mich besuchen, fällt das Blättchen zuerst auf, sie loben es in vielen Worten.

Es ärgert mich ungemein, dass mir selbst das Blättchen erst später aufgefallen ist. Dabei meinte ich, über die schönen Dinge etwas gelernt zu haben.

Der Schrank hängt rechts vom Schreibtisch. Ein Altar, der mein Leben erzählt. Erinnerung, in Gegenstände gequetscht, als ließe Erinnerung sich zähmen.

Meine Mutter weint, als sie den Schrank sieht, des Inhalts wegen. Die alten Schwarz-Weiß-Bilder, Briefe, der mosaikbesetzte Elefant, der meinem Onkel, und der Messingbecher, der meinem Urgroßvater gehörte. Vielleicht hat sie doch noch einen Sinn für die Familie, die Tochter, vielleicht weiß sie doch, was Vergangenheit ist, vielleicht kann sie deren herrliche Schwere spüren. Sie weint noch einmal, als sie den Schrank stolz der Freundin des Vaters meiner Kinder präsentiert, der Freundin ihres ehemaligen Schwiegersohnes also. Es ist ein wenig kompliziert bei uns mit dem, was wir als Familie verstehen. Ich sehe meiner Mutter zu, wie sie sich von Herzen Mühe gibt, all das zu begreifen. Es muss einsam sein, ihren Freunden, der Verwandtschaft nichts über die Familie der Tochter erzählen zu können. Immer häufiger legt sie sich auf das Sofa und schließt die Augen erschöpft. Es ist das Alter, aber irgendetwas in mir flüstert, dass ich das bin. Den Schrank präsentiert sie, als hätte sie ihn selbst konstruiert, gebaut, die Bretter zurechtgesägt, zusammengenagelt, geschliffen, lackiert, was man so machen muss, wenn man einen Schrank baut. Für die Dinge unserer Familie.

Beinahe alle Gegenstände in diesem Schrank sind schwarz-weiß, es gibt wenig Farbe. Die meisten habe ich aus meiner Kindheit mitgebracht. Als sei danach nichts mehr viel passiert. Alles, was später kommt, ist ein Danach, ein Daraus.

Die schönen Dinge im Leben muss ich mir selbst beibringen. Einen alten Flohmarktstuhl von einem schönen alten Flohmarktstuhl zu unterscheiden, zum Beispiel. Details zu sehen, das bronzene Blättchen an der Verriegelung des Hängeschranks, überhaupt den Hängeschrank unter den Antiquitäten, ein Antiquitätengeschäft in einer Stadt. Da, wo ich herkomme, kennen wir keine Details und von Dingen nicht die Schönheit, wissen aber, wie man der Bedeutung hässlicher Dinge hinterherweint. Wir suchen in Dingen dieselben Gefühle, die wir auch in Menschen suchen, sie müssen groß sein, erfühlbar. In Wohnzimmervitrinen stellen wir sie aus, zwischen gekauftes Vorzeigeleben: der Eiffelturm aus Plastik, ich war schon mal in Paris, ein Buddha, den mir jemand aus China mitbrachte. China, kommt Buddha nicht aus – egal, den hat jemand mitgebracht, deshalb steht da der chinesische Buddha. Zwischen dem Eiffelturm und dem Buddha Bilder: verstorbene Eltern, verlorene Brüder, schwarz-weiße Erinnerungen, Medaillen aus dem Krieg, lächelnde, aber immer ordentlich frisierte Kinder, Zukunft. Russische Schränke: Ansammlungen von mit Bedeutung beladenen Dingen, kleine Museen des Seins. Sie sammeln Staub, sammeln Leben. Und ich kaufe mir einen Hängeschrank aus der Kolonialzeit, in Amsterdam. Lasse jemanden kommen, der ihn an der Wand anbringt. Das erkenne ich inzwischen, dass der Schrank schön ist. Stelle Erinnerungen hinein, Gegenstände, die nicht schön sein müssen, um hineingestellt zu werden. Wie all jene, mit denen ich aufgewachsen bin.

Die deutsche Sprache habe ich mit den Ohren aufgesaugt, ein Wort nach dem anderen, auf der Zunge gekostet, geschmeckt, gefaltet, abgelegt, zum sorgfältig ausgesuchten Zeitpunkt hervorgeholt wie ein schönes Kleidungsstück zu Feiertagen. Nun, da die Sache mit der Sprache erledigt ist, sauge ich mit den Augen auf, lerne, schön von nicht schön zu unterscheiden, lerne, mich schwarz und dunkelblau zu kleiden, bis meine Mutter sich beschwert, wenn sie meine Sachen bügelt:

«Da ist überhaupt keine Farbe in deinem Schrank. Als wärest du traurig, irgendwie.»

Ich weiß nicht, ob ich traurig bin; ich bin jetzt elegant, sagte man mir. Ich sage meiner Mutter, dass mir das so gefällt, sage nicht, dass ich versuche zu gefallen. Weiß nicht mehr, wem ich gefallen wollte, schaue mich in meiner Wohnung um. Kaufe einen antiken Hängeschrank aus der Kolonialzeit.

Was ich mir nicht selbst beibringen muss, was sie mir gezeigt haben: die Liebe zu lieben.

Russische Liebe. Ich liebe: mich zu wenig oder nur an manchen Tagen. Die Kinder liebe ich selbstverständlich und leicht, wenn wir in den Sommerregen hinausrennen, um nass zu werden und «Sommerdusche» zu rufen, und wenn ich zusehen darf, dass sie Menschen sind, dass sie eigen sind. Genauso selbstverständlich schmerzt diese Liebe.

Meine Eltern, aber sie können meine Liebe nicht lesen. Glaube ich, befürchte ich, meine ich zu wissen. Meine Familie, auch wenn es meinen Eltern manchmal schwerfällt, sie zu verstehen.

Alles, was noch kommt, genau deshalb, weil noch.

Ich liebe immerzu, aber ich mag nicht viel. Es scheint mir beinahe bedeutungslos, zu mögen. Eine westliche Zeitverschwendung.

Veilchen und Weissagungen

Ich grüße dich, Ritotschka!

Ich gratuliere dir zum glücklichen Ereignis. Wie sehr ich doch die Nase voll habe von diesen primitiven, gefühllosen Bauerntölpeln. Und wie sehr sehnt sich die Seele doch nach etwas Zartem, Feinem, Gutem, Leichfüßigem und Kokettem, Klugem von Natur aus – als Gegensatz zu sinnierend! –, Lebensfrohem, Naivem bis zur Unschuldigkeit, nach etwas, das die platten Gesetze des vulgären, gräulichen Spießertums noch nicht angenommen hat.

Und das ist deine Tochter. (Dieser Satz ist nachträglich zwischen die Zeilen eingefügt.)

Wie einfach und wundervoll doch die naive Kindheit der Menschen ist. Dir steht bevor, ihre wichtigste Begleiterin in dieser frühen, antiken Stunde zu werden. Soll ihr Leben süß werden wie diese Pralinen (die der Verfasser dieser Zeilen der jungen Mutter ins Krankenhaus schickte),aber auch nicht ohne eine zitronige Bitterkeit. Soll dieser bittere Samen als ein ranker Lotus aus Schmerz, Mitgefühl, Kraft, Poesie ersprießen. Auf dass sie sich vor nichts fürchtet: nicht vor starken Menschen, nicht vor starken Stürmen, nicht vor heimtückischer Zugluft. Die Götter werden sie begleiten. Und dann wehen ins offene Fenster – nicht Wind, sondern eine Brise, nicht Zugluft, sondern der frische Hauch der Veränderungen und zur richtigen Stunde gute Schutzengel, die immer die frohe Botschaft bringen … heute überbringe ich die frohe Botschaft.

Soll sie Poetin werden, für sie ist es noch nicht zu spät. Soll sie glücklicher werden als wir alle. Wir werden ihr ein winziges bisschen helfen, sie anstupsen. Aber wir stören sie nicht. Soll sie Veilchen und Gänseblümchen lieben, um sich herum und in sich, denn Nelken und Tulpen wurden schon von Menschenhand berührt, gezüchtet. Freiheit, Unabhängigkeit, ewige Weiblichkeit. Ich überbringe die Botschaft von der glücklichen und dankbaren Mutterschaft, die dir vorherbestimmt ist und einzig und allein vor dir erfüllt wird.

Ich erinnere mich an deine Kinderaugen und wünsche ihr die gleichen.

Ich schenke euch einen großen Veilchenstrauß.

Immer bereit zu allen Diensten.

Ich küsse euch.

Euer Ljowa.

Лёва.

So wurde ich im Leben begrüßt, mit diesen Zeilen meines Onkels, einer Packung in einer sowjetischen Fabrik nach einem niemals eingehaltenen Fünfjahresplan hergestellten Pralinen und einem «großen Veilchenstrauß». Die Pralinen wurden gegessen, schmolzen vermutlich auf der wenig verwöhnten Zunge, der Veilchenstrauß wurde nach ein paar Tagen in der Abfallsauganlage des Hochhauses entsorgt, aber die Zeilen, die rennen mir immer noch hinterher. Warten um die Ecke, kennen meinen Namen, kreischen meinen Namen, flüstern Erwartungen, kennen meine Angst.

Das ist meine Geschichte.

Ich schreibe sie auf, in der Sprache, die mir am besten gehorcht. Ich schreibe Worte auf, verletze Menschen, weiß Liebe, spüre Respekt, streiche weg, gehe zurück, bleibe stehen. Murmle Entschuldigung, zwischen die Zeilen hinein. Tippe Buchstaben, sortiere Worte, habe Angst vor Fragen, vor denen, die ich liebe, vor dem, was ich schreiben könnte, ordne Worte an. Die Worte beugen sich ächzend. Das ist meine Geschichte, tippe ich, Buchstabe für Buchstabe, trotzig.

Dieser Brief, der nun in meinem Schrank steht: Gedanken, Erwartungen, Wünsche, Hoffnungen, schwülstige Worte. (Obwohl das Russische weniger schwülstig als seine Übersetzung klingt.)

Und wenn er nicht ins Wasser gegangen wäre, hätte er dann, wäre er dann, wären wir. Er wäre nicht mit nach Deutschland gekommen, wahrscheinlich. Großmutter wäre vermutlich auch geblieben, bei ihm. Ich hätte, wenn wir dort geblieben wären, ich wäre vermutlich, ich weiß nicht, was ich wäre, und ich weiß genau, was ich dort nicht geworden wäre und nicht gelebt hätte; und die Zeilen des Briefes, hätten sie sich zu einer Prophezeiung verzogen? Wahrscheinlich nicht.

Seine dunklen Locken wie Kringelschaum. Augen, die ich mir traurig denke, sehnsuchtsvoll. Obwohl er so viel herrlich lachte.

«Nu, wann wirst du endlich erwachsen?», kennen wir beide gut, diese Frage. Ich wurde per Brief verdonnert, Veilchen zu lieben. Ich glaube, dass ich Veilchen mag, obwohl ich zum deutschen Namen kein Bild vor Augen habe. Nur die Farbe, Blau.

Veilchen zu lieben – «mögen» gibt es im Russischen nicht. Dieses Verb ist für uns irgendwie zu klein oder zu kleinlich.

Erwartungen an mich: Ich mache Hausaufgaben, alle, alle richtig, alle immer alleine. Brauche keine Hilfe, brauche nichts von meinen Eltern. Packe die Hausaufgaben ordentlich in den Schulranzen und kontrolliere, ob die Stifte gespitzt sind. Die Noten sind nicht gut, sie sind die besten.

«Ich musste mich kein einziges Mal mit ihr hinsetzen, um ihr bei den Hausaufgaben zu helfen», erzählt meine Mutter, und sie streicheln mir über den Kopf, wie toll. Ich mache die Hausaufgaben immer alleine, und es ist irgendwie schade, dass niemand die gemachten Hausaufgaben sehen will, abends. Meine Eltern kommen müde nach Hause, packen die Einkäufe aus, kochen. Ich erinnere mich nicht an diese Alltagsfragen: «Wie war es denn in der Schule?» Erinnere mich daran, dass ich bei jedem Schachzug länger nachdenken sollte, als ich Geduld hatte. Erinnere mich, wie mein Vater mir empfahl, die zweiundzwanzigbändige Enzyklopädie zu lesen, da war ich ungefähr acht. Erinnere mich an all das und endlose Liebe.

In Deutschland fragt mich meine Großmutter, бабушка, babuschka, die nach der Schule mit Bratkartoffeln auf mich wartet, welche ich bis heute so nenne, wenn ich sie zubereite, Bratkartoffeln nach Großmutters Art, картошка по бабушкиному:

«Und was hat Steffi in der Klassenarbeit?», weil Steffi die andere Klassenbeste ist.

«Ah, also bist du besser als Steffi.»

Aber vermutlich muss sie das gar nicht aussprechen, es ist mir auch selbst aufgefallen. Manchmal lüge ich, ziehe Steffi einen Notenpunkt ab, das wird Steffi eh nie erfahren. An den anderen Tagen spricht бабушка das andere aus: «Also ist Steffi besser als du.»

Dann erkundigt sie sich nach dem Klassendurchschnitt, während sie mir die Bratkartoffeln auf einen Teller lädt. Die kleingeschnittenen Zwiebeln sind ganz knusprig gebraten, bräunlich.

«Iss auch die Frikadellen.»

Ich esse nur eine Frikadelle, und eine Zeitlang gebe ich mit Absicht leere Blätter ab, wenn Klassenarbeiten geschrieben werden. Obwohl ich die Antworten kenne. Ich bettle darum, eine Sechs zu bekommen. Das Wort Streberin lässt sich ins Russische nicht übersetzen, bei «Streben» ist es mal andersherum, da ist die russische Sprache zu klein. Ich versuche es noch nicht einmal: meiner Familie zu erklären, dass Streberin ein Schimpfwort ist.

Sie kennen nur Jude als Schimpfwort, da kann ich ihnen nicht mit diesem Kinderkram kommen.

«Wie heißt das?»

«Streberin.»

«Und was heißt das?»

«Dass jemand lernen will.»

«Und was ist schlecht daran? Das ist doch das Wichtigste im Leben, zu lernen.»

Und dann würden sie sich wieder den wichtigen Dingen widmen: Meine Großmutter spült das Geschirr mit ihren faltigen Händen selber ab, steckt sie in die Seifenlauge, weil sie der deutschen Spülmaschine nicht vertraut. Meine Mutter guckt «Marienhof» auf dem kleinen Fernseher in der Küche, es ist ihre Art zu vergessen, wie die anderen auf der Arbeit, in der Buchhaltung, Schwäbisch miteinander sprechen, und mit ihr nur wenige Worte. Wir müssen leise sein, wenn meine Mutter «Marienhof» guckt, dürfen kein Wort sagen, sollen am besten nicht in die Küche kommen. Mein Vater, ich weiß auch nicht, mein Vater ist entweder still oder müde in jenen Jahren. Die Zeitarbeitsfirma schickt ihn, den diplomierten Ingenieur, von einer Fabrik in die nächste. Ein paar Wochen hier, ein paar Wochen dort, er wäre so gerne immer an derselben Stelle. Er würde so gerne diese Gedanken verbannen, die lärmend in seinem Kopf kreisen, während er an einer Fabrikmaschine steht: Wo komme ich denn als Nächstes hin? Und was, wenn kein Bus dorthin fährt, wo sie mich als Nächstes hinschicken, und was, wenn ich zu alt für diese Arbeit bin? Er hätte gerne, dass die Was-wenn-Fragen sich nicht so schnell aneinanderreihen. Er hat es satt, diese Wechsel, die Erniedrigung, hat es satt, sagt nichts, steht einfach mit der Sonne auf. Nimmt einen Überlandbus in die schwäbische Kleinstadt, in der er gerade eingesetzt wird. Er fährt nicht gerne Auto, es macht ihm Angst, das Autofahren. Er hat seinen Führerschein kurz vor der Ausreise gemacht, «für Deutschland», wie wir sagten, ist aber in Russland nie Auto gefahren. Für Deutschland, dort soll die Tochter lernen, sich deutsche Diplome holen, die etwas gelten, Diplome, die man an die Wand hängen kann. Diplome, die einen davor bewahren, jeden Morgen in aller Herrgottsfrühe mit dem Bus, dann der S-Bahn, dann einem anderen Bus irgendwohin fahren zu müssen, um Arbeit zu verrichten, die zu anstrengend für den alternden Körper ist und den Kopf nicht anstrengt. Die von deutschen Behörden niemals anerkannten Diplome meiner Eltern werden in dem gelben Aktenkoffer gelagert, in dem wir alle unsere Dokumente mit nach Deutschland brachten. Der Koffer liegt oben im Schrank im Schlafzimmer meiner Eltern, an wichtigen Tagen wird er heruntergeholt, mein Vater muss hierfür auf einen Stuhl steigen. Die wichtigen Tage: an denen man zum Amt muss, zum Beispiel.

«Streberin? Ist doch gut. Dass sie sagen, dass du eine Streberin bist.»

Lernen soll sie, die Tochter. Anstatt darüber nachzudenken, was die anderen von ihr halten, die deutschen Kinder. In Russland zeigten sie mich vor, meine Tanten besonders gerne, Lenotschka, sagten sie, liebevoll, aber eben auch mit einem erhobenen Zeigefinger. Zu meinen Cousinen und Cousins sagten sie: «Kannst du nicht ein bisschen so sein wie sie?»

Ich gab mir Mühe, so zu sein, wie sie mich sahen. Dann gab ich mir Mühe, so zu sein, wie ich nicht war, jetzt bin ich zu müde, um mir Mühe zu geben.

Diese Vorhersage, noch bevor der Verfasser des Briefes mein zerknautschtes, rot gepunktetes Gesicht erblicken konnte. Wie das Mädchen zu einer Erwartung wächst. Ich hatte nach der Geburt diese Krankheit, an deren Namen ich mich nicht erinnern kann, die man aus dem Biologieunterricht kennt, wenn es um Blutgruppen geht, den negativen Rhesusfaktor. Wenn man auf das Blut der Mutter allergisch reagiert oder so ähnlich. Mir wurde jedenfalls ständig Blut abgenommen nach der Geburt. Wenn mich die Krankenschwestern meiner Mutter zum Stillen gaben, war ich mit Stichen übersät, wie von großen Mücken zerstochen.

Meine Mutter weinte. Wann eigentlich? Weinte sie, wenn sie mich so erblickte, mit den roten, hässlichen Punkten, oder erst wenn sie mich ihr wieder wegnahmen, nach dem Stillen? Und mich wegbrachten, irgendwohin, um mir noch mehr Blut abzunehmen? Oder gab es diesen einen Zeitpunkt nicht, weil sie gar nicht mehr aufhörte zu weinen? Was sie in den Punkten sah, die Summe ihrer Angst von nun an: wenn diesem Wesen etwas geschieht. Diese Angst, mit der Mütter immer leben, schlafen, sein müssen. So ein armes, kleines, zu beweinendes Ding war ich, rote Male wie Makel an den dünnen Ärmchen und Füßchen, unter deren Haut noch blaue Adern schimmern. Die Neugeborenen ließ man damals, in der Sowjetunion, vielleicht auch hier, noch nicht bei der Mutter liegen. Man hatte noch nichts von der Bedeutung der Bindung zwischen Mutter und Kind gehört, die entsteht, wenn der winzige Mensch der Mutter auf die nackte, nährende Brust gelegt wird, für Tage und Nächte. Oder man hatte das abgetan als Sentimentalität, der die Wissenschaft mit ihren Fakten über Bakterien und Viren entgegenstand. Meine Mutter habe ich also in meinen ersten Tagen, wegen des Rhesusfaktors, nur zum Essen gesehen.

Die Bindung, die also nicht entstanden sein dürfte, haftet und reißt jetzt seit Jahrzehnten an mir. Ich renne, ich bin schon ganz außer Atem. Aber die Nabelschnur ist endlos.

Mein Bruder ist neun Jahre älter als ich. Beinahe auf den Tag genau. Die Wehen, die ich auslöste, weil ich nun endlich loslegen wollte mit dem Leben, setzten auf seiner Geburtstagsfeier ein. Ich ließ mir immerhin Zeit bis zum nächsten Tag, um das Licht der Welt zu erblicken. Würde ich schreiben über mich als Figur, könnte ich daran heruminterpretieren: So also wollte ich im Leben erscheinen, auf einer fremden Geburtstagsfeier. Wir haben so viele Familiengeschichten, aber keine darüber, wie mein neunjähriger Bruder das fand, dass ich seine Geburtstagsfeier störte.

Meinem Bruder hat nie jemand vorhergesagt, welche Blumen er eines Tages mögen würde. Ich weiß nicht, ob das ein Glück ist oder ein Unglück. Oder ob es weder das eine noch das andere ist, wie die meisten Dinge im Leben. Einfach eine Tatsache. Den Frauen, in die sich mein Bruder verliebt, schenkt er gerne große Sträuße roter Rosen.

Mein Onkel Лёва hat diese Zeilen über mich geschrieben, nun stehen diese Zeilen in meinem Schrank, handeln von mir. Der sie schrieb, lebt nicht mehr. Ins Meer gegangen, das kalt war an jenem Tag.

Mit jedem Tag, den er nicht lebt, wiegen seine Zeilen ein Stückchen schwerer. Meine Mutter erinnert mich daran: Was ich schreibe, liebe, bin, leide, bin nicht nur ich. Ist mehr als nur ich.

«Das hat dir alles Лёва vorhergesagt.»

Ich bin nicht flink genug, einer Vorhersage zu entwischen. Das eingehämmerte Wissen, wie ich sein werde, bevor ich etwas sein konnte.

Лёва. Ljowa

Ljowa. So weich, dieser Name.

Neuneinhalb Jahre und acht Tage nachdem er diesen Brief verfasst hatte, der den Pralinen beilag und den Veilchen und der nun in meinem antiquarischen Hängeschrank steht, ging Лёва ins Wasser. Das Meer wütete an jenem Tag. Ein Mann, der im Sand lag und fröstelte, beobachtete erst das Meer, dann Лёва dabei, wie er sich in dieses Meer wagte, geradewegs in die Wut. Es lagen nicht viele Urlauber am Strand an diesem windigen Tag, im Wasser sei er der Einzige gewesen, erzählte der Mann ein paar Tage später den Frauen, die bis eben Mutter eines Sohnes, Schwester eines Bruders gewesen waren und die jetzt nur noch weinten und wimmerten und Gott anklagten und sich selbst und die Stille nicht ertrugen, keine Tage, keine Nächte, kein Essen, keine Menschen. Am wenigsten ertrugen sie das Wissen, dass das Leben weitergehen muss. Meine Großmutter, meine Mutter, ans Schwarze Meer gereist, um die Leiche des Sohnes, des Bruders abzuholen. Einen Menschen im Sarg, keinen Menschen.

Es war unangenehm kühl und windig an jenem Tag, an dem Лёва ins Wasser gegangen war. So ein Tag, an dem das Meer die Menschen nicht um sich, nicht in sich haben wollte. Komm mir nicht zu nahe, sagt das Meer, wie ein knurrender Hund, warnend. Deshalb habe er überhaupt so genau hingeschaut, er habe sich schon gefragt, was das soll, erzählte der Mann. Warum der ins Meer geht an einem Tag wie diesem. Entschlossen, erzählte er, was meine Mutter später weitergab, nicht an mich natürlich, ich war ja erst neun, aber hatte gute Ohren. Лёва habe nicht innegehalten. Spinnt der, dachte der Mann, aber er ging ihm nicht hinterher. Nicht innegehalten, um sich an die Kälte zu gewöhnen, um die Kraft der Wellen einzuschätzen, sich umzusehen, in den Horizont zu blicken. Schwimmen konnte er, schwimmen konnte er gut. Das wiederholt meine Mutter bis heute. Und sie macht sich Sorgen, ob ich wohl gut schwimmen kann, oder ihre Enkel.

Лёва war alleine im Urlaub gewesen, wie immer. Er hatte am Strand gelesen. Er war ein Leser, las Bücher, die man in der Sowjetunion nicht zu lesen hatte. Heimlich fotokopierte, in Selbstverlagen herausgegebene, weil verbotene Bücher, fernöstliche Philosophie, Psychologie, viel Lyrik. Einige davon stehen nun in meinem Bücherregal. In seinem Zimmer bei den Eltern, wo er nie ausgezogen war, weil er sich geweigert hatte, das zu tun, was in der Sowjetunion zu tun war, wenn man die Chance auf eine eigene Wohnung wollte, heiraten nämlich, lag eine Wolldecke auf dem Bett. Gelb-braun kariert, sie liegt jetzt in einem Kasten meiner IKEA-Couch. Ich weiß nicht, wohin damit, sie kratzt zu sehr, um sich beim Lesen in sie zu schmiegen. Ich werde sie niemals benutzen und für immer behalten, diese Decke aus gelben und braunen Quadraten. Ich saß auf seinem Bett, wartete, bis er nach Hause kam:

«Wie lange willst du denn hier sitzen? Wer soll denn wissen, wann Лёва nach Hause kommt?», fragte mein