8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Aufbau digital

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

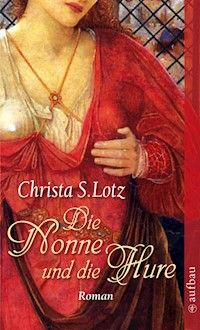

Geheimnisvolles Venedig. Die Lagunenstadt im Jahr 1560 - Nachdem ihre Eltern bei einem Schiffsunglück ums Leben gekommen sind, muss die lebenshungrige Celina in einem Kloster Zuflucht suchen. Doch hinter den Mauern gehen merkwürdige Dinge vor. Rauschende Feste werden gefeiert, Nonnen verschwinden spurlos. Mit der Hilfe eines jungen Deutschen gelingt es ihr zu fliehen. Dann taucht ein Mann mit einer Totenmaske auf, und ein erster Mordschlag auf sie scheitert knapp ... Eine spannende Liebesgeschichte von der malerischen Kulisse Venedigs.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 482

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Christa S. Lotz

Die Nonne und die Hure

Venedig im Jahr 1560

Roman

Impressum

ISBN 978-3-8412-0787-6

Aufbau Digital,

veröffentlicht im Aufbau Verlag, Berlin, Februar 2014

© Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, Berlin

Die Originalausgabe erschien 2009 bei Aufbau Taschenbuch, einer Marke der Aufbau Verlag GmbH & Co. KG

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung und Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlages zulässig. Das gilt insbesondere für Übersetzungen, die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen sowie für das öffentliche Zugänglichmachen z.B. über das Internet.

Umschlaggestaltung Dagmar & Torsten Lemme, Berlin

unter Verwendung eines Ausschnitts aus dem Gemälde

»Isabella« von John Melhuish

De Morgan Foundation, London

E-Book Konvertierung: le-tex publishing services GmbH, www.le-tex.de

www.aufbau-verlag.de

Inhaltsübersicht

Cover

Impressum

1. Teil August 1560 bis April 1561

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

2. Teil April bis September 1561

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

3. Teil Anfang Oktober bis Ende November 1561

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Epilog

Nachwort

Informationen zum Buch

Informationen zur Autorin

Wem dieses Buch gefallen hat, der liest auch gerne …

1. Teil August 1560 bis April 1561

1.

Die Sonne brannte erbarmungslos nieder, Tag für Tag; auch in den Nächten kühlte es kaum ein wenig ab. Es war, als hätte sich ein Schatten über alles gelegt, über die Kuppe des Monte del Grappa, die sich in der Ferne erhob, über die Weinreben, Wälder und Olivenplantagen. Selbst die Farbe des Himmels hatte sich von einem klaren Blau in ein schmutziges Grau verfärbt.

Celina saß am Ufer der Brenta und ließ ihre Beine im kühlen Fluss baumeln. Kein Vogel war zu hören, keine Grille zirpte. Die Stille lastete schwer auf ihr. Irgendetwas würde passieren, sie spürte es an ihrem dumpfen, langsamen Herzschlag, am Kribbeln ihrer Hände, an der Gänsehaut, die trotz der Hitze langsam über ihren Körper kroch. Ein Plätschern schreckte sie aus ihrer Ruhe auf. Sie bemerkte einen Silberreiher, der im Fluss umher watete. Er tauchte seinen Schnabel langsam, fast bedächtig ein, zog einen zappelnden Fisch heraus und würgte seinen Fang hinunter, wobei er sich fast den Hals verrenkte. Eine bräunliche Flüssigkeit tropfte an seinem Gefieder herab.

Fressen und gefressen werden, dachte Celina, ist das der Sinn allen Lebens? Ging es nicht auch in der Welt der Menschen so zu? Sie hatten sich gegenseitig in ihren Kriegen abgeschlachtet, immer nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht. Celina war jedoch nicht, wie jeden Sommer, auf das Landgut ihrer Eltern gekommen, um sich solch trüben Gedanken hinzugeben. In schneller Folge gingen ihr Erinnerungen und Bilder durch den Kopf: ihre behütete Kindheit, die Zuneigung ihrer Eltern, die sich nie Sorgen um ihr Auskommen machen mussten. Viele hatten mehr Mühsal zu ertragen. Während andere neunzehnjährige Mädchen ihre Augen nach den Männern verdrehten oder mit einem passenden, möglichst wohlhabenden Mann verheiratet wurden, galt ihre ganze Liebe den Büchern, insbesondere den Werken von Dante und Petrarca. So wie Beatrice oder Laura wollte sie auch einmal geliebt werden. Doch sah das Leben nicht ganz anders aus? Manchmal hatte sie die Mägde in ihren Kammern stöhnen gehört, und später war einer der Knechte oder ein Fremder mit schweißglänzendem, hochrotem Gesicht herausgekommen.

Dieser Tag war anders als alle anderen zuvor. Es stand förmlich in der Luft geschrieben, dass etwas passieren würde, was ihr Leben verändern würde. Sie erhob sich und wandte sich zurück zum Haus, das durch einen parkähnlichen Garten vom Fluss getrennt war. Der Weg führte zum Hauptgebäude aus weißem istrischem Gestein. Hecken aus Buchsbaum säumten ihn, in der Mitte befand sich ein Springbrunnen mit zwei Löwen, aus deren Mäulern Wasser sprudelte. Standen da nicht zwei Gestalten an der Ecke des Hauses? Celina rieb sich die Augen; es war nichts zu sehen. Eine Wolke schob sich vor die Sonne und verdunkelte einen Moment lang den Himmel.

»Das Mittagessen ist fertig«, ertönte die Stimme ihrer Tante Faustina. Ich habe keinen Hunger, dachte Celina.

Sie ging um das Haus herum in den Garten und setzte sich an den Tisch, der mit Damasttüchern gedeckt war. Zum Schutz vor der Sonne hatte Onkel Eugenio weiße Leinensegel darübergespannt. Gläser aus Muranoglas standen neben den Tellern, Silbergabeln und Löffel lagen neben dem Essgeschirr. Celina setzte sich so, dass sie ihre Verwandten nicht anschauen musste.

»Hast du dich wieder am Fluss herumgetrieben?«, fragte Eugenio.

»Mir war heiß.«

»Celina ist eben eine Nixe, die es zum Wasser zieht«, bemerkte Tante Faustina spitz.

»Ich habe nichts dagegen, wenn sie sich für die Umgebung interessiert«, sagte der Onkel. »Und jetzt genug des Geredes. Der erste Gang ist aufgetragen.«

Auf dem Tisch stand eine Schüssel dampfender Pasta mit Sardellen- und Butterstückchen garniert.

»Ich habe keinen Hunger«, sagte Celina.

»Du brauchst nicht viel zu essen«, erwiderte ihre Tante. »Nimm von jedem Gang nur eine kleine Portion.«

Celina häufte sich etwas von der Pasta auf den Teller. Die Nudeln schmeckten bemerkenswert gut. Der nächste Gang wurde gebracht, kalter Truthahn mit Trüffelsoße. Es duftete so verlockend, dass sie sich von der Magd, einer kleinen, hübschen Venezianerin, ein etwas größeres Stück auflegen ließ. Sie hörte ein Hüsteln hinter sich und drehte sich um. Der Diener der Familie stand dort, er hielt einen Brief in der Hand, verbeugte sich und verkündete: »Ein reitender Bote hat eben dieses Schreiben überbracht. Er sagte, es gehe um das Schiff, mit dem die Herrschaften nach Istrien gereist seien.«

Celina spürte ein flaues Gefühl im Magen. Eugenio wischte sich mit einer Damastserviette den Mund ab und nahm den Brief entgegen. Er brach das Siegel. Faustina beugte sich zu ihm hinüber und versuchte, einen Blick darauf zu werfen.

Eugenio lehnte sich zurück und begann zu lesen. Celina sah, dass er unter seiner Sonnenbräune erbleichte.

»Was ist mit meinen Eltern?«, fragte sie mit klopfendem Herzen.

»Celina, du musst jetzt stark sein«, sagte Eugenio.

»Was ist passiert? Sag es mir!«, rief Celina.

Eugenio räusperte sich. »Das Schiff ist in einen Sturm geraten. Seitdem ist es verschollen.«

»Das kann nicht sein! Das glaube ich nicht!«, schrie Celina. »Von wem ist der Brief?«

»Vom Verwalter der Marmorsteinbrüche in Istrien. Andere Seeleute haben ihm von dem Unglück berichtet. Sie haben mit eigenen Augen gesehen, wie das Schiff abtrieb und aus ihrem Blickfeld verschwand. Sie vermuten, dass es untergegangen ist.«

Celina schossen Tränen in die Augen. Der Schmerz war so stark, dass sie aufsprang und die Treppe hinauf in ihr Zimmer lief. Dort warf sie sich auf das Bett. Die Sonne schien schräg zum Fenster herein, die Grillen hatten ihr schrilles Konzert wieder begonnen.

Celina sah ihre Eltern vor sich, wie sie ihr zum Abschied zugewinkt hatten, wie der leichte Wagen davonfuhr, der sie nach Venedig auf das Schiff bringen sollte. Es konnte nicht wahr sein, Eugenio hatte sich gewiss getäuscht. Sie presste die Faust auf den Mund, ihre Augen brannten, sie schluchzte in ihr Kissen hinein. Dann hielt es sie nicht mehr in dem Zimmer. Sie stand auf, lief hinaus, die Treppe hinunter, durch den Hof, am Springbrunnen vorbei den Weg, den sie kurz zuvor vom Fluss gekommen war. Alles war unverändert, die Welt war nicht stehen geblieben. Der Reiher saß bewegungslos in der Krone einer Erle. Celina setzte sich auf die grasige Böschung, umschlang ihre Knie.

Ich glaube es nicht, dachte sie, ich glaube es erst, wenn ich sie vor mir sehe. Aber warum sollte ihr Eugenio die Unwahrheit erzählen? Sie hatte doch selbst gesehen, wie er beim Öffnen des Briefes bleich geworden war. Wenn ihre Eltern tot waren, hatte sich mit einem Schlag alles, was sie und Celina je an Zukunftsplänen gehabt hatten, verändert und war völlig ungewiss geworden. Was wäre, wenn Onkel und Tante sie an einen Mann aus der Umgebung verheiraten würden? Schlimmer noch, wenn ihre Verwandten sie nicht bei sich behalten wollten und sie verstießen? Diese Vorstellung verursachte ihr Übelkeit.

Sie straffte ihren Körper, stand auf und ging mit langsamen, wie traumverlorenen Schritten zum Haus zurück. Als sie die Treppe zu ihrem Zimmer hinaufgehen wollte, hörte sie Eugenio und Faustina durch die offene Tür im Garten miteinander sprechen.

»Das kannst du ihr nicht antun«, sagte Faustina. »Gerade jetzt, wo …«

»Es muss sein«, entgegnete Eugenio. »Du weißt, was für uns auf dem Spiel steht, meine Liebe.«

Was redete er da? Celina wollte nichts mehr hören, presste die Hände auf die Ohren und stürzte in ihr Zimmer hinauf. Im Bett zog sie sich die Decke über den Kopf. Eine Zeitlang lag sie da und hing ihren Gedanken nach. Dann erklangen Schritte auf der Treppe; die Tür quietschte leise. Jemand stand neben ihrem Bett.

»Celina«, hörte sie ihren Onkel sagen. »Nimm die Decke vom Kopf, bitte.«

Sie warf die Decke beiseite und setzte sich auf den Bettrand.

»Wir haben dich immer gern gehabt«, fuhr Eugenio fort, »haben auch gern für dich gesorgt, als deine Eltern meinten, diese Reise zu den Steinbrüchen antreten zu müssen.«

Celina wartete gespannt.

»Wir müssen dich in ein Kloster in Venedig geben«, sagte ihr Onkel. »Es ist keinerlei Mitgift für dich da. Deine Eltern haben nicht vorgesorgt.«

»Warum kann ich nicht hierbleiben?«, begehrte sie auf. »Das gehört doch alles uns.«

»Ja«, antwortete Eugenio. »Und dazu der armselige Palast in Venedig. Ihr Vermögen aber ist mit deinen Eltern untergegangen.«

»Und die Häuser?«

»Die gehören jetzt dem Hause Fugger, den Bankleuten, die ihnen Geld für die Steinbrüche gegeben haben.«

Celina sah sich hilfesuchend um, doch es war niemand da. Ihr Blick fiel auf den istrischen Marmor des Hauses, der im Licht glänzte. Für diesen Marmor hatten die Eltern ihr Leben verloren.

»Wie lange kann ich noch bleiben?«

»Etwa einen Monat. Solange brauche ich, um die Angelegenheit mit dem Kloster zu regeln.«

In den nächsten Tagen verhielten sich Onkel Eugenio und Tante Faustina sehr seltsam. Manchmal dachte Celina, sie sei den beiden doch zu sehr ans Herz gewachsen, als dass sie ihre Nichte einfach so fortschicken könnten. Dann wieder sah sie die beiden miteinander tuscheln und auseinander fahren, wenn sie sich ihnen näherte. Sobald Celina den Arbeitsraum ihres Onkels betrat, drehte er ihr mürrisch den Rücken zu, und wenn er sie dann anschaute, war sein Blick voller Strenge. Die Blätter färbten sich langsam bunt, Walnüsse lagen auf dem Boden verstreut, und das Licht der Sonne wurde blasser. Der Tag, an dem dieses Leben für sie beendet sein sollte, rückte immer näher.

2.

Eine Wolke schob sich vor die Sonne. Christoph schaute von dem Buch auf, in dem er gelesen hatte. Er war am Nachmittag aus Tübingen, seinem Studienort, auf die Burg Geldern in Württemberg gekommen. Es klopfte heftig an der Tür, und Christoph schrak zusammen. Sein Ziehvater, der Burgvogt Reinhard von Geldern, betrat den Raum.

»Gut, dass ich dich antreffe«, sagte Reinhard. »Ich wollte dir mitteilen, dass ich Gäste erwarte. Es sind Mitglieder eines geheimen Konsistoriums zur Rettung der Reformation.«

»Nanu, was hast du denn neuerdings für Verbindungen?«, fragte Christoph und schlug das Buch zu.

Reinhard räusperte sich. »Uns ist bekanntgeworden, dass man die lutherische Bibel und humanistische Schriften auf den Scheiterhaufen werfen will. Und mit den Büchern sollen alle Leute brennen, die man für Ketzer und Häretiker hält!«

»Kann die Kirche denn nie Ruhe geben?«, rief Christoph. »Der Protestantismus ist doch bei uns schon zur allgemeinen Religion geworden, dank Herzog Ullrich, so sehr er sonst zu verdammen sein mag.«

»Der Katholizismus ist wieder auf dem Vormarsch. In Frankreich hat man calvinistische Zirkel ausgehoben, ihre Mitglieder gepfählt und verbrannt.«

Christoph schoss das Blut ins Gesicht. Sprachlos schaute er den Mann an, dem er so viel zu verdanken hatte.

»Es tut mir leid, dass ich wieder daran gerührt habe. Wir müssen stark sein in diesen Zeiten. Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf, kein Mensch, wenn er nicht weiß, welcher Art sein Gegenüber ist.«

»Du hast deine Lektionen gut gelernt«, erwiderte Christoph. »Es gibt die, die fressen, und jene, die gefressen werden.«

»Aus diesem Grund habe ich meine Freunde aus dem Konsistorium eingeladen. Ich möchte, dass du dich wappnest für eine Aufgabe, die dir eine schwere Bürde werden, ja, die sogar tödlich für dich enden könnte!«

Christoph hatte ein flaues Gefühl im Magen, doch er sagte: »Tod und Teufel fürchte ich nicht. Ich bin schon als Kind durch das Feuer der Inquisition gegangen.«

»Dann komm um …«, Reinhard warf einen Blick auf die mechanische Uhr, die in einem Gehäuse aus Bergkristall auf einer Konsole stand, »sieben Uhr zum Abendessen in den Speisesaal.«

Als Christoph aus dem Turmzimmer trat, blendete ihn das Licht der untergehenden Sonne. Die Hitze des Tages waberte noch zwischen den Mauern. Burg Geldern stand auf einem bewaldeten Sporn inmitten von Wäldern und Weinbergen, über die der Vogt zu einem beträchtlichen Teil gebot. Er klagte jedoch häufig wegen der Teuerung und des abnehmenden Ansehens der Ritterschaft. Christoph betrat den Speisesaal, in dem verstaubte Gobelins und gekreuzte Eisenschwerter an den Wänden hingen, Relikte aus einer Zeit, die unwiederbringlich ins Dunkel der Geschichte zurückgesunken war. Die Rundbogenfenster waren bleiverglast. In der Mitte des Raumes stand ein dunkler Holztisch, an dem die Gäste schon Platz genommen hatten. Zwei silberne Kerzenleuchter erhellten die Szene. Reinhard, der Burgvogt, stellte seine Besucher als Georg Stockinger, Johann Kerner und Balthasar von Althausen vor. Sie trugen die übliche Kleidung der Adligen: kurze Jacken aus Brokat oder Samt, Seidenhemden, Beinlinge und Kuhmaulschuhe. Ihre Barette hatten sie seitlich aufgesetzt und die pelzverbrämten Schauben locker über die Stuhllehnen geworfen. Christoph ließ sich auf einem der Stühle nieder. Auf einer hölzernen Platte lagen aufgeschnittene Weißbrotscheiben, und vor jedem der anwesenden Männer stand ein Becher mit Wein.

»Wir können Gott danken, dass wir so friedlich beisammensitzen«, sagte Reinhard. »Seitdem die Gesellschaft des Ignatius von Loyola vom Papst anerkannt worden ist, weht der Wind der Gegenreformation stärker. Ich fürchte, dass es noch einen Sturm geben wird!«

»Da kann ich Euch nur zustimmen«, meinte Georg Stockinger. »Das Konzil von Trient hat zwar den Ablass beseitigt, aber die Katholischen versuchen mit Macht wieder an Boden zu gewinnen.«

»Und was noch schlimmer ist«, ließ sich Johann Kerner vernehmen, »das, was die Inquisition Jahrhunderte lang mit den Ketzern gemacht hat, machen die Gegenreformisten nun mit den Reformierten.«

»Das ist wie ein Fass ohne Boden«, fiel Balthasar von Althausen ein. »Seit der Papst Luthers Werke und andere auf den ›Index verbotener Bücher‹ gesetzt hat, wird es immer schwieriger. In katholischen Gegenden ist es gefährlich, mit solchen Büchern erwischt zu werden. Wir brauchen auf jeden Fall jemanden, der nach Venedig geht und dort die Verleger unterstützt. Mit Geld, Worten und Taten.«

»Wir sollten uns überlegen, wer am besten geeignet ist, solch eine gefährliche Mission zu erfüllen«, meinte Reinhard.

»Ich schlage Christoph Pfeifer vor«, sagte Johann Kerner.

Die anderen klopften mit ihren Fingerknöcheln zustimmend auf den Tisch.

Christoph wurde es heiß.

»Warum gerade ich?«, fragte er. »Jeder von uns käme in Frage.«

»Du hast Philosophie und Theologie studiert und kannst dich als fahrender Schüler ausgeben. Das ist die beste Grundlage für so einen Auftrag.«

»Außerdem solltest du in deinem Alter etwas von der Welt sehen«, setzte Balthasar von Althausen hinzu.

Die Magd, ein ältliches Mädchen mit Kittelschürze und Schneckenfrisur, trug eine dampfende Schüssel herein. Die Männer tunkten Weißbrot in die safrangelbe Hühnersuppe.

»In der Kunst wie in der Wissenschaft hat es eine Revolution gegeben«, sagte Kerner, nachdem er sich das Fett mit einem Tuch vom Mund gewischt hatte. »Die Menschen können, dank des Buchdrucks, ihre Bibel selber lesen. Doch es gibt andere, die am alten Glauben festhalten und die neuen Gedanken vernichten wollen. Es wird deine Aufgabe sein, Christoph, einige dieser Bücher über die Alpen nach Venedig zu bringen. Du nimmst Verbindung mit einem Verleger namens Brinello auf und hilfst ihm, diese und andere Bücher vor der Verbrennung zu retten.«

Christoph wurde immer aufgeregter. Der Gedanke, allein nach Venedig zu gehen, erfüllte ihn gleichzeitig mit Angst und Freude.

»Diese Aufgabe übernehme ich gern«, sagte er. »Aber was ist, wenn ich gefasst werde?«

»Dann wird kein Sterbenswörtchen über deine Lippen kommen«, war Kerners Antwort.

»Ich werde lieber sterben, als euch zu verraten!«, rief Christoph aus.

»Es ist spät geworden, meine Herren«, sagte Reinhard und erhob sich. »Wir werden den Lauf der Dinge heute nicht mehr beeinflussen können. Leeren wir die Becher und gehen zu Bett.«

Nachdem die Männer sich gegenseitig zugeprostet hatten, zog sich jeder auf seine Kammer zurück. Christoph lag noch lange wach und dachte über das nach, was er gehört hatte. Sein Entschluss stand fest: Er würde nach Venedig gehen, nicht nur, um den Verlegern beizustehen, sondern auch, um an dem Neuen, das in die Welt gekommen war, teilzuhaben.

In aller Frühe stand Christoph auf. Im Burghof waren die ersten Geräusche des Tages zu hören. Milchkannen klapperten, ein Hahn krähte, und die Knechte und Mägde riefen einander Scherzworte zu. Christoph schnürte sein Felleisen und wandte sich zum Burgtor. Reinhard kam auf ihn zu und händigte ihm zwei versiegelte Briefe und einige Bücher aus.

»Das sind Empfehlungsschreiben für die Posthaltereien und für einen Freund von mir in Mittenwald. Schau, dass du unerkannt bis zur habsburgischen Grenze kommst.«

»Was sind das für Bücher?«, wollte Christoph wissen.

»Wichtiges Gedankengut für unsere venezianischen Freunde: die Lutherbibel sowie ein paar andere Schriften von ihm wie ›Von der Freiheit eines Christenmenschen‹, Die ›Confessio Augustana‹, das ›Augsburger Bekenntnis‹‚ ›Traktat gegen die Gewalt und den Primat des Papstes‹ – und ›Lob der Torheit‹ des Erasmus von Rotterdam. Lass niemand diese wertvollen Aufzeichnungen sehen, hüte sie wie deinen Augapfel. Ich habe mich nur schweren Herzens entschlossen, sie dir mitzugeben, aber die Gedanken müssen verbreitet werden, sonst ist bald alles wieder beim Alten.«

Christoph spürte, welche Bürde ihm damit auferlegt wurde.

»Ich werde die Bücher wohlbehalten nach Venedig bringen«, sagte er, nahm das Felleisen vom Rücken und legte die Bücher zwischen seine Kleider.

Die Männer umarmten sich.

Christoph zog die Kapuze seines Mantels tief ins Gesicht, stieg auf das bereitgestellte Pferd, einen schönen braunen Araberhengst, und passierte die Zugbrücke, die hinter ihm hinaufgezogen wurde. Nun war er ganz allein und auf sich gestellt.

Über Stuttgart und Ulm gelangte er in etwa zwei Wochen nach Augsburg, der Stadt der Fugger. Auf seinem Weg war er nicht aufgehalten worden, niemand hatte in sein Felleisen, den Rucksack mit dem Holzgestänge, hineingeschaut. Manchmal kaufte er etwas Mehl und formte mit Wasser einen Fladen daraus, manchmal auch ein Huhn; beides bereitete er dann abends an einem Feuer zu. Gelegentlich versorgten ihn Bauersfrauen mit Lebensmitteln.

Sollte er sich nach Augsburg hineinwagen, an die Stätte, von der Luther einst nächtens fliehen musste, durch eine Gasse, die seitdem ›Dahinab‹ genannt wurde? Christoph beschloss, die katholischen Gegenden weiträumig zu umgehen, ritt des Nachts und schlief tagsüber hinter verborgenen Hecken. Glücklicherweise war das Wetter beständig. Tag für Tag stieg die Sonne über einen wolkenlosen Horizont, verwandelte die Landschaft in einen Backofen und ging abends rotglühend hinter Wolken unter, die sich wie Tintenkleckse in den Himmel ergossen.

3.

Dieser Nachmittag würde der letzte sein, den Celina in Freiheit verbrachte. Sie war mit ihrem Onkel Eugenio von Bassano del Grappa zum Gestade des Adriatischen Meeres gereist. Das Land war hier flach, nur wenige Büsche und Bauminseln gab es hier. Vor ihr schwebte wie eine Fata Morgana die Inselstadt Venedig. Schimmernde Paläste, Kirchen und Türme waren zu erkennen. Zu ihrer Linken ragten einige kleinere Inseln aus der Lagune; hinter den Häusern schaukelten hohe Segel und Masten von Schiffen. Eine Gruppe von Fischern stand am Strand. Sie tranken Wein aus Steinkrügen oder flickten ihre Netze. Eugenio trat auf sie zu.

»Könnt Ihr uns in die Stadt bringen?«, fragte er.

Einer der Fischer nickte und schob ein schmales, flaches Ruderboot ins Wasser. Mit ein paar Scudi gab der Mann sich zufrieden und ruderte los. Die Sonne stach unbarmherzig herab und warf gleißendes Licht auf das Wasser der Lagune. Bunte Fische, Muscheln und Seegras waren in der Tiefe zu erkennen. Die Fahrt, die in Schweigen verlief, kam Celina vor wie ein Traum, an dessen Ende ein grausiges Erwachen stehen würde.

»Was machst du für ein Gesicht?«, fragte Eugenio.

»Ich habe Angst«, antwortete sie.

»Und wovor?«

»Davor, dass ich aus dem Kloster nicht mehr herauskomme.«

»Dummes Zeug! Du solltest uns dankbar sein für dieses Opfer, das wir für dich bringen.«

»Es gab in Bassano einmal ein Mädchen, das eines Tages verschwand. Sicher ist sie auch in ein Kloster gekommen«, gab Celina zurück.

»Ach was, wer hat dir denn solche Märchen in den Kopf gesetzt? Das hast du wohl aus deinen Romanen? Ich habe deinem Vater schon oft gesagt, er solle dir verbieten, sie zu lesen.«

»Ich wollte selbst diese Bücher lesen, und Vater war damit einverstanden.«

»Mädchen brauchen das nicht«, sagte Eugenio. »Entweder sie heiraten, oder sie müssen sich anders durchs Leben schlagen. Sei froh, dass du in dieses Kloster kommst. Eine solche Gelegenheit erhält nicht jedes Mädchen deines Alters und Standes!«

Celina antwortete nicht. Als sie die ersten Bürgerhäuser und Palazzi erreichten, verengte sich das Meer zu einem Kanal. Sie fühlte sich wie geblendet, sah die Stadt mit ganz neuen Augen, obwohl sie schon lange hier lebte. An ihren Sommeraufenthalt in Bassano del Grappa wollte sie nicht zurückdenken; zu sehr schmerzte die Erinnerung daran. Die Fassaden am Canale Grande waren mit buntem oder glänzend weißem Marmor, mit Blattgold und Fresken überzogen. Viele Häuser erstrahlten in einem kräftigen Ziegelrot. Gondeln kreuzten immer wieder ihren Weg. Viele waren mit Aufbauten versehen, die ihre wohlhabenden Besitzer vor Regen schützen sollten. Auf samtenen Kissen saßen herausgeputzte Männer und Frauen, die sich von Dienern spazieren fahren ließen. Sie passierten einen Palast, der aus filigranem Elfenbein gebaut schien, die Ca’ d’Oro. Das Fondaco dei Tedeschi stand unterhalb der Rialtobrücke, die sich in einem kunstvollen Bogen über den Canale Grande spannte. Der Bau war, ähnlich wie die Ca’ d’Oro, aus filigran behauenem Stein und leuchtete weißgolden, rot und blau in der Sonne. Der Fischer trieb das Boot weiter den Canale Grande hinab und ließ die beiden am Markusplatz aussteigen. Gerüche nach Fisch und Gewürzen wehten herüber.

Auf dem Markusplatz empfing Celina eine ungeheure Weite; das Gold des Domes und das fein gewebte Weiß des Palazzo Ducale blendeten sie. Die Reichen trugen purpurfarbene Togen, die übrigen Männer farbenprächtige, enge Strümpfe und Wämser aus Samt. Ein Markt wurde abgehalten. Es gab orientalische Stände, mit bunten Markisen, fremdartigen Speisen; Schlangenbeschwörer, Bauchtänzerinnen und Sklavenhändler waren unter das Volk gemischt. Viele Menschen waren maskiert, obwohl es erst Ende September war und die Theatersaison mit den ersten Karnevalsfesten erst im Oktober beginnen würde. Celina hörte das Schwatzen der Menschen, das Rufen der Händler, roch den eigenartigen Dunst der Kanäle, eine Mischung aus Seife, brackigem Salz und Eseldung. Dicht an den orientalischen Markt grenzte ein deutscher Teil, in dem Bier ausgeschenkt und gebratene Ferkel angeboten wurden.

»Nimm nur Abschied von der Welt«, sagte Eugenio Gargana.

Wie ein schwarzer Schatten legten sich diese Worte auf Celinas Gemüt. Wofür musste sie so schwer büßen? Eugenio nahm sie an der Hand und zog sie hinter sich her. Es dauerte eine Weile, bis sie am Dogenpalast und dem Markusdom vorbeigekommen waren. Zwei Gassen dahinter stand das Kloster San Zaccaria. Wie viele der benachbarten Gebäude war es aus hellem istrischem Stein erbaut. Celina musste wieder an ihre Eltern denken. Der Lärm des Marktes drang nur noch gedämpft hierher, maskierte Menschen eilten vorbei, dem Markusplatz zu. Das Tor des Klosters lag in tiefem Schatten; ein kühler Hauch wehte von dort herüber. Celina erschauerte trotz der Sonnenwärme. Ihr Onkel schob sie zum Tor und wandte sich zum Gehen. Celina stand wie erstarrt.

»Auf Wiedersehen«, sagte Eugenio. »Wir werden dich bald besuchen.«

Die Schritte des Onkels entfernten sich klackend. Sollte sie sich umdrehen, ihm hinterherlaufen, ihn auf Knien darum bitten, sie wieder mit nach Hause zu nehmen? Sollte sie weglaufen? Doch wohin konnte sie schon gehen? Dann gab sie sich einen Ruck, warf einen letzten Blick auf die Gasse, durch die sie gekommen waren, sog den Duft nach warmem Herbstlaub, nach dem brackigen Wasser der Kanäle ein und ging hinein. Eine Nonne in weißem Gewand kam auf sie zu. Ihr Gesicht unter dem Schleier wirkte hochmütig und verkniffen. Ihre Wangen waren rot, als hätte sie ein wenig Rouge aufgelegt.

»Ich bin Margarethe, Pförtnerin des Klosters«, sagte sie. »Du bist gewiss Celina Gargana. Wir haben dich erwartet.«

Die Nonne ergriff Celinas Ellenbogen und führte sie durch den Klosterhof. An dessen beiden Enden erhob sich ein Kreuzgang mit zwei übereinander gebauten Rundbogengruppen. Auf dem Weg begegneten sie einigen Nonnen, die sie freundlich grüßten. So schlimm kann es hier also nicht sein, dachte Celina. Das Besucherzimmer war ein großer Raum, ausgestattet mit bequemen Sesseln und einer Liege; in der Mitte war es durch ein Gitter abgeteilt. Überrascht stellte Celina fest, dass in den Nischen Fresken angebracht waren. Sie konnte nicht genau erkennen, was die Bilder darstellten, aber es schienen bacchantische Feste des alten Griechenland zu sein. Das Zimmer war angefüllt mit Männern, Frauen und Kindern, die ihre Verwandten im Kloster besuchten und ihnen dabei dies und jenes zusteckten, Münzen, Würste oder Konfekt.

»In diesem Raum darfst du deine Eltern und Geschwister empfangen«, erklärte Margarethe. »Aber du musst das, was du von ihnen bekommst, bei der Äbtissin abgeben. Kennst du die Regeln des heiligen Benedikt?«

»Meine Tante hat mich eingewiesen.«

»Es gilt, was der Prophet sagt«, antwortete Margarethe. »Siebenmal am Tag singe ich dein Lob. Diese geheiligte Siebenzahl wird von uns erfüllt, wenn wir unseren schuldigen Dienst leisten zur Zeit von Laudes, Prim, Terz, Sext, Non, Vesper und Komplet. Von den nächtlichen Vigilien sagt derselbe Prophet: ›Um Mitternacht stehe ich auf, um dich zu preisen.‹ Finde dich in einer Stunde in der Kirche zur Vesper ein.«

»Darf ich eine Frage stellen, Schwester Margarethe?«

»Nun?«

»Warum sind so viele Besucher in dem Kloster?«

»Unsere Laienschwestern und Chornonnen haben vielfältige verwandtschaftliche Beziehungen, das kommt unserem Kloster zugute.«

Margarethe übergab Celina einer jungen Nonne, die sie schweigend zu ihrer Zelle geleitete und ihr dort ihre Habseligkeiten abnahm. Celina sah sich in dem Raum um, der von nun an ihr Zuhause sein sollte. Auf dem kalten Steinfußboden war trockenes Schilf ausgebreitet. Außer einer Strohmatratze und einem Kruzifix an der Wand war der Raum leer. Sie sank auf die Matratze und weinte. Zumindest hatte sie ein wenig Geld dabei. Als die Kirchenglocke die sechste Stunde schlug, stand sie auf. Gehorsam war die erste Pflicht in einem Kloster, das hatte sie von ihrer Tante gelernt. Auf ihrem Weg zur Kirche sah sie Mönche in schwarzen Gewändern, die Laken, Tische und Stühle trugen. Andere brachten Kuchen, Weinkrüge und salzige Leckereien aus der Küche.

Was haben Männer in einem Frauenkloster zu suchen? überlegte sie.

Die Vesper wurde in einer Form abgehalten, die Celina erwartet hatte. Neben Psalmen wurde das Kyrieeleison gesungen, es wurde gebetet und um Vergebung von den Sünden gefleht. Auf dem Rückweg zu ihrer Zelle bemerkte sie einige schwarze Hühner, die gackernd im Gang herumliefen. Manche der Zellen standen offen. Celina wunderte sich, wie reich sie eingerichtet waren. Hatte nicht der heilige Benedikt Armut gepredigt? Was sie sah, sprach diesen Regeln Hohn. Da gab es Betten, Truhen, verzierte Kissen, Käfige mit Tauben und Papageien, Körbe mit Obst, Weinkrüge und Schälchen mit Süßigkeiten. Ob das die Verwandten mitgebracht hatten? Oder waren es die Reste der Mahlzeiten aus dem Refektorium?

Die eine oder andere Nonne winkte Celina verschwörerisch zu oder blinzelte sie aus schwarz ummalten Augen an. Manche Zellen waren geschlossen, die letzten in weiße Gewänder und Schleier gehüllten Nonnen eilten zu ihren Domizilen. Celina bemerkte, dass sie ihre Zelle nicht abschließen konnte. Eine auf den Fußboden gestellte Kerze brannte darin. Sie wollte sich gerade niederlegen und das Licht löschen, als eine Schwester hereinkam.

»Das Licht muss die ganze Nacht hindurch brennen«, mahnte sie. »Ich bin übrigens Suor Gratiosa. Merke: Den Chorschwestern und der Äbtissin musst du den größten Respekt entgegenbringen! Um Mitternacht wird eine Glocke läuten, dann musst du schnell aufstehen und zur Mette in die Kirche kommen«, fügte Gratiosa hinzu. »Dort wirst du dann den Schleier nehmen.«

Celina blieb in tiefer Verzweiflung zurück. So hatte sie sich ihr Leben nicht erträumt. Wie viele der Nonnen waren wohl freiwillig hier? Hatte sie nicht eine gesehen, die lahmte? Die Frau war bestimmt ins Kloster gebracht worden, weil ihre Familie keine Mitgift für sie hatte aufbringen wollen. Hatte sie, Celina, nicht ein ganz normales Gesicht, mit dunklen Augen, weichen, geschwungenen Lippen, ganz normale schwarze Haare, eine schlanke Figur? Was hatte den Onkel dazu bewogen, sie ausgerechnet hierher zu bringen?

Celina musste eingeschlafen sein, denn als sie die Augen wieder aufschlug, war die Kerze fast ganz heruntergebrannt und Suor Gratiosa stand mit einem weißen Nonnengewand vor ihr.

»Zieh das an, es ist dein Brautkleid«, sagte sie.

Celina tat, wie ihr geheißen. Daraufhin zog Gratiosa ein Rasiermesser heraus und griff in ihre Haare.

»Was machst du da?«, fragte Celina entsetzt.

»Damit du den Schleier tragen kannst, muss ich dir die Haare abschneiden.«

Jede einzelne schwarze Strähne, die unter den scharfen Schnitten Gratiosas zu Boden fiel, tat Celina körperlich weh. Schließlich, als das Werk vollbracht war, traten sie auf den Gang hinaus. Andere Nonnen mit verschlafenen Gesichtern und weißen Gewändern zogen still durch den Kreuzgang zur Kirche. Steinerne Teufel und himmelfahrende Heilige schmückten das Marmorportal. Celina betrat das Gotteshaus, in dem es nach Weihrauch roch und eine düstere Atmosphäre vorherrschte. An den Wänden waren die Standbilder der Dogen aufgereiht. Vor dem Altar stand ein Mann in der Kleidung eines Patriarchen. Die Chornonnen nahmen Stellung auf der Empore, die Laienschwestern, mit ihnen Celina, knieten auf dem Steinfußboden. Ein eisiger Wind pfiff durch die Fenster, die nicht verglast waren. Nach Gebeten und Gesängen befahl der Patriarch Celina, sich auf den Boden zu legen. Sein stechender Blick machte ihr Angst. Die Kälte der Steine drang ihr bis in die Knochen.

Die Nonnen sangen Litaneien.

»Jetzt küss den Boden, zum Zeichen deiner Bereitschaft, die Weihe zu empfangen.«

Celina rührte sich nicht.

»Küss den Boden!«, befahl der Patriarch mit einem drohenden Unterton in der Stimme.

Celina beugte sich vor, öffnete ihre Lippen und berührte flüchtig mit ihnen den Boden. Es wurde dunkel um sie. Der Patriarch hatte ein schwarzes Tuch über sie geworfen. So ist es also, lebendig begraben zu werden, dachte sie und spürte Bewegungen um sich herum, ein schwaches Leuchten, Wärme. Man hatte Kerzen aufgestellt. Es war wie in einem Sarg, als würde sie ihr eigenes Begräbnis erleben. Sie konnte kaum noch atmen. Ein Luftzug, es wurde wieder hell, der Wind pfiff immer noch durch die Kirchenfenster, die Nonnen sangen immer noch Litaneien.

»Steh auf!«, befahl der Patriarch. Sie erhob sich langsam und steif.

»Sprich mir nach: ›Ich gelobe Armut, Keuschheit und Gehorsam gegenüber diesem Kloster gemäß den Regeln des heiligen Benedikt.‹« Sie senkte den Kopf, was der Patriarch offensichtlich als Zustimmung auffasste.

»Ich verheirate dich mit Jesus Christus, dem Sohn des allmächtigen Vaters, deines Beschützers. Daher empfange diesen Ring des Glaubens als Zeichen des Heiligen Geistes, dass du dazu berufen bist, die Gattin Gottes zu sein.«

Wer hat mich dazu berufen? begehrte sie innerlich auf. Aber es hatte keinen Zweck, sich zu widersetzen. Sie ließ sich den schmalen Silberring an den Finger stecken. Die Nonnen sangen weiter, die Orgel setzte ein. In der Mitte einer Prozession wurde Celina zum Refektorium geleitet. Der Speisesaal war mit Säulen, Fresken und Bildern an den Wänden ausgeschmückt. Auf Tischen mit weißen Tüchern waren Speisen angerichtet, in Wein gegarte Meeräschen, Sardinen in ›saor‹, einer Marinade aus frittierten Zwiebeln, Essig, Gewürzen, Pinienkernen und Rosinen, Klippfisch und Krebse. Die anderen ließen sich lachend und lärmend nieder, Mönche und Nonnen, aßen nach Herzenslust, tranken Zitronenlikör und Wein und ließen sich zum Nachtisch süße Mandeltörtchen reichen.

Celina saß wie versteinert in dieser Gesellschaft, die sich mit einem Mal so völlig gewandelt hatte. Hatte sie nicht gerade noch Armut und Gehorsam schwören müssen? Sie bekam keinen Bissen herunter, es würgte sie, wenn sie die Speisen nur ansah, und sie sehnte sich nach nichts mehr als nach Ruhe. Als nach Beendigung des Mahls eine Nonne zur Mandoline griff, entfernte sie sich aus dem Saal. Niemand bemerkte ihr Fortgehen. Von fern hörte sie Lachen und Musik. Sie gelangte in ihre Zelle, warf sich auf die Strohmatratze und weinte sich in den Schlaf.

4.

Nachdem Christoph die Gegend um Augsburg verlassen hatte, gelangte er zwei Tage später nach Schongau. Diesen katholischen Ort konnte er nicht umgehen, da er den Empfehlungsbrief Reinhards bei sich trug. So durchritt er das Städtchen und sah sich dabei nach der Posthalterei um. Vor einem Fachwerkbau mitten im Ort standen ein paar Burschen, die ihm neugierig entgegenschauten. Christoph zog die Kapuze tiefer ins Gesicht. Gleich neben der Posthalterei befand sich ein Gebäude, aus dem helle Hammerschläge klangen. Zwei Pferde waren rechts und links der Tür an Eisenringe gebunden. Als Christoph die Schmiede betrat, schlug ihm die Hitze des Feuers entgegen, vor dessen Glut ein großer, kräftiger Mann Hufeisen bearbeitete. Der Schmied drehte sich um, und Christoph blickte in ein von Ruß geschwärztes freundliches Gesicht. Der Mann trug einen ledernen, dreckverkrusteten Schurz. Aus seiner Mütze quollen lange graue Haare hervor.

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!