Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: KBV

- Kategorie: Krimi

- Serie: Eifel-Krimi

- Sprache: Deutsch

Am Nürburgring sind mehr als 300 Millionen in gewaltigen Betongebirgen verbaut worden. Fachleute versprachen hoch und heilig, privates Kapital heranzuschaffen, und obwohl keiner auch nur einen einzigen Cent auftreiben konnte, wurden absurd hohe Beraterhonorare gezahlt. Die Eifeler Kneipenwirte, Pensionsinhaber und Hoteliers wurden von einer unbarmherzigen Clique von Managern rüde aus dem Geschäft gedrängt. Das Klima auf den Eifelhöhen ist zu Eis geworden. Eines Tages wird Claudio Bremm, der wichtigste Mann aus den Reihen der Manager, brutal mit einer Maschinenpistole niedergestreckt. Und noch ehe die Mordkommission eine brauchbare Spur hat, gibt es ein weiteres Opfer. Im Dörfchen Kirsbach stirbt der alte Bauer Jakob Lenzen einen grausamen Tod: Er wird in seinem Stall mit einem Kopfschuss regelrecht hingerichtet. Warum ausgerechnet der sanfte, kluge Jakob? Die beiden Morde verbindet scheinbar nichts miteinander, und auch Siggi Baumeister, Emma und Rodenstock sind hilflos. Zu viele Spuren, zu viele Verdächtige, eine Unmenge glaubhafter Motive. Und dann zeigt sich plötzlich so etwas wie ein roter Faden im Labyrinth der Nürburgring-Morde.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 475

Veröffentlichungsjahr: 2012

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Jacques BerndorfDie Nürburg-Papiere

Vom Autor bisher bei KBV erschienen:

Mords-Eifel (Hg.)Der letzte AgentRequiem für einen HenkerDer BärTatort Eifel (Hg.)Mond über der EifelDie Nürburg-PapiereDie Eifel-ConnectionEifel-BullenEifel-Krieg Magnetfeld des BösenAuf eigene Faust / Bis der Hass euch bindetEine Reise nach GenfDer BunkerDer Monat vor dem MordDer Reporter

Jacques Berndorf ist das Pseudonym des 1936 in Duisburg geborenen und 2022 in Dreis-Brück in der Eifel verstorbenen Journalisten, Sachbuch- und Romanautors Michael Preute.

Sein erster Eifel-Krimi, Eifel-Blues, erschien 1989. In den Folgejahren entwickelte sich daraus eine deutschlandweit überaus populäre Romanserie mit Berndorfs Hauptfigur, dem Journalisten Siggi Baumeister.

Berndorf setzte mit seinen Romanen nicht nur die Eifel auf die bundesweite Krimi-Landkarte, er avancierte auch zum erfolgreichsten deutschen Kriminalschriftsteller mit mehrfacher Millionen-Auflage. Sein Roman Eifel-Schnee wurde im Jahr 2000 für das ZDF verfilmt. Drei Jahre später erhielt er vom »Syndikat«, der Vereinigung deutschsprachiger Krimi-Autoren, den »Ehren-Glauser« für sein Lebenswerk.

Jacques Berndorf

Die Nürburg-Papiere

1. Auflage Mai 20102. Auflage Juni 20103. Auflage Juli 20104. Auflage Januar 20115. Auflage Mai 20116. Auflage August 20117. Auflage November 20118. Auflage September 20129. Auflage Oktober 201310. Auflage November 201511. Auflage November 201812. Auflage Juli 2023

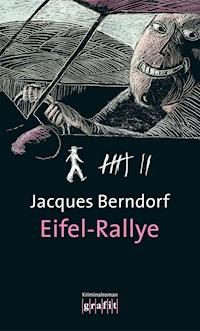

© KBV Verlags- und Mediengesellschaft mbH, Hillesheimwww.kbv-verlag.deE-Mail: [email protected]: 0 65 93 - 998 96-0>Umschlagillustration: Ralf Krampunter Verwendung des Gemäldes»Die Nürburg« von Gerlinde Pützer-Retterath, BoosRedaktion: Volker Maria Neumann, Köln Print-ISBN 978-3-940077-78-3E-Book-ISBN 978-3-95441-005-7

»Berater waren beauftragt, die Gesellschaft für Beratungenmit anderen Beratern zu beraten.«

Der Landesrechnungshof des Bundeslandes Rheinland-Pfalz in Speyer zum Geschäftsgebaren der landeseigenen Nürburgring GmbH.

Ich mache darauf aufmerksam, dass diese Romanhandlung reine Erfindung ist. Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Ereignissen wären rein zufällig.

Für die Liebe meines Lebens, Geli.

Ich verbeuge mich mit diesem kleinen Buchvor meinem Freund und Kollegen Wilhelm Hahne,der über viele Jahre die berühmteste Rennstreckeder Welt (und die Autos darauf) brillant recherchierteund – ohne Ansehen der Person – darauf beharrte,den Mythos der Nordschleife zu feiern undzu fordern, und der sinngemäß sagte:»Wir brauchen Leute mit Benzin im Blut, keine Schwätzer.«

Außerdem:In Dankbarkeit für Ulrike Bücking,die dafür sorgt, dass ein alter Mann nicht vom Pferd fällt.

Inhalt

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

22. Kapitel

23. Kapitel

24. Kapitel

25. Kapitel

Leseprobe aus: Die Eifel-Connection (von Jacques Berndorf)

1. Kapitel

Mein Kater Satchmo hatte einen neuen Lebensgefährten. Es war ein Igel, und sein Geschlecht war mir unbekannt. Der arrogante Satchmo hatte es natürlich versäumt, mir das neue Familienmitglied höflich vorzustellen, wie es in guten Familien immer noch Sitte war. Im Gegenteil: Er schirmte ihn ab, er traf ihn nur nachts, er trieb es heimlich. Das kränkt.

Diesen Abgrund an Verrat hatte ich nur zufällig entdeckt, weil ich mich wunderte, dass Satchmos Fressnapf frühmorgens grundsätzlich umgekippt auf der Terrasse lag. Anfangs dachte ich an die Krähe, die im Sommer häufig den Napf angeflogen und ihn der Einfachheit halber umgekippt hatte, weil dann das Fressen bequemer war. Aber die Krähe war es wohl nicht, denn tagsüber stand der Napf unberührt, und von nächtlich herumstreunenden Krähen hatte ich noch nie gehört.

Wie auch immer, ein Zufall brachte die entscheidende Erkenntnis: Ich saß in einer lauen Sommernacht vor dem Computer an einem ziemlich komplizierten Thema, bei dem ich nicht die geringste Ahnung hatte, ob es überhaupt jemanden interessierte. Ich war aus Erfahrung wütend und gefrustet, und ich wollte nicht, dass diese Geschichte der Vergessenheit anheim fiel:

Im eiflerischen Bettenfeld war eine alte Frau zu Grabe getragen worden, dreiundachtzig Jahre alt. Über ihre schmale Todesanzeige hatten Nichten und Neffen den wirklich hoffnungslosen Spruch gesetzt:

Allein zu sein! Drei Worte,

leicht zu sagen,

und doch so schwer,

so endlos schwer zu tragen.

Ich wusste etwas, das ich eigentlich nicht wissen durfte, das mir zugetragen worden war. Diese alte Frau war im Zuge des Rassenwahns der Hitler-Schergen als junge Frau einer Totaloperation unterzogen worden. Behördlich angeordnet. Angeblich war der Bruder ein Mörder, angeblich war sie damit ein Untermensch, durfte auf keinen Fall und niemals im Leben ein Kind gebären. Der Beginn einer unendlich grausamen Isolation, die erst mit ihrem Tod erlosch.

Ich dachte: Vielleicht jagt mich die Familie vom Hof, wenn ich nach ihr frage. Ich dachte: Wer will so etwas überhaupt noch lesen? Ich dachte: Vielleicht gibt es noch behördliche Unterlagen, vielleicht Zeitzeugen, vielleicht lebt noch jemand, der etwas weiß. Ich dachte aber auch: Gib es besser gleich auf, weil du niemanden findest, der diese Geschichte druckt.

Dann stand ich auf und setzte mich hinunter auf die Terrasse, um in die Nacht zu starren und dem leichten Wehen des Windes nachzulauschen.

Ich weiß noch genau, dass ich mir die kurze, stummelige, massige Shagpfeife von Poul Winslow stopfte, die ich eigentlich nicht mag, weil sie zu schwer ist. Die rauche ich grundsätzlich nur, wenn ich mies gestimmt bin und etwas gegen mich selbst habe. Da hockte ich also und schickte Qualm in die Luft.

Ich hatte kein Licht gemacht, ich saß im Dunkeln, und dunkel war auch das Wohnzimmer. Dann gab es links von mir ein Rascheln unter der Birke, gleich darauf ein leises Schnaufen, und dann kam der Igel, von dem ich erzählen will, in aller Ruhe auf die Terrasse geschnüffelt und trippelte etwa dreißig Zentimeter an meinen Schuhspitzen vorbei auf Satchmos Fressnapf zu.

Da ich ein gutmütiger Mensch bin, dachte ich sofort daran, ihm ein frisches Ei aus dem Eisschrank zu holen, wollte ihn aber auch nicht stören, also betrachtete ich ihn nur. Und er machte es gezielt, er zögerte keine Sekunde: Er legte beide Vorderpfoten auf die Kante des Napfes, der kippte um, und die Katzenherrlichkeit rollte ihm vor sein Maul.

Ich erinnere mich, dass ich dachte: Wenn du eine Weile wartest, kommt mein Kater vorbei und zeigt dir, wo der Hammer hängt.

Aber dann war meine Katze plötzlich da, und vom Hammer konnte keine Rede sein.

Wir haben ja alle in der Schule gelernt, dass der gemeine deutsche Gartenigel sich bei Gefahr augenblicklich zusammenrollt und außer der Atmung nichts mehr an ihm funktioniert. Aber dieser Igel war anders – und dieser Kater war es auch.

Satchmo war nicht im Geringsten erstaunt, nicht einmal eine Zehntelsekunde verwirrt oder hilflos. Er setzte sich auf die andere Seite des Napfes, stellte die Ohren auf, legte den Schwanz adrett um sich selbst und betrachtete den Besuch durchaus freundlich. Er fuhr nicht einmal die Pfote aus, um das Lebewesen zu testen. Nichts, einfach nichts. Der Igel rollte sich nicht zusammen, der Igel fraß in aller Seelenruhe Satchmos Napf leer, und einmal glaubte ich sogar, einen leisen, erleichternden Igelfurz zu hören.

Da begriff ich die Wahrheit dieser Stunde: Die beiden kannten sich, die kannten sich seit Langem!

Satchmo ließ den Igel fressen, und als er fertig war, kam er zu mir, hockte sich an meine Beine, starrte zu mir herauf, als wollte er sagen: »Ist das nicht ein irrer Typ?«

Seitdem hatte ich also einen Igel in der Familie.

Was mich an der Geschichte unruhig machte, war die Tatsache, dass wir in der Schule auch gelernt hatten, dass der gemeine deutsche Gartenigel im Herbst verschwindet, weil er sich irgendwo im Verborgenen eine Höhle baut, um den Winter über zu schlafen. Dieser Igel aber nicht, dieser Igel kam immer noch auf meine Terrasse, dieser Igel störte sich nicht daran, dass wir November hatten und ein geradezu ekelhaftes Wetter. Es regnete, es stürmte, die Temperatur lag bei angenehmen drei Grad plus, gewisse niedere Eifelregionen versanken bereits im Matsch, die Schweinegrippe und ihre Verwandten hielten reiche Ernte – aber der Igel kam. Ich hätte sogar wetten können, dass Satchmo genau wusste, wo der stachlige Genosse sich tagsüber aufhielt, aber Satchmo ist bekanntlich arrogant, Satchmo schwieg. Vielleicht übten die beiden heimlich Weihnachtslieder und sangen mir am Heiligen Abend auf ihre Art Stille Nacht, Heilige Nacht ... für die vier Würstchen, die ich immer an die unteren Zweige meines Weihnachtsbaumes hänge.

Das Einzige, was mich halbwegs zu trösten vermochte, war die Tatsache, dass die beiden unter keinen Umständen irgendeine erschreckend neuartige Kreatur in die Welt setzen konnten: Ich wusste definitiv, dass mein Kater Satchmo vor Jahren schon gründlich enteiert wurde, Igel hin, Igel her.

Gegen Abend sagte eine Frau im Fernsehen, wir müssten in den nächsten Tagen damit rechnen, dass laufend neue atlantische Tiefs von Westen her auf den alten Kontinent träfen. »Regen, immer wieder Regen. Und die Temperaturen sinken, und es kann leichten Schneefall geben, aber der Schnee bleibt nicht lange liegen ...« Es war eine dieser Wiederholungen, die wir in jenem Jahr kurz vor der Adventszeit häufig hörten.

Dann meldete sich Emma per Telefon und sagte mit Kleinkindstimme: »Meinst du, du hast Lust auf Lasagne?«

Sie hatte in der letzten Zeit häufig diese Stimme, sie pflegte einen unübersehbaren Kummer. Sie pflegte ihren Mann, der hochnäsig wirkte und sich zuweilen demonstrativ in seinen Rollstuhl setzte, obwohl er nach Meinung aller seiner Ärzte so ein Ding überhaupt nicht brauchte.

Und ehe ich antworten konnte, fragte sie: »Wie geht es dir denn eigentlich so?«

»Mir geht es gut, sagen wir mal.«

»Sagen wir mal? Also, willst du Lasagne?«

»Ich will Lasagne. Wann?«

»In zwanzig Minuten?«

»Okay, bis gleich.«

Ich will ehrlich sein: Rodenstock machte es mir in den letzten Monaten schwer. Meist war er eine dunkle, schweigsame Schattenfigur, die vor den Fenstern des Wohnzimmers in ihrem Rollstuhl hockte und vor sich hinbrütete. Irgendwie leblos, irgendwie fremdartig, irgendwie versackt in irgendetwas, das wohl seine eigene, schrecklich dumpfe und enge Welt ausmachte. Er grüßte kaum, oder wenn, murmelte er abwesend: »Hallo!« Und das klang so, als sei ich bestenfalls der Stromableser. Es klang vor allem so, als sei ich ihm egal.

Anfangs hatte ich noch gefragt, wie sein Befinden war, aber da er nur rotzig geantwortet hatte, das sei mir doch sowieso egal, ließ ich es sein. Und immer hatte ich das Gefühl, ich ließe Emma in ihrer Hilflosigkeit schutzlos zurück. Es war ein richtiges Elend. Das Haus in Heyroth wurde mir zuerst egal und dann verhasst, und natürlich mochte ich mich selbst zunehmend weniger. Ich hatte das Gefühl, nicht mehr ich selbst zu sein, zu versagen, abzugleiten in eine Stimmung, in der ich mir einredete, es sei nur seine Sache, nicht meine. Und dann, irgendwann Ende September, hatte ich mir vorgenommen, zu platzen. Er war zu einem richtigen Arschloch mutiert, dieser Rodenstock, dieser Rollstuhlhocker, diese Karikatur eines vollkommen blöden, vernagelten Menschen, den ich gar nicht erst kennen lernen wollte.

War er depressiv? Wo war mein alter Rodenstock? Würde er die nächsten zwanzig Jahre in diesem Rollstuhl hocken und immer schweigsamer werden, bis er endlich starb? Hatte er das Lachen auf ewig aus diesem Haus verbannt?

Was war mit Emma? Würde sie neben ihm langsam aber sicher eingehen wie die viel zitierte Primel? Sie war blass geworden, ihre Augen waren groß und leer, ihr Gesicht bleich, ihre Haare stumpf. Und sie bewegte sich langsamer, als würde Rodenstock sie in ihrer Lebenslust bremsen, zurückfahren auf ein schweigsames Mäuschen, das seinen klugen Worten lauschte und keinerlei Kritik äußerte.

Wieso eigentlich dieser gottverdammte Rollstuhl? Und auch noch elektrisch! Man hätte Rodenstock vor die Tür seines Hauses schieben und ihm dann einen Tritt geben müssen. Bis ins Tal hätte er dann ein paar hundert Meter frische Luft gehabt und wäre am Ende in eine riesige, tiefe Novemberpfütze geklatscht. Das Ganze bei zwei Grad plus und einem richtig beschissenen, abgedunkelten Novemberhimmel, am besten bei starkem Schneefall und scharfem Nordwind.

Er hatte einfach kein Recht, mich so hilflos zu machen und wie einen Pestkranken des Mittelalters zu behandeln.

Zurück zur Lasagne.

Ich machte mich landfein und belud meine Weste mit allem, was ich brauchte: Pfeifen, Tabak, Pfeifenstopfer, Feuerzeuge und ähnliches Gedöns. Dann traute ich mich in die dunkle Nacht und stieg in mein Auto. Es war gegen 18 Uhr, und jegliche Aufmunterung verschwand in eiskalten Nebelfetzen.

Plötzlich wusste ich, dass Emma mich eingeladen hatte, um der harten Schweigsamkeit des Herrn Rodenstock etwas entgegenzusetzen, und nicht, um mir ihre erstklassige Lasagne anzubieten. Kannst du haben, dachte ich.

Rodenstocks Haus in Heyroth machte einen sehr heimeligen Eindruck, die Fenster waren gelbe Vierecke, an der Haustür hing ein Adventskranz mit schweren Zapfen von der Kiefer und einer breiten, roten Schleife. Emma legte die Adventszeit grundsätzlich nach eigenem Ermessen fest. Sie hatte schon im Oktober Kränze aufgehängt, wenn ihr weihnachtlich zumute war.

Sie öffnete die Tür, noch ehe ich klingeln konnte, und ihr Dalmatiner, der Mike genannt wurde, sprang an mir hoch, als habe er mich seit Monaten vermisst.

Rodenstock hatte ihn auf Rat der Ärzte angeschafft, weil er seine Gesundheit durch alltägliche Spaziergänge wieder auf Vordermann bringen sollte. Aber wie es in nahezu allen Familien so üblich war, ging Emma mit Mike spazieren, derweil Rodenstock bewegungslos in seinem Rollstuhl hing und vor sich hinmuffelte.

»Komm herein«, sagte Emma leise. Dann nahm sie den Hund am Halsband und murmelte: »Kusch, kusch, mein Lieber.« Dann: »Vorsicht, der blöde Rollstuhl!«

Rodenstock, das allein schon war eine Erleichterung, war nicht in Küche und Wohnzimmer.

»Er ist oben«, sagte Emma leise »Er telefoniert mal wieder.«

»Wieso ›mal wieder‹?«

»Er hat seit rund zwei Monaten die Telefonitis. Und weil ich auf der Bank das Telefon bezahlt habe, weiß ich auch, dass er mit dem Dalai Lama telefonieren muss: 1.800 Euro in vier Wochen. Und, bitte, frag mich jetzt nicht, ob er verrückt ist. Die Antwort lautet: Ja, er ist verrückt. Aber mehr weiß ich auch nicht.« Dann starrte sie auf den Fußboden und setzte hinzu: »Er hat auch ein neues Handy. Woher er das hat, weiß ich nicht. Es ist ziemlich groß und hat unter dem Display zwei kleine Leuchten. Er spricht erst, wenn beide rot blinken und dann ein anderes Lichtzeichen kommt, grün.«

»Wieso erledigt er die Telefoniererei nicht hier unten?«

»Er muss unter einem Verfolgungswahn leiden. Er hat sich im Gästezimmer verschanzt. Wenn ich ihn frage, was er so treibt, antwortet er, das gehe mich nichts an!« Sie stand vor mir, neigte den Kopf zur Seite und fing an zu weinen. Dann schluchzte sie: »Und du bist ja auch nicht mehr für uns da.«

»Einspruch. Bin ich wohl. Soll ich ihm in den Arsch treten?«

»Ja, bitte!«

»Mit Anlauf?«

Sie nickte sehr heftig, drehte sich ab und sagte im entsetzten Hausfrauenton: »Die Lasagne wird zu Kohle!« Sie drehte irgendeinen Knopf an ihrem Herd.

»Macht auch nichts«, bemerkte ich tapfer.

Sie nahm ein Küchentuch und fuhr sich damit über das Gesicht. »Ich habe neulich zum ersten Mal gedacht, dass es vielleicht gut wäre, Tante Rosa in New York zu besuchen, oder Shamir in Tel Aviv.«

»Lass das lieber«, sagte ich. »Verwandte sind niemals die beste Lösung.«

Sie machte die Backofenklappe auf und starrte hinein. »Das ist richtig«, nickte sie. »Aber manchmal würde mir der schäbigste Verwandte schon helfen. Glaub mir.«

»Ich glaube dir«, gab ich zurück. »Komm, wir rauchen eine.«

Also rauchte sie einen ihrer wirklich furchtbar stinkenden, holländischen Zigarillos, und ich paffte eine Pfeife.

»Weißt du, ich kann das Spiel nicht gewinnen«, sagte sie leise. »Gewinnen kann ich das nicht. Und ich weiß auch nicht mehr, ob ich es gewinnen will. Vielleicht gehe ich heim nach Holland, vielleicht haben die da irgendeine Arbeit für mich, irgendetwas Sinnvolles.«

»Das kannst du immer noch tun«, versuchte ich sie zu beschwichtigen.

Dann schwiegen wir, weil es nichts mehr zu sagen gab, und sie nahm die Lasagne aus dem Backofen und setzte sie mit zwei dicken Küchenhandschuhen auf den Tisch. Dann ging sie drei Schritte in den Flur und rief: »Essen! Es gibt Essen!«

Es vergingen ein paar Minuten, ehe oben ein Stuhl gerückt wurde. Dann kam er die Treppe herunter, und seine Schritte klangen ganz normal, ohne zu stocken, ohne Unsicherheit. Dann setzte er sich vier Meter von uns entfernt im Flur in den Rollstuhl und surrte an den Tisch.

Dabei nuschelte er: »Sieh mal, der Baumeister! Richtig, bei Lasagne kommt er ja immer. Du lockst ihn mit Lasagne an, meine Liebe, mit Lasagne klappt das reibungslos.«

Emma sagte nichts, ich sagte nichts.

»Gebt mir mal eure Teller!«, sagte Emma leise.

Ich gab ihr meinen Teller, und sie belud ihn mit einer ordentlichen Portion. Dann gab ich ihr Rodenstocks Teller, und sie wiederholte das Ganze. Dann nahm sie sich selbst ein wenig, setzte sich und bemerkte tonlos: »Guten Hunger!«

»Ja, ja«, murmelte Rodenstock. Dann hob er den Kopf und erklärte: »Es wäre mir übrigens angenehm, wenn ihr beide vor dem Essen hier nicht raucht. Es schmeckt dann alles nicht mehr.«

»Rauchst du nicht mehr?«, fragte ich.

»Doch, aber nicht so, dass es andere stören könnte.«

»Ich störe dich also«, murmelte Emma.

»Ja!«, nickte er ernsthaft. »Wenn du hier rauchst.« Dann stocherte er in der Lasagne herum, nahm eine Gabel voll, kaute darauf herum und sagte mit breitem Mund: »Die war wirklich auch schon mal besser!«

»Ach ja«, hauchte Emma ohne jede Betonung.

»Hör zu«, sagte ich leise. »Ich finde, was du hier ...«

»Kein Vortrag, bitte!«, unterbrach er mich scharf.

»Natürlich nicht, du Arschloch«, sagte ich so seidenweich wie möglich. »Hör mir zwei Minuten zu, dann gehe ich hier raus und nehme deine Frau sicherheitshalber mit, damit sie in deinem Haus nicht erfriert oder sonstwie zu Schaden kommt. Du hattest einen totalen Zusammenbruch, sie haben dich aufgemacht und deine Pumpe repariert. Das ist jetzt Monate her, und du hockst da in einem Rollstuhl, den du nicht brauchst, den du aber missbrauchst. Du bist ja nun nicht der einzige alte Sack, den die Trierer Operateure, Gott hab sie selig, wieder auf die Beine gebracht haben. Aber du hast nicht das Recht, Emma und mich zu missbrauchen, wenn du deinen irren Launen nachgibst und uns mit deiner gottverdammten Herrlichkeit blendest. Diese Herrlichkeit ist beschissen, kleinkariert und ohne Stil. Du bist arrogant, anmaßend und großkotzig ...«

»Du wirst dieses Haus nicht mehr betreten!«, schrie er mit hochrotem Kopf los. »Du wirst unter keinen Umständen mehr in meinem Leben auftauchen. Ich habe die Schnauze ...«

»Halt den Mund und hör mir zu«, sagte ich ganz leise, wobei ich heute noch erstaunt bin, dass ich leise sprechen konnte. »Wir erdulden dich seit Monaten, wir halten dich mühsam aus, wenngleich wir wissen, dass du jedes Maß verloren hast. Diese kleine Welt hier wird systematisch von dir zertrümmert, Emma kommt jeden Tag unter deine Räder, du verdammtes Arschloch. Irgendetwas ist mit dir passiert, vielleicht bist du depressiv, vielleicht wirst du von deiner trostlosen Einsilbigkeit am Lachen gehindert. Aber das alles gibt dir verdammt noch mal kein Recht, uns wie Leibeigene abzufertigen. Und damit du das keine Minute deines Lebens mehr vergisst, serviere ich dir meine Lasagne!« Dann nahm ich meinen Teller, hielt ihn hoch über seinen Kopf und ließ die Herrlichkeit herunterklatschen, direkt auf seine letzten, weißen Haare. »Sag jetzt mal ausnahmsweise nichts, Rodenstock, du siehst jetzt ohnehin bekleckert aus. Denke an meine Worte und halt die Klappe!« Dann nahm ich auch seinen Teller und ließ ihn samt Lasagne auf die Fliesen donnern. Es war ein richtig schönes Geräusch, und die Farbgebung war insgesamt durchaus stilvoll.

Der Hund war dankbar, der Hund begann sofort zu schlabbern.

»Emma, wir verschwinden jetzt hier!«, sagte ich scharf. »Dein Mann duscht jetzt und bringt anschließend die Schweinerei hier in Ordnung. Vom Rollstuhl aus. Dann telefoniert er weiter mit Gott und der Welt. Im Rollstuhl natürlich, alles im Rollstuhl. Und dann wird er zu Bett gehen, mit Rollstuhl!«

Emma stand tatsächlich auf, und sie lächelte leicht, wenn auch verkrampft.

»Na, komm«, sagte ich. »Rodenstock hat zu tun.«

Sie marschierte tatsächlich hinter mir aus dem Haus, und Rodenstock sah tatsächlich sehr unglücklich aus mit all der roten, tomatigen Lasagne um den Kopf, die ihm langsam und gemächlich über das Gesicht rutschte.

Schon tat es mir leid, und ich dachte: Hoffentlich war das Zeug nicht zu heiß! Aber dann dachte ich wütend, dass eine Brandblase über seinen Kopf verteilt ja auch gewisse Vorteile haben könnte. Vielleicht wundersame Sprachlosigkeit.

Was mich sehr verblüffte, war Emmas verbissene Schweigsamkeit. Sie sagte kein Wort, hockte sich in mein Auto, und ich fuhr sie in ein paar Minuten nach Brück zu mir nach Hause. Allerdings war sie leichenblass.

Es war so dunkel, dass die Straßenlaternen nichts anderes waren als ein trostloser Versuch, einen kaum wahrnehmbaren, gelben Schimmer im Umkreis von zwei Quadratmetern zu schaffen.

Sehr hohl bemerkte sie: »Was ist, wenn er stürzt?«

»Wieso soll er stürzen?«

»Na ja, wenn er aufsteht und auf der Lasagne ausrutscht.« Sie warf entschlossen die Arme nach vorn und bemerkte: »Scheiß drauf!« Dann stieg sie aus und stand mit beiden Beinen in der tiefen Pfütze, die die Mitte meines Hofes ausmachte. Sie sagte nur: »Huh, ist das kalt!«

Wir gingen ins Haus, sie schleuderte die Schuhe von den Füßen, sie besetzte mein großes Sofa. Sie forderte wild entschlossen: »Ich hätte gern einen Schnaps.«

Ich hatte noch einen Obstbrand von Liz Treis unten an der Mosel, den stellte ich ihr hin, zusammen mit einem kleinen Wasserglas.

»Du warst ziemlich grob«, stellte sie fest. »Hoffentlich hast du ihn nicht irgendwie gekränkt.«

»Wer wird schon ein Kilo Lasagne als Kränkung empfinden?«, erwiderte ich.

Es gab einfach nichts zu lachen.

Sie goss sich einen ordentlichen Schnaps ein und trank ihn wie Wasser.

»Jetzt haben wir nichts zu essen!«, stellte sie fest.

»Käse, Brot, ein wenig Butter, Salami?«

»Nicht schlecht«, nickte sie. Dann goss sie sich erneut ein, griff nach einer Decke und legte sie über sich, wahrscheinlich um sich gegen die feindliche Welt zu wappnen. »Du könntest mir ein Brot machen«, sagte sie und kippte den Schnaps in sich hinein.

»Das mache ich«, sagte ich. »Käse, Salami, nur Butter?«

»Nur Butter«, bestimmte sie und goss sich den dritten Schnaps ein. »Er sah so komisch aus mit der zermatschten Tomate über dem linken Auge. Glaubst du, er wird es begreifen, weshalb ich mit dir verschwunden bin?«

»Vielleicht«, antwortete ich. »Vielleicht auch nicht. Er ist ein sturer, alter Sack.« Ich ging in die Küche, um mich um das Essen zu kümmern.

Als ich mit dem Teller Brote zurückkehrte, hatte sie sich die Decke über den Kopf gezogen, das Schnapsglas war leer.

»Hier ist etwas zu essen«, sagte ich.

Ihr rechter Arm erschien und tastete den Tisch ab, um es zu erobern. »Danke«, sagte sie knapp, bekam ein Brot zu fassen und mümmelte es unter ihrer Decke. Nach einer Weile murmelte sie: »Du hast es so hell.«

»Soll ich das Licht ausmachen?«

»Das wäre nett.«

Also machte ich das Licht aus, und wir hockten im Novemberdunkel, unfähig, eine Hand vor den Augen zu erkennen.

»Das ist friedlicher«, erklärte sie dumpf. »Kannst du mir noch einen Schnaps einschenken?«

»Natürlich. Aber ich mache dich darauf aufmerksam, dass du dann betrunken bist.«

»Das bin ich doch schon.«

»Dann ist es ja gut.« Ich goss ihr also den nächsten Seelentröster ein. »Vorsichtig bei der Eroberung, nicht umkippen.«

»Das kriege ich hin!« Dann kicherte sie unvermittelt. »Weißt du, was ich am liebsten getan hätte? Nein, weißt du nicht. Also: Ich hätte ihn am liebsten bei den Eiern genommen und rumgewirbelt.«

»Das ist aber sehr grausam«, wandte ich ein.

»Aber auch schön!«, erklärte sie. »Also, die Lasagne auf seinem Kopf, das war sehr malerisch, obwohl er Karneval doch eigentlich nicht mag. Hast du das beobachtet? Also, er war verblüfft, würde ich mal sagen. Damit hatte er nicht gerechnet. Ich sage dir, er hatte nicht damit gerechnet. Dabei war das überfällig, das hätte ich schon vor ein paar Monaten tun sollen.«

»Aber du hast doch gar nichts getan.«

»Wie? Ach so, ja.« Sie schwieg eine Weile. »Aber ich hätte es vor Monaten schon tun sollen, als er den verdammten Rollstuhl haben wollte. Er hat gekräht wie ein beleidigtes Hähnchen. Wieso wir ihm denn einen Rollstuhl vorenthalten wollten? Es sei sein gutes Recht, einen Rollstuhl zu haben und damit rumzufahren. Der Arzt, der ihn operiert hat, meinte, wenn er das wolle, soll er sich eben so ein blödes Ding kaufen. Rollstuhl! Ach, du lieber Gott, wen habe ich da eigentlich geheiratet?«

»Rodenstock«, sagte ich.

»Ja, ja, aber von dem ist ja nichts mehr übrig.«

»Was ist denn das mit der Telefonitis? Mit wem redet er denn?«

»Will ich gar nicht wissen.« Sie kicherte schrill. »Telefonsex. Ist ja möglich.«

»Nicht bei der Laune«, sagte ich. »Bei der Rechnung müsste die Partnerin auf Hawaii sitzen.«

»Kann ja sein«, kicherte sie. »Bei Rodenstock weiß man das nicht. Könntest du mir noch einen Kleinen ... Ach, lass mal, ich habe die Flasche schon.« Sie nahm den Korken mit einem leichten Plopp von der Flasche. Dann schluckte sie, zwei-, dreimal. »Jetzt bin ich besoffen.«

»Das ist schön!«, sagte ich.

Eine Weile saßen wir schweigend da. Dann fragte sie plötzlich: »Was machen wir denn eigentlich, wenn er gleich hier auf deinen Hof brettert und dir die Bude verwüsten will?« Bei den letzten drei Worten hatte sie erhebliche Schwierigkeiten. Es klang wie Buudhe vawüssden.

»Nichts. Dann sehen wir ihm dabei zu.«

»Richtig!«, nölte sie. »Keine Gewalt, niemals Gewalt von unserer Seite!«

Kurz darauf überkam sie das heulende Elend. Es begann damit, dass sie unklare, wimmernde Töne von sich gab, die sie in einem eigenwilligen Rhythmus unterbrach, um ihren Mann zu beschimpfen und zu verfluchen. Sie knurrte ihm zu, er sei ein Waschlappen, zeige keine Spuren von Männlichkeit, habe ein Kreuz wie ein Gartenschlauch und betreibe einen egomanen Kult um seine im Grunde farblose Selbstdarstellung. Er sei ein Weichei, ein richtig mieses Weichei.

Da ich das alles so genau nicht wissen wollte, verzog ich mich in mein Arbeitszimmer und war bemüht, ihre wütenden Schreie zu überhören.

Irgendwann wurde es still, und ich wurde nervös. War sie jetzt geflüchtet, um ihren Rodenstock in Heyroth um Vergebung zu bitten? Ich ging hinüber und sah nach.

Sie schlief tief und fest und schnarchte so laut wie ein schlecht laufender Diesel. Es war Mitternacht. Die Schnapsflasche war bis auf ein läppisches Schlückchen leer. Es schien mir sicher, dass sie am nächsten Morgen todkrank erwachen würde, und also legte auch ich mich nach dem anstrengenden Abend schlafen. Sie sah rührend aus, wie ein Kind mit großem Kummer.

Der Schlaf kam nicht, weil mein vollkommen verunsichertes Seelchen die Frage stellte: Hast du wirklich einem alten Mann einen Teller Lasagne übergestülpt? Na, sicher!, erwiderte ich meinem Seelchen wütend, er war ein rücksichtsloser Schweinehund! Aber bist du nicht immer lauthals für Gewaltlosigkeit eingetreten, hast du nicht immer alle Waffen verflucht? Ja, sicher. Aber Lasagne ist doch keine Waffe! Überleg dir genau, was du sagst, mein Freund: Kann nicht auch Lasagne letztlich eine Waffe sein? Eine Waffe, die jedem Gegner die Würde nimmt? Blödmann, elender! Kann man sich vielleicht neuerdings mit al dente gekochten Spaghetti erschlagen? Einspruch: Es ging nicht um läppische Spaghetti, mein Freund, es ging um Lasagne, sehr heiße Lasagne. Und es ging darum, einen wesentlich älteren Mann gnadenlos zur Schnecke zu machen. Und sei ehrlich, du Rammbock, du weißt doch gar nicht, wie es ihm geht. Und warum es ihm so schlecht geht, dass er nicht mehr wiederzuerkennen ist. Vielleicht geht es ihm mehr als dreckig, vielleicht tanzt er zwischen Leben und Tod, vielleicht kann er im Augenblick nicht über sich sprechen, vielleicht ist er einfach nur am Ende seiner Möglichkeiten? Vielleicht hat er begriffen, dass der einzige Tanz, den er hat, jetzt zu Ende geht? Vielleicht weiß er, dass er Emma gnadenlos schlecht behandelt und kann es einfach nicht abstellen? Weil er ein Angstbeißer ist. Vielleicht heult er zuweilen, wenn er allein ist, vielleicht ist er vollkommen hilflos.

Als ich zum letzten Mal auf den Wecker schielte, war es vier Uhr, und irgendwann danach muss ich eingeschlafen sein.

2. Kapitel

Das Telefon weckte mich, es war Rodenstock, der mit dumpfer Stimme bekannt gab: »Es gibt eine Leiche am Nürburgring. Kannst du mich fahren?«

»Was willst du am Nürburgring? Überhaupt, wieso ...«

»Kischkewitz hat angerufen, ich muss leider da hoch.«

»Rodenstock, sei menschlich. Es ist ... es ist, verdammt noch mal, sechs Uhr am Morgen. Du bist seit Jahren ein Rentner, ein Amateur-Kriminalisten-Rentner. Kischkewitz ist Leiter einer Mordkommission, der braucht dich nicht, er ist erwachsen. Es ist stockdunkel. – Welche Leiche denn? Und wieso jetzt?«

»Sie haben ihn erst vor zwei Stunden gefunden. Also, ich muss da hoch. Geht das, oder geht das nicht?«

»Ja, sicher geht das. Wer findet denn morgens um vier Uhr bei diesem Wetter einen ... Wer ist denn der Tote, wenn ich fragen darf?«

»Der Bremm.«

»Der Bremm? Bist du sicher, dass sie dich nicht verschaukeln? Und überhaupt: Wieso musst du da hin? Und dein gottverdammter Rollstuhl passt auch nicht in mein Auto.«

»Ich brauche keinen Rollstuhl.«

»Ach, nein? Seit wann denn das? – Der Bremm? Bist du ganz sicher? Der Bremm?«

»Der Bremm«, versicherte er dumpf.

»Ich habe da aber noch ein ausgewachsenes Problem am Hals. Deine Frau liegt hier unten auf meinem Sofa ...«

»Sie liegt nicht mehr auf deinem Sofa. Sie ist eben hier angekommen. Aber sie kann mich nicht fahren. Sie ist immer noch voll wie eine Haubitze. Also, kommst du?«

»Und wie hat es ihn erwischt? Den Bremm?«

»Bis jetzt tippen sie auf eine alte Kalaschnikow. Einmal diagonal. Also, was ist, bringst du mich da rauf? Ich bin in Ordnung, ich kann nur nicht mehr bei Dunkelheit fahren.«

»Wo ist er denn, der Bremm?«

»In Siebenbach. Weißt du, wo Siebenbach ist? Da liegt er. An einem Waldrand. Kischkewitz sagt, er sehe partiell aus wie rohes Fleisch.«

»Wie ist Emma denn nach Hause gekommen?«

»Zu Fuß!«

»Ist die verrückt?«

»Ja! Eindeutig.« Er räusperte sich. »Also kommst du nun, oder muss ich mir ein Taxi bestellen?«

»Du bist vollkommen weltfremd, Rodenstock. Du kriegst bei diesem Scheißwetter frühmorgens um sechs in der Eifel kein Taxi. Wo lebst du eigentlich?«

»Unter Analphabeten«, murmelte er verächtlich.

»Du bist und bleibst einfach klasse!«, erwiderte ich bitter. »Ich bin gleich da.«

Satchmo kam um die Ecke und erzählte mir laut maunzend irgendeine traurige, aufsehenerregende Geschichte von der großen Einsamkeit stolzer Scheunenkater in der Eifel. Ich pulte den Rest einer Leberwurst auf einen kleinen Teller und servierte ihm das, weil ich sonst Gefahr lief, tagelang von ihm geschnitten zu werden.

Ich packte meine Siebensachen und lud sie ins Auto. Es regnete sanft und gleichmäßig, ab und zu fuhr ein kalter Windstoß über das Land, das Dorf sah so tot aus, als sei es von allen guten Geistern verlassen, ich stand in meiner grundstückseigenen Pfütze und fühlte meine Füße kalt und nass werden.

Rodenstock hatte sich vor der Haustür aufgebaut, sich in einen Trenchcoat gehüllt und mit einem dicken, roten Schal umwickelt. Er trug einen Pepitahut auf dem Kopf und sah absolut lächerlich aus, ein Ritter von der traurigen Gestalt.

»Wieso stehst du hier im Regen, statt drinnen zu warten?« »Manchmal tut Regen gut«, erwiderte er hoheitsvoll und kletterte ins Auto. »Kannst du jetzt endlich losfahren?«

»Ich habe leider keine Lasagne mehr«, murmelte ich böse. »Wieso interessierst du dich für den toten Bremm?«

»Das willst du gar nicht wissen«, entschied er muffig. »Nun fahr endlich.« Er ließ die Tür auf seiner Seite zufallen.

»Ich möchte eines klarstellen: Behandle mich nicht wie einen Debilen, sonst lasse ich dich in irgendeinem Straßengraben zurück!«

»Ja, ja, aber fahr jetzt endlich.«

Also fuhr ich los.

Als ich unten die Straße erreichte, fragte er sehr hohl: »Bin ich wirklich so furchtbar?«

»Furchtbarer!«, nickte ich. »Glaub mir, viel furchtbarer. Weißt du, warum?«

»Ja, ja, ich sehe den Sensenmann. Hockt auf meiner Bettkante. Tagtäglich. Von morgens bis morgens. Geht nicht mehr weg.«

»Aha«, murmelte ich höflich und zurückhaltend. »Und dein läppischer Eventualtod gibt dir also das Recht, uns alle wie Idioten zu behandeln?«

Er antwortete nicht, er ließ das Kinn auf seinen tropfnassen Trenchcoat sinken und stellte sich schlafend. Wahrscheinlich war er tödlich beleidigt.

»Jetzt willst du plötzlich mitten in der Nacht zu einem Toten, der auf irgendeinem matschigen Feldweg liegt?«

»Ja, sicher. Das kümmert mich, das solltest du eigentlich wissen. Was weißt du denn schon über den Nürburgring?«

»Ich habe versucht, so viel wie möglich nicht zu wissen. Obwohl hier alle seit geschlagenen zwei Jahren drüber sprechen. Ich habe mich mit Erfolg nicht darum gekümmert. Und ich kann dir auch genau sagen, weshalb nicht. Weil das alles halbseiden ist, weil diese Riege zugeknallter Manager auf mich wie eine Versammlung therapiebedürftiger Zuhälter wirkt, wie ein Rudel aufgeregter Heiratsschwindler, die vollkommen aus dem Tritt geraten sind. Das ist eine unappetitliche Geschichte.«

»Jetzt ist es aber gut!«, donnerte er. »Einer der Protagonisten des ganzen Dramas am Nürburgring ist heute Nacht umgenietet worden. Also kümmere ich mich darum, also will ich wissen, wer ihn getötet hat. Das ist doch selbstverständlich!«

Ich war durch Brück gerauscht, ich hatte die kleine Straße zur B 410 hinter mich gebracht, ich jagte auf Kelberg zu, kam an der neuen A 1 auf dem Radersberg vorbei, tauchte in die tiefen Wälder ein und hoffte die ganze Zeit, dass kein Rehbock auf die Straße sprang.

»Sie haben nichts hinterlassen als einen miesen Geschmack im Mund und ein Betongebirge, das ausreicht, einem Angst zu machen«, murmelte ich.

»Seit heute Nacht ist das aber ein Tatort!«, erklärte er knapp. »Ich sage mal, der teuerste Tatort der Republik.«

»Da hast du recht«, nickte ich. »Achtung, Leute! Rodenstock, der Eifel-Zorro, kommt geritten. Zurücktreten von der Bahnsteigkante!«

Zu meiner grenzenlosen Verblüffung begann er ganz hoch und ungeniert zu kichern, kommentierte das aber nicht.

Auf der langen Geraden vor Boxberg gab ich richtig Gas, und Rodenstock reagierte prompt: »Ich hatte dich ursprünglich gebeten, mich nach Siebenbach zu fahren, nicht unbedingt in die nächste Klinik.«

»Das liebe ich so an dir: diese vornehme, kluge Zurückhaltung.«

Es wirkte auf die Distanz ein wenig wie Spielzeug vom Legoland, wie das Werk von Trickfilmern.

»Da oben sind sie«, sagte Rodenstock und deutete an mir vorbei auf eine große Weide, die ziemlich steil ansteigend ungefähr dreihundert Meter entfernt an einem Waldrand endete. Der Wagen der Techniker hatte zwei Lichtmasten ausgefahren, in deren Lichtkreis sich Frauen und Männer bewegten, die die weißen Anzüge der Kriminaltechniker trugen. Es sah aus wie die Jahresversammlung von Gespenstern.

»Hier sind ja überall Gaffer!«, murmelte Rodenstock fassungslos.

»Was hast du denn gedacht? Irgendjemand hat die Kripo gesehen, dann telefoniert, dann haben sie sich getroffen. Hier ist doch sonst nichts los, tote Hose.«

Auf der schmalen Straße parkten mindestens fünfzehn Autos, und einige der Besitzer hatten Ferngläser vor den Augen.

»Fahr mich bitte da hoch!«, befahl Rodenstock.

Ich erwiderte erst mal gar nichts und besah mir den Schlamassel. Wenn ich da hochfuhr, würde ich mit dem Wagen bis zu den Achsen im Schlamm stecken. Ebenso unmöglich war es, Rodenstock zu Fuß dort hinaufzuschicken. Ich rief Kischkewitz an und erklärte ihm die Lage.

»Wenn du auf dem Weg bleibst, geht es vielleicht«, entschied der Kriminalist. »Aber nicht vom Weg abkommen.«

Also fuhr ich den Wiesenweg hoch, und abgesehen von ein paar Rutschern ging es glatt.

»Also denn!«, sagte mein Begleiter frohgemut und stieß die Tür auf.

»Rutsch bloß nicht aus«, warnte ich.

»Ich doch nicht!«, erklärte er hoheitsvoll. Dann beugte er sich weit vor und murmelte: »Ach, du gute Güte!«

»Was ist denn?«

»Nichts.«

»Lüg nicht!« Ich stieg aus und ging um mein Auto herum.

Rodenstock trug Pantöffelchen, hinten offen, wahrscheinlich weiches Handschuhleder, mittelbraun, für den eleganten Mann von heute. Dazu einen schwarzen und einen hellgrauen Socken.

»Hast du zufällig auch ein kurzes Röckchen von Emma ausgeliehen?«, fragte ich.

»Es ging so schnell, ich weiß auch nicht ...«

»Ich gebe dir meine Gummistiefel aus dem Kofferraum«, sagte ich.

Irgendwie brachten wir ihn in die Gummistiefel, und dann ging er langsam und betulich in die Szene.

Er begann sofort und ohne Übergang mit Kischkewitz zu flüstern, wobei sie den Eindruck machten, als ginge es um ein Riesengeheimnis und nicht um den toten Bremm.

Ich wusste, dass ich mit meinem Auto über kurz oder lang im Weg sein würde, also fuhr ich die ganze Strecke wieder rückwärts hinunter und suchte mir dann eine Lücke zwischen zwei Autos der Zuschauer.

Der Wagen hinter mir war ein älterer, dunkler Ka von Ford. Ein junger Mann saß darin und hatte ein Fernglas vor den Augen. Um nicht vom Novemberschmutz behindert zu werden, hatte er die Scheibe heruntergekurbelt.

Ich ging zu ihm hin und fragte: »Entschuldigung, wie kommen Sie hierher? Einfach zufällig hier vorbeigekommen oder durch irgendwelche Leute darauf aufmerksam gemacht worden?«

Er hatte ein schmales, blasses Gesicht unter dunklen Haaren, er sah klug aus, und er wirkte sanft. Nach meiner Schätzung war er etwa fünfundzwanzig Jahre alt, vielleicht ein paar Jahre älter.

»Also, es war im Internet. Dann twitterte es jemand. Das war so gegen drei, vier Uhr, schätze ich mal. Dann bin ich hierher gefahren. Aber im Netz wussten sie nicht genau, wer es ist. Sie haben von einer Schießerei gesprochen. Es ist aber wohl Herr Bremm, Claudio Bremm, nehme ich an. Leider. Jedenfalls wurde das vorhin hier erwähnt.«

»Es ist Claudio Bremm«, bestätigte ich. »Haben Sie irgendeine Beziehung zum Ring oder zur GmbH?«

»Nein, aber meine Mutter arbeitet da oben. Als Putzfrau. Der Herr Bremm war gut für den Ring, das steht fest. Gehen Sie jetzt da hoch?«, fragte er. »Kann ich vielleicht mitkommen?«

»Das geht nicht«, sagte ich. »Das geht unter keinen Umständen. Das da ist ein Tatort.«

»Also, wenn es Herr Bremm ist, dann wäre das wirklich für alle ein großes Unglück.« Er hatte Augen wie ein Träumer, groß und dunkel, und er sprach zittrig.

»Wieso?«, fragte ich.

»Weil er hier Jobs schafft«, antwortete er einfach. »Er ist ein irrer Typ. Er bringt Geld in die Dörfer. Er tut etwas für die Eifel. Wir leben auch davon.«

»Wo arbeiten Sie?«, fragte ich.

»Ich arbeite nicht, ich studiere.«

»Was denn?«

»Philosophie in Köln«, antwortete er. »Manchmal arbeite ich auch. Dann verkaufe ich die ring-card oben im Boulevard.«

»Alles Gute wünsche ich Ihnen«, nickte ich. »Einen schönen Tag noch.« Dann fiel mir ein, dass er das als grobe Geschmacklosigkeit werten musste. Ich wollte mich nach ihm umdrehen und irgendetwas Beruhigendes sagen, aber er hatte schon wieder das Fernglas vor den Augen und starrte hoch zum Waldrand.

Also marschierte ich mit meinem Kamerakoffer den rutschigen Feldweg hoch. Es hatte wieder zu nieseln begonnen, und es war saukalt.

Claudio Bremm lag auf dem Rücken und starrte aus weit offenen Augen in die kalte Novembernässe. Neben ihm lag eine zweiläufige Schrotflinte, ungefähr dreißig Zentimeter von seinem rechten Arm entfernt. Er trug das filzige Grün der Waidmänner, und selbst im Tod sah er richtig schick aus. Eine oder zwei der Kugeln hatten ihn am Hals erwischt, es sah so aus, als sei er fast geköpft worden, aber sein Haar saß noch sehr adrett. Seine rechte Hand fiel mir auf, sie lag neben seiner Taille im Novemberdreck, und sie sah so aus, als könne kein Schmutz der Welt ihr die Eleganz nehmen.

Was wusste ich von ihm? Nicht viel, das war sicher. Er war irgendwann als ein Retter des neuen Nürburgring eingestiegen. Er wollte und sollte private Investoren auftreiben. Er schaffte keinen Cent heran, stattdessen bekam er einen staatlichen Kredit über ein paar Millionen, was mit der Weltwirtschaftskrise und all dem Elend unter den Gierigen dieser Welt begründet wurde.

»Lag er von Beginn an so?«, fragte ich den Fotografen der Mordkommission.

»Nein, wir haben ihn schon gedreht. Er lag auf dem Gesicht. Die letzten Schüsse haben ihn in den Rücken getroffen.«

»Gibt es auch frontale Schüsse?«

»Gibt es. Mindestens neun. Geh mal zur Seite.«

Ich nahm eine Kamera aus der Tasche, entschied mich für Schwarzweiß und hielt auf die Szene. Sie hatten jede Menge weiße Nummern aufgestellt, und zwei der Spurenleute knieten im klatschnassen Gras und robbten sich langsam aber sicher an fast unsichtbaren Spuren entlang auf die Leiche zu. Einer von ihnen sagte mit einer hohen, erstaunten Stimme: »Siebzehn Hülsen bis jetzt, ich werd verrückt.«

»Ich will von jeder Aufnahme einen Abzug«, sagte Kischkewitz hinter mir streng. »Und nichts davon landet in der Tagespresse.«

»Wie immer«, nickte ich. »Weiß man, wann es passiert ist?«

»Weiß man nicht. Der Onkel Doktor sagt, es muss gegen zwei Uhr in der Nacht gewesen sein. Aber sicher ist das nicht.«

»Jedenfalls muss es um drei Uhr nachts schon vorbei gewesen sein, zu dem Zeitpunkt stand es nämlich im Internet. Was macht Bremm denn hier um zwei Uhr nachts in Jägermontur mit Flinte, wenn Hirsch und Keiler schlafen?«

»Frag ihn, vielleicht sagt er es dir.«

»Wie ist er hierher gekommen? Wo wohnte er denn eigentlich?«

»Hier in Siebenbach.«

»Weit entfernt?«

»Nicht weit. Vielleicht fünfhundert Meter.«

»Und er ist Jäger gewesen?«

»Schlaukopf.«

Ich wechselte vom Superweit zu einem 200er Rohr und hielt auf den Toten.

»Mir ist saukalt«, sagte Kischkewitz quengelig.

»Wie muss ich mir das vorstellen?«, fragte Rodenstock und deutete auf den Leichnam.

»Wir haben noch keine Vorstellung, wir wissen nicht einmal, warum er mitten in der Nacht hierher ging. Was suchte er hier? Was wollte er hier? Hier sind nachts keine Menschen, nicht mal Eulen. Wir wissen es einfach nicht.«

»Und er kam von zu Hause?«, fragte Rodenstock.

»Das nehmen wir an, aber auch das wissen wir nicht. Er hatte seinen Schlüsselbund in der Hosentasche. In sein Haus gehen wir anschließend.« Er hob die Stimme. »Leute, wir transportieren ihn ab, die Mediziner warten. Die Spurenleute ziehen jetzt um in sein Haus. Konferenz des inneren Zirkels in Adenau um 16 Uhr in der Scheune von der Periferia. Ich weiß, ich bin grausam, aber es geht nicht anders. Keine Pressekonferenz, auf keinen Fall. Und kein Wort zu irgendwem!«

»Kannst du mir erklären, wie ich in sein Haus komme, ohne eine Schlammspur zu ziehen?«, fragte jemand wütend.

Eine Frau antwortete voller Spott: »Du wartest auf den nächsten Wolkenbruch, neigst dein Haupt, und schon bist du sauber.«

»Vielleicht gibt es gleich Schnee«, sagte jemand mit einer jugendlichen Stimme. »Es riecht schon so.«

Niemand lachte.

»Hat er eigentlich die ersten Schüsse von vorn bekommen?«, fragte Rodenstock.

»Das ist nicht klar«, antwortete eine männliche Stimme. »Ich nehme an, er wurde von der Wucht der Schüsse herumgerissen. Denn merkwürdigerweise erwischten ihn drei Schüsse in den linken Arm, was eben damit zu begründen wäre, dass es ihn herumriss.«

»Werden die Pathologen das herausfinden können?«

»Ich denke, ja.«

»Wer war er denn eigentlich?«, fragte ich. »Ich meine, wo kam er her?«

Zunächst antwortete niemand. Dann meldete sich eine Frauenstimme: »Von nirgendwo. Er war zuletzt der meistgehasste Mann am Nürburgring. Das riesengroße Managerarschloch, der knallharte Partner.«

»Wie das?«, fragte ich weiter.

Kischkewitz antwortete: »Weil er die seit siebzig Jahren entwickelte lokale Szene zertrümmerte.«

»Das verstehe ich nicht«, gab ich zu.

»Ich erkläre es dir in einer stillen Stunde!«, murmelte Rodenstock gutmütig.

»Er hat endgültig alles kaputtgetreten«, erklärte ein Mann bedächtig. »Er hat das Zimmer erfunden, das man für 33 Euro inklusive Frühstück in einem Luxushotel an der Rennstrecke buchen kann. Damit kann niemand konkurrieren, ohne sich in die Insolvenz zu befördern. Irgendwie ist das ein Krieg.«

»Sie sagen auch, er konnte den Eskimos Eisschränke verkaufen«, sagte eine andere männliche Stimme.

»Heißt das, wir haben einhundert Verdächtige?«, fragte ich.

»Ich würde eher auf dreihundert tippen«, antwortete eine andere Frau.

»Keine Diskussionen mehr. Wir ziehen ab. Am Haus vom Bremm gehen wir zuerst in den Keller. Da ist eine Dusche, wie wir vorhin schon gesehen haben. Zunächst nur die vier Spurenleute, niemand sonst. Und Beeilung, ihr Lieben.« Kischkewitz klatschte aufmunternd in die Hände.

Dann brachten zwei Männer in dunklen Anzügen eine Wanne und stellten sie neben den Toten. Einer von ihnen, der den Toten unter den Achseln nahm, rutschte nach hinten ab, der Körper fiel mit einem dumpfen Geräusch zurück in den Matsch, und der Bestatter lag entsetzt strampelnd auf dem toten Bremm.

Rodenstock räusperte sich. Dann fragte er: »Wie viele Kugeln haben ihn denn getroffen?«

»Der Doc hat dreiunddreißig gezählt«, sagte Kischkewitz. »Aber er war bei einigen Einschlägen unsicher, ob es Einschüsse oder Austritte waren. Die haben sich zum Teil überlagert.«

»Also Dauerfeuer?«

»So ist es wohl!«, bestätigte der Chef der Mordkommission.

»Wie geht es eigentlich deiner Seele?«, fragte Rodenstock leise.

»Wunderbar«, antwortete Kischkewitz mit viel Hohn. »Meine Frau will sich endgültig scheiden lassen, mein Sohn hat mir die Freundschaft gekündigt, meine Tochter ist mit unbekanntem Ziel und einem Dunkelhäutigen mit Migrationshintergrund auf den afrikanischen Kontinent verzogen.«

»Au weia!«, sagte Rodenstock.

Mein Handy schellte, ich nahm das Gespräch an, und Emma fragte mit viel Trauer in der Stimme: »Lebt ihr noch?«

»Doch, irgendwie ja«, antwortete ich.

»Und mein Rodenstock?«

»Steht aufrecht und friert und hat garantiert eine Gänsehaut am ganzen Körper. Aber wir kommen gleich heim, wir können hier nichts mehr ausrichten.«

»Und wer ist tot?«

»Claudio Bremm«, sagte ich.

»Ach, der Säusler!«, sagte sie nach einer Sekunde erstaunt, legte aber sofort auf, ehe ich nachfragen konnte.

Offensichtlich war es so, dass die ganze kleine Welt am Nürburgring alles Mögliche wusste, nur ich war der Häuptling aller Ahnungslosen.

»Schick mir einen kompletten Satz deiner Bilder auf den Rechner«, murmelte Kischkewitz.

»Kriege ich dafür Fotos von seinem Haus?«, fragte ich dagegen.

»Ja. Aber erst nach der Schamfrist«, gab er zurück. »Ein Waldarbeiter hat mir gesteckt, dass das Haus von dem Toten immer und grundsätzlich so aufgeräumt ist, dass niemand erwarten kann, dort menschliche Spuren zu entdecken.«

»Wie hilfreich«, murmelte Rodenstock ironisch. »War der Bremm etwa ein Deutscher? War er gar ein Schwabe?«

»Immer hergerichtet wie frisch von der Mami. Er war ein Pfälzer«, antwortete Kischkewitz. »Niemals eine Falte im Hemd, immer geputzte Schuhe und ein duftendes Taschentüchelein. Und eine Stimme wie feinste Seide. Er konnte dir das letzte Bare aus der Uhrentasche quatschen.«

»Wer sagt denn heutzutage noch Taschentüchelein?«, fragte eine Frau verwirrt.

»Ich!«, antwortete Kischkewitz. »Los! Lasst uns abhauen! Ihr seid die Ersten, Baumeister.«

»Schon recht«, sagte ich. »Aber eine Frage bleibt. Abgesehen vom Mörder muss es jemanden gegeben haben, der diesen Todesfall der Polizei meldete. Wer war das?«

»Das wissen wir nicht. Es war eine Frauenstimme. Sie rief in Adenau auf der Wache um 2.13 Uhr an. Wir nehmen an, es war eine Frau hier aus Siebenbach. Sie rief an und sagte: ›Das Scheusal ist tot, er liegt oben am Wald, weil jemand ihn erschossen hat.‹ Der Beamte fragte verwirrt: ›Wer ist denn das Scheusal?‹ Dann erst sagte sie: ›Es ist der Bremm.‹«

»Und ihr seid sofort mit der ganzen Truppe angerückt. Wegen eines anonymen Anrufs? Das kannst du mir nicht erzählen, Kischkewitz.«

»Es war so«, beharrte er sanft. »Ich habe eine Streife hierher gejagt und bin gleichzeitig mit der ganzen Mannschaft losgefahren. Die Stimmung hier am Ring ist so schräg, dass wir in jedem Fall auch einen anonymen Anruf sehr ernst nehmen. Wenn Bremm namentlich erwähnt wird, müssen wir alle schnell sein. Hier ist zur Zeit alles möglich, weil kein Mensch weiß, wie es weitergehen soll.«

»Sieh mal an«, murmelte ich. »Rodenstock, ich hole das Auto.«

»Aber ja doch!«, murmelte er erschöpft, und nach seinem Gesicht zu schließen, war diese kalte Nacht des Regens, des Nebels und des Matsches ein wenig zu viel für ihn. Er sah grau und vollkommen abgehetzt aus.

Ich lief den Weg wieder hinunter und setzte mich nur einmal schmerzhaft auf den Boden, was ich alles in allem als stramme Leistung werten konnte. Ich brachte mein Auto den Berg hinauf, ließ Rodenstock einsteigen. Dann musste ich den ganzen Wiesenweg rückwärts runterfahren, ein Wendeversuch war mir entschieden zu riskant. Der edle Wagen des Bestatters rutschte mir, ebenfalls im Rückwärtsgang, gefährlich nahe, aber wir schafften die Talfahrt ohne eine Beule im Blech und ohne die Totenruhe von Claudio Bremm zu stören.

»Emma hat angerufen. Ob wir noch leben, hat sie wissen wollen.«

»Ich lebe noch«, nickte er. »Und wie!«

»Dann ruf sie an. Sie freut sich.«

»Dann mache ich das mal.« Er fummelte an seinem Handy rum und erklärte dann gespreizt: »Ich will nur sagen, uns geht es gut. Ja, bis gleich.«

»Das war aber sehr leutselig«, lobte ich ihn.

»Manchmal wachse ich über mich hinaus!« Er hatte wieder das teuflische Grinsen drauf, das alte Grinsen des früheren Rodenstock, seine ewige Antwort auf alle Sinnfragen. Und ich atmete auf, wahrscheinlich war doch nicht alles verloren.

3. Kapitel

Ich belege die nächsten drei Vorlesungen über Claudio Bremm, wenn du gestattest«, sagte ich zu Rodenstock, während ich von Siebenbach nach Herresbach schlich.

»Ich kann dir einen dicken Ordner mit allen wichtigen Ausgaben der Eifel-Zeitung geben, und mit sämtlichen Ausgaben des Trierischen Volksfreunds und die Rheinzeitung obendrauf. Dann noch den Stern und den Spiegel.«

»Du willst sagen, dass ich dann klüger bin.«

»Beileibe nicht«, erklärte er fröhlich. »Dann wirst du gar nichts mehr wissen.«

»Willst du mich hier verarschen?«

»Will ich nicht. Ich will damit nur sagen, dass es eine lange und wirre Geschichte ist. Man kann sagen, dass ein Rudel fröhlicher Manager von ausgesucht minderer Qualität sich angestrengt hat, in ungefähr zwei Jahren mehr als 350 Millionen Euro in Beton und anderen Stein zu gießen. Unter Umgehung aller nur denkbaren kaufmännischen Regeln und bei Nichtbeachtung aller Vorsichtsmaßnahmen, die für gewöhnlich die Planer eines solchen gigantischen Unternehmens leiten könnten. Das Ganze war als ein Geschenk an die Eifel gedacht, aber eigentlich ist in der Eifel von dem ganzen Geldzauber so gut wie nichts angekommen. Nicht einmal bei den hiesigen Firmen. Gerade vor ein paar Tagen ist nun der sogenannte Hauptgeschäftsführer des Vereins, ein Mann namens Bernard Walterscheid, von all seinen Pflichten entbunden worden, rennt aber nach wie vor in den Wäldern herum und versichert den Eingeborenen, er habe stets nur an sie gedacht. Das nun wiederum glaubt kein Mensch, weil die Eifeler Infrastruktur dabei hops ging und Existenzen bedroht sind. Also Metzger, Bäcker, Kfz-Betriebe. Wir werden gleich an dem Koloss vorbeifahren, und ich werde dir dabei wortreich erklären: Das alles hier hätte es für die Hälfte auch getan.«

»Und dieser Claudio Bremm?«

»Er glaubte an die immerwährende Macht des Geldes. Und wie es aussieht, hat sein Glaube ihm relativ wenig gebracht. Er tauchte eines Tages auf und wurde zum Lieblingskind der GmbH, aber richtig erklären kann das niemand. Ich würde behaupten: In dieser Gegend herrscht viel Hass. Das heißt aber nicht, dass Bremm an allem schuld trug, das heißt nur, dass er irgendwie viel Macht bekam und die rücksichtslos einsetzte. Hat ihm wohl Spaß gemacht.«

Ich durchfuhr Herresbach und stieß auf die B 258 in Richtung Döttingen.

Rodenstock fuhr fort: »Ich nehme an, wir werden bei der Untersuchung im Fall Bremm auf ziemlich viele Unklarheiten stoßen. Die Grenzen sind fließend, es gibt nicht nur Gute und Böse, es gibt auch eine Menge Gutböser.«

»Und wie sieht der Status der Nürburgring GmbH deiner Einschätzung nach jetzt aus?«

»Ziemlich einfach. Es gibt jetzt zwei privatwirtschaftliche Manager der Gesamtanlage. Einer aus der Hotelbranche, der andere aus dem Betrieb der Rennstrecke. Das übrigens war Claudio Bremm. Es gibt den Kredit der landeseigenen Investitions- und Strukturbank über 350 Millionen zu angeblich sensationell günstigen Konditionen, und nun heißt es: Macht mal!«

»Und das wird nicht klappen?«

»Nein, wird es nicht. Weil sofort die Frage auftaucht, ob man denn so eine Rennstrecke überhaupt zwei privaten Dienstleistern übertragen kann.«

»Warum sollte man das nicht können?«

»Weil es eine vom Staat gebaute Rennstrecke ist. Was haben da private Betreiber zu suchen? Und wer soll das Sagen haben?«

»Aber ich denke, das Land ist im Vorstand der GmbH vertreten.«

»Peinlich, peinlich. Ja. Und das müsste unter allen Umständen geändert werden. Denn mit diesem Vorsitz ist eindeutig Mogelei möglich. Und eindeutig sind damit auch Vorteile verbunden, die andere Firmen niemals haben. Das fängt damit an, dass Firmen, die auf dem Gelände der GmbH sitzen, Vorteile gegenüber konkurrierenden Firmen aus der Gegend haben. Sie haben zum Beispiel ihre Tore das ganze Wochenende über geöffnet.«

»Wie viele Besucher werden denn angenommen?«

»Der Dreh- und Angelpunkt der Geschichte ist der, dass die GmbH seit Jahren behauptet, die Neubauten brächten jährlich mindestens 400.000 Besucher zusätzlich an die Rennstrecke. Fachleute sagen: Die Zahl ist niemals zu erreichen. Im letzten Halbjahr gab es insgesamt rund 48.000 Besucher, man hätte nach den Prognosen aber 200.000 erreichen müssen. Die Realität liegt also lächerlich weit unter der Prognose. Also sagen Finanzleute: Diese neuen Anlagen werden sich niemals rentieren. Da die Anlagen aber gebaut sind, haben alle Fachleute und alle Eifeler die großen Fragezeichen in den Augen. Mit anderen Worten: Wer soll das bezahlen? Es gibt sogar einen Vorschlag von Seiten der Grünen, die jetzt allerdings nicht im Landtag vertreten sind. Sie sagen: Schreibt die 350 Millionen ab, verkauft den Ring samt Anlagen für einen Euro an jemanden, der viel Ahnung vom Geschäft hat, und startet neu!«

»Und wie passt jetzt der tote Claudio Bremm in das Bild?«

»Kannst du mal eben irgendwo anhalten? Ich muss pieseln.«

Ich hielt an, als ich die Mündung eines Waldweges sah, und Rodenstock wälzte sich ächzend aus meinem Auto und ging sein Geschäft verrichten. Als er wieder Platz genommen hatte, fuhr er fort: »Zunächst einmal muss man sagen, dass Bremm vor einigen Jahren aus dem Nichts auftauchte und eigentlich auch keine besondere Geschichte hatte. Ich vermute, dass er dem Walterscheid gut in den Kram passte, dass die beiden von Beginn an miteinander gut konnten. Bremm ist achtunddreißig, verheiratet mit einer sympathischen Frau. Er tauchte sehr plötzlich am Nürburgring auf – und zwar als internationaler Geldbeschaffer. Mir ist es heute noch ein Rätsel, warum das so gehandhabt wurde, denn Bremm besaß auf diesem Feld keinerlei nachweisbare Erfahrung, vielleicht kannte er aber den Chefportier eines Edelladens in Monaco. Und er schaffte auch keinen Cent privates Kapital an die Rennstrecke. Aber man sagte, er habe unter der Weltwirtschaftskrise enorm gelitten und brauche erst einmal einen Kapitalzuschuss, um mit seiner Firma über die Runden zu kommen. Er bekam drei Millionen vom Land vorgeschossen. Das war schon sehr sonderbar, und noch sonderbarer war die Tatsache, dass der Mann in den Vorjahren mit seiner kleinen Firma Jahresumsätze von etwa 30.000 Euro machte. Wie auch immer, du brauchst in seiner Vergangenheit keine dunklen Punkte zu suchen. Es gibt andere in der Geschäftsführung, die schon vor dem Kadi gestanden haben, aber Bremm ist an dieser Ecke sauber. Und ganz plötzlich war er nicht mehr der Geldbeschaffer, sondern der offizielle Projektentwickler. Das war eindeutig auf den Nürburgring 2009 bezogen, auf das Projekt Walterscheids, der schon seit Jahren daran arbeitete, endlich einmal viel Geld zu bekommen, um richtig loslegen zu können. Bremm machte sich unbeliebt, Bremm war ein harter Verhandler, und Bremm sorgte dafür, dass die GmbH klare Strukturen bekam. Und er wurde die Feuerwehr der großen GmbH. Praktisch heißt das: Bei den sehr verwunderten Bürokraten in den öffentlichen Bauämtern erschien zum Beispiel ein atemloser Bremm und fragte, wo denn, verdammt noch mal, die Baugenehmigung bleibe, er habe die Firma mit den Fertigteilen schon auf dem Hof stehen. Als man Walterscheid dann feuerte, blieb Bremm davon unberührt. Neben einem Familienmitglied der Hotelgruppe Lindner war Bremm aus der GmbH derjenige, der blieb und blieb und blieb. Ich nehme an, er hatte inzwischen wasserdichte Verträge, und ich nehme auch an, dass der Nürburgring seine Chance war, zu Ansehen und Bargeld zu kommen.«

»Würdest du ihn als einen typischen Newcomer bezeichnen?«

»Ganz eindeutig. Er war wirklich nicht der Schlechteste, den Walterscheid aus dem Hut zauberte.« Rodenstock deutete auf ein Schild am Fahrbahnrand. »Sieh mal, das Schild da: Karneval am Ring. Das war ein Flop, wie er im Buche steht. Sie deckten für 1.600 Karnevalisten ein, sie orderten richtig teure Künstler aus Köln, sie gaben an wie ein Sack Seife und dann kamen etwa dreihundert Leute. Und obendrein fiel irgendwann ein Eisenträger von der Decke, und sie waren von Herzen dankbar, dass er zufällig niemanden erschlug. An anderer Stelle regnete eine zentnerschwere Lautsprecherbox vom Himmel und traf rein zufällig auch niemanden. Bei der Achterbahn platzte ein Druckluftbehälter und verletzte ein paar Arbeiter. Das war so der Gigantismus der Helden vom neuen Nürburgring, genau das hat ihnen das Vertrauen entzogen. Irgendwie waren sie alle geistig verwirrt, jedenfalls sind bestimmte Ereignisse nur mit scharfen Geistesstörungen zu begründen.«

Rodenstock redete und redete. Langsam wurde ich misstrauisch: »Woher weißt du das alles?«

»Ich habe mich drum gekümmert, ich habe doch sonst nichts zu tun. Guck mich nicht so streng an, es war ganz einfach reines Interesse. Da habe ich mich eingelesen und im Internet recherchiert.«

Als sein Handy sich meldete, war ich auf der B 257 kurz vor Kelberg. Er sagte nichts, er hörte nur eine Weile zu und bemerkte dann tonlos: »Das war Kischkewitz. Wir sollen zu einem Mann namens Gracht in Nitz fahren: Der ist überfallen worden. Und jetzt ist er weg.«

»Wie bitte?«

»Wende einfach und diskutiere nicht mit mir. Ich kann keine Frage beantworten. Er ist überfallen worden, und jetzt ist er weg.«

»Und was sollen wir da?«

»Es ist der Günter Gracht«, sagte er mit starker Betonung auf Günter.

»Ja, und?«

»Günter Gracht ist der Bauer aus Nitz, der unseren Ministerpräsidenten und den ehrenwerten Geschäftsführer der Nürburgring GmbH angezeigt hat. Erstens wegen Verschleuderung öffentlicher Mittel und zweitens wegen des Verdachts der Körperverletzung. Es gab nämlich sieben Verletzte, als die schnellste Achterbahn der Welt explodierte, statt endlich einmal zu funktionieren.«

»Und was sollen wir da, wenn dieser Bauer ohnehin schon verschwunden ist?«

»Herrgott noch mal«, explodierte er. »Wende endlich. Kischkewitz braucht Hilfe. Wo liegt denn dieses Nitz, verdammt noch mal?«

»Das weiß ich zufällig«, murrte ich und fuhr am Ende von Kelberg durch den Kreisel auf die Gegenfahrbahn.