9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Fuego

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

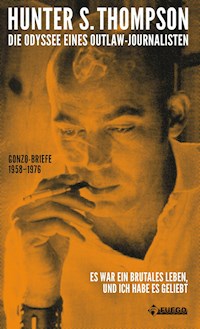

In diesem Band erweist sich Hunter S. Thompson als großer Briefeschreiber, dessen Prosa, wie The New Republic einmal schrieb, getränkt war von "einer Art Rimbaud'schen Delirium", wie es nur "wenigen Genies" eigen ist. Und große amerikanische Autoren wie Tom Wolfe, William Kennedy oder James Salter erkannten, dass Thompson ein meisterhafter Stilist war und ein außergewöhnliches Gespür für abgründige Komik hatte. Vom Ende der fünfziger Jahre bis in die Zeit, als er mit seinem Hell's Angels Buch und mit "Angst und Schrecken in Las Vegas" berühmt wurde, als er für das Amt des Sheriffs in Pitkin County kandidierte und die Wahlkämpfe 68 und 72 begleitete, reicht die Zeitspanne, in der er trotz hektischer Aktivitäten, großer Artikel, ausgedehnter Reisen und trotz des ausgiebigen Konsums vieler Drogen und Alkohol Zeit fand für eine ausführliche Korrespondenz mit Leuten wie Tom Wolfe, Kurt Vonnegut, Warren Hinckle, Oscar Acosta, Jann Wenner, aber auch mit Redakteuren, Lektoren, seiner Mutter, Freunden u.a. Hinzukommen Memos und Artikel, die noch nie veröffentlicht wurden.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Hunter S. Thompson

Die Odyssee eines

Outlaw-Journalisten

»Es war ein brutales Leben,

und ich habe es geliebt«

Gonzo-Briefe 1958-1976

Herausgegeben von

Douglas Brinkley

Aus dem Englischen von

- Über dieses Buch -

In diesem Band erweist sich Hunter S. Thompson als großer Briefeschreiber, dessen Prosa, wie The New Republic einmal schrieb, getränkt war von »einer Art Rimbaud‘schen Delirium«, wie es nur »wenigen Genies« eigen ist. Und große amerikanische Autoren wie Tom Wolfe, William Kennedy oder James Salter erkannten, dass Thompson ein meisterhafter Stilist war und ein außergewöhnliches Gespür für abgründige Komik hatte. Vom Ende der fünfziger Jahre bis in die Zeit, als er mit seinem Hell‘s Angels Buch und mit »Angst und Schrecken in Las Vegas« berühmt wurde, als er für das Amt des Sheriffs in Pitkin County kandidierte und die Wahlkämpfe 68 und 72 begleitete, reicht die Zeitspanne, in der er trotz hektischer Aktivitäten, großer Artikel, ausgedehnter Reisen und trotz des ausgiebigen Konsums vieler Drogen und Alkohol Zeit fand für eine ausführliche Korrespondenz mit Leuten wie Tom Wolfe, Kurt Vonnegut, Warren Hinckle, Oscar Acosta, Jann Wenner, aber auch mit Redakteuren, Lektoren, seiner Mutter, Freunden u.a. Hinzukommen Memos und Artikel, die noch nie veröffentlicht wurden. Am 20. Februar 2005 hat sich Hunter S. Thompson das Leben genommen.

»Er war ein großer amerikanischer Wahnsinniger, also der einzig Vernünftige in einer Welt der Paranoia, so sah er das – und in seinen Briefen kann man diesen großen Schriftsteller dabei zusehen, wie er sich in den Schlachten mit anderen Schreibern, in Feindbildern und Angstträumen (…) weniger selbst findet als erfindet: Hunter der Anarchist, Hunter der Patriot, Hunter der Freiheitsfanatiker.« (Der SPIEGEL)

»Endlich ist nun ein großer Teil der Briefe von Hunter S. Thompson auf Deutsch erschienen, und zwar in einem Doppelband, der eine gute Auswahl aus den beiden ersten “Gonzo Letters”-Bänden von 1998 und 2000 trifft. Diese von Douglas Brinkley herausgegebenen Bände hatte der Autor noch selbst und quasi als Autobiographie-Ersatz autorisiert. Dass Thompsons Draufgängerstil in der Übersetzung nicht albern oder aufgesetzt wirkt, ist das Verdienst des Übersetzers (und “Blumenbar”-Gründers) Wolfgang Farkas, der sich um harte Vokabeln nicht drückt, wo sie nötig sind. […] Und doch war Thompson im Herzen ein Moralist und der Ostküsten-Gegenkultur bei allem Waffengefuchtel näher, als er tat.« (Oliver Jungen, FAZ)

»Charmant und anrührend, weil hinter aller Großmäuligkeit ein sensibler, nachdenklicher und selbstzweiflerischer Poet zum Vorschein kommt.«

(Gisa Funck, Tagesspiegel)

Die Briefe sind nicht nur ein explosives Sammelsurium, sondern ein Archiv der offenen Konfrontation im kollektiven Wahnsinn mit dem havarierten American Dream.« (Peter V. Brinkemper, Glanz&Elend)

»Ein äußerst wertvolles Zeitdokument. Es zeugt von Thompsons anhaltender Bedeutung.«

»Diese Frage sollte sich der Leser selbst beantworten: Wer ist am Ende glücklicher: derjenige, der gelebt und den Stürmen des Lebens getrotzt hat – oder derjenige, der nur existiert hat und an Land geblieben ist?«

Hunter S. Thompson, im Alter von 17 Jahren

Waffen, sie seien mein einziger Schmuck – und der Rest ist Kämpfen.

Gonzo-Briefe

1958-1967

I

Briefe aus:

»The Proud Highway

Saga of a desperate southern gentleman«

Der Fluch der Bronzetafel

Vorwort

Von William J. Kennedy

»Eine Institution, die jederzeit für Fortschritt und Veränderung kämpfen, nie Ungerechtigkeit oder Korruption hinnehmen, jederzeit Demagogen sämtlicher Parteien bekämpfen, nie irgendeiner Partei angehören, sich jederzeit privilegierten Klassen und öffentlichen Plünderern entgegenstellen, es nie an Sympathie für die Armen fehlen lassen, sich jederzeit dem Allgemeinwohl verpflichtet fühlen, sich nie mit dem bloßen Abdrucken von Nachrichten zufrieden geben, jederzeit radikale Unabhängigkeit bewahren, nie Angst davor haben sollte, gegen ein Übel vorzugehen, sei es rücksichtslose Geldherrschaft oder rücksichtslose Armut.«

Joseph Pulitzer in der New York World vom 10. Mai 1883 in seinem Editorial als zukünftiger Verleger (eingraviert auf einer Bronzetafel am Times Tower, New York City)

Es war im Spätsommer 1959. Hunter Thompson hatte den Süßigkeitenautomaten beim Daily Record in Middletown (New York) eingetreten, war daraufhin gefeuert worden, weil er »zu sehr neben der Spur« sei, und machte sich auf die Suche nach einem neuen Job. Auf eine Anzeige in Editor & Publisher hin bewarb er sich um eine Stelle als Sportredakteur bei der neugegründeten Tageszeitung San Juan Star. Er war zweiundzwanzig, behauptete aber, er sei vierundzwanzig. Und er schrieb, die Stelle interessiere ihn wegen Puerto Rico – weit weg von der »großen rotarischen Demokratie« auf dem Festland.

Die Scherereien, die er in Middletown gehabt hatte, ließ er nicht unerwähnt, und er sprach auch davon, dass er Vorträge über die Bedeutung der Beat Generation halten würde. »Mit dem amerikanischen Journalismus bin ich durch«, schrieb er. »Der Niedergang der amerikanischen Presse war schon lange abzusehen, und mir ist meine Zeit zu schade, um sie mit Anstrengungen zu vergeuden, die auf den ›Mann auf der Straße‹ abzielen, mit dem täglichen Quantum an Klischees… Doch es gibt da noch eine andere Art von Journalismus … eingraviert auf einer Bronzetafel an der südöstlichen Ecke des Times Tower in New York.« Er fügte hinzu, dass er jetzt weiter an seinem Roman arbeiten müsse, der in Auszügen bereits bei Viking Press, New York, zur Prüfung liegen würde.

Als Redaktionsleiter des frisch aus der Taufe gehobenen Star schrieb ich ihm zurück: Unser Herausgeber1 sei Mitglied im Rotary Club; unsere Redaktion bestehe aus Reportern (und Redakteuren), die neben der Spur seien und, genau wie er, an literarischen Projekten arbeiteten; es sei also am besten, er würde sich wieder um seinen Roman kümmern oder vielleicht gleich mit einem neuen beginnen, und dessen Handlung könne sich ja um die bronzene Tafel am Times Tower drehen. »Man sollte immer über das schreiben, was einem besonders vertraut ist«, schrieb ich und schloss mit der Bemerkung, ich würde mich bei ihm wieder melden, sobald wir einen Süßigkeitenautomaten in der Redaktion hätten und jemand bräuchten, der ihn eintritt.

Mein Brief ging an seine Privatadresse in Louisville, und er muss zeitgleich mit der Post von Viking eingetroffen sein; sein Roman wurde abgelehnt. Er setzte sich auf den Hosenboden und schrieb:

»Ihr Brief war niedlich, mein Freund, und Ihre Interpretation meines Briefs wiederum ist bezeichnend für einen jener intellektuellen Kretins, die für den Niedergang der amerikanischen Presse verantwortlich sind. Glauben Sie aber bloß nicht, dass mich Ihre Absage daran hindern wird zu kommen, und wenn ich da bin, erinnern Sie mich daran, dass ich Ihnen die Zähne einschlagen und Ihnen dann eine Bronzetafel tief in Ihren kleinen Darm rammen werde.«

In meiner Antwort schrieb ich, da er ein umtriebiger Experte in Sachen Niedergang des Journalismus sei, würden wir ihm ein Zeilenhonorar anbieten; er solle die Hintergründe dieses Niedergangs doch auf drei zweispaltigen Seiten beleuchten. Wir würden das gleich in unserer ersten Ausgabe bringen, und unseren Briefwechsel mit dazu. Ich schrieb, ich wüsste von keiner anderen Publikation, die ihm diese einzigartige Gelegenheit geben würde, und unterzeichnete »Mit därmlichen Grüßen«.

Seine Replik: »Alter! Sie wollen also sagen, die Sache mit der Bronzetafel hat Sie provoziert? … Ich muss zugeben, Freund Kennedy, dass ich Ihren Brief genossen habe. Das ist eine verrückte kleine Korrespondenz, die wir hier am Laufen haben, mein Lieber.« Er meinte außerdem, ich sei ein hoffnungsloser Optimist, wenn ich mir einbilden würde, es sei möglich, diesen Niedergang auf drei Seiten abzuhandeln, und er vermutete, mein Angebot sei nur dazu da, einen »plappernden Beatnik … nach allen Regeln der Kunst vorzuführen«. Doch selbst dann, meinte er, würde er es auf einen Versuch ankommen lassen – was er auch tat.

»Lieber Schreiberling«, so begann er und fügte seinem Brief einen Einakter bei: »ein grobschlächtiges Drama der niederen Art … natürlich eine Farce – wenn auch eine, die es in sich hat«. Er meinte, dass ihn mein letzter Brief überrascht habe, »und auf lange Sicht mag es sein, dass Sie eine Entschuldigung bei mir gut haben – für all meine Beschimpfungen.«

Sein Theaterstück wies ich zurück, da es voller »überkommener Klischees sei und ihm ein Stallgeruch anhafte«. Für sein Buch wünschte ich ihm alles Gute und merkte an, wenn es ihm mit dem Roman ernst sei, solle er sich vom Journalismus besser fernhalten. Ich schlug ihm vor, auf einen Drink vorbeizukommen, wenn er in der Nähe sei.

Die Antwort war seine Art von Rache, die er auf einer ganzen Seite ausbreitete: »Erwarten Sie von mir nicht, dass ich Ihnen einen Packen Plattitüden schicke, um Ihre stinkende Leiche von Zeitung zu dekorieren, als wär’s die amerikanische Flagge, die einen Sarg voller Müll einhüllt.« Und er fügte hinzu: »Ich stelle mir vor, dass Sie ziemlich in Ordnung sind, und dies auf Ihre ganz eigene Weise. Umso beschämender, dass Sie sich als Sprachrohr des internationalen Rotariertums verdingen.«

Keine zwei Monate später hatte er sich bei Sportivo beworben, einem neuen Bowling-Magazin in San Juan. »Vielleicht gelingt es mir, den Herausgeber zu übertölpeln und ihn glauben zu lassen, ich sei normal«, schrieb er seinem Freund Bob Bone, einem Reporter des Star. Er bekam den Job. Aber Normalität vortäuschen zu wollen war fehl am Platz. Der Herausgeber des Sportivo entpuppte sich Hunter zufolge als »Lügner, Betrüger, Aussteller ungedeckter Schecks, rechtsbrüchiger Wortverdreher« und stellte sich auch sonst als »verkommen« heraus, und so war der Job nur eine weitere Pleite.

Immerhin war Hunter jetzt in San Juan, und schon bald tauchte er im Büro des Star auf. Fred Harmon, unser Wirtschaftsredakteur, begrüßte ihn mit den Worten: »Mit einem Süßigkeitenautomaten können wir nicht dienen, aber dort an der Ecke steht ein Zigarettenautomat.« Einige von uns zogen los, um den versprochenen Drink einzunehmen, und wir unterhielten uns über Bronzetafeln und Romane; Hunter stellte sich auf einen mehrmonatigen Aufenthalt in Puerto Rico ein.

Er war aus zwei Wohnungen herausgeflogen, fand aber schließlich ein Haus an einem einsamen Strand, lud Sandy, seine zukünftige Frau, ein herzukommen (»Ich kann mich selbst kaum finanzieren, umso weniger eine Ehefrau«, schrieb er ihr, »deshalb gehe ich davon aus, dass Du zumindest ein bisschen Geld für Essen dabei hast«), arbeitete an irgendwelchen literarischen Texten, verdingte sich als freier Journalist, und wir redeten nächtelang über Literatur und darüber, wie und warum man schreibt.

Im Juni war Hunter absolut pleite, er war von der Polizei verprügelt und wegen Störung der öffentlichen Ordnung und Widerstand gegen die Staatsgewalt ins Gefängnis gesteckt worden, wo sich seine Getränke auf Regenwasser beschränkten und er von Bartmücken halb aufgefressen wurde; als er das Gefühl nicht los wurde, dass er womöglich ein ganzes Jahr in einem puerto-ricanischen Knast verbringen müsste, entfloh er der Karibik in einem Segelboot.

Folgendes schrieb er mir von den Bermudas: »Lieber Redakteur: Mein Name ist HS Thompson, und ich würde gerne für den San Juan Star arbeiten … Wenn ich das richtig sehe, ist Puerto Rico ein phantastischer Ort, um es dort eine Weile auszuhalten … Drei Typen, die ich in einem Wohnheim in Upstate New York traf, haben mir dies berichtet … Gute Leute waren das, und das Meiste von dem, was sie erzählten, leuchtete mir sofort ein.«

Es war dies der kaum vorhersehbare Beginn einer Freundschaft und einer Korrespondenz, die seit nunmehr siebenunddreißig Jahren anhält. Es geschehen seltsame Dinge, wenn einem Hunter Thompson über den Weg läuft. Seine Art, das Leben auf sich zukommen zu lassen, ist den meisten Sterblichen fremd. In den oben zitierten Briefwechseln steckt eine prophetische Kraft – was Hunters Zukunft als stilistisch glänzender amerikanischer Prosaautor und als journalistischer Literat angeht, aber hinsichtlich seines Lebensstils, der ihm dabei gute Dienste erwies: Chaos verbreiten – um seine eigenen hochtrabenden Pläne zu untergraben; Selbstzerstörung kultivieren – als Schlüssel zum Erfolg; Kontakte auf Augenhöhe pflegen – mit der Komik eines Verzweifelten; mit Bronzetafeleien genauso zurechtkommen wie mit Zurückweisungen aller Art – denen er gerne mit einer Superhelden-Rhetorik begegnete, so etwa 1965 in einem Brief an einen sich windenden Herausgeber: »Ich werde auf einem frisierten Motorrad nach New York kommen und Ihnen eine Leuchtkugel aus explodierendem Dreck in den Bauch jagen«; oder 1967 über seine Vorstellung, wie er einen Literaturagenten fertig machen würde: »ihm die Zähne mit einem Holzstock einschlagen und ihm jeden seiner Knochen brechen und jedes seiner Organe zerreißen, dem ich habhaft werden kann, in der kurzen Zeit, die mir mit ihm beschieden sein wird.«

Das Instrumentarium, auf dem Hunter in den Folgejahren spielen sollte, war in seinen unausgereiften Phantasien in San Juan bereits angelegt – bizarrer Witz, grenzenloser Spott, Exzess bis zum Abwinken, absolutes Selbstvertrauen, das Narrativ eines gekränkten, um Anerkennung ringenden Ego, der unaufhörliche Zorn eines sich moralisch überlegen fühlenden Outlaws. Damals, in jenen Tagen, setzte er all dies ein, um Schriftsteller zu werden. Als wir uns das erste Mal über Literatur unterhielten, war Prince Jellyfish sein Dauerprojekt, und bald darauf begann er mit der Arbeit an dem Roman The Rum Diary, der ihn in den kommenden Jahren beschäftigte.

»Prince Jellyfish schon wieder durchgefallen, zum dritten und letzten Mal«, schrieb er mir im August 1960 aus New York. »Wirklich, es ist kein sehr gutes Buch … Dieses Jahr hake ich ab, es steht unter dem Zeichen ›Erfahrungen machen‹, und ich fange jetzt mit dem ›Großen Puerto-ricanischen Roman‹ an, den ich schon erwähnt habe … Ich habe mich so oft bloßgestellt, dass ich mich nicht mehr guten Gewissens als Märtyrer bezeichnen kann. … Ich schätze, als Opportunist, der über ein großes unausgereiftes Talent verfügt, bin ich besser dran.«

Er wusste, dass auch einige meiner Manuskripte abgelehnt worden waren, und das schien ihn sogar noch mehr zu bekümmern, als es bei seinen eigenen der Fall gewesen war. »Ein Märtyrer sind Sie nicht«, wie er treffend beobachtet hatte, »und dennoch glaube ich, Sie machen sich ernsthafter ans Schreiben als ich. Ich bin viel zu sehr auf meinem eigenen Trip, um Ihnen viel Glück zu wünschen, und doch, wenn Ihnen der Durchbruch gelingt, ohne dass Sie dann auf mich herabschauen, hoffe ich, dass Sie es schaffen.«

Das klang in meinen Ohren ungewöhnlich ehrenwert, doch seine Rede von Märtyrertum und Selbstentblößung hatte etwas von einer romantischen Idee ohne besonderen Wert – außer dem, dass sich hier ein Autor selbst von seiner eigenen Bedeutung überzeugen will. Immer wieder zählten wir die Beispiele auf – die Nachlässigkeit von Faulkner, das Pech von Nathanael West oder die Tragik von Fitzgerald, dessen Werk nicht mehr gedruckt wurde und der allmählich verblasste. Was nun Hunters Selbstentblößung angeht, bestand diese vor allem darin, zu viel zu trinken und anspruchslose journalistische Arbeiten abzuliefern, um irgendwie zu überleben. Doch sein eigentliches Problem war die Unzulänglichkeit seiner literarischen Texte, genau wie bei mir auch. Das sollte uns in den kommenden Jahren beiden klar werden.

Die vorliegende Kollektion von Hunters Briefen ist eine authentische Quelle, um diese Zeit seines Lebens nachzuvollziehen: wie er sich zu dem unverwechselbaren literarischen Autor formte, der er später wurde.

1960: »Wenn ich mir meiner Bestimmung nicht so sicher wäre, würde ich vielleicht zu dem Schluss kommen, dass ich deprimiert bin. Bin ich aber nicht. Es gibt immer die Post des nächsten Tages.« … »Noch verkauft sich meine Literatur nicht … Habe mit dem Großen Puerto-ricanischen Roman angefangen (The Rum Diary) & ich gehe davon aus, das wird’s.«

1961: Mit dem Roman lief es schlecht, wie er mir schrieb, da war wieder ein Agent, der ihn nicht wollte. »So kämpfen wir weiter, die Boote gegen den Strom«, notierte er und zitierte damit Gatsby, die Oriflamme seines anhaltenden Martyriums, Auge in Auge mit dem Amerikanischen Traum.

1963: Meine Reaktion auf The Rum Diary fällt negativ aus, ich sage ihm, er solle es bleiben lassen. »Der Entschluss steht, ich schreibe es um«, antwortet er.

1964: Sein Geld mit Journalismus zu verdienen erfüllt ihn nicht. »Wenn ich ein bisschen Glück habe, treibt es mich zurück in die Literatur.«

1965: Er ist pleite und ohne Arbeit und gerade dabei, »mit einem Roman zu ringen … Literatur deprimiert mich nicht so wie Journalismus. Literatur ist härter, aber auch eine sehr viel menschlichere Arbeit.«

1965: Seine Geschichte über Motorradbanden für The Nation zieht sechs Buchangebote von Verlegern nach sich: »Ich bin ganz hysterisch angesichts der Aussicht auf Geld … Das große Ding scheint mir momentan The Rum Diary zu sein. Wenn ich das Buch jetzt schon in Form gebracht hätte, könnte ich morgen 1.500 Dollar Vorschuss herausholen. Aber es ist leider noch nicht gut genug, um es schon zu verschicken.«

1965: »Ich hätte den Journalismus aufgeben … mich mit allem, was ich bin, der Literatur hingeben sollen. Und wenn ich jemals zu etwas gut sein werde, glaube ich ernsthaft daran, dass es mit Literatur zu tun haben wird; es ist der einzige Weg, bei dem ich meine Phantasie ausleben kann, meine Ansichten, Instinkte und all die ungreifbaren Dinge, die in meiner Art von Journalismus die Leute nervös machen.«

Vermutlich markiert der vorangegangene Absatz einen Wendepunkt in Hunters Denken oder bedeutet sogar sein Eingeständnis, dass das, was er da versuchsweise und so energisch betrieb, alles andere als Journalismus war. Es war im Jahr 1970, als mit der Veröffentlichung von »Das Kentucky Derby ist dekadent und degeneriert« in Scanlan’s Monthly sein Gonzo-Journalismus vollständig hervortrat. War das noch Journalismus? Na gut, der Text erschien in einer Zeitung. Aber war das nicht eindeutig Literatur? Es war nicht Hemingway, der in seiner Lieblingsstadt den Stieren hinterherläuft – aber es war Hunter, der in seinem ganz eigenen Ton die Pferde zum Laufen brachte. Es ist eine Short Story – und das beste Stück Literatur, das er je geschrieben hat.

Bei unseren ersten Marathon-Sitzungen ging es immer wieder um Schriftsteller, die eine unverwechselbare Stimme haben: Wie die Energie ihrer Sprache sie von anderen absetzte; wie es ihnen gelang, dass ihre Story – nicht die Idee – über allem stand. Mit den Ideen verhielt es sich so: Entweder nahmen sie Gestalt an, indem sie Erzählung wurden, oder sie waren wertlos.

Gespräche dieser Art gehören für jeden Schriftsteller zur Grundausbildung; wenn auch die wirkliche Herausforderung darin besteht, die gewonnenen Erkenntnisse umzusetzen. Hunter identifizierte sich mit literarischen Außenseitern, mit Salingers Holden Caulfield oder mit Donleavys Ginger Man. Von Mencken schaute er sich ab, bissig zu sein, gleichzeitig verehrte er aber auch Algren, Fitzgerald und West; Dylan Thomas und Faulkner lernte er auswendig. Ich erinnere mich, wie er in den späten Sechzigern meinte, das Wichtigste, was er mit dem Schreiben erreichen wolle, sei es, »neue Formen« von Literatur hervorzubringen.

Die Derby-Story war es nun, die ihm den Weg zur großen Goldader aufgezeigt hatte. Es folgten Aufträge von Playboy, The New York Times Magazine, Sports Illustrated, Rolling Stone, Esquire usw. Hunter hatte entdeckt, dass man mit der Art des Schreibens, die man Journalismus nennt, erstaunlich viel Geld verdienen konnte, wo es doch zugleich ein eigenes literarisches Werk war, das dabei entstand.

1971 lagerte das Manuskript von The Rum Diary noch im Keller, und Hunter schrieb eines der komischsten und originellsten Bücher der letzten drei Jahrzehnte, Angst und Schrecken in Las Vegas; es war sein Tribut an den Drogenwahnsinn, der seinen wachsenden Ruhm begründete und einen verrückten Drogentypen in eine ikonische Comicfigur verwandelte – einen Gonzo-Journalisten mit der Strahlkraft eines Rockstars.

Sein Buch mit dem Titel Angst und Schrecken im Wahlkampf über den Präsidentschaftswahlkampf, das im Rolling Stone vorab als Serie erschienen war, veränderte sein Image: giftig und scharfzüngig, bösartig und mit Witz, politisch und klug. Auch dieses Buch ging weit über Journalismus hinaus: Es verdankte sich der Kraft der Imagination genauso wie politischem Durchblick. Damit fiel es, zumindest in Teilen, in die gleiche Kategorie wie das Derby-Stück und die Las-Vegas-Geschichte: Fiktion.

Dass Hunter sich weiterhin als Journalist bezeichnen ließ, ist einer der großen Tiefstapeleien unserer Epoche. Er selbst unternahm einen halbherzigen Versuch, sich zu dem Trick zu bekennen, als er in Die Große Haifischjagd Anmerkungen zur Entstehung des Las-Vegas-Buchs machte. Gonzo, schrieb er, »ist eine Form der ›Reportage‹ und baut auf dem Gedanken William Faulkners auf, dass die beste Fiktion sehr viel wahrer ist als jede Art von Journalismus – und die besten Journalisten haben das immer gewusst.« Weiter führte er aus, dass es sich bei Las Vegas um gescheiterten Gonzo handele, »in seinem Scheitern so komplex, dass ich das Gefühl habe, das Risiko auf mich nehmen und es so bezeichnen zu können: als ersten vorläufigen Versuch in jene Richtung, mit der der New Journalism, wie Tom Wolfe es nannte, seit fast einem Jahrzehnt flirtet.«

Hunters Erklärung, warum das Las-Vegas-Buch ein gescheiterter Versuch gewesen sei, würde zu weit führen und soll hier keine Rolle spielen. Wichtiger ist, wenn er über das Buch sagt: »Als echter Gonzo-Journalismus funktioniert es kein bisschen – und selbst wenn, würde ich das kaum zugeben. Nur ein verdammter Wahnsinniger würde eine Geschichte wie diese schreiben – und dann behaupten, sie sei wahr.«

Das Buch war weniger dokumentierter, sondern vielmehr imaginierter Wahnsinn: kurz gesagt – ein Roman.

Aber wer sollte ihm das glauben?

Zeitungen und Buchverlage haben sein Werk einer leichtgläubigen Öffentlichkeit seit jeher als Journalismus ausgegeben, wo es doch in Wahrheit nichts als ein Haufen Lügen ist – die klassische Definition also von Fiktion.

Ich hoffe, wir alle haben unsere Lektion gelernt.

Als wir uns zuletzt in der Tosca Bar in San Francisco unterhielten, checkte Hunter, der zu dem Zeitpunkt jeder Arbeit aus dem Wegging, unter dem Namen Ben Franklin in einem Hotel ein. Mir fiel gleich auf, dass er sehr viel rauchte und trank. Ich riet ihm, seine Süchte zu mäßigen und seinem sechzigsten Lebensjahr möglichst entspannt entgegenzugehen – nur so würde er mit seinem Werk vorankommen.

»Ich für meinen Teil trinke höchstens mal ein Glas Rotwein«, sagte ich.

Er gestand ein, dass ich wohl recht hätte und drückte seine Zigarette aus.

»Gott wird gut zu uns sein«, sagte er und saugte mit einem Röhrchen eine ominöse Substanz ein.

»Das einzige, was zählt, ist das Werk«, sagte ich.

»Ich weiß«, sagte er. »Das ist der Grund, warum ich einen Roman schreibe. Vielleicht sogar zwei.«

»Oh, ja, zwei Romane«, sagte ich. »War es nicht das, wovon Du mir damals in San Juan schon erzählt hast?«

Averill Park, New York

23. Oktober 1996

Vorwort des Herausgebers

Von Douglas Brinkley

Du kannst auf die Inspiration nicht

einfach warten. Du musst ihr mit

der Keule hinterherjagen.

Jack London

Am 22. November 1963, in der Mittagszeit, hörte Hunter S. Thompson die Nachricht von der Ermordung des Präsidenten John F. Kennedy; seine erste Reaktion bestand darin, sich vor seine Schreibmaschine zu setzen. In einem Brief an seinen Freund William Kennedy (der für den Roman Ironweed zwanzig Jahre später den Pulitzer-Preis bekommen sollte) machte er seinem Ärger Luft. »Es gibt kein menschliches Wesen im Umkreis von fünfhundert Meilen, mit dem ich irgendetwas besprechen könnte – am wenigsten die Angst und den Schrecken, der nach dem heutigen Mord über mich gekommen ist«, schrieb Thompson zuhause in Woody Creek, Colorado. »Von jetzt an gelten nur noch miese Tricks. Diese wild gewordenen Irren haben den großen Mythos von der amerikanischen Anständigkeit zerschmettert.«

Die Phrase »Angst und Schrecken« wurde bald – ohne Verweis auf Søren Kirkegaard – zum Markenzeichen von Thompson: sein Kürzel für einen berechtigten Angriff auf eine maßlose, kaputte Konsumgesellschaft. Ob im Zusammenhang mit den Hell’s Angels, mit Richard Nixon oder Südostasien – »Angst und Schrecken« war für Thompson eine vielfältig einsetzbare Paraphrase, die den Tod des amerikanischen Traums wie eine Kapsel einschloss. Angst und Schrecken in Las Vegas (1971), ein Meisterwerk der Komik und längst ein Kultbuch, wurde 1996 von der Modern Library auf die berühmte Liste anschaffungswürdiger Ausgaben von Klassikern der Weltliteratur gesetzt, eingereiht zwischen Thackeray und Tolstoi. Auch das andere bekannte Werk von Thompson mit dem Kürzel im Titel – Angst und Schrecken im Wahlkampf (1973), wird zum angesehenen Kanon der Modern Library gehören; die New York Times hat es als »bisher beste Beschreibung des Gefühls, sich mitten im politischen Geschehen Amerikas wiederzufinden« gewürdigt. Und jetzt, im Jahre 1997, kommt The Proud Highway: Saga of a Desperate Southern Gentleman, die erste Folge einer auf drei Bände angelegten »Angst-und-Schrecken«-Briefsammlung. Unter den mehr als zweihundert Briefen befindet sich auch der eingangs erwähnte historische Brief an William Kennedy von 1963.

Die Briefe in vorliegendem Band machen nur einen Bruchteil der insgesamt etwa zwanzigtausend Briefe aus, die Thompson geschrieben hat, seit er ein kleiner Junge war. Ob in seiner Kinderstube in der Randsdall Avenue in Louisville, in einer Dachkammer in Greenwich Village oder auf einem mit Bier beladenen Frachtkahn, der über den Magdalena-Fluss in Kolumbien schippert – Thompson hat wie ein Besessener Post verschickt und fast jedes Mal einen Durchschlag auf Kohlepapier gemacht; in der Hoffnung, dass seine Briefe eines Tages als Dokument seiner eigenen Geschichte, aber auch als Zeitzeugnis veröffentlicht werden würden. »Das war noch vor dem Zeitalter des Xerox-Kopierers«, so hat Thompson seine vielleicht überraschend erscheinende Sammelwut kommentiert. »Mein Wunsch, alles aufzubewahren, hatte etwas von einer analen Fixierung.«

Die frühesten Briefe, die in Thompsons Owl Farm archiviert waren, stammen von 1947, als er als frühreifer Zehnjähriger damit anfing, über Sportereignisse aus der Nachbarschaft zu berichten und für seine eigene, vier Cent teure, aus zwei Seiten bestehende und von ihm selbst vervielfältigte Zeitung The Southern Star Abonnenten zu gewinnen. Mit zwölf bombardierte er den Herausgeber des Courier-Journal in Louisville mit Leserbriefen, in denen er sich über die Ausrichtung der Zeitung beschwerte, die über alles Erdenkliche berichtete und von Beziehungen zwischen Weißen und Schwarzen bis zur Geschichte des Amerikanischen Bürgerkriegs wahllos jedes Thema aufzugreifen schien. Thompson bewahrte auch die meisten seiner Schulhefte auf und selbst ein unregelmäßig geführtes Tagebuch, das naive Überlegungen und Lebensregeln eines Heranwachsenden enthält. Am Neujahrstag 1951 zum Beispiel notierte Thompson zehn Vorsätze, die er im kommenden Jahr umzusetzen hoffte; auf Nummer eins der Liste hieß es: »Ruhiger werden!«, Nummer zwei lautete: »Bis März eine gute Frau finden«, und unter Nummer drei hieß es: »Immer schick angezogen sein.«

Der größte Teil der frühen Korrespondenz von Thompson – von der aufgrund des jugendlichen und persönlichen Charakters nichts in dieser Ausgabe enthalten ist – enthält Briefe, die er an seine Mutter Virginia schrieb, eine Bibliothekarin aus Louisville. Er schrieb ihr täglich, als er von Mai bis Juli 1955 im Jefferson County Jail wegen eines Diebstahls einsaß, den er nicht begangen hatte. »Die Polizei lügt«, schrieb er aus seiner Zelle. »Die Ungerechtigkeit greift um sich.« Nachdem er auf Bewährung freigekommen war, marschierte er in ein Rekrutierungsbüro der Luftwaffe und ließ sich auf die Warteliste setzen. Nach einigen Monaten Basistraining in San Antonio kam er in die Scott Air Force Base in Belleville, Illinois, wo er eine Ausbildung als Radiotechniker absolvierte und wo er bis September 1956 blieb. Daraufhin wurde er Sportredakteur des Command Courier, der Zeitung der Eglin Air Force Base (Pensacola, Florida); und erst von da an schrieb er regelmäßig wohldurchdachte Briefe, vor allem an seine alten Kumpane der angesehenen Athenaeum Literary Association. Durch Thompson wurde der Sportteil zu einem der besten des nördlichen Florida, und er machte sich in der Zeit mit allen handwerklichen Aspekten des Zeitungsmachens vertraut, von Layout, Fotografie und Nachrichtenschreiben bis zum Verfassen von Schlagzeilen und dem Bedienen einer Schreibmaschine. Auf seiner vertrauten Underwood schrieb er Artikel und Geschäftsbriefe und hielt die Korrespondenz mit seinem weitläufigen Freundeskreis aufrecht; nächtliches Briefeschreiben wurde zu einem Ritual, das er sich bis heute bewahrt hat. »Mit einer kleinen Reiseschreibmaschine sorge ich für mehr Wirbel als andere mit einem kompletten Fernschreibernetz«, schrieb er 1958 seinem Freund David Ethridge aus Louisville. »Und ja, Mann, nichts geht über einen ordentlichen Schlagabtausch.«

Die Persönlichkeit, die aus den frühen Briefen dieser Kollektion hervorscheint, ist die eines begabten selbstbewussten Einzelgängers, der dazu neigt, ein Außenseiter zu sein und sich in der schnell getakteten irrationalen Welt des Kalten Kriegs auf die Suche nach dem begibt, was sich hinter der Fassade befindet. »So wie sich manche Sinnsucher einer Religion zuwenden, verlässt sich ein Schreibender auf sein Handwerk und ist darum bemüht, selbst Sinn zu erzeugen, oder aber: er sucht im Chaos nach dem, was bedeutsam ist, um es zu ordnen«, schrieb Thompson einem Freund 1958. Für Thompson war Briefeschreiben seine eigene Art, die Dinge zu ordnen, und er kultivierte dabei eine Mischung aus literarischem Lebensstil und ungezügelter Reiselust, so wie es einst der Dichter Vachel Lindsay vorgemacht hat, der ganz Amerika durchquerte und Gedichtzeilen für gerade einmal einen Penny verfasste. »Ich glaube«, schrieb Thompson einer Freundin während seiner Zeit in der Air Force, »die bloße Tatsache, dass ich diesen Brief hier geschrieben habe und das Bedürfnis danach hatte, zeigt den Wert an, den es für mich hat, Wörter auf einem Stück Papier in die richtige Reihenfolge zu bringen.« Und weiter: »Und ich schätze, genau das ist der Grund, warum ich so viele Briefe schreibe, wie ich es tue, weil es – abgesehen von meiner täglichen Brotarbeit und abgesehen von literarischen Stories – die einzige Möglichkeit für mich ist, mit klarem Blick auf das Leben zu schauen. Andernfalls bin ich so sehr mittendrin im Geschehen, dass der Rest der Welt bloß noch zu einem Bühnenbild für mein Leben verkommt.«

Manchmal aber – nachdem er zum Beispiel im Oktober 1958 seine ehrwürdige Entlassung von der Air Force erhalten hatte – schrieb Thompson Briefe einfach zu seinem Vergnügen; um sich an Wörtern zu berauschen, um im sprachlichen Umgang locker zu bleiben und Schreibblockaden zu vermeiden. Versessen darauf, als Romancier ganz vorne dabei zu sein, bearbeitete er seine Underwood wie einen Steinway-Flügel und tippte ganze Passagen aus Der große Gatsby und Wem die Stunde schlägt ab – in dem Versuch, den Klang jener Prosa einzufangen, die er so sehr verehrte. Einige der frühen Briefe sind unübersehbar ehrgeizige Übungen, die darin bestehen, Schriftsteller von John Dos Passos bis Lord Buckley oder William Styron zu imitieren. Mit zwanzig war Thompson davon überzeugt, der F. Scott Fitzgerald seiner Generation zu werden; er trug seine ausufernde Kollektion von Briefen in Koffern mit sich herum, in dem Glauben, sie seien eine finanzielle Rücklage für schlechte Zeiten. »Eben habe ich zwei von den Briefen noch einmal gelesen, die ich Dir nach Island geschickt habe«, schrieb er 1959 seinem Air-Force-Kumpel Larry Callen 1959. »Vielleicht bringe ich meine Sammlung heraus, bevor ich berühmt werde – nicht erst hinterher.«

Zusammengenommen zeigen die frühen Briefe einen handwerklich vortrefflichen Autor; und einen jugendlichen Outlaw mit einer nonkonformistischen Haltung, inspiriert von seinen Lieblingsfiguren in Der ewige Quell von Ayn Rand, Der Fänger im Roggen von J. D. Salinger, Siddharta von Hermann Hesse oder Auf Messers Schneide von Somerset Maugham. Dabei folgte Thompson stets kompromisslos seinem eigenen Rhythmus und seiner eigenen Stimme. »Ich habe vor nichts Angst und lege es auf nichts an«, schrieb er 1958 einer Freundin. »Ich bin wie ein Psychopath in einem Völkerballspiel, der abwartet; mein Atem geht schnell, während die Idioten überlegen, wer als nächster auf mich werfen soll, und dann springen sie alle zur Seite, nur aus dem Grund, weil ich es bin, der in der Mitte steht.« Die Briefe machen klar, das sich Thompson bewusst zu einem amerikanischen Adam stilisiert hat, einer Figur, die der Kritiker R.W.B. Lewis so definiert hat: ein »auf sich selbst gestelltes und aus sich selbst heraus agierendes Individuum, bereit, sich mit allem und jedem auseinanderzusetzen kraft der eigenen, ganz speziellen und nur ihm selbst innewohnenden Ressourcen«. Die Autoren, die Thompson in seinen Zwanzigern am meisten bewunderte – Ernest Hemingway, Jack London, Henry Miller – waren nicht Teil einer literarischen Bewegung oder eines elitären Clubs, sie waren so etwas wie ihre eigenen rollenden Salons. »Ein guter Autor steht über jeder Bewegung«, schrieb Thompson, »und ist weder Anführer noch Mitläufer. Ein guter Autor ist – ein glänzender weißer Golfball auf einem Feld voller windgeschüttelter Gänseblümchen.« Dass Thompson dann 1960 nach Big Sur zog, war kein Zufall. Er wollte in der Nähe von Henry Miller sein, dessen radikale Offenheit er mehr als alles andere bewunderte.

Ein Dauerthema in diesem Band seiner Gonzo-Briefe sind Thompsons Angriffe auf die Mainstreampresse; er betrachtete ihre Vertreter als unterwürfige Sprachrohre des Rotary Clubs, der US-Regierung und des Establishments der Ostküste. Den unter dem Dach der New York Times versammelten angeblichen objektiven Journalisten zog er den subjektiven Journalismus von Autoren wie H. L. Mencken, Ambrose Bierce, John Reed oder I. F. Stone vor. Nachdem er 1959 vom Daily Record in Middletown (New York) gefeuert worden war, weil er einen Süßigkeitenautomaten eingetreten hatte, schrieb Thompson jene Zeilen, die womöglich so etwas wie sein Lebensmotto sind: »Ich versuche so gut wie möglich genau das Leben zu führen, an das ich glaube.« Und in derselben Notiz stellte er zwei Grundregeln für angehende Autoren auf: »Erstens: Zögere niemals, Gewalt anzuwenden, und zweitens: Missbrauche deine Vertrauenswürdigkeit, wo immer es die Sache wert ist. Wenn du dich daran hältst, und wenn es dir gelingt, einen kühlen Kopf zu behalten, hast du eine Chance, es zu schaffen.«

Es ist schwer zu sagen, wann genau es mit dem sogenannten New Journalism losging. Sicher zeigen die Jahre 1965 und 1966, wie sie im ersten Band The Proud Highway beschrieben werden, dass der New Journalism von einer Reihe wagemutiger Autoren eingeläutet und von einem breiten Publikum dankbar aufgenommen wurde. Während für Gay Talese, Jimmy Breslin, Truman Capote, Tom Wolfe, Norman Mailer, Terry Southern – prominente Bekannte von Thompson – das Magazin Esquire und die Herald Tribune aus New York den Nährboden für New Journalism bildeten, lehnte Thompson dieses in seinen Augen banale Schlagwort ab. Er fand den Begriff »impressionistischer Journalismus« treffender. Lange bevor sich George Plimpton einen Fußball schnappte und The Paper Lion schrieb, bewunderteThompson es, wie Ernest Hemingway, Stephen Crane oder Mark Twain literarische Techniken mit Reportageelementen kombinierten und bei der Beschreibung von Ereignissen mit Nachrichtenwert die Bedeutung einer persönlichen Beteiligung des Autors hervorhoben.

Als ich die Korrespondenzen von Thompson las und seine Notizbücher durchging, wurde mir klar, dass George Orwells Mein Katalonien – sein Bericht aus erster Hand über den Spanischen Bürgerkrieg – und Erledigt in Paris und London – sein Bericht über die Notgemeinschaft mit aus der Welt gefallenen Obdachlosen – die wohl wichtigsten Einflüsse für Thompsons Technik und Stil waren. Wenn es Orwell gelungen war, mit heruntergekommenen Säufern im absoluten Dreck zu leben und darüber zu schreiben, dann würde Thompson das auch können – und sich unter Schmugglerbanden in Aruba mischen, Bordelle in Brasilien aufsuchen oder sich Motorradgangs in Kalifornien anschließen; selbst wenn es mit dem Risiko verbunden war, verprügelt oder eingesperrt zu werden. Damit Journalismus gegen Literatur bestehen könne, glaubte er, müsse eine Story die Zeit überdauern. »Literatur ist eine Brücke zur Wahrheit, die für den Journalismus unerreichbar bleibt«, schrieb Thompson 1965 an den Herausgeber Angus Cameron. »Fakten sind Lügen, wenn sie nur aneinandergereiht werden.«

Es gab einige, die in den fünfziger und sechziger Jahren impressionistischen Journalismus praktizierten und die er dafür bewunderte: A. J. Liebling, der über Medien, Grantland Rice, der über Sport, James Baldwin, der über Rassismus und Norman Mailer, der über existenzielle Ängste schrieb. Doch keiner von ihnen, so fand er, fing die explosive sinnliche Kraft von journalistischen Abenteurern wie Orwell, Hemingway oder London ein, die unmittelbar ihre persönlichen Erlebnisse schilderten.

In jungen Jahren gab es bei Thompson immer wieder diese sardonischen Spielchen, die darin bestanden, andere übertrumpfen zu wollen: William Faulkner lud er in seine eiskalte Hütte im Tal des Hudson River ein, um »Hühner zu stehlen«; Nelson Algren warf er vor, bösartig wie Nixon zu sein; Norman Mailer riet er, bloß gut aufzupassen, was hinter seinem Rücken passiere, denn »HST« sei gerade dabei, den »Großen Puerto-ricanischen Roman« zu schreiben. Und jagte Hemingway mit einem Gewehr in der Hand Großwild am Kilimandscharo, dann schlich Thompson mit einem Bowie-Messer einem Wildschwein in Big Sur hinterher. Bestellte der Ginger Man von J. P. Donleavy fünf Gläser Whiskey auf einmal, waren es bei Thompson fünf Flaschen. Er wollte unbedingt mit einer Story rüberkommen, die so krass war und einem dermaßen die Augen verdrehen würde, dass Das Herz der Finsternis im Vergleich dazu wie eine Gutenachtgeschichte aussehen würde – allerdings gehörten für ihn auch Humor und ein Augenzwinkern dazu.

Kein neuerer amerikanischer Autor ist so umstritten wie Hunter S. Thompson. Sein von Mythen umranktes öffentliches Bild erregt bisweilen mehr Aufmerksamkeit als seine acht publizierten Bücher. Nicht weniger als vier Biographen wurden in den letzten sechs Jahren über ihn geschrieben, mehrere Dokumentarfilme erzählen seine Lebensgeschichte. Garry Trudeau hat in den letzten zwanzig Jahren in seinem Comic Doonesbury mit der an Thompson angelehnten Figur Uncle Duke seinen Lebensunterhalt bestritten. Neben Batman und Green Hornet2 ist Thompsons Konterfei – ohne seine Zustimmung – als Actionfigur vermarktet worden, ganz zu schweigen von den Angst-und-Schrecken-in-Las-Vegas-T-Shirts, die an der Ecke Haight and Ashbury mit Jerry Garcia, Mick Jagger und Kurt Cobain konkurrieren. In seinem Buch On Writing Well von 1980 bezeichnet William Zinsser Thompson als Amerikas »acidgetriebenen Mencken«; NBC-Nachrichtensprecher John Chancellor nannte ihn »Billy the Kid auf Speed«; und in der Boulevardpresse ist Thompson so populär wie in den Hörsälen der Universitäten – wenn auch das Interesse an seinem Alkohol- und Marihuanakonsum in beiden Fällen größer zu sein scheint als an seinem Werk. Wie aber diese Briefe hier zeigen – vor allem, wenn er an Freundinnen oder an seine Mutter schreibt –, verbirgt sich hinter der öffentlichen Person ein oftmals nachdenklicher Mensch. »Ich habe noch keine Droge gefunden, die auch nur annähernd so high macht wie am Tisch zu sitzen und zu schreiben«, bemerkte Thompson 1989 bei einem der Gespräche für ein Buch über sich.

Wie in The Proud Highway dokumentiert, scheiterte der traditionelle Journalismus in Thompsons Augen gerade dann, wenn es um eine angemessene Berichterstattung der wirklich großen Themen gegangen wäre: die Nixon-Kennedy-Debatte, die Ermordung von JFK, die forcierte Vietnam-Politik von LBJ, das politische Comeback Nixons. »Die Presse kann mir Johnson nicht schmackhaft machen«, schrieb er im Februar 1964 einem Freund. »Man riecht es, dass mit ihm etwas nicht stimmt.« Wie sein Held Bob Dylan im spöttischenRefrain von »Ballad of a Thin Man« nahelegte (»Irgendwas geht hier vor / Aber du weißt nicht, was es soll / oder, Mister Jones?«), war die etablierte Presse hilflos, wenn es darum ging, über Kundgebungen des Black Panther, Grateful-Dead-Konzerte oder LSD-Kool-Aid-Partys zu berichten. Hunter S. Thompson tat es. »Zuletzt handelten meine Artikel von Oben-ohne-Tänzerinnen, Müll im Hafenbecken, Marihuana, Karate und einer im allgemeinen zur Veröffentlichung ungeeigneten Mischung aller möglichen unvorhersehbaren Sujets«, schrieb er 1965 einem Freund. Thompson war ein Interpret der Gegenwartskultur. Mit einem Bein stand er im journalistischen Mainstream –wenn er etwa für das Unternehmen Dow Jones schrieb –, mit dem anderen steckte er tief im psychedelischen Underground. »Ich bin hier draußen unterwegs, um herauszufinden, welche Art von epidemischem Stillstand den amerikanischen Traum befallen hat«, notierte er in einem Brief an einen New Yorker Redakteur.

Gonzo-Journalismus ist der Begriff, der am häufigsten mit Hunter S. Thompson in Verbindung gebracht wird und der erst 1970 in das amerikanische Wörterbuch aufgenommen wurde. Es war Bill Cardoso, ein Reporter des Boston Sunday Globe, der nach der Lektüre von Thompsons »Das Kentucky Derby ist dekadent und degeneriert« in Scanlan’s Monthly ausgerufen hatte: »Das war Gonzo pur!« Einige behaupten, der Begriff stamme aus dem Italienischen und bedeute Verrückter, doch Cardoso besteht darauf, dass das Wort seinen Ursprung bei den Iren im Süden Bostons habe und denjenigen bezeichne, der nach einem nächtlichen Trinkmarathon als Letzter noch stehen könne. Als rein literarische Kunstform betrachtet ist für Gonzo die Unmittelbarkeit des Textes entscheidend – der Reporter und seine Recherche stehen im Zentrum des Geschehens. Hingekritzelte Notizen, transkribierte Interviews, Auszüge aus Zeitungsartikeln, Bewusstseinsstrom, wörtlich wiedergegebene Telefongespräche und Faxseiten – all das sind Bestandteile eines radikal-subjektiven Gonzo-Journalismus. »Es ist eine Form der Reportage, der eine Idee von William Faulkner zugrunde liegt: die beste Fiktion ist sehr viel wahrer als jede Art von Journalismus«, so Thompson. Herbert Mitgang, Kritiker der New York Times, beschrieb Gonzo ganz einfach als alles, was Hunter S. Thompson eben veröffentlichte: »Gonzo ist sein eigenes journalistisches Markenzeichen und hat sich seinen Weg sogar ins neue Lexikon von Random House gebahnt, in dem es mit Begriffen wie bizarr, verrückt, exzentrisch umschrieben wird. Er ist der einzige in dem Lexikon, der in Verbindung mit Gonzo-Journalismus genannt wird.«

Obwohl sich Thompson eisern den Ruf erarbeitet hat, Herausgeber einzuschüchtern und Agenten zu feuern – die bei ihm »blutsaugende Zehnprozenter der amerikanischen Gesellschaft« heißen –, ist ein großer Teil der Korrespondenz in The Proud Highway an Redakteure und Herausgeber gerichtet, die hellsichtig genug waren, um Thompson zahlreiche Chancen zu geben; insbesondere Clifford Ridley vom National Observer und Dwight Martin von The Reporter. Beide schrieben Thompson, dass sie seine Briefe sogar noch besser als seine Stories fänden und er auf dem besten Weg sei, der nächste Lincoln Steffens zu werden. Doch in seiner langen literarischen Laufbahn gab es allen voran einen Redakteur, den Thompson bedingungslos bewunderte: Carey McWilliams von The Nation.

McWilliams wurde auf Thompson erstmals im August 1962 aufmerksam. Der legendäre Redakteur las jene Serie außergewöhnlicher Berichte, die ein trinkfester Autor von Lateinamerika aus an den National Observer geschickt hatte, einer erst kurz zuvor von dem Unternehmen Dow Jones gegründeten Wochenzeitung. McWilliams hatte einen Riecher für neue Talente und war von Thompsons Draufgängertum beeindruckt; von seiner Fähigkeit, »tief in eine Geschichte einzudringen«, wie er das in der Reportage »Ein leichtsinniger Amerikaner in einer Schmugglerhöhle« vorgeführt hatte. Einige Jahre später, nachdem Thompson den National Observer verlassen hatte, weil sich die Redaktion seiner euphorischen Besprechung von Tom Wolfes Das bonbonfarbene tangerinrot-gespritzte Stromlinienbaby verweigert hatte, beauftragte ihn McWilliams, für The Nation über das von Mario Savio gegründete Free Speech Movement in Berkely zu schreiben.

Thompson nahm das Angebot an. Es war zugleich der Anfang einer außergewöhnlichen Korrespondenz, die sich in diesem Band wiederfindet. Von Mitte der sechziger Jahre an schrieb Thompson beinahe wöchentlich Briefe an McWilliams, die von allem Möglichem handelten: von Ken Keseys Verhaftung wegen Besitzes von Marihuana bis zur Ermordung von Malcolm X, von Flüchtlingslagern im Salinas Valley bis zur »verflüssigten Gitarre« von Jimi Hendrix, vom Aufstieg Ronald Reagans bis zum Niedergang Lyndon Johnsons. »Die Zerstörung Kaliforniens ist ein logischer Höhepunkt der Ausbreitung Richtung Westen«, schrieb Thompson in seinem Apartment in Haight-Ashbury, 318, Parnassus Street, an McWilliams. »Der Redwood-Nationalpark, die Autobahnen, die Drogengesetzgebung, Rassenunruhen, Wasserverschmutzung, Smog, das Free Speech Movement und jetzt Reagan als Gouverneur – das alles ereignet sich mit einer mathematischen Logik. Kalifornien markiert in jeder Hinsicht das Ende der Idee Lincolns, Amerika sei ›die größte und letzte Hoffnung des Menschen‹.«

McWilliams war es auch, der Thompson beauftragte, über die Hell’s Angels zu schreiben. Ergebnis: »Motorcycle Gangs: Losers and Outsiders«, eine Titelgeschichte, die am 17. Mai 1965 erschien und einem freien Journalisten Ruhm und einen lukrativen Buchvertrag einbrachte. »Carey war mehr als jeder andere für den Erfolg von Hell’s Angels mitverantwortlich«, schrieb Thompson. »Er ermutigte mich in jeder Hinsicht.« Oder wie er einem befreundeten Reporter 1966 sagte: »Für Carey McWilliams schreiben zu dürfen ist eine Ehre … Er zahlt nicht viel, aber was soll’s … Wenn deine Geschichte in The Nation erscheint, fühlst du dich gereinigt.«

Die erste Auflage von Hell’s Angels war schon vor der offiziellen Veröffentlichung ausverkauft. Als das Buch 1967 auf die Bestsellerliste kam, blieb es dort über Wochen und hielt sich bis zum Ende des Summer of Love. »Jeder Biker des Landes muss sich ein Exemplar gekauft haben«, mutmaßteThompson über seinen Erfolg, der scheinbar über Nacht gekommen war. Das Buch bekam in zahlreichen großen Zeitungen begeisterte Kritiken. Richard Elman notierte in The New Republic, dass Hell’s Angels »einen Geist nahe eines Rimbaud’schen Deliriums ausstrahlt … dem sich zu nähern nur wenigen Genies vorbehalten ist … Es dürfte sich lohnen, die zukünftige Entwicklung des Autors Hunter S. Thompson genau im Blick zu behalten.« Studs Terkel bezeichnete das Buch in der Chicago Tribune als »großartig und furchteinflößend«, während Eliot Fremont-Smith Thompson in der New York Times einen »geistreichen, wachen und originellen Autor« nannte. Sogar Thompsons Heimatblatt, das Courier-Journal in Louisville – das 1955 eine Lügengeschichte über seinen polizeilichen Arrest veröffentlicht hatte – sparte nicht mit Lob: »Soziologisch interessant, und das in einem Stil, der nur den wenigsten Soziologen gelingt. Ein erfahrener, anspruchsvoller Autor, der noch jung ist. Thompson durchdringt sein Thema, er versteht etwas von den sozialen und psychologischen Motiven dieser bunt zusammengewürfelten Truppe von Außenseitern.«

Bei der Zusammenstellung der Briefe für The Proud Highway wurde mir klar, dass Thompson – sobald man seinen aufrührerischen Geist und seine Anmaßungen einer Prüfung unterzogen hat – aus heutiger Sicht ein öffentlicher Moralist ist; einer, der Puritanismus in jeder Ausformung attackiert und dann und wann sogar prophetische Fähigkeiten aufblitzen lässt. Ob er Lyndon Johnson wegen des Vietnamkriegs beschimpft, ob er schon 1965 prophezeit, dass Ronald Reagan eines Tages ins Weiße Haus einziehen wird oder ob er sich über die Gegenkultur von Haight-Ashbury lustig macht – mit klarsichtigen, messerscharfen Kritiken erweist sich Thompson als eine der lebendigsten Stimmen seiner Generation. »Sein Stil wird irrtümlicherweise für übertrieben gehalten, als eine Ausgeburt von blühender Phantasie und Drogenkonsum, aber das war nicht anders zu erwarten«, schrieb Edward Abbey über Thompson. »Es ist wie immer in diesem Land – wenn du ihnen die Wahrheit erzählst, belächeln sie dich nur.«

Eine Auswahl der Briefe für diesen Band zu treffen war eine Aufgabe, die einen zur Verzweiflung treiben konnte. Für jeden veröffentlichten Brief wurden fünfzehn aussortiert. Einer von Thompsons beeindruckenden Qualitäten ist die geradezu akademische Präzision seiner Arbeit, und da sind auch seine frühen Briefe keine Ausnahme. Er verachtet sprachlichen Missbrauch, und es kommt selten vor, dass er ein Wort falsch schreibt oder ein Komma falsch setzt. (Wenn er es doch einmal tat, nahm ich mir die editorische Freiheit, dies zu korrigieren.)

Die Briefe in The Proud Highway werden hier – mit Ausnahme von Streichungen, um den Lesern unnötige Wiederholungen oder unerhebliche Details zu ersparen (mit eckigen Klammern gekennzeichnet) – so abgedruckt, wie Thompson sie getippt hat. Es wurden lediglich einige Adressen weggelassen, um die Privatsphäre der betreffenden Personen zu schützen. Wesentliches Ziel ist Verständlichkeit; gleichzeitig sollen Thompsons Eigenheiten bewahrt werden: sein Sprachrhythmus, sein Zorn, die Höhenflüge seiner Imagination und die ihm eigene Wärme. Den meisten Briefen ist eine knappe editorische Notiz vorangestellt, um einen historischen Kontext herzustellen und die erzählerische Kontinuität zu wahren.

Um eine Bestandsaufnahme dieser wahren Fundgrube zu ermöglichen, hat das Eisenhower Center for American Studies der Universität von New Orleans das Hunter S. Thompson Letter Project ins Leben gerufen. Zur vorrangigen Aufgabe der Mitarbeiter des Zentrums gehört es, sämtliche Facetten der amerikanischen Geschichte des 20. Jahrhunderts zu erforschen. Nachdem ich eine Woche mit Thompson auf der Owl Farm verbracht habe, war ich überzeugt, dass diese Korrespondenz für die Geschichte des Nachkriegsjournalismus sowie für Literatur, Politik und populäre Kultur von größter Bedeutung ist. Da das Eisenhower Center bereits die Richard Nixon Project Papers des Historikers Stephen E. Ambrose beherbergt, ist es nur folgerichtig, dass das Zentrum auch ein Projekt finanziert, das dem Erzfeind unseres 37. Präsidenten verpflichtet ist.

Neben den Briefen hat Thompson Hunderte von Notizbüchern in der Owl Farm archiviert, darunter handgeschriebene journalistische Notizzettel und zwei unveröffentlichte Romane: Prince Jellyfish (1959-1960) und The Rum Diary (1961-1966), die beide zu seiner besten frühen Prosa zählen. Das Archiv enthält außerdem ein Dutzend unveröffentlichter Short Stories wie Hit Him Again Jack, Wither Thou Goest und The Cotton Candy Heart sowie eine Reihe vollständig ausgearbeiteter und noch unveröffentlichter Gonzo-Stücke über so unterschiedliche Sujets wie die Bluegrassmusik von Bill Monroe, den Triumph Jimmy Carters im Weißen Haus oder die Invasion Ronald Reagans in Granada 1983. Als respektabler Fotojournalist, der von Robert Frank und Walker Evans beeinflusst wurde, legte Thompson in den frühen Sechzigern auch hier großen Wert auf seine handwerkliche Entwicklung, und so befinden sich im Archiv einige Hundert seiner schlichten Schwarzweißbilder. Doch maßgeblich sind die Pappkartons mit seinen Briefen.

Zusammengenommen ergeben die Briefe in The Proud Highway eine inoffizielle Geschichte von zwei Dekaden im öffentlichen Leben Amerikas. Eine Geschichte, die sehr viel persönlicher ist als die üblichen, auf Skandale abzielenden Biographien über ihn, und auf gewisse Weise sind sie aufschlussreicher als seine eigenen publizierten Texte aus jenen turbulenten Tagen. Denn die Briefe dokumentieren mehr als nur die Zeit, in der sie entstanden sind. Sie erzählen auch von ihrem Autor, und damit sind sie beides zugleich – die Memoiren von Hunter S. Thompson über die Jahre, die ihn prägten, wie auch Erinnerungen an das Aufflammen der Gegenkultur in den sechziger Jahren, von der er so kunstvoll Zeugnis abgelegt hat.

New Orleans, Louisiana

14. Dezember 1996

Anmerkungen des Autors

Von Hunter S. Thompson

Das andere Wehe ist dahin; und siehe,

das dritte Wehe kommt schnell.

Offenbarung 11:14

Heute ist Freitag, der dreizehnte, in Louisville. Der Himmel ist bedeckt, der Blick von der Penthouse-Suite im Brown Hotel reicht nicht weit. Im ganzen Hotel gibt es nur ein einziges Fenster, das sich öffnen lässt – dieses hier in meinem Zimmer. Der Security-Chef hat es gestern mit einem Meißelhammer geöffnet, und der Hotelmanager jammerte und meinte, das sei die reinste Einladung zum Selbstmord.

Gestern war ein besserer Tag. Der Bürgermeister von Louisville hat den gestrigen Tag, den 12. Dezember 1996, offiziell zum Hunter-S.-Thompson-Tag erklärt. Mir wurde als besondere Auszeichnung der Stadtschlüssel überreicht, und die Sonne strahlte hell wie ein Feuerball … Gestern war ein interessanter Tag, im chinesischen Sinn, aber heute hat sich definitiv alles zum Schlechteren gewandt. Es gibt Gerüchte, dass es nachts ein Feuer und tumultartige Szenen gegeben habe, nach meiner Lesung gestern im Memorial Auditorium. Jugendliche Schlägerbanden sind Amok gelaufen und haben mein Umkleidezimmer abgefackelt, nur wenige Augenblicke, nachdem meine Mutter schleunigst in einer Limousine in Sicherheit gebracht worden war.

Der Abend war ein Riesenerfolg, hieß es, doch er hinterließ bei vielen Leuten Wunden und seltsame Hufabdrucke … Wie ein krudes mongolisches Sprichwort sagt: »Für jeden Moment des Triumphs, für jeden Augenblick von Schönheit müssen eine Menge Seelen zertrampelt werden.«

Ich bin im Brown Hotel kein Unbekannter. Man kennt mich hier gut, seit vierzig Jahren. Als ich fünf war, brachte mich mein Großvater am Ostermorgen in den Speisesaal, und wir schauten einem koreanischen Zimmermädchen dabei zu, wie es dem Gouverneur von Kentucky einen Eispickel in die Leiste stach. Das werde ich nie vergessen.

Solche Geschichten sind alles andere als erfreulich, doch die Vergangenheit lebt weiter. Und da wären wir auch schon bei der Tour de Force durch meine eigene Geschichte. Ich kann mir kaum vorstellen, dass jemand noch ruhig sitzen bliebe, wenn man seine intimen – und in manchen Fällen zweifellos belastenden – Korrespondenzen kistenweise aus verschlossenen Kellerarchiven hervorholen würde. Ich blieb tatsächlich ruhig, mein Freund, aber nur von fern, mit dem größtmöglichen inneren Abstand, und umso mehr gab ich mir Mühe, jetzt keinen Ärger mehr zu machen. Denn ich wollte im Dunkeln bleiben und so tun, als sei ich tot, und genau dafür haben mich andere auch schon gehalten. Mistah Thompson, er ist tot … Ja, wir haben verstanden: Arbeit und Leben und folgenreiche berufliche Schicksale des ein oder anderen wären leichter gewesen, wäre ich eines Nachts auf einer glänzenden Ducati abgezischt und nie mehr zurückgekehrt.

Es wäre eine andere Straße gewesen. Dies hier aber ist, wie wir uns schließlich entschieden haben, The Proud Highway.

Wenn ich jetzt auf diese gespenstische Sammlung starre und mich an all die Datumszeilen und Leute erinnere, die ich auf diesem von Ort zu Ort ziehenden Fest aus Gewalt, Leidenschaft und ständiger Revolution – die auf dem Höhepunkt der sechziger Jahre höchst lebendig war – getroffen habe, dann sind es zwei Dinge, über die ich mich wundere.

1) Wo sind all die Leute, die die gleichen Dinge wie ich gemacht und die gleichen wahnsinnigen Briefe wie ich geschrieben haben, manchmal sogar aus denselben verrückten Städten und mit den gleichen verzweifelten Gefühlen, die ich selbst hatte und gut kannte, Gefühle, unter denen ich wirklich litt – denn ich war jung und gestört und arrogant und definitiv zu keiner Arbeit zu gebrauchen, und wenn, dann nur mit dem nötigen Sicherheitsabstand? … All das stimmt, woran diese Briefe nicht den geringsten Zweifel lassen, und es war eben kein Zufall, dass ich damals in jedem Job, den ich hatte, gefeuert und in jeder Wohnung, in der ich zu leben versuchte, geräumt worden bin.

Und 2) Wo sind jene, die mir geholfen und mich versteckt und die gleichen Risiken auf sich genommen haben wie ich – auf dieser Underground-Hochgeschwindigkeitsstrecke, die damals, in jenen Tagen, beinahe überall verlief, ganz gleich, wohin man gerade unterwegs war? Ich denke an all ihre Geschichten und Mythen und ausgefeilten furchteinflößenden Briefe, die niemals irgendwo erschienen sind und auch in Zukunft nirgends erscheinen werden, sieht man einmal von Familienalben ab.

Manche dieser Leute kommen in den Briefen hier vor, andere bleiben im Dunkeln – entweder aus guten Gründen oder aus überhaupt keinem vernünftigen Grund. Ich sitze jetzt in diesem Grand Hotel und weiß, dass es morgen eine Menge Ärger geben wird, Untersuchungen, die mit diesem Feuer und dem Körper eines Teenagers zu tun haben, der laut Gerüchten im Parkhaus gefunden wurde, und es scheint so, dass sich diese Leute noch irgendwo da draußen herumtreiben müssen, bereit für das unausweichliche dritte Wehe, das gewiss schnell kommen wird.

Louisville, Kentucky

13. Dezember 1996

1958

»Silvester in Manhattan. Es weht eiskalten Regen über die dunkle Straße. Hoch über der Stadt, in Dunst und Regen, schwirren lange gelbliche Lichtstrahlen in großen Bögen durch das Schwarz. Sie kommen vom Empire State Building her – diesem riesenhaften phallischen Symbol, Monument jenes stolzen Traums von Macht, der der Geist von New York ist. Darunter, im gedämpften Neonlabyrinth der Stadt, eilen die Menschen umher: irgendwo … überall … nirgendwo …«

Hunter S. Thompson, Prince Jellyfish

AN FRED FULKERSON:

Obwohl er keinen Job hat, genießt Thompson das Leben in Manhattan. Er liest Im Wendekreis des Krebses von Henry Miller und schaut sich nach einer lohnenswerten Beschäftigung um. Verglichen mit Jersey Shore sieht die Stadt gleich noch einmal besser aus. Seine Stelle als Sportredakteur beim Command Courier in der Eglin Air Force Base hat zwischenzeitlich sein Kumpel Fulkerson übernommen.

2. Januar 1958

110 Morningside Drive

New York, New York

Lieber Fred,

also, halt Dich gut fest, kann ich nur sagen – ich muss Dir nämlich eine ziemlich fiese Geschichte erzählen: eine Geschichte von Terror und Tortur, Scham und Schmerz, Armut und Perversion …

An Heiligabend habe ich mich in einem Vorort von Chicago freiwillig und unter Alkoholeinfluss zu einem verabscheuungswürdig grausamen homosexuellen Vergehen in vier Fällen bekannt und wurde daraufhin am Neujahrstag zu 73 Jahren Haft in einem Gefängnis in Joliet verurteilt. Nach der Urteilsverkündung kannte ich kein Erbarmen mehr, erschlug einen der Geschworenen sowie drei Wachen und flüchtete im Schutz der Nacht. Mittlerweile bin ich als Zuhälter an der Upper West Side in New York beschäftigt, mittendrin im puerto-ricanischen Viertel. Es dauerte gerade einmal drei Wochen und ich wurde morphiumsüchtig, entwickelte eine Abhängigkeit von Cheddar-Käse-Extrakt und komme von drei weiteren Formen sexueller Perversion nicht mehr los. Ich brauche moralische Unterstützung – schicke Geld und eine Gideon-Bibel an Emanuel Hunteros Nama, 110 Morningside Drive, Apt. 53, New York, New York […]

Jetzt aber mal im Ernst, es ist der reinste Horror hier. Ich war die letzten zehn Tage ununterbrochen betrunken, mein Geld schmilzt dahin, die Polizei klebt mindestens einmal am Tag ein Ticket an meinen Wagen, und allmählich habe ich den Verdacht, dass ich wohl oder übel arbeiten muss, um über die Runden zu kommen. Die Aussichten sind tatsächlich finster.

An Weihnachten bin ich hier also angekommen, und ich muss Dir ja nicht extra sagen, dass ich diesen bekloppten Ort in Pennsylvania nicht mehr ausgehalten habe – dort fing ich auch mit dem Trinken an. Meine Abreise aus Pennsylvania war denn auch ein wenig überhastet, nach einer wüsten Orgie mit der jungen Tochter von einem der Redakteure. Sie ist am gleichen Tag nach Chicago abgereist, an dem ich mich nach New York aufgemacht habe. Am Freitag vor Weihnachten waren wir noch die ganze Nacht zusammen unterwegs gewesen, haben den Wagen ihres Vaters auf einer einsamen Straße in ein Schlammloch gesteuert und beim Versuch, ihn mit einem Traktor wieder auf die Straße zu ziehen, die vordere Stoßstange heruntergerissen – um uns dann mit Ram’s Head Ale endgültig die Kante zu geben. Wie es immer so ist, brachte dieser kleine Skandal die Gefühle des ein oder anderen ganz schön in Wallung. Mir blieb gar keine Wahl, als mich sofort aus dem Staub zu machen; ich wollte vermeiden, von einem puritanischen Mob geteert und gefedert zu werden. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich bereits einen großen Teil der lokalen Bevölkerung mit ein paar spöttischen Artikeln über den bemitleidenswerten Zustand des Basketballsports an der Highschool von Pennsylvania verärgert, und das Techtelmechtel mit dieser jungen Lady wäre nur der letzte Vorwand für die Bastarde von Quäkern gewesen, den sie gebraucht hätten, um mich zu entmannen. […]

Da es ist einigermaßen schwierig ist, eine Karriere als Sportjournalist in Festanstellung bei der New York Times zu starten, sieht es so aus, dass ich fürs Erste gezwungen bin, woanders Arbeit zu finden. Bis September werde ich ein bisschen Geld zurücklegen müssen, und sollte ich keinen passenden und einigermaßen bezahlten Job in Manhattan finden, denke ich gerade ernsthaft darüber nach, auf einem Schiff anzuheuern. Allerdings bin ich momentan darauf aus, die lasterhaften Freuden von Metropolis auszukosten. Ich habe noch genug Geld für zwei verkommene Wochen, und erst dann werde ich mich ernsthaft ranhalten müssen, was einen Job angeht.

Da fällt mir ein, tu mir bitte den Gefallen und frag bei Col. Campbell nach, ob er den Brief an Vanderbilt bekommen hat. Ich hab von denen neulich einen Brief gekriegt, in dem es hieß, sie hätten nur ein Empfehlungsschreiben erhalten (von Wayne Bell). Wenn Campbell den Schrieb nicht sofort weiterschickt, wird nichts daraus. Und richte John Edenfield einen schönen Gruß von mir aus und frag ihn, ob er mich nicht in seinen heimatlichen Gefilden an irgendeinen Bekannten vermitteln könnte, der vielleicht eine gut bezahlte Stelle weiß. Ich werde dreifaches Glück brauchen, um all diese Strafzettel bezahlen zu können.

Im Moment bin ich auf der Suche nach einer jungen Frau, die sich damit anfreunden könnte, mit mir eine Wohnung zu teilen. Die Zukunftsaussichten sind, mal abgesehen von Geld, tatsächlich verlockend. Nur das Papier wird gerade knapp. Deshalb stecke ich es jetzt lieber in einen Umschlag und sage nur noch: mach’s gut …

Hunter

AN HENRY EICHELBURGER:

Eichelburger studiert im dritten Jahr Biologie und Zoologie an der Tulane University. Thompson knüpft mit seinem Brief an einen Abend an, den er mit »Ike« im French Quarter verbracht hat und von dem er nun hofft, im Nachhinein profitieren zu können. An jenem Abend prahlte Eichelburger mit Frauen, die er während eines Sommers in New York aufgerissen hatte.

9. Januar 1958

110 Morningside Drive, Apt. 53

New York, New York

Lieber Ike,

ich bin mir sicher, dass Dich dieser Brief in bester gesundheitlicher und finanzieller Verfassung erreicht und Du kurz davor bist, Deans Liste zu erklimmen. Anders kann ich es mir bei Dir kaum vorstellen, Du weißt schon ...

Im Ernst, bestimmt hast Du längst die Adresse des Absenders bemerkt und erleichtert aufgeatmet, da ich jetzt nicht mehr einfach so bei Dir zuhause vorbeikommen kann … Also, kommen wir gleich zur Sache.

Es handelt sich um eine ziemlich biologische Angelegenheit, und da solltest Du Dich ja bestens auskennen. Kurz gesagt: Ich bin für unbestimmte Zeit in New York und sexuell so ausgehungert, dass es zum Verzweifeln ist. Wenn ich mich recht entsinne, hast Du den ganzen Sommer hier in der Stadt verbracht, und zwar in einer Wohnung mit lauter umtriebigen jungen Frauen. Wo ist diese Wohnung? Ich muss es wissen. Und ich würde ebenso gerne wissen – so schnell, wie Du eben einen Brief aufgeben kannst: sämtliche Namen, Treffpunkte, Adressen usw., die einem jungen Lebemann weiterhelfen könnten, der auf dieser überbevölkerten Insel umherstreift. Komm schon, ich weiß genau, dass Du haufenweise ungenierte Frauen kennst, die ich auf meine eigene ganz spezielle Weise trösten könnte. Kein Mensch aus Fleisch und Blut steht hier den Sommer ohne ein Minimum an Körperkontakten durch. Und ja, ich meine es genau so, wie ich es sage: Solltest Du außerdem irgendwelche Trinker, Penner, Nutten etc. kennen – lass mich auf keinen Fall hängen. Ich bin hier angetreten, um mir meinen Weg zu Glück und Ruhm zu erschreiben – und dafür brauche ich vielfältiges Anschauungsmaterial. Ich erwarte Deine Kontakte mit der nächsten Post.

Der andere Grund, warum ich überhaupt hier bin, hat damit zu tun, dass ich nicht das Geld habe, um es woanders zu versuchen. Erst hatte ich genug, aber jetzt ist es futsch. Ich bin gezwungen zu arbeiten.