Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Emons Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2024

Ein faszinierender Gesellschaftsroman aus der Nachkriegszeit – mit scharfer Feder geschrieben. 1949, an der Eisenstraße. Magdalena lebt in ärmlichen Verhältnissen und leidet unter den Wutausbrüchen ihres trunksüchtigen Mannes. Doch nach außen hin freundlich, beherbergt sie eine dunkle Seele und weiß genau, was sie will: ein Leben voller Luxus und Unabhängigkeit wie das der gerade verstorbenen Ehefrau von Oscar Schneeberg, Erbe einer Hammerherrendynastie. Dafür würde Magdalena sogar über Leichen gehen – auch über die ihres Mannes. Gelingt es ihr, den reichen Industriellen für sich zu gewinnen und zur »Schwarzen Gräfin« aufzusteigen?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 333

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

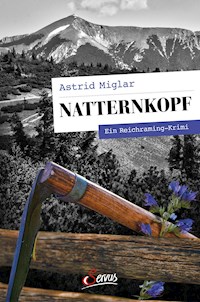

Astrid Miglar, geboren 1970 in Steyr, lebt im oberösterreichischen Reichraming. Sie schreibt Geschichten über ihre Heimat, weil es dazu unendlich viel zu erzählen gibt – nicht nur am Lagerfeuer.

Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.

© 2024 Emons Verlag GmbH

Alle Rechte vorbehalten

Umschlaggestaltung: Leonardo Magrelli und Nina Schäfer unter Verwendung eines Motivs von stock.adobe.com/Richard Semik

Lektorat: Julia Lorenzer

E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck

ISBN 978-3-98707-191-1

Roman

Originalausgabe

Unser Newsletter informiert Sie

regelmäßig über Neues von emons:

Kostenlos bestellen unter

www.emons-verlag.de

Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß §44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.

Dieses Buch ist für alle, die reizvoll-hinterhältige Geschichten mögen, und besonders für meinen Bruder Werner, der sich bestimmt einen Helden in der Geschichte gewünscht hätte und

1

Die Hammerherren. Man nannte sie die »Schwarzen Grafen«: schwarz von der Arbeit, reich wie der Adel. Ihre eisernen Hämmer dröhnten laut. Die mit Holzkohle befeuerten Öfen brachten die Werkstücke zum Glühen. Sensen wurden erzeugt, aber auch Messer, Sicheln, Waffen und Gebrauchsgegenstände entstanden mit der Kraft von Feuer und Wasser. Die Veredelung von Erz spülte Geld in die Kassen der Schwarzen Grafen und brachte Brot in die Häuser der Arbeiter. Viele Jahrhunderte lang.

Reichtum wurde gezeigt. Herrenhäuser wurden erbaut. Eines prächtiger als das andere, standen sie häufig auf einer Anhöhe, um die dazugehörenden Werksgebäude, Stallungen, Gärten, Werkstätten und Gesindehäuser immer im Auge zu haben. Umliegende Bauernhöfe sicherten die Versorgung der Menschen.

Der Hausrat der Schwarzen Grafen war kostbar. Die Herrschaften liebten Schönes. Teure Gewänder, edle Pferde, wertvolle Waffen. Auch die Gärten, nahe den Villen angelegt, waren keine einfachen Versorgungs- oder Bauerngärten. Nicht selten gab es Orangerien zu bewundern. Exotische Pflanzen, als Geschenke aus fernen Ländern mitgebracht, wuchsen in den Gewächshäusern.

Wo die Öfen verschwunden sind, stehen heute vereinzelt noch Herrenhäuser. Manche prächtig renoviert, andere dem Verfall preisgegeben, denn ab dem späten 19. Jahrhundert schwand die Macht der Hammerherren. Das Land der Hämmer veränderte sich. Neue Technologien hielten Einzug, und die Schwarzen Grafen mussten sich neu erfinden.

Windischgarsten und Roßleithen sind Mittelpunkt der Handlung. Die Geschichte könnte aber auch in Spital am Pyhrn, Leonstein, Molln, Micheldorf, Kirchdorf, Scharnstein, Grünau, Steyr, Laussa, Waidhofen an der Ybbs, Ybbsitz, Rottenmann oder einem der anderen Orte in den Eisenwurzen stattgefunden haben. Jedenfalls aber im Dreiländereck Oberösterreich, Niederösterreich, Steiermark, denn in den Eisenwurzen und entlang der Eisenstraße erzeugten zahlreiche Arbeiter- und Handwerkergeschlechter jahrhundertelang Sensen von Weltruhm. Die Kraft des Wassers trieb die Räder der Hammerwerke an.

2

Windischgarsten ist eine kleine Gemeinde in Oberösterreich. Sie liegt in einem Talbecken, umgeben von grünen Wäldern und steilen Hängen. Zwischendurch findet sich manch sanfter Hügel, darauf eine Kapelle oder sogar eine Kirche. Vor allem sind es Bachläufe, die die Landschaft prägen, deren Wasser als Arbeitskraft verwendet wird. Wasserkraft betrieb bereits Schmiedehämmer und Blasbälge, lange bevor die Dampfkraft eingesetzt wurde.

Das Tal selbst wird von hohen Bergen scharf begrenzt. Auf ihnen liegt bis weit ins Frühjahr hinein Schnee. Gipfel um Gipfel reihen sie sich zu einem Gebirge, und schmilzt dann endlich der Schnee, zeigt sich die Berglandschaft karstig, was an grauen Tagen durchaus aufs Gemüt drückt. Scheint jedoch die Sonne und ist der Himmel blau, dann sieht es aus, als wäre das glitzernde Wasser der Bäche noch etwas lebendiger als zuvor. Das Gras ist grüner, die Kräuter schmecken intensiver, die Tiere wirken wohlgenährter. Auch die Menschen leben dann auf, denn die Arbeit ist eine harte und das Fortkommen nicht immer gesichert.

Viele der Handwerker, die tagsüber im Schneeberghammer ihren Beruf ausüben, leben direkt in Windischgarsten. Nach der täglichen Arbeit kehren sie nach Hause zurück und packen in der eigenen Landwirtschaft mit an.

3

Frühjahr 1914: »Alle meine Vorfahren waren Sensenschmiede. Alle eure Vorfahren auch. Seit mehr als dreihundert Jahren.«

Aloisius Schneebergs ernster Blick liegt seinen Arbeitern schwer im Magen, denn sie befürchten, dass ihnen der industrielle Aufschwung nach und nach die Arbeit nehmen wird. Wo gerade noch ihre Hände gebraucht wurden, ersetzen bereits Maschinen viele Tätigkeiten. Der Schneeberghammer in Windischgarsten, einst dröhnender Mittelpunkt ihrer Welt, ist im Niedergang begriffen.

»Sensen wurden und werden in die ganze Welt, bis in den Fernen Osten geliefert. Doch die Zeiten ändern sich, unser Unternehmen muss sich weiterentwickeln. All unsere Stammbäume und Familiennamen nützen nichts, wenn wir uns nicht neu orientieren.« Aloisius Schneeberg sieht sich um. Seufzer und Unmutslaute branden durch die Werkshalle. Aloisius’ Ansage sorgt für Wirbel.

»Neue Erzeugungsmethoden ermöglichen nicht nur eine Steigerung der Produktivität, sondern auch eine Verbesserung der Qualität.«

»Der schmeißt uns raus«, flüstert ein Arbeiter seinem Nachbarn zu.

»Muss man wirklich jede Neuheit mitmachen?«, wispert der unzufrieden und verschränkt die Arme. »Schließlich sind wir hier in den Eisenwurzen. Was sollen wir denn sonst machen, als mit dem zu arbeiten, was uns die Natur gibt?«

»Kapitalistenschwein«, knurrt ein weiterer.

Und sie flüstern und zischeln die Wahrheit: Aloisius Schneeberg ist ein reicher Mann. Doch er weiß auch, dass sich das Sensenblatt längst gewendet hat, denn durch agrartechnische Fortschritte steht die Sensenindustrie auf verlorenem Posten. Mähmaschinen werden die Mahd mit der Hand bald ersetzen. Und noch etwas weiß Aloisius: Nur wenige traditionsreiche Unternehmen werden den Umstieg auf neue Produktionsfelder schaffen. Er will unbedingt zu diesen Unternehmern gehören.

Oscar, sein Sohn und designierter Nachfolger, gerade zehn Jahre alt, steht an seiner Seite. Aloisius betrachtet das Kind, das sich die vom Ruß geschwärzten Gesichter der Arbeiter genau ansieht. Das Bubengesicht trägt ein Stirnrunzeln.

4

Dezember 1949: Ich war verkauft worden. An einen Mann, zwanzig Jahre älter als ich. Er sah aus wie alle Männer hier, doch sein Aussehen hatte ich nicht zu werten. Sein Wert lag in der Vermehrung unseres Familienbesitzes. Worin mein Wert lag, konnte ich nur ahnen. Meine Fähigkeiten unterschieden sich nicht von denen der meisten Frauen. Kochen konnte ich, nähen konnte ich, sparsam war ich. Allerdings war ich auch bereits deutlich älter als meine Konkurrentinnen, aus deren Reihen er eine hätte wählen können. Vermutlich hat es an meinem Vater gelegen, der meine Schönheit gerühmt hatte, die sich in Wahrheit nicht wesentlich von der meiner Mitbewerberinnen abhob. Gewiss hat mein Vater meine Mitgift aufgebessert. Etliche Festmeter Holz, das Versprechen auf mehr Landbesitz und auf die Fruchtbarkeit der Braut. Der Beweis war zwar noch nicht erbracht worden, aber immerhin hatte ich zwei Schwestern, die sich in dieser Hinsicht bereits hervorgetan und für reichlich Nachwuchs gesorgt hatten. Ihre Fruchtbarkeit wurde wohl auch in mir vermutet. Womöglich hatte meine Familie aber auch eine völlig andere Rechnung im Sinn. Immerhin besaß mein Bräutigam ein Haus, dazu mehrere Hektar Wald und ein Sägewerk. Es galt also, etwas zu vererben. Dazu aber brauchte es zumindest ein Kind, natürlich einen Buben. Dass meine Eltern bei den Verhandlungen zu meiner Verehelichung vorausgedacht hatten, bezweifelte ich nicht.

Bevor Gustav und ich den Bund der Ehe eingingen, wurden zahlreiche Einladungen ausgesprochen. Meine Eltern nahmen das Körpergewicht meines Zukünftigen in Augenschein. Betrachteten seine Gesichtsfarbe, die roten Äderchen im Gesicht, die großporige Nase. Sie beäugten, ob ihn der Krieg versehrt hatte. Äußerlich. Innerlich.

Ich sah nur das, was offensichtlich war. Zudem wusste ich, dass mein Verlobter ein gern gesehener Gast im Wirtshaus war. Ich vermutete, dass seine Leber einiges erdulden musste, mutmaßte aber auch, dass ich einiges zu ertragen haben würde.

Mein Vater erschnupperte zusätzlich den Zuckergehalt in Gustavs Urin. Er rieche intensiv nach Honig, hatte Vater in einer stillen Stunde am abendlichen Esstisch verkündet. Ein gemeinsamer Toilettengang im Gasthaus habe diese Erkenntnis erbracht.

Die Summe aller Beobachtungen gab meinen Eltern recht. Bereits vor Ablauf eines Ehejahres wurde ich zur Witwe. Es lag nicht am Blutzucker meines Mannes, auch nicht an seiner heftig belasteten Leber. Vor allem lag es am winterlichen Schneefall und an der eisigen Kälte, aber auch an der rechten Hand meines Mannes, die sich häufiger in meinem Gesicht wiederfand, als ich es mir gewünscht hätte. Dass wir Frauen Schläge zu erdulden haben, ist nichts, was der Rede wert wäre. Dass meine Augen jedoch häufiger als allgemein üblich zugeschwollen, blauschwarz, später grüngelb schattiert waren, tat mir körperlich, allerdings auch in der Seele weh. Nachdem ich die ersten Schläge kassiert hatte, wagte ich, den Anlass zu erfragen. Es gab keinen Anlass. Mich zu schlagen gefiel Gustav einfach. Er genoss die Macht über mich. Nicht nur die Macht seiner Schläge. Auch, dass ich mich seinem Willen unterordnen musste, einfach weil ich sein Eheweib war und damit sein Eigentum, mit dem er verfahren konnte, wie es ihm beliebte.

Meine Mutter zuckte bei meinen anfänglichen Klagen nur die Schultern. Im Wissen, keine Hilfe zu erhalten, verstummte ich rasch. Niemand verschwendete auch nur einen Gedanken an meinen körperlichen Zustand, auch nicht an den seelischen. Ich hatte mich damit abzufinden, wie sich auch andere damit abfinden mussten. Es galt zu ertragen, was Gott der Herr für seine Dienerin vorgesehen hatte. Den Lohn für meine Kümmernisse würde ich in einem anderen Leben erhalten, meinte der junge Pfarrer, dem ich in einem Beichtgespräch mein Leid klagte. Immerhin zeigten die Augen des Pfarrers Mitleid. Aber wie hätte er mir helfen können? Sich meinen Mann vorzuknöpfen wäre keine gute Idee gewesen. Am Ende, das wusste auch der Geistliche, hätte wieder ich darunter gelitten.

Doch mit meiner lammfrommen Duldsamkeit war es nicht weit her. Bald begehrte mein Innerstes auf. Ich wartete ungeduldig auf die Chance, die mein Leben radikal verändern sollte.

5

Es war ein Abend, wie es zuvor bereits viele gegeben hatte. Und doch war er anders. Bereits am frühen Nachmittag hatte Schneefall eingesetzt. Ich war allein zu Hause, genoss die Stille, legte Holzscheiter nach, die knisternd im Herd verbrannten und die Stube wärmten. Ich hatte Teewasser aufgestellt und mich dann ans Fenster gesetzt, eine Decke auf den Knien, ein wärmendes Tuch um die Schultern. Das Tageslicht half mir dabei, die Nähte eines schon mehrfach ausgebesserten Hemdes nachzuarbeiten. Ich unterlegte einen Riss mit einem breiten Streifen Stoff und seufzte. Eigentlich bestand das Arbeitshemd meines Mannes hauptsächlich aus Flicken. Der ursprüngliche Stoff war kaum noch vorhanden. Aber Gustav mochte sein altes Hemd. Außerdem war er geizig und vermied die seiner Meinung nach überflüssige Anschaffung neuer Kleidung.

Nach einer Weile vergaß ich das Hemd, sah beim Fenster hinaus und ließ mich von den Schneeflocken in ein verzaubertes Reich locken, in dem Schneeköniginnen herrschten und Eiskönige diese schönen Königinnen verehrten. Widerwillig löste ich mich aus meinen märchenhaften Gedanken, legte Feuerholz nach, schenkte mir Tee ein und setzte mich wieder zurück an meine Näharbeit. Der Wind, der durch die Fensterritzen in die Stube drang, biss mich in die Nase und färbte meine Fingerspitzen hellblau. Ich zog mein Schultertuch enger, steckte meine kalten Hände unter die Achseln, um sie zu wärmen, und sah den zarten Schneeflocken zu, wie sie sanft zu Boden schwebten. Der Schnee legte sich wie eine dünne Haut über das verdorrte Gras, auf den Kiesweg, auf die dunklen Äste der Bäume. Wenig später verwandelten sich die Schneeflocken in große Fetzen. Innerhalb kurzer Zeit fielen drei Handbreit Schnee. Plötzlich war die Natur rein und jungfräulich, mein Tee dagegen kalt geworden. Wieder legte ich Feuerholz nach und starrte in die Flammen, die fröhlich züngelten. Schnee hatte ich immer schon geliebt, auch wenn er mir eiskalte Füße bescherte. Der Winter war gut für meinen inneren Frieden. Die Tage begannen später, die Nächte früher.

Ich schloss die Ofentür, trat ans Fenster und hielt meine Hand an die eiskalte Fensterscheibe. Das Tal wirkte durch den vielen Schnee noch enger. In meinem Rücken wusste ich hoch aufragende, bedrohlich wirkende Felsen, die Ausläufer des Sengsengebirges. Unmittelbar vor mir lag mein Garten, begraben unterm Schnee. Die Äste der Bäume und Sträucher neigten sich unter der Last und bogen sich dem Haus zu. Dichter Schneefall verhinderte jeglichen Blick in die Landschaft. Nur wenige Meter vor mir wurde alles zu einer weißen Wand, wodurch es den hohen Berg, den Sonnwendkogel, mit seinen bewaldeten Hängen nicht mehr gab. Auf diese Weise konnte ich mir vorstellen, mich nicht eingeengt zwischen den Bergrücken zu befinden, sondern wieder dort draußen, wo sich das Tal weitete und mit ihm auch ein wenig das Denken der Menschen.

Ich öffnete das Fenster einen Spaltbreit, atmete die kalte Luft ein und lauschte. Es war absolut still. Alle Geräusche wurden gedämpft. Die Vögel hatten in ihrem Zwitschern innegehalten, und sogar das Rauschen des Baches war kaum noch hörbar. Kein Fuhrwerk vom Steinbruch war unterwegs. Auch im Sägewerk war es still. Es schien, als wäre die Zeit stehen geblieben. Ich schloss das Fenster und wusste, dieser Winter würde mir inneren Frieden bringen. Dafür wollte ich sorgen.

Am Fenster stehend, wartete ich geduldig. Das Haus lag längst in völliger Dunkelheit da. Ich hatte absichtlich keine Lampe angemacht. Gustav wäre sicher zufrieden mit dieser Sparmaßnahme, fand er es doch nur vernünftig, sich nach dem Tageslicht zu orientieren. Allein die Wärme des Herdfeuers in meinem Rücken und der sich kräuselnde Rauch aus dem Kamin bezeugten, dass jemand zu Hause war.

Es war bereits später Abend. Den Topf mit dem Abendessen hatte ich wieder vom Herd genommen, um das Gulasch nicht zu einem Klumpen zu verkochen. Vermutlich würde ich noch eine Weile auf Gustav warten müssen. Mein Mann strapazierte meine Geduld. Sollte er meinen Unmut jedoch nur ansatzweise bemerken, bestünde seine Antwort, dessen war ich mir sicher, aus Spötteleien oder Schlägen. Außerdem war er ohnehin unzufrieden mit mir, denn der wichtigste Vertrag zwischen uns beiden war bisher unerfüllt geblieben: Ich war immer noch nicht schwanger.

Inzwischen hatte sich der Schneefall gelegt. Kalter Ostwind drückte gegen die Scheiben und wirbelte fallweise Schneewolken auf. Staunend sah ich, dass sich der Himmel aufgeklart hatte. Sterne blinkten, was ich als ermutigendes Zeichen empfand. Die Milchstraße bildete einen glitzernden Streifen am nächtlichen Firmament. Deutlich erkannte ich das Sternbild des Orion.

Ich fror. Meine nervöse Blase drängte mich auf die Toilette. Auf keinen Fall würde ich jetzt ins Freie aufs kalte Plumpsklo pilgern. Also tappte ich nach oben ins Schlafzimmer, holte den Nachttopf unterm Bett hervor und erleichterte mich plätschernd. Ich roch meinen Urin. Das war mir unangenehm. Um mich abzulenken, lauschte ich angestrengt in die Nacht. Waren da etwa Schritte, die sich der Haustür näherten? Mein Herz klopfte hart, beinahe schmerzhaft in meiner Brust. Meine Zähne schlugen heftig klappernd aufeinander. Es klang, als säße ein Geist in einer Zimmerecke und schüttelte Würfel in einem Becher für ein grausames Spiel. Nervös zupfte ich an der Kragenschleife meines Kleides, löste sie, steckte ein Stoffende in den Mund und biss darauf. Der Stoff dämpfte mein Zähneklappern.

Wieder zog sich eine Gänsehaut über meinen Körper. Es war, als wäre ich fiebrig. In meinem ganzen Leben war mir noch nie derart kalt gewesen. Es war nicht nur eine äußerliche Kälte. Die Kälte kam von innen. Meine dicken Wollsocken, die mich an anderen Tagen wunderbar warm hielten, halfen heute nicht. Erst meine Strickjacke, die im Schlafzimmer über dem Fußteil des Bettes hing, wurde mir zum Retter. Ich schob den Nachttopf zurück unters Bett, schlüpfte in die Jacke und stieg hinunter in die Stube. Aufgeregt wartete ich hinter zugezogenen Vorhängen und blinzelte ins Freie.

Schließlich wurde ich belohnt. Drei Gestalten näherten sich schwankend, lärmten am Gartenzaun, klopften einander auf Schultern und Rücken und verabschiedeten sich schließlich grölend voneinander. Mein Mann wankte mit unsicheren Schritten auf den Hauseingang zu. Sein Körper hob sich gegen die Helligkeit der Schneedecke ab. Gustavs Alkoholpegel musste beträchtlich sein, denn er brauchte für die wenigen Meter vom Gartentor bis zur Haustür elendig lang. Mehrfach stolperte er, rutschte aus, fiel einmal sogar und rappelte sich wieder auf. Erschöpft lehnte er sich gegen den Stamm des Apfelbaums, der im Sommer wunderbaren Schatten bot, pinkelte und röhrte zufrieden, nachdem er sich erleichtert hatte. Seine Hose hing ihm irgendwo in der Kniegegend. Mit einer Hand hielt er sie fest und stolperte mehr, als er ging, auf die Haustür zu. Hätten ihn seine Saufkumpane bis an die Tür gebracht, wäre mein Plan heute nicht aufgegangen.

Ich wartete hinter der Tür. Mein Fuß suchte die beiden hölzernen Keile, die ich in geringem Abstand voneinander fest in den Spalt zwischen Türblatt und Steinboden gedrückt hatte. Hektisch bückte ich mich danach und prüfte erneut deren festen Sitz. Auf keinen Fall sollte mein Mann die Tür aufbekommen.

Ich hörte Gustavs angestrengtes Atmen. Er befand sich nur wenige Fingerbreit von mir entfernt, wir waren bloß durch dicke Holzbretter getrennt, und er versuchte, den Schlüssel in den schmalen Schlitz des Türschlosses zu stecken, was ihm am Ende sogar gelang. Er drehte den Schlüssel im Schloss, drückte gegen das Türblatt, drehte erneut den Schlüssel, sperrte ab, sperrte wieder auf und fluchte, denn die Tür gab nicht nach. Gustav rief nach mir. Wenige Sekunden lang war es mucksmäuschenstill. Dann drosch er plötzlich mit der Faust gegen die Tür. Beinahe hätte ich laut aufgeschrien. Fest presste ich beide Handflächen auf meinen Mund und wartete mit klopfendem Herzen. An jedem anderen Tag, an dem ich dem Hausherrn nicht bereits nach seinem ersten Klopfen Einlass gewährt hatte, waren mir Schläge sicher gewesen. Heute jedoch sollte alles anders verlaufen. Ich musste die Nerven bewahren. Keinesfalls durfte sich Gustav Zutritt verschaffen, denn fände mein Mann die Keile, würde er sofort die richtigen Schlüsse ziehen. Was mir blühte, wenn die Tür nachgab, wollte ich mir nicht vorstellen. Vermutlich wäre es mein sicherer Tod.

Tränen liefen über meine Wangen, während ich meine Handflächen und die Stirn gegen das dicke Holz der Tür drückte. Ich beschwor deren Stabilität. Ich betete zu Gott und zu seinem dunklen Gegenspieler, für den Fall, dass mich der Allmächtige nicht erhören wollte.

Gustav brüllte sich die Seele aus dem Leib und drosch weiter auf das Holz ein. Er verfluchte die Tür, die er einst mit Stolz in die Angeln gehoben hatte, hatte er sie doch eigenhändig angefertigt. Jeder seiner Hiebe ließ das Türblatt zittern. Kleine Brocken Verputz gaben seinem Zorn nach und brachen aus der Wand. Schließlich verließ mich die Kraft in den Beinen. Ich knickte ein und saß am Ende auf dem kalten Boden. Eine Blasenentzündung war mir gewiss. Aber alles war besser, als zu Tode geprügelt zu werden.

Gustavs Schimpfen verstummte. Ich stemmte mich vom Boden hoch, schlich in die Küche. Vom Fenster aus beobachtete ich sein Taumeln. Er zitterte, schien erschöpft. War ihm endlich die Energie ausgegangen? Mein Mann rieb sich mit dem Ärmel seines Hemdes träge übers Gesicht. Sein grober Lodenmantel lag zu seinen Füßen im Schnee. Die Hose hing ihm knöcheltief um die Beine. Gustav hob seinen Blick. Mit geöffnetem Mund drehte er sich im Kreis. Wie ein Kind stapfte er im Schnee herum. Fing er tatsächlich Schneeflocken mit weit herausgestreckter Zunge auf? Schwankend änderte er seinen Weg, torkelte auf das Fenster zu, hinter dessen dichtem Vorhang ich stand. Gleich würde er die Scheibe einschlagen, an den eisernen Fenstergittern rütteln und sich dennoch keinen Einlass verschaffen können.

Eine Ewigkeit wartete ich auf das Geräusch des splitternden Glases. Doch nichts geschah. Zaghaft wagte ich mich vor und blinzelte hinaus. Gustav lehnte an der Hausmauer, zerrte an seinem Hemd und zog es über den Kopf. Nun war er beinahe nackt. Es war merkwürdig, aber er schien zu schwitzen. Wieder und wieder fuhr er mit dem Hemd über seine feuchte Haut. Eine Bewegung, die ich von der Arbeit bei sommerlicher Hitze kannte, wenn sich mein Mann den Schweiß vom Körper rieb.

Plötzlich tat Gustav einen Schritt zur Haustür hin, stolperte, ging in die Knie und kippte zur Seite. Er wälzte sich auf den Rücken, wandte sein Gesicht dem Himmel zu. Schneeflocken tanzten vom Himmel. Federleichte, unschuldige Schneeflocken legten sich wie eine weiche Tuchent auf Gustavs Körper. Ich knabberte an meinen Fingernägeln und biss mir die Nagelhaut blutig. Auf keinen Fall durfte ich Gustav aus den Augen lassen.

Zögernd schob ich den Vorhang ein Stück zur Seite. Noch immer lag Gustav still da. Wie lange sollte ich warten? Wie viel Zeit musste vergehen, um sicher sein zu können, dass jemand erfroren war? Dass Gustav erfroren war? Ich hüllte mich in meine Decke. Auf keinen Fall durfte ich der Neugier nachgeben und nachsehen. Spuren im frisch gefallenen Schnee waren Verräter. Abdrücke meiner Schuhe würden mich als schlechte Ehefrau entlarven. Also blieb ich, wo ich war, und beobachtete Gustav, der regungslos im Schnee lag. Er wirkte nicht unglücklich. Im Gegenteil. Erstmals in unserem Eheleben schien Gustav völlig entspannt.

Angestrengt dachte ich darüber nach, wann sich zuletzt ein derartiger Todesfall in unserer Gegend ereignet hatte. Es war bestimmt schon mehr als zehn Jahre her. In einer Winternacht war ein Holzfäller vom Weg abgekommen und hatte sich ein Bein gebrochen. Seine Rufe waren nicht gehört worden. Längst hatten die Menschen in ihren Betten gelegen. Wenige Minusgrade und genauso wenige Stunden hatten genügt, und der Mann war in jener Nacht erfroren. Dieser Vorfall ging mir wieder und wieder durch den Kopf.

Nach einer Stunde stiller Beobachtung begab ich mich zu Bett. Ein heißer Ziegelstein, eingewickelt in ein Tuch, begleitete mich. Wie lange es dauerte, bis ich einschlief, weiß ich nicht. Irgendwann siegte die Müdigkeit, ich fiel in einen unruhigen Schlaf.

Morgens erwachte ich mit einem lebendigen Gefühl im Leib und warmen Füßen. Dennoch lockte mich ein Hauch von schlechtem Gewissen aus dem Bett und das Wissen darum, dass die Hühner hungrig waren und ins Freie wollten. Längst war die Nacht von der Morgendämmerung verscheucht worden. Der Vorhang für den zweiten Akt des Dramas öffnete sich. Ankleiden stand auf dem Programm. Unterwäsche besaß ich kaum, auch wollene Strümpfe waren Luxus, den sich Gustav für mich nicht leisten wollte. Aus Wollresten hatte ich oberschenkelhohe Strümpfe gestrickt, die ich nun mit dünnen Stoffstreifen festband. Ich schnupperte unter meinen Achseln und wünschte mir warmes Wasser. Auch ein neues Kleid wäre eine herrliche Anschaffung. Zügig zog ich mir das feste Arbeitskleid über, das längst eine Wäsche vertragen hätte, und band meine Schürze um. Jede der Stufen ins Erdgeschoss wünschte mir mit einem lauten Knarren einen guten Morgen.

Das Feuer im Küchenherd war rasch entfacht. Gleich würde es warm werden in der Stube. Das Futter für die Hühner – Erdäpfel, Eierschalen und Getreide – nahm ich mit, nur um die Schüssel wenig später mit einem lauten Schrei fallen zu lassen, mich auf meinen eingeschneiten Mann zu stürzen und ihn über die Türschwelle in den Flur zu zerren. Mit einer Lampe beleuchtete ich sein Gesicht. Es war weiß. In seinem Bart und auf seinen dichten Wimpern saßen Eiskristalle. Gustavs Augen starrten mich vorwurfsvoll, aber milchig getrübt an. Das war der Augenblick, in dem ich mich übergab.

Gustav hatte den Schlüssel im Schloss stecken lassen. Ich zog ihn ab und ließ ihn los. Der Schlüssel landete in einem von Gustavs Holzschuhen. Schuhe, die er schon seit Ewigkeiten nicht mehr benutzt hatte. Schuhe, die nass und vom Schnee halb zugeweht im Eingangsbereich neben der Haustür im Freien standen. Es sollte ruhig so aussehen, als ob Gustav erfolglos nach dem Schlüssel gesucht hätte. Der Rest der Tragödie konnte dem Alkohol untergejubelt werden. Wichtig war, dass der Haustürschlüssel gefunden wurde. Und am besten nicht von mir.

Ob mein Schrei gehört worden war? Die nächsten Nachbarn wohnten zwei Kilometer von uns entfernt. Die hysterische Darbietung fand also zuallererst für mich selbst statt. Die Spuren im Schnee zeigten einen realistischen Ablauf des Dramas. Es brauchte nichts weiter inszeniert zu werden. Das Futter für die Hühner lag verstreut im Schnee. Die Schleifspur und meine Fußabdrücke sprachen eine eindeutige Sprache. Beinahe hatte es hübsch ausgesehen, wie Gustav unter der dünnen Schneeschicht gelegen hatte. Ein friedliches Bild.

Im Haus angelangt, warf ich eine Decke über Gustavs Leib, stopfte sie um ihn herum zurecht, als würde das noch etwas nützen, schloss die Tür und lief los. Die verräterischen Keile, die letzte Nacht verlässlich dafür gesorgt hatten, dass mein Mann im Freien übernachten musste, waren längst dem knisternden Ofenfeuer zum Opfer gefallen. Auf dem Weg zu den Nachbarn überlegte ich nicht, was ich sagen wollte. Die Worte sollten wie von selbst aus mir herauspurzeln. Niemand würde nachfragen, denn Gustav war kein gemütlicher Ehemann gewesen, der mit seiner treu sorgenden Frau abends früh zu Bett ging. Seine freie Zeit hatte er gern und häufig im Gasthaus zur Sonne verbracht. Bis zum frühen Morgen. Niemand würde mich fragen, warum ich mich nicht gewundert hatte, dass Gustav nachts nicht an meiner Seite gelegen war.

Der Nachbar, der mich mitleidig in die Arme nahm, weil er einen Toten erkannte, wenn einer vor ihm lag, sorgte für Gustavs Abtransport. Später legte er mir den Haustürschlüssel in die Handfläche.

»Er hat wohl noch versucht, ins Haus zu gelangen«, wisperte er, während mir seine Frau eine Tasse Tee reichte, die sie in meiner Küche zubereitet hatte, bevor man mich zurückließ, um die Verwandten meines Mannes herbeizurufen.

Ich bin Magdalena, neunundzwanzig Jahre alt und Witwe. Mein Mann Gustav wurde knapp fünfzig. Gustav hat sich versoffen. Er ist in einer kalten Winternacht erfroren. Ein tragisches Schicksal.

In meiner Trauer bin ich nie allein. Ich stehe unter ständiger Beobachtung. Gustavs Familie hofft auf einen Erben, der meinen Leib in den nächsten Wochen wölben würde. Gustav könnte mich geschwängert haben. Ich weiß, dass es nicht geschehen ist. Aber eine kurze Weile kann ich dazu noch schweigen, denn ich brauche Zeit, um darüber nachzudenken, wie ich Haus, Wald und Sägewerk behalten kann. Insgeheim erwarte ich, dass mein Erbe von Gustavs Familie beansprucht wird. Ich rechne auch damit, dass meine eigene Familie innerhalb angemessener Zeit einen neuen Mann für mich bestimmen möchte. Doch ich denke nicht daran, mich dem nächsten Mann auszuliefern. Meine nächste Ehe soll zu meinen Bedingungen geschlossen werden.

6

Jänner 1950: Sie wollen mir die Haare stutzen. Ich wehre mich nach Kräften, schlage um mich, doch ich bin ihnen unterlegen. Meine Wutschreie sind laut, aber all mein Protest ist sinnlos. Sie lachen mich aus, drücken mich zu viert zu Boden und schneiden mir zuerst die Zöpfe ab. Danach droht mir Gustavs Mutter mit der Schere für die Schafschur. Läuse will sie gesehen haben. Gewiss weiß ich, dass ich keine Läuse habe. Ich halte erst still, als sie mir die scharfe Klinge zeigt. Sie seift meinen Schädel ein und erledigt mit einem Rasiermesser den Rest. Meine Augen sind rot und brennen von geweinten Tränen. Meine Oberlippe blutet. Die Angst vor Schnittverletzungen ist größer als die vor der Nacktheit auf meinem Kopf. Ich hatte langes kastanienbraunes Haar. Nach der groben Behandlung finden sich nur noch einzelne Büschel am Kopf, vor allem aber kahle Stellen.

Der Familie meines Mannes ist mein Aussehen ein Dorn im Auge. Ich muss mich in Witwentracht kleiden, in einen hochgeschlossenen grauen Fetzen, der mir die Jugend und Würde nehmen und mir die Optik einer alternden Frau verpassen soll. Das Gegenteil geschieht. Meine helle Haut und meine Haarfarbe strahlen dadurch nur noch mehr. Entsprechend errege ich schon während Gustavs Beerdigung die Aufmerksamkeit der Männer. Ihre Blicke ruhen seitdem jeden Sonntag beim Kirchgang gierig auf mir, wenn ich sittsam auf der Frauenseite links vom Altar sitze, mich flüsternd mit der Gottesmutter unterhalte und den heiligen Jakobus, dem diese Kirche gewidmet ist, um Beistand bitte. Schließlich ist Jakobus einer der zwölf Apostel und hat daher einen direkten Draht zu Gottes Sohn. Und die heilige Maria hat bestimmt ein Ohr für meine Wünsche offen, denn sie kennt das Leid der Frauen.

Der unmittelbare Platz an meiner Seite bleibt in der Kirchenbank immer frei. Keine der Frauen will an mich heranrücken. Ich weiß nicht, ob es an meinem nackten Schädel liegt, den ich mit einem Kopftuch sorgfältig bedecke, ob es unsichtbare Läuse sind, die den Frauen Angst machen, oder der Verdacht, dass ich mir, sobald die Haare nachgewachsen sind, einen ihrer Söhne krallen könnte. Alles ist möglich. Mein Blick bleibt stets fest auf das Gotteslob gesenkt. Ich bin in Trauer und rede kaum. Auch nicht, wenn man mich nach meinem Befinden fragt. Wird eine der Fragenden zu aufdringlich, breche ich in Tränen aus. Dadurch schaffe ich Distanz. Dann rücken sie von mir ab. Sie meiden mich zudem, weil sie es unanständig finden, dass ich auf meinem Erbe bestehe. Ich sei eine Erbschleicherin. Und auch Gustavs Familie tuschelt. Sie denken halblaut darüber nach, wie sie verhindern können, dass mir etwas zufällt, was mir nicht gehören soll. Aber sie warten auch noch ab, denn noch ist nicht klar, ob ich nicht doch schwanger bin. Sie verfolgen mich. Nicht nur mit ihren Blicken, auch mit ihren Fragen. Längst weiß ich, dass ich den Schein nicht länger aufrechterhalten kann.

Häufig suche ich daher sicheres Terrain auf, gehe in die Kirche, auch wenn keine Messe stattfindet, denn auf heiligem Boden wagen sie es nicht, mich zu bedrängen. Die Kirche beschützt mich. Das hohe Gewölbe, das aussieht, als hätte jemand ein Netz an die Decke geworfen, vermittelt mir Beständigkeit und Stärke. Alles hier drin ist ein bisschen sauberer als draußen unter den Menschen. Alles glänzt, und es riecht so gut nach Weihrauch. Ich weiß, dass ich falsche Tränen weine, während ich mir einen Platz in einer Bank neben einem der gemauerten Durchgänge suche. Erschöpft lehne ich mich an die Wand, die mir Halt gibt, und warte, bis ich die Kälte des Mauerwerks nicht mehr fühle. Scheinheilig bitte ich um eine Eingebung, bettle regelrecht um eine Idee. Ein Wunder soll mir zu meinem Recht verhelfen, das auf mehr als wackeligen Füßen steht. Maria weiß ich in ihrer Seitenkapelle. Bestimmt reckt sie den Kopf und betrachtet mich mitleidig. Jesus verdreht die Augen. Die Heiligen schütteln ihre Köpfe über meine Frechheit, von ihnen einen Einfall zu fordern. Der heilige Jakobus auf seinem Altarbild hat gerade keine Zeit, denn er wird gleich mit einem Schwertstreich enthauptet. Wie konnte ich nur glauben, dass mir einer der hier Anwesenden hilfreich zur Seite stehen würde? Ich verhandle besser mit dem Teufel.

Gustav wurde in der ersten Jännerwoche beerdigt, was kein einfaches Unterfangen war, denn der Boden war hart gefroren. Starke Männer mit Spitzhacken haben geschwitzt, um Gustav unter die Erde zu bringen. Seit zehn Tagen komme ich wie eine Sünderin Tag für Tag in die Kirche. Ich praktiziere ein Ritual, von dem ich nicht weiß, wie es enden wird, bis sich endlich der neue Pfarrer meiner trauernden, verzweifelten Seele annimmt. Jener Pfarrer, der mir bereits einmal mitleidige Blicke schenkte. Zuerst befiehlt er mich in den Beichtstuhl. Womöglich hofft er auf saftige Details aus meiner Ehe. Oder will er mich bloß von meinen Sünden lossprechen? Ach, wenn er um mein schlimmstes Vergehen wüsste, er würde meine Seele mit seinem Beichtkreuz pfählen.

Ob ich seine Erwartungen in der Beichte erfülle? Ich weiß es nicht, aber ich bemühe mich darum. Ich berichte vom unerfüllten Wunsch, Mutter zu werden. Vom Zorn darüber, dass Gott mir meinen Mann zu früh nahm, mir daher meine Hoffnung auf ein Kind weiter verwehrt bleiben würde. Dass ich meine angeheiratete Familie verabscheue, weil sie mir ständig auf den Bauch starrt, was ich als Vorwurf empfände. Ich schildere meinen Neid auf jene glücklichen Paare, die bereits Kinder haben. Und ich freue mich über das scharfe Einatmen des Priesters auf der anderen Seite des Gitters, als ich verschämt davon stammle, dass ich es mochte, von meinem Mann intim berührt zu werden, auch wenn er sich sonst selten liebevoll mir gegenüber zeigte.

Allerlei Lügen tische ich ihm auf, und er schluckt sie mit Sanftmut. Diebische Freude überkommt mich, und deswegen beichte ich gleich noch, dass ich Wahrheit und Lüge manchmal nicht auseinanderhalten könne. Jetzt kann der Herr Pfarrer raten, was an meinen Geschichten stimmt und was nicht, denke ich. Am Ende schauspielere ich noch ein bisschen. Heftig schluchzend, schwer gebeutelt, bin ich zu keinerlei Geständnissen mehr bereit. Schließlich entlässt mich der Priester aus dem Beichtstuhl und nimmt mich mit in die Sakristei. Der Mann ist ein Praktiker. Er ahnt wohl, dass mich heruntergeleierte Vaterunser und Ave-Marias nicht aufrichten werden. Er reicht mir sein Taschentuch, in das ich mich zuerst nicht schnäuzen will, weil es zu schade für meinen Rotz ist.

»Ich werde es selbstverständlich gewaschen zurückbringen«, verspreche ich ihm.

»Behalte es, mein Kind«, sagt er, was eigenartig klingt, denn er ist kaum älter als ich. Er schenkt mir ein Gläschen Schnaps ein, das ich nur ungern annehme. Ich bin eine anständige Frau und trinke nicht. Schon gar nicht in Gegenwart eines Geistlichen. Erst als er sein eigenes Glas befüllt und es zu meinem Wohl hebt, stoße ich folgsam mit ihm an.

»Gesegnete Jahre«, flüstert er und betrachtet mich, während er sein Glas in einem Zug leert.

»Gesegnete Jahre«, wiederhole ich mit rauer Stimme und kippe die scharfe Flüssigkeit hinunter. Anstandshalber verziehe ich das Gesicht, als ob ich harte Getränke nicht gewöhnt wäre. Ich erkenne, dass ihm mein Verhalten gefällt.

7

Februar 1950: Es geschieht wie erwartet. Nur um wenige Wochen kann ich meinen Untergang hinauszögern. Die Familie meines verstorbenen Mannes geht gegen meine Erbschaft an. Zu kurz seien wir verheiratet gewesen, als dass ich mir nun Haus, Wald und Sägewerk aneignen dürfe. Es gebe keinen Erben, keine Nachkommen, die die Holzwirtschaft betreiben würden. Schon gar nicht wäre es im Sinne des Toten gewesen, ginge das Erbe an einen Wildfremden, weil ich vielleicht bald wieder heiraten würde. Sie fürchten bereits jetzt, dass ein Erbschleicher um meine Hand anhalten könnte. Gustavs Familie sieht ihren Reichtum schwinden.

Ich könne froh sein, meint der Richter, der über den Erbanspruch entscheidet, dass ich eine Abfertigung erhalte.

Ich solle das Geld – tausend Schilling – nehmen und verschwinden, sagt mein Schwiegervater. Er spuckt mir die Worte verärgert vor die Füße, die immerhin in neuen Schuhen stecken. Und nicht nur das, auch eine Ladung Schleim folgt direkt an den Saum meines Kleides, das ich mir für den Gerichtstermin gegönnt habe. Sittsames Schwarz trage ich, aber das Gewand ist gut geschnitten. Kein Sack, der meine Figur versteckt.

Schlussendlich bekomme ich noch das Federvieh, ein paar Hühner. In eine alte Truhe, die niemand vermissen wird, packe ich meine wenigen Habseligkeiten: Bettwäsche, Handtücher, ein Paar Holzschuhe und Stallgeruch. Besitz ist entscheidend. Ich stecke mir das Taschentuch des Pfarrers in den Ausschnitt meines Kleides. Es ist Zeit, es zurückzubringen, denn ich habe einen Plan.

8

Ich reiche ihm sein Taschentuch. Zögernd nimmt er es und wirft einen fragenden Blick auf die Hühner, die mich am Vorplatz seines Pfarrhofs umkreisen.

»Danke, Magdalena«, sagt er, bemüht um Würde. Vielleicht denkt er über die Sauberkeit seines zurückerhaltenen Taschentuchs nach, vielleicht aber auch nur darüber, dass er es einer Frau geborgt hat, die ihm gestand, die Berührungen ihres Mannes gemocht zu haben. Und die nun, umzingelt von Hühnern, vor ihm steht und ihn bittet, sie bei sich aufzunehmen.

Noch bevor er antwortet, argumentiere ich bereits. Ich erkläre, dass ich weiß, dass ihn seine Köchin verlassen wird, weil sie mit Tochter und Schwiegersohn wegzieht.

»Die Tochter erwartet ein Kind«, füge ich hinzu, »verständlich, dass der Wunsch besteht, die Großmutter als Entlastung für das junge Paar mitzunehmen. Ich bin jung. Ich kann die Arbeit erledigen, die Ludmilla bei Ihnen erledigt hat.«

»Du bist zu jung«, sagt er. »Du kannst dir vorstellen, was die Leute denken. Die Harant ist alt und daher keine Versuchung für einen Priester.«

»Am Denken werden wir die Leute nicht hindern können. Sie werden immer etwas denken«, sage ich. »Vor allem werden sie Schlechtes denken.«

Er seufzt. »Weil die Leute sind, wie sie sind, und es nicht sein kann, dass sich ein Pfarrer eine junge Köchin ins Haus holt. Alt und hässlich muss sie sein.«

Ich nehme mein Kopftuch ab. Meine Haare sind gerade mal einen Zentimeter lang. Die helle Haut meines Schädels leuchtet durch das bisschen Haar, das nachgewachsen ist.

»Wenn ich verspreche, dass ich mir den Schädel weiterhin rasiere, wie es Nonnen machen, wenn ich mich in Sack und Asche hülle, Herr Pfarrer, nehmen Sie mich dann in Ihrem Haushalt auf und lassen mich für Sie sorgen?« Ich sehe ihn mit aller Treuherzigkeit an, zu der ich fähig bin. »Wir werden immer frische Eier haben, Herr Pfarrer«, füge ich lächelnd hinzu und zeige auf meine Hühner, von denen sich zwei um einen Wurm streiten, den sie in der feuchten Erde gefunden haben.

Er sagt das, was sie vermutlich alle sagen, wenn etwas beschlossene Sache ist: »In Gottes Namen.« Und er fügt noch hinzu: »Aber mach dich auf Gegenwind gefasst. Die Kirchengemeinde wird dich schneiden wie der scharfe Wind, der über einen eisigen Gipfel pfeift.«

Ich zucke mit den Schultern. »Pfarrer Wagstätter, dann haben Sie wenigstens immer Themen für die Predigt. Über mangelnde Nächstenliebe lässt sich gut die Leviten lesen.«

Er grinst. In diesem Augenblick sieht er aus wie ein kleiner Junge. Frech wie ein Schlingel.

»Matthias heiße ich.« Er streckt mir die Hand hin. Unser Geschäft ist besiegelt.

Mein Einzug geht schnell vonstatten. Die Hühner sind schon da. Die Wäsche in ihrem Behälter hole ich mit einer Karre. Mein liebster Fleckerlteppich, den ich nicht in Gustavs Haus zurücklassen wollte, ist schnell ausgerollt. Das Geschirr hingegen gehört mir nicht. Es bleibt mit dem Rest an Knausrigkeit zurück. Ein Bett befindet sich bereits in meinem neuen Zimmer. Meine Truhe passt perfekt an dessen Fußende. Kleidung und Wäsche, das Wenige, das ich besitze, sind rasch eingeräumt. Im Eifer des Gefechts übernehme ich die Küche wie ein Feldmarschall, stelle fest, dass der Haushalt wunderbar sortiert ist und es sogar eine Waschmaschine mit Motor gibt, die mir die Arbeit erheblich erleichtern wird. Ein Luxus, dessen technische Funktionsweise ich mir erst erklären lassen muss. Selten hat Matthias wahrscheinlich eine Frau gesehen, die sich derart über eine Waschmaschine freut.

Der Pfarrhof ist für eine Person viel zu groß, auch für zwei. Der gesamte Bau ist pure Verschwendung. Hier könnten mehrere Familien wohnen. Allerdings muss das wohl so sein, denn auch wenn Matthias nur ein bescheidener Pfarrer einer kleinen Kirchengemeinde ist, so scheint es dennoch wichtig, die katholische Kirche ordentlich zu repräsentieren. Zumindest erläutert er mir das so, als ich mich verwundert umsehe. Es klingt beinahe wie eine Entschuldigung. Allein im Erdgeschoss könnte man Pfarrfeste würdig begehen, ohne dass sich im Obergeschoss jemand gestört fühlen würde. Es gibt einen großen Garten mit Obstbäumen und einem Erdkeller, in dem vor allem Weinfässer gelagert werden. Eine Menge Fässer, die mich dazu bewegen, die Stirn zu runzeln.

»Zur Lagerung von Wein ist dieser Keller perfekt geeignet.« Während Matthias spricht, steigen feuchte Atemwölkchen auf. »Der Pfarrhof hingegen wurde nur teilweise unterkellert. Hauptsächlich, um Wirtschaftsräume zu schaffen und Sachen einlagern zu können. Der Boden ist sehr feucht. Überall sind Wasseradern. Du kannst die nassen Flecken im Erdgeschoss sehen. Leider. Die Feuchtigkeit kriecht ins Gewölbe. Aber unser Wohngeschoss«, Matthias hat unser gesagt und wird dabei knallrot, »ist sehr angenehm.«

Lahm schließt er seine Ansprache. Er ist ein guter Prediger, ein Gespräch von Angesicht zu Angesicht macht ihn jedoch verlegen. Wir verlassen den Erdkeller. Er zeigt mir Weinreben im Garten, Beete mit Kräutern und Wintergemüse, die teilweise noch unter dem Schnee begraben sind. Zahlreiche Anpflanzungen liegen direkt an der umlaufenden Pfarrhofmauer. Die Gewächse genießen dadurch die Wärme der Sonne und treiben früher aus als in anderen Bereichen im Garten. An einer weiteren Wand wurde Kachelofenholz gestapelt. Geschützt vor Feuchtigkeit, unter einem Dachvorsprung. Auch einige Meter Wäscheleine sind dort gespannt.

Ich bleibe stehen, weil mich eine Aussparung magisch anzieht. Durch ein Rechteck in der Mauer blinzle ich ins Dorf. Wie auf einem Gemälde in einem Bilderrahmen befindet sich die Kirche mit ihrem Turm nun unmittelbar vor mir. Rundum schmiegen sich die Häuser der Windischgarstner ans Gotteshaus. Dach an Dach, Mauer an Mauer, dazwischen schmale Dorfstraßen. Manches Gebäude bräuchte etwas mehr Zuwendung. Es besteht durchaus ein gewisser Sanierungsbedarf. Dennoch sieht es überall nach Aufschwung aus. Mein Blick wandert ein Stück in die Ferne. Ich sehe Wiesen und Felder, Baumreihen, sanfte Hänge und Holzhütten. In diesem Augenblick bin ich überwältigt von der Schönheit der Landschaft und rede mir ein, dass die Maueröffnung mit Absicht belassen wurde. Dieses Guckloch bietet einen Ausblick auf das, was ein Pfarrer immer vor Augen haben sollte: seine Kirche, die Schäflein und die von Gott erschaffene Natur. Fasziniert drehe ich meinen Kopf in Richtung Ennstaler Alpen. Vor mir thronen zwei Brüder. Zwei mächtige Berge: Der Kleine und der Große Pyhrgas vermitteln mir Beständigkeit, mahnen mich aber auch zur Vorsicht. Schon mancher Bergwanderer hat seine Kräfte überschätzt und seine Seele dort oben am Berg gelassen. Lieber betrachte ich die beiden Riesen respektvoll von unten.

Ein Räuspern unterbricht meine Gedanken. Es ist Matthias.