4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

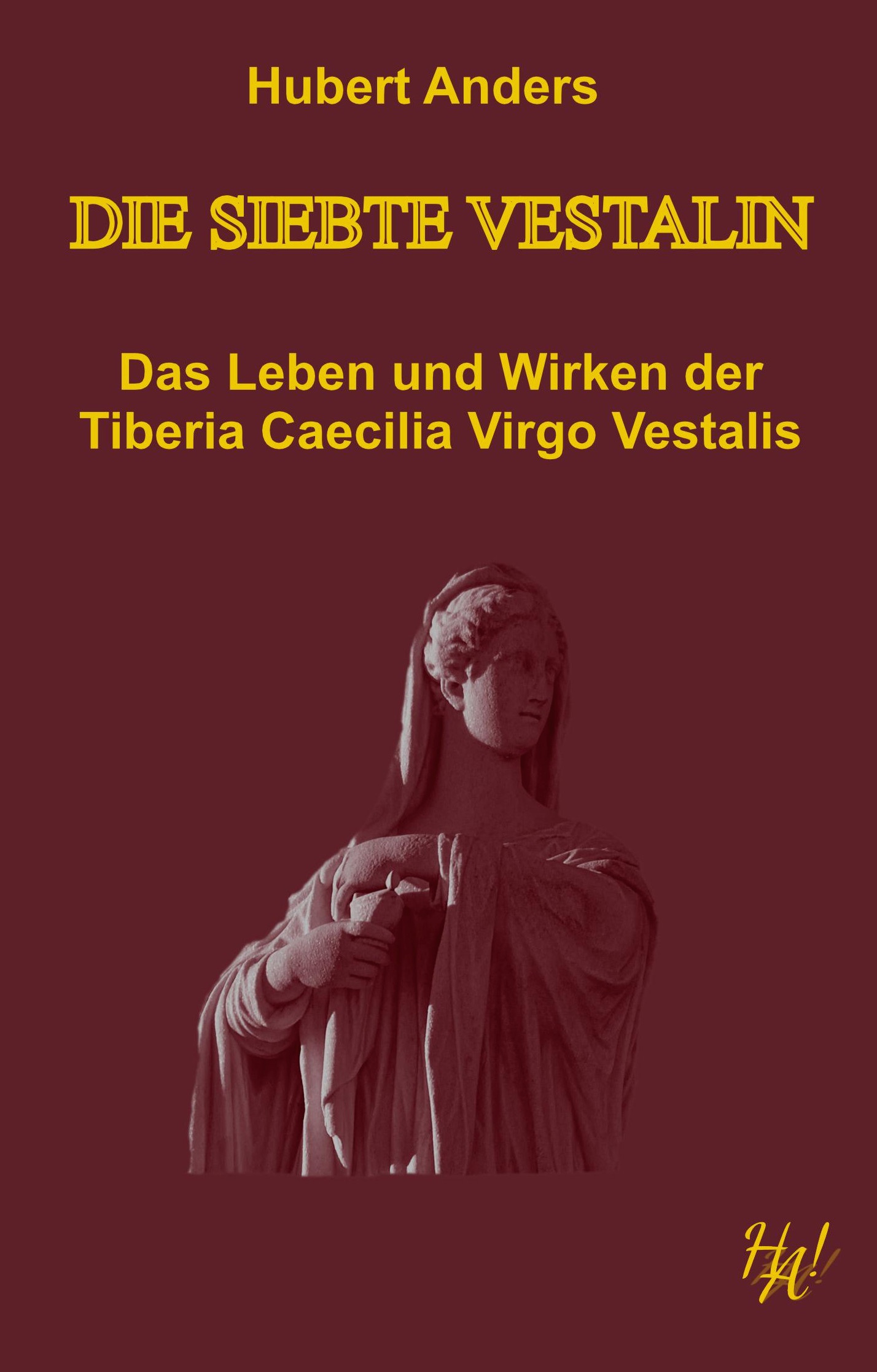

Dieses Buch erzählt die Geschichte einer Frau plebejischer Abstammung, die in der Zeit der späten römischen Republik ihren Weg geht. Einen ungewöhnlichen Weg, der damit beginnt, dass sie bereits mit acht Jahren Vestalin werden will und ein Jahr später auch wird. Doch dieses Buch erzählt auch die Geschichte einer Gesellschaft, die den einfachen Menschen genügend Raum für ein gutes Leben lässt, von einer wohlmeinenden Obrigkeit, deren Laster mehr ihren Schwächen als bösem Willen geschuldet sind, und einer stark personifizierten Spiritualität, die all diesen Menschen Halt und Orientierung gibt, statt sie durch bewusste Überforderung und Repression ständig in einem Gefühl persönlicher Schuld oder Überlegenheit über andere zu halten. Es ist insofern auch ein Buch der Hoffnung. Der Hoffnung, dass solche Gesellschaften auch heute möglich sind bzw. dort, wo wir sie mehr oder weniger gut verwirklicht sehen, nicht zerstört werden mögen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 351

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Hubert Anders

Die Siebte Vestalin

Das Leben und Wirken der Tiberia Caecilia Virgo Vestalis

Widmung

Dieses Buch ist meiner Lebensgefährtin Clara gewidmet. Sie ist es, die mir durch ihr tägliches Vorbild die Augen für vieles geöffnet hat, was ich in diesem Buch zum Ausdruck zu bringen hoffe. Und sie ist mir täglich Ansporn, auf sie und meine Mitmenschen zu achten und mich selbst nicht allzu wichtig zu nehmen.

Danksagung

Danke an Alfred, Clara, Erik, Johannes und Melitta, die Rezensenten der ersten Stunde, und nicht zuletzt Erika, der sich darüber hinaus der Mühe akribischen Korrekturlesens unterzog und zahlreiche inhaltliche Anmerkungen beisteuerte.

Inhalt

Vorwort

Lageplan

Teil 1: Die Berufung

Teil 2: Lernende

Teil 3: Adoleszenz

Teil 4: Dienende

Teil 5: Lehrende

Teil 6: Der Götter und der Menschen Wille

Teil 7: Tiberia Mater

Epilog

Anhang: historische und sozialgeschichtliche Einordnung

Personen der Handlung

Literaturverzeichnis

Impressum

Vorwort

Dieses Buch erzählt die Geschichte einer Frau plebejischer Abstammung, die in der Zeit der späten römischen Republik ihren Weg geht. Einen ungewöhnlichen Weg, der damit beginnt, dass sie bereits mit acht Jahren Vestalin werden will und ein Jahr später auch wird.

Doch dieses Buch erzählt auch die Geschichte einer Gesellschaft, die den einfachen Menschen genügend Raum für ein gutes Leben lässt, von einer wohlmeinenden Obrigkeit, deren Laster mehr ihren Schwächen als bösem Willen geschuldet sind, und einer stark personifizierten Spiritualität, die all diesen Menschen Halt und Orientierung gibt, statt sie durch bewusste Überforderung und Repression ständig in einem Gefühl persönlicher Schuld oder Überlegenheit über andere zu halten.

Es ist insofern auch ein Buch der Hoffnung. Der Hoffnung, dass solche Gesellschaften auch heute möglich sind bzw. dort, wo wir sie mehr oder weniger gut verwirklicht sehen, nicht zerstört werden mögen.

Lageplan

Teil 1: Die Berufung

Auf dem Forum

„Bitte, bitte, Papa, gehen wir noch kurz in den Tempel.“ Das kleine dunkelhaarige Mädchen, sie mochte vielleicht acht oder neun Jahre alt sein, zerrte an der Hand ihres Vaters. Publius Caecilius, der mit raschem Schritt über das Forum Romanum ging, seufzte. Die Sonne stand schon tief, er wollte noch bei Tageslicht zurück in seiner Werkstatt sein. Das Bündel mit Stoffmustern, das er mit sich trug, drückte auf seine Schultern. Doch wie konnte er der kleinen Caecilia, seiner einzigen Tochter, diesen Wunsch abschlagen? Er richtete seinen Schritt also auf das kleine runde Gebäude zu, das Ziel der Neugierde des Mädchens, den Tempel der Vesta. Von klein auf hatte sie der Herd im Inneren fasziniert, auf dem das ewige Feuer brannte, von klein auf gab es für Caecilia keine größere Freude, als eine der Priesterinnen beim Dienst am Altar der Göttin beobachten zu dürfen.

Heute hatten sie Glück. Ein Liktor stand am Eingang des Tempels, das bedeutete, dass sich eine Priesterin im Heiligtum befand. Er beachtete die beiden kaum, als sie die Stufen zum Tempel hinaufeilten, um noch einen Blick auf die weiß verschleierte Frau zu erhaschen, die sich im Inneren zu schaffen machte.

Sie kamen gerade zurecht, als die Priesterin mit geübter Bewegung den großen tönernen Wasserkrug auf dem Herd abstellte, den sie den ganzen Weg hierher auf dem Kopf balanciert hatte. Sie machte sich zunächst an dem bereits niedergebrannten Feuer zu schaffen, das auf dem Herd gloste. Mit einem eisernen Schürhaken rechte sie durch die Glut auf dem Rost, sodass die Asche in eine aus Bronze gefertigte Lade unter dem Feuer fiel. Dann holte sie Holz aus einer Nische, die in einer Seitenwand eingelassen war, legte es sorgfältig auf die verbliebene Glut und fachte diese mit einem kleinen Handblasebalg an, der seitlich auf dem Herd lag. Bald zeigten sich zur Freude der kleinen Caecilia die ersten Flammen. Die Priesterin legte den Blasebalg wieder zur Seite, zog die Aschenlade aus dem Herd und entleerte sie in einen Bronzeeimer. Dann benetzte sie einen Leinenlappen mit Wasser aus dem Krug und begann mit routinierten, sparsamen Bewegungen die Herdplatte zu reinigen. Zuletzt goss sie Wasser in die Aschenlade, reinigte auch diese sorgfältig mit dem Lappen, schob sie wieder an ihre Stelle im Herd und warf den Lappen in den Kübel mit der Asche.

Aus einer Schale aus Ton nahm sie einige trockene Früchte und warf sie in die Flammen. Sie blieb noch eine Weile vor dem Herd stehen, beobachtete den Rauch der verbrennenden Früchte, schien ein Gebet zu murmeln und verneigte sich drei Mal vor dem Altar. Dann nahm sie Krug und Ascheneimer und verließ den Tempel. Auch Publius und seine Tochter gingen die Stufen hinab auf das Forum Romanum.

Sie konnten gerade noch beobachten, wie der Liktor sein Rutenbündel respektvoll senkte und dann vor der Priesterin zum nahegelegenen Haus der Vestalinnen ging. An dessen Pforte senkte er abermals sein Rutenbündel, sie betrat das Haus und war verschwunden. Der Liktor blickte ihr noch eine kurze Weile nach und ging dann seiner Wege.

„Danke, Papa“, sagte die kleine Caecilia. Publius lächelte. Selbst ein einfacher, aber gläubiger Mann, hatte er Freude an dem Eifer, den seine Tochter in religiösen Angelegenheiten zeigte, und an ihrem lebhaften Interesse am Kult der Vesta, einer der wichtigsten Göttinnen der römischen Republik. „Diese Frauen sind ein wahres Vorbild römischer Tugend“, erklärte er seiner Tochter. „Sie versehen Tag und Nacht ihren Dienst am heiligen Herd und sorgen dafür, dass die Flamme nie erlischt. Nur zum Beginn des neuen Jahres wird sie neu entfacht. Es sind nur sieben Priesterinnen, die vom Pontifex Maximus dafür erwählt werden. Sie verdienen höchsten Respekt und haben daher jede einen eigenen Liktor, der sie beschützt.“ „Ich möchte auch einmal Vestalin werden“, gab die Kleine zurück. „Wer weiß“, sprach ihr Vater. „Aber jetzt beeilen wir uns, damit wir noch vor der Dunkelheit heim zu Mama kommen. Der Weg ist noch weit.“ Die Kleine nickte und lief an der Hand ihres Vaters, so schnell sie ihre Beine trugen. Sie hatten wohl beide schon Hunger.

In der Weberei

Es war schon nahezu finster, als sie in die kleine Seitengasse einbogen, die zu der Werkstatt des Leinenwebers Publius Caecilius führte. An der Straßenfront des niedrigen Hauses lag ein kleiner Laden, in dem seine Frau Iunia gerade die letzte Kundin bediente und Ballen verschiedenfarbigen Stoffes vor ihr ausbreitete. Im hinteren Teil des Parterres lag die kleine Werkstatt, in der sechs Sklavinnen eifrig damit beschäftigt waren, Garn zu spinnen und an Webrahmen zu feinem Tuch zu weben. Publius betrat mit einigem Stolz sein Haus. Er war zwar nicht patrizischen Geschlechts, aber doch ein freier Bürger der römischen Republik. Er hatte die kleine Leinenweberei ausgebaut, die er von seinem Vater übernommen hatte, und es damit immerhin zu bescheidenem Wohlstand gebracht. Seine Frau Iunia, die Tochter eines Schmiedes, der ein paar Gassen weiter seine Werkstatt führte, war eine hochgewachsene schlanke Frau in ihren Dreißigern mit wachem Blick, die ihm als ebenbürtige Partnerin zur Seite stand und ihm zwei Kinder geboren hatte. Publius junior, der zwölfjährige Stammhalter, war wohl noch mit den Rechenübungen beschäftigt, die ihm der Lehrer aufgetragen hatte, den er dreimal die Woche ins Haus kommen ließ. Caecilia, die jüngere, war ein bildhübsches Mädchen, die nach ihrer Mutter kam und berechtigten Anlass zur Hoffnung auf einen passenden Schwiegersohn gab.

„Seid gegrüßt, edle Dame“, verneigte sich Publius vor der Kundin im Laden, die ihm kurz zunickte. „Ave, Iunia.“ Seine Frau lächelte ihm kurz zu, bevor sie sich wieder der Kundin widmete. Caecilia war bereits verschwunden, sie war wohl schon dabei, ihren Bruder von seinen Rechenübungen abzuhalten, vom ersten Stock des Hauses hörte man bereits Kichern.

Publius mischte sich in das Gespräch der beiden Frauen, bald war die Kundin zufrieden und zog mit zwei Ballen Stoff von dannen. Rasch schloss Iunia die Türe des Ladens. „Feierabend“, sagte sie zu ihrem Gatten. „Und du, hattest du Erfolg?“ – „Ich weiß nicht“, gab er zurück. „Sie hat sich viel zeigen lassen, aber sie wollte noch nichts kaufen. Ich soll übermorgen wiederkommen.“ – „Patrizier“, seufzte Iunia. „Aber wenn sie kaufen, zahlen sie gut.“ Das stimmte wohl, die Preise, die in den vornehmen Häusern des Palatin zu erzielen waren, waren dreimal so hoch wie hier im Handwerkerviertel am Ufer des Tiber.

Bald lagerte die Familie samt den Sklavinnen rund um den Tisch. Ein kurzes Dankgebet an Ceres, die Göttin der Fruchtbarkeit, wurde gesprochen, dann griffen alle bei dem einfachen, aber schmackhaften Mahl herzhaft zu. Eine Suppe, Gemüse, eine würzige Sauce aus Öl und allerhand Kräutern, dazu Fladenbrot, frisches Wasser und für die Erwachsenen auch ein kleiner Krug schweren Weins, den sie mit dem Wasser mischten. Publius legte Wert darauf, seine Sklavinnen anständig zu behandeln: Auch wenn sie Leibeigene waren, waren sie Teil der Familie.

„Heute haben wir wieder eine Vestalin gesehen“, berichtete die kleine Caecilia mit leuchtenden Augen und schilderte ausführlich jeden Handgriff der Priesterin. Iunia und Publius tauschen Blicke aus. Auch wenn sie die Frömmigkeit ihrer Tochter freute: Ein wenig Sorge bereitete ihnen schon, dass sie so lebhaftes Interesse am Kult der Vesta zeigte. „Mäuschen, nur sehr wenige Frauen sind auserwählt, ihr Leben diesem frommen Dienst zu weihen. Unsereins ist es bestimmt, zu heiraten und dem Staat durch das Aufziehen von Kindern zu dienen. So wie dein Vater und ich es tun.“ Iunia blickte ihre Tochter mit liebevoller Strenge an. „Ich will aber nicht heiraten“, gab die Kleine trotzig zurück. „Nimm mich, da weißt du schon, wie du dran bist“, neckte sie ihr Bruder. „Geschwister dürfen nicht heiraten“, antwortete Publius streng. „Außerdem, Zeit für euch, zu Bett zu gehen.“ „Oooooch“, maulte Publius junior, während Caecilia, die von dem weiten Ausflug auf den palatinischen Hügel müde war, sich die Augen ribbelte. „Husch husch“, machte Iunia, und die ältere Sklavin, die sich um das Abendessen gekümmert hatte, nahm die beiden Kinder und führte sie in den ersten Stock, in dem der Wohnbereich der Familie lag.

„Sie wird sich schon drein finden“, meinte Publius und mische den letzten Schluck Wein mit einem Schuss Wasser aus dem Krug. „Der Pontifex Maximus hat genügend Auswahl an patrizischen Mädchen, außerdem: Die Priesterinnen sind vollzählig, und bald ist Caecilia zu alt.“ Iunia blickte sorgenvoll zu ihrem Gatten. Sie wunderte sich, dass er über die Frage überhaupt nachdachte. „Du gibst dem ganzen zu viel Raum“, sagte sie zu ihm. „Jedes Mal, wenn ihr auf dem Forum seid, geht ihr zu dem Tempel.“ „Frömmigkeit ist eine römische Tugend“, antwortete Publius ernst. „Wie könnte ich meiner Tochter einen solchen Wunsch abschlagen?“

„Genug davon, es war ein langer Tag“, sagte Iunia versöhnlich. Sie bedeutete den Mädchen, abzuservieren, Geschirr zu spülen und die Stube wieder zu reinigen, dann ging das Ehepaar ebenfalls in den ersten Stock. Die Sklavinnen erledigten schnatternd ihre Arbeit. Danach hatten sie frei, einige zogen sich sofort in ihre Quartiere hinter der Werkstatt zurück, zwei Mädchen zogen sich noch um und suchten eine Kneipe in der Nachbarschaft auf, in der Handwerker, Soldaten, Unfreie und bisweilen auch Gladiatoren verkehrten. Kontakte zu jungen Männern waren den Sklavinnen nicht verboten, solange sie ihre Pflichten erfüllten. Die ältere Frau, die Matrone der Jüngeren, hatte ein wachsames Auge auf die Mädchen und brachte ihnen auch das Notwendige bei, sich vor ungewollten Folgen zu schützen.

Publius setzte sich noch an einen Tisch und studierte beim Schein einer trüben Lampe Geschäftspapiere, bis seine Frau ihn mit den Worten „Wie ist das mit den ehelichen Pflichten des römischen Bürgers, mein Gemahl?“ an der Hand nahm und zu der breiten niedrigen Bettstatt führte, die sie miteinander teilten. „Pflichten, so so“, murmelte er, als seine Frau ihre Arme zärtlich um seinen Hals schlang.

Der Aedil

Quintus Lucillus stand im Schein einer der zahlreichen Fackeln und blickte die kleine Gasse im Handwerkerviertel am Tiber auf und ab. Seine Aufmerksamkeit folgte kurz den beiden jungen Sklavinnen, die aus dem Haus des Leinenwebers auf die Straße und in Richtung der Kneipen am Fluss gingen. Er war ein stämmiger, trainierter Mann Anfang zwanzig, zum dunklen krausen Haar trug er einen gestutzten Bart, an seinem Gurt hing ein mächtiger Schlagstock.

Er gehörte der Centurie der Aedilen an, die in einer nahegelegenen Kaserne stationiert waren. Ursprünglich mit Aufgaben der Marktaufsicht betraut, sorgten die Aedilen mittlerweile auch für Sicherheit im Viertel, speziell nachts. Quintus, der einige ältere und jüngere Schwestern hatte, sah es vordringlich als seine Aufgabe an, den jungen Frauen des Viertels ein unbeschwertes Ausgehen zu ermöglichen und sich ihre Liebschaften frei zu wählen, wenn sie das wünschten. Er warf noch einen Blick auf den Straßenladen – alles vorschriftsmäßig verschlossen, kein Grund zur Beanstandung – und ging dann langsam weiter.

An der nächsten Ecke wurde er aufmerksam. Zwei junge Männer schienen in einen Raufhandel verwickelt, ein Mädchen drückte sich ängstlich in einen Hauseingang. „Magistratus Romanus, bleibt stehen zur Einvernahme“, rief er mit lauter Stimme und beschleunigte seinen Schritt. Die beiden jungen Männer hatten voneinander abgelassen und standen mit gesenktem Kopf vor ihm. Ein Aedil hatte weitreichende Vollmachten, es war besser, ihm auf ersten Zuruf zu gehorchen.

Quintus, der mit derlei Vorkommnissen reichlich Erfahrung hatte, fackelte nicht lang und wandte sich an das Mädchen. „Freie, wurdest du von diesen Männern belästigt? Sprich aufrichtig.“ „Von diesem hier“, sie zeigte auf einen der beiden. „Jener ist Marcus, mein Verlobter, ich gedenke mit ihm den Abend zu genießen.“ Trotzig schritt sie zu einem der Männer und legte ihm demonstrativ den Arm um die Hüfte. Quintus musterte die beiden eine Weile. Die „Verlobung“ war wohl noch keine Stunde alt, doch dagegen war ja nichts einzuwenden. Sonst schien die Geschichte zu stimmen, der junge Mann blickte ihn mittlerweile wieder offen an.

„Zwei Denar Ordnungsstrafe“, herrschte er den anderen an, „und verschwinde aus dem Viertel.“ Als der Angesprochene angriffslustig auf Quintus zuging, griff dieser blitzschnell zu, drehte ihm einen Arm auf den Rücken und drückte ihn nach oben. „Auuuuuuuuu“, schrie der Angreifer, perplex von der raschen Reaktion des Aedilen. „Drei Denar, oder willst du auf die Wache mitkommen?“ Linkisch kramte der junge Mann mit seiner freien Hand in seinen Taschen, bis er das Geld gefunden hatte. „Nein, Herr, ich bitte Euch um Verzeihung, Herr.“ Mittlerweile hatte sich ein kleiner Auflauf gebildet, der die Szene aufmerksam beobachtete und den Angreifer mit Schimpf und Spott bedachte. Der Aedil blickte auf die Münzen, es war eine zu viel, gab dem Übeltäter einen Sesterz zurück und sagte: „Geh nach Transtiberia ins Bad, wenn du zu viel Druck hast. Doch falle den Matronen nicht auf, sonst wirst du noch wünschen, ich hätte dich in Gewahrsam.“ Mit diesen Worten ließ er den jungen Mann frei, der vor den immer frivoleren Beschimpfungen der Umstehenden das Weite suchte. „Ihr zerstreut euch, wahret den Frieden der Stadt“, rief der Aedil. Die Menge löste sich augenblicklich auf.

Das Bad, das war eine kürzlich eröffnete öffentliche Badeanstalt jenseits der Tiberbrücke, in der man das Wort „Massage“ eher frei interpretierte. Auch diese Einrichtung war ein Grund, warum die Sicherheit im Viertel merklich gestiegen war. Im Bad selbst gab es so gut wie keine Vorfälle, was nicht nur an den angesprochenen Matronen lag, die dort die Aufsicht führten, sondern auch daran, dass meist einige Aedilen ihre Freizeit dort verbrachten. Ob sie sich nun den Freuden des Dampfbades oder anderen Vergnügen hingaben, interessierte die Vorgesetzten nicht sonderlich, das war allein Angelegenheit der Männer. Doch wurden diese Zeugen einer Tätlichkeit, waren sie immer dienstbereit, das gehörte zum Ehrenkodex der Stadtwache, dem sich auch Quintus verpflichtet fühlte.

„Einen schönen Abend euch beiden“, wünschte der Quintus dem Mädchen, das seine Tunika mittlerweile wieder glattgestrichen hatte, und ihrem Begleiter. Sie verneigten sich tief. „Danke, Herr.“ Er hörte ihre Worte nicht mehr, er war bereits in der Menge verschwunden.

Nach der nächsten Ecke war der Verkaufsstand eines Händlers noch mitten in der Gasse aufgebaut. Das war nach Sonnenuntergang verboten. Er griff seinen Schlagstock, klopfte dreimal gegen die Tür des Ladens. „Magistratus Romanus, ihr missachtet die Marktordnung.“ Es dauerte nicht lange, da öffnete ein blasser Händler, seine Augen glänzten fiebrig, Schweiß stand auf seiner Stirn. „Verzeiht Herr“, stammelte er, „ich werde …“ „Gebt mir zwei Sesterzen“, sagte Quintus freundlich. Der Mann beeilte sich, der Aufforderung nachzukommen. „He da, ihr beiden.“ Der Aedil rief zwei junge Männer zu sich, die im Schein einer Laterne knobelten. Gehorsam kamen die beiden näher, eiserne Armbänder wiesen sie als Unfreie aus. „Helft diesem Händler wegräumen, ihr seht, er ist krank.“ Die beiden machten sich ohne Widerrede daran, nach Anweisung des Händlers die Kisten und Verkaufsstände abzubauen und wegzuräumen, bald war der Vorschrift Genüge getan. „Wer ist euer Herr, seid ihr rechtmäßig außer Haus?“ „Secundus Manius, Töpfer hier gleich vorne. Wir haben rechtmäßig Ausgang, Herr.“ Quintus kannte den Laden, kein Grund, hier weiter nachzuforschen. Er gab den beiden je einen der Sesterzen. „Recht getan, Unfreie. Nehmt dies als Dank des Händlers.“ Mit einem Sesterz konnte man sich in der Gegend schon einen schönen Abend machen und vielleicht auch ein Mädchen auf ein Getränk einladen. Er blickte den beiden nach, die offenbar die Ziele ihrer Begierde schon ausgemacht hatten und zwei jungen Frauen in eine nahe gelegene Kneipe folgten. Auch diese waren Unfreie, sie trugen eiserne Halsreifen, wie sein geübtes Auge sehen konnte.

Um die Mädchen machte er sich keine Sorgen, solang keine Gewalt im Spiel war. Er wusste aus zahlreichen Gesprächen mit seinen Schwestern, dass viele von ihnen Freude an dem direkten, oft ein wenig ruppigen Werben der Männer hatten, an dem Spiel mit Anziehung und Zurückweisung, in dem sie ihre Fraulichkeit und ihre Wirkung erproben konnten; oft mehr Freude als an dem, was sich dann, in Hinterzimmern, hinter Vorhängen oder spät nachts auch am Flussufer zutrug. Er selbst, ledig aus Überzeugung, mischte sich an seinen freien Abenden gern unter das junge Volk und konnte mit Stolz behaupten, nicht wenig Erfolg in diesem Spiel zu haben. Wenn sie es wünschten: Darauf kam es Quintus an. Er war kein Sittenwächter, es ging ihm um Ordnung, Freiheit der Wahl und Sicherheit, nicht mehr und nicht weniger. Sei es beruflich, sei es privat.

Er ging ohne Eile in Richtung des Lokals, blieb nur an der Türe stehen und horchte. Er konnte allein an der Geräuschkulisse feststellen, dass hier alles friedlich war. Quintus wusste um die Wirkung, die ein Aedil im Dienst hatte, wenn er ein Lokal betrat, und vermied dies, wenn es nicht unbedingt notwendig war. Er sah es als seine Aufgabe, jungen Leuten Spaß zu ermöglichen, nicht zu verderben. Langsam schritt er weiter auf seiner Runde.

Das Begräbnis der Vestalin

„Habt Ihr noch einen Platz auf Eurem Dach?“, fragte Publius einen vierschrötigen Mann, der vor der Türe seines Hauses stand und den Eingang blockierte. Die breite Straße, durch die der Begräbniszug führen sollte, war bereits dicht gesäumt mit Menschen. „Ein Denar für Euch, ein halber für das Kind.“ Das war Wucher, Publius hatte sich schon gewundert, warum auf diesem einen Dach nur wenige Menschen standen. „Einen Denar für uns beide. Nehmt es oder lasst es, nach der nächsten Stunde bekommt Ihr gar nichts mehr.“ Der Mann brummte etwas Unverständliches, als Publius ihm die Silbermünze in die Hand drückte, gab aber den Eingang zum Haus frei. Sie fanden den Weg über eine Steinstiege auf das flache Dach des Hauses. Es war noch Platz genug, dass Publius seine Tochter an den straßenseitigen Rand führen konnte. Er setzte sich auf seine Fersen, nahm Caecilia auf seinen Schoß und umfing sie fest mit seinen Armen.

Seit der Ausrufer ein paar Tage zuvor durch das Handwerkerviertel gezogen war und den Tod der Vestalin Tiberia Claudia verkündet hatte, hatte Publius keine Ruhe mehr gehabt. Caecilia wollte das seltene Schauspiel unbedingt sehen, und er eigentlich auch. Auf dem ganzen Herweg war die Kleine seltsam still gewesen. Sie hatte offenbar noch etwas auf dem Herzen, und er konnte sich auch gut denken, was es war.

Iunia hingegen begleitete sie so gut wie nie auf ihren religiösen Ausflügen. Sie war eine fromme Frau, die aber ihre Aufmerksamkeit eher den lebenspraktischen Aspekten der polytheistischen römischen Staatsreligion widmete. Sie verehrte Ceres und Diana, die der Familie den reich gedeckten Tisch bescherten; Merkur, den Gott des Handels und der Kaufleute, der ihrer Familie ein gutes Einkommen schenkte; und Venus, die Göttin der Schönheit und der Liebe, der sie für die Gabe ihrer Anmut, ihrer Sinnlichkeit und der Möglichkeit dankte, diese auch frei leben zu können. Seit ihrem vierzehnten Lebensjahr trug sie einen Anhänger der Venus um ihren Hals, den ihr ihre leider viel zu früh verstorbene Mama geschenkt hatte. Diese war ihr immer mehr Freundin und Wegbegleiterin gewesen als eine strenge Mutter. Iunia dachte immer wieder liebevoll an sie zurück.

Publius erinnerte sich gut an jenen Tag, an dem er Iunia zum ersten Mal gesehen hatte, an der Seite ihrer Mutter in seiner damals noch kleinen Weberei. Während die Mutter sich von seinem einzigen Gehilfen Tuchballen zeigen ließ, schien die Tochter viel mehr an dem jungen Weber interessiert als an seiner Ware. Doch die erste Gelegenheit verging ungenutzt, er erinnerte sich gut an den Kloß im Hals, der ihn daran gehindert hatte, mehr als nur ein paar Worte zu stammeln.

Doch ein paar Tage später kam sie allein wieder, im Auftrag der Mutter, die Rechnung zu begleichen. Da sie keine Anstalten machte, wieder zu gehen, nahm er diesmal seinen ganzen Mut zusammen und zeigte ihr stolz die kleine Werkstatt. Sie musterte die Räume, die Webrahmen und das Anwesen eingehend, sah, wie solide und ordentlich alles gepflegt war, bemerkte aber auch das Geschick und das Können des jungen Mannes auf seinem handwerklichen Gebiet. An der Werkstatttüre, zu der er sie schließlich geleitete, fragte er sie schließlich, ob er sie wohl wiedersehen werde. „Wozu Abschied nehmen?“, fragte sie da einfach, „der Abend ist lau, du könntest mich doch noch in eine der Kneipen am Tiber begleiten?“ Es war auch sie, die ihn spät abends fragte, ob sie die Nacht bei ihm verbringen dürfe. Im Gegensatz zu ihm war sie keine Jungfrau mehr und führte ihn liebevoll-zärtlich durch seine erste Liebesnacht. Bald stellte sie ihn ihren Eltern vor, die sich an der Freiheit, die sich ihre Tochter nahm, nicht zu stoßen schienen und ihren Liebhaber und späteren Gatten von Anfang an herzlich in ihrem Hause aufnahmen.

Und so war es auch fortan zwischen ihnen gewesen: Iunia war diejenige gewesen, die die kleine Hochzeit zwischen ihnen arrangierte, als sich der kleine Publius ankündigte; Iunia war es, die ihm die Pläne für den Umbau des Hauses, die Aufstockung und den kleinen Laden an der Straßenfront schmackhaft machte, was auch durch ihre Mitgift wesentlich erleichtert wurde; und es war auch Iunia, die die Zusammenarbeit mit einem nahe gelegenen Färber arrangierte, sodass sie fortan nicht nur Leinen, sondern auch bunte Kleider- und Dekorationsstoffe anbieten konnten. Als schließlich die kleine Caecilia auf die Welt kam, florierte das Geschäft bereits, und er hatte bereits die vierte Sklavin erworben, um der vielen Arbeit noch Herr zu werden. Doch er war es, der die finanziellen Belange verwaltete, sie von manchem allzu ehrgeizigen Vorhaben wieder abbrachte und sich um all die kleinen Details kümmerte, ihre leichthin skizzierten Pläne auch in praktische Ergebnisse umzusetzen.

Publius verscheuchte diese Gedanken, denn bald schon waren sie beide von dem Schauspiel in Anspruch genommen, das sich vor ihnen entfaltete. Es begann mit dem rhythmischen Schlagen von dumpfen Trommeln, das aus der Ferne näher kam. Der Trauerzug bog von der nahe gelegenen Piazza in die Straße zu ihren Füßen ein, angeführt von einem Dutzend kahl geschorenen Sklaven, die die schweren Trommeln auf ihren Bäuchen trugen und bei jedem Schritt schlugen. Danach kamen ein halbes Dutzend Liktoren, die Ehrengarde der sechs verbliebenen Vestalinnen. Caecilia beugte sich weit vor, um die sechs weiß verschleierten Frauen möglichst gut sehen zu können, die den Liktoren folgten. In einigem Abstand trugen sechs Sklaven den Sarg mit der verstorbenen Vestalin, dekoriert mit weißen Blumen. In einigem Abstand folgten zwölf weitere Liktoren, die Ehrengarde der Pontifices in ihren prächtigen zeremoniellen Gewändern. Weitere zwölf Liktoren eskortieren unmittelbar nach den Priestern die beiden Konsuln der Republik, gefolgt von einer ansehnlichen Gruppe von Senatoren in ihren prachtvollen Togen. Hinter ihnen Vertreter der Patrizierfamilien, die geladen waren, am Begräbnis teilzunehmen.

Die Prozession bewegte sich langsam und schweigend an ihnen vorbei, nur begleitet vom monotonen Klang der großen Trommeln. Auch das Volk an den Straßenrändern, an den Fenstern und auf den Hausdächern schwieg. Publius und Caecilia blickten dem Zug noch lange nach, bis die letzten Ehrengäste um die nächste Kurve verschwunden waren, die Trommeln immer leiser wurden und schließlich verhallten.

„Du Papa“, sagte die Kleine schließlich am Heimweg, „aber wenn Tiberia Claudia jetzt gestorben ist, findet doch wieder eine – Lottie statt?“ Publius musste schmunzeln. „Lotterie heißt das, mein Kind. Der Pontifex Maximus wartet auf Bewerbungen von Mädchen, die gern ihre Nachfolge antreten möchten.“ – „Und wie kann ich mich – bewerbigen?“, fragte Caecilia. „Bewerben, meine Süße. Nun, das wäre gar nicht so einfach, und ich müsste das für dich tun. Aber erst müsstest du auch deine Mutter überzeugen, du weißt, wie sie darüber denkt.“

„Aber wenn ich Mama herumkriege, würdest du es dann tun, Papa? Bitteeeee“, fragte sie dann. Publius kämpfte eine lange Weile mit sich. Er hatte Sympathie für das fromme Streben seiner Tochter, aber er hatte Bedenken, ob irgend eine Frau, die die strengen Anforderungen auf sich nahm, dabei auch glücklich werden konnte. Andererseits … zehn war das Höchstalter, und wer war er, seiner Tochter bei der Erfüllung ihres Herzenswunsches im Weg zu stehen?

Nun, sie würden das Thema wohl heute Abend mit Iunia besprechen müssen. Doch er war überzeugt, dass Caecilia sich durchsetzen würde. „Genug jetzt davon“, sagte er mit gespielter Strenge. „Wir werden heute Abend mit deiner Mutter sprechen und dann gemeinsam eine Entscheidung treffen.“

Den Rest des Heimweges verbrachten sie in Stille, jeder für sich den eigenen Gedanken nachhängend.

Ringen um eine Entscheidung

Das abendliche Gespräch hatte keine Entscheidung gebracht. Iunia hatte ihrer Tochter lang zugehört, doch ihre kindliche Leidenschaft überzeugte sie nicht. Natürlich, sie erinnerte sich, wie sie in Caecilias Alter über Männer und die Liebe gedacht hatte. Doch sie erinnerte sich auch, wie sie zwölf, 14 und 17 geworden war, und wie ihr weiblicher Zyklus, ihre Sinnlichkeit und gewisse, zunächst heimliche Empfindungen ihr Denken und Fühlen zu beeinflussen begonnen hatten. Zum Glück hatten ihr ihre Eltern nie Beschränkungen auferlegt, sodass sie in Ruhe ihre Mitte hatte finden können, ohne jemals die – ja, sie wollte es nicht anders nennen – triebhaften Aspekte ihrer weiblichen Natur dauerhaft unterdrücken zu müssen.

Am nächsten Morgen blieb der kleine Laden geschlossen, und Publius und Iunia verbrachten den Vormittag am Ufer des Tiber. Publius, der sich selbst nicht sicher war, fand sich in der Position wieder, den Wunsch seiner Tochter gegen die skeptische Mutter zu verteidigen. Zum ersten Mal sprach sie sehr offen zu ihm über die Zeit vor ihrer ersten Begegnung. Er, der damals schon Mitte zwanzig gewesen war, hatte sich bis dahin mit seiner Körperlichkeit noch gar nicht auseinandergesetzt und sie immer als wunderbares Geschenk begriffen, das ihm seine Iunia und sie allein gemacht hatte. Doch er hatte keine Schwierigkeiten, sich vorzustellen, ohne diese – letztlich sah er es so – Arabeske des Lebens auszukommen. Er hatte seine Arbeit, er ruhte tief in seinem Glauben, fühlte sich als Teil der römischen Gesellschaft, das waren seine Notwendigkeiten.

Iunia hörte ihm aufmerksam zu. Es war ihr all dies nicht neu, sie hatte eine intime Freundin, die ähnlich empfand wie offenbar Publius. Ja extremer noch, sie hatte mit ihren knapp dreißig Jahren noch keinen Mann gehabt und versicherte doch glaubhaft, nichts zu vermissen. Vielleicht sollte sie ja ihre eigene, ständig so präsente Sinnlichkeit nicht so wichtig nehmen, sondern als Laune der Göttin Venus betrachten, die ihre Gunst sehr ungleich über die Menschen verteilte?

Am Nachmittag ging Iunia allein den weiten Weg zum Forum Romanum. Sie konnte sich kaum mehr an den Tempel der Vesta erinnern. Neugierig schritt sie also über das Forum und betrat den Säulenumgang um des erstaunlich kleinen Gebäudes über die einzige Treppe.

Sie hockte sich in neben dem Eingang zur Cella auf die Fersen, verharrte lange reglos, starrte auf die bereits niedergebrannte Glut auf dem Herd. Kaum bemerkte sie die Priesterin, die den Raum nahezu lautlos betreten hatte, um den Dienst an der Göttin zu erfüllen. Am Ende – die Priesterin hatte ihr Gebet gesprochen und wandte sich schon zum Gehen – wurde sie der Frau neben dem Eingang gewahr. Gaia Livia, die Oberste der Vestalinnen, blieb stehen und blickte der Unbekannten lange in ihre sorgenvollen Augen. Und da nahm Iunia erstmals bewusst wahr, welche Faszination von diesen keuschen Priesterinnen ausging: Der Ausdruck ihrer Augen war ruhig, ihre Miene heitere Gelassenheit, die die Jahrzehnte der Freiheit von diesseitigen Sorgen mit sich brachten. Und dann passierte etwas, worauf Iunia innerlich nicht gefasst war: Die Priesterin näherte sich ihr, berührte mit beiden Händen ihre Stirn. „Ich segne dich, Schwester, möge die Sorge, die dich quält, von dir abfallen. Vertraue auf die Göttin und ihre Gaben an die, die mit dir sind.“ Damit wandte sich die Vestalin ab und verließ ruhig den Tempel.

Iunia verharrte noch eine lange Weile in stillem Gebet, bevor sie sich auf den Heimweg machte. Sie war sich zwar immer noch nicht sicher: Doch den Rat, der Intuition ihrer Tochter zu vertrauen, hatte sie tief im Herzen mitgenommen.

Beim Pontifex Maximus

Schließlich hatte Iunia nachgegeben. „Nun gut, wenn die Götter es wirklich wollen, wenn dies die Bestimmung unseres Mäuschens ist, wird das Los es zeigen.“ Es war zu jener Zeit das Recht jedes römischen Bürgers, dessen Tochter die Anforderungen erfüllte, sie dem Pontifex Maximus vorzuschlagen. Sie musste die Tochter eines Freien sein, zwischen sechs und zehn Jahren alt, frei von körperlicher oder geistiger Schwäche, und innerhalb der Grenzen der Stadt wohnen. War das Urteil des Pontifex günstig, kam ein Los mit ihrem Namen in die Urne, aus der das Priesterkollegium dann einen Namen zog.

So kleideten sich schließlich Vater und Tochter in ihre besten Gewänder und machten sich auf den Weg zum Forum Romanum, auf dem sich die Regia befand, der Amtssitz des Pontifex Maximus. Zwei Liktoren bewachten den Eingang und blickten die beiden grimmig an, als sie sich näherten. Bei seinen Erkundigungen ein paar Tage zuvor hatte man ihm Ort und Stunde genannt und auch ein Pergament mit den Formeln für das rituelle Verfahren der Vorstellung ausgehändigt.

„Ich Publius Caecilius, Bürger Roms, wünsche diese meine Tochter Caecilia dem Pontifex vorzustellen, auf dass er ihre Eignung zum Dienst am Herd Vestas prüfe.“ Einige Passanten blieben stehen und warfen einen zweiten Blick auf das hübsche Mädchen, das da an der Hand seines Vaters stand. Auch wenn sie noch jung war: Ihre Augen strahlten ruhige Entschlossenheit aus.

Einer der Liktoren klopfte an das Tor, bald trat ein junger Priester heraus. „Bring Kunde dem Pontifex, ein Bürger wünscht ihm seine Tochter zu präsentieren für das Amt am Herd der Vesta.“ Die Menge, die die beiden mittlerweile umringte, verharrte schweigend. Die Liktoren hoben drohend ihre Rutenbündel, die Menge wich ein wenig zurück. Es dauerte nicht lange, und der Priester erschien wieder an der Pforte.

„Was ist Euer Begehr, Bürger Roms?“ Publius wiederholte seine Worte.

„Ist sie eine Freie oder ist sie einem Bürger eigen?“ – „Ihr Vater ist ihr Vormund, sonst ist sie frei von Geburt.“

„Wie alt ist Eure Tochter?“ – „Sie zählt neun Jahre diesen Frühling.“

„Ist sie frei von Makeln des Körpers und des Geistes?“ – „Seht ihren Körper, ihren Geist mögt Ihr prüfen.“

„So tretet ein in die Regia.“

Sie folgten dem Priester in die Regia, den Amtssitz des Pontifex Maximus. Wenig später knieten sie vor dem Thron des obersten Priesters der Republik. Gnaeus Cornelius, ein groß gewachsener, hagerer Mann von vielleicht dreißig Jahren, ließ seinen Blick eine Weile auf dem Mädchen ruhen, das da vor ihm kniete. Sie war hübsch, daran war kein Zweifel. Plebejer, der Vater schien Handwerker zu sein. Nicht seine bevorzugte Wahl, doch das Gesetz gab diesem Mann das Recht, seine Tochter vorzustellen, und das Gesetz war Gnaeus heilig. Er würde diese Verhandlung ebenso gewissenhaft führen wie bei einer patrizischen Tochter.

„Caecilia, Tochter des Caecilius“, sprach er das Mädchen direkt an. Als der Vater ansetzte zu antworten, unterbrach ihn der Pontifex mit einer unwilligen Geste. „Wenn ich Euch hören will, werde ich es Euch wissen lassen.“ Er wandte sich wiederum Caecilia zu. „Warum möchtest du in den Dienst der Göttin treten?“ Caecilia blickte unsicher um sich. Sie war es nicht gewohnt, für sich selbst zu sprechen, doch sie witterte hier ihre große Chance. Schließlich fasste sie Mut. „O Pontifex Maximus, seit ich mich erinnern kann, fühle ich mich zum Herd der Göttin hingezogen. Dutzende Male durfte ich, dem Vater sei Dank, den Ritus beobachten, ich könnte Euch jeden Handgriff aufzählen.“ Gnaeus hörte interessiert zu, selten hatte er noch ein Kind so sprechen hören. „Beweise es: Was tut die Priesterin, nachdem sie Holz auf die Glut geschichtet hat?“ Caecilia lächelte. „Sie facht die Glut mit dem Blasebalg neu an, damit das Holz Feuer fängt.“ Gnaeus nickte. „Und wozu bringt sie wohl das Wasser von der Quelle der Egeria?“ – „Um den Herd zu reinigen, damit er in Glanz erstrahle zu Ehren der Göttin.“ – „Und warum verehren wir das Feuer am Herd der Göttin?“ – „Es ist ein Symbol für den Bestand unserer Republik, o Pontifex. Verlöscht es, ist das ein böses Omen.“ – „Aber kannst du auch sagen, was es mit dem Fleisch auf sich hat, das die Vestalin in die Flammen wirft?“ Die Kleine zögerte. Sie hatte noch nie Fleisch bei einem Opfer gesehen – war sie unaufmerksam gewesen? „Das vermag ich nicht zu sagen, o Pontifex. Ich war nur tagsüber beim Tempel, da wurden nur Früchte geopfert.“

Gnaeus nickte, sie hatte nicht nur klaren Verstand, sondern auch Mut, ihn zu benutzen, und diplomatisches Geschick, den höher Gestellten nicht zu brüskieren. „Wohl gesprochen, mein Kind, auf dem Altar der Vesta wird kein Fleisch geopfert.“ – „Und sage mir zuletzt: ist es dein ernsthafter Wille, der Göttin zu dienen, und hast du eine Vorstellung davon, was dreißig Jahre sind?“ Die Kleine schluckte und überlegte eine Weile. „Es ist mein ernsthafter Entschluss, o Pontifex. Und dreißig Jahre sind etwa so lange, wie meine Eltern bereits auf dieser Erde wandeln. Ich werde danach bald das Greisenalter erreichen, wenn mir die Göttin die Gunst eines langen Lebens gewährt.“

„Publius Caecilius, seid Ihr noch immer entschlossen, Eure Tochter kraft Eurer väterlichen Vollmacht für den Dienst am Herd der Vesta vorzuschlagen?“ – „Ja, ich bin es, Herr.“ – „Und werdet ihr Eure väterliche Macht ohne Verzug aufgeben, sollten wir uns anschicken, Eure Tochter für den Dienst am Herd der Göttin zu ergreifen?“ – „Ja, ich werde es.“ – „Aber erfleht Ihr auch die Gunst der Göttin, die unsere Hand beim Ziehen des Loses führen wird, dass es den Namen Eurer Tochter tragen möge?“ – „Ich erflehe die Gunst der Göttin.“

Ein Priester brachte dem Pontifex ein Schreibbrett und eine Feder. Er schrieb Caecilias Namen auf das darauf befindliche Los und befahl dem Priester, es in die große Urne neben seinem Thron zu werfen. „Zieht nun hin in Frieden und verharret in Bereitschaft, bis wir Euch zur Ergreifung aufsuchen oder Ihr Kunde von der Ergreifung einer neuen Priesterin erhaltet.“ – „Danke, o Herr.“ Mit einer Geste entließ der Pontifex die beiden. Sie erhoben sich, verneigten sich vor dem Thron und verließen das Haus.

„Was denkt ihr?“ Wenig später wandte sich der Pontifex Maximus an das Priesterkollegium und die Oberste der Vestalinnen. Sie alle hatten bei der Befragung Caecilias zugehört, durch Wandschirme verborgen. „Plebejerin“, kam sofort der Einwand von einem der Priester, seinem Neffen und damit Angehörigen einer der ältesten römischen Familien. „Wie viele seiner Töchter hat unser Haus denn angeboten, Gaius?“, gab Gnaeus seinem Neffen bissig zurück. Die Wahrheit war: Auch wenn man den Mythos aufrecht hielt, so viele freiwillige Kandidatinnen gab es nicht. Mehr als drei Zettel lagen nicht in der Urne, doch die anderen beiden Mädchen waren blasse, unscheinbare und unwillige Töchter aus patrizischen Nebenlinien, denen ihre Eltern offenbar wenig Heiratschancen einräumten und die sie sehr offenkundig überredet hatten.

„Virgo Maxima?“ Der Pontifex wandte sich direkt an Gaia, die oberste der Vestalinnen, eine zierliche, aber der Welt sehr zugewandte Frau Mitte dreißig. „Wir haben mehr als genug Mädchen gesehen, die offenkundig gezwungen in den Dienst traten und nur mit eiserner Strenge an ihre Aufgabe herangeführt werden konnten. Ich möchte ein Mädchen, in dessen reinem Herzen die Flamme der Göttin geschürt werden kann. Es dünkt mich, soeben eines gesehen zu haben.“

„Nun, die Virgo Maxima hat gesprochen. Hält einer meiner Brüder im Amt dagegen?“ – „Das heißt, wir losen nicht?“, fragte einer der Priester. „Nein, wir losen nicht, denn es ist unsere Aufgabe, nur geeignete Kandidatinnen zum Los zuzulassen. Ich habe bis jetzt nur eine gesehen.“

Die Runde blickte ihn stumm an. Wenn es Vorbehalte gab, dann wurden sie jedenfalls nicht vorgebracht. „Nun denn, dann sei es. Ich werde in angemessener Frist die Freie Caecilia, Tochter des Publius Caecilius, Bürger von Rom, zur Vestalin ergreifen. Ich danke dem Kollegium.“

Gaius Cornelius, der Priester, der den ersten Einwand vorgebracht hatte, blieb äußerlich ruhig. Er hatte sich weit vorgewagt, aber nicht durchgesetzt. Er würde sich an den Vorfall erinnern.

Die Ergreifung der Vestalin

Zwei Wochen später wartete die ganze Familie aufgeregt im Haus des Publius auf die Ankunft des Pontifex Maximus. Ein paar Tage vorher war Publius von einem Boten des Pontifex aufgesucht und über die Umstände und den erwarteten Empfang genau unterrichtet worden. Es war unvermeidlich gewesen, dass die Nachbarn von der Sache Wind bekommen hatten, und so säumten sie bereits die Straße zum Haus des Leinenwebers, als dreizehn Liktoren schließlich im Gleichschritt einbogen. Sie nahmen links und rechts des Hauses Aufstellung. „Bürger und Unfreie, der Pontifex Maximus“, rief einer, als die Sänfte mit dem obersten der Priester vor dem Eingang abgestellt wurde. Die Umstehenden senkten die Häupter, als sich Gnaeus zeigte, die Liktoren senkten respektvoll ihre Rutenbündel. „Ist dies das Haus des Publius Caecilius, Leinenweber in Rom?“ Publius trat über die Schwelle vor sein Haus. „Das ist es, o Pontifex Maximus. Mein bescheidenes Heim steht Euch offen.“ Der oberste Priester folgte ihm ins Innere des Hauses.

Iunia, Publius junior und Caecilia knieten bereits in der Stube und hielten den Kopf gesenkt. „Ave, o Pontifex Maximus“, grüßten sie schließlich im Chor. „Avete, liberi“, antwortete er und blieb eine Weile vor ihnen stehen. Dann ging er auf Caecilia zu, hob ihren Kopf, blickte ihr in die Augen und fragte sie ein letztes Mal. „Bist du noch bereit, Caecilia, Tochter des Publius Caecilius, Leinenweber in Rom, und der Iunia, seines rechtmäßig angetrauten Weibes?“ – „Ich bin es, o Herr.“ Der Pontifex legte ihr die Hand auf den Kopf und sprach die Jahrhunderte alte Formel: „Sacerdotem Vestalem, quae sacra faciat, quae ius sciet sacerdotem Vestalem facere pro populo Romano Quiritibus, uti quae optima lege fuit, ita te, amata capio.“1

„Steh auf, Amata, und folge mir“, sagte er schließlich. Nur kurz ließ er noch Zeit für den Abschied von Bruder, Vater und Mutter. Das Bündel, das Iunia für sie bereitet hatte, wies er zurück. „Für Eure Tochter wird gesorgt werden.“ Mit diesen Worten nahm er Caecilia an der Hand und geleitete sie aus dem Haus. Am Eingang reichte ihm einer der Liktoren einen weißen Schleier, den er Caecilia über ihr dunkles Haar legte, dann geleitete er sie zu einer zweiten Sänfte, die hinter der seinen wartete.

Die Nachbarn wussten nicht recht, wie sie sich verhalten sollten. Manche verharrten in der gebotenen Verbeugung, andere riefen ihr ein „viel Glück, Caecilia“ nach, einige warfen weiße Blumen. Der Pontifex hinderte Caecilia daran, darauf zu reagieren, und geleitete sie mit sanftem Druck zu ihrer Sänfte. Doch er wies einen seiner Begleiter an, die Blumen aufzusammeln, und reichte sie ihr durch den Vorhang der Sänfte. Männer fassten die Tragegriffe der Sänften, die Liktoren formierten sich, zwölf vor der Sänfte des Pontifex, einer als persönlicher Geleitschutz vor der Sänfte Caecilias. Sie war jetzt Vestalin.

Am Haus der Vestalinnen

Die Sänfte Caecilias wurde auf dem Forum vor dem Haus der Vestalinnen abgesetzt. Die Liktoren hatten das neugierig versammelte Volk schon zurückgedrängt und bildeten gemeinsam einen Kreis, der von beiden Seiten der Pforte des Hauses ausging. Der Pontifex Maximus trat persönlich an die Sänfte und bot Caecilia seine Hand, als sie ausstieg. Er geleitete sie an die Pforte, gegen die er drei Mal schlug.

Die Pforte öffnete sich, Mania Minucia trat heraus, die jüngste der Vestalinnen. Sie mochte vielleicht 15 Jahre alt sein.

„Wer stört die Trauer der sechs, die der siebten Schwester entbehren?“

„Wir sind es, der Pontifex Roms, und frohe Kunde bringen wir an Euer Haus.“„Welch Kunde vermöchte die Herzen der sechs erfreuen in dieser dunklen Stunde?“

„Wir haben Eure Schwester gefunden, ergriffen und zu Euch geleitet.“

„Verharret, auf dass ich der Obersten der Vestalinnen die Nachricht überbringe.“

Die Vestalin drehte sich um und verschwand wieder im Haus, die Pforte wurde geschlossen. Es dauerte eine Weile, bis sich die Pforte wieder öffnete und Gaia, die oberste der Vestalinnen, auf das Forum trat. Mit beiden Händen hielt sie einen Lorbeerkranz.

„Ave Pontifex Maximus. Sprach unsere Schwester wahr, Ihr bringt uns frohe Kunde?“

„Ave Virgo Maxima, seht das Kind, das wir an Eure Pforte geleitet haben.“

„Ich sehe das Kind, doch ist sie auch unsere vermisste Schwester?“

„Wir haben sie selbst ergriffen und ohne Verzug an Eure Pforte gebracht.“

„Welchen Namen trägt das Kind und welcher Herkunft ist sie?“

„Sie ist Caecilia, Tochter des Caecilius, Leinenweber und Bürger Roms, und der Iunia, seines rechtmäßig angetrauten Weibes.“

„Dann stellt uns das Kind vor und übergebt sie in die Obhut ihrer Schwestern.“

„Dies ist Caecilia.“ Mit diesen Worten schob der Pontifex Caecilia nach vorne, bis sie vor der Virgo Maxima auf die Knie fiel.

Gaia setzte ihr den Kranz auf das Haupt und reichte ihr beide Hände. „Steh auf, Caecilia, du sollst nicht vor mir knien, denn du bist die siebte von uns Schwestern.“ Caecilia erhob sich. Gaia wandte sich an den Pontifex.

„Im Namen der sieben danke ich Euch. Jetzt aber verlasst uns und respektiert den Frieden unseres Hauses, dessen Schwelle nur Dienerinnen der Göttin überschreiten.“ „So sei es. Ave, Virgo Maxima.“– „Ave, Pontifex Maximus.“

Die Liktoren formierten sich und schritten dem Pontifex voran über das Forum. Lediglich die zwei, die der Pforte zunächst standen, verblieben. Sie senkten ihre Bündel respektvoll, als die beiden Frauen im Haus verschwanden. Erst dann gingen auch sie ihrer Wege.