9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

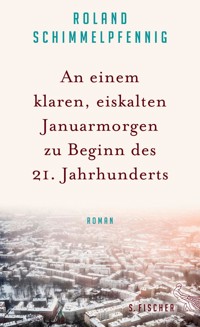

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

»Tornado« hieß das Kino damals, unten am Fluss. Alle erinnern sich noch an den alten Schuppen mit den Klappstühlen. An die Leinwand, auf der Filme mit Marilyn Monroe und Grace Kelly liefen. Und an die Nacht, als das Kino dann von der Polizei geschlossen wurde. An den Protestzug des wütenden Publikums, die Straßenschlacht. Wie ein Schatten liegt die Erinnerung auf der Stadt in der Ebene, nicht weit vom Meer. Maria war damals wie viele andere dabei. Und auch ihr Freund Ramiel, der als Polizist plötzlich auf der anderen Seite stand und den Projektor im Kino zerstörte. Heute ist sie Lehrerin und erzählt ihren Schülern immer wieder die Geschichte des Königs von Reval und Riga: Wie er in tiefem Schmerz durch die Wälder und Wüsten zog, um seine große Liebe zu vergesssen, und wie er auf seiner Wanderung die Sprache der Sonne, des Mondes und des Regens lernte … In seinem zweiten Roman nimmt sich Roland Schimmelpfennig alle Freiheiten des Erzählens und entführt uns in eine Welt voller magischer Geschichten über Liebe, Familie und Verrat.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 257

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Roland Schimmelpfennig

Die Sprache des Regens

Roman

Über dieses Buch

Eine Stadt aus Eisen und Stahl, aus Rohren, Gängen und Treppen, die aufs offene Meer hinaustreibt. Ein Junge, der sich tagelang durch die wilde Steppe kämpft. Die Hitze, der Regen. Der Geist eines alten Mannes. Und eine Frau, die zu Hause verhaftet wird und immer wieder die Geschichte eines Königs erzählt: Wie er durch die Wälder und Wüsten zog, um seine Liebe zu vergessen, und wie er auf seiner Wanderung die Sprache der Sterne und des Regens lernte.

In seinem zweiten Roman nimmt sich Roland Schimmelpfennig alle Freiheiten des Erzählens und entführt uns in eine Welt aus Aberglaube, Hoffnung und undurchdringlicher Bürokratie. Wie die Steine früher flüssiges Feuer waren, so sind auch die Menschen in diesem Roman voller Sehnsucht und Wut.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Impressum

Erschienen bei FISCHER E-Books

© 2017 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main

Covergestaltung: Jörg Steinmetz

Coverabbildung: Craig Curlee Photography

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-490520-4

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

Die Stadt [...]

Sie kamen [...]

Es war [...]

Der Hund [...]

Die junge [...]

Marias Mutter [...]

In der [...]

Mario und [...]

Isabel und [...]

Die Wagenkolonne [...]

Nach einer [...]

Nadja, die [...]

Toni und [...]

Ramiel war [...]

Eine Werkstatt. [...]

Auf den [...]

Er hatte [...]

Maria hatte, [...]

Das Krankenhaus [...]

Die Frau [...]

Petja war [...]

Isabel wachte [...]

Ramiel ging [...]

Niemand konnte [...]

An dem [...]

Frankie Weiss [...]

Irina verbrachte [...]

Ihre Mutter [...]

– Wie das [...]

Petja war [...]

Die Stadt [...]

Als der [...]

Jemand kam [...]

Es warteten [...]

Es kamen, [...]

Mario war [...]

Wenn die [...]

Immer wieder [...]

Man trug [...]

Sie saßen [...]

Mario hatte [...]

Im Sommer [...]

Der Strom [...]

In den [...]

Frankie Weiss [...]

Die Jungen [...]

Alle schliefen [...]

Es regnete [...]

Als Isabel [...]

Philipp hatte [...]

Isabel lief [...]

Zum ersten [...]

Hilda arbeitete [...]

Und dann [...]

Maria fragte, [...]

Nachdem man [...]

Der Einzige, [...]

In einer [...]

Die ersten [...]

Maria und [...]

Freddi, Tonis [...]

Der Mann [...]

Als man [...]

Die letzten [...]

Die Frau [...]

Das Untersuchungsgefängnis [...]

Petja baute [...]

An dem [...]

Isabel war [...]

Toni brauchte [...]

Isabel hatte [...]

Die »Pfütze« [...]

Die Sprache [...]

An dem [...]

Die Pizza-Bar, [...]

– Eines Tages [...]

Selbst Marias [...]

Als Mario, [...]

Toni baute [...]

Wir brechen [...]

Julia, Petjas [...]

Gegen Ende [...]

Der Alte [...]

Isabel stand [...]

Vadim von [...]

Man fand [...]

Ein paar [...]

Das Fieber [...]

Ramiel hatte [...]

Die meisten [...]

Frage eines [...]

Vera, die [...]

Die Sprache [...]

Am Jahrestag [...]

Philipp hatte [...]

Darius hatte [...]

Der Bahnhof [...]

Vadim versuchte [...]

– Dieser König, [...]

Hans, Fuhrwerksbesitzer [...]

An einem [...]

Anna hatte [...]

Ruth lief [...]

– Warum hört [...]

Der alte [...]

An dem [...]

Die Sprache [...]

Ruth trat [...]

Vera hatte [...]

Der Grund [...]

– Oder, sagte [...]

Es war [...]

– Du bist [...]

O Mädchen [...]

Der Wind [...]

Es klopfte [...]

In derselben [...]

Maria saß [...]

Am Morgen [...]

Maria war, [...]

Die Stadt auf dem Meer war schwarz und turmhoch, ein Gebilde aus Eisen und Stahl, aus Schrauben und aus Nieten, ein Berg aus Rohren, Gängen und Treppen, und die Stadt hinterließ, nachdem sie an ihnen vorbeigezogen war, auf dem Wasser einen Film aus Öl.

Die junge Frau und der Mann saßen auf den Felsen am Meer, nicht weit von der Flussmündung, und sahen der Stadt nach, bis sie in der Ferne verschwunden war.

Hinter den beiden Gestrüpp, Grün, eine leichte Anhöhe und dann zugewachsenes, kaum zu durchdringendes, flaches Land.

Dazwischen ein paar kleine Brachen.

Die Hitze.

Eine Straße. Der Fluss.

Weiter entfernt: einzelne Häuser, Wohnblöcke und dahinter die Felder, die Fabriken, die Raffinerie und das Stahlwerk in der Ebene.

Die Stadt sei weiß gewesen, sagten später manche Leute, weiß oder strahlend weiß, aber die junge Frau und der Mann hatten an der Mündung des Flusses die Stadt auf dem Wasser mit ihren eigenen Augen gesehen: Die Stadt war schwarz, und sie hatte eine Fahne aus Öl hinter sich hergezogen.

Sie kamen am Sonntagmorgen, um kurz nach neun.

Bevor sie den betonierten Hof vor dem Haus betraten, riefen sie von dem verrosteten Tor aus, dass die Frau den Hund an die Kette legen solle.

Außer der Frau war niemand da.

Manche der Männer und Frauen trugen Uniform, andere nicht. Der Hund an der Kette drehte durch, als sie den Hof und das Haus betraten.

Sie durchsuchten das Haus, und sie fanden nichts.

Die Männer und die Frauen schrieben Listen, sie erstellten ein Register der Dinge, die sie vorfanden. Zimmer links: ein eisernes Bett, neben dem Bett ein kleiner Tisch, auf dem Tisch eine Lampe, ein Kamm, Familienfotos, auf dem Fußboden neben dem Bett ein Stoß Klassenarbeiten, 8. und 9. Jahrgang, Fach: Geschichte, an der Wand über dem kleinen Tisch ein Bildnis der Heiligen Jungfrau Maria (Postkarte), neben dem Tisch ein Schrank, in dem Schrank: Blusen und Röcke, Hosen, Hemden, Schuhe, im unteren Teil des Schranks Schubladen mit Strümpfen, Unterwäsche, alten Briefen, Kinderzeichnungen, Fotos, dazwischen ein Notizbuch.

Dieses Notizbuch fand der Mann, der die Durchsuchung leitete. Der Mann trug eine Uniform.

In dem Notizbuch fand der Mann viele Listen. Die letzte Liste lautete: 2 Hühner, 1 Taube, 1 Ziege, Blumen, 1 Kürbis, 20 Kerzen. Schuhe.

Auf einer der leeren Seiten am Ende des Notizbuchs fand der Mann seinen eigenen Namen: Ramiel.

Die Frau stand dabei.

– Was ist das?, fragte der Mann in der Uniform die Frau. Was bedeutet das?

Die Frau antwortete nicht.

Die Frau und der Mann in Uniform waren fast gleich alt, Ende vierzig. Sie kamen beide von hier, sie waren beide hier in der Stadt geboren und aufgewachsen, und sie kannten sich seit ihrer Jugend.

Die Frau, Maria, sah aus dem Fenster auf die Straße. Die Straße war nicht geteert, nicht einmal planiert. Rotbraune Erde, tiefe Pfützen, Steine, dazwischen Gras.

Viele Leute in der Stadt nannten die Frau nicht Maria, sie nannten sie »die Lehrerin«.

Maria sah gegenüber, auf der anderen Seite der Straße, das Haus ihrer Eltern. Sie sah ihre Mutter, die vor dem Haus stand und in Sorge herüberschaute, und neben ihrer Mutter stand ihr Vater, beide alt.

– Was ist das?, hatte der Mann in der Uniform gefragt, Ramiel, mit dem Notizbuch der Frau in der Hand, in dem er seinen Namen gefunden hatte, und die Frau hatte wortlos aus dem Fenster gesehen.

Es war Sonntagvormittag, aber der Mann der Frau, deren Notizbuch der Polizist gefunden hatte, arbeitete an diesem Morgen.

Marias Mann war gelernter Elektriker, aber er konnte auch mit Holz umgehen, er konnte Möbel bauen und, wichtiger, Verschalungen und Gerüste, denn sein Vater war Tischler gewesen, bis er sich zu Tode getrunken hatte. Der Alte hatte seinem Sohn beigebracht, was er ihm hatte beibringen können. Marias Mann hieß Toni.

Toni konnte Zement mischen und gießen.

Er konnte schweißen, er konnte Wasserleitungen verlegen und Strom. Das Einzige, woran er sich nicht traute, war Gas, waren Gasleitungen.

– Ich arbeite nicht mit etwas, das ich nicht sehen kann.

– Strom kann man auch nicht sehen, sagte der Bruder des Mannes, Freddi.

Toni sah seinen Bruder an.

– Was weißt du über Strom? Du weißt nichts über Strom.

– Ach nein?

Tonis Bruder Freddi arbeitete in einer der Fabriken außerhalb der Stadt in der Ebene, und manchmal arbeitete er auch aushilfsweise auf dem Schlachthof.

Ganz früher, als sie noch sehr jung waren, hatten beide Brüder eine Zeitlang im Stahlwerk gearbeitet.

Wenn die Leute in der Stadt einen Handwerker brauchten, holten sie Toni, und wenn Toni für eine Arbeit einen zweiten Mann brauchte, nahm er seinen Bruder mit, Freddi. Freddi war jünger als Toni.

Die beiden Brüder arbeiteten seit Sonnenaufgang auf dem Dach eines fünfstöckigen Mietshauses.

Sie hatten auf dem Dach einen alten, großen Wassertank repariert. Der alte Tank war aus Holz. Die Arbeit an dem großen Tank war nicht einfach. Die Leiter, die an dem großen Tank lehnte, war morsch. Eine eigene Leiter hatten die beiden Männer nicht, und es war auch keine Leiter zu beschaffen, die lang genug war.

Nachdem sie mit der Reparatur des Tanks fertig waren, zogen sie an einem Seil, das über eine Rolle an einem Ausleger lief, einen Reservetank und Rohre aus Kunststoff auf das Dach. Die beiden Männer bauten ein einfaches, aber stabiles Gerüst aus Holzbalken. Das Gerüst war wichtig, um die Höhenunterschiede zwischen den Tanks auszugleichen.

Toni und sein Bruder hievten den Reservetank auf das Gerüst aus den Holzbalken. Es entstand zwischen den Tanks auf dem Dach ein kompliziertes Geflecht aus Leitungen.

Toni stieg vom Dach hinunter und schaltete unten an der Zisterne die Pumpe an, aber es stieg kein Wasser aus der Zisterne hoch.

Die elektrische Pumpe war so gut wie neu, aber sie war kaputt, es floss kein Wasser in die Tanks.

Toni baute unten an der Zisterne die Pumpe auseinander, und anschließend baute er sie wieder zusammen, obwohl er in seinem Leben noch nie eine Pumpe auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt hatte, und dann funktionierte die Pumpe.

Er stieg wieder auf das Dach.

Die Tanks liefen voll.

– Gut, sagte Toni später, kann sein. Es stimmt, dass man Strom nicht sehen kann. Aber du weißt, dass er da ist, du weißt, wo er ist. Du kannst ihn nicht sehen, aber du weißt, wo er fließt, er folgt einem Weg, er fließt in Bahnen, verstehst du?

Toni war zu schwer für seine Größe, zu dick. Es zog ein Gewitter auf. Er stand oben auf dem Dach und sah auf zu dem sich verdunkelnden Himmel. Er legte den Kopf schräg.

– Aber Gas, sagte Toni dann, Gas – Gas ist überall.

Der Hund war ein Streuner. Er gehörte niemandem.

Es hieß, der Hund sei dem Jungen hinterhergelaufen und der Junge habe sich um ihn gekümmert, manchmal, heimlich. Seine Eltern wussten davon nichts. Der Junge habe nachts heimlich für den Hund Essensreste vor die Hintertür des Hauses gestellt.

Der Junge hieß Elias. Er war erst fünf. Elias war krank geworden, er hatte seit zehn Tagen hohes Fieber. Seine Eltern waren Ramiel und Irina. Sie hatten den Jungen in das Krankenhaus gebracht, aber die Ärzte hatten gesagt, der Junge könne dort nicht bleiben, die Ansteckungsgefahr sei zu hoch und man habe nicht die Möglichkeit, sich ausreichend um den Jungen zu kümmern. Die Ärzte sagten, es müsse Tag und Nacht jemand bei dem Jungen sein, ohne Unterbrechung, man dürfe den Jungen nicht allein lassen.

Man hatte Ramiel und Irina Medizin für den Jungen mitgegeben, aber das Fieber fiel nicht. Sie wickelten das weinende Kind in nasse und kalte Bettlaken, dann sank das Fieber, aber genauso schnellte es auch wieder in die Höhe, über 41 Grad. Der Junge schwebte zwischen Leben und Tod.

Ramiel, der Mann, der seinen Namen in dem Notizbuch der Lehrerin gefunden hatte, hatte zwei Kinder, zwei Söhne. Der jüngere Sohn war fünf und lag im Fieber. Der ältere Sohn war fünfzehn, er lebte bei seiner Mutter, das war Ramiels erste Frau Julia. Dieser Junge war seit mehreren Tagen, seit der Nacht vor seinem fünfzehnten Geburtstag, verschwunden.

Niemand wusste, wo er war.

Der Junge war in den Fluss gesprungen und verschwunden, aber der Junge war, wie Ramiel selbst, ein guter Schwimmer. Ramiel klammerte sich an die Hoffnung, dass dem Jungen, wo immer er auch sein möge, bei dem Sprung in den Fluss nichts geschehen war, und gleichzeitig wusste er, dass es keinen Grund für diese Hoffnung gab. Vielleicht stand der Junge morgen oder übermorgen wieder vor der Tür. Vielleicht war er aber auch in dem Fluss ertrunken. Vielleicht hatte der Fluss seinen Körper hinausgetragen auf das offene Meer.

Es saß, wie die Ärzte es gesagt hatten, Tag und Nacht jemand bei dem kranken Kind: entweder die Mutter des Jungen, Irina, oder Irinas Mutter, die zu Hilfe gekommen war, oder zwei Frauen aus der Nachbarschaft, Anna und Lucia.

Irinas Mutter hatte gesagt, der Hund habe Unglück über die Familie gebracht, man müsse ihn totschlagen.

Irina arbeitete in dem Stahlwerk in der Buchhaltung. Sie war nicht älter als Ende zwanzig.

– Hast du Angst?, fragte Lucia.

Lucia und Anna waren beide nicht mehr jung. Sie hatten früher auf den Feldern und in den Fabriken gearbeitet, je nachdem, wo sie gerade besser bezahlt wurden. Jetzt putzten sie für Geld in der Nachbarschaft und passten manchmal auf die Kinder der Leute auf.

Anna rauchte und hatte schon etwas getrunken. Es war Sonntagvormittag.

Sie standen an der Straßenecke und beobachteten den strohfarbenen Hund, der etwa drei Meter entfernt von ihnen im Abfall am Straßenrand etwas zu fressen gefunden hatte.

– Angst?, fragte Irina. Ja, sagte sie, ich habe Angst.

Sie hatten nicht viel gefunden, um den Hund zu erschlagen. Sie hatten ein Rohr aus Eisen und ein paar Latten.

Dann ging Irina plötzlich los, mit dem Rohr aus Eisen in der Hand, sie lief in einem Bogen auf den Hund zu, der am Straßenrand etwas im Abfall gefunden hatte und nicht einmal aufsah, als die Frau auf ihn zukam. Der Hund duckte sich erst zur Seite, als sie mit dem Rohr zuschlug. Sie verfehlte den Hund. Der Hund jaulte auf und sprang zurück, aber Anna traf ihn mit einer der Latten.

Der Hund ging zu Boden. Die Latte traf ihn ein zweites Mal.

Der Hund lief jetzt gerade auf Irina zu. Diesmal traf sie den Hund mit dem Rohr, aber sie traf ihn nicht am Kopf. Der Hund fuhr herum und biss sie in den Unterarm.

Irina schrie auf und ließ das Rohr fallen. Sie ging in die Knie.

Anna und Lucia schlugen mit den Latten auf den Hund ein, sie trafen den Hund, und sie trafen Irina.

Sie war am Boden, und der Hund schnappte um sich, doch dann traf Lucia den Hund so hart, dass ihm die Hinterläufe wegrutschten. Anna, die das Rohr aus Eisen aufgehoben hatte, holte aus und erschlug den japsenden Hund.

Die junge Frau und der Mann, die die Stadt auf dem Meer gesehen hatten, hatten sich vor einem Bild kennengelernt, in einem Museum.

Sie hatten beide zufällig gleichzeitig nebeneinander vor dem Bild gestanden. Es war keines der bekannten Bilder in dem Museum. Es war keines der Bilder, die die Besucher des Museums auf dem Weg durch die großen Säle suchten und vor denen sich die Leute dann drängelten.Die junge Frau hatte plötzlich unvermittelt, ohne den Mann neben sich je zuvor in ihrem Leben gesehen zu haben, mit dem Blick auf das Bild gesagt:

– Das erinnert mich an zu Hause.

– Wie bitte?, hatte der Mann neben ihr überrascht gefragt. Was sagten Sie?

Sie wurde sich bewusst, dass sie laut mit sich selbst gesprochen hatte.

– Ich musste an meine Heimat denken, sagte sie lächelnd, ich war schon sehr lange nicht mehr da.

Sie hatten sich angesehen und gelacht.

Das Bild hieß: »Die Brüder«.

Auf dem Bild sah man eine Werkstatt, in der zwei Männer standen. Die beiden Männer waren offensichtlich Zwillinge.

Die junge Frau und der Mann vor dem Bild fingen an, sich zu unterhalten. Sie sprachen und sprachen. Später liefen sie gemeinsam durch die halbe Stadt.

Sie blieben zusammen. Sie hatten sich verliebt, auf den ersten Blick. Sie war jünger als er.

Ein Jahr später sagte die junge Frau, dass sie nach Hause fahren müsse, ihr Großvater sei krank, er werde bald sterben.

Sie bat ihren Freund mitzukommen, komm mit, nur für ein paar Wochen. Sie hieß Isabel, er hieß Philipp.

Die Reise war schwierig. Isabel und Philipp blieben zweimal auf der Strecke wegen Maschinenschäden hängen. Eine Nacht verbrachten sie in einer Wartehalle ohne Fenster, und in einer anderen Nacht schliefen sie unter freiem Himmel, auf einem verbrannten Streifen Gras neben einer Betonpiste. Die Reise dauerte am Ende fast vier Tage. Schließlich standen sie an einem Bahnhof, nur noch drei Stunden von der Stadt entfernt, aber es ging kein Zug, in den nächsten vier Tagen gebe es keinen Zug, hieß es, der nächste Zug fahre erst in der kommenden Woche.

Es sprach sie ein Mann an, der ein Auto hatte und der in ihre Richtung fuhr. Der Mann nahm gegen Geld Leute mit.

Sie fuhren mehrere Stunden, bis sie der Wagen an einer Stelle an der Küstenstraße absetzte.

Dort an der Küstenstraße warteten Isabel und Philipp, bis ein überfüllter Bus von den Dörfern kam, der sie in die Stadt brachte. Aus einem Kofferradio neben dem Fahrer kam laute Musik. Von der Haltestelle in der Stadt liefen sie mit ihrem Gepäck zu Fuß weiter.

Am nächsten Tag fuhren sie mit Isabels Mutter hinaus zu den Stromschnellen, das war Maria, die Lehrerin.

Am Tag danach saßen Isabel und Philipp schon früh am Morgen auf den Felsen am Meer.

Marias Mutter hieß Ruth. Ihr Vater hieß Mario. Mario war krank, schon lange.

Mario und Ruth hatten drei Töchter: Maria, Vera und Clara.

Maria arbeitete als Lehrerin, aber früher war sie einmal Anwältin gewesen. Vera war Ärztin, sie arbeitete in dem kleinen Krankenhaus zwischen den Wohnblöcken an der Neuen Hauptstraße, manchmal zwanzig Stunden am Stück. Clara arbeitete in der Verwaltung der Raffinerie. Clara hatte Wirtschaft und Sprachen studiert.

Es war später Sonntagvormittag, ein heißer Tag.

Mario war schon zurück ins Haus gegangen. Der Fernseher lief. Ruth stand noch auf der Straße und sah den Wagen nach, die ihre Tochter wegbrachten.

Die Straße hatte keinen Namen, oder: Sie hatte noch keinen Namen, aber weil es keine Straße ohne Namen gibt, nannte man die Straße seit langem die »nicht fertige Straße« oder auch »Kilo 14«, das kam von Kilometer 14.

Die »nicht fertige Straße« war eher eine Piste als eine Straße, rotbraune Erde, Steine, dazwischen Gras.

Die Polizeiwagen fuhren diese Straße hinunter, bogen dann ab auf eine Schotterstraße mit tiefen Schlaglöchern und nahmen danach die breite, betonierte große Straße, die Neue Hauptstraße. Sie fuhren an der alten Markthalle vorbei und am großem Speicher, an den leeren Cafés und Trinkhallen, an den Ständen, an denen billige Haushaltswaren verkauft wurden, auch heute, am Sonntag, da gab es Batterien und Armaturen, Dichtungsringe, Töpfe, Siebe. Die Wagen fuhren an den Imbissbuden vorbei und an der Eisdiele.

Sie überquerten die eiserne Brücke und fuhren auf der geraden Landstraße durch die Ebene in Richtung des Meeres bis zur Küste, und dann fuhren sie immer an der Küste entlang.

Maria blickte auf das Meer, während sie die Küstenstraße entlangfuhren. Sie dachte an ihre Eltern und an ihre Tochter Isabel, die erst vor zwei Tagen nach einer weiten Reise angekommen war, mit ihrem Freund, und sie dachte an ihren Mann, Toni.

Es war inzwischen Sonntagmittag, niemand war unterwegs, kein Wagen, kein Bus, kein Lastwagen, kein Karren, der ihnen entgegenkam.

Es war heiß, und der Himmel hatte sich zugezogen.

In der Mitte der Brücke gab es einen Posten, der die vorbeifahrenden Fahrzeuge kontrollierte.

Die Brücke bestand aus tonnenschweren Gitterrosten, die auf Stahlträgern lagen, und als die Wagen mit Maria über die Brücke fuhren, schlugen die schweren Metallgitter auf die Träger der Brücke.

Unterhalb der Brücke standen ein paar wenige einfache Holzhäuser. Früher hatten hier Fischer gewohnt, aber die meisten Fischer waren von hier weggezogen.

In einem dieser Häuser am Wasser lebte eine Frau. Die Frau lebte allein. Maria hatte sie einmal verteidigt, als sie noch Anwältin gewesen war.

Die Frau hieß Nadja. Sie war dabei, ein Stück Dachpappe außen an die Holztür ihres Hauses zu nageln, als Schutz gegen den Regen. Sie hatte die Dachpappe am Tag zuvor am Straßenrand gefunden. Sie nagelte die Dachpappe an die Holzplanken der Tür, als die Wagen die Brücke überquerten. Sie hörte, wie die Gitter auf die Träger der Brücke schlugen, und sah kurz hinauf. Sie konnte nicht sehen, wer da oben die Brücke überquerte, aber sie erkannte an dem Schlagen der Gitter, dass es eine Wagenkolonne sein musste, Polizei, denn die Fahrzeuge waren auf der Brücke nicht langsamer geworden.

Hinter dem kleinen Haus trieben zwei an einen Pfahl gebundene Angelschnüre mit Haken in der langsamen Strömung des Flusses.

Mario und Ruth waren seit über fünfzig Jahren zusammen.

Mario war weit über sechzig, und er war krank, aber er ging trotzdem weiter jeden Tag außer sonntags zur Arbeit. Er hatte sein Leben lang am Bahnhof gearbeitet. Er konnte nicht aufhören.

Er hatte als einfacher Gleisarbeiter angefangen, und dann hatte er Rangierloks gefahren. Später verlud er die Ladungen der Frachtzüge, er wurde Kranführer, denn er hatte gute Augen und eine ruhige Hand, obwohl er trank. Die Arbeit auf den Loks hatte ihm gefallen, besser als die Arbeit als Kranführer, aber als Kranführer wurde er besser bezahlt, vor allem nachts.

Er hatte seine Frau kennengelernt, als er noch Gleisarbeiter war. Mario war siebzehn gewesen, und Ruth sechzehn. Sie bekamen drei Kinder, drei Mädchen.

Sie hatten kein Geld. Sie schliefen viele Jahre lang zu fünft in einem Zimmer. Die Familie seiner Frau sprach nicht mit Mario. Ruths Familie hatte selbst kaum Geld, aber die Familie hielt trotzdem viel auf ihre Herkunft. Man hielt sich für etwas Besonderes, nicht zuletzt, weil eine jüngere Schwester von Ruths Großmutter einst einen reichen, verwitweten Kaufmann geheiratet hatte. Der Sohn dieser Großtante und des Kaufmanns war Richter geworden. Er war Ruths Taufpate, aber Ruth und er kannten sich nicht, sie waren sich in ihrem gesamten Leben nur am Tag von Ruths Taufe begegnet und danach nie wieder, obwohl sie in der gleichen Stadt lebten.

Wenn nachts die Frachtzüge mit den schweren Maschinenteilen für die Raffinerie oder die Fabriken kamen, wurden sie sofort verladen. Das war die Regel: Nichts bleibt auf der Schiene.

Diese Frachtzüge kamen oft unangekündigt, sie fuhren außerhalb des Fahrplans, wenn nachts die Schiene frei war, und dann musste alles sehr, sehr schnell gehen.

Mario bewegte im Licht der Scheinwerfer mit dem Kran die tonnenschweren Container über den Köpfen der Arbeiter und Hilfsarbeiter. Die Hilfsarbeiter waren oft halbbetrunken, es kam zu Unfällen. Es wurde geflucht.

– Wenn wir einen Hafen hätten.

– Was würde das ändern?

Das Abladen der Container mit den Teilen für die Fabriken und die Raffinerie musste bis vier Uhr morgens geschehen. Wenn ein Zug bis um vier Uhr früh nicht wegkam, blieb er hier bis zur nächsten Nacht liegen, und das durfte nicht passieren.

Ruth war nicht zurück ins Haus gegangen. Sie hatte den Wagen nachgesehen, bis sie sie nicht mehr sehen konnte. Sie hatte die Leute vor den Häusern gesehen und die Leute auf den Balkonen und an den Fenstern der Wohnblöcke.

Hundegebell, Hühner auf einem Flecken Grün zwischen den Häusern. Der im Haus laufende Fernseher, Stimmen, Musik.

Es begann mit einem Mal, heftig zu regnen.

– Hey, rief Mario vor dem Fernseher, als es anfing zu regnen, aber er stand nicht auf. Ruth blieb draußen stehen.

Victor, ihr Enkel, der Sohn ihrer zweiten Tochter Vera, kam mit einer großen Plastiktüte über dem Kopf im Regen die Straße hinuntergerannt. Er kam von der Arbeit in dem neuen Hotel.

Victor redete unter der Plastiktüte auf seine Großmutter ein. Er sagte ihr, dass sie nicht draußen im Regen stehen bleiben könne.

Der Regen prasselte auf die schwarze Tüte, die er über seine Großmutter und sich hielt, und lief ihm den Rücken hinunter. Schließlich führte Victor Ruth ins Haus.

Isabel und Philipp, die die schwimmende Stadt gesehen hatten, liefen am Meer entlang, bis sie die Mündung des Flusses erreichten. Sie trafen auf dem Weg auf keinen Menschen. Sie liefen am Ufer des Flusses entlang stromaufwärts.

Der Fluss zog langsam durch die Ebene, zog durch die großen Felder, zog an den Fabriken, an der Raffinerie und an dem Stahlwerk entlang und an der Stadt vorbei und dann zum Meer.

Weiter südlich, weiter im Landesinnern gab es eine Stelle, an der der Fluss klar und schnell war, aber hier nahe der Mündung war der Fluss träge und breit und tiefgrün.

– Man nennt diese Stelle den Blinden Mund, sagte Isabel. Hierher kommen Verliebte, sie werfen Blumen in den Fluss, das bedeutet, dass sie von da an ein Paar sind.

Sie warf eine Blüte in den Fluss.

– Schön, oder?

In einer Stunde würden sie an der eisernen Brücke sein, und von dort war es nicht mehr weit bis in die Stadt. Der Himmel hatte sich zugezogen. Es begann mit einem Mal, heftig zu regnen.

Gewitter in der Ebene waren gefährlich, das wusste Isabel seit ihrer frühesten Kindheit. Sie suchten Schutz. Sie liefen jetzt nicht mehr am Fluss entlang, sondern quer durch das Dickicht und durch die Felder. Anfangs sahen sie noch die sich am Himmel verzweigenden Blitze, dann aber fiel der Regen so dicht, dass sie nichts mehr sehen konnten.

Isabel und ihr Freund rannten durch ein hochgewachsenes Feld, der Regen schlug auf die großen Blätter der Pflanzen.

Sie fanden eine Hütte. Hier suchten sonst die Landarbeiter in der Mittagspause Schatten, oder sie suchten Schutz vor Gewittern, aber es war niemand hier, denn an diesem Tag arbeitete niemand, es war Sonntag.

Das Dach der Hütte war aus Holz und Stroh, hier war nichts aus Eisen, nicht eine Schraube, nicht ein Nagel, damit die Blitze nicht einschlugen, aber Isabel und Philipp wussten, dass das trotzdem geschehen konnte.

Sie saßen auf der Erde, auf dem Boden der Hütte, und sahen zur Tür hinaus in den Regen.

In den Nächten danach sprachen sie vor allem über die Geräusche an diesem Tag:

über das Prasseln des Regens auf dem Feld und auf dem Dach der Hütte, über das elektrische Knistern der Blitze und den Donner, das war ein Donner gewesen, der nicht aufhörte, der immer weiterrollte und weiterrollte.

Erst später hatten sie in dem Gewitter bemerkt, dass sie nicht allein in der Hütte waren: Ein etwa fünfzehnjähriger Junge schlief zusammengekrümmt in der hintersten Ecke der Hütte. Isabel berührte den schlafenden Jungen. Der Junge schreckte auf und rannte aus der Hütte hinaus in das Gewitter. Sie riefen ihm nach, wo willst du hin, hab keine Angst, aber der Junge verschwand in dem dichten Regen.

Die Wagenkolonne war noch auf der Küstenstraße, als der Regen anfing. Es regnete so stark, dass die Fahrer nichts mehr sahen, trotz der laufenden Scheibenwischer. Die Wagen hielten an. Der Regen schlug hart auf die Dächer der Wagen und lief die Scheiben hinunter.

Die Fahrer versuchten über Funk miteinander zu sprechen, aber sie konnten nicht einmal ihr eigenes Wort verstehen. Die Frau, Maria, saß auf dem Rücksitz eines der Wagen. Neben ihr saß eine junge, dicke Polizistin in Uniform. Die Polizistin bewegte ihre Lippen, sie betete. Sie zitterte. Die Menschen hier hatten Angst vor Gewittern. In Gewittern wie diesem kamen immer wieder Menschen ums Leben. Maria hatte selbst erlebt, wie einmal ein Blitz in die alte Markthalle eingeschlagen hatte.

Maria meinte die Polizistin neben ihr auf der Rückbank zu kennen, vielleicht war sie eine frühere Schülerin von ihr. Den Fahrer und den Mann auf dem Beifahrersitz kannte sie nicht. Der Mann, der die Untersuchung geleitet hatte, Ramiel, saß in einem der Wagen hinter ihr.

Maria blickte hinaus in den Regen und sah nichts, nur ein verschwommenes Dunkelgrau, das immer wieder für Bruchteile von Sekunden von den Blitzen aufgerissen wurde.

Nach einer Stunde war das schwere Gewitter vorbei. Irina, die Mutter des fieberkranken Jungen, stand vor dem Eingang ihres Hauses. Der tote Hund lag am Rand der gegenüberliegenden Straßenseite.

– Und? Geht es jetzt besser? Sinkt das Fieber schon?, rief Anna, wie immer etwas heiser, etwas zu laut und wie oft schon mittags angetrunken.

Anna und Lucia hatten das Ende des Gewitters bei einer Freundin in einem der Häuser nebenan abgewartet.

Der Hund konnte nicht tot an der Straße liegen bleiben, aber niemand wollte ihn anfassen.

– Der Hund muss weg, hatte Irinas Mutter gesagt.

– Ich fasse ihn nicht an, hatte Irina geantwortet. Ihr rechter Arm war verbunden. Die Bisswunde tat weh.

– Was, wenn der Hund Tollwut hatte?

– Ihr habt ihn umgebracht, ihr müsst ihn begraben, sagte ihre Mutter.

– Begrab du ihn, sagte Irina.

– Ich habe ihn nicht umgebracht.

– Du hast gesagt, dass ich ihn umbringen muss.

– Ich habe gesagt, was du tun musst, um dein Kind zu retten.

Die drei Frauen gingen los, um den Hund zu begraben: Irina, Anna und Lucia.

Anna arbeitete als Putzfrau, auch bei Ramiel und seiner jungen Frau. Vor allem aber führte sie Frankie Weiss den Haushalt, das machte sie, seit sie siebzehn war. Frankie Weiss war früher einmal einer der erfolgreichsten Musiker des Landes gewesen.

Lucia arbeitete auch wie Anna als Putzfrau, aber lieber passte sie auf die Kinder der Leute im Viertel auf.

– Was soll schon passieren?, lachte Anna. Sie rauchte auf der nassen Straße. Der Hund ist tot!

– Das weiß man nie, sagte Lucia.

– Der Hund ist tot, du hast ihn selber umgebracht.

– Sag so was nicht. Außerdem hast du ihn umgebracht.

– Und jetzt?

– Und jetzt, was?

– Wohin damit jetzt?

Lucia wusste nicht, wohin damit.

Sie wollten den Hund nicht anfassen. Irina holte rosafarbene Gummihandschuhe aus dem Haus, aber sie hatte nur das eine Paar.

– Zwei Paar wären besser, sagte Anna. Sie rauchte und verzog den Mund. Sie versuchte, ein komisches Gesicht zu machen. Sie sah die Frau an, deren Junge seit zehn Tagen hohes Fieber hatte und der sterben würde, wenn das Fieber nicht bald sank. Sie wusste, dass sich nichts dadurch ändern würde, dass sie den Hund erschlagen hatten. Irina stand kurz davor, aus Angst um das Kind verrückt zu werden.

– Wir brauchen eine Schaufel. Hat jemand eine Schaufel?

– Ich frage, sagte Lucia. Ich gehe fragen.