3,99 €

Mehr erfahren.

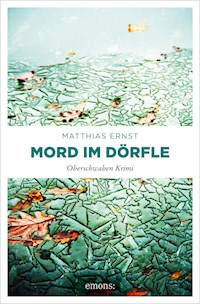

- Herausgeber: Midnight

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Eine idyllische Kleinstadt. Jeder kennt jeden. Und einer von ihnen ist ein grausamer Mörder. Zuerst ist es nur ein Vermisstenfall, in dem die Kriminalkommissarin Inge Vill ermittelt. Doch dann wird die verschwundene Lokalpolitikerin tot aufgefunden - und sie wurde vor der Ermordung offenbar gefoltert, ihre Leiche ist grauenvoll zugerichtet. Wer in der schwäbischen Kleinstadt ist zu so etwas fähig? Als kurz darauf der Rektor des örtlichen Gymnasiums verschwindet, bestätigen sich Inge Vills Befürchtungen: Sie haben es mit einem Serientäter zu tun. Inge und ihr vierköpfiges Team stoßen auf unangenehme Wahrheiten, die alles gefährden, was der Kommissarin wichtig ist: Ihre Freunde, ihre Karriere und ihr Leben.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Der AutorMatthias Ernst wurde 1980 in Ulm/Donau geboren. Bereits in seiner Jugend begeisterte er sich für Literatur und verfasste Romane und Kurzgeschichten. Nach dem Studium der Psychologie begann er eine Weiterbildung zum Psychologischen Psychotherapeuten und arbeitete in mehreren Akut- und Rehakliniken in Süddeutschland. In seinem ersten Kriminalroman »Die Spur des Jägers« verbindet er seine beiden größten Leidenschaften miteinander, das Schreiben und die Psychotherapie.

Matthias Ernst lebt und arbeitet in Oberschwaben.

Das BuchZuerst ist es nur ein Vermisstenfall, in dem die Kriminalkommissarin Inge Vill ermittelt. Doch dann wird die verschwundene Lokalpolitikerin tot aufgefunden - und sie wurde vor der Ermordung offenbar gefoltert, ihre Leiche ist grauenvoll zugerichtet. Wer in der schwäbischen Kleinstadt ist zu so etwas fähig? Als kurz darauf der Rektor des örtlichen Gymnasiums verschwindet, bestätigen sich Inge Vills Befürchtungen: Sie haben es mit einem Serientäter zu tun. Inge und ihr vierköpfiges Team stoßen auf unangenehme Wahrheiten, die alles gefährden, was der Kommissarin wichtig ist: Ihre Freunde, ihre Karriere und ihr Leben.

Matthias Ernst

Die Spur des Jägers

Kriminalroman

Midnight by Ullsteinmidnight.ullstein.de

In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

Originalausgabe bei Midnight.Midnight ist ein Digitalverlag der Ullstein Buchverlage GmbH, BerlinNovember 2015 (1)© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2015Umschlaggestaltung:ZERO Werbeagentur, MünchenTitelabbildung: © FinePic®Autorenfoto: © Susanne Marx

ISBN 978-3-95819-053-5

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.

Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Widergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

Auszug aus den ErmittlungsaktenNotizbuch des »Senfmörders«Eintrag vom 7. Juli 1996

Gewalt. Ein Mittel zum Zweck. Ein Instrument zur Erlangung eines höheren Gutes. Der Staat beharrt darauf, das Gewaltmonopol innezuhaben. Aber mit welchem Recht tut er das? Wer hat mich denn gefragt, ob ich mein Recht auf Gewaltausübung einem gesichtslosen, ineffektiven und korrupten Verwaltungsapparat übertragen möchte?

Von klein auf wurde ich im Sinne einer Gutmenschenverfassung indoktriniert, wurde mir eingebläut, dass ich den kategorischen Imperativ achten solle, jeden so zu behandeln, wie ich selbst behandelt werden wollte. Und lange Zeit war ich auch naiv genug gewesen, mich in diese Regeln zu fügen.

Doch je älter ich wurde, desto deutlicher erkannte ich, wie wenig diese Gesellschaft dazu in der Lage ist, die Zügellosen zu bändigen, die Hochmütigen in ihre Schranken zu weisen, die schwarzen Schafe auszusondern. Diese Menschen treten die Gerechtigkeit mit Füßen, und wer sie darauf hinweist, wird als feige und schwach verlacht. Diese Menschen verstehen keine andere Sprache als die Sprache der Gewalt.

Gewalt erzeugt Gegengewalt. Das mag stimmen. Aber nur so lange, bis die Gewalt einer Seite so groß wird, dass sie die andere Seite vollständig bricht. Doch leider schreckt die Gesellschaft davor zurück, in dieser klaren und eindeutigen Sprache mit ihren schwarzen Schafen zu sprechen.

Und genau aus diesem Grund sind Menschen wie ich die wichtigsten Diener der Gesellschaft. Wir, die wir uns bewusst von den Regeln des Zusammenlebens verabschieden, uns zu Außenseitern machen, verstoßen und geächtet für unser doch so notwendiges Tun.

Ich habe mich dazu entschieden, es nicht mehr widerstandslos hinzunehmen, wenn Schwächere zum Vorteil der Stärkeren missbraucht werden. Ich werde da sein, ein namenloser Rächer. Ich werde meine Pflicht erfüllen, koste es mich, was es wolle.

Die letzte Stunde im Leben des Stefan RuppSonntag, 5. Mai 1996

Die Geschichte, die ich erzählen soll, beginnt mit dem Mord an Stefan Rupp. Er ist der einzige aller Getöteten, den ich nie persönlich getroffen habe, weder tot noch lebendig. Ich kenne ihn aus den Ermittlungsakten, aus den Schilderungen seiner Angehörigen, von alten Fotos − und aus den Aufzeichnungen seines Mörders.

Dort wird er als ein brutaler Schläger und Mobber beschrieben, der nichts in seinem wohlgestalteten Kopf hatte als Sport, fiese Späße und Mädchen. Ein Mädchen vor allen anderen. Und dieses Mädchen sollte ihm den Tod bringen.

Seine Familie und seine Freunde sprechen anders über ihn, schildern ihn als einen intelligenten jungen Mann, dem alle Wege offengestanden hätten. Hochgewachsen und athletisch war er, mit blonden Locken und einem gewinnenden Äußeren, schlagfertig, gesellig, mit großem Freundeskreis. Ein fleißiger und begabter Schüler, der das Gymnasium mit ausgezeichneten Noten verließ mit dem Plan, an der Uni Ulm Medizin zu studieren. Nur, dass er dort nie ankam.

Ich sehe ihn vor mir, wie er an diesem verregneten Morgen im Mai vor sechzehn Jahren in seinem Elternhaus in einer oberschwäbischen Kleinstadt erwacht. Neben ihm liegt seine Freundin, eines der hübschesten Mädchen des örtlichen Gymnasiums. Sie waren am Vorabend gemeinsam im Kino gewesen und sie hatte bei ihm übernachtet, wie sie es so oft schon getan hatte. Nun, leise und vorsichtig, um sie nicht zu wecken, steht Stefan auf. Rasch zieht er sich seine Sportkleidung an, die blaue Hose mit den drei weißen Streifen, das Trikot des VfB Stuttgart, weiße Socken mit einem »l« und einem »r« für die Füße bedruckt. Laufschuhe. Er drückt seiner Freundin einen Kuss auf die Wange. Sie murmelt etwas, schläft aber beinahe sofort wieder ein. Dann verlässt er sein Kinderzimmer. Zum letzten Mal steigt er das Treppenhaus hinab, geht durch die Haustür und den Vorgarten. Ehe er losläuft in Richtung Wald, betätigt er die Zeitnahme seiner Laufuhr, so wie er es jeden Morgen tut.

Er folgt dem schmalen Feldweg, der das Wohngebiet am Rand der kleinen Stadt bald verlässt, um über eine dunkelgrüne, löwenzahngepunktete Wiese dem nahen Wald zuzustreben. Stefan Rupp schreitet weit aus, seine kräftigen, federnden Schritte hinterlassen Spuren im weichen Kies des Weges. Am Waldrand angekommen, hält er nicht an, läuft einfach weiter zwischen die Bäume, ohne Argwohn oder Angst.

Er liebte das Laufen, gab seine Mutter dem vernehmenden Kollegen zu Protokoll. Bereits mit achtzehn Jahren hatte er auf seinen ersten Marathonlauf trainiert, den er mit einer sehr guten Anfängerzeit absolvierte. Täglich war er unterwegs gewesen, immer in den Morgenstunden, weder Wind noch Regen oder Schnee hatten ihn abschrecken können. Man habe die Uhr nach ihm stellen können, sagte der Bauer aus, an dessen Wiese Stefan jeden Morgen um fünf nach sechs Uhr vorübergejoggt war.

Es ist unwahrscheinlich, dass Stefan Rupp den dünnen durchsichtigen Nylonfaden sieht, der an einer schmalen Stelle des Weges zwischen zwei Baumstämmen gespannt worden ist. Der Abdruck seines Körpers im weichen Morast deutet darauf hin, dass er der Länge nach zu Boden gefallen ist und sich dort mit beiden Armen abgefangen hat. Ob sein Gesichtsausdruck nach dem Sturz eher erstaunt oder erschrocken gewesen ist, ist schwer zu beurteilen. Er hat jedoch wenig Zeit, Ursachenforschung zu betreiben, denn der erste Schlag des Angreifers trifft ihn, unmittelbar nachdem er zu Boden gegangen ist.

Der wohlgezielte Hieb mit einem stumpfen Gegenstand, möglicherweise einem Baseballschläger oder einer alten Zaunlatte geführt, zerschmettert ihm die linke Kniescheibe. Geistesgegenwärtig reißt er die Arme vors Gesicht, um seinen Kopf zu schützen, doch der zweite Schlag trifft mit ungeheurer Wucht auf seine Unterarme und bricht die Knochen dort wie dürre Äste. Der dritte Hieb knallt gegen seine rechte Schläfe und muss eine leichte Benommenheit zur Folge gehabt haben.

Ob er seinem Mörder nun in die Augen sehen konnte, war lange ungewiss. Die Aufzeichnungen des Verrückten verraten es uns, verraten uns, wie gründlich der Anschlag vorbereitet, mit welcher Gewalt er ausgeführt wurde und mit welch perverser Befriedigung der Mörder jede Sekunde davon genoss. Sie verraten uns, wie er seinem Opfer mitteilte, dass er zu sterben habe, weil er ihm die Liebe seines noch kurzen Lebens gestohlen habe, warum Stefan deswegen büßen müsse und auch seine Freundin, das treulose Miststück.

Stefan erkennt seinen Mörder zunächst nicht, stammelt: »Warum?«, und dann überrascht: »Du? Aber das ist Ewigkeiten her.«

»Ein ewiges Paradies für dich, eine ewige Hölle für mich«, stößt der Verrückte die lange vorbereiteten, dramatischen Racheworte hervor, dann schlägt er Stefan ins Gesicht, wieder und wieder, zerstört seine ebenmäßigen Züge, bricht ihm den Schädel, einmal, zweimal, lässt erst von ihm ab, als Blut und Hirn auf den Waldboden spritzen.

Ein Dackel erschnüffelt die grausam zugerichtete Leiche, ein panisches Frauchen alarmiert die Polizei, eine kleine Stadt ist am Boden zerstört. Und jahrelang fehlt jede Spur eines Motivs, geschweige denn eines Mörders.

Ich fand ihn, fand sein Motiv. Und doch empfinde ich nicht einen Hauch von Stolz, wenn ich diese Worte niederschreibe. Ich habe den Fall gelöst und doch nichts dabei gewonnen.

Denn was ist aus der jungen, aufstrebenden Kriminalhauptkommissarin geworden, die kurz davor stand, sich offiziell und nicht mehr nur vertretungsweise Dezernatsleiterin nennen zu dürfen? Ist sie befördert worden? Hat sie einen Orden dafür bekommen, dass sie ihre Gesundheit und ihr Leben aufs Spiel gesetzt hat, um einem durchgeknallten Psychopathen das Handwerk zu legen? Darf sie sich im Licht ihres strahlenden Ermittlungserfolges sonnen?

Die Wahrheit ist beinahe zu bitter, um sie aufzuschreiben: Depressionen, Panikattacken, Albträume. Der Fall ist gelöst, aber zu welchem Preis? Ich bin ein psychisches Wrack, bekomme kaum meinen Alltag gebacken, geschweige denn, dass ich diensttauglich wäre. Und wenn Rudi, mein Chef, mir nicht die Pistole auf die Brust gesetzt und mir gedroht hätte, mich ins Archiv zu versetzen, wenn ich nicht bald in Therapie ginge, hätte ich mich nie im Leben in diese gottverlassene psychosomatische Klinik im hintersten Winkel des Schwarzwalds einweisen lassen.

Aber der Reihe nach …

Dienstag, 9. Oktober 2012Rehaklinik »Wiesenruh«, Schwarzwald

Die Therapeutin hat leicht reden:

»Versuchen Sie doch einmal aufzuschreiben, was geschehen ist. Seit Monaten fahren die Erinnerungen an dieses Ereignis in Ihrem Kopf Geisterbahn und Sie können nichts tun, außer zuzuschauen und sich zu gruseln. Übernehmen Sie doch einmal die Kontrolle, schreiben Sie das Drehbuch für den Film in Ihrem Kopf!«, hatte mir Frau Schwiers am Ende des Aufnahmegesprächs vorgeschlagen.

Und da Inge schon immer ein braves und folgsames Mädchen gewesen ist, hat sie sich gleich nach dem Abendessen in ihrem Einzelzimmerchen, Haus »Vogesenblick«, Nr. 117, an den Schreibtisch gesetzt und vier DIN-A4-Seiten mit − nun mit was denn eigentlich? − vollgeschrieben.

Okay, die Beschreibung des Mordes an Stefan Rupp habe ich einigermaßen hinbekommen, aber das war ja auch nur Copy-and-paste aus den Ermittlungsakten.

Doch nun komme ich nicht mehr weiter. Denn jetzt geht es ums Eingemachte. Um meine eigenen Erlebnisse. Nicht um Akteneinträge oder Zeugenaussagen. Es geht um mich, um alles, was ich in diesen vier Tagen im Juni durchmachen musste.

Ich habe keinen Plan, wie ich es anstellen soll, diesen ganzen Mist aufzuschreiben. Bin ich denn eine verdammte Drehbuchautorin, oder was? Womit soll ich denn beginnen? Wann soll ich beginnen? Was ist überhaupt geschehen?

Das sind Fragen, die ich mir in den letzten Monaten gerade eben nicht gestellt habe.

Ich soll also alles hochholen, was ich wochenlang einfach nur vergessen wollte, es in Buchstaben und Worte packen und auskotzen? Ich sträube mich dagegen. Es widerstrebt mir, auch nur daran zu denken, was geschehen ist. Andererseits: Selbst wenn ich es mit aller Kraft vermeide − die Bilder holen mich ein, ob ich wach bin oder ob ich schlafe.

Dabei sieht ein rationaler Teil von mir den Sinn der Übung durchaus ein. Wenn nicht jetzt, wann dann? Hier bin ich sicher, hier habe ich Fachleute um mich, Ärzte, Psychologen, Pflegepersonal. Und hier habe ich keinerlei Ablenkung, mit der ich mich wegballern oder einlullen könnte.

Wie leicht es doch ist, um den heißen Brei herumzureden. Ich könnte fortfahren mit einer Erörterung darüber, ob ich meine Erinnerungen nun aufschreiben soll oder nicht. Oder ich könnte zehn Seiten über die Wunder des herbstlichen Schwarzwalds schreiben, könnte die Klinik beschreiben, die mehr von einem Kurhotel als von einem Krankenhaus hat. Könnte meine Therapeutin beschreiben, Frau Schwiers, eine sauberes Hochdeutsch mit westfälischem Einschlag sprechende Mittfünfzigerin mit funkelnden grünen Augen hinter einer kunterbunten Brille.

Was ich stattdessen tun sollte? Mich in den Juni dieses Jahres zurückversetzen. Und einen Blick in die Ermittlungsakten werfen, vor allem in sein Notizbuch. Vielleicht hilft mir das, endlich zu verstehen, wer denn hier der eigentliche Verrückte ist: der »Senfmörder« oder ich.

Also, Inge, der Worte sind genug gewechselt: Lass endlich Taten folgen!

Mittwoch, 6. Juni 2012Polizeidienststelle Feigenbach08.30 Uhr

Der 6. Juni 2012 war ein regnerischer Mittwoch, zu kalt für Anfang Juni. Mich fröstelte, als ich am Parkplatz der Dienststelle aus meinem Alfa stieg. Zum ersten von mehreren Malen an diesem Tag sollte mir der Gedanke kommen, dass ich doch lieber eine wärmere Jacke hätte einstecken sollen.

An der Pforte saß Toni. Er grüßte mich mit einem kurzen Nicken. Ich nickte zurück. Keine Weihnachtsfeier ohne Tonis Annäherungsversuche. Was der Alkohol nicht alles aus Menschen machen kann!

Ich bog ums Eck und wäre beinahe frontal mit Markus zusammengestoßen, der einen ungeheuren Aktenstapel auf seinen dünnen Ärmchen balancierte. Erschrocken fuhr er zusammen, woraufhin der Stapel sich bedenklich nach links neigte. Ich legte meine Hand auf die obersten beiden Ordner und stabilisierte dadurch den Turm ein wenig.

»Puh, das war knapp, Chefin«, murmelte Markus und atmete eine für seine geringe Körpergröße und Fülle erstaunlich große Menge Luft aus.

Meine Mundwinkel begannen unwillkürlich zu zucken. An diese Anrede würde ich mich erst noch gewöhnen müssen. Es war erst mein dritter Tag als kommissarische Leiterin des Dezernats für Verbrechen gegen Leib und Leben, kurz DVLL oder Dezernat II genannt, und diese neue Rolle fühlte sich noch äußerst ungewohnt an.

»Ich hoffe, du bist damit auf dem Weg von deinem Büro ins Archiv und nicht umgekehrt«, erwiderte ich, Böses ahnend.

Er schüttelte den Kopf.

»Ich dachte, es könnte Sinn machen, die Vermisstenfälle der letzten zehn Jahre nach Ähnlichkeiten mit dem Fall Annette Rieger durchzusehen«, sagte er und der eifrige Unterton in seiner merkwürdig hohen Stimme deutete an, dass er im Begriff stand, hoch qualifizierte Ermittlungsarbeit zu leisten. Markus liebte es, stundenlang in Akten zu stöbern.

Ich klopfte ihm auf die Schulter und sagte:

»Na dann, viel Erfolg! Gib mir bitte sofort Bescheid, wenn du irgendetwas findest, was wir an die Pressemeute verfüttern können. Du weißt ja, wie die uns wegen der Rieger ans Bein pinkeln.«

»Geht klar, Chefin«, erwiderte Markus und wankte davon.

In meinem Büro angekommen, stellte ich zunächst meine Handtasche neben den Schreibtisch und drehte dann die Heizung auf drei, ehe ich mich in voller Montur in meinen ledernen Chefsessel setzte. Vielleicht würde ich mich schneller an die Rolle der kommissarischen Dezernatsleiterin gewöhnen, wenn ich es mir in einem entsprechenden Möbelstück bequem machte?

Ich schaltete den PC an, ein Stoßgebet an das Schicksal auf den Lippen, dass es mich doch bitte davor bewahren sollte, eine Mail von Rudi in meinem Posteingang vorzufinden. Doch das Schicksal war, ist und bleibt eine launische alte Dame, denn es lachte mir in Form einer Mail mit dem Betreff »Dringend: Sofort lesen!!!« und dem Absender »Heckenberger, Rudolf« schallend ins Gesicht. Leise seufzend öffnete ich die Datei.

Liebe Frau Vill,

bitte melden Sie sich sofort nach Dienstantritt bei mir. Es geht um den Fall Rieger. Da muss etwas vorangehen! Die öffentliche Meinung sitzt mir im Nacken. Sie verstehen schon.

Mit freundlichen Grüßen

Rudolf Heckenberger, Kriminaldirektor,Leiter der Polizeidienststelle Feigenbach

Ich seufzte noch einmal. Das konnte nicht warten. Schweren Herzens erhob ich mich aus dem Sessel und trat aus meinem schon langsam wärmer werdenden Büro hinaus in den zugig-kühlen Gang. Ich nahm den Aufzug in den zweiten Stock und betrat das Vorzimmer des Dienststellenleiters. Eleonore Wiesenbräu, die Chefsekretärin, warf mir mit ihren riesigen, von der unförmigen Brille grotesk vergrößerten Augäpfeln einen unfreundlichen Blick zu. Sie sah aus wie einer dieser Mikrowellenfrösche kurz vor dem Platzen.

»Der Chef wartet bereits«, sagte sie und zog dabei das »e« in Chef in die Länge wie geschmolzene Emmentalerfäden auf einem Teller Kässpätzle. Ich nickte ihr zu, ging an ihr vorüber und klopfte an die ledergepolsterte Tür von Heckenbergers Büro. Das hier erinnerte mich stets an eine klassische James-Bond-Kulisse, nur, dass Rudi nicht M war und dass Eleonore Wiesenbräu nicht im Entferntesten Gemeinsamkeiten mit Miss Moneypenny vorzuweisen hatte. Mich selbst ein wenig wie 007 zu fühlen, half jedoch in derartigen Situationen erstaunlich gut.

Als ich das geräumige Büro meines Vorgesetzten betrat, stand Rudi Heckenberger an einem der auf die Straße gerichteten Fenster. Mit der riesigen rechten Hand hielt er sein darin beinahe verschwindendes Smartphone ans Ohr, während er mit der Linken wild gestikulierte.

»Nein, da bleibe ich hart, den Mercedes bekommst du nicht … Untersteh dich! … Nein! Das ist mein letztes Wort …«

Die Tür fiel hinter mir ins Schloss, Rudi fuhr zusammen, wandte sich rasch um, bemerkte mich und sagte barsch:

»Ich muss jetzt Schluss machen.«

Der enorme Zeigefinger seiner linken Hand bebte, als er versuchte, das rote »Auflegen«-Feld auf dem Touchscreen zu treffen. Nachdem ihm mehrere Anläufe misslungen waren, knurrte er:

»Na prima. Jetzt hat sie zuerst aufgelegt. Das Miststück.«

Er schob das Smartphone in die Tasche seines Jacketts und reichte mir seine rechte Pranke.

»Guten Morgen, Frau Vill. Unangenehme Sache so eine Scheidung. Ich hoffe, das bleibt Ihnen erspart.«

Ich erwiderte:

»Guten Morgen, Herr Heckenberger, danke, ich bin zwar auch frisch getrennt, aber es hat große Vorteile, wenn man vorher nicht verheiratet war.«

Rudi grinste mich an und bemerkte trocken:

»Seien Sie froh.«

Dann wurde seine Miene schlagartig ernst. Ich kannte ihn seit Jahren und hatte nichts anderes erwartet, aber die Geschwindigkeit des Wetterwechsels erstaunte mich dann doch.

»Dieser Vermisstenfall ist eine ungute Sache, Frau Vill. Ich hatte gestern ein kurzes, aber deswegen nicht weniger unerfreuliches Gespräch mit dem Polizeipräsidenten, der wiederum zuvor ein unerfreuliches Gespräch mit dem Landrat zu führen gehabt hatte. Beide erwarten, dass Annette Rieger schnellstmöglich wieder auftaucht. Die Frau ist schließlich nicht irgendwer, sie ist Kreisrätin. Wie kann denn so jemand spurlos verschwinden?«

Nun, in erster Linie war Annette Rieger nicht Kreisrätin, sondern ein Mensch und Menschen können nun einmal verschwinden. Doch Klugscheißereien konnte Rudi leiden wie die Pest, weswegen ich diesen Kommentar hinunterschluckte. Glücklicherweise machte ein Klopfen an der Tür jedes weitere Nachdenken über eine politisch korrektere Antwort unnötig.

Ich wandte mich um. Ohne Rudis »Herein« abzuwarten, betrat ein gut gekleideter Mann den Raum. Ich schätzte ihn auf Mitte dreißig. Er war hochgewachsen, nicht schlank, aber auch nicht dick, hatte kurze braune Haare. Hinter einer randlosen Brille waren wachsame blaue Augen damit beschäftigt, die Situation zu erfassen.

»Ah, Herr Fink, schön, dass Sie es einrichten konnten«, begrüßte Rudi den Mann und an mich gewandt fügte er hinzu:

»Herr Fink verstärkt seit Montag das Team der Staatsanwaltschaft.«

Also das war der junge, neue Staatsanwalt, über den meine Kollegin Larissa gestern so ausgiebig mit einer der Tippsen vom Schreibbüro getuschelt hatte. Er trat auf mich zu und reichte mir die Hand. Sie war angenehm warm und umschloss meine eiskalten Finger mit einem festen Druck, sodass ich mir beinahe wünschte, er würde mir auch noch die andere Hand geben.

»Frau Vill leitet die Ermittlungen im Fall der vermissten Kreisrätin Annette Rieger«, stellte Rudi mich vor.

Ich spürte Finks prüfenden Blick auf mir, als er sagte:

»Dann sind Sie meine Ansprechpartnerin. Ich habe den Fall zugeteilt bekommen.«

»Na dann, auf gute Zusammenarbeit«, erwiderte ich wenig begeistert. Der Kerl sah aus wie frisch von der Uni. Ich arbeitete lieber mit Staatsanwälten zusammen, die Erfahrung hatten. Und der hier war neu. Ich konnte ihn nicht einschätzen, und das ließ meine ohnehin schon beachtliche Nervosität angesichts der Tatsache, dass ich für die Ermittlungen verantwortlich war, weiter wachsen.

»Bringen Sie uns bitte auf den neuesten Stand, Frau Vill«, bat Rudi.

»Nun, Annette Rieger, zweiundvierzig Jahre alt, geschieden, zwei Töchter im Teenageralter«, begann ich.

»Hat die Bäckerei ihres Vaters geerbt und sie zu einem mittelständischen Vorzeigeunternehmen im Bereich Biobackwaren ausgebaut. Sie ist politisch engagiert, sitzt seit zwei Jahren für die Grünen im Kreisrat.«

»Und sie ist eine furchtbare Nervensäge«, unterbrach mich Rudi barsch, forderte mich mit einer wedelnden Geste der linken Hand aber sofort auf, fortzufahren.

»Frau Rieger wurde zuletzt am frühen Morgen des 30. Mai, Pfingstmontag, gegen sechs Uhr dreißig von einer Joggerin gesehen. Die junge Frau gab an, dass sie den Feldweg am Weidenbach entlanggelaufen sei. Etwa einen halben Kilometer außerhalb der Stadt in der Nähe der kleinen Brücke, über die der Weg in den Wald abzweigt, sei sie an einer Gestalt vorbeigejoggt. Diese habe Blüten von den am Ufer wachsenden Holunderbäumen gepflückt. Sie habe in der Gestalt aufgrund deren verwuschelter Frisur und der feuerroten Brillenfassung sofort Frau Rieger erkannt, die sie von politischen Veranstaltungen her kenne. Man habe einen Gruß getauscht, und das war es dann.«

»Holunderblüten?«, fragte Rudi, sichtlich irritiert von der Vorstellung, dass es Menschen gab, die frühmorgens aufstanden, um Blüten zu pflücken.

»Für Holunderküchle. Die waren der große Renner in Riegers Biobäckerei. Sie hat doch ganz penetrant mit ihren saisonalen Angeboten geworben«, erwiderte ich und musste an die furchtbaren, von Annette Rieger selbst gesprochenen Radio-Jingles denken, in denen sie mit ihrer schwäbelnden Quietschestimme den »kulinarischn Höchschdgenuss aus rägionaler, nachhaldiger und absolud biologischer Härschdellung« anpries.

Rudi verzog das Gesicht.

»Mit Süßspeisen können sie mich jagen. Und seit diesem Augenblick fehlt jede Spur von ihr?«, fragte er.

Ich nickte.

»Leider hat ein heftiges Gewitter am späteren Nachmittag alles vernichtet, was auch nur irgendwie kriminaltechnisch verwertbar gewesen wäre.«

»Schöne Scheiße«, murmelte Rudi. Wir schwiegen einen Moment. Ich fragte mich, was er nun wohl von mir erwartete. Oder von sich? Suchte er nach einem Geistesblitz, mit dem er mir beweisen konnte, dass er zu Recht Dienststellenleiter geworden war? Wahrscheinlich war diese Suche jedoch ergebnislos geblieben, denn er fragte lediglich:

»Und wir haben alles an Suchmaschinerie aufgeboten, was uns zur Verfügung stand?«

Ich nickte erneut.

»Eine Hundertschaft hat vier Tage nach Frau Riegers Verschwinden mehrere Quadratkilometer Gelände rund um die Stelle durchforstet, an der sie zuletzt gesehen worden war. Sechs Suchhunde waren im Einsatz, ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera. Nichts. Wir haben alle Fahndungskanäle aktiviert. Herr Steinle hat sogar Verbindung zum Fernsehen aufgenommen, spätestens heute Abend wird Frau Riegers Foto bundesweit über die Bildschirme flimmern.«

Rudi verzog das Gesicht.

»Mist. Und nun sollen es also diese Fernsehspots richten?«, fragte er wenig begeistert.

»Im Radio laufen seit gestern Vormittag Suchaufrufe, heute Abend wird ihr Bild kurz bei »Aktenzeichen XY« gezeigt, eine umfangreichere Berichterstattung war aufgrund der Kürze der Zeit nicht mehr möglich. Außerdem haben wir mehrere Fotos von ihr online gestellt«, fasste ich zusammen.

»Das bringt doch sowieso nichts«, knurrte Rudi. Ich war drauf und dran ihm zu widersprechen, sah aber rasch ein, dass eine Diskussion über moderne Fahndungsmethoden mit Einbeziehung der Medien wahrscheinlich wenig zielführend verlaufen würde. Rudi war in dieser Hinsicht ein konservativer Betonkopf.

»Da wäre ich mir nicht so sicher«, meldete sich nun jedoch Fink zu Wort, der sich bisher dezent im Hintergrund gehalten hatte.

»Fernsehberichte erhöhen die Hinweisquote dramatisch. Und wenn Frau Rieger tatsächlich diesen Grad an regionaler Berühmtheit innehat, können da durchaus gute Tipps dabei sein.«

Sein Ton war selbstbewusst und ich wartete gespannt auf die Antwort meines Chefs. Heckenberger konnte es überhaupt nicht ausstehen, wenn man ihm nicht zustimmte oder wenigstens seine Meinung hinnahm, ohne aufzumucken.

Rudis Gesicht rötete sich ein wenig, und er wollte offenbar gerade dazu ansetzen, dem Staatsanwalt zu widersprechen, als das Telefon auf dem Schreibtisch klingelte. Rudi nahm ab und meldete sich forsch mit »Heckenberger, was gibt’s?«.

Ein erneuter, schlagartiger Wetterwechsel ließ seine selbstbewusst-angenervte Miene in sich zusammenfallen wie ein Kartenhaus, das unvorsichtigerweise neben einem Ventilator aufgebaut wurde.

»Wann?«, fragte er leise.

Ein Wispern war zu hören, ich konnte die Worte jedoch nicht verstehen.

»Okay, Frau Vill ist gerade bei mir, sie wird in einer Viertelstunde am Fundort sein.«

Ein kalter Schauer lief mir über den Rücken und punktete ihn mit einer jähen Gänsehaut. Das Wort »Fundort« bedeutete nichts Gutes, insbesondere in Zusammenhang mit Rudis Schlechtwettergesicht.

Er legte auf.

»Ein Spaziergänger hat die Leiche von Annette Rieger gefunden. Oben in der Einöde am Rothölzle in einem Straßengraben.«

Er senkte die Stimme, sodass es beinahe so klang, als ob er flüstere.

»Sie muss übel zugerichtet worden sein. Der Kerl, der sie gefunden hat, wird gerade notfallbetreut.«

Ich schluckte. Der Boden schwankte ein wenig. Nun wird es ernst, Inge.

»Dann ist es jetzt ein Tötungsdelikt«, sagte Fink, dem offenbar auch nicht mehr dazu einfiel, als das Offensichtliche zu bemerken.

»Ich werde sofort hinfahren. Soll ich Sie mitnehmen?«, fragte ich Fink.

Er nickte.

»Da wäre ich Ihnen sehr dankbar, ich kenne mich in Feigenbach leider noch nicht so gut aus und würde wahrscheinlich erst Stunden nach Ihnen am Fundort eintreffen.«

»Ihr Team ist bereits unterwegs«, sagte Rudi und fügte an Fink gewandt hinzu: »Ich möchte gerne noch kurz alleine mit Frau Vill sprechen.«

»Ich werde im Vorzimmer auf Sie warten«, erwiderte der Staatsanwalt, nickte zunächst mir, dann Rudi zu und verließ das Büro.

Rudi schaute mich an. Sein Blick war ernst und eindringlich.

»Inge«, sagte er in beinahe beschwörendem Tonfall, »das ist Ihre Chance, schnappen Sie den Verrückten, der das getan hat, und wir streichen das ›kommissarisch‹ in ›Leitung des Dezernats II‹.«

Noch ein Schlag in den Magen. Heißes Feuer in meinen Eingeweiden. Der Boden schwankte noch mehr als zuvor. Schwindel. Übelkeit.

»Aber … was … was ist mit Heiner Fendl?«, stotterte ich mehr, als dass ich fragte.

»Ich habe gestern mit ihm telefoniert. Der Krebs ist zurück. Die Ärzte geben ihm eine Überlebenschance von zehn Prozent.« Kurze Pause. »Auf ein Jahr bezogen. Heiner kommt nicht zurück. Sie haben sich seine Position erkämpft. Es gibt viele, die Sie darum beneiden. Beweisen Sie mir, dass Sie es verdienen, das Dezernat zu leiten.«

Er nickte mir kurz zu. Ich wandte mich um. Auf weichen Knien ging ich zur Tür und trat hinaus ins Vorzimmer.

Auszug aus den ErmittlungsaktenNotizbuch des »Senfmörders«Eintrag vom 4. Juni 1990

Liebes Tagebuch!

Schreibt man das so? Oder doch lieber »An mein Tagebuch«? Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe auch niemanden, den ich deswegen fragen könnte. Darum schreibe ich ja Tagebuch. Ich muss etwas loswerden, was ich meinen Eltern nicht sagen kann. Geschwister habe ich keine. Und Freunde … Ich komme mit zwei, drei Jungs aus meiner Klasse schon klar, aber Freunde sind das nicht. Sie sind halt diejenigen, die nicht mitmachen, wenn die anderen mich in der Pause auslachen, weil ich Hochwasserhosen trage. Aber das macht sie nicht zu meinen Freunden.

Ich habe niemanden. Nur dieses Heft. Wie erbärmlich. Aber besser als gar nichts. Vielleicht hilft es mir irgendwie weiter, den ganzen Mist aufzuschreiben, der mir das Leben so schwer macht.

Also, liebes Tagebuch. Dann werde ich Dir ab sofort mein Herz ausschütten. Und wehe, Du hörst mir nicht zu. Dann verbrenne ich Dich und werfe Deine Asche in den Fluss.

Mittwoch, 6. Juni 2012Einöde Rothölzle09.20 Uhr

Als ich Rudis Büro verließ, schwirrte mir der Kopf. Traurigkeit, Freude, Ehrgeiz, Stolz, Wut und Sorge mischten sich zu einem explosiven Gebräu, und ich befürchtete, dass die nächste Migräneattacke nicht allzu lange auf sich warten lassen würde.

Ich atmete tief durch und versuchte, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren: Die anstehende Ermittlungsarbeit. Nach einigen Augenblicken fand ich das lose Ende des roten Fadens in meinem Kopf wieder, und während ich an der misstrauisch dreinblickenden Eleonore Wiesenbräu vorübereilte, war ich in Gedanken bereits unterwegs zum Fundort. 007 auf dem Weg, die Welt zu retten − oder unterzugehen. Wie nahe beides zusammenhängen sollte, konnte ich damals nicht ahnen.

Der Staatsanwalt erwartete mich nicht im Vorzimmer, sondern auf dem Gang. Wahrscheinlich hatte er bereits genug Kontakt mit Eleonore der Fürchterlichen gehabt, um auf weitere Fragen vom Typ »Und welches Aftershave benutzen Sie denn?« oder »Mögen Sie süße Katzenvideos aus dem Internet?« verzichten zu können.

»Ich muss noch ein paar Dinge aus meinem Büro holen«, sagte ich.

Er nickte und folgte mir in das Erdgeschoss.

»Üble Sache«, murmelte er, nachdem wir ein paar Schritte gegangen waren.

»Das können Sie laut sagen«, erwiderte ich.

»Üble Sache«, wiederholte er etwas lauter. Ich zog die Augenbrauen nach oben und wandte mich ihm zu. Er lächelte mich an. Ein kleiner Scherzkeks also.

»Kannten Sie die Tote persönlich?«, fragte er.

»Flüchtig. So wie wahrscheinlich jeder hier in Feigenbach«, antwortete ich. »Sie war in unserem braven Provinzstädtchen so etwas wie ein bunter Hund.«

»Das wird ganz schön große Wellen schlagen«, murmelte Fink. Er klang nachdenklich. Ich beneidete ihn nicht. Sein dritter Arbeitstag hier und dann so etwas.

»Das hätten Sie sich zum Einstieg wohl auch anders gewünscht«, bemerkte ich.

Er zuckte mit den Schultern.

»Na ja, wenn wir das zu aller Zufriedenheit über die Bühne bringen, haben wir wohl beide etwas davon.«

Ich stutzte. Wusste oder ahnte er etwa, was mein Chef mir gerade eben noch in Aussicht gestellt hatte? Von Rudi hätte er es sicher nicht erfahren, der war zu diskret, um einem Neuling gegenüber Interna auszuplaudern. Vielleicht hatte die Wiesenbräu wieder einmal etwas nicht für sich behalten können. Ich überlegte, ob ich ihn direkt fragen sollte, wie er das jetzt gemeint habe, entschied mich dann aber dagegen und erwiderte stattdessen unverbindlich:

»Na, dann wollen wir mal.«

Ich holte meine Handtasche sowie einen Fotoapparat und das Diktiergerät aus meinem Büro. Kurz darauf passierten wir grußlos den ewig notgeilen Toni und stiegen in meinen roten Alfa.

Ich atmete noch einmal tief durch und spürte, wie mein Auto mir Sicherheit gab. Es war mein ureigenes Revier und nirgendwo fühlte ich mich wohler oder geborgener als auf dem schwarzledernen Fahrersitz meines 160-PS-Boliden. Ich ließ die Reifen ein wenig quietschen, als ich rückwärts aus der Parklücke setzte. Fink zog scharf den Atem ein. Ich unterdrückte ein Grinsen. Festhalten, Staatsanwalt!

»Kommen jetzt nicht gleich die Regionalnachrichten mit dem Aufruf an die Bevölkerung?«, fragte er und ich meinte eine Spur Unsicherheit in seiner Stimme zu hören. Ob das an meinem forschen Fahrstil lag?

Kommentarlos schaltete ich das Radio ein. Eine für oberschwäbische Verhältnisse weitgehend akzentfreie Radiosprecherstimme kündigte die Neun-Uhr-Nachrichten des Wohlfühlpop-Regionalsenders an. Ich steuerte den Wagen in Richtung Stadtrand. Die Einöde Rothölzle lag auf einem Höhenrücken, etwa fünf Kilometer außerhalb. Wir würden etwa zehn Minuten für die Strecke benötigen.

Nach den üblichen Meldungen aus aller Welt über die Eurokrise und die anstehende Fußball-EM gab der Nachrichtensprecher an den Moderator der Gute-Laune-Morgen-Show ab. Ich zuckte innerlich zusammen, diesen Mist wollte ich mir eigentlich nicht anhören. Mein Finger bewegten sich bereits in Richtung der in der Mittelkonsole bereitliegenden CDs, als der erschreckend gut gelaunte Moderator unvermittelt in einen staatstragenden Tonfall wechselte und ankündigte, dass nach dem nächsten Lied ein Bericht zum Fall der entführten Kreisrätin Annette Rieger auf dem Programm stehe. Es werde um die Mithilfe der Bevölkerung gebeten, um die beliebte Politikerin wieder mit ihren beiden Töchtern zu vereinen. Dass es dazu nicht mehr kommen würde, konnte der Radiofutzi nicht wissen.

Das nächste Lied entpuppte sich als einer dieser furchtbaren Sommer-Ohrwürmer, in dem ein Spanier mit Akkordeon-Begleitung etwas Unverständliches sang, das sich anhörte wie »Hossa! Hossa!«. Ich verzog das Gesicht und schaltete das Radio leiser.

Als wir den Stadtrand erreichten, setzte ein leichtes Nieseln ein. Ich fuhr die schmale Landstraße entlang, die die knapp hundert Meter Höhenunterschied zum Rothölzle mit teilweise brutalen Steigungen anpackte, eine beliebte Konditionsstrecke für Möchtegernrennradfahrer. Doch bei diesem Wetter blieben die Zweiräder offenbar in der Garage, denn außer uns war keine Menschenseele unterwegs.

Glücklicherweise war das Lied bald vorbei und der Gute-Laune-Moderator gab das Wort an den Chefreporter des Regionalsenders weiter, der in pathetischen Worten seine und unser aller Fassungslosigkeit ob des unerklärlichen Verschwindens der beliebten Kreisrätin Annette Rieger ausdrückte.

Ein Nachbar wurde interviewt, der sich daran erinnerte, wie freundlich sie immer gegrüßt habe, und erklärte, wie erschüttert er sei, dass sie nun so urplötzlich verschwunden sei. Das sei besonders für ihre Mädchen schlimm.

Eine »gute Freundin« der Familie gab schluchzend ein Statement der Angehörigen ab: Sie hätten kein Auge mehr geschlossen, seitdem Annette verschwunden sei. Alle wüssten sie aber genau, dass sie noch am Leben sei. Sie solle sich doch bitte so schnell wie möglich melden und nach Hause kommen.

Eine zufällige Passantin, die offenbar die Volksmeinung repräsentieren sollte, gab an, sie habe gehört, die Leiche der Kreisrätin sei wohl an einem Bahndamm gefunden worden; sie habe doch psychische Probleme gehabt und sich wahrscheinlich das Leben genommen.

Der Chefreporter merkte an, dass die Polizei dieses Gerücht bislang weder bestätigt noch dementiert habe. Dann bat er die Bürger ausdrücklich noch einmal um ihre Mitarbeit, ehe die ersten Synthie-Takte eines Achtziger-Jahre-Hits seine Abmoderation verschluckten.

Wenigstens nicht wieder so ein Hossa-Mist, dachte ich. Trotzdem war mir nach härterer Kost zumute, und ich fragte Fink, ob er etwas dagegen habe, wenn ich zu guter Musik wechseln würde. Er verneinte und ich schob eine Nirvana-CD in den Player.

Die Straße schlängelte sich durch einen dichten, sattgrünen Wald. Der Regen strömte nun in breiten Tropfenfächern vom Blätterdach herab, sodass ich den Scheibenwischer auf die höchste Stufe stellen musste. Mich fröstelte. Für Anfang Juni war es viel zu kalt und viel zu nass. Ich schaltete die Heizung ein, und das monotone Gebläse vermischte sich mit Kurt Cobains todtrauriger Stimme.

»Der perfekte Soundtrack zum Wetter«, rief Fink, der Mühe hatte, sich gegen die geballte Energie von Cobain, Novoselic und Grohl durchzusetzen. Ich nickte nur gedankenverloren und fragte mich, was uns da oben wohl erwarten würde. Ich kannte die Einöde am Rothölzle von den Sonntagsspaziergängen meiner Kindheit. Bis auf zwei Bauernhöfe, mehrere Hektar Ackerland und ein paar Feldwege gab es dort oben nicht viel. Ein guter Ort, um eine Leiche loszuwerden.

Der Wald öffnete sich auf eine flache Ebene und plötzlich färbte sich die Welt braun-grau. Der heftige Wind trieb schwere Wolken über das Land und peitschte Regenschleier über die Äcker.

Ich hielt Ausschau nach den Kollegen. Zunächst konnte ich niemanden erkennen, doch dann nahm ich in einigen Hundert Metern Entfernung ein schwaches Zucken von Blaulicht wahr.

Sie standen am Rand eines frisch durchgepflügten Ackers. Der Grasstreifen zwischen Straße und Feld war so schmal, dass die parkenden Autos beinahe bis in die Mitte der Straße ragten. Ganz vorne stand ein Krankenwagen, dahinter zwei Streifenwagen, dann folgte der Kleinbus der Kriminaltechniker, ganz am Ende der Dienstwagen unseres Dezernats.

Die rechten Reifen meines Alfas gruben sich schmatzend in den Schlamm, als ich ihn ans Ende der Reihe setzte. Ich schaltete den Motor ab. Wir stiegen aus und ich verfluchte erneut die morgendliche Wahl der Jeansjacke. Der Wind war schneidend kalt, der Regen hatte mich innerhalb von Sekunden durchnässt.

Eine kleine, untersetzte Gestalt in der vom Aussterben begriffenen grünen Polizeiuniform kam auf uns zu. Ich erkannte Polizeiobermeister Limpel. Er trug einen großen schwarzen Schirm und lächelte mir freundlich zu.

»Guten Morgen, Frau Vill, darf ich Ihnen einen Platz unter meinem Schirm anbieten?«, fragte er.

Ich lächelte zurück und hakte mich bei ihm ein. Limpel war ein erfahrener, alter Schutzpolizist, einer von der angenehmen, bescheidenen Sorte.

»Hässliche Sache«, bemerkte er knapp, als er Fink und mich zu dem hektisch im Wind flatternden Absperrband lotste.

Wenige Meter entfernt, am Rand der weiten Ackerfläche, die sich von der Straße aus endlos weit in südlicher Richtung zu erstrecken schien, konnte ich eine Gruppe von vier Kollegen erkennen. Sie bildeten einen lockeren Halbkreis um einen am Boden liegenden Gegenstand. Dieser sah aus wie ein großes, unförmiges Paket, das dick mit Folie und Pappe umwickelt worden war. Ein Mann mit einer digitalen Spiegelreflexkamera fotografierte die Umgebung des Gegenstands, während zwei Männer in weißen Schutzanzügen davor knieten und den feuchten Ackerboden nach Spuren absuchten.

Ich musste einen Fluch unterdrücken, als ein dünnes Rinnsal Regenwasser, das dem Haaransatz in meinem Nacken entsprang, mir unter den Kragen und dann den Rücken hinablief, den es mit einer unangenehm kribbelnden Gänsehaut überzog.

»Alles in Ordnung?«, fragte Limpel.

»Mistwetter«, murmelte ich und beschleunigte mein Tempo, sodass sich der Polizeiobermeister gehörig anstrengen musste, Schritt und Schirm zu halten. Ich steuerte zielstrebig auf die vier Personen zu, unter denen ich drei Viertel meines Teams erkannte.

Da war Larissa. Ihr von Natur aus blasses Gesicht war an diesem Tag noch eine Spur bleicher. Ihre hellblauen Augen waren weit geöffnet und starrten auf das seltsame Paket zu ihren Füßen.

Auch Ralf sah mitgenommen aus, was nicht nur an den himmlischen Sturzbächen lag, die seine kurzgeschorenen Haare an den kantigen Schädel klatschten, sondern auch an den angespannten Muskeln und angeschwollenen Venen, die an Gesicht und Schläfen hervortraten.

Am meisten aber erschreckte mich Raimunds Anblick. In seinen ansonsten so ruhigen, gemütlich-runden Zügen spiegelte sich ein Ausdruck ratlosen Entsetzens wider. Sein Mund war weit geöffnet, sein Blick starr auf das wirre Bündel aus Paketschnur, Klebeband und Malerfolie geheftet.

Neben Raimund stand Werner Hafner, der Leiter der Kriminaltechnik, dessen verwuschelte Künstlerfrisur ebenfalls ein Opfer des Regens geworden war. Er zog freudlos an einer Elektrozigarette und beobachtete dabei den vorsichtig um das Paket herumhuschenden Fotografen bei seiner Arbeit.

»Wo ist Markus?«, fragte ich.

»Akten sortieren?«, erwiderte Ralf wie gewohnt mit einer Gegenfrage, der jedoch der übliche ironische Biss abging.

Ich nickte. Wahrscheinlich befand sich Markus in diesem Augenblick vollkommen ahnungslos im Archivkeller des Polizeipräsidiums und suchte nach Präzedenzfällen zu Regionalpolitikerinnenentführungen.

Fink hatte inzwischen zu uns aufgeschlossen. Seine braunen Haare klebten nass an seiner Stirn und sein halblanger Sommermantel hatte sich so sehr mit Regenwasser vollgesogen, dass er am Körper des Staatsanwalts klebte wie ein Muscle-Shirt an einem untrainierten Arnold Schwarzenegger.

Ich machte ihn mit meinem Team bekannt. Die Kollegen reagierten wie erwartet. Larissa beäugte ihn interessiert, Ralf skeptisch bis feindselig und Raimund erhaben-wohlwollend. Doch wirkten sie alle dabei, als ob sie nicht ganz bei der Sache wären, als ob sie nur mit Mühe die Aufmerksamkeit von dem abziehen konnten, was da vor ihren Füßen lag. Nachdem den Formalitäten genüge getan worden war, beschloss ich, dem Unausweichlichen ins Auge zu sehen, und deutete auf das Plastikbündel:

»Handelt es sich um Annette Rieger?«

Larissa nickte.

»Der Mann, der sie gefunden hat, hat nur ihr Gesicht freigelegt, der Rest des Körpers ist noch fest verpackt.«

Ich mochte ihre dunkle Stimme, gefärbt mit dem kaum merklichen Hauch eines kasachischen Akzents, den etwas zu langgezogenen, vollen Vokalen und dem leicht rollenden »r«. Doch heute waren ihrem Timbre noch andere Nuancen beigemischt, ein Beben, ein Stocken.

Ich legte Larissa die Hand auf den Arm. Sie zitterte leicht.

»Der Mörder … er hat ihr die Ohren abgeschnitten«, fuhr sie leise fort.

»Und er hat ihr die Augen ausgestochen und die Zunge aus dem Mund gerissen«, ergänzte Raimund tonlos, den Blick nicht von dem Paket abwendend, in dem Annette Riegers sterbliche Überreste lagen.

»Und dann hat er ihr eine Senfpackung verpasst«, schloss Ralf trocken.

Mein Mund fühlte sich mit einem Mal an, als ob er mit Sandpapier ausgekleidet worden wäre. Trocken klebte meine Zunge am Gaumen. Jetzt nahm ich ihn deutlich wahr, den unverkennbaren, leicht sauren Essiggeruch von Senf.

»Senf?«, fragte ich irritiert.

Ralf nickte.

»Ihr ganzes Gesicht ist damit vollgeschmiert. Besonderes Augenmerk scheint der Täter auf die Wunden gelegt zu haben. Die Augenhöhlen sind komplett mit Senf gefüllt, ebenso die Ohren.«

»Was ist mit dem Mann, der sie gefunden hat?«, fragte ich und spürte, wie sich auch in meine Stimme ein leichtes Zittern schlich.

»Rainer Fleischer, sechsunddreißig Jahre alt, Lehrer am Gymnasium. Alleinstehend. War mit seinem Hund Gassi. Der Köter hat an dem Sack geschnuppert, Herrchen wollte ihn wegziehen, dann sind ihm die Größe und Form des Pakets doch etwas seltsam vorgekommen«, referierte Ralf trocken. Ihm schien es von allen Beteiligten am besten zu gelingen, Distanz zum Geschehen herzustellen.

»Er ist heute nicht mehr vernehmungsfähig, hat von seinem Hausarzt eine Beruhigungsspritze bekommen. Akuter Schock«, ergänze Larissa, die selbst aussah, als ob sie jeden Augenblick kollabieren würde.

»So was sieht man selbst am Gymmi relativ selten«, kommentierte Ralf.

Raimund fuhr ihn an: »Ralf, reiß dich bitte etwas zusammen!«

Ich schaltete mich ein.

»Okay, bleiben wir bitte bei den Fakten.«

Raimund warf mir einen dankbaren Blick zu und übernahm dann:

»Das Ganze hier ist ein forensischer Albtraum. Es sieht so aus, als ob der Täter sein Opfer gründlich in Malerfolie und Karton eingepackt und in seinem Auto verstaut hat, wahrscheinlich auf dem Beifahrersitz. Er fährt mit seinem Paket in die Einöde, möglicherweise am frühen Morgen, sucht einen geeigneten Ort und wirft es einfach aus dem Auto. Der Regen verwischt jegliche Reifenspur, Fußspuren gibt es sowieso keine.«

»Irgendwelche anderen Spuren, ich meine, außer an oder in dem Paket?«, fragte Fink.

Werner Hafner schüttelte den Kopf.

»Es scheint in etwa so abgelaufen zu sein, wie Kollege Steinle vermutet. Keine weiteren Spuren. Auch an dem Verpackungsmaterial konnten wir bislang noch nichts feststellen. Das werden wir aber im Labor noch genauer untersuchen. Genauso wie den Senf. Wir haben Proben genommen und werden versuchen, die Marke festzustellen. Vielleicht lassen sich Rückschlüsse darauf ziehen, wo der Täter den Senf gekauft hat. Das wird allerdings ein paar Tage dauern, befürchte ich. Wir sind dann so weit fertig.«

Er gab den beiden weiß gekleideten Männern ein Zeichen mit seiner Elektrozigarette. Diese packten ihre Utensilien zusammen und stapften davon.

»Haben wir bereits eine Todesfeststellungsbescheinigung vorliegen?«, fragte Fink.

»Die Notärztin stellt sie gerade aus, sie sitzt im Krankenwagen«, antwortete Raimund und deutete auf das Gefährt am Straßenrand.

Fink nickte und wirkte irgendwie zufrieden. Ich vermutete, dass ihm Formalien wichtig waren. Sie gaben ihm Sicherheit und beim ersten Fall an einer neuen Stelle ist Sicherheit ein Gefühl, das nicht zu unterschätzen ist.

Noch hatte ich keinen Blick auf die Leiche werfen können. Nach dem, was ich bislang über diesen Mord wusste, hatte ich auch kein allzu großes Verlangen danach. Aber es musste sein. Ich richtete meinen Blick vorsichtig auf das tote Gesicht, das von Malerfolie wie vom weißen Kopftuch einer Nonne eingefasst wurde. Es war ein fürchterlicher Anblick, gleichzeitig aber auch unglaublich grotesk. Ich erkannte Annette Rieger sofort, auch wenn ihre markanten Züge zum Teil von einer dicken, hellgrünen Schicht Senf bedeckt waren, die aussah wie eine Heilschlammmaske. Teilweise hatte der Regen zwar den Senf weggewaschen und Flecken totenbleicher Haut freigelegt. Der größte Teil des Gesichts war jedoch noch immer mit der braungrünen Masse beschmiert. Annette Rieger sah aus wie das Ding aus dem Sumpf.

Auch ihre Augenhöhlen waren mit Senf gefüllt, die Ränder mit Schlieren von schwarz-rotem Blut verklebt, ebenso die Stellen, wo einmal ihre Ohrmuscheln gewesen waren, während die Ohrlöcher selbst mit hellgrünen Pfropfen verstopft waren. Am schlimmsten war jedoch der Mund: weit aufgerissen, ein schwarzer Schlund, umsäumt von blutigen Zähnen. Die Zunge war offenbar entfernt worden, denn sie war, wie auch Augen und Ohren, nirgendwo zu sehen.

»Schlimme Sache«, murmelte Werner Hafner und legte mir in einer Art Abschiedsgeste die Hand auf die Schulter. Er wollte sich abwenden, doch schien sein Blick von einem Detail an Annette Riegers Kopf angezogen zu werden. Er hielt inne und zückte eine Pinzette aus der Seitentasche seiner weiten Multifunktionsjacke. Dann kniete er sich vor die Tote und stocherte mit dem Werkzeug in ihrer Mundhöhle herum. Larissa wurde noch eine Spur bleicher und wandte den Blick ab. Hafner schien etwas entdeckt zu haben. Er hielt mir die Pinzette entgegen und ich konnte einen kleinen weißen Gegenstand entdecken, der mit getrocknetem Blut verschmiert war.

»Was ist das?«, fragte Fink, der an meine Seite getreten war.

Ich nahm die Pinzette in die Hand und betrachtete den Gegenstand.

»Es sieht aus wie ein Styroporkügelchen«, bemerkte Hafner.

»Und auf den ersten Blick würde ich schätzen, dass sich in ihrem Rachen noch mindestens zehn weitere Kügelchen in unterschiedlichen Größen befinden.«

»Vielleicht ist es ihr Vollkornbrot, das ihr im Rachen stecken geblieben ist«, knurrte Ralf leise, aber vernehmlich. »Das schmeckt auch wie Styropor.«

Dieses Mal fuhr ich ihn an.

»Ralf, es reicht!«

Ich merkte, wie angespannt ich war. Das hier war kein gewöhnlicher Mordfall. Eine lokale Berühmtheit war entführt und auf brutale Weise getötet worden, was den Druck auf die Polizei allgemein und auf mich und mein Team im Besonderen noch um ein Vielfaches erhöhte. Das war jetzt nicht mehr nur ein forensischer Albtraum.

»Hier gibt es nichts zu sehen, gehen Sie bitte weiter.«

Limpels ruhige Stimme riss mich aus meinen Überlegungen.

Ich drehte mich um und sah, wie der Kollege einen Passanten am Arm nahm und ihn ein Stück die Straße entlang in Richtung Stadt führte.

»Warten Sie einen Moment«, rief ich und stapfte durch den Matsch des Feldes auf die kleine Böschung zu. Wenn der Mann aus der anderen Richtung gekommen war, musste sich er sich schon länger hier oben auf dem Hochplateau befinden, denn die Straße war der einzige Weg hinauf zum Rothölzle.

Limpel und der Passant wandten sich um. Der Mann war klein, beinahe gnomig, ging leicht nach vorne gebeugt und trug schmutzige Arbeitskleidung. Sein Alter war schwer zu schätzen; da er kaum graue Haare hatte, vermutete ich Mitte vierzig.

»Inge Vill, Kriminalpolizei«, stellte ich mich vor und streckte ihm meine Hand entgegen. Nach kurzem Zögern reichte er mir seine. Sie war trocken und schwielig, an Arbeit gewöhnt.

»Dürfte ich Ihnen ein paar Fragen stellen?«, begann ich.

»Wer ischt des da? Die Rieger?«, fragte er in breitestem Schwäbisch und deutete auf die Leiche. Ich stöhnte innerlich. Das fing ja gut an. Eigentlich sollte ich ihn befragen und nicht er mich.

»Das wissen wir noch nicht mit voller Sicherheit«, wich ich aus und platzierte rasch meine erste Frage:

»Was führt Sie bei diesem Wetter in diese einsame Gegend?«

Er musterte mich misstrauisch aus seinen kleinen, eng zusammenstehenden Augen.

»Des ischt mei Acker«, erwiderte er schließlich. »I war de ganze Vormittag im Stall beim Nachbar in Wigatzberg. Drei Küh han gleichzeitig gekalbt, da han i ausgholfe. Auf’m Wäg zu meim Hof«, er deutete auf ein frei stehendes, windschiefes Bauernhaus in etwa einem Kilometer Entfernung, an das sich mehrere baufällige Wirtschaftsgebäude schmiegten wie verängstigte Küken an eine Glucke, »han i die Versammlung hier bemerkt. I wollt bloß gucke, was los ischt.«

Das war durchaus plausibel. Wigatzberg, ein kleines Kaff etwa in der Mitte des Hochplateaus, lag etwa drei Kilometer vom Tatort entfernt. Auf dem Heimweg konnte er die Blaulichter gesehen haben. Auf Nachfrage wies sich der Mann als Herrmann Willer aus, wohnhaft Rothölzle 3.

»Haben Sie heute im Lauf der Nacht oder des frühen Vormittags etwas Ungewöhnliches bemerkt?«, fragte ich.

Willer schüttelte den Kopf.

»Wie gsagt, i war de ganze Vormittag im Stall und heut Nacht han i gschlafe. Außerdem hat’s so stark grägnet, dass i gar it von meim Haus bis zu dem Acker hier gsehe hätt.«

»Ist Ihnen vielleicht in den vergangenen Tagen irgendetwas Ungewöhnliches aufgefallen? Möglicherweise eine Person, die sich mehr als einmal hier oben aufgehalten hat?«

Ich ärgerte mich über die Unschärfe meiner Fragen, die auch nur widerspiegelten, wie wenig ich wusste.

Willer schüttelte erneut den Kopf.

»Ans Rothölzle kommet immer de gleiche Leut, vor allem Spaziergänger oder Jogger. Die meiste kenn i vom Sehe. Mir ischt hier niemand aufgefalle.«

Frustriert beendete ich die Befragung und bat den Bauern, mir bei Bedarf für weitere Auskünfte zur Verfügung zu stehen.

Als er langsam in Richtung seines Hofs davonhumpelte, flüsterte Limpel mir zu:

»Komischer Kauz, wenn er mir gesagt hätte, dass er hier lebt, hätte ich ihn nicht in Richtung Stadt weitergeschickt. Aber er hat wie gebannt auf den Tatort geschaut und kaum reagiert, als ich ihn angesprochen habe.«

Jemand räusperte sich hinter mir und ich wandte mich um. Fink stand dort, arg vom Regen gebeutelt, daneben Raimund, der kurzerhand eine Plastiktüte zu einem Regencape umgemodelt hatte.

»Sie haben den Mann nicht über seine Rechte aufgeklärt«, bemerkte Fink im Tonfall eines tadelnden Oberlehrers.

Ich schaute ihn entgeistert an. An was für einen Korinthenkacker war ich denn da geraten? Bislang hatte Herr Dr. Maulfaul kaum fünf normale Sätze mit mir gewechselt, aber sobald es an Gesetze und Vorschriften ging, wurde er ein sprudelnder Quell des Besserwissens, oder was? Das konnte ja noch heiter werden!

Ich spürte den Ärger in mir, der hochkochte wie brodelndes Wasser in einem Geysir, der zu viel Kernseife geschluckt hat. Glücklicherweise schien Raimund zu bemerken, wie sehr ich mit dem Drang kämpfte, Fink vor versammelter Mannschaft zusammenzuschreien.

»Ich denke, dass Frau Vill hier eine informatorische Befragung vorgenommen hat, um herauszufinden, ob dieser Mann als Zeuge oder Tatbeteiligter infrage kommt. In diesem Fall entfällt ja bekanntermaßen die Aufklärungspflicht«, warf er geistesgegenwärtig ein.

Ich nickte eifrig, dankbar dafür, dass Raimund mir eine Verschnaufpause geschenkt und gleichzeitig eine wasserdichte Ausrede gefunden hatte, auf die ich so schnell nicht gekommen wäre.

Fink schaute mich skeptisch an.

»Na gut, kommt er als Zeuge oder Tatbeteiligter infrage?«, fragte er leicht angesäuert.

Ich schüttelte den Kopf und sagte:

»Ich bin mir ziemlich sicher, dass er nichts gesehen hat. Die Dreifachkalbung beim Nachbarn ließe sich zudem rasch abklären.«

Doch Fink gab nicht so schnell auf.

»Na, das wäre aber nur ein Alibi, wenn die Leiche hier nicht bereits nachts abgelegt wurde. Es gibt durchaus Täter, die an den Tatort zurückkehren, um die Ermittlungen zu beobachten.«

Der Kerl war eine echte Herausforderung für meinen inneren Geysir. Dennoch schaffte ich es, freundlich zu bleiben, wenn auch mit einiger Mühe:

»Ich halte es für wahrscheinlicher, dass er aus Neugier nachgesehen hat, was hier los ist. Wenn die Kripo Ihren Acker auseinandernehmen würde, würden Sie doch auch vorbeischauen, oder etwa nicht?«

Er verzog das Gesicht zu etwas, das wohl wie die Andeutung eines Lächelns aussehen sollte, ehe er schließlich dann doch einlenkte:

»Na gut, dann sichten wir zunächst einmal die bisherigen Ermittlungsergebnisse und entscheiden danach, ob wir ihn vielleicht doch noch zur Zeugenvernehmung einbestellen. Aber dann bitte mit vorheriger Aufklärung über seine Rechte.«

Ich nickte, lächelte dabei verbindlich, dachte jedoch etwas extrem Unfreundliches.

Auf der Straße hinter uns war das Geräusch eines Autos zu hören. Ich wandte mich um, und als ich den grünen Volvo auf uns zukommen sah, hätte ich schreien können vor Wut. Das war Martins Auto. Was hatte denn der hier zu suchen?

Limpel schien etwas Ähnliches gedacht zu haben, denn er fragte mich leise:

»Sollte der Göttwein nicht lieber an seinem Schreibtisch sitzen und Pressemitteilungen tippen?«

Der Volvo kam immer näher, ich hatte nicht mehr viel Zeit, um zu entscheiden, was zu tun war. Mir war klar, dass ich mir von meinem One-Night-Stand aus Schulzeiten nicht in die Ermittlungen pfuschen lassen konnte und durfte. Aber wie konnte ich ihn und vor allem sein Ego daran hindern, hier vor so viel Publikum den großen Macker zu geben?

Die Notärztin war inzwischen mit dem Ausstellen des Totenscheins fertig und trat auf uns zu.

»Guten Morgen, Frau Dr. Kühl«, begrüßte ich sie. Ich kannte sie bereits von früheren Leichenfunden und schätzte sie für ihre unkomplizierte und klare Art.

Sie nickte mir ernst zu.

»Unschöne Sache. Schwerste Verletzungen. Ich will den Kollegen der Rechtsmedizin nicht vorgreifen, aber ich denke, dass sie noch am Leben war, als man ihr das angetan hat.«

Fink schaltete sich in das Gespräch ein:

»Lassen Sie die Leiche bitte gleich in die Forensik bringen, ich ordne die Leichenöffnung an«, rief er und zog sein Handy aus der Tasche. Schön, er war nun beschäftigt, dann konnte ich mich um Martin kümmern.

Die Ärztin winkte den beiden Sanis zu, die im Führerhaus des Krankenwagens saßen. Die beiden Männer sprangen aus dem Fahrzeug, schnappten sich eine Trage und arbeiteten sich durch den Acker zur Leiche von Annette Rieger vor.

Martin hatte sein Auto inzwischen betont dicht hinter meinem roten Alfa geparkt. Der Geysir in mir erwachte. Gurgeln, Blasen, die an die Oberfläche stiegen.

Die Tür des Volvos öffnete sich und Martin stieg aus. Ich fragte mich, was ich an diesem Schleimer jemals attraktiv gefunden hatte. Sicher, er sah nicht schlecht aus, ziemlich groß, ziemlich trainiert, markante Gesichtszüge. Aber ein Adonis war er trotzdem nicht, war er auch damals nicht gewesen. Dann doch eher ein selbstverliebter Narziss

Allein, wie er schon aus dem Auto stieg, das Kreuz durchdrückte, den Kopf reckte und mit betont langsamen Bewegungen voller nicht vorhandener Gelassenheit und Stärke die Tür schloss, ehe er mit weit bemessenen Schritten durch den Regen stolzierte − ich hätte ihn würgen können.

Jemand war neben mich getreten und ich erkannte zu meiner Erleichterung, dass es Raimund war. Er drückte verstohlen meinen Arm, während er laut und vernehmlich sagte:

»Wir sind fertig hier, lass uns zurück in die Dienststelle fahren.«

Martin baute sich vor uns auf.

»Na, den Mörder schon gefunden?«, fragte er, ein überhebliches Lächeln auf den eingefetteten Lippen.

Ehe ich es mir verkneifen konnte, erwiderte ich:

»Na, heute schon einen Dreizeiler über das Sommerfest im Wochenblättle untergebracht?«

Er legte den Kopf zurück und lachte ein wenig zu schallend.

»Inge, Inge«, rief er, immer noch laut lachend. »Schlagfertig wie eh und je. Nein, ich habe Wichtigeres zu tun. Du kannst dir gar nicht vorstellen, welche mediale Katastrophe da auf uns zurollt. Eine Kreisrätin ermordet. Die Presse wird sich auf uns stürzen. Und da ist es die Aufgabe eines Pressesprechers, die Angriffsfläche durch gezielte Informationen zu minimieren«.

Er klang, als ob er das Telekolleg »Medien für Dummies« moderieren wollte. Das gab mir den Rest:

»Gut, dann sage ich dir, dass ein Passant eine Leiche gefunden hat, bei der es sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um Annette Rieger handelt. Näheres werden wir nach der rechtsmedizinischen Untersuchung mitteilen können.«

Er setzte zu einer Erwiderung an, doch ich ließ ihn nicht mehr zu Wort kommen.

»Larissa, Ralf, kommt ihr bitte. Wir fahren ins Präsidium zu einer Lagebesprechung.«

Dann wandte ich mich Martin zu und betonte meine letzten Worte übertrieben deutlich:

»Hinter verschlossenen Türen.«

»Ho, ho, ho, langsam«, rief Martin. Die heitere Überheblichkeit war aus seiner Stimme verschwunden und ich konnte deutlich die Wut spüren, die in diesem Augenblick in ihm hochkochte. Zufrieden klopfte ich mir innerlich auf die Schulter: Wie rasch ich doch meinen Ärger an ihn losgeworden war.

»Nein, nicht langsam, Martin. Wir halten uns an die Vorschriften. Zuerst werden wir eine Lagebesprechung abhalten und werden den Dienststellenleiter informieren. Erst dann wird Rudi entscheiden, welche Infos du an die Presse weitergeben darfst.«

Ich sprach ruhig, wie mit einem Schulkind, dem man den korrekten Ablauf eines Nachmittags erklärt − erst Mittagessen, dann Hausaufgaben, dann Spielen und nicht umgekehrt. Zudem verdeutlichte ich die einzelnen Schritte, indem ich sie an den Fingern meiner rechten Hand abzählte.

Inzwischen hatte auch Fink sein Telefonat beendet und beobachtete interessiert unsere an Lautstärke gewinnende Auseinandersetzung. Na super. Ich wollte nicht, dass er mitbekam, was hier lief. Deshalb winkte ich ihm zu und deutete einladend auf meinen Alfa. Er nickte und steuerte auf das Auto zu.

Ich ließ Martin stehen, ehe er noch irgendetwas Bescheuertes erwidern konnte, entriegelte meinen Alfa mit der Fernbedienung und öffnete die Tür. Mein Team tat es mir nach, Larissa setzte sich auf die Rückbank des Dienstwagens, Raimund auf den Beifahrersitz. Während Ralf die Fahrertür öffnete, rief er Martin fröhlich zu:

»Mach besser den Mund zu, Martin, es regnet ziemlich stark.«

Ich konnte ein Grinsen nicht unterdrücken, als ich die Tür schloss und meinen Wagen anließ. Wie herrlich der Motor schnurrte. Ich liebte meinen Alfa, er war mein Ein und Alles.

Ich setzte das Auto auf die schmale Straße, wendete gekonnt in drei Zügen und fuhr zurück in Richtung Stadt. Im Rückspiegel konnte ich erkennen, wie Martin wutentbrannt gegen einen Klumpen Erde trat und ihn in hohem Bogen in den Acker beförderte.

Ein kleiner Sieg. Ich hoffte nur, dass er mich nicht teuer zu stehen kommen würde. Martin war rachsüchtig und hinterhältig. Aber er war auch viel zu sehr von sich eingenommen, und das machte ihn wiederum ein Stück weit berechenbar. Ich merkte mir vor, mich innerlich für seinen Gegenschlag zu wappnen.

»Wer war denn das?«, fragte Fink. Na super, der Leichenfund schien Dr. Maulfaul aufgetaut zu haben.

»Martin Göttwein, der Pressesprecher der Dienststelle«, gab ich knapp zurück.

»Sie scheinen nicht gerade das beste Verhältnis zueinander zu haben?«

»Kein Kommentar«, erwiderte ich knapp. Ich hatte überhaupt keinen Bock darauf, dem neuen Staatsanwalt meine Lebensgeschichte auf die Nase binden zu müssen.

Er schien immerhin so anständig zu sein, mir das Zeugnisverweigerungsrecht zuzugestehen, denn er bohrte nicht weiter. Schön, so konnte ich wieder meinen Gedanken nachhängen. Ich schaltete die CD wieder ein und Kurt sang weiter.

Da es mich mit einem Male fröstelte, drehte ich das Gebläse auf, doch das half nur wenig. Meine Gänsehaut kam nicht von der Kälte, sondern von dem Bild, das sich in mein Gedächtnis gebrannte hatte. Annette Riegers Gesicht, augenlos, ohrenlos, der Mund zungenlos, mit Senf beschmiert. Wer hatte ihr das angetan?

Die Grausamkeit der Tat sprach für einen Beziehungshintergrund. Täter und Opfer mussten sich gekannt haben. Mir war klar, was nun zu tun war. Annette Riegers Umfeld musste abgeklappert werden, Hypothesen zu Motiven erstellt und geprüft werden.

Ich steuerte meinen Alfa wieder durch den verregneten Wald, lauschte der näselnd-klagenden Traurigkeit in Kurt Cobains Stimme und überlegte dabei, was ich von Annette Rieger wusste. Sie war eine feste Größe der Gesellschaft in unserer kleinen Kreisstadt gewesen. Eine schillernde Persönlichkeit, Unternehmerin, Freigeist, Politikerin. Sie war mit vollem Einsatz für ihre Überzeugungen eingetreten.

Ich erinnerte mich an eine ihrer Aktionen am Marktplatz gegen den geplanten Ausbau der Bundesstraße, der ein kleines Biotop hatte weichen sollen. Mit wehenden blonden Haaren war sie zwischen den Marktständen umhergetanzt wie ein Derwisch. Hatte jeden angesprochen, wirklich jeden Passanten. Hatte diskutiert, gewettert, gezetert, jedoch immer voll echter Leidenschaft.

Als sie mir den reißerisch aufgemachten Prospekt in die Hand gedrückt hatte, auf dem ein süß aussehender Biber neben einer monströsen Planierraupe abgebildet war, hatte sie gesagt: »Heute die Biber, morgen unsere Kinder. Das dürfen wir nicht zulassen.«

Ihre Augen hatten dabei wild gefunkelt, und als sie mir angesehen hatte, dass ich ihr prinzipiell nichts entgegensetzen wollte, hatte sie sich unvermittelt auf eine kleine alte Frau gestürzt, die gerade zwei Blumenkohlköpfe in ihrer Tasche verstaute.

Bernd, mein Exfreund, der mich an diesem Tag begleitet hatte, hatte das Gesicht verzogen und etwas von »Gutmenschenfaschismus« gemurmelt. Aber in mir hatte eher die Bewunderung für die unerschöpflich scheinende Energie dieser Frau überwogen, die sich auch von der gnadenlosen Abfuhr der alten Dame mit dem Blumenkohl − »Ach, bleibet Sie mir doch mit denne Biber vom Leib. Die vermehret sich wie’d Karnickel und fresset jeden Baum am Bach an.« − nicht hatte abschrecken lassen und vergeblich versucht hatte, diese in eine Diskussion über Biber, Bäume und Planierraupen zu verwickeln.

Ich hatte inzwischen das Präsidium erreicht und stellte meinen Wagen auf den Parkplatz. Als wir ausstiegen, bog Ralf gerade um die Ecke. Er stellte den Dienstwagen neben meinen Alfa.

Wortlos gingen wir in den großen grauen Kasten, an Toni vorbei, den Gang hinunter zu unseren Büros.

»Lagebesprechung, jetzt?«, fragte ich Fink, der sich immer noch an meiner Seite befand.

»Unbedingt«, erwiderte er. »Ich geh mich nur rasch frisch machen.«

Der Staatsanwalt bog Richtung Herrentoilette ab. Ich schaute ihm ein wenig ratlos nach. Noch wusste ich nicht, was ich von ihm halten sollte, und das machte mich etwas nervös.

»In fünf Minuten im Besprechungsraum«, rief ich den anderen zu, während ich die Tür zu meinem Büro öffnete.

»Larissa, kannst du bitte Markus von seinen Akten loseisen und ihn mitbringen? Ich rufe mal beim Chef an.«

Larissas nickender Kopf verschwand, als die Tür zu meinem Büro krachend in ihr Schloss fiel. Es hatte sich gelohnt, gleich morgens die Heizung aufzudrehen, der Raum war angenehm warm. Warum hatte ich die Besprechung nicht hier angesetzt?

Ich ging zu meinem Schreibtisch, nahm das Mobilteil des Telefons in die Hand und wählte die 69. Frau Wiesenbräus Durchwahl war seit so vielen Jahren ein beliebter Running Gag, dass ich nicht einmal mehr schmunzelte, als ich die beiden Zahlen eintippte.

»Vorzimmer des Dienststellenleiters, Wiesenbräu«, meldete sie sich mit vorwurfsvoller Stimme, so als ob sie das Klingeln nicht gerade beim Lackieren ihrer Fingernägel, sondern bei einem Videochat mit Angela Merkel, Barack Obama und dem Papst gestört hätte.

»Vill hier, ist Herr Heckenberger zu sprechen?«, fragte ich ohne Umschweife.

»Na, das wurde auch Zeit«, giftete sie mich an. »Er wartet schon Ewigkeiten auf Ihren Anruf.«

Ich blickte auf meine Armbanduhr. Es war kurz nach zehn. Ich hatte ihn vor einer Stunde verlassen, um zum Fundort zu fahren. So sahen also Ewigkeiten im Denken eines Dienststellenleiters aus.

»Ich stelle Sie durch«, grummelte sie.

»Heckenberger?«, meldete sich gleich darauf Rudi mit tiefer, melodiöser Stimme.

»Vill hier, Herr Heckenberger, ich bin zurück vom Fundort.«

»Na endlich«, rief er, nein brüllte er so lautstark ins Telefon, dass ich den Hörer ein wenig von meinem Ohr weghielt, da ich befürchtete, mein Trommelfell könnte platzen.

»Wir möchten unsere Eindrücke in einer Lagebesprechung zusammenfassen und ich wollte Sie fragen, ob Sie nicht dazukommen möchten.«

»Natürlich will ich das!« Er klang nicht wütend, eher aufgeregt, nervös. So kannte ich ihn gar nicht.

»Besprechungsraum eins, in fünf –« Beim erneuten Blick auf meine Uhr korrigierte ich mich. »In zwei Minuten«, fuhr ich fort. Anstelle einer Antwort ertönte ein Tuten. Rudi hatte einfach aufgelegt.

Mittwoch, 10. Oktober 2012Rehaklinik »Wiesenruh«, Schwarzwald