3,99 €

Mehr erfahren.

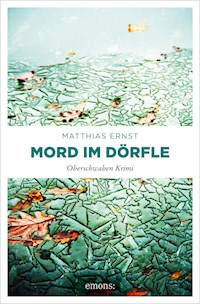

Kriminalkommissarin Inge Vill braucht Ablenkung, und zwar von der entspannten Art und nicht in Form eines weiteren komplizierten Mordfalls. Doch der Besuch des Mittelaltermarkts am Fuße der Burg Hohenknittlingen erweist sich dafür als wenig effektiv. Denn just auf dem Burggelände wird der Alleinerbe der von Knittlingens tot aufgefunden. Er wurde mit einer Armbrust erschossen. Der erste Verdacht legt einen Mord aus Gier und Rachsucht nahe. Doch Inge Vill und ihre Kollegen haben nur Indizien, handfeste Beweise und konkrete Verdächtige fehlen. Und so läuft der Mörder weiter frei herum …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Der AutorMatthias Ernst wurde 1980 in Ulm/Donau geboren. Bereits in seiner Jugend begeisterte er sich für Literatur und verfasste Romane und Kurzgeschichten. Nach dem Studium der Psychologie begann er eine Weiterbildung zum Psychologischen Psychotherapeuten und arbeitete in mehreren Akut- und Rehakliniken in Süddeutschland. In seinem ersten Kriminalroman Die Spur des Jägers verbindet er seine beiden größten Leidenschaften miteinander, das Schreiben und die Psychotherapie. Matthias Ernst lebt und arbeitet in Oberschwaben.

Das Buch

Kriminalkommissarin Inge Vill braucht Ablenkung, und zwar von der entspannten Art und nicht in Form eines weiteren komplizierten Mordfalls. Doch der Besuch des Mittelaltermarkts am Fuße der Burg Hohenknittlingen erweist sich dafür als wenig effektiv. Denn just auf dem Burggelände wird der Alleinerbe der von Knittlingens tot aufgefunden. Er wurde mit einer Armbrust erschossen. Der erste Verdacht legt einen Mord aus Gier und Rachsucht nahe. Doch Inge Vill und ihre Kollegen haben nur Indizien, handfeste Beweise und konkrete Verdächtige fehlen. Und so läuft der Mörder weiter frei herum …Von Matthias Ernst sind bei Midnight erschienen:Die Spur des JägersSchwabenmordSchwabenblut

Matthias Ernst

Schwabenblut

Kriminalroman

Midnight by Ullsteinmidnight.ullstein.de

Originalausgabe bei Midnight Midnight ist ein Digitalverlag der Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin Februar 2017 (1) © Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2017 Umschlaggestaltung: zero-media.net, München Titelabbildung: © FinePic® Autorenfoto: © Susanne Marx ISBN 978-3-95819-107-5 Hinweis zu Urheberrechten Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben. In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

Sonntag, 27. April 2014

15:25 Uhr

»Wertes Volk, ich darf nun um euer freundliches Handgeklapper bitten für Volker, den Spielmann!«

Ich verdrehte die Augen und Anja, der das leider nicht entgangen war, versetzte mir einen Stoß in die Rippen.

»Lass uns weitergehen«, flüsterte ich ihr zu. »Auf dieses Minnegesinge habe ich absolut gar keinen Bock.«

»Jetzt hab dich doch nicht so«, erwiderte sie. »Ein bisschen Minne täte dir sicher auch mal wieder gut.«

Inzwischen hatte der bärtige Mann, der um unseren Applaus gebeten hatte – zumindest schloss ich das aus dem seltsamen Wort »Handgeklapper« –, die aus grobem Holz zusammengezimmerte Bühne verlassen und Platz gemacht für einen glatt rasierten und noch recht jungen Kerl. Dieser trug grasgrüne Schnabelschuhe, scharlachrote Strumpfhosen, einen gelben Wams mit gepufften und geschlitzten Ärmeln, die das blaue Unterfutter durchblitzen ließen, und eine braune, mit einer Wildvogelfeder geschmückte Kappe. Er hielt ein Instrument in der Hand, das aussah wie eine schräge Mischung aus einer Westerngitarre und einer Laute.

»Komm schon!«, drängte ich Anja. »Wir sind knapp dran. Und Till Eulenspiegel mochte ich sowieso noch nie.«

»Gib ihm doch einen Augenblick«, entgegnete sie. »Vielleicht bringt er dein kaltes Herz zum Schmelzen.«

Der fahrende Volker klimperte zunächst einige Akkorde, ehe er in einer seltsam hohen Stimme ein Lied vorzutragen begann:

»Hört, ihr Leut, ich singe euch

vom Raub der weitberühmten Schale,

dem Gnadenkelch, der schön und reich

in dieser Burg hier strahlte.«

Er deutete mit einer Hand auf den bewaldeten Hügel zu unserer Linken, auf dem sich die Ruine der Burg Hohenknittlingen befand.

»Denn Christiani Himmelspfort,

der Burgkaplan hienieden,

der trug den Kelch von diesem Ort

und brach durch Hinterlist den Frieden.«

Anja verzog das Gesicht, als ob sie einen Schluck sauer gewordene Milch getrunken hätte.

»Okay«, zischte sie. »Nichts wie raus hier.«

Ich warf ihr einen »Hab ich’s dir nicht gleich gesagt?«-Blick zu und folgte ihr durch die inzwischen in Anbetracht der dürftigen Qualität des Vortrags zu erstaunlicher Größe angewachsene Menschenmenge.

»Also kein Handgeklapper mehr für Volker?«, fragte ich.

Nun war es an Anja, die Augen zu verdrehen.

»Er hätte ja auch ein kleiner Bob Dylan im Narrenkostüm sein können«, murmelte sie.

»Bob Dylan kann ich auch nicht leiden«, konterte ich.

»Ja, ich weiß«, gab Anja zurück. »Aber dieses Punkgebrüll liebst du abgöttisch. Dich soll mal einer verstehen.«

»Lass gut sein«, erwiderte ich rasch. »Punkgebrüll« war einer der Begriffe, mit denen meine Mutter meinen Musikgeschmack abzuqualifizieren pflegte. Wenn ich aber an meine Mutter dachte, dann musste ich unweigerlich auch an einen ganz bestimmten Termin morgen denken. Und das wollte ich tunlichst vermeiden. Deshalb fügte ich hinzu:

»Damit tu ich mir ja selbst schon schwer. Mich selbst zu verstehen, meine ich. Wie spät ist es denn?«

Anja warf einen Blick auf ihre Armbanduhr.

»Halb vier!«, rief sie. »So ein Mist, das Bogenschießen fängt gleich an. Schnell zum Anger!«

Sie packte mich am Ärmel meiner Jeansjacke und zog mich mit sich durch das Gewimmel auf der Budenstraße des Niederknittlinger Mittelaltermarktes. Zu beiden Seiten des – laut Prospekt – »Weges von zwei Wagen Breite« waren kleine Zelte aufgebaut worden, vor denen auf einfachen Ständen allerhand Mittelalterramsch von Keltenkreuzketten bis Spielzeugwaffen feilgeboten wurde. Daneben führten Töpfer, Seiler, Sattler und andere Handwerker ihre urtümlichen Künste vor. Es gab sogar einen mobilen Hufschmied, der seine kleine Esse mit einem Miniaturblasebalg anfeuerte, um dann in der Glut ein Eisen zu formen.

All das huschte durch die Peripherie meines Blickfeldes, während ich versuchte, einen spontanen Anflug von Panik in den Griff zu bekommen. Ich hasste Menschenmengen. Warum hatte ich mich noch einmal von Anja breitschlagen lassen, sie auf den Mittelaltermarkt zu begleiten? Ach ja, um nicht andauernd an diesen bescheuerten Termin morgen denken zu müssen, an den sie mich unwillentlich gerade wieder erinnert hatte. Mist, jetzt hatte ich den Salat. Mein Puls hämmerte viel zu rasch gegen meinen Unterkiefer. In meinen Ohren summte und brummte es wie in einem Bienenstock. Und in meinem Kopf nahm das Gedankenkarussel an Fahrt auf. Unermüdlich legte es mir eine Auswahl möglicher Katastrophen vor, von denen das Ohnmächtig- und von der Menschenmasse Zerquetschtwerden noch die harmloseste war. Schließlich begannen zur Krönung des Schlamassels vor meinen Augen dann auch noch helle Pünktchen zu tanzen.

Unter Aufbietung all meiner Kräfte zwang ich mich, langsam und gleichmäßig zu atmen. Dadurch beruhigte sich mein vegetatives Nervensystem zumindest in dem Maß, dass ich mich ganz auf die anspruchsvolle Aufgabe konzentrieren konnte, Anja nicht aus den Augen zu verlieren. Gewandt wie eine Forelle und dabei beneidenswert angstfrei schlängelte sich meine beste Freundin durch das Getümmel.

Als wir unser Ziel erreicht hatten, hatte ich meine Panik so weit in den Griff bekommen, dass ich meinen Blick wieder schweifen lassen konnte, ohne dabei ausschließlich nach Warnsignalen zu suchen. Immer noch schwer atmend schaute ich mir den Anger genauer an. Es handelte sich um eine malerisch vor einem kleinen Bach und dem dahinter aufragenden Schloss der Herren von Knittlingen gelegene Wiese, die an drei Seiten von zahlreichen bunten Zelten umstanden wurde. Ein schwarz-gelb lackiertes Gatter grenzte eine Freifläche ein, in deren Mitte mit groben Sägespänen und Rindenmulch eine Turnierbahn angelegt worden war. Vor dem Bach, der die vierte Seite des Angers begrenzte, waren eifrige Helfer in groben, sackartigen Gewändern gerade dabei, sechs große Zielscheiben für das Bogenschießen aufzustellen.

»Puh, gerade noch rechtzeitig«, sagte Anja, während sie sich auf die Zehenspitzen stellte und die Reihen der Zuschauer absuchte, was in Anbetracht ihrer geringen Körpergröße – sie war mit ihren 160 Zentimetern eine ganze Handbreit kleiner als ich – kein allzu einfaches Unterfangen darstellte. »Kannst du sie irgendwo sehen?«

Ich scannte die Umgebung nun ebenfalls ab, in der Hoffnung, den kurzgeschorenen, schon leicht angegrauten Haarschopf von Max und die blonden Wuschelfrisuren von Tobi und Lukas zu entdecken.

»Da!«, rief Anja plötzlich, und noch bevor meine Augen ihrem ausgestreckten Zeigefinger folgen konnten, zog sie mich wieder mit sich. Wir bogen um die rechte Ecke des Angers, drängten uns durch eine dicht stehende Menschenmenge vor einem großen, bunten Zelt, in dem zwei erstaunlich nerdig aussehende Knappen einem Ritter in seine Rüstung halfen, und gerade als meine Panik einen neuen Anlauf nehmen wollte, standen wir vor Anjas Mann und ihren beiden Kindern.

»Na, da seid ihr ja endlich«, sagte Max und zwinkerte uns dabei fröhlich zu. Er gab seiner Frau einen Kuss und schenkte mir ein Lächeln.

»Die haben noch nicht angefangen, die Bogenschießer«, rief Tobi, der kleinere von Anjas Söhnen, dessen Backen bereits knallrot waren vor Begeisterung. Er trug eine Ritterrüstung aus Plastik inklusive eines viel zu langen Schwertes, das an einem Gürtel an seiner Seite hing und mit der Spitze auf dem Grasboden auflag.

»Bogenschützen heißt das«, korrigierte Lukas ihn. Anjas Ältester wirkte deutlich abgeklärter als sein kleiner Bruder, doch es gelang ihm nicht, das Funkeln in seinen blauen Augen zu verbergen, das die Vorfreude auf das Kommende erahnen ließ. Ich spürte einen Anflug von Neid in mir aufwallen. Warum konnte ich nicht auch einmal Spaß an etwas haben, ohne dass mir die allgegenwärtige Angst gleich wieder in die Suppe spuckte?

»Wie lange ist Markus denn schon bei den Bogenschützen aktiv?«, fragte Anja.

»Seit einem Jahr, soviel ich weiß. Sein Therapeut hat es ihm empfohlen, und er war gleich Feuer und Flamme«, erwiderte ich.

Anja, Markus und ich einte dasselbe schlimme Erlebnis. Vor nunmehr zwei Jahren hatte ich im Fall des Feigenbacher Senfmörders ermittelt. Den Serienkiller, der die Wunden seiner noch lebenden Opfer mit Senf eingeschmiert hatte, hatte ich schließlich aufgespürt. Doch als ich ihm in seinen Folterkeller gefolgt war, wo er meine Mutter gefangen gehalten hatte, hatte er mich überwältigt. Ich wäre nicht mehr am Leben, wenn Anja und Markus mir nicht zur Hilfe gekommen wären. Markus hatte bei der Befreiungsaktion eine schwere Verletzung davongetragen, doch schienen er und Anja das dramatische Ereignis deutlich besser verarbeitet zu haben als ich.

Ein ganzes Jahr lang war ich danach wegen Panikattacken und Depressionen arbeitsunfähig gewesen und hatte mich erst letzten Sommer wieder zum Dienst zurückgemeldet. Inzwischen hatte ich mich wieder einigermaßen fangen können, auch mit Hilfe meiner eigenen Therapeutin, Frau Ruckert. Wie ich eben einmal mehr hatte erleben müssen, war ich jedoch noch immer nicht ganz frei von Alpträumen und Panikgefühlen. Und das ging mir ziemlich auf den Wecker. Genauso wie dieser blöde Termin morgen.

Ein Fanfarenstoß ließ meinen Gedankengang abreißen. Die Blicke sämtlicher Zuschauer wandten sich in einer fließenden Bewegung einem Zelt an der gegenüberliegenden Seite des Angers zu, aus dem nun ein halbes Dutzend grün gekleideter Männer in Zweierreihen auf die Freifläche schritt. Ihre prall mit Pfeilen gefüllten Köcher trugen sie auf dem Rücken und erstaunlich große Bögen in den Händen.

Markus war der Kleinste und Schmächtigste in der Schar. Neben seinen teils recht kräftigen Mitstreitern wirkte er wie ein zerbrechliches Kind. Ich bemerkte ein paar Zuschauer, die mit Fingern auf ihn zeigten und lachten, woraufhin sich ein wütender Funke in meinem Innern zu regen begann, der meinen Puls wieder in Wallung brachte. Markus schien den Spott der Menge jedoch glücklicherweise entweder nicht wahrzunehmen oder sehr gut ausblenden zu können. Mit den übrigen Bogenschützen stellte er sich in einer dem Publikum zugewandten Reihe auf. Dann verbeugten sie sich in einer halbwegs synchronen Bewegung.

»Wertes Volk, ich darf nun um euer freundliches Handgeklapper für die Feigenbacher Langbogenschützen bitten.«

Die Leute begannen zu klatschen und die sechs Männer in den grünen Robin-Hood-Kostümen verbeugten sich noch einmal.

»Der Langbogen ist eine furchtbare Waffe, deren Beherrschung eine große Kunstfertigkeit erfordert«, fuhr der Sprecher in beschwörendem Ton fort.

»Diese sechs Männer treten nun in den Wettstreit um den Siegerkranz«, erklärte er. »Jeder Schütze hat drei Versuche, von denen nur der beste gewertet wird. Möge der Gewandteste gewinnen.«

Das Publikum applaudierte noch einmal und die Bogenschützen wandten sich den Zielscheiben zu. Diese besaßen einen weißen Punkt in der Mitte, der von einem breiten roten Ring umgeben war, den wiederum der weiße Rand der Scheibe umschloss. Mit einem Mal wurde es mucksmäuschenstill, während hunderte von Augenpaaren die Männer dabei beobachteten, wie sie Pfeile aus ihren Köchern nahmen, sie auf ihre Bögen legten und die Sehnen spannten. Ein Sirren lag in der Luft, als die Geschosse beinahe gleichzeitig loszischten, um dann mit einem satten »Fumpp!« in die Holzscheiben einzuschlagen – zumindest bei den drei Schützen, die die Scheiben trafen. Erfreulicherweise gehörte Markus dazu. Er hatte, wie auch einer seiner Mitstreiter, den roten Ring getroffen, während ein weiterer Pfeil im weißen Rand der dritten Zielscheibe steckte.

Beim zweiten Mal zeigte sich ein ähnliches Bild: Die Pfeile von Markus und dem neben ihm stehenden Schützen vibrierten in den roten Kreisen, während zwei weitere Treffer in den weißen Rändern zu verbuchen waren.

»Die Spannung steigt«, tönte die blecherne Stimme aus dem Lautsprecher. »Wer wird den Siegeskranz gewinnen?«

Ich ließ meinen Blick über die Menge schweifen und nahm zu meiner großen Befriedigung wahr, dass sich nun niemand mehr über Markus lustig machte. Alle Augen waren gebannt auf den kleinen Mann und seinen größten Rivalen gerichtet, der direkt neben ihm stand und ihn um einen Kopf überragte.

Markus nahm scheinbar ungerührt einen Pfeil aus seinem Köcher und hakte ihn in der Sehne seines Bogens ein. Wie er es wohl schaffte, mit seinen hageren Ärmchen den gewaltigen Zug aufzubringen, der nötig war, um den Langbogen zu biegen? Er zog die Sehne erstaunlich weit zurück und sein ausgestreckter linker Arm hielt den Bogen fest, ohne nachzugeben, ohne zu zittern.

Dann gab er den Pfeil frei und dieser flog auf die Zielscheibe zu, wo er heftig zuckend in der weißen Mitte zum Stehen kam. Mir stockte kurz der Atem vor Aufregung, dann warf ich einen raschen Blick zur Scheibe der anderen Schützen. Keiner ihrer Pfeile war der Mitte näher gekommen als bis zum roten Ring. Die Menge brach in einen derart lautstarken Jubel aus, dass der Ansager sich schwer damit tat, den Lärm zu übertönen.

»Wir haben einen Sieger!«, rief er. »Der Gewinner des Ehrenkranzes steht fest!«

Die fünf Verlierer wandten sich Markus zu. Ich fürchtete schon, sie würden ihren Frust über ihre Niederlage an ihm auslassen, doch dann erkannte ich, was sie vorhatten, und ein Grinsen breitete sich auf meinem Gesicht aus. Sie packten ihn an Armen und Beinen und warfen ihn hoch in die Luft, fingen ihn auf und warfen ihn wieder hoch, immer wieder.

»Na, hoffentlich hat Markus einen stabilen Magen!«, rief Anja und stimmte dann in das Jubelgeschrei mit ein.

Nachdem sie ihn ein gutes Dutzend Mal in die Luft geworfen hatten, setzten die Bogenschützen Markus wieder ab. Mit wankenden Beinen stand er da, selig lächelnd. Ein in ein samtenes Wams und schwarze Strumpfhosen gekleideter Mann und zwei Mädchen in bunten Kleidern traten auf ihn zu. Er sprach einige salbungsvolle Worte in ein Mikrofon, woraufhin Markus sich tief verbeugte. Dann setzte ihm eines der Mädchen den Kranz auf den Kopf und die Menge jubelte, johlte und gab ganz viel Handgeklapper.

Durch Winken, Hüpfen und Schreien gelang es uns schließlich, Markus auf uns aufmerksam zu machen. Er packte seinen Bogen und kam auf uns zu, grinsend wie ein Honigkuchenpferd.

»Respekt!«, rief ich und klopfte ihm auf die Schulter.

»Aber ehrlich!«, sagte Anja. »Du hast es ja echt drauf.«

Markus blickte verlegen und offensichtlich sprachlos vor Glück zwischen Anja und mir hin und her.

»Darf ich mal deinen Bogen haben?«, fragte Tobi und erlöste den Bekränzten so von der Peinlichkeit, ein Lob aushalten zu müssen.

»Aber klar doch«, erwiderte Markus und reichte dem Jungen das Gerät.

»Ist es schwer, mit dem zu schießen?«, fragte Lukas, dessen ehrfürchtiger Blick sich nicht entscheiden konnte, ob er sich der Waffe oder dem Schützen zuwenden sollte.

»Alles Übungssache«, sagte Markus.

Ich wollte gerade vorschlagen, dass wir uns doch zur Feier des Tages ein paar Humpen Met gönnen könnten, als ein Vibrieren an meiner rechten Pobacke mich aus dem Konzept brachte. Nichts Gutes ahnend griff ich in die Gesäßtasche und fischte mein blinkendes und brummendes Smartphone heraus.

Das Display zeigte »Raimund Diensthandy« an. Das musste etwas Offizielles sein. Seufzend nahm ich den Anruf entgegen.

»Hallo Raimund«, begrüßte ich ihn. »Was gibt’s?«

»Hallo Inge«, entgegnete Raimund, der kommissarische Leiter des Dezernats für Verbrechen gegen Leib und Leben an der Polizeidienststelle Feigenbach. »Entschuldige bitte, dass ich dich am Sonntag störe. Aber wir brauchen dich an einem Tatort.«

Mit einem Schlag war meine volle Aufmerksamkeit geweckt.

»Okay«, sagte ich. »Wo soll ich denn hinkommen?«

»Kennst du die Burgruine Hohenknittlingen?«

Ich musste lachen.

»Was ist?«, fragte Raimund irritiert.

»Ich bin gerade auf dem Mittelaltermarkt beim Schloss Niederknittlingen. Die Ruine ist doch auf dem Hügel dahinter, oder?«

»Ja, genau. Prima, dann bist du ja in zehn Minuten da.«

»Okay«, entgegnete ich. »Ich bringe Robin Hood mit, und ihr probt schon mal ›Heil dir im Siegerkranz‹.«

»Muss ich das verstehen?«, fragte Raimund.

Ich lachte. »Du wirst es verstehen. Ohne Worte.«

Ich legte auf und wandte mich Markus zu.

»Du kannst den Bogen und die Pfeile in der Obhut deiner beiden jungen Knappen lassen. Wir müssen los. Der Dienst ruft.«

Markus seufzte.

»Wie, die lassen euch nicht einmal am Sonntag in Ruhe?«, fragte Max.

Ich zuckte mit den Achseln.

»Mörder halten sich leider nicht an die Regelarbeitszeiten.«

16:30 Uhr

»Dieses Gefühl … eins zu sein mit dem Bogen … mit der Sehne eben nicht nur ein Stück Eschenholz … puh, ist das steil … sondern einen Teil des Körpers unter höchste Anspannung zu setzen … Wie weit ist es denn noch? … Und dann der Augenblick des Loslassens … die Sekunden des Wartens … die sich zu einer kleinen Ewigkeit ausdehnen … was, noch zehn Minuten?!? … Bis dann … der erlösende Einschlag auf der Scheibe … Unbeschreiblich, Inge, unbeschreiblich!«

Ich nickte, zu sehr mit meiner vor Anstrengung brennenden Lunge beschäftigt, als dass ich ausführlich auf Markus’ Wortschwall hätte antworten können. Seit einer guten Viertelstunde waren wir nun schon dabei, den schmalen Pfad zu erklimmen, der zu den Überresten der Burg Hohenknittlingen führte, und die ganze Zeit über hatte mir mein Kollege im Robin-Hood-Kostüm von den Vorzügen des Bogenschießens vorgeschwärmt. Gut, die Schuld daran hatte ich mir schon selbst zuzuschreiben, schließlich hatte ich ihn gefragt, wie er denn innerhalb eines Jahres von einem blutigen Anfänger zu einem strahlenden Legolas geworden war. Aber wie hätte ich auch damit rechnen sollen, dass Markus lossprudeln würde wie eine entkorkte Sektflasche? Offenbar hatte ihn die Begeisterung über den Sieg in einen leicht manischen Zustand versetzt.

Der steile Anstieg schien nun jedoch seinen Tribut zu fordern, denn der stetige Strom seiner Worte wandelte sich mehr und mehr vom reißenden Fluss zu einem stockenden Rinnsal, um schlussendlich einem trockenen Keuchen zu weichen.

Als schließlich die wenigen Mauerreste, die von der alten Festung der Herren von Knittlingen noch übrig geblieben waren, in Sicht kamen, waren wir beide nassgeschwitzt und vollkommen außer Atem. Die Ruine lag auf einem kleinen, mit Laubbäumen bewachsenen Plateau. Zwischen umgestürzten Mauerteilen und kahlen, leeren Fensterbögen wuselten Kriminaltechniker in ihren weißen Schutzanzügen hin und her. Vor einer Senke im Boden standen meine Kollegen Raimund und Ralf sowie Werner Hafner, der Chef der KT.

»Schau mal, Raimund, die beiden sind tatsächlich zu Fuß gekommen. Respekt, das ist gut für die Öko-Bilanz!«, spottete Ralf, als er uns kommen sah.

»Ein bisschen Bewegung würde dir auch guttun, Ralf«, knurrte Raimund, während er mir die Hand schüttelte.

Werner Hafner nickte mir knapp zu und deutete auf die Grube. Ich folgte seinem ausgestreckten Zeigefinger und schluckte schwer bei dem Anblick, der sich mir bot.

Auf dem Grund der im Durchmesser etwa drei Meter breiten, beinahe runden Senke lag eine Gestalt in einer seltsam verrenkten Körperhaltung auf der Seite. Die ausdruckslosen Augen des Mannes blickten starr in meine Richtung, das Gesicht war zu einer Grimasse des Schreckens verzerrt und vom rechten Mundwinkel aus zog sich eine Spur geronnenen Blutes bis zu einer kleinen, rostroten Pfütze auf dem steinigen Boden. Im Hals des Toten steckte ein ziemlich dicker, gefiederter Schaft.

»Ein Armbrustbolzen«, murmelte Markus, der neben mich getreten war.

»Tja, unser Little John muss es ja wissen«, brummte Ralf und fing sich dafür umgehend einen bösen Blick von Raimund ein.

»Um wen handelt es sich?«, fragte ich, ohne den Blick von der Leiche abzuwenden.

»Ignatius Xerxes von Knittlingen«, erwiderte Raimund. »Schweiger von der KT konnte ihn eindeutig identifizieren. Er kennt ihn von der Jagdgesellschaft Feigenbach.«

Ralf lachte heiser. »Xerxes? Im Ernst?«

»Ralf, beherrsch dich einfach mal, wenn du keine Ahnung hast«, zischte Markus ungewohnt scharf. »Die Erbgrafen von Knittlingen verwenden seit Jahrhunderten die Namen antiker Persönlichkeiten. Das ist eine alte humanistische Tradition, die seit den Zeiten des Johann Perikles von Knittlingen im 15. Jahrhundert in lückenloser Reihe nachweisbar ist.«

»Wow«, entfuhr es mir gänzlich unzeremoniell. »Ich wusste gar nicht, dass du dich mit den Knittlingern so gut auskennst.«

»Wahrscheinlich hat er eine dieser Adelsgazetten abonniert«, knurrte Ralf, sichtlich eingeschnappt.

»Können wir uns bitte wieder auf die Leiche und den Tatort konzentrieren?«, sagte Raimund. Ich nickte und wandte mich an Werner Hafner.

»Ist der Pfeil die Todesursache?«

Er zuckte mit den Achseln. »Wahrscheinlich. Aber das wird die gerichtsmedizinische Untersuchung klären.«

»Können Sie den Standort des Schützen bestimmen?«, fragte ich Hafner.

»Meine Leute sind gerade dabei, die erforderlichen Daten zu sammeln«, erwiderte der Kriminaltechniker und deutete auf drei weiß gekleidete Gestalten. Diese notierten auf ihren Klemmbrettern Daten, die sie von kleinen, wie Fahrradtachometer aussehenden Geräten ablasen.

»Was machen die denn da genau?«, fragte Raimund.

»Sie erfassen das Gelände mit GPS und Höhenmessern. Am PC können wir dann ein 3D-Modell des Tatorts erstellen und verschiedene Schusswinkel auf ihre Plausibilität testen.«

»Krass«, murmelte ich beeindruckt, was ein kleines, aber äußerst zufriedenes Lächeln auf das Gesicht des KT-Chefs zauberte.

»Der Täter muss ein sehr guter Schütze gewesen sein«, warf Markus ein.

»Haben Sie Erfahrung mit dem Armbrustschießen?«, fragte Hafner.

Markus nickte. »Bei den Feigenbacher Bogenschützen haben wir auch eine Armbrustsektion. Ich habe es ausprobiert, aber das ist mir zu technisch, zu wenig meditativ.«

»Immerhin grenzt das den Täterkreis ein«, bemerkte Ralf. »Gute Armbrustschützen findet man sicher nicht wie Sand am Meer.«

Ich nickte. Das würde unsere Ermittlungen möglicherweise rasch auf eine heiße Spur führen.

»Haben wir schon Anhaltspunkte dafür, wann Herr von Knittlingen zu Tode gekommen ist?«, fragte ich.

»Wir warten noch auf den Notarzt, der die Todesfeststellungsbescheinigung ausstellen muss. Offenbar hat der gerade noch auf dem Mittelaltermarkt zu tun. Und natürlich wird erst die Obduktion den Zeitraum verlässlich eingrenzen können. Aber auf den ersten Blick würde ich annehmen, dass es heute Nacht passiert sein muss. Die Leichenstarre hat eingesetzt«, sagte Hafner.

Ich ließ mir diese Information durch den Kopf gehen und blickte mich noch einmal um. Dann stutzte ich plötzlich.

»Weiß jemand, welche Mondphase wir haben?«, fragte ich.

»Warum um alles in der Welt …«, setzte Ralf an, dann brach er abrupt ab. Offenbar hatte er meinen Gedankengang verstanden.

»Neumond«, erwiderte Markus.

»Die Ruine ist nachts sicher nicht beleuchtet, oder?«, fuhr ich fort.

Hafner schüttelte den Kopf. Ich griff in die Tasche meiner Jeansjacke und zog ein Paar Gummihandschuhe heraus, die ich immer bei mir trug. Als ich sie übergestreift hatte, stieg ich in die Senke hinab und kniete mich neben die Leiche des Mannes. Ich schob meine Hand in die rechte Tasche seiner Lodenjacke und sofort umschlossen meine Finger einen harten, länglichen Gegenstand.

Als ich ihn vorsichtig herauszog, sah ich, dass es sich um eine stabförmige Taschenlampe handelte. Ich schob den Schalter an der Längsseite nach oben. Das LED-Licht blieb tot.

»Wahrscheinlich ist die Batterie leer«, sagte ich.

Hafner, der zu mir getreten war, reichte mir eine Beweismittelsicherungstüte. Nachdem ich die Lampe verpackt hatte, durchsuchte ich die linke Jackentasche. Ich ertastete mehrere kleine, rautenförmige Gegenstände, die ich für Hustenbonbons hielt, sowie einen Zettel. Ich zog das Stück Papier heraus und entfaltete es vorsichtig.

Es handelte sich um einen Computerausdruck. In der oberen Hälfte des Blattes war ein Gegenstand abgebildet, der aussah wie ein glänzender, goldener Kelch, dem der untere Teil fehlte. Darunter stand in großen Buchstaben:

»Wenn Sie wollen, dass nach Jahrhunderten endlich wieder zusammenwächst, was zusammengehört, kommen Sie in der Nacht von Samstag auf Sonntag um Mitternacht nach Hohenknittlingen.«

»Keine Unterschrift«, murmelte Hafner, der mir über die Schulter blickte. Er reichte mir eine Klarsichtfolie, in die ich das Blatt vorsichtig schob. Dann trat ich zu meinen Kollegen.

»Was ist das für ein Gegenstand?«, fragte Raimund und deutete auf das Foto.

»Ich vermute, dass es sich um den Knittlinger Gnadenkelch handelt«, meldete sich Markus zu Wort.

»Der Knittlinger Gnadenkelch?«, fragten Raimund, Ralf und ich unisono.

»Wart ihr noch nie im Feigenbacher Stadtmuseum?« Markus schüttelte fassungslos den Kopf ob unserer Banausenhaftigkeit. »Dort wird der Fuß des Kelchs aufbewahrt. Ein reich verziertes Stück aus dem Frühmittelalter. Die Schale ging während der Erstürmung von Hohenknittlingen im Bauernkrieg 1525 verloren.«

Plötzlich regte sich etwas in meinem Hinterkopf.

»Der Priester! Dieser Christoph Himmelspfort oder wie der hieß. Hat er nicht den Kelch gestohlen? Der Minnesänger auf dem Mittelaltermarkt hat davon gesungen.«

Markus nickte anerkennend. »Christian Himmelspfort war sein Name. Es gibt da so eine Sage, aber die müsste ich auch erst noch einmal nachschlagen …«

»Prima, mach das«, unterbrach ihn Raimund. »Nun haben wir schon einmal einen Hinweis darauf, warum der Graf zu so später Stunde an diesem ungewöhnlichen Ort war.«

»Vielleicht hat ihn jemand mit dem Zettel hierher gelockt, um ihn dann zu ermorden?«, mutmaßte Ralf.

»Vielleicht«, entgegnete ich. »Das werden die Ermittlungen zeigen.«

Ich wollte mich gerade von dem Toten abwenden, als ich etwas aufblitzen sah. Rasch bückte ich mich und hob einen silbrigen Gegenstand auf, der halb verdeckt von einem Ahornblatt neben der Leiche gelegen hatte. Es handelte sich um den Knopf einer wahrscheinlich trachtenmäßig aussehenden Jacke. Er war in Form einer alten Münze gehalten und auch so geprägt. Ein Männerkopf mit Krone prangte in der Mitte, drumherum wand sich eine lateinische Inschrift. Ich hielt ihn prüfend neben den Janker des Toten. Dieser war jedoch mit Hirschhornknöpfen bestückt.

»Machen Sie jetzt schon die Arbeit der KT, oder was?«, fragte Hafner leicht angesäuert. Er hielt mir eine Beweismitteltüte hin und ich ließ den Knopf hineinfallen. »Kommen Sie morgen früh in mein Büro, dann werde ich Ihnen sicher schon erste Ergebnisse präsentieren können«, fügte er hinzu und stapfte grußlos davon, den Beutel in der Hand.

Ich schaute ihm irritiert nach.

»Der kriegt sich schon wieder ein«, murmelte Raimund.

»Wer hat die Leiche denn gefunden?«, fragte ich.

Ralf grinste breit. »Zwei junge Kerle. Larissa nimmt sie gerade in die Mangel.«

Er deutete auf eine Gruppe von drei Gestalten, die mir bislang noch nicht aufgefallen war, weil ein dicker Eichenstamm sie verdeckt hatte. Ich ging auf Larissa zu, die sich an den Baumstamm lehnte und eifrig in ihren aufgeschlagenen Notizblock kritzelte. Die beiden jungen Männer hätten unterschiedlicher kaum sein können. Während der eine mit seinen ausgebeulten, weiten Hip-Hop-Klamotten, dem dünnen Drei-Tage-Bart und den bleischweren Augenlidern zumindest äußerlich perfekt dem Kiffer-Klischee entsprach, wirkte der andere mit seinen akkurat gescheitelten schwarzen Haaren, seiner sauberen Jeans, dem Lederrucksack und den Trekkingschuhen eher wie ein Oberstufengymnasiast beim Jahrestreffen der Jungen Union. Ich schätzte die beiden auf 17 oder 18.

Larissa lächelte mir zu, als sie mich kommen sah. Ich drückte ihr freundschaftlich den Arm, da sie keine Hand frei hatte, und fragte: »Na, was haben wir?«

Der Hip-Hopper musterte mich abschätzig bis feindselig, dem netten Jungen von nebenan sprang die Angst förmlich aus den Augen.

»Das sind Leon Söder und Tobias Goppel. Sie haben die Leiche gefunden.«

»Wann war das?«, fragte ich.

»So gegen Mittag«, platzte es aus Tobias, dem Strebertypen, heraus. »Wir waren wandern, sind an der Burg vorbeigekommen. Ein bisschen auf den Mauern rumgeklettert. Und dann hab ich den Mann da liegen sehen.«

Er schloss die Augen, deren Lider wild zitterten, genauso wie seine Lippen.

»Soso, wandern wart ihr?«, fragte ich und fixierte dabei den Klappspaten, der ordentlich am Rucksack des jungen Mannes befestigt worden war. »Ich bin ja vielleicht nicht mehr ganz auf der Höhe, was Wanderausrüstung angeht, aber wozu braucht ihr denn die Schaufel?«

Tobias Goppels Gesicht nahm mit einem Schlag eine schlohweiße Färbung an. Nun begann auch sein restlicher Körper unkontrolliert zu zittern.

»Wir … wir … wir …«, stammelte er.

»Wir machet so a Botanikprojekt in dr Schul«, sprang ihm Leon in einem Tonfall bei, der irgendwo zwischen Langeweile und vollkommener geistiger Abwesenheit lag.

»Ein Botanikprojekt, soso«, sagte ich. »Und welche Gewächse würde ich dann in eurem Rucksack finden?«

Tobias sah so aus, als ob er jeden Augenblick zusammenklappen würde, während Leon nur mit den Schultern zuckte.

»Überhaupt koine. Wir habet ja no nix ausgegrabe.«

Ich unterdrückte ein Grinsen. Die dichten Wälder in der Umgebung waren wegen ihrer kleinen, versteckten Lichtungen ein beliebtes Anbaugebiet für sogenannte »Guerilla-Grower«, die ihren Bedarf an Cannabis in freier Natur wachsen ließen. Ich überlegte kurz, ob ich den jungen Herrn Goppel auffordern sollte, seinen Rucksack zu öffnen, entschied mich dann aber dagegen. Die Jungs wegen den paar Sämereien hochzunehmen, die sie wahrscheinlich bei einem Ausflug nach Bregenz in einem der dortigen Headshops gekauft hatten, empfand ich als unverhältnismäßig. Die Gefahr, dass die beiden jemals zu abgeklärten Dealern mutieren würden, schätzte ich als sehr gering ein. Zumindest hatte Tobias schon genug damit zu tun, seine durch den Leichenfund außer Rand und Band geratenen Nerven wieder ins Lot zu bringen. Und außerdem hatte ich keine Lust darauf, einen drögen Bericht über eine Drogensache zu verfassen.

»Lassen wir’s gut sein«, sagte ich. »Meine Kollegin wird euch wahrscheinlich noch ein paar Fragen stellen wollen, ich würde für den Moment aber gerne noch wissen, ob außer euch noch irgendjemand hier gewesen ist, als ihr bei der Ruine angekommen seid.«

Tobias zitterte weiter vor sich hin und brachte es lediglich zu einem kurzen Schütteln seines bebenden Kopfes. Leon sagte: »Nee, hab niemand gsehe.«

Dann zog er eine Zigarettenschachtel aus einer Tasche seines übergroßen Pullis und zündete sich eine an.

Ich überließ Larissa die weitere Befragung und ging wieder zurück zu den anderen.

»Und nun?«, fragte ich.

»Wir müssen die Familie verständigen«, erwiderte Raimund. »Begleitest du mich? Dann können wir gleich noch die Wohnung des Toten in Augenschein nehmen. Laut Personalausweis war er auf dem Schloss gemeldet.«

Ich nickte seufzend. Das Überbringen von Todesnachrichten konnte ich zwar leiden wie die Pest, aber es gehörte eben zu meinem Job. Wir verabschiedeten uns von unseren Kollegen, und ich folgte Raimund zu seinem Auto.

18:00 Uhr

»Und, wie hat Markus sich beim Bogenschießen geschlagen?«, fragte Raimund. Er hatte sein Auto am Wanderparkplatz abgestellt, der nur etwa zehn Gehminuten von der Ruine Hohenknittlingen entfernt auf der Hochebene am Waldrand lag.

»Er hat den anderen keine Chance gelassen und den Wettbewerb gewonnen«, erwiderte ich und versuchte, Schritt zu halten.

Auf Raimunds freundlichem Gesicht erschien ein erleichtertes Lächeln.

»Schön, das freut mich für ihn. Er scheint ja endlich etwas gefunden zu haben, bei dem er richtig gut ist.«

Mein Smartphone gab einen Laut von sich, der dem Ächzen einer 98-jährigen Greisin ähnelte, die sich eine steile Treppe hinaufmüht. Das war der SMS-Ton, den mein lieber, aber ziemlich schräger Freund Peter mir eingestellt hatte, als er bei unserem letzten Treffen mein Handy in die Finger bekommen hatte.

Ich wischte auf dem Display herum und sah, dass Anja mir geschrieben hatte:

»Alles okay?«

Ich antwortete mit einem lächelnden Smiley, einem nach oben gereckten Daumen und den Worten: »Ich ruf dich später an!«

Dann steckte ich das Telefon in meine Tasche. »Schon eine Idee wegen des Mordfalls, Chef?«, fragte ich Raimund.

»Hör bitte auf, mich Chef zu nennen. Oder habe ich dich so genannt, als du damals den Posten innehattest?«, erwiderte er in leicht gereiztem Ton.

Raimund leitete nach wie vor das Dezernat. Allerdings nicht mehr allzu lange. Im September würde er in Pension gehen, und wenn dann alles so lief, wie ich mir das vorstellte, würde ich den Posten übernehmen. Und zwar auf Dauer, nicht mehr nur kommissarisch wie vor zwei Jahren. Damals hatte ich mir berechtigte Hoffnungen gemacht, mit meinen 34 Jahren zur jüngsten Dezernatsleiterin in Baden-Württemberg ernannt zu werden. Doch dann hatten der Senfmörder-Fall und seine verheerenden Auswirkungen auf meine Psyche alle meine Hoffnungen über den Haufen geworfen.

»Okay, trotzdem hast du meine Frage noch nicht beantwortet«, hakte ich nach.

Raimund seufzte.

»Nun, auf den ersten Blick sieht es so aus, als ob der Täter Ignatius unter einem Vorwand zu einem nächtlichen Treffen gelockt hätte, um ihn dann zu töten«, fasste er seine Eindrücke zusammen.

»Welches Motiv könnte der Täter gehabt haben?«, fragte ich.

Raimund zuckte mit den Schultern.

»Vielleicht ging es um diesen Kelch. Dann wäre Habgier vorstellbar. Bei Großgrundbesitzern wie den Knittlingern sollte man Geld als Motiv wohl immer irgendwie in Betracht ziehen.«

»Kennst du dich mit den familiären Verhältnissen aus?«

»Soviel ich weiß, ist der Getötete der Neffe des alten Grafen von Knittlingen. Da dessen Ehe aber kinderlos geblieben ist, hat er ihn adoptiert, um ihn als legitimen Alleinerben einsetzen zu können.«

»Hm«, erwiderte ich, »da werden sich die übergangenen Erben aber nicht gerade gefreut haben.«

Raimund nickte. »Wir müssen uns einen genauen Überblick über die Verwandtschaft verschaffen und jeden Knittlinger überprüfen, der in irgendeiner Form einen Groll gegen Ignatius gehegt haben könnte.«

Inzwischen hatten wir Raimunds Auto erreicht. Ich nahm auf dem Beifahrersitz Platz und Raimund lenkte den Wagen aus dem Parkplatz heraus und auf die kleine, gewundene Straße, die hinab ins Tal und zum Schloss Niederknittlingen führte. Ich klappte den Sonnenschutz herunter und betrachtete mich im Spiegel. Na super. Ich sah aus, als ob ich gerade einen Marathonlauf hinter mich gebracht hätte. Eine dunkelblonde Strähne klebte auf meiner schweißnassen Stirn. Mein Gesicht war knallrot und meine ohnehin etwas zu lange Nase ragte daraus hervor wie eine reife Baby-Karotte. Wenigstens vertuschte die Schwellung um meine Augen die Fältchen, die ich dort vor kurzem entdeckt hatte.

»Weißt du schon, welcher Staatsanwalt den Fall übernehmen wird?«, fragte ich.

»Fink«, erwiderte Raimund. »Ich habe vorhin mit ihm telefoniert. Er wird morgen zu unserer Besprechung dazukommen.«

Mein Herz schlug plötzlich ein wenig schneller, während ich versuchte, die Flut von Erinnerungen und Bildern unter Kontrolle zu bekommen, die der Name des Staatsanwaltes ausgelöst hatte. Kennengelernt hatte ich ihn im Zuge der Ermittlungen zum Fall des Senfmörders. Er war ein unerträglicher Pedant gewesen, letztendlich hatte er aber den entscheidenden Beitrag zur Lösung des Falles geleistet. Nach meinem Wiedereinstieg im vergangenen Jahr hatten wir gemeinsam einen Radarfallensprenger gejagt und dabei hatte ich Fink davor bewahrt, von einer Explosion in tausend Stücke gerissen zu werden.

»Wie geht es ihm denn inzwischen?«, fragte ich.

Raimund zuckte mit den Schultern. »Ich habe ihn seit letztem Jahr wahrscheinlich genauso selten zu Gesicht bekommen wie du. Die paar Körperverletzungsdelikte, in denen wir ermittelt haben, hat Staatsanwalt Krüger verantwortet. Und den Radarfallenprozess hat der Oberstaatsanwalt selbst übernommen.«

Ich nickte gedankenverloren. Im Grunde konnte es mir gleichgültig sein, wie es Fink ging. Ich hatte ihn ein paar Mal auf dem Flur der Dienststelle gesehen, doch er hatte stets nur kurz gegrüßt und sich dann rasch aus dem Staub gemacht. Ob er mir gezielt aus dem Weg ging? Warum sollte er das tun? Klar, die Todesgefahr, in der er damals geschwebt hatte, hatte ihn ganz schön mitgenommen. Ob er sich deswegen noch immer schämte? Vielleicht hatte er sich auch professionelle Hilfe geholt? Sofort fiel mir wieder der Termin morgen ein und mein Puls erreichte unangenehme Höhen.

Als Raimund vor einem kunstvoll geschwungenen, schmiedeeisernen Portal hielt, stieg ich rasch aus und sog die frische Abendluft in tiefen Atemzügen in meine Lungen.

»Alles in Ordnung?«, fragte Raimund.

Ich nickte. Er warf mir einen skeptischen Blick zu, verzichtete jedoch darauf, nachzubohren, wofür ich ihm dankbar war.

Hinter dem Gitter führte ein weißer, sanft ansteigender Kiesweg zum zwar recht kleinen, aber dafür ziemlich prächtigen Schloss der Grafen von Knittlingen. Es lag in einem etwa zwei Fußballfelder großen, gepflegten Garten mit vielen Kieswegen, die von Putten, Springbrunnen und kunstvoll geschnittenen Buchsbäumchen gesäumt wurden. Im Licht der langsam sinkenden Sonne wirkte das Ensemble aus Schloss und Garten ein wenig aus der Zeit gefallen und verträumt.

Wir gingen auf das geschlossene Portal zu und Raimund drückte den Klingelknopf unter dem Lautsprecher der Gegensprechanlage. Nach einigen Sekunden ertönte ein raspelndes Knistern und ein tiefer Männerbass.

»Ja bitte?«

»Kriminalpolizei Feigenbach, Hauptkommissar Steinle«, erwiderte Raimund. »Ich muss den Herrn Grafen in einer wichtigen Angelegenheit sprechen.«

»Sind Sie angemeldet?«, fragte die tiefe Stimme, offenbar wenig beeindruckt von Raimunds Titel.

»Nein«, entgegnete Raimund nachdrücklich. »Es ist wichtig.«

»Bitte gedulden Sie sich einen Augenblick, ich werde sehen, ob der Herr Graf Sie empfangen kann.«

Raimund seufzte. Nach einer gefühlten Ewigkeit begann die Gegensprechanlage wieder zu knistern.

»Um welche Angelegenheit handelt es sich denn?«, fragte die Stimme.

»Das würde ich mit dem Herrn Grafen gerne unter vier beziehungsweise sechs Augen besprechen. Meine Kollegin, Frau Hauptkommissarin Vill, begleitet mich.«

Ich bewunderte Raimund für seine Selbstbeherrschung. Ich war mir überhaupt nicht sicher, ob ich an seiner Stelle den impertinenten Typen am Ende der Leitung nicht schon längst so zusammengestaucht hätte, dass er nicht mehr gewusst hätte, wo oben und wo unten war.

Anstelle einer weiteren Nachfrage hörte ich ein summendes Geräusch und kurz darauf begannen die beiden Flügel des schmiedeeisernen Tores in ihren Angeln zu quietschen und langsam aufzuschwingen. Wir traten hindurch und gingen den Kiesweg hinauf zum Schloss. Als wir das Gebäude beinahe erreicht hatten, erschien eine Gestalt auf der Freitreppe, die mich spontan an einen hochgewachsenen Pinguin erinnerte. Der Mann hatte ein glattrasiertes Gesicht, aus dem eine spitze Nase zwischen den kleinen Augen hervorstach wie ein Schnabel. Sein beinahe kahler Schädel war von einem schmalen Kranz grauer Haare umgeben. Er war in einen schwarzen Frack gekleidet und trug ein blütenweißes Hemd mit weißer Fliege.

Der Mann grüßte uns mit einer angedeuteten Verbeugung und sagte dann in einem tiefen Brummbass, der ihn als denjenigen auswies, mit dem Raimund über die Gegensprechanlage diskutiert hatte: »Darf ich Sie bitten, sich auszuweisen?«

Raimund zückte seinen Dienstausweis.

Der Mann musterte das Dokument eingehend, dann nickte er und sagte: »Und den der Dame bitte auch.«

Ich hätte beinahe laut losgelacht. Für wen hielt mich der alte Knabe denn? Eine notorische Adeligenstalkerin, die sich an einen altgedienten Polizeibeamten herangemacht hatte, um in die Nähe eines blaublütigen Opfers zu kommen? Doch ich riss mich zusammen und hielt dem Mann meinen Ausweis unter die Nase. Dieses Mal überprüfte er das Papier sogar noch länger als bei Raimund. Wahrscheinlich konnte er nicht so recht glauben, dass es inzwischen Frauen bei der Kripo gab, die nicht nur als Sekretärinnen dort arbeiteten.

Schließlich nickte er dann doch und gebot uns mit einer Geste seiner behandschuhten Rechten, die Eingangshalle des Schlosses zu betreten. Der erste Eindruck überwältigte mich beinahe. Wir standen in einem etwa fünfzehn Meter hohen Raum. Die gewölbte Decke war mit einem riesigen Fresko bemalt, das mich an eine der vielen Dorfkirchen in der Gegend erinnerte. Es zeigte Männer in Rüstungen vor einer Burg auf einem Hügel. Einer der Ritter kniete vor einem stattlichen Mann mittleren Alters, um dessen Schultern ein purpurner Mantel aufwendige Falten warf. Der Mann überreichte dem Knieenden einen Gegenstand, bei dessen Anblick mein Herz sofort schneller zu schlagen begann. Es war ein reich verzierter, goldener Kelch. Ich zupfte Raimund am Ärmel und deutete nach oben. Er folgte meinem Fingerzeig und nickte dann zum Zeichen, dass er es ebenfalls gesehen hatte.

Der pinguinhafte Dienstbote führte uns eine breite Marmortreppe hinauf in den ersten Stock des Gebäudes und weiter in eine der Seitengalerien. Wir durchschritten einen langen Gang, dessen Wände Porträts gewichtig dreinblickender Männer in historischen Kostümen säumten, und gelangten schließlich an eine massiven Tür, gegen die der Frackträger mit seinen behandschuhten Knöcheln klopfte.

Durch das dunkelbraun lackierte Holz drang ein schwaches »Herein!« und im nächsten Augenblick stieß der Diener die Tür auf, trat zur Seite und sagte: »Der Herr Graf wird Sie nun empfangen.«

Das Erste, was ich wahrnahm, als ich den Raum betrat, war ein intensiver Geruch nach Pfeifenrauch, der in mir innerhalb von Sekundenbruchteilen den nur schwer zu beherrschenden Wunsch weckte, mir eine Zigarette anzustecken. Ich kämpfte den Impuls mit einiger Mühe nieder und konzentrierte mich stattdessen darauf, mich umzusehen.

In der Mitte des Raumes stand ein riesiger Schreibtisch, hinter dem ein ziemlich beleibter, älterer Mann in einem dunkelgrünen Lodenjanker saß und uns eingehend musterte. Die Wände der Zimmers waren ebenfalls mit Ölgemälden behängt, von denen besonders eines hervorstach, das sich direkt hinter dem Grafen befand. Darauf waren eine junge Frau in einem Hochzeitskleid und ein stattlicher Kerl im Frack zu sehen, der das deutlich jüngere Ebenbild des Mannes hinter dem Schreibtisch war.

Der Graf erhob sich und trat auf uns zu. Er reichte mir eine kühle Hand und griff fest zu, als er die meine schüttelte und »Angenehm« sagte. Allerdings vermittelte er dabei in keiner Weise das Gefühl, dass ihm die Begegnung tatsächlich angenehm war. Das gleiche Ritual wiederholte er bei Raimund, dann bat er uns, auf zwei Stühlen vor seinem Schreibtisch Platz zu nehmen, die der eilfertige Dienstbote in der Zwischenzeit herbeigeschafft hatte.

»Was kann ich für Sie tun?«, fragte er schließlich, als auch er sich wieder auf seinen Sessel gesetzt hatte, der mit der hohen, reich verzierten barocken Rückenlehne ein wenig wirkte wie ein kleiner Thron.

»Wir sind gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass der Leichnam Ihres Sohnes Ignatius von Knittlingen heute Mittag bei der Ruine Hohenknittlingen gefunden worden ist«, sagte Raimund.

Ich hielt den Atem an. Wie ich diese Augenblicke hasste. Und wie froh ich war, dass dieses Mal Raimund die unangenehme Aufgabe zugefallen war, die Todesnachricht zu überbringen.

Der Graf starrte uns fassungslos an.

»Wie bitte … Ich verstehe nicht …«, stammelte er.

»Ihr Sohn ist gewaltsam zu Tode gekommen«, fuhr Raimund in ruhigem, sachlichem Ton fort. »Wir haben bislang noch keine Anhaltspunkte bezüglich des Täters.«

Der Unterkiefer des Mannes klappte nach unten und entblößte eine Reihe altersgelber, teils golden überkronter Zähne. Er schüttelte den Kopf und stieß hervor: »Nein, das kann nicht … Sie müssen sich irren.«

»Wir haben die Ausweispapiere Ihres Sohnes bei dem Leichnam gefunden. Einer unserer Kollegen, der ihn privat kannte, hat ihn bereits identifizieren können. Wir …«

In diesem Augenblick wurde die Tür hinter uns mit einer solchen Wucht geöffnet, dass der schwere Holzflügel mit einem saftigen Knall gegen die Wand krachte.

Ich wandte mich reflexartig um und erblickte eine ältere Frau, in deren faltigen Zügen ich das gealterte Ebenbild der Braut auf dem Ölgemälde erkannte.

»Was ist hier los?«, zischte sie und blickte sichtlich wütend zwischen Raimund, ihrem Mann und mir hin und her, ohne uns die Höflichkeit einer Begrüßung zu gewähren.

»Er ist tot«, murmelte der Graf.

»Wer ist tot?«, fauchte seine Frau.

»Ignatius«, erwiderte er tonlos.

Die Reaktion seiner Gemahlin kam völlig unerwartet. Sie fixierte ihn mit kalten Augen und brach in ein höhnisches Gelächter aus, das mich entfernt an das Gegacker eines Huhns erinnerte.

»Dann war das ganze Affentheater mit der Adoption also für die Katz!«, rief sie und schüttelte immer noch lachend den Kopf.

»Sybille«, fauchte ihr Mann sie an. »Reiß dich zusammen!«

»Warum sollte ich?«, entgegnete sie achselzuckend. »Tot ist tot. Unser Sohn wird mir das sicherlich nicht mehr nachtragen.«

Ich konnte angesichts dieses seltsam unpassenden Verhaltens nicht mehr an mich halten und sagte: »Der Tod Ihres Sohnes scheint Ihnen nicht sonderlich nahezugehen.«

»Meines Adoptivsohnes«, korrigierte sie mich scharf. »Und ich weiß nicht, inwiefern es Sie bekümmern sollte, ob mir etwas nahegeht oder nicht.«

Ich spürte, wie ein Anflug von Zorn meinen Körper mit einem Adrenalinstoß versorgte.

»Nun«, entgegnete ich betont gelassen. »Da Ihr Adoptivsohn offenbar gewaltsam zu Tode gekommen ist, sind Ihre Gefühle ihm und seinem Ableben gegenüber von größerem Interesse für uns, als Sie es möglicherweise vermuten.«

Die Gräfin funkelte mich wütend an. »Sie unterstehen sich doch nicht etwa, anzudeuten, dass ich …«

»Sybille«, fuhr ihr Mann scharf dazwischen. »Lass es gut sein! Die Dame und der Herr von der Polizei sind nur die Überbringer der schlechten Botschaft. Du solltest sie nicht dafür bestrafen.«

Dann wandte er sich an Raimund und mich.

»Wie ist er zu Tode gekommen?«, fragte er. Sein Gesicht war bleich und seine Stirn mit Schweißtropfen übersät, aber er wirkte deutlich gefasster als noch vor wenigen Augenblicken.

»Dazu können wir beim jetzigen Stand der Ermittlungen noch nichts sagen«, entgegnete Raimund vorsichtig.

Ich erwartete heftige Widerworte, doch der Graf nickte einfach.

»Das ist eine Katastrophe«, murmelte er.

»Ist Ihnen die Abwesenheit Ihres Sohnes aufgefallen?«, fragte ich.

Er schüttelte den Kopf.

»Ignatius hat die letzte Woche meistens auf dem Gelände des Mittelaltermarktes verbracht. Er ist schließlich der Organisator dieses Spektakels.«

Das letzte Wort hatte er in einem leicht despektierlichen Ton ausgesprochen, der mich aufhorchen ließ.

»Wie stehen Sie zu der Veranstaltung?«, fragte ich rasch, ehe das Gespräch in eine andere Richtung gelenkt werden konnte.

»Eine Schnapsidee war das!«, fauchte die Gräfin, die inzwischen neben ihren Mann getreten war.

»Sybille!«, zischte der Graf, woraufhin seine Frau dazu überging, ihre stechenden Worte in stechende Blicke zu verwandeln.

»Sie müssen verstehen, dass der Unterhalt des Schlosses mehr Mittel erfordert, als die Erträge aus unseren Landwirtschaftsbetrieben einbringen. Vor zwei Jahren waren wir bereits gezwungen, unser Gut in Bachlangen zu verkaufen. Aber das war nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ignatius suchte nach weiteren Möglichkeiten, Geld aufzutreiben, und der Mittelaltermarkt war eine davon. Ich erkenne sein Bemühen an. Aber dafür, dass Tausende auf meinem Grund und Boden herumstapfen, um sich Menschen in Fantasiekostümen anzusehen, die ein Laientheaterstück aufführen, das sie für das Mittelalter halten, konnte ich mich nie begeistern.«

Ich nickte.

»Wie geht es jetzt weiter mit dem Markt?«, fragte ich.

Der Graf zuckte mit den Schultern. »Die Veranstaltung läuft, die Verträge sind gültig. Was glauben Sie, wie teuer uns ein Abbruch kommen würde?«

Raimund holte eine Klarsichtfolie aus der Tasche seines Jacketts, faltete sie in der Mitte und legte sie auf den Schreibtisch. Es war das Foto, das wir bei der Leiche gefunden hatten. Raimund hatte das Papier so platziert, dass der Text nicht zu lesen war.

»Kennen Sie diesen Gegenstand?«, fragte er.

Die Reaktion des Ehepaars war eindeutig. Die Gräfin schlug sich die Hand vor den Mund und die Augen ihres Mannes weiteten sich so sehr, dass ich schon befürchtete, sie würden aus ihren Höhlen fallen.

»Das … das … das ist nicht möglich«, stammelte er.

»Kennen Sie diesen Gegenstand?«, fragte Raimund noch einmal.

Der Graf nickte. »Das sieht aus wie eine sehr exakte Kopie des verlorenen Teils des Knittlinger Gnadenkelchs.«

»Ist das der Kelch, der auf dem Gemälde in der Eingangshalle zu sehen ist?«, fragte ich.

Der Graf nickte.

»Wann ging er verloren?«

Der alte Mann seufzte. Wahrscheinlich war dies das tausendunderste Mal, dass er aufgefordert wurde, diese Geschichte zu erzählen.

»Der Knittlinger Gnadenkelch wurde meinem Vorfahren Robert von Knittlingen Anfang des 14. Jahrhunderts von Kaiser Ludwig dem Bayern für seine treuen Dienste im Kampf gegen die oberitalienischen Städte geschenkt. Kunsthistorische Analysen des erhaltenen Sockels haben ergeben, dass er wohl langobardischen Ursprungs ist. Er wurde in unserer Familie in hohen Ehren gehalten und als Teil des Altargeschirrs in der Kapelle von Hohenknittlingen aufbewahrt. Während der Bauernkriege wurde die Burg von den aufständischen Horden belagert. Sie hätte wohl standgehalten, wenn nicht der Kaplan auf die Seite der Bauern gewechselt wäre und ihnen eine geheime Pforte geöffnet hätte. Als der Verräter sich im Chaos der Erstürmung der Burg mit dem Altargeschirr davonmachen wollte, wurde er von Anton Alicibiades von Knittlingen, dem damaligen Grafen, gestellt. Doch dem Feigling gelang es, meinen Vorfahren zu erdolchen. Während des Kampfes ging jedoch der Kelch zu Bruch, und so konnte der Kaplan nur mit dem oberen Teil des Gefäßes entkommen, während der Sockel bei der Leiche des Grafen zurückblieb.«

»Und was geschah mit dem verlorenen Teil des Kelchs?«, fragte Raimund.

Der alte Mann schüttelte den Kopf. »Er ist nun seit beinahe 500 Jahren spurlos verschwunden. Der Gegenstand auf dem Foto ist dem verlorenen Teil jedoch sehr ähnlich. Sehen Sie sich beispielsweise einmal die Verzierungen am oberen Rand des Trinkgefäßes an. Sie entsprechen denjenigen auf dem Sockel bis ins kleinste Detail.«

»Wo befindet sich dieser Sockel?«, fragte ich.

»Im Stadtmuseum in Feigenbach«, erwiderte der Graf. »Wir haben ihn der Stadt als Dauerleihgabe überlassen. Die haben einen ganz fähigen Kunsthistoriker da, einen Dr. Weiner. Der kann Ihnen sicher detailliertere Auskünfte geben.«

»Gut, ich danke Ihnen«, entgegnete Raimund. »Ich weiß, dass die Nachricht vom Tode Ihres Sohnes ein großer Schock für Sie sein muss. Ich habe auch nur noch eine Frage, ehe wir uns von Ihnen verabschieden. Wer ist denn der Nächste in der Erbfolge?«

»Nun, das muss noch notariell geregelt werden, aber ich werde Laurentius Dareios von Knittlingen als meinen Erben benennen«, sagte der Graf.

»Laurentius, der Taugenichts«, zischte Sybille und fing sich dafür einen tadelnden Blick ihres Ehemannes ein.

»Er ist mein Neffe, Ignatius’ Bruder«, sagte der Graf. »Laurentius hat einen handwerklichen Beruf erlernt.«

»Goldschmied«, ergänzte seine Frau in einem Ton, als würde sie über eine ansteckende Erkrankung sprechen.

Wir ließen uns die Adresse des neuen Knittlinger Universalerben geben und verabschiedeten uns mit dem Hinweis, dass wir uns bei Bedarf wieder melden würden.

Die Augen der Gräfin sprühten wütende Funken, doch ihr Mann nickte uns nur ernst, aber freundlich zu.

»Wir würden dann gerne noch die Wohnung Ihres verstorbenen Sohnes sehen«, sagte ich.

Der Graf nickte und griff nach einer kleinen Glocke, die vor ihm auf dem Schreibtisch stand. Dann schien er es sich anders zu überlegen. Er schüttelte den Kopf und sagte: »Ich bringe sie selbst hin.«

18:30 Uhr

Der Graf führte uns durch die Galerie und dann zu meinem Erstaunen aus dem Schloss heraus, die Freitreppe hinab und auf ein kleines Nebengebäude zu, das versteckt in einer baumbestandenen Ecke des Parks lag.

»Ignatius hat es vorgezogen, ein wenig Abstand zu meiner Frau und mir zu halten«, erklärte er. »Deshalb ist er in die ehemalige Orangerie gezogen.«

Wie ich nun erkennen konnte, handelte es sich dabei um ein eingeschossiges Gebäude mit einem hohen Mansardendach. Es war im gleichen Stil gehalten wie das Schloss selbst. Der Graf zog einen klimpernden Schlüsselbund aus seiner Tasche und öffnete die Eingangstür.

Wir betraten einen großen, lichtdurchfluteten Raum, der mich an ein Künstleratelier erinnerte. Es handelte sich um eine Art Wohn-, Arbeits- und Esszimmer mit Küchenzeile, das beinahe die gesamte Fläche des Erdgeschosses einnahm. Zwei Türen, die wahrscheinlich in ein Bad und ein Schlafzimmer führten, befanden sich im hinteren Bereich.

»Waren Sie seit dem Tod Ihres Sohnes in seinen Räumen?«, fragte Raimund.

Der Graf schüttelte den Kopf. »Ich habe das Zimmer nie betreten. Ignatius traf ich bei Tisch im Schloss oder zu Besprechungen in meinem Arbeitszimmer.«