Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

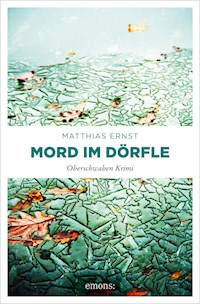

- Herausgeber: Emons Verlag

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Oberschwäbisches Brauchtum trifft auf psychologische Krimispannung. Eigentlich will Kommissar Wellmann seinen wohlverdienten Skiurlaub genießen, als während der Fasnet ein totes Liebespaar aufgefunden wird – genau dort, wo vor mehr als zwanzig Jahren Wellmanns große Liebe starb. Die Spur führt ihn zu einem Drogenring, der den Landkreis Biberach im Griff hat. Und Wellmann erkennt: Um den Fall zu lösen, muss er sich den Dämonen seiner Vergangenheit stellen ...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 414

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Matthias Ernst wurde 1980 in Ulm/Donau geboren. Nach dem Studium der Psychologie arbeitete er in mehreren psychiatrischen Kliniken in Oberschwaben. In seinem ersten, 2015 im Midnight-Verlag als eBook erschienen Psychokrimi »Die Spur des Jägers« verbindet er seine beiden größten Leidenschaften miteinander: die Psychologie und das Schreiben. Die Reihe um die Kommissarin Inge Vill setzte er mit »Schwabenmord« (2016), »Schwabenblut« (2017) und »Schwabenschmerz« (2019) fort. Matthias Ernst ist Mitglied im SYNDIKAT.

Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.

Lust auf mehr? Laden Sie sich die »LChoice«-App runter, scannen Sie den QR-Code und bestellen Sie weitere Bücher direkt in Ihrer Buchhandlung.

©2020 Emons Verlag GmbH Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv: birdys/photocase.de Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer Umsetzung: Tobias Doetsch Lektorat: Christiane Geldmacher, Textsyndikat, Bremberg eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-96041-516-9 Oberschwaben Krimi Originalausgabe

Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unterwww.emons-verlag.de

Dieser Roman wurde vermittelt durch die Agentur Ashera GbR, Markt Rettenbach, Gottenau.

Du kannst von dem, was du nicht fühlst, nicht reden.

Wärst du so jung wie ich, und Julia dein,

Vermählt seit einer Stund, erschlagen Tybalt,

Wie ich von Lieb entglüht, wie ich verbannt:

Dann möchtest du nur reden, möchtest nur

Das Haar dir raufen, dich zu Boden werfen

Wie ich, und so dein künft’ges Grab dir messen.

William Shakespeare, »Romeo und Julia«,

1

Gompiger Doschdig

Ein Flöckchen verirrte sich auf die bleiche Wange des Mädchens. Die winzigen Eiskristalle glühten im Kerzenschein einen Augenblick lang golden auf. Dann schmolz die noch vorhandene Körperwärme den Schnee zu einer Träne, die einsam über das starre Gesicht rann, für einen Moment am Kinn verharrte und schließlich auf den gefrorenen Boden tropfte.

Ob es schon vorbei war? Gerne wäre er aus seinem Versteck hervorgekrochen und hätte ihren Puls gefühlt. Aber der Junge konnte jederzeit hier auftauchen. Und der durfte ihn auf keinen Fall entdecken. Er versuchte, die Gestalt auf der Holzbank zu beobachten und auf Lebenszeichen zu achten. Doch sie wirkte so reglos wie vor achtzehn Minuten, als er sie dort abgelegt hatte. Auch Atembewegungen konnte er nicht mehr ausmachen. Das beruhigte ihn. Zumindest so lange, bis ihm bewusst wurde, dass das flackernde Licht seine Sinne getäuscht haben mochte.

Er schob sich aus seinem Unterschlupf hervor und stieß dabei die Whiskeyflasche um. Mit einem Gluckern schwappte ein Teil der Flüssigkeit auf den Boden und schmolz den Schnee. Fluchend richtete er die Flasche wieder auf. Wenn das hier erledigt war, musste er dringend seine Spuren verwischen.

Er rieb die klammen Fingerspitzen aneinander, um sie anzuwärmen. Schließlich wollte er nicht, dass der Kälteschock die Kleine aus ihrem Dämmerschlaf weckte, wenn er ihr den Puls fühlte. Er betrachtete das Mädchen auf seinem Totenbett unter den beiden Bäumen am Ufer des Lindenweihers. Es war eine Schande, so ein junges, hübsches Leben zu beenden. Aber sie hatten keine andere Wahl gehabt.

Ob der Junge wohl in die Falle tappen würde, die sie ihm gelegt hatten? Das Röhrchen mit den Tabletten lag in den gefalteten Händen seiner Freundin. Er konnte es gar nicht übersehen. Aber würde er die Dinger auch schlucken? Der Plan war kompliziert. Zu kompliziert. Hätte sein Wort mehr Einfluss gehabt, dann wäre das alles hier deutlich weniger dramatisch über die Bühne gegangen.

Er ließ seinen Blick über das Lichtermeer gleiten. Neunundneunzig rote Teelichter. Wahnsinn. Wenn er daran dachte, wie viele Spuren er allein schon beim Anzünden der Dochte hinterlassen hatte, schnürte es ihm die Kehle zu. Er hoffte, dass Robert hier auftauchen und sich genau so verhalten würde wie vorhergesagt. Sie konnten den Plan nicht mehr abändern. Die ersten, unwiderruflichen Schritte waren getan, und nun mussten sie es durchziehen. Bis zum bitteren Ende.

Er wollte nach der Halsschlagader des Mädchens tasten. Da ließ ein Geräusch seine Hand zurückzucken. Als ob der Schreck ihn urplötzlich zu einer Eisskulptur gefroren hätte, stand er da und lauschte.

Der Wind rauschte durch die blattleeren Kronen der Bäume, durch die Büsche am Rand der Liegewiese und durch das Schilf am Ufer des Weihers. Ein Teelicht erlosch mit einem Zischen, als eine Schneeflocke in die Flamme fiel. Die Stille der Nacht vervielfachte die Lautstärke des Geräuschs, sodass es in seinen überreizten Ohren klang, als würde ein Kühlwasserbottich in eine weiß glühende Esse geschüttet. Dann knackte es, und er wusste, dass es ein Fehler gewesen war, den Beobachtungsposten zu verlassen.

Einen Fluch unterdrückend hastete er zurück in sein Versteck. Ein Ast schlug ihm ins Gesicht und riss ihm die Haut auf. Er konnte nicht verhindern, dass ihn der jäh einsetzende Schmerz kurz aufstöhnen ließ. Schwer atmend kauerte er sich nieder. Der Puls hämmerte gegen seinen Kiefer, und er zitterte vor Anspannung.

»Jana? Bist du hier?«

Sein Gehör hatte ihn nicht getäuscht. Der Junge war da. Jetzt galt es, so unauffällig wie möglich zu sein. Hoffentlich war er durch den Anblick seiner toten Freundin so abgelenkt, dass er die allzu deutlichen Spuren nicht beachtete, die ihm die Anwesenheit ihres Mörders verraten konnten. Er hielt den Atem an und wartete.

2

Ruaßiger Freidig

Tobias Wellmann hörte zwar das dreimalige Klopfen an der Tür, was ihn jedoch weckte, war der Schmerz hinter seinen Schläfen.

Reflexartig zog er die Augenbrauen zusammen. Doch das verstärkte den Druck auf seinen Kopf nur noch mehr. Eine jähe Übelkeit stieg in ihm auf. Er zwang sich, die Muskeln an Stirn und Nasenwurzel zu lockern, und atmete tief ein und aus, um dem Brechreiz entgegenzuwirken.

»Tobias? Bischt du wach?«

Die Stimme seines Vaters ließ die Pein hinter den Lidern erneut aufflammen.

»Lass mich in Ruhe!«, wollte Wellmann rufen, doch aus seiner ausgetrockneten Kehle drang nur ein Krächzen, das in ein Würgen überging, als der Inhalt seines Magens die Speiseröhre heraufdrängte. Er kniff die Augen zusammen. Die Tür öffnete sich knarrend. Er hörte, wie sich schwere Schritte dem Bett näherten.

»Hoscht du geschtern Abend etwa so läschterlich gsoffe oder was?«, fragte sein Vater.

Wellmann winkte ab.

»Ich vertrag wohl nichts mehr.«

Der rote Schein vor seinen geschlossenen Lidern wurde mit einem Mal gleißender, was mit dem Geräusch zurückgerissener Gardinen korrespondierte. Kurz darauf knarrte das Fenster. Ein Schwall Winterluft traf sein Gesicht. Der Schock ließ ihn reflexartig Atem holen, und plötzlich nahm die nagende Übelkeit ein wenig ab. Wellmann wagte es sogar, ein Auge zu öffnen. Doch er schloss es sofort wieder. Ein Sonnenstrahl war tief in sein Gehirn gedrungen und hatte eine Schmerzwelle durch seinen Körper gejagt.

»Aufstehe, dei Typ wird verlangt, Sohnemann!«, rief sein Vater.

»Ich habe Urlaub. Und bin für niemanden zu sprechen«, knurrte Wellmann und drehte sich demonstrativ zur Seite, was den Brechreiz erneut verstärkte.

Sein Vater ließ nicht locker.

»I hon immer dacht, dass die bei dr Polizei koin Urlaub hont, wenn dr Dienscht ruft«, sagte er. »Außerdem steht a junge, hübsche Frau unte in dr Stub, die behauptet, dei Kollegin zu sei.«

Weitere Schmerzen in Kauf nehmend, wandte Wellmann sich um und öffnete beide Augen. Die Linsen benötigten ein paar Sekunden, um sich der unangenehmen Helligkeit anzupassen. Verschwommen sah er den weißen Wuschelkopf seines Vaters vor sich. Ob dieser ihm einen bösen Blick zuwarf oder schadenfroh grinste, konnte er jedoch nicht sagen.

»Eine Kollegin?«, fragte Wellmann matt.

»Prima, des Gehör scheint no nett glitte zu hon. Schmeiß dir a kaltes Wasser ins Gsicht und dann komm runter. Imach uns an starke Kaffee.«

Fünf Minuten später wankte Wellmann die Treppe hinab, musste sich dabei jedoch am Geländer abstützen, weil ihm Schwindelattacken das Gleichgewicht zu nehmen drohten. Er hatte sich frisch gemacht, sich die Kriegsbemalung aus dem mit kurzen, teils schwarzen, teils grauen Bartstoppeln übersäten Gesicht gewaschen, den abgestandenen Schweißgestank seines Körpers notdürftig mit Deo überdeckt und sich die Jeans und den Pulli angezogen. Praktischerweise hatten seine Klamotten noch dort gelegen, wo er sie gestern ausgezogen hatte, ehe er sich in sein Indianerkostüm geworfen hatte.

Die Neunzig-Grad-Kurve, die er nehmen musste, um in die Stube zu gelangen, stellte eine weitere Herausforderung für seine aus den Fugen geratene Körperbeherrschung dar. Erst als er den Türrahmen auf sich zukommen sah, wurde ihm bewusst, dass er zu viel Schwung genommen hatte. Glücklicherweise funktionierten seine Reflexe noch, und seine linke Hand verhinderte in letzter Sekunde, dass ein Veilchen sein ohnehin schon recht derangiertes Aussehen vervollständigte.

»Oh mein Gott!«, hörte er eine Frauenstimme sagen.

»Tobias reicht vollkommen«, murmelte er.

»Das finde ich nicht lustig«, sagte Linda Keller. Sie musterte ihn mit ihren graublauen Augen. »Was ist denn los?«

Sein Vater nahm ihm die Mühe des Antwortens ab.

»Geschdern Abend war dr Bua auf dr Weiberfasnet in der Gmoindshalle. Koi Sorg, früher hot er jedes Mal so ausgsehe. Der erholt sich scho wieder.«

Er stieß ein heiteres Lachen aus.

»Ganz recht, Vater«, sagte Wellmann und fügte an Linda gewandt hinzu: »Und wenn du mir meinen freien Tag gegönnt hättest, anstatt hier reinzuschneien, hättest du dir den Anblick und ich mir deine Sorgenmiene sparen können.«

Sie wollte etwas erwidern, doch Wellmann hob die Hand.

»Also, was kann ich für dich tun?«

»Jetzt setztet euch erscht mal na, dr Kaffee ischt fertig«, fuhr sein Vater dazwischen.

Er griff Linda kurzerhand am Unterarm und führte sie zur Eckbank im Herrgottswinkel. Sie nahm widerstrebend Platz. Wellmann tat es ihr langsam und vorsichtig nach. Er hoffte, dass der Koffeinschub seinen wackeligen Kreislauf so weit stabilisierte, dass ihm später beim Aufstehen nicht schwindelig würde.

Sein Vater stellte zwei dampfende Tassen auf den Tisch, dazu eine Dose mit Kaffeesahne und ein Schälchen mit Zuckerwürfeln. Wellmann verzichtete auf das Beiwerk und nahm einen tiefen Schluck. Als die heiße Brühe sich seine Gedärme hinunter brannte, verfluchte er kurz seinen Wagemut. Doch der Kaffee und auch die Reste von was auch immer seinen Magen gefüllt hatte schienen an Ort und Stelle bleiben zu wollen, und so entspannte er sich ein wenig.

Linda nahm die Tasse auf und nippte daran. Er versuchte, seine Aufmerksamkeit auf sie zu fokussieren. Sie war angespannt. Das sah er deutlich an den weiß hervortretenden Knöcheln ihrer Finger, die das Gefäß fest umklammert hielten. Er sah es an der vermehrten Häufigkeit ihres Blinzelns. An der ruckartigen Bewegung ihres Kopfes, mit der sie alle paar Sekunden eine besonders widerspenstige Strähne ihres dunkelblonden Haares aus ihrem Gesichtsfeld entfernte. Und er sah es an ihrer Zungenspitze, die sich immer wieder zwischen ihren Zähnen hervorwagte wie eine nervöse Maus, die aus ihrem Loch hervorspitzt, um Ausschau nach einem Fressfeind zu halten.

»Also, was ist los?«, wiederholte er seine Frage.

»Wir haben zwei Leichen gefunden, Jugendliche. Ein Junge und ein Mädchen. Beide achtzehn Jahre alt, hier aus der Gegend. Sieht nach Selbstmord aus.«

»Suizid«, korrigierte er sie. »Es heißt Suizid. Und das ist kein Verbrechen mehr heutzutage.«

»Ich bin mir nicht sicher, ob es tatsächlich ein Suizid war«, sagte sie mit leiser Stimme.

»Warum nicht?«, fragte er.

»Wenn ich jetzt ›Nur so ein Gefühl‹ sage, lachst du mich aus.«

»Nein, das tue ich nicht«, entgegnete er kopfschüttelnd, was sich als schwerer Fehler entpuppte, da die Bewegung die Schmerzen sofort wieder anheizte. »Aber es reicht mir nicht. Was lässt dich glauben, dass es kein Suizid war?«

Sie zögerte kurz, dann sagte sie:

»Es gibt Anhaltspunkte am Fundort. Das passt einfach nicht. Ich kann es dir auch nicht genauer erklären.«

»Was meint Martin dazu?«

Sie rollte die Augen.

»Du kennst ihn doch. Für ihn ist es ein Selbst… ein Suizid. Punkt, fertig, aus. Er wollte meine Zweifel nicht gelten lassen.«

Tobias nahm noch einen Schluck aus seiner Kaffeetasse.

»Und warum kommst du damit zu mir?«

»Ich wollte dich bitten, dir den Fundort einmal anzuschauen. Deine Meinung ist mir wichtig.«

Er hinderte sich im letzten Moment daran, den Kopf zu schütteln, und sagte stattdessen: »Nein, das geht nicht. Ich bin praktisch schon im Urlaub. Gleich nachher habe ich einen Arzttermin, und packen muss ich auch noch. Und den Kindern habe ich versprochen, dass ich heute Abend mit ihnen auf den Fasnetsumzug nach Ochsenhausen gehe. Ich bin heilfroh, wenn ich morgen endlich im Zug nach Oberstdorf sitze.«

»Es stimmt also«, sagte sie.

»Was stimmt?«

»Was in der Dienststelle hinter deinem Rücken über dich getratscht wird. Dass du nur wieder nach Biberach zurückgekehrt bist, um eine ruhige Kugel zu schieben.«

Er hob die Hand.

»Es ist mein gutes Recht, Urlaub zu nehmen«, entgegnete er ruhig, obwohl er spürte, wie der Zorn in ihm hochkochte. Linda kniff die Lippen zusammen. Dann nickte sie. Ihre Schultern sanken kraftlos herab.

»Okay, dann lasse ich dir eben deine wohlverdiente Ruhe«, sagte sie leise.

Sie stellte ihre Kaffeetasse ab, erhob sich, gab Arnold Wellmann die Hand und verließ die Stube, ohne Tobias eines weiteren Blickes zu würdigen.

Er wollte ihr folgen, ihr erklären, dass er sich nicht aus Egoismus dem Fall verweigerte, doch das allzu rasche Aufstehen hüllte ihn in eine Wolke aus Schmerz und Schwindel. Mit fahrigen Bewegungen griff er nach der Tischplatte, verfehlte sie aber und sah sich schon hilflos auf dem Boden liegen, als eine starke Hand ihn am Oberarm packte.

»Du gehscht jetzt da mit, Bua«, sagte sein Vater. »Und iruaf beim Doktor an, dass du a Schtond später kommschd.«

Kurz darauf bretterte Linda in ihrem Twingo über den Bahnübergang in Hochdorf. Wellmanns Magen drohte zu revoltieren, und er schloss die Augen, in der Hoffnung, dass ihm rasch eine effektive Meditationstechnik gegen die unselige Kombination aus Reiseübelkeit und Kater einfallen würde. Sie bremste ab. Auf der schneeglatten Straße kam das Auto ins Schlingern. Wellmann zog die Lider hoch. Der Kleinwagen legte sich in eine scharfe Linkskurve und raste einen asphaltierten Feldweg entlang, dessen Verlauf unter der dichten Schneedecke nur zu erahnen war.

»Wo fahren wir hin?«, fragte er mit gepresster Stimme.

»Zum Lindenweiher«, erwiderte Linda.

»Halt an«, sagte er leise.

»Wie bitte?«

»Halt an!«, rief er.

Sie stieg auf die Bremse, und der Wagen kam zum Stehen. Wellmann fummelte am Schalter seines Anschnallgurtes herum, und als der Verschluss endlich aufsprang, riss er die Tür auf und wuchtete sich ins Freie. Ohne sich umzuschauen, stapfte er den Weg zurück.

»He, was ist denn los?«, rief ihm Linda nach. Er antwortete nicht, ging einfach weiter, hoffte, dass sie wieder einsteigen und davonfahren würde. Doch das rasch näher kommende Keuchen und ihr fester Griff an seine Daunenjacke deuteten auf das Gegenteil hin. Sie überholte ihn und baute sich vor ihm auf, hundertzweiundsechzig Zentimeter voller Zorn, Unverständnis und Irritation.

»Was… ist… los?«, wiederholte sie ihre Frage, unterbrochen von hektischem Nachluftschnappen.

Die Gegenfrage, die ihm auf der Zunge lag, kam unzensiert über seine Lippen: »Was ist das hier für ein Spiel?«

Linda legte ihren Kopf schräg und schaute ihn fragend an.

»Was soll das? Warum schleppst du mich zum Lindenweiher? Ausgerechnet zum Lindenweiher!«

Es tat schon weh, das Wort auszusprechen, und doch musste er es zweimal tun, so als ob ein Zwang auf ihm läge.

Ihre Augen weiteten sich, während ihre Schultern langsam nach unten sanken. Plötzlich sah sie wieder so aus wie die junge, unsichere Polizeischülerin, der er vor zehn Jahren zum ersten Mal begegnet war.

»Ich…«, stammelte sie. »Da wurden die… die Leichen gefunden.«

Er schüttelte den Kopf und stöhnte: »Das ist jetzt nicht wahr, oder?«

Sein Gesicht wurde mit einem Mal warm, und er spürte die Röte aufsteigen, eine Reaktion seines Körpers, die er in all den Jahren nie unter Kontrolle hatte bringen können. Wie hatte er nur so die Beherrschung verlieren können? Linda musste ihn für vollkommen paranoid halten. Aber sie hatte ja auch keine Ahnung, welche Bedeutung dieses Gewässer für ihn hatte. Oder etwa doch?

»Ich kann da nicht hin«, sagte er in einem Ton, der versöhnlich klingen sollte.

Ihre Kinnlade klappte nach unten, und ihre Augen weiteten sich noch mehr.

»Was?«

»Ich kann nicht an den… den Lindenweiher.«

Er atmete tief durch.

»Es geht einfach nicht.«

»Aber… warum?«

»Glaub mir, ich kann nicht. Und jetzt fahr mich bitte nach Hochdorf. Vielleicht schaffe ich dann noch meinen Arzttermin.«

Er streckte seine Hand aus, um sie am Arm zu packen und sie zum Auto zurückzuziehen, doch sie entwand sich ihm.

»Was ist denn das für ein Mist? Willst du mich verarschen oder was?«

»Nein«, erwiderte er ruhig. »Hör zu…«

»Ich habe dir jahrelang zugehört, Tobias«, unterbrach sie ihn. »Alles, was ich über Polizeiarbeit gelernt habe, habe ich zuerst von dir gehört. Ich habe keine Ahnung, was du hier abziehst. Was soll das?«

Er rang mit sich. Sollte er es ihr erzählen? Und wenn, würde das etwas verändern? Würde sie es verstehen?

»Weißt du, welcher Satz von dir sich mir am tiefsten eingeprägt hat?«, fragte sie und nahm ihm damit die Entscheidung ab.

Er schaute sie an. Sein Mund war mit einem Mal vollkommen ausgetrocknet. Er ahnte, wusste, was jetzt folgen würde. Und es gefiel ihm gar nicht.

»›Ich-kann-nicht wohnt in der Ich-will-nicht-Straße‹. Das war dein Lieblingssatz. Das war dein Anspruch an uns Polizeischüler.«

Sie hob die Arme und sah ihn mit großen Augen an.

»Was soll ich sagen?«, murmelte er und wich ihrem eine Antwort erflehenden Blick aus, indem er zu Boden schaute.

Er hörte, wie sie sich umdrehte und zu ihrem Wagen stapfte. Langsam hob er seinen heftig pochenden Schädel wieder und sah ihr nach. Sie erreichte das Auto, riss die Tür auf, warf sich auf den Sitz und fuhr davon. Wellmann atmete tief ein und aus. Er schaute in Richtung Hochdorf, wo sein Arzttermin auf ihn wartete. Dann wandte er sich wieder dem Twingo zu, der an Fahrt aufnahm. Er zögerte kurz, dann traf er eine Entscheidung.

3

Sie hatten nicht mehr miteinander gesprochen auf dem Weg, der sie zuerst durch das Ried und das Wäldchen und schließlich an der Lindenmühle vorbei zum Parkplatz des Weihers geführt hatte. Linda hatte stur geradeaus gestarrt, und Wellmann hatte sich die ganze Zeit über gefragt, was ihn geritten hatte, in seinem derangierten Zustand hinter ihrem Twingo herzurennen und wild mit den Armen zu fuchteln. Sie hatte ihn schmoren lassen, und er war schon beinahe am Ende seiner Kräfte angekommen, als er endlich die Bremslichter hatte aufleuchten sehen.

Immerhin hatte ihn die Aktion ein wenig abgelenkt von einem viel brennenderen Problem, der Frage nämlich, wie er nur die nächsten Minuten überleben sollte. Er war seit Jahrzehnten nicht mehr am Lindenweiher gewesen. Seit jenem unglückseligen Tag, an dem…

Sofort legte die Erinnerung Eisenbänder um seine Brust und zog mit einer Gewalt daran, die ihm den Atem nahm. Mit aller Macht kämpfte er den Drang nieder, die Tür zu öffnen und auszusteigen. Denn sosehr er sich auch darüber ärgerte, Linda hatte mit ihren Worten zuvor einen wunden Punkt bei ihm getroffen. Er wollte sich keine weitere Schwäche erlauben. Nicht vor ihr. Seine Finger gruben sich in die Polster des Beifahrersitzes, als ob sein Leben davon abhinge. Endlich kam das Auto zum Stehen. Er riss die Tür auf und sprang ins Freie, um die eiskalte Luft in seine Lungen zu saugen.

Wellmann hielt die Augen geschlossen, bis sein Puls sich ein wenig beruhigt hatte. Dann schaute er sich um. Am Parkplatz standen bereits mehrere Autos. Er erkannte den Dienstwagen des Dezernats für Kapitalverbrechen, den Privatwagen seines Vorgesetzten Martin Waibel und den Kleinbus des Erkennungsdienstes. Außerdem waren zwei Leichenwagen herbeordert worden, deren Heckklappen offen standen wie die Mäuler hungriger Ungeheuer.

Frischer, schwerer Schnee lag auf dem Boden. Das würde die Spurensicherung erschweren. Ihm würde es die Aufgabe jedoch wohl ein wenig erleichtern. Zuletzt war er an einem schönen, warmen Sommertag hier gewesen. Ein Tag, der zu der schrecklichen Szenerie, die ihn damals erwartet hatte, gepasst hatte wie die Faust aufs Auge. Er schüttelte heftig den Kopf hin und her, in der Hoffnung, der unweigerlich dadurch hervorgerufene Schmerz würde die furchtbare Erinnerung mit einer noch schlimmeren Qual überdecken. Dies gelang ihm auch, aber die rasenden Kopfschmerzen raubten ihm nun das Gleichgewicht.

Wellmann biss die Zähne zusammen und wankte Lindas rhythmisch hin- und herschwingendem Pferdeschwanz hinterher. Sie bewegte sich zielstrebig in Richtung Liegewiese. Verdammt. Er zwang sich, den Weiher zu seiner Linken außerhalb seines Blickfeldes zu halten, denn er bezweifelte, dass er stark genug wäre für die Dämonen, die dieser Anblick in ihm heraufbeschwören konnte.

Etwa zwanzig Meter vor sich sah er das vertraute Bild eines Fundortes vor sich. Die beiden Toten lagen noch auf der Holzbank, die ein paar Schritte vom Ufer des Weihers entfernt unterm Schatten zweier Bäume stand. Er kannte diese Bank, und ihr Anblick stieß sofort Erinnerungen in ihm an. Er versuchte, seine Ermittlerbrille aufzusetzen und die Szenerie möglichst emotionslos zu betrachten, was ihm auch gelang.

Das Mädchen lag auf dem Rücken, die Augen starr zum Himmel gerichtet. Ihre langen blonden Haare waren wie ein Fächer unter ihrem Kopf ausgebreitet. Der Junge kniete vor ihr. Sein Oberkörper war über ihren Bauch gebeugt, sein Kopf ruhte unter ihrer Brust. Seine Lider waren geschlossen. Auf dem Boden standen Dutzende von abgebrannten Teelichtern.

Wellmann trat näher heran, hielt jedoch inne, als er im Augenwinkel etwas sah, das seine Aufmerksamkeit erregte. Rasch wandte er sich nach rechts und musterte interessiert einen trotz der fehlenden Blätter ziemlich dichten Busch. Zwei Äste waren abgebrochen, die Knickstellen waren noch saftig. Das war vor Kurzem geschehen.

Eine Stimme riss ihn aus seiner Konzentration. »Tobias, was machst du denn hier?«

Er wandte sich um und sah sich Martin Waibel gegenüber, seinem Freund und Vorgesetzten. Dieser wirkte erstaunt. Die Röte, die seine runden Wangen angenommen hatten, verriet jedoch noch ein anderes Gefühl. Er war zornig. Und Wellmann ahnte, warum.

»Nun, das hier ist ein Tatort«, entgegnete er. »Und ich bin Hauptkommissar beim Dezernat für Kapitalverbrechen, also…«

Waibel rollte mit den Augen.

»Tobias! Verarschen kann ich mich selbst. Du solltest nicht hier sein. Und zwar nicht nur, weil du Urlaub hast.«

Wellmann zuckte mit den Achseln.

»Wer hat dir überhaupt gesteckt, was hier los ist?«

»Das war ich«, sagte Linda. Sie trat neben Wellmann.

»Also daher weht der Wind. Warum um alles in der Welt hast du Tobias nicht in Ruhe in seinen Urlaub fahren lassen? Das hier hätten wir auch alleine hinbekommen.«

»Vielleicht«, erwiderte sie. »Aber mir ist einfach wichtig, dass wir nichts übersehen. Und wenn wir schon einen der besten Profiler Deutschlands im Team haben, warum sollten wir ihn dann nicht kurz um seine Meinung bitten?«

»Weil er ein Recht auf seine Privatsphäre hat?«

Linda wollte etwas erwidern, doch Wellmann kam ihr zuvor. »Lasst es gut sein, jetzt bin ich nun mal hier und nicht im Urlaub. Machen wir doch einfach das Beste daraus.«

Linda atmete tief und lange aus. Waibels Empörung kochte noch eine Sekunde länger auf höchster Stufe, dann musterte er eingehender Wellmanns Gesicht, und ein besorgter Ausdruck schlich sich in seine Miene.

»Wie siehst du überhaupt aus? Bist du krank?«

Er winkte ab. »Nein, nur ein bisschen außer Form. Also, was haben wir hier?«

Waibel seufzte.

»Gut, meinetwegen. Aber untersteh dich, uns einen Nervenzusammenbruch hinzulegen. Hier ist schon genug los.«

Er führte Wellmann zu den beiden Leichen. Die Erkennungsdienstler wuselten noch immer herum, in ihren weißen Anzügen wirkten sie vor dem schneebedeckten Hintergrund wie Soldaten in Tarnkleidung. Für Wellmanns Augen stellten ihre schnellen, kontrastarmen Bewegungen eine Bewährungsprobe dar, die er sofort mit einer erneuten Schmerzattacke bezahlte. Er rieb sich die Schläfen, was ihm jedoch kaum Linderung verschaffte.

Ein paar Meter abseits erkannte er die hochgewachsene Gestalt von Dr.Marianne Fendl. Die Allgemeinmedizinerin aus Ingoldingen war offenbar dabei, die Todesfeststellungsbescheinigung auszustellen. Wellmann nickte ihr zu, und sie erwiderte seinen Gruß mit einem schmalen Lächeln.

»Also, bei den beiden Toten handelt es sich um Jana Krüger und Robert Miller«, begann Waibel.

»Miller?«, fragte Wellmann, und der Druck auf seine Brust nahm mit einem Mal wieder zu.

»Ja, aus Schweinhausen«, bestätigte Waibel. »Jana stammte aus Ingoldingen.«

Wellmann atmete tief aus, um nicht in den emotionalen Abgrund zu stürzen, den der Nachname des jungen Mannes in ihm aufriss.

»Wann wurden sie gefunden?«, fragte er mit heiserer Stimme.

»Um fünf nach acht heute Morgen ging ein Notruf bei der Rettungsleitstelle ein«, berichtete Linda, die den beiden Männern vorsichtig gefolgt war. »Eine Frau, die mit ihrem Hund Gassi ging, hatte die Leichen entdeckt. Zwei Minuten später rief eine Freundin der Toten bei der Leitstelle an. Sie machte sich Sorgen, weil sie einen recht eindeutigen Facebook-Post von Jana Krüger gelesen hatte.«

»Kann ich den mal sehen?«, fragte Wellmann.

Linda reichte ihm einen Ausdruck der Facebook-Seite der jungen Frau. Ihr Profilbild zeigte ein herzlich lachendes Mädchen in einem barocken Kostüm. Wellmann suchte nach dem letzten Eintrag. Er war von gestern Abend, der Zeitstempel lautete auf 23.17Uhr.

Im Leben getrennt, im Tode vereint. Oh du willkommenes Messer. Dies ist deine Scheide. Roste dort und lass mich sterben.

Darunter war ein grobkörniges Bild zu sehen, das die brennenden Teelichter zeigte.

»Ist das aus einem Gedicht?«, fragte Wellmann.

»Die letzten drei Verse sind aus ›Romeo und Julia‹. William Shakespeare. Dass der Herr Meisterdetektiv das nicht weiß, erstaunt mich.«

Ein ziemlich kleiner, aber auch ziemlich durchtrainierter Mann Anfang dreißig schob sich in Wellmanns Sichtfeld. Korbinian Mächle, Kriminalkommissar am Dezernat für Kapitalverbrechen, grinste Wellmann hämisch an. Dieser ignorierte ihn.

»Als ob du eine Ahnung von Shakespeare hättest, Korbinian«, zischte Linda. »Du weißt es doch auch nur, weil die Zeugin es erwähnt hat, als sie bei der Leitstelle angerufen hat.«

»Es sind Julias letzte Worte«, schaltete Waibel sich ein. »Jana Krüger hat die Rolle im Schultheater des Pestalozzi-Gymnasiums gespielt. Vor zwei Wochen war die Uraufführung.«

»Hat Robert Miller den Romeo gespielt?«, fragte Wellmann.

»Nein, aber er war Janas fester Freund.«

»Also für mich ist das hier klar«, sagte Mächle im Brustton der Überzeugung. »Eine hysterische Jungschauspielerin tritt maximal dramatisch aus dem Leben ab und nimmt ihren Lover mit.«

»Sehr gut zusammengefasst, Herr Kommissar«, sagte plötzlich eine Frauenstimme im Rücken der Polizisten. Wellmann erkannte sie sofort, trotz der vielen Jahre, die seit ihrem letzten Treffen vergangen waren. Er wandte sich um und sah in das Objektiv eines Fotografen, der Bilder vom Tatort schoss. Neben ihm stand eine in eine wattierte Daunenjacke gekleidete Frau, deren ungezähmte braune Locken unter einer orangen Strickmütze hervorwallten.

»Scheren Sie sich davon!«, rief Waibel.

»Wir erledigen hier nur unseren Job, genau wie Sie«, erwiderte die Journalistin. »Darf ich Ihren Kollegen zitieren? Der Teil mit der hysterischen Jungschauspielerin ist allerdings etwas unfair, weil Jana wirklich gut war als Julia. Ich habe die Kritik für den Regionalteil geschrieben.«

Mächles Gesichtsfarbe wechselte zwischen Rot und Weiß hin und her wie die elektronische Werbebande im Daimlerstadion.

»Wenn du deinen Job richtig machen willst, dann solltest du gar nichts über den Vorfall hier schreiben, Bine«, fuhr Wellmann sie an. »Und dein Fotograf kann seine Bilder gleich wieder löschen. Oder wollt ihr eine Suizidwelle lostreten? Schon mal was vom Werther-Effekt gehört?«

Sie legte den Kopf schief und lächelte ihn an.

»Tobias, Tobias. Da sieht man sich zwanzig Jahre nicht, und dann bist du gleich dermaßen stinkig. Keine Sorge, mein Artikel wird den höchsten journalistischen Ansprüchen genügen. Und natürlich werde ich im letzten Absatz brav auf die Suizid-Hotline hinweisen.«

»Jetzt reicht’s«, brummte Waibel. »Korbinian, schaff bitte die Presseleute hier weg. Wir sind hier doch nicht in den USA.«

Mächle warf seinem Vorgesetzten einen unsicheren Blick zu, dann ging er auf die beiden Reporter zu. Der Fotograf trat von sich aus den Rückzug an, Sabine Braun, die Redakteurin der Biberacher Lokalzeitung, blieb jedoch stehen und zwinkerte dem Polizisten zu.

»Sie wollen mir doch keine Gewalt antun, Herr Kommissar?«

Mächle hielt inne und sah sich zweifelnd zu Waibel um.

Linda rollte die Augen.

»Ah, Korbinian, echt jetzt!«, rief sie, drängte sich an ihm vorbei, packte die Journalistin am Arm und zog sie in Richtung Parkplatz.

Wellmann seufzte und wandte sich wieder den beiden Toten zu.

»Woran sind sie gestorben?«, fragte er.

»Wir haben das hier in der Hand des Jungen gefunden«, sagte Waibel und reichte ihm ein Plastikröhrchen, in dem sich Rückstände eines weißlichen Pulvers befanden.

»Kein Etikett«, murmelte Wellmann, »da müssen wir auf die chemische Analyse warten.«

Er trat auf Jana Krüger zu und betrachtete ihr erstaunlich rosig aussehendes Gesicht, in dem nur die blauviolett verfärbten Lippen anzeigten, dass sie nicht schlief. Sie sah friedlich aus. Der Tod schien gnädig mit ihr umgegangen zu sein. Wellmann wandte seine Aufmerksamkeit Robert Miller zu. Das Erste, was er wahrnahm, war ein schwacher, aber noch deutlich vorhandener Geruch.

»Alkohol«, sagte er.

»Na, das war ja klar«, hörte er Mächle lästern. »Damit kennst du dich aus.«

»Wir haben das hier in der anderen Hand des Jungen gefunden«, sagte Waibel und hielt Wellmann eine Plastiktüte hin, in der sich eine leere Whiskeyflasche befand.

»Könnet mir die Leiche dann mitnehme?«, fragte einer der Bestatter.

»Moment noch«, sagte Wellmann.

Er winkte einen der Kriminaltechniker heran und lieh sich ein Paar Handschuhe, dann begann er, die Taschen der Toten zu durchsuchen.

»Das haben wir schon gemacht«, sagte Mächle in einem leicht angesäuerten Ton. Er rieb sich die Hände und trat von einem Fuß auf den anderen. Offenbar war ihm kalt in seiner dünnen Designerjacke.

Wellmann richtete sich wieder auf.

»Und, bahnbrechende Erkenntnisse?«, fragte Mächle.

Wellmann ignorierte ihn und fragte stattdessen den Kriminaltechniker: »Was haben Sie bei den beiden gefunden?«

Der Mann deutete auf mehrere Beweismitteltüten, in denen sich ein Schlüssel, zwei Geldbeutel und ein Handy befanden.

»Sonst nichts?«, fragte Wellmann.

Der KTler schüttelte den Kopf.

»Also, dann ist die Sache klar, Selbstmord«, stellte Mächle mit einem zufriedenen Lächeln fest. »Da hättest du dich gar nicht herbemühen müssen. Wäre vielleicht auch besser gewesen, wenn du deinen Rausch einfach ausgeschlafen hättest, als ihn in aller Öffentlichkeit zur Schau zu stellen.«

Wellmann spürte den Ärger in sich aufwallen. Er wollte etwas erwidern, doch ein lautes Geschrei hinderte ihn daran.

Alle Köpfe wandten sich dem Eingang zur Liegewiese zu, von wo ein kräftiger Mann um die fünfzig auf sie zustürzte.

»Nein! Nein! Mei Bua, mei Bua!«

4

Linda starrte Wellmann fassungslos hinterher. Was war nur in ihn gefahren? Hatte er jetzt komplett den Verstand verloren? Er stapfte mit großen Schritten in Richtung Parkplatz davon, den Kopf gesenkt wie eine Wildsau, die, von einer Hundemeute gejagt, panisch durchs Dickicht bricht. Linda spürte, wie der Ärger in ihr aufwallte. Es war vollkommen sinnlos gewesen, ihn an den Tatort zu holen. Er blamierte sich mit seinen Eskapaden. Und er blamierte sie. Der Impuls, ihm zu folgen, ihn festzuhalten, ihn zur Rede zu stellen, wurde immer stärker. Doch dann spürte sie, wie sich eine Hand um ihren Oberarm schloss.

Sie drehte sich um und sah in das Gesicht von Martin Waibel. Ihr Chef schüttelte den feisten Kopf.

»Lass ihn!«, sagte er.

Sie wollte etwas erwidern, doch er ließ sie nicht zu Wort kommen.

»Wir haben hier genügend Arbeit.«

Er deutete mit der freien Hand auf den laut jammernden und klagenden Mann, der noch immer den toten Jungen in den Armen hielt und ihn mit seinen Tränen benetzte.

Lindas Kehle schnürte sich zu. Das war die Art von Situationen im Polizeialltag, mit denen sie am schlechtesten umgehen konnte. Sie tat sich schwer damit, dem Leid der Angehörigen zu begegnen und die richtigen Worte und Gesten des Trostes zu finden. Vorsichtig trat sie auf den Trauernden zu.

»Mei Bua, mei Bua!«, stöhnte er unablässig.

Sie legte ihm die Hand auf die Schulter.

»Guten Tag, mein Name ist Linda Keller. Ich bin von der Kriminalpolizei. Ist das… ist das Ihr Sohn?«

»Mei Bua, mei Bua!«

Sie wandte sich hilfesuchend zu Martin Waibel um. Doch der war in ein Gespräch mit Dr.Fendl vertieft, die gerade ihren Koffer zusammenpackte und sich anschickte, den Fundort zu verlassen.

»Mei Bua! Mei Bua!«

»Lass mich das machen.«

Korbinian schob Linda auf die Seite. Sie wollte protestieren, doch da hatte er schon eine der Hände des Trauernden ergriffen und redete behutsam auf ihn ein. Zunächst schien das keine Wirkung auf den nach wie vor klagenden Mann zu haben, doch Korbinian fuhr fort, ihm mit einfachen und ruhigen Worten zu erklären, dass die Kriminaltechniker ihre Untersuchung bald abgeschlossen haben würden und dass der Leichnam seines Sohnes danach in die Gerichtsmedizin gebracht werde.

Mit der Zeit entspannte sich der Mann ein wenig, das Zittern ließ nach und er wimmerte nur noch leise vor sich hin. Schließlich gelang es Korbinian, ihn zu einer etwa zehn Meter vom Fundort der Leichen entfernten Bank zu führen.

Die Ärztin trat neben Linda.

»Das macht er gut, Ihr Kollege«, sagte sie.

Linda nickte verwundert. Sie hatte einen Kloß im Hals. So nutzlos hatte sie sich schon lange nicht mehr gefühlt.

»Furchtbar, wenn man erleben muss, wie das eigene Kind stirbt«, fuhr Dr.Fendl fort. »Und dann noch durch Selbstmord.«

»Sind Sie sicher, dass es ein Suizid war?«

Sie zuckte mit den Achseln. »Das werden Ihnen nur die Kollegen in der Gerichtsmedizin mit Sicherheit sagen können. Ich habe zumindest keine Spuren von Fremdeinwirkung gefunden.«

Sie packte ihre Tasche und ging in Richtung Parkplatz davon.

Linda trat zu Korbinian und dem verzweifelten Mann.

»Kann ich… kann ich irgendwas tun?«, fragte sie.

Korbinian schüttelte den Kopf. »Wir brauchen noch ein paar Minuten, dann fahre ich ihn nach Hause. Vielleicht kannst du seine Personalien feststellen und dafür sorgen, dass ein Notfallseelsorger mich dort trifft. Die Mutter des Jungen weiß wahrscheinlich noch nicht, dass ihr Sohn tot ist.«

Linda sah einen Geldbeutel aus der hinteren Hosentasche des Mannes ragen und zog ihn heraus. Nach kurzer Suche hatte sie seinen Personalausweis gefunden.

»Eberhard Miller, Hauptstraße23 in Schweinhausen«, sagte sie.

»Okay, das finde ich«, sagte Korbinian. Linda wandte sich um und ging zurück zu Waibel.

»Wir müssen den Eltern des Mädchens noch die Todesnachricht überbringen«, sagte er.

Linda schluckte. Das war eine der furchtbarsten Aufgaben, die ihr Beruf so mit sich brachte.

»Was ist mit der Frau, die die beiden gefunden hat?«, fragte sie rasch. »Ist die schon ordentlich befragt worden?«

»Äh, nein, ich glaube nicht.«

»Gut, das übernehme ich«, sagte Linda schnell. »Du fährst zu den Eltern des Mädchens, und später treffen wir uns in der Dienststelle.«

»Nichts da. Es ist besser, wenn eine Frau bei der Überbringung der Todesnachricht dabei ist, das weißt du doch. Geh schnell die Zeugin befragen, und dann fahren wir gemeinsam nach Ingoldingen.«

Linda seufzte und brachte ein müdes »Okay, Chef« hervor.

Sie ging am Rand des Weihers entlang auf die ehemalige Lindenmühle zu, die dem Gewässer seinen Namen gab. Im Sommer war die Mühle ein beliebtes Ausflugsziel. Doch um diese Jahreszeit wirkte sie verlassen und öde.

Hinter der Mühle befand sich eine kleine Siedlung. Linda schaute auf den Zettel, den ihr der Kollege von der Schutzpolizei gegeben hatte, und wandte sich dem zweiten Haus zu, einem modern anmutenden Neubau, der in dieser oberschwäbischen Einöde etwas deplatziert aussah. Sie durchquerte den Vorgarten und klingelte.

Sekunden später öffnete eine kleine, ganz in Schwarz gekleidete Frau mittleren Alters. Im Hintergrund hörte Linda einen Hund kläffen.

»Ja, bitte?«, fragte die Frau.

»Linda Keller, Kripo Biberach«, sagte sie und hielt ihr den Dienstausweis hin. »Sind Sie Frau Kuster?«

»Ja, die bin ich«, erwiderte die Frau mit matter Stimme. Ihre Augen wurden mit einem Mal glasig. Weinte sie etwa?

»Sie haben die beiden Toten entdeckt?«

Die Frau nickte.

»Ich habe da noch ein paar Fragen, darf ich eintreten?«

Wortlos öffnete Frau Kuster die Tür und ließ Linda ein. Etwas Kleines, Haariges schoss auf sie zu und wuselte bellend um ihre Beine herum.

»Maxi, aus!«, rief Frau Kuster, doch den Hund kümmerte das nicht.

Sie schob Linda in ein Zimmer und schloss rasch die Tür hinter sich, ehe Maxi sich durch den Spalt drängen konnte. Linda sah sich um. Sie waren in einem Arbeitszimmer. Einem ziemlich chaotischen Arbeitszimmer, in dem Papierstapel und Ordner wild durcheinanderlagen.

»Sie müssen entschuldigen«, sagte Frau Kuster, der Lindas prüfender Blick nicht entgangen zu sein schien. »Es ist das Arbeitszimmer meines verstorbenen Mannes, und ich habe es seit seinem Tod nicht mehr betreten.«

Wieder wurden ihre Augen glasig, und dieses Mal kroch sogar eine Träne ihre Wange herab.

»Wann ist Ihr Mann verstorben?«, fragte Linda.

»Vor drei Wochen. Er hatte einen Autounfall«, schluchzte Frau Kuster.

Das erklärte einiges.

»Mein Beileid«, sagte Linda.

Frau Kuster nickte nur.

»Wie kam es dazu, dass Sie die Leichen entdeckt haben?«, fragte Linda.

Frau Kuster seufzte. »Ich bin heute Morgen mit Maxi Gassi gegangen. Wie jeden Tag. Wir machen immer eine Runde um den Weiher. Meistens gehen wir außen rum, aber heute hat Maxi mich in Richtung Liegewiese gezogen.«

Sie schluckte.

»Wahrscheinlich hat er gewittert, dass da etwas nicht stimmt.«

»Wann war das?«

»So gegen acht.«

»Können Sie mir beschreiben, was Sie gesehen haben, als Sie an der Liegewiese angekommen sind?«

Frau Kuster atmete tief durch.

»Ich dachte zuerst, dass da jemand einen Scherz mit zwei Schaufensterpuppen veranstaltet hat. Da lag ein Mädchen auf der hinteren Bank und ein Junge kniete vor ihr. Und überall waren diese Teelichter.«

»Waren die schon erloschen?«

Sie nickte. »Es ist wohl ziemlich viel Schnee gefallen heute Nacht. Gestern Abend war ja noch alles grün.«

»Haben Sie in der Nacht irgendetwas Ungewöhnliches gesehen oder gehört?«

Sie schüttelte den Kopf.

»Mein Hausarzt hat mir ein starkes Schlafmittel verschrieben. Ich bin wie tot nachts. Und das ist auch gut so.«

»Das muss ein ganz schöner Schock für sie gewesen sein, als Sie die beiden Leichen entdeckt haben.«

Frau Kuster zuckte mit den Achseln.

»Seit dem Tod meines Mannes schockt mich gar nichts mehr«, erwiderte sie lakonisch.

5

Wellmann stapfte durch den Schnee wie eine Dampflokomotive durch die sibirische Wildnis. Wäre er doch nur schon umgekehrt, als er vorhin aus Lindas Auto ausgestiegen war! Er hätte sich die ganze Qual erspart, das Kopfweh, den Schwindel, Korbinians Sticheleien, den Anblick der Leichen, den Lindenweiher in seinem Rücken und Eberhard Millers herzzerreißende Trauer um seinen Sohn.

Er wollte so rasch wie möglich weg von diesem furchtbaren Ort. Am liebsten wäre er gleich aufgebrochen zu seiner Skitour. Aber er musste noch etwas Wichtiges erledigen, und das duldete keinen Aufschub. Also zurück nach Hochdorf.

Die frische Luft tat ihm gut, weitete seine vor Angst zusammengekrampften Bronchien und versorgte sein verkatertes Gehirn mit einer Extraportion Sauerstoff. Zum ersten Mal an diesem schrecklichen Tag fühlte er sich lebendig. Bei der Lindenmühle trat er aus dem Wald heraus und sah sich um. Die Sonnenstrahlen hatten eben die letzten Nebelschwaden verjagt, und so wölbte sich nun ein strahlend blauer Himmel über dem Ried, das sich zwischen Ingoldingen und Hochdorf, knapp zehn Kilometer südlich von Biberach an der Riß erstreckte.

Er kannte den Weg nach Hause gut. Wie oft war er ihn gegangen oder mit dem Fahrrad gefahren, wenn er mit seinen Freunden beim Baden am Lindenweiher gewesen war. Es mussten etwa drei Kilometer sein. Eine lächerliche Strecke, zumindest für einen Sportler seines Kalibers. Bald würde er eine viel härtere Etappe vor sich haben. Die Vorfreude auf das Abenteuer, das morgen früh beginnen sollte, durchströmte ihn warm. Das eben Geschehene verblasste, war mit einem Mal weit weg. In Gedanken sah er sich schon die Felle von seinen Tourenskiern abnehmen und den Alpenhauptkamm hinuntergleiten.

Doch ein Hupen riss ihn aus der angenehmen Vorstellung und brachte ihn wieder unsanft zurück in die oberschwäbische Realität. Wütend wandte er sich um und sah einen schwarzen BMW auf dem Weg von der Lindenmühle hinter ihm herfahren. Das Fenster auf der Fahrerseite öffnete sich, und eine braune Wuschelmähne erschien.

»Soll ich dich ein Stück weit mitnehmen?«, rief Sabine Braun ihm zu. »Ich muss auch nach Hochdorf.«

»Nein, danke«, sagte er und trat an den Wegesrand, um sie vorbeifahren zu lassen. Doch die Journalistin gab sich nicht so rasch geschlagen, wie er gehofft hatte.

»Ach, komm schon, wenn nicht der alten Zeiten wegen, dann doch wegen deiner Gesundheit. Du wankst hin und her wie ein Tattergreis. Ich habe keine Lust, dass man hier noch eine Leiche findet.«

»Und ich habe keine Lust, alles, was wir in deinem Auto reden, morgen früh brühwarm im Regionalteil zu lesen«, entgegnete Wellmann und machte weiterhin keinerlei Anstalten einzusteigen.

»Ich werde dich ganz sicher nicht über die beiden toten Teenager am Weiher ausfragen, versprochen. Und alles, worüber wir reden, wird dieses Fahrzeug nicht verlassen. Das schwöre ich bei meiner Ehre als ehemaliges Mitglied der Lindenweihergang!«

Sie hob eine Hand aus dem Fenster des BMW, von der Zeige- und Mittelfinger in Form einesV abgespreizt waren. Der Anblick der Geste und ihre Worte jagten Wellmann sofort wieder Schweißperlen auf die Stirn.

»Die Lindenweihergang gibt es nicht mehr«, knurrte er, wandte sich um und stapfte in Richtung Hochdorf davon. Er hörte, dass Sabine den Wagen in Bewegung setzte, aber anstatt Gas zu geben und an ihm vorbeizubrausen, rollte sie neben ihm her.

»War doch nicht böse gemeint«, sagte sie. »Ich würde nur gerne ein bisschen mit dir quatschen. Wir haben uns ewig nicht mehr gesehen, und früher waren wir doch mal recht gut befreundet.«

Er nickte.

»Seitdem ist viel passiert«, sagte er.

»Ja, seitdem ist viel passiert«, gab sie ihm recht. »Und mich würde interessieren, was du so machst.«

Er seufzte und hielt an. Sie bremste.

»Eins sage ich dir: Wenn du mit dem Fall anfängst oder irgendeine alte Geschichte aufkochst, steige ich sofort wieder aus.«

»Keine Sorge«, sagte sie.

Er ging um die Motorhaube herum, öffnete die Beifahrertür und ließ sich neben Sabine nieder.

»Wo hast du deinen Fotografen gelassen?«, fragte er, während er sich anschnallte.

»Der wollte noch ein paar Landschaftsbilder für die Wochenendausgabe machen. Oberschwäbischer Wintertraum. So in der Art.«

Im Innern des Autos war es angenehm warm, und die Ledersitze des BMWs waren sehr bequem.

»Ist der neu?«, fragte Wellmann, als er den unverwechselbaren Geruch von frischem Plastik wahrnahm.

»Viertausend Kilometer«, erwiderte sie und gab Gas. Das Heck des Wagens brach kurz aus, dann stabilisierte er sich und sie brausten mit gut und gerne achtzig Sachen über den Feldweg.

»Den habe ich mir von meinem Teil des Hauses gekauft. Uli hat mich ausbezahlt.«

»Ihr seid geschieden?«, fragte er und versuchte, die peinliche Tatsache zu überdecken, dass er gar nicht gewusst hatte, dass Sabine und Uli, zwei Freunde aus Schulzeiten, miteinander verheiratet gewesen waren.

»Ja, du auch?«, fragte sie.

Er schluckte.

»Nein, wir leben im Trennungsjahr«, sagte er knapp. »Evelyn wohnt mit den Kindern in Biberach in unserem Haus.«

»Schon seltsam«, sagte Sabine. »Da haben wir jahrelang keine zehn Kilometer voneinander entfernt gewohnt und sind uns doch nie über den Weg gelaufen.«

»Beim Schützenfest habe ich dich mal von Weitem gesehen«, erwiderte Wellmann. »Vor vier oder fünf Jahren muss das gewesen sein. Und dann bin ich nach Stuttgart gegangen.«

Er verstummte, da sie nun an einem Punkt angekommen waren, der ihm unangenehm war. Er wollte nicht über seine Stuttgarter Zeit sprechen. Genauso wenig, wie er über die Gründe sprechen wollte, warum er nach vier Jahren beim LKA wieder zur Kripo nach Biberach zurückgekehrt war.

»Was macht denn Uli jetzt so?«, fragte er ausweichend.

»Er ist im Vorstand der Raiba Donau-Riß«, erwiderte sie. »Insofern habe ich eine gute Partie gemacht. Von dem Unterhalt, den er mir zahlen muss, könnte ich locker leben, ohne mir etwas dazuverdienen zu müssen.«

»Das hört sich immer so toll an, Geld fürs Nichtstun zu bekommen«, sagte Wellmann. »Aber das kann ganz schön öde sein.«

»Warum, hast du Erfahrungen damit?«, fragte sie.

Er biss sich auf die Zunge. »Nicht so direkt«, entgegnete er und suchte rasch nach einem neuen Thema.

»Wohnst du noch in Hochdorf?«

Sie nickte. »Ich bin bei meinen Eltern wieder eingezogen«, sagte sie.

»Da haben wir was gemeinsam«, brummte er. »Ich wohne bei meinem Vater.«

»Na dann, willkommen zurück. Wo soll ich dich denn absetzen. Daheim?«

Er hatte gar nicht bemerkt, dass sie bereits wieder unter der B30-Brücke durchgefahren waren und nun das Ortsschild passierten.

»Äh, nein, an der Gemeindehalle bitte. Ich habe noch einen Arzttermin.«

Sie hielt vor dem Hochdorfer Ärztehaus.

»Danke fürs Mitnehmen«, sagte Wellmann.

»Gern geschehen«, erwiderte Sabine. »Und falls du Insider-Informationen über die High Society in diesem Nest brauchst, kannst du dich jederzeit an mich wenden.«

Er schaute dem BMW hinterher, bis die roten Rücklichter um die Ecke verschwanden. Irgendwie war er doch froh, dass er sich dafür entschieden hatte, Sabines Angebot einer Fahrgelegenheit nach Hochdorf wahrzunehmen. Und nicht nur, weil es die einzige Möglichkeit gewesen war, rechtzeitig zu seinem Termin zu kommen. Es war sogar ein bisschen nett gewesen, das musste er sich eingestehen. Auch wenn ihn manche Gesprächsthemen sofort wieder unangenehm berührten.

Wellmann ging auf den Neubau zu, auf dem in großen Buchstaben die Aufschrift »Ärztehaus Hochdorf« prangte. Er drückte auf den Knopf neben dem Schild, auf dem »Dr.Fridolin Neuner. Facharzt für Allgemeinmedizin« stand, und schob mit dem kurz darauf einsetzenden Surren die Tür auf. Die Sprechstundenhilfe grüßte ihn knapp und reichte ihm einen Plastikbecher. Er stellte das Gefäß auf einen der Stühle im Wartezimmer, zog seine Jacke aus und hängte sie an den Haken der Garderobe. Dann folgte er der Arzthelferin, die ihn in eine Toilette führte.

Er stellte den vollen Becher in eine Klappe, die in der Wand eingelassen war, und schloss seine Hose. Dabei dachte er, wie einfach es wäre, das System der Drogenkontrolle zu überlisten. Er hätte sich nur cleanen Fremdurin aus dem Internet bestellen müssen. Da ihm niemand beim Pinkeln zuschaute, wäre es überhaupt kein Problem gewesen, eine unbelastete Probe in das Gefäß zu füllen. Doch dieser Versuchung musste er nicht widerstehen. Er wusste, dass er sauber war. Vielleicht sollte er aber Fridolin einmal darauf hinweisen, dass er seine Kontrollen verschärfen musste.

Er wusch sich die Hände und verließ die Kabine wieder, um im Wartezimmer Platz zu nehmen. Gerade wollte er nach einer der dort ausliegenden Zeitschriften greifen, als eine kräftige, jedoch ziemlich erkältete Männerstimme zu ihm sagte: »Ja, jetzt schlägt’s dreizehne. Servus, Tobias!«

Wellmann blickte auf und sah sich einem recht kleinen, kahlen Mann mit einem enormen, kunstvoll gezwirbelten Schnurrbart gegenüber. Um seinen Hals war ein riesiger weiß-roter Schal geschlungen.

»Isidor!«, rief er. »Ja, grüß dich!«

Er reichte dem Glatzkopf die Hand. Dieser ließ sich neben Wellmann nieder.

»Und, hot se di au erwischt? Die Poschtfasnets-Erkältung?«, fragte Isidor.

»Ja, ein bisschen malad bin ich auch noch wegen gestern Abend«, gab Wellmann zu. »Aber ich muss den Doc aus einem anderen Grund sehen.«

Er konnte Isidor ansehen, dass dieser zu gerne gewusst hätte, warum Wellmann bei seinem Hausarzt vorstellig wurde. Er war schon immer das gewesen, was man in Schwaben als »Ratschkattl« bezeichnete, neugierig bis zum Gehtnichtmehr. Aber Wellmann hatte keine Lust, dass das ganze Dorf schon zu diesem Zeitpunkt von den Drogenkontrollen erfahren sollte. Dass es sich herumsprechen würde, war unvermeidlich. Allen Beteuerungen von Seiten des Arztes zum Trotz traute Wellmann keiner seiner Assistentinnen über den Weg. Pikante Details aus Krankenakten den Partnern oder Eltern beim Vesper zu verraten, war einfach zu verlockend, noch dazu, wenn sich in der Dorfgemeinschaft ohnehin jeder privat kannte.

»Warst du gestern Abend auch auf dem Ball?«, fragte er Isidor.

Der grinste ihn zweideutig an und erwiderte:

»Aber klar doch. Weischt des nimmer? Na ja, du warscht ja au gut dabei. Alter Schwede!«

Wellmann schaute ihn irritiert an. Er konnte sich beim besten Willen nicht daran erinnern, Isidor am Vorabend über den Weg gelaufen zu sein. Klar, er hatte ein wenig getrunken. Anders hätte er, der eingeschworene Fasnetsmuffel, diese Veranstaltung wohl auch nur schwer ertragen. Auf die Idee, dass er den Ball besuchen könnte, war sein Vater gekommen. Der alte Wellmann hatte ihn regelrecht dazu gedrängt, ein bisschen unter die Leute zu gehen und vielleicht auch ein paar bekannte Gesichter von früher zu treffen, anstatt die ganze Zeit mit trübseliger Miene in der Stube zu sitzen wie an all den anderen Abenden. Also war er hingegangen. Und ja, er hatte Alkohol getrunken. Aber nicht so viel, dass er einen Filmriss hätte haben können. Da war er sich sicher. Obwohl, wenn er an seinen Zustand heute Morgen nach dem Aufwachen dachte…

»Was hattest du denn für ein Kostüm an?«, fragte er sicherheitshalber.

»Ja, mei Häs. Von de Hochdorfer Hirabicker.«

Wellmann verzog das Gesicht. Der Namen des hiesigen Fasnetsvereins war einfach zu bescheuert.

»Dann hast du deine Maske auch aufgehabt?«

»Aber klar. Ohne die Fratze ischt des Häs doch bloß halb so schee.«

Wellmann fiel ein Stein vom Herzen. Natürlich konnte er sich nicht daran erinnern, Isidor gesehen zu haben. Er hatte ihn hinter seiner Maske nicht erkannt.

»Und was machst du jetzt so?«, fragte er den Glatzkopf.

»I hon’s gut erwischt. Bin nach der Ausbildung bei der Poscht no verbeamtet worde. Seit zwanzig Jahr bini jetzt im Zuschtelldienst tätig. Bei Wind und Wetter, sechs Tag die Woch.«

»Wie groß ist dein Revier?«, fragte Wellmann mit erwachendem Interesse.

»Na, die ganze Dörfer hier im Gäu. Ummedorf, Fischbach, Schweinhause, Hochdorf und Ingoldinge. Unter- und Oberessedorf und Winterstettestadt werdet von Schusseried aus bedient.«

»Puh, ganz schön viel zu tun, oder?«

»Ja, aber ifahr jetzt mitm Auto. Früher, als i bloß in Hochdorf und Ingoldingen unterwegs war, honi alles no mitm Fahrrad gmacht. Aber da machet meine Knoche nimmer mit.«