3,99 €

Mehr erfahren.

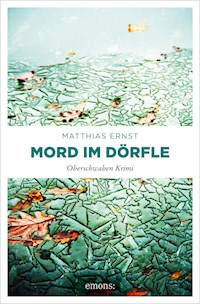

Dunkle Geheimnisse werfen lange Schatten... Kommissarin Inge Vill wird mal wieder nachts aus dem Bett geklingelt: eine Leiche wurde gefunden. Die Wohnung des Toten Anton Gruibinger ist komplett verwüstet, sein Körper durch unzählige Stichverletzungen verstümmelt. Bald ist klar: Die Tote hatte gerade im Lotto gewonnen. War es Raubmord? Doch rund um die Leiche ist alles klinisch sauber. Wie passt das zusammen? Inge und ihre Kollegen machen sich sofort an die Ermittlungen, wenn auch unter erschwerten Bedingungen: Ein neuer Kollege kommt hinzu. Und der hat, genau wie Inge, die potenzielle Dienststellenleitung im Auge. Und so beginnt nicht nur eine verzweifelte Suche nach dem Täter oder wenigstens einem Motiv, sondern auch ein nervenraubender Wettbewerb unter den Ermittlern…

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Schwabenschmerz

Der Autor

Matthias Ernst wurde 1980 in Ulm/Donau geboren. Bereits in seiner Jugend begeisterte er sich für Literatur und verfasste Romane und Kurzgeschichten. Nach dem Studium der Psychologie arbeitete er in mehreren psychiatrischen und psychotherapeutischen Kliniken in Süddeutschland. In seinen Kriminalromanen über die Kommissarin Inge Vill verbindet er seine beiden größten Leidenschaften miteinander, das Schreiben und die Psychotherapie. Matthias Ernst lebt und arbeitet in Oberschwaben. Er ist Mitglied beim SYNDIKAT.

Das Buch

Kommissarin Inge Vill wird mal wieder nachts aus dem Bett geklingelt: eine Leiche wurde gefunden. Die Wohnung des Toten Anton Gruibinger ist komplett verwüstet, sein Körper durch unzählige Stichverletzungen verstümmelt. Bald ist klar: Die Tote hatte gerade im Lotto gewonnen. War es Raubmord? Doch rund um die Leiche ist alles klinisch sauber. Wie passt das zusammen?Inge und ihre Kollegen machen sich sofort an die Ermittlungen, wenn auch unter erschwerten Bedingungen: Ein neuer Kollege kommt hinzu. Und der hat, genau wie Inge, die potenzielle Dienststellenleitung im Auge. Und so beginnt nicht nur eine verzweifelte Suche nach dem Täter oder wenigstens einem Motiv, sondern auch ein nervenraubender Wettbewerb unter den Ermittlern…

Von Matthias Ernst sind bei Midnight in der Inge-Vill-Reihe bisher erschienen:Die Spur des JägersSchwabenmordSchwabenblutSchwabenschmerz

Matthias Ernst

Schwabenschmerz

Ein Schwaben-Krimi

Midnight by Ullsteinmidnight.ullstein.de

Midnight ist ein Digitalverlag der Ullstein Buchverlage GmbH, BerlinApril 2019 (1)

© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2019Umschlaggestaltung:zero-media.net, MünchenTitelabbildung: © FinePic®Autorenfoto: © privatE-Book powered by pepyrus.com

ISBN 978-3-95819-256-0

Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.

Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.

Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

Inhalt

Titelei

Der Autor / Das Buch

Titelseite

Impressum

Montag, 1. 9. 2014

5:30 Uhr

7:00 Uhr

8:00 Uhr

9:30 Uhr

11:00 Uhr

11:30 Uhr

13:00 Uhr

14:30 Uhr

16:00 Uhr

17:30 Uhr

19:30 Uhr

Dienstag, 2. 9. 2014

7:00 Uhr

8:30 Uhr

10:00 Uhr

11:00 Uhr

12:00 Uhr

13:00 Uhr

13:30 Uhr

14:00 Uhr

15:00 Uhr

16:00 Uhr

19:00 Uhr

Mittwoch, 3. 9. 2014

3:00 Uhr

9:00 Uhr

10:00 Uhr

10:30 Uhr

11:30 Uhr

13:30 Uhr

14:20 Uhr

15:00 Uhr

16:00 Uhr

19:00 Uhr

Donnerstag, 4. 9. 2014

6:57 Uhr

9:00 Uhr

10:30 Uhr

12:00 Uhr

16:00 Uhr

18:00 Uhr

19:30 Uhr

Freitag, 5. 9. 2014

1:00 Uhr

1:30 Uhr

2:00 Uhr

2:30 Uhr

3:30 Uhr

4:00 Uhr

8:00 Uhr

10:00 Uhr

14:00 Uhr

Anhang

Danksagung

Leseprobe: Schwabenblut

Empfehlungen

Social Media

Vorablesen.de

Cover

Titelseite

Inhalt

Montag, 1. 9. 2014

Montag, 1. 9. 2014

5:30 Uhr

Ich hatte tief und fest geschlafen. Wahrscheinlich hatte ich auch irgendetwas geträumt, aber das konnte ich nicht mehr mit Sicherheit sagen. Denn der Schrecken, der mir in die Glieder fuhr, als das Handy losplärrte, spülte mir alle Traumreste aus dem Hirn.

Fünf Wochen zuvor hatte ich einen London-Trip zur letzten Monty-Python-Show unternommen. Im Überschwang der Begeisterung hatte ich damals einen Song der Truppe als Klingelton eingestellt. Und so weckte mich nun kein Piepsen oder Summen, sondern ein kräftiger Männerchor, der mit Inbrunst »Sit on My Face« sang.

Mein Herz gab sofort Vollgas. Ich schreckte auf und sah mich um, ohne zunächst zu wissen, wo ich war. Dunkelheit umfing mich. Ich atmete schwer. Mehrere panische Augenblicke verstrichen, bis ich die Ursache des Lärms erkannte. Ich nahm das Handy mit dem leuchtenden Display vom Nachttischchen. Die Helligkeit des Bildschirms blendete mich. Ich brauchte ein paar Sekunden, bis meine Augen sich so weit angepasst hatten, dass ich erkennen konnte, wer mich zu dieser unchristlichen Zeit anrief.

Es war Raimund Steinle, derzeit Leiter des Dezernats für Verbrechen gegen Leib und Leben der Polizeidienststelle Feigenbach. Ich tippte auf das grüne Hörersymbol und hielt mir das Gerät ans Ohr.

»Ja?«, krächzte ich.

»Guten Morgen, Inge«, sagte Raimund mit einer Stimme, die beneidenswert ausgeschlafen klang. »Entschuldige, dass ich dich geweckt habe, aber wir haben hier einen Toten.«

Das letzte Wort jagte meinen Puls erneut in die Höhe. Schlagartig war ich hellwach.

»Einen Toten?«, wiederholte ich. »Wen?«

»Ein Anton Gruibinger, wohnhaft in der Adeleggstraße 17. Ich bin schon vor Ort, die Kollegen von der KT sind da und der Rest des Dezernats wird hoffentlich auch bald eintreffen.«

Ich nahm diese freundliche Aufforderung zur Eile zur Kenntnis und erwiderte: »Okay, Adeleggstraße 17. Ich bin in zehn Minuten bei euch.«

Ohne Raimunds Abschiedsgruß abzuwarten, legte ich auf, schwang mich aus dem Bett und stürmte ins Bad. Nachdem ich mir die Zähne geputzt, die in alle Richtungen strebenden dunkelblonden Haarsträhnen halbwegs gebändigt und mich einer Katzenwäsche unterworfen hatte, zog ich mich an, griff mir meine Tasche und eilte aus dem Haus.

Ich öffnete das Garagentor und setzte mich in mein brandneues Auto. Der Geruch nach kürzlich verbautem Plastik ließ eine leichte Übelkeit in mir aufsteigen. Mein Zeigefinger zuckte an die Stelle der Mittelkonsole, an der bei meinem Alfa die Fensterheber gewesen waren, traf aber nur auf den Knopf der Klimaanlage.

»Mistkarre«, fluchte ich. Im zweiten Anlauf fand ich die Kurbel an der Innenseite der Fahrertür und öffnete das Fenster des erst zwei Monate alten Kleinwagens deutscher Produktion. Frische Morgenluft strömte ins Innere und mein Kopf klärte sich ein wenig auf. Ich steuerte rückwärts auf die Straße und gab Gas. Das Auto gab ein jämmerliches Knurren von sich und kroch im Schneckentempo voran. Einmal mehr versetzte mir die Erinnerung an die Beschleunigungsfähigkeiten meines geliebten, im vergangenen Jahr einem Bombenattentat zum Opfer gefallenen Alfa einen Stich ins Autofahrerinnenherz.

Wie versprochen traf ich zehn Minuten später in der Adeleggstraße ein. Das Haus mit der Nummer 17 war nicht zu übersehen. Zwei Streifenwagen parkten direkt davor. Zwischen dem in einiger Entfernung abgestellten Bus der Kriminaltechniker und dem Hauseingang wuselten Menschen in weißen Ganzkörperanzügen hin und her.

Es handelte sich um einen Wohnblock. Ich schätzte, dass acht bis zehn Parteien hier lebten. Im fahlen Licht der Lampe über der Haustür konnte ich erkennen, dass das Gebäude eingerüstet war. Der Putz war komplett entfernt worden, das Haus sah aus wie ein schäbiger Rohbau.

An der Tür traf ich auf Werner Hafner, den Chef der KT. Dass seine verwuschelte Künstlerfrisur heute noch expressionistischer wirkte als gewöhnlich, war wohl auch der frühen Stunde zuzuschreiben.

»Guten Morgen, Frau Vill«, sagte er. »Na, ausgeschlafen?«

»Eher aufgehört«, erwiderte ich. »Wo muss ich hin?«

»Hochparterre links«, sagte Hafner und fügte hinzu: »Kein erfreulicher Anblick, fürchte ich.«

Ich wappnete mich innerlich gegen die Szene, die mir gleich vor Augen stehen würde. Zwar war ich nun schon seit beinahe fünfzehn Jahren bei der Polizei, aber an Blut und vor allem an übel zugerichtete Leichen hatte ich mich nie gewöhnen können. Ich stieg die Treppe bis zum ersten Absatz hinauf und trat durch die offen stehende Tür zu meiner Linken. Auf dem Boden lag ein Fußabstreifer, auf dem in geschwungen Buchstaben ›Eintritt nur mit sauberen Füßen!‹ stand. Ein Kollege von der KT reichte mir Einmalhandschuhe und Hüllen für meine Schuhe, die ich mir überstreifte, ehe ich die Wohnung betrat.

Vor mir erstreckte sich ein Flur, von dem mehrere Türen abgingen. Eine Stromsparlampe an der Decke tauchte den Raum in ein fahles, milchiges Licht. Ganz hinten blitzte es. Das musste der Fotograf der Kriminaltechniker sein.

Ich bewegte mich auf die Lichtquelle zu. Unterwegs warf ich einen Blick in ein kleines Bad und eine vollgestellte Küche. Vor der letzten Seitentür hielt ich inne. Der Raum dahinter war offenbar das Wohnzimmer. Es sah jedoch aus, als ob die Vandalen dort während der Völkerwanderung einen ausgiebigen Zwischenstopp eingelegt hätten. Aus einer Fernsehkommode waren sämtliche Schubladen herausgezogen worden. Papiere, Fotos und Videokassetten lagen wild über einen abgenutzten Teppich verstreut. Ein Schrank stand offen. Er war gähnend leer. Darunter häuften sich Unmengen von Ordnern auf dem Boden. Durch ein weit offen stehendes Fenster, das nur noch an einer Angel hing, strömte frische, kühle Luft herein.

»Ziemliches Chaos hier«, hörte ich Raimunds Stimme hinter mir sagen.

Ich drehte mich um. »Hallo, Chef.«

Er verzog das runde Gesicht, was seine Pausbacken noch stärker betonte.

»Nicht mehr lange«, erwiderte er. »Und das hier hätte mir auch erspart bleiben können.«

»Raubmord?«, fragte ich.

Raimund zuckte mit den Achseln. »Das werden wir wohl herausfinden müssen. Der Tote liegt nebenan.«

Ich schluckte. Klar, ich würde nicht umhinkommen, mir die Leiche anzuschauen. Ich folgte Raimund in den Raum am Ende des Flurs. Es handelte sich um ein Schlafzimmer, das von einem großen und recht altmodischen Doppelbett zu zwei Dritteln ausgefüllt wurde. Es war aus einem beinahe schwarzen Holz gefertigt. In Verbindung mit dem Kleiderschrank, der aus demselben Material bestand, verlieh es dem Raum eine morbide Note. Im Gegensatz zum Wohnzimmer wirkte hier alles aufgeräumt und sauber, wenn man einmal von der übel zugerichteten Leiche auf dem Bett absah.

Ich schätzte den Mann auf etwa 65 Jahre. Der Tote war korpulent. Er trug nur eine Pyjamahose. Sein breiter Oberkörper und der ballonförmige Bauch waren übersät mit Stichverletzungen. Überall war Blut. Auf dem Leintuch, der Bettdecke, dem Boden, ja, sogar auf dem Spiegel des Kleiderschranks etwa zwei Meter entfernt entdeckte ich rote Tröpfchen.

Der KTler mit der Kamera schoss ein weiteres Foto von der Leiche. Die starren Augen reflektierten das Blitzlicht. Die Züge des Mannes waren verzerrt. Er sah aus, als ob er unfassbare Schmerzen gelitten hatte.

»Der Tote heißt Anton Gruibinger, geboren am 23. März 1946, verwitwet«, sagte Raimund.

Ich sah in das bleiche, mit Blutspritzern gesprenkelte Gesicht.

»Na ja, über die Todesursache müssen wir uns wohl keine Gedanken machen«, hörte ich eine Stimme neben mir sagen. Ich wandte mich um und entdeckte Ralf. Hinter ihm stand Larissa, seine Freundin und Kollegin. Ihre blauen Augen waren weit aufgerissen und sie sah bleich aus, was sicher nicht nur daran lag, dass auch sie unsanft aus dem Schlaf gerissen worden war. Sie konnte den Anblick von Leichen noch schlechter ertragen als ich.

»Ralf«, knurrte Raimund.

»Sorry«, sagte Ralf. »So früh am Morgen bin ich immer etwas zynisch.«

»Wer hat die Leiche gefunden?«, fragte ich, um die beiden daran zu hindern, in ein Geplänkel über korrekte Umgangsformen an Leichenfundorten einzusteigen.

»Ein Nachbar«, entgegnete Raimund. »Er wohnt gegenüber und ist sicher noch wach. Ralf, geh doch mal bitte rüber und nimm seine Aussage auf!«

Ralf zückte einen Block und stapfte hinaus. Larissa folgte ihm auf dem Fuß. Hoffentlich musste sie sich nicht übergeben. Sie war ziemlich grün im Gesicht.

»Hat die KT irgendwelche Blutspuren außerhalb dieses Zimmers gefunden?«, fragte ich.

»Kommen Sie mit«, sagte Werner Hafner, der inzwischen zu uns getreten war. Ich folgte ihm hinaus in den Gang, froh, dass ich den grausam verstümmelten Leichnam im Schlafzimmer hinter mir lassen konnte. Der Chef der KT hielt eine spezielle UV-Lampe in die Höhe, mit der sich selbst kleinste Blutreste auffinden ließen. Doch anstelle der zahlreichen, fluoreszierenden Spuren, auf die ich gehofft hatte, bleib der Gang vollkommen dunkel.

»Schutzanzug?«, fragte ich.

Hafner nickte. »Da hat jemand ganz sauber gearbeitet.«

»Na, dann hoffe ich mal, dass Ihre Mitarbeiter gute Alibis aufweisen können«, sagte ich.

Hafner verzog das Gesicht zur Andeutung eines Grinsens. »So früh schon zum Scherzen aufgelegt, Frau Vill, das kenne ich ja gar nicht an Ihnen.«

Ich schenkte ihm ein kurzes Lächeln und fragte: »Gibt es denn irgendwo verwertbare Spuren?«

»Im Wohnzimmer haben wir zahlreiche Fingerabdrücke und auch ein paar Haare gefunden, die nicht von Herrn Gruibinger stammen. Der Täter scheint hier weniger vorsichtig vorgegangen zu sein als bei der Tötung. Wir werden alles analysieren. Ich gebe Ihnen Bescheid, wenn ich die Spuren mit der Datenbank abgeglichen habe.«

»Sonst noch etwas?«

Hafner runzelte die Stirn, dann hellte sich sein Blick auf. »Ja, das hätte ich beinahe vergessen. Ich weiß nicht, ob es von Belang ist, aber das fiel mir als Erstes auf, als ich das Schlafzimmer betreten habe.«

Er machte kehrt und ging wieder in den Raum zurück, in dem die Leiche lag. Ich atmete tief durch und folgte ihm. Hafner deutete auf das Nachtkästchen. Dort lag ein Bilderrahmen, in dem sich ein Foto befand. Das Glas war gesplittert und mit Blut beschmiert, sodass ich lediglich die Umrisse einer jungen Frau mit langen, blonden Haaren erahnen konnte.

»Das Bild ist nicht einfach umgefallen«, sagte der KT-Chef. »Die Scheibe weist Spuren stumpfer Gewalteinwirkung auf, das sehen Sie an dem Krater hier.« Er zeigte auf das Gesicht der Frau. Es war unter Dutzenden kleiner Splitter verborgen, die sich tief in das Fotopapier eingegraben hatten. »Ich muss mir das noch genauer ansehen, aber ich würde darauf wetten, dass das Foto mit der Tatwaffe bearbeitet wurde. Die Blutschlieren stammen nicht von Spritzern. Sie müssen von dem Gegenstand verursacht worden sein, mit dem das Glas zerbrochen wurde.«

»Wissen wir, um wen es sich handelt?«, fragte Raimund.

Hafner zuckte mit den Achseln.

»Wir müssen Angehörige ermitteln. Die werden uns Auskunft geben können, wer die Frau auf dem Bild ist«, sagte ich. »Wollen wir in die Dienststelle fahren?«

7:00 Uhr

Ich stieg in mein Auto und hielt die Luft an. Der Plastikgestank schnürte mir erneut die Kehle zu. Mühsam kämpfte ich gegen den Würgereiz an, der sich während der Tatortbesichtigung die ganze Zeit über dezent im Hintergrund gehalten hatte. Nein, das war weder meine Tageszeit noch eine dazu passende Beschäftigung gewesen. Nicht, dass mir der Anblick verstümmelter Leichen nachmittags weniger nahegegangen wäre. Aber gegen Ekel und Müdigkeit zur selben Zeit ankämpfen zu müssen, zehrte schon ziemlich an meinen Kräften.

Um auf andere Gedanken zu kommen, schaltete ich das Radio ein. Leider hatte ich das Gefährt noch nicht mit meinen Lieblings-CDs bestückt, sodass ich nur inständig darauf hoffen konnte, dass die Liederauswahl des Lokalsenders nicht so unterirdisch ausfallen würde wie üblich. Ich hatte Glück. Es war sieben Uhr und der Jingle für die Nachrichten ertönte. Die Top-Meldung war, dass in der Ostukraine OSZE-Beobachter unter Beschuss gekommen waren, gefolgt von der Empörung zahlreicher Apple-Kunden, die aus heiterem Himmel ein kostenloses U2-Album auf ihren iPods vorgefunden hatten. Dann folgte eine Meldung aus der Region:

»Ein Lottospieler aus Feigenbach hat den Jackpot der Samstagsauslosung geknackt. Nach Angaben der baden-württembergischen Lotteriegesellschaft beläuft sich der Gewinn auf rund sieben Millionen Euro. Und damit gebe ich ab zum Wetter.«

Eine unfassbar fröhliche Frauenstimme nahm nach der Wettervorhersage den Ball auf: »Also, mit sieben Millionen Euro in der Tasche würde ich vor den ersten Morgennebeln ganz sicher in Richtung Süden fliehen. Vielleicht auf die Malediven? Was würden Sie mit so viel Geld anfangen? Rufen Sie uns an!«

Ich schaltete das Radio aus, kam aber nicht umhin, mir die Frage zu stellen, auf welche Weise ich sieben Millionen Euro ausgeben würde. Es wäre sicher genügend Geld, um nie mehr arbeiten zu müssen. Aber wollte ich das überhaupt? Die Gefahr, zu Hause zu versumpfen, war viel zu groß und außerdem mochte ich meinen Job. Manchmal liebte ich ihn sogar.

Ich bog in den Hof der Polizeidienststelle ein und stellte den Wagen auf den angestammten Platz. Neben mir parkte Ralf seinen BMW ein. Ich packte meine Tasche und stieg aus.

»Also, dich in so einer Karre fahren zu sehen, tut irgendwie schon weh«, sagte Ralf.

»Er fährt, die Heizung funktioniert und er war günstig«, knurrte ich.

Ralf stieß ein heiseres Lachen aus. »Genau die Kriterien, die dich an einem Auto noch nie interessiert haben. Wie willst du denn mit so einem Karren zur Dezernatsleiterin aufsteigen? Ich hoffe, Rudi hat das Teil noch nicht zu Gesicht bekommen, sonst überlegt er es sich noch anders.«

Rudolf Heckenberger war der Dienststellenleiter, der nach Raimunds Pensionierung Ende des Monats darüber zu befinden hatte, ob ich in die Leitungsposition aufsteigen würde.

»Das ist noch nicht beschlossen. Es gibt auch noch andere Bewerber«, sagte ich.

»Ach was«, rief Larissa, die auf der Beifahrerseite ausgestiegen war. Sie hatte sich neben Ralf gestellt, der sofort einen Arm um ihre Schulter legte. »Das ist doch schon entschieden. Du bekommst den Job. Alles andere wäre lächerlich.«

»Schau mer mal«, sagte ich und setzte mich in Richtung Eingang in Bewegung. Das Thema war mir unangenehm. Es war nicht so, dass ich Larissas Meinung nicht teilte. Ich hatte den Job so gut wie in der Tasche. Hätte mein psychopathischer Exfreund mir zwei Jahre zuvor nicht ein Bein gestellt, wäre ich schon längst Leiterin des Dezernats für Verbrechen gegen Leib und Leben. Das hatte Rudi mich mehrfach wissen lassen. Insofern musste ich mir wenig Sorgen darüber machen, ob ich den Posten nun bekommen würde oder nicht. Was mich wesentlich mehr beunruhigte, war die Vorstellung, tatsächlich die Leitungsposition innezuhaben. Wie würde ich mich wohl als Vorgesetzte schlagen? Wie würde es sich auf mein Verhältnis zu den Kollegen auswirken? Konnte ich das überhaupt?

Ich schob die Gedanken beiseite und betrat das Dienststellengebäude. Toni, der Schutzpolizist im Glaskasten, nickte mir zu. Ich erwiderte seinen Gruß und eilte durch die Eingangshalle.

»Ich mach uns schon mal einen Kaffee«, hörte ich Larissa hinter mir rufen. »Wir treffen uns dann eh im Besprechungsraum.«

Mein Büro lag am Ende eines um diese Tageszeit noch ziemlich düsteren Ganges. Es hatte bis vor ein paar Wochen einem Kollegen von der Drogenfahndung gehört, der inzwischen in Pension gegangen war. Der Mann war starker Raucher gewesen und obwohl in der Dienststelle wie in jedem öffentlichen Gebäude ein Rauchverbot herrschte, roch es in dem Raum, als ob jemand alle Feigenbacher Aschenbecher darin ausgeleert hätte. Ich betrat das Büro, und noch ehe mir ins Bewusstsein drang, dass es nach kaltem Rauch stank, flammte in mir das brennende Verlangen nach einer Zigarette auf. So ein Mist. Jetzt war ich seit knapp zwei Jahren Nichtraucherin, aber kaum erinnerte mich etwas an die Glimmstängel, fing ich an zu sabbern wie ein 14-Jähriger vor einem Playboyheft.

Ich riss das Fenster auf, auch wenn es erfahrungsgemäß nichts brachte, legte meine Tasche neben den Schreibtisch, setzte mich auf den Bürostuhl und schaltete den PC an. Nachdem ich mich in das Intranet eingeloggt hatte, öffnete ich das E-Mailprogramm. Über das Wochenende hatten sich sieben ungelesene Mails angesammelt. Eine vom Freitagabend stach mir besonders ins Auge. Sie stammte von Rudi Heckenberger, dem Dienststellenleiter, und trug den Betreff ›Hospitation‹. Ich öffnete sie und las.

Liebe Kollegen vom Dezernat 2,

im Zuge der Neubesetzung der Leitungsposition im Dezernat konnten wir unseren Bewerberpool auf zwei Personen reduzieren. Neben Ihrer Kollegin Frau Vill zählt dazu Herr KHK Andreas Merk. Der Kollege war bislang beim Präsidium in Tübingen in einer Einheit der Kripo tätig. Ich freue mich sehr, dass Herr KHK Merk sich bereit erklärt hat, in der Woche vom 1. bis zum 5. 9. in unserem Dezernat zu hospitieren. Das ist eine gute Gelegenheit, sowohl für Sie und auch für mich, den Bewerber besser kennenzulernen. Zudem wird Herr KHK Merk sicher wertvolle Eindrücke gewinnen können.

Mit herzlichem Gruß

PD Rudolf Heckenberger

Dienststellenleiter.

Mein Mund war mit einem Mal staubtrocken. Geistesabwesend griff ich nach der Wasserflasche auf dem Schreibtisch, öffnete sie und schenkte mir ein Glas ein. Ich las die Mail noch einmal. Rudi wollte, dass dieser Merk eine ganze Woche bei uns mitlief. Gut, in der freien Wirtschaft war es wahrscheinlich nicht ungewöhnlich, dass Bewerber und zukünftige Kollegen sich intensiver beschnuppern durften, als es bei einem kurzen Vorstellungsgespräch möglich wäre. Aber wir hatten eine Mordermittlung zu stemmen und keine Zeit für netten Small Talk. Ganz abgesehen davon, dass der Mann mein Konkurrent war, wenn es um die Neubesetzung der Dezernatsleitung ging. Na, das konnte heiter werden!

Das Glas lief über. Ich fluchte, stand auf und holte mir ein Papierhandtuch aus dem Spender neben dem Waschbecken, um die Sauerei aufzuwischen. Vorsichtig trank ich gerade so viel Flüssigkeit ab, dass ich das Glas bedenkenlos wieder auf den Tisch stellen konnte. Meine Kehle zog sich zusammen bei dem Gedanken, dass ich gleich diesem Merk begegnen würde.

Ich ließ alles stehen und liegen und eilte in den Besprechungsraum. Larissa stand vor der Kaffeemaschine und befüllte den Filter mit hoch aufgehäuften Löffeln des braunen Pulvers.

»Hey, was ist los?«, fragte sie. »Du siehst ja furchtbar aus.«

»Hast du Rudis E-Mail gelesen?«

Sie sah mich an, als ob ich von einer nächtlichen Zombieinvasion in Oberschwaben gesprochen hätte. »Was für eine E-Mail?«

Ich fasste kurz den Inhalt der Nachricht zusammen.

»Wie bitte?«, rief sie. Mit einer fahrigen Bewegung kippte sie einen Löffel Kaffeepulver neben die Maschine. »Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder?«

»Meiner nicht. Aber Rudis«, erwiderte ich.

»Was ist los?«, fragte Ralf, der eben den Raum betreten hatte.

Entnervt setzte ich noch einmal zu einer Erklärung an, als Markus, unser sozial ungelenkes Superhirn, im Türrahmen erschien.

»Guten Morgen«, sagte er und eilte, ohne mich eines Blickes zu würdigen, auf seinen Stammplatz zu. Wahrscheinlich hatte er Rudis Mail schon am Freitagabend gelesen und wollte auf keinen Fall darauf angesprochen werden.

»Also, was ist los?«, fragte Ralf noch einmal.

Ehe ich erneut ansetzen konnte, unterbrach mich Rudi Heckenbergers kräftiger Bass.

»Guten Morgen, liebe Kollegen«, dröhnte der Dienststellenleiter. »Wie Sie meiner Mail sicher schon entnommen haben, wird Ihr Team diese Woche durch einen hochkarätigen Gast verstärkt. Ich darf Ihnen KHK Merk vorstellen.«

Er bugsierte einen kleinen, aber durchtrainierten Mann Ende 30 in den Raum. Die dunkelbraunen Haare waren militärisch kurz geschnitten. Seine blassblauen Augen musterten uns ausgiebig.

»Guten Morgen«, sagte Merk mit einer in Anbetracht seiner Körpergröße erstaunlich tiefen Stimme. »Ich freue mich sehr, bei Ihnen hospitieren zu dürfen.«

Einen Moment lang breitete sich ein unbehagliches Schweigen aus. Larissa musterte Merk mit einer Mischung aus Neugier und Abneigung, Ralf dagegen mit unverhohlener Ablehnung. Um alles nicht noch peinlicher zu machen, als es ohnehin schon war, trat ich vor und reichte dem Mann die Hand.

»Inge Vill«, sagte ich. »Stellvertretende Dezernatsleiterin.«

»Angenehm«, entgegnete Merk. Sein Händedruck war kräftig, seine Handflächen kalt.

»Frau Vill ist die Mitbewerberin um die Leitungsposition«, fügte Rudi hinzu.

Eine von Merks Augenbrauen zuckte einen Moment lang nach oben, er enthielt sich jedoch eines Kommentars. Ralf, Larissa und schließlich auch Markus folgten meinem Beispiel und schüttelten ihm die Hand.

Raimund kam hinzu. Offenbar hatte er den Hospitanten schon kennengelernt, denn er begrüßte ihn nicht. Wir nahmen Platz. Merk setzte sich auf den freien Stuhl neben Markus, auf dem üblicherweise die Gäste unserer Besprechungen saßen. Auch Staatsanwalt Fink hatte immer dort gesessen, wenn er mit uns zusammengearbeitet hatte. Raimund kam gleich zur Sache. Er schilderte Rudi und Merk, was wir am Tatort gesehen hatten.

»Unschöne Sache«, sagte Rudi. »Aber gleichzeitig dürfte das eine perfekte Gelegenheit sein, das Team bei der Arbeit kennenzulernen.« Er zwinkerte Merk zu.

In diesem Augenblick öffnete sich die Tür und Fink erschien. Er hatte in seinem Urlaub ein wenig Sonne abbekommen und die dunkelbraunen Haare waren nicht mehr kurze Stoppeln, sondern so lang, dass sich sogar ein Gang zum Friseur gelohnt hätte.

Ein seltsames Gefühl durchströmte mich, ein Gefühl, das ich bei seinem Anblick noch nie empfunden hatte. Auch wenn wir privat inzwischen ganz gut miteinander auskamen, hatten wir doch gerade am Anfang unserer Zusammenarbeit Differenzen gehabt. Seine eher pedantische Art hatte sich an meinem Freiheitsdrang gerieben und umgekehrt. Insofern war ich immer ein wenig angespannt, wenn wir zusammen einen Fall bearbeiteten. Doch heute wich dieses Gefühl einem anderen: purer Erleichterung.

Er nickte den Anwesenden kurz zu, ohne den Blick auf jemanden im Besonderen zu richten. Dann sah er, dass sein Stammplatz besetzt war. Die blauen Augen hinter der randlosen Brille wurden schmaler und seine Stirn legte sich in Falten.

»Darf ich vorstellen«, sagte Rudi, der die Irritation des Staatsanwaltes bemerkt hatte. »KHK Merk aus Tübingen. Er hospitiert diese Woche im Team des Dezernats 2.«

Fink nickte ihm zu und setzte sich neben mich. »Guten Morgen«, flüsterte er mir zu.

Ich war vollkommen perplex. Er neigte doch sonst nicht zu Freundlichkeiten.

»Guten Morgen«, raunte ich zurück.

»Ist dieser Gartenzwerg da drüben der Mitbewerber um die Dezernatsleitung?«, fragte er in einer Lautstärke, von der ich hoffte, dass sie wirklich nur für mich hörbar war. Ich unterdrückte ein Lachen, das sich daraufhin in einem mittelstarken Hustenanfall Bahn brach.

»Ja«, sagte ich zwischen zwei Atemzügen. Fink schien mit dieser Auskunft zufrieden und schwieg fortan.

»Wissen wir denn schon, wer die nächsten Angehörigen des Toten sind?«, fragte Rudi.

Markus räusperte sich. »Herr Gruibinger war verwitwet. Er hat eine erwachsene Tochter, die in der Rothtalstraße 4 wohnt.«

»Wer hat ihn gefunden?«

»Ein gewisser Maik Rothenbaum, Nachbar aus dem zweiten Stock«, sagte Ralf und zückte seinen Block. »Ich habe nicht viel aus ihm herausbekommen. Er musste wohl heute Nacht mehrfach mit dem Hund raus, weil dieser Durchfall hatte. Na ja, jedenfalls ist ihm um kurz nach vier Uhr aufgefallen, dass die Tür von Gruibingers Wohnung sperrangelweit offenstand. Das kam ihm seltsam vor und er hat nachgesehen, was los ist. Ich würde nicht einfach so in eine fremde Wohnung spazieren, nur weil die Tür nachts nicht geschlossen ist. Herr Rothenbaum wird das in Zukunft wohl auch nicht mehr machen. Er hat den Schreck seines Lebens bekommen, als er die Leiche im Schlafzimmer entdeckt hat. Ist schnurstracks umgedreht und hat die 112 gewählt.«

»Hat er irgendwelche anderen Personen in der Nähe des Fundorts gesehen, zum Beispiel im Treppenhaus?«, fragte Raimund.

Ralf schüttelte den Kopf.

»Gut«, unterbrach Rudi. »Die Details können Sie ja später austauschen. Wir haben eine spektakuläre Tötung. Das wird für Presseecho sorgen. Wir dürfen uns keine Fehler erlauben. Nur gut, dass wir diese Woche so top besetzt sind.«

Ich spürte, wie meine Irritation wegen Merks Anwesenheit sich langsam in Sorge verwandelte. Meine Hände kribbelten und auch der Druck um meine Kehle nahm wieder zu.

»Wie heißt es so schön?«, fuhr Rudi fort. »Konkurrenz belebt das Geschäft. Sie werden zwei Ermittlungsteams bilden. Frau Vill und Herr Kleinert werden sich zusammentun und Frau Schmittgal und Herr Merk.«

Larissa sah aus wie vom Blitz getroffen und Ralf konnte sich ganz offenbar nicht entscheiden, wem er zuerst an die Gurgel gehen wollte, Rudi oder Merk.

»Sie werden Herrn Steinle Bericht über Ihre Ermittlungen erstatten, er hat die Leitung des Falles inne. Herr Hübner wird beiden Teams zuarbeiten. Frau Vill und Herr Kleinert, informieren Sie bitte die Tochter des Toten über das Ableben ihres Vaters. Währenddessen kann Frau Schmittgal Herrn Merk zum Tatort begleiten, damit er sich ein Bild der Lage machen kann. Zeigen Sie, was Sie können!«

8:00 Uhr

Wie festgewachsen saß ich auf dem Stuhl und starrte auf die weiße Tischfläche vor mir. In meinen Ohren surrte es. Die Besorgnis hatte sich inzwischen in heiße, kochende Wut verwandelt. Was war denn das für ein verdammter Mist? Aus den Augenwinkeln nahm ich wahr, dass Fink sich erhob. Die anderen taten es ihm nach. Ich blieb sitzen. Das brodelnde Etwas in meiner Magengrube drängte mit Macht aufwärts. Mir war speiübel.

Auch das noch. Es war schon über ein Jahr her, dass die letzte Panikattacke mich belästigt hatte. Seitdem hatte ich das gut im Griff. Bis jetzt. Bis zu Rudis Ankündigung, dass mit diesem Fall eine Art Wettkampf veranstaltet werden sollte. Ich atmete schneller, flacher. Das war nicht gut, das wusste ich. Aber ich hatte das Gefühl, es nicht kontrollieren zu können. An meinem rechten Kiefer konnte ich den Puls spüren. Er hämmerte gegen den Knochen wie eine Fußmaschine auf eine Basstrommel. Schneller, immer schneller. Eine Hand legte sich auf meine Schulter. Ich zuckte zusammen. Ein Schauder lief mir über den Rücken und ich sah nach oben. Es war Raimund.

»Hast du eine Minute?«, fragte er. Er sprach leise und langsam, betont gelassen, wie es schien. Aber an den tiefen Furchen auf seiner Stirn konnte ich erkennen, dass er sich Sorgen machte.

Ich nickte. Mein Mund war so trocken, dass ich nicht sprechen konnte. Ich stützte mich an der Tischplatte ab und stand auf. Meine Beine waren ganz wacklig und meine Hände zitterten leicht. Mit aller Macht konzentrierte ich mich darauf, Raimund zu folgen. Den Blick starr auf seine Hosenbeine gerichtet, trottete ich ihm nach wie ein verängstigtes Hündchen.

Trotzdem entging mir nicht, dass Fink sich zu Merk begeben hatte. Die beiden schienen sich blendend zu verstehen, so angeregt, wie sie sich unterhielten. Das Gefühl der Panik, das kurz vor dem Ausbrechen stand, kippte erneut, wurde wieder zu heißer Wut. War der liebe Herr Staatsanwalt etwa schon mit wehenden Fahnen zum Feind übergelaufen?

Die Tür fiel hinter mir ins Schloss und ich konzentrierte mich darauf, Raimund zu folgen. Sein Büro lag direkt neben dem Besprechungszimmer. Wir traten ein und er deutete auf den Stuhl, der vor seinem Schreibtisch stand. Ich setzte mich. Meine Hände kribbelten, als ob ein Ameisenvolk sie als neuen Bau auserkoren hätte.

»Es tut mir leid, Inge«, sagte Raimund. An seinem Blick erkannte ich, dass er es auch wirklich so meinte. »Ich habe nichts von dieser Sache gewusst. Das muss Rudi spontan beschlossen haben, als er gehört hat, dass wir einen aktuellen Fall vorliegen haben.«

Ich nickte. »Und wie … wie soll das jetzt konkret ablaufen?«

Raimund seufzte. »Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Zwei konkurrierende Teams. So ein Mist.«

Die Bürotür wurde aufgerissen und ich fuhr herum. Ralf stürmte in den Raum. Sein Kopf war so rot wie ein frisch gekochter Hummer und an seiner Stirn trat eine gartenschlauchgroße Ader pochend hervor. Er schlug die Tür hinter sich ins Schloss und brüllte: »So eine Scheiße! So eine verdammte Scheiße!«

Zu meinem Erstaunen ließ Raimund ihn gewähren. Anstatt Ralf zurechtzuweisen, nickte er nur.

»Das kannst du doch nicht einfach so hinnehmen!«, rief Ralf.

»Das habe ich auch nicht vor«, sagte Raimund mit betont ruhiger Stimme. »Ich werde gleich mit Rudi sprechen und meine Bedenken äußern. Ihr kennt ihn doch. Er ist schnell von einer Idee begeistert, aber in der Regel lässt er sich von vernünftigen Argumenten dann doch ganz gut umstimmen.«

»Ich komme mit«, sagte Ralf.

Raimund schüttelte den Kopf. »Ich habe von vernünftigen Argumenten gesprochen, Ralf. Du bist gerade alles andere als vernünftig. Und ich habe keine Lust, dass du mit Rudi aneinandergerätst und die Sache noch schlimmer machst, als sie eh schon ist. Ihr seid zwei Streithammel und was wir ganz bestimmt nicht brauchen, ist ein Kampf Hammel gegen Hammel.«

Ralf knurrte. Seine Körperhaltung entspannte sich jedoch ein wenig. Offenbar schien er einzusehen, dass Raimund recht hatte.

»Geht es dir gut genug, dass ihr beiden jetzt zur Tochter von Gruibinger fahren könnt?«, fragte er mich.

»Ja, das geht schon«, sagte ich. »Und um 9:30 Uhr habe ich meine letzte Therapiestunde. Das ist vielleicht gar nicht schlecht.«

Raimund nickte. »Wo ist Larissa?«, fragte er Ralf.

Der schnaubte wieder. »Die ist mit diesem Lackaffen abgezogen, um ihm den Tatort zu zeigen.«

»Gut«, sagte Raimund.

»Gut?«, fragte Ralf.

Raimund seufzte. »Wenn dieser Merk aus dem Weg ist, kann ich in Ruhe mit Rudi sprechen. Und du wirst es doch hoffentlich ertragen, dass deine Freundin einmal zwei Stunden lang nicht an dir klebt wie die Nudel an Loriots Gesicht.«

Beinahe hätte ich laut gelacht. Raimunds Analyse war treffend, allerdings fragte ich mich manchmal, wer da an wem klebte. Ich atmete tief durch und erhob mich.

»Okay«, sagte ich zu Ralf. »Dann brechen wir auf.«

Schweigend gingen wir zu meinem Auto. Ralfs Gesichtsfarbe hatte sich ein wenig normalisiert, aber seine Kiefer mahlten heftig und ich mochte mir gar nicht vorstellen, welche Gedanken er bezüglich Rudi Heckenberger und Andreas Merk hegte. Wir stiegen ein. Gerade wollte ich den Motor anlassen, als mein Handy einen Glockenton von sich gab. Ich zog das Gerät aus der Tasche und tippte aufs Display. Die Nachricht stammte von Larissa. Vorsichtig schielte ich zu Ralf hinüber, doch der stierte nur vor sich hin. Von mir schien er gar keine Notiz zu nehmen. Ich öffnete die Mitteilung und las:

Sorry, Inge, das Ganze ist mir so furchtbar unangenehm. Ich werde diesem Merk ganz bestimmt nicht dabei helfen, dir die Stelle wegzunehmen!!!!!!!!!!! Was für ein Mist. XXX Larissa.

Ich überlegte, ob ich ihr ausführlich antworten sollte, entschied mich aber dagegen. Besser, ich besprach das persönlich mit ihr. Ich schickte nur einen Smiley zurück und startete den Wagen.

Gruibingers Tochter hieß Melanie Papst. An anderen Tagen hätte das im Team wohl zu Heiterkeitsanfällen der kindischen Sorte geführt. »Na, wie war die Audienz bei Frau Papst?« Doch heute war selbst unserem Oberkindskopf Ralf nicht nach Späßen zumute.

Kurze Zeit später bog ich in die Rothtalstraße ein. Der Vatikan war in diesem Fall ein modernes Einfamilienhaus in Würfelform mit nur einer Dachschräge, die aber komplett mit Solarpanels besetzt war.

»Ob wir erst den päpstlichen Haushofmeister bestechen müssen, um vorgelassen zu werden?«, versuchte ich, Ralf aufzumuntern, doch er brummte nur etwas Unverständliches und schaute weg.

So langsam begann ich mich auch über Ralf zu ärgern. Wer war denn hier in der beschisseneren Situation? Er oder ich? Zudem brauchte ich ihn fit und konzentriert, wenn ich überhaupt eine Chance haben wollte, den Fall zu lösen und diesen Merk in Wüste zu schicken.

»Was ist denn eigentlich mit dem Notfallseelsorger?«, fragte Ralf. »Sollte da nicht einer in Griffweite sein, falls die Frau zusammenbricht?«

Ich seufzte. »Die kommen leider nicht mehr automatisch mit. Raimund hat mir eine Telefonnummer gegeben, unter der wir einen anfordern können, wenn es schwierig wird.«

»Scheiß Sparmaßnahmen«, brummte Ralf.

Ich drückte auf den Klingelknopf am Sockel neben dem Gartentürchen und schaute zum Haus. Nach ein paar Sekunden bewegte sich etwas hinter dem rautenförmigen Milchglasfenster der Haustür. Sie öffnete sich einen Spaltbreit und ein Frauenkopf lugte hervor. Zumindest ging ich davon aus, dass es ein Frauenkopf war. Die blonden Haare waren lang, aber wirr und fettig. Und das Gesicht war vollkommen zugeschwollen. Trotzdem erkannte ich, dass es sich um die Frau handelte, deren zerstörtes Bild die KT im Schlafzimmer des Toten gefunden hatte.

»Ja?«, fragte die Frau. »Was kann ich für Sie tun?«

Sie musste schwer erkältet sein, dann sie klang so, als ob ihre Nase blockiert wäre.

»Sind Sie Frau Papst?«, fragte ich.

»Ja, was wollen Sie?«, fragte sie zurück. »Bleiben Sie bloß weg. Ich bin krank. Und ich kaufe sowieso nichts.«

»Wir sind von der Kriminalpolizei«, sagte ich, zückte meinen Dienstausweis und ging auf sie zu, um ihr das Dokument unter die verschnupfte Nase zu halten. »Ich bin Kriminalhauptkommissarin Vill und das ist mein Kollege Kriminalkommissar Kleinert. Dürfen wir bitte hereinkommen? Wir müssen etwas mit Ihnen besprechen.«

Ihre geröteten Augen weiteten sich.

»Herrje«, sagte sie und öffnete rasch die Tür. Ich verzichtete darauf, der Frau die Hand zu geben, und trat ein. Ralf folgte mir.

Der Flur war hell und luftig. Der Boden war mit einem Holzfurnier belegt, die Wände in einem zitronengelben Farbton gestrichen, der sich bis in das Wohn- und Esszimmer fortsetzte, in das uns Frau Papst führte. Sie bot uns zwei Stühle am Esstisch an und nahm uns gegenüber Platz.

Ich atmete tief durch. Nun erst wurde mir bewusst, was wir zu tun hatten. Bislang hatte ich mich so über Rudis Wettbewerb geärgert, dass ich vollkommen verdrängt hatte, wie unangenehm unsere Aufgabe war. Ich hasste es, Todesmeldungen zu überbringen. Aber es musste sein. Kurz und schmerzlos, dachte ich.

»Frau Papst, ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Ihr Vater, Herr Anton Gruibinger, heute Morgen tot in seiner Wohnung aufgefunden wurde.«

Ihre Augen weiteten sich noch mehr und sie führte eine Hand vor den Mund. Sie starrte mich an, doch ich zwang mich trotz ihres fassungslosen Blicks mit meiner Aufgabe fortzufahren.

»Aufgrund der Auffindesituation gehen wir von einem Tötungsdelikt aus. Wir müssen Sie leider bitten, Ihren Vater zu identifizieren. Sein Leichnam befindet sich zur Obduktion in der forensischen Abteilung des Kreiskrankenhauses. Können Sie sich dort bitte heute Nachmittag um 15 Uhr einfinden?«

Sie nickte zwar, aber ich vermutete, dass sie nicht einmal die Hälfte von dem aufgenommen hatte, was ich gesagt hatte.

»Tötungsdelikt? Wer …«, stammelte sie. »Wer hat ihn umgebracht?«

»Das wissen wir noch nicht«, sagte ich. »Wann haben Sie Ihren Vater zum letzten Mal gesehen?«

Eine Träne erschien in ihrem linken Augenwinkel. Sie wischte sie beiseite. »Mein … Mein Vater und ich … wir … Sie müssen verstehen. Wir hatten keinen Kontakt mehr miteinander. Schon seit Jahren nicht mehr. Er war kein einfacher Mensch. Und seit dem Tod von Mama … Sie ist vor sieben Jahren gestorben. Ein Jahr später habe ich geheiratet. Mein Vater und mein Mann verstehen sich nicht. Ach, Mist!«

Die Tränen rannen nun ungehemmt ihre Wangen hinunter. Ich reichte ihr ein Taschentuch aus einer Packung, die ich in meiner Jackentasche gefunden hatte. Sie schnäuzte sich kräftig. Wir warteten, bis sie sich ein wenig beruhigt hatte.

»Wann hatten Sie denn zuletzt Kontakt mit Ihrem Vater?«, fragte Ralf.

»Nach der Geburt meiner Tochter vor fünf Jahren«, sagte sie. »Ich habe ihn angerufen und ihm gesagt, dass er Opa geworden ist.« Sie schluchzte wieder. »Das hat ihn auch gefreut«, fuhr sie fort. »Aber er wollte nicht zur Taufe kommen. Wegen meinem Mann. Die beiden können nicht miteinander. Ich habe immer gehofft, dass mein Vater einmal über seinen Schatten springt. Sie können sich nicht vorstellen, wie oft ich mit meiner Tochter an seiner Wohnung vorbeigegangen bin. Mehrmals hätte ich fast geklingelt. Aber ich wusste nicht, wie er reagieren würde. Er konnte sehr schroff sein. Sehr unfair. Und das wollte ich meiner Kleinen ersparen.«

»Wissen Sie, ob Ihr Vater Feinde hatte?«, fragte Ralf.

Sie zuckte mit den Achseln. »Es wäre einfacher, wenn Sie fragen würden, ob er Freunde hatte. Da wäre die Antwort nämlich ›nein‹. Er war ein schwieriger Mensch. Aber dass ihn jemand tötet …«

Ich holte mein Handy aus der Tasche und rief das Foto auf, das ich von dem zerstörten Bild auf Gruibingers Nachttisch gemacht hatte.

»Sind Sie das?«, fragte ich.

Ihre Augen weiteten sich. »Ja, woher haben Sie das?«

»Es stand im Schlafzimmer Ihres Vaters.«

Ihr Unterkiefer klappte herunter. Dann brach sie wieder in Tränen aus.

»Er hatte mein Bild in seinem Schlafzimmer stehen?«, schluchzte sie.

Ich nickte. »Wir gehen davon aus, dass derjenige, der Ihren Vater getötet hat, auch die Scheibe des Rahmens zerstört hat. Das mag jetzt vielleicht seltsam klingen, aber hatten Sie gemeinsame Feinde?«

Auf der Stirn von Frau Papst bildeten sich tiefe Falten. Sie schüttelte den Kopf.

»Nicht, dass ich wüsste«, sagte sie. »Ich kenne niemanden, der sich als mein Feind bezeichnen würde. Das hoffe ich zumindest. Bei meinem Vater bin ich mir da nicht so sicher.«

Die Tränen sprudelten erneut. Ich gab Ralf ein Zeichen. Es hatte keinen Zweck mehr, weiter nachzubohren. Ich fragte Frau Papst, ob ich den Notfallseelsorger für sie anrufen solle. Sie lehnte ab und nahm selbst das Telefon, um ihren Mann zu informieren.

»Puh«, sagte Ralf, als wir wieder draußen standen. »Der Alte scheint ja ein echter Prachtkerl gewesen zu sein. Will seine Enkelin nicht kennenlernen, nur weil er den Schwiegersohn nicht leiden kann. Vielleicht sollten wir uns den Mann von Frau Papst einmal vornehmen.«

»Ja, vielleicht«, sagte ich. Das Bild des Toten stieg vor meinem inneren Auge auf. Das viele Blut, die unzähligen Stichverletzungen. Wer immer Anton Gruibinger getötet hatte, er musste einen gewaltigen Hass auf den Mann gehabt haben.

»Und jetzt?«, fragte Ralf.

»Jetzt habe ich einen Termin. Aber vorher bringe ich dich zur Dienststelle.«

9:30 Uhr

»Guten Morgen, Frau Vill, schön Sie zu sehen. Sind Sie bereit für unsere letzte Sitzung?« Frau Ruckert, meine Psychotherapeutin, lächelte mir aufmunternd zu.

Ich sog die Unterlippe zwischen die Zähne und zuckte mit den Achseln. »Bis gestern Abend hätte ich wahrscheinlich Ja gesagt. Aber heute bin ich mir da nicht mehr so sicher.«

Das Lächeln verschwand aus Frau Ruckerts Gesicht und machte einem konzentrierten Ausdruck Platz. »Was ist seitdem passiert?«

Ich seufzte. Langsam und stockend berichtete ich zunächst über den Leichenfund, dann, immer flüssiger, schilderte ich ihr die Teamsitzung und den Wettbewerb um die Neubesetzung der Leitungsposition.

Frau Ruckert rollte mit den Augen und sagte: »Ja, so ein Schwachsinn.«

Ich musste grinsen. Das mochte ich an ihr. Sie reagierte oft natürlich. Nie hatte ich den Eindruck, dass sie sich hinter ihrer Professionalität versteckte.

»Sie sagen es«, erwiderte ich.

»Wie geht es Ihnen mit dieser Situation?«, fragte sie.

Ich überlegte kurz. »Ich bin stocksauer. Und vorhin hätte ich beinahe eine Panikattacke bekommen.«

Sie nickte. »Das ist eine durchaus nachvollziehbare und natürliche Reaktion auf diese ganz und gar nicht normale Situation«, entgegnete sie.

Ich zuckte mit den Achseln. »Ja, das ist mir bewusst und ich habe die Panik auch in den Griff bekommen. Da haben mir die Sitzungen hier sehr gut geholfen. Aber ich habe keine Ahnung, wie das jetzt weitergehen soll. Ich weiß nicht, nach welchen Kriterien der Chef die Stelle besetzen will. Ob er tatsächlich dem, der den Täter ermittelt, die Position gibt oder ob es auch um die allgemeine Qualifikation und Erfahrung geht.«

»Entscheidet das denn Ihr Dienststellenleiter alleine?«

»Er muss sich das noch vom Polizeipräsidenten absegnen lassen, aber seine Empfehlung hat sicher großes Gewicht.«

»Wie wollen Sie mit der Situation umgehen?«

»Gute Frage. Ich denke, ich werde einfach versuchen, mich auf meine Arbeit zu konzentrieren. Und ich hoffe, dass mir das auch gelingen wird. Kompliziert wird das Ganze ja auch noch dadurch, dass Rudi unser Teampärchen auseinandergerissen und den konkurrierenden Ermittlungsgruppen zugeteilt hat. Ich weiß nicht, wie Larissa das packt, aber um Ralf, meinen Partner, mache ich mir Sorgen.«

»Inwiefern?«

»Nun, er ist zum einen wütend auf Rudi und zum anderen neigt er zur Eifersucht. Dass Larissa mit einem anderen Mann zusammenarbeitet, ist ein No-Go für ihn, da bin ich mir ziemlich sicher.«

»Sie befürchten, er könne von seinen Emotionen in seiner Urteilsfähigkeit eingeschränkt werden?«

»Das haben Sie schön ausgedrückt.«

Frau Ruckert erlaubte sich ein kurzes Lächeln.

»Ach, ich weiß auch nicht«, sagte ich. »Vielleicht hat diese ganze blöde Situation mir jetzt auch noch einmal deutlich gemacht, dass ich gar nicht weiß, ob ich diese Leitungsposition überhaupt will. Klar, ich glaube schon, dass ich das könnte. Aber am meisten Spaß bei der Arbeit habe ich, wenn ich ermitteln kann. Und Personalführung und der ganze andere Mist, der mit der Stelle zusammenhängt, das ist nicht meins. Außerdem finde ich unser Team toll so, wie es ist.«

Frau Ruckert runzelte die Stirn. »Nun, Ihr Team wird sich auf jeden Fall verändern. Der jetzige Leiter wird sicher nicht auf seine Pensionierung verzichten, nur weil er so gerne mit Ihnen zusammenarbeitet.«

Ich lachte bei dem Gedanken. »Nein, Raimund freut sich auf die Pensionierung wie ein kleines Kind auf den Weihnachtsmann.«

»Und wenn Sie sich einmal vorstellen, dass jemand anderes als Sie Ihr Team leiten wird, zum Beispiel dieser Herr Merk. Wie geht es Ihnen damit?«

Wir hatten diese Was-wäre-wenn-Übungen schon öfter gemacht und ich war geübt darin. Ich schloss die Augen und stellte mir einen Arbeitstag unter der Leitung von Andreas Merk vor. Ich war selbst überrascht davon, wie stark meine Reaktion war, obwohl ich den Mann kaum kannte. Ein eiskalter Schauer rann mir über den Rücken und eine Gänsehaut breitete sich über meinen ganzen Körper aus. Ich öffnete die Augen.

»Sie wirken angespannt«, sagte Frau Ruckert.

Ich nickte. »Das geht gar nicht«, sagte ich. »Ich kann diese Stelle niemand anderem überlassen. Ich würde nicht glücklich damit. Und das Team auch nicht. Das heißt also wohl: Kämpfen, Inge!«

Frau Ruckert nickte mir aufmunternd zu. »Wie sieht es denn in den anderen Bereichen aus, über die wir gesprochen hatten? Was machen Ihre Flashbacks?«

Ich klopfte mit den Fingerknöcheln auf die Stuhllehne. »Seit über einem Jahr habe ich keine mehr gehabt. Und bis auf vorhin hat sich auch die Panik dezent im Hintergrund gehalten. Das ist sehr angenehm.«