Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Edition Nautilus

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

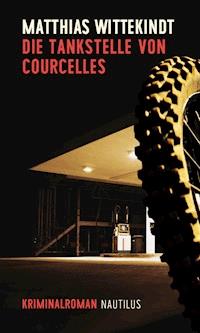

Ohayons erster Fall – Matthias Wittekindts neuer Kriminalroman ist das Prequel zu seinen hochgelobten Fleurville-Krimis. Die Vogesen in den 1970er Jahren: grün, friedlich, ein wenig am Rand von allem. Hier wächst abgeschieden eine Gruppe von Kindern zu Jugendlichen heran, die mehr oder weniger subtile Rangkämpfe ausfechten. Als Lou, die nachts an der Tankstelle jobbt, Zeugin eines Verbrechens wird, ändert sich alles: ein erschossener Fahrer neben seinem Auto, ein verwaister Lieferwagen, aus dem Spender gerissene Papiertücher, als hätte jemand dort etwas gesucht – was ist passiert? Der junge, schlanke und vollkommen unerfahrene Ohayon versucht, hinter die Selbstdarstellungen der Jugendlichen zu schauen. War Lou wirklich nur Zeugin? Oder hat sie die Gunst der Stunde zu einer Tat genutzt, deren Folgen sie nicht absehen konnte? In seiner unnachahmlichen Erzählweise umkreist Wittekindt seine Figuren, rückt immer näher an sie heran, zeigt sie von allen Seiten. Ob Freund, Lehrer oder Ermittler – allmählich scheint niemand mehr ohne Schuld zu sein. "Die Tankstelle von Courcelles" ist ein Kriminal- und Entwicklungsroman, in dem ein Verbrechen ein ganzes Leben, bis in die Kindheit zurück, in neuem Licht erscheinen lässt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 329

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Matthias Wittekindt wurde 1958 in Bonn geboren und lebt heute in Berlin. Nach dem Studium der Architektur und Religionsphilosophie arbeitete er in Berlin und London als Architekt. Es folgten einige Jahre als Theaterregisseur. Seit 2000 ist er als freier Autor tätig, schreibt u. a. Radio-Tatorte für den NDR. Für seine Hörspiele, Fernsehdokumentationen und Theaterstücke wurde er mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Bei Edition Nautilus erschienen bisher die Kriminalromane Schneeschwestern (2011), Marmormänner (2013), Ein Licht im Zimmer (2014) und Der Unfall in der Rue Bisson (2016) mit demselben Ermittlerteam. Für Marmormänner wurde er mit dem 3. Platz des Deutschen Krimipreises 2014 ausgezeichnet.

Matthias Wittekindt

DIE TANKSTELLE VONCOURCELLES

Kriminalroman

Edition Nautilus GmbH

Schützenstraße 49 a

D - 22761 Hamburg

www.edition-nautilus.de

Alle Rechte vorbehalten

© Edition Nautilus GmbH 2018

Originalveröffentlichung

Erstausgabe März 2018

Umschlaggestaltung:

Maja Bechert, Hamburg

www.majabechert.de

Autorenporträt Seite 2:

© Wenke Seemann

ePub ISBN 978-3-96054-071-7

Inhalt

Teil I

Lou

Claire

Anna

Die Weihnachtsgeschichte der Familie Batelier

Äpfel und Marmelade

Das Zelt

Monsieur Theron

Abgetragene Kleider

Philippe

Ich töte

Die Frösche

40 Tonnen

Die Eskapade am Lac de Session

Plötzliche Reizung

Schweine

Brand und Beruhigung

Verrat

Die große Idiotie

Die Tankstelle von Courcelles

Teil II

Grünes Papier

Eine kluge Frau

Schläge

Der Neue

Das Motorrad

Die Rue du Moulin

Monsieur Theron erklärt, wie es ist

Eine erste Spur

Nächtliche Stimmungen und verwirrende Aussagen

I Put a Spell on You

Sterben ist möglich

Der Lehrer Jacques Theron und seine Bibliothek

Blau

Tomaten

Tot

Non!

Der Auftrag, ein Traum

Festnahme

Ein Verrückter ist das

Braun

Ohayon überlegt

Ohayons Frisur

Aufklärung eines Teilaspekts

Ohayon und Conrey

Abschied von Courcelles

Teil III

Sergio Leone und Giovanni Battista Piranesi

Dunkel und langsam

Ein Jubiläum

Auf ein Glas Wein

Also ein Grab

Die Bibliothek

Unter Wasser

I

Lou

Dünne Beine sind für ein Mädchen kein Grund, sich geschlagen zu geben. Vor allem dann nicht, wenn das Mädchen erst neun Jahre alt ist und noch nie über seine dünnen Beine nachgedacht hat.

So war Lou ein paar Jahre vor den blutigen Ereignissen an der Tankstelle von Courcelles einfach nur ein klapprig dürres Kind, das ein hellgrünes Fahrrad mit einem ebenfalls klapprigen Gepäckträger besaß. Ihr erster richtiger Freund – so nannte sie ihn – war so alt wie sie.

»Wie heißt du?«

»Fabien, ich wohne oben in der Rue Bonaparte.«

»Tolles Fahrrad, wie viele Gänge?«

»Fünf.«

Fünf Gänge, das war 1978 ganz gut für ein Fahrrad, das von Lou hatte nur drei. Die brauchte es auch, denn die wenigsten Wege in Courcelles sind eben, und Lou liebte es, sich und ihr Fahrrad mit hochrotem Kopf und brennenden Augen über steilste Waldwege und Trampelpfade auf den Berg hinter der Stadt hochzuquälen, um sich dann in halsbrecherischem Tempo …

»Hör auf, Mama, ich falle nicht. Außerdem ist es mein Fahrrad.«

Da hatte sie vollkommen recht, sie stürzte nie. Und wenn es mal passierte, waren es höchstens ein paar Schrammen oder eine Beule am Kopf. Nur einmal war es schlimmer, da konnte Lou eine Woche lang ihren Kopf nicht mehr drehen. Zum Glück merkte es niemand, und davon abgesehen machte man in Courcelles auch nicht aus jedem Wehwehchen gleich eine große Sache. Man nahm auch an, schwere Verbrechen würden woanders geschehen.

Schon bald beherrschte Lou ihr Fahrrad, als wäre es ein Teil von ihr. Selbst engste Kurven nahm sie wie eine Rennfahrerin. So wie sie wagte das niemand. Außer Fabien, der allerdings immer aufs Neue stimuliert werden musste.

»Jetzt trau dich doch mal richtig, dann bist du auch schneller.«

Fabien hatte Übergewicht und die Angewohnheit, stets durch den offenen Mund zu atmen. Überhaupt schloss er den Mund nur selten, was ihn dümmer aussehen ließ, als er war.

»Einfach runter, Fabien. Richtig treten. Und nie auf die Bremse.«

War das bereits ein Hinweis auf Stärke? Hatte Lou schon damals mehr Mut, mehr innere Kraft als andere, übte sie sich auf diese Weise darin, über Widerstände, gleich welcher Art, hinwegzugehen?

»Und was machen wir jetzt?«

»Dir fällt auch nie was ein, Fabien. Du bist richtig dumm.«

»Ja, aber was machen wir jetzt?«

»Wir könnten den Berg noch mal runterfahren.«

Auch mit zehn wusste Lou noch nichts von der Verantwortung, die es bedeutet, ein Leben zu führen, sie jagte einfach auf ihrem laut klappernden Fahrrad herum, und nicht selten sagten dann irgendwelche Alten hinter einer Buchsbaumhecke, ohne sie überhaupt zu sehen: »Das ist die Kleine von den Bateliers.«

Nie zog sie die Schrauben ihres Gepäckträgers an, immer war anderes wichtiger. In dieser Weise, also klappernd, klapperte Lou nach und nach die nähere Umgebung von Courcelles ab, sah Störche, ein verbrauchtes, abgemagertes Pferd und die alte Mühle, oben am rauschenden Bach.

Der kleine Ort, in dem Lou 1969 geboren wurde, liegt am Fuß eines langgestreckten steilen Walls, einer Riesenwelle ähnlich, den manche großmütig als Vorgebirge der Vogesen bezeichnen. Wegen dieser mit hohen Buchen bestandenen Welle, die sich 120 Meter über den Ort erhebt, heißt die Stadt Courcelles-la-Montagne. Doch niemand hier benutzt diese Bezeichnung.

Und vor der Welle? Wenn man nach Süden blickt, was ist da? Nun, ein Tag, wie er charakteristisch ist für die Gegend, für die Jahreszeit.

Der nächtliche Regen hat gegen drei Uhr morgens aufgehört. Um kurz nach vier dämmert es, und man weiß, der Asphalt, der wird heute weich werden. Noch ist es nicht so weit, noch hocken sie. Auf den Ästen der Bäume. Regungslos. Vögel. Ihr schwarzes Gefieder, in den kühlen Böen des Morgenwinds gesträubt, schluckt alles Licht.

Hinter ihnen, so weit das Auge blickt, dehnt sich das Land in schattig grünen Wellen. In dieser Struktur zeichnen sich auf den Wölbungen der Hügel bereits erste tiefviolette, teils roséfarbene Flecken ab, die an der Linie eines geschwungenen Horizonts mit den noch unbestimmten Farben des Himmels verschmelzen. Dazu schlanke Pappeln um einzelne Gehöfte herum. Vieh. Noch trüb und träge. Das ist die Ebene vor dem Wall, der Courcelles im Sommer bereits ab 15 Uhr beschattet. Die Ebene, die Vielfalt der Farben, das alles müsste viel genauer beschrieben werden, um einen Eindruck zu geben, denn es ist ja so: Erst auf dem Gipfel des Besonderen zeigt sich das Allgemeine. Das gilt wohl auch für Gesellschaften.

Nun aber der Tag. Die Stunden vergingen, die Temperatur stieg. Und am Nachmittag erklärte Lou, rot und verschwitzt: »Ja, Fabien, du bist schneller geworden, aber du bremst immer noch in der Knüppelkurve. Warum?«

Er antwortete so hastig, als hätte er auf die Frage gewartet: »Weil ich da am meisten Angst habe.«

»Wovor?«

»Dass ich wegrutsche und falle und sterbe, es geht da fünf Meter runter.«

Lou hatte nie über diese Gefahr nachgedacht, und warum die Schlucht Wolfsschlucht hieß, wusste nicht mal ihre Lehrerin. Jedenfalls war da ein baumfreier Kratzer, und dank dieses Kratzers, der von Weitem aussah, als hätte eine riesige Kreatur mit langen Fingernägeln einmal mit ihrem Zeigefinger am Berg runtergeratscht, konnte man von der Knüppelkurve aus den östlichen Ortsausgang von Courcelles sehen, den Bereich, in dem die Lagerhäuser der Spedition Larousse standen. Auf der anderen Straßenseite erkannte man sogar noch die spurdurchzogenen Stellplätze. Manchmal parkten dort dreißig LKWs und manchmal nur drei.

»Trau dich, Fabien! Du hast eine 5-Gang-Schaltung. Wenn du es schaffst, in der Knüppelkurve nicht zu bremsen, bist du schneller als ich.«

»Ich hab aber Angst.«

»Los! Ohne Angst.«

Courcelles könnte schön sein. Einige Häuser jedenfalls bieten einen Anblick, den Touristen für gewöhnlich als ästhetisch und passend empfinden, da die uralten Behausungen aus dem Gestein des Bergs bestehen, ihm sozusagen entrissen wurden. In der Kirche steht eine kostbare Figurengruppe aus dem vierzehnten Jahrhundert, die zeigt die Anbetung der Heiligen Jungfrau durch die Hirten und Tiere. Lou hat dieses Meisterstück eines Unbekannten oft betrachtet, denn ihre Tante war eine eifrige Kirchgängerin.

So schlicht, so bunt, so klar. Das Kunstwerk mit der Jungfrau, den wüsten Männern und den wilden Tieren hatte ihr anfangs mehr Angst gemacht als das Bild des Gekreuzigten, das mit dem brennenden Busch oder das mit den Schädeln, den Scheiterhaufen, den prasselnden Heuschrecken, der Flutwelle oder dem Kopf auf dem Tablett. Trotzdem blieb sie stets so lange vor der Figurengruppe stehen, dass ihre Tante sie rufen musste, nachdem sie die Kerze für ihren Vater Emile entzündet und gebetet hatte.

Turmfalken umkreisen den Kirchturm, sie gehören noch heute ins Bild.

Leider wurde die Kirche wie die meisten Gebäude in Courcelles irgendwann verputzt und in falschen Farben gestrichen. Überhaupt, die Farben: Purpur, Gold, Grün bis ins Graue hinunter, zwischendrin ein von innen heraus leuchtendes, beinahe kristallines Rosa, schnell vernichtet von einem alles überstrahlenden Weiß, irisierend, schimmernd und in Wirbeln flimmernd über den Maisfeldern, tief unten in der Ebene, auf die Lou ihren Blick damals richtete. Diese Farben sind alle falsch, übersteigert bis an die Grenze zum Aggressiven, unter dem Licht einer Sonne, die alle Konturen verflacht, Linien auflöst und selbst Vögel, Kühe und Schweine zu Boden drückt. Aber morgens! Und erst recht abends. Da kommen die Farben und Konturen zurück, da erheben sich die Tiere, und die Kühe legen ihre Köpfe weit in den Nacken. Das Spiel dauert nur zehn, fünfzehn Minuten. Lou fuhr oft auf den Berg, um diese Verwandlung der Welt zu betrachten.

Aber was sah sie? Was empfand sie? Hat ein Kind wie Lou schon ein Gefühl für Zeit? Für Abstraktion? Für Verantwortung und Mitleid? Hatte man ihr das bereits beigebracht? Oder dachten ihre Eltern: ›Lassen wir ihr ein paar schöne Jahre, schließlich ist sie ein Mädchen.‹

»Was ist los, Fabien? Warum weinst du?«

»Ich wäre fast in die Wolfsschlucht gestürzt. Dann wär ich jetzt tot!«

»Du hast ein besseres Fahrrad als ich und schaffst es trotzdem nicht?«

Ein Ast bewegte sich, ein Lichtstrahl fiel auf sein knallrotes Fahrrad.

»Pass auf, Fabien, wir tauschen die Räder. Du gibst mir deins und ich gebe dir meins.«

»Für immer?«

»Überleg’s dir. Und mach den Mund zu, da fliegen sonst Fliegen rein, und das ist schlimmer als tot.«

Eine Stadt ist Courcelles nur der zahlenmäßigen Definition nach, der Charakter ist eher der eines Straßendorfs. Die traufständigen, ungegliedert zweigeschossigen Bauten bieten selbst im Sommer ein schwaches, beinahe freudloses Bild, wirken, indem sie die Perspektive betonen, als wollten sie den Besucher möglichst schnell durch den Ort hindurchleiten. Die Gebäude folgen dabei im Wesentlichen der Rue Fleurville. Die führt von Metz über Courcelles und Avondville zur nächstgrößeren Kreisstadt, also nach Fleurville. Und da ist man dann fast schon in Deutschland.

»Jetzt fahr los, Fabien, es wird gleich dunkel!«

»Nein!«

»Fahr! Ein letztes Mal.«

»Aber du bist Schuld, wenn was passiert.«

Auf dem Abschnitt zwischen Avondville und Fleurville verläuft die Straße ein Stück weit parallel zum Canal de Songe, einer bis zum Ende der zwanziger Jahre bedeutenden Wasserstraße, die, wie Lou und Fabiens Lehrerin ihnen in Heimatkunde beigebracht hatte, 1879 von einem deutschen Ingenieur mit einem unstillbaren Kummer erdacht wurde und seither zwei große Flusssysteme verbindet. Eine stark verblichene Fotografie des Deutschen hängt noch heute im Rathaus von Avondville zwischen zwei alten Türen, die selten geöffnet werden, und wer sich mit Menschen auch nur ein wenig auskennt, wird schnell erspüren, dass dieser Ingenieur wohl vor allem auf Grund einer nie endenden Traurigkeit im Leben so viel erreicht und geschaffen hat. Lou war mal mit ihrer Klasse dort gewesen, und ihre Lehrerin hatte einige Zeit suchen und rufen müssen, ehe sie Lou vor der Fotografie fand, die sie in einer Weise, einer Körperhaltung betrachtete, als würde es so etwas wie Zeit oder Eile für sie nicht geben.

Nachdem sie mit dem Berg fertig war, gefiel es Lou, mit ihrem Fahrrad haarscharf an der steilen Böschung des Canal de Songe entlangzufahren. Sie freute sich, wenn massenhaft Frösche ins Wasser zwischen die Schlingpflanzen sprangen oder ein Reiher aufflog, nur um sich, faul wie diese Tierart nun mal ist, nach einer kurzen Gleitphase auf der anderen Seite wieder ins Schilf zu stellen.

»Wir sind keine Freunde mehr. Tut mir leid, Fabien, das ist jetzt für immer.«

Fabien fing an zu weinen, als Lou das sagte, und … hatte sie ihn nicht schon halb vergessen, als er fragte: »Warum?«

»Weil dir nie was einfällt und weil du nie richtig weit von zu Hause wegdarfst.«

»Und mein Fahrrad?«

»Wir haben getauscht.«

Aber war das ein Tausch? Nicht eher ein Diebstahl, eine List? Ein gemeines Austricksen zumindest. Fabiens Eltern jedenfalls sahen das so, und Lou musste das Rad zurückgeben. Aber warum hatte sie so etwas Gemeines überhaupt gemacht? Wirkte da eine Substanz, die ihr mitgegeben war? Nun, sie wurde bestraft, denn man nahm ihr das Fahrrad ja wieder weg, und ihr Stiefvater erklärte Lou sehr genau den Unterschied zwischen richtig und falsch. Sie wirkte nach seiner Ansprache tatsächlich einen Moment lang bedrückt. Nur warum? Weil sie sich schämte? Oder weil sie das Fahrrad zurückgeben musste?

Die Unterhaltung mit ihrem Stiefvater dauerte lange, und er ergänzte seine Lehre von richtig und falsch, nachdem Lou sich die Zähne geputzt hatte und im Bett lag, mit einem Märchen, das von fremden Wanderern handelte, die von Dorf zu Dorf zogen, um dort zu arbeiten.

»Unter diesen Wanderern gab es zwei, die nachts in Häuser eindrangen und dort Dinge taten …«

Dinge, die er in der Geschichte mit Worten beschrieb, die Lou nicht kannte. Als ihr Stiefvater an dieser Stelle war und Lou anfing, am Fingernagel ihres rechten Daumens zu knab-bern, meinte er, es sei für heute genug.

»Nein, weiter. Nur noch ein bisschen.«

»Aber wirklich nur noch ein bisschen.«

Am Ende des Märchens verbrannten zwei von den Wanderern, weil plötzlich Flammen aus den Wänden und allen Fenstern und Türen des Hauses herausgesprungen kamen, in dem sie gerade gewütet hatten.

»So standen die beiden zum Schluss eng umschlungen ganz oben auf dem Schornstein, wo sie dann in Flammen aufgingen und verschwebten.«

Lou stellte sich wie immer alles ganz genau vor, und dabei zeigte sich zum ersten Mal eine Begabung. Sie verlangsamte das Geschehen, verfremdete es auf diese Weise. Das Bild von den beiden Männern, die eng umschlungen auf dem Schornstein im Feuer tanzten, wirkte auf sie ebenso stark, wie die Vorstellung von Flammen, die ›lecken‹. Vor allem aber das Wort ›verschwebten‹ prägte sich ihr ein, weil sie es vorher noch nie gehört hatte. Es verband sich in ihrem Verstand mit dem Bild eines roten Fahrrads.

Nachdem Lous Stiefvater ihr noch einen Gutenachtkuss gegeben und sie das Licht ihrer Nachttischlampe gelöscht hatte, war es so dunkel, dass man von einer vollkommenen Schwärze sprechen kann.

Aus dieser Schwärze heraus entsteht an einem anderen Ort etwas Neues. Zunächst sieht man nur bräunliche Flecke sowie einige geradlinige Konturen, die keinen Sinn ergeben. Es dauert fast eine Minute, bis man erkennt, dass hier ein großer Stellplatz für LKWs zu sehen ist. Der Boden besteht aus getrocknetem Lehm, darin tiefe Spuren von Fahrzeugen, die rangiert haben oder abgestellt waren.

Eine Weile bleibt es so, und man möchte fast an ein zufälliges nächtliches Stillleben ohne Bedeutung denken. Dann aber fährt von links ein Transporter ins Bild. Eine Schiebetür wird geöffnet, sieben Männer steigen aus. Da sich die Augen inzwischen an das schwache Licht gewöhnt haben, erkennt man, dass es sich bei dem Transporter um einen Ford Transit handelt, und zwar einen der Serie, die in Belgien gebaut wurde. Eine präzise Angabe, und doch ist genau in diesem Moment Vorsicht geboten, denn nächtliche Bilder dieser Art werden vom Verstand schnell für Teile einer Geschichte gehalten und in Vorstellungen eingepasst. Was das Auge in diesem Moment wirklich sieht, also die Linien, Farbflächen, Körper, ist aber nicht das, was die Existenz dieser Männer ausmacht.

Jetzt gehen sie auf ein altes Gebäude zu, wobei sie eine ordentliche Dreier- und Vierergruppe bilden. Ihre Kleidung ist, was die Farben angeht, schlecht zusammengestellt. Gleichzeitig hat aber die Art, wie sie sich bewegen, etwas Geordnetes, wirkt militärisch. Der Fahrer, der die sieben angeführt hat, sagt zwei Worte …

»You wait.«

… und entfernt sich.

Die er zurückgelassen hat, versammeln sich vor dem Gebäude, das kaum mehr als ein Schatten vor einer anderen Dunkelheit ist. In diesem Versammeln zeigt sich eine Präzision, als hätten die Männer das Zusammenstellen in Formationen längere Zeit geübt, als sei es ihnen zur zweiten Natur geworden.

Das Gebäude, vor dem sie stehen, hat zwei kleine, stark eingetrübte Fenster, in denen sich Sprossen kreuzen, Fenster, wie man sie häufig an Schuppen oder alten Lagerhallen sieht. Durch diese Fenster dringt kaum Licht. Daher wirken die Flammen der Feuerzeuge, die nun eine nach der anderen emporspringen, größer, als sie in Wirklichkeit sind. Das überhelle Licht dieser Flammen frisst sich ins Bild, wobei die weißen Fraßpunkte ähnlich Wurzeln oder dem Rhizomgeflecht eines Pilzes organisch wuchern, bis sie das gesamte Bild ausfüllen.

Claire

Was für ein Wetter. Die Sonne ist so hell, die Luft so klar, dass man die Augen zusammenkneifen muss.

Als Lou im Spätsommer anfing, den Canal de Songe zu erkunden, war Fabien nicht mehr dabei. Sie fuhr jetzt mit Claire. Und an diesem Tag, der so glühend war, dass die Straßen weich wurden …

»Guck mal, Claire, du kannst mit der Hacke reintreten und ein Loch machen.«

… an diesem glühheißen Tag mit den weichen Straßen passierte es. Claire fiel, weil sie einer Ringelnatter ausweichen wollte, in den Canal de Songe. Als sie zwischen den Schlingpflanzen wieder auftauchte und herumstrampelte, sah das so lustig aus, dass Lou zuerst gar nicht begriff, dass ihre Freundin nicht schwimmen konnte. Sie lachte sich tot, weil Claire sich doch immer so hatte, mit ihren Lackschühchen und ihren schön frisierten und geflochtenen Haaren. Erst als die Freundin unterging, erschrak Lou, sprang hinein und zog sie ans Ufer. Das war mutig, denn Lou konnte ja selbst kaum schwimmen.

Nach der Rettung war Claire ganz zittrig gewesen. Lou musste sie in den Arm nehmen und eine Weile an sich pressen, ehe es besser wurde. Auch für sie selbst, denn Lou hatte vorher noch nie daran gedacht, dass jemand, der so alt war wie sie, sterben könnte. Als sie Claire dann aber zum dritten Mal erzählte, wie sie ausgesehen hatte, mit all den Schlingpflanzen im Gesicht, musste die lachen und behauptete, sie sei nun eine Andere.

Alles kam schließlich ein wenig zur Ruhe, die Mädchen saßen nass, wie sie waren, im Gras zwischen Kanal und Straße und sprachen nicht mehr. Lou beschirmte ihren Blick mit der Hand, musterte die Landschaft. Musterte, denn es war kein schweifender, auch kein bewertender Blick, sie analysierte Farben und Formen, als gälte es ein Bild zu beschreiben.

›… blau, grün und ocker. Blau ist der Himmel, grün und ocker das Maisfeld darunter. Hinten links ganz am Rand ein Wald …‹

Der Canal de Songe war aus dieser flachen Perspektive nicht zu sehen, dafür die graue Teerdecke einer Straße, schnurgerade wie der Kanal. Die leicht gewölbte Straße führte in der Mitte des Bilds in die Tiefe, wurde dabei immer schmaler. Ein weißer VW-Bus mit blinden Scheiben stand am Rand.

›… keine Vögel, kein schnüffelnder Hund, keine Katze, es ist denen zu heiß …‹

Da es zudem vollkommen still war, meinte Lou nach einer Weile ein feines Rieseln und Knistern zu hören, ein Geräusch, das für sie klang wie …

Ein plötzlicher Einfall unterbrach ihre Betrachtung.

»Komm, Claire.«

»Wohin?«

»Zeig ich dir. Fährt dein Fahrrad noch?«

»Denke ja.«

»Dann komm. Zur Schäferbrücke ist es nicht weit.«

Das Trocknen ihrer Kleidung im Maisfeld oben am Dohlenwald war ihnen vorgekommen wie ein einzigartiges Abenteuer mit viel Kitzeln und Lachen. Und so entschieden Lou und Claire, dass sie von diesem besonderen Tag nie jemandem erzählen würden.

Als die Sachen halbwegs trocken waren und sie zu ihren Fahrrädern zurückkehren wollten, verirrten sich die beiden im Maisfeld. So stießen sie auf eine Fläche, wo die Pflanzen niedergetrampelt waren. Die Fläche war nahezu kreisrund und hatte einen Durchmesser von sieben Metern. Aber nicht deshalb standen Claire und Lou da wie erstarrt.

In der Mitte dieser Fläche lag eine Hose. Und sie lag da, als hätte man sie sorgfältig drapiert. Auf die Mädchen wirkte das Kleidungsstück, als habe jemand extra für sie ein unerklärliches Geheimzeichen, ähnlich einem fremden Buchstaben, hinterlassen. So dauerte es nicht lange, und die doch eigentlich sehr schlichte Hose verwandelte sich in eine Geschichte, die von der Landung eines Raumschiffs handelte. Lou und Claire steigerten sich so in diese Möglichkeit rein, dass ein erneutes Gelächter die Folge war. Denn dass Außerirdische ausgerechnet eine so gewöhnliche Hose zurücklassen würden, war ja nun wirklich zum Lachen.

Aber natürlich waren die beiden nicht so verrückt, dass sie an Außerirdische glaubten. Also sprach Claire, nachdem sie genug gelacht hatten, eine Vermutung aus: »Du kennst doch diese Vogelscheuchen. Ich weiß von meinem Bruder, dass hier manchmal welche aus der zehnten Klasse hingehen, um zu trinken, und ich schätze, dass die einer Vogelscheuche aus Spaß die Hose ausgezogen haben.«

Diese Vorstellung war für die Mädchen noch spannender als die mit den Außerirdischen, denn um die Geheimnisse der Größeren rankte sich so manche Geschichte. Gleichzeitig ärgerte sich Lou, dass Claire offenbar mehr als sie selbst über diese Geheimtreffen der Älteren wusste, also dachte sie sich eine noch verrücktere Erklärung aus.

»Bei Sturm, hat mein Vater mir mal erzählt, werden diese Vogelscheuchen oft total zerfleddert und verweht. Die Sachen werden vom Wind davongetragen und segeln in einer Weise durch die Luft, dass man meinen könnte, sie kämen aus einem Schornstein oder wären Gespenster.«

Und so landet eben mal hier eine Hose und mal dort ein Hemd. Davon abgesehen: Die Freude an geheimnisvollen Kreisen in Feldern und auch die an starrenden Vogelscheuchen ist unausrottbar und gehört wohl zum Menschsein dazu. Es gibt sogar Filme, in denen diese Strohmänner durch einen Blutstropfen gereizt plötzlich zu leben beginnen, nachts in Häuser eindringen und sich dort großer Sensen oder Messer bedienen.

»Komm! Wer zuerst da ist!«

Lou lief los, Claire hinterher. Sie fegten durch das riesige Maisfeld wie durch eine endlose Freiheit. Die Halme waren viel höher als sie, also bildeten Lou und Claire mit ihren Händen und Armen die Form eines Pflugs und kniffen die Augen zusammen. So gewappnet rannten sie in die Unendlichkeit ihres jungen Lebens. Und immer mal wieder rief Lou lachend, fast keuchend nach hinten: »Wir haben uns total verirrt!«, und Claire antwortete jedes Mal mit Begeisterung: »Ja!«

Irgendwann wurde es noch verrückter, denn Lou behauptete, um Claire Angst zu machen, sie würden von einer Hose verfolgt. Claire sah nun beim Rennen immer wieder nach hinten. Aber hier war nicht wirklich Angst im Spiel. Die beiden suchten das Abenteuer, sehnten es förmlich herbei. Es war ja auch spannend, denn die Riesenhalme wichen wie Stangen zur Seite, gaben jeden Moment den Blick frei auf eine neue Wirklichkeit, die immer auch eine neue Möglichkeit war, und das hörte und hörte nicht auf. So lange, bis Lou plötzlich, als sei sie gegen eine Wand gelaufen, stehen blieb und Claire von hinten in sie hineinrannte. Sie stürzten. Sie konnten nicht glauben, was sie da sahen.

Ihre Fahrräder.

Das war jetzt wirklich ein Wunder. Lou und Claire waren zwanzig Minuten blind durch ein Maisfeld geirrt und genau an der richtigen Stelle wieder herausgekommen.

»Glaubst du das?«

»Nein. Das ist magisch.«

Dazu noch die brennende Sonne, ihre vom Laufen roten Köpfe und der eigentümliche Geschmack feinsten Erdstaubs, den sie beim Fallen aufgewirbelt hatten.

Man weiß vorher nie, was der Verstand bewahrt und was nicht. Es ist also durchaus möglich, dass sich Claire, wenn sie fünfzig ist und zufällig den seltenen Geschmack aufgewirbelter Erde schmeckt oder zwei Fahrräder sieht, die an einem Baum lehnen, sich wie aus dem Nichts heraus an diesen Augenblick erinnern und sagen wird: »Diese Rennerei im Maisfeld, das war einer der Momente, in denen ich vollkommen frei und glücklich war.«

Als Lou beim Abendessen von der Hose, der tollen Jagd durchs Maisfeld und dem magischen Zufall des Herauskommens an der richtigen Stelle berichtete, sagte ihr Stiefvater: »Ihr geht da nie wieder hin, hörst du? Das Maisfeld am Dohlenwald ist für euch Mädchen tabu.«

Am Samstag nach dem Abenteuer im Maisfeld trug Lous Stiefvater eine braune Cordhose. Dazu ein gebügeltes schwarzes Hemd, das er sonst nur zu Beerdigungen anzog.

»Pass gut auf, Lou. Heute werde ich dir etwas zeigen und erklären, das du dir merken musst.«

Lou hatte ihren Stiefvater noch nie so ernst erlebt. Er sah sie an, als könnte ihr jeden Moment etwas auf den Kopf fallen. Lous Mutter stand still am Fenster und starrte mit einem Blick nach draußen, als hätte man ihr während der Nacht das Gehirn entnommen. Ihre Nase presste sie dabei so fest an die Scheibe, als müsste sie neu erlernen, wo die Grenzen des Raums sind. Lou schloss daraus, dass ihre Eltern sich beraten hatten, bevor man sie rief. So war es ja auch gewesen, bevor sie Fabien das Fahrrad zurückgeben musste.

»Komm.«

Lous Stiefvater fuhr mit ihr zum östlichen Ausgang von Courcelles und erklärte, indem er unbestimmt in Richtung einer großen, offenen Fläche zeigte, auf der einige LKWs standen: »Hier ist es für Kinder gefährlich. Vor allem für solche wie dich, die auf nichts achten.«

Die Spedition Larousse hatte dort ihre ausgedehnten Lagerund Parkplätze, und wenn die langen Laster und Sattelschlepper rückwärts auf die Rue Fleurville rangierten oder plötzlich ausschwenkten, um die Kurve zur Einfahrt zu nehmen, musste man aufpassen, denn dann kamen sie oft auf die Gegenseite. Da war schon zweimal ein Kind überfahren worden.

Lous Stiefvater war in dieser Sache sehr genau, erklärte ihr alles ganz plastisch. Vor allem das mit dem Rückspiegel und der Ablenkung.

»Der tote Winkel heißt so, weil in ihm Menschen sterben. Also denk immer dran: Man weiß nie, was diese Fahrer im nächsten Moment tun und ob sie wissen, was sie tun.«

»Und die Kinder, die überfahren wurden, kanntest du die?«

»Eins kannte ich. Ja.«

»Und waren die tot?«

»Komm, das Essen wird kalt, und es gibt Spinat.«

»Den darf man nicht noch mal warmmachen, wegen der Blausäure.«

»Du bist sehr klug, also merk dir das mit den Lastern und pass in Zukunft auf, wenn du hier mit dem Rad fährst.«

»Sind wir hier hergekommen, weil Claire und ich im Maisfeld waren?«

»Wir sind hier, damit du in Zukunft aufpasst. Man hat mir gesagt, dass ihr beide nebeneinander fahrt, viel redet und auf nichts achtet. Zum Canal de Songe dürft ihr, aber das Maisfeld ist tabu. Das hast du verstanden? Die Schäferbrücke ist für euch die Grenze.«

Dass Lou so viel draußen war, lag sicher vor allem an ihrem Freiheitsdrang, hatte aber auch damit zu tun, dass ihr Kinder- und späteres Jugendzimmer nur zehn Quadratmeter groß war. Überhaupt war die ganze Wohnung recht eng und vollgestellt, und ihr Stiefvater brauchte ja auch seine Ruhe, wenn er von der Nachtschicht an der Tankstelle nach Hause kam. Lou hatte in der Wohnung leise zu gehen, weil die Besitzer des Hauses unter ihnen wohnten. Aber wurde sie wirklich zum Leisegehen erzogen?

›Trampel nicht so!‹ Lou meinte später, sich an diesen Satz zu erinnern und daran, dass sie oft auf Zehenspitzen gegangen war. Mehr noch, Lou wird als erwachsene Frau behaupten, ihr angebliches Trampeln sei oft Thema gewesen. Aber stimmen diese Erinnerungen? Oder sind sie Ausdruck für etwas anderes? Für Enge zum Beispiel. Für Einschränkungen ganz allgemein. Vielleicht sogar für Armut, weil die Wohnung zu klein war.

Die goldenen Zeiten von Courcelles kannte Lou nur aus Geschichten, denn das Wesentliche geschah lange vor ihrer Geburt. Von 1952 bis 1954 wurden auf der Krone des Walls drei große Kurkliniken nach der Methodik des vereinheitlichten Betonplattenbaus errichtet, die Jahr für Jahr bis zu 8.000 Gäste in die Stadt brachten. Gold rieselte zwei Jahrzehnte lang durch die Finger der Einwohner, und viele Hausbesitzer verputzten ihre Gebäude oder leisteten sich einen Zweitwagen. Doch am 18. September 1976, Lou ging noch in die erste Klasse und hatte exakt an dem Tag einem Jungen beim Stangenkampf aus Versehen einen Schneidezahn ausgeschlagen … am 18. September 1976 also wurde in Paris eine Veränderung am Leistungskatalog gesetzlicher Krankenkassen beschlossen. Der Todeskampf dauerte zwar noch zwei Jahre, aber im Herbst 1978 schloss die letzte Klinik. Seitdem standen die Großbauten wie drei riesige Zähne oben auf der Riesenwelle und mussten bewacht werden, damit Jugendliche sich da nicht gegenseitig einsperrten, die Scheiben einwarfen oder Feuer legten.

Was auch immer es mit Lous Zehenspitzen und dem Leisegehen auf sich hatte, es war eine unerhört leichte Kindheit. Nach dem Sommer kam Lou in die 6. Klasse. Und sie war besser, als alle in der Familie gedacht hatten.

Von dem Tag des neuen Schulbeginns gibt es ein Foto. Die ganze Klasse ist darauf, die Kinder haben sich in drei Reihen aufgestellt. Vorne knien die Mädchen, dahinter stehen die kleineren Jungen und weitere Mädchen, in der dritten Reihe nur Jungen, abgesehen von Francesca, die Heuschrecke genannt wurde, sich später aber zu einer recht hübschen Frau mit unglaublichen Beinen mauserte. Philippe mit seinen blonden Haaren sticht auf dem Bild natürlich heraus. Er wirkt betrübt. Das Gleiche gilt für Julien, der ganz rechts am Rand steht. Es ist der, dessen linker Arm nicht mehr mit drauf ist.

Anna

Ihr 13. Lebensjahr war das letzte, das Lou frei und sorglos verlebte, denn sie begann sich erst später als die anderen Mädchen, für Jungen zu interessieren. Stattdessen freundete sie sich mit einer aus ihrer Klasse an. Annas Eltern waren reich, wodurch sie immer ein bisschen Außenseiterin geblieben war. Nicht, dass ihre Klassenkameraden sie verachtet oder in die Güllegrube geworfen hätten, wie sie das mit Philippe und Julien getan hatten, aber sie war eben doch etwas Besonderes, und das ist nicht für jeden in Ordnung. Anna war jedenfalls überglücklich, endlich eine richtige Freundin zu haben, und das brachte sie dann auch gleich zum Ausdruck.

»Pass auf, Lou. Ich gebe dir einen Teil von meinem Taschengeld ab. Dann ist alles gerecht und gleich zwischen uns.«

»Du musst mir nichts abgeben.«

»Ich mache das gerne.«

»Und ich will es nicht. Komm, lass uns auf den Berg fahren, dass wir die Farben sehen und die Sonne uns durchglüht.«

Dass Lou ihre Freunde abzockte, so wie sie es mit Fabien und bei zwei Gelegenheiten mit Claire getan hatte, dieses Verhalten, das auf kleine Gewinne aus war, hatte aufgehört, als sie das große Haus und den Garten von Annas Eltern zum ersten Mal sah. Lou war bei diesem Anblick von echtem Reichtum sofort klar gewesen, wie dumm es ist, jemandem eine Kleinigkeit abzuschwatzen.

Nicht nur in dieser Hinsicht hatte sie sich gebessert und damit bewiesen, dass die Sorge ihrer Mutter, sie könne Recht und Unrecht nicht unterscheiden, unbegründet war. Es gab mehrere Zeugen, die später aussagten, Lou sei in dieser Zeit ein völlig normales, lebhaftes Mädchen gewesen, das nicht anders aufwuchs als andere auch. Als Beweis dieser Unbeschwertheit kann noch einmal das oben erwähnte Klassenfoto vorgezeigt werden, auf dem sie sogar lacht. Lou ist die in der Mitte der ersten Reihe, die kniet und einen kleinen Strauß Blumen in der Hand hält. Der Fotograf muss übrigens ein Trottel gewesen sein, denn man macht solche wichtigen Aufnahmen nicht bei Gegenlicht.

»Das blendet!«

»Aber das ist doch genau das Beste, Anna!«

»Schon, aber diese blöden Schwebfliegen, die mir immerzu in die Augen fallen …!«

»Also wirklich, Anna. Wie du wieder redest. Übrigens: Wenn du die Augen trüb einstellst, siehst du die Farben mehr als die Formen.«

»Du immer mit deinen Farben …«

Die Strahlen der bereits tiefstehenden Sonne waren noch immer so intensiv, dass sich die Luft eingetrübt hatte und die Insekten verrückt spielten. Mit geröteten Gesichtern saßen Anna und Lou, ihre Rücken an den Stamm einer mächtigen Buche gelehnt, auf Moos und Buchenblättern so dicht beisammen, als wollten sie eins werden.

Ihre Lieblingsstelle lag ein Stück jenseits der Kuppe des Walls, am Rand eines alten Steinbruchs, dem man vor 200 Jahren das Material entnommen hatte, aus dem die Häuser des Orts gebaut wurden.

Ganze Nachmittage lagen die beiden dort über dem Abbruch und ließen sich von der Sonne wärmen. Oder durchglühen, wie Lou immer sagte. Es gab längere Phasen, in denen keine von ihnen etwas sagte, dann wieder erklärten sie sich gegenseitig die Formen der Wolken. Was oft zu einem Gelächter führte, das Erwachsene nicht verstanden hätten.

War Anna ein Einfluss, vor dem man Lou hätte bewahren müssen, oder kam der Auslöser von anderer Stelle? Man weiß es nicht. Der später in die Ermittlungen involvierte Gendarm Ohayon sprach bei zwei Gelegenheiten von unglücklichen ›Kollisionen‹.

»Kriegst du eigentlich schnell einen Sonnenbrand?«

»Nein, du?«

»Welche Farbe haben deiner Meinung nach die Stämme der Buchen? Ist das Silber oder eher ein helles Grau?«

Mit keiner als mit Anna konnte Lou so was machen. Einfach dasitzen oder liegen und sich hin und wieder ein wenig räkeln wegen einiger Bucheckern im Rücken. Aber die Zeit der Märchen war doch schon ein bisschen vorbei, und eines Tages, Anna sprach gerade über ein ernstes Thema …

»Hier oben hat sich doch mal dieser Junge erhängt.«

… geschah etwas, das sich vom Gewohnten unterschied. Auf der anderen Seite des Steinbruchs, etwa 80 Meter entfernt, bewegten sich Zweige eines Schlehdornbuschs. Dann erschien dort ein junger Mann. Er war Anfang zwanzig, sehr schlank und wusste offenbar nicht, wo er war.

»Siehst du den?«

»Hm.«

Er lief ein Stück am Abbruch entlang, sah dabei zweimal zu ihnen rüber und verschwand, nachdem er sich einen Moment lang orientiert hatte, wieder im Wald.

»Wer war das?«

»Weiß nicht.«

»Was macht so ein Araber bei uns im Wald?«

Sie warteten, aber der Mann blieb verschwunden.

Gerade als Anna die kurze Begebenheit abtun wollte, denn sie beschäftigte ja der Erhängte, tauchte ein zweiter Mann aus dem Busch auf. Auch der lief zunächst am Abbruch entlang und blieb dann an derselben Stelle wie der erste stehen. Er schien etwas im Gras zu suchen und verschwand zuletzt ebenfalls im Wald.

»Als ob er den ersten verfolgen würde.«

»Warum? Weil er den gleichen Weg genommen hat?« Anna maß dem Ereignis keine große Bedeutung zu. Dafür war ihrer Meinung nach zu wenig passiert. Lou war das ganz recht. Sie glaubte nämlich, in dem zweiten Mann Gilles Larousse erkannt zu haben, einen Freund ihres Stiefvaters, und … ›Bloß nicht, dass ich mit Anna über den rede.‹

Gilles war durchaus schon von Weitem ganz gut zu erkennen. Er war einsachtzig groß und hatte einen kompakten und muskulösen Körper. Sein Hals war vor lauter Muskeln so dick, dass er genauso breit war wie der Kopf. Das Auffälligste an Gilles war aber sein glänzend schwarzer Ledermantel, der ihm bis zu den Knien ging. Den trug er sommers wie winters. Und irgendwas stimmte nicht mit den Ärmeln dieses Mantels. Oder lag es an Gilles Armen? Jedenfalls guckten die Hände kaum raus. Gilles nutzte das, um andere zu erschrecken, denn wenn er zugriff, kamen wahrhaft riesige Hände wie der Kopf einer Schildkröte aus diesen Ärmeln heraus. Von seiner entschlossenen Art zuzugreifen abgesehen hatte Gilles keinen guten Ruf in Courcelles. Und das, obwohl er der Sohn der alten Larousses war, denen die Spedition gehörte, also der Sohn der beiden reichsten Männer im Ort. Nun, in Courcelles wusste niemand, wer von beiden der Vater war, und zudem kursierte schon lange das Gerücht, Gilles sei adoptiert.

Lou interessierten solche Fragen, also wer zu welcher Familie gehört und von wem abstammt. Das hing natürlich mit ihrer Mutter und deren Sprüchen zusammen.

»Es gibt solche und es gibt solche«, sagte die oft zur Einleitung ihrer Geschichten, die stets davon handelten, warum aus jemandem oder aus einer Familie etwas geworden war oder auch nicht. Es kam Lou oft vor, als wollte ihre Mutter ihr einreden, dass die Frage, was aus ihr mal werden würde, längst entschieden sei. Und etwas Gutes konnte das im Fall der Bateliers nicht sein.

Dabei war sie doch gut in der Schule, jedenfalls mindestens Durchschnitt. Und natürlich lehnte Lou, jetzt wo sie fast vierzehn war, das, was ihre Mutter aus der Welt machte, total und komplett ab. Trotzdem fragte sie sich ständig, wer von wem abstammte und was das bedeutete. Letztlich war Lou zu dem Schluss gekommen, dass Familie ein saugender Sumpf sei, in dem man mindestens bis zu den Knien feststeckte. Man kam zwar mit aller Kraft noch ein, zwei Meter nach links oder rechts, aber das war’s dann.

Anna war nicht so im Familiären verstrickt, sie interessierten bereits moralische Fragen, die alle angingen.

»Noch mal wegen dieses Jungen, der sich hier erhängt hat.«

»Ach, Anna.«

»Nein! Weißt du, was ich mir mal überlegt habe? Das war vielleicht so einer wie Philippe. Der sieht auch immer so traurig aus.«

Philippe war einer aus ihrer Klasse, den keiner mochte. Wegen seiner Intelligenz.

»Julien wirkt auch immer traurig«, ergänzte Anna. »Und wenn ich mir vorstelle, wie der hier hochgeht, mit dem Gedanken, sich zu erhängen …«

»Julien oder Philippe?«

Die Frage war witzig gemeint, aber Anna ließ sich nicht von ihrem Gedanken abbringen. »Es soll ein Draht gewesen sein, an dem der Junge sich damals erhängt hat, und ich rede jetzt erst mal nur theoretisch, okay? Aber wenn ein Freund von dir so traurig wäre wie der Erhängte damals, also so, dass er sterben will. Oder er hätte Krebs. Würdest du ihm helfen, wenn er es alleine nicht schafft?«

»Ihn töten? Sag mal, hast du auch so viele Bucheckern im Rücken?«

»Ja, aber das meinte ich nicht. Sondern ihm helfen, wenn er sterben will. Mein Vater führt gerade den Vorsitz in einem Prozess, wo ein Mann seiner Frau Gift besorgt und wohl auch gegeben hat, weil die das wollte, weil sie sehr krank war.«

»Oh.«

»Ich finde, das ist die größte Form von Treue. Zu jemandem zu halten, auch wenn der etwas verlangt, das man selbst nicht will, worunter man sogar leidet oder wofür man später bestraft wird.«

»Aber der sich hier erhängt hat, war jung, und ich habe noch nie gehört, dass er Krebs hatte.«

»Ob man so einem helfen könnte, indem man zum Beispiel erst mal mit ihm spricht, weil andere das nicht tun. Mein Vater sagt jedenfalls, jeder hätte das Recht, in Würde zu sterben.«

Von solchen kleinen Spannungsmomenten und Zuspitzungen abgesehen waren die Nachmittage, die Lou und Anna oben am Steinbruch verbrachten, ziemlich ereignislos. Nur merkten die beiden das nicht. Das Einzige, was schon ein wenig daran gemahnte, dass es noch etwas anderes gab als Wolken und freie Gedanken, war der Geruch, denn unten im Steinbruch lagen die Wracks von dreißig alten Autos. Die Wagen verströmten einen sonderbaren Duft, der an heißen Tagen bis hier hoch zu den träumenden Mädchen drang. Sie erkannten den Gestank von Öl und alten, muffigen Stoffen.

Und noch etwas gab es, das die beiden unter unheimlich einordneten. Wenn sie vom Steinbruch aus 300 Meter Richtung Courcelles fuhren – oder schoben, denn es war da oben sehr uneben, weil sich da mal Soldaten eingegraben hatten – wenn sie also über die Kuppe weg waren und unten schon Courcelles lag, sahen sie zwischen den dicken Stämmen der Buchen die Ruinen. Die toten Kurkliniken wirkten auf Lou und Anna selbst bei hellstem Tageslicht und im Duft des Sommers stets bedrohlich.

Und doch hielten sie jedes Mal an und betrachteten die gewaltigen Blöcke. Anschließend nahmen sie einen kleinen Umweg, um ihnen nicht zu nahe zu kommen. Das mit dem Umweg lag auch daran, dass vor den Ruinen immer mal Männer patrouillierten, die schwarz angezogen waren und Pistolen an ihren Gürteln trugen.

Die Weihnachtsgeschichte der Familie Batelier

Der Winter 1983/84 war der mit dem vielen Schnee. Und dieses Weihnachten sollte für Lou etwas Besonderes werden.

Heiligabend versammelte sich in der Wohnung ihrer Eltern die gesamte Familie Batelier. Auch wenn längst nicht mehr alle diesen Namen trugen, wussten sie doch nur zu gut, wer dazugehörte.

Als Erstes kam stets die Schwester von Lous Mutter, und wie immer überreichte sie Lou ihr Geschenk schon am Nachmittag, und dann musste Lou den Pullover sofort anziehen, damit ihre Tante überprüfen konnte, ob er auch passte. So war es gewesen, seit Lou denken konnte.

Aber diesmal sollte sie die Geschichte hören. Die Geschichte der Bateliers.