Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Verlag Klaus Wagenbach

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Jahrelang ist Ernesto mit seinem Vater, einem mittellosen Anwalt, von einem Dorf zum nächsten gereist. Dem Kindesalter entwachsen, kommt er schließlich auf ein katholisches Internat in der Provinzhauptstadt Abancay, hoch oben in den Anden. Dort ist zum Beispiel Añuco, der Sohn des verarmten Großgrundbesitzers, der zusammen mit dem Kraftprotz Lleras die jüngeren Schüler malträtiert; Palacitos, ein scheuer, kaum des Spanischen mächtiger Indio; Gerardo, der Sohn des Militärkommandeurs; Ántero, der Ernesto mit der Magie eines Kreisels verzaubert, dessen sphärischer Klang den Schulhof erfüllt und zum letzten Mal unbeschwerte Kindheit vorgaukelt. Denn des Nachts wird derselbe Schulhof zu einem düsteren, unheimlichen Ort, wo sich die schwachsinnige Küchenmagd den älteren Schülern hingibt. Arguedas zeichnet sie als Vorbotin der Katastrophe, die über Abancay und das Internat hereinbricht – und in der allein Ernesto einen kühlen Kopf bewahrt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 450

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

E-Book-Ausgabe 2019

© 2019 Verlag Klaus Wagenbach, Emser Straße 40/41, 10719 Berlin

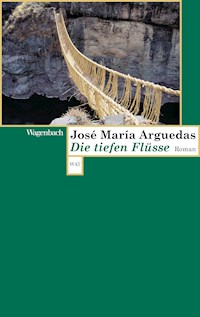

Covergestaltung Julie August unter Verwendung einer Fotografie © G. Wamser / F1online.

Das Karnickel zeichnete Horst Rudolph.

Datenkonvertierung bei Zeilenwert, Rudolstadt.

Alle Rechte vorbehalten. Jede Vervielfältigung und Verwertung der Texte, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Zustimmung des Verlags urheberrechtswidrig und strafbar. Dies gilt insbesondere für das Herstellen und Verbreiten von Kopien auf Papier, Datenträgern oder im Internet sowie Übersetzungen.

ISBN: 9783803142689

Auch in gedruckter Form erhältlich: 978 3 8031 2670 2

www.wagenbach.de

Der Alte

Er flößte Respekt ein, obgleich er altmodisch aussah und schmutzig war. Die bedeutenden Persönlichkeiten in Cuzco pflegten ihn feierlich zu grüßen. Er trug immer einen Stock mit goldenem Griff bei sich; der Hut mit dem schmalen Rand warf ein wenig Schatten auf seine Stirn. Es war mühsam, ihn zu begleiten, weil er vor allen Kirchen und Kapellen niederkniete und den Hut in auffälliger Weise abnahm, wenn er die Mönche grüßte.

Mein Vater haßte ihn. Er hatte als Sekretär in den Haciendas des Alten gearbeitet. »Mit der Stimme eines Verdammten schreit er von den Gipfeln herab, damit seine Indios glauben sollen, er sei immer und überall gegenwärtig. Er lagert die Früchte in den Haciendas und läßt sie verfaulen, weil er findet, es lohne sich nicht, sie nach Cuzco oder Abancay zu bringen, um sie zu verkaufen, und es reut ihn, sie seinen colonos zu schenken. Er wird zur Hölle fahren«, sagte mein Vater von ihm.

Sie waren verwandt, und sie haßten sich. Und doch schmiedete mein Vater in Gedanken an diesen Mann einen merkwürdigen Plan. Obgleich er mir sagte, wir würden nach Abancay gehen, machten wir uns von einem fernen Dorf auf den Weg nach Cuzco, aber nur, um dort wenige Tage zu bleiben. Voller Sehnsucht erwartete ich die Ankunft in der wunderbaren Stadt. Und bei einer unvergeßlichen Gelegenheit lernte ich den Alten kennen.

Wir erreichten Cuzco bei Nacht. Der Bahnhof und die breite Allee, die wir langsam entlanggingen, versetzten mich in Erstaunen. Die elektrische Beleuchtung war schwächer als in manchen kleinen Dörfern, die ich kannte. Zäune aus Holz oder Eisen schützten Gärten und moderne Häuser. Das Cuzco meines Vaters, die Stadt, die er mir tausendmal beschrieben hatte, konnte das nicht sein.

Mein Vater drückte sich im Schatten der Wände entlang. Cuzco war seine Geburtsstadt, und er wollte nicht, daß man ihn erkannte. Wir sahen wohl wie Flüchtlinge aus, doch wir kamen nicht als Besiegte, sondern um einen großen Plan zu verwirklichen.

»Ich werde ihn zwingen. Ich kann ihn vernichten«, hatte mein Vater gesagt.

Er meinte den Alten.

Als wir in die engen Straßen kamen, ging mein Vater hinter mir und den Trägern her, die unser Gepäck brachten. Ich sah die geschnitzten Balkone, die mächtigen gleichmäßigen Portale, die gewundenen Gassen am Abhang des Berges. Doch keine einzige alte Mauer.

Ich kannte sie alle, diese vorspringenden Balkone, die steinernen Portale, die kunstvollen Säulengänge, die großen Patios mit ihren Bogen. Ich hatte sie in der Sonne von Huamango gesehen. Auf dieser Straße aber suchte ich Mauern der Inkas.

»Sieh da drüben«, sagte mein Vater. »Das war der Palast eines Inka.«

Als mein Vater auf die Mauer zeigte, blieb ich stehen. Sie war dunkel, rauh; sie lockte mich mit ihrer schrägen Oberfläche. Die weiße Wand des ersten Stockwerkes stieg senkrecht aus der Mauer empor.

»Du kannst sie dir später in Ruhe ansehen. Gehen wir jetzt zum Alten«, sagte mein Vater.

Wir hatten das Haus des Alten erreicht. Es stand in der gleichen Straße wie die Mauer des Inka.

Wir betraten den ersten Patio, der von einer Säulengalerie mit steinernen Bogen umgeben war. Darüber erhob sich das erste Stockwerk mit dünnen Säulen und engeren Bogen. Trübe Lampen beleuchteten den Patio, alles war still. Mein Vater rief. Aus dem ersten Stock kam ein Mestize herunter, ein Indio folgte ihm. Die Treppe war im Vergleich zu der Weitläufigkeit des Innenhofes und der Galerien sehr schmal.

Der Mestize trug eine Lampe und führte uns in den zweiten Patio, der weder Bogen noch ein weiteres Stockwerk, sondern nur Galerien mit hölzernen Säulen hatte. Er war dunkel, elektrisches Licht gab es nicht. In ein paar Kammern brannten Lampen, und wir hörten Stimmen. Es waren wohl Zimmer, die der Alte vermietet hatte, denn er selber wohnte gewöhnlich auf der größten seiner Haciendas, im Tal des Apurímac. Er kam nur gelegentlich in die Stadt, um Geschäfte zu erledigen, oder an Feiertagen. Als wir vorübergingen, traten ein paar Mieter aus ihren Zimmern und blickten uns nach.

Im Patio hing der Duft einer kleinen Verbene mit dünnen Ästen. Der Stamm hatte nackte weiße Flecken, ein Zeichen, daß ihn die Kinder gequält hatten.

Der Indio trug unser Gepäck. Ich hatte ihn mir aufmerksam angesehen, weil ich annahm, daß er ein pongo sei. Die enge Hose bedeckte seine Beine nur bis zu den Knien. Er war barfuß, und an den nackten Waden traten die Muskeln hart und glänzend hervor. Der Alte wird ihm gesagt haben, er müsse sich in Cuzco waschen, dachte ich. Seine Gestalt war zart und wirkte eher aufgeschossen als groß. Aus den Seitenrändern seiner Mütze kam das Stroh hervor. Er blickte uns nicht an. Unter dem Schirm der Mütze konnte ich seine Adlernase, die tiefliegenden Augen und die herausstehenden Sehnen am Hals sehen. Der Ausdruck des Mestizen dagegen war fast frech. Er trug einen Reitanzug.

Sie führten uns in den dritten Patio, in dem es keine Galerien gab.

Es roch nach Abfällen. Doch die Erinnerung an die Mauer des Inka und der Duft der Verbene trösteten mich. »Hier?« fragte mein Vater.

»So hat es der Herr befohlen. Er hat die Kammer ausgesucht«, antwortete der Mestize.

Er öffnete die Tür mit dem Fuß. Mein Vater bezahlte die Träger und entließ sie.

»Sag dem Herrn, daß ich ihn sofort in seinem Schlafzimmer aufsuchen werde. Es ist dringend«, befahl mein Vater dem Mestizen.

Dieser stellte die Lampe auf eine Steinbank in der Kammer. Er wollte etwas sagen, aber mein Vater sah ihn mit befehlender Miene an, und der Mann gehorchte. Wir blieben allein. »Eine Küche! Wir sind im Hof für das Vieh!« rief mein Vater.

Er nahm mich am Arm.

»Es ist die Küche der Viehtreiber«, sagte er. »Morgen in aller Frühe gehen wir weiter nach Abancay. Weine nicht! Ich will nicht wegen des verfluchten Alten verdammt sein.« Seine Stimme klang gepreßt, und ich umarmte ihn. »Wir sind in Cuzco«, sagte ich. »Deshalb, deshalb.«

Er verließ das Zimmer, und ich folgte ihm bis zur Tür.

»Warte auf mich oder geh und sieh dir die Mauer an«, sagte er. »Ich muß mit dem Alten sprechen, sofort.« Er ging sehr schnell über den Hof, als wäre dieser hell erleuchtet.

Das Zimmer, das man uns zugewiesen hatte, war eine Küche für die Indios. In der Ecke, in der sich eine steinerne Feuerstelle befand, wie sie die Indios benutzen, reichten die Rußflecken bis zur Decke. Bänke aus ungebrannten Lehmziegeln liefen rings um den Raum. Eine Bettstelle aus geschnitztem Holz mit einer Art Baldachin aus rotem Tuch störte die demütige Bescheidenheit dieser Küche. Die Decke aus fleckenloser grüner Seide, die auf dem Bett lag, hob den Gegensatz noch mehr hervor.

›So ist der Alte‹, dachte ich, ›so empfängt er uns.‹

Ich fühlte mich jedoch nicht unbehaglich in diesem Raum. Er glich jener Küche, in der ich meine Kindheit verbringen mußte, jener dunklen Kammer, in der mich die indianischen Mägde und die concertados liebevoll umsorgten, in der ich ihrer Musik, ihren Liedern und ihren weichen, süßen Stimmen lauschte. Doch was sollte die geschnitzte Bettstatt bedeuten? Die schändliche Seele des Alten, sein niedriges Verlangen, den Neuankömmling, den Vagabunden zu beleidigen, der es gewagt hatte, zurückzukehren? Wir brauchten ihn nicht. Warum besuchte ihn mein Vater? Warum wollte er ihn vernichten? Es wäre besser gewesen, ihn in seinen Sünden verfaulen zu lassen.

Der Alte war vorher benachrichtigt worden und hatte ein sicheres Mittel gewählt, um meinen Vater zu kränken. Aber wir würden im Morgengrauen über die Pampa von Anta weiterreisen. So war es vorgesehen. Ich lief hinaus, um mir die Mauer anzusehen.

Sie bildete einen Winkel, lief eine breite Straße entlang und setzte sich in einer engen und dunkleren Straße fort, in der es nach Urin stank. Diese enge Straße führte den Berg hinauf. Ich ging Stein für Stein neben der Mauer her. Ich entfernte mich ein paar Schritte, betrachtete sie von weitem und näherte mich ihr wieder. Ich berührte die Steine mit den Händen und folgte der gewundenen Linie, die unübersichtlich war wie der Lauf der Flüsse, in denen Felsblöcke liegen. In der Stille der düsteren Gasse schien die Mauer zu leben; auf der Innenseite meiner Hände brannten die Fugen der Steine, die ich berührt hatte.

Lange Zeit kam niemand durch diese Straße. Doch als ich am Boden kauernd einen der Steine betrachtete, erschien am oberen Ende der Straße ein Mann. Ich erhob mich. Gegenüber stand eine hohe, halb zerfallene Wand aus Lehmziegeln. Ich lehnte mich an sie. Der Mann ließ mitten auf der Straße Wasser und setzte dann seinen Weg fort.

›Er muß verschwinden‹, dachte ich, ›er muß im Boden versinken.‹ Nicht weil er Wasser ließ, sondern weil er nun stillstand und es aussah, als kämpfte er gegen den Schatten der Mauer. Ich wartete vollständig verborgen in der Dunkelheit, die aus den Steinen drang. Mühsam ging er schließlich an mir vorbei. Als er die erleuchtete Ecke erreicht hatte, fiel er hin. Er mußte betrunken sein.

Doch sein Erscheinen hatte die Aufmerksamkeit, mit der ich die Mauer betrachtete, die Verbindung, die sich zwischen ihr und mir zu bilden begann, nicht gestört. Auf den Reisen, die wir durch Peru unternahmen, von Osten nach Westen und von Süden nach Norden, hatte mir mein Vater von seiner Geburtsstadt, von ihren Palästen und Tempeln und von den vielen Plätzen erzählt. Auf diesen Reisen war ich groß geworden.

Wenn mein Vater seinen Feinden gegenüberstand und noch mehr, wenn er aufrecht auf den Plätzen der Dörfer die Berge betrachtete und aus seinen blauen Augen Ströme von Tränen zu fließen schienen, die er, als trüge er eine Maske, immer zurückhielt, dachte ich über Cuzco nach. Ich wußte, daß wir eines Tages in die erhabene Stadt kommen würden. »Wir werden dorthin gehen, um ein ewiges Gut zu gewinnen«, sagte mein Vater eines Nachmittags in Pampas, wo uns der Haß belagerte. Die Steine der Inka-Mauer waren größer und fremdartiger, als ich es mir vorgestellt hatte: Sie kochten unter der weißgetünchten Wand des ersten Stockwerks, die zu der engen Straße hin blind war, und sie riefen mir die Quechua-Lieder in Erinnerung, die einen einzigen feierlichen Ausruf ständig wiederholen: yawar mayu Fluß aus Blut, yawar unu blutiges Wasser, puk-tik’ yawar k’ocha See aus siedendem Blut, yawar wek’e blutige Tränen. Könnte man nicht auch yawar rumi blutiger Stein oder puk’tik’ yawar rumi Stein aus siedendem Blut sagen? Die Mauer war starr, doch brodelte es in allen Ritzen, und die Oberfläche schillerte wie die Flüsse im Sommer, wenn sie in der Mitte der Strömung, an der gefährlichsten Stelle, mächtige Strudel bilden. Die Indios nennen diese trüben, schäumenden Flüsse yawar mayu, weil sie in der Sonne einen beweglichen Glanz haben, der dem des Blutes ähnlich ist. Yawar mayu nennen sie auch den erregten, wilden Teil der Kriegstänze, wenn die Tänzer zu kämpfen beginnen.

»Puk’tik’, yawar rumi, Stein aus siedendem Blut«, rief ich mit lauter Stimme der Mauer zu.

Und da die Straße ruhig blieb, wiederholte ich den Ruf mehrere Male.

In diesem Augenblick bog mein Vater um die Ecke. Er hörte mich und kam durch die enge Straße näher.

»Der Alte hat mich angefleht und um Verzeihung gebeten«, sagte er. »Aber ich weiß, wie falsch er ist. Morgen gehen wir fort. Er behauptet, daß alle Zimmer des ersten Patio mit Möbeln, Säcken und Krimskrams vollgestellt seien und daß er eigens für mich das große Bettgestell seines Vaters habe herunterbringen lassen. Ausreden! Doch ich bin ein Christ, und beim Morgengrauen müssen wir mit dem Alten in der Kathedrale die Messe hören. Gleich danach gehen wir. Wir sind ja nicht nach Cuzco gekommen, um hier zu bleiben, wir sind auf dem Weg nach Abancay. Wir setzen die Reise fort. – Das ist der Palast des Inka Roca. Die Plaza de Armas ist ganz in der Nähe. Gehen wir langsam! Wir wollen uns auch den Tempel des Acllahuasi ansehen. In Cuzco hat sich nichts verändert. Noch immer urinieren hier die Betrunkenen und die Passanten auf der Straße. Später wird es noch üblere Gerüche geben … Die Erinnerung ist besser. Gehen wir!«

»Der Alte soll verflucht sein«, sagte ich. »Wohnt jemand in dem Palast des Inka Roca?«

»Seit der Conquista.«

»Leben sie noch?«

»Hast du die Balkone nicht gesehen?«

Das Gebäude aus spanischer Zeit, das über der Mauer zu schweben schien, sah aus wie ein erstes Stockwerk. Ich hatte es vergessen. In der engen Straße schien die weißgetünchte Wand nur dazu zu dienen, der Mauer Licht zu geben.

»Papa«, sagte ich. »Jeder Stein spricht. Laß uns einen Augenblick warten.«

»Wir werden nichts hören. Sie sprechen nicht. Du bist verwirrt. Sie sind in dir und beunruhigen deine Seele.«

»Jeder Stein ist anders. Sie sind nicht behauen. Sie bewegen sich.«

Er nahm mich am Arm.

»Sie scheinen sich zu bewegen, weil sie ungleich sind, noch ungleicher als die Steine auf den Feldern. Weil die Inkas den Stein in Lehm verwandelt haben. Ich habe es dir oft gesagt.«

»Papa, es scheint, als gingen sie, als drehten sie sich, und doch bewegen sie sich nicht.«

Ich schmiegte mich an meinen Vater. An seine Brust gelehnt betrachtete ich die Mauer von neuem.

»Wer wohnt in dem Palast?« fragte ich noch einmal.

»Eine adlige Familie.«

»Wie der Alte?«

»Nein. Es sind Adlige, aber auch sie sind geizig, doch nicht wie der Alte. Nein, nicht wie der Alte. Alle Herren in Cuzco sind geizig.«

»Erlaubt es der Inka?«

»Die Inkas sind tot.«

»Aber diese Mauer nicht. Warum verschlingt sie den Besitzer nicht, wenn er geizig ist? Diese Mauer kann sich bewegen, sie könnte sich in den Himmel erheben oder ans Ende der Welt fliegen und wieder zurückkehren. Haben sie keine Angst, die, die drin wohnen?«

»Mein Sohn, die Kathedrale ist in der Nähe. Der Alte hatte uns verstört. Wir wollen beten.«

»Wohin ich auch gehen werde, immer werden mich die Steine begleiten, die der Inka Roca aufschichten ließ. Ich möchte ein Gelübde ablegen.«

»Ein Gelübde? Du bist verwirrt, mein Sohn. Laß uns in die Kathedrale gehen. Hier ist es so dunkel.« Er küßte mich auf die Stirn. Seine Hände zitterten, aber sie waren warm.

Wir verließen die Straße, überquerten eine andere, sehr breite, gingen durch eine enge Gasse, und dann sahen wir die Kuppeln der Kathedrale. Wir kamen auf die Plaza de Armas. Mein Vater führte mich an der Hand. Vor uns waren die Portale mit ihren weißen Bogen. Wir standen im Schatten der Kirche.

»Niemand ist mehr auf dem Platz«, sagte er.

Es war die größte Kirche, die ich je gesehen hatte. Die Bogen schienen den Eingang zu einer schweigenden Pampa in eisigen Regionen zu bilden. Wenn doch ein yanawiku geschnattert hätte, eine Ente, die in den Lagunen der Pampa lebt!

Wir traten auf den Platz. Es schien, als hätte jemand die Bäume und Laubengänge des Parks vor der Kathedrale und den Türmen der Jesuitenkirche absichtlich klein gehalten. »Die Bäume konnten nicht wachsen«, sagte ich. »Sie konnten es nicht im Angesicht der Kathedrale.«

Mein Vater führte mich in die Vorhalle. Wir stiegen die Stufen hinauf. Vor dem großen Mittelportal nahm er den Hut ab. Wir brauchten lange, um die Vorhalle zu durchqueren. Unsere Schritte hallten auf dem Stein. Mein Vater betete, doch sprach er nicht die üblichen Gebete, sondern redete in seinen eigenen Worten zu Gott. Dann traten wir in den Schatten der Fassade. Er hieß mich nicht beten. Ich stand mit entblößtem Kopf erschöpft da. Die Fassade war gewaltig; sie schien so breit zu sein wie der Fuß der Berge, die sich an den Ufern der Gebirgsseen erheben. In der Stille gaben die Türme und die Vorhalle das kleinste Geräusch zurück wie die Felsen an den eisigen Seen. Dunkel hallt dort das Geschrei der Enten oder die menschliche Stimme wider. Das Echo ist verschwommen, es scheint in der Brust des Reisenden selbst zu erklingen, der angespannt horcht und den die Stille bedrückt. Wir gingen durch die Vorhalle zurück, die Stufen hinunter und traten in den Park. »Hier feierten die Inkas ihre Feste«, sagte mein Vater. »Sieh dir den Platz gut an, mein Sohn. Er ist nicht quadratisch, sondern rechteckig, er erstreckt sich von Süden nach Norden.«

Wir standen zwischen der Jesuitenkirche und der gewaltigen Kathedrale; eine Reihe kleiner Arkaden setzte zwischen beiden die Linie der Grundmauern fort. Die Kathedrale erhob sich uns gegenüber und die Kirche der Jesuiten an einer der Längsseiten des Platzes. Wohin gehen? Ich wollte niederknien. Unter den Arkaden gingen Passanten; in wenigen Läden sah ich Licht. Niemand schritt über den Platz.

»Papa«, sagte ich, »die Kathedrale erscheint aus der Ferne noch größer. Wer hat sie gebaut?«

»Der Spanier mit den Steinen der Inkas und den Händen der Indios.«

»Die Jesuitenkirche ist höher.«

»Nein, sie ist nur schmal.«

»Und sie hat keine Vorhalle, sie steigt direkt aus dem Boden empor.«

»Es ist keine Kathedrale, mein Sohn.«

In der Dunkelheit der Nacht sah man nur die eine Seite der Kuppeln. »Regnet es auf die Kathedrale?« fragte ich. »Fällt der Regen auf die Kathedrale?«

»Warum fragst du das?«

»Der Himmel erleuchtet sie, das ist gut. Doch können weder Blitz noch Regen sie treffen.«

»Der Regen ja, der Blitz nie. Im Regen, ob stark oder sanft, wirkt die Kathedrale größer.«

Ich sah einen Fleck – es mußten Bäume sein – in einer Vertiefung des Berges.

»Eukalyptus?« fragte ich.

»Wahrscheinlich. Früher gab es sie nicht. Dahinter liegt die Festung, der Sacsayhuaman. Du kannst sie nicht sehen. Morgen früh gehen wir hin. Nachts ist das unmöglich, denn die Mauern sind gefährlich. Man sagt, daß sie Kinder verschlingen. Doch die Steine sind wie die im Palast des Inka Roca, aber jeder einzelne ist höher als die Spitze des Palasts.«

»Singen die Steine in der Nacht?«

»Vielleicht.«

»Wie die größten Steine in den Flüssen und Abgründen. Die Inkas mußten die Geschichte jedes ›verzauberten‹ Steines kennen und ließen mit ihnen die Festung bauen. Und die Steine, mit denen sie die Kathedrale bauten?«

»Die Spanier meißelten sie. Sieh, wie scharf die Ecken des Turms sind.«

Selbst im Dämmerlicht waren die scharfen Kanten erkennbar; der Mörtel, der die behauenen Steine verband, ließ die Kanten noch mehr hervortreten. »Wenn sie die Steine mit dem Meißel beschlugen, nahmen sie ihnen den ›Zauber‹. Aber die Kuppeln der Türme bewahren vielleicht noch den Glanz der ewigen Seligkeit. Sieh, Papa, sie glänzen wirklich.«

»Ja, mein Sohn. Weil du ein Kind bist, siehst du gewisse Dinge, die die Erwachsenen nicht mehr sehen. Die göttliche Harmonie besteht auch auf der Erde. Laß uns dem Alten verzeihen, da du seinetwegen Cuzco kennenlernst. Morgen kommen wir in die Kathedrale zurück.«

»Und der Platz, ist er spanisch?«

»Nein. Der Platz nicht. Die Arkaden, die Kirchen, ja. Doch der Platz nicht. Der Inka Pachakutek’, der Erneuerer der Erde, hat ihn erbaut. Siehst du nicht, daß er anders ist als die Hunderte von Plätzen, die du kennst?«

»Bewahrt er deshalb den Glanz des Himmels? Sieh, er spiegelt Licht von der Fassade der Türme wider. Papa, laß uns die Nacht hier verbringen.«

»Vielleicht lebt Gott besser auf diesem Platz, weil er der Mittelpunkt ist, den der Inka gewählt hat. Es ist nicht wahr, daß die Erde rund ist. Sie ist lang; denk daran, mein Sohn, daß wir immer durch die Länge und die Breite der Welt gezogen sind.«

Wir näherten uns der Jesuitenkirche. Sie war nicht gewaltig, sie wirkte beruhigend. Neben dem einzigen Portal hätte ich gern gesungen. Ich verspürte nicht den Wunsch zu beten. Die Kathedrale war zu groß, sie war wie das Portal zur ewigen Seligkeit für jene, die ihr Leben lang gelitten haben. Aber vor dem Portal der Jesuitenkirche, das ich vollständig überblicken konnte, überkam mich das Verlangen, eine Hymne anzustimmen, die anders war als die Quechua-Gesänge, die ich die Indios hatte singen hören, wenn sie in den kleinen Dorfkirchen weinten. Nein, kein Gesang mit Tränen!

Mit großen Schritten machten wir uns auf den Weg zum Amaru Cancha, dem Palast des Huayna Capac, und zum Tempel der Acllas.

»Haben sie auch die Jesuitenkirche mit den Steinen der Inkas gebaut?« fragte ich meinen Vater.

»Mein Sohn, welche anderen Steine hätten denn die Spanier in Cuzco behauen sollen? Nun, du wirst sehen.« Die Mauern des Inka-Palastes und des Tempels bildeten eine enge Gasse, die auf den Platz führte.

»Es gibt nicht eine einzige Tür in dieser Straße«, sagte mein Vater. »Sie ist noch genauso wie zu den Zeiten der Inkas. Sie dient nur als Durchgang. Komm, sehen wir sie aus der Nähe an.«

Sie schien in den Ur-Fels gehauen zu sein. Ur-Fels nennen wir den wilden ursprünglichen Fels, der von Parasiten und roten Flechten bedeckt ist. Die Straße erinnerte an jene Wände, die vom ruhigen oder brausenden Wasser der Flüsse, das über sie herabstürzt, geschaffen und geformt worden sind.

»Sie heißt Loreto Quijllu«, sagte mein Vater.

»Quijllu, Papa?«

Dieses Wort bezeichnet auf Quechua die Risse oder Spalten in den Felsen. Nicht aber die Risse und Spalten in den gewöhnlichen Steinen, sondern nur die mächtigen, endlosen Adern oder Gänge, die die Kordillere kreuz und quer durchziehen und tief unter den verschneiten Gipfeln liegen, deren Licht den Reisenden blendet.

»Hier sind die Ruinen des Tempels von Acllahuasi und des Amaru Cancha«, rief mein Vater.

Die Mauern wirkten feierlich und waren aus vollkommenen Steinen. Eine Mauer des Tempels war sehr hoch, die andere niedrig, mit steinernen Schlangen am Portal.

»Lebt hier niemand?« fragte ich.

»In Acllahuasi nur die Nonnen von Santa Catalina. Sie leben in strenger Klausur und gehen nie aus.«

Der Amaru Cancha, der Palast des Huayna Capac, war eine Ruine, deren oberer Teil eingestürzt war. Die unterschiedliche Höhe der Mauern des Palastes und des Tempels ließ das Licht in die Straßen eindringen und bändigte die Schatten.

Die Straße war eindrucksvoll, aber nicht streng. Wenn sie breiter gewesen wäre, hätte man vielleicht die geraden Steine weniger deutlich gesehen. So aber waren sie ganz nah; sie brodelten nicht, sie sprachen nicht, sie besaßen nicht die Kraft jener, die in der Mauer des Palastes des Inka Roca spielten. Diese Mauer gebot Stille; hätte hier jemand mit schöner Stimme gesungen, dann hätten die Steine die Musik mit vollkommen gleichem Klang wiedergegeben.

Wir standen dicht nebeneinander, und ich dachte an all das, was mir mein Vater auf unseren Reisen von Cuzco erzählt hatte. Dann hörte ich Glockenklang.

»Die María Angola«, sagte ich.

»Ja, sei still. Es ist neun Uhr. Man hört sie fünf Meilen weit bis zur Pampa von Anta. Die Reisenden bleiben dann stehen und bekreuzigen sich.«

Die Welt mußte sich in diesem Augenblick in Gold verwandeln. Auch ich, nicht nur die Mauern und die Stadt, die Türme, die Vorhalle und die Fassaden, die ich gesehen hatte. Die Stimme der Glocke erklang von neuem. Und ich glaubte, das Bild meiner Beschützer, der indianischen Alkalden, Don Maywa und Don Victor Pusa, vor mir zu sehen, wie sie niederknieten und vor der weiß gestrichenen Kirche aus Lehmziegeln in meinem Dorf beteten, während das Licht des Abends nicht glänzte, sondern sang. Auf den molles erhoben die gefürchteten Sperber, die wamanchas, die Köpfe und tranken das Licht, an dem sie erstickten.

Ich wußte, daß man die Stimme der Glocke fünf Meilen weit hören konnte, und doch fürchtete ich, daß sie auf dem Platz zerbersten würde. Aber die Stimme hob sich langsam in großen Abständen, und der Gesang wurde stärker, verband sich mit den Elementen, und alles verwandelte sich in diese Musik von Cuzco, die die Tore der Erinnerung öffnet. In den großen Seen, besonders in jenen mit Inseln und Schilfwäldern, gibt es Glocken, die um Mitternacht läuten. Wenn ihr trauriger Gesang ertönt, steigen Stiere aus Feuer oder Gold aus dem Wasser und schleppen Ketten hinter sich her; sie erklimmen die Gipfel und brüllen in der eisigen Kälte, denn die Seen in Peru liegen hoch in den Anden. Ich glaubte, daß diese Glocken illas seien, versunkene Klänge der María Angola, die die amarus in Stiere verwandelten. Vom Mittelpunkt der Welt aus mußte die Stimme der Glocke, wenn sie in den Seen versank, die uralten Geschöpfe verwandelt haben. »Papa«, sagte ich, als die Glocke zu läuten aufhörte, »hast du mir nicht gesagt, daß wir Cuzco besuchen würden, um ewig glücklich zu sein?«

»Der Alte ist hier«, antwortete er, »der Antichrist.«

»Wir gehen schon morgen. Auch er wird auf seine Haciendas zurückkehren. Könnten nicht die Glocken in den Seen, die wir auf den Punas gesehen haben, illas der María Angola sein?«

»Vielleicht, mein Sohn. Du denkst noch wie ein Kind.«

»Ich habe Don Maywa gesehen, als er die Glocken läutete.«

»Das ist wahr. Ihre Stimme ruft die Erinnerung wach. Laß uns gehen.«

Im Dämmerlicht bewegten sich die steinernen Schlangen am Portal zum Palast des Huayna Capac. Sie allein bewegten sich in dieser Gasse, schlängelnd folgten sie uns bis ins Haus.

Der Pongo wartete vor der Tür. Er nahm die Mütze ab und folgte uns mit bloßem Kopf bis in den dritten Hof. Er ging geräuschlos, das zerzauste Haar stand ihm zu Berge. Ich sprach ihn auf Quechua an. Erstaunt musterte er mich.

»Kann er nicht reden?« fragte ich meinen Vater.

»Er wagt es nicht«, antwortete er, »obwohl er uns in die Küche begleitet.«

In keinem der vielen Dörfer, in denen ich mit meinem Vater lebte, gab es Pongos.

»Tayta«, sagte ich zu dem Indio auf Quechua, »bist du aus Cuzco?«

»Mánan«, antwortete er, »von der Hacienda.«

Er trug einen gestreiften, sehr kurzen Poncho. Er verbeugte sich und bat, gehen zu dürfen. Seine Verbeugung war die eines Wurms, der darum bittet, zertreten zu werden.

Ich umarmte meinen Vater, als er die Lampe anzündete. Der Duft der Verbene drang bis zu uns. Ich konnte die Tränen nicht zurückhalten. Ich weinte wie am Rand eines großen unbekannten Sees.

»Das ist die Wirkung von Cuzco«, sagte mein Vater. »Die Stadt läßt die Kinder ihrer Söhne, auch wenn sie nicht mehr hier leben, nicht los. Und es liegt auch am Gesang der María Angola.«

Er wollte sich nicht im Bett des Alten zur Ruhe legen.

»Machen wir uns unsere eigenen Betten«, sagte er.

So richteten wir uns unser Lager auf dem Boden wie in den Fluren der Häuser, wo wir in den Dörfern die Nacht verbrachten. Meine Augen waren müde. Ich sah den Indio der Hacienda vor mir, sein erstauntes Gesicht, die kleinen Schlangen des Amaru Cancha, die Seen, die sich unter der Stimme der Glocke bewegen. Um diese Stunde würden sich die Stiere auf den Weg zu den Gipfeln machen.

Wir beteten laut. Mein Vater bat Gott, jene Gebete nicht zu erhören, die der Alte mit seinem schändlichen Mund in allen Kirchen und sogar auf der Straße sprach.

Er weckte mich am nächsten Morgen in aller Frühe: »Es wird hell. Bald läutet die Glocke.«

Er hielt die goldene Uhr mit den drei Deckeln in der Hand, die er nie verkauft hatte. Sie war ein Andenken an seinen Vater. Wenn er unrasiert und in zerrissenen Kleidern diese prunkvolle Uhr aufzog, glich er einem Schwärmer. In dem Dorf, in dem die Kinder Vögel getötet hatten und uns die Leute aushungern wollten, trat mein Vater auf den Flur hinaus, und vor dem Wald giftiger Kräuter, die im Patio wuchsen, strich er mit den Händen zärtlich über die Uhr, ließ sie in der Sonne glänzen; dieses Licht stärkte ihn. »Wir wollen aufstehen, wenn die Glocke um fünf Uhr zu läuten beginnt«, sagte er.

»War das Gold, das Doña María Angola schenkte, um die Glocke gießen zu lassen, nur Schmuck?« fragte ich.

»Wir wissen, daß sie einen Zentner Gold gestiftet hat. Dieses Metall stammte aus den Zeiten der Inkas. Vielleicht waren es Stücke der Sonne von Inti Cancha oder der Wände des Tempels oder der Idole. Es waren nur Stücke, vielleicht auch große Schmuckstücke, die aus diesem Gold hergestellt worden waren. Aber es war nicht nur ein Zentner, sondern viel mehr Gold, mit dem die Glocke gegossen wurde. María Angola allein schenkte einen Zentner. Das Gold, mein Sohn, klingt, damit sich die Stimmen der Glocken bis zum Himmel erheben und mit dem Gesang der Engel zur Erde zurückkehren.«

»Und die häßlichen Glocken der Dörfer, die nicht mit Gold gegossen wurden?«

»Es sind vergessene Dörfer. Gott mag sie hören, aber welchen Engel soll dieser Lärm dazu bewegen, zur Erde hinabzusteigen? Auch der Mensch besitzt Macht. Was du gestern nacht gesehen hast, darfst du nicht vergessen.«

»Papa, ich sah Don Pablo Maywa auf den Knien vor der Kapelle seines Dorfes.«

»Aber vergiß nicht, mein Sohn, die kleinen Glocken dieses Dorfes enthielten Gold. Es war ein Dorf von Bergleuten.« In diesem Augenblick erklang der erste Glockenschlag der María Angola. Unser Zimmer, das bis zur Decke mit Ruß befleckt war, begann unter dem hallenden Klang zu schwingen. Das Schwingen war traurig, die Rußflecken wiegten sich wie ein schwarzes Tuch hin und her. Die letzte Schwingung schwebte noch sterbend in der Luft, als der zweite, noch traurigere Schlag erklang.

Ich war vierzehn Jahre alt; ich hatte meine Kindheit in einem fremden Haus unter der Aufsicht grausamer Leute verbracht. Der Hausherr, der Vater, hatte gerötete Lider und buschige Brauen; mit Freuden quälte er alle, die von ihm abhingen, Diener und Tiere. Später, als mich mein Vater befreite und ich mit ihm durch die Dörfer zog, begriff ich, daß die Menschen überall leiden. In Cuzco weinte vielleicht die María Angola für sie alle. Ich hatte niemals eine demütigere Kreatur gesehen als den Pongo des Alten. Mit jedem Schlag wurde die Stimme der Glocke trauriger und versank tiefer in allen Dingen.

»Papa, wer hat sie gemacht?« fragte ich ihn nach dem letzten Schlag.

»Glockengießer aus Cuzco, mehr weiß man nicht.«

»Sicher sind es keine Spanier gewesen.«

»Warum nicht? Sie waren die besten, sie waren Meister.«

»Haben auch die Spanier gelitten?«

»Sie glaubten an Gott, mein Sohn. Je größer ein Spanier war, desto mehr demütigte er sich vor Gott. Und sie mordeten auch untereinander. Aber wir müssen uns beeilen und unsere Sachen packen.«

Bald würde die Sonne aufgehen. Das geschnitzte Bettgestell des Alten zeichnete sich deutlich in der Mitte der Kammer ab. Das merkwürdige Dach und der Seidenstoff, der es bedeckte, ärgerten mich. Die Rußflecken bildeten einen demütigen Hintergrund. Wäre das Bett doch zusammengestürzt! Dann wäre alles gut gewesen.

Wir packten die Matratze meines Vaters, die drei Schafsfelle, auf denen ich zu schlafen pflegte, und unsere Decken ein.

Dann verließen wir das Zimmer. Die Mieter des zweiten Patio betrachteten uns erstaunt. Viele von ihnen standen mit Kübeln und Pfannen um ein Wasserbecken. Die Verbene wuchs an der trockensten und härtesten Stelle in der Mitte des Hofs. Die obersten Zweige blühten. Der gerade Teil des Stammes, bis dorthin, wo er sich zu verzweigen begann, war fast nackt.

Die Wände dieses Hofes waren wohl seit hundert Jahren nicht mehr gestrichen worden, die Kinder hatten sie mit Kohle beschmiert. Es roch schlecht, nach Urin und verfaultem Wasser. Das unglücklichste Wesen aber, das dort lebte, war gewiß die Verbene. »Wenn sie sterben, wenn sie verdorren sollte, dann wäre der Hof eine Hölle«, sagte ich leise. »Trotzdem werden die Kinder sie töten, sie werden mit ihren Messern die Rinde wegreißen.«

Der erste Patio, der des Herrn und Besitzers, war sauber und ruhig. Neben einer Säule im ersten Stockwerk stand mit entblößtem Haupt der Pongo. Er verschwand. Als wir zur Galerie des ersten Stockwerks hinaufstiegen, sahen wir ihn an die hintere Wand gelehnt. Er grüßte mit einer Verbeugung. Dann trat er zu meinem Vater und küßte ihm die Hände.

»Niño, niñito«, sagte er zu mir und lief uns wimmernd nach.

Der Mestize bewachte aufrechtstehend eine geschnitzte Tür.

Hinter meinem Vater trat ich in das Zimmer. Der Alte saß auf einem Sofa. Es war ein sehr großes Zimmer, wie ich bisher noch keines gesehen hatte; der Boden war ganz mit Teppichen ausgelegt. Spiegel in breiten Rahmen aus mattem Gold schmückten die Wände, in der Mitte der Facettendecke hing ein Kristalleuchter. Die Möbel waren hoch und mit rotem Stoff überzogen. Der Alte erhob sich nicht. Wir gingen zu ihm. Mein Vater gab ihm nicht die Hand. Er stellte mich vor.

»Dein Onkel, der Besitzer der vier Haciendas«, sagte er dann.

Der Alte blickte mich an, als hätte er es gern gesehen, wenn ich im Teppich versunken wäre. Ich bemerkte, daß die Aufschläge seines Rockes abgenutzt waren und fettig glänzten. In Huamanga war ich einmal mit einem Schneider befreundet gewesen, und wir hatten uns zusammen über die altmodischen Röcke gewisser großer und geiziger Herren lustig gemacht, die ihre alten Kleider von ihm flicken ließen. »Ein solcher Spiegel dient zu nichts«, pflegte der Schneider auf Quechua zu sagen, »hier betrachtet nur der Teufel sein Gesicht, der neben dem Herrn Wache hält, um mit ihm zur Hölle zu fahren.«

Ich senkte den Kopf und gab dem Alten die Hand. Der Salon hatte mich verwirrt; ich durchquerte ihn ängstlich und wußte nicht, wie ich gehen sollte. Aber der schmutzige Glanz, den ich auf dem Rock des Alten bemerkt hatte, gab mir meine Ruhe zurück. Der Alte beobachtete mich dauernd. Nie hatte ich kleinere und glänzendere Augen gesehen. Er wollte mich bezwingen. Er stellte sich mir entgegen. Warum? Er preßte seine dünnen Lippen zusammen. Dann sah er meinen Vater, den ungestümen und großherzigen Mann an, der es vorgezogen hatte, unter Indios und Mestizen zu leben und einsam durch die Dörfer zu ziehen.

»Wie heißt du?« fragte mich der Alte und musterte mich von neuem.

Ich war gewarnt. Ich hatte Cuzco gesehen. Ich wußte, daß hinter den Mauern der Inka-Paläste die Geizhälse wohnten. ›Du‹, dachte ich und musterte ihn ebenfalls genau. Die hallende Stimme der großen Glocke und die amarus vor dem Palast des Huayna Capac hafteten mir noch immer im Sinn. Wir befanden uns im Zentrum der Welt.

»Ich heiße wie mein Großvater, Señor«, sagte ich.

»Señor? Bin ich nicht dein Onkel?«

Ich wußte, daß die Mönche in den Klöstern besondere Vorbereitungen trafen, wenn er seinen Besuch ansagte, und daß ihn die Domherren auf der Straße grüßten. Doch uns hatte er in die Küche seines Hauses führen lassen; er hatte befohlen, dort, an der rußgeschwärzten Wand jene geschnitzte Bettstatt aufzustellen. Dieser Mann konnte nicht schlechter, er konnte nicht mächtiger sein als mein Hüter mit den buschigen Brauen, der mich ebenfalls in die Küche verbannt hatte.

»Ja, Sie sind mein Onkel. Aber jetzt gehen wir, Señor«, antwortete ich.

Ich sah, daß sich mein Vater freute, obgleich er in fast feierlicher Haltung verharrte.

Der Alte erhob sich lächelnd, ohne mich anzusehen. Ich sah jetzt, daß sein Gesicht aschgrau und die Haut, die sich von den Knochen zu lösen schien, vertrocknet war. Er trat zu einem Ständer, an dem viele Spazierstöcke hingen; alle hatten einen goldenen Griff.

Die Tür des Salons war offen geblieben, und ich konnte den Pongo sehen, der in Lumpen gehüllt mit dem Rücken zum Gitter der Galerie stand. Von weitem sah man, wie er sich anstrengte, mehr tot als lebendig auszusehen, von weitem spürte man das unsichtbare Gewicht auf seiner Brust. Der Alte reichte meinem Vater einen schwarzen Stock, dessen goldener Griff Kopf und Hals eines Adlers darstellte. Er bestand darauf, daß mein Vater ihn annehme und behalte. Sie sahen mich nicht an. Mein Vater nahm den Stock und stützte sich auf ihn; der Alte wählte einen dickeren mit einem einfachen Griff, der wie der Amtsstab eines Alkalden aussah.

Als er an mir vorbeiging, sah ich, wie klein er war, fast ein Zwerg; nur seine Miene war herrisch, das sah man ihm selbst von hinten an.

Wir traten auf die Galerie. Alle Glocken begannen zu läuten. Die langsamen Schläge der María Angola aber waren deutlich herauszuhören.

Der Pongo versuchte, sich uns zu nähern; doch der Alte verscheuchte ihn mit einer Bewegung seines Stocks.

Es war kalt auf der Straße. Aber die Glocken machten die Stadt glücklich. Ich lauschte der Stimme der María Angola. Zu ihren Schlägen, die die ganze Welt einhüllten, erklangen in allen Kirchen die Stimmen der übrigen Glocken. Das ernste Geläut machte in mir das demütige Bild des Pongo lebendig, seine tiefliegenden Augen, seine knöcherne Nase, das einzig Kraftvolle an seiner Erscheinung, sein entblößtes Haupt, auf dem die schmierigen Haare absichtlich zerzaust zu sein schienen. »Er hat weder Vater noch Mutter, er hat nur seinen Schatten«, wiederholte ich in Erinnerung an die Worte eines huayno, während ich bei jedem Schritt auf einen neuen Schlag der mächtigen Glocke wartete.

Das Geläut, der Ruf zur Messe, verstummte, und ich konnte nun die Stadt im Licht des Tages genauer betrachten. In einer Stunde oder schon eher würden wir sie verlassen. Der Alte sprach.

»Der Inka Roca hat sie erbaut. Sie spiegelt die Verwirrung der Heiden wider, des primitiven Geistes.«

Seine Stimme war hoch und dünn und schien nicht die eines ergrauten und harten Mannes zu sein.

Die Umrisse der Mauer spielten mit der Sonne; die Steine hatten weder Kanten noch gerade Linien; jeder glich einem vom Licht erregten Tier; sie weckten in mir den Wunsch, zu feiern, über irgendeine Pampa zu laufen und Jubelschreie auszustoßen. Ich hätte es gern getan, doch der Alte fuhr fort zu predigen; er gebrauchte gewählte Worte, als versuche er, meinen Vater in Erstaunen zu versetzen.

Als wir an die Ecke der Plaza de Armas kamen, ließ er sich auf beide Knie nieder, entblößte das Haupt, beugte den Kopf und bekreuzigte sich langsam. Viele erkannten ihn, aber sie lachten nicht; ein paar Jungen kamen näher. Mein Vater stützte sich ein paar Schritte vom Alten entfernt auf seinen Stock. Ich erwartete, daß ein huayronk’o erscheinen und ihm Blut auf die Stirn spucken würde, denn diese fliegenden Insekten sind Boten des Teufels oder Flüche eines Heiligen. Der Alte erhob sich und beschleunigte den Schritt. Er setzte den Hut nicht wieder auf, er ging, den grauen Kopf entblößt, voran. Nach ein paar Schritten standen wir vor dem Portal der Kathedrale. Mein Vater folgte ihm höflich. Der Alte war so gebieterisch, daß ich ihn gern von hinten geschüttelt hätte. Vielleicht aber wäre er nicht einmal hingefallen, denn er schien schwer zu sein, als wäre er aus Stahl; er bewegte sich mit großer Kraft.

Wir betraten die Kirche, und der Alte kniete auf den Fliesen nieder. Die Säulen und Bogen, der Glanz des Goldes, die hohen Gewölbe bedrückten mich. Hoch oben beteten viele Männer, es klang wie das Summen unzähliger großer Fliegen. Nur wenige Leute waren in der Kirche. Indianische Frauen mit farbigen Kopftüchern weinten. Die Kathedrale glänzte nur schwach, denn das Licht, das durch die Alabasterfenster gebrochen wurde, war anders als das Sonnenlicht. Wir schienen uns in einer jener sagenhaften Städte zu befinden, die in der Mitte eines Berges unter Schichten ewigen Eises liegen, durch die das Licht dringt. Der hohe Chor aus blankpoliertem Holz befand sich in der Mitte der Kirche. Der Alte erhob sich und führte uns in das rechte Seitenschiff.

»Der Herr der Erdbeben«, sagte er und zeigte auf ein Altarbild, das bis zum Gewölbe hinaufreichte. Er sah mich an, als wäre ich kein Kind mehr.

Ich kniete neben ihm nieder, und mein Vater kniete auf der anderen Seite.

Ein Wald von Kerzen brannte vor dem Bild des Herrn. Christus stand von Rauch umhüllt auf dem Grund des vergoldeten Altarbildes, das von Säulen und Bogen umgeben war, in die man Engel, Früchte und Tiere geschnitzt hatte.

Wenn der Thron dieses Gekreuzigten durch das Portal der Kathedrale getragen wird, stoßen alle Indios in Cuzco ein Geheul aus, das die Stadt erzittern läßt; sie bedecken dann die Sänfte des Herrn, die Straßen und Gassen mit den zarten roten Blüten der ñujchu-Pflanze.

Das Antlitz des Gekreuzigten war fast schwarz und so unregelmäßig wie das Gesicht des Pongo. Wenn er in der Prozession mit weit ausgestreckten Armen, den tiefen Wunden an seinem Körper, dem Haar, das im Licht des Platzes wie ein schwarzer Fleck nach einer Seite fiel, an der Kathedrale vorbei durch die gewundenen Straßen zöge, würde er den Schmerz der leidenden Menschen steigern, weil er der war, der noch mehr, der unaufhörlich litt. Jetzt, in Rauch gehüllt, im erregenden Licht des Morgens und der Kerzen, auf dem Altar aus kochendem Gold, schien es, als stünde er im dunstigen Abendlicht der heißen Küste, dort, wo das Gold sanft und glänzend ist, nicht schwer und flammend wie das Gold der Wolken in der hohen Sierra oder das Gold des Frosts, wenn ängstigende, dunkle Wolkenfinger das Licht der Sonne zu zerreißen scheinen.

Dieser schwarze und leidende Christus strahlte eine Ruhe aus, die nicht Frieden brachte, sondern das Leiden verstärkte. In der weiten Kathedrale, zwischen den Flammen der Kerzen und dem schwachen Glanz des Tages gebar das Antlitz dieses Christus neue Leiden, breitete es über die Wände, die Gewölbe und Säulen aus. Ich wartete darauf, daß sie weinen würden. Doch der Alte war da und betete hastig mit seiner metallenen Stimme. Die tiefen Falten auf seiner Stirn traten im Licht der Kerzen deutlich hervor und erweckten den Anschein, als hätte sich seine Haut von den Knochen gelöst.

»Keine Zeit für mehr«, sagte er.

Wir wohnten der Messe nicht bei. Wir verließen die Kirche. Schnell kehrten wir zurück. Der Alte führte uns.

Wir besuchten auch die Jesuitenkirche nicht, ich konnte nicht einmal mehr die Fassade betrachten; ich sah nur den Schatten der Türme auf dem Platz.

Vor dem Haus stand ein Lastwagen. Der Mestize, der hohe Stiefel trug, sprach mit dem Fahrer. Sie hatten unser Gepäck schon aufgeladen. Wir brauchten den Patio nicht mehr zu betreten.

»Es ist alles bereit, Señor«, sagte der Mestize.

Mein Vater gab dem Alten den Stock zurück.

Ich lief bis in den zweiten Hof, um von dem kleinen Baum Abschied zu nehmen. Als ich vor ihm stand, seine mageren Äste und die wenigen roten Blüten betrachtete, die hoch oben zitterten, hatte ich Angst vor Cuzco. Das Antlitz des Christus, die Stimme der großen Glocke, das Entsetzen, das nicht aus dem Gesicht des Pongo wich, der Alte auf den Knien in der Kathedrale, sogar die Stille der Loreto Quijllu – all dies bedrückte mich. An keinem anderen Ort konnte die menschliche Kreatur mehr leiden. Ich verließ den Patio. Wir würden nun gehen.

Der Alte gab mir die Hand.

»Wir werden uns wiedersehen«, sagte er.

Ich sah, daß er glücklich war. In einiger Entfernung stand der Pongo an die Wand gelehnt. Durch die Risse in seinem Hemd sah man die Brust und einen Arm. Mein Vater war bereits auf den Lastwagen gestiegen. Ich trat zu dem Pongo und nahm von ihm Abschied. Er war nicht mehr so erstaunt. Ich umarmte ihn, ohne ihn an mich zu pressen. Er wollte lächeln, doch er wimmerte nur und rief auf Quechua: »Niñito, du gehst schon, du gehst schon weg.«

Ich lief zum Wagen. Der Alte erhob zum Abschied die beiden Stöcke.

»Wir hätten in die Jesuitenkirche gehen sollen«, sagte mein Vater, als sich der Wagen in Bewegung setzte. »Neben dem Hauptaltar gibt es Balkone, ja, mein Sohn, geschnitzte Balkone mit vergoldeten Vorhängen. Sie waren für die Nonnen bestimmt, die dort die Messe hörten und nicht gesehen werden durften. Aber ich weiß, daß in der Morgendämmerung die kleinsten der Engel dorthin hinabsteigen, sie flattern umher und singen unter der Kuppel, wenn die María Angola zu läuten beginnt. Für den Rest des Tages herrscht ihre Seligkeit in der Kirche.«

Er hatte den Alten vergessen, der es so eilig gehabt hatte, uns zu verabschieden, obgleich die Messe noch nicht vorüber war; er erinnerte sich nur noch an die Stadt, sein geliebtes Cuzco und die Kirchen.

»Papa, die Kathedrale macht traurig«, sagte ich.

»Deshalb haben die Jesuiten ihre eigene Kirche gebaut. Sie treten für die Welt und die Erlösung ein.«

Als wir schon im Zug saßen und ich die Stadt im Feuer der Sonne wachsen sah, das auf die Dächer und die mächtigen Kuppeln fiel, entdeckte ich den Sacsayhuaman, die Festung hinter dem Berg, wo man die Eukalyptusbäume gepflanzt hatte.

Zwischen dem Grau des Grases klebten die Mauern in durchbrochenen Reihen auf dem Abhang. Schwarze Vögel, nicht so groß wie die Kondore, drehten ihre Kreise oder stürzten sich vom Himmel auf die Mauerreihen. Mein Vater sah, daß ich die Ruinen betrachtete, und sagte nichts. Weiter oben, als die ganze Festung, die den Berg umklammert hielt, sichtbar wurde und ich die abgerundeten, stumpfen Mauerkanten unterscheiden konnte, sagte er: »Sie sind wie die Steine des Inka Roca. Man sagt, daß sie bis zum Jüngsten Gericht stehenbleiben werden und daß der Erzengel auf ihnen seine Trompete blasen wird.«

Dann fragte ich ihn nach den Vögeln, die über der Festung kreisten.

»Sie sind immer hier«, erwiderte er. »Erinnerst du dich nicht daran, daß huaman Adler bedeutet? Sacsay huaman heißt ›gefüllter Adler‹.«

»Gefüllt? Mit Luft?«

»Nein, mein Sohn. Sie fressen nicht. Es sind Adler der Festung. Sie brauchen nicht zu fressen, sie kreisen über ihr. Sie sterben nicht, sie leben bis zum Jüngsten Gericht.«

»An jenem Tag wird der Alte noch schlimmer als heute sein, noch grauer.«

»Er wird überhaupt nicht mehr sein. Das Jüngste Gericht ist nicht für die Teufel.«

Wir fuhren über den Gipfel und kamen nach Iscuchaca. Dort mieteten wir Pferde, um die Reise nach Abancay fortzusetzen. Wir würden über die Pampa von Anta reiten.

Während wir über die unendliche Ebene trabten, sah ich noch immer Cuzco vor mir, die Kuppeln der Kirchen im Licht der Sonne, den langen Platz, auf dem die Bäume nicht wachsen konnten. Wie waren wohl die Eukalyptusbäume auf den Abhängen des Sacsayhuaman gewachsen? Vielleicht hatten die geizigen Herren, die seit der Conquista in den alten Herrschaftshäusern wohnten, den Boden der Stadt mit ihrem Atem vergiftet. Ich dachte an die kleine Verbene im Haus des Alten.

Mein Vater ritt ruhig dahin. In seinen blauen Augen leuchtete das Vergnügen, das er zu Beginn jeder langen Reise empfand. Sein großer Plan war mißlungen, aber wir ritten, und der Geruch der Pferde erfüllte uns mit Freude.

Am Nachmittag erreichten wir die Gipfel der Kordillere, die das Tal des Apurímac begrenzt. »Der Gott, der spricht«, bedeutet der Name dieses Flusses.

Der Fremde entdeckt ihn fast plötzlich, wenn vor seinen Augen eine unendliche Reihe schwarzer und verschneiter Berge auftaucht. Die Zuckerrohrfelder winden sich die steilen Abhänge hinauf und scheinen über den Schluchten zu schweben. Die dünne, durchsichtige Luft der Höhen wird beim Abstieg ins Tal immer schwerer.

Ganz unvermittelt betritt der Reisende die Schlucht. Die Stimme des Flusses und die Tiefe des staubigen Abgrunds, das Spiel des fernen Schnees und die Felsen, die wie Spiegel glänzen, wecken in ihm uralte Erinnerungen, die ältesten Träume.

Je tiefer der Reisende in das Tal hinabsteigt, desto deutlicher spürt er, daß er durchsichtig wird wie ein Kristall, in dem die Welt schwingt. Summende Insekten fliegen durch die warme Luft, Wolken giftiger Moskitos umschwärmen das Gesicht. Der Bewohner kalter Gegenden nähert sich dem Fluß schläfrig, fiebrig, mit geschwollenen Adern. Die Stimme des Flusses wird lauter, doch sie betäubt nicht, sie erregt. Sie fesselt die Kinder und vermittelt ihnen Ahnungen von unbekannten Welten. Schilf zittert neben dem Fluß. Die Strömung eilt dahin wie ein wildes, ungezähmtes Pferd.

»Apurímac mayu, Apurímac mayu«, wiederholen die Kinder auf Quechua, zärtlich und ein wenig erschrocken.

Die Reisen

Mein Vater fand in seinem ganzen Leben keinen Ort, an dem er gern geblieben wäre; er war ein Anwalt der Provinz, unruhig und unstet. Auf unseren Wanderungen lernte ich mehr als zweihundert Städte und Dörfer kennen. Er fürchtete die heißen Täler und verließ sie jedesmal, so schnell er konnte, doch blieb er gern in den Dörfern mit gemäßigtem Klima: in Pampas, Huaytará, Coracora, Puquio, Andahuaylas, Yauyos, Cangallo … In all diesen Dörfern gibt es keine Wälder, aber sie liegen an kleinen Flüssen voll großer, glänzender Steine und flinker Fische. Der arrayán, die lambras, die Weide, der Eukalyptus, der capulí, die tara sind Bäume mit glattem Holz, deren Zweige oder Äste leicht und sauber geschnitten werden können. Man sieht sie von weitem, und wer Schatten sucht, legt sich hin und ruht unter einem Baum, der allein singt, mit tiefer Stimme, in der Himmel, Wasser und Erde verschmelzen.

Die großen Steine halten den Lauf der kleinen Flüsse auf; an ihnen bilden sich Stauungen, Fälle und Strudel und Furten. Die Fundamente der Holzbrücken ruhen auf diesen Steinen, und die Seile der Hängebrücken und Fähren sind an ihnen befestigt. Sie glänzen in der Sonne, und es ist schwierig, darauf zu klettern, weil sie fast immer fugenlos und glatt sind. Von diesen Steinen überblickt man den Lauf des Flusses besser; man sieht seine Biegungen, man sieht, wie die Berge sich im Wasser spiegeln. Die Männer schwimmen zu den großen Steinen in der Mitte des Flusses, ruhen sich aus und schlafen dort. Nirgendwo hört man die Stimme des Wassers besser. Sind die Flüsse groß und breit, erreichen nur die kühnen und mutigen Schwimmer die Steine; die übrigen, die Ängstlichen und die Kinder, bleiben am Ufer. Von dort aus schauen sie zu, wie die Starken in der tiefen Strömung umherschwimmen, wie sie die einsamen Steine erreichen, sie mit Mühe erklimmen, wie sie sich aufrichten und das Tal betrachten, um das Licht des Flusses in sich einzusaugen, die Kraft, mit der er vorwärtsstrebt und in unbekannte Gebiete dringt.

Jedesmal, wenn meinem Vater die Berge, Wege und Spielplätze, die Verstecke der Vögel und die Eigenarten eines Dorfes vertraut geworden waren, beschloß er, dieses Dorf zu verlassen.

Mein Vater hörte gern huaynos; er konnte nicht singen und tanzte schlecht, aber er wußte genau, in welchen Dörfern, Gemeinden oder Tälern bestimmte Lieder heimisch waren. Kaum war er in einem Dorf angekommen, so versuchte er herauszufinden, wer der beste Harfenspieler war, wer am schönsten charango, Geige oder Gitarre spielte. Er ließ die Musikanten rufen, und sie verbrachten eine ganze Nacht in unserem Haus. In diesen Dörfern spielen nur die Indios Harfe und Geige. Mein Vater mietete immer die billigsten Häuser, die es gab. Der Boden bestand aus Erde und die Wände aus nackten oder mit Schlamm verputzten Lehmziegeln. Eine Öllampe spendete Licht. Die Zimmer waren geräumig; die Musiker spielten in einer Ecke. Die indianischen Harfenspieler spielen mit geschlossenen Augen, und die Stimme der Harfe erklingt aus der Dunkelheit. Der charango erzeugt die Wirbel, die Worte und Melodie der Lieder dem Gedächtnis einprägen.

Zu einer bestimmten Tageszeit fliegen die Vögel in den Dörfern zu Plätzen, die sie kennen: in die Steinwüsten, die Gemüsegärten, auf die Büsche, die rings um die Wasserstellen wachsen. Und abhängig vom Wetter ist das Ziel ihres Fluges verschieden. Die Einheimischen nehmen diese Einzelheiten nicht wahr, doch die Reisenden, jene Leute, die weiter müssen, vergessen sie nicht. Die tuyas ziehen die hohen Bäume vor, die Distelfinken schlafen oder ruhen auf den gelben Büschen; die Drossel singt auf Bäumen mit dunklem Laub: auf den Holunderbüschen, den Eukalyptusbäumen und den lambras. Sie meidet die Weiden. Die Schwalben fliegen zu den alten durchlöcherten Mauern, die wilden Tauben suchen die Schluchten, die scheinbar weit entfernten kleinen Wälder; sie wollen aus der Entfernung gehört werden. Der Spatz ist der einzige Vogel, den es überall gibt. Der viuda pisk’o hüpft auf den großen Dornbüschen hin und her, öffnet die schwarzen Flügel und schreit. Die großen Papageien sind Wandervögel, die kleinen ziehen die großen Kakteen, die dornigen Bäume vor. Wenn es dunkel wird, verteilen sich alle diese Vögel über den Himmel; in jedem Dorf schlagen sie eine andere Richtung ein, und wer diese Reisen je gesehen hat, dem bleiben sie fest in der Erinnerung haften, und nichts kann sie aus dem Gedächtnis auslöschen.

Einmal kamen wir in ein Dorf, in dem die meisten Einwohner die Fremden haßten. Es war ein großes Dorf, in dem es nur wenige Indios gab. Die Abhänge waren von weiten Flachsfeldern bedeckt. Das ganze Tal schien aus Lagunen zu bestehen. Die blaue Blüte des Flachses hat die Farbe der Bergseen, und die Felder gleichen bewegten Seen, deren Wellen je nach der Stärke des Windes klein oder groß sind.

Capulí-Bäume säumten alle Wege in der Nähe des Dorfes. Es sind hohe, dichtbelaubte Bäume mit glänzendem Stamm, die einzigen Obstbäume des Tals. Die Vögel, die harte Schnäbel haben, die tuya, der viuda pisk’o und die Drossel flogen um die Gemüsegärten. Mittags und abends stürzten sich die Kinder dieses Dorfes auf die Bäume. Niemand, der ihn einmal gesehen hat, kann den Kampf der Kinder dieses Dorfes gegen die Vögel vergessen. In den Ortschaften, in denen Weizen angebaut wird, bewaffnet man die Kinder mit Schleudern und leeren Büchsen; sie gehen auf den schmalen Wegen durch die Weizenfelder, lärmen mit den Schleudern, singen und schütteln die Büchsen. In ihren Liedern bitten sie die Vögel wegzufliegen, und raten ihnen: »Der Weizen ist vergiftet. Geht, geht! Fliegt weg, fliegt weg! Er gehört dem Herrn Pfarrer. Geht! Sucht andere Felder!« In dem Dorf, von dem ich spreche, aber waren alle Kinder mit Gummischleudern bewaffnet; sie jagten die Vögel wie Feinde im Krieg und trugen die Vogelleichen auf den Wegen am Rand der Felder zusammen und zählten sie: 20 tuyas, 40 Drosseln, 10 viuda pisk’os.

Ein hoher spitzer Berg war der Wächter des Dorfes. Auf dem Gipfel stand das größte und mächtigste Kreuz, das ich je gesehen habe. Im Mai wurde es ins Dorf gebracht, um vom Priester gesegnet zu werden. Dann kamen die Indios in Scharen aus den Gemeinden des Tals und versammelten sich mit den wenigen comuneros des Dorfes am Fuß des Berges. Alle betranken sich aus großen Schläuchen voll Branntwein. Später stiegen sie klagend und weinend den Berg hinauf, machten das Kreuz los und trugen es ins Tal. Bei Einbruch der Dunkelheit kehrten sie über die stachligen kahlen Hänge ins Dorf zurück.

Ich verließ dieses Dorf, als die Indios mitten auf dem Platz beim Kreuz Wache hielten. Sie hatten sich mit ihren Frauen versammelt, Lampen und kleine Feuer angezündet. Es war nach Mitternacht. Ich klebte Zettel an die Straßenecken, auf denen ich mich mit einem Fluch von den Dorfbewohnern verabschiedete. Dann ging ich zu Fuß nach Huancayo.